10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Millennium

- Sprache: Deutsch

Der Nr.-1-Bestseller aus Schweden: Salander und Blomkvist ermitteln wieder!

Mikael Blomkvist reist von Stockholm in den hohen Norden zur Hochzeit seiner Tochter. Im Zug erfährt er von Entwicklungen, die den Enthüllungsjournalisten neugierig machen: Abseits des medialen Rampenlichts tobt dort oben ein Kampf internationaler Firmen um natürliche Ressourcen und Billigstrom. Zur selben Zeit begibt sich Lisbeth Salander nach Nordschweden, um ihre Nichte kennenzulernen. Die junge Svala hat sich geschworen, ihre verschwundene Mutter, eine Sami, zu finden und sich endlich gegen ihren Stiefvater zu wehren. Denn wie ihre Tante ist Svala furchtloser und genialer, als sie aussieht. Nach Jahren treffen Salander und Blomkvist wieder aufeinander und befinden sich bald im Auge eines Sturms.

»Die Staffelübergabe von David Lagercrantz an Karin Smirnoff ist ein Geniestreich. Niemand hätte es besser machen können. Außer Stieg Larsson selbst.« Upsala Nya Tidning

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2023

Sammlungen

Ähnliche

DASBUCH

Mikael Blomkvist reist von Stockholm in den hohen Norden zur Hochzeit seiner Tochter. Im Zug erfährt er von Ereignissen dort, die den Enthüllungsjournalisten neugierig machen: Abseits des medialen Rampenlichts tobt ein Kampf internationaler Firmen um natürliche Ressourcen und Land. Zur selben Zeit macht sich Lisbeth Salander auf nach Nordschweden, um ihre Nichte kennenzulernen. Die junge Svala hat sich geschworen, ihre verschwundene Mutter, eine Sami, zu finden und sich endlich gegen ihren Stiefvater zu wehren. Denn wie ihre Tante ist Svala furchtloser und genialer, als sie aussieht. Nach Jahren treffen Salander und Blomkvist wieder aufeinander und befinden sich bald im Auge eines Sturms.

»Die Staffelübergabe von David Lagercrantz an Karin Smirnoff ist ein Geniestreich. Niemand hätte es besser machen können. Außer Stieg Larsson selbst.« Upsala Nya Tidning

DIEAUTORIN

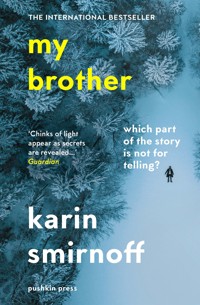

Karin Smirnoff, geboren 1964 in Umeå, ist durch ihre Romane um die Figur Jana Kippo eine der bekanntesten Autorinnen Schwedens. Ihr Debüt »Mein Bruder« war für den renommierten August-Preis nominiert. Zuvor hat sie u. a. als Journalistin, Altenpflegerin und Karatelehrerin gearbeitet. Der Auftakt zu ihrer neuen Millennium-Trilogie, die die Erfolgsreihe von Stieg Larsson fortsetzt, war in Schweden ein Nr.-1-Bestseller. Allein in Deutschland haben sich die Romane um Blomkvist und Salander 10 Millionen Mal verkauft. Smirnoff und Larsson stammen aus derselben Region in Nordschweden.

KARIN SMIRNOFF

VERDERBEN

ROMAN

AUS DEM SCHWEDISCHEN VON LEENA FLEGLER

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel HAVSÖRNENSSKRIK bei Polaris, Stockholm.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Das dem Roman vorangestellte Zitat stammt aus:

Die Edda: Die ältere und jüngere, nebst den mythischen Erzählungen der Skalda,

übersetzt und mit Erläuterungen begleitet von Karl Simrock, J. G. Cotta’scher Verlag, Stuttgart und Tübingen 1851.

Copyright © 2022, Karin Smirnoff und Moggliden AB

Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarker Str. 28, 81673 München

Redaktion: Susann Rehlein

Herstellung: Mariam En Nazer

Covergestaltung: t.mutzenbach design

unter Verwendung von Shutterstock.com (supasart meekumrai)

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-30897-1V003

www.heyne.de

Da sieht sie auftauchenZum andernmaleAus dem Wasser die ErdeUnd wieder grünen.

Die Fluten fallen,Der Aar fliegt darüber,Der auf dem FelsenNach Fischen weidet.

Der Seherin Ausspruch

Die Edda

1. Kapitel

Der Reiniger sieht auf die Uhr. Seit er die Fleischstücke auf dem Luderplatz verteilt hat, sind einundvierzig Sekunden vergangen, als der erste Adler, ein Weib, darauf herabstürzt.

Er weiß nie, woher genau das Tier kommt. Es mag in der Nähe in einem Baum sitzen oder kilometerhoch über ihm kreisen. Mit seiner Sehkraft – zweihundertmal besser als die des Menschen – erkennt es seine Beute aus Tausenden Metern Entfernung. Der Reiniger sitzt gut fünfzig Meter vom Luder weg in einem Unterstand und beobachtet die Atzung durchs Fernglas.

Der Adler in der Edda. Aar. Die Zuneigung, die er für die Vögel verspürt, hat absolut nichts Väterliches. Damit kennt er sich nicht aus. Trotzdem empfindet er sie eindeutig als seine Schützlinge.

Er denkt an sie, bevor er einschläft und kaum dass er wach wird. Bei all seinen Verrichtungen – beim Holzspalten, Kochen, Einheizen. Haben sie sich gepaart? Überleben die Jungen? Finden sie genug zu fressen? Ja. Mit seiner Hilfe und in einem anständigen Wühlmausjahr kommen sie durch den Winter.

Mit dem Fingerknöchel reibt er sich über die Augen. Die Sonne steht inzwischen höher und wärmt ihm den Rücken, vielleicht zum letzten Mal in diesem Herbst, aber das ist unerheblich. Sein Haus steht in einem vergessenen Winkel der Welt, und Haus ist vielleicht übertrieben: Es ist eine Blockhütte, die leer gestanden hat, seit die letzten Waldarbeiter Anfang der Sechziger abgezogen wurden und man die Gegend als Reservat deklariert hat.

Es ist unwegsam hier – nur dichter Wald, Weiher, sumpfige Abschnitte, Felsen, nirgends eine richtige Straße. Nur die Überreste eines alten Forstwegs, den die Natur sich nach und nach zurückerobert, und ein paar Wildwechsel. Hierher kommt man zu Fuß oder mit einem Quad, aber da muss man sich auskennen.

Die nächste Straße ist gut zehn Kilometer entfernt. Er selbst bewegt sich allenfalls ein, zwei Kilometer im Umkreis seiner Hütte und hat von Anfang an mit Zweigen Markierungen erstellt, um sich nicht zu verlaufen. Er hat hier alles für sich allein: einen Bach zum Angeln, umgestürzte Stämme als Holzvorrat und zur Vogel- und Niederwildpflege geeignete Lichtungen.

Die Hütte ist seine Zuflucht, modernisiert lediglich mit einem kleinen Dieselgenerator, damit er sein Handy aufladen kann. Hier ist er niemand, ein Mann ohne Namen, Her- oder Zukunft. Er lebt nur für den jeweiligen Tag. Geht früh ins Bett, wacht im Morgengrauen auf. Tut, was er tun muss, ohne zu überlegen, ob es richtig ist oder verkehrt. Existiert einfach.

In die Wände der Blockhütte sind Jahreszahlen eingeritzt. Und Namen. Nachrichten von anderen einsamen Männern an die Zukunft. Olof Persson 1881, Lars Persson 1890, Sven-Erik Eskola 1910 und noch ein paar andere. Aber Einsamkeit ist relativ. Monate können vergehen, ohne dass er mit jemand anderem als mit sich selbst, den Vögeln, Bäumen oder sogar mit den Felsbrocken spricht, trotzdem fühlt er sich weniger einsam denn je. Es ist, als hätte ihn die Kindheit eingeholt. Tag für Tag nähert er sich wieder dem Jungen an, der Zuflucht im Wald sucht, der lernt, wie die Welt funktioniert, indem er im Frühling wie erstarrt den Birkhühnern bei der Balz zusieht, der Fürsorge der Fuchsfähe für die heranwachsenden Welpen, dem Treiben der Ameisen oder dem Weg des Borkenkäfers durch den Fichtenstamm.

Der Junge hat einen Vater, einen groß gewachsenen Teufel mit Armen, die überall hinreichen. Der Junge hat eine Mutter, auf die keiner mehr zählt. Der Junge hat einen Bruder. Lauf, sagt der, wenn der Vater nach Hause kommt, und der Junge läuft in den Wald.

Er fängt eine Blindschleiche. Als sie den Schwanz abwirft, fängt er sie abermals ein, zieht sein Messer aus der Scheide, trennt den Kopf vom Körper ab, und alles wird still. Er ist die Stille.

Der Junge legt Kopf und Körper auf einen Stein. Lehnt sich an eine Fichte und wischt das Messer an der Hose ab. Kratzt sich damit über die Fingerkuppe. Die Klinge ist seine Freiheit. Die kann ihm keiner nehmen.

Ein zweiter Adler nähert sich, ein Jungvogel, der weder das weiße Bauchgefieder des endlich geschlechtsreifen Männchens noch dessen gelben Schnabel hat. Vermutlich im Vorjahr geschlüpft. Höchstens zwei, schreibt er in sein Notizbuch. Es ist zwar ungewöhnlich, kommt jedoch ab und zu vor, schreibt er darunter, dass Jungtiere an ihrer Geburtsstätte bleiben, statt weiter in Richtung Süden zu ziehen. Eventueller Defekt oder Krankheit – Fragezeichen. Beobachten – Ausrufezeichen.

Das Adlerweib ist derart beschäftigt, dass es nicht einmal ruft, als sich das Männchen, das erst nur gekreist ist, näher wagt. Es sind sowieso fast nur noch Knochen übrig. Sie lässt ihn gewähren. Sie ziehen und zerren an den letzten Stücken, bis sich das Gewebe löst und die Sehnen wie Spaghetti die Gurgel hinabgleiten.

Binnen weniger Minuten ist der Höhepunkt des Tages vorbei. Der Reiniger legt sein Notizbuch und die Thermosflasche in seinen Rucksack, schultert das Gewehr und robbt aus dem Unterstand. Wie immer will sein rechtes Bein nicht recht mitmachen, er muss es mit beiden Händen drehen, ehe er auf die Füße kommt. Er nimmt den Wildpfad. Dort haben Birke, Erle und Weide bereits ihr Laub abgeworfen. Er pflückt eine Handvoll bittersüßer Preiselbeeren und verzieht das Gesicht. Bittersüß ist auch der Geruch der übrig gebliebenen Fleischstücke, die er in einem Plastikfass mit Deckel aufbewahrt, unter einer Fichte gut versteckt, trotzdem – er hätte sie alle auf einmal auf dem Luderplatz verteilen sollen, aber das kann er nicht. Der Augenblick mit den Adlern bedeutet ihm alles. Nur dafür atmet, isst, schläft, scheißt er. Morgen will er wieder hin, nimmt er sich vor – als das Handy klingelt. Nur eine Person hat seine Nummer. Nur eine Person ruft er selbst jemals an.

»Ja«, sagt er. »Doch. Morgen Vormittag. In Ordnung.«

Der nächste Morgen ist kalt. Er legt ein paar zusätzliche Scheite nach und wärmt sich die Hände am Kaffeebecher. Wenn er es bis zur Landstraße schaffen will, muss er langsam los. Unterwegs kann so einiges passieren. Das Quad kann liegen bleiben, die Piste zu morastig sein.

Die paar Kilometer bis zum Versteck des Quads geht er zu Fuß. Zwar ist es unwahrscheinlich, aber falls doch jemand darüber stolpern sollte, gibt es so keinerlei Verbindung zur Hütte oder zu ihm selbst.

Unterwegs hält er Ausschau nach weiteren Seeadlern. Einer der Horste liegt in seiner Richtung, allerdings ist kein Vogel zu sehen. Schade, es hätte sich gut angefühlt. Nicht dass er sich Gedanken machen würde, trotzdem – ein Seeadler ist ein Zeichen. Ein gutes.

Als er das Quad erreicht, wischt er mit dem Ärmel die Nadelzweige runter, legt seinen Rucksack in die vordere Box und fährt los in Richtung Treffpunkt.

Das Gelände ist gut zu befahren, alles läuft glatt. Er ist zehn Minuten zu früh dran und wartet an einer von der Straße nicht einsehbaren Stelle, ehe er bis vor zum Schlagbaum fährt und wendet.

Der Wagen steht bereits da. Es ist immer derselbe Mann, der mit Nachschub kommt. Der Reiniger kennt ihn nur als den Kurier. Der Kurier kennt ihn nur als den Reiniger. Sie wechseln nur wenige Worte.

»Wer schickt dich?«, fragt er.

Die Antwort beruhigt ihn. Je kürzer die Kette, umso weniger Glieder.

Diesmal hat er um ein paar Sachen für seinen täglichen Bedarf gebeten, eine Flasche Whisky und frische Lebensmittel und wie üblich Tageszeitungen. Er legt alles in seine Box und kehrt zum Wagen zurück.

Der Kurier zerrt den Körper vom Rücksitz.

Eine Frau, das ist ungewöhnlich. Ihre Hände sind hinter dem Rücken gefesselt, und sie hat einen Sack über dem Kopf. Er weiß, dass unter dem Sack Panzertape auf ihrem Mund klebt. Gut, so quatscht sie ihm nicht die Ohren voll.

»Mach mit ihr, was du willst«, sagt der Kurier. »Du hast freie Hand.«

Was immer er will, solange er nur seinen Job macht.

Die Menschen, die seinen Weg kreuzen, haben ihr Schicksal verdient, insofern braucht er kein schlechtes Gewissen zu haben. Er ist kein Triebtäter oder Psychopath, auch wenn ihn andere vermutlich dafür halten würden.

Sie haben einen Deal. Wenn die anderen sich daran halten, tut er das auch.

»Was war es denn diesmal?«, fragt er ausnahmsweise, vielleicht weil es sich um eine Frau handelt. Vielleicht weil der Kurier der Erste seit Langem ist, mit dem er spricht.

»Das Übliche«, antwortet der Kurier. »Mehr weiß ich nicht.« Und der Reiniger glaubt ihm.

Er steigt auf, und der Kurier hilft ihm, den Körper vor sich auf dem Quad zu befestigen. Körper klingt besser als Frau.

»Zieh noch den Spanngurt drüber«, sagt der Kurier. »Oder, Süße? Wir wollen doch nicht, dass du runterfällst.«

Der Reiniger hebt die Hand und fährt los in Richtung Hütte.

Während er sein Gefährt versteckt, lehnt der Körper an einem Baum. Ganz still ist er nicht. Er stößt eine Art schwaches Wimmern aus, wie eine kranke Katze. Kranke Katzen bringt man um. Immer noch keine Seeadler in Sicht.

»Gehen wir.« Er schubst den Körper vor sich her. Der Körper hat keine so gute Kondition wie er selbst. Das letzte Stück tritt er ihm gegen die Fersen, damit die Füße sich vorwärts bewegen.

Er nimmt die Körper sonst nie mit in die Hütte. Dies hier ist eine Ausnahme. Er schubst ihn aufs Bett und holt sich einen Stuhl.

»Erst das Vergnügen, dann die Arbeit, ist das in Ordnung für dich? Und vielleicht ein bisschen einheizen, was meinst du? Ist es hier drinnen kalt?«

Die Katze wimmert. Er wird hart. Eine Frau ist eben immer noch eine Frau.

Er zieht dem Körper Hose und Slip herunter. Immer spannend zu sehen, was unter den Klamotten zum Vorschein kommt. Es ist ein recht junger Körper, fünfundzwanzig vielleicht, maximal vierzig. Alter ist nebensächlich.

Erst will er es ruhig angehen, sozusagen bloß die Aussicht genießen, doch die Erregung siegt über die Geduld. Er reißt ein Stück Frischhaltefolie ab – weiß der Henker, was sie für Seuchen hat –, wickelt es sich ein paarmal um die Erektion und richtet den Körper so aus, dass er perfekt für die Penetration daliegt.

»Du kannst ein paar Tage hierbleiben, und wir machen es uns gemütlich«, sagt er und fummelt drauflos wie ein Konfirmand. Hat ihn nicht mal reingezwängt, als er auch schon kommt.

Als seine Atmung sich wieder beruhigt hat und er erschlafft ist, sieht er, dass der Körper sich eingepisst hat, in sein Bett gepisst hat, was die Sache entscheidet.

»Schluss mit lustig.« Er knöpft sich die Hose zu und macht den Körper reisefertig.

Der Körper kann kaum noch gehen. Er will in Ohnmacht fallen, deshalb geht der Reiniger auch nicht so weit wie geplant. Fesselt ihn zum zweiten Mal an diesem Tag an einen Baum und lockert das Zugband des Beutels, in dem er seine Waffe aufbewahrt.

Zärtlich fährt er über den Lauf. Schraubt den Schalldämpfer auf und hält die Pistole beidhändig, wie zur Ehrung der bevorstehenden Tat.

Miau. Jetzt muss das Kätzchen nicht länger leiden.

2. Kapitel

Seit mehr als einer Stunde sitzen sie jetzt schon im kalten Auto und warten darauf, dass alle ausgeflogen sind.

Sie haben ein Stück die Abzweigung runter zum Fluss geparkt. Hinter einer Scheune sind sie blickgeschützt und kriegen dennoch mit, wer kommt und geht. Erst ist die Frau mit dem Kind auf dem Rücksitz weggefahren und jetzt auch er.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie hier sitzen und das Haus beobachten.

Jedes Mal, wenn sie zurück in die Stadt fahren, atmet Svala auf, obwohl sie immer ein gutes Stück außerhalb von Gasskas rausgelassen wird und den Rest zu Fuß gehen muss. Nach Hause zu Mamamärta. Nach Hause an den Tjädervägen, wo Mamamärta verschwunden und stattdessen die Großmutter eingezogen ist.

An der ist nichts verkehrt. Sie macht Sachen, die Mamamärta nie macht: Sie kocht, putzt und füllt die Wohnung mit Geplauder. So ist es immer. Mamamärta verschwindet, kommt nach ein paar Tagen wieder, sagt aber nie, wo sie war. Doch dieses Mal ist es anders. Dass sie sich die Handtasche über die Schulter gestreift, Svala einen Kuss auf den Scheitel gedrückt und bin gleich zurück, muss nur Kippen kaufen gesagt hat, ist jetzt fast einen Monat her.

Svala hat ihre Großmutter gebeten, in ihrem Zimmer nichts anzurühren, während sie in der Schule ist. Weder zu putzen noch getragene Kleidung aufzusammeln. Wenn sie sich auf ihre Zebradecke legt, ist Mamamärta wieder da, sitzt auf Svalas Schreibtischstuhl und tut so, als korrigierte sie deren Hausaufgaben. Streicht ihr über die Haare und sagt: »Wenn ich meinen Lohn kriege, machen wir was Lustiges.«

Lustig kann sein, in Jokkmokk auf den Markt zu gehen und bunte Socken und Süßigkeiten zu kaufen.

Meistens ist lustig eine Pizza im Buongiorno. Dort haben sie einen importierten Pizzabäcker aus Neapel. Mamamärta tippt, dass er aus Syrien stammt.

»Ist doch egal«, sagt Svala. »Ich nehme die Vegetariana.«

Der Käse ist heiß. Verbrennt ihr den Gaumen. Svala darf sich eine extra Cola bestellen, Mamamärta bestellt sich ein extra Glas Wein. Nach dem ersten Glas und ein paar Schlucken vom zweiten ist sie in Bestform, macht Sprüche über die Leute, die ringsum sitzen, und erzählt Sachen von früher. Wie irgend so ein alter Lappe in ein Restaurant kommt und Schneehuhn bestellt, dem Schneehuhn den Zeigefinger in den Arsch schiebt und behauptet, er könnte sagen, wo der Vogel geschossen wurde. Arvidsjaur wahrscheinlich, sie weiß es nicht mehr genau. Wenn Svala selbst so etwas sagt, wird Mamamärta sauer. Sie kneift die Augen zusammen und krallt die Finger um Svalas Hand. »Du bist Sami, kein verdammter Lappe, vergiss das nicht. Sei gefälligst stolz auf deine Wurzeln.«

Was für Wurzeln eigentlich? Eine verschwundene Mutter, ein toter Vater. Eine Großmutter mit Brustschmerzen. Keine Geschwister oder sonstige Verwandtschaft, zumindest keine, die etwas von ihr wissen will.

»Außer Lisbeth«, sagt die Großmutter.

»Und wer soll das sein?«

»Lisbeth Salander. Die Halbschwester deines Vaters.«

»Die hat nie einer erwähnt.«

»Deine Mutter will mit den Niedermanns nichts mehr zu tun haben«, sagt die Großmutter. »Was nur verständlich ist.«

»Und warum?«, fragt Svala.

»Das ist lange her, Schnee von gestern«, sagt die Großmutter, und damit ist das Gespräch beendet. Stattdessen streicht sie mit dem Finger an Svalas Handlinien entlang. »Vor dir liegt ein langes Leben. Mindestens drei Kinder. Irgendwo ist da ein Bruch, danach wird alles gut.«

Mindestens drei Kinder? Sie soll neue Svalas in die Welt setzen? Nicht, solange sie selbst darüber entscheiden kann. Doch was den Bruch angeht, spürt Svala, dass der bereits eingetreten ist. Der Herbst hat Feuer gefangen. Sie will die Flammen malen. Das Auge kann über zehn Millionen Farbtöne wahrnehmen. Sie will sie wie mit Pinselstrichen auf das Laub auftragen.

Wie die Typen vorn im Auto heißen, weiß sie nicht, allerdings ahnt sie, wer hinter der Sache steckt: Peder, ihr nichtsnutziger Stief. Papa oder Vater würde ihr bei ihm nie über die Lippen kommen.

Obwohl er seit ein, zwei Jahren nicht mehr bei ihnen wohnt, lauert er wie ein ausgehungerter Hecht im Schilf, besonders in letzter Zeit, seit Mamamärta verschwunden ist.

Die Tante vom Jugendamt meint, Svala sollte damit rechnen, dass sie gestorben sein könnte.

»Und an was?«, will Svala wissen.

»Deine Mutter hatte so ihre Probleme.«

»Meine Mutter ist nicht freiwillig weg.«

»Manchmal weiß man nicht alles über seine Eltern.«

»Sie vielleicht nicht.«

Die Fahrertür schlägt zu, und die hintere geht auf. Sie bekommt Gesellschaft.

»Hast du Angst?«, fragt er.

»Nein«, antwortet sie.

»Tut das weh?« Er verdreht ihr den Arm.

»Nein«, antwortet sie abermals.

Er rutscht näher, legt ihr den Arm um die Schultern und zieht sie an sich.

»Schade, dass wir nicht mehr Zeit haben. Ich hab so das Gefühl, dass du noch für das eine oder andere gut wärst. Vielleicht ein bisschen knochig«, sagt er und drückt ihre Schulter, »aber an sich ganz niedlich.«

Mit der freien Hand packt er ihr Kinn und dreht ihr Gesicht zu sich her. Sie gibt sich alle Mühe, ihm nicht in die Augen zu sehen.

»Nur damit du weißt, was passiert, wenn das hier nicht klappt.« Er fährt sich mit der Handkante über die Gurgel. Sie hält die Luft an, um seinen Atem nicht riechen zu müssen. Wie alle Ekelfreunde von Peder riecht er nach ungeputzten Zähnen, Ammoniak und Rauch.

Ihr Herz schlägt unermüdlich, ihr Mund ist staubtrocken, und die Lippen kribbeln von der trockenen Luft. Sie mag machtlos sein, aber sie hat zwei Stärken. Die zweitbeste ist, dass ihr nichts wehtut. Sie könnten sie verprügeln oder anzünden, wie sie wollten, ihr den Arm oder ein Bein brechen, ohne dass sie mit der Wimper zucken würde. Nicht mal Würgen ist unangenehm.

Das Beste an ihr könnte sie nicht erklären, es ist einfach da. Als wüsste sie die Antwort, schon bevor jemand die Frage stellt.

»Du hast deine Augen nicht, um zu sehen«, sagt Mamamärta. »Du hast sie, weil du siehst.«

Im Buongiorno hat sie nicht immer zwei Colas gekriegt. Sie hat für ihre Pizza genauso hart arbeiten müssen wie Stor-Stina aus dem Kuriositätenkabinett.

Schaut her, sie ist schon zwei Meter achtzehn groß und wächst immer noch!

Kommt her, schlagt Svala mit dem Zauberwürfel und gewinnt einen Tausender!

Svala verliert nie, aber der Top Act ist trotzdem etwas anderes.

Die Pizzeria sieht nicht aus wie normale Pizzerien mit vergipsten Rundbögen und surrenden Kühlvitrinen. Im Buongiorno lautet das Motto amerikanische Mafia. An den Wänden hängen gerahmte Porträts von Al Capone, Johnny Torrio, Lucky Luciano, Joe Masseria und anderen Gangstern zwischen Filmplakaten, Kostümen und alten Schusswaffen.

In einer Ecke steht ein großer Safe. Statt Geld und Diamanten liegen darin Geschirr und Besteck.

Die Idee stammt von Stiefpeder. Ein Safe ist das einzige Geschenk, das er Svala jemals gemacht hat. Er ist nicht groß, aber schwer. Und vor allem ist er verschlossen.

»Keine Ahnung, was da drin liegt«, sagt er, »aber wenn du ihn knackst, darfst du alles behalten.«

Sie ist zehn und weiß, dass er lügt, kann aber nicht widerstehen. Irgendwas ist da mit ihren Fingern und auch mit ihrem Gehirn. Zahlen wirbeln darin herum wie Kugeln in einer Lottotrommel. Zumindest sieht sie es so. Oder fühlt es. Sie braucht ein paar Anläufe, um Ordnung in das Zahlengewimmel zu bringen. Neben ihr tritt Stiefpeder ungeduldig von einem Bein aufs andere.

Als sie spürt, dass sie die richtige Kombination hat, dreht sie sich zu Stiefpeder um und sagt geht nicht, nein. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll.

In diesem Moment könnte alles passieren. Er könnte wütend werden und sie anschreien, was er meistens tut. Oder er schlägt sie, was mittlerweile seltener vorkommt. Oder er donnert die Tür hinter sich zu, dass die Flurlampe gegen die Decke schlägt.

Sie bleibt still sitzen und spitzt die Ohren. Als sie sicher sein kann, dass er wirklich weg ist, späht sie erneut zum Safe.

Der Safe enthält Geld. Mehr Geld, als sie je gesehen hat. Doch kaum dass sie dasitzt und Fünfhunderter zählt, ist Peder plötzlich zurück.

Zu diesem Zeitpunkt hat er längst begriffen, dass Gewalt ihr nichts anhaben kann. Es tut nicht genug weh. Schmerzhaft ist Gewalt nur, wenn sie Mamamärta trifft.

»Du verstehst hoffentlich, dass ich dich bestrafen muss«, sagt er. »Ohren zuhalten hilft da nicht.«

Die lustige Safe-Idee für die Pizzeria hat er ein, zwei Jahre später.

Die Gäste dürfen sich eine Kombination ausdenken, und Svala knackt sie. Manchmal landet dafür eine Münze in ihrer Tasche, Geld, das Stiefpeders gierigem Blick entgeht. Sie bewahrt es in einem Affen mit Zottelpelz auf, der auf ihrem Bett sitzt. Sie dröselt den Saum auf, zupft den Schaumstoff heraus und näht den Affen wieder zu.

3. Kapitel

Tja, was bitte schön hat er erwartet. Als die dritte Durchsage kommt, dass der Zug 18.11 in Richtung Sundsvall, Umeå, Luleå und Kiruna sich verspätet und voraussichtlich erst um 19.34 geht, setzt sich Mikael Blomkvist ins Luzette und bestellt sich ein Bier.

Im Normalfall könnte ein kleiner Aufenthalt am Hauptbahnhof sogar entspannend sein: einfach nur dasitzen, den Leuten hinterhersehen. Aber nicht heute Abend. Er ist zu müde, als dass er sich für seine Umgebung erwärmen könnte. Aus mehreren Gründen: zu viel Arbeit, zu viele Scherereien im Job, lange Abende, zu wenig Schlaf und eine Deadline, die diesmal wörtlich zu nehmen ist.

Immer wieder Millennium. Die Königin aller Königinnen. Die stets das längere Stöckchen zieht und Familie, Freunde und Partnerin aussticht. Jetzt, da das Todesurteil über Millennium gesprochen ist, muss er sich fragen, ob es das wert war. Ja. Ohne Zweifel ja. Millennium ist die Luft, die er zum Atmen braucht. Das Blut, das durch seine Adern fließt. Nicht jeder kann ein perfekter Ehemann und Familienvater sein. Irgendwer – er beispielsweise – muss all den Ehemännern und Vätern schließlich erzählen, wie es in Wahrheit um die Welt jenseits ihrer geharkten Villenauffahrten steht.

Aber genau deshalb ist es auch so unbegreiflich, dass all das vorbei sein soll. Die Schlechtigkeit, die Ungerechtigkeiten, der ganze Scheiß hat die Gesellschaft weiter im Klammergriff, aber niemanden kümmert es. Nach Feierabend fahren sie alle nach Hause, gießen sich einen Whisky ein, checken E-Mails, essen zu Abend, gehen Padel spielen und dann ins Bett. So leben die meisten, die er kennt, und sind von ihrem bisschen Leben gestresst. Haben allenfalls noch die Familie im Blick, wenn überhaupt. Sich in den Dienst der Gerechtigkeit zu stellen, ist schlichtweg out.

Er scrollt durch seine Anrufliste. Immer noch kein Mucks von Erika Berger. Oder von jemand anderem aus der Redaktion.

Mikael Blomkvist ist nicht einsam. Trotzdem fühlt er sich so. Das ist neu.

Als er sein Bier getrunken hat, geht er in den Bahnhofskiosk, kauft sich einen Kaffee und den Morning Star. Bleibt an einem Artikel über einen britischen Bergbaukonzern hängen, der sich in Nordschweden niederlassen will. Es dauert einen Augenblick, bis die Stimme zu ihm durchdringt.

»Mikael, hallo, Mikael!«

Er blickt auf. Seine Schwester. Annika. »Was machst du denn hier? Bist du gar nicht in Åre?«

»War ich, aber dann ist in der Arbeit was vorgefallen, und ich musste zurück. Bin gerade angekommen. Und du, wartest du auf jemanden?«

»Mein Zug hat Verspätung. Ich dachte mir, ich fahre ein bisschen früher hoch. Ihr kommt doch zur Hochzeit?«

»Die restliche famiglia fährt auf alle Fälle. Ich muss später nachkommen. Dabei habe ich Pernillas Verlobten noch nicht mal kennengelernt.«

»Das hat keiner von uns … Ist was Größeres vorgefallen?«

»Nein«, sagt sie, »oder doch, aber ich darf nicht darüber reden.«

»Komm schon, irgendwas wirst du doch sagen dürfen.«

»Ach, nur ein Politiker, der Murks gemacht hat.«

Er wartet auf eine Fortsetzung – vergebens. Und weil er seine Schwester kennt, weiß er auch, dass sie nichts verraten wird.

»Du wärst echt eine gute Spionin.«

»Was?« Sie muss lachen. »Warum denn Spionin?«

»Du würdest auch unter Folter nichts sagen.«

Stumm sehen sie einem Mann hinterher, der mit seinen Habseligkeiten in einem Einkaufswagen an ihnen vorbeitrottet. Er hat wohl Rückenprobleme, der Einkaufswagen dient ihm zugleich als Rollator.

»Wusstest du, dass alle, die hier auf den Bänken schlafen, nachts für eine Stunde nach draußen gescheucht werden, wenn geputzt wird?«, fragt Annika. »Überleg mal, wie lang diese Stunde sich anfühlen muss! Unfassbar, dass wir für Obdachlose keine Unterkünfte hinkriegen. Ein paar von denen sitzen hier nur, weil sie eine Rechnung nicht bezahlen konnten. Natürlich sind da auch welche …«

»Um welchen Politiker geht es denn?«, fällt Mikael ihr ins Wort.

»Gib dir keine Mühe.« Sie zieht ihn an sich. »Das liest du dann in der Zeitung. Gruß an Pernilla!« Urplötzlich hat sie es eilig.

Ein paar Minuten vor Abfahrt wuchtet er seine Tasche ins Abteil und könnte sich ohrfeigen, dass er sich nicht erste Klasse oder wenigstens ein Dreierabteil gegönnt hat. Mit sechs Kerlen herrscht Chaos, als alle ihre Kojen herrichten, und er wirft seine Reisetasche auf die mittlere Pritsche, nimmt nur die Schultertasche mit und taumelt durch die schwankenden Waggons bis zum Speisewagen. Dort kauft er sich ein Bier und ein belegtes Brötchen und will gerade einen Sitzplatz ansteuern, als der ihm vor der Nase weggeschnappt wird.

»Ach, Mist«, sagt er, und plötzlich zieht eine Hand ihn am Ärmel.

»Hier ist frei. Wir sind im selben Abteil«, sagt ein Mann, den er aus dem Kojenchaos wiedererkennt. Der ihm da schon einen Schluck angeboten hat. Mikael hat abgelehnt, betont unwirsch, um auf Abstand zu bleiben.

»IB«, stellt der Mann sich vor und gibt ihm die Hand.

»MB«, erwidert Mikael, zieht die Folie von seinem Brötchen und fragt – in der Hoffnung, dieser Kauz, der sich nur per Initialen vorgestellt hat, könnte vielleicht schon in Gävle aussteigen –, ob er weit fahren müsse.

»Boden.« Er prostet Mikael zu. »Und selbst?«

Dass er sich diesen Scheißort aber auch nicht merken kann. Norrbyn, Sjöbyn, Storbyn – Älvsbyn.

»Älvsbyn. Meine Tochter heiratet. Sie hat einen Jungen aus Gasskas kennengelernt. Einen Mann aus Gasskas«, korrigiert er sich. Henry Salo sieht nun wirklich nicht aus wie ein Junge.

»Gasskas? Da würde ich auch in Boden aussteigen«, erklärt IB. »Wäre die schnellste Verbindung. Die Schmalspurbahn geht von dort aus direkt.«

»Ich werde in Älvsbyn abgeholt«, sagt Mikael und vertieft sich in sein Handy.

Über seinen zukünftigen Schwiegersohn Henry Salo gibt es einiges zu lesen. Verwaltungsleiter des Gemeindebezirks Gasskas, wenn auch noch nicht lange. Einer, der auf jedem Foto lächelt und sicher beliebt ist. Ja, ja, es ist ihre Entscheidung. Bestimmt ist er in Ordnung. Sieht gut aus, ein bisschen zu gut vielleicht. Nicht dass Pernilla nicht hübsch wäre, ganz im Gegenteil, und ihn stört auch nicht Salos Äußeres, eher das Auftreten oder vielmehr die Körpersprache. Die Art, wie er sich auf sämtlichen Fotos nach vorn drängelt, egal, ob er gerade einem Teenager zu einem Stipendium gratuliert oder eine Parkanlage einweiht.

Er ist toll mit Lukas. Das sagt sie jedes Mal, wenn sie telefonieren. Genau wie er jedes Mal glaub ich dir antwortet. Aber wenn sie dann auflegen, fühlt es sich verkehrt an. Der Junge. Sein Enkel. Seit seiner Geburt hat Mikael ihn kaum gesehen. Bis zu diesem Sommer.

Erst sagt er Nein, ich hab keine Zeit, mich um ein Kind zu kümmern, aber Pernilla bleibt hartnäckig.

»Ich hab dich so gut wie nie um irgendetwas gebeten.«

Das stimmt. Und er hat sich nie übermäßig um seine Tochter bemüht. Immer kommt was dazwischen, und fast immer ist es Millennium. Als Pernilla ihn also bittet, den Jungen für zwei Wochen zu sich zu nehmen, weil sie nach Skåne zu einer Fortbildung muss und Salo bei einer Konferenz in Helsinki ist, sagt er zunächst Nein. Es geht nicht. Er hat keine Zeit. Deadline nächsten Donnerstag. Er ist Kinder nicht gewöhnt.

Trotzdem wird Lukas in Sandhamn abgesetzt, und Pernilla nimmt die Fähre, mit der sie gekommen ist, gleich wieder zurück in die Stadt.

Zwei Wochen später umarmt er zum Abschied einen Jungen, der am liebsten bleiben will. Oder will Mikael, dass er bleibt? Ohne ihn dürfte es einsam werden. Der Junge hat Raum eingenommen, die zähe Freudlosigkeit vertrieben, die Mikael in den vorangegangenen Monaten wie die Grippe in den Gliedern saß, einfach indem er ein Kind ist, das seinen natürlichen Bedürfnissen nachkommt und früh am Morgen einen neuen Tag voller Möglichkeiten in Angriff nimmt. Lebensfreude, Micke Blomkvist. Davon könntest du mehr gebrauchen.

»Wir sehen uns bald wieder«, sagt er zu dem Jungen, und dann: »Warte!«, nimmt seine Kette ab, die er selbst vor einer Ewigkeit von seinem Großvater bekommen hat – ein Kreuz, ein Anker und ein Herz an einer schlichten Silberkette –, und legt sie Lukas um den Hals. »Die gehört jetzt dir. Die schützt vor dem allermeisten.«

Die Antwort des Jungen hallt immer noch in ihm wider. »Aber nicht vor allem.«

Mikael scrollt durch die Gaskassen-Nachrichten. Angesichts der Überschriften schmunzelt er. Vorschule verkauft Perlenbilder – Erlös geht an die Ukraine. Niederlage gegen Björklöven – Torwart erhielt Feldverweis.Ein verkniffener Salo auf der VIP-Tribüne inmitten anderer verkniffener Männer. Verwaltungsbonzen allesamt. Männer mit enormer Bedeutung fürs Gemeindewohl – und für den eigenen Profit.

Er bleibt an einer Überschrift hängen, die er gerade erst gelesen hat, allerdings nicht in der Gaskassen, sondern woanders. Mimer Mining erwartet Fördergenehmigung.

Auf dem kleineren Foto ein strahlender Salo, auf einem größeren Foto Demonstranten mit Plakaten.

»Sagt Ihnen das was?« Mikael hält seinem Gegenüber die Zeitung hin.

»Na klar«, sagt IB. »Mein Vater war Bergmann, wie die meisten in Gasskas. Der Berget sollte der neue Kirunavaara werden, allerdings ist dort das Erz schon in den Siebzigern versiegt, woraufhin sie den Schacht haben zulaufen lassen. Sie haben sich nicht mal mehr darum geschert, die Maschinen abzuholen.«

»Und den Schacht wollen sie jetzt wieder aufmachen?«

»Nein, nicht den alten. Die Engländer machen ein paar Kilometer weiter Probebohrungen und planen einen neuen Tagebau. Bis jetzt hat die Provinzverwaltung abgelehnt, was total verständlich ist. Die Seen würden trockenfallen, das Trinkwasser aus dem Gasskasälven wäre in Gefahr, und die Rentierzüchter hätten mal wieder das Nachsehen. Aber wie immer, wenn Millionen im Spiel sind, wird ein Nein nicht akzeptiert. Anscheinend gab es in der Verwaltung personelle Veränderungen, und urplötzlich kriegt Mimer eine vorbehaltliche Zusage.«

»So einfach geht das«, murmelt Mikael.

»Gasskas ist eine echte Gangsterhochburg, das kann ich Ihnen sagen. Oder besser: die Gemeindeverwaltung.« Er nimmt ein paar Schlucke, wischt sich den Schaum aus dem Bart. »Der reinste Puff für Glücksritter.« Er unterdrückt einen Rülpser, leert seine Flasche und öffnet die nächste. »Der Tagebau ist nicht das Einzige, was die durchwinken. Das nächste Projekt wird dann Europas größter Windpark – wie immer das funktionieren soll. Da geht’s um einen Radius von mehreren Dutzend Kilometern, der Industriefläche werden soll.«

Mikael Blomkvist lächelt. Malmö ist ein Puff, Stockholm genauso. Aber Gasskas mit seinen gerade mal – was? – zwanzigtausend Einwohnern dürfte im Vergleich ja wohl eher eine Schäfchenweide sein.

»Warum ausgerechnet Gasskas?«, hakt er nach.

»Top Stromversorgung. Kommunen mit stabilem, billigem Strom sind die Herrscher der Weltmärkte, falls Sie das noch nicht wussten. Die Liste ausländischer Konzerne, die sich dort niederlassen wollen, ist lang.«

»Aber das ist doch erst mal gut für die Gegend, wenn die Leute Arbeit haben.«

»Man hört, dass Sie aus dem Süden sind! Sie glauben wahrscheinlich auch noch an das alte Märchen, dass ein Nordschwede zu euch runterziehen muss, wenn er Arbeit sucht. Da oben gibt es inzwischen jede Menge Jobs – an manchen Orten sogar mehr als Arbeitskräfte. Aber mal abgesehen davon profitieren nicht die Einwohner von der neuen Gasskas-Grube, sondern unterbezahlte Arbeiter aus dem Osten und Stockholmer, die wochenweise pendeln und da oben nicht gemeldet sind«, murmelt IB und lässt den Blick über die Landschaft schweifen, die draußen an ihnen vorüberzieht.

Mikael nutzt die Gelegenheit, nimmt seinen Mac aus der Tasche und klappt den Bildschirm zu einer halbhohen Barriere auf.

Die neue Millennium-Ausgabe ist gerade erschienen, und es ist nicht nur die neueste, sondern auch die letzte. Er ruft das Druck-PDF auf und starrt die schwarz-weiße Titelseite an, auf der weder Fotos noch Themen zu sehen sind. Wie eine Titelseite von 1939, was Absicht ist. Kaum Text, nur eine einzige Schlagzeile: Eine Ära geht zu Ende, aber der Kampf geht weiter.

Einunddreißig Jahre im Dienst des investigativen Journalismus, aber am Ende ging es einfach nicht mehr, das hat sogar Mikael Blomkvist einsehen müssen.

Eine Zeitung auf Papier wird zu Grabe getragen und ersteht wieder auf – als Podcast. Als Podcast! Er kann den Begriff gar nicht aussprechen, ohne sich aufzuregen. Das geschriebene Wort ist out. Ab sofort werden sie einander ins gesprochene Wort fallen. Weniger würde ausreichen, um einen in die Resignation zu treiben.

Du wirst alt, Mikael, so hat es Erika Berger ausgedrückt. Alt und starrköpfig wie ein Ziegenbock. Wir wollen doch nicht nur Podcasts machen, wir wollen auch bloggen und vloggen.

Und was hat er darauf geantwortet? Tja, dass sie als altes Mutterschaf doch wohl kapieren sollte, dass Social Media den wahren Journalismus niemals ersetzen kann. Wie stellst du dir das vor, verdammt? Siehst du nicht, wie erbärmlich das ist? Kids machen Podcasts! Selbstsüchtige Zwanzigjährige, die sich über Make-up und Essstörungen auslassen.

Seither haben sie nicht mehr miteinander gesprochen. Aber er meldet sich ganz sicher nicht als Erster bei ihr, das sollte sie wirklich wissen.

»Bitte«, sagt IB. Er hat Nachschub geholt und drückt Mikael ein Bier in die Hand. »Trinken Sie ordentlich was, dann schlafen Sie besser.«

»Drecksverbindung«, murmelt Mikael und hämmert mit dem Zeigefinger auf die Tastatur.

»Also bitte, das ist der Norrlandexpress«, sagt IB.

Mikael packt seinen Rechner zurück in die Tasche und will schon aufstehen, als sein Gegenüber erneut den Mund aufmacht.

»Da passieren merkwürdige Sachen in Gasskas. Leute verschwinden. Männer gehen die Zeitung kaufen und kommen nicht zurück. Jungs gehen zur Schule und …« Er spricht den Satz nicht zu Ende.

»Das ist aber doch nicht ungewöhnlich. Fünfundneunzig Prozent aller Vermissten tauchen angeblich freiwillig ab.«

»Kann schon sein«, erwidert IB. »Aber was ist mit den restlichen fünf Prozent?«

Sie sehen einander über ihr Bier hinweg an.

»Keine Ahnung«, sagt Mikael nach einer Weile. »Was denken Sie?«

»Geld. Es geht immer um Geld. Wie man an welches rankommt. Es vermehrt. Es beiseiteschafft. Sich schuldig macht. Sich lächerlich macht. Sich umso schuldiger macht. Und dann verschwindet.«

»Sie sprechen von Drogen?«

»Nicht nur, auch wenn Gasskas allmählich zum zweiten Järfälla wird. Die jungen Leute sterben wie die Fliegen, und die Polizei schaut hilflos zu.«

»Traurig.« Mikael nimmt einen letzten Schluck Bier.

»Das wird noch schlimmer, glauben Sie mir«, fährt IB fort. »Wenn das Kapital in den Norden fließt, folgt das Gesindel. Die erste Rockergang ist schon da – Direktimport aus Stockholm.«

»Hells Angels?«

»Nein, die heißen anders, aber auch was Biblisches. Abbadon, Gehinnom, Hades …«

»Svavelsjö? Wie der Schwefelsee aus der Offenbarung?«

»Genau, das war’s.«

Allmählich dämmert es Mikael, dass der Mann in Sachen Gasskas womöglich recht hat. Der Svavelsjö MC – verdammt. Sind die immer noch nicht aus dem Verkehr gezogen worden? Er sieht auf seinem Handy nach. Die letzte Nachricht stammt aus dem Sommer: Auf Motorrädern für die Kinderkrebshilfe.

»Dumm sind die nicht«, sagt IB. »Haben einen Korso durch die Stadt veranstaltet und sich pro Runde bezahlen lassen. Die Gemeinde hat dann die Summe verdoppelt. 140 000 Kronen haben sie zugunsten krebskranker Kinder zusammengekriegt. Nett, was?«

»Aber wirklich.« Mikael versucht, die Gesichter unter den Helmen und hinter den Sonnenbrillen größer zu zoomen. Die meisten dürften Neue sein. Vielleicht hat auch nur die Marke überlebt, er kann es nur hoffen. »Was machen Sie eigentlich beruflich?«

»Nichts. Ich bin vor ein paar Jahren in Pension gegangen.«

»Und vorher?«

»War ich Psychologe. Die letzten zwanzig Jahre bei der Säpo.«

»Was macht denn ein Psychologe beim Nachrichtendienst?«

»Dies und das«, antwortet er ausweichend. »Hauptsächlich Täterprofile.«

Mikael weiß, wie wenig mitteilsam Säpo-Leute üblicherweise sind, was ihre Arbeit angeht, und IB ist da keine Ausnahme.

»Ich war kaum im Ruhestand, als ich in Uppsala jemanden kennengelernt habe, sie ist so was wie meine Lebensgefährtin, auch wenn wir nicht zusammenwohnen.«

»Na dann«, sagt Mikael. »War nett, Ihre Bekanntschaft zu machen, und danke für das Bier.«

Es war ein langer Tag. Noch längere Tage dürften folgen. Mikael zieht sich nicht mal mehr um, macht sofort das Licht aus und schließt die Augen. Nicht, weil er glaubt, dass er schlafen könnte, trotzdem ist er womöglich doch eingenickt, als Säpo-IB die Abteiltür aufmacht und auf die Pritsche über ihm klettert.

»Sind Sie noch wach?«, flüstert er.

Mikael will erst nicht antworten, tut es dann aber doch. »Mhm, natürlich.«

»Ich hab eine Tochter«, sagt IB. »Wir fahren im Sommer gern zum Angeln raus und im Winter Schneehühner jagen. Sie war immer schon Papas Mädchen. Mag die Arbeit mit den Händen. War erst fünfzehn, als sie anfing, in einer Möbelschreinerei auszuhelfen.«

»Aha, klingt doch gut«, sagt Mikael ausdruckslos und hofft, dem Gespräch damit ein Ende zu setzen.

»Also, an ihrem Bruder ist wirklich nichts verkehrt, aber Malin ist schon besonders. Sie hat – wie heißt das gleich wieder? – ein Herz aus Gold. Dann hat sie sich wohl aus reiner Nettigkeit in etwas reinziehen lassen. Von einem Tag auf den anderen war sie verändert. Hat die Schule vernachlässigt, obwohl es nur noch ein Halbjahr bis zum Abitur gewesen wäre. Hat den Kontakt zu Freunden abgebrochen. Wollte nicht erzählen, was los war, nicht mal ihrem Bruder. Fuhr nach Luleå oder Kalix. Rief ab und zu an, wollte abgeholt werden. Ich hab’s auf die harte Tour versucht. Sollte sie sich doch alleine durchschlagen. Als sie dann nicht nach Hause kam, lag ich nächtelang wach. Rief an, hab nachgeforscht und gesucht, wo ich konnte. Hatte sie für ein paar Tage daheim, bevor sie wieder abtauchte. Nach ein paar Wochen kam eine Karte aus Stockholm. Alles gut hier, schrieb sie. Komme wieder, wenn ich so weit bin. Danach hörten wir eine Zeit lang nichts mehr von ihr, bis sie urplötzlich wieder in Gasskas auftauchte, sich an der Abendschule anmeldete, um das Abitur nachzumachen, wieder Hockey spielte und ganz die Alte wurde.«

Der Mann verstummt. Es ist still im Abteil, sogar das Schnarchen ringsum verebbt. Der Lapplandexpress prescht wie ein Wildtier durch die Nacht, und schließlich fragt Mikael: »Was ist dann passiert?«

»Sie ist verschwunden. Das ist jetzt zwei Jahre her. Seitdem hat niemand mehr von ihr gehört. Keine Spur – bis gestern. Die Polizei hat mich angerufen. Ein Jäger hat die sterblichen Überreste eines Menschen gefunden. Sie glauben, es könnte sich um Malin handeln. Ich bin unterwegs dorthin, um eine Speichelprobe abzugeben.«

4. Kapitel

Die Nachricht kommt früh am Morgen. 15.30 auf dem Friedhof. Sei da, sonst …

Sonst was? Sie weiß es nicht.

Es hat kurz nach Mamamärtas Verschwinden angefangen. Svala macht die Tür auf, und ein paar Typen in Lederwesten mit »Svavelsjö MC« auf dem Rücken fallen über sie her. Im Sommer machen sie auf ihren amerikanischen Maschinen ihre Touren, aber bald ist Winter. Unten auf der Straße steht ein Dodge Ram und tuckert im Leerlauf.

Du verstehst das nicht. Es ist eine Ehre, im Svavelsjö dabei zu sein. Das ist ein Klub mit Klasse. Komplett unabhängig von den Harleyklubs. Die machen ihr eigenes Ding. Für die zählen nur die Maschinen.

Und sie arbeiten ehrenamtlich, sagt Svala.

Richtig, sagt Stiefpeder. Das sind ganz normale, ehrliche Malocher.

Svala sortiert Stiefpeders Bekannte alphabetisch, ohne richtige Namen, sondern als Buchstabenliste in der Reihenfolge, in der sie in ihr Leben getreten sind.

Akribisch schreibt sie alles in ein Notizbuch. Diese zwei Bilderbucharschlöcher sind alte Bekannte mit den Buchstaben E und F.

Ihre Notizen reichen mindestens sieben Jahre zurück, haben sich mit der Zeit jedoch verändert. Anfangs schrieb sie Sachen wie: »E und ich waren im Frasses«, oder: »F ist nett, wenn wir unter uns sind.« Inzwischen notiert sie sich nur noch die Buchstaben und Wiedererkennungsmerkmale. F beispielsweise hat ein lila Muttermal auf der linken Schläfe. E hat keine Körperbehaarung und ist absurd fett.

E drückt sie aufs Sofa, setzt sich neben sie und legt seinen Arm mitsamt verschwitzter Achsel um ihre Schultern.

»Wie geht’s unserer Kleinen?«, fragt er.

»Gut.« Sie hält die Luft an, bis er seinen Klammergriff lockert.

»Weißt du«, sagt E, »wir haben da ein gemeinsames Problem. Deine Mutter. Märta. Aber weil du ein kluges Mädchen bist, glauben wir, dass du weißt, wo sie steckt.«

»Ich hab keine Ahnung«, sagt sie, was der Wahrheit entspricht. Abends läuft sie von Lokal zu Lokal. Fängt im Buongiorno an und hört im Stadshotellet auf, aber niemand hat Mamamärta gesehen.

In letzter Zeit hat sie ihren Radius erweitert. Direkt nach der Schule geht sie in die Stadt, klappert die Läden ab, geht durch Ahléns, an der Bibliothek vorbei zum Systembolaget und runter zur OK-Tankstelle.

Manchmal bildet sie sich ein, sie zu sehen. Erleichterung überkommt sie und gleich darauf Enttäuschung, sobald sie feststellt, dass sie sich geirrt hat.

»Märta schuldet uns Geld«, sagt E, »viel Geld.«

»Und«, erwidert Svala, »was hat das mit mir zu tun?«

E zieht sie wieder an sich. »Weißt du noch, als wir in Kåbdalis am Rodelberg waren?«

Fahr du ein bisschen Schlitten, ich muss noch kurz was erledigen. Ich hol dich nachher wieder ab.

»Ich mag dich, Kleine, das weißt du, aber Schulden sind nun mal Schulden, und man vererbt nicht nur Geld. Solange deine Mama verschwunden ist, musst du dafür aufkommen. Das verstehst du bestimmt.«

»Ich hab kein Geld«, erwidert Svala. »Und außerdem heiß ich nicht Kleine.«

»Nein, nein, stimmt natürlich. Bist jetzt die große Lady.« Er kneift sie in die Wange. »Aber eine andere Sache mit großen Ladys ist eben, dass sie auch arbeiten können. Du übernimmst einfach den Job deiner Mama, bis die Schulden abbezahlt sind.«

»Das geht nicht«, sagt Svala. »Ich muss in die Schule.«

»Genau. Du machst dich in Sachen Zahlen schlau, und wir beschaffen dir einen Job. Wenn der erledigt ist, sind die Schulden beglichen.«

Und jetzt warten sie im Auto. F zufolge ist das Haus nicht alarmgesichert.

»Wonach suche ich denn?«, will sie wissen.

»Was haben die Leute wohl im Safe liegen, Kleine? Wertgegenstände vielleicht? Nimm alles mit. Geld, Schmuck, was auch immer. Nachher gibt’s eine Leibesvisitation, versuch also gar nicht erst, clever zu sein.«

Svala schiebt die hintere Autotür so leise wie möglich zu und schleicht vorsichtig auf das Haus zu. Ein paar Raben folgen ihr von Baum zu Baum. Das ist gut, die Raben warnen sie, falls plötzlich ein Wagen oder irgendwer kommt.

Sie hat keine Ahnung, wer hier wohnt, aber das Haus und das Drumherum sehen teuer aus, nicht wie die üblichen schlammroten Gasskas-Hütten mit weißen Kantenleisten und Vogelbeerhecken.

Unterhalb fließt der Fluss über schwarze Steinbrocken und stürzt in die Tiefe. Der Garten ist eher ein Park. Obwohl es schon Ende Oktober ist, blüht noch die eine oder andere Rose.

Sie streicht einem Löwen über den kalten Schädel, steigt die breite Treppe hoch und klingelt. Das ist der Plan: Klingeln. Sich vergewissern, dass niemand zu Hause ist. Tombolalose vom Eishockeyverein verkaufen, wenn wider Erwarten doch jemand aufmacht. Sich Zutritt verschaffen und dem handgezeichneten Lageplan folgen, den sie bekommen hat.

Niemand macht auf. Svala drückt die Klinke nach unten. Verschlossen. Sie umrundet das Haus und versucht es auf der Terrasse. Ebenfalls verschlossen. Geht weiter zur Westseite, zur Kellertür. Auch die ist verschlossen.

Das mach ich für dich, Mamamärta. Sorge dafür, dass ich da reinkomme.

In der Tür sitzt ein Sprossenfenster mit kleinen Glaseinsätzen, gerade groß genug, dass ein Mädchenarm hindurchpasst. Sie zieht die Hand in ihren Jackenärmel und schlägt eine der Scheiben ein. Splitter schneiden in den Stoff, als sie sich nach der Klinke auf der Innenseite ausstreckt. Blut sickert ins Jackenfutter. Sie ertastet den Schlüssel, dreht ihn herum und ist drinnen.

Ihre Augen gewöhnen sich an das Dämmerlicht. Behutsam schleicht sie die Treppe hoch und bleibt an der Tür stehen, ehe sie den taghellen Flur betritt. Lichtflecken flimmern auf dem Marmorboden. Sie zieht die Schuhe aus und zückt ihren Lageplan – ein paar Linien auf der Rückseite eines ungeöffneten Schreibens vom Gerichtsvollzieher.

Das Zimmer mit dem Safe liegt im Obergeschoss. Dort sieht es aus wie in einer Zu-Hause-bei-Jan-Guillou-Reportage: tote Tiere in ordentlichen Reihen, die meisten entlang der Wände, ein paar auf dem Parkett oder im Regal. Leere Blicke aus toten Augen folgen ihr. Zum zweiten Mal an diesem Tag streicht sie einem Löwen über den Kopf.

Der Safe steht im Kleiderschrank. Sie schiebt Anzüge beiseite und kniet sich davor.

Abgesehen von der Farbe ähnelt er dem Safe in der Pizzeria. Keine digitalen Kniffeleien, nur Ziffern und Buchstaben.

Sie fährt mit den Fingern über die Tasten. Schließt die Augen und stellt sich vor, sie stünde in einem Labyrinth. Mit seinen Gängen und Kammern könnte man es von oben betrachtet mit Gehirnfalten vergleichen. Die meisten Gänge sind Sackgassen, andere führen im Kreis, nur ein paar wenige bringen einen weiter.

Nach und nach blendet sie die Sinne aus: Geruch, Gehör, Tastsinn – den Teil ihres Sehvermögens, der nach außen gerichtet ist. Ihr Herzschlag verlangsamt sich, der Puls sinkt auf ein Minimum.

Wenn jemand sie fragte, würde sie antworten, dass das nur logisch ist. Statt alle Energie gleichmäßig auf sämtliche Sinne und Organe zu verteilen, wird sie auf einen Punkt konzentriert: auf die Fähigkeit des Auges, nach innen zu blicken.

Wahrscheinlich würde sie Zweifel ernten, aber Fakt ist: Es funktioniert. Der Blick nach innen braucht keine empirischen Belege und kein Forscherteam. Er ist abgekoppelt von allem Weltlichen und wird einzig und allein gesteuert vom Wirtstier des Auges – in diesem Fall Svala.

Der Safe gibt das erste Klicken von sich.

Sie bleibt sitzen und lauscht. Im Haus ist es immer noch mucksmäuschenstill. Wenn jemand kommt, dann ist es eben so, dann ist sie bloß eine Dreizehnjährige auf Diebestour. Das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass sie sie irgendwo anders hinbringen. Was vielleicht gar nicht schlecht wäre.

Binnen weniger Minuten hat sie den Safe geknackt.

Er ist leer.

Keine Geldbündel, keine Diamantketten, Tiaren königlicher Provenienz, keine Goldbarren. Sicherheitshalber fährt sie mit der Hand die Fächer ab. Leer wie eine ausgetrunkene Bierdose.

Sie schiebt die Tür zu, zieht die Anzüge wieder vor und geht die Taschen durch. Ein paar Münzen, ein Zettel mit einer ausländischen Telefonnummer und eine Snus-Dose, das ist alles. Sie stopft die Sachen in ihre Tasche und geht weiter zum Schreibtisch. Dort ist es das Gleiche: nichts von Wert.

Sie werden ihr nicht glauben, im Gegenteil, sie werden behaupten, dass sie das Geld irgendwo im Wald versteckt hätte oder sonst was Banales.

E und F gehören zu Stiefpeders »Geschäftsfreunden«, wie er sie albernerweise nennt. Zusammen mit anderen Losern stellen sie eine eigene Stufe in der Hierarchie dar, die bei Männern ohne Namen beginnt und aufhört bei … Tja, sie weiß es nicht recht, vielleicht solchen wie Svala. Oder Kleindealern mit Bartflaum.

Sie kennt sie vom Sehen, seit sie denken kann. Hat sich nach Möglichkeit ferngehalten, wann immer das Wohnzimmer voll von Besoffenen und Junkies war oder auch wenn nur Stiefpeder da war. Der Ausweg für sie war immer der Weg nach innen. Die Fähigkeit, Geräusche und Stimmen auszublenden. Und dann natürlich Mamamärta: wie eine Schutzwand zwischen ihr und den anderen. Zumindest zeitweilig.

Ich tue das alles nur für dich. Wenn das vorbei ist, hauen wir von hier ab. Du darfst dir aussuchen, wo wir dann wohnen. Aber vergiss das nicht, Svala, ich tue das alles für dich.

Svala ist nicht die Spur hassgetrieben, aber Gerechtigkeit ist ihr heilig. Ein Kind darf man nie unterschätzen. Es sammelt Wörter, schreibt sie sich auf, legt Spalten für Daten, Ereignisse, Namen und Orte an und näht ihr Notizbuch im Arsch eines Plüschaffen ein.

Eines Tages wird sie sie irgendwie drankriegen. Sie wird Peder Sandberg drankriegen. Hass bringt einen nicht weiter, schwächt einen nur. Sie muss klug agieren, nicht hasserfüllt.

Svalas leiblicher Vater soll angeblich der Schlimmste von allen gewesen sein, eine Legende. Sein Name fällt immer dann, wenn etwas richtig Teuflisches beschrieben werden soll. Mit jeder Erwähnung wird er größer und übergrößer. Trotzdem kann Svala kaum glauben, dass irgendwer schlimmer sein könnte als Stiefpeder.

Noch nicht. Aber bald bist du am Zug. Der Gedanke beruhigt sie.

Svala will gerade das Zimmer verlassen, als sie plötzlich ein Geräusch vernimmt. Sie bleibt wie angewurzelt stehen. Verdammt. Schritte auf der Treppe.

Sie huscht zurück in den Tierpark. Zieht die Schranktür hinter sich ran, schlüpft zwischen die Anzüge und atmet in einen Sakkoärmel, bis ihr Puls runtergeht.

Die Schritte werden deutlicher. Schnelle, zielsichere Schritte, die sich auf den Schrank zubewegen. Sie macht sich so klein, wie sie nur kann.

Bitte, Mamamärta, hilf mir ein letztes Mal! Dann lasse ich dich auch in Frieden, wo immer du gerade bist!

Durch einen Spalt sieht sie eine Person. Einen Mann. Und mit einem Mal kommt ihr eine Erinnerung. Sie sind sich schon einmal begegnet, vor so langer Zeit, dass sie sich eigentlich nicht daran erinnern dürfte.

Svala sitzt auf seinen Schultern. Mamamärta ist fröhlich. Sie gehen runter zur Badestelle. Svala bekommt ein Eis. Irgendwer ruft. Sie kennt die Stimme, sie klingt wütend, zerrt Svala zu Boden. Sie schlägt sich den Kopf an einem Stein. Eine Hand packt sie, trägt sie wie einen ausgeklopften Teppich in Richtung eines Autos. Sie kreischt. Mamamärta rennt. Ein Auto fährt davon.

Sie kneift die Augen zu, bis die Erinnerung sich verflüchtigt.

Finger tippen die Kombination ein. Die Safetür geht auf und wieder zu, dann entfernen sich die Schritte.

Sie muss raus aus dem Haus. Egal, was mit den Typen aus dem Auto wird. Sie wühlt sich aus dem Anzugdschungel. Auf Zehenspitzen schleicht sie auf die Treppe zu. Bleibt stehen. Lauscht. Das Haus ist leer, da ist sie sich annähernd sicher. So leer und still, dass sie …

Tu es nicht. Du musst zurück zum Wagen, sonst schlagen sie dich tot.

Aber wenn sie sie totschlagen, wer soll dann ihre Mamamärta finden?

Sie geht zurück zum Safe. Tippt die Kombination ein und fleht um Beute. Immer noch keine Geldbündel, nur ein einzelner Umschlag, ein einzelner zugeklebter Umschlag, in dem etwas Hartes steckt und auf dem ihr Name steht: FÜRSVALAHIRAK. Sie reißt den Umschlag auf. Ein Schlüssel.

Sie kann nicht mit leeren Händen zurückkommen. Trotzdem zieht sie sich Hose und Unterhose runter und presst den Schlüssel in sich hinein, so tief sie kann. Es ist ein Wagnis. Niemand kann ihr garantieren, dass sie nicht sogar dort suchen werden. Den Umschlag stopft sie sich in die Tasche.

Erst als sie wieder im Flur steht, fallen ihr die Schuhe ein. Ordentlich nebeneinandergestellte Sneakers, die hier nicht hingehören. Er muss sie gesehen haben. Männer haben keinen Sinn für Details. Bitte nie einen Mann, nach etwas zu suchen, da sind sie zu nichts zu gebrauchen.

Laut Mamamärta sind sie ganz allgemein zu fast nichts zu gebrauchen, trotzdem scheint sie davon abhängig zu sein, welche in ihrer Nähe zu haben.

Wenn du Stiefpeder rausschmeißt, brauchst du dich nicht mehr über ihn zu ärgern.

Du bist noch zu klein, um das zu verstehen, entgegnet Mamamärta. Und sag nicht Stiefpeder, zumindest nicht, wenn er da ist.

Wieder die Kellertreppe runter. Glasscherben knirschen unter ihren Sohlen. Dann um die Ecke, sicherstellen, dass niemand im Garten ist. Sie rennt in Richtung Auto. Als sie die Scheune erreicht, bleibt sie kurz stehen, um wieder zu Atem zu kommen und zu überlegen.

Sie hat keine Wahl. Sie kann nur sagen, wie es wirklich war – dass nichts im Safe lag. Was immer dann passiert: Sie ist auf alles gefasst.

5. Kapitel

Der Wagen ist ein Stück vorgefahren. Noch haben sie sie nicht entdeckt. E lässt das Fenster runter und zündet sich eine Zigarette an.

»Finde ich auch. Die Kleine weiß schon zu viel.«

Was F antwortet, kann sie nicht hören.

»Ja, schon, trotzdem«, sagt E. »Die Ehre gebührt dir. Aber nicht hier. Besser, wir fahren hoch zum Vaukaliden.«

Für die Leute aus Gasskas ist der Vaukaliden in etwa, was für die Stockholmer die Mordbucht Nybroviken ist. Svala presst sich an die Scheunenwand, ein Schritt nach dem anderen, nur weg von dem Auto. Noch ein, zwei Meter, auf denen sie nicht zu sehen ist. Plötzlich fährt der Wagen an und blendet auf.

Ihr erster Impuls: die Augen vor dem gleißenden Licht schützen. Der zweite: rennen. Hasen haben unverdientermaßen den Ruf, ängstlich zu sein. Dabei können sie einfach gut fliehen.

Der Hase wirbelt herum und springt über einen Graben, bleibt an einem Ast hängen, kommt wieder hoch und rennt weiter in den Wald, hoch in Richtung Berg.

Eine Autotür schlägt zu. Schnelle Schritte auf Schotter. Sie bleibt stehen. Wenn sie sich jetzt bewegt, entdeckt er sie. Wenn sie sich nicht bewegt, holt er sie ein.

Der Hase rennt weiter. Ein Schuss fegt an ihrer Schulter vorbei, ein weiterer verfehlt das rechte Bein um Stummelschwanzbreite.

Es gibt eine Abkürzung durch den Wald, einen Trampelpfad. Eine Verbindung zwischen den Siedlungen. Ehe hier Straßen gebaut wurden, der Schulweg von Svalas Großmutter, an Baldrian, Johanniskraut, Sumpfporst, Kamille vorbei. Ist lange her, in einem anderen Leben.

Die Dunkelheit gibt ihr Deckung, Geräusche liefern sie aus. Er kommt näher. Zweige knacksen. Atem, der ihr im Nacken sitzt. Ihre Lunge kreischt nach Luft. Sie tastet über die Erde. Ein Ast und ein Stein. Deine letzte Chance, Häschen, sonst bist du tot. F wird langsamer. Horcht. Sie wartet ab.

Er setzt den nächsten Schritt. Horcht wieder. Bald. Gleich. Sie entscheidet sich für den Ast. Legt den Stein auf die Erde. Richtet sich sachte auf, packt den Ast mit beiden Händen. Er ist schwer, schwerer als gedacht.

»Stirb, du Teufel!«, kreischt sie, als der Ast ihn mit der Wucht einer Kriegerhand am Kopf trifft – einmal, noch ein zweites Mal. »Du sollst sterben!« Dann muss sie den Ast fallen lassen.

Und wenn er nicht tot ist? Der Hase rennt weiter. Mondlicht streichelt die Baumwipfel. In der Ferne kann sie die Kontur des Björkberget erahnen. Sie hält darauf zu, rennt, strauchelt, kommt wieder hoch. Die Rockschöße der Nadelbäume wickeln sich ihr um die Beine. Gleich müsste der Pfad kommen. Lauf, Häschen, wenn du leben willst. Sie rennt weiter. Moos geht über in Morast, es platscht unter ihren Sohlen, und sie sinkt ein. Im bodenlosen Moor wohnen die Geister. Sumpfschachtelhalm, Segge, Moorsteinbrech, Sumpfporst. Das Wasser steigt bis auf Kniehöhe. Ihr geht die Kraft aus. Mithilfe einer jungen Birke entzieht sie sich dem Sog, springt über einen letzten Graben und landet auf dem Weg.

Sie schlüpft hinter einen Kiefernstamm. Erlaubt sich ein paar Sekunden lang durchzuatmen. Lauscht auf Schritte, doch der Wald ist still. Regen fällt auf Laub und Unterholz. Der Mond wandert über den Himmel.

Beschäftige dein Gehirn, dann verirrst du dich nicht. Kratz ein bisschen Harz zusammen und macht dir daraus einen Kaugummi.

Es ist zu dunkel, um nach Harz zu suchen. Sie reißt ein paar Fichtenzweige ab, damit sie statt Blut die bitteren Nadeln schmeckt, und geht weiter.

Irgendwo dort muss ein Haus stehen.

Die arme Marianne, hat es nicht leicht gehabt, sagt die Großmutter.

Warum denn nicht?, will Svala wissen.

Sie hat ihre Kinder verloren.

Unten brennt Licht.

»Wer ist da?«

»Svala«, antwortet sie. »Ich wollte den Heimweg abkürzen.«

»Abends durch den Wald und durch den Platzregen, bist du wahnsinnig? Komm, rein mit dir!«

Die Frau nimmt ihr die Jacke ab und hängt sie vor dem Kamin über einen Stuhl. Stopft Zeitungspapier in die Schuhe und stellt sie daneben.

»Zieh dich aus«, sagt sie. »Die Hose auch.«

Sie watschelt in die Schlafkammer und kommt mit einer weiß gewetzten Jeans in Kindergröße und einem Wollpullover mit Lederflicken an den Ellenbogen zurück.

»Die sollten passen. Vielleicht nicht der letzte Schrei, aber zumindest trocken und warm.« Ihr Blick verändert sich, und sie zieht Svala am Arm näher zu sich her. »Du blutest.«

Erst jetzt sieht auch Svala, dass ihr Ärmel nicht nur nass vom Regen ist. Ihr fällt das Haus wieder ein, das eingeschlagene Kellerfenster. Sie muss dort Blutflecken hinterlassen haben. Mist. Sie sollte zurücklaufen und sie aufwischen, doch die Hände der Frau sind trocken und warm, sie riecht nach Brot, und das Haus ist gemütlich.

»Tut das nicht weh?« Die Frau beäugt den Schnitt, der aufklafft wie mit dem Messer filetiert.

»Nein«, sagt Svala, »aber vielleicht haben Sie ein Pflaster?«

»Das sollte genäht werden.« Sie kramt durch ihren Küchenschrank. »Achtung, das brennt«, sagt sie dann und sprüht eine Flüssigkeit auf die Wunde.

Svala weiß nicht, was Brennen bedeutet, aber das erwähnt sie nicht, lässt sich nur stumm mit einem Tapeverband und einer Mullbinde verarzten, was vermutlich gar nicht nötig wäre. Es ist wirklich gemütlich hier. Und es ist eine Weile her, seit sie zuletzt etwas gegessen hat. Am liebsten würde sie jetzt schlafen.

»Wohnst du in der Stadt?«, fragt die Frau. »Vielleicht solltest du zu Hause anrufen.«

»Nicht nötig«, sagt Svala.

»Ach, tatsächlich«, murmelt die Frau. »Wer ist denn deine Mutter?«

»Märta Hirak.«

»Märta.« Die Frau rührt in einem Topf. »Die war als Kind oft hier. Weiß nicht, was dann passiert ist. Egal, das ist lange her.« Sie stellt Svala einen Teller Suppe hin, sieht sie dabei aber nicht an.

Sie spießen Brotkäse auf Gabeln und tunken ihn ein, damit der Käse weich wird.

»Wohnen Sie hier allein?«, fragt Svala.

»Ja, ich bin sogar hier geboren.«

»Ihre Küche ist wirklich gemütlich.« Svala gähnt.

»Leg dich doch kurz aufs Sofa«, schlägt die Frau vor, und da sagt Svala nicht Nein. Sie merkt nicht mal mehr, wie die Decke über ihr ausgebreitet wird. Oder dass die Frau zum Telefon greift und einige Zeit später eine andere an der Tür klopft.

Sie wird von Stimmen wach. Die Frau – Marianne – und eine andere sitzen mit Unterlagen vor sich und Lesebrille am Couchtisch.

»Aber Marianne, sie können dich nicht zwingen«, sagt die Jüngere, die anscheinend Anna-Maja heißt.

»Du ahnst nicht, was die alles können«, entgegnet Marianne.

»Schon, aber wenn du nicht verkaufen willst, dann willst du nicht.«

»Ich bleibe hier wohnen, bis ich tot umfalle. Da müssen sie mich schon erschießen, wenn sie den Grund und Boden vorher wollen.«

Als sie bemerken, dass Svala aufgewacht ist, verstummen sie, schieben die Unterlagen zusammen und tragen ihre Kaffeebecher zur Spüle.

»Reden Sie von dem Windpark?« Svala setzt sich auf.

Marianne nickt in Svalas Richtung. »Das ist Märta Hiraks Tochter.«

»Schau einer an«, sagt Anna-Maja, »dich hab ich nicht mehr gesehen, seit du in den Windeln lagst. Und ja, wir reden vom Windpark. Nicht, dass wir etwas dagegen hätten. Zumindest nicht in einer vernünftigen Größe. Trotzdem sollten die Leute nicht gezwungen werden, ihr Land aufzugeben. Stimmt doch, Marianne?«

»Aber wenn sich alle weigern«, wendet Svala ein, »wie soll das dann klappen? Und Windkraft ist doch immer noch besser als Kernkraft.«

»Ja, ja«, sagt Marianne, »der Wald ist groß, aber sie wollen bauen, wo sie am meisten verdienen, nicht dort, wo es am besten passt. Am Ende machen sie sowieso, was sie wollen. Doch über mein Grundstück bestimme immer noch ich, das ist mal sicher.«

»Wie das Amen in der Kirche«, sagt Anna-Maja. »Das Mädchen kann gern mit mir heimfahren, wenn es will.«

Sie schweigen fast die ganze Fahrt in die Stadt, bis Svala sich einen Ruck gibt.

»Kennen Sie meine Mutter?«

»Nicht so richtig. Sie ist ein paar Jährchen älter, aber ich weiß, wer sie ist. Ich hab gehört, sie ist irgendwie verschwunden, oder ist sie wieder aufgetaucht?«

»Noch nicht, aber sie kommt schon wieder«, erwidert Svala. Ihre Gedanken wandern zu dem Schlüssel, der in ihrem Schritt reibt. Zu einem Schlüssel, den sie nicht zuordnen kann, aber niemand legt einen Schlüssel in einen Safe, wenn er nicht wichtig wäre. Er wird in ihren Affen eingenäht, in ihren persönlichen Safe.

»Pass auf dich auf«, sagt die Frau, als Svala aussteigt.