10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polar Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Dry County ist die dunkle Vision amerikanischer Religion und Politik und das Porträt eines Mannes, der bereit ist, alles zu tun, um an der Macht festzuhalten – einschließlich Mord. Richard Weatherford ist ein erfolgreicher Kleinstadtprediger in den Ozarks von Arkansas. Stolzer Ehemann und Vater von fünf Kindern. Er hat hart gearbeitet, um seine treue Herde mit Predigten und Öffentlichkeitsarbeit zu vergrößern. Aber während Weatherford ein Mann mit Einfluss und Macht ist – und eine große Kraft in der lokalen Politik – ist er auch ein Mann mit Geheimnissen. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 ist Weatherfords Welt bedroht, als er von einem ehemaligen Liebhaber erpresst wird. Das Geld aufzubringen ist eine fast unmögliche Leistung, besonders an einem Osterwochenende, wenn alle Augen auf ihn gerichtet sind. Also muss sich Weatherford in einem verzweifelten Versuch, seine Welt vor dem Zerfall zu bewahren, in die dunkelsten Ecken der kleinen Stadt gehen. Dry County erkundet ein geteiltes Land und eine rissige Fassade aus den wechselnden Perspektiven von Weatherford, seiner Frau, seinem Geliebten und anderen Stadtbewohnern und erzählt eindringlich, wie weit einige gehen, um alles zu behalten, was sie wissen – und um den Schein zu wahren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

DARK PLACES

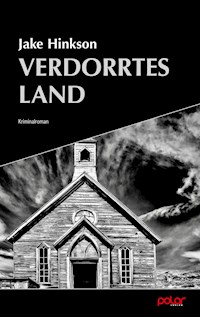

Jake Hinkson

Verdorrtes Land

Aus dem Amerikanischen von Jürgen BürgerHerausgegeben von Jürgen Ruckh

Originaltitel: Dry CountyCopyright: 2019 by Jake Hinkson

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2021Aus dem Amerikanischen von Jürgen BürgerMit einem Nachwort von Günther Grosser

© 2021 Polar Verlag e.K., Stuttgartwww.polar-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Eva Weigl und Andreas MärzUmschlaggestaltung: Britta KuhlmannCoverfoto: Wirestock/Adobe StockAutorenfoto: Michelle Graves 2015Satz/Layout: Martina StolzmannGesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesignDruck und Bindung: Nørhaven, Agerlandsvej 3, 8800 Viborg, DKPrinted in Denmark 2021

ISBN: 978-3-948392-36-9eISBN: 978-3-948392-37-6

Für meinen FreundOliver Gallmeister

Inhalt

Teil 1 Samstagmorgen

1 Richard Weatherford

2 Brian Harten

3 Sarabeth Simmons

4 Richard Weatherford

5 Brian Harten

6 Richard Weatherford

7 Penny Weatherford

8 Gary Doane

9 Sarabeth Simmons

10 Richard Weatherford

Teil 2 Samstagabend

11 Brian Harten

12 Richard Weatherford

13 Sarabeth Simmons

14 Gary Doane

15 Brian Harten

16 Richard Weatherford

17 Penny Weatherford

18 Brian Harten

19 Richard Weatherford

20 Sarabeth Simmons

21 Brian Harten

22 Richard Weatherford

23 Brian Harten

24 Richard Weatherford

25 Brian Harten

26 Richard Weatherford

27 Brian Harten

28 Richard Weatherford

29 Sarabeth Simmons

30 Gary Doane

31 Sarabeth Simmons

32 Richard Weatherford

33 Penny Weatherford

Teil 3 Sonntagmorgen Ein Jahr später

34 Richard Weatherford

DANKSAGUNGEN

»Der Teufel und die Theologie des Zynismus«

Der Himmel gehört Gottaber Er begehrt die Erde.Anne Sexton

Teil 1

Samstagmorgen

1

Richard Weatherford

Kurz vor Tagesanbruch vibriert das Handy auf meinem Nachttisch. Zuerst befürchte ich, dass einem Mitglied meiner Gemeinde etwas zugestoßen sei. Mehr als nur einmal bin ich von schlechten Nachrichten geweckt worden, wie einem Autounfall draußen auf dem Highway oder einer durch einen Wohnungsbrand obdachlos gewordenen Familie oder jemand, der von einer Krebsdiagnose erschüttert worden war. Ich brauche immer nur einen Moment, mir den Schlaf aus den Augen zu reiben und mich für jede dieser Krisen zu stählen, doch als ich den blau leuchtenden Bildschirm ans Gesicht hebe und Garys Nummer sehe, fluche ich beinahe. Ich schlüpfe mit dem zuckenden Telefon in der Hand unter den Laken heraus und schaffe es hinüber ins Bad, ohne meine Frau zu wecken.

»Kannst du reden?«, fragt er.

Meine nackten Füße tappen über den kalten Boden, als ich vorbei an den Zimmern, in denen meine Kinder schlafen, den Flur hinunterhaste. Auf der Treppe nehme ich zwei Stufen auf einmal. Sicher unten angekommen, gehe ich in die Küche und flüstere: »Es ist vier Uhr morgens!«

»Fünf«, korrigiert er. »Eher fünf.«

Ich werfe einen Blick auf die Digitalanzeige der Mikrowelle. 4:56.

Ich möchte ihn anbrüllen, was aber nicht geht, also wird es eher so etwas wie ein ersticktes, wütendes Krächzen. »Ich liege mit meiner Frau im Bett.«

»Redest du aus dem Bett mit mir?«

»Nein. Ich bin aufgestanden und runtergegangen, als mein Handy anfing zu vibrieren.«

Obwohl ich versuche, leise zu sprechen, hallt meine Stimme durch die großen, leeren Räume meines Hauses. Mir gefiel schon immer, dass unsere riesige Küche in das Esszimmer übergeht, das wiederum ins Wohnzimmer führt, welches sich fast über die gesamte Vorderseite des Hauses erstreckt. Jetzt jedoch scheint all dieser Raum mein Flüstern zu einer Stadiondurchsage zu verstärken.

Ich eile den Flur hinunter zur Tür in den Keller.

Er sagt: »Du solltest dich doch gestern mit mir treffen.«

Ich schließe leise die Tür hinter mir. »Und du meinst, es wäre wirklich klug, mich in aller Herrgottsfrühe zu Hause anzurufen?«

»Hat Penny das Telefon klingeln gehört?«

»Nimm ihren Namen nicht in den Mund.«

Ich stampfe die Holzstufen der Kellertreppe hinunter und gehe auf dem Betonboden zwischen der Hantelbank der Jungs und verstaubten Kartons voller altem Krempelkram, die an der Wand aufgestapelt sind, auf und ab.

»Kapiert?«, sage ich. »Du nimmst ihren Namen nicht in den Mund.«

»Gereizt, ja?«, sagt er. »Was, wenn ich jetzt einfach auflege? Was dann?«

Ich lehne mich an einen Karton mit der Aufschrift Weihnachtsschmuck in Pennys mustergültiger Handschrift. Ich sage: »Nein. Mach das bitte nicht.«

»Wir müssen reden«, sagt er. »Heute noch.«

Ich hole tief Luft und denke: Das geschieht mir recht. Das geschieht einem Narren recht.

»Ich werde mich heute kaum freimachen können. Es ist die Jahreszeit, in der ich am meisten um die Ohren habe. Ich muss mich um Dinge kümmern. Eine ganze Menge Dinge. Ich kann nicht einfach so die Stadt verlassen.«

»Dann treffen wir uns eben in der Stadt.«

»Gary, nein.«

»Wir werden nur reden. Und es muss auch keine lange Unterhaltung werden. Aber es muss heute sein. Das ist mein Ernst. Und da lasse ich auch nicht mit mir verhandeln.«

Ich atme tief durch. »Wo sollen wir uns treffen?«

»In deinem Büro.«

»Wir treffen uns auf keinen Fall in der Kirche. Sei nicht albern.«

»Pass auf, was du sagst, Richard.«

»Ich wollte nicht … Hör zu, es tut mir leid. Ich sage doch nur, denk mal drüber nach. Es ist der mit Abstand schlechteste Ort für ein Treffen. Den ganzen Tag über werden dort Leute kommen und gehen.«

»An einem Samstag?«

»Morgen ist Ostern. Wir sind mit den letzten Vorbereitungen für das Passionsspiel beschäftigt. Musiker, Darsteller, die Leute für Ton und Licht. Die Damen des Frauenkreises werden ein und aus gehen, helfen, letzte Hand anzulegen.«

»Na schön. Dann eben hinter der Schule.«

»Du meinst die Senke dort?«

»Ja.«

»Aber wenn uns dort jemand zusammen sieht, wird das doch nur die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Du weißt, was ich meine?«

»Hey, es ist deine Entscheidung. Wir können uns in aller Öffentlichkeit treffen und versuchen, nicht groß aufzufallen, oder wir treffen uns heimlich und versuchen, nicht erwischt zu werden. Du entscheidest.«

Ich reibe mein Gesicht. »Also hinter der Schule.«

»Wann kannst du kommen?«

»Je früher, desto besser. In einer Stunde, wie wär’s damit?«

»Ja.«

»Okay.«

»Richard?«

»Was?«

»Wenn du heute nicht aufkreuzt, werden wir zur nächsten Phase übergehen, die mit den Konsequenzen.«

Ich stehe da in meiner Schlafanzughose, einem alten T-Shirt, unter meinen Füßen der kalte Betonboden des Kellers, und ich habe unfassbare Angst angesichts der Gefahr, die dieser Junge für mich darstellt, aber dennoch klinge ich ungehalten, als ich antworte: »Ich werde da sein.«

Ich steige die Holzstufen hoch, meine Füße sind gefühllos und schmutzig. Ich gehe ins Obergeschoss und versuche, mich so leise wie nur möglich wieder in unser Schlafzimmer zu schleichen.

Während meiner Abwesenheit haben die ersten zarten Andeutungen der aufgehenden Sonne den Himmel draußen vor unserem Fenster zu einem dunstigen Grau aufgehellt. Penny dreht sich um und sieht mich an.

»Was ist?«, fragt sie.

In unser warmes Bett zurückkehrend sage ich zu ihr: »Terry Baltimore.«

Ich staune, wie leicht mir diese Lüge über die Lippen kommt, nicht nur wegen ihrer Schnelligkeit, sondern auch wegen ihrer Vollkommenheit. Terry Baltimore ist ein zerbrochener Überrest von einem Menschen, alles, was nach einem im Vollrausch vergeudeten Leben bleibt. Er ist einer jener Menschen, wie sie sporadisch in Kirchen auftauchen. Zwar hat er die Worte gelernt, die er sagen muss – so erklärt er mir, sein ruiniertes Leben in die Hand Christi gelegt zu haben und von nun an nur noch auf dem Pfad der Tugend wandeln zu wollen –, aber der Gestank haftet ihm immer noch an. Es ist nicht nur der Gestank von Alkohol, sondern vielmehr der Gestank der Niederlage. Ich glaube daran, dass Christus einen jeden erlösen kann, aber schon vor langer Zeit habe ich erfahren, dass er nicht jeden erlösen wird. Für die Terry Baltimores der Welt ist Jesus Christus nur ein weiteres Geschäft. Das weiß ich und ertrage es, weil es mein Job ist. Mein Job besteht nicht darin, Terry Baltimore zu retten; mein Job ist es, das Lied der Erlösung zu singen, bis Terry Baltimore sich endlich entschließt, weiterzuziehen. Das tun sie immer. Nachdem sie den guten Willen und die verfügbare Nächstenliebe einiger unserer älteren und gutgläubigeren Gemeindemitglieder aufgebraucht haben, verschwinden die Terry Baltimores immer ohne ein weiteres Wort, ohne die geringste Spur und man hört nie mehr von ihnen.

»Es ist fünf Uhr morgens«, informiert mich Penny.

»Ich weiß. Ich nehme an, Terry hatte eine lange Nacht.«

»Bäh.«

Und wieder beeindruckt mich die Perfektion meiner Lüge. Penny besitzt ein gutes Herz und ihr Glaube ist echt, aber ihr christliches Pflichtgefühl entfernt sich nie sehr weit von ihrer eigenen Komfortzone. Sie unterrichtet gern Drittklässler in der Sonntagsschule und speist mit den Damen zu Mittag, weil sie dort vorbeten kann. Sie ist niemand, der in der schmuddeligen, kaputten Welt der Terry Baltimores verweilt, Glaube hin oder her. Von all unseren Gemeindemitgliedern ist Terry derjenige, von dem sie am ehesten das Schlimmste denkt und mit dem sie höchstwahrscheinlich niemals darüber sprechen würde. Er ist die perfekte Ausrede.

»Nun«, sagt sie, »was wollte er von dir?«

»Er will sich mit mir treffen, will mit mir beten. Ich nehme an, er befindet sich in einer Glaubenskrise.«

»Wann?«

»Jetzt.«

»Jetzt? Es ist …«

»Ich weiß, wie viel Uhr es ist, Liebes.«

»Und ausgerechnet am Samstag vor Ostern!«

»Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, ja.«

»Ich wette, das hast du nicht getan. Weswegen will er denn beten?«

Ich zucke mit den Achseln.

Sie fragt: »Wirst du gehen?«

Ich drehe mich ihr zu. Es ist komisch, aber ich bin tatsächlich enttäuscht über ihren Mangel an Nächstenliebe. »Findest du nicht, dass ich sollte? Glaubst du im Grunde deines Herzens, der Herr möchte, dass ich hier im Bett liege, während ein Mann, der mich um Hilfe bittend angerufen hat, auf der anderen Seite der Stadt leidet?«

Sie schließt die Arme um ihr Seitenschläferkissen und schließt die Augen.

»Ich fahre rüber und …«, sage ich zu ihr, »sehe, was ich tun kann. Dann komme ich zurück. Eine Stunde, max.«

»Okay«, sagt sie. »Versuch bitte einfach nur, deine Kinder nicht aufzuwecken. Die Kleinen werden sofort über mich herfallen, sobald sie die Augen aufgeschlagen haben.«

Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn und gehe ins Bad. Am liebsten hätte ich mir nur kurz was übergezogen und wäre sofort aufgebrochen, aber ich sollte alles so normal wie möglich aussehen lassen. Ich sollte mich fertig machen und verhalten, als wäre alles völlig normal, und das bedeutet, meine gewohnten morgendlichen Abläufe einzuhalten.

Das Wasser der Dusche laufen lassen, bis es heiß ist, ausziehen und in die Duschtasse treten. Das heiße Wasser peitscht meine Haut, vertreibt noch den letzten Rest an verbliebener Trägheit. Ich seife mich ein. Ich reinige meinen Körper, aber als ich das Wasser abstelle und aus der Dusche trete, meine dampfende Haut noch tropfnass, entweicht meiner Kehle unbeabsichtigt ein Stöhnen.

Herr, es tut mir so leid.

Bitte, steh mir bei.

Bitte, mach, dass er geht.

Ich schlinge mir ein Handtuch um die Hüfte und rasiere mich über dem Waschbecken. Mein Haar klebt mir am Schädel, betont so meine markanten Züge. Ich bin auf eine improvisierte Art attraktiv. Aus der richtigen Perspektive fotografiert – wie auf dem Mitarbeiter-Foto auf der Website unserer Kirche –, bin ich ein gut aussehender Mann. Aus der falschen Perspektive jedoch wirkt meine Attraktivität wie aus Einzelteilen zusammengestückelt. Die Ohren stehen ein wenig ab, meine Nase wirkt unproportioniert zu meinen Wangen, und die Lippen scheinen mein Kinn zu erdrücken.

Genau so sieht es an diesem Morgen für mich aus, weniger wie ein von Gott erschaffenes Gesicht, sondern mehr wie eine Art genetischer Unfall.

Ich schüttle den Kopf. Der Spiegel ist der schnellste Weg fort von Gott.

Als ich aufbreche, um mich mit Gary zu treffen, sickert das erste Sonnenlicht durch die Bäume am Rand meines Gartens, und meine Wohngegend erwacht gähnend und sich reckend. Ich setze den Odyssey aus der Einfahrt zurück und winke Mr. Newman zu, der nebenan gerade seine Zeitung vom Rasen hereinholt.

Er winkt zurück, zeigt dann auf das Schild in seinem Garten: KONTRA – VAN BUREN COUNTY MUSS TROCKEN BLEIBEN.

Ich selbst habe natürlich das gleiche Schild. Wir heben beide den Daumen.

Ein Stück die Straße hinunter packt Carrie Close ihre Kinder in den Kombi. Ihr Sohn Allen hat samstags Schwimmunterricht in Little Rock, und sie muss früh aufbrechen, um rechtzeitig dort zu sein. Carrie scheint Allen und seine jüngeren Schwestern schroff anzufahren, als sie die Hecktür zuschlägt, aber sobald sie mich sieht, lächelt sie und winkt.

Am Ende der Straße biege ich auf die School Hill Road ein. Während ich den Hügel hinauffahre, komme ich an einem großen roten Laster vorbei, aus dem laute Musik schallt. Wahrscheinlich Country, vermute ich, obwohl man es vor fünfundzwanzig Jahren, als ich auf der Highschool war, unter Rock eingeordnet hätte. Wie auch immer, für einen frühen Samstagmorgen war es viel zu laut.

Die School Hill Road führt an der Highschool vorbei. Den Hügel hinunter, vorbei an den Gebäuden der Mittel- und Grundschule, geht der Asphalt in eine Schotterstraße über, die am Rodeoplatz entlangführt – einem weitläufigen Weidegelände, flankiert von einfachen Tribünen, mit einem Häuschen für den Ansager in der Mitte. Ein Stück weiter, bevor die Straße den Baseballplatz erreicht, biege ich rechts über ein offenes grünes Feld auf die Bäume zu ab.

Ich bin nicht in Stock aufgewachsen, weswegen ich alle Ecken und Enden der Stadt nicht als Kind kennengelernt habe. Penny und ich haben jedoch hier unsere Kinder großgezogen, seit ich vor zehn Jahren zum Pastor dieser Kirche berufen wurde. Obwohl die Älteren, alle inzwischen im Collegealter, auf die Welt kamen, als wir noch in North Carolina lebten, sind sie in Arkansas volljährig geworden. Die Kleinen sind hier geboren und haben nie etwas anderes kennengelernt. Folglich sind meine Kinder hier einheimisch, wohingegen ich mich in mancher Hinsicht wie ein Einwanderer fühle, der gerade erst frisch eingetroffen ist. Die Kids haben mir die Sprache beigebracht, haben mich mit den Landessitten vertraut gemacht. Außerdem haben sie mich über den Klatsch und Tratsch, den sie mit nach Hause gebracht haben, so manches gelehrt. Und eines der Dinge, von denen ich weiß, ist die versteckte Senke in der Nähe der Bäume zwischen dem Rodeoplatz und dem Baseballfeld.

Von der Schotterstraße aus sieht das Gelände völlig normal aus, lediglich ein grasbewachsener Hang, der zur Waldgrenze hin ansteigt. Wenn man allerdings von der Straße abbiegt und auf die Bäume zufährt, stellt man fest, dass das Gelände nach einem kurzen Anstieg jäh in eine weiträumige Senke abfällt, die von der Straße aus nicht einzusehen ist. Hierhin, so erzählt man mir, kommen die verdorbenen Kids, um zu trinken.

Ich halte am Rand des abgewetzten Erdkraters. Die Überreste eines Lagerfeuers im verkohlten Zentrum der Senke wirken wie der Einschlagpunkt einer Bombe. Ich steige aus dem Minivan und stapfe über die lockere Erde hinunter zu diesem vernarbten, geschwärzten Boden. Leere, verbeulte Bierdosen. Eine zerbrochene Flasche. Zigarettenkippen.

»Guten Morgen, Bruder Weatherford«, sagt Gary, als er zwischen den Bäumen hervortritt, die Hände in den Taschen seiner dunklen Jeans.

Ich suche den oberen Rand der Senke mit den Augen ab.

»Niemand in der Nähe«, sagt er. Er schlittert die lockere Kraterwand hinunter und bleibt auf der anderen Seite der Asche stehen. »So früh kommen die Kids nicht hierher und demzufolge auch nicht die Cops.«

Sein schmales Gesicht ist blass, er trägt einen dunklen Anorak über einem schwarzen T-Shirt mit dem Namen irgendeiner Band darauf. Er hat das College abgebrochen, aber im diffusen Morgenlicht sieht er beinahe zu jung aus, um schon auf einer Universität gewesen zu sein. Sein Anblick verursacht bei mir eine leichte Übelkeit.

»Du weißt, dass du mich nicht anrufen darfst«, sage ich. »Was hast du dir dabei gedacht?«

»Ich habe daran gedacht, wie ich den ganzen Weg raus nach Petit Jean gefahren bin und eine Stunde lang auf dich gewartet habe.«

»Ich habe doch gesagt, dass ich viel zu tun hatte. Meine Kinder sind zu Ostern alle in der Stadt.«

»Versteck dich nicht hinter deinen Kindern«, sagt er. »Das ist so mies.«

Ich werde rot. »Ich bin ja jetzt hier.«

»Dann kommen wir zur Sache. Wo ist mein Geld?«

»Dein Geld? Du meinst wohl, mein Geld.«

»Das du mir geben würdest, wie du gesagt hast.«

»Ich sagte, ich würde drüber nachdenken.«

»Warum machst du das mit mir, Richard?«

»Was mache ich mit dir?«

»Du zwingst mich, dir wehzutun. Das will ich aber gar nicht. So bin ich nicht.«

»Ach ja? Du erpresst mich also nicht?«

Er starrt mich mit der Art von Enttäuschung an, die ich manchmal auch meinen Kindern gegenüber an den Tag lege. Niemand sonst in meinem Leben, nicht einmal Penny, betrachtet mich mit solch einer unverhohlenen Herablassung. Ich hasse mich dafür, dass ich ihm diese Macht über mich verleihe.

Er sagt: »Wir haben uns doch darauf verständigt, dass es das Beste wäre, wenn ich meiner Wege gehe, aus diesem Drecksloch verschwinde und woanders noch mal ganz von vorne anfange. Verdammt, das war deine Idee.«

»Ich habe doch nur gesagt …«

Er schiebt meine Verteidigung mit einer wegwerfenden Handbewegung beiseite. »Ich will nur das, was du mir versprochen hast. Wenn du hier stehen und mit mir diskutieren willst, können wir das auch sehr gern machen, aber mit jeder verstreichenden Sekunde wächst das Risiko, dass uns jemand zusammen sieht.«

Ich sehe zum oberen Rand der Senke hinauf, nackte Erde vor dem Hintergrund eines eisblauen Himmels.

»Siehst du?«, sagt Gary. »Genau darum geht’s hier doch. Du möchtest nicht zusammen mit mir gesehen werden. Nie. Du möchtest nicht, dass Leute von uns erfahren. Niemals. Du hast von mir bekommen, was du haben wolltest, und jetzt willst du, dass ich einfach verdunste. Aber das wird nicht passieren, sofern du mir keine dreißigtausend Dollar gibst. Hast du das verstanden? Ich erpresse dich nicht. Du bezahlst mich dafür, dass ich mich verziehe und so tue, als würde ich dich nicht kennen. Es geht um das, was du von mir erwartest. Nur werde ich das nicht für umsonst machen.«

Ich reibe meine Augen. »Woher soll ich denn dreißigtausend Dollar nehmen?«

»Du bist doch derjenige, der mir dauernd erzählt, wie erfolgreich er ist. Du kannst das besorgen.«

»Aber nicht einfach so, nicht, ohne dass es jemand merkt. Ich habe nicht einfach so dreißig Riesen in einer Schublade herumliegen.«

»Tja, irgendwo wirst du es wohl auftreiben müssen«, sagt er so ruhig, als würde er einem Kind erklären, es solle sein Zimmer aufräumen. »Ich hab keine Lust mehr zu warten.« Er richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf den kleinen Hügel kalter Asche und geschwärzter Bierdosen. »Wenn du mir nicht unter die Arme greifst, werde ich wohl in der Stadt bleiben und die Wahrheit sagen müssen.«

»Willst du wirklich im Zentrum eines Kleinstadtskandals stehen?«

Lächelnd schüttelt er den Kopf und kickt etwas Erde auf die Asche. »Die Landeier hier beschimpfen mich schon seit der fünften Klasse als Schwuchtel, Richard. Die werden nur sagen, ›Wir wussten es doch!‹. Du bist hier derjenige mit dem guten Ruf, der ihm wie eine Schlinge um den Hals hängt.«

In dem Versuch, zuversichtlich zu klingen, versuche ich es mit der einzigen Sache, die mir noch geblieben ist. Ich sage: »Dann stünde mein Wort gegen deines. Die Leute würden mir glauben.«

»Klar, manche bestimmt. Aber ganz ehrlich, wie viele Leute müssten mir denn glauben, bis es deinen guten Namen bei allen beschädigt? Zehn? Fünf? Einer?« Gary stößt mit der Spitze seines Stiefels eine zerbrochene Flasche an. »Wirklich, Penny würde doch schon reichen.«

Am liebsten würde ich durch die Asche stampfen und ihn packen, sein T-Shirt mit der Faust zusammenknüllen und ihn so fest schlagen, wie ich nur kann. Aber ich kann mich nicht bewegen.

»Was hast du da gerade gesagt?«, ist alles, was ich herausbekomme.

Er dreht mir das Gesicht zu, seine Miene beinahe mitleidig. Als wäre er der vernünftigste Mensch auf der ganzen Welt, sagt er: »Es liegt allein an dir, Richard. Wenn du mir das Geld gibst, werde ich gehen. Ich werde einfach verschwinden. Und dann kannst du wieder ein ganz normales Leben führen. Ist es nicht das, was du willst?«

In meinem Kopf summt es, und ich muss die Augen schließen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Ich bringe dich um, wenn du meiner Familie zu nahe kommst …«, sage ich.

Die Drohung berührt ihn nicht im Geringsten. Er sagt einfach: »Es wäre erheblich einfacher, mir zu helfen, die Stadt zu verlassen.«

Als ich die Augen wieder öffne, sind sie nass. Mein Mund ist trocken. In meinen Ohren klingelt es. Es ist, als hätte er mir eine Ohrfeige gegeben.

Auf seinem Gesicht befinden sich dunkelrote Flecken, und seine schmächtige Brust hebt und senkt sich unter seinem Shirt, aber seine Augen sind so ausdruckslos wie die eines Amokschützen in einer Schule.

Er ist nicht einfach nur ein Junge. Er kann das wirklich tun. Er weiß, was er sagen muss, und er weiß auch, zu wem er es sagen muss.

»Alles klar, der Herr verfluche dich«, sage ich und missbrauche den Namen des Herrn zum ersten Mal seit Jahren. »Ich besorge dir dein Geld.«

2

Brian Harten

Die verfickte Autoalarmanlage weckt mich. Ich hab das Ding schon immer gehasst. Roxie hat sie mal als Geburtstagsgeschenk einbauen lassen. »Wer sollte in Stock schon mein Auto klauen?«, hab ich sie gefragt. Sie hat geantwortet, ich wär ein undankbares Arschloch.

Schön und gut. Jetzt ist Roxie weg, aber die Alarmanlage hab ich immer noch.

Was heute Morgen aber ganz in Ordnung ist, denke ich. Die Alarmanlage schmettert vor sich hin, während ich meinen Arsch aus dem Bett wuchte – nackt bis auf meine Boxershorts – und die Jalousie hochziehe.

Auf dem Parkplatz des Wohnblocks verladen zwei Typen gerade meine Karre auf einen großen weißen Abschleppwagen. Irgendwie schaltet einer von denen die Alarmanlage meines Autos aus. Ich weiß nicht genau, wie er das anstellt, aber das Gekreische hört einfach auf.

Ich renne zur Tür und reiße sie auf. »Hey!«, brülle ich den Kerl an, der die Hebevorrichtung des Lasters bedient.

Er ist so gewaltig wie der Abschleppwagen. Hat einen großen kahlen Schädel so weiß wie die Sonne. Er wirft mir einen irgendwie schrägen Seitenblick zu, macht sich aber weiter an seinen Hebeln zu schaffen.

Der andere Typ kommt um den Truck herum. Erinnert irgendwie an eine Ratte mit seinem winzigen Mund und den vergammelten Frontzähnen, die wie kleine Beilköpfe aussehen.

Er sagt: »Sichergestellt, Mann.«

»Leck mich. Lasst meine Karre wieder runter.«

Er hält ein Blatt Papier hoch. »Sind Sie Brian Harten?«

»Ja.«

»Ist das Ihr Fahrzeug?«

»Ja.«

»Wurde sichergestellt, Mann.«

Ich nehme das Blatt, wische mir damit den Hintern ab und werfe es auf den Boden.

»Was halten Sie davon?«, sage ich.

»Hey, Mann, ich hab noch nicht gefrühstückt«, sagt die Ratte.

Der große Kerl sagt: »Hab dir doch bei McDonald’s gesagt, du sollst auch was nehmen.«

Die Ratte wendet sich ihm zu. »Und ich hab dir gesagt, ich bin weg von den Tieren. Endgültig.«

»Hättest ja ein Brötchen mit Ei und Käse nehmen können.«

»Tiere und tierische Produkte, Mann. Ich bin weg davon.«

»In dieser Stadt kannst du nicht Veganer sein«, meint der große Kerl.

»Scheiße auch, und ob ich kann.«

»Was willst du denn machen? Willst du dich von Nüssen und Beeren und so Scheiße ernähren?«

»Lasst meine verkackte Karre wieder runter!«, brülle ich. Ich mache einen Schritt auf den kleinen Kerl zu.

»Mo-ment, Alter-in-Boxershorts«, sagt er, »mal schnell einen Schritt zurück. Wenn du wen anbrüllen willst, dann häng dich ans Telefon und brüll deine Gläubiger an. Wir können dir nicht helfen.« Er wendet sich dem großen Kerl zu. »Und du, Alter – du weißt ja nicht mal, wovon du laberst. Hast du das Buch gelesen, das ich dir gegeben hab?«

»Ich lese kein verschissenes Buch, Mann. Ich hab keine Bücher gelesen, als die uns gezwungen haben, Bücher zu lesen. Und wenn ich ein Buch lesen würde, dann ganz bestimmt keins über verfickte Veganer und so Scheiße.«

»Über Tiere, Mann.«

»Scheiß auf die Tiere, Mann.«

»Ich kann euch Jungs Geld geben«, sage ich. »Jeder kriegt einen Zwanni. Sagt denen einfach, ihr hättet mich nicht gefunden.«

»Nicht drin, Alter.«

»Dreißig Mäuse für jeden.«

»Nee. Sorry. Du solltest anrufen, wen immer du anrufen musst. Wir müssen die Karre mitnehmen.«

Ich ramme einen Finger in die magere Schulter der Ratte. »Du hörst nicht zu, Arschloch. Ich brauche die Karre.«

Er dreht sich zu mir um und schiebt sein kleines Gesicht dicht vor meine Nase, wobei seine hässlichen Zähne unter seiner Oberlippe hervorragen. »Fass mich nicht noch mal an. Eine zweite Warnung gibt’s nicht.«

Ich trete einen Schritt zurück und hole aus. Weiß selbst nicht, warum. Gottverdammt blöd. Ich bin hier draußen, nur eine Boxershorts zwischen meinem Schwanz und der ganzen Welt, und ich hole zu einem Schlag gegen ihn aus.

Ich erwische ihn im Gesicht, aber es tut meiner Hand mehr weh, als es ihm wehtut, und dann verwandelt er sich aus dem Stand in Jason Bourne. Erwischt mich dreimal, bevor ich blinzeln kann, dann fegt er mir die Beine unter dem Hintern weg und bringt mich zu Boden. Gibt mir noch einen Schlag voll ins Gesicht, damit ich auch ja nichts falsch verstehe.

Ich heb schützend die Arme. Er zieht sich zurück und nennt mich Scheißkerl.

Der große Typ lacht sich einen Ast.

Sie steigen in den Truck. Der kleine Typ reibt sich die Knöchel und verflucht mich, und der große Kerl sagt: »Kung To-Fu, das ist mein Mann!«

Sie fahren los, und ich sehe meinem Auto hinterher, das jetzt die Straße hinunter verschwindet.

Ich stehe auf. Hebe eine Hand an meine Nase. Mein Gesicht fühlt sich an, als würd’s sich aufblähen wie ein Luftballon. Blut tropft auf meinen behaarten weißen Bauch. Da, wo ich auf den Straßenbelag geknallt bin, hab ich mir das Bein aufgeschürft.

»Scheiße.«

Ich drehe mich um und humple zurück ins Haus, und auch wirklich jeder meiner Nachbarn linst durch die Jalousien. Ich zeige ihnen allen den Finger und gehe zu meiner Tür.

Abgeschlossen.

Ich verfluche die Tür, als hätte sie meine Frau gevögelt.

Gott-ver-damm-te Schei-ße.

Ich humple auf die Rückseite des Hauses. Meine Terrassentür ist zu, also klettere ich auf die Klimaanlage und ziehe mich rüber, wobei ich mir das Bein aufschramme.

Bitte. Jesus. Mach, dass die Glastür nicht …

Sie ist zu.

Schwanzlutscher. Scheiß-Schwanz-Lutscher.

Ich öffne das Terrassentörchen, gehe zur Wohnung der Eriksons hinüber und klopfe an.

Er kommt an die Tür, und ich rieche hinter ihm Gras und gebratenen Speck. Er sieht aus, als wollte er irgendwohin, aber er verlässt die Wohnung nie, also vermute ich, er ist heute Morgen einfach nur früh auf den Beinen.

»Hab gesehen, was passiert ist«, sagt er.

»Ja, hör zu …«

»Haben dir ordentlich in den Arsch getreten.«

»Ja.«

»Der alte Typ war klein, aber er hatte ein paar scharfe Moves drauf.«

»Ich hab mich aus meiner Wohnung ausgesperrt.«

Er mustert mich von oben bis unten und nickt. Er hat die Wohnungsschlüssel an seinem Gürtel. »Dann mal los«, sagt er.

Während ich ihm zu meiner Tür folge, sagt er: »Die haben deine Karre sichergestellt, hä?«

»Sieht so aus.«

»Heißt das, du hast auch Probleme mit der Miete?«

»Nein.«

Er wirft mir einen Blick über die Schulter zu.

»Hey, Mann«, sage ich, »du kriegst dein Geld, wenn die Miete fällig ist. Bis dahin hast du kein Recht, mich deswegen zu nerven.«

Wir erreichen meine Tür, und er schließt auf. »Haustürservice«, sagt er.

»Ja, danke.«

Sein Blick fällt auf das auf meinem Bauch verschmierte Blut. »Der kleine Bursche hat dir ordentlich den Arsch versohlt.«

Ich gehe rein und springe unter die Dusche. Sie haben meine Scheißkarre mitgenommen. Ich halte meinen Kopf unter den Wasserstrahl.

Und was mach ich jetzt?

Ray. Ich muss zu Ray. Er kann mir die Kohle leihen.

Nachdem ich mein Gesicht untersucht habe, um sicherzugehen, dass meine Nase nicht gebrochen ist, ziehe ich mich an und stürme aus der Wohnung.

Als ich den zentralen Platz überquere, am Gerichtsgebäude und Pickett’s vorbei, tut mir die Nase noch weh. Ich berühre sie immer wieder, habe Angst, dass sie wieder zu bluten beginnen könnte. Aber alles bestens. Sie tut nur weh.

Stock.

Ich hasse diese Stadt.

Nein, stimmt nicht. Ich hasse sie nicht. Sie gefällt mir schon ganz gut. Ich wünschte nur, die Arschlöcher, die hier das Sagen haben, würden mich mal in Ruhe lassen.

Ich erreiche den Bürgersteig, der die School Hill Road hinaufführt, und beginne den Aufstieg. Scheiße, ist das steil. Das letzte Mal bin ich als Kind hier lang-gelatscht. Bin immer runter zu Pickett’s, um im Foyer Pac-Man zu spielen. Einmal haben sie mich erwischt, als ich da eine Coke geklaut hab. Ausgesprochen bescheuert, so was zu tun. Die Dame hat mich aber laufen lassen. Sie war ziemlich hübsch.

Ich komme durch ein kleines Wohnviertel. Nette Häuschen mit Schildern in den Vorgärten, auf denen steht, TRUMP: MAKE AMERICA GREAT AGAIN oder TED CRUZ 2016. Schilder für Hillary oder Bernie seh ich nirgends – zumindest nicht in dieser Gegend –, aber dafür steht so ziemlich in jedem Vorgarten ein Schild mit der Aufschrift: KONTRA – VAN BUREN COUNTY MUSS TROCKEN BLEIBEN.

Arschlöcher. Was ist in Amerika nur aus der Freiheit geworden, Mann? Diesen Leuten ist das Saufen doch scheißegal. Echt. Die Hälfte der Leute in dieser Stadt haben genau jetzt Bier in ihrem Kühlschrank stehen. Diese »Das County muss trocken bleiben«-Arschgeigen wollen doch nur anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben. In Wahrheit interessiert es sie doch einen Scheiß, wem sie schaden. Ich habe sechs Monate gebraucht, nur um das Einverständnis der Countyverwaltung zu bekommen, die Sache mit einer Abstimmung klären zu lassen.

Die verkackten hiesigen Prediger haben mich auf Schritt und Tritt bekämpft. Weatherford, dieser Blödmann von der First Baptist, das ist der Anführer. Es ist so erbärmlich. Absolut erbärmlich. Du willst mir weismachen, dass dein ganzer verschissener Lebenszweck darin besteht, dafür zu sorgen, dass andere Leute sich in der Stadt keinen Drink kaufen können? Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, oder? Das hab ich in der letzten Stadtratssitzung so vorgebracht. Weatherford sagte, der Wein wäre in Wirklichkeit einfach nur unvergorener Traubenmost gewesen. Woher zum Kuckuck will er das denn jetzt wissen? Was weiß denn schon Richard Weatherford, JCs Wein kann doch absolut ein verdammter Pinot Noir gewesen sein.

Oben auf der Kuppe angelangt, biege ich in Rays Straße ein. Er hat ein kleines Haus, einen Vorgarten, einen Baum. Ich könnte auch in so was leben, wenn der Laden erst mal eröffnet hat und läuft. Fürs Erste nichts Hochtrabendes. Denn genau so vergurken es die meisten. So wie die ganzen Rockstars und Rapper und was weiß ich. Die kriegen Geld in die Finger und dann verballern sie alles wie die letzten Idioten. Das passiert mir nicht. Für den Anfang besorge ich mir einfach nur ein kleines Häuschen mit Garten.

Ich klopfe an seine Tür.

Es dauert einen Moment, aber dann macht Ray auf und scheint überrascht. »Hey, Mann …«

»Die haben meine Karre abgeholt, Alter.«

»Was?«

»Heute Morgen sind Typen vorbeigekommen und haben sie abgeschleppt.«

»Scheiße.«

Er kommt nach draußen, was schon irgendwie komisch ist. Normalerweise gehen wir einfach rein. Kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal in seinem Garten rumgelaufen sind, aber genau das macht er jetzt. Die Hände in den Gesäßtaschen seiner Jeans, die Haare unter ein Bandana geschoben, schaut er sich auf seinem Grundstück um, als würde er es jetzt zum ersten Mal sehen.

»Meinst du, du könntest mir die Kohle leihen, damit ich sie auslösen kann?«, frage ich. »Ich brauch einen fahrbaren Untersatz, um rumzufahren und den Scheiß zu erledigen, den wir vor der Abstimmung noch erledigen müssen. Ich zahl’s dir zurück, sobald der Kredit freigegeben wird.«

Er holt tief Luft. »Ja, hör zu, Brian, ich hab nachgedacht. Lacy und ich haben geredet. Ich denke, vielleicht … vielleicht wird doch nichts aus dem Laden.«

Ich starre ihn einfach nur einen langen Moment an, bevor mir einfällt zu sagen: »Was redest du da?«

Er hebt die Hand und zeigt irgendwie auf alles gleichzeitig. »Alter, diese Stadt ist noch nicht bereit für einen Spirituosenmarkt. Wir haben gestern Abend geredet, und Lacy hat das entscheidende Argument gebracht, sie hat gesagt: ›Weißt du, in zehn Jahren vielleicht, vielleicht auch schon in fünf, dann wird die Stadt bereit sein, Aber nicht jetzt.‹ Ich glaube, das stimmt. Denk doch nur mal daran, wie alle durchgedreht sind wegen dieser Sache. Ich meine, die haben schon all diese ›KONTRA‹-Schilder gemacht, und das nur, um die Sonderabstimmung zu verhindern. Und jetzt reden sie, als müssten wir bis zur allgemeinen Wahl im November warten, um es zur Abstimmung zu bringen. November, Mann. Die können das noch bis in alle Ewigkeit rausschieben. Wir haben einfach zu schnell gemacht. Hätten es langsamer angehen lassen sollen.«

Ich gehe auf ihn zu. »Alter, was machst du?«

»Was? Nichts. Ich sag nur …«

»Ray, mach das nicht, Mann. Mein ganzes Geld steckt in diesem Laden. Scheiße, das ganze Geld, das ich nicht habe, steckt in diesem Laden. Die haben meine Karre abgeschleppt, Mann. Ich hab nichts. Verstehst du, was ich sage? Wenn wir diesen Laden nicht aufmachen, hab ich nichts mehr.«

Er kann mir nicht mal in die Augen sehen. Starrt auf den Boden wie eine Pussy. »Tut mir leid, Brian. Es tut mir unglaublich leid. Wenn sich diese Sache entwickelt hätte, wie wir’s uns vorgestellt haben, wären wir jetzt schon drin. Und ich war begeistert von der Idee, einen eigenen Laden zu besitzen. Das weißt du.«

»Du warst begeistert? Alter, red nicht so, als wär’s schon gegessen.«

Er holt tief Luft. »Das ist jetzt echt das Schwerste, was ich je getan hab, Brian, aber ich werd aussteigen müssen.«

»Hör ich da vielleicht Lacy sprechen? Hol sie zu uns raus.« Ich setze mich Richtung Haus in Bewegung. »Lass mich mit ihr reden.«

»Sie ist nicht hier, Mann.«

»Wo ist sie?«

»Auf der Arbeit.«

»Lass uns reingehen und über alles reden.«

»Ich kann nicht. Die Kids schlafen.«

Ich zeige mit meinem Daumen auf mein Herz. »Ich hab auch Kids, Ray. Ich hab auch Kinder. Was ist mit meinen Kindern?«

Er senkt den Kopf, als versuche er, den Sturm über sich wegziehen zu lassen, als wäre ich sein trunksüchtiger Vater oder was weiß ich. Ich merke, dass er nicht reden will. Er hat nichts mehr hinzuzufügen, hat nichts mehr zu sagen. Er will jetzt nur noch, dass ich gehe, damit er wieder rein kann.

»Ray …«

»Tut mir leid, Brian. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, wie viel es dir bedeutet.«

»Und was hast du jetzt vor? Gehst du weiter in der Zementfabrik arbeiten?«

»Ja.«

»Du hasst es doch.«

»Nein, tue ich nicht«, sagt er. »Klar, mir hat die Idee gefallen, zusammen mit dir einen Laden aufzumachen. Aber ich hasse meinen Job nicht. Ich werde am Montag wie immer arbeiten gehen, und alles ist gut.«

»Ja, schön, für mich nicht. Ich hab zu Tommy gesagt, er kann mich mal am Arsch lecken, also hab ich keinen Job mehr.«

Er schüttelt den Kopf. »Mein Gott. Tut mir leid, Mann.«

»Ich dachte, ich hätte einen Partner, auf den ich mich verlassen kann. Deshalb hab ich gekündigt.«

»Nein.« Sein Gesicht läuft rot an, und er richtet einen Finger auf mich. »Du hast das gemacht. Nicht ich. Häng mir das nicht an die Backe. Ich hab zu meinem Chef nicht gesagt, er kann mich mal am Arsch lecken. Wenn du es dir bei Tommy Weller versaut hast, ist das allein dein Problem.«

»Du bist ein verkackter Waschlappen, Mann. Du stehst voll unter dem Pantoffel … bist ein Schlappschwanz, der keine Ahnung hat, was es heißt, ein Mann zu sein.«

»Was heißt es denn, Brian? Sag’s mir.«

»Es geht darum, seine Träume umzusetzen. Es geht darum, an sich zu glauben.«

»Du nennst mich einen Schlappschwanz? Du hörst dich an wie Céline Dion.«

Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. »Vergiss es, Mann. Nur mach das bitte einfach nicht. Warte doch wenigstens bis nach der Abstimmung.«

»Wenn wir jetzt aussteigen, den Schaden für uns begrenzen, dann können wir aus der Sache immer noch rauskommen, ohne Haus und Hof zu verlieren.«

»Für mich gilt das nicht«, sage ich. »Ich muss diesen Laden aufmachen, Ray. Ich bin hierher zurückgezogen. Ich bin derjenige, der das Geld vorgestreckt hat, damit uns O’Keefe die Immobilie reserviert.«

»Hey, Mann, ich hab meinen Teil dazu getan.«

»Ich weiß. Ich weiß. Ich sag ja nur. Ich kann das nicht einfach so wegstecken. Du hast einen Job – zwei Jobs, der von Lacy mitgerechnet. Ich hab gekündigt. Ich kann das nicht wegstecken, Mann. Ich verliere alles. Ich muss Bankrott anmelden.«

Er lässt den Kopf hängen, als wäre er eine Million Pfund schwer. Er sagt, »Es tut mir leid, Brian. Ehrlich.« Und das Ding ist, ich weiß, dass es ihm leidtut. Er sieht aus, als könnte er jeden Moment losheulen. Aber er tut’s nicht. Stattdessen holt er so tief Luft, wie ich noch nie jemanden Luft holen gesehen habe, und er sagt, »Ich weiß, dass du von mir enttäuscht bist. Wir haben bei dieser Sache einfach zu schnell gemacht. So einfach ist das. Anfängerfehler. Wir hätten uns darauf konzentrieren sollen, zuerst die Abstimmung durchzubekommen. Das ist mindestens so sehr meine Schuld wie deine. Ich hab auch wirklich gedacht, wir hätten die Sache im Kasten, aber das hatten wir nicht. Wir waren schon am Arsch, als die Verwaltung das erste Mal ablehnte, darüber abstimmen zu lassen. In dem Moment haben wir angefangen, Geld zu verlieren. Und das müssen wir ganz klar sehen. Wenn wir jetzt aussteigen, verlieren wir nur das, was wir O’Keefe bereits gezahlt haben. Das ist ein herber Verlust, aber immer noch besser, als noch mehr Geld und Zeit in etwas zu pumpen, das so nie aufmachen wird. Nicht in dieser Stadt. Nicht jetzt. Und genau das steht unterm Strich. Es wird einfach nicht laufen, Mann. Es tut mir leid, aber es wird einfach nicht laufen.«

Ich möchte ihm etwas antworten. Ihn noch mal Schlappschwanz nennen, ihn weiter anpissen, ihn anflehen, aber ich hab mein Pulver bereits verschossen. Ist nichts mehr da. Er geht zur Haustür, öffnet sie und geht hinein. Er blickt sich nicht mehr nach mir um.

3

Sarabeth Simmons

Nicki Minaj fetzt mich aus dem Schlaf. »No Frauds«, viel zu früh, viel zu laut.

Ich greife nach meinem Telefon. Scheiße. Pickett’s.

»Bin auf dem Weg«, sage ich.

»Du bist zu spät«, sagt diese verfluchte Schlampe zu mir.

»Ja, ich weiß«, antworte ich und schwinge meine Füße auf den Boden. »Bin auf dem Weg. Hatte Ärger mit der Karre.«

»Du bist zu spät«, wiederholt sie. Mehr hat sie nicht zu sagen.

Ich lege auf.

Ich sitze noch einen Moment auf dem Bett, den Kopf in meinen Händen. Ich habe einen stechenden Schmerz hinter dem rechten Auge, und alles, was sich in meinem Schädel befindet, scheint gerade rauskommen zu wollen. In meinem Magen das gleiche Gefühl, aber ich werde nicht kotzen. Ich bin kein Kotzer.

Ich stehe auf und gehe zur Schlafzimmertür. Ich lausche einen Moment, will wissen, ob Tommy noch da ist. Er geht heute arbeiten, denke ich. Ich höre nichts, also öffne ich die Tür und strecke den Kopf raus. Nichts.

Ich flitze ins Bad und schließe die Tür ab. Ich bin irgendwie geschockt, als ich mich im Spiegel sehe.

Vielleicht liegt’s ja nur daran, dass ich einen Kater hab, aber ich kann kaum glauben, dass das da mein Gesicht ist, mein Körper. Gary sagt, ich wär schön, aber Gary ist ja auch ein Schatz. Mein Kopf ist irgendwie kantig, das Kinn allerdings spitz. Meine Augen sind zu groß und mein Mund ist zu klein. Mein Bauch ist größer als meine Titten, und mein Arsch ist praktisch nicht vorhanden.

Würg!

Ich pinkle, und wie ich da so sitze, vergrabe ich das Gesicht in meinen Händen. Mein seltsam geformter Kopf hasst mich an diesem Morgen.

Ich muss aufhören zu trinken. Ich bin gerade neunzehn geworden, und seit ich fünfzehn bin, saufe ich, als wär ich in einem Scheißcountrysong. Es ist bescheuert.

Ich mach mich frisch. Zum Duschen hab ich keine Zeit mehr, aber ich putze mir die Zähne und benutze ein Deo. Dann ziehe ich meine sauberste Jeans an, krame ein Shirt aus dem Schrank, schnappe mir meine Arbeitsweste und gehe zur Tür raus.

Ich bin schon den ganzen Flur runter, bevor ich begreife, dass Tommy und Momma in der Küche sind.

Er trägt nur Boxershorts und Socken, und sein Bauch ist weißer als ein roher Truthahn. Momma sagt, er trägt auch im Bett Socken, was für mich so ziemlich das Übelste ist, was ich je gehört habe. Er sitzt am Tisch und poliert mit einem Wildlederlappen seine alten Baseballpokale aus der Highschool, während Momma ihm Frühstück macht. Sie trägt sein Shirt und einen rosa Slip. Genau, was ich morgens als Erstes sehen will.

»Hey, sieh nur, wen wir hier in aller Herrgottsfrühe haben«, sagt Tommy. Er stellt den Pokal beiseite. Die Haare stehen ihm in alle Richtungen vom Kopf, und er sitzt da in Unterwäsche und schmutzigen Socken, hat aber eine Miene aufgesetzt, als würde er gleich ein Vorstellungsgespräch führen.

»Bin spät dran«, sage ich. »Muss zur Arbeit.«

Ich setze mich an den Küchentisch und fange an, Socken und Schuhe anzuziehen.

»Wann musst du noch mal da sein?«, fragt er.

Ich zucke mit den Achseln.

»Das«, er äfft mein Achselzucken nach, »ist keine Uhrzeit.«

Momma macht Arme Ritter. Sie dreht sich nicht um, schlägt einfach weiter Eier.

»Also«, hakt Tommy nach, »um wie viel Uhr musst du auf der Arbeit sein?«

Ich binde meinen Schuh zu. »Ich muss dir nicht sagen, wann. Ich werde angeschnauzt, wenn ich ankomme. Von dir muss ich mich nicht auch noch anschnauzen lassen.«

»Ich schätze, du brauchst jemanden, der dich anschnauzt«, sagt er. »Ich denke mal, eine Stunde zu spät sollst du nicht auf der Arbeit antanzen.«

Ich ziehe den anderen Schuh an.

»Was wäre, wenn jeder eine Stunde zu spät kommt?«, hakt er nach.

Ich höre mit dem auf, was ich gerade mache, und starre ihn an. »Ich wünschte, es wär so. Dann würden die Leute mich nicht dauernd zusammenscheißen.« Ich widme mich wieder meinen Schuhen. »Außerdem geht’s dich gar nichts an, was ich tue oder wann ich es tue.«

Er dreht sich zu Mommas Rücken. »Ich weiß wirklich nicht, was du dir dabei gedacht hast, eine Tochter wie die hier großzuziehen. Kein Mensch braucht so was am frühen Morgen.«

Momma legt eine Brotscheibe in die Pfanne und schiebt sie mit der Gabel hin und her.

Tommy sieht mich wieder an. »Du könntest von mir das eine oder andere lernen, Mädchen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass ich der erfolgreichste Arsch bin, den du kennst?«

»Das ist eine echt deprimierende Vorstellung.« Ich binde den anderen Schuh zu.

»Ich habe vier Unternehmen«, sagt er.

»Schon mal gehört.«

»Solange ich hier die Miete zahle …«

»Mich hast du nicht gemietet«, sage ich.

»Solange ich hier die Miete zahle …«