Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

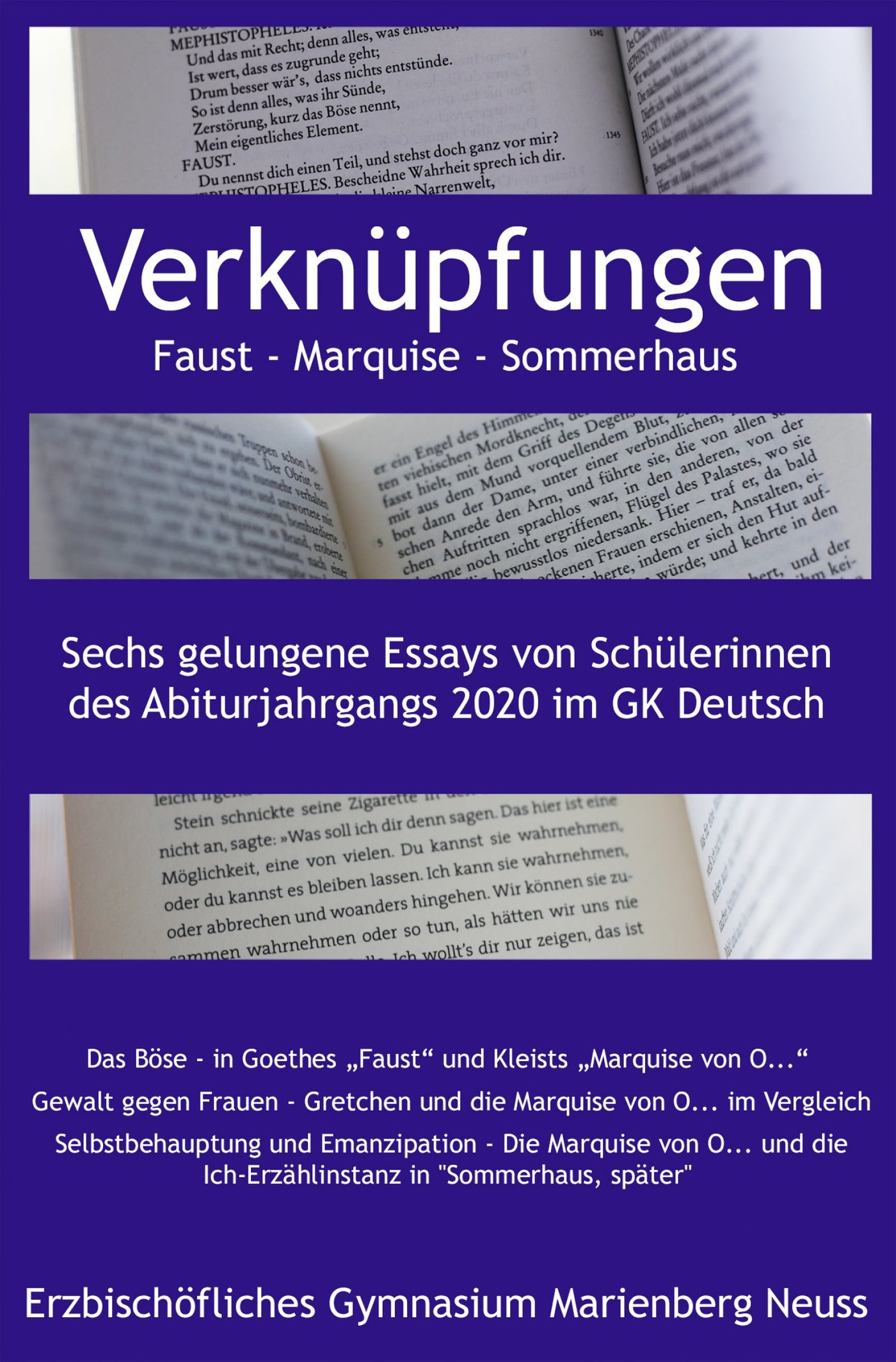

Sechs gelungene Essays von Schülerinnen des Abiturjahrgangs 2020 des Erzbischöflichen Gymnasiums Marienberg, in denen Themen des Zentralabiturs Deutsch in NRW miteinander verknüpft werden. Themen: Das Böse – in Goethes "Faust" und Kleists "Marquise von O…" Gewalt gegen Frauen - Gretchen und die Marquise von O… im Vergleich Selbstbehauptung und Emanzipation? Die Marquise von O… und die Ich-Erzählinstanz in "Sommerhaus, später" Die Essays entstanden in der Zeit, als die Schulen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen blieben und die Schülerinnen und Lehrer zu Hause arbeiten mussten. Die Stärken und Ideen zur weiteren Vertiefung finden sich in einem Kommentar des Lehrers und Herausgebers im Anschluss an jeden Essay. Im Anhang werden Tipps zum Schreiben eines Essays zusammengefasst. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Clara Fey Stiftung e.V. zugute, die Bildungseinrichtungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Bogota (Kolumbien) fördert, die vom Orden der Schwestern vom armen Kinde Jesu geführt werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 63

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Verknüpfungen: Faust - Marquise - Sommerhaus

Titel SeiteVorwortTitelTitel - 1Titel - 2Titel - 3Titel - 4Titel - 5Danke!Tipps zum Schreiben eines EssaysClara Fey Hilfe e.V.ImpressumVerknüpfungen

Faust - Marquise - Sommerhaus

Mit Essays von:

Franziska Ahlfs

Anna Felis

Franka Jung

Tabea Jungclaus

Anna Östreich

Lea Sohn

Herausgegeben und kommentiert von:

Stefan Wiesbrock

Vorwort

Abi 2020 - was für eine schöne runde Zahl, das sieht richtig gut aus auf Sweatshirts und Aufklebern. Abi 2020 - ließe sich prima laut skandieren in der Mottowoche und am letzten Schultag. Die Vorstellung der angehenden Abiturientinnen, wie sich alle noch einmal in den Armen liegen, gemeinsam üben, gemeinsam zittern, gemeinsam feiern, war bestimmt voll freudiger Erwartung – bis deutlich wurde, dass in diesem Jahr alles anders sein wird.

Die letzten drei Wochen blieben die Schulen geschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus‘ zu verlangsamen. Für alle Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen, in unserem Fall der Abiturjahrgang Q2, ist diese Situation mit einer besonderen Verunsicherung und auch mit Enttäuschungen verbunden. Aber solange niemand von uns ernsthaft erkrankt oder Angehörige verliert, wozu die Distanz ja die wichtigste Vorsorge bietet, sind wir gut dran. Hier gefällt mir Eckart von Hirschhausens Aussage im Kölner Stadtanzeiger „Viele der älteren und auch der geflüchteten Menschen bei uns haben echten Krieg erlebt. Meine Eltern und Großeltern mussten als Kinder fliehen und alles zurücklassen. Was von unserer Generation erwartet wird: dass wir auf dem Sofa bleiben. Ich finde das zumutbar.“

Für die Schülerinnen war aber nicht nur Sofa angesagt, sondern auch am Schreibtisch und Bildschirm wurde ihnen einiges abverlangt. Hier wurde improvisiert, das Maß des Sinnvollen und Möglichen sicherlich manchmal über- und manchmal unterschritten. Aus meiner Sicht als Lehrer habe ich hohe Anerkennung und Respekt davor, wie viel Selbstständigkeit, Disziplin und Zuverlässigkeit Schülerinnen von Klasse 5 bis zur Q2 in diesen drei Wochen gezeigt haben. Ich habe so viele tadellose, gewissenhaft und konzentriert bearbeitete Aufgaben in den vergangenen drei Wochen erhalten und, so gut es ging, Rückmeldungen gegeben. Die individuelle Förderung ist mit Aufwand verbunden, aber einigermaßen zu leisten. Zu kurz kam nach meinem Geschmack jedoch die Gelegenheit, vorbildliche Leistungen zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen, damit andere von gelungenen Mustern lernen können.

Die in diesem Buch zusammengestellten sechs Essays sind Beispiele aus meinem Deutsch Grundkurs der Q2, die in der Zeit des Shutdowns in dieser Aufgabe noch einmal wichtige Abiturthemen unter verschiedenen Fragestellungen verknüpfen sollten. Die Form des Essays und die freie Wahl der Themen gab den Schülerinnen hierbei die Möglichkeit, ihre eigene Persönlichkeit und ihre Interessen einzubringen. Hierzu möchte ich in einem gewissen Rahmen auch in Abiturprüfungen ermutigen. Literatur hat mit dem Leben zu tun, mit den Möglichkeiten und Perspektiven des Lebens, zu denen auch wir uns in Beziehung setzen, indem wir Urteile fällen, Fragen stellen, Idealen nacheifern, Brüche und Offenheit aushalten …

Vielleicht bieten diese Schülertexte auch den Anstoß dazu, sich selbst einmal Zeit zu nehmen, einen Essay zu schreiben. Die Wochen des Shutdowns sind für viele auch ein Anlass, darüber nachzudenken, was wichtig ist und zählt, wofür ich meine Zeit und meine Kontakte nutzen will. Schreiben kann hierbei eine gute Form der Selbstvergewisserung und Entwicklung von Gedanken sein. Neben den Texten der Schülerinnen sollen meine kurzen Kommentare und die Tipps einer Schülerin zum Schreiben von Essays hierbei Hilfestellung bieten. Und wenn andere den Essay anschließend lesen, kann die eigene Konzentration in eine sehr wertige Kommunikation münden. Vielleicht ist dies eine positive Idee für die aktuelle Zeit der sozialen Distanzierung und darüber hinaus.

Das Positive in der Krise sehen, das fällt zu Recht schwer, wenn man Bilder von Schwerkranken z.B. in den Krankenhäusern Italiens oder den Abtransport von Leichen mit Militärlastern in den Nachrichten gesehen hat. Auch in unserem reichen und hochentwickelten Land sind aktuell viele Menschen existentiell bedroht. Wir sollten aber das Beste aus der Situation machen, für uns selbst und auch für andere, soweit es uns möglich ist.

Deshalb soll diese sehr spontan realisierte und gewiss nicht perfekte Veröffentlichung nicht nur den Leserinnen und Lesern zugutekommen. Der gesamte Erlös, der durch den Verkauf dieses Buches zustande kommt, wird für Kinder und Jugendliche in den Schulen und Einrichtungen der Schwestern vom armen Kinde Jesu in Kolumbien gespendet. Näheres hierzu findet sich im Anhang.

Stefan Wiesbrock

Im Home-Office in Köln am 6.4.2020

Lea Sohn: Das Böse – in Goethes „Faust“ und Kleists „Marquise von O…“

Wer ist gut und wer ist böse – eine Frage, die in Goethes Faust und Heinrich von Kleists Marquise von O… nicht so leicht zu beantworten ist wie in einem Kindermärchen. Während Schneewittchen über ihre böse Stiefmutter triumphiert, heiratet die Marquise am Ende ihren Vergewaltiger, das ehemals unschuldige, fromme Gretchen stirbt. Doch auch so einfach ist es nicht: Wir befinden uns nicht in zwei literarischen Welten, in denen das Böse eben gewinnt, sondern in Welten, in denen die Figuren nicht schwarz-weiß, in Gut und Böse eingeteilt werden können. Selbst Taten, die nach heutiger Sicht eindeutig in „richtig“ oder „falsch“ einzuordnen sind, erscheinen durch ihre Hintergrundgeschichte in einem anderen Licht. Die Schuldfrage ist nicht immer eindeutig zu beantworten. Das Böse scheint – mehr oder weniger ausgeprägt – in jedem Menschen zu stecken. Wieso also keine Umwertung vornehmen und sich fragen: Ist das Böse wirklich ein Gegenkonzept zu Menschlichkeit beziehungsweise Humanität oder ist es nicht vielmehr das, was Menschlichkeit ausmacht?

Um diese Frage beantworten zu können, muss erst Klarheit darüber herrschen, was das Böse überhaupt ist. „Böse“ ist, was gegen Moralvorstellungen verstößt, in erster Linie Zerstörung. Doch wann ist eine Handlung böse? Kommt es auf ihre Folgen an? Auf die moralische Zulässigkeit ihres Ziels? Die Verletzung bestimmter Regeln? Oder zählt lediglich die Absicht, ist also das Böse der Wille zum Bösen? Am eigentlichen Sachverhalt verändert sich nichts, eine unbewusste Handlung schafft dieselben Fakten wie eine intendierte, und dennoch verändern wir in einem solchen Fall unsere Wertung. Haben Sie schon einmal gelogen? Und sich dabei eine Notlüge eher verziehen als eine bewusst eingesetzte Lüge, um jemandem zu schaden? Wer so denkt – und das tun wohl die meisten von uns – wird auch eine nicht intendierte böse Tat anders werten als eine bewusst begangene. So scheint Gretchen bis zum Ende unschuldig und gut, obwohl sie den Tod ihrer Mutter und ihres Kindes (mit)verursacht hat. Wir betrachten sie nicht als Schuldige, sondern als Figur mit richtigen Moralvorstellungen, welche durch starke äußere, nicht selbstverschuldete Zwänge und Einflüsse dagegen verstößt. Hat sie nicht gespürt, dass mit Mephisto etwas nicht stimmt? Haben nicht Faust, die Gesellschaft sie dazu getrieben? Wenn man das Böse oder Boshaftigkeit als Willen zum Bösen definiert, ist Gretchen nicht böse. Trotzdem war sie es, die ihr Kind umgebracht hat. Das ist Fakt. Diese Definition, das Böse als schlechte Tat in Verknüpfung mit einem Bewusstseins-Akt, wozu auch zählt, aktiv die Augen zu verschließen, sich verführen zu lassen und schlimme Folgen in Kauf zu nehmen, wird im Folgenden erst einmal beibehalten.

In seiner Wette mit Mephisto wählt „der Herr“ Faust als Repräsentanten der Menschheit aus. „Der Herr“ ist in Goethes Faust eigenartig, beinahe karikiert gezeichnet mit seiner Ruhe, die beinahe gleichgültig und willkürlich wirkt. Über Gott und den Menschen heißt es in der Bibel, Letzterer sei als Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist in der christlichen Vorstellung jedoch vollkommen und frei von Sünde, der Mensch ist es nicht. Wenn also die Sünde das ist, was den größten Unterschied zwischen den Menschen und Gott darstellt, ist dann das Böse das, was den Menschen unverkennbar macht, kurz die Menschlichkeit? Faust steht exemplarisch für den Menschen mit seinem Streben nach Höherem und seiner inneren Gespaltenheit, seiner scheinbar unerfüllbaren Sehnsucht. Unzweifelhaft ist auch er „böse“: Am Wegrand seiner Lebensreise liegen Leichen. Ob dies nun von ihm oder von Mephisto verschuldet wurde: Auf der Suche nach seinem eigenen Glück, nach Erfüllung verhält er sich skrupellos, teils trieb- (oder trank-?) gesteuert. Mephistopheles übt, wie alles Übernatürliche, von Anfang an eine Faszination auf ihn aus. Faust möchte einen Pakt mit ihm schließen und zeigt keinerlei Zurückhaltung anhand der Tatsache, dass er es mit dem personifizierten Bösen zu tun hat -„So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element“ (V. 1342-44).