Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Lucía Quintana es brutalmente asesinada a plena luz del día. A partir de ese momento, la vida de Ignacio, su pareja, da un giro de ciento ochenta grados. En su intento de descubrir al asesino, es atravesado por los oscuros fondos de un mundo competitivo, repugnante, donde todo vale y donde todo tiene precio. Vértigo está situada en una Buenos Aires que harta de tanto abuso, corrupción y crimen, exige a sus gobernantes que actúen cada vez con más dureza. Pero ¿hasta qué punto se puede llegar? ¿Cuánto es demasiado? Estos son algunos de los interrogantes que surgen en una sociedad cada vez más dividida, porque ahora la crisis también es moral. Esteban Balza nos vuelve a sorprender. Su pluma ágil, inquisitiva, lleva a sus personajes a límites extremos y a la vez, nos interpela como individuos. Nos invita a confrontarnos con nosotros mismos para saber cuáles son nuestros límites y cuándo transgredimos nuestra propia humanidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vértigo por Esteban Balza

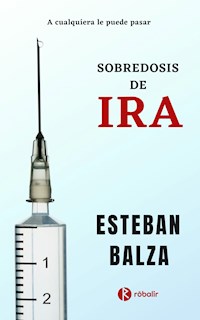

Portada

Esteban Balza

Vértigo

www.robalir.com

Aviso legal

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recopilación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro medio, sin permiso previo por escrito del autor.

Descargo de responsabilidad: Esta es una obra de ficción. A menos que se indique lo contrario, todos los nombres, personajes, empresas, lugares, eventos e incidentes de este libro son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con acontecimientos reales es pura coincidencia.

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

© 2024, Esteban Balsa

© 2024, Robalir

Primera edición, marzo de 2024

Imagen de cubierta: Hassan Pasha a través de Unsplash

Imagen de contracubierta: Felix Mittermeier a través de Unsplash

ISBN: 978-987-8912-18-9

Contenidos

Dedicatoria

Para Vane;

Gracias por ser el oído constante que escucha mis divagaciones. Sin vos, éste solo sería otro crimen sin resolver.

Agradecimientos

A mis padres, Darío y Alejandra, por su inapelable apoyo en todas mis locuras.

A mi hermana, Carolina, introducirme al mundo literario. A mi pareja, Vanesa, por ser la primera en escuchar los borradores de cada uno de mis nuevos trabajos.

Un agradecimiento especial a Nelvis Ghelfi y a Mauricio Panuncio por su ejemplar trabajo y acompañamiento profesional durante casi dos años, para pulir las asperezas de esa piedra en bruto que hoy se convirtió en novela.

Parte IEl Hombre Gris

Capítulo I

Buenos Aires estaba bloqueada, incierta, como si algo de afuera hubiese llegado para invadirla. Como si marzo no fuese la misma sucesión de días tórridos que la ciudad acostumbraba.

El calor, la humedad, se colaban por puertas y ventanas. Las galerías de la Casa Rosada hacían las veces de humedal, regalando algún que otro resbalón a los empleados. El sol no podía secar las paredes sudorosas, mucho menos la frente del vicepresidente Hernán Pugliese, ni contener sus manos estrujándose, ni sus piernas cruzadas alternando entre una posición y la otra.

De cara a la taza humeante de café, sobre el viejo escritorio de algarrobo, y con el reflejo del sol sobre su traje negro, relojeó a su contraparte. El despacho presidencial lucía más estrecho esa mañana.

—Estoy seguro de que la Argentina es el país más rico del mundo —dijo Pugliese, cabizbajo—. Millones de kilómetros, infinidad de recursos... Qué grande que es todo esto que, con todo, todavía no pudimos hacerlo mierda, ¿verdad?

Pugliese levantó la mirada. Daniel Badaracco guardó silencio, al otro lado del escritorio. Una sombra recorría su semblante.

—Yo estoy orgulloso de todo lo que logramos, Daniel. Pasar de Ushuaia a representar a todo un país. Es formidable, el primer presidente fueguino. Lo que hemos logrado no tiene nombre.

El presidente cambió de postura. Un haz de luz brilló en su pelo gris. Tomó un sorbo de café y se aclaró la garganta.

—Sí, Hernán. Yo también pienso que todo lo que hicimos es impresionante, y no tengo la menor duda de que podemos lograr todavía mucho más. No fue fácil convencer a tanta gente de que somos la mejor opción, de que por fin vamos a cambiar las cosas. Pero así y todo, pudimos. ¿No te parece que es un poco pronto para renunciar?

Pugliese se enderezó, incómodo. Pensaba en lo que dirían los medios, en el castigo de la historia que recaería sobre su persona cuando pasara a formar parte de los libros. Cuando las clases de economía evaluaran su accionar y el de Daniel para determinar las causas de la crisis.

Porque habría una crisis, siempre la había. Ineludible, intrínseca a toda gestión que llegaba a la casa de gobierno a proponer cambios.

Cambios. No siempre son buenos.

—Estuvimos de acuerdo en la intendencia y en la gobernación, Daniel, pero esta propuesta nunca me gustó y lo sabés.

—¿Qué tenés en contra de ejecutar a los delincuentes? —dijo Badaracco—. Asesinos, violadores, narcotraficantes, secuestradores, ladrones. Puedo seguir todo el día. Decime, ¿a vos no te parece que esos tipos merecen la pena de muerte?

—¡Es arcaico! No podemos volver a solucionar todo como en el tiempo de la colonia.

—No, como en el tiempo de la colonia, no, más bien como en el siglo XXI. Yo no quiero un pabellón de fusilamiento, yo quiero tecnología.

—Inyección letal —dijo Pugliese.

—Exacto.

—¡Vas a violar un derecho fundamental Daniel!

El presidente pegó un manotazo sobre el escritorio, se puso de pie. Pugliese se sobresaltó.

—¿Un asesino no vulnera un derecho, Hernán? ¿No le arrebata la vida a un inocente?

—Sí, pero...

—¿Y qué me decís del resto?, de los demás.

—No podés ejecutar a un tipo que roba un celular en la calle. Me parece...

—¿Excesivo? —Badaracco esbozó una media sonrisa—. Si yo hoy mandara a ejecutar a cinco ladrones que hayan robado... ¿Cómo dijiste? ¿Un celular? Si yo mandara a ejecutarlos, te aseguro que mañana no se registra ni una sola denuncia de este tipo en todo el país. ¡Ninguna!

Hernán Pugliese miró a su colega afligido. Daniel había cambiado, el poder, la exposición pública y ese estúpido mote con el que se habían estado refiriendo a él en internet: el hombre gris.

—Se puede robar por necesidad, Daniel.

—No en un país próspero. Pero tranquilo, no voy a matar a tus amigos, los que se vienen llenando los bolsillos desde hace años. No, a esos no, los necesitamos para que voten la ley.

—Ni diputados ni senadores te van a aprobar esto Daniel.

—Ah ¿no?

Pugliese sacudió la cabeza.

—Imposible, no tenés mayoría en el congreso.

—No tenemos Hernán.

—No, Daniel —dijo este último incorporándose mientras se abrochaba el saco—, no tenés. Si vos elevás este proyecto a diputados, tenés mi renuncia. No me atan los años ni la opinión pública.

—Es lo que siempre soñé. Siempre soñé con una Argentina limpia, sin delincuencia.

—Eso es lo que él quiere no vos.

—Si no sos un delincuente, no hay nada que temer —dijo Badaracco indiferente.

Pugliese no respondió, giró sobre sus talones y se dispuso a salir. Se paró en seco junto a la puerta y echó un vistazo rápido al hombre con el cual había conquistado el último sufragio. El despacho parecía mucho más amplio sin los asesores yendo de un lado para el otro, sin ministros, sin mucamas.

—Nunca va a ser ley.

—¿Por qué?

—Te faltan votos.

—¿Y si los consigo?

Pugliese rio.

—¿Pensás que podés convencer a los radicales? ¿Al peronismo?

—No son los únicos en la cámara.

—¿A quiénes?

—Eso ya es problema de la administración —dijo Badaracco—, a menos, claro, que decidas quedarte.

Pugliese abrió la puerta, echando un último vistazo triste a su amigo. Tres meses al frente de la cámara de senadores bastaron para enseñarle que cualquier ley, con los debidos contactos, podía aprobarse. Pero sus principios eran innegociables.

—Chau, Daniel.

Capítulo II

En el barrio de Palermo, en un octavo piso, Lucía Quintana cerró los postigos y sofocó el tránsito.

Prendió la luz y volvió a ver con claridad su improvisado estudio. Unas cuantas cajas amontonadas contra la pared, un perchero vacío excepto por una solitaria mochila rosa, un almohadón de gatitos, la mesa plegable en el centro y sobre esta, su notebook con el Word abierto y el mismo documento mil veces editado.

«El Hombre Gris», el título de su ensayo, en el que había invertido casi un año de investigación. Horas de encierro y secretismo con Ignacio, su pareja.

La primera vez que alguien se refirió a Badaracco como tal, este seguía siendo gobernador de Tierra del Fuego. Nadie apostaba a su presidencia ni sabía a quién hacían referencia con ese mote.

Lucía no había cumplido los treinta cuando leyó por primera vez sobre Benjamín Solari Parravicini.

En 1938, la noche en la que Alfonsina Storni se internó en las frías aguas del Atlántico, en Mar del Plata, Parravicini despertó con la garganta anegada en un denso hedor a salitre y algas, a la vez que una voz femenina susurraba en su oído que la poetisa se estaba separando de la vida. El viaje astral, superior a los ochocientos kilómetros, que le había permitido presenciar el triste final, fue una de sus primeras experiencias premonitorias.

Tiempo después Parravicini publicó dibujos a lápiz, siempre acompañados de leyendas encriptadas que parecían advertir sobre el futuro.

El vuelo espacial tripulado por la perra Laica, VIH, la visibilidad de personas transgénero, los derechos de la mujer, la invención de la TV, el Concilio Vaticano II, energía nuclear, guerras, acontecimientos políticos relevantes.

La fama le llegó tarde y con una tragedia. Parravicini predijo el 11-S, cincuenta años antes.

Pero ahora no eran esas las psicografías que importaban al mundo, sino las que referían a ese supuesto hombre gris.

«La última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris», rezaba una de estas. «La Argentina tendrá su revolución francesa; en triunfo puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris», expresaba otra, cuya ilustración mostraba una especie de predicador, alguien con el don de la palabra.

Alguien que no se fuera ni por izquierda ni por derecha, sino por todo.

Exhausta, Lucía cerró la notebook y salió de la pieza.

En el departamento había dos dormitorios, un baño, una cocina y un comedor que hacía las veces de living, con un amplio sofá rojo en el medio, de cara al televisor.

Le dolían los ojos de tanto mirar la pantalla, estaba segura de que iba a tener que ir al oftalmólogo pronto.

Un año. Su ensayo estaba casi listo tras muchas horas de investigación, de entrevistas. Ni en la facultad había tenido que trabajar tanto. La tesis final de periodismo le llevó meses y la hizo en grupo.

La botella de vodka, comprada por Ignacio, estaba sobre la barra de madera que separaba la cocina del living. Se sirvió un chorrito, brindó por sí misma y por su trabajo y por el tiempo que le había llevado. Exhaló el alcohol, arrugando la cara, y se preguntó por qué su novio habría comprado un vodka tan mediocre.

La cabeza le daba vueltas más tarde y en medio de la resaca se recordó a sí misma concurriendo a las ruedas de prensa de la campaña de Badaracco, sus promesas, sus comentarios nefastos.

El candidato fueguino hablaba del fracaso de la democracia, de cómo el populismo había jugado un papel fundamental en la pobreza, en la inseguridad, en el hecho de que la Argentina fuese el único caso de un país que pasó de ser potencia a una republiquita en vías de desarrollo. Daniel Badaracco usó esas palabras.

Tránsito interrumpido en las principales avenidas, caos generalizado, reclamos eternos e insaciables. Muertes, robos, violencia; cada página leída para su investigación sirvió para recordarle a Lucía Quintana lo desgraciada que era la sociedad.

Pero si el supuesto hombre gris había llegado para darle al país su revolución francesa, no lo tendría fácil. En primer lugar, porque su libro estaría plagado de revelaciones sobre su vida privada, incluso su secreto mejor guardado. En segundo lugar, porque de a poco se iba quedando solo.

Hernán Pugliese había renunciado a la vicepresidencia semanas atrás. Dijo estar en desacuerdo con el proyecto de ley presentado por Daniel Badaracco.

Capítulo III

Lejos de la mirada atenta de su jefe, en una habitación pequeña de los estudios de la Televisión Pública, Ignacio Vergara visualizó el tablero de ajedrez. Dieciséis trebejos en sus escaques de origen. Frente a él, Leo Fanelli apretó los labios y se rascó la barba incipiente.

La mano de Ignacio cayó como una garra sobre las piezas una y otra vez; estas no dejaban de temblar aún para cuando pegaba el zarpazo al cronómetro.

Fanelli jugaba con las blancas. Contaba con la ventaja de iniciar sin saber cómo aprovecharla. Cada movimiento torpe que ejecutaba era correspondido con otro mucho más veloz de su contrincante que, en cuestión de minutos, fue acumulando trebejos blancos a su lado.

—No entiendo cómo hacés, Nacho —dijo Leo.

—En el club de ajedrez mejoré rapidísimo. A lo mejor podrías...

—No.

Ignacio se lo había propuesto en muchas ocasiones. Pero Leo no tenía tiempo ni ganas de inmiscuirse en medio de un montón de snobs que miden su inteligencia en pos de mover piecitas de madera más rápido que el resto. Ya tenía mucho trabajo en el canal haciendo lo suyo y controlando el trabajo de los demás, incluido el de su mejor amigo.

Leo había cedido por insistencia de Vergara. Aprovechar su descanso jugando una partida de ajedrez no estaba en sus planes, como tampoco lo estaba comer su hamburguesa en una habitación atiborrada de costoso equipamiento que podía verse afectado por las migajas o un vuelco de su Coca Cola. Los equipos habían sido adquiridos en 2006 para reemplazar a los antiguos comprados en 1978. Cámaras de alta definición, monitores para los controles de estudio y control central, generadores de caracteres, cámaras para noticias XDCAM, consolas de audio. Una auténtica fortuna entre cuatro paredes.

—Bueno, lo mismo de siempre —dijo Leo—, ¿ya me puedo ir?

Ignacio lo exoneró de todos los cargos con una sonrisa. Leo se fue. Su presencia era esencial para evitar problemas en la transmisión.

Ignacio guardó el tablero y las piezas. Al cerrar la caja, el campeón del mundo, Gary Kaspárov, le devolvió la mirada.

—Algún día —dijo Ignacio, apagando las luces.

***

Vergara llevaba seis años trabajando como operador técnico de la Televisión Pública. Sin carrera universitaria, el nuevo siglo solía escupirle a la cara con trabajos mediocres y sueldos miserables. Hasta que Fanelli lo recomendó para el puesto. Nunca habían perdido contacto, jugaron en las inferiores de Boca Juniors hasta que las lesiones dijeron basta. Leo se volcó a las computadoras y engordó, mientras que Ignacio tuvo un choque con la realidad: no era tan bueno como pensaba. Mucho tiempo en el banco, y ni hablar de sus ligamentos cruzados.

Prefería el ajedrez. Tácticas y estrategia, las armas con las que todo buen jugador debía contar para destruir a su adversario. Desde su ingreso al club de ajedrez, Ignacio comentaba con todo aquel que se detuviera a escucharlo cuánto había crecido su «concentración y capacidad de enfrentar los problemas», como dijo el experto en un documental de Canal Encuentro.

El ajedrez era como una adicción. Hacer todo lo posible por alcanzar al rey. Algo así como un golpe de estado, derrocarlo y hacerse con todo.

Derrocar al rey. Derrocar al presidente.

Vergara se paró en seco en medio del pasillo vacío. Tenía la mochila colgada al hombro como si acabara de llegar.

Lucía llevaba meses escribiendo su ensayo, bautizada a secas como «El Hombre Gris». Ella no sabía que él conocía los detalles superficiales de su obra. Entre lo poco que leyó, se sintió incómodo. ¿Qué se proponía su novia al investigar de ese modo a Daniel Badaracco?, era un misterio. ¿Qué podía reprocharle a un hombre cuyo mandato apenas alcanzaba los tres meses?

Alguien puso una mano en su hombro y se sobresaltó. Guillermo Lanusse, director del canal, le dedicó una cálida sonrisa. Hombre viejo de costumbres viejas, se peinaba el cabello gris hacia atrás con gomina.

—¿Estás ocupado Nacho?

—Tengo un par de cosas que hacer, pero pueden esperar.

Los ojos de Lanusse, que ahora perforaban los suyos, habían visto la primera transmisión de la televisión argentina por Canal 7; el discurso de Eva Perón en octubre de 1951, cuando niño; y, más tarde por la pantalla de ATC, la copa del mundo, el discurso de rendición de Galtieri, el regreso a la democracia, la huida en helicóptero de la Casa Rosada.

Los ojos de Lanusse habían visto muchas cosas, y en ese preciso momento, se habían detenido para verlo a él.

—Bien —dijo Lanusse—, te necesito ya en el estudio con los nuevos. Viste cómo es... hasta que se adapten.

—Voy enseguida, Guille.

Lanusse le guiñó un ojo, giró sobre sus talones y se fue. Vergara exhaló un suspiro, capacitar a los nuevos debía de ser el peor trabajo del mundo. Ahora entendía cómo se había sentido Leo cuando él, Ignacio, era el novato.

Camino al estudio, volvió a pensar en Lucía. Cuatro años juntos. Se habían conocido en ese mismo pasillo de paredes blancas agrietadas.

***

En la penumbra y de cara a múltiples pantallas, el trabajo de Leo Fanelli consistía en controlar el sonido, iluminación y correcto funcionamiento de los distintos servicios de cable. Algunas manos inexpertas se alzaban de vez en cuando: los nuevos. Harto de las preguntas, Leo huyó a una sala contigua.

Los racks blanquecinos se elevaban hasta el techo como estantes. A estos llegaban todas las señales de audio y video para ser digitalizadas por medio de encoders, y estos a su vez dirigían las señales al multiplexor. El dispositivo, al que Fanelli se refería como mixer, tenía la función de convertir todas estas en una única señal, la cual se despachaba vez tras vez en paquetes de datos. El sistema de transmisión por fibra óptica se encargaba del resto, comunicándose con la planta transmisora en el Ministerio de Desarrollo Social. Los encoders y el mixer funcionaban como una cadena bien aceitada.

Leo se fijó en un punto más elevado en donde se hallaba el sistema de reloj, el cual aseguraba que la señal se mantuviera calibrada en el tiempo, permitiendo la transmisión conjunta con antenas de otros lugares. El perfecto sincronismo era posible gracias a los relojes dotados de GPS y sistemas de cuarzo.

Todo en orden.

Debía estarlo a las tres de la tarde para cuando iniciara la marcha por la seguridad en Plaza de Mayo, evento que se había publicitado hasta el hartazgo en redes sociales y al que, se esperaba, concurrirían miles de personas. Leo solo esperaba que no hubiera demasiados destrozos, moneda corriente en cualquier movilización.

La marcha había sido convocada por Cintia Toledo, abogada ultra feminista que parecía creerse dueña de la verdad. Tendría la desgracia de verla en pantalla por la tarde.

La voz de su amigo lo distrajo. Sonrió.

—¿Te mandó Guillermo?

—Me vio muy relajado, por lo visto —dijo Ignacio Vergara.

Leo chasqueó la lengua. En su opinión, Ignacio podría deshacerse del ajedrez y enfocarse en cosas más importantes.

—Vení, vamos afuera mejor.

En el estudio, en la pantalla del noticiero, el rostro de Víctor Allende los miró con fijeza.

—Mirá a ese tipo —dijo Leo—, mató a la mitad de su familia. ¡Pero los derechos lo amparan!

—Este país da para todo, viejo.

Salieron al pasillo. No había rastros de Lanusse ni de nadie que pudiese reprocharles su falta de compromiso. En opinión de Leo Fanelli, a los nuevos le correspondía ganarse el derecho de piso, no podía solucionarles todos los problemas, así como su antiguo jefe no podía arreglar los suyos.

—¿Alguna novedad?

—No, salvo por el tipo que dejó la bolsa podrida en la cochera, nada nuevo —dijo Ignacio.

Leo frunció el ceño.

—Pero dijiste que era de la otra torre, ¿cómo hizo para entrar?

—Hay una puerta que conecta las dos torres, algo así como un pasillo para emergencias. Pasa por debajo de la calle.

—¿Eso es legal?

—No tengo idea.

Ignacio se encogió de hombros, las manos en los bolsillos.

—¿Cómo está Luci? —preguntó Leo.

—Sigue con su investigación. Creo.

—¿Va a terminar con eso algún día?

—Espero.

Ignacio echó una mirada lúgubre a su colega. Leo era tan descuidado en aspecto como en la dieta; sin afeitar, los zapatos opacos, la patilla izquierda de los anteojos torcida. Temía convertirse en él con el paso de los años, incluso heredar la panza incipiente que amenazaba de muerte a los botones de su camisa.

—Está escribiendo sobre Badaracco —dijo Ignacio.

—¿En serio? Yo pensé que...

—Yo también, pero el otro día me fijé cuando se fue al baño. No llegué a ver mucho, pero me preocupa. Encima, le puso contraseña a la notebook.

Fanelli arqueó las cejas.

—¿Te esconde cosas a vos?

—Respetamos la privacidad del otro —Ignacio volvió a encogerse de hombros.

—Tu novia es una bocona, Nacho. No lo digo yo, lo dicen todos. ¿Te digo la verdad?, me preocupa lo que puede llegar a haber escrito ahí. Lo va a publicar, ¿no?

—Sí, imagino que esa es la idea.

—Cuidado, amigo. No jodan con el trabajo.

Ignacio asintió con la cabeza. En efecto, una publicación más del montón no haría daño a nadie. Pero a una empleada reportera como Lucía y a él los dejaría de patitas en la calle.

—No se caga donde se come —dijo Fanelli—. Tenés que leerlo antes de que lo publique... Por las dudas.

Ignacio no tuvo más remedio que darle la razón. El departamento a pocas cuadras del trabajo, su auto nuevo, su membresía en el club de ajedrez. Lucía. Todo estaba bien en su vida...

Solo esperaba que su novia no lo arruinara.

Capítulo IV

Buenos Aires se condensó en una nube espesa. El calor y la humedad, implacables, acompañaron a los primeros transeúntes por la avenida y diagonales hacia la plaza.

Esa calurosa tarde de marzo, los rayos quemaban más de lo habitual. Quemaban, mezclándose con el tumulto, las pancartas, las frentes sudorosas. Presentes, aunque el tiempo no invitara. La marcha se había pronunciado en protesta por la inseguridad en las calles. Sin embargo, el disparador no era otro que el creciente número de mujeres abusadas y muertas en casos de violencia doméstica.

Nada más el día anterior el abogado de Víctor Allende, había presentado un recurso de amparo ante el tribunal. Su defendido había sido acusado de violar a su sobrina en reiteradas ocasiones para luego asesinarla junto a su padre. El abogado declaraba que las facultades mentales de su cliente estaban disminuidas, que no le correspondía la cárcel. La aprobación del juez había generado un repudio tal que otra fiscalía debió revisar la causa y, en cuestión de días, Allende volvió a ser encerrado. Al mismo tiempo, plaza de Mayo colapsó bajo las pisadas de miles de personas exigiendo la renuncia del juez.

La valla negra partía en dos a la plaza desde 2001, como una grieta. Más vallas fueron puestas frente a la catedral y el cabildo, con la esperanza de que la gente no los ensucie. Las columnas de estos edificios, pintadas de un blanco mucho más reciente que el resto de las paredes, eran fiel testimonio de que no siempre estas vallas podían contener a los de afuera.

Arribaron por todas partes, como hormigas. Por el lado del cabildo; a la vera del Palacio Municipal; por Rivadavia, bajo la sombra del Banco Nación; por los soportales de la AFIP; por Yrigoyen, bordeando el Ministerio de Economía, en el cual aún podían verse los orificios de las balas de ametralladoras disparadas durante la Revolución Libertadora. Heridas remanentes.

***

El calor, la humedad, la rabia abriéndose paso por entre las cortinas de su despacho. Daniel Badaracco se quitó el saco, pidió a sus asesores que lo dejaran solo y se arrimó a la ventana.

Raúl Badaracco, su padre, le habría recomendado ponerles un alto; insistido en que el simple hecho de que todas esas personas se hubieran concentrado en sus narices ya era una ofensa. Si fuese por él, reprimiría a los manifestantes y mandaría a unos cuantos de cabeza a la fosa común.

¿Estaría viendo la tele ahora? ¿Estaría viendo solo para sacudir la cabeza y confirmar que su hijo no era ese líder con mano dura capaz de enderezar a la nación?

Evitó pensar en él. La casa de sus padres, su infancia, el frío. Evitó recordar en los comentarios de allegados que se atrevían a sugerir que su padre ya no había sido el mismo después de la colimba, después de ese tal Ramiro, ese supuesto amigo que murió tras haber caído al mar. O después de que lo lanzaran. Raúl era feliz antes de la colimba.

Evitó pensar en aquellos días en los que, al llegar, su padre se le abalanzaba para sacudirlo, preguntarle en dónde carajo se había metido, para recordarle que siempre sería una basura. Aunque ganara las elecciones una y otra vez.

—Ser electo no te vuelve un buen presidente —había dicho Raúl, el diez de diciembre pasado, cuando Daniel llamó entre lágrimas, eufórico.

Reflexionándolo bien, quizá su padre tuviera razón. Millones de votos no equivalen a todas las victorias del mundo; cada voto en contra fue una derrota. Y Hernán Pugliese, quien fue su mano derecha por años, era de los que opinaban lo contrario. Por eso renunció: por no atreverse a cambiar.

Por eso su padre se mantenía reacio a mostrarse conforme con su carrera política. Por eso miles de personas gritaban al otro lado de la valla. Por eso Sofía lo había dejado esa fría tarde de llovizna en la biblioteca de Ushuaia, mientras leía, sin escucharla, sin preocuparse por lo que tuviera para decir.

Nadie entendía que él estaba en esa habitación para cambiar las reglas del juego.

***

«Divide y vencerás». Podía atribuirles estas palabras a dos grandes líderes de la historia, Julio César y Napoleón Bonaparte. Hombres y mujeres. Derecha e izquierda. Feministas y no feministas. La lista podía seguir eternamente.

Lo habían llamado loco.

¿Presentarse a elecciones sin representar ningún partido político?

¿Sin alianzas?

Tal vez funcionara en una ciudad, en una provincia, pero... ¿En un país?

Cuando las urnas soltaron el veredicto, el periodismo que le había sido mordaz en principio, se volvió para besarle los pies.

—¿Cuál es el secreto de su campaña? —preguntó un reportero para la revista Rolling Stone—. ¿Cómo un hombre sin el respaldo de un partido se vuelve presidente?

—Pienso que la gente está cansada —dijo Daniel—, los argentinos se dieron cuenta de que justicialistas, radicales, socialistas, todos son lo mismo. Promesas y sonrisas falsas. Yo soy una persona común que quiere lo que los trabajadores. Ese es mi secreto.

«Divide y vencerás.» Esta vez, Daniel Badaracco decidió unir.

Esa misma mañana, antes de la marcha, se había reunido con las delegadas del movimiento feminista en el salón Sur. Situado entre las escaleras Francia e Italia. El espacio se comunicaba con la galería de los vitrales a través de cinco grandes portones de doble hoja y con el salón Blanco.

Daniel entró al recinto y las tres mujeres ya estaban sentadas a la larga mesa. Cuchicheaban entre sí.

—Buenos días, señoritas —dijo Badaracco.

Las mujeres devolvieron el saludo. El presidente ocupó la cabecera de la mesa y sus dos asesores las sillas a su derecha, quedando enfrentados a las visitantes. Daniel carraspeó.

—Bueno, antes que nada, bienvenidas. Me gustaría presentarles a mis asesores, ellos son Mario Tejera y Marcos Burroti. Creo que mi nombre ya lo saben, así que... las invito a presentarse.

—María Virginia Cacciolatto.

—Eugenia Stanich.

—Cintia Toledo.

Daniel arqueó las cejas. Las dos primeras superaban los cuarenta años, algunas arrugas ya surcaban sus rostros y se les notaban algunas canas. En cambio, la última era más joven, no superaría los treinta años y su nombre venía sonando en todos los medios.

—Mucho gusto. Bueno, las invité hoy a esta sencilla reunión para que podamos hablar —dijo el presidente—, porque pienso que la base de todo país desarrollado reside en el diálogo. En darnos la oportunidad de hablar sin tapujos ni la presión de la prensa, y ver si podemos hallar una solución que, a corto o mediano plazo, resuelva este problema que es la inseguridad y la violencia.

—Estamos de acuerdo —dijo Cacciolatto—, creemos que la solución está en educar, señor presidente. Si una pobre chica camina por la calle y le gritan cosas es porque ahí ha faltado educación, como bien dice.

—En efecto no es el trato que corresponde, sí. Pero sin desmerecer a la violencia verbal, creo que el mayor problema es la violencia física.

Badaracco se volvió hacia Tejera y Burroti. Sin mediar palabra, uno de ellos le tendió un sobre tamaño oficio de papel madera.

—Gracias —Lo abrió y sacó un juego de hojas—, aquí tengo la primera versión de una propuesta que me gustaría elevar al Congreso. Me gustaría que me dieran su aprobación antes de dar el siguiente paso.

Tal como Badaracco esperaba, las expresiones de las tres fueron de desconcierto.

—¿Nos va a pedir permiso antes de...? —dijo Eugenia Stanich.

—Sí. Como les dije antes, el diálogo es esencial, no voy a tomar decisiones a espaldas suyas ni de nadie.

Las tres se miraron con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Daniel lo tenía previsto, sabía de primera mano que cuando algo parece ser demasiado bueno, por lo general nunca lo es.

—¿Y de qué se trata la propuesta? —preguntó Cintia Toledo.

—Antes voy a preguntarles, ¿qué harían ustedes a los violadores?

—Sé que suena extremista, pero a veces parece que la única solución es someterlos a una vasectomía —dijo Eugenia.

—Pero eso no evitaría que violen, solo que no dejen embarazadas a sus víctimas.

Stanich no respondió.

—Pena de muerte. Para asesinos y violadores. Inyección letal —dijo Badaracco.

Las tres mujeres palidecieron. Badaracco miró por el rabillo del ojo a sus asesores: también tenían la cabeza gacha, como sumidos en oración.

Cintia fue la primera en romper el silencio.

—Si tenemos en cuenta lo que los derechos humanos...

—Los derechos humanos dejan en libertad a hombres que violan y prenden fuego mujeres —la interrumpió Badaracco—, cuidan a delincuentes que destrozan familias y arruinan vidas. Si me adapto a las reglas de lo políticamente correcto, yo podría meterlos en la cárcel, y asegurarme de que pasen el resto de sus vidas en un calabozo. Que sufran. Pero ¿realmente nos sirve de algo? ¿Gastar el presupuesto de la nación en ellos? Y en todo caso, ¿no es más humano darles una muerte rápida e indolora que encerrarlos como animales por treinta o cuarenta años?

—Los jueces liberan a esta gente todos los días —dijo Cacciolatto—, no creo que acepten el poder de condenar a muerte a alguien. Es muy...

—De oficio. Serviría para que todo aquel que aspire a juez, sea porque de verdad tiene vocación para serlo.

—Señor presidente, entiendo lo de los violadores —intervino Cintia—, pero es posible matar por accidente.

Daniel echó un vistazo a sus asesores. Burroti asintió y dijo:

—Tiene razón. Si por ejemplo uno choca a alguien sin querer, es homicidio culposo. La pena de muerte sería excesiva.

—Ahí es donde entraría en juego la jurisprudencia —dijo Cacciolatto, inclinándose con timidez hacia Badaracco.

—En efecto.

—Necesitaríamos jueces incorruptibles —dijo Cintia—, habría que hacer una limpieza general.

Eugenia Stanich se mostró incómoda.

—Cintia... —dijo en un susurro.

—Coincido con usted, señorita Toledo —dijo Badaracco—, lo que debemos corregir en la Argentina no son solo los errores de la última gestión, sino los de todo un siglo de gestiones diferentes. Es un trabajo arduo y si queremos que nuestros hijos vean los resultados el día de mañana, van a hacer falta medidas fuertes, cambios radicales. Y estoy dispuesto a trabajar en equipo con ustedes para tener un país mejor.

Daniel podía respirar el consenso en el aire, las tenía donde quería. Durante semanas se había cuestionado la funcionalidad de esa reunión y ya veía que su intuición le había llevado por buen camino.

—Bien, ya les comenté mi propuesta. Ahora me gustaría escuchar la suya. ¿Qué podría hacer yo por ustedes?

—Por las mujeres de este país, señor —dijo Cacciolatto—, ya no se puede ni salir a la calle, nos matan a plena luz del día.

—Disminuir la inseguridad es uno de nuestros principales objetivos —dijo Tejera—. En los últimos meses, logramos que disminuya en números significativos con una distribución estratégica de efectivos policiales y cámaras.

—Anoche —intervino Toledo— mataron a un chofer de la línea 153 en Liniers. Dos hombres que no quisieron pagar el boleto le pegaron un tiro. Necesitamos más seguridad.

Badaracco observó cómo una vez más la estricta mano de Eugenia Stanich se cerraba alrededor de la muñeca de Cintia. La abogada era tenaz en su ideología, aunque débil de razonamiento. Badaracco sospechaba que su presencia en esa suerte de triunvirato femenino se sostenía nada más que en la influencia que tenía sobre miles de jóvenes a través de las redes.

—Estamos al tanto —dijo el presidente—, es la noticia del día, lamentable, la verdad. Es por cosas como estas que estoy ciento por ciento enfocado en ponerle fin a la delincuencia en este país.

—¿Y cómo lo vamos a hacer, señor? No alcanza con más policías en la calle, esto ya se salió de...

—Ahí es donde baso mi propuesta de legalizar la pena de muerte.

—Lo van a tachar de facho —dijo Cintia, con un dejo de resignación.

—¿El fin justifica los medios? A veces sí. Singapur era uno de los países más peligrosos hasta hace unos años. Prostitución, narcotráfico, homicidios, violaciones... Un día llegó un presidente que se animó a ensuciarse las manos. Hizo ejecutar a todos los delincuentes, incluso a los ladrones de poca monta. Hoy Singapur es potencia mundial, porque se hizo una purga.

—No me parece mal —dijo Cintia.

—Va contra los derechos de las personas —opinó Stanich enderezándose en su silla—, la pena de muerte es un crimen de lesa humanidad.

Esta vez fue Cintia la que le puso la mano encima, sus ojos se encontraron, encendiendo una nueva chispa.

—Hace años que venimos pidiendo un cambio, esta puede ser nuestra revolución.

—Se hizo una encuesta a cinco mil personas sobre esto —dijo Tejera—, el setenta y ocho por ciento dijo estar de acuerdo para casos de violación y homicidio doloso.

Daniel Badaracco golpeó la mesa con el puño.

—La decisión está en nuestras manos, señoritas. Hoy podemos hacer historia.

Meses después, a solo dos kilómetros de distancia, tendría lugar uno de los debates más complejos de los últimos años.

Capítulo V

En medio de la marcha por la seguridad, Cintia Toledo contempló el balcón presidencial desde la plaza. Sobre este se alzaba un mástil con la bandera argentina y debajo una mucho más pequeña, como un retoño. La presencia de esta última significaba que el presidente se encontraba trabajando en la Casa Rosada.

Daniel Badaracco era un hombre extraño. A Cintia no le agradaba la mayoría de sus propuestas de campaña, la mayoría ya convertidas en decreto. Deportar a los extranjeros con antecedentes penales, apresar a jóvenes víctimas de la sociedad que han cometido errores. Nadie nace ladrón o asesino, tenía la certeza de ello. Eso sí, nadie podía violar por accidente. Si ella hubiese sido la presidente, habría ordenado la castración de todos los violadores. ¿Para qué crear un registro? ¿De qué servía? Y por irónico que fuera, muchas de sus seguidoras en las redes apoyaban esta moción como si se tratara de una salvación absoluta.

La propuesta presentada por Badaracco esa misma mañana era mucho más interesante. Hacía justicia a los rumores de que el gobierno se traía algo gordo entre manos. El presidente hablaba de cortar el problema de raíz.

Cintia se sumergió entre las voces, la música, gritos y pancartas sostenidas por mujeres con los pechos al aire, pintarrajeadas de arriba abajo.

Alguien le tocó la espalda. Al volverse, Lucía Quintana le sonrió al tiempo que se quitaba los lentes de sol. Tenía el cabello rubio inmaculado derramándose sobre los hombros de su camisa.

Lucía elevó la voz por encima del tumulto.

—¿Tenés tiempo para que te haga una nota? ¡Es un minuto nomás!

Cintia se dejó llevar por la periodista hasta un claro en donde el griterío no resultase tan ensordecedor, un camarógrafo esperaba por ellas. Lucía le extendió un auricular, Cintia lo rechazó.

—No, gracias. No tengo ganas de hablar con nadie del estudio.

Lucía arqueó las cejas, intercambió una mirada rápida con su colega y se guardó el auricular.

—Está bien —dijo—. ¿Estás lista?

—Siempre.

La periodista inició la comunicación con el estudio. En la Televisión Pública se estaban transmitiendo las imágenes de la protesta. Cuando le dieron el visto bueno, contó hasta tres y el camarógrafo apuntó. Lucía habló para todo el país.

—Estuvimos viendo imágenes en vivo de la marcha por la lucha contra la inseguridad. Ahora vamos a escucharla a ella, una de las principales referentes del movimiento feminista nacional. Estoy hablando de Cintia Toledo, abogada e influencer con miles de seguidores en las redes. Cintia, buenas tardes.

—Buenas tardes —dijo Cintia—. Voy a empezar diciendo que estoy muy feliz de ver que la convocatoria de hoy fue respondida por tanta gente. La verdad es muy motivador ver que cada vez más personas se unen a la lucha por los derechos. Gente cansada de ver cómo nos matan, nos violan, nos roban, cansadas de sufrir violencia verbal en la calle...

—¿Qué repercusiones creés que tendrá todo esto en los próximos días?

—Estoy segura de que muchas. De a poco vamos poniéndole fin a toda esta corriente misógina y patriarcal. Estamos haciendo historia, todas acá vamos a quedar en los libros de historia.

Lucía carraspeó, incómoda.

—Bueno, te veo satisfecha. Esa es una buena señal, Cintia, pero, más allá del colectivo feminista, ¿cómo podría incidir esta marcha en futuras situaciones como lo fue, por ejemplo, el asesinato de un chofer de colectivo en las últimas horas, o incluso el caso de Víctor Allende, que hasta hoy sigue conmocionando al país?

—Somos las mujeres las que más sufrimos de la violencia hoy en día —dijo Cintia—, los hombres...

—Mueren muchos más hombres asesinados que mujeres —dijo Lucía—, según estadísticas oficiales. Por otra parte, el gobierno debería enfocarse en todos los argentinos por igual. ¿No le parece que exagera cuando reduce el problema a un solo género? ¿No es eso minimizar las cosas?

Cintia Toledo la miró con odio. Había rechazado hablar con los presentadores del estudio y ahora Lucía Quintana se lo hacía pagar. Debió haberlo anticipado.

—No estoy minimizando a nadie. Creo, si no me equivoco, que son los medios los que, por lo general, se encargan de hacer un reduccionismo de estas causas.

—Perfecto, gracias Cintia —dijo Lucía.

—De nada.

La abogada pegó media vuelta y se marchó, ruborizada.

Capítulo VI

En el improvisado estudio de Lucía, Ignacio Vergara contempló absorto la pantalla. Su novia tenía solo una cuenta de usuario cargada en la notebook y para acceder a esta se requería de una clave.

Intentó con patrones clásicos, fáciles de recordar. Pecó de vanidad al introducir su propio nombre seguido por un desinflado te amo. Consideró enfrentarla, exigirle que compartiera su secreto. Hasta que la oyó, su voz venía desde el comedor, al otro lado de la puerta. Se le agarrotaron los dedos como si el teclado fuera una barra de hielo, soltó un grito ahogado. Cerró la computadora de un golpe y se incorporó, mordiéndose los labios resecos, incapaz de pensar una mentira que le ayudara a salir del paso.

Privacidad, una de esas reglas nunca declaradas quebrantada por debilidad. La suya.

Caminó despacio. La voz de Lucía volvió a alcanzarlo y solo entonces cayó en la cuenta de qué estaba pasando.

El televisor de cuarenta y dos pulgadas en el living puesto a todo volumen. No porque le deleitaran los feroces chillidos de colegialas con las hormonas revueltas, sino porque ella, su novia, tomaría la palabra tarde o temprano, y no iba a perdérselo.

Ignacio se dejó caer en el sofá y subió el volumen a la conversación entre Lucía y Cintia Toledo. Arrugó la nariz, quiso cambiar y no verla nunca más, pero siguió viendo. Cinco minutos después la nota acabó de forma abrupta. Ignacio sacudió la cabeza. ¿Qué pretendía su novia al entrevistar a alguien como Toledo?

Apagó la tele y volvió al estudio. Siguió intentando desbloquear la cuenta de usuario, pero no hubo caso. Como si una puerta maciza se interpusiera entre él y lo que tanto anhelaba, una puerta cerrada entre él y Lucía. Cuatro años de idas y vueltas. Mudarse, comprar el auto, creer que era posible pasar una vida juntos. El tiempo transcurrido entre su primer beso y el ahora, diluido con tanta velocidad que casi no lo había notado. Se habían confesado lo que algunas parejas no se dicen hasta varios años de matrimonio, pero lo que pasaba dentro de esa computadora, en esa habitación disfrazada de estudio, seguía siendo un secreto. Una última puerta por abrir.

***

Leo Fanelli llamó esa misma tarde, mientras él pensaba por milésima vez en una combinación diferente. La voz de su amigo venía desprovista de toda jovialidad:

—Escuchame Nacho, ponele un bozal a tu novia porque nos va a meter a todos en quilombo.

Vergara exhaló un suspiro. Fanelli estaba pidiendo un milagro.

Le puso los puntos.

—Luci estuvo bien.

—Sí, todo bien, pero cuidado con estas locas que, si te metés con una, te metés con todas.

—Ya voy a hablar con ella.

Ignacio hizo una pausa.

—Leo, tengo la notebook acá, pero no puedo entrar.

Fanelli tardó en contestar, chasqueó la lengua.

—Verdad que probaste con tu nombre, ¿no?

—Todas las putas combinaciones.

—Traela.

—¿Qué?

—Que la traigas al canal. ¡Ahora!

Vergara echó un vistazo rápido a su reloj de pulsera. Las cinco y media.

—No, va a venir Luci.

—Guillermo estuvo acá conmigo hasta recién —dijo Leo—. Hace un ratito llamó a tu novia, le pidió que se quede un rato más ahí en la marcha. Para colmo ella sigue jodiendo con que quiere aparecer en el programa de Yolanda.

Ignacio repasó mentalmente las palabras de su colega. Si eso era cierto, dispondría de bastante tiempo, pero, por otra parte, ¿era necesaria tanta insistencia? Lucía llevaba semanas intentando coordinar una entrevista con Yolanda Cáceres, veterana a cargo del programa de las ocho de la noche y, por ende, el de mayor audiencia del canal. Figuras de renombre habían sido entrevistadas por Yolanda durante la última década. Todas invitadas por la producción, nunca por solicitud.

Lucía anhelaba participar en uno de sus programas para hablar de su libro. El que venía elaborando hacía meses, guardado en su notebook bajo contraseña, del que se negaba a brindarle detalles.

Cáceres era el fetiche de Guillermo Lanusse. El affaire entre el director y esta última era un secreto a voces entre los empleados, como así también lo era el tempestuoso matrimonio de Guillermo.

Ignacio volvió a consultar la hora y tomó una decisión.

***

A veinte minutos de su departamento, en Palermo Chico, se encontraban los estudios de la Televisión Pública. Vergara aceleró su Peugeot 208 por Figueroa Alcorta, y al estacionar echó una última miradita nerviosa al reloj del tablero.

Se detuvo junto al Chevrolet Prisma de Yolanda. El sedán blanco estaba impecable, excepto por ese rayón en la tapa del baúl. Según Leo, fabricado por un trapito al que la conductora no quiso darle diez pesos.

Aunque la puerta principal de los estudios se encontraba sobre la avenida, esta solo era utilizada por personalidades destacadas de vez en cuando. Empleados y contingentes turísticos ingresaban por Tagle al 2849.

Se deslizó hasta la oficina de Fanelli, la notebook bajo el brazo.

—Que sea rápido, Leo.

—Tardará lo que tenga que tardar, ¿no?

Ignacio refunfuñó.

Fanelli abrió la notebook. Rebuscó entre sus cosas, sacó un pendrive y lo insertó en uno de los puertos.

—¿Qué vas a hacer?

—La voy a iniciar desde un USB booteable.

—Ah, está bien —dijo Ignacio aunque no estaba muy seguro de haberle entendido.

Sin perder el tiempo, Leo prendió la computadora mientras le daba repetidas veces a la tecla suprimir hasta que apareció el menú de booteo. De las opciones eligió el USB que acababa de insertar y en cuestión de segundos la computadora mostró el escritorio de una distribución de Linux.

Esto le permitió a Leo acceder al disco rígido, salteándose el inicio de sesión de Windows.

Abrió una ventana de Firefox y desde ahí entró a su cuenta de Google. Cargó el archivo en el Drive y le envió el enlace por mail. La manecilla larga del reloj apenas avanzó un minuto.

—¿No querés leerlo ahora?

—No, ya tengo que devolverla.

***

Diez minutos antes de detectar la llave de Lucía girando en la cerradura, él lavaba los platos del mediodía con repeticiones de la marcha como música de fondo. La notebook sobre la mesa, en el estudio.

—¿Qué tal tu día? —Lucía se echó en el sofá.

—Nada nuevo. Laburo, estrés.

—Me imagino.

—¿El tuyo?

—Toda la tarde en la marcha.

—¿Hasta recién?

—Sí.

Lucía no trató de usar la computadora esa noche, estaba muy cansada, se fue a dormir más temprano de lo normal. Preguntó a Ignacio si ya venía y él respondió que debía revisar su casilla de correo electrónico primero.

La chica cerró la puerta. Ignacio prendió su propia computadora y buscó el mail de Leo, descargó el documento y lo abrió: «El Hombre Gris», una carátula sencilla. Miró por encima de su hombro y empezó a leer:

Prólogo.

Argentina es un país condenado al éxito; sin importar cuántas crisis, cuántos problemas estallen dentro de sus límites, la nación se mantiene a flote. Una potencia a principios del siglo XX que se ha ido desinflando por décadas hasta llegar a nuestros días.

Uriburu, doctrina de los gobiernos de facto, Década Infame. Revolución del ’43. 1946, Perón presidente. La Libertadora. Prescripción del peronismo, gobiernos militares. Radicales al poder. Revolución Argentina, Onganía. Cordobazo, Rosariazo, Operativo Independencia. Cae la dictadura. Gana Cámpora. Renuncia Cámpora. Vuelve Perón. Muere Perón. Su tercera esposa gobierna bajo la influencia de López Rega. Proceso de Reorganización Nacional. La Copa del Mundo. Conflicto de Beagle. Guerra de las Malvinas. Democracia otra vez.

Desde 1983, los gobiernos argentinos se jactan de su democracia, de hacer valer sus derechos y los de sus habitantes. A la fecha, tras años de corrupción y debacles, Daniel Badaracco —oriundo de Ushuaia, Tierra del Fuego— gobierna la nación y promete ser diferente.

Décadas atrás, Benjamín Solari Parravicini prometió un hombre gris a los argentinos. Ni negro ni blanco: gris. Badaracco es el primer presidente desde Sarmiento que asume el poder sin representar a partido político alguno.

Renacimiento. Nueva Revolución Francesa. Casi nadie sabe qué hará el fueguino para cambiar este país.

En las siguientes páginas llevaré a cabo un análisis exhaustivo que pretende desnudar la personalidad del nuevo presidente de los argentinos y confirmar la veracidad de esta profecía.

Ignacio exhaló un suspiro. Otra de esas largas investigaciones que se dedican a rastrillar el pasado, buscar culpables, tratar de hallar una solución mágica que nadie vio.

¿Hombre gris?

Puro sensacionalismo. Lo sabía de primera mano. Propaganda gratuita para Daniel Badaracco.

Se sorprendió al notar que el vocabulario usado por Lucía en su libro no era el habitual de sus anteriores textos periodísticos, mucho menos subjetivos. Era muy probable que su novia se hubiera obligado a simplificar su léxico en pos de llegar a un público más amplio que el académico.

Pasó a la siguiente página y leyó:

I. ¿Quién es Daniel Badaracco?

El actual presidente de todos los argentinos nació el 23 de mayo de 1968 en una ciudad que, para el imaginario popular, limita con los confines de la Tierra. Hijo de Raúl Badaracco, panadero jubilado; ligado a la muerte del conscripto Ramiro Casas, en sus años de servicio militar obligatorio; y de Jerónima Carrizo, investigadora y ecologista.