9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Viajero infatigable, escritor prolífico y uno de los autores más leídos durante los dos últimos siglos, las generaciones que han crecido junto a Jules Verne son cómplices de sus visiones e inquietudes. Viaje al centro de la mente reúne –en una cuidada edición de Mauro Armiño– ensayos científicos, estudios literarios, como el dedicado a Edgar Allan Poe, y artículos históricos, como el que se ocupa del motín del Bounty, además de conferencias, discursos y entrevistas. Todo un conjunto que explica el legado que dejó a la posteridad. Pocos creadores han logrado, como hizo Verne, aunar el conocimiento científico con la aventura y el misterio en una obra literaria que se anticipó al desarrollismo del siglo xix y a los inventos que llegarían con el xx. El submarino, el viaje a la Luna, el helicóptero, incluso la televisión, son algunas de las invenciones que profetizó en un mundo único e imprescindible al que ahora podemos viajar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

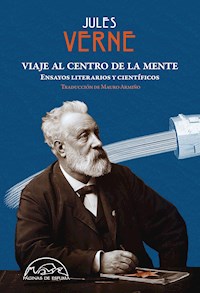

Jules Verne

Viaje al centro de la mente

Ensayos literarios y científicos

Traducción

Jules Verne, Viaje al centro de la mente

Primera edición digital: abril de 2018

ISBN epub: 978-84-8393-629-0

© De la traducción y notas: Mauro Armiño, 2018

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2018

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Colección Voces / Ensayo 256

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Prólogo

El casi centenar de títulos que forman la serie Viajes extraordinarios de Jules Verne dejan una idea de los intereses y preferencias de un autor que, tal vez, fue el más leído del sigloxix en Francia. Esos títulos abren un abanico de narraciones presididas por dos decisiones tomadas por el joven Verne en función de una afición determinada: la geografía, a la que no tarda en sumarse la ciencia como motor para recorrer esos mapas del mundo. Pero no fue esa su primera inclinación literaria: mientras estudia derecho en París, el joven Verne frecuenta el mundo del teatro y los salones literarios de la mano de Alexander Dumas hijo.

Alterna esas «veleidades» literarias con la amistad de Jacques Arago, que va orientándolo hacia una temática que, por suerte, encontró un editor conspicuo, Pierre-Jules Hetzel. Pese a la ceguera que Arago sufre desde hace 18371, el antiguo explorador mantiene despiertas la mente y la ilusión, y sigue con detalle los avances de sus antiguos colegas, además de continuar con la práctica de ciencias como la astronomía, la física y la química. Son los relatos de Arago los que remiten a Verne a unas lecturas infantiles de exploraciones y aventuras, de robinsones en islas desiertas, etcétera.

La ciudad natal de Verne, Nantes, en la Bretaña francesa, tiene como divisa: Favet Neptunus eunti2; y ahí debió de encontrar Verne el punto de partida de la aventura: su puerto se abre al mar Atlántico a través del Loira, con un caudal enorme que suma cinco afluentes y que propicia la llegada y partida de barcos de gran calado. Desde el domicilio de sus padres, en el barrio oeste de Nantes, a dos pasos del centro, Verne puede contemplar el ir y venir de gabarras y veleros. Desde la ventana de su cuarto, el joven Verne distingue el río «desarrollándose en una extensión de dos a tres leguas, entre los prados que inunda con esas grandes crecidas durante el invierno. La necesidad de navegar me devoraba. Ya conocía los términos de marina, y comprendía lo suficiente las maniobras para seguirlas en las novelas marítimas de Fenimore Cooper. Con el ojo en el ocular de un pequeño telescopio, observaba los navíos, prestos a virar, largando sus foques»…

Pero su primera aventura marina terminó en fracaso: a los doce años, embarcado solo en una yola, naufraga después de que se hubiera abierto una vía de agua en su barca: «Solo tuve tiempo de lanzarme en un islote de grandes juncos espesos cuyos penachos inclinaba el viento. Ya pensaba en construir una cabaña de ramas, en fabricar una caña con un junco y anzuelos con espinas, en procurarme fuego, como los salvajes, frotando dos trozos de madera seca uno contra otro. […] Cuando bajó la marea, no tuve más que atravesarla con el agua hasta los tobillos para alcanzar lo que llamé el continente, es decir, la orilla derecha del Loira. Y volví tranquilamente a casa, donde hube de contentarme con la cena familiar en lugar de la comida a lo Crusoe con la que había soñado, conchas crudas, un loncha de pecarí, y pan hecho de harina de mandioca»3.

Buena parte del progreso comercial de la ciudad se debía, en esa primera mitad del siglo xix, a la caza de la ballena (segundo puerto ballenero de Francia, después de Le Havre) y al comercio del azúcar; pero también a la trata de esclavos, mano de obra imprescindible para la recolección de la caña. Entre 1815 y 1833, tienen su base en Nantes algo más de 350 navíos negreros que vendieron una cifra superior a 30 000 esclavos en las islas citadas. A pesar de que la esclavitud fue abolida en 1848, momento en el que Verne cumple veinte años, la ciudad nantesa seguirá armando durante otros doce años navíos negreros que llenan sus calas con razzias de esclavos a lo largo de las costas de Guinea, Mozambique, las Comores y Madagascar para venderlos en las islas Mauricio y de la Reunión; en estas islas, la producción de azúcar se multiplicó por cuatro en ese periodo, hasta alcanzar las 40 000 toneladas.

En sus recuerdos de infancia y juventud, Verne subraya sobre todo el movimiento portuario, con sus balleneros, sus navíos cargados de hulla, granos, trigo y harina rumbo al otro lado del mar, o con sus olores a té, pimienta, índigo y especias que llegan de remotos países de Oriente. Y también de ese puerto parten barcos como el Oriental Hydrographe, de tres mástiles, con la intención de dar la vuelta al mundo, cuando el futuro escritor de aventuras tiene diez años; o el capitán Loarer sube al puente de mando de un buque de guerra para explorar las costas de Mozambique y Madagascar cuando tiene diecisiete.

Sin embargo, durante una etapa bastante larga, Verne olvida esos olores portuarios y ese mar que lleva a todas partes; cuando en 1848 se instala en París para concluir al año siguiente sus estudios de derecho –imposición familiar–, no tarda en dejarse abducir por el mundo del teatro y los salones literarios; escribe poemas, piezas teatrales, libretos para opereta, tan de moda en ese momento, estrena en 1850 e imprime su primera obra de teatro, Las pajas rotas, en colaboración con Alexander Dumas hijo; ensaya una novela gótica inspirada en Charles Robert Maturin, el autor de Melmoth el errabundo, a la que Balzac ya había dado una continuación, Melmoth reconciliado, en 1835; busca en su realidad inmediata, en la vida de su barrio, materiales para novelar la realidad, o inventa colores locales al otro lado del Atlántico, en ese refrito de documentación que titula Los primeros navíos de la marina mexicana (1851), que aparece en la revista Le Musée des familles, para la que trabaja en la década de 1850. Para sobrevivir y minimizar en lo posible los reproches paternos, se convierte en secretario del Théâtre-Lyrique y trabaja en la Bolsa, mientras publica lo que puede en Le Musée des familles, donde ese mismo año aparecerá un esbozo de lo que ha de convertirse en su trayectoria definitiva: Un viaje en globo…que contienen ya dos características claves: información científica y fantasía. Pese a ello, y pese a que en varias de las novelas breves del periodo ronda esas mismas particularidades (Martin Paz, Maese Zacharius o el Relojero que había perdido su alma, Una invernada en los hielos), su dispersión tardará diez años en centrarse: los que le faltan para encontrar al hombre que orientó y dirigió con mano firme su carrera hacia lo que Verne es y representa: el narrador de aventuras y exploraciones que recorren el mapa del mundo.

Es en 1861 cuando conoce al editor Pierre-Jules Hetzel (1814-1886): en la compañía de edición que había fundado en 1837, había publicado obras de los grandes nombres del momento, incluso durante el exilio al que se vio obligado, tras el golpe de Estado que dio paso al Segundo Imperio (1851), por haber sido jefe de gabinete del poeta Alphonse de Lamartine, ministro en dos ocasiones desde 1848. Hetzel fue uno de los 25 000 republicanos que tuvo que desterrarse; pero, desde Bélgica, no se arredra, y, en la clandestinidad, publica de VictorHugo el libro más virulento contra la política de NapoleónIII,Les Chatiments, y Napoléon le Petit, el panfleto más acerado contra ese personaje que ya parecía repulsivo a todos los escritores del momento, empezando por un joven de quince años llamado Jean-Arthur Rimbaud; le valieron la amenaza de encarcelamiento si pisaba suelo francés, mientras otros desterrados iban consiguiendo autorizaciones de entrada personal en Francia. Cuando en 1859 puede volver, sumará a su catálogo los nombres más prestigiosos del casi medio medio siglo que queda hasta su muerte: desde Proudhon a Baudelaire, a quien apoya cuando es llevado a los tribunales por Les Fleurs du mal, pasando por Balzac (La Comedia humana), Musset, Gérard de Nerval, Théophile Gautier… Mantendrá con ellos relaciones amistosas, y en ocasiones tormentosas, de manera especial con Victor Hugo, aunque nunca romperá con sus autores.

Fue un joven autor que moriría prematuramente de tuberculosis, Alfred de Bréhat (1822-1866), quien, en el otoño de 1862, presentó a Verne al que era su editor. En ese primer momento, aunque ninguno de los dos adivinó las posibilidades del otro, firmaron el primer contrato el 23 de octubre para editar tres meses más tarde las líneas generales de la trama de Un viaje por el aire, convertida ahora en Cinco semanas en globo, primera novela de los Viajes extraordinarios. La serie aún no está lista, irá cociéndose en el olfato de Hetzel como editor, y en el trabajo de Verne como narrador. Porque este, a pesar de su convencimiento de haber abierto una vía narrativa nueva –la aventura, el viaje, el empleo de la ciencia como anticipación del futuro– con ese Viaje por el aire, y del éxito que enseguida consigue su versión definitiva, Cinco semanas en globo, aún no tiene decidido lo que será el esquema de cada uno de los Viajes extraordinarios: una investigación científica documentada envuelta en una situación dramática, una aventura en el espacio y en el tiempo sobre el telón de fondo de una naturaleza desconocida, que el novelista describe con toda la precisión que le permiten documentos, diarios e informes de exploradores y viajeros. Que aún no está fijado en ese esquema lo demuestra la segunda obra que presenta a Hetzel, una anticipación de cien años, París en el sigloxx, con un argumento de tintes románticos –el romanticismo ya está trasnochado en esas fechas–, y por protagonista un poeta que, negándose a la sociedad tecnificada y dominada por un sistema financiero abusivo, se sacrifica sobre la tumba del amor. Tras hacer por escrito una severa crítica del manuscrito, Hetzel se negó a imprimir esas predicciones para un París de 1960, que tuvieron que esperar ciento treinta años para ver la luz, por cierto con gran éxito de lectores: muchas de las premoniciones que París en el sigloxx aventuraba, se han cumplido, otras han quedado desusadas, otras quizá se cumplan todavía.

A ese momento de inseguridad en el objetivo final se corresponde el único ensayo literario escrito por Verne, y que tiene mucho que ver con el desarrollo posterior de su narrativa: Edgar Poe y sus obras4, que abre esta selección de textos. La traducción que del escritor norteamericano hace Baudelaire (sobre todo) descubre a Verne una identidad de inspiración, con todas las diferencias que se quiera, con otro de sus autores preferidos, E.T.A.: Hoffman, cuyo realismo está teñido de fantasía y tensa el desarrollo de la trama; como el propio Verne subraya, esa imposibilidad de lo real descrito por el autor de Las aventuras de Arthur Gordon Pym no lo es del todo porque «en medio de esas imposibilidades existe a veces una verosimilitud que se apodera de la credulidad del lector». Esa va a ser la clave del juego verniano: puede utilizar los avances científicos más reales en el punto de partida para orientarlos hacia la fantasía y dotar tanto a la aventura como a sus personajes de misterio.

En ese año de 1864, Hetzel crea, como apoyo de su política editorial, el Magasin d’Éducation et de Récréation, revista bimensual «para toda la familia», que publica en folletón ilustrado obras de los grandes autores del momento, que más tarde edita en forma de libro. Se mezclan en la revista tres materias que pretenden resultar equilibradas y aparecer en igualdad de condiciones: la moral, el conocimiento y lo imaginario, con un objetivo muy definido, el de educación y entretenimiento. Aunque la obra de Verne podría figurar en esta última casilla –cuentos de hadas, fábulas–, Hetzel la incluye en el apartado, no de la educación a secas, sino de la educación científica, por considerar esta como la base de una nueva cultura civilizadora. El republicano Hetzel ve la lectura como el arma que a Francia han dejado los enciclopedistas e ilustrados: forma al hombre para la sociedad, para el progreso, convierte al lector en ser libre y responsable, con conocimientos del mundo a partir de las nuevas experiencias científicas que, desde finales del siglo xvii, están cambiando la visión del universo; para el editor, además, la lectura sirve a la guerra de trincheras que enfrenta a una escuela progresista con las congregaciones religiosas que se habían apoderado de la enseñanza. Desde 1860, los republicanos han llevado esa batalla al terreno de la política, y Hetzel se suma a las fuerzas reformistas en las que Verne terminará incluido con sus novelas. Esa será la decisión adoptada en Los viajes y aventuras del capitán Hatteras, –que aparece en el folletón del primer número del Magasin d’Éducation et de Récréation–, que, de hecho, supone el inicio de la relación íntima con su editor en la primavera de 1866. En esa novela, la segunda de losViajes,Verne se pliega al esquema que entre editor y novelista se han propuesto: la lucha del hombre a través del planeta con una naturaleza a la que vence gracias a los descubrimientos científicos más recientes, con un programa que quiere abarcar «la tierra entera, el universo mismo descrito en forma de novela»5.

Quedaban excluidos de esa búsqueda dos temas: la psicología y las relaciones amorosas, teñidas en su obra de una levedad que no entra en detalles, dado que el Magasin estaba destinado a las familias, y la sección encargada al novelista era la información sobre avances científicos. De ahí el escaso relieve de los personajes femeninos en los Viajes, pese a la importancia que el novelista quiere darles en su entrevista con Marie Belloc6, con la justificación de que «el amor es una pasión demasiado absorbente que no deja sitio a los demás sentimientos en el corazón humano»; por eso, sus protagonistas masculinos deben centrarse en la aventura, no en sus sentimientos personales; en última instancia, la visión de Verne sobre la mujer y el papel que debe jugar o juega en sociedad queda muy por debajo de lo que la burguesía de la época, a la que el edil de Amiens pertenecía, pensaba. Para el editor Hetzel, y por lo tanto para el novelista Verne, la familia, los niños y los jóvenes han de ser los lectores tanto del Magasin como de los Viajes extraordinarios; y de creer a Proust, que habla «de la expresión atenta y febril de un niño que lee una novela de Jules Verne»7, los recursos del narrador de aventuras eran capaces de mantener en vilo a ese público para el que estaba destinado, pero que no ha sido el único en seguir apasionadamente las hazañas llenas de obstáculos de los héroes de Verne; también fue lectura preferida por adultos.

Es el 11 de diciembre de 1865 cuando Hetzel y Verne firman un contrato de exclusiva: el novelista escribirá tres novelas al año a cambio de 3 000 francos por cada volumen, con renuncia expresa a sus derechos sobre las ediciones ilustradas; con el paso del tiempo, el éxito de los Viajes extraordinarios irá cambiando ciertas cláusulas de ese acuerdo –dos novelas anuales, aumento de los honorarios del escritor–, sin que sustancialmente varíen dos hechos: los buenos beneficios que Hetzel saca de su autor, y la seguridad económica que esos contratos dan a Verne, permitiéndole entregarse por entero al trabajo narrativo, con horario fijo diario, y vivir desde 1869 en la ciudad de su esposa, Amiens; en ella se integrará como un buen burgués de pensamiento conservador8, hasta el punto de asumir cargos municipales con alcaldes del partido republicano; para él, esa tarea cívica no es una condecoración inútil ni un título; se interesó realmente por la vida y los problemas de esa ciudad, como su propia voz certifica en las entrevistas aquí recogidas; trabajará además activamente en la Sociedad Industrial, en la Sociedad de Horticultura, en la Academia de Ciencias, Literatura y Artes que llegó a presidir, etcétera; precisamente una de las funciones de ese cargo, la de acoger a los nuevos académicos, nos ha dejado una sección de discursos de recepción también reagrupados en este volumen.

Desde el momento en que firma ese contrato comienza la rutina verniana: publicación de dos novelas al año, primero en folletón, y en noviembre en volumen. Hetzel tiene una visión industrial de la literatura, a la que colaborará Verne durante veintitrés años, hasta la muerte del editor, y veinte años más con su hijo, Louis-Jules Hetzel, heredero de la empresa. Esa colaboración tuvo por resultado ochenta títulos, entre novelas largas y cortas, de la serie Viajes extraordinarios. El ritmo de escritura de Verne superaba el de la edición pactada de dos novelas anuales, como él mismo explica en las entrevistas: «Me he adelantado años sobre las máquinas de imprimir». De ahí que, a su muerte, Verne dejara manuscritas nueve novelas largas; la mayoría de ellas, revisadas por su hijo Michel, terminaron viendo la luz entre 1905 y 1910; tuvieron que esperar varias décadas para que se imprimieran en el estado en que las dejó Verne, sin la interferencia de las manos del hijo.

El conjunto de losViajes extraordinariospermite hacerse una idea del pensamiento narrativo de Jules Verne, de sus contradicciones en el terreno político provocadas por la personalidad de que dota a sus protagonistas en situaciones tan diversas, de sus maestros e influencias, que empiezan por Dumas padre, a quien confiaría sus primeros esbozos literarios, y terminan por Zola y Maupassant, únicos escritores contemporáneos cuya obra literaria apreciaba, sin olvidar al siempre presente Victor Hugo, ni al maestro del misterio y la aventura que contamina buena parte de la literatura francesa desde su aparición en las traducciones de Baudelaire: Edgar Allan Poe, cuyas Aventuras de Arthur Gordon Pym Verne se atreve a tratar de completar en La esfinge de los hielos. Él mismo fue uno de los «imitadores» del norteamericano que predice para el futuro en su ensayo Edgard Poe y sus obras, aunque Verne sea un imitador que toma vías muy dispares a pesar de algunos puntos concomitantes entre ambos. Ese texto sirve, sobre todo, para ver la forma en que Verne aprecia y adopta la originalidad, la modernidad de su predecesor, y que enumera: novedad de situaciones, puesta en práctica de hechos poco conocidos, y fuerte personalidad de los protagonistas.

Para comprender la evolución de los personajes, desde los primeros volúmenes cuando Verne vive en los ambientes literarios parisinos, hasta los últimos, después de treinta años de vida burguesa en su ciudad de Amiens; para adentrarse en el meollo de la gestación de los Viajes extraordinarios; para descubrir al Verne que trabaja denodadamente sus aventuras, conviene conocer los textos aquí reunidos; empezando por los artículos en que describe la ascensión de un globo maniobrado por su amigo y gran fotógrafo de la época Nadar –génesis de su primera obra científica y recurso utilizado en muchos de los Viajes–, siguiendo por su ensayo sobre Edgar Allan Poe, por sus explicaciones científicas y sus anticipaciones, y terminando tanto por los distintos discursos a que le obligaba –y que cumplía encantado– su condición de edil de Amiens y de Director o miembro de distintas Academias y sociedades de su ciudad, como por las declaraciones y respuestas a entrevistas, sin dejar de lado alguna humorada («Diez horas de caza»), que retrata con una sutil ironía sobre las costumbres del momento y respira el mismo gracejo caprichoso, la misma distancia burlona mantenida por algunos de sus personajes novelescos sobre costumbres no compartidas por el autor. A través de este conjunto, Verne hace su autorretrato como escritor y como persona; en él alternan rasgos de visionario por un lado, de hombre conservador por otro en materia de costumbres; y si en este último apartado sus consideraciones, propias de una época en la que el pensamiento progresista tenía evidentes cojeras, nos resultan ya curiosas, en el terreno de la anticipación ha sido reconocido por todos los que han cultivado el género durante el siglo xx como el maestro del que arranca la narrativa contemporánea de aventura e imaginación9.

M. Armiño

1. Arago había dado la vuelta al mundo en 1817 a bordo delUranie, en calidad de dibujante; además dePromenade autour du monde,que incluye sus ilustraciones, publicó la memoria de sus viajes en dos volúmenes:Souvenirs d’un aveugle(1839, 1845).

2.Según traduce la propia ciudad de Nantes: «Neptuno favorece a los que viajan».

3. Souvenirs d’enfance et de jeunesse,enCahier de l’Hernededicado aJules Verne, n.º 25, pp. 60-61, París, 1974,

4. Verne transcribe siempre el nombre, Edgard, como Edgar.

5. En «Mi primera novela», carta de respuesta a un cuestionario; véase más en la pág. 147.

6. Véase en la pág. 315.

7. Sodoma y Gomorra,II parte, cap.iii, pág. 898 del volumen II deA la busca del tiempo perdido,edición de M. Armiño, Valdemar, 2002.

8.Las posiciones políticas del Verne novelista, partidario del progreso científico, y creador de un legendario de lucha contra la injusticia, contrastan con su actividad ante hechos concretos, como la Comuna de 1870, que rechaza frontalmente, o el caso Dreyfus, en el que defendió las posturas que condenaban a ese capitán judío por una traición que nunca cometió. Sobre el pensamiento político expresado por losViajes extraordinarios, puede verse Jean Chesneaux:Jules Verne, une lecture politique(1971), refundido comoJules Verne, un regard sur le monde(2001).

9.Los artículos, entrevistas, discursos, notas, etcétera, recogidos en estevolumen han sido seleccionados a partir de Jules Verne,Textes oubliés(10/18, París, 1979),volumen que pertenece a la serie «Jules Verne inattendu», dirigida por Francis Lacassin.

Estudios literarios e históricos

Edgar Poe y sus obras1

I

Escuela de lo extraño. – Edgar Poe y el señor Baudelaire. – Existencia miserable del novelista. – Su muerte. – Ann Radcliffe, Hoffmann y Poe. – Historias extraordinarias. – Doble asesinato de la calle Morgue. – Curiosa asociación de ideas. – Interrogatorio de los testigos. – El autor del crimen. – El marinero maltés.

He aquí, mis queridos lectores, un novelista americano de gran reputación; ustedes conocen su nombre, mucho sin duda, pero poco sus obras. Permítanme, pues, hablarles del hombre y de su obra; los dos ocupan un lugar importante en la historia de la imaginación, pues Poe ha creado un género aparte, que solo procede de él mismo y cuyo secreto parece haberse llevado, en mi opinión; se le puede llamar jefe de la Escuela de lo extraño; ha hecho retroceder los límites de lo imposible; tendrá imitadores. Estos tratarán de ir más allá, de exagerar su manera; pero más de uno que crea superarlo, no lo igualará siquiera.

Les diré ante todo que un crítico francés, el señor Charles Baudelaire, ha escrito, al frente de su traducción de las obras de Edgar Poe, un prefacio no menos extraño que la obra misma. Quizá ese prefacio exigiría a su vez algunos comentarios explicativos. Sea como fuere, se ha hablado de ello en el mundo de las letras; se ha subrayado, y con razón, que el señor Charles Baudelaire era digno de explicar al autor americano a su manera, y yo no desearía al autor francés otro comentarista de sus obras presentes y futuras que un nuevo Edgar Poe. A manera de revancha: los dos están hechos para comprenderse. Por otra parte, la traducción del señor Baudelaire es excelente, y le tomaré prestados los pasajes citados en este artículo. No trataré de explicarles lo inexplicable, lo inasequible, lo imposible producido por una imaginación que Poe lleva a veces hasta el delirio; pero lo seguiremos paso a paso; les contaré sus relatos más curiosos, con abundancia de citas; les mostraré cómo procede y en qué lugar sensible de la humanidad golpea, para sacar sus efectos más extraños.

Edgar Poe nació en 1813 en Baltimore, en plena América, en medio de la nación más positiva del mundo. Su familia, bien situada desde hacía mucho tiempo, degeneró singularmente al llegar hasta él; si su abuelo destacó durante la guerra de la independencia, en calidad de cabo de la marina general al lado de La Fayette2, su padre murió, miserable cómico, en la indigencia más completa.

Un tal Allan, negociante de Baltimore, adoptó al joven Edgar y lo hizo viajar a Inglaterra, Irlanda y Escocia; Edgar Poe no parece haber visitado París, algunas de cuyas calles describe de forma inexacta en uno de sus relatos.

Vuelto a Richmond en 1822, prosiguió su educación; mostró aptitudes singulares en física y en matemáticas. Su conducta disipada hizo que lo expulsaran de la Universidad de Charlottesville, e incluso de su familia adoptiva; partió entonces para Grecia en el momento en que esa guerra parecía haber sido hecha únicamente para mayor gloria de Lord Byron3. Observaremos de pasada que Poe era un notable nadador, como el poeta inglés, sin que con ello queramos sacar ninguna deducción de ese acercamiento.

Edgar Poe pasó de Grecia a Rusia, llegó hasta San Petersburgo, resultó comprometido en ciertos asuntos cuyo secreto desconocemos y volvió a América, donde entró en una escuela militar. Su temperamento indisciplinable hizo que pronto fuera expulsado; probó entonces la miseria, y la miseria americana, la más espantosa de todas; se le ve dedicarse, para vivir, a trabajos literarios; gana por suerte dos premios fundados por una revista para el mejor cuento y el mejor poema, y por fin llega a ser director del Southern Litterary Messenger. El periódico prospera gracias a él; de ello resulta una especie de desahogo ficticio para el novelista, que se casa con Virginia Clemm, su prima4.

Dos años después se peleaba con el propietario de su periódico; debemos decir que el desdichado Poeta pedía con frecuencia a la ebriedad del aguardiente sus inspiraciones más extrañas; su salud se alteraba poco a poco; pasemos rápidamente sobre esos momentos de miseria, de luchas, de éxitos, de desesperación, del novelista apoyado por su pobre mujer y sobre todo por su suegra, que lo quiso como a un hijo hasta más allá de la tumba, y digamos que, a raíz de una larga sesión en una taberna de Baltimore, el 6 de octubre de 1849 se encontró un cuerpo en la vía pública, el cuerpo de Edgar Poe; el desdichado aún respiraba; fue transportado al hospital: dominado por el delirium tremens, murió al día siguiente, con apenas treinta y seis años.

Esta es la vida del hombre, veamos ahora la obra: dejaré de lado al periodista, al filósofo, al crítico, para centrarme en el novelista: es en el relato breve, en la historia, en la novela donde de hecho brilla toda la rareza del genio de Edgar Poe.

Algunas veces se le ha podido comparar a dos autores, uno inglés, Ann Radcliffe5, el otro alemán, Hoffmann; pero Ann Radcliffe ha explotado el género terrible, que siempre se explica por causas naturales; Hoffmann hizo pura fantasía, que ninguna razón física puede conciliar; no ocurre así en Poe; sus personajes pueden existir en rigor; son eminentemente humanos, dotados no obstante de una sensibilidad sobreexcitada, supra nerviosa, individuos de excepción, galvanizados por así decir, como lo serían gentes a las que se hiciera respirar un aire más cargado de oxígeno, y cuya vida no fuera más que una combustión activa. Si no están locos, los personajes de Poe deben evidentemente volverse locos por haber abusado de su cerebro, como otros abusan de los licores fuertes; llevan hasta su límite último el espíritu de reflexión y de deducción; son los analistas más terribles que yo conozca, y, partiendo de un hecho insignificante, llegan a la verdad absoluta.

Trato de definirlos, de pintarlos, de delimitarlos, y apenas lo consigo, porque escapan al pincel, al compás, a la definición; vale más, queridos lectores, mostrarlos en el ejercicio de sus funciones casi sobrehumanas. Es lo que voy a hacer.

De las obras de Edgar Poe poseemos dos volúmenes de Historias extraordinarias, traducidas por el señor Charles Baudelaire; los Cuentos inéditos, traducidos por William Hughes, y una novela titulada Aventuras de Arthur Gordon Pym. En estos diversos volúmenes haré la selección más adecuada para que les interese, y lo conseguiré sin esfuerzo porque la mayor parte del tiempo dejaré que Poe hable por sí mismo. Les ruego que lo escuchen con confianza.

Voy a ofrecerles en primer lugar tres novelas breves en las que el espíritu de análisis y de deducción alcanza los últimos límites de la inteligencia. Se trata del Doble asesinato de la calle Morgue, de La carta robada y de El escarabajo de oro.

He aquí la primera de estas tres historias, y cómo Edgar Poe prepara al lector para este extraño relato:

Después de curiosas observaciones mediante las que demuestra que el hombre verdaderamente imaginativo nunca es otra cosa que un analista, saca a escena a un amigo suyo. Auguste Dupin, con el que vivía en París en una parte retirada y solitaria del faubourg Saint-Germain.

«Mi amigo –dice– tenía una rareza de humor, porque, ¿cómo definir esto? – Consistía en amar la noche por amor a la noche; la noche era su pasión6; y yo mismo caí tranquilamente en esa bizarrerie7, como en todas las demás que eran propias, dejándome llevar por la corriente de sus extrañas originalidades con un perfecto abandono. La negra divinidad no siempre podía permanecer con nosotros; pero nosotros hacíamos su imitación. Con el primer rayo del alba, cerrábamos todos los pesados postigos de nuestra casucha, encendíamos un par de velas fuertemente perfumadas, que solo despedían unos rayos muy débiles y muy pálidos. En el seno de esa débil claridad, cada uno de nosotros entregaba nuestra alma a sus sueños, leíamos, escribíamos o hablábamos, hasta que el reloj de péndulo nos advirtiese del retorno de la verdadera oscuridad. Entonces nos escapábamos por las calles, cogidos del brazo, continuando la conversación del día, merodeando al azar hasta una hora muy avanzada, y buscando a través de las luces desordenadas de la populosa ciudad esas innumerables excitaciones espirituales8 que el estudio apacible no puede dar.

»En estas circunstancias, yo no podía dejar de observar y de admirar, –aunque la rica idealidad de la que estaba dotado hubiera debido prepararme para ello– una aptitud analítica peculiar de Dupin.

»En esos momentos, sus modales eran glaciales y distraídos; sus ojos miraban al vacío y su voz –habitualmente una rica voz de tenor– subía hasta la voz de falsete…».

Y ahora, antes de abordar el tema de su relato, Poe cuenta de qué forma procedía Dupin en sus curiosos análisis.

«Hay pocas personas –dice– que no se hayan entretenido, en un momento cualquiera de su vida, en remontar el curso de sus ideas y en buscar por qué camino su mente había llegado a ciertas conclusiones. A menudo esa ocupación está llena de interés, y el que lo intenta por primera vez se asombra de la incoherencia y la distancia, en apariencia inmensa, entre el punto de partida y el punto de llegada.

»Una noche, deambulábamos por una larga calle sucia cercana al Palais-Royal. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, al menos en apariencia, y desde hacía casi un cuarto de hora no habíamos dicho ni una palabra. De repente, Dupin soltó estas palabras:

»–Realmente es un chico muy pequeño; y estaría mejor en un papel en el teatro de Variétés9.

»–De eso no cabe la menor duda –repliqué sin pensar y sin fijarme al principio, tan absorto estaba, en la singular forma con que el que interrumpía adaptaba su palabra a mi propio pensamiento. Un minuto después volví en mí, y mi sorpresa fue profunda.

»–Dupin –dije con mucha gravedad–, eso supera mi inteligencia. Le confieso, sin ambages, que estoy estupefacto, y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo ha podido adivinar que yo penaba en…?

»Pero me detuve para cerciorarme sin la menor duda de que había adivinado realmente lo que yo pensaba.

»¿En Chantilly? –dijo–. ¿Por qué interrumpirle? Iba usted pensando en que su pequeña estatura no le volvía inadecuado para la tragedia.

»Eso era precisamente lo que constituía el tema de mis reflexiones. Chantilly era un antiguo remendón de la calle Saint-Denis, que tenía la obsesión del teatro y había interpretado el papel de Jerjes en la tragedia de Crébillon10.

»–Dígame, por amor de Dios, el método –si es que hay método– con cuya ayuda usted ha podido descifrar mi alma en el caso presente».

Ya se ve lo extraño que es este principio; en este punto se inicia una discusión entre Poe y Dupin, y este, revelando la serie de reflexiones de su amigo, le muestra que se siguen de la siguiente forma: Chantilly, el remendón, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, los adoquines, el frutero.

He ahí unas ideas que no tienen ninguna relación entre sí, y sin embargo, Dupin va a unirlas fácilmente, empezando por la última.

En efecto, al pasar por la calle, un frutero chocó con Poe de una forma brusca; este, sacudido por el choque, resbaló un poco, puso el pie en una piedra que se movía y se lastimó ligeramente el tobillo maldiciendo el defectuoso pavimento. Cuando llega a un pasaje en el que se estaba probando un pavimento de madera, la palabra estereotomía le vino a la cabeza, y esa palabra le llevó inevitablemente a los átomos y a las teorías de Epicuro11. Pero recientemente había mantenido con Dupin una discusión sobre ese punto, en la que Dupin le informó que los últimos descubrimientos cosmogónicos del Doctor Nichols confirmaban las teorías del filósofo griego. Al pensar en ello, Poe no pudo evitar alzar los ojos hacia la constelación de Orión, que brillaba entonces con toda su pureza. Y el verso latino:

Perdidit antiquum litera prima sonum12,

tiene que ver con Orión, que primitivamente se escribía Urión, y un crítico acababa de aplicárselo en broma al remendón Chantilly, en su último artículo.

–Esta asociación de ideas –dijo Dupin– la vi en el estilo de la sonrisa que cruzó por sus labios. Usted pensaba en la inmolación del pobre remendón. Hasta ese momento, usted había caminado doblado en dos, pero entonces le vi erguirse por completo. Estaba totalmente seguro de que pensaba en la pequeña estatura de Chantilly. Fue en ese instante cuando interrumpí sus reflexiones para hacerle notar que el tal Chantilly no era más que un pequeño y pobre aborto, y que estaría mejor en su puesto en el teatro de Variétés.

Y yo les pregunto, ¿hay algo más ingenioso y más nuevo? ¿Y hasta dónde podrá llevar el espíritu de observación a un hombre dotado como Dupin? Es lo que vamos a ver.

En la calle Morgue se ha cometido un asesinato espantoso; una vieja dama apellidada L’Espanaye y su hija, que ocupaban un apartamento en el cuarto piso, han sido asesinadas hacia las tres de la mañana. Cierto número de testigos, entre otros un italiano, un inglés, un español y un holandés, atraídos por gritos espantosos, corrieron hacia el apartamento, forzaron la puerta, y, en medio del más extraño desorden, encontraron a las dos víctimas, una estrangulada, la otra herida por una navaja de afeitar que todavía sangraba. Las ventanas y las puertas, cuidadosamente cerradas, no permitían reconocer el camino tomado por el asesino. Fueron inútiles las más sagaces investigaciones de la policía, y nada parecía que iba a ponerla tras las huellas del crimen.

Este espantoso asunto, rodeado de un misterio tan insondable, interesaba mucho a Auguste Dupin; se dijo que, para la instrucción de aquel asesinato, no había que proceder mediante los recursos habituales; conocía al prefecto de policía, y consiguió su autorización para dirigirse al escenario del crimen, a fin de examinarlo.

Poe lo acompañaba en su inspección. Dupin, seguido de un gendarme, inspeccionó la calle Morgue, las partes traseras del edificio y la fachada con minuciosa atención. Luego subió al cuarto donde aún yacían los dos cuerpos. Su examen duró hasta la noche, sin decir ni una palabra, y al volver a su casa se detuvo unos minutos en las oficinas de un periódico diario.

Durante toda la noche permaneció en silencio y, al día siguiente, solo a mediodía, preguntó a su compañero si había observado algo de particular en el escenario del crimen.

Y aquí fue donde el analista Dupin empezó a mostrarse.

–Pues bien –dijo–, espero a un individuo que, aunque tal vez no sea el autor de esta carnicería, debe encontrarse implicado en parte en su perpetración; es probable que sea inocente de la parte atroz del crimen… Espero al hombre aquí, en este cuarto, –de un momento a otro. Si viene, habrá que prenderlo. Aquí están las pistolas, y los dos sabemos para qué sirven cuando la ocasión lo exige.

Les dejo pensar cuál no fue la estupefacción de Poe ante estas positivas palabras. Dupin le dijo entonces que si la policía, después de haber levantado el suelo, abierto los techos, sondeado la mampostería de las paredes, no podía explicar la introducción y la huida del asesino, él, procediendo de otra forma, sabía a qué atenerse al respecto. En efecto, hurgando en todos los rincones, y sobre todo cerca de la ventana trasera que había debido facilitar el paso del asesino, descubrió un resorte; ese resorte, mal sujeto por un clavo herrumbroso, había podido cerrarse por sí mismo y retener la ventana, después de que esta fuera empujada desde fuera por el pie del fugitivo. Junto a esa ventana se desplegaba la larga cuerda de un pararrayos, y Dupin ya no dudaba de que había servido de ruta aérea para el asesino.

Pero eso era poca cosa: desde el camino tomado por el asesino bien antes, bien después del crimen, apenas se podía llegar al conocimiento del criminal. Por eso Dupin, concentrado en ese punto, se lanza a una deducción curiosa, y salta a un orden totalmente distinto de ideas, preguntándose no cómo han pasado las cosas, sino en qué se distinguen de todo lo que ha ocurrido hasta el presente. El dinero que ha permanecido intacto en el piso demuestra además que el robo no ha sido el móvil del crimen.

Es entonces cuando Dupin llama la atención de Poe sobre un hecho de las declaraciones en el que nadie se había fijado y en el que se muestra a plena luz el genio del novelista americano.

Los testigos que habían acudido en el momento del crimen habían oído dos voces con toda claridad; todos reconocían una de ellas como perteneciente a un francés; ninguna duda en este punto; pero, por lo que se refiere a la otra, una voz aguda, una voz áspera, había una gran disconformidad entre aquellos testigos que pertenecían a distintas naciones.

–Esto constituye la particularidad de la prueba –dijo Dupin–. Cada uno de los testigos extranjeros está seguro de que esa voz no era la de uno de sus compatriotas; la compara, no con la voz de un individuo cuya lengua le sería familiar, sino justamente al contrario. El francés presume que era una voz en español, y habría podido distinguir algunas palabras si hubiera estado familiarizado con el español. El holandés afirma que era la voz de un francés; pero está demostrado que el testigo ha tenido que ser interrogado por medio de un intérprete porque no sabe francés. El español está positivamente seguro de que era la voz de un inglés, lo juzga solo por la entonación, porque no tiene conocimiento alguno del inglés. El italiano cree en una voz de ruso, pero no ha hablado nunca con una persona nativa de Rusia. Otro francés, sin embargo, difiere del primero, y está seguro de que era una voz de italiano; pero como carece del conocimiento de esa lengua, hace como el español, saca su certeza de la entonación. ¿Era esa voz tan insólita y tan extraña como para que solo pudieran conseguirse sobre ella semejantes testimonios? ¡Una voz en cuyas entonaciones ciudadanos de las cinco grandes partes de Europa no han reconocido nada que les resultase familiar! Me diréis que tal vez era la voz de un asiático o de un africano. En París no abundan los africanos ni los asiáticos, pero, sin negar la posibilidad del caso, llamaré simplemente su atención sobre tres puntos. Un testigo describe así la voz: más áspera que aguda, otros dos hablan de ella como de una voz breve y entrecortada. Esos testigos no han distinguido ninguna palabra, – ningún sonido que se pareciese a palabras.

Dupin continúa: recuerda a Poe los detalles del crimen, la fuerza física que ha debido exigir, porque de la cabeza de la vieja dama han sido arrancadas mechas de cabellos grises, y usted sabe «qué poderosa fuerza se necesita para arrancar de la cabeza una veintena o una treintena de cabellos a la vez»; observa la agilidad necesaria para subir por la cuerda del pararrayos, la ferocidad bestial desplegada en el crimen, ese comportamiento «grotesco en lo horrible, absolutamente extraño a la humanidad», y, por fin y siempre,

«... ¡esa voz cuyo acento es desconocido para el oído de hombres de diversas naciones, esa voz desprovista de toda silabación nítida e inteligible!

»–Ahora, en su opinión –pregunta entonces Dupin a su compañero–, ¿qué se deriva de todo esto? ¿Qué impresión he causado yo en su imaginación?».

Confieso que, en ese pasaje del libro, sentí, como el interlocutor de Dupin, que un estremecimiento corría por mi carne. ¡Vean cómo el sorprendente novelista se ha apoderado de ustedes! ¿Es dueño de su imaginación? ¿Les mantiene en las palpitaciones de su relato? ¿Presienten quién es el autor de este crimen extraordinario?

Por lo que a mí se refiere, para entonces ya lo había adivinado todo. También ustedes han comprendido: sin embargo, terminaré brevemente citándoles algunas líneas que Dupin había hecho insertar la víspera en el periódico Le Monde, hoja consagrada a los intereses marítimos, y muy buscada por los marineros:

«Aviso. – Se ha encontrado en el Bois de Boulogne, la mañana del … corriente (era la mañana del asesinato) a hora muy temprana, un enorme orangután leonado de la especie de Borneo. El propietario (que se sabe es un marinero perteneciente a la tripulación de un barco maltés) puede recuperar el animal después de haber facilitado sus señas de forma satisfactoria y pagado algunos gastos a la persona que lo encontró y que lo ha conservado en su poder. Dirigirse a la calle… número… faubourg Saint Germain, tercer piso».

Dupin había deducido la condición de maltés de un trozo de cinta recogida al pie de la cadena del pararrayos, y anudada con un nudo peculiar de los marineros de Malta; en cuanto al individuo en persona, su voz y sus palabras lo hacían francés, según todos los testigos. Seducido por el anuncio que no determinaba ninguna conexión entre la fuga del orangután y el crimen, no dejaría de presentarse.

Se presentó, en efecto; era un marinero, «alto, robusto y musculoso individuo, con una expresión de audacia de todos los diablos»; tras algunas vacilaciones, convino en todo. El mono se le había escapado arrancándole la navaja de afeitar de las manos mientras se hacía la barba. El marinero, asustado, había seguido al animal; este, en su fantástica carrera, llegó a la calle Morgue, encontró la cadena del pararrayos y subió por ella ágilmente. Su amo lo siguió de cerca; al encontrar una ventana abierta, el mono se precipitó a través de ella y cayó en el piso de las desgraciadas mujeres. El resto ya se sabe. El marinero asistió al drama sin poder enfrentarse a él, llamando y gritando; luego, enloquecido, emprendió la huida seguido por el animal, que, volviendo a cerrar la ventana de una patada, se dejó deslizar a la calle y también desapareció.

He ahí la extraña historia, y su explicación verídica. Es fácil ver las maravillosas cualidades que el autor ha puesto de relieve en ella. Tiene tal aire de verdad que a veces uno creer estar leyendo un acta de acusación sacada por completo de la Gazette des tribunaux.

II

La carta robada. – Apuros de un prefecto de policía. – Medio de ganar siempre al juego de par e impar. – Victorien Sardou. – El escarabajo de oro. – La calavera. – Sorprendente lectura de un documento indescifrable.

Edgar Poe no debía abandonar a ese tipo curioso, Auguste Dupin, el hombre de las profundas deducciones; volvemos a encontrarlo en La carta robada. La historia es simple: una carta comprometedora ha sido sustraída por un ministro a un personaje político. Como ese ministro D*** puede hacer mal uso de ese documento, hay que recuperarlo a cualquier precio. El prefecto de policía ha sido encargado de esa difícil tarea. Se sabe que la carta sigue estando en posesión inmediata de D***. Durante su ausencia, los agentes han registrado varias veces su palacete, recorrido la casa habitación por habitación, examinado los muebles de cada cuarto, abierto todos los cajones, empujado todos los secretos, sondeado los asientos con largas agujas, levantado las tapas de las mesas, desmontado las armaduras de la camas, escudriñado las menores ranuras, registrado las cortinas, los visillos, las alfombras, los entarimados de los espejos. Por último, la totalidad de la superficie de la casa ha sido dividida en compartimentos numerados; cada pulgada cuadrada ha sido revisada con el microscopio, la quincuagésima parte de una línea no ha podido escapar a ese examen ni en la casa del ministro ni en las casas adyacentes. Por si acaso, D*** se había llevado consigo esa carta comprometedora, el prefecto de policía lo ha hecho detener y desvalijar dos veces por falsos ladrones. No se ha encontrado nada.

Desalentado, el prefecto fue en busca de Dupin; le contó el caso. Dupin lo animó a continuar sus pesquisas. Un mes después, el prefecto hacía una segunda visita a Dupin; no había tenido más suerte.

–De verdad, daría cincuenta mil francos –dijo– a quien me libre del apuro.

–En tal caso –replicó Dupin abriendo un cajón y sacando un libro de órdenes de pago– puede usted hacerme un bono por la cantidad que ha dicho. Cuando lo haya firmado, le daré su carta.

Y entregó el precioso documento al prefecto de policía, para gran estupefacción de este, que se marchó con pasos precipitados; después de su marcha, Dupin hizo conocer a Poe cómo se había convertido en poseedor de la carta; y para mostrarle que los medios a emplear debían variar con la persona a la que uno debe enfrentarse, le contó lo que sigue:

«Conocí a un niño de ocho años cuya infalibilidad en el juego de par e impar causaba la admiración universal. Tenía una forma de adivinación que consistía en la simple observación y en la apreciación de la sutileza de sus adversarios. Supongamos que su adversario sea un perfecto mentecato y, levantando su mano cerrada, le pregunta: ¿Par o impar? Nuestro escolar responde: Impar, y ha perdido. Pero en la segunda prueba, gana, porque se dice a sí mismo: El necio había puesto par la primera vez, y toda su astucia solo le da para hacerle poner impar en la segunda; por lo tanto diré: Impar; – dice: Impar, y gana.

»Ahora, con un adversario algo menos simple, habría razonado así: Ese muchacho ve que he dicho: Impar, y en la segunda jugada se propondrá –es la primera idea que se le presenta– una simple variación de par a impar, como hizo el primer imbécil; pero una segunda reflexión le dirá que ahí hay un cambio demasiado sencillo, y finalmente se decidirá a poner par como la primera vez. Por lo tanto diré: Par; – dice: Par, y gana».

Partiendo de este principio, Dupin empezó por tanto por conocer al ministro D***, se enteró de que era a un tiempo poeta y matemático.

«Como poeta y matemático –se dijo–, ha debido de razonar bien; como simple matemático no habría razonado en absoluto, y de ese modo habría quedado a merced del prefecto».

Esto es muy profundo, mis queridos lectores; el matemático se las habría ingeniado para crear un escondite, pero el poeta debía actuar de una forma totalmente distinta y proceder mediante la sencillez. En efecto, hay objetos que escapan a los ojos por el hecho mismo de su excesiva evidencia. Por ejemplo, en los mapas geográficos, las palabras en gruesos caracteres, que se extienden de un lado a otro del mapa, son mucho menos aparentes que los nombres escritos en caracteres finos y casi imperceptibles. Por tanto, D*** debía tratar de despistar a los agentes de policía mediante la ingenuidad misma de sus combinaciones.

Es lo que comprendió Dupin; conocía a D***, tenía un facsímil de la carta en cuestión; se dirigió al palacete del ministro y lo primero que vio encima de la mesa de su despacho fue esa inencontrable carta perfectamente visible; el poeta había comprendido que la mejor manera de sustraerla a las búsquedas era no esconderla en absoluto. Dupin se apoderó fácilmente de ella sustituyéndola por el facsímil y la jugarreta se acabó. Allí donde los husmeadores fracasaron, un simple razonador triunfó sin gran esfuerzo.

Ese relato es encantador y está lleno de interés. El señor Victorien Sardou13 hizo de él una pieza deliciosa, Las patas de mosca, obra de la que seguro que usted ha oído hablar, y que ha sido uno de los grandes éxitos del Gymnase14.

Llego al Escarabajo de oro, y aquí el héroe de Edgar Poe va a dar pruebas de una sagacidad poco común; me veré obligado a citar un largo pasaje de esta historia; pero usted no lo lamentará, y releerá el relato más de una vez, se lo prometo.

Poe estaba íntimamente unido a un tal señor William Legrand, que, arruinado por una serie de desgracias, abandonó Nueva Orleans y fue a establecerse cerca de Charleston, en Carolina del Sur, a la isla de Sullivan, formada únicamente por tres millas de arenas de mar, de un cuarto de milla de anchura. Legrand era de carácter misántropo, sujeto a alternativas de entusiasmo y de melancolía; le creían algo trastornado de cabeza, y sus padres habían puesto a su lado a un viejo negro que respondía al nombre de Júpiter.

Ya lo veis, ese Legrand, el amigo de Poe, será también un carácter de excepción, un temperamento que se sobreexcita con mucha facilidad, y sometido a crisis.

Un día Poe fue a visitarle; lo encontró de una alegría indescriptible; Legrand, que coleccionaba las conchas y las muestras entomológicas, acababa de descubrir un escarabajo de una especie extraña. ¿Estabais esperando esa palabra, verdad? En ese momento Legrand no tenía en su poder el animal; se lo había prestado a uno de sus amigos, el teniente G***, que residía en el fuerte Moultrie.

Júpiter confesaba no haber visto nunca un escarabajo como aquel; era de un brillante color dorado y de un peso considerable. El negro no dudaba de que fuese de oro macizo. Legrand quiso dar a su amigo un dibujo del insecto; buscó un trozo de papel y, al no encontrarlo, sacó de su bolsillo un trozo de vieja vitela muy sucia, sobre la que se puso a dibujar el animal. Pero, cosa extraña, cuando hubo terminado y pasado el pergamino a Poe, este vio en él, no un escarabajo, sino una calavera trazada con toda claridad. Hizo la observación. William no quiso admitirla pero tras una ligera discusión, hubo de reconocer que su pluma había dibujado un cráneo perfectamente reconocible. Tiró su papel de muy mal humor, luego lo recogió, lo examinó pensativo y por último lo guardó en su pupitre. Hablaron de otra cosa, y Poe se retiró, sin que Legrand hiciera ningún esfuerzo por retenerlo.

Un mes más tarde, Poe recibió la visita del negro. Este, muy preocupado, fue a hablarle del estado enfermizo de su amo, que se había vuelto taciturno, pálido, débil; atribuía aquel cambio a un incidente: que William habría sido mordido por su escarabajo. Desde aquel momento, todas las noches soñaba con oro. Júpiter venía con una carta de William, en la que William rogaba a Poe que fuese a verle.

–¡Venga! ¡Venga! –decía–. Deseo verle esta noche para un asunto grave. Le aseguro que es de la mayor importancia.

Ya ven cómo arranca la acción, y de qué interés singular debe ser esta historia. Un monómano que sueña con oro por haber sido mordido por un escarabajo.

Poe acompañó al negro hasta su barco, donde había una guadaña y tres azadones comprados por orden de William. Esa adquisición le sorprendió; llegó a la isla hacia las tres de la tarde. Legrand lo esperaba impaciente y le estrechó la mano con una vehemencia nerviosa. «Su rostro era de una palidez espectral, y sus ojos, por naturaleza muy oscuros, brillaban con un fulgor sobrenatural».

Poe le preguntó por su escarabajo. William le respondió que aquel escarabajo estaba destinado a hacer su fortuna, y que, utilizándolo de manera adecuada, llegaría hasta el oro, del que es indicio.

Al mismo tiempo le mostró un notabilísimo insecto desconocido en aquella época por los naturalistas; en una de las extremidades del dorso llevaba dos manchas negras y redondas, y en la otra una mancha de forma alargada. Sus élitros eran excesivamente duros y relucientes, y tenían positivamente el aspecto del oro bruñido.

–Le he enviado a buscar –dijo William a Poe– para pedirle consejo y ayuda a fin de cumplir los designios del destino y del escarabajo.

Poe interrumpió a William y le tomó el pulso; no le encontró el más ligero síntoma de fiebre; quiso sin embargo desviar el curso de sus ideas; pero William anunció su intención formal de hacer aquella misma noche una excursión a las colinas, excursión en la que el escarabajo debía desempeñar un importante papel. A Poe no le quedó más remedio que seguirle acompañado por Júpiter.