7,99 €

Mehr erfahren.

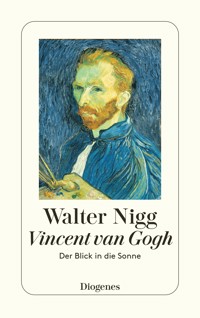

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Leben lang hat sich der Theologe Walter Nigg mit großen religösen Denkern befasst – und seine Liebe scheint dabei eher den Unheiligen als den Heiligen, eher den Ketzern als den Folgsamen zu gehören. In Vincent van Gogh trifft der unorthodoxe Theologe auf eine der unorthodoxesten Gestalten des 19. Jahrhunderts, einen genialen Maler, der gleichzeitig Ketzer ist, Denker, Gottsucher und Prophet, der sein Leben lang zu Gott strebt und mit diesem doch immer wieder in erbittertem Streit liegt. Wie Tolstoi sagt sich van Gogh schließlich von der Kirche und den Priestern los und lebt nach den Gesetzen einer Religion, die er ganz aus sich und der Natur schöpft. Walter Niggs Unterfangen, den Lebensweg von Vincent van Gogh nachzuzeichnen, scheint ehrgeizig – über kaum einen Maler ist so viel geschrieben worden wie über van Gogh, wenig Bilder sind bekannter als dessen Sonnenblumen. Doch gerade diese Fülle von Literatur macht Niggs Buch um so lesenswerter. Denn wie hier van Goghs Leben für einmal aus einer ganz anderen Perspektive geschildert wird, nämlich der religiösen, und wie sehr religiöse und künstlerische Entwicklung immer wieder miteinander verschmelzen – das ist in solcher Originalität und Eindringlichkeit nur selten zu lesen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Walter Nigg

Vincent van Gogh

Der Blick in die Sonne

Ein biographischer Essay

Mit 26 Abbildungen

Diogenes

Ein Mensch, der eine Passion erduldet hat

»Ich fühle, wie Vater und Mutter instinktiv – ich sage nicht bewußt – über mich denken. Es besteht eine ähnliche Scheu davor, mich ins Haus zu nehmen, wie wenn man einen großen zottigen Hund im Haus haben sollte. Er wird mit nassen Pfoten ins Zimmer kommen – und dann ist er überhaupt zottig. Er wird einem jeden in den Weg laufen. Und er bellt so laut. Kurzum, er ist ein schmutziges Vieh. Gut – aber das Tier hat eine menschliche Geschichte und, obwohl ein Hund, eine Menschenseele, und zwar eine so zartfühlende, daß er selbst fühlt, wie man über es denkt, was ein gewöhnlicher Hund nicht kann. Und ich, indem ich zugebe, daß ich eine Art Hund bin, lasse sie bei ihrer Würde.«1 Unter diesem Gesichtspunkt erfaßte der ungepflegte und struppige Vincent van Gogh sich selbst. Begreiflich, daß die Menschen vor ihm unwillkürlich einen Schritt zurückwichen. Sogar die Eltern und nicht nur die fein kultivierten Kunstliebhaber erlebten dies so. Vincent hat es selbst in einem Brief an seinen Bruder Theo geschrieben, und seine Zeilen sind nicht aus einer übertriebenen Sensibilität hervorgegangen. Sein Leben und Werk, unvoreingenommen betrachtet, lösen zunächst einen leichten Schrecken aus.

Man spürt noch heute in seinen Selbstbildnissen einen kleinen Nachhall davon. Er hat verschiedene gemalt, eines übertrifft das andere an Ungewöhnlichkeit, und keines huldigt nur der geringsten Verschönerungstendenz. Eine beinahe altrömische Härte spricht aus dem Selbstbildnis, das die Widmung an Gauguin trägt, und welch menschliche Wärme strahlt das Selbstporträt mit der Pfeife aus, während andere Darstellungen von ihm wiederum eine geradezu männliche Schönheit in sich bergen. Vor einem seltsamen Hintergrund, der auf die Unendlichkeit hinweist, hebt sich der Kopf eines Mannes ab, mit wild aussehendem rötlichem Haar. Ein durchdringender Blick, der sich in seiner Unbestechlichkeit nichts vormachen läßt, schaut dem Betrachter entgegen. Nein, der magisch-realistische Eindruck, der aus diesen Selbstbildnissen spricht, ist mit Worten schlechterdings nicht wiederzugeben. So also hat van Gogh ausgesehen, denkt man überrascht, und tatsächlich vergißt man dieses Antlitz nie wieder, hat man es einmal mit dem inneren Auge gesehen. Genau so ergeht es einem mit der Kunst dieses Menschen: fremd und vertraut zugleich, erweckt sie im Betrachter eine zwiespältige Empfindung.

Die Zeitgenossen Vincents konnten sich nicht ohne weiteres in diese ungewohnte Kunst hineindenken. Sie war so ganz verschieden von dem, was Maler sonst zu schaffen pflegten. Hugo von Hofmannsthal erzählte einmal, daß ihm diese Bilder im ersten Augenblick grell und unruhig, roh und sonderbar vorkamen, so daß er sich zunächst zurechtfinden mußte, um überhaupt die Einheit dieser Schöpfungen zu sehen. Verständlich, daß auch die Künstler der alten Schule, die an ihren Bildern oft ein bis zwei Jahre malten, entrüstet sagten: »So’n van Gogh schmiert da so’n Sonnenuntergang in einem Nachmittag zusammen, was soll’n das?«2 Unmöglich kann vom künstlerischen Standpunkt aus übersehen werden, daß die Gemälde der Impressionisten einen größeren Charme besitzen als diejenigen Vincents. Bei den impressionistischen Malern begegnet man keinen unfertigen und ungedeckten Leinwandpartien, keinen stehengelassenen Überarbeitungen und vertuschten Roheiten wie bei van Gogh. Es gibt vielleicht nicht ein Gemälde Vincents, auf das die Kategorie der Vollendung zutreffen dürfte.

Im Gegensatz zu dem befremdenden Eindruck sprechen jedoch Vincents Bilder von einem Lebensgefühl, das der moderne Mensch sehnsuchtsvoll als sein eigenes sucht und empfindet. Es ist kein Zufall, daß die Reproduktionen von Vincents Bildern in den Kunsthandlungen immer noch zu den am meisten verlangten Blättern gehören. Der holländische Künstler übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus; man kann sich des nachhaltigen Eindruckes seiner Schöpfungen nicht erwehren, denn seine Bilder verfolgen den Menschen förmlich. Sie ergreifen den Betrachter und lassen ihn nicht mehr los. Karl Jaspers redet sogar von einem »Stoß«, den er durch diese Bilder erhalten habe, und Meier-Graefe gesteht: »Einmal glaubten wir alle, ihn nachahmen zu müssen, auch wir, die nicht malten, glaubten, in dieser Demut und Einfalt, in diesem Glauben Rettung zu finden. Er brachte uns von einer Seite, was Dostojewskij von vielen brachte, stand uns womöglich noch näher.«3 Die Anerkennung van Goghs nahm ungeahnte Formen an, ja eine Zeitlang gab es eine wahre Van-Gogh-Manie, die wie eine Epidemie um sich griff. Seine sich nicht an der Schönheit weidenden Landschaftsbilder drücken die Bewegung und das Flammende der Natur lebendig und lesbar aus, und diese Wesenseigentümlichkeit ist es, die den heutigen Menschen unmittelbar anspricht und ihn veranlaßt, in van Gogh und auch in Cézanne die Begründer der modernen Malweise zu sehen.

Die weitverbreitete Begeisterung für van Gogh bei der offenkundigen Unvollkommenheit seiner Bilder bleibt ein Rätsel. Als solches wurde Vincent auch empfunden, über den man schon das Urteil fällte: »Seine Gemälde, in denen Greco, Goya und Daumier, die unheimlichsten Maler des neueren Europa, zu schreckhafter Wiedergeburt auferstanden sind, wirken wie gespenstige Alpdrücke, zermalmende Karikaturen, peinigende Verzeichnungen, diabolische Versuchungen; bisweilen denkt man mit Schauder, so müßten Klopfgeister malen.«4 Vincent war von der Gewalt des neuzeitlichen Lebens erfaßt; er hat die Wahrheit seines Jahrhunderts mit völligem Bewußtsein in sich aufgenommen, und daher fühlt der moderne Mensch instinktiv, daß in diesen Bildern sein eigenes Schicksal wiedergegeben ist, obschon van Gogh die Natur ganz unmondän und im deutlichen Gegensatz zu den Impressionisten aufgefaßt hat.

Der moderne Mensch vermochte sich die rätselvolle Erscheinung Vincents anzueignen, weil er sich seiner unter dem Aspekt der Intensität bemächtigte. Van Gogh war oft von der Wirklichkeit stark fasziniert, in fieberhaftem Arbeitseifer drückte er dann die Farben direkt aus den Tuben auf die Leinwand und gab mit dieser brennenden Malweise dem leidenschaftlichen Lebensgefühl des modernen Menschen Ausdruck. Zweifellos verkörpert Vincent eine dramatische Existenz, in der mit seltener Reinheit Leben und Kunst vom gleichen Formwillen gestaltet wurden. Ohne Zwang läßt sich sein bewegtes Dasein unter dem Gesichtspunkt der Dynamik betrachten. Wenn auch nach Plato alle Kunst dem Menschen nur durch eine Art Raserei zuteil wird, so genügt es trotzdem keineswegs, van Goghs Existenz »einem Leben in Leidenschaft« gleichzusetzen. Diese Darstellung der Romanciers ist zu einschränkend, sie bleibt am Vitalen hängen und übersieht, daß die Intensität nur ein nach außen sichtbarer Ausdruck eines inneren Vorganges ist. Wofür empfand Vincent solche Leidenschaft? War er lediglich ein Mensch, der von einem Dämon getrieben wurde? Diese Auffassung ist doch nur die halbe Wahrheit, eine Wahrheit, die nicht imstande ist, den Hintergrund aufzuhellen, aus dem die Gestalt heraustritt. Jedenfalls war es keine blinde, karamasowsche Leidenschaft, verfangen in der eigenen Intensität, sondern eine geistige Leidenschaft, die sich selbst verstand. Gerade auf dieses Selbstverständnis muß sich die Aufmerksamkeit richten, will man dem Sinn von van Goghs Existenz näherkommen.

Van Gogh reicht über die vitale Betrachtungsweise weit hinaus, seine Erscheinung durchbricht alle gewöhnlichen Maßstäbe. Er entzieht sich der bloß rationalen Erfassung, und es gibt kein traditionelles Schema, das auf ihn angewendet werden könnte. Das Wort Goethes über Shakespeare gilt auch von ihm: »Man kann gar nicht über ihn reden, es ist alles unzulänglich.« Da van Gogh noch jenes ursprüngliche Staunen kannte, das der Anfang allen echten Philosophierens ist, und er mit seiner Kunst »an unsern Instinkt für das Metaphysische appelliert«, so kann sein innerstes Wesen nur mit Kategorien erschlossen werden, die eigens für ihn erfunden werden müssen.

Selbstverständlich malte Vincent Bilder. Das will besagen, er malte weder eine Weltanschauung noch ein Lehrsystem. Das ist eine nicht zu bestreitende Feststellung. Ein Kunstwerk muß in erster Linie künstlerisch gesehen werden; doch sei sogleich hinzugefügt, daß diese künstlerische Betrachtung mit den traditionellen Kategorien der Ästhetik nicht identisch ist. Vincent war alles andere als ein ästhetischer Mensch. Wie hätte er dann von sich die Vorstellung eines zottigen Hundes haben können, der mit nassen Pfoten das Zimmer beschmutzt und laut bellt? Van Gogh selbst hegte den Argwohn, es handle sich bei seiner Malerei womöglich gar nicht um Kunst, sondern um etwas anderes. Dieses andere ist nicht leicht zu beschreiben. Sein Werk ist keine schöngeistige Angelegenheit, sondern, man ist versucht zu sagen, eine Überwindung der Kunst durch die Kunst. Wie alle großen Schöpfer rang Vincent letztlich um eine tiefgehende Deutung des Daseins. Seine Malerei ist die Geschichte des Ringens um eine neue Lebensform, die der seelischen Situation des modernen Menschen entspricht und die auflösenden Tendenzen der Neuzeit durch eine neue Synthese überwinden will. In van Goghs Kunst ist etwas ausgesprochen Metaphysisches, es vollzieht sich in ihr eine neue Sinngebung des Lebens, und der Betrachter wird vom Unbedingten ergriffen. Van Goghs Lebensentwurf hat die Menschen sogar dazu geführt, seine Malerei, der vielleicht die letzte Vollendung fehlt, zu überschätzen; willig übersahen sie die kleinen Unvollkommenheiten über dem Drama seiner menschlichen Existenz.

Vincent ist ein Mensch, der eine Passion erlitten hat. Die alte russische Geschichtsschreibung nannte solche Menschen »Gewalt-Erdulder«, und dieser Begriff ist auf van Gogh anzuwenden. Nicht alles Mißgeschick ist Passion, nur echtes Leiden adelt den Menschen. Wenn Christus die Passion schlechthin erlebt hat, und der Jünger nicht über dem Meister steht, so hat auch Vincent vom Anfang bis zum Ende seines Lebens eine Leidensgeschichte durchgemacht. Leiden zu können, ohne zu klagen, hat er als die schwere, ihm aufgetragene Lebensaufgabe betrachtet. Wie erschütternd ist Vincents Passion, vor der man sich nur verneigen kann! Das Entscheidende an van Goghs aufwühlendem Dasein ist sein unaufhaltsames, immer tieferes Hineinwachsen in die ihm bestimmte Passion, ein Aspekt, der sein Leben in ein ganz anderes Licht rückt.

Van Gogh hat das menschliche Dasein bewußt und unbewußt metaphysisch erlebt. Daraus erwuchs ihm jene ehrfürchtige Wirklichkeitsschau, die das Geheimnis seines Schaffens bildet. Das Erleben der modernen Wirklichkeit als etwas Göttliches gilt es zu sehen, will man seinem innersten Feuer nahekommen. In stärkstem Kontrast zur neuzeitlichen Dekadenz, die das Leben beständig unterhöhlt, kreist Vincents Kunst um das eine Thema einer neuen Begegnung mit dem Göttlichen. Er wollte auf eine neue Weise den Weltgrund wieder erleben. Mochte es zuweilen auch scheinen, als habe dieser Künstler in seinen Bildern vor allem Zwiegespräche mit seinen Mitmenschen geführt, so ging es ihm doch um die überaus ergreifende Gestaltung seines Daseins im Hinblick auf das Überirdische. Van Gogh war ein brennender Gottsucher, und in diesem unablässigen Hungern nach dem Ewigen ist er für den neuzeitlichen Menschen vorbildlich. Vincent strebte nach dem Überzeitlichen; durch sein Bekennen hat er als einer der ersten den neuen Pfad aufgespürt. Er wurde dadurch in allem Scheitern zu einer wegweisenden Gestalt, woraus sich auch die elementare Wirkung erklärt, die von seiner Passion ausgegangen ist.

Van Gogh befand sich in einem neuen Aufbruch zu den ewigen Fragen, sein innerstes Wesen läßt sich daher nur mit dem Schlüssel des Religiösen öffnen. Wir beschreiten den biographischen Weg, der auf eine dokumentarische Unterlage gegründet ist und sich nicht in einer Konstruktion verliert, um den religiösen Gang in die Wirklichkeit darstellen zu können. Freilich hat dieses Vorgehen seine Schwierigkeiten, denn die biographischen Stationen sind hauptsächlich durch seine Bilder markiert. Gemälde aber in Worte zu fassen ist eine mißliche Sache. Hat doch Philipp Otto Runge einmal gemeint, wenn er es sagen könnte, brauchte er nicht zu malen. Und doch soll nun, was man nur schauen kann, gesagt werden? Das scheint eine Unmöglichkeit zu sein, zumal nach dem Zeugnis Rilkes auch Rodin sich dahingehend geäußert hat, er müßte ein Jahr reden, um eines seiner Werke mit Worten zu wiederholen. In der Tat, es ist ein fragwürdiges und mißverständliches Unternehmen, über einen Maler zu schreiben, weil seine Visionen aus Zeichnungen und Farben in Worte und Sätze übersetzt werden müssen. Ohne eine gewisse Modifikation und Abschwächung geht es beim Wechsel dieser Ausdrucksformen nicht ab.

Bei Vincent vermindert sich diese Einbuße an Unmittelbarkeit, weil er sein Wollen nicht nur in unvergänglichen Bildern, sondern auch in vielen, überaus herrlichen Briefen ausgesprochen hat. Sie ermöglichen die biographische Verfolgung seines Lebensweges, sie sind von unschätzbarem Wert, sind eine glückliche Ergänzung zu den Bildern und zugleich deren unentbehrlicher Kommentar. Diese Briefe werden für alle Zeiten die wesentliche Biographie van Goghs bleiben, die von keiner noch so gerundeten Darstellung auch nur entfernt erreicht werden kann. Van Goghs Bruder wußte um den Wert dieser Briefe, denn er schrieb an seine Mutter: »Es würde wirklich ein merkwürdiges Buch sein, wenn man sehen könnte, wieviel Vincent gedacht hat.«6 Immer wieder stoßen van Goghs Briefe zu den letzten Fragen des menschlichen Daseins vor und zeugen von der erschütternden Passion, die er erlitten hat.

Wie ein Arbeiterpriester im Kohlenviertel

Vincent wurde in einem holländischen Landpfarrhaus um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts geboren. Doch ist er nicht aus der Atmosphäre Alt-Hollands zu erklären, denn bereits damals lebte Holland in der Erinnerung an seine frühere große Zeit. Die adrette Bürgerlichkeit dieses Landes, die stillen Grachten mit den sauberen Häusern waren ohne bestimmenden Einfluß auf ihn. Viel bedeutsamer für sein Wesen waren die ländliche Luft, die er von frühester Kindheit an einatmete, und der Zauber des Landlebens, der ihn erfüllte und beeindruckte, so daß er die Brabanter Landschaft sein Leben lang nie mehr vergaß. Der sommersprossige Knabe fühlte sich schon früh einsam unter den Menschen, ja sogar seinen Geschwistern stand er fremd gegenüber. Um so größer war seine Verbundenheit mit der Natur. Er wußte sie mit einer feinen Aufmerksamkeit zu belauschen, er liebte auch ausgesprochen die Tiere und Pflanzen.

Van Gogh war nicht nur vom Landleben begeistert, auch der Pfarrberuf seines Vaters machte starken Eindruck auf ihn. Zwar hatte die Vermittlungstheologie seines Vaters keine originelle Note, sie entsprach der eher liberalen Richtung der Groninger Schule. »Nicht die Lehre, sondern der Herr«, war ihre Losung, womit sie zu einer echten Frömmigkeit, frei von allem Bekenntniszwang, gelangte. Vincent nahm die gemütvolle Frömmigkeit seines Vaterhauses von Jugend an als etwas Selbstverständliches in sich auf und wurde unmerklich von ihr durchdrungen. Bei aller frommen Kirchlichkeit stand Vincents Kinderstube jedoch nicht unter einer bedrückenden Engherzigkeit; im Pfarrhaus freute man sich gemäß der humanistischen Tradition arglos an allem Schönen.

Vincent absolvierte eine Kunsthandelslehre bei seinem Onkel und zog hierauf nach London, wo im eckigen Jüngling das schlummernde religiöse Bewußtsein erwachte. Unmittelbaren Anlaß dazu bot seine unglückliche Liebe zu der Tochter seiner Zimmervermieterin, die ihm nach seiner Erklärung gestand, sich bereits mit einem früheren Kostgänger verlobt zu fühlen. Die Enttäuschung in der ersten Liebe bewirkte eine Veränderung in seinem Charakter; er wurde stiller und zurückgezogener und wendete sich immer mehr den religiösen Interessen zu. Vincent erlebte keine plötzliche Bekehrung, die einen entscheidenden Bruch mit der Vergangenheit herbeigeführt hätte, es war mehr ein gewolltes Hineinwachsen in das von seinem Vater anerzogene Christentum. Vincent begann, alles, was er erlebte, mit dem Mann zu vergleichen, der nach dem Johannesevangelium gesagt hat: »Ich bin die Wahrheit.« Diese nach innen gewandte Entwicklung vermochte auch die Übersiedlung nach Paris nicht zu durchkreuzen; das elegante Leben der Seine-Stadt übte auf den jungen van Gogh nicht die geringste Lockung aus. Er zog es vor, in seiner freien Zeit die Bibel zu lesen, er begeisterte sich an Bunyans Pilgerreise, las Onkel Toms Hütte, Dickens und Eliot und später auch Zola und Flaubert. Er ergab sich einer eifrigen Lektüre, denn eine »unausrottbare Liebe zu den Büchern« hatte ihn erfaßt. Seine Urteile beweisen, daß er zu lesen verstand: »Mein Gott, wie schön ist Shakespeare, um nicht mehr zu sagen! Wer ist so geheimnisvoll wie er!« Vincent fand bei ihm sowohl eine schmerzliche Zärtlichkeit als auch eine übermenschliche Unendlichkeit, die nach ihm nur noch Rembrandt besitze. Das religiöse Interesse nahm dermaßen überhand, daß er durch sein schroffes Benehmen der Kundschaft gegenüber für den Kunsthandel untragbar wurde. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Vorgesetzten, in der van Gogh den Kunsthandel als Gewinnsucht und Gewinnsucht als anständigen Diebstahl bezeichnete. Das aufgeregte Gespräch endigte mit seiner Entlassung. Er war nicht für den »Tulpenhandel« geschaffen, wie er den Kunsthandel später nannte.

Vincent kehrte nach London zurück; er wurde vorerst Aufseher in einem Knabenpensionat und nachher Gehilfe bei einem Methodistenprediger. Der frühzeitig mit den Stigmata der Passion gezeichnete Vincent predigte den Arbeitern in den Vorstädten Londons, daß Kummer besser als Freude sei. Er selbst fühlte sich krank, wußte sich aber vom Arm Gottes gehalten. Unwiderstehlich zog es ihn zum Religiösen hin, er hatte ein ausgesprochenes Bedürfnis, die Erniedrigten zu trösten. Damals erwachte in ihm der Wunsch, Flügel zu bekommen, Flügel, die den Menschen über das Leben und den Tod hinaustragen, wenn er auch die Klarheit besaß über den »Unterschied zwischen unserem Verlangen, Christen zu werden, und Ikarus, der zur Sonne fliegen wollte«.7

Wie viele religiöse Menschen ging Vincent zunächst von der christlichen Tradition aus. Die Gestalt Jesu war ihm wichtig geworden, und er besuchte die Kirche, sooft ihm dies nur möglich war. Das frühere Zeichnen gewöhnte er sich allmählich ab, weil er der Meinung war: »Gefühl, selbst feines Gefühl für die Schönheiten in der Natur, ist nicht dasselbe wie ein gläubiges Gefühl; gleichwohl glaube ich, daß diese beiden miteinander in naher Verbindung stehen.«8 Diese Äußerung ist charakteristisch für die damalige Phase von Vincents religiöser Entwicklung. Der erste Teil des Satzes zeigt deutlich den Einfluß der überlieferten Christlichkeit, der Nachsatz entspringt seinem eigenen Empfinden. Seinem Bruder riet er, sich zu begeistern, da man nie etwas schön genug finden könne. Er selbst schwankte unentschieden zwischen Frömmigkeit und Naturliebe, doch überwog in der damaligen Zeit der christliche Einfluß. Die Bücher von Renan, Michelet will er nicht vergessen, sie aber weglegen. Zwar wollte er ausdrücklich nicht »engherzig und beschränkt« werden, sondern nach Licht und Freiheit suchen. Kein Tag aber sollte ohne Gebet vorübergehen, voller Freude schrieb er: »In Christus können alle Dinge dieser Welt auch besser und gleichsam geheiligt werden.«9 In dieser Zeit stellte er sich die Fragen: »Welch ein mühseliges Leben haben die Bauern in Brabant und woher ihre Kraft? Und die armen Frauen, was ist die Stütze ihres Lebens? Sollte es nicht das Bild Christi sein, die wunderbare Macht und Anziehungskraft dieses Namens?«10 Der Glaube an Gott war ihm keine gedankenlose Gewohnheitssache, es wurde ihm zur inneren Gewißheit, »daß man ohne den Glauben an einen Gott nicht leben kann«.11 Obwohl Vincents damalige Frömmigkeit ein beinahe pietistisches Gepräge trug, indem er beständig Bibelsprüche in seine Briefe einflocht und sich im Anhören von Predigten nicht genugtun konnte, sind doch auch die ersten Regungen einer eigenen Frömmigkeit wahrnehmbar. Er ging nicht nur in eine einzige Kirche; in seinem weiten, umfassenden Gefühl besuchte er auch die niederländisch-reformierte, die lutherische, die katholische, die altkatholische Kirche, ja selbst die Synagoge. Auf die Frage, warum er in verschiedene Kirchen gehe, antwortete er: »Meinen Sie denn, daß Gott in den andern Kirchen nicht zu finden ist?«12 Das Suchende wurde in ihm immer stärker, es stieß ins Überkonfessionelle vor und verlangte nach der Gegenwart Gottes. Ein Tasten und Sehnen nahmen überhand, denen freilich noch kein Finden beschieden war.

Es konnte Vincents religiöses Bedürfnis auf die Dauer nicht befriedigen, daß er in dilettantischer Weise die Bibel vom Holländischen ins Französische, Deutsche und Englische übersetzte. Er war eine viel zu tatkräftige und aktive Natur und fand in einem Sich-selber-Erbauen kein Genüge. Eines Tages kristallisierte sich denn auch aus dem gärenden Verlangen deutlich der eine Wunsch heraus: »Ich will Seelsorger werden, gerade wie Vater.« Das Christentum war allzu konkret in sein Leben getreten, es mußte aus ihm der Drang nach dem Apostolat hervorgehen. Seine missionarische Ader kam erstmals zum Vorschein, wenn auch noch ganz in der traditionellen Form. »Es ist mir in diesen Tagen, als ob es keinen andern Beruf mehr auf der Welt gäbe als den eines Schulmeisters oder Predigers, mit allem, was dazwischen liegt, als Missionar.«13 Vincent drängte es unwiderstehlich, unter den Arbeitern und Armen für das Evangelium zu wirken und in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, dessen Tätigkeit er in jenen Jahren als das Ideal seines Lebens bewertete.

Um sein Sendungsgefühl verwirklichen zu können, erlangte Vincent von seinen Eltern die Erlaubnis, die nötigen Studien nachzuholen. Mit vierundzwanzig Jahren begann er, sich in Amsterdam auf die Maturität vorzubereiten. Daneben beschäftigte er sich eifrig mit religiösen Fragen. In einem Brief pries er Thomas a Kempis’ Nachfolge Christi als ein »sublimes, eigenartiges Buch«, darinnen sich Worte finden, »so tief und ernst, daß man sie nicht ohne Aufregung, ja beinahe nicht ohne Furcht lesen kann«.14 Seinen Bruder fordert er auf, in sich selbst zu wurzeln und sich das Leben nicht leicht zu machen. »Es ist gut, bei dem Glauben zu bleiben, daß alles wunderbar ist, weit mehr, als man begreifen kann; denn das ist die Wahrheit, und es ist gut, feinfühlig, bescheiden und zart von Herzen zu bleiben, muß einer dieses Gefühl auch manchmal verbergen, wie das öfters nötig ist; es ist gut, voller Wissen zu sein in den Dingen, die verborgen sind vor den Weisen und Verständigen dieser Welt, die aber von Natur den Armen und Einfältigen, den Frauen und Kindern offenbart sind … Das ist das Bedürfnis nach nichts Geringerem als dem Unendlichen und Wunderbaren, und der Mensch tut wohl daran, wenn er nicht mit weniger zufrieden ist und sich nicht zu Hause fühlt, solange er das nicht errungen hat. Das ist der innere Sinn, den alle großen Männer in ihren Werken ausgedrückt haben, alle, die etwas gedacht haben, alle, die etwas mehr gesucht und gearbeitet und mehr liebgehabt haben als die andern, alle, die auf die hohe See des Lebens hinausgesteuert sind.«15 Dieser Aufforderung kam Vincent selbst nach, er ist auf das offene Meer hinausgefahren; davon legt sein ganzes Leben Zeugnis ab.

Mit seiner Vorbereitungsarbeit auf die Maturität kam Vincent freilich nicht recht vorwärts. Wohl lief er selbst an den heißesten Sommertagen mit einer Grammatik unter dem Arm zu seinem Lehrer ins Judenviertel, aber der gewünschte Fortschritt wollte sich nicht einstellen. Während er sich die lateinischen Vokabeln anzueignen vermochte, war er außerstande, die griechische Sprache zu erlernen. Trotz aller verzweifelten Anstrengungen blieben ihm die alten Sprachen verschlossen, er stieß auf unüberwindbare Schwierigkeiten. Empört und verzagt fragte er seinen Sprachlehrer Mendes da Costa: »Glaubt Ihr nun wirklich, daß derlei Abscheulichkeiten für jemand notwendig sind, der will, was ich will: armen Menschen Frieden geben mit ihrem Erdengeschicke?«16