10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

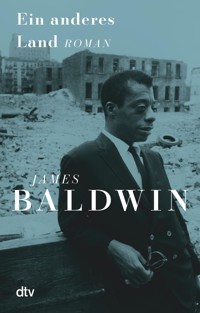

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Die Welt ist nicht mehr weiß, und sie wird nie mehr weiß sein.« Als wäre es eine Nachricht von heute: Nachdem ein weißer Polizist einen Schwarzen erschossen hat, kommt es in Harlem 1943 zu Ausschreitungen. Inmitten der Unruhen trägt der 19-jährige James Baldwin seinen Vater zu Grabe. Das Verhältnis der beiden war zerrüttet wie das Land, das Baldwin bald Richtung Frankreich verlassen wird. Erst aus der Distanz vermag er sich seinem Vater und seiner Heimat wieder anzunähern und sich den brennenden Fragen zu stellen: Was bedeutet es, Schwarz zu sein – in den USA und in Europa? Von weißen Präsidenten regiert, von weißen Medien informiert, von einer weißen Popkultur umgeben. In zehn Essays verbindet Baldwin Analyse und Argument mit intimen Einblicken in die Suche nach der eigenen Identität. Mit einem Vorwort von Mithu Sanyal und einer Nachbemerkung der Übersetzerin Miriam Mandelkow

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

Als wäre es eine Nachricht von heute: Nachdem ein weißer Polizist einen Schwarzen erschossen hat, kommt es in Harlem 1943 zu Ausschreitungen. Inmitten der Unruhen trägt der neunzehnjährige James Baldwin seinen nach langer Krankheit verstorbenen Vater zu Grabe. Das Verhältnis der beiden war zerrüttet wie das Land, das Baldwin bald Richtung Frankreich verlassen wird. Erst aus der Distanz vermag er sich seinem Vater und seiner Heimat wieder anzunähern und sich den brennenden Fragen zu stellen: Was bedeutet es, Schwarz zu sein – in den USA und in Europa? Von weißen Präsidenten regiert, von weißen Medien informiert, von einer weißen Popkultur umgeben zu sein. Baldwin verbindet in seinen Essays Analyse und Argument mit intimen Einblicken in die Suche nach der eigenen Identität – als Autor und als Schwarzer Mann, der Männer liebt. Einfühlsam und elegant erzählt er von der inspirierenden Freundschaft einer weißen Lehrerin, die Baldwins Vater trotz oder wegen ihrer Zugewandtheit verachtet; davon, wie er in Paris 1949 über Weihnachten inhaftiert wird; wie er als erster Schwarzer in ein Schweizer Bergdorf reist und in verängstigte Gesichter blickt.

James Baldwin

Von einem Sohn dieses Landes

›Notes of a Native Son‹

Essays

Aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow

Mit einem Vorwort von Mithu Sanyal und einer Nachbemerkung der Übersetzerin

Vorwort

LOVE BALDWIN

Mithu M. Sanyal

Ich habe einmal gewettet, dass es niemandem gelingt, ein Buch von James Baldwin zu lesen, ohne zu weinen. Zumindest gelingt es mir nicht. Meine Freundin Sandra meint, das läge daran, dass ich neidisch auf die glühende Schönheit von Baldwins Prosa bin. Natürlich bin ich das!

Neid im Sinne von Begehren.

Von so schreiben wollen wie.

Weil es das Nächstbeste ist, zitiere ich ihn ständig, zum Beispiel in meinem Roman »Identitti«, zum Beispiel folgende Stelle aus ebendieser Essaysammlung hier, in der Kinder in einem Schweizer Bergdorf Baldwin das N-Wort rufend hinterherlaufen, weil sie noch nie einen Schwarzen gesehen haben (allerdings durchaus die Schimpfworte dafür kennen):

»Wenn ich überhaupt reagierte, dann mit dem Bemühen, freundlich zu sein – da es (lange vor der Einschulung) vordringlich zur Erziehung des schwarzen Amerikaners gehört, Menschen dazu zu bringen, ihn zu ›mögen‹. Diese Lächle-und-die-Welt-lächelt-zurück-Masche funktionierte in dieser Situation ungefähr so gut wie in der, für die sie ersonnen worden war, nämlich gar nicht.«[1]

Diese Stelle stammt aus dem Essay »Fremder im Dorf«, in dem Baldwin gespenstisch großartig beschreibt, was es mit einem Menschen macht, wenn er nicht als Mensch wahrgenommen wird. Die Kinder rufen das N-Wort nicht mit derselben Intention wie amerikanische Kinder das tun würden, trotzdem fährt es ihm wie Eis unter die Haut (S. 211 als Service für alle, die in den aktuellen Debatten darüber, ob wir das N-Wort verwenden dürfen oder nicht, nach Inspiration suchen), ihr Interesse an Baldwin ist nicht feindlich, es ist nicht einmal unfreundlich, es hat nur nichts mit den Gefühlen zu tun, die wir mit unseresgleichen teilen.

»Schließlich kann niemand gemocht werden, dessen menschliche Geltung und Komplexität nicht anerkannt wurde oder werden kann. Mein Lächeln war lediglich ein weiteres unerhörtes Phänomen, das ihnen erlaubte, meine Zähne zu sehen – mein Lächeln sahen sie eigentlich gar nicht, und mir kam der Gedanke, dass niemand den Unterschied bemerken würde, wenn ich stattdessen die Zähne fletschte.«[2]

Aber ich will den Text hier gar nicht nacherzählen. Das kann Baldwin selbst besser. Und Sie können selbst lesen. Was kann ein Vorwort also leisten?

Es ist mein größenwahnsinniger Versuch, die Essenz dieser Essays zu erfassen und herauszufinden, was Baldwins Texte so besonders macht. Und zwar besonderer als andere brillante Essays anderer brillanter Autor:innen.

Deshalb war es eine solche Überraschung, als ich sie zu diesem Zweck wieder las und bemerkte, dass sie nicht ein Best-of seiner klügsten Gedanken sind, sondern Baldwins Autobiographie.

»Die Geschichte meiner Kindheit ist die übliche Schauergeschichte, die wir mit der nüchternen Feststellung übergehen können, dass ich sie ganz gewiss nicht noch einmal durchleben möchte. Damals hatte meine Mutter die leidige und mysteriöse Angewohnheit, Kinder zu kriegen. Waren sie geboren, übernahm ich sie mit einer Hand und in der anderen hielt ich ein Buch.«[3]

Das Wort »Buch« verrät, dass es sich hier nicht um Baldwins Lebensgeschichte handelt, sondern um die Geschichte, wie er sich ins Leben geschrieben, wie er mit Worten auf Papier eine Existenz für sich beansprucht hat, die ihm die Welt a priori absprach. Dabei unternimmt er die nahezu unmögliche Aufgabe, über unfaire Dinge fair zu schreiben. Nicht nur über race relations, sondern auch über family relations. Der titelgebende Essay »Von einem Sohn dieses Landes« handelt vom Tod seines Vaters. Seines Vaters, der ihm ständig gesagt hatte, wie hässlich er sei – und das James Baldwin, einem der schönsten Männer, die ich je gesehen habe. All das erwähnt er nicht einmal in dem Text, stattdessen versucht er möglichst wahrhaftig über seine Gefühle zu schreiben. (Das ist auch so eine Baldwin-Sache, dass es ihm nicht um große, abstrakte Konzepte wie Wahrheit geht, sondern um formbare, intersubjektive wie Wahrhaftigkeit.)

»Am 28. Juli, es war ein Mittwoch, glaube ich, besuchte ich meinen Vater zum ersten Mal während seiner Krankheit und zum letzten Mal in seinem Leben. Sobald ich ihn sah, wusste ich, weshalb ich den Besuch so lange aufgeschoben hatte. Ich hatte meiner Mutter gesagt, ich wolle ihn nicht sehen, weil ich ihn hasste. Aber das stimmte nicht. Ich hatte ihn gehasst, und an diesem Hass wollte ich festhalten. Ich wollte ihn nicht als Wrack sehen: Ein Wrack hatte ich nicht gehasst. Wahrscheinlich halten die Menschen auch deshalb so stur an ihrem Hass fest, weil sie ahnen: Ist der Hass einmal verschwunden, kommt der Schmerz.«[4]

James Baldwin stellt sich dem Schmerz. Aber er bleibt nicht beim Schmerz stehen. Würde er von Heilung sprechen? Vielleicht. Aber vor allem geht es ihm um das (Weiter-)Leben. Darum, sich nicht endlos von der Vergangenheit verstümmeln zu lassen. Ohne sie zu verleugnen. Aber auch ohne sie zu seiner Raison d’Être zu machen. Er weiß, wie die Mechanismen der Entwertung funktionieren, wie eine Entwertung die nächste bedingt, und es geht ihm darum, diese Kette zu durchbrechen.

Der Titel des Essays, so wie der ganzen Sammlung, ist ein Verweis auf die andere Vaterfigur in seinem Leben: auf den Schriftsteller Richard Wright und seinen Roman »Native Son«. Das ist jetzt übrigens nicht besonders belesen von mir, sondern Baldwin stellt es direkt im ersten Essay der Sammlung, »Jedermanns Protestroman«, und in nahezu allen weiteren klar. Hier geht es um Traditionen und Belonging. Es geht um Stimmen, die einander antworten und in sich das Echo von anderen, älteren Stimmen tragen. »Die Gesellschaft wird durch unsere Bedürftigkeit zusammengehalten, durch Legende, Mythos und Zwang entstanden aus der Furcht, andernfalls könnten wir in jene Leere geschleudert werden, in der sich, wie die Erde vor dem ersten Wort, die Grundfesten der Gesellschaft verbergen.«[5]

Welche Geschichten wir uns über etwas – Menschen, Ereignisse, race und sex und life – erzählen, bestimmt wie wir darüber denken. Eine Geschichte ist niemals »nur« eine Geschichte. Storys öffnen und verschließen Türen, sie haben die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern. Davon ist Baldwin überzeugt, und deshalb ist er – so nachsichtig er bei Menschen ist – so knallhart, wenn es um Storys geht. Ich habe noch nie eine gnadenlosere – und nebenbei überzeugendere – Kritik gelesen als seine Beschreibung von Bigger, dem Antihelden aus »Native Son«, der für Baldwin keine Figur, sondern eine Parabel ist und damit blutlos und bedeutungslos bleibt: Bigger »hat keine erkennbare Beziehung zu sich selbst, zu seinem Leben, zu seinen Leuten, auch nicht zu anderen Leuten – in dieser Hinsicht ist er vielleicht besonders amerikanisch –, und seine Kraft bezieht er nicht aus seiner Bedeutung als soziales (oder asoziales) Element, sondern als Verkörperung eines Mythos«. (S. 71)

In »Von einem Sohn dieses Landes« versucht Baldwin Bigger – und damit sich selbst – diese Vergangenheit und damit auch eine Zukunft zu geben, eine Persönlichkeit, aber vor allem geht es ihm um das Beschreiben und damit Gestalten von Beziehungen, Beziehungen zu anderen Schwarzen, zu der Welt um ihn herum, zu sich selbst. »Denn Biggers Tragik besteht nicht darin, dass er friert, schwarz ist oder Hunger hat, nicht mal, dass er Amerikaner ist, ein schwarzer Amerikaner, sondern dass er sich einer Glaubenslehre verschrieben hat, die ihm das Leben verwehrt, dass er die Möglichkeit einräumt, ein Untermensch zu sein, und sich daher gezwungen sieht, nach jenen brutalen Maßstäben, die ihm bei seiner Geburt zugewiesen wurden, um sein Menschsein zu kämpfen. Doch unser Menschsein ist unsere Bürde, unser Leben; wir müssen nicht darum kämpfen, wir müssen nur das tun, was so unendlich viel schwerer ist – nämlich, es auf uns nehmen.«[6] Wenn’s weiter nichts ist.

Denn das ist ja nicht nur das Problem der Protest Novel, sondern das jedes sozialen Protestes: Es reicht nicht, mit denselben Bildern – nur mit umgekehrten Vorzeichen – zu operieren. Wenn ich mir anschaue, wie schwierig es für mich war – okay: ist – eine eigene Stimme zu finden, Bücher zu schreiben, die nicht nur die Stimme der Gesellschaft imitierten, indem ich sie anklagte, wird mir das Ausmaß von Baldwins Leistung überhaupt erst klar. Dazu kommt die Leistung, das so leicht wirken zu lassen. Wenn man diese Essays liest, erscheint es nicht nur einfach, so wie Baldwin zu denken, sondern unumgänglich: so frei, so warm, so selbstverständlich. Dabei war die Gesellschaft unvergleichlich brutaler zu ihm als Schwarzem Mann in den USA als zu mir als braunem Mädchen in der BRD.

Und unvergleichlich selbstgefälliger. 1965 trat James Baldwin in der berühmten Cambridge Debate gegen den konservativen Autor und Kommentator William F. Buckley an. Das Thema: Geht der amerikanische Traum auf Kosten der Schwarzen? In Anbetracht der Tatsache, dass nur ein Bruchteil der Schwarzen Bevölkerung zu den Wahlen zugelassen wurde und kurz vor der Debatte Hunderte von Schwarzen, inklusive Schulkindern, verhaftet worden waren, weil sie für de facto und nicht nur theoretisch gleiches Wahlrecht auf die Straße gegangen waren, ist es zumindest verblüffend, dass Buckley diese Diskriminierung auf die Schwarzen selbst zurückführt, auf: »… das Versäumnis der schwarzen Gemeinschaft, wie andere Minderheiten in Amerika gewisse Anstrengungen zu unternehmen … diese spezifische Energie, so spürbar in der jüdischen – und bis zu einem gewissen und geringeren Grad auch in der italienischen und irischen – Gemeinschaft, ist aus irgendeinem Grund nicht vorhanden.«[7] Wow: Die Schwarzen strengen sich halt nicht so an wie die Juden. (Mehr zu dem komplexen Verhältnis zwischen Schwarzen und Jüd:innen – und ja, ich weiß, dass es auch Schwarze Jüd:innen gibt – in dem Essay »Harlem«.)

Sollten Schwarze wie James Baldwin den amerikanischen Traum weiter in Frage stellen, so fährt Buckley fort: »… dann werden wir dagegen kämpfen, und zwar nicht nur in der Cambridge Union, sondern so, wie Sie vor nicht allzu langer Zeit an Stränden, auf Anhöhen und Bergen kämpfen mussten …«[8] Auch wenn Buckley hier die berühmte Rede von Winston Churchill gegen Hitler und die Wehrmacht nur rudimentär richtig zitiert, ist seine Aussage eindeutig: Schwarze, die sich für ihre Rechte einsetzen, sind Nazis.

Apropos Nazis: Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Schwarzen Soldaten, die nach Europa geschickt werden sollten, um gegen den Hitlerfaschismus zu kämpfen, ohne Ausnahme in den Südstaaten ausgebildet und in den Trainingslagern so schlecht behandelt, dass ihre Familien und Freund:innen … aber lesen Sie Baldwin selbst:

»[A]lle empfanden eine diffuse, hoffnungslose Bitterkeit und ebenso jene Panik, die sich kaum unterdrücken lässt, wenn man weiß, dass ein geliebter Mensch außer Reichweite ist und in Gefahr. Auf Dauer setzt Hilflosigkeit und bohrende Beunruhigung dem stärksten Gemüt zu. Die Menschen in meinem Umfeld, so lässt sich dies alles vielleicht am besten zusammenfassen, reagierten in erster Linie mit Erleichterung auf die Nachricht, dass ihre Jungs nun aus dem Süden nach Übersee verschifft wurden, um dort zu kämpfen.«[9] Das ist für mich das stärkste Bild für Rassismus, das ich jemals gelesen habe: dass alles besser ist, sogar in einen Krieg ziehen zu müssen, als weiter den eigenen Landsleuten ausgeliefert zu sein.

Bei alldem ist James Baldwins »Wir« immer ein »Wir Amerikaner«. Nicht »Wir Schwarze Amerikaner«, sondern »Wir alle«. Es ist immer auch das Wir der Täter. Nicht, weil er sich mit dem weißen Amerika identifiziert. Wie könnte er auch? Sondern weil ein System der Unterdrückung uns immer alle betrifft. Rassismus ist nicht etwas, was da draußen passiert, es ist in uns, durchdringt all unsere Gedanken und lässt sich, wie Wein in Wasser, nicht mehr davon trennen. Rassismus bestimmt nicht, wie Menschen über uns denken, sondern auch, wie wir über uns denken. Mehr noch: Rassismus bestimmt, wie wir über Menschen wie uns fühlen.

»Das Universum, das nicht nur aus Sternen, Mond und Planeten besteht, aus Blumen, Gras und Bäumen, sondern aus anderen Menschen, ist nicht auf dein Dasein eingestellt, hat keinen Platz für dich geschaffen, und wenn die Liebe das Tor nicht weit aufmacht, wird auch keine andere Macht das können oder wollen. Wenn man an der Liebe der Menschen verzweifelt – und wer ist das nicht schon mal? –, bleibt nur die Liebe Gottes. Aber Gott – und das spürte ich sogar damals, vor so langer Zeit, widerwillig auf diesem fürchterlichen Boden – ist weiß.«[10]

Der Dichter Langston Hughes schrieb über »Notes of a Native Son« in der New York Times: »[Baldwin] macht mit Worten, was das Meer mit Wellen macht, lässt sie fließen und schlagen, rollen und weichen, sich auftürmen und mit einer Verneigung entschwinden.«[11]

Doch diesen Beat musste James Baldwin sich mühsam antrainieren, wieder antrainieren, hatte er doch alles darangesetzt, weiß – oder zumindest nicht Schwarz – zu klingen. Nach einem Nervenzusammenbruch erholte er sich in Leukerbad, jenem Bergdorf aus »Fremder im Dorf«, im Gepäck eine Schreibmaschine und zwei Schallplatten. Während er schrieb, hörte er endlos Bessie Smith und versuchte ihre Rhythmen in Fleisch und Blut und tippende Finger übergehen zu lassen. »[Ich] hatte mir selbst so viele Lügen erzählt, dass ich mich tatsächlich unter einem völlig verstiegenen Bild von mir begrub, das gar nicht meins war, sondern das Bild, das die Weißen sich von mir machten. Da wurde mir klar, dass ich – ganz offensichtlich – nicht immer so gesprochen hatte, wie ich es mir mühsam antrainiert hatte. Ich musste zu meinen Anfängen zurückfinden, um, rein praktisch als Schriftsteller, das schwarze Englisch neu zu erschaffen. Ich begriff, dass es um den Tonfall ging, nicht darum, S oder Ns oder Gs zu verschlucken, sondern um den Beat. Bessie hatte den Beat. In dieser eisigen Wildnis, so weit entfernt von Harlem, wie man sich nur vorstellen kann, … mit Bessie Smith … fing ich an … Es ist die Stimme, der Ton, die ich in mir trage«,[12] beschrieb James Baldwin dem Journalisten Studs Terkel 1961 diesen Prozess.

Vielleicht ist das der Grund, warum Baldwins Texte ein solches Ganzkörpererlebnis sind, warum sie einem nicht nur ins Gehirn, sondern unter die Haut kriechen. Und das vor dem Hintergrund, dass er – dass Menschen wie er – jahrhundertelang als das Gegenteil von Literatur und Kunst wahrgenommen wurden, als konstitutive Fremde in der Kulturwelt. Während Weiße »[v]on der Warte der Macht aus betrachtet nirgendwo auf der Welt Fremde sein [können]; genau genommen haben sie die moderne Welt geschaffen, ob sie sie nun kennen oder nicht. Noch die Ungebildetsten unter ihnen sind auf eine mir verwehrte Weise mit Dante, Shakespeare, Michelangelo, Aeschylus, Da Vinci, Rembrandt und Racine verwandt; die Kathedrale von Chartres sagt ihnen etwas, was sie mir nicht sagen kann, ebenso wie das Empire State Building, sollte einer von ihnen es jemals zu Gesicht bekommen. Ihre Tänze und Lobgesänge haben Beethoven und Bach hervorgebracht. Vor wenigen Jahrhunderten erstrahlten sie in vollem Glanz – ich aber bin in Afrika und sehe die Eroberer kommen …«[13]

Ich lese diese Zeilen und will NEIN!!! schreien. Und es ist erschütternd und gleichzeitig erleichternd, einmal nicht mit James Baldwin übereinzustimmen, dass nicht jeder Satz voller Weisheit ist, sondern bestimmte Sätze lediglich klug und nicht unfehlbar sind. Und dann merke ich, dass das nicht – natürlich nicht! – Baldwins persönliche Meinung ist, sondern die Position, die ihm die Gesellschaft vis-à-vis Kunst und Kultur zuweist. Im »the-West-versus-the-Rest«-Narrativ gehören Schwarze und braune Menschen nicht zu denen, die Kultur schaffen und besitzen, sondern zu denen, die Kulturen verkörpern, so dass man sie studieren und beschreiben kann, als wären sie Kulturen in einer Petrischale. Und dann erhebt das Bakterium, pardon Baldwin, den Kopf und schaut zurück.

Und was für ein erschreckender Blick das ist, den James Baldwin auf die Gesellschaft wirft: Ich verstehe dich, ich sehe dich, ich sehe deine tiefsten Ängste; Nicht wegen der Dinge, die du tust, sondern wegen der Dinge, die du mir antust; Und ich verurteile dich nicht dafür; Ich bestrafe dich nicht, denn das tust du selber; Und nur du kannst damit aufhören, dich zu bestrafen, endlos zu bestrafen: Ich entmenschliche dich nicht, doch indem du mich entmenschlichst, entmenschlichst du dich selbst.

»Ich glaube wirklich, dass nichts dem Menschen schwerer fällt, als jemandem zu vergeben, dem man wissentlich Unrecht getan hat«, erklärte Baldwin 1987 in einem Interview.

Die Schriftstellerin Mavis Nicholson hakte nach: »Weiße leben also mit einer Schuld?«

»Weiße leben mit dem Albtraum des ((N-Wort)), den sie erfunden haben. Sie brauchen den ((N-Wort)), um das Verbrechen zu rechtfertigen. Den Menschen sehen sie nicht«, antwortete Baldwin.[14]

Ein solcher Blick ist in seinem Kern unzerstörbar. Und das ist das Allererschreckendste daran. Man kann diesen Schauenden beleidigen, man kann ihn schlagen, ja sogar töten, aber man kann ihn nicht davon abbringen, er selbst zu sein. Er ist unabhängig, weil er … ja was? Was ist das Geheimnis von Baldwins Unabhängigkeit? Woher bekommt er die Anerkennung, um die er die weiße Gesellschaft nicht anbettelt?

Die Antwort ist: Liebe. Liebe ist der Schlüssel zu Baldwins Literatur und Politik, allerdings Liebe als revolutionäre Handlung, Liebe von Menschen für Menschen, denen gesagt wird, dass sie weniger Liebe wert, überhaupt weniger wert sind als Weiße. Baldwins Literatur bricht das 11. Amerikanische Gebot: Thou shalt not love your own kind, it is blasphemy in the face of the Lord to love anything that is not white. 1971 schrieb er in einem offenen Brief an Angela Davis, die wegen eines bewaffneten Überfalls, bei dem sie erwiesenermaßen nicht anwesend gewesen war, im Gefängnis saß:

»Liebe Schwester,

[…] Amerikas Triumph – der schon immer zugleich Amerikas Tragödie war – besteht darin, dass schwarze Menschen sich irgendwann tatsächlich selbst verachten. […] In meiner Kindheit brachten sich Schwarze jeden Samstagabend auf der Lenox Avenue gegenseitig um, und niemand hat ihnen oder mir erklärt, dass es Absicht war, dass wir uns gegenseitig umbringen, dass wir zusammengepfercht waren wie die Tiere, damit wir uns irgendwann selbst als Tiere betrachten.«[15]

Viele seiner Bücher handeln von der Herausforderung, unter diesen Umständen einen anderen Menschen zu lieben und sich in einer brutal hierarchischen Gesellschaft als Gleiche zu begegnen. In »Notes of a Native Son« geht es um die Herausforderung und den Schmerz und die Schwierigkeit, sich selbst zu lieben. »Ich sah nicht sehr klar, das allerdings sah ich: dass mein Leben, mein Leben in Gefahr war, und zwar nicht durch etwas, das man mir antun könnte, sondern durch den Hass in meinem Herzen.«[16]

Ich liebe James Badwin so sehr, weil James Baldwin so sehr liebt. Weil Baldwins Beziehung zu der Welt – auch der Welt des Denkens – über Liebe funktioniert. Und er diese Vebindung niemals aufgibt, sosehr die Welt ihn auch dazu bringen will zu hassen. In seinem Essay »Brief einer Landschaft meines Geistes«, der 1962 im New Yorker erschien, führt er aus, dass Hass selbstzerstörerisch ist und wir Liebe brauchen, um uns und die Gesellschaft zu transformieren: »(…) die einigermaßen bewussten Weißen und die einigermaßen bewussten Schwarzen [müssen handeln] wie Liebende, [die] das Bewusstsein des anderen einfordern oder wecken (…).«[17] Wir müssen nicht miteinander kuscheln und alles gut finden, was die anderen tun, wir müssen nicht einmal in jedem Moment ein tiefes Gefühl von Liebe füreinander empfinden, aber wir müssen unsere gesellschaftlichen Beziehungen auf die Basis von Liebe stellen: act like lovers.

Daraufhin schrieb ihm die Philosophin Hannah Arendt: »Ihr Artikel im New Yorker ist meines Erachtens ein politisches Ereignis sehr hohen Ranges; auf jeden Fall ist es ein Ereignis, was mein Verständnis der Situation der Schwarzen angeht.« Das ist in der Tat beeindruckend, da Rassismus der – höflich ausgedrückt – blinde Fleck in Arendts Werk war und sie sich ein paar Jahre zuvor noch in einem Artikel gegen die Aufhebung der racial segregation an Schulen ausgesprochen hatte. Nur an einem Punkt ließ sie sich nicht von Baldwin überzeugen: »Der Politik ist die Liebe fremd, und wenn sie sich darin einmischt, wird nichts erreicht als Heuchelei.«[18] Das basiert auf Arendts Überzeugung, Liebe könne nicht politisch sein, weil sie Pluralität negiert, während für Baldwin Pluralität überhaupt erst die Voraussetzung für Liebe ist. Allerdings Liebe nicht als sentimentaler Eskapismus, sondern Liebe als Konfrontation mit der Welt: »Sentimentalität, die demonstrative Zurschaustellung überbordender aufgesetzter Gefühle, ist das Merkmal der Unaufrichtigkeit, der Unfähigkeit zu fühlen. Die feuchten Augen der Sentimentalen verraten ihre Abneigung gegen Erfahrung, ihre Angst vorm Leben, ihr ausgedörrtes Herz; Sentimentalität ist daher immer ein Signal verborgener, gewalttätiger Unmenschlichkeit, eine Maske der Grausamkeit.«[19]

Auch Schwarze Kollegen und Aktivisten wie der Schriftsteller Eldridge Cleaver hatten Probleme mit Baldwins »gospel of love« und verkannten diesen als politischen Ausverkauf: »James Baldwins Werk enthält den erschöpfendsten, qualvollsten, totalsten Haß gegen sich selbst und insbesondere gegen die Schwarzen und die schändlichste, fanatischste, schmeichlerischste, kriecherischste Liebe für den Weißen, die sich bei irgendeinem bekannten schwarzen amerikanischen Schriftsteller unserer Zeit überhaupt finden läßt.«[20]

Doch war Liebe ein zentraler Teil der Politik der Bürgerrechtsbewegung. Martin Luther King sah Liebe wie Baldwin als den einzigen Weg, den politischen Widerstand nicht in einem Fest der Vergeltung enden zu lassen und eine Gesellschaft auf der Basis von Gleichberechtigung und Respekt aufzubauen: »… Macht ohne Liebe ist rücksichtslos und missbräuchlich, Liebe ohne Macht ist sentimental und blutleer. Die ideale Macht ist Liebe im Dienst der Gerechtigkeit. Die ideale Gerechtigkeit ist Liebe, die alles beseitigt, was der Liebe im Weg steht.«[21]

Heute ist uns wenig so fern wie eine Politik der Liebe. Allerdings weniger, weil Liebe uns als das Gegenteil von Pluralität erscheint, sondern als das Gegenteil von Politik; Liebe wird auf den Bereich des Privaten verwiesen. Baldwin dagegen untersuchte die Rolle, die Liebe – oder die Abwesenheit derselben – als gesellschaftliches Ordnungsprinzip spielt. In »Freaks and the American Ideal of Manhood« zeichnete er nach, wie sich die Definition von Eigentum im Laufe der industriellen Revolution verändert hatte, sodass »Menschen nicht nur zu einer Sache gemacht wurden, sondern zu einer Sache, deren Geltung einzig und allein nach ihrem kommerziellen Wert bemessen wurde«.[22] Liebe ist das Gegenprinzip dazu: Wo Privateigentum auf Ausschluss und Ungleichheit basiert, zwingt Liebe zu Kontakt auf Augenhöhe.

»Die einzig wirkliche, deutlich erkennbare Veränderung im aktuellen, unaussprechlich bedrohlichen Chaos ist eine panische Ahnung auf Seiten derer, die andere so lange verschrien und unterjocht haben, dass sich das Blatt gewendet hat«,[23] schließt Baldwin und auch diese Aussage ist so aktuell, als hätte er sie auf einer Black Lives Matter-Demonstration gemacht oder in einer Talkshow über Identitätspolitik. »Die uneingestandene Panik, von der ich oben sprach, entsteht durch den Schrecken darüber, dass der Wilde inzwischen den Zivilisierten beschreiben kann: Verhindern lässt sich das nur, indem man die Menschheit auslöscht. Die Panik beweist, dass weder ein Mensch noch ein Volk irgendetwas tun können, ohne zu wissen, was sie tun. Und niemand kann vermeiden, für die eigenen Entscheidungen zu bezahlen. […] Die Menschen, die sich selbst für Weiß halten, haben die Wahl, menschlich zu werden oder irrelevant.«[24]

Und damit wollte ich enden: The people who think of themselves as White have the choice of becoming human or irrelevant. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.

Aber James Baldwin kann das.

Immer, wenn ich denke, jetzt habe ich alles gehört, kommt ein neuer origineller Gedanke, eine weitere Gehirnwindung, noch eine Erkenntnis, die zu wichtig ist, um sie unerwähnt zu lassen. Deshalb ein letzter Punkt, bevor Sie Baldwin selber lesen:

Als der Rassismus ihn aus Amerika vertrieben hatte, traf Baldwin in seinem selbstgewählten Exil in Paris Schwarze aus den französischen Kolonien und erkannte, dass sie etwas hatten, was ihm, was den amerikanischen Schwarzen fehlte: ein Dort. Während sein Dort ein weißes Land war, mit dem er für immer untrennbar verbunden blieb: »Es handelt sich, buchstäblich und moralisch, um Blutsbande, die vielleicht tiefreichendste Realität der amerikanischen Erfahrung, und die können wir erst erschließen, wenn wir anerkennen, wie enorm viel Macht, Angst und Schrecken der Liebe darin steckt.«[25] »Erstmals, vage werden die Rollen deutlich, die einer in des anderen Leben und Geschichte gespielt hat. Nun ist er Bein von seinem Bein, Fleisch von seinem Fleisch; sie haben einander geliebt und gehasst und heimgesucht und gefürchtet, und sein Blut ist in ihrer Erde. Daher kann er sie nicht verleugnen, noch lassen sie sich jemals voneinander trennen.«[26]

Das ist, natürlich, eine Analyse der amerikanischen Realität, aber es ist ebenfalls eine brillante Beschreibung der Konditionen der postmigrantischen Identität: Wir können die weiße Dominanzgesellschaft hassen, doch existieren wir nicht getrennt von ihr; Unsere Mütter oder Väter, unsere Geliebten oder Freunde sind weiß, wir selber sind Schwarz oder braun und weiß; Wir haben nicht ein Dort, zu dem wir irgendwann zurückkehren können; Wir haben nur ein Hier.

James Baldwins Texte waren die ersten, in denen ich dieses Gefühl der Verstrickung, das mich mein Leben lang begleitet hat, wiedergefunden hatte, damals bei meinem ersten Lesen und seitdem immer wieder: diese existentielle Verbundenheit, gleichzeitig drinnen und draußen zu sein. Baldwins Bücher waren wie ein Blick in einen Spiegel, von dem ich nicht wusste, dass er existierte. Und dass er mir bis zu diesem Zeitpunkt schmerzlich gefehlt hatte. Aus diesem Grund ist James Baldwin – trotz aller Differenzen in Erfahrungen und Lebensumständen – Heimat für mich.

I love you, James Baldwin.

Von einem Sohn dieses LandesNotes of a Native Son

Für

Paula Maria

und

Gebril

Vorwort zur Ausgabe von 1984

JAMES BALDWIN

Es war Sol Stein, Highschool-Freund, Lektor, Schriftsteller und Dramatiker, der vorschlug, dieses Buch zu machen. Ich reagierte darauf nicht gerade überschwänglich: Wenn ich mich recht entsinne, sagte ich, ich sei zu jung, um meine Memoiren zu veröffentlichen.

Ich hatte bei diesen Essays nie an ein mögliches Buch gedacht. Nachdem ich sie geschrieben hatte, dachte ich, glaube ich, eher gar nicht mehr an sie. Sols Vorschlag führte mir auf bestürzende und uncharmante Weise vor Augen, wie die Zeit vergangen war. Es war, als hätte er mir kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet.

Doch Sol blieb beharrlich, ebenso wie die Bedrohungen und Härten meiner Situation. Ich war 1954 aus Paris zurückgekehrt, aus Motiven, die mir überhaupt nicht klar waren. Ich hatte einem Schweizer Freund einen gemeinsamen Besuch in meinem Geburtsland versprochen, aber das muss wohl eher als Vorwand gelten: Es wiegt nicht schwer genug als Motiv. Ich sehe keinen objektiven Grund für meine Rückkehr nach Amerika zu diesem Zeitpunkt – und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den subjektiven finden kann.

Und doch war ich hier, zu Beginn des Jahres 1954, wenige Monate vor meinem dreißigsten Geburtstag, von Angst durchdrungen, aber glücklich, bei meiner Familie und meinen Freunden zu sein. Es war meine zweite Rückkehr seit meinem Weggang 1948.

1952 war ich mit meinem ersten Roman hergekommen und lange genug geblieben, um ihn meiner Familie zu zeigen und ihn zu verkaufen, dann hatte ich mich wieder aus dem Staub gemacht. 1954 kam ich mit The Amen Corner zurück und arbeitete an Giovannis Zimmer – das aus Segmenten meines späteren Romans Ein anderes Land hervorgegangen war.

Trotz erschreckender Momente war ’54-’55, nicht nur im Rückblick, ein tolles Jahr. Immerhin hatte ich etwas überlebt – was sich durch die Tatsache belegen ließ, dass ich arbeitete. Ich war in der Künstlerkolonie Yaddo in Saratoga Springs, als mein Freund Marlon Brando den Oscar gewann, und sah im Fernsehen, wie er ihm von Bette Davis mit einem Kuss überreicht wurde. Owen Dodson rief damals aus Washington D.C. an, um mir mitzuteilen, dass er an der Howard University eine Studentenaufführung meines Stücks inszeniere. Ich fuhr nach Washington und traf dort auf den sagenhaften, seligen E. Franklin Frazier und den sagenhaften Sterling Brown. Howard war mein erster College-Campus überhaupt, und ich weiß nicht, was ohne diese Männer aus meiner Moral geworden wäre. Das Theaterstück war, Gott sei Dank, eine sieben- oder zehntägige Attraktion, die noch am letzten Tag auch die Stehplätze füllte, trotz eines widerstrebenden, noch nicht Schwarzen Lehrkörpers (»Dieses Theaterstück wird unsere Sprachenfakultät um dreißig Jahre zurückwerfen!«), einer konsternierten Variety (»Was wohl die Schwarzen im Norden zu diesem Stück sagen werden?«) und der Tatsache, dass es fast zehn Jahre lang auf keiner Bühne mehr auftauchen würde. Und ich war verliebt. Ich war glücklich – die Welt war noch nie so schön gewesen.

Es gab nur einen kleinen Haken. Ich – wir – hatten keinen Cent, wir waren arm wie die Kirchenmäuse.

Sol Stein ging erneut zum Angriff über. Wir hatten uns auf neun Essays geeinigt, er wollte einen zehnten, und zwischen Owens Haus und dem Dunbar Hotel schrieb ich den Titelessay. Kehrte nach New York zurück, wo ich Giovannis Zimmer fertigstellte. Publisher’s Row, dieser Hort der weisen Voraussicht, betrachtete das Buch mit Grausen und Abscheu und weigerte sich, es anzufassen, da ich ein junger schwarzer Autor sei, der mit der Veröffentlichung dieses Buches sein Publikum verprellen und seine Karriere ruinieren würde. Mit anderen Worten, sie würden es, um mir einen Gefallen zu tun, nicht veröffentlichen. Ich drückte, vielleicht eine Spur zu scharf, meine Dankbarkeit aus, lieh mir Geld von einem Freund, und mein Liebster und ich bestiegen das Schiff nach Frankreich.

Ich hatte mich nie als Essayisten betrachtet: Das war mir nie in den Sinn gekommen. Sogar – oder gerade – jetzt fällt es mir schwer, diesen Weg nachzuvollziehen.

Sicherlich hat es mit dem zu tun, was ich zu entdecken und was ich zu vermeiden suchte. Sollte ich versucht haben, mich selbst zu entdecken – alles in allem, bei näherem Hinsehen, eine zweifelhafte Vorstellung, da ich mich selbst auch zu meiden versuchte –, saß zwischen diesem Selbst und mir sicherlich der vielschichtige Fels der Ewigkeiten. Dieser Fels versehrte die Hand, an ihm brachen alle Werkzeuge. Irgendwo dort war aber ein Ich: Ich spürte, wie es herauswollte aus der Gefangenschaft. Die Hoffnung auf Erlösung – Identität – hing davon ab, ob man imstande war, den Fels zu entziffern und zu beschreiben.

Ein Lied ruft: »Lead me to the rock that is higher than I«, and ein anderes ruft: »Hide me in the rock!«, und das nächste ruft: »I got a home in that rock«. Oder: »I ran to the rock to hide my face: the rock cried out, no hiding place!«

Der vielschichtige Fels der Ewigkeiten entzifferte sich selbst als Teil meines Erbes – als Teil wohlgemerkt, nicht als Ganzes –, doch um mein Geburtsrecht einzufordern, von dem mein Erbe nur ein Schatten war, musste ich den Fels herausfordern. Sonst würde der Fels mich einfordern.

Oder, anders ausgedrückt, ich hatte ein spezifisches Erbe, besonders begrenzt und begrenzend: Mein Geburtsrecht war gewaltig, es verband mich mit allem, was lebt, mit allen für immer. Doch kann man das Geburtsrecht nicht einfordern, ohne das Erbe anzunehmen.

Als ich ernsthaft zu schreiben begann – als ich wusste, dass ich dem Schreiben mein Leben widmen würde –, musste ich daher die spezifische Situation zu beschreiben versuchen, die der lebende Beweis meines Erbes war – ist. Zur selben Zeit und mit denselben Worten musste ich mein Geburtsrecht einfordern. Ich bin das, was die Zeit, die Umstände, die Geschichte aus mir gemacht haben, sicherlich, aber ich bin auch noch viel mehr. Wir alle sind viel mehr.

Das Mysterium der Hautfarbe ist das Erbe aller Amerikaner, seien sie nun dem Gesetz nach oder tatsächlich Schwarz oder Weiß. Es ist ein beängstigendes Erbe, für das Unmengen von Menschen vor langer Zeit ihr Geburtsrecht verkauft haben. Was Unmengen bis heute tun. Dieses Grauen hat Vergangenheit und Gegenwart so zusammengeschmiedet, dass es praktisch unmöglich und ganz gewiss sinnlos ist, davon zu sprechen, als sei es sozusagen Geschichte. Es war und kann noch immer selbstmörderisch sein, den Unmengen davon erzählen zu wollen, die, vorausgesetzt, sie wissen, dass die Zeit existiert, glauben, diese Zeit austricksen zu können.

Etwas in der Art jedenfalls hat mit meinen Anfängen zu tun. Ich versuchte mich in einem spezifischen Erbe zu verorten, um damit ebenjenes Geburtsrecht einzufordern, von dem mich dieses Erbe so brutal und so spezifisch ausgeschlossen hatte.

Es ist nicht angenehm, über dreißig Jahre später feststellen zu müssen, dass weder die Dynamik noch die Notwendigkeit sich geändert haben. Oberflächliche Veränderungen haben stattgefunden, mit bestenfalls ambivalenten und schlimmstenfalls katastrophalen Folgen. Moralisch hat sich überhaupt nichts getan, und die einzig wahre Veränderung ist eine moralische. »Plus ça change«, stöhnen die gereizten Franzosen (die es wissen sollten), »plus c’est la même chose.« (Je mehr es sich ändert, desto mehr bleibt es gleich.) Wenigstens haben sie die Größe, ehrlich zu sein.