Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

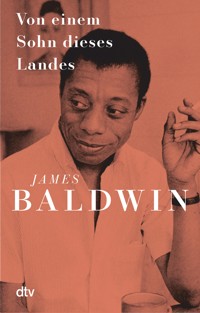

Una conmovedora e íntima reflexión sobre la naturaleza de la raza y la nación estadounidense que ha inspirado a generaciones de escritores y pensadores, publicada por primera vez en 1963, el mismo año de la Marcha sobre Washington. Con claridad, convicción y pasión, James Baldwin lanza una terrible advertencia sobre los efectos del racismo que sigue siendo urgente sesenta años después de su publicación original. En el primero de dos ensayos, "Mi mazmorra cedió: Carta a mi sobrino en el centenario de la emancipación", Baldwin ofrece consejos amables e inquebrantables sobre lo que significa ser negro en Estados Unidos y explica la retorcida lógica del racismo estadounidense. En " Al pie de la cruz. Carta desde una región de mi mente", Baldwin relata su viaje espiritual hacia la iglesia tras una crisis religiosa a los catorce años, y su vuelta a ella, así como su encuentro con Elijah Muhammad, el líder de la Nación del Islam. A lo largo de todo el libro, Baldwin nos insta a enfrentarnos a las instituciones opresoras de la raza, la religión y la propia nación, e insiste en que la resiliencia compartida entre negros y blancos es la única forma de avanzar. En la misma medida en que es un ajuste de cuentas con el pasado racista de Estados Unidos, 'El fuego esta vez' es también un toque de clarín a la atención, el valor y el amor, y una vela para iluminar el camino.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 126

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

aJames

James

Luc James

«El Señor dio a Noé

el arcoíris como sello.

Se acabó el agua:

¡la próxima vez el fuego!».

Querido James:

He empezado esta carta cinco veces y la he roto en pedazos otras tantas. No dejo de ver tu rostro, que es también el rostro de tu padre y de mi hermano.

Al igual que él, eres fuerte, oscuro, vulnerable y temperamental, con una marcadísima propensión a sonar agresivo porque no quieres que nadie te tache de blandengue. En eso quizá te parezcas a tu abuelo, no lo sé, pero desde luego tanto tu padre como tú os parecéis mucho a él físicamente. Pero tu abuelo está muerto, no llegó a conocerte, y tuvo una vida espantosa; era un hombre derrotado mucho antes de morir porque, en su fuero interno, se creía a pies juntillas lo que los blancos decían de él. Por eso se volvió tan devoto, en parte. Seguro que tu padre te habrá contado algo sobre eso. Ni tu padre ni tú mostráis inclinación alguna por la religión: tú eres verdaderamente de otra época, parte de lo que ocurrió cuando los negros abandonaron el campo y se instalaron en lo que el difunto E. Franklin Frazier denominó «las ciudades de la destrucción». Lo único que puede destruirte es que creas a pies juntillas los insultos racistas de los blancos. Te lo digo porque te quiero y te ruego que lo tengas siempre presente.

Os conozco a ambos desde que nacisteis, he llevado a tu padre en brazos y a hombros, lo he besado, lo he zurrado y lo he visto aprender a andar. No sé si hay alguien a quien conozcas desde tan atrás; cuando quieres a alguien desde hace tanto tiempo —primero de recién nacido, luego de niño y más tarde de hombre—, adquieres una perspectiva extraña sobre el tiempo y el dolor y el empeño humanos. Otras personas no ven lo que veo yo cuando contemplo el rostro de tu padre, pues a su faz actual asoman todos los demás rostros que ha tenido. Cuando se ríe, veo un sótano que tu padre no recuerda y una casa que ha olvidado y oigo en su risa actual su carcajada infantil. Cuando maldice, lo recuerdo cayéndose entre alaridos por las escaleras del sótano y recuerdo con dolor sus lágrimas, enjugadas sin esfuerzo por mi mano o la de tu abuela. Pero no hay mano que pueda enjugar las lágrimas invisibles que derrama ahora y que empañan su risa, sus palabras y sus canciones. Sé lo que el mundo le ha hecho a mi hermano y por qué poco ha sobrevivido. Y sé —lo cual es mucho peor y ese es el crimen que imputo a mi país y a mis compatriotas y por el que ni yo, ni el tiempo ni la historia los perdonaremos jamás— que han destruido y siguen destruyendo cientos de miles de vidas y ni lo saben ni quieren saberlo. Debemos ser —más aún, esforzarnos por ser— fuertes y filosóficos en lo que respecta a la destrucción y la muerte, pues eso es lo que mejor se le ha dado a la mayor parte de la humanidad desde que el hombre es hombre. (Pero recuerda: la mayor parte de la humanidad no es la humanidad al completo). Sin embargo, no es tolerable que los autores de la destrucción sean también inocentes. Es la inocencia la que constituye el crimen.

Ahora bien, mi querido tocayo: esas personas inocentes y bienintencionadas —tus compatriotas— te han hecho nacer en unas condiciones que no distan demasiado de las que nos describe Charles Dickens en el Londres de hace más de un siglo. (Oigo el coro de los inocentes gritar: «¡No! ¡No es cierto! ¡Cuánto resentimiento!», pero yo te escribo esta carta para intentar aconsejarte sobre cómo tratar con ellos, pues la mayoría no tiene aún plena conciencia de que existes. Yo sé en qué condiciones naciste, pues me encontraba presente. Tus compatriotas ni estaban allí ni han llegado todavía. También tu abuela estaba allí, pero nadie la ha tachado nunca de resentida. Sugiero que los inocentes hablen con ella. No cuesta mucho encontrarla. Tus compatriotas no saben tampoco de la existencia de tu abuela, aunque lleve trabajando para ellos desde que nacieron).

Así pues, naciste, llegaste a este mundo, hace unos quince años; y, aunque al observar las calles por las que te llevaban y escudriñar los muros que traspasaban contigo, tu padre, tu madre y tu abuela tenían motivos de sobra para estar apesadumbrados, no lo estaban. Pues ahí estabas tú, Big James, llamado así por mí —eras un niño grandote, a diferencia de mí—, ahí estabas: para que te amáramos. Para que te amáramos, criatura, con locura, de una vez y para siempre, para curtirte frente a un mundo sin amor. No lo olvides: sé lo negras que ves hoy las cosas. Por aquel entonces también pintaban mal: temblábamos. No hemos dejado de temblar, pero si no nos hubiéramos amado los unos a los otros, no habríamos sobrevivido ninguno. Y ahora tú has de sobrevivir porque te amamos, pero también por tus hijos y los hijos de tus hijos.

Este país inocente te metió en un gueto en el que, de hecho, pretendía que perecieras. Voy a explicarte con todo lujo de detalles qué quiero decir exactamente con eso, pues ese es el quid de la cuestión y el origen del conflicto que me enfrenta con mi país. El único motivo por el que naciste donde naciste y con esas perspectivas de futuro es que eras negro, así de simple. Por eso, se esperaba que los límites de tu ambición quedaran acotados para siempre. Naciste en el seno de una sociedad que aseguraba, con despiadada claridad y de todas las formas posibles, que eras un ser humano despreciable. No se esperaba que aspirases a la excelencia, sino que te resignaras a la mediocridad. En el poco tiempo que llevas en esta tierra, James, te han dicho en todo momento dónde podías ir, qué podías hacer (y cómo), dónde podías vivir y con quién podías casarte. Sé que tus compatriotas no son de la misma opinión y les oigo decir: «Exageras». Ellos no conocen Harlem, pero yo sí. Y tú también. No te creas lo que nadie te diga, ni siquiera yo: tú fíate de tu experiencia. Ten presente de dónde vienes. Si sabes de dónde vienes, nada puede limitar tu andadura. Los detalles y los símbolos de tu vida se han articulado con deliberación para hacer que te creas lo que los blancos dicen de ti. Te ruego que intentes recordar que lo que ellos creen, así como lo que hacen y te hacen padecer, no es prueba de tu inferioridad, sino de su miedo y falta de humanidad. Te ruego, querido James, que procures ver con claridad, al capear el temporal que azota hoy tu joven cabeza, la realidad que esconden las palabras aceptación e integración. No hay motivo para que intentes parecerte a los blancos ni fundamento alguno para que tengan la impertinencia de presumir que han de aceptarte. Lo que sí es espantoso, querido mío, es que eres tú el que tiene que aceptarlos a ellos. Y lo digo completamente en serio. Tienes que aceptarlos y aceptarlos con amor. Pues esas personas inocentes no tienen más esperanza. Siguen, a todos los efectos, atrapados en una historia que no entienden; y mientras no la entiendan no podrán liberarse de ella. Se han visto obligados a creer, durante muchos años y por innumerables razones, que los hombres negros son inferiores a los blancos. Lo cierto es que muchos de ellos saben que eso no es cierto, pero, como ya descubrirás, a la gente le cuesta mucho actuar de acuerdo con lo que sabe. Actuar supone comprometerse y comprometerse implica correr riesgos. En este caso, en la mente de la mayoría de los estadounidenses blancos, el riesgo es la pérdida de su identidad. Trata de imaginar cómo te sentirías si un buen día, al despertarte, descubrieras que brilla el sol y que todas las estrellas están en llamas. Te asustarías, porque sería impropio del orden natural. Cualquier alteración en el universo resulta aterradora porque atenta profundamente contra la percepción de nuestra propia realidad. Pues bien, el hombre negro ha operado en el mundo del blanco como una estrella fija, un pilar inamovible y, ahora que va saliéndose de su sitio, la tierra y el cielo tiemblan hasta los cimientos. Pero tú no tengas miedo. Dije que se daba por hecho que morirías en el gueto, que morirías sin que te hubieran dejado jamás superar las definiciones del hombre blanco, sin haberte dejado jamás escribir tu apellido. Tú, como muchos de nosotros, has frustrado esa intención; y, por culpa de una ley terrible, una terrible paradoja, esos inocentes que creían que tu reclusión los protegía están perdiendo el control de la realidad. Pero esos hombres son tus hermanos: tus hermanos pequeños y perdidos. Y si la palabra integración tiene algún significado es este: que nosotros, gracias al amor, hagamos que nuestros hermanos se vean tal y como son, dejen de huir de la realidad y empiecen a cambiarla. Pues este es tu hogar, amigo mío, no dejes que te destierren; grandes hombres han hecho aquí grandes obras y volverán a hacerlas: podemos hacer de los Estados Unidos lo que el país está llamado a ser. No será fácil, James, pero provienes de una recia estirpe campesina, hombres que cosechaban algodón, represaban ríos y construían ferrocarriles y que, pese a sufrir espantosas adversidades, alcanzaron una dignidad incontestable y monumental. Provienes de un largo linaje de excelentes poetas, algunos de los mejores desde Homero. Uno de ellos dijo: «Justo cuando me creía perdido, / tembló mi celda y las cadenas se me cayeron».[1]

Sabes, al igual que yo, que el país se ha adelantado cien años al celebrar cien años de libertad. No podemos ser libres hasta que lo sean ellos. Que Dios te bendiga, James, y te acompañe.

Tu tío,

James

[1]«The very time I thought I was lost, / My dungeon shook and my chains fell off». Estos versos forman parte del espiritual Free At Last, cuyos versos «Free at last! Free at last! / Thank God Almighty, we are free at last!» (¡Por fin somos libres! ¡Por fin somos libres! Gracias a Dios todopoderoso, ¡por fin somos libres!) popularizó Martin Luther King Jr. al final de lo que hoy se conoce como su discurso «I Have a Dream» (Tengo un sueño), pronunciado durante la Marcha sobre Washington de 1963. En ese discurso, King se refirió a Free At Last como «el viejo espiritual negro».

«Asumid la carga del hombre blanco:

no oséis rebajaros

ni clamar de viva voz por la libertad

para disimular el cansancio;

por todo lo que digáis, a gritos o en susurros,

por todo lo que hagáis o dejéis,

los pueblos hoscos y taciturnos

os juzgarán a vuestros dioses y a vosotros».

KIPLING

«¡A los pies de la cruz donde murió mi Salvador,

donde lloré al expiar mis pecados,

me ungieron con sangre el corazón

cantando alabanzas a nuestro Dios!».

Himno[2]

[2]«Down at the cross where my Savior died, / Down where for cleansing from sin I cried, / There to my heart was the blood applied; / Glory to his name!». Himno del pastor presbiteriano y compositor Elisha A. Hoffman (1878).

Durante el verano en que cumplí catorce años, sufrí una prolongada crisis religiosa. Empleo la palabra religiosa en el sentido ordinario, y arbitrario, de que descubrí a Dios, a sus santos y ángeles y su infierno abrasador. Y, dado que había nacido en un país cristiano, acepté a ese como el único Dios. Yo me figuraba que Dios existía únicamente entre los muros de una iglesia —de nuestra iglesia, de hecho— y también que Dios era sinónimo de seguridad. La palabra seguridad nos lleva al auténtico significado de la palabra religiosa tal y como la usamos. Por lo tanto, para expresarlo de una forma más precisa, durante el año en que cumplí catorce años, sentí, por primera vez en mi vida, miedo: miedo tanto del mal que había dentro de mí como del que había fuera. Lo que veía a mi alrededor en Harlem aquel verano era lo de siempre; no había cambiado nada. Pero, sin previo aviso, las prostitutas, los chulos y los mafiosos de la Avenida se habían erigido en una amenaza personal. Nunca se me había ocurrido que yo pudiera terminar como ellos, pero en aquel momento me di cuenta de que éramos fruto de las mismas circunstancias. Muchos de mis compañeros iban derechitos hacia la Avenida y, según mi padre, yo también. Mis amigos empezaron a beber y a fumar e inauguraron —al principio ávidos, luego quejosos— sus peripecias sexuales. Las muchachas, poco mayores que yo, que cantaban en el coro o daban clase en la escuela dominical, hijas de padres devotos, sufrieron ante mis ojos una metamorfosis increíble, cuyo aspecto más desconcertante no eran los incipientes senos ni los traseros torneados, sino algo más profundo y sutil que se apreciaba en sus ojos, su calor, su aroma y en la inflexión de su voz. En un abrir y cerrar de ojos, como los desconocidos de la Avenida, las muchachas adquirieron una distinción indescriptible y una presencia fantástica. Mi crianza, sumada a la abrupta incomodidad que me suscitaba todo aquello y al hecho de no tener ni idea de lo que mi voz, mi mente o mi cuerpo podían hacer a cada instante, me hacía sentir como una de las personas más depravadas de la tierra. No contribuía a mejorar las cosas el hecho de que aquellas devotas muchachas parecieran disfrutar de mis aterrorizados fallos, de nuestros lúgubres, inconfesables y atormentados experimentos, que eran al mismo tiempo tan fríos y tristes como las estepas rusas y muchísimo más tórridos que todos los fuegos del infierno.