3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

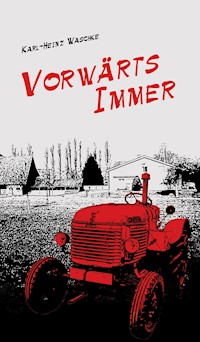

In dem kleinen mecklenburgischen Dorf Korbitz werden Altbauern und Neusiedler vor eine große Herausforderung gestellt: Sie sollen in die LPG eintreten, ihren Besitz dem Kollektiv zur Verfügung stellen - mit dramatischen Folgen für den kleinen Ort. Mittendrin muss der Lehrer Joachim Birk um seine Liebe aus Westberlin kämpfen und den politischen Zwängen entgegentreten. Lebhaft erzählt und mit authentischen Dialogen gelingt es Karl-Heinz Waschke, die Umstrukturierung des Landes in einer Momentaufnahme einzufangen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2015 Karl-Heinz Waschke

Umschlaggestaltung, Satz + Layout, Korrektorat:

Ka & Jott, Prenzlau

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN Paperback: 978-3-7323-6945-4

ISBN Hardcover: 978-3-7323-6946-1

ISBN E-Book: 978-3-7323-6947-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

VORWÄRTS

IMMER

EINE ERZÄHLUNGvon

KARL-HEINZ WASCHKE

1

Grünlich blaugrauer Tabaksqualm waberte unter der niedrigen Decke der Dorfgaststätte in Korbitz herum. Er störte niemanden. Weder der rundliche und trotzdem recht bewegliche Wirt Willi Lohmann noch die Altbauern Siegfried Haferkorn, Otto Breitling, Bernhard Holzer und Karl Rossow, der frühere Maschinist auf dem einstigen Gut, die seit geraumer Zeit am runden Stammtisch saßen, nahmen daran Anstoß. Sie rauchten ihren selbst angebauten und geernteten Tabak, Spitz- und Rundblatt, in der Pfeife. Nur Otto Breitling hatte sein Kraut in Papier gewickelt und damit so etwas wie eine Zigarette geformt. Am Geruch änderte das nichts. Vereinzelt ließen sich schon mal Schneeflocken am Fenster nieder, die wenig später als Wassertropfen an den kleinen Glasscheiben herunterrutschten. Niemand sah hinaus.

»Es wird kalt, hundekalt!« Walter Sembrau, der an den Biertisch trat, hauchte kräftig in die Hände, bevor er einen Stuhl heranzog und sich am Stammtisch niederließ. Seine Feststellung bot zwar nichts Neues, wurde aber trotzdem wortlos abgenickt.

Obwohl der Nachmittag schon weit vorangeschritten war, ließ die Dunkelheit noch auf sich warten. Derzeit gab es nichts zu tun, nicht auf den Höfen und schon gar nicht auf den Feldern. Das wenige Vieh in den Ställen konnten die Frauen allein versorgen.

Neuigkeiten, wichtige vielleicht, worauf jeder im Dorf begierig war, erfuhr man derzeit schon am ehesten in der Kneipe. So dachten jedenfalls alle.

Dem Wirt passte das sehr gut ins Geschäft. Zum Jammern hatte er keinen Grund. Die Wirtschaft lief bombig. Ganz besonders dann, wenn an den vorgeschriebenen Viehauftriebstagen die Händler aus der Stadt zur Sache gingen. Der Auftrieb fand stets am wiederhergestellten Rangiergleis der Kreisbahn statt. Die Abschlüsse wurden dann später in der Gaststube tüchtig begossen. Dazu gehörten natürlich auch das Knobeln, Würfeln und das Spiel mit den Karten. Da wanderte dann schon oft gutes Geld wieder von der einen Hosentasche in eine andere. Die Neusiedler, denen Land übereignet worden war, deren Markstücke aber noch nicht so locker saßen, kamen sich da schon mal selbst wie in einem Salon des Wilden Westens vor. Der Landfilm zeigte im Saal der Gaststätte genügend derartige Filme. Besonders die neugierige Jugend konnte nicht genug davon bekommen.

»Willi, bring uns mal noch eine Runde«, rief Walter Sembrau zur Theke hinüber.

»Einen Kurzen auch noch?« Der Wirt hob die Schnapsflasche in die Höhe und zeigte auf das Etikett. Es war Pfefferminz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt die gängigste Marke, vom Klaren einmal abgesehen.

»Schenk schon ein!« Bauer Sembrau schurrte mit dem Stuhl näher an den Tisch heran. Im Gegensatz zu den anderen drei Bauern war er trotz seiner respektablen Größe der Kleinste im Bund. In der Schulterbreite konnte er sich aber mit ihnen messen, da nahmen sich alle vier nichts. Sie waren gestandene Bauern und befanden sich im besten Mannesalter. Es ist noch nicht lange her, da hörten alle im Dorf auf den Sembrau. Er war schließlich der Ortsbauernführer. Das Glück war ihm hold, denn alle Einwohner in Korbitz, ja sogar die Fremdarbeiter, hatten gut für ihn ausgesagt. So kam er fast ungeschoren davon. Vom Gendarmeriewachtmeister Kloss dagegen, den die Sowjets mitnahmen, gab es bis heute noch kein Lebenszeichen. Immerhin befanden sie sich ja nun schon im Spätherbst des Jahres 1955.

»Prost, denn mal!« Sembrau hob das dicke, ungefüge, kleine Glas, das sie hier Stampfer nannten, in die Höhe. Sie stießen an und schütteten sich den grasgrünen Inhalt hinter die Binde. Walter Sembrau behielt sein Glas in der Hand und drehte es spielerisch herum.

»Was gibt es Neues?« Er musste immer nachfragen. Sein Gehöft liegt schließlich einige hundert Meter abseits vom Dorf. Da gelangten nicht einmal die tollsten Gerüchte hin, die derzeit nicht gerade selten durch das Dorf geisterten und für Aufregung sorgten.

»Mann, das Alte ist ja noch nicht mal durchgehechelt, was soll uns da schon wieder irgend ein neuer Mist«, murrte Otto Breitling. Er war der Älteste unter ihnen. »Viel Brauchbares und vor allem Aufmunterndes kommt doch sowieso nicht aus der Kreisstadt. Das wirst du doch wohl auch schon mitbekommen haben.« Der Alte schnäuzte sich ausdauernd, steckte dann das große, zusammengeknüllte Tuch wieder in die Hosentasche und nahm einen kräftigen Schluck aus dem Bierglas. Etwas vom weißen Schaum blieb an seinem grauen Schnauzer haften, was ihn nicht störte. Das einsetzende Gerede über die im Nachbarort erfolgte Umbenennung der »MAS« in »MTS« – Maschinen-Ausleih-Station in nunmehr Maschinen-Traktoren-Station – beeindruckte ihn überhaupt nicht. Diese Diskussion ließ ihn kalt. Er füllte seinen schwarz geräucherten Knösel mit neuem, grobem Tabak, zündete ihn an und vernebelte mit mächtigen Wolken den Bereich über dem Tisch. Otto Breitling nannte diese Diskussion ein »unnützes Geschwafel«.

»Wie die Herren Genossen ihre Firmen benennen, ist mir schnurzegal. Für mich ist wichtig, dass sie mit ihrem neuen Pionier oder der russischen Raupe was schaffen. Hoffentlich ziehen sie uns damit nicht auch gleich noch das Fell über die Ohren«, nörgelte Siegfried Haferkorn, der Knicker, so hieß er im Dorf. Seine Wirtschaft liegt unmittelbar am Anger und damit dicht am Dorfteich, der von einer Reihe recht alter Weiden umgeben ist. Das Tor zum Hof hat eine beachtliche Breite und wird, wie auch die Eingangspforte, ständig geschlossen gehalten. Im Gegensatz zu den meisten Bauern und den noch wenigen Neusiedlern haben die Haferkorns nur ganz selten den Hamsterern aus der Stadt Eintritt gewährt. Ihm selbst und auch der Bäuerin lag nichts daran, Gegenstände für Lebensmittel einzutauschen. Ganz Bedürftigen, vor allem den Kindern, hat seine Frau allerdings stets was zugesteckt, ohne etwas dafür zu verlangen.

Die neue Zeit hat Haferkorn verändert. Er war vorsichtiger und auch nachdenklicher geworden. Die einst schmachvolle Festnahme seiner ganzen Familie, die herzlose, ja fast brutale Behandlung und Verfrachtung durch russische Soldaten und deutsche Polizisten, haftete immer noch in seinem Kopf. Die Erinnerung führte ihn nicht selten in das Gefängnis der Kreisstadt, wo sie nicht allein waren. Bekannte Groß- und Mittelbauern aus der ganzen Umgebung, saßen urplötzlich wie er mit Kind und Kegel hinter Schloss und Riegel.

Was wusste er denn schon von Kulaken? Zu denen sollte er plötzlich gehören? Und das nur, weil die Haferkorns fünfundachtzig Hektar Land, einen großen Hof mit Stallungen und Scheune sowie Pferde, Kühe, Schweine und viel Federvieh besaßen? Deshalb war er doch nie und nimmer ein Gutsherr! Ein Ausbeuter! Seine Vorfahren und er, seine Frau sowie die ganze Familie haben immer schwer arbeiten müssen, auch dann noch, als sie sich einen Knecht und eine Magd leisten konnten. Eigentlich sollten ja nur Bauern inhaftiert werden, die über einhundert Hektar Land besaßen. Er, Haferkorn, hatte jedenfalls gelernt, den Mund zu halten, das Gegebene so hinzunehmen, wie es nun einmal war. Mit der großen und auch mit der Dorfpolitik will er nichts mehr zu tun haben. Die, die sich da ans Ruder gedrängt haben oder auch eingesetzt wurden, sollen sehen, wie sie fertig werden. Er, Siegfried Haferkorn, hält sich jedenfalls wohlweislich aus allem raus.

Mit einem kräftigen Schluck leerte er sein Bierglas, sah sich um und entdeckte den Wirt an einem Tisch im Vorzimmer. Er hob sein Bierglas in die Höhe, schwenkte damit einen Kreis. Da wusste der Wirt, dass eine neue Lage gewünscht wurde. Das Gespräch am Tisch drehte sich immer noch um die Arbeit der MAS oder nun bald MTS, in der ja auch junge Leute aus Korbitz eine gute Arbeitsstelle gefunden haben. Holzers Sohn, der Willi, saß auch auf einem Pionier und hatte so sein Auskommen. »Was ist denn heute mit dir los, Siegfried? Schweigst, als hätte man dir die Futterluke zugenagelt«, hörte er jetzt die Stimme seines Nachbarn, der ihm nun auch noch kräftig auf die Schulter klopfte.

Bernhard Holzer hatte seinen Hof auf der anderen Seite des Dorfteiches. Fünfzig Hektar Ackerland, einige Morgen Wiesen- und auch Waldflächen hatte er von seinem Vater übernommen, der im zweiten Kriegswinter im hohen Alter von fast neunzig Lebensjahren gestorben war. Die Berta, Bernhards Frau, hatte über die Kriegszeit viel Glück gehabt. Die zwei Polen Jurie und Sbigniew, die ihr als Fremdarbeiter 1941 zugeteilt worden waren, hatten während Bernhards Abwesenheit die ganze Wirtschaft über die Kriegsjahre hinweg am Leben erhalten. Mehr noch, sie ließen Berta sogar auf der Flucht nicht im Stich. Alle drei kehrten unversehrt auf den Hof zurück. Erst als Bernhard aus dem Lazarett entlassen wurde, verließen auch Jurie und Sbigniew wieder das Dorf Korbitz.

Bernhard hinkte nun zwar ein wenig, was ihn aber nicht hinderte, die Wirtschaft und den Acker in Schuss zu halten. Für das Vieh hatte Berta schon immer eine glückliche Hand, wie es hieß.

»Was soll ich mich einmischen? Ihr quasselt doch schon genug. Werner hält doch auch seine Klappe und schmaucht vor sich hin«, entgegnete Bernhard und rückte sein Bierglas zurecht, das der Wirt vor ihm hingestellt hatte.

»Was interessiert mich das, ob der Laden nun MAS oder MTS heißt? Der Eine wie der Andere schenkt uns nichts. – Wichtig ist, dass eine beanspruchte Leistung richtig und auch pünktlich realisiert wird. Die Jungen bemühen sich ja schon, so gut es geht! Und das ist in Ordnung. Da gibt es nichts zu meckern. – Für das miese Wetter und den vollkommen aufgeweichten Acker kann niemand etwas. Dafür sind sie nicht verantwortlich«, setzte Bauer Holzer noch hinzu.

»Das stimmt schon. Für den Dauerregen und die kalte Witterung kann niemand etwas. Sie macht nicht nur uns, sondern auch den Neubauern schwer zu schaffen. Wir alle kommen mit den notwendigen Bestellarbeiten nicht voran. Es ist einfach nicht möglich, den Acker zu betreten, geschweige denn, ihn zu bearbeiten, um die Wintersaat auszubringen«, murrte Bauer Haferkorn und schob sein Glas, das er auf einen Bierdeckel platziert hatte, hin und her.

Durch die ruckartig geöffnete Tür drang mit der Gruppe junger Männer auch ein kräftiger Schwall feuchtkalte Luft ins Lokal.

»Willi, vier Bier und vier kurze Korn!«, bestimmte Gerhard Bensing, der Geselle vom Dorfschmied Brandt, noch bevor sie sich, Stühle rückend und damit über den Fußboden schurrend, an einem Tisch niederließen.

Der Krieg hatte sie verschont. Ihre Altersgruppe war zur Zeit des totalen Krieges und des angekündigten Endsieges für sie noch nicht so bestimmend im Blickwinkel gewesen, auch wenn Albrecht Wiegand sowie Horst Boldt schon kurz darauf mit den Müttern und den Großeltern vor den Sowjets die Flucht ergriffen. Versehen mit bepackten Fahrrädern und Handwagen, die das Wichtigste und Notwendigste trugen, ordneten sie sich in den Treck ein und verließen ihre hinterpommersche Heimat. Sie landeten in Korbitz. Dieter Winzer und seine Mutter sind schon lange vor den anderen hierher geschickt worden. Sie zählten zu den Ausgebombten von Berlin.

Die Zeit der Pimpfe lag auch schon lange hinter ihnen, war kaum noch ein Bestandteil von einstigen Erinnerungen. Das sprudelnde Leben existierte und wurde angenommen.

Die Tagespolitik der Genossen und ihrer Partei, die Parolen auf den Plakaten und Spruchbändern, gingen ihnen unbesehen meilenweit am verlängerten Rückgrat vorbei. Sie waren – bis auf die Tagesereignisse – überhaupt nicht von Belang. Es gab genügend Dinge, mit denen man sich herumzuärgern hatte und die man letztlich doch meistern musste. In der Brigadebesprechung, aus der sie gerade kamen, war es wieder einmal recht heiß hergegangen. Die derzeitige Auslastung der Traktoren in den einzelnen Schichten hatte eine heftige Debatte mit dem Brigadier ausgelöst.

»Wir kommen einfach mit dem Abtransport der Zuckerrüben und ganz besonders mit den Bestellarbeiten bei den gespannarmen, kleinen Bauern und Neusiedlern nicht voran. Es muss was geschehen!« Willi Kurzhals hatte gewettert, sie mächtig zusammengedonnert. Sie kämen nicht hinterher, weil sie wegen jeder Kleinigkeit am Traktor zum Stützpunkt und sogar in die Werkstatt düsten, anstatt selbst mal Hand anzulegen. Diese vielen Leerfahrten beanspruchten darüber hinaus auch noch den Kraftstoffplan, der so einfach nicht mehr einzuhalten wäre. Die darauf folgende Feststellung von Bauer Holzer, dass sie für Reparaturen ja weder ausgebildet seien, noch das entsprechende Werkzeug an Bord hätten, ließ der Brigadier nun schon überhaupt nicht gelten. »Einen Satz der notwendigsten Handwerkzeuge könnte sich ja wohl jeder noch besorgen. Auf dem eigenen Hof wüssten sie sich doch auch zu helfen. Es rennt doch keiner wegen jeder Kleinigkeit gleich zum Handwerker! Davon gibt es ja auch so viele im Ort«, höhnte der Brigadier. »Heißt es da nicht auch: Selbst ist der Mann?«, hatte Kurzhals sie zusammengestaucht.

Die vier Burschen, die erregt und gereizt in die Gaststube getreten waren, saßen jetzt wortlos am Tisch und warteten auf den Wirt, der ihnen die bestellten Biere und den Korn vor die Nase setzen würde. Sie rauchten und starrten vor sich auf die Tischplatte.

»Ich möchte wirklich wissen, welcher Teufel dich geritten hat, so eine idiotische Verpflichtung in den Raum zu blasen«, beendete – nicht gerade leise – Dieter Winzer das Schweigen und trommelte mit den Fingern auf dem vor ihm liegenden Bierdeckel herum.

»Auf so was Hirnrissiges, den Traktor in persönliche Pflege zu nehmen, kannst wirklich nur du kommen, Albrecht!«

»Na und?«

»Menschenskind, begreif doch! Meine Mutter und ich haben so schon zu kämpfen. Die eigenen acht Hektar buddeln sich ja wohl auch nicht alleine um, der Eigenheimbau steht an, das noch wenige Vieh braucht Futter und nun soll ich auch noch einen volkseigenen Traktor in Pflege nehmen? – So was Blödes anzurühren, das kannst wirklich nur du! – Warte mal ab, die andere Brigade wird dir schon was weisen und dir ein Liedchen flöten!« Dieter Winzer konnte sich einfach nicht beruhigen. »Nimmt den Traktor in persönliche Pflege! – Das ist nicht zu fassen!«

Gerhard Bensing, den die Sache überhaupt nichts anging, schwieg, paffte und ließ den Qualm in Ringen zur niedrigen Decke steigen. Horst Boldt, der in der Beratung weder zugestimmt noch Albrecht unterstützt hatte, schwieg auch jetzt noch. Er wusste schon, dass diese Ankündigung Wellen schlagen würde. Diesem angekündigten Beispiel, welches der Brigadier Kurzhals ja sofort weiter tragen würde, dem konnten sie sich wohl nicht mehr entziehen.

»Du bist wirklich ein echtes Großmaul, hetzt uns zusätzlich Arbeit auf den Hals, Zeit, die ich für notwendigere Vorhaben nutzen könnte. – Nee, du musst dich wieder Mal in den Vordergrund schieben. Kannst deine Klappe einfach nicht bändigen!« Dieter Winzer, der sich sonst ganz gut mit Albrecht Wiegand verstand, selten mal mit ihm in Streit geriet, begriff ihn heute nicht.

»Bring uns noch eine Lage, Willi!«, rief Horst Boldt zur Theke hinüber.

Alle Welt sagte »du« zum Wirt. So nahm er auch das Du von den jungen Hüpfern ungerührt entgegen.

Die Alten am Stammtisch hatten für das kaum vernehmliche Gerede und den Wortwechsel bei den Traktoristen überhaupt kein Ohr. Bei ihnen gab es ganz andere Böcke zu melken, wie Altbauer Otto Breitling herausgestellt hatte.

»Ob nun MAS oder MTS, wen interessiert denn das? Ist doch vollkommen sinnlos, darüber Worte zu verlieren! Worüber wir sprechen sollten, eigentlich auch müssten, das sind die zweihundert Hektar Ackerland aus der Enteignung des Gutsherrn von Gallen, die immer noch nicht vergeben sind, brachliegen und vergammeln. Diese Sauerei stinkt doch zum Himmel! Darüber sollten wir reden, uns klar werden, wie wir an den Bürgermeister und an den Parteisekretär Lobewitz herangehen. – Seit acht Jahren ist der Scheißkrieg nun schon vorbei. Doch das richtige Fahrwasser haben wir immer noch nicht erwischt. Stolpersteine in Massen schmeißt man uns vor die Füße. Eingesehen haben die Genossen wenigstens endlich, dass mit den Verhaftungen und Verurteilungen von Landwirten, die ihr ständig steigendes Ablieferungssoll einfach nicht mehr schaffen, auch kein Blumentopf zu gewinnen ist. Jetzt können wir ein klein wenig durchatmen!« Breitling fixierte die am Tisch sitzenden Bauern. »Es könnte noch besser gehen, wenn uns die unbearbeiteten Flächen vernünftig zugeteilt und zur Bearbeitung übereignet würden. – Das Ablieferungssoll für diese unbearbeiteten Flächen, so ist mir jedenfalls zu Ohren gekommen, beträgt nur fünfzig Prozent. Von diesem Kuchen hätte ich gerne auch ein Stück! Ihr nicht auch?«

»Du kannst gut reden, Otto! Bist ja gut bestückt mit deinem alten Lanz und den zwei Pferden. – Ich mit einem Pferd und einem Ochsen schaffe gerade die Fläche, die mir zugeteilt worden ist. Ich will und kann mir auf gar keinen Fall weder eine schon wieder verlassene Parzelle noch ein Stück Land vom Gut aufhalsen«, murmelte Karl Rossow, einst Maschinist auf dem Gut. Er konnte gut kommandieren und wurde deshalb zum Vorsitzenden des Kriegervereins bestimmt. So bekam er dann ja auch einen Platz am Biertisch der Altbauern und durfte da mitreden.

»Menschenskind, du hast doch deinen Sohn, einen fixen Traktoristen, bei der Berta Rosenau ist er gut angeschrieben, na und die hat zwei bombastische Ochsen, die schaffen schon was weg«, sagte Haferkorn lachend.

»Und was hab’ ich davon? Meinst du etwa, die würde mir ihre Tiere ausleihen? – So ein Quatsch!«

»Brauchst du doch gar nicht, Berta und Paul werden doch über kurz oder lang ein Paar. So sieht es jedenfalls aus.«

»Anfragen kostet ja nichts.« Auch Walter Sembrau konnte es nicht lassen, sich einzumischen.

»Dass wir mal beim Parteichef auf den Busch klopfen, halte ich gar nicht mal für verkehrt. Soll er uns doch mal sagen, was mit dem Ödland passiert? Immerhin sind es außer einigen Flächen vom Gut nun auch schon die zehn Hektar vom Kantig. Der hat die Kurve gekratzt, acht Hektar vom Schilling, abgehauen, acht Hektar von der Seidler, mit Sack und Pack über Nacht verschwunden. Und die Familie Wiedlich sitzt ja wohl auch schon auf Koffern und Kartons. Sie wollen wieder nach Berlin zurück. Das habe ich jedenfalls gehört. Hier können sie keinen Blumentopf gewinnen. Die Emilie hat vom Ackerbau wahrlich die Schnauze voll«, schimpfte Haferkorn.

»Kann man es der Frau verdenken? Sie hat ein halbes Jahr allein auf dem Hof wirtschaften müssen, weil die Bonzen und die Richter den Mann für diese Zeit in den Knast gesteckt haben. Und das nur, weil er vergessen hatte, zwei Schweine anzumelden. Ein Klassenfeind, ein Wirtschaftssaboteur sei er gewesen, hieß es.«

»So ein Unsinn, Sembrau. Sag das bloß nicht allzu laut. – Denken und Maulhalten ist besser!«, knurrte Siegfried Haferkorn, der sich selbst daran aber auch nur selten hielt. »Irgendwie wird es schon gedeichselt werden, dass nicht noch mehr Ackerland einfach so liegen bleibt. Von dem übrigen, dem nicht aufgeteilten Land des Gutes, mal ganz abgesehen. Ich glaube aber, uns Altbauern werden sie ganz bestimmt nicht noch mehr Land übereignen. Eher beißen sie sich doch selbst in den Arsch! Das könnt ihr mir glauben. – Erinnert euch doch nur mal daran, wie die Funktionäre, die Parteibonzen, gemurrt haben, als feststand, dass wir, die Altbauern, viel Land behalten können und selbständig weiter wirtschaften dürfen. Wir waren doch alle ganz nahe dran, so dicht wie Straup, der von Haus und Hof und auch von seinem Land getrieben wurde, nur mit einem Bündel eigener Klamotten unsere Gegend verlassen musste. Wie ein Aussätziger wurde er davongejagt. – Habt ihr euch schon mal gefragt, was er denn eigentlich getan hat? – Nichts! Nun lebt er in Westdeutschland.«

Haferkorn schnäuzte in ein großkariertes Taschentuch, das er aus seiner Hosentasche gezogen hatte.

»Das, was du eben gesagt hast, Otto, das überdenke, halte dir mal vor Augen, ob es wirklich was bringt, überhaupt gut ist, dem Parteisekretär mit einer solchen Frage und einem solchen Anliegen auf die Bude zu rücken«, schnarrte Bernhard Holzer, der selten am Biertisch politisierte. Er war kein Duckmäuser. Er sah nur keinen Sinn darin, sich mit den Genossen, die nun mal das Sagen hatten, anzulegen oder sogar Forderungen zu stellen, die ihnen nach dem Gesetz überhaupt nicht zustanden. Seine Tage im Gefängnis wird er nicht vergessen. Ihm war nicht danach, noch einmal hinter Gittern zu landen. »Mich lasst raus. Ich bestelle meinen Acker. Die brachliegenden Flächen soll kultivieren und bestellen wer will!« Der Bauer nahm einen ordentlichen Schluck aus dem Bierglas. »Von mir aus können es getrost die Genossen tun. Es gibt im Dorf doch schon eine ganze Menge davon. – Nur, die haben sicher auch keine Lust dazu, kommen ja kaum mit ihrer eigenen Klitsche zurecht.«

»Du machst wieder alle gleich. Das stimmt doch so nicht!« Max Falkenhorst hob seine Stimme.

»Sieh dich doch nur bei der Paula Wandel mit ihren Kindern um, schau auf die Winzers, die beiden Bachs, oder die Mutter Klinker mit ihren Kindern, die Dora und den Werner, die haben doch alle ihre Felder gut in Schuss. Gibt es etwas in ihren Wohnungen, in den Ställen oder am Vieh zu bemeckern? – Die haben ganz anders anfangen müssen als wir! – Was nun mal wahr ist, sollte man nicht runterreden!«, konnte sich Falkenhorst nicht verkneifen hinzuzufügen.

Haferkorn winkte nur mit der Hand ab. Otto Breitling stopfte erneut den Pfeifenkopf mit dem Eigenbautabak voll, zündete ihn an und nebelte sich damit ein. Er hätte durchaus nichts dagegen, zwei, drei Hektar mehr zu bewirtschaften, zumal ja einiges Land sogar an seinen Grund und Boden grenzte. Den Versuch, mit dem Bürgermeister und dem Parteisekretär im Ort zu reden, fand er eigentlich gar nicht so dumm, zumal, oder gerade weil die Ablieferungspflichten derzeit immer größer wurden und wirklich nur noch mit Ach und Krach zu schaffen waren. Warum sollen Anbauflächen nicht bewirtschaftet werden? Er sah einfach keinen Grund, den Bauern, die die Kraft hatten, ein solches Vorhaben zu verweigern.

»Falsch kann es wohl nicht sein, wenn wir mal mit dem Bürgermeister, mit dem Parteisekretär Lobewitz oder wenigstens mit Kurt Becker, dem Vorsitzenden des Komitees reden, der ist doch für die Bodenreform und als Ortsbauernberater tätig. Sie müssten uns eigentlich zuhören und verstehen, dass wir dann sogar unseren Ablieferungspflichten weit besser nachkommen können.«

Max Falkenhorst war dran. Er bestellte seine Runde. Die fünf gestandenen Bauern schwiegen. Jeder grübelte vor sich hin. Auch bei den Traktoristen hatte sich die Aufregung gelegt. Sie waren sich klar darüber, dass an der Geschichte wohl kaum noch was zu verändern war. Jeder sinnierte darüber, ob sich vielleicht doch noch was daran drehen lässt. Die Lust auf ein Skatspiel oder auf das ganz beliebte Knobeln mit Streichhölzern war ihnen jedenfalls für den heutigen Abend genommen.

Der Dorfkrug füllte sich. Die neue Plattenbar, die sich Willi Lohmann angeschafft hatte, versorgte die Gäste mit lauter Musik.

»Ich muss jetzt!« Albrecht Wiegand klopfte mit der Faust auf den Tisch, schob den Stuhl zurück und erhob sich. Mit den Knien beförderte er ihn wieder an seinen Platz zurück. »Warte! Ich komme auch mit!«, schloss sich Horst Boldt an. »Es gibt zu Hause noch allerhand zu tun.« Er klopfte ebenfalls nur auf den Tisch. Kurz darauf schloss sich die Tür hinter den beiden.

Sie mieden den Bürgersteig. Der war schließlich nichts weiter als ein unbefestigter, vollkommen aufgeweichter Trampelpfad. Sie marschierten lieber auf dem mit Kopfsteinen gepflasterten Damm, der war zwar sehr holprig, oft glitschig und auch von Wasserpfützen übersät, aber so letztlich weit besser begehbar. Das Licht der Straßenlampen, die oben an den hölzernen Masten befestigt waren, erhellte die Umgebung nur sehr schwach und ließ die sich längs der Dorfstraße hinziehenden flachen Dorfkaten ins Dämmerlicht fallen.

Die Familien Wiegand und Boldt wohnten nebeneinander. Ein dreistufiger Tritt, begrenzt von einem Metallgeländer, kennzeichnete die jeweilige Wohnung, die aus einem dunklen Flur, mehr einem Vorraum, einer Küche, einer Kammer und zwei weiteren Zimmern bestand. Die Küche und das Schlafzimmer lagen auf der Hofseite.

Diese Wohnhäuser hatten schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Es sind einfache Lehmhäuser, die auf einem erhöhten Feldsteinfundament oder einfach zur ebenen Erde errichtet wurden. Jetzt waren sie überwiegend, wie auch das herrschaftliche Gutshaus, von Flüchtlingen bewohnt. Alles war sehr eng. Ähnlich dicht nebeneinander lagen auch die Stallplätze in den einst zum Gut gehörenden Wirtschaftsteilen. Die Neubauern mussten sich arrangieren, versuchten, miteinander klarzukommen. Dass das Neubauernbauprogramm schon lief, war auch in Korbitz nicht zu übersehen. Innerhalb des Ortes und an der Straße zum Nachbardorf Letzow gab es bereits drei Häuser mit den integrierten Ställen. Man half sich gegenseitig. Alleingelassen wurde eigentlich niemand. Die Solidarität war noch nicht zerbrochen, auch wenn sich dann und wann schon mal der Futterneid zeigte.

Albrecht Wiegand und Horst Boldt verabschiedeten sich mit einem »Mach’s mal gut!« Mehr gab es nicht zu sagen. Einige Schritte weiter stieg auch Horst Boldt die Stufen hoch und verschwand im Innern des Hauses. Die Mutter und die ein paar Jahre ältere Schwester Thea warteten schon mit dem Abendessen auf ihn. Die nicht sehr große, aber doch rundliche Frau mit dem grauen, aufgesteckten Haar empfing ihren Sohn mit den Worten: »Wird ja nun wohl auch Zeit!«

Er hing die schwere Joppe an einen Haken, der an der Innenseite der Tür befestigt war, zog sich die derben Schuhe von den Füßen und stellte sie in die Nähe des Regals. Sie waren nass und schmutzig.

Das Abendbrot, einige große Schnitten, Wurst aus der eigenen Schlachtung, Schmalz, etwas Butter sowie eine Tasse dampfender Tee, Wald- und Wiesensorte, standen auf dem Tisch. Er nahm gegenüber der Mutter Platz und bediente sich. Frieda Boldt sah auf ihren Jungen, der sie um gut einen Kopf überragte und in seinem Auftreten immer mehr ihrem Mann glich. Sie ähnelten sich wie ein Ei dem anderen. Frieda Boldt hatte sehr lange gehofft, dass Karl nach dem Kriegsende aus einer ja immer noch möglichen Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückkehren würde. Doch nun, nach acht Jahren, hatte sie jegliche Hoffnung aufgegeben. Ihre ganze Zuwendung schanzte sie dem Sohn zu, verwöhnte ihn, wo es nur ging. Horst nahm es hin. Sich gegen die Umsorgung aufzulehnen, hatte keinen Sinn. Das war ihm nach Jahren langsam klar geworden.

Er wusste, die Mutter hätte es gerne gesehen, wenn er die ihm gebotene Möglichkeit, ein Studium der Landwirtschaft aufzunehmen, genutzt hätte. Das Zeug dazu besaß er. Aber er wollte nicht. Er blieb bei den Traktoristen.

Thea Boldt, die Schwester, war als Kontoristin in der BHG-Niederlassung und auch im Dorf als äußerst beharrlich und sehr konsequent bekannt. Sie wusste immer ganz genau, was sie wollte und wie man es angehen musste. Zimperlich war sie nie gewesen und ist es auch heute noch nicht. Ihr Wortschatz war dementsprechend aufgestellt. Es war nicht einfach, gegen diese junge Frau anzukämpfen, das haben auch der BHG-Leiter und einige andere Funktionäre im Dorf schon erfahren müssen. So hatte sie sich, was sie eigentlich gar nicht wollte, für zahlreiche Familien und auch Einzelpersonen als eine recht streitbare Fürsprecherin entpuppt, die es mit dem Recht sehr genau nahm und dafür auch energisch eintrat.

Dabei war sie zwar umworben, aber noch nicht Genossin, kein Mitglied der neuen Partei, der SED.

Schlürfend trank sie den heißen Tee. Mit zwei, drei Handgriffen beschmierte sie sich eine Brotschnitte, belegte sie mit Käse und biss herzhaft hinein. Die drei aßen schweigend. Während der Mahlzeiten wurde nie geredet. Das war früher zu Hause auch schon so gewesen. »Zum Schwatzen bleibt immer noch Zeit!«, hatte der Vater stets gesagt. Das Einzige, was damals ständig zelebriert wurde, war das Tischgebet. Daran dachte heute keiner aus der Familie mehr. Mutter Frieda hatte zwar den Glauben noch nicht ganz verloren, doch sie haderte mit Gott und dessen Hirten auf Erden. Warum hatte er ihr alles genommen? Erst die alten Eltern, die die Flucht nicht überstanden, und dann ihren Mann, dem eine Heimkehr verwehrt wurde. Warum verzichtete er, der Gott, vor Jahren auf die immer wieder betonte Urgewalt, die seine Gläubiger erwarteten, dass dem grausigen Spuk ein Ende bereitet wurde. Hat er sich so durch seine Untätigkeit nicht auch ins Abseits gestellt? Es war schwer für sie, dem Gott, wie auch all den Anderen, Glauben zu schenken.

Thea glaubte, in der Partei den Rückhalt zu finden, den ihr die Kirche nicht mehr geben konnte. Warum sie aber immer noch Zweifel hegte, wusste sie nicht einzuordnen. Nur das Gefühl, nicht allein zu sein, stärkte ihren Willen, voranzukommen.

»Du bist so schweigsam heute. Gab es Ärger in der Brigade?« Frieda sah auf ihren Sohn.

»Das kann man wohl sagen«, knurrte Horst Boldt. »Albrecht Wiegand, der Stiesel, will, dass wir unsere Traktoren in persönliche Pflege nehmen. Das kostet mich und die anderen Traktoristen eine Menge Zeit, die ich gut und gerne für unsere eigene Wirtschaft gebrauchen kann. Bezahlt wird das natürlich auch nicht. – Wir hängen überall nach, hinken hinterher«, ereiferte er sich.

»Lass es gut sein, Junge. Wir werden es schon schaffen. Die Witterung wird es schon mal zulassen, dass wir schneller vorankommen. Wir haben es doch immer geschafft, konnten immer unseren Verpflichtungen nachkommen. Das wird uns in diesem Jahr auch wieder gelingen. Daran zweifle ich nicht.«

Die Bäuerin stand auf und begann, den Tisch abzuräumen. Das ging ihr sehr flink von der Hand. Thea half, Horst half. Der Abwasch und das Einräumen in den Küchenschrank gingen schnell.

»Heute hat der Gemeindebote den Anbaubescheid für das neue Jahr gebracht. Kannst ja mal einen Blick drauf werfen.« Horst nickte. »Mach’ ich gleich.«

Er verschwand im noch sehr kärglich eingerichteten Wohnzimmer, das der Mutter und auch der Thea als Schlafzimmer diente. Er bewohnte das andere Zimmer, das zum Hof lag. Von dort hatte er einen ungehinderten Blick auf den schmalen Garten und die angrenzenden Ställe, in denen das Kleinvieh untergebracht war. Die zwei Mutterkühe hatten ihren Stellplatz im Gemeinschaftsstall auf dem Gutshof. Sie, die Boldts, waren jetzt zwar freie Bauern auf eigenem Grund und Boden, besaßen aber noch keinen eigenen Hof. Im Neubauernbauprogramm hatten sie zwar ihren Platz, doch der Bau des genormten Hauses mit dem integrierten Viehstall zog sich hin und würde auch noch dauern.

Horst Boldt blätterte in dem winzigen Stapel von Schriftstücken, die sich in dem kleinen Briefständer angesammelt hatten. Er zog das Formular mit dem großen Logo hervor. Dadrauf stand: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik – Ministerium für Land- und Forstwirtschaft – Anbaubescheid zur Ernte 1956. Ihre zehn Hektar mit einer Anbaufläche von neuneinhalb Hektar waren, wie auch im vergangenen Jahr, bis auf das halbe Ar aufgeschlüsselt. Er vertiefte sich in die angegebenen Zahlen. Getreide hatten sie auf 4,86 Hektar anzubauen. Sechzehn Ar waren für Speisehülsenfrüchte und achtunddreißig Ar für Ölfrüchte vorgesehen. Zehn Ar mussten sie für Faserpflanzen und ein halbes Ar für den Gemüseanbau bereithalten. Hinzukommen Kartoffeln auf über einem Hektar sowie Futterkulturen auf einer Fläche von zweiundneunzig Ar.

»Na, was sagst du dazu?«

»Hat sich nicht viel verändert. Wenn das Wetter mitspielt, können wir es schaffen. Das Ablieferungssoll wird wohl so ausfallen wie in diesem Jahr. Das hoffe ich jedenfalls, Mutter.«

Horst stopfte das Schriftstück wieder in das Behältnis, wo es letztlich gut aufgehoben war. »Wichtig ist jetzt, dass wir die letzten Kartoffeln und die Futterrüben rauskriegen und einmieten können. Damit dürfen wir auf keinen Fall ins Hintertreffen geraten!«

»Ich weiß! Die Klinker und die Kinder, Werner und Dora sowie auch die Sängers haben mir versprochen, zu helfen. Wir werden es schon schaffen. – Die Hauptsache ist, das Wetter ist uns hold!«, bekundete auch Thea, die ihren Optimismus immer behielt.

Erst wenn sie und die Mutter nachdenklich ihre Stirn krauszogen, wurde es meistens kritisch. Daran, dass sie mal nicht wussten, wie es weiter gehen soll, resignierten, keinen Weg fanden, kann er sich eigentlich nicht erinnern.

»Ich mache mich lang. Der Tag war stressig genug. Ich bin hundemüde.«

»Ja, geh nur. Wir werden hier schon ohne dich fertig!«, antwortete Thea.

Mit einem »Gute Nacht« verdrückte sich Horst und schloss die Kammertür hinter sich. Auf der Dorfstraße ratterte ein Motorrad vorbei. Ein Hofhund bellte hinter dem Gefährt her. Er gab erst Ruhe, als das Getöse ganz verstummte und das nächtliche Dunkel sich noch fester über das Dorf stülpte.

2

Werner Kröger, den Bürgermeister von Korbitz, bedrückten schon in der frühen Morgenstunde einige Amtsgeschäfte, die keinen Aufschub duldeten. Nervös wanderte er in der Amtsstube umher, die im Parterre des alten Gutshauses eingerichtet war. In dem Gebäude befanden sich auch noch die Konsumverkaufsstelle, die Räume der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB), der Bäuerlichen Handelsgesellschaft (BHG) sowie auch die Sanitätsstube für die Arztsprechstunden und die dort durchgeführten Impfungen gegen allerlei Erkrankungen. Er wartete auf den Parteisekretär Paul Lobewitz und den Vorsitzenden und Leiter der VdgB und BHG Kurt Becker. Das, was er von der Kreisverwaltung mitgebracht hatte, musste schnell durchgeführt werden. Wie sie das allerdings realisieren und umsetzen sollten, war ihm bis zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Rätsel, das zu lösen ihm allein nicht möglich war. Die halbe Nacht hatte er gegrübelt, kein Auge zu bekommen. Doch genutzt hatte es nichts. Mürrisch stiefelte er durch sein Büro. Noch war er ja allein. Die Gemeindesekretärin Maria Halbe kam heute später. Sie musste gestern Nachmittag zum Katasteramt, um einige strittige Eigentumsfragen zu klären.

Auf den breiten Fluren des Gutshauses und auf der Treppe zum Obergeschoss wurde es lebhafter. Werner Kröger wusste, dass es überbelegt war. Doch wo sollte er mit den Bewohnern hin? Es gab wirklich nur die Aufgabe, das Neubauernbauprogramm voranzutreiben. Aber wie und womit? Hier im Dorf gab es nichts Gutsherrliches mehr abzureißen, um Bausteine zu bergen. Feldsteine für den Bau von Fundamenten sammeln, schön, das könnte noch gehen. Aber wer soll das machen? – Die Kartoffeln müssen gerodet und aufgesammelt werden. Die Zucker- und Futterrüben waren dran und dazu noch dieses Wetter, wechselhaft und unberechenbar.

Die strikten Forderungen vom Rat des Kreises landen nun einmal zuerst bei ihm. Er war zum Rapport bestellt und runtergeputzt worden, weil nicht alles wie am Schnürchen lief, Forderungen einfach nicht erfüllbar waren. Ihm hatten sie am Arsch und das nicht zum ersten Mal. Er würde es dem Grothewohl niemals verzeihen, dass der dem Pieck die Hand zum Bund gereicht hat. Er, Kröger, war jetzt ein Genosse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und musste nach der Pfeife eines Walter Ulbricht und seiner Gefolgsmänner tanzen. Verstanden hatte er die Genossen früher schon kaum. Heute blieb ihm nichts anderes übrig, als einfach mitzumachen und so gut es ging, den Schein zu wahren. Noch hatte sich nicht alles eingerenkt.

Werner Kröger blieb am Fenster stehen. Sein Blick lief über den alten Gutshof bis hinüber zu den Pferdeställen und den sich lang hinziehenden Speichern, in denen die Neusiedler die begrenzten Stellplätze für ihre Zug- und Milchtiere, Kühe sowie anderes Viehzeug und auch die Lagerplätze für das Futter- und Erntegut hatten. Alles war sehr eng bemessen. Es war gut zu verstehen, dass alle nach einem eigenen Haus und den nötigen Stallungen drängten. Doch das Wie und das Wann hing immer noch in der Luft.

Der Schwung, mit dem die Gemeindesekretärin Maria Halbe ins Büro trat, riss ihn aus seiner Grübelei heraus. »Guten Morgen, Bürgermeister!« Frisch, frei und unbeschwert schritt sie zu ihrem Arbeitstisch.

Der fast Sechzigjährige atmete tief durch und war nun bereit, dem anbrechenden Tag mit etwas mehr Elan entgegen zu treten. Die Maria Halbe war für ihn so etwas wie ein unbekümmerter Sausewind. Mit ihren gerade mal zwanzig Lebensjahren, ihrer Aufgeschlossenheit und Gradlinigkeit war sie für ihn nicht nur die rechte Hand im Büro. Maria Halbe dachte auch mit. Sie hatte schon so manchen guten Vorschlag für diese oder jene Aktion an ihn herangetragen. Sie war wirklich nicht nur eine Tippse. Schwungvoll nahm sie ihren Arbeitsplatz ein, schloss die Schubladen auf und entfernte den hölzernen Deckel von der alten Olympiaschreibmaschine, die schon weit bessere Jahre gesehen hatte. Doch Maria wurde mit dem klapprigen Relikt immer noch fertig.

»Du wirst heute Protokoll führen, Maria. Ich habe den Lobewitz, den BHG-Leiter Becker und auch den ABV Paul Wernicke eingeladen. Es geht darum, wie wir die neue Kreisauflage realisieren können.«

»Ist gut, Chef! Ich bereite alles vor.« Mit zwei, drei Schritten war sie in einem Nebenraum verschwunden, der für Zusammenkünfte vorgesehen war. Umzustellen gab es kaum etwas. So dauerte es auch nur ein paar Minuten, bis sie wieder im Büro auftauchte und sich an ihren Schreibtisch setzte.

»Geht es um die Steinaktion?« Sie hatte das Schreiben ja gelesen und sich so schon ihre Gedanken darüber gemacht.

»Ja, darüber müssen wir uns schlüssig werden«, murmelte der Bürgermeister vor sich hin und trommelte mit einem Bleistift auf der Schreibunterlage herum.

»Mir fällt beim besten Willen nicht ein, was wir unternehmen können, um dieser Aufforderung gerecht zu werden! Wir haben keine Quelle, um notwendiges Material für das Bauprogramm bereitzustellen. Wie oft habe ich das dem Kreis nun schon gemeldet? Wir können weder ein vergammeltes Gutshaus noch alte Ställe abreißen.« Werner Kröger starrte zum Fenster hinaus.

Das Getrampel vor der Tür, mit dem die davor Stehenden sich den Schmutz von den Schuhen trampelten, kündigte die ersten Teilnehmer an. Der ABV, Genosse Unterleutnant Paul Wernicke, und der BHG-Leiter Becker traten ein und grüßten mit einem recht lauten »Morgen«.

Werner Kröger, der sich erhoben hatte, dirigierte sie, die erst einen Plausch mit der Maria beginnen wollten, mit einer deutlichen Geste in das Beratungszimmer. Wenig später schlurfte auch der Parteisekretär in dem von ihm gewohnten, schleppenden Gang ins Zimmer, klopfte zur Begrüßung nur auf den Beratungstisch und setzte sich. Bürgermeister Kröger sah in die kleine Runde und räusperte sich kurz.

»Uns ist eine Aufgabe übertragen. Mit der Lösung bin ich allein und auch als Bürgermeister überfordert. Ich brauche die Unterstützung und Mitarbeit aller Parteimitglieder und der VdgB. Maria wird uns das Schreiben der Kreisleitung verlesen und dann lasst uns beraten, wie wir damit klarkommen können.«

Eine fast andachtsvolle Stille umgab die Ausführungen der Sekretärin auch noch, als sie längst aufgehört hatte zu lesen und in die Männerrunde sah, darauf wartete, dass einer der Herren den Mund aufmachte. Doch erst einmal geschah gar nichts. Der Parteisekretär starrte zur Decke, so als könne er dort etwas entdecken oder eine passende Antwort finden. Kurt Becker kraulte in den wenigen Haaren auf seinem Kopf herum. Er sah vor sich auf die Tischplatte. Man konnte fast annehmen, er denke nach. Der ABV räusperte sich kräftig, hielt aber auch den Mund.

»Im Dorf gibt es außer dem kleinen und schon sehr alten Spritzenhäuschen für den Feuerwehrwagen nichts, was für einen Abriss zur Gewinnung von Mauersteinen infrage käme. Schon die nur geringe, brauchbare Anzahl von Steinen macht den Abriss unsinnig«, hob der Bürgermeister die andauernde Stille auf.

»Das geht doch sowieso nicht! Ist doch Quatsch! – Wo wollen wir denn sonst die Spritze hinstellen?«

Kurt Becker blickte von dem einen zum anderen.

»Wie ist es mit dem großen, alten Kuhstall im Ausbau?«

»Da können wir nicht ran. Das Verfahren zur vollständigen Enteignung des Bauern Kupfer ist noch nicht abgeschlossen.« Der Bürgermeister winkte ab. »Außerdem halten da wohl schon ganz andere Leute die Hand drüber. Um diesen Bau wäre es schade. Wir kennen doch alle den Alfons als einen erfahrenen, fleißigen Landwirt, der gegenwärtig im Nachbarort hausen muss. Nicht nur seine Vorfahren, auch er selbst hat es verstanden, gut zu wirtschaften, den Hof zu vergrößern und nun ist er ein Kulack!«, sinnierte der Bürgermeister vor sich hin. »Diese Feststellung hilft uns auch nicht weiter. Hier bei uns in Korbitz gibt es einfach nichts mehr abzureißen. Das müssen wir den Genossen in der Kreisstadt noch einmal klar und deutlich offerieren. Wir brauchen Baumaterial aus der Stadt! Oder wir greifen wieder auf den Baustoff Lehm zurück. Davon gibt es hier ja genug! Jeder kann sich bei Regenwetter persönlich und ausgiebig davon überzeugen!«

»Bleib auf dem Teppich, Genosse Becker! Wir können uns keine Abrissbauten aus dem Hut zaubern. Also fällt dieses Vorhaben flach. Dagegen gibt es Feldsteine genug, große und kleine!«, tönte Parteisekretär Lobewitz. »Eine Sonntagsaktion zum Sammeln könnte organisiert werden. Allein im Bereich des Tangers gibt es kleine und schon recht große Anhäufungen davon. Die werden wir zusammentragen und bei dir auf dem Wirtschaftshof lagern, Genosse Becker. Damit können wir als Gemeinde unseren Willen bekunden, das Neubauernbauprogramm unterstützen zu wollen. – Dazu können wir auch die älteren Kinder mobilisieren. Das spreche ich mit dem Lehrer ab.« Paul Lobewitz schnäuzte sich.

Das Gesagte kam bei den Zuhörenden wie ein Parteibeschluss an. So würden sie es machen. Etwas Anderes kam ja nicht infrage. Der ABV nickte kräftig und bekundete damit sein Einverständnis. Ihn selbst betraf es ja nicht. Er musste nicht über die Felder stiefeln, in die Sölle oder trockenen Brüche steigen, durch die Gehölze stöbern, um Feldsteine aufzuspüren und diese dann an die Feldränder befördern. Das gehört nicht zu seinem Aufgabenbereich. Er konnte sich gut raushalten und Abstand nehmen.

Maria Halbe hatte fleißig mitgeschrieben und sah nun in die Runde. Es schien ihr, dass niemand mehr was sagen wollte.

»Ich werde also einen Aufruf für den kommenden Sonntag anfertigen. Ihr werdet ihn zur Unterschrift vorgelegt bekommen«, fasste der Bürgermeister zusammen.

»Vergiss aber nicht, dich vorher mit dem Chef und den Brigadieren von der MAS zu verständigen. Sie müssen uns beim Abtransport der gesammelten Steine helfen. – Als Solidaritätsaktion natürlich«, hakte der Parteisekretär noch ein. »Wo steckt eigentlich die Nationale Front heute?«

»Hat Weiterbildung!«, gab Maria Halbe zur Antwort.

»Schon komisch. Immer, wenn es hier was zu beraten, zu organisieren und zu beschließen gibt, treibt sich der Birk irgendwo auf anderen Veranstaltungen rum«, moserte Paul Lobewitz herum und schnäuzte kräftig in sein Taschentuch hinein.

»Er ist ja wohl kein Hauptamtlicher. Als Lehrer muss er nun mal dahin, wo es um Schulprobleme geht«, bekam Lobewitz von der Gemeindesekretärin zur Antwort.

Der alte, ehemalige Gutsschäfer und jetzt Neubauer war schnippische Antworten längst gewöhnt, denn für ihn stimmte das Sprichwort: Wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück. Dass er eine ganz kotzerige Schnauze hätte, das hatte ihm schon vor Jahrzehnten die ihm angetraute Ehefrau und auch der Gutsherr bescheinigt. Für den Alten war er stets nur der krumme Hund, der seinen eigenen Kopf hätte. Trotzdem waren sie eigentlich über die Jahrzehnte hinweg immer gut miteinander ausgekommen, etwa so, wie er mit seinem Wolf, den Schäferhund, der zwar seine Arbeit verrichtete, sonst aber schon mal die Ohren auf Durchgang schaltete.

»Ich werde den Birk selbstverständlich auch darüber informieren, wie wir den Bescheid vom Kreis in die Tat umsetzen wollen«, ergänzte der Bürgermeister.

»Ihm wird sicherlich auch nichts anderes einfallen. Uns fehlen einfach Patenbetriebe, die uns in solchen Situationen unterstützen. – Na ja, wer will denn schon mit unserem Dorf kooperieren?«, mäkelte Kurt Becker, der Leiter der BHG und Vorsitzender des Komitees für Bodenreform und Ortsbauernberater, vor sich hin.

»Menschenskind, wir haben doch dich und deinen Betrieb. Es wird nur Zeit, dass sich die BHG ihren Aufgaben richtigstellt. Da solltest du im Kreis mal tüchtig nachstoßen, Becker!« Der Bürgermeister Kröger konnte diese Bemerkung nicht zurückhalten.

»Wo er recht hat, hat er recht«, krächzte nun auch noch Lobewitz dazu. Er hatte sich am Qualm aus seiner Pfeife verschluckt und musste kräftig husten.

»Ich kann mir weder Leute noch Fahrzeuge und Maschinen aus dem Kreuz leiern. Das werdet ihr ja wohl noch kapieren können. Meine Arme reichen auch nicht weiter als eure. Da hilft kein Winken, Stoßen oder Betteln. Wir müssen die Technik nehmen, die wir haben und die bekommt ihr doch auch! Was soll also dieser Druck?«, machte sich Kurt Becker Luft und blickte in die Runde.

»Wo immer wir konnten, haben wir bisher geholfen und sind eingesprungen. Das solltest du nicht vergessen, Bürgermeister, und du, Parteisekretär Lobewitz, schon gar nicht«, schob der BHG-Leiter noch nach.

»Nun bremst euch mal wieder. Dass noch nicht alles so läuft, wie wir es gerne hätten, das weiß doch jeder Bürger. Mit dem Gegacker allein kommen wir auch nicht weiter. Das erkennt jeder, der nur ein wenig Hirn im Kopf hat. Wichtig für uns ist, wie es mit dem Häuserbau vorangehen soll. Es sind fünfzehn Bauanträge gestellt worden. Das noch einmal zur Erinnerung. Wenn wir schon keine Mauersteine zur Verfügung haben, dann wollen wir doch erst einmal alle Kraft einsetzen, um die Fundamente herzurichten. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Ich denke, das seht ihr genauso. Wenn dann Mauersteine eintrudeln, können der Haus- und der Stallbau zügig voranschreiten«, ereiferte sich noch einmal der Bürgermeister.

»Dagegen kann niemand was sagen.« Es war der erste Satz, den der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei in dieser Beratung von sich gab. Er war nie redelustig, wusste aber schon, wie er sich Respekt und Aufmerksamkeit erwarb. Daran mangelte es nicht. Niemand im Dorf und in seinem ganzen Wirkungsbereich erlaubte es sich, ihm ungebührlich entgegenzutreten. Paul Wernicke war kein Stubenhocker, kein »Sesselfurzer«, wie die Einwohner seinen Vorgänger betitelt hatten. Wernicke kannte seine Pappenheimer sehr gut, hatte die Augen überall und konnte, was sie ihm hoch anrechneten, auch mal eins davon zukneifen, was nicht bedeutete, dass er wirklich krumme Dinge durchgehen ließ. Davon konnte kürzlich Walter Hecht ein Liedchen singen. Der hatte sich mal einen Sack Saatkorn gegriffen, ihn zu Hause gerade abgestellt, als ihn Paul Wernicke schon auf die Schulter klopfte. Hecht hatte, beinahe wie bei Wilhelm Busch, nicht bemerkt, dass der Sack ein Loch hatte und eine Spur streute. Peinsam für den Alten. Er musste das Loch zustopfen und das Diebesgut genau zur Mittagszeit – unter dem Gelächter der Zuschauer – durch das Dorf schleppen und es dort absetzen, wo er es genommen hatte. Damit war für ihn die Sache in Ordnung. Doch diese öffentliche Bloßstellung, fast eine Demütigung, zeigte irgendwie Wirkung. Was natürlich nicht hieß, dass in Korbitz nun nicht mehr geklaut wurde. Schließlich war die Zeit des Organisierens, so hieß das jetzt, noch nicht allzu lange vorbei und auch noch nicht vergessen.

»Es bleibt also dabei! Wir bereiten einen Steinesammeltag zu Gunsten des Neubauernbauprogramms vor. Du, Genosse Becker, kümmerst dich um zusätzliche Transportmittel und um baldige Lieferungen von Mauersteinen. Paul Lobewitz wird sich mit der Leitung der MAS absprechen, welche und wie viele Traktoren mit Hänger von ihr bereitgestellt werden. Die Aushänge, der Aufruf zum Mitmachen, wird vom Ortsausschuss der Nationalen Front getätigt. Mit dem Lehrer spreche ich selbst«, fasste Werner Kröger zusammen. »Ich denke, dass wir damit der Forderung der Kreisverwaltung und der Kreisleitung der Partei Genüge getan haben. – Mehr ist jedenfalls derzeit nicht drin!« Mit diesen Worten schloss er den Aktendeckel. »Das war es für heute, Genossen! Machen wir uns an die Arbeit und hoffen auf ein gutes, möglichst erfolgreiches Gelingen, das die Gemeinde weiterbringt.«

»Denn mal ran!«, sagte Paul Lobewitz und zog die Tür des Gemeindebüros kräftig hinter sich zu. Das war so seine Art und hatte mit Sicherheit nichts damit zu tun, dass seine eigene Haustür seit Jahr und Tag klemmte und ein wenig Kraft benötigt wurde, um sie richtig zu schließen. Marta, seine Frau, hatte es aufgegeben, ihn zu bitten, das zu verändern. Die Schäferkate lag am Ortsausgang in Richtung Letzow. Ein unbefestigter Weg führte zu seinem Anwesen. Das Wohnhaus, die große Scheune und auch das Stallgebäude, in dem die Schafherde des Gutes und jetzt seine eigenen Tiere zur Winterszeit untergebracht werden, verstecken sich hinter hochgewachsenem Busch- und Strauchwerk. Nur ein Teil des gepflegten Gartens war von Weitem zu sehen. In das Gesamtbild passte auch der kleine Teich, der von alten, krummen Weiden umsäumt war, die sich oft im recht klaren Wasser spiegelten.

Den Kragen der dicken Joppe hochgeschlagen, die breite Krempe des Hutes tief ins Gesicht gezogen, stiefelte Paul Lobewitz dem Ortsausgang zu. Seine Schritte waren kurz und nicht sehr zügig. Er konnte nicht anders. Es war einfach das Tempo, das einem jahrzehntelang tätigen Hirten in Mark und Bein übergegangen war. Dass er, Paul Lobewitz, einmal Herr über fast zehn Hektar Ackerland und Weide sein würde, hätte er nie für möglich gehalten. Ein Traum, der nun in Erfüllung gegangen ist. Das dankte er der Partei, die offensichtlich für den kleinen Mann eintrat, die Geldbarone, auch die auf dem Land, zum Teufel gejagt hatte. Dass der alte Baron von Godenthal mit seiner Sippe und auch Willibald Zenker, der Pächter des Gutes, verschwinden mussten, Land und Besitz los wurden, Zenker kurz darauf sogar in den Westen flüchtete, machte ihn zwar ein wenig nachdenklich, die Enteignung hielt er aber für gerecht.

Es wurde Zeit, dass nun auch einmal die zuvor immer Benachteiligten an die Futterkrippe herankommen. Er weinte weder den von Godenthals noch dem Pächter Zenker eine Träne nach. Er fühlte sich so richtig wohl in seiner Haut.

Hinter dem Gartentor empfing ihn der Hof- und Hütehund Solli mit freudigem Gebell. Doch ein Wink des Schäfers genügte, um den Schäferhund zum Schweigen zu bringen. Der stämmige Vierbeiner war zwar nicht mehr der Jüngste, erfüllte aber noch alle Aufgaben, die sein Herr von ihm verlangte. Der Hund ließ den Kopf hängen und trollte sich, während der Schäfer mit einem heftigen Ruck die Haustür hinter sich zuzog. »Mutter, ich bin zurück!«, rief Lobewitz, als er sich mit Hilfe eines Stiefelknechts von den klobigen Tretern befreite, wie er die Schuhe nannte. Er und Marta hatten keine Kinder, dazu ist es nach einer Fehlgeburt nicht mehr gekommen. Das hinderte den Alten aber nicht, sie stets Mutter zu nennen. Marta hatte sich an diese Anrede gewöhnt, empfand sie auch als richtig. Immerhin hatte sie ja eine werden wollen.