9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Ein Flüchtlingsmädchen im Deutschland der Nachkriegszeit kämpft gegen das Schweigen

Sommer 1948: Die 16-jährige Martha ist ein Flüchtlingsmädchen aus Ostpreußen. Dass ihre Familie nicht dazugehört, bekommt sie täglich zu spüren. Mit ihrem Vater und zwei Geschwistern ist sie in einem ausrangierten Bahnwaggon am Rand eines bayerischen Dorfes untergekommen. Um den Waggon ranken sich Gerüchte, vor allem um seinen früheren Bewohner Alois Roth. Der Mann ist in der Nazizeit spurlos verschwunden.

Als Martha davon erfährt, wird sie neugierig. Was war Alois Roth für ein Mensch? Warum lebte er in diesem einsamen Waggon? Sie beginnt nachzufragen. Aber im Ort möchte niemand darüber sprechen. Es gibt Dinge, die sollte man besser ruhen lassen, heißt es nur. Doch Martha lässt sich nicht beirren. Sie will herausfinden, was wirklich mit ihm passiert ist.

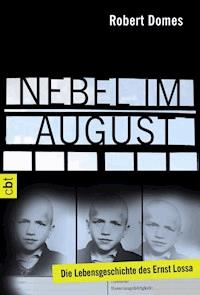

Der bewegende Roman von Robert Domes (»Nebel im August«) beruht auf wahren Begebenheiten und gründlicher Recherche. Sensibel erzählt er von Kriegstrauma und Verdrängen, von der Frage nach Schuld und der Suche nach der Wahrheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Robert Domes

Waggonvierter Klasse

Eine Spurensuche in der Nachkriegszeit

Unterrichtsmaterialien zu diesem Buch sind erhältlich unter www.schullektuere.de.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2021 cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Suse Kopp, Hamburg

Umschlagmotive © akg-images / Tony Vaccaro

kk· Herstellung: AS

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-25423-0V003

www.cbj-verlag.de

INHALT

VORWORT

Martha GEISTER

Alois 1900 SILVESTER

Martha ZWIEBELCHEN

Alois 1908 AUSSICHT

Martha KOPFGELD

Alois 1908 ZÖPFE

Martha ENTDECKUNG

Alois 1917 AMEISEN

Martha NUTRIAS

Alois 1918 HELDEN

Martha UNKRAUT

Alois 1920 WINTERMOND

Martha SÜDSEE

Alois 1920 KALBFLEISCH

Martha SCHÜTZENFEST

Alois 1929 WAGGON

Martha GLUMSE

Alois 1932 HANDSCHLAG

Martha ZINNSOLDAT

Alois 1939 PULVERFASS

Martha SCHATTEN

Alois 1939 SCHATZKISTE

Martha FRECHHEITEN

Alois 1943 BLUMENMÄDCHEN

Martha SCHWARZHUT

Alois 1943 WETTERBERICHT

Martha MITLÄUFER

Alois 1944 BAHNHÖFE

Martha HOFFNUNGEN

Alois 1944 VORHÖLLE

Martha VERRÄTER

Alois 1944 KARTOFFELSCHÄLER

Martha ABGRUND

Alois 1944 WUNDER

Martha SANITÄTER

Alois 1945 MENSCHENSTROM

Martha HEIMWEH

Alois 1945 KRANKENLAGER

Martha NARBEN

Alois 22. März 1945 STERNSCHNUPPE

Martha LICHT

NACHWORT

DANKSAGUNG

Autor

VORWORT

von Wilhelm Weinbrenner

»Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten.«

WALTERBENJAMIN

Als ich vor fünfzig Jahren nach Obergünzburg im Allgäu zog, baute ich mit meiner Frau ein Haus am östlichen Dorfrand, direkt an einem kleinen Bach. Ich wusste nichts davon, dass gerade mal hundert Meter weiter an diesem Bach früher mal ein ausrangierter Bahnwaggon stand, schon gar nichts von seinen Bewohnern. Das wäre sicher so geblieben, hätte nicht ein Zufall die Geschichte ans Licht gebracht.

Diesem Zufall haben wir ein bisschen auf die Sprünge geholfen, als wir 2004 die »Arbeitsgemeinschaft Lokalgeschichte Obergünzburg« gründeten. Wir befragten ältere Bürgerinnen und Bürger zu ihren Erinnerungen und Erlebnissen. Besonders interessierte uns dabei die Zeit des Nationalsozialismus, die Kriegs- und Nachkriegszeit.

In einem dieser Gespräche erwähnte ein Zeitzeuge eher beiläufig einen Eisenbahnwaggon, der ohne Räder am östlichen Ortsrand auf einem Wiesenrain neben dem Bachdamm aufgestellt war. Er benutzte den Begriff »Ostbahnhof«, was allein schon bemerkenswert ist, denn Obergünzburg besitzt keinen Gleisanschluss. Der Waggon diente als Behelfswohnung. Der Zeitzeuge erinnerte sich auch an einen Mann, der in den 30er- und 40er-Jahren in dieser Notunterkunft lebte. Er sprach vom »Lammwirts-Luis«. Wie im Allgäu üblich, nannte er den Mann nicht beim Nachnamen, sondern nach dem Hausnamen. Es handelte sich also um einen Mann, dessen Familie das »Gasthaus zum Lamm« in Obergünzburg betrieb. Sein Name: Alois Roth.

Die Geschichte vom »Ostbahnhof« machte mich neugierig. Wie ich bei weiteren Recherchen feststellte, gab es noch eine Reihe älterer Menschen im Dorf, die sich sowohl an den Waggon als auch an Alois Roth erinnerten. Und es gab noch Dokumente, Meldezettel, Schulzeugnisse, Gerichtsakten.

Alois war ein begabter Junge, wie ich bald erfuhr, ein hervorragender Schüler. Aber dennoch war sein Lebensweg vorgezeichnet – als Knecht, bestenfalls Kleinbauer. Er wollte sich damit nicht abfinden und brach aus. Dabei geriet er auf die schiefe Bahn – ob gewollt oder ungewollt, das wissen wir nicht.

So mogelte er sich durchs Leben, nicht immer legal. Er hatte keine feste Arbeit, lebte von der Hand in den Mund. Nach allem, was über ihn erzählt wird, war er jedoch ein lustiger Kerl, ein Geschichtenerzähler, ein kleiner Philosoph. Ein schräger Vogel, der sich seine Freiheit nahm, der sich nicht einschränken lassen, nicht einfügen wollte. Er, der mitten in der Dorfgesellschaft aufgewachsen und dort zu Hause war, wurde zum Außenseiter. Oder er wurde zum Außenseiter gemacht – wer weiß.

Bei meiner Suche stieß ich noch auf weitere Bewohner des Waggons. Es war die Familie Minde, die nach dem Krieg als Flüchtlinge in Obergünzburg landete. Ernst Minde kam 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Obergünzburg und holte nach und nach seine Frau und die fünf Kinder aus der Ostzone.

Die Familie stammte aus Königsberg/Ostpreußen und war Teil des großen Menschenstroms, der ab Herbst 1944 aus den Ostgebieten vertrieben wurde oder in den Westen flüchtete. Der kleine Ort Obergünzburg mit seinen damals rund 1800 Einwohnern musste allein fast tausend Evakuierte, Flüchtlinge und Vertriebene aufnehmen. In jedem verfügbaren Wohnraum wurden die Neubürger einquartiert.

Als die Mindes ankamen, fanden sie im Dorf keine Bleibe und kamen für rund zwei Jahre im »Ostbahnhof« unter. Vier von den damaligen Minde-Kindern leben noch; drei von ihnen haben uns eindrucksvoll ihre Flucht, ihre Ankunft und das Einleben in der neuen Heimat beschrieben. Vor allem auch den Alltag im alten Bahnwaggon, in dem sie abgeschieden am Bachrand lebten. Sie erzählen von Armut und miserablen Lebensbedingungen, von Einsamkeit und Fremdheit. Aber auch von Hilfe aus dem Dorf, von neuen Freundschaften, von einem engen Zusammenhalt in der Familie und von bescheidenem Glück.

Zumindest in ihrer ersten Zeit in Obergünzburg waren die Mindes ebenso Außenseiter wie Alois Roth. Allerdings gab es einen großen Unterschied. Die Flüchtlingsfamilie wollte sich integrieren, wollte dazugehören und schaffte es schließlich auch.

Roth hingegen schien sich mit seiner Rolle als Sonderling abgefunden zu haben. Und er wurde ja auch lange Zeit von der Dorfgemeinschaft toleriert. Dies änderte sich mit dem Aufkommen der Nazis. In ihren Augen waren Menschen wie er »Volksschädlinge«.

Ich habe viel über Alois Roth nachgedacht. Wie er wohl gelebt hat in diesem Waggon am Rande des Dorfes. Was er gedacht, wovon er geträumt hat. Es geschah eine seltsame Annäherung, die immer tiefer und dichter wurde, je mehr ich über ihn herausfand. Alois ließ mich nicht mehr los, er wuchs mir ans Herz.

Ich freue mich sehr, dass gerade Robert Domes sich von meiner Begeisterung anstecken ließ. Er hat die Recherchen professionell vertieft und viele wertvolle Details und Hintergründe ausgegraben. Und er hat daraus nun dieses berührende Buch geschrieben, das den Menschen Alois Roth lebendig werden lässt.

Endlich wird damit die Decke des Schweigens gelüftet, die sich über ihn und jene Zeit des Ungeistes gebreitet hatte. Denn seine Geschichte zeigt exemplarisch, wie sich die Gesellschaft in der Nazizeit radikalisiert hat und wie dadurch Menschen an den Rand gedrängt und ausgestoßen wurden. Nicht nur in unserem beschaulichen Markt, sondern überall im Land. Zugleich sehen wir am Beispiel der Familie Minde, dass die Integration von Flüchtlingen gelingen kann. Ich wünsche mir, dass unsere heutige Gesellschaft und künftige Generationen etwas daraus lernen.

Wilhelm Weinbrenner

Wilhelm Weinbrenner, Jahrgang 1939, begann mit 27 Jahren seine Tätigkeit als Fürsorger im damaligen »Nervenkrankenhaus Kaufbeuren«, dem späteren Bezirkskrankenhaus. Nachdem Dr. Michael von Cranach 1980 die Krankenhausleitung übernommen hatte, arbeitete Weinbrenner an der Umsetzung der Reformpsychiatrie; seit 1992 als leitender Sozialarbeiter. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2001 engagierte er sich als Projektkoordinator der Arbeitsgemeinschaft Lokalgeschichte Obergünzburg in der Erforschung der Ortsgeschichte. Dabei entdeckte er den »Ostbahnhof«, an dem mehr als 30 Jahre lang das Original des »Waggons vierter Klasse« stand. 2020 initiierte Weinbrenner, an der Stelle einen historischen Erinnerungsort zu schaffen. So entstand das EU-geförderte Projekt »Demokratie Heute und Morgen: DenkStätte am Bichtholzer Bach«.

Martha GEISTER

Ich bin begraben. Sand und Kalk rieseln in meinen Mund. Das Heulen der Granaten hallt noch immer als Echo durch die Grüfte. Unter der Erde wimmern die Verschütteten. Ich höre das Weinen der Kinder, die sich an ihre Mütter pressen. Sie haben gelernt, leise zu sein, obwohl das nun völlig egal ist. So oder so wird niemand sie hören. Doch ich höre sie. Ich kämpfe mich mit blutenden Händen durch Schuttberge, die Haare kleben an meinem Gesicht. Rudernd wie eine Ertrinkende wache ich auf.

Die Schwärze bleibt, auch nachdem ich die Augen öffne. Ich habe keine Orientierung, weiß nicht, wo ich bin. Meine Finger betasten das Bett und die glatte Holzwand. Dann spüre ich Erna neben mir, die leise seufzt. Über mir auf der oberen Etage des Stockbetts der ruhige Atem von Karl, vom anderen Ende des Raumes das Schnorcheln von Vater. Ich bin nicht in einem Keller, ich bin in einem alten Bahnwaggon. In Obergünzburg. Im Allgäu. Die erste Nacht in meinem neuen Zuhause. Ich lege mich zurück in das schweißfeuchte Kissen und lausche. Kuhglocken schellen aus der Ferne, vor dem Fenster das Zirpen der Grillen und das Plätschern des Bachs, über dem Dach das sanfte Rauschen der Tannen. Langsam beruhigt sich mein Herz.

Da ist das Weinen wieder. Es kam nicht aus meinen Träumen, es kommt von draußen. Leise und unterdrückt, als würde jemand einem Kind die Hand vor den Mund pressen. Ich versuche, Erna zu wecken. Doch die schläft fest wie immer und dreht sich knurrend weg.

Vorsichtig taste ich mich zur Tür. Sie ist nicht abgesperrt. Vater schließt nie ab. Ich überquere den Bach, der direkt am Waggon vorbeifließt. Rechts säumt dichtes Gebüsch den Damm. Aus der finsteren Wand aus Zweigen und Blättern dringt das Weinen. So hoffnungslos, dass ich am liebsten mitheulen würde.

Ein dornengespickter Pfad führt ins Dickicht, der Eingang ist im Sternenlicht nur vage zu erkennen. Ich gebe mir einen Ruck und trete zwischen die Sträucher. Sofort hört das Klagen auf. Ich starre in die Schwärze und habe das Gefühl, dass ich selbst angestarrt werde. Was immer es ist, Mensch oder Tier, es lässt mich schaudern.

Ohne auf die Dornen zu achten und ohne mich umzuschauen, renne ich zurück zum Wagen. Im Bett horche ich noch lange hinaus in die Julinacht. Doch das Weinen ist verstummt. Selbst die Grillen schweigen.

*

»Ich dachte mir gleich, dass es hier spukt«, flüstert Erna. Sie ist von meinem nächtlichen Abenteuer wie elektrisiert. »Warum hast du mich nicht geweckt?«

»Erna, das kann alles Mögliche gewesen sein. Es war stockdunkel, ich habe nichts gesehen. Und außerdem: Wie soll man dich bitte schön wach kriegen? Dich könnte man in der Nacht davontragen und du würdest es nicht merken.«

Erna boxt mich in den Arm und zieht einen Schmollmund. Wir sitzen auf der Bank vor dem Waggon und genießen die Morgensonne. Vater ist schon früh ins Dorf gegangen, um etwas zu Essen zu besorgen. Karl macht sich im Waggon zu schaffen. Wir hören ihn laut und falsch vor sich hin pfeifen.

»Ich bin sicher, dass es ein Geist ist«, beharrt Erna. »Weißt du noch, gestern Nachmittag, kurz nachdem wir ankamen, ist die Blechtasse aus dem Regal gefallen, obwohl keiner dran war. Und am Abend flackerte die Petroleumlampe, obwohl kein Wind ging. Und dann die Geräusche. Es knarzt und knirscht und raschelt die ganze Zeit. Wie die alten Kutter zu Hause im Hafen.«

Ich senke die Stimme. »Das ist kein alter Kutter, sondern ein Piratenschiff. Die Mannschaft hat sich versteckt und wartet, dass das Meer zurückkommt. Dann nehmen sie uns alle mit nach Afrika.«

Erna wirft sich auf mich und fängt mit ihren flinken Fingern an, mich zu kitzeln. Wir rollen ins taufeuchte Gras. Sie ist im letzten Jahr mit einem Schub gewachsen und passt, obwohl sie drei Jahre jünger ist, inzwischen in meine Kleider. Sie hat mit dreizehn einen Busen und ihre Tage bekommen. Mein kleines Schwesterchen ist ein richtiger Backfisch geworden.

Ich werfe sie von mir ab und wir liegen lachend in der Sonne. Erna schaut auf den Waggon und runzelt die Stirn.

»Der Kasten ist mir unheimlich. Ich will hier nicht bleiben.« Sie seufzt. »Ich will wieder nach Radebeul zu Mutti. Du etwa nicht?«

Bevor ich antworten kann, steht Karl über uns. Er hat die Arme verschränkt, eine Haltung, die er sich von Vater abgeguckt hat.

»Na, toll. Ihr tobt hier rum und ich darf drinnen aufräumen. Vater hat gesagt, dass ab jetzt die Mädchen den Haushalt machen.«

»Das würde dir so passen«, sage ich schnippisch und werfe einen Erdklumpen nach ihm. Karl weicht geschickt aus und der Klumpen kracht gegen die Blechwand. Karl lacht und dreht mir eine Nase. Dann sieht er Ernas erschrockenes Gesicht.

»Keine Sorge, der Karren ist stabil.« Er klopft gegen die Blechkante und es hallt im Waggon wider. »Der bricht nicht so schnell auseinander.«

Aber Erna reagiert nicht. »Ist was?«, fragt Karl irritiert.

»Martha hat einen Geist gesehen«, sagt Erna.

Ich versuche sie mit einem scharfen Blick zu bremsen, aber sie redet weiter. »Genauer gesagt hat sie ihn nicht gesehen, sondern nur gehört. Es war ein schauriges Geheule. Heute mitten in der Nacht. Hast du nichts gehört?«

Karl schüttelt den Kopf und schaut mich fragend an.

»Es war mehr so, als ob ein Kind weint. Oder mehrere. Irgendwie seltsam – und ein bisschen gespenstisch.«

In Karls Gesicht breitet sich ein Grinsen aus, dann prustet er los und kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen.

»Was ist daran so lustig?«, fragt Erna.

»Kommt mit«, sagt Karl und ist schon hinter dem Waggon verschwunden.

Wir folgen ihm in das Gebüsch, vor dem ich in der Nacht zurückgeschreckt bin. Jetzt am Tag sieht es friedlich und harmlos aus. Schon nach wenigen Metern, keinen Steinwurf vom Waggon entfernt, geben die Büsche eine Lichtung frei. Hier sind im Halbschatten sechs quadratische Betonbecken aneinandergereiht. Jedes so groß wie ein Doppelbett und gut einen halben Meter tief. Sie sind bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt, das einen scharfen Gestank verbreitet. Auf den Becken liegen schwere Eisengitter, die mit Vorhängeschlössern gesichert sind.

Karl stellt sich wie ein Zirkusdirektor daneben und grinst.

»Da hast du deine Geister.«

Durch die Gitter blicken uns kleine Pelztiere mit Augen wie Glasmurmeln neugierig an. Sie sind so groß wie Stallhasen, haben ein graubraunes Fell und einen langen, dünnen Schwanz. Die Vorwitzigen unter ihnen machen Männchen und drücken ihre Nasen durch die Gitter. Unter ihren dicken Schnurrbärten leuchten orangefarbene Nagezähne hervor.

Erna bleibt in sicherem Abstand stehen. »Iiiih, das sind ja Ratten«, sagt sie angeekelt.

Karl verdreht die Augen. »Das sind keine Ratten. Das sind Nutrias. So was Ähnliches wie Biber.«

Es müssen mindestens fünfzig Tiere sein. Beim Näherkommen sehe ich, dass es Durchlässe zwischen den Becken gibt. Das Ganze ist wie eine Wohnung mit mehreren Zimmern.

Ich beuge mich hinunter und halte die Hände ans Gitter. Eine der Nutrias schnuppert daran. Ihre feuchte Nase wandert über meine Handflächen, dabei kitzeln mich die Barthaare an den Fingern. Es ist eine zärtliche Berührung.

»Und was hat das mit den Geistern zu tun?«, fragt Erna.

»Sie weinen in der Nacht«, sagt Karl. »Es hört sich an wie kleine Kinder.«

Die Nutria hat nun genug geschnuppert und reibt ihre haarige Wange an meiner Hand. Dieses kleine Pelzknäuel versteht mich. Es fühlt meinen Kummer und meine Sehnsucht.

»Du warst das also«, flüstere ich. »Du hast mich durch die Büsche angeschaut. Du wolltest mich gar nicht vertreiben. Du wolltest, dass ich zu dir komme und dich tröste.«

Als würde es mich verstehen, schaut das Tierchen hoch zu mir. Seine glänzenden Knopfaugen blicken mir bis in die Seele. Sie sehen jeden Riss, jede Verletzung, sie sehen die vielen Tränen, die ich nicht geweint habe.

»Wenn ich hier eingesperrt wäre, würde ich auch weinen«, sagt Erna, die immer noch auf Abstand bleibt.

Ich muss schlucken.

»Was passiert denn mit denen?«, fragt Erna.

Karl fährt sich mit der Hand quer über den Hals. »Daraus macht man Pelzmäntel.«

Ich fahre hoch. »Pelzmäntel? Wer kommt denn auf die Idee?«

Karl zuckt mit den Achseln. »Scheint gerade schwer in Mode zu sein.«

Als ich zurück zum Gehege schaue, ist die Nutria weg. Sie hat sich in die hinteren Becken zu ihrer Herde zurückgezogen.

Wie uns Karl erklärt, werden die Nutrias von einem Mann aus dem Dorf gezüchtet. Er heißt Greisel, aber alle nennen ihn nur Bienenkönig. Schon in der dritten Generation hält die Familie Bienenvölker rund um das Dorf und handelt mit Honig. Eines seiner Bienenhäuser steht wenige Meter vom Waggon weg auf der Wiese, gleich neben dem Plumpsklo. Der Bienenkönig hat auch sonst viele Tiere und er hat als Erster im ganzen Umkreis eine Nutriazucht eröffnet.

»Dann könnte er ja jetzt auch Biberkönig heißen«, kichert Erna.

Karl rollt mit den Augen und erzählt weiter. Der Bahnwaggon diente dem Bienenkönig als Lager, zum Schleudern des Honigs, zum Gerben der Felle oder einfach, um sich im Winter aufzuwärmen. Als Vater in Obergünzburg eine Wohnung für die Familie suchte, überließ Greisel ihm den Wagen.

Im Dorf selbst ist schon lange nichts mehr zu finden. Die vielen Flüchtlinge haben alles belegt. Komplette Großfamilien quetschen sich in Abstellkammern und Geräteschuppen. Selbst Garagen, Ställe und zugige Heuschober werden als Wohnung genutzt. Wer einen Dachboden ergattert, kann sich glücklich schätzen.

Der Bahnwaggon ist ein Fremdkörper auf dem sonnigen Wiesenhang. Von der Hauptstraße unterhalb sieht es aus, als hätte ihn ein Lokführer einfach abgehängt und vergessen. Erst wenn man näher kommt, kann man erkennen, dass der Waggon keine Räder mehr hat. Und dass der vermeintliche Bahndamm, an dem er steht, in Wirklichkeit die Uferböschung eines kleinen Bachs ist. Es gibt nirgendwo Gleise. Obergünzburg hat keinen Gleisanschluss und keinen Bahnhof. Wie der Waggon hierhergekommen ist, weiß Karl nicht.

Das Ding steht auf einem schmalen ebenen Grasstreifen neben dem Bach, der jetzt im Sommer nur wenig Wasser hat. Die beiden Plattformen des Waggons sind noch dran, doch nur auf der rechten Seite gibt es eine Eingangstür. Zu ihr gelangt man über eine kleine Holzbrücke. Neben dem Bach liegt ein Weg, der vom Dorf heraufkommt und den Hang hinauf in den Wald führt. Auf der Südseite des Waggons liegt freies Feld, das leicht zur Hauptstraße hin abfällt.

Karl, der seit einem halben Jahr hier ist, hat Vater geholfen, den Waggon herzurichten. Er wird nicht müde zu erzählen, wie fleißig er gearbeitet hat. Auch wenn er damit angibt, glauben wir ihm. Karl war schon immer ein geschickter Bastler. Und er ist mit seinen vierzehn Jahren kräftig genug, um Vater auch bei schweren Arbeiten zur Hand zu gehen.

Die Sitzbänke für die Fahrgäste sind schon vorher entfernt worden, die linke Tür mit Brettern verschlossen, ebenso die Fenster, die nach Norden gingen. Vater hat auch die mittleren zwei Fenster nach Süden mit Holz verkleidet. Das macht den lang gezogenen Raum zwar dunkel, aber auch heimelig. Nach und nach entstand so eine vollständige Wohnung. Sie ist ärmlich und doch fehlt nichts. Bretter haben Vater und Karl aus der Sägemühle erbettelt, Bohlen und Hartholz bei der Wagnerei. Möbel und ausrangiertes Geschirr stammen von hilfsbereiten Leuten im Dorf.

Direkt hinter der Tür steht Vaters Militärbett, das tagsüber eingeklappt wird. Daneben ein altes rotbraunes Sofa. Die Federn sind durchgesessen und drücken beim Draufsetzen in den Hintern. An der Fensterseite ein kleiner Tisch, darauf die Petroleumlampe, die einzige Lichtquelle im Raum. Vater achtet sorgfältig darauf, dass sie sicher steht und nachts auch wirklich gelöscht ist. Seine größte Angst ist, dass die Lampe umfällt und den Wagen in Brand steckt.

In der Mitte des Raums ist die Küche, ein emaillierter Kohleherd mit zwei Kochplatten, eingerahmt von Regalen für Lebensmittel, Geschirr und Hausrat. Hier ist auch der »Waschraum«. Er besteht aus einer Schüssel, die in einen Hocker eingelassen ist. Daneben ein Stück Kernseife, ein Waschlappen, ein Handtuch. Für eine schnelle Wäsche kann man das Wasser aus dem Bach schöpfen. Doch das ist nicht so gut. Deshalb muss täglich jemand mit dem Leiterwagen ins Dorf und am Brunnen zwei große Kannen füllen.

Die komplette Rückseite des Waggons ist zur geschlossenen Regalwand umgebaut, in der Platz für Kleidung und Schuhe ist. Davor steht das Stockbett, das Karl bisher für sich alleine hatte und das wir uns nun zu dritt teilen. Vater hat auch einen kleinen Kanonenofen organisiert und auf der Fensterseite eingebaut. Zwischen Bett und Ofen wohnen zwei Hühner in einem Verschlag. Vater besteht darauf, dass es zwei sind, weil eines alleine zu einsam wäre.

Vater und Karl haben die Tür mit Holzwolle gedämmt, die Ofenrohre durch die Decke geleitet und das Dach abgedichtet. Sie haben das Plumpsklo neben dem Bienenhaus gebaut und sogar einen eigenen Keller, ein überdachtes und mit Erde aufgeschüttetes Loch, in dem die Vorräte auch im Sommer kühl bleiben.

Als Karl mit seinem Rundgang fertig ist, zeigt Erna auf die Zahl neben dem Eingang. Dort steht eine große Vier. »Sogar eine Hausnummer hat das Ding.«

Karl seufzt. »Das ist die Wagenklasse.«

Ein Waggon vierter Klasse, wie passend. Mir geht unser helles Haus und der Garten in Königsberg durch den Kopf. Darauf folgte ein muffiges Landgut in Masuren, das diesen Namen nicht verdiente. Danach die enge Kammer in Radebeul, die so kalt war, dass die Wäsche zu steifen Brettern gefror. Und jetzt ein Waggon vierter Klasse, so weit abseits vom Dorf, dass wir mit unserem armseligen Aussehen das Ortsbild nicht stören. Und ich dachte, dass ein weiterer Abstieg nicht möglich wäre.

*

Vater ist rührend. Er hat tatsächlich Fleisch aufgetrieben. Es ist von der Freibank, fett und zäh. Aber es gibt zusammen mit Gemüse und Kartoffeln eine richtige Festtagssuppe. Vater lässt es nicht zu, dass wir ihm helfen. Wir sollen singen, so wie früher. Das tun wir und sehen dabei zu, wie er im Unterhemd am Herd steht, Karotten putzt, Kartoffeln schält und Zwiebeln schneidet.

Immer wieder fährt er sich mit dem Handrücken über die Augen. »Diese vermaledeiten Zwiebeln.«

Wir singen mit belegten Stimmen weiter. Als wir »Zogen einst fünf wilde Schwäne« anstimmen, murmelt Vater was von aufs Klo gehen und eilt aus dem Waggon.

Zwei Stunden später ist das Fleisch genießbar. Andächtig sitzen wir um den Tisch. Die Sommersonne scheint durchs Waggonfenster. Vater betet »Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit«. Unser »Amen« ist noch nicht verklungen, da fängt Karl schon an zu löffeln. Ich halte die Augen geschlossen, atme den Duft der Fleischbrühe ein und lausche dem Klappern des Bestecks und dem Schlürfen. Eine ungewohnte Ruhe macht sich in mir breit, eine friedliche Wärme. Obwohl mein Magen knurrt, brauche ich gar keine Suppe. Mir genügt es, hier zu sitzen, den Duft in der Nase, die Essgeräusche im Ohr und keine Angst zu haben. Jetzt fehlen nur noch Mutti, Klaus und Heinzi – aber sie werden nachkommen.

Als ich die Augen öffne, sehe ich, dass Vater auch nicht isst. Er hat die Hände vor sich gefaltet, schaut mich an und lächelt. Sehr mager ist er geworden, sein rotbraunes Haar schlohweiß. Auf der Stirn und den Wangen haben sich tiefe Kerben eingegraben. Aber sein Lächeln ist wie früher. Am liebsten würde ich jetzt auf seinen Schoß kriechen, den Kopf an seine Brust pressen und mich von seinen Armen und seinem Herzschlag wiegen lassen. So wie ich es immer getan habe.

Und zugleich weiß ich, dass es nie mehr so sein wird. Zu viel ist passiert, seit ich ihn das letzte Mal umarmt habe. Mit ihm, mit mir, mit uns allen. Zwischen uns stehen die Bombennächte und Feuergefechte, die Schwermut der Flüchtlingstrecks und die Kälte Sibiriens, Ohnmacht, Verlorenheit und Heimweh.

Er nickt mir zu. »Deine Suppe wird kalt, Marthi.«

Selbst mein alter Kosename klingt nun fremd. Vater spürt es genau wie ich: Wir haben uns nach vier Jahren endlich wieder gefunden und zugleich verloren.

Alois 1900 SILVESTER

Vorsichtig schlüpft Alois aus dem Bett und zieht die Decke über Marie zurecht. Seit Stunden liegt er schon wach und zählt die Schläge der Kirchturmuhr. Er lauscht auf den Lärm aus der Gaststube, der gedämpft nach oben dringt. Ein Wirrwarr aus Gelächter und Stimmen, Gläserklirren und Gepolter, dazwischen das Akkordeon des Heiderbauern. Alois kennt die meisten Lieder und singt sie stumm mit.

Wie so oft ist seine kleine Schwester in der Nacht zu ihm geschlüpft und hat sich an ihn geschmiegt, eingerollt wie eine Katze. Als er aufsteht, beklagt sie sich mit einem Murren, schläft aber weiter.

Alois zieht Hemd und Hose an, darüber seine feste Wolljacke. Dennoch friert er, dass seine Zähne klappern. Zitternd steht er am Fenster, haucht ein Loch in die Eisblumenschicht. Drunten auf dem verschneiten Marktplatz werden die ersten Fackeln entzündet, Menschen sammeln sich in Grüppchen. Nach dem Sturm und dichtem Schneefall der letzten Tage hat sich das Wetter beruhigt. Nur noch wenige Flocken glitzern durch die Nacht.

Vom Kirchturm dringen drei Schläge, Viertel vor zwölf. Es wird Zeit. Alois schleicht die Treppen hinunter und späht in die Gaststube. Das »Lamm« ist voll, so wie alle Gasthäuser heute Abend. Vater hinter der Theke kommt mit dem Ausschenken kaum hinterher. Mutter und eine extra angeheuerte Bedienung kämpfen sich mit Bierkrügen und Punschgläsern durch die Stuhlreihen. Über die dichten Rauchschwaden hinweg schreien die Gäste ihre Bestellungen, rudern und winken, wenn ein volles Tablett in ihre Nähe kommt. Hermann ist zum Abräumen und Spülen eingeteilt. Mit hochrotem Gesicht balanciert er das Geschirr in die Küche.

Die Männer, die neben der Tür sitzen, sind aufgestanden und rufen, weil sie die Fackeln auf dem Marktplatz entdeckt haben. »Noch zehn Minuten. Auf geht’s!« Der Heiderbauer nimmt Hut und Mantel und folgt den Männern mit seinem Akkordeon nach draußen.

Alois nutzt die Gelegenheit und schlüpft in die Gaststube. Er drängelt sich an den Gästen vorbei durch den Raum. Niemand achtet auf ihn. Gerade als er an der Tür ankommt, wird er von hinten am Ohr gepackt.

Die harte Stimme seines Vaters. »Hab ich dir nicht gesagt, dass du in der Gaststube nichts verloren hast?«

Ein Großknecht neben ihm mischt sich ein. »Lass ihn doch, Sepp. So eine Feier gibt es nur einmal im Leben.«

»Halt dich da raus, Lenz.« Vater zieht nur noch fester an seinem Ohr. »Feiern – das könnte dem so passen.«

Doch Lenz lässt nicht locker. »Weißt du was, Sepp? Das wird sein Jahrhundert. Unseres ist vorbei, wir sind doch alt und lahm. Aber der da, der hat noch was vor sich. Gell Alois, heut lassen wir fünfe grade sein.« Er zwinkert ihm zu.

»Und zur Feier des Tages könnt ihr auch alle ein gutes Trinkgeld geben«, sagt Alois und grinst breit.

Vaters Hand lässt sein Ohr los und schlägt ihn kräftig in den Nacken. »Was fällt dir ein, du frecher Kerl.«

Alois, der das gewohnt ist, zieht nur den Kopf ein. Der Großknecht lacht. »Dein Luis ist nicht blöd.«

»Nein,« sagt der Vater, »blöd ist er nicht, aber stinkfaul.« Und er schlägt noch mal zu.

»Jetzt sei nicht so«, sagt Lenz, packt Alois an der Schulter und schiebt ihn mit der Menge nach draußen.

Die kalte Luft fängt Alois ein. Durch den Nebel seines Atems starrt er auf den Trubel. Da fangen die Glocken an zu läuten und wollen gar nicht mehr aufhören. Aus den Häusern und Wirtschaften strömen die Menschen auf den Marktplatz, rufen »Prosit Neujahr« und fallen sich in die Arme. Viele haben Punschkannen mitgebracht und lassen sie kreisen. Sie stoßen an und heben die Gläser. Alois ist starr vor Freude. Ein neues Jahrhundert beginnt.

Eben als sich die Fackelträger bereit machen, wird die Menge durch einen Schuss aufgeschreckt. Diejenigen, die noch den Krieg gegen die Franzosen erlebt haben, zucken zusammen und ziehen die Köpfe ein. Die Jungen grölen. Vor dem Nachbarhaus steht der alte Rieger, in der Hand einen Vorderlader mit rauchendem Lauf. Er schwankt leicht, lädt nach und schießt erneut in die tief hängenden Wolken. Da reißt ihm Bürgermeister Haug die Flinte aus der Hand. »Bist du wahnsinnig? Willst du, dass jemand zu Schaden kommt?«

»So ein Silvester hat man nur einmal im Leben«, sagt Rieger und starrt den Bürgermeister mit glasigen Augen an. Er riecht nach Schnaps.

Haug nimmt das Gewehr an sich. Er hebt die Flinte wie einen Dirigentenstab und der Fackelzug setzt sich in Marsch. Trompeten, Trommel und Akkordeon voraus, dann die Fackelträger, dahinter die Menge. Sie ziehen über den Alten und den Oberen Markt, dann die Günz entlang zum Unteren Markt, wieder zurück und einmal um die Kirche, und singen dabei »Das Alte ist vergangen«.

Mittendrin Alois, sechs Jahre alt, der staunt und friert und glücklich ist. Er schaut in den schwarzen Himmel und dort tut sich eine Lücke in den Wolken auf, aus der die Sterne funkeln. Bestimmt hat der alte Rieger mit seinem Vorderlader das Loch hineingeschossen. Den Kopf im Nacken stolpert Alois im Festzug mit. Plötzlich zieht eine Sternschnuppe genau durch die Wolkenlücke. Alois ist sicher, dieses Zeichen ist ganz allein für ihn bestimmt. Der Himmel hat ihm zugezwinkert. Eine Verheißung auf all das wunderbare Neue, das kommen wird.

Zuerst die Schule. Im Mai wird er in die erste Klasse kommen und kann es kaum erwarten. Endlich wird er zu den Großen gehören, wird Lesen und Schreiben und Rechnen lernen. Er wird alle Abenteuergeschichten lesen. Und dann, in ein paar Jahren, wird er selbst solche Abenteuer erleben.

Er wird hinauskommen aus der rauchigen Gaststube und dem dunklen Hinterhaus, hinaus aus dem Kuhstall. Er wird sein Leben nicht in Gummistiefeln und Schürze verbringen, wird keine Gläser spülen, kein Bier ausschenken, keine Kühe austreiben und abends ihre Schwänze hochbinden, damit sie ihm beim Melken nicht ins Gesicht schlagen. Er wird keinen Mist aufladen und keine Kartoffeln klauben. Er wird in die Welt ziehen.

Ihn schaudert es bei dieser Vorstellung. Ein heißes Gefühl von Freiheit kribbelt seinen Rücken hoch.

Alois ist so in Gedanken, dass er Lenz, der vor ihm geht, in die Beine läuft.

»He, kleiner Luftikus, wo schaust du denn hin?«

»Da war gerade eine Sternschnuppe«, sagt Alois.

Lenz folgt seinem Blick, aber die Lücke am Himmel hat sich schon wieder geschlossen. »Das ist ein gutes Zeichen, Junge. Du hast dir hoffentlich was gewünscht.«

Alois nickt eifrig.

Lenz zieht seine Geldbörse aus der Hosentasche und gibt Alois eine Mark. Der starrt das Geldstück an, ein Vermögen.

»Aber nicht gleich alles für Zuckerzeug verplempern«, mahnt Lenz.

Alois strahlt vor Glück. Er kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Süßigkeiten er beim Bäcker Holzheu dafür bekommen würde. Und er könnte damit auch noch die Brausebonbons bezahlen, die er vor Weihnachten heimlich gemopst hat.

Lenz fingert weiter in seinem Beutel. Schließlich hat er gefunden, was er gesucht hat. Er drückt Alois eine Fischschuppe in die Hand. »Die ist vom Karpfen heute Abend. Pass gut drauf auf. Die bringt Glück. Wenn du die in deinen Beutel steckst, geht das Geld nie aus.«

Alois bedankt sich mit einem artigen Diener. Die Schuppe fühlt sich glatt und fremd an in seiner Hand. Sie glitzert silbern wie eine Schneeflocke. Er überlegt, wo er seinen Schatz verstecken kann, damit Hermann ihn nicht findet. Und auch Marie nicht, die mit ihren neugierigen Händchen gerne Sachen kaputt macht.

Marie! Sie hat er ganz vergessen. Er wollte nur kurz vor die Tür gehen und jetzt ist er bald eine Stunde weg. Hoffentlich ist sie nicht aufgewacht. Nicht auszudenken, wenn sie aus dem Bett gefallen ist. Vielleicht sitzt sie nun oben in der Kammer und weint und keiner hört sie, keiner tröstet sie. Oder sie kommt im Nachthemd in die Gaststube und ruft nach Mutter. Oder noch schlimmer, sie fällt die Treppe runter und bricht sich weiß Gott was. Schreckliche Bilder tauchen in seinem Kopf auf, wie sie bleich und leblos im dunklen Flur liegt.

Der singende Festzug hat seine Runde beendet und stimmt vor dem Rathaus »Deutschland, Deutschland über alles« an. Die Männer stehen stramm und salutieren, die Frauen wischen sich mit Taschentüchern über die Augen. Alois sieht, dass auch Vater und Mutter vor dem »Lamm« stehen. Er witscht unbemerkt durch die Tür. Der Gastraum ist fast leer. Nur ein paar Männer sitzen am Tisch neben dem Ofen, zu alt oder zu betrunken, um draußen mitzusingen.

Er nimmt den Durchgang durchs Hinterzimmer zum Treppenhaus. Dort löst sich ein Schatten aus dem Flur. Hermann packt ihn am Kragen und presst ihn ans Holzgeländer.

»Du hast sie wohl nicht mehr alle. Ich darf hier schuften und du gehst draußen mitten in der Nacht spazieren wie ein Gockel.«

Alois bleibt die Luft weg. Er spürt Hermanns heißes Gesicht vor seiner Nase. »Papa hat’s erlaubt«, krächzt er.

Sofort bekommt er eine Ohrfeige. »Mich auch noch anlügen«, faucht Hermann.

Fieberhaft überlegt Alois, wie er den aufgebrachten Bruder besänftigen kann. Aber ihm fällt nichts ein. Wie soll er dem fast fünf Jahre Älteren erklären, dass er diesen Jahreswechsel, diesen Jahrhundertwechsel auf keinen Fall versäumen durfte. Dass er einfach dabei sein musste. Wie soll er den Glanz der Sterne beschreiben, die für einen kurzen Moment durch die Wolken schienen. Wie soll er Hermann begreiflich machen, dass der alte Rieger nur für ihn ein Loch in die Wolkendecke hineingeschossen hat. Dass ihm der Himmel durch diese kleine Lücke zugezwinkert hat. Und dass der Großknecht Lenz ihm eine Mark und dazu eine silberne Karpfenschuppe geschenkt hat. Überhaupt: wie schön und frei diese Nacht war.

Es ist unmöglich. Hermann würde nichts davon verstehen. Er würde nur noch böser, noch neidischer werden.

Alois verlegt sich aufs Betteln. »Lass mich los, ich muss ins Bett.«

»Ach, jetzt auf einmal«, höhnt Hermann. »Jetzt ist der kleine Herr müde.«

Er packt seinen Bruder, hebt ihn hoch und schüttelt ihn. Etwas klimpert auf dem Steinboden. Ohne Alois’ Hemdkragen loszulassen, bückt sich Hermann und hebt das Markstück auf. »Sieh mal einer an. Hast Trinkgeld gekriegt? Ausgerechnet du faules Stück.« Er steckt das Geld ein.

Alois wehrt sich. »Gib das sofort her, das hab ich geschenkt bekommen. Das gehört mir.«

Er fuchtelt mit den Armen und boxt auf Hermann ein. Der schlägt ihm mit der flachen Hand ins Gesicht, dass Alois wimmernd zu Boden geht. Sofort ist Hermann auf ihm, presst ihm mit den Knien die Lunge zusammen und prügelt auf ihn ein. Alois versucht, sein Gesicht zu schützen, aber es gelingt ihm nicht. Er spürt einen blutigen Geschmack im Mund, trommelt mit den Fäusten auf Beine und Bauch des Bruders ein.

Da tönt eine wütende Stimme durch den Flur. »Seid ihr wahnsinnig!« Mutter ist mit wenigen Schritten bei ihnen und zerrt Hermann am Kragen hoch. Bevor er etwas sagen kann, hat er links und rechts eine Ohrfeige. Alois ist als Nächster dran.

Mutter fragt nicht, was vorgefallen ist. Sie fragt weder nach dem Grund des Streits noch, wer damit angefangen hat. Es ist müßig.

Sie schubst Hermann Richtung Gaststube. »Mach, dass du an die Spüle kommst. Wir haben schon bald keine Gläser mehr. Und wehe, du zerbrichst mir was.«

Während sich Hermann trollt, wendet sie sich Alois zu. »Und du, Bürschlein, marschierst sofort ins Bett. Aber vorher wäschst du dein Gesicht, sonst machst du mir noch die Laken blutig.«

Sie schiebt ihn grob zum Spülstein und wacht darüber, dass er sich ordentlich sauber macht. Beim Waschen fühlt Alois, dass sein linkes Auge geschwollen und die Lippe aufgesprungen ist. Viel schlimmer ist jedoch, dass Hermann sein Markstück in der Hosentasche hat. Sein Schatz, sein kleines Vermögen ist unwiederbringlich verloren.

In der Kammer stellt er erleichtert fest, dass Marie von all dem Lärm, den Böller- und Gewehrschüssen, von der Musik und der Prügelei nichts mitbekommen hat. Mit angezogenen Knien liegt sie unter der dicken Federdecke und hat das Bett geheizt. Alois legt sich zu ihr, streicht ihr sanft über den Kopf. Selbst im Tiefschlaf spürt sie, dass er da ist, und rückt eng an ihn heran.

Alois träumt sich hinaus in die schwarz glitzernde Nacht. Bevor er einschläft, reibt er mit den Fingern über die Karpfenschuppe.

Martha ZWIEBELCHEN

Unterwegs muss etwas verloren gegangen sein. Ein Stück von mir ist weggebrochen, liegen geblieben, zertreten. Wie bei der Tasse aus Mutters Meissener Porzellan, die beim Transport eine Macke bekam. Eine scharfe Kante am Rand, die beim Sonntagskaffee an der Lippe scheuert. Auch in meinem Kopf gibt es eine raue Stelle. Dort fehlt ein Splitter meiner Kindheit, ein Splitter von dem Glauben, dass alles gut wird, dass das Leben gelingen kann.

Ich kann nicht sagen, wo es passiert ist. Vielleicht im Keller unseres Hauses in Königsberg, aus dem wir staubgrau und ascheblind am Morgen hervortauchten. Mutter und fünf Kinder, gepudert wie die Männer in den Bernsteingruben von Palmnicken. Steif und staunend über die Unmöglichkeit, dass draußen noch die Sonne schien, dass die meisten Häuser unserer Straße noch standen und dass überall Menschen herumliefen, ebenso versteinert wie wir.

Vielleicht in den Bahnhöfen und Zügen, eingekeilt zwischen Kisten, Koffern, Säcken, Decken, selbst ein Gepäckstück. Wenn die Tiefflieger kamen, wurden wir Kinder wie Stückgut aus den Abteilen geworfen und von kräftigen Händen oder den schweren Körpern der Erwachsenen in die Gräben gedrückt.

Vielleicht geschah es auch an diesem Aschermittwoch in Radebeul, als wir Kinder den blutroten Himmel über dem nahen Dresden bestaunten, das über Nacht zum Backofen geworden war. Die Hauptstraße, die aus Dresden herausführte, voll mit angesengten Wesen, ein dampfender Leichenzug. Nach dem Donnern und Tosen klopften wir uns auf die Ohren, weil wir die Stille nicht ertragen konnten. Auf der Elbe schwammen phosphorgetränkte Körper vorbei, die wie Glutnester auf dem Wasser brannten.

Mutter sagte, schau nicht hin. Das sagte sie immer. Schon als wir in der Königsberger Straßenbahn zum ersten Mal ein Mädchen mit gelbem Stern auf dem Mantel gesehen haben. Ich kannte sie, weil sie bis vor Kurzem in meiner Schule gewesen war. Schau nicht hin, sagte Mutter.

Erna hat sich nie daran gehalten. Mit ihren großen blauen Augen hat sie alles aufgesogen. Die Neugier war stärker als der Schrecken. Aber der Schrecken hatte einen längeren Atem.

Ich, die Große, habe damals Mutters Anweisung befolgt. Doch es half nichts. Die Bilder sind trotzdem da. Halb gesehen, halb erahnt sind sie durch vorgehaltene Hände und geschlossene Lider in mich eingesickert.

Weit schlimmer: Wo die Augen nicht hinschauen durften, mussten die Ohren zuhören. Schutzlose Trichter. Sie sammelten Detonationen und Feuerprasseln, Stoßseufzer und Schmerzensschreie, Gebete und Verwünschungen, Dröhnen, Pfeifen, Sirenengeheul, Geschützdonner, Gewehrgarben und wieder Sirenen. Und sie sammelten das stumme Entsetzen, das leise Klagelied, das lautlose Weinen, das aus Kellern und Wandverstecken drang, aus Kanälen und Straßengräben, aus allem, wo ein Mensch hineinpasste.

Das Schweigen und der Höllenlärm – sie spielen die düstere Musik zu meinen Albträumen.

*

In der Nacht kommt ein Gewitter auf. Ein schwerer Trommelwirbel auf dem Blechdach und an den Fenstern. Dazu bläst der Wind durch die Ritzen. Die beiden Hühner scharren unruhig in ihrem Verschlag und geben glucksende Laute von sich. Erna drückt sich so eng an mich, dass ich mich kaum rühren kann. Das hat sie als kleines Kind oft getan, wenn sie schlecht träumte.

»Und wenn hier doch ein Geist wohnt?«, flüstert sie.

»Keine Angst, Zwiebelchen, hier ist niemand.« Seit ich denken kann, nennen wir sie Zwiebelchen, weil sie als Kind so viel weinte. »Und wenn doch, dann ist Vati da, der mit seinem Schnarchen alle Geister verjagt.«

Sie lacht leise. Durch das Trommeln des Regens und das Singen des Windes tönt Vaters kräftiger Sägeton.

»Du hast recht, ich bin eine dumme Gans.«

Ich streiche ihr sanft übers Haar und sie seufzt tief. Doch sie schläft nicht. Ihr Körper bleibt angespannt und sie starrt und lauscht ebenso wie ich in die Dunkelheit. Nur dass ihre Dunkelheit tiefer ist als meine.

Seit den Bombennächten in Königsberg plagen sie Schuldgefühle. Ihretwegen war die Familie noch mal nach Hause zurückgegangen und dort in das Inferno der Angriffe geraten.

Wir hatten die Stadt im Frühjahr 1944 verlassen. Mutter hatte kein gutes Gefühl, weil die Russen immer näher rückten. Wir waren tief im Masurischen auf einem Landgut untergekommen. Es war baufällig, kalt und finster. Nach etwa drei Monaten sollten wir verlegt werden, weil auch hier die Front näher rückte. Es hieß, wir kommen ins Sudetenland.

Als wir am Bahnhof waren, in diesem Chaos aus Säcken und Betten, Decken und Koffern, klammerte sich Erna an einen Pfeiler und weinte und schrie, dass sie zurück nach Hause wolle. Sie war untröstlich. Und schließlich willigte Mutter ein. Der Zug ins Sudetenland fuhr ohne uns ab und wir stiegen in die Bahn, die uns zurück nach Königsberg brachte.

Dort schien alles ruhig. Es gab immer wieder Bombenalarm, doch das waren wir gewohnt und der Himmel über der Stadt blieb still. Auch die Russen schienen weit genug weg. Wir hörten im Volksempfänger von tapferen und erfolgreichen Abwehrschlachten und wir glaubten es. So lange, bis Ende August zuerst unser Viertel und zwei Tage danach die ganze Stadt in Flammen stand.

Es dauerte eine Woche, bis Mutter es wagte, mit uns zum Bahnhof zu gehen. Sie band uns Tücher vor Mund und Nase, zog uns trotz der Sommerhitze mehrere Kleider und Mäntel übereinander, packte Rucksäcke und Koffer und belud den Leiterwagen. Obenauf setzte sie Klaus und Heinzi. Obwohl Erna mit ihren zehn Jahren sehr selbstständig war, band Mutter sie mit einem Strick an ihren Koffer. So marschierte sie vorneweg, Erna wie ein Kälbchen im Schlepptau. Am Ende unseres Zuges passten Karl und ich auf, dass die Kleinen nicht vom Karren fielen.

Als ich mich noch einmal umdrehte, sah ich die Lücken in der schönen Häuserreihe unserer Straße. Eine davon direkt neben uns. Wo vorher das Haus der Merinkes stand, war jetzt ein rauchendes Loch, das die Familie verschlungen hatte. Ich versuchte mir das Bild unseres Hauses einzuprägen, aber alles, was ich sah, war der Krater daneben und der tiefe Riss, der sich wie das Abbild eines Blitzes quer über unsere Fassade zog.

Auf dem Weg durch die Innenstadt kannten wir die Straßen, die wir tausendmal gegangen waren, nicht wieder. Häuser und Geschäfte, Brunnen und Fuhrwerke, Leben und Betriebsamkeit waren verkohlt. Der Leiterwagen rumpelte durch ein Trümmerfeld, aus dem alle Farben und Stimmen gewichen waren. Noch immer glühten die Reste in den eingestürzten Kellern. Wir kamen am ausgebrannten Schloss vorbei und an der halb eingestürzten Ruine des Doms. Über allem hing ein tödlicher Nebel.

Erstaunlicherweise war der Hauptbahnhof unversehrt. Mutter kämpfte sich wie eine Löwin durch die drängelnden Menschen und schaffte es, dass wir zusammenblieben. Sie bedrängte den Schaffner so lange, bis er uns den Zug nach Süden besteigen ließ.

Beharrlich scheuchte sie uns vor sich her, gab Anweisungen, tröstete, beruhigte und schimpfte. Ihre Stimme führte uns durch fremde Bahnhöfe und überfüllte Züge zurück auf das Landgut in Masuren und schließlich zur Großmutter nach Radebeul.

*

Als am nächsten Tag unvermittelt ein Teller vom Tisch fällt und in tausend Scherben zerspringt, ist es um Erna geschehen. Sie ist sicher, dass hier ein Geist umgeht, und will keinen Tag länger im Waggon bleiben. Alles Reden und Schimpfen von Vater hilft nichts. Alle Beruhigungen von Karl und mir helfen nichts. Erna will hier raus.

Vater spricht mit Tante Irene. Sie wohnt im Dorf und hält sich mit dem Nähen von Kleidern über Wasser, meistens mit Ausbessern und Umschneidern. Nach dem Krieg hat sie viele Uniformen in Anzüge verwandelt. Selbst eine alte Hakenkreuzfahne hat sie so geschickt umgenäht, dass eine unverdächtige Tischdecke daraus wurde. Irene schlägt vor, dass Erna bei ihr einzieht und eine Schneiderlehre machen kann.

So packen wir ihre Habseligkeiten in einen Rucksack und ich begleite sie ins Dorf zur Tante. Beschwingt geht sie neben mir her.

»Ich freue mich so auf die Schneiderei. Und auf ein festes Dach über dem Kopf.«

Ich kann sie gut verstehen. Kein Plumpsklo mehr, keine zugigen Fenster, keine Katzenwäsche im Bach.

An der Hauptstraße müssen wir warten, weil ein Motorrad heranbraust. Plötzlich gibt es einen scharfen Knall. Erna schreit auf und instinktiv packe ich sie am Arm und ziehe sie durch eine Hecke. Sekunden später liegen wir geduckt hinter einer Gartenmauer. Da hören wir hinter uns ein schallendes Lachen. Ein Bauer steht in Gummistiefeln auf einem Misthaufen und stützt sich auf seine Heugabel.

Wir liegen vor ihm mit dreckigen Strümpfen und Schuhen und schauen ihn verdattert an. Schnell helfe ich Erna auf und klopfe ihr den gröbsten Schmutz vom Kleid.

»Seid ihr vom Zirkus?«, ruft er und lacht über seinen eigenen Witz.

»Ja, genau«, sage ich. »Wir wollten nur nach dem Kamel schauen.«

Wir drücken uns durch die Hecke zurück auf die Straße, während der Bauer uns »Rotzgören« hinterherruft. Weit entfernt hören wir einen weiteren Knall. Obwohl uns inzwischen klar ist, dass es nur eine Fehlzündung des Motorrads ist, ziehen wir die Köpfe ein.

Tante Irene erschrickt, als wir verdreckt vor ihrer Tür stehen. Doch sie schimpft nicht und lacht nicht, als ich erzähle, was passiert ist. »Die tun gerade so, als hätte es den Krieg nicht gegeben«, murmelt sie.

Dieses Dorf im idyllischen Allgäu hat keine Ahnung vom Krieg. Es gab keinen Bombenregen, keine Heckenschützen, keine zerschossenen Körper. Es gab nur Väter und Söhne, die hinauszogen an irgendeine Front und von denen einige als Krüppel zurückkamen, andere gar nicht mehr.

Wie sollen die Menschen hier verstehen, dass wir bei jedem Peitschenknall zusammenzucken, dass wir beim Klang eines Flugzeugs nach Schutz suchen? Sie wissen nicht, wie es ist, wenn du in einem Straßengraben flehst, dass dich die Kugeln nicht treffen.

Sie wissen nicht, wie es ist, wenn du in einem Keller sitzt und das Pfeifen einer Granate näher kommt, wenn die Wände einstürzen, wenn die Menschen beten und fluchen und schreien und still sind. Wenn hinterher die Leichen aus den Trümmern gegraben und im Stadtzentrum turmhoch aufgeschichtet und verbrannt werden. Das alles hat dieses Dorf nicht mitbekommen. Wie können sie unsere Angst verstehen? Wie können sie verstehen, dass in unseren Träumen, in unseren Nächten immer noch Krieg herrscht?

Erna wird in einer Kammer neben der Nähstube einquartiert. Während sie auspackt, macht Tante Irene Tee. Sie wundert sich, warum Erna es so eilig mit dem Umzug hatte, wo wir doch gerade erst angekommen sind.

»Sie fürchtet sich im Waggon«, sage ich.

»Aber warum denn, um Gottes willen?«

»Sie glaubt, dass es dort spukt«, flüstere ich. »Dass ein Geist umgeht.«

»Ein Geist? Hier gehen viele Geister um.« Sie grinst müde und wedelt mit der Hand. »Du weißt, was ich meine.«

Ich habe keine Ahnung, nicke aber trotzdem.

»Und du? Fürchtest du dich auch?«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)