Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kellner, Klaus

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Berliner Journalisten Sabrina und Jürgen teilen sich nach dem Ende ihrer Beziehung nur noch den Arbeitsplatz. Als Chefredakteur Fred seine beiden Topreporter beauftragt, gemeinsam einer Fährte in Wien nachzuspüren, tun sie das nur widerwillig. Dort sollen sie ein weiteres Geheimnis um den berühmten Arzt und Psychologen Sigmund Freud aufklären. Die Suche fokussiert sich auf ein ungemein geschichtsträchtiges Hotel ganz in der Nähe von Freuds ehemaligem Wohnhaus. Welche Veränderungen die Recherchen dort auf ihr Leben haben werden, ahnen Sabrina und Jürgen nicht einmal ansatzweise. Sie werden sich den apokalyptisch wirkenden Ergebnissen ihrer Ermittlungen und denen ihrer eigenen Beziehung stellen müssen! Ein fesselnder Krimi, in dem Realität und Fiktion intensiv verschwimmen und der den Atem häufig stocken lässt!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

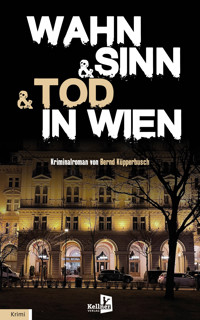

Wahn & Sinn

&Tod in Wien

Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de

DIESE GESCHICHTE HÄTTE ES NICHT GEGEBEN, OHNE DASS MIR HERR MAG. WOLFGANG KREMSLEHNER EINEN SEHR TIEFEN EINBLICK IN DIE GESCHICHTE SEINER FAMILIE UND IN DIE DER GLEICHNAMIGEN HOTELS GEGEBEN HÄTTE.

Liegt in jedem WAHN auch ein SINN?

Oder ist der SINN schon etwas WAHN?

Und wenn sich diese beiden dann zum WAHNSINN vereinen, wer von ihnen hat dann eigentlich die Oberhand?

Und merkt man das?

DEN WAHN ERKENNT NATÜRLICH NIEMALS, WER IHN SELBST NOCH TEILT!

(Sigmund Freud)

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jürgen Abraham, Wanzleben

PROLOG

Eine fast unsinnig anmutende Aufgabenstellung ihres Chefredakteurs führt das Berliner Journalistenpaar Sabrina und Jürgen ins wunderschöne Wien. Eigentlich wissen sie überhaupt nicht, was sie dort machen sollen. Nur dass der legendäre Sigmund Freud irgendwie mit ihrer Aufgabe zu tun haben könnte, ist der einzig wirklich greifbare Ansatzpunkt. Und so beginnen sie mit ihren Recherchen auch eher verhalten, fast lustlos. Sie ahnen nicht, dass an deren Ende eine fast apokalyptisch anmutende Erkenntnis stehen wird.

Persönlich befinden sie sich im ständigen Wechsel zwischen einem harmonischem Miteinander und teils ganz heftigen Auseinandersetzungen. Ein ähnliches Wechselbad der Gefühle rufen die Erkenntnisse bei ihnen hervor, die sie bei ihrer Suche gewinnen werden. Finden sie doch einen ziemlich gefährlichen Baustein, der in der Konsequenz sogar das gesamte globale Weltgeschehen beeinflussen kann, so dass es ernsthaften Anlass gibt, sich allergrößte Sorgen darüber zu machen.

Doch auch ihr ganz persönliches Leben wird nach den Tagen in Wien nicht mehr das sein, was es zuvor war.

Alles gerät aus den Fugen … WAHNSINN!!

1.

Die Stimmung in dem kleinen Raum wollte so gar nicht zu dem wunderbaren frühlingshaften Wetter passen, welches in Wien seit dem gestrigen Tage herrschte. Der Raum war fast abgedunkelt und nur im Hintergrund sorgte eine kleine Lampe mehr für gespenstische Atmosphäre als für Beleuchtung. Die beiden Personen saßen sich direkt gegenüber. In den voluminösen, aber angenehm weichen Sesseln, in denen sie fast versanken, wirkten sie beinahe verloren. Auf dem Tisch zwischen den Sesseln dampfte der kleine Braune mit verlockendem Duft, ohne dass sie sich dafür zu interessieren schienen.

»Liebe Frau Christine«, begann der dunkel gekleidete Herr, »ich bin Ihnen ganz ungemein dankbar, dass Sie so kurzfristig Zeit für mich finden konnten.« Umgehend wurde er von der Dame beinahe barsch unterbrochen. »Lieber Herr Doktor, Sie sind seit so vielen Jahren eng und so herzlich mit uns verbunden. Mein lieber Mann Georg, der nun schon fast acht Jahre nicht mehr unter uns weilt, und Sie haben eine so enge Freundschaft miteinander gepflegt, wie man sie heute wohl nur noch selten findet. Als er verstarb, waren Sie es, der mir so tröstend zur Seite stand und ich denke, auch wenn ich Ihnen den Freund nicht ersetzen konnte, haben doch auch wir in all den Jahren diese wunderbare Freundschaft erhalten. Also danken Sie mir nicht für eine Selbstverständlichkeit!« Man merkte überaus deutlich, dass diese Frau es gewohnt war, mit dem Gewicht ihrer Worte Klarheit zu schaffen.

Die Freundschaft zwischen ihrem verstorbenen Mann Georg und dem »Doktor«, auf die sie in ihrer Antwort sehr deutlich hingewiesen hatte, reichte weit zurück. Beide Männer waren keine geborenen Wiener, sondern »Zuagraste« oder weniger mundartlich gesprochen: Zugereiste. Beide wurden fast im selben Jahr des 19. Jahrhunderts geboren, der Eine kam aus dem mährischen Freiberg und der Andere aus dem benachbarten Niederösterreich. Das war nun aber keinesfalls eine Absonderlichkeit, sondern eine fast selbstverständliche und ganz zwangsläufige Folge der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Kamen doch zu dieser Zeit sechs von zehn Bürgern der Hauptstadt aus den Bundesländern oder auch aus dem Ausland. So war es auch vollkommen normal, dass beide problemlos in ihrem Umfeld assimiliert wurden und sie sich selbst auch als ganz fest verankerten Bestandteil der Stadt sahen. Ungewöhnlich war da schon eher, wie es überhaupt zu dieser Freundschaft gekommen war. Selten kamen Menschen zusammen, die in ihren Charakteren, Verhaltensmustern und Tätigkeiten so unterschiedlich waren wie Georg und der »Doktor«. Einerseits Georg, ein kräftiger Mann, der zuzupacken wusste und dem es gelang, Chancen mit enormer Willenskraft wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen. So hatte er es unter großen Anstrengungen geschafft aus recht bescheidenen Anfängen ein späteres Imperium an weithin bekannten und geschätzten Hotels in der Hauptstadt aufzubauen und diese fest zu etablieren. Dabei fand er in seiner Frau Christine eine grandiose Unterstützerin, ohne deren Fähigkeiten es ihm allein ganz sicher nicht gelungen wäre, eine solche Entwicklung recht schnell zum Erfolg zu führen. Dass seine Frau eine so herausgehobene Stellung an seiner Seite einnahm, stellte schon einen Umstand dar, der wahrlich nicht unbedingt üblich in den damaligen familiären und geschäftlichen Abläufen der Zeit war.

Und auf der anderen Seite der »Herr Doktor«, der sich damals mühselig durch sein Leben schlängelte, wobei er manchmal fast abwesend und introvertiert wirkte. Er stand zu diesem Zeitpunkt nicht nur am Beginn seiner Berufskarriere, sondern er hatte auch enorme Probleme damit, dass die von ihm gewählte medizinische Fachrichtung, ob der ihm eigenen Interpretation, in der Fachwelt, aber auch innerhalb der ganz normalen Einwohnerschaft der Stadt große Vorbehalte hervorrief.

Beide Männer hatten sich vollkommen zufällig an der Baustelle getroffen, die Georg eingerichtet hatte, um erste Erweiterungsbauten an einem Haus, was er nunmehr mit großem Stolz sein Eigen nennen konnte, vorzunehmen. Während sich Georg handfest mit dem Polier der Baustelle stritt, der seinerseits aus Budweis kam und nicht gewillt war, auf die Forderungen von Georg einzugehen, stand der »Doktor« still daneben und hörte interessiert zu. Georg und er kamen anschließend ins Gespräch und dabei stellte sich heraus, dass sie fast Nachbarn waren. Zumindest wohnten sie im gemeinsamen »Grätzel« – oder wie der Berliner es wohl sagen würde: im gleichen »Kietz«. Von der Wohnung des Doktors in der Berggasse über die Währinger Straße bis zum damaligen Maximiliansplatz, dem Standort von Georgs erstem Hotel, waren es wohl kaum achthundert Meter. Sie kamen ins Gespräch und die so vollkommen unterschiedlichen Männer verstanden sich von der ersten Minute an ganz hervorragend. Trotzdem war es kaum zu verstehen, dass sich aus diesem kleinen Zufall des Lebens solch eine über Jahrzehnte dauernde Freundschaft entwickeln sollte. Sie trafen sich in zeitlichen Abständen, die durch keinerlei regelmäßige oder terminliche Planung geprägt waren und dann doch in einer solchen Häufigkeit, die Georgs Frau zu mancher Nachfrage Anlass gab, was sie denn nur immer alles zu bereden hätten. Auch die Tatsache, dass Georg dem Doktor, gerade in den ersten Jahren ihrer Bekanntschaft, häufiger mit Geldbeträgen aushalf, weil dieser nicht mal in der Lage war, die Miete für sein Domizil in der Berggasse zu begleichen, war der klugen Frau nicht verborgen geblieben. Aber niemals hätte sie ihren Gatten darauf angesprochen. Es gab manchmal auch Momente, da setzte sie sich ein paar Minuten zu den beiden Männern. Dieses Privileg wurde ausschließlich ihr zugestanden. Jedoch fanden die Gesprächsthemen der beiden Freunde bei ihr kein besonderes Interesse. Dies war allerdings wohl auch unter dem Aspekt verständlich und nachvollziehbar, dass sie sehr mit den Aufgaben ausgelastet war, die ihr durch das Hotel auferlegt waren und die sie recht häufig auch im Alleingang mit der ihr eigenen Energie perfekt zu erfüllen wusste.

Nur ein einziges Mal war sie regelrecht erschreckt gewesen. Nach all den Mühen und arbeitsreichen Jahren, besonders verursacht durch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, hatte sie es mit ihrem Mann geschafft, das Hotel und inzwischen auch weitere Häuser wirtschaftlich sehr erfolgreich in der Stadt zu etablieren. Auch der Herr Doktor war inzwischen zu einer sehr populären Persönlichkeit geworden. Zwar wurde er noch immer recht kritisch bewertet, aber es schien, als ob eine gewisse Mehrheit der Leute inzwischen sehr beeindruckt und durchaus überzeugt von seinen medizinischen und wissenschaftlichen Leistungen war. Sogar international war er zu einem gefragten Ansprechpartner geworden, was Frau Christine durchaus deutlich zur Kenntnis nahm. Deshalb fand sie es schon überraschend, dass sich an der Häufigkeit der Zusammenkünfte ihres Mannes Georg mit dem so überaus beschäftigten Herrn Doktor nichts, aber auch rein gar nichts geändert hatte. Christine wusste, dass in all den vielen Jahren der Freundschaft ihr Mann vom Doktor immer mit seinem Vornamen und mit »Du« angesprochen wurde. Währenddessen sagte ihr Gatte ausschließlich »lieber Herr Doktor« und »Sie« zu seinem Freund. Alle Versuche des Angesprochenen, Georg dazu zu bewegen, doch bitte die vertraute und ihrer Freundschaft auch viel angemessenere »Du«-Form zu benutzen, verliefen ausnahmslos ins Leere. Georg blieb völlig stur in dieser Frage und änderte seine Anrede in keiner Weise. Und genau das war es, was Christine an jenem Sonntag im Mai, fünf Jahre nach dem Ende des Krieges, so überraschte und ja, auch erschreckte. Ihr Georg sprach mit seinem Freund und sie hörte mehrmals, wie er ihn Sigmund nannte, ihn duzte und wohl auch regelrecht zu trösten versuchte, wenn sie es richtig verstand. Und keiner wusste besser als sie, dass Trösten ganz sicher nicht zu den hervorstechenden Fähigkeiten ihres Mannes gehörte. Spät am Abend fragte sie Georg danach und hörte mit einigem Entsetzen, dass der langjährige Freund schwer erkrankt sei und ihm zahlreiche und schlimme Operationen bevorstehen würden. Und sie staunte nicht wenig, wie Georg es zunehmend verstand, auch in diesen schwierigen Jahren seinem Freund Sigmund helfend und tatsächlich auch tröstend zur Seite zu stehen. Was dabei aber ganz besonders erstaunlich war, blieb die Tatsache, dass die herzliche Freundschaft der beiden inzwischen stadtbekannten Männer der Öffentlichkeit völlig verborgen blieb. In einer Stadt, die regelrecht legendär dafür war, dass es keiner berühmten Persönlichkeit gelang, auch nur Kleinigkeiten seiner Lebensumstände vor einer begierigen Allgemeinheit zu verbergen, die aber auch Alles und Jedes von Allen und Jedem wissen wollte. Klatsch und Tratsch machten täglich die Runde, Wissen und Halbwissen, Wahrheiten und Halbwahrheiten wurden wie an der Börse gehandelt. Man sagte, Wien sei das kleinste Dorf des Landes, weil nirgendwo ein Gerücht so schnell von einer Ecke der Stadt in die andere getragen wird.

Sigmund und Georg waren all die vielen Jahre sehr sorgsam darauf bedacht, sich immer nur in dem kleinen Raum zu treffen, dessen Lampe mehr für eine gespenstige Atmosphäre sorgte, als für Beleuchtung. Während der Treffen hatte einzig Christine Zugang zum Zimmer. Eigentlich war diese Regelung nie bewusst und mit bestimmten Zielstellungen so getroffen worden, aber im Laufe der Jahre waren sie genau zu der Überzeugung gekommen, dass ausgerechnet diese Form ihrer Zusammenkunft eine sehr angenehme ist. Sie fühlten sich hier wie auf einer friedlichen Insel inmitten dieser oft so umtriebigen, manchmal fast schreiend und hysterisch wirkenden Stadt.

»Lieber Herr Doktor, Sie gefallen mir aber heute ganz und gar nicht«, fuhr Christine fort, »Sie sehen sehr schlecht aus und ich möchte nur hoffen, dass Ihnen die Krankheit nicht wieder übel mitspielt. Wissen Sie was, als ich hörte, dass Sie heute kommen werden, habe ich es mir nicht nehmen lassen, wieder Ihr Lieblingsessen für Sie vorzubereiten! Immerhin war es ja ein regelrechtes Ritual für meinen Georg und Sie, wenn sie das so heiß geliebte Wiener Beinfleisch von mir zubereitet bekamen. Und ich werde es Ihnen immer hoch anrechnen, dass Sie mich jedes Mal haben wissen lassen, dass meine Kreation dieser traditionellen Speise denen aus dem ›Sacher‹, dem ›Carl‹ und dem ›Meisse‹ oder dem ›Chandos‹, aber auch dem ›Imperial‹ weit überlegen ist. Einmal meinten Sie sogar, selbst in der Hofburg wird es kein besseres Beinfleisch geben. Ich möchte Sie aber darüber in Kenntnis setzen, dass wir bedauerlicherweise kein Fleisch mehr von Saborszky & Co. aus Budapest bekommen. Ich muss Ihnen auch sicher nicht erklären, warum. Der Georg würde sich im Grabe umdrehen.«

Der Herr Doktor seufzte vernehmlich. »Nicht nur wegen des Fleisches würde der Georg sehr unglücklich sein, da bin ich mir sehr sicher, liebe Frau Christine«.

Einige Augenblicke hingen beide wohl ihren Gedanken an Georg nach, bis der Doktor wieder das Wort ergriff.

»Seien Sie mir nicht böse, wenn ich heute absolut keinen Appetit mitgebracht habe und tatsächlich nichts essen möchte, nicht einmal ihr großartiges Wiener Beinfleisch. Und keine Sorge, mir geht es gesundheitlich im Augenblick recht gut, natürlich immer den Umständen entsprechend. Da muss ich Ihnen ja nichts vormachen. Ich bin aus einem ganz anderen Grunde heute zu Ihnen gekommen, und dieser Grund ist so übel, dass Sie es mir wohl gleich angesehen haben. Sie sind eben eine sehr kluge Frau. Ich habe auch sehr lange überlegt, ob ich überhaupt zu Ihnen kommen soll. Natürlich hätte ich Sie um unserer Freundschaft Willen über das Kommende informiert. Aber es geht um noch einiges mehr. Ich wüsste keine andere Person außer Ihnen, mit der ich so uneingeschränkt vertraulich darüber reden kann. Andererseits weiß ich auch, dass ich da etwas von Ihnen verlange, was ich eigentlich nicht verlangen darf und kann und womit ich Sie, Ihre ganze Familie und ihr Unternehmen in ganz furchtbare Schwierigkeiten bringen könnte.«

Christine blickte ihren Gast mit festem Blick an. »Sagen Sie es gerade heraus, Herr Doktor, womit ich Ihnen helfen kann.« Dies war genau der Ton und die Einstellung, die man von Frau Christine erwarten durfte.

»Wir beide haben in den letzten Monaten schon so oft darüber gesprochen, welch ungute politische Entwicklung unser Land nimmt«, fuhr der Besucher fort, »und nun ist tatsächlich der Moment gekommen, wo ich Ihnen leider sagen muss, dass ich es nunmehr verlassen werde. Es ist wohl nur der Tatsache geschuldet, dass mein inzwischen angewachsenes internationales Renommee dies überhaupt noch möglich macht. Eine wichtige Bekannte, mit reichlich guten Beziehungen zu den richtigen Stellen, hat meine Abreise für die nächste Woche organisiert. Es ist mir sogar erlaubt, einen gewissen Teil meiner Wohnungseinrichtung mitzunehmen, auch Teile aus der Behandlungspraxis dürfen mit auf die Reise gehen. Man hat mir sehr glaubhaft deutlich gemacht und versichert, dass dies für mich die allerletzte Möglichkeit ist, dieses Land unbeschadet zu verlassen. Christine, ich muss Ihnen nicht sagen, wie es in mir aussieht, ich bin innerlich verzweifelt, meinem geliebten Wien ›Lebewohl‹ sagen zu müssen, nach all den vielen Jahren. Natürlich gab es gerade in den letzten Monaten immer mal Momente, in denen ich mich mit diesem Gedanken befassen musste. Ich habe aber nie ernsthaft daran geglaubt, dass es tatsächlich einmal so weit kommen könnte. Nun ist es jedoch entschieden und unumgänglich traurige Gewissheit: Nächste Woche gehe ich ins Exil nach London.«

Nach dieser Eröffnung blieb es minutenlang beängstigend still im Raum. Man spürte, dass diese Situation beide innerlich so betroffen machte, dass niemand etwas sagen wollte oder auch überhaupt konnte. Sie wussten aber wohl beide, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Alternative gab.

Christine fasste sich als erste und bemerkte nur erneut, dass ihr geliebter Mann Georg sich im Grabe umdrehen wird, und dass sie froh darüber ist, dass er diese unselige dramatische Entwicklung nicht mehr miterleben muss. Der Doktor nickte und erwiderte kurz, dass das Leben ja eigentlich nichts anderes ist, als das ständige Aufeinanderfolgen von guten oder weniger guten Zufällen, dass ihm aber die sich aktuell häufenden üblen und katastrophalen Zufälle, mit großer Sorge am Sinn dieser Logik zweifeln ließen.

Christine, wie immer fest zupackende Pragmatikerin, erinnerte ihren Freund daran, dass er ja eigentlich ein Anliegen hatte und um Unterstützung bitten wollte.

»Wenn ich meine Dinge zusammenraffe und alles für die Reise in das neblige London vorbereiten werde, kann ich das nicht unbeobachtet tun. Ich stehe schon seit geraumer Zeit unter einer sehr unangenehmen Inspektion von Leuten, die man nicht zu seinen Freunden zählen möchte. Nun muss ich Ihnen aber sagen, es gibt da einige Unterlagen, die niemals in die Hände von diesen Leuten fallen dürfen. Ich könnte sie natürlich vernichten, aber in diesem Fall vernichte ich auch ganz große Teile von meinem Lebenswerk und damit auch Forschungsergebnisse, die richtig angewandt, einen ganz erheblichen Nutzen für den Menschen an sich haben werden. Und dann gibt es auch noch einige Unterlagen zu Leuten, die es ganz sicher sehr ungern sehen würden, wenn diese Papiere in die Öffentlichkeit gelangen. Um es noch einmal deutlich zum Ausdruck zu bringen: Ich möchte keinesfalls, dass irgendetwas von all diesen Unterlagen und Forschungsergebnissen bekannt wird.«

An dieser Stelle seiner Ausführungen wurde er von Christine unterbrochenen.

»Lieber Herr Doktor. Ich will nicht wissen, welche Unterlagen für Sie besonders wichtig sind oder was an Geheimnissen über Ihre medizinischen Forschungen dort beschrieben ist oder welche Personen da irgendwelche Bedeutung haben. Erstens verstehe ich es garantiert nicht, denn wie sie wissen, bin ich keine studierte Frau und zweitens, sagen Sie mir, wie ich helfen kann, nur das zählt für mich.«

»Diese Unterlagen kann ich nicht nach London mitnehmen, sie würden diesen Typen am Tor sofort auffallen und wären damit genau dort, wo sie nicht hinkommen dürfen, in den Händen von diesen wahnwitzigen Personen. Wenn ich die Unterlagen also nicht vernichten will, bleibt nur, dass sie solange verschwinden müssen, wie es nötig ist. Und sie müssen so sicher verwahrt sein, dass wir überhaupt ruhig schlafen können. Alles andere wäre, und Sie wissen, ich neige nicht zur Übertreibung, eine ungeheure Katastrophe! Und wie ich es schon eingangs sagte: Sie sind die einzige, der ich diese hochgefährliche Aufgabe zutraue. Ich habe aber auch, ich wiederhole es immer wieder, vollkommenes Verständnis dafür, wenn Sie das ablehnen. Sie tragen eine große Verantwortung für Ihre Familie und Ihr Unternehmen mit einer Vielzahl von Beschäftigten, da wäre eine Ablehnung bei der Abwägung des enormen Risikos vollkommen verständlich und würde nichts daran ändern, dass wir auch weiterhin in einer großartigen freundschaftlichen Verbindung stehen. Sie dürfen sich auch unter keinen Umständen, gerade auch im Hinblick auf diese Freundschaft, verpflichtet fühlen, diese Unterlagen zu verwahren. Ich wäre mit einer Ablehnung vollkommen einverstanden, im Gegenteil, es nimmt mir den Druck, Sie in dieses Abenteuer mit ungewissem Ausgang hineinzuziehen. Ich hätte dann nur eine einzige Bitte die da wäre, unser Gespräch vollkommen zu vergessen. Denn außer mir sind Sie nun die zweite Person, die ich über diese Unterlagen informiert habe.«

Der Doktor schwieg jetzt und Christine schaute ihn streng an. »Was wäre gewesen, wenn das Schicksal es zugelassen hätte, dass Sie jetzt in der Lage wären mit meinem Georg darüber zu sprechen? Hätten Sie das Gleiche zu ihm gesagt, wie mir jetzt?«

»Wort für Wort!«

»Und was glauben Sie, wäre seine Antwort gewesen?«

»Ich kann es Ihnen nicht sagen.«

»Aber ich kann es Ihnen sagen! Vierunddreißig Jahre Ehe mit nicht wenig Arbeit und ordentlich Sorgen und Problemen, da lernt man sich kennen! Das Leben ist lebensgefährlich, oder was meinen Sie als Fachmann für derartige Fragen? Sie waren Georgs bester Freund und er hat Ihnen immer vertraut. Es wäre überhaupt keine Frage für ihn gewesen, Ihnen mit den Unterlagen zu helfen! Und genauso entscheide ich, selbstverständlich werde ich Ihnen jegliche Unterstützung geben, die möglich ist! In dieser Zeit, wo aus allen Löchern irgendwelche Gestalten mit dunkler Gesinnung hervorgekrochen kommen, die es dann auch noch schaffen, dass Sie ins ferne London flüchten müssen, ist das überhaupt keine Frage! Es gibt nur ein einziges Problem: Der Georg hätte natürlich sofort gewusst, wie und wo er die Unterlagen ganz sicher verwahrt. Das weiß ich noch nicht und muss erst darüber nachdenken. Aber seien Sie gewiss lieber Herr Doktor, auch mir wird etwas Vernünftiges dazu einfallen.«

Es dauerte geraume Zeit, bis der Doktor zu einer Erwiderung fähig war und so war der kleine Raum erst mal wieder in tiefster Stille versunken.

»Liebe Christine, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, nur so viel: Ich bin Ihnen zutiefst dankbar und ich hoffe so sehr, dass ich Sie sobald als möglich wieder von dieser Last erlösen und die Unterlagen zu mir zurückholen kann.«

»Nun lassen Sie es aber mal gut sein, lieber Herr Doktor. Es ist schlimm genug, dass diese ganzen furchtbaren politischen Umstände Sie von hier vertreiben. Wir wollen erst mal darüber nachdenken, wie wir den Transport der Unterlagen organisieren. Wie groß muss ich mir denn das Paket vorstellen?« Frau Christine war wieder in ihrem Element. Pragmatisch organisierend, ging sie trotz aller Emotionen des bisherigen Gesprächs nahtlos dazu über, die notwendigen planerischen Voraussetzungen für die Übernahme der Unterlagen zu schaffen. »Oh, da muss ich Ihnen gleich gestehen, das Material befindet sich leider nicht in einem kleinen Paket. Eher in einem Transportkoffer für Überseeschiffe von erheblicher Größe, der auch vom Gewicht her nicht zu unterschätzen ist. In ihm lagert halt mein halbes Forscherleben.«

»Sowas ähnliches habe ich mir fast gedacht, so fleißig, wie Sie all die Jahre geforscht und geschrieben haben. Nur so einfach können wir den Koffer natürlich nicht bei Ihnen abholen und zu uns fahren. Wenn ihre Vermutung, dass Sie unter Beobachtung stehen, richtig ist, könnten wir ansonsten die Ladung gleich am Tor an die neugierigen Herren abtreten. Deshalb machen wir es so. Mein Sohn Fritz wird sich bei Ihnen melden und die Unterlagen in kleinen Tranchen abholen. Er ist ein ganz pfiffiger und gewitzter Bursche, der das Problem perfekt lösen wird, da können Sie ganz sicher sein. Und keine Angst, er wird nicht von mir erfahren, was er da organisiert und warum er das tun muss, das Geheimnis bleibt nur unter uns. Wie wir dann weiter verfahren werden, darüber informiere ich Sie, sobald ich dafür eine gute Lösung habe. Jetzt drängt aber erst einmal die Zeit, um die Unterlagen von Ihnen abzuholen, wenn ich daran denke, dass Sie schon nächste Woche abreisen müssen. Lassen Sie uns also noch heute beginnen!«

Und genau so geschah es.

Die gesamte Transaktion der Unterlagen wurde von Christines Sohn Fritz, der sich zur Unterstützung dieser Arbeit noch seinen besten Schulfreund zu Hilfe geholt hatte, perfekt erledigt. Niemand konnte auch nur im Ansatz erahnen, was diese beiden jungen Burschen da wirklich trieben, wenn sie lauthals herumalbernd mit ihren Schulranzen durch die Häuser und Straßen liefen. Auf ihrer letzten Runde, als sie auch noch den inzwischen leeren Koffer aus dem Haus schleppten, wurden sie tatsächlich am Hauseingang von zwei Männern aufgehalten und mussten diesen vor deren Augen öffnen. Auf die fordernde Frage des einen, was sie damit wohl wollten, war Fritz um keine Antwort verlegen. Mit unschuldigem Blick erklärte er, dass sie den im Hof gefunden hätten und da er noch recht gut erhalten wäre, wollten sie ihn nun im Trödelladen verkaufen, um mit dem Geld, was sie dafür bekämen, zwei Kinokarten zu kaufen. Der Kontrolleur zeigte sich wohl mit der Antwort zufrieden und ließ die beiden Jungs von dannen ziehen. Er ahnte nicht einmal, was da vor seinen Augen verschwunden ist.

Nur die stets wachsamen Augen von Christine verfolgten den gesamten Ablauf hochkonzentriert, ohne dass ein Außenstehender auch nur im Ansatz die kleinste Veränderung in ihrem alltäglich üblichen Verhalten bemerken konnte und war stolz darauf, wie ihr Fritz mit seinem Freud alles zu ihrer Zufriedenheit erledigt hatte.

Einen Tag bevor der Doktor seine Reise nach London antrat, kam er noch einmal ganz kurz zu ihr, um sich zu verabschieden. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mir zumute ist, es ist einfach nur furchtbar! Ich danke Ihnen für alles, liebe Frau Christine, was Sie für mich getan haben und ich verspreche Ihnen, sobald es möglich ist, werde ich wieder hier vor Ihnen stehen und dann auch eine doppelte Portion von Ihrem großartigen Wiener Beinfleisch verspeisen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und Gott steh uns allen bei …«

»Doktor! Das aus Ihrem Munde! Lassen Sie es gut sein. Sie müssen sich für gar nichts bei mir bedanken! Und Ihr Versprechen, bald wieder hier zu stehen, um unser Wiener Beinfleisch zu genießen, nehme ich ganz ernst, nachdem Sie bei unserer letzten Zusammenkunft das erste Mal in all den vielen Jahren, keinen Bissen davon angerührt haben! Achten Sie mir ja auf Ihre Gesundheit in diesem vernebelten England und vergessen Sie unser geliebtes Wien nicht!

Sie verabschiedeten sich auf dem Platz, auf dem die Freundschaft zwischen ihrem Mann Georg und dem Doktor Sigmund Freund dereinst zufällig begann. Zu diesem Zeitpunkt war es noch der Maximiliansplatz, doch schon in wenigen Wochen würde es der Hermann-Göring-Platz sein.

Was an diesem Tag keiner von beiden ahnte – der Doktor würde Wien nie wiedersehen. Er starb etwa ein Jahr nach seiner Übersiedlung in die Hauptstadt des britischen Empires.

Frau Christine hatte nie wieder persönlichen Kontakt mit ihm und nur ein paar wenige schriftliche Mitteilungen von ihm erreichten sie. Niemals mit der Post, sondern immer nur durch englische Besucher übermittelt, die in der Stadt irgendwelche diplomatischen Angelegenheiten zu erledigen hatten. Die kommenden Jahre würden Christine selbst allerdings alles abverlangen, um in dieser dunklen Zeit überhaupt überleben zu können, so dass die Erinnerungen an den Doktor zwar nie verloren gingen, aber doch ein wenig verblassten. Das galt aber nicht für diese Unterlagen, für die sie nun ganz allein die Verantwortung tragen musste.

Manchmal, wenn ihr der Koffer in den Sinn kam, führte sie beinahe ein heimliches Zwiegespräch mit ihrem verstorbenen Mann. Sie lächelte, wenn sie sich vorstellte, was er wohl dazu sagen würde, welche Lösung sie gewählt hatte, um diesen Koffer sicher zu verwahren und glaubte, dass er damit nicht unzufrieden gewesen wäre.

2.

In der Mittagssonne erstrahlte das Brandenburger Tor.

Der Chefredakteur eines der größten Magazine des Landes blickte aus dem Panoramafenster seines Büros auf dieses imposante Schauspiel. Und dann auf seine vor ihm sitzende Kollegin Sabrina Schulze. »Dieser Mensch kann einfach nicht pünktlich sein! Das ist immer so mit ihm, solange ich ihn kenne. Wie hast du das eigentlich nur mit ihm so lange ausgehalten? Ick wäre verrückt jeworden!« Chefredakteur Fred Schnabel war gebürtiger Berliner, so wie seine Kollegin auch. Er legte im Normalfall größten Wert darauf, nicht den Berliner Dialekt zu sprechen. Aber redete er mit Sabrina, die wie er im damaligen Westteil der Stadt aufgewachsen war und sogar mit ihm zusammen am Gymnasium das Abitur abgelegt hatte, machte er davon schon gern eine Ausnahme. Sabrina Schulze zuckte nur mit der Schulter. »Er ist eben so, wie er ist.« Sie hätte durchaus gern schon mal gehört, warum Fred sie beide so kurzfristig und recht nachdrücklich zu diesem Treffen eingeladen hatte, aber sie kannte ihn lange genug, um zu wissen, dass er erst dann sein Anliegen vortragen würde, wenn auch Jürgen eingetroffen war. Und aus Erfahrung wusste sie, dass der tatsächlich niemals pünktlich zu einem vereinbarten Termin erschien. Sie hatte fast fünf Jahre mit Jürgen Kimmel zusammengelebt und tatsächlich auch kurzzeitig mal überlegt, ihn zu heiraten, dies dann aber immer wieder verschoben, und das solange, bis dann ihre Beziehung mit Pauken und Trompeten auseinanderging. Seine ständige Unpünktlichkeit hatte die stets korrekte Sabrina immer als Unzuverlässigkeit ausgelegt. Dies war aber definitiv keiner der entscheidenden Gründe, um derentwegen sie sich dann trennten. Die Trennung war in ihren jeweiligen Freundeskreisen mit einiger Verwunderung aufgenommen worden. Eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass es kaum eine Beziehung gab, die so harmonisch verlief wie die ihre. Und in der Redaktion waren sie ohnehin als das Team bekannt, welches die spektakulärsten Recherchen mit famosen Berichten und Reportagen krönten. Genau hier lag der Hauptgrund ihrer Trennung. Jürgen hatte fast im Alleingang einen der aufregendsten Fälle in der langen Geschichte ihres Magazins gelöst. Sabrina hatte ihn dabei im Hintergrund mit unendlichem Fleiß und mit der ihr eigenen Akribie bei den notwendigen Recherchen in mehr oder weniger eingestaubten Archiven zur Seite gestanden. Im Ergebnis hatten sie dann nicht nur eine alte Geschichte aufgerollt, die bis weit hinein in die Historie des Zweiten Weltkrieges reichte. Nein! Sie hatten mit den Ergebnissen ihrer Arbeit die technische Welt der Speicherung von elektrischer Energie in entsprechenden Batterien und Speichersystemen komplett auf den Kopf gestellt. Zukünftige Stromversorgung und vor allem Elektromobilität war ohne die von ihnen aufgefundenen Technologien so nicht mehr denkbar. Dies war für die beiden Fluch und Segen zugleich. In der Auseinandersetzung darum, wer von den Giganten der Energiewelt nun diese Erkenntnisse fertig entwickeln und für sich nutzen durfte, was natürlich zu unvorstellbaren wirtschaftlichen Effekten für dieses Unternehmen führen würde, blieb vieles von dem, was nun durch ihre Arbeit eigentlich bekannt war, im Dunklen verborgen … und sollte es auch noch für längere Zeit bleiben. Gerade Jürgen ärgerte sich unglaublich darüber, aber gegen die Kraft einiger der weltweit besten Anwaltskanzleien war auch er chancenlos. Nichtsdestotrotz hatte ihnen diese Arbeit ein auch international unglaubliches Renommee eingebracht und nicht zuletzt auch einen erstaunlichen finanziellen Ertrag, den sie sich kaum hatten vorstellen können. Auf dieser Grundlage hatten sie sogar schon mit ganz persönlichen Planungen begonnen, was sie nun zusammen alles damit anfangen wollten. Umso mehr traf es Sabrina, als ihr Jürgen eröffnete, dass er bei seinen vielen Aufenthalten im Norden eine Norwegerin kennengelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt habe. Es war ein enormer Schock für sie und die sofortige Trennung von Jürgen die logische Konsequenz. Sie gingen sich danach, wo immer es möglich war, aus dem Wege. Daran änderte sich auch nichts, als Sabrina erfuhr, dass sich Jürgen von seiner norwegischen Partnerin wieder getrennt hatte.

Seit dieser Zeit waren auch keinerlei gemeinsame Arbeiten mehr von ihnen erschienen. Ob es nun nur daran lag, dass sie sich nach wie vor ganz konsequent aus dem Weg gingen, oder ob es nur damit zu tun hatte, dass es einfach zu wenig spannende Aufgabenstellungen für sie zusammen gab, darüber konnte man nur spekulieren. Fred Schnabel jedenfalls tat nichts dafür, dass die beiden gemeinsame Themenstellungen bearbeiten mussten. Im Gegenteil war er immer bemüht, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr an gleichen Projekten arbeiteten. Er war vor Jahren mit Sabrina fest leiert und stocksauer darüber, als sie sich plötzlich von heute auf morgen Jürgen zuwandte. Für ihn kam ihre Trennung vollkommen überraschend und traf ihn ganz unvermittelt. Auch wenn man ihm damals nichts anmerken konnte, so war er doch innerlich nicht nur verletzt, sondern regelrecht wütend über diese Entwicklung. Alle drei waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht nur sehr engagierte Kollegen, sondern sie hatten auch einen intensiven freundschaftlichen Umgang miteinander. Es gab kaum ein freies Wochenende, an dem sie nicht irgendetwas miteinander unternahmen und wirklich viel Spaß dabei hatten. Und es war insofern schon eine nicht ganz gewöhnliche Freundschaft, die die drei Kollegen verband. So trafen doch zwei in Westberlin sozialisierte Personen auf einen, der bis zur historischen Wende der Wiedervereinigung im tiefsten damaligen Osten Deutschlands gelebt hatte. Und während dies in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung häufig mit Vorurteilen und regelrechten Ressentiments verbunden war, spielten solcherlei Problemstellungen weder in ihren persönlichen Beziehungen noch im gemeinsamen beruflichen Arbeitsumfeld irgendeine Rolle. Und so nahmen sie trotz der Unterschiede ihrer Biografien diesen sehr positiven Umgang miteinander als absolute Selbstverständlichkeit zur Kenntnis, auch wenn dies wahrlich nicht das häufig doch recht problembeladene alltägliche Leben zwischen den bis dato doch so unterschiedlichen Welten widerspiegelte.

Der Zufall wollte es, dass zu dem Zeitpunkt, als Fred Schnabel durch die beendete Beziehung zu Sabrina, erhebliche Turbulenzen zu durchleben hatte, er vom Verlag zum Chefredakteur befördert wurde. Ganz überraschend kam diese Entscheidung für die einzelnen Redaktionen des Magazins nicht. Fred hatte vielerlei Erfahrungen und galt als exzellenter Schreiber von recht scharfzüngigen Kommentaren, die ihm einen gewissen Ruf eingebracht hatten. Er hatte mehrere Jahre in London gearbeitet und kannte die dortige, Presselandschaft perfekt. Nicht ganz unernst hatte er immer wieder in privaten Gesprächen darauf hingewiesen, dass er es dort gelernt habe, wie es ist, von allen medialen Londoner Straßenkötern gehetzt zu werden. Allgemein war seine Berufung durchaus auf mehrheitliche Zustimmung gestoßen und darüber war Fred doch sehr erfreut. Einzig über Jürgen hatte er sich damals geärgert, der ihm zu seinem Chefposten zwar gratuliert hatte, aber dies mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass er seine Beförderung völlig zu Recht bekommen habe, schon allein deshalb, weil niemand sich so »geschmeidig« an alle wichtigen Personen und schwierigen Themen anpassen kann wie er. Natürlich hatte er diese recht anzügliche Bemerkung, so wie er es immer machte, schnell weg gelächelt. Aber im Zusammenhang mit der noch taufrischen Erfahrung, dass Jürgen ihm Sabrina ausgespannt hatte, führte auch diese Formulierung dazu, dass es die ursprüngliche Freundschaft zwischen ihnen nicht mehr in der alten Form gab, aus seiner Sicht auch nicht mehr geben konnte und sollte.

Es klopfte und Frau Klausner, die langjährige Sekretärin des Chefredakteurs, brachte Jürgen Kimmel gleich mit in Freds Büro. »Hallo, ihr zwei! Ich freue mich wirklich sehr, euch mal wieder zu treffen. Ist ja bestimmt vier oder fünf Monate her, dass wir in dieser Runde zusammengesessen haben. Daran merkt man erstmal, wie die Zeit vergeht, man glaubt es kaum. Aber bei dir macht das nichts, Sabrina. Du bist ja inzwischen noch schöner als bei unserem letzten Zusammensein.« Er drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange, den sie lächelnd erwiderte und wandte sich dem Chefredakteur zu. »Bei dir sieht das schon ganz anderes aus, mein lieber Freddy. Man sieht dir ganz schön an, wie die Last der Verantwortung auf deinen Schultern lastet, und ich finde, deine Haare fangen an, irgendwie schon grau zu werden.« Dem freundlich zugedachten Klaps an seine Schulter wich Fred Schnabel geschickt aus. Er hasste es, wenn er mit »Freddy« angesprochen wurde und Jürgen wusste das ganz genau. Trotzdem musste er wieder einmal versuchen, ihn zu provozieren. Um Fred jedoch wirklich aus der Reserve zu locken, bedurfte es schon einiges mehr und so fragte der nur unterkühlt zurück, ob Jürgen denn immer noch keine Uhr besäße, immerhin sei er fast eine Stunde später erschienen, als man sich zu diesem Treffen vereinbart hatte. Und dann hatte er es nicht einmal für notwendig befunden, dazu etwas zu sagen. »Ach so, Entschuldigung! In der Schönhauser Allee hat es wieder mal einen Unfall gegeben und ich habe deshalb fast 40 Minuten genau dort im Stau gestanden.«

»Was auch sonst«, mischte sich nun Sabrina ins Gespräch ein, »wenn es all die Unfälle gegeben hätte, weswegen du angeblich immer zu spät gekommen bist, dürfte es in Berlin gar keine Autos mehr geben, nur riesige Schrottplätze.« Fred Schnabel fragte, ob Jürgen einen gewissen Kollegen Schneider aus der Kulturredaktion kennen würde und als der bejahte, teilte Fred ihm nur kurz mit, dass er mit dem gestern gewaltigen Ärger hatte.

»Warum denn das, ist doch ein netter Kerl?«

»Im Prinzip schon, aber er wusste keine Ausreden mehr. Deshalb rate ich dir, sei vorsichtig, mein Freund, dass dir das nicht auch mal passiert!«

»Da mach dir keine Sorgen Freddy. Das wird mir garantiert nicht passieren.« Schnabel verdrehte die Augen. Er hatte in den vergangenen Monaten tatsächlich immer mal darüber nachgedacht, ob er Jürgen Kimmel einfach entlassen sollte. Einerseits war er noch immer wütend darüber, wie die Sache mit Sabrina und diesem Burschen für ihn selbst gelaufen war. Andererseits nervte ihn dessen arrogantes und provozierendes Auftreten. Er war ja nunmehr der direkte Vorgesetzte von Jürgen Kimmel und konnte doch wohl erwarten, dass dies auch von ihm akzeptiert wurde. Die kurz aufblitzenden Gedanken der Entlassung hatte er dann letztlich allerdings verworfen, allein schon deshalb, weil sie ja doch recht lange gut befreundet waren. Entscheidend für ihn war aber dann ausschließlich die Tatsache, dass Jürgen ein ausgezeichneter Journalist war, der es immer wieder schaffte, gemeinsam mit seiner nicht weniger fähigen Kollegin Sabrina die absolut schwierigsten Projekte abzuarbeiten und Beiträge auf den Tisch zu legen, deren Qualität im ganzen Land ihresgleichen suchten. Und Jürgen nach diesem Norwegencoup an die Luft zu setzen, würde ihm selbst beim Verleger heftigen Ärger einbringen. Umso schwerer fiel es Fred nunmehr, diese beiden aus aktuellem Anlass wieder zu einem funktionierenden Team zusammenzuführen, damit sie einen für das Unternehmen wichtigen Auftrag übernehmen konnten.

»Schluss jetzt! Wir haben genug Nettigkeiten miteinander ausgetauscht, wir wollen nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Ich habe mir angesehen, woran ihr im Augenblick arbeitet. Das werdet ihr jetzt alles liegen lassen oder es übernehmen andere Kollegen, da müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern. Soweit ich das sehe, seid ihr soweit bestens drauf und es geht euch offensichtlich gut. Beste Voraussetzungen dafür, euch einen ganz speziellen Auftrag zu übergeben. Ja, ihr habt absolut richtig gehört, ich will, dass ihr zwei beiden mal wieder einen gemeinsamen Auftrag erledigt.«