9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

Immer mehr Bachelor-Studenten hetzen durch ihre paar Jahre an der Uni und verpassen dabei die wichtigste Lektion: Denn es geht beim Studium nicht darum, abkömmliches Fachwissen anzuhäufen, sondern um Lebenserfahrung. Und die bekommt man am besten in ungewöhnlichen Nebenjobs, überfüllten WGs und experimentellen Beziehungsformen. Als vorlauter Vertreter seiner Generation erzählt Tom Kraftwerk aus seinem Studentenleben und wirft liebgewonnene Bildungs-Dogmen über den Haufen. Ein Mutmach-Buch für trödelnde Studenten, ein erhobener Zeigefinger für alle Streber und eine Beruhigungspille für hysterische Eltern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumHinweisVorwortKapitel 1: Die schönste Zeit des LebensKapitel 2: Aller Anfang ist BierKapitel 3: StudienalltagKapitel 4: Der Routine entkommenKapitel 5: Erwachsen werden?Kapitel 6: Wie die Jungfrau zum KindeÜber dieses Buch

Immer mehr Bachelor-Studenten hetzen durch ihre paar Jahre an der Uni und verpassen dabei die wichtigste Lektion: Denn es geht beim Studium nicht darum, abkömmliches Fachwissen anzuhäufen, sondern um Lebenserfahrung. Und die bekommt man am besten in ungewöhnlichen Nebenjobs, überfüllten WGs und experimentellen Beziehungsformen. Als vorlauter Vertreter seiner Generation erzählt Tom Kraftwerk aus seinem Studentenleben und wirft liebgewonnene Bildungs-Dogmen über den Haufen. Ein Mutmach-Buch für trödelnde Studenten, ein erhobener Zeigefinger für alle Streber und eine Beruhigungspille für hysterische Eltern.

Über den Autor

Tom Kraftwerk wurde 1992 in Nordhessen geboren und wuchs in der niedersächsischen Provinz auf. Zum Verdruss seiner Eltern ist er Wunschbielefelder und Dauerstudent aus Leidenschaft. Soziologie studierte er nebenbei (erfolgreich!), bevor ihm durch seine viralen Tweets der zufällige Einstieg in die Medienbranche gelang. Master-Student seit 2016, keine weitere Zukunftsplanung, außer weiterhin Überlebenskünstler zu sein.

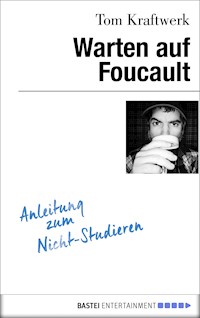

Tom Kraftwerk

Warten auf Foucault

Anleitung zum Nicht-Studieren

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, Münchenunter Verwendung eines Motivs von © getty-images: SensorSpot

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-4927-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Alle in diesem Buch erzählten Dinge(insbesondere die immer wieder erwähnte Stadt)sind frei erfunden.

Vorwort

Und, wie läuft dein Studium?

Okay, pass mal auf. Studieren bedeutet, sich den Inhalt einer oder mehrerer Fachrichtungen anzueignen und dieses erlernte Wissen mithilfe von Seminaren in Hochschuleinrichtungen zu festigen. Das Studium besteht demnach aus zwei Teilen. Zum einen ist der Student dazu angehalten, an Veranstaltungen seiner Hochschule teilzunehmen, um Grundlagen zu erlernen und sein Wissen prüfen zu lassen. Der zweite, wesentlich größere Teil wird Selbststudium genannt. Je nach Engagement des Studenten entspricht er dem null- bis unendlichfachen der zeitlichen Anwesenheit in Hochschulseminaren. Der studentische Volksmund sagt, dass sich dieser Workload genannte Zeitaufwand ungefähr eins zu zwei aufteilt. Pro Stunde Seminar werden also zwei Stunden Selbststudium veranschlagt. Bei meinen sieben Seminaren in der Woche zu je zwei Stunden ergibt der erste Teil vierzehn Stunden. Halte ich mich an den Rat des studentischen Volksmundes, ergeben sich zusätzlich 28 Stunden Selbststudium, woraus eine 42-Stunden-Woche resultiert. Zu dieser 42-Stunden-Woche kommt der Nebenjob, den ich machen muss, weil meine Eltern zu viel verdienen, als dass ich BAföG bekommen könnte, und zu wenig, um mich voll zu unterstützen. Dazu kommt das Ehrenamt, das ich machen muss, um mich nach dem Studium auf dem Arbeitsmarkt von meinen Kommilitonen abzuheben. Während die Wochenstundenzahl nun gegen siebzig klettert, dürfen wir nicht den Zeitaufwand für die Studentenpartys vergessen, auf denen man wichtige Kontakte knüpft. Studentenpartys sind dabei besonders zeitaufwendig, weil man den Kater einkalkulieren muss. Der ideale Student studiert also 24/7. Da ich aber, statt in der Bib zu sitzen und zu lernen, hier mit dir dieses Gespräch führe, kannst du dir ausmalen, wie mein Studium gerade läuft: nicht optimal.

Gibst du mir noch was von den Kartoffeln?

Klar Oma. Happy Birthday.

Dieses Gespräch könnte so überall in Deutschland stattfinden, zu jeder Zeit. Und der Grund dafür ist denkbar naheliegend: akademischer Selbststress. Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die den eigentlichen Sinn des Studiums aus den Augen verloren haben: chillen, bevor man bis zu seinem Tod schuften muss.

Kapitel 1:

Die schönste Zeit des Lebens

Wir alle kennen doch den Spruch von ehemaligen Akademikern: »Die Arbeitszeit ist einfach die schönste Zeit im Leben!«

Oh nee, kennen wir nicht.

Eigentlich sollte es aber so sein, denn das »Arbeitsleben« nimmt zeitlich den größten Teil unseres Lebens ein, durchschnittlich etwa 37 Jahre. Gehen wir davon aus, dass wir mit 67 in Rente gehen, sollten wir spätestens mit dreißig Jahren anfangen zu arbeiten – vorausgesetzt wir werden nie arbeitslos. Wenn wir mit achtzehn aus der Schule kommen, bleiben uns also rein rechnerisch noch zwölf Jahre Zeit, um den richtigen Beruf zu finden. Zwölf Jahre. Das entspricht 24 Semestern. Oder vier Bachelorstudiengängen in Regelstudienzeit. Wozu also die Eile?

Natürlich sind Statistiken trügerisch. Als Soziologe habe ich das gelernt. Zunächst müsste »Arbeit« in dieser Statistik definiert werden. Vierzig-Stunden-Woche? Sozialpflichtige oder selbstständige Arbeit? Männer und Frauen? Und in welchem Zeitraum wurden diese Zahlen eigentlich erhoben? In welchem Land? Und dann gibt es da nicht mal eine Quellenangabe. Der Soziologe in mir rät euch, nichts zu glauben, was in diesem Buch steht. Es wird nämlich an keiner Stelle etwas mit Quellen belegt, und die hier erzählten Geschichten entsprechen keinesfalls wissenschaftlichen Standards. Aber so ist es ja auch mit der Bibel. Und die wird immerhin auch gerne gelesen.

Zunächst ein paar true facts, denen auch ohne Quellenangabe Glauben geschenkt werden darf: Ich nenne mich Tom, bin 1992 in einer Kleinstadt südlich von Kassel geboren und 2000 nach der Scheidung meiner Eltern in ein lächerlich kleines Dorf in die niedersächsische Provinz gezogen. Die folgenden elf Jahre verbrachte ich hauptsächlich damit, der Dorfjugend zu zeigen, was man gegen Langeweile tun kann, und sprach deshalb sehr regelmäßig mit sogenannten Vertrauenslehrern.

Als ich durch mein Abiturzeugnis aus den Zwängen der Gesamtschule befreit wurde, machte ich das, was im »Rekordjahr 2011« alle taten: Ich ging studieren. Ich war der Erste aus meinem näheren familiären Umfeld, der den Weg an die Uni suchte, und von einigen Stationen, die ich in meinem Studentenleben passiert habe, möchte ich hier erzählen. Meine Geschichte richtet sich dabei nicht nur an Studenten oder Leute, die es mal werden wollen. Ich erkläre auch allen besorgten Eltern, wie oft sie »Wann bist du eigentlich fertig mit Studieren?« fragen müssen, bis man dann tatsächlich fertig ist. Oh, und ich widme mich auch Professoren, die sich wundern, warum eine Fünfzehn-Minuten-Sprechstunde und drei E-Mails nicht ausreichen, um junge Leute für die Arbeit als Nachwuchswissenschaftler zu begeistern. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle auch unseren ideenreichen Bildungspolitikern entgegenbringen. Allen 7895. Pro Bundesland.

Beginnen möchte ich mit der Frage, die sich jeder mal in seinem Leben stellt: Was will ich eigentlich werden?

Berufsfelderkundungstage oder: Wie ich lernte, den Lottogewinn zu lieben

Als ich mit dreizehn oder vierzehn Jahren erfuhr, dass die Mutter meines besten Freundes Schizophrenie hatte, war mein Berufswunsch in Stein gemeißelt. Sollten die anderen doch alle Ingenieure und Astronauten werden und irgendwelche Sachen erfinden! Wir hatten so viele Dinge hier, die hundertprozentig existierten, die wir uns aber nicht erklären konnten. Und das waren keine Dinge, die machten, dass eine Lampe leuchtete oder ein Apfel vom Baum fiel. Nein, das waren Dinge in uns drin, in unserem Gehirn oder sonst wo, Dinge, die uns zu dem machten, was wir waren. Und wir hatten keine Ahnung, warum sie das machten, geschweige denn wie wir sie aufhalten konnten, wenn sie mal unschöne Dinge hervorbrachten – wie bei der Mutter meines besten Freundes. Ich wollte mir erklären, wie das funktionierte, das mit uns Menschen.

Für mich war klar, dass ich nur mein Abitur schaffen müsste, und schon stünde meiner Karriere als Psychiater nichts mehr im Weg. Nur noch ein Fingerschnipsen, dachte ich, nur ein paar Semester Psychologie. Am besten in Marburg, weil man da noch »auf Diplom« studieren konnte – und ich wusste aus den Medien, dass das besser war als dieser »Bachelor«.

Als ich diese Zeilen tippe, bin ich alles andere als ein Psychiater. Ich bin ein Student in seinem dritten Studiengang und seinem elften Hochschulsemester. Ich habe einen Bachelorabschluss in Soziologie und schreibe ein Buch. Und ein Ende des Studiums? Ist nicht in Sicht. Wie, um Himmels willen, konnte das passieren?

Als Kind möchte man Polizist oder Feuerwehrmann werden. Weil das greifbar ist, weil man diese Berufe wahrnimmt, sie auf der Straße und in den Medien präsent sind und jedem klar ist, was ein Polizist und ein Feuerwehrmann machen. Ein Kind möchte nicht Autor werden, weil es bis zu einem bestimmten Alter weder lesen noch schreiben kann und erst sehr viel Zeit nach dem Erlernen dieser Fähigkeiten vergehen muss, bis es weiß, was man mit Worten alles ausdrücken kann. Ein Kind möchte auch nicht Soziologe werden, weil bis auf die Soziologen selbst vermutlich niemand so genau weiß, was Soziologen eigentlich machen. Und weil man als Kind vermutlich keine schöne Schulzeit haben wird, wenn man diesen Wunsch auf dem Schulhof äußert.

Wonach richten sich unsere Berufswünsche also? Früher war das einfach. Da wurde man einfach das, was der Papa oder die Mama waren. Das kannte man, das war greifbar. Und man hatte einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil: Mama oder Papa konnten einem ihre Erfahrungen weitergeben. Man konnte sich also schneller Dinge aneignen als andere, die nicht den Weg ihrer Eltern einschlugen.

Heute ist das anders. Keiner guckt einen schräg an, wenn man etwas anderes macht als seine Eltern. Egal ob man sogenanntes Arbeiterkind ist und an die Uni möchte oder ein Thronfolger, der auf die Krone verzichtet: Unsere Gesellschaft lässt das größtenteils zu. Diese Unabhängigkeit des Einzelnen, sich sein Leben individuell gestalten zu können, bezeichnen die Soziologen als »soziale Mobilität«.

Das Problem an der ganzen Sache ist nur eins: die schier unendliche Auswahl an Möglichkeiten.

Der Psychiater

Mein Freund Jakob und ich stehen im Wartebereich der psychiatrischen Klinik und warten auf seine Mutter. Der Wartebereich ist Teil eines großen, offenen Saals, der auch den Patienten der Klinik als Aufenthaltsraum dient. Jakobs Mutter ist noch nicht darunter, weil sie gerade eine Therapiesitzung hat.

An einer Wand steht ein niedriger Wagen mit Tee, Kaffee und Wasserflaschen. Wir nehmen uns jeweils eine kleine Wasserflasche und setzen uns. Ich schraube den Verschluss der Flasche ab, lege ihn auf den Tisch und nehme einen Schluck.

Plötzlich steht eine Dame im Nachthemd neben mir. Sie ist etwa fünfzig Jahre alt, hat zerzaustes Haar und sieht mit leerem Blick auf unseren Tisch. Ich will ihr gerade einen guten Tag wünschen, da nimmt sie den Deckel vom Tisch, drückt ihn an ihr Auge und kneift es zu, sodass der Deckel nun, ohne von ihrer Hand gehalten zu werden, in ihrem Auge klebt. Sie dreht sich um und geht weg. Samt meinem Deckel im Auge.

Ich weiß nicht recht, wie mir geschieht, und blicke zu Jakob hinüber, der leise kichernd meinen Blick erwidert. Sein Lächeln nimmt mir schlagartig die Angst, die sich eben noch in mir breitmachte. Ein mulmiges Gefühl bleibt jedoch: Wo bin ich hier?

Ich bin auf der geschlossenen Station einer psychiatrischen Klinik, im Sommer 2006. Ich bin vierzehn Jahre alt und fasziniert von diesem Ort. Hier kommt niemand so einfach rein oder raus. Bevor wir den Raum betraten, mussten wir an einer schweren Tür klingeln, unsere Namen nennen und erklären, was wir hier zu suchen hatten. Wir durften hinein, weil Besuchszeit war und wir zu Jakobs Mutter wollten, die nun seit einigen Tagen hier drin war. Das kam regelmäßig vor. Immer mal wieder ließ sie sich selbst einweisen, wenn sie merkte, dass »es nicht mehr geht«. Was das bedeutet, habe ich lange nicht verstanden, aber es war immer interessant zu sehen, wie leicht alle Beteiligten damit umgingen. Wenn es ihr schlecht ging, wurde sie von ihrem Mann in die Klinik gefahren, die Kinder kamen sie regelmäßig besuchen, und wenn es an der Zeit war, kam sie eben wieder nach Hause. Das wiederholte sich regelmäßig, und alle taten so, als wäre es das Normalste auf der Welt. War es natürlich nicht. Also, nicht in meiner Welt. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt niemand anderen, der eine psychische Erkrankung hatte, und erst recht nicht gab es diese Person in meiner Familie. Das war etwas ganz Neues für mich.

Auf besagtes Treffen folgten weitere. Während Jakob mit seiner Mutter über Gott und die Welt sprach, sah ich mich gerne um und beobachtete die anderen Menschen. Da waren wirklich eigenartige Dinge bei den Patienten zu beobachten. Ich erinnere mich an eine Frau, die mit Orangen jonglierte und nebenbei Dinge vor sich hin sagte, die keinerlei Sinn ergaben. Oder an einen Mann, der vor dem Fernseher im Gemeinschaftsraum an ein Krankenhausbett gefesselt war, obwohl er ganz ruhig zu sein schien. Ich fragte mich jedes Mal, was wohl in den Köpfen dieser Menschen vorging? Die Mutter meines Freundes saß hingegen einfach da und rauchte ihre Zigaretten, wie immer. Beinahe schon enttäuschend.

Wenn sie die Klinik verließ und wieder nach Hause kam, war das Abenteuer vorerst vorbei. Ich weiß noch, dass ich sie einige Wochen lang ausfragte, nach ihrer Krankheit und ob mein Freund das auch bekommen würde, und sie beantwortete meine Fragen und erzählte spannende Geschichten von ihren Aufenthalten in der Klinik. Ich äußerte den Wunsch, mich mal einige Zeit dort einschließen zu lassen, um die Leute in Ruhe über einen längeren Zeitraum beobachten zu können. Natürlich wurde dieser Wunsch nur müde belächelt, aber ich träumte davon, mal eine Weile als teilnehmender Beobachter die Geschlossene zu erforschen. Doch wie kam man dazu? Wenn man sich nicht einschließen lassen konnte?

Die Recherche nach Berufen und Studiengängen im Internet war eine Qual. Ich wurde förmlich erschlagen von Portalen, die »Berufsfindung« anbieten. Das, was man gezwungenermaßen in der Schule mitmachen musste, gab es also auch online. Und es machte ähnlich wenig Spaß. Mein Problem mit Berufsfelderkundungen war, dass ich immer alles irgendwie spannend fand, mir aber nicht vorstellen konnte, jeden Tag bis ans Ende meines Arbeitslebens dasselbe zu machen. Einmal bekamen wir in der Schule ein Gedankenspiel als Aufgabe: »Angenommen du bekommst jeden Monat eine Summe Geld, von der du Leben kannst – was würdest du beruflich machen wollen?«

Ich überlegte, und mir kam ziemlich schnell in den Sinn, was ich machen würde: Ausbildungen. Bis an mein Lebensende alle möglichen Ausbildungen. Zum Kfz-Mechaniker, damit ich mich um mein Auto kümmern kann. Zum Heizungsinstallateur in der Hoffnung, Arbeiten am Haus selbst erledigen zu können. Zum Bootsbauer, weil ich als Nebenjob zu dieser Zeit in einer Werft Boote geschliffen habe und mir die Arbeit mit Holz Spaß gemacht hat. Zum Verwaltungsfachangestellten, um Organisation zu lernen. Zum Verkäufer, um mein Auftreten zu verbessern. Fluggerätemechaniker wäre auch cool. Es gab so viele coole Dinge, die man meistern konnte, warum sollte man sich auf eine Sache spezialisieren?

Das war natürlich nicht das Ziel des Gedankenspiels. Wir sollten in uns hineinhorchen, was uns glücklich machen würde, und entdecken, dass die Berufswahl nicht an sogenannte extrinsische Faktoren wie hohes Einkommen, Anerkennung oder Ähnliches gekoppelt werden durfte. Obwohl mir das schon längst klar war, wollte sich niemand so richtig mit meiner Antwort darauf zufriedengeben. Ich hatte keine Lust, mich auf einen Beruf festzulegen, warum auch? Meine Eltern hatten auch verschiedene Berufe in ihrem Leben gehabt.

Mein Vater war Offizier bei der Bundeswehr gewesen, und wenn er stolz von seiner Zeit als Soldat erzählte, unterschieden sich die Geschichten sehr deutlich von denen meiner Freunde, die in den 2010er-Jahren dienten. Zur Freude meiner Familie quittierte er den Dienst nach der Wende, weil es »von da an keine Feinde mehr gab«, und wurde Tanzlehrer. Das mag jetzt etwas eigenartig klingen, doch das Tanzen war seine Leidenschaft, und ihr ging er nach, als er eine Tanzschule eröffnete und von da an »Schritteverkäufer« wurde. »Ich kann nur Tanzen und Töten«, scherzte er häufig. Die Bundeswehrzeit befähigte ihn jedoch offensichtlich über das Töten hinaus, Menschen zu führen, was ihn zu einem erfolgreichen Chef machte. Ich war Teil des ersten Jahrgangs, der von der Wehrpflicht befreit wurde, aber selbst wenn nicht, hätte ich wohl Zivildienst geleistet. Entgegen der Erwartung vieler lernte ich das Soldatentum als recht liberal kennen, und mein Vater hat meine Brüder und mich nie dazu gedrängt, den Dienst an der Waffe anzutreten.

Meine Mutter hat Hotelfachfrau gelernt. Nach langer Selbstständigkeit als Chefin von zwei Gaststätten bediente sie auf der Expo in Hannover nahezu jedes Adelshaus der Welt. Sie hat es einfach drauf, ist wahnsinnig fleißig und der erste Mensch, der mir in den Sinn kommt, wenn ich an den American Way of Life denke. Fleiß und harte Arbeit würden sich lohnen, nur leider bringt die harte Arbeit nach einer Weile auch körperliche Beschwerden mit sich. Nachts zu arbeiten und stundenlang herumzulaufen ist ab einem bestimmten Zeitpunkt im Leben einfach nicht mehr drin. Doch anstatt für die harte Arbeit entschädigt zu werden, schuftete meine Mutter nach ihrer Scheidung stets überqualifiziert in immer wechselnden Jobs, die bei Weitem nicht dazu reichten, als Alleinerziehende drei Kindern ein finanziell abgesichertes Umfeld zu bieten. Und wenn wieder einer ihrer befristeten Verträge auslief, bekam sie bis zum nächsten Job Hartz IV, was einer mittelschweren Katastrophe gleichkam. Denn sich vom Staat aushalten zu lassen stellte in meinem Elternhaus eigentlich keine Option dar, und wir Kinder spürten den Frust deutlich, wenn mal wieder ein Arbeitsvertrag nicht verlängert wurde und meine Mutter die vielen Formulare für das Amt ausfüllen musste.

Taschengeld bekamen wir nicht. Bestimmt auch, weil am Ende des Monats nicht genug übrig blieb, doch ich wurde mit der Maxime erzogen, dass nur selbst verdientes Geld wirklichen Wert hatte. Deshalb arbeitete ich schon während meiner Schulzeit in verschiedenen Nebenjobs.

In der Oberstufe bekamen wir einen neuen Deutschlehrer, der davor an einer deutschen Schule in Istanbul gearbeitet hatte. Er warnte uns immer vor den »Fachidioten« und ermahnte uns, nie mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und den Blick fürs Wesentliche zu verlieren. »Wenn ihr das macht, was euch Spaß macht, dann ist das wahrer Erfolg«, sagte er. Obwohl es nicht auf dem Lehrplan stand, ließ er uns Kafka lesen, »weil jeder Mensch mal Kafka gelesen haben sollte«. Wenn er merkte, dass wir uns für ein Thema nicht interessierten, forderte er uns auf, eigene Themen vorzuschlagen. Wenn wir unsere Hausaufgaben mal vergaßen, meinte er nur: »Ihr bestraft euch damit schon genug selbst.« Ich hatte nie so viel Spaß und so gute Noten in der Schule gehabt wie im Deutsch-Leistungskurs in der Oberstufe. Der Lehrer sprach meine Sprache. Ich hatte mich vorher immer durch den Deutschunterricht gemogelt, denn ich las nicht gerne. Seit wir in der siebten Klasse Damals war es Friedrich lesen mussten, hatte ich kein Buch mehr angerührt. Und dann kam dieser neue Lehrer, der uns Texte empfahl, nicht weil es vom Kultusministerium vorgeschrieben war, sondern weil er sie persönlich als lesenswert erachtete. Und ich verstand schnell, was ihm an der Lektüre gefiel. Ich war verliebt in diese herrlich kurzen Texte Kafkas, die trotzdem so voller Inhalt steckten. Bis heute habe ich die Kleine Fabel bestimmt einige hundert Male gelesen, und ich freue mich jedes Mal wieder, wie viel Inhalt mit so wenig Worten ausgedrückt werden kann.

Lehrer an einer Schule zu werden kam trotz meiner Begeisterung für die Didaktik meines Deutschlehrers nie infrage. Ich war so froh über die Vorstellung, die Schule zu verlassen und nie wieder in diese Institution zurückzukehren, dass das schlichtweg keine Option war. Doch Lehrer hatten immerhin mit Menschen zu tun. Und Menschen faszinierten mich. Als Kfz-Mechaniker, Heizungsinstallateur, Bootsbauer hatte man immer dieselben Materialien und Modelle vor der Nase, die man nach Schema F behandelte. Bei Menschen war das anders, denn keiner gleicht dem anderen.

Ein abwechslungsreicher Beruf musste her. Mit Menschen. Gerne gut bezahlt. In meiner jugendlichen Unwissenheit kannte ich nur den Beruf des Psychiaters, der diese Anforderungen abdeckte. Na ja, und Auftragskiller. Ich entschied mich aber aufgrund des niedrigeren Berufsrisikos für den Psychiater.

»Dann musst du studieren gehen«, war der gut gemeinte Rat meiner Mutter.

Genial. Studieren. So richtig, an einer Uni. Einige meiner entfernten Verwandten haben auch studiert. Leider habe ich zu denen keinen Kontakt. Aber als in den Neunzigerjahren geborener Digital Native gab es andere Möglichkeiten. Ok Google, wie werde ich Psychiater?

Das Internet wusste: Psychiater sind Ärzte. Aber Arzt werden? So mit Dreißig-Stunden-Schichten im Krankenhaus, hundert Jahren Studium und bettelnden Pharmavertretern um sich herum? Dank diverser Serien und Filme kannte ich mich zu diesem Zeitpunkt schon bestens mit dem Ärztedasein aus. Solange kein Turk auftaucht wie in der Fernsehserie Scrubs, um mit mir gemeinsam den Weg bis zum Facharzt zu gehen, würde ich das ganz sicher lassen.

Ich bin zudem schon immer eine Niete in Biologie und Chemie gewesen. In der Chemie passiert alle hundert Jahre mal etwas Neues, weil ein zerstreuter Professor versehentlich zwei Substanzen zusammenmischt, die eigentlich nicht zusammengehören. Als Dank dafür erhält er den Nobelpreis, dotiert mit knapp einer Million Euro, und irgendeinem Asteroiden oder Element wird sein Name gegeben (unabhängig von dessen Klang). Und Biologie? Da kommt gar nichts dazu, ganz im Gegenteil, da verschwinden täglich irgendwelche Arten. Ich studiere doch nicht etwas, dessen Forschungsspektrum sich quasi von selbst auflöst. Ich vermute ja, dass es in hundert Jahren gar keine Biologen mehr gibt – weil es keine Biologie mehr gibt. Aber ich schweife ab.

Arzt zu werden schied kategorisch aus. Psychiater gerne, aber ohne Arzt. Und wie wir alle wissen, ist ein Psychiater ohne Arzt ein Psychologe. Die Berufswahl war getroffen: Ich werde Psychologe. Danke, Google.

Ohne Sinn und Verstand

Ich kann gut Bewerbungen schreiben. Wirklich. Das habe ich aber nicht in der Schule gelernt, sondern von meiner Mutter. Wie bereits erwähnt, ist sie gelernte Hotelfachfrau und hat nicht nur selbst zahlreiche Bewerbungen geschrieben, sondern auch Erfahrung im Personalwesen. Auftreten ist alles, wenn man im Service arbeitet. Eine gelernte Hotelfachfrau als Mutter zu haben bringt viele Nachteile mit sich, die sich aber später in Vorteile wandeln: Ich habe sehr früh gelernt, mit Besteck zu essen. Und zwar nicht wie Otto Normal, sondern mit allerlei Spezialgedöns, das man von außen nach innen abarbeitet. Essen wurde bei uns zu Hause immer zelebriert. Es durfte nie jemand aufstehen, bevor nicht alle fertig waren. Jeder musste kniggegerecht Haltung annehmen und das Besteck richtig benutzen. Super nervig, als ich zehn war. Jetzt, mit Mitte zwanzig, bin ich froh über die Crashkurse in Esskultur. Nicht nur, weil ich mich auf öffentlichen Veranstaltungen gut benehmen, sondern auch diese Menschen von jenen unterscheiden kann, die es eben nicht gelernt haben. Das gilt für die Kundschaft eines Restaurants übrigens genauso wie für das Personal. Wenn der Kellner nicht von rechts bedient, während der Mahlzeit vergisst zu fragen, wie denn das Essen sei, oder nach dem Essen keinen Espresso oder Kaffee anbietet, dann denke ich an meine Mutter und wie sie dem armen Kerl in der Küche nach Feierabend die Hölle heißmachen würde. Das ist Wissen, mit dem man als Gastro-Kind groß wird. Und eben Bewerbungen schreiben.

Das Ganze brachte mir nur herzlich wenig, als ich mich für einen Studienplatz bewarb. Die Hochschulen verlangten nämlich fast ausnahmslos Onlinebewerbungen, die nichts mehr mit dem klassischen Stil von Bewerbungen auf Papier und anschließenden Vorstellungsgesprächen zu tun hatten. Zunächst fragte mich ein Formular, wann und wo ich die allgemeine Hochschulreife erworben hatte. Die allgemeine Hochschulzulassung war das Abitur, und als ich meine Bewerbungen vorbereitete, verstand ich zum ersten Mal, was der Unterschied zwischen dem Abitur und dem Fachabitur zu bedeuten hatte: Manche Studiengänge gab es nur an einer Uni und manche nur an einer Fachhochschule. Wenn ich Sozialpädagoge werden wollte, konnte ich das nicht an einer Uni. Oder Design studieren. Ging auch nicht. Dafür dann so etwas wie Erziehungswissenschaften oder Kunstgeschichte. Aber wo waren da überhaupt die Unterschiede?

Als ich merkte, wie viele offene Fragen es bezüglich des Studiums gab, pausierte ich mit meiner Bewerbungsphase. Das funktionierte bei den Onlinebewerbungen ganz gut, die speicherten nämlich alles zwischen. Man konnte ein paar Angaben machen und, wenn man nicht weiterwusste, einfach zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren.

Ich irrte etwas umher, schließlich hatte ich mein Abitur in der Tasche und wusste nicht genau, wie es weitergehen sollte. Ich wusste nur, dass meine Mutter gemeinsam mit ihrem neuen Mann ein kleines Haus angemietet hatte und in naher Zukunft mit meinem jüngsten Bruder umziehen würde. Ohne meinen mittleren Bruder, der während seiner Ausbildung zum Industriemechaniker bereits so viel Geld verdiente, dass er eine eigene Wohnung hatte. Und ohne mich, dem ältesten Sohn mit Studienwunsch, aber ohne richtigen Plan. Ich brauchte Hilfe.

Da mein Berufswunsch mehr oder weniger feststand, suchte ich online nach Psychologen in meiner Nähe und vereinbarte ein Interview. Eine Psychologin erklärte sich bereit, sich mit mir zu treffen und meine Fragen zu meinem Traumberuf zu beantworten. Long story short, es war erschütternd. Ich lernte dabei nämlich eine ganz entscheidende Tatsache: Psychologe wurde man nicht durch das Psychologiestudium. Die Psychologin erzählte mir zunächst von dem hohen Mathematikanteil des Studiums und dass sie das ja völlig unterschätzt hatte. Als sie das Diplomstudium dann abgeschlossen hat, folgte eine mehrjährige Berufsausbildung zur Therapeutin. Diese kostete in ihrem Fall zehntausend Euro.

Ich wollte nicht glauben, was ich hörte. Zehntausend Euro? Nach dem Studium noch? Ich hatte mich bereits über Studienfinanzierung informiert, und mir war klar, dass mein Abschluss kaum ohne Schulden erreichbar sein würde. Aber nach dem Studium noch mal so eine Menge Geld in die Hand nehmen? Das kam unerwartet. Ebenso unerwartet waren ihre weiteren Ausführungen über den Ärger mit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen, die Anmeldung ihrer eigenen Praxis, die komplizierte Zusammenarbeit mit den Ärzten (Psychiatern) und so weiter und so fort.

Das Schwierigste war jedoch ihre Darstellung des täglichen Jobs: Sie sagte, man sei als Therapeut eine Art Begleiter für Menschen in einer bestimmten Phase ihres Lebens. Die Schwierigkeit sei es, anschließend loszulassen und den Patienten sein Leben allein weiterleben zu lassen. Das raubte mir endgültig die Nerven. Ich dachte, man sitzt mit geistig total umnachteten Typen in der Geschlossenen! Beobachtet die über Jahre hinweg und notiert, wie sie auf gewisse Reize reagieren! Hat interessante Fälle und entdeckt den Menschen an sich und alles Drumherum! Pustekuchen! Psychologen sind hochverschuldete Stressmenschen, die erst dann richtig arbeiten, wenn sie ihre Patienten wieder vergessen. Das kann doch nie und nimmer mein Traumjob sein! Das kann doch nicht der Traumjob von irgendjemandem sein!? Was für Menschen machen so etwas?

»Psychotherapeuten haben im Idealfall selbst eine kleine Macke«, ist der Satz, mit dem mir die Interviewpartnerin gegen Ende des Gesprächs deutlich zeigte, wie viel Ahnung ich von der ganzen Materie »Jobwahl und Studium« eigentlich hatte. Nämlich genau null.

Studienberatung: Jobwahl und Studium

Wenn man in seinem familiären Umfeld keine Akademiker hat, ist man bei der Aufnahme eines Studiums auf andere Unterstützung angewiesen. Die Schule bietet dabei – zumindest in meinem Fall – herzlich wenig Hilfe. Ich kann mich an eine Lehrerin erinnern, die uns unbedingt »wissenschaftliches Arbeiten« beibringen wollte. Ich bin ihr bis heute dafür dankbar, doch ein Crashkurs in Studiengängen hätte mir zu diesem Zeitpunkt mehr gebracht. Spätestens nach dem Abitur fragt man sich nicht nur, was man mal werden will, sondern auch, wie man das erreicht.

Neben den üblichen, der breiten Masse bekannten Studiengängen, gibt es eine Vielzahl von Bildungsmöglichkeiten an deutschen Hochschulen, von denen die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben. Die Palette an Studiengängen reicht von »Angewandte Sexualwissenschaften« (Hochschule Merseburg) bis zu »Zupfinstrumente« (Hochschule Köln). Derzeit gibt es an den zirka 350 Hochschulen etwa 14 500 Studiengänge, von denen knapp 9 000 mit einem Bachelor abgeschlossen werden können. Die anderen sind sogenannte Aufbaustudiengänge, die beispielsweise mit einem Master beendet werden. Magister- und Diplomstudiengänge laufen aus.

Nun ist es aber keineswegs so, dass diesen 14 500 Studiengängen exakt 14 500 Jobs zugewiesen werden können. Als jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, war es einer meiner größten Denkfehler zu glauben, dass sich Studiengänge wie Ausbildungsplätze verhalten würden. Der Maurerlehrling wird Maurer, der Schlosserlehrling Schlosser. Und wer eine Ausbildung zum Versicherungsvertreter macht, wird Arschloch. Jedem Ausbildungsgang ist exakt eine Berufsbezeichnung zugewiesen. Ganz anders beim Studium. Selbst Studiengänge für unkreative Menschen, wie Rechtswissenschaften, bieten im Anschluss mehr, als nur Anwalt zu werden.

Juristen können Jura. Die einen sind gut im Steuerrecht, die anderen mögen Strafrecht, manche können sogar alles. Die Alleskönner werden Richter oder, wenn sie richtig crazy sind, Notare. Die meisten werden jedoch gar nichts. Man sagt, dass nur etwa die Hälfte aller Jurastudierenden das erste Staatsexamen bestehe und dass die Zahl der Anwälte hierzulande ohnehin viel zu hoch sei. Juristen trifft man demnach vor allem im öffentlichen Dienst als Beamte oder in anderen Studiengängen, weil sie durchs Examen gefallen sind und jetzt noch alibimäßig irgendeinen anderen Bachelor mit Recht hinterherstudieren.

Ingenieurstudiengänge bieten da eine größere Auswahl an Berufen, die aber eigentlich egal ist. Denn wenn man hierzulande auf die Frage, was man beruflich macht, einfach nur »Ingenieur« antwortet, wird man ohnehin von allen angehimmelt. Dass man vielleicht für VW Abgaswerte schönt oder für BP Bohrlöcher in den Golf von Mexiko sticht, ist vollkommen zweitrangig. Deutsche Ingenieurskunst ist nicht zu kritisieren, und dabei belasse ich es auch.

BWL studiert man genau aus einem Grund: um reich zu werden. Die meisten BWLer haben aber ohnehin schon die Perspektive, die Firma der Eltern zu übernehmen, weshalb das Studium eigentlich nur Formsache ist. Diejenigen, die aus Unwissenheit über ihre Zukunft BWL studieren, sind meist schnell erschüttert, wie viele BWLer es auf dem Markt gibt und wie schwer es ist, damit eine interessante Stelle zu bekommen – wenn man nicht ohnehin aus einer Unternehmerfamilie stammt, in der jeder BWL studiert haben muss.

Richtige Auswahl hat man natürlich mit einem Studium der Geistes- oder Sozialwissenschaften. Für Germanistik, Soziologie, Philosophie, Politikwissenschaft, Erziehungswissenschaft, aber auch Psychologie gibt es keine genaue Berufsbezeichnung. Unser Prof sprach in der Vorlesung Grundbegriffe der Soziologie einmal davon, dass nur etwa ein Prozent der Soziologiestudenten tatsächlich mal als Soziologe arbeiten würde. Dass die meisten Menschen glauben, man werde mit einem geisteswissenschaftlichen Studium Taxifahrer, lässt den Horizont erahnen, in dem hierzulande über diese Studiengänge gedacht wird.

Um sich in der Masse von Studienangeboten zurechtzufinden, gibt es einige Aspekte, die man berücksichtigen sollte.

Gesellschaftliche Anerkennung: »Irgendwas mit Zahlen« genießt mehr Anerkennung als »Irgendwas mit Medien« gefolgt von »Irgendwas mit Menschen«. In einer Gesellschaft, in der man an seinem Kontostand gemessen wird, ist der Investmentbanker natürlich deutlich cooler als der Sozialarbeiter. Ähnlich verhält es sich dementsprechend mit dem Abschluss. »Irgendwas of Arts« ist in den Augen vieler gar kein richtiger Abschluss. Ist ja auch eher Kunst, wie der Name bereits erahnen lässt. »Irgendwas of Science« hingegen ist viel besser. Das »Science« im Abschluss verspricht zwar mehr Aufwand im Studium, aber auch ein deutlich höheres Einkommen. Doch wer beharrlich glaubt, das »Science« im akademischen Grad stehe für Wissenschaft, dem lege ich nahe, mal die Bachelorarbeit eines Elektrotechnikers von einem Sozialwissenschaftler korrigieren zu lassen.Studienort: »