9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Weltgeschichten-Reihe

- Sprache: Deutsch

Weltgeschichte hautnah: Der Erste Weltkrieg

An einem Sommermorgen im Jahr 1914 verändert der junge Mann Gavrilo Princip die Weltgeschichte für immer. Als er Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Frau Sophie in Sarajevo erschießt, ist das der Beginn einer dunklen Zeit, die Millionen Menschen das Leben kostet und den Untergang der Kaiserreiche besiegelt.

Im Ersten Weltkrieg erlebt der kleine Yves die Invasion Frankreichs mit, die Krankenschwester Edith Cavell versteckt zahlreiche verwundete Soldaten und der junge J.R.R. Tolkien kämpft im Schützengraben an der Somme. Das Kindermädchen Alice Lines überlebt einen U-Bootangriff, der britische Soldat Henry Williamson feiert über die Feindesgrenzen hinaus mit deutschen Soldaten Weihnachten und Manfred von Richthofen wird als Roter Baron weltberühmt.

Historiker Dominic Sandbrook katapultiert die Leser mitten hinein in die historischen Ereignisse, Schauplätze und Einzelschicksale. Das Ergebnis: Ein einzigartiges Gesamtbild des Ersten Weltkrieges in einer fundierten, mitreißenden und dramatischen Erzählung für Leser*innen ab 10 Jahren.

Alle Bände der Weltgeschichten-Reihe:

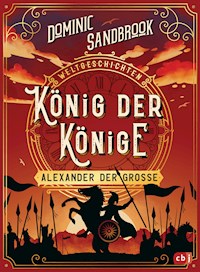

König der Könige: Alexander der Große

Zeit der Finsternis: Der Zweite Weltkrieg

Weg in die Dunkelheit: Der Erste Weltkrieg

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Dominic Sandbrook

Aus dem Englischen

von Knut Krüger

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Für Conolly Norman

Copyright Text © 2021, Dominic Sandbrook, All rights reserved

Die englische Originalausgabe erschien 2021

unter dem Titel »Adventures in Time: The First World War«

bei Particular Books, einem Imprint von Penguin Press, London

© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe bei cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Übersetzung: Knut Krüger

Lektorat: Andreas Rode

Umschlaggestaltung und -illustration: Nele Schütz Design/Sonja Gebhardt

mk • Herstellung: AJ

Satz: KCFG – Medienagentur Neuss

ISBN 978-3-641-27410-8V002

www.cbj-verlag.de

Inhalt

Prolog: Der Fall von Gondolin

TEIL 1

DER ALBTRAUM BEGINNT

1Die Schwarze Hand

2Dem Schicksalstag entgegen

3Die Lichter gehen aus

4Die Schlacht um Belgien

5Sie werden euch umbringen!

6Stille Nacht

TEIL 2

DIE KRIEGSMASCHINEN

7Angriff der Zeppeline

8Wir sind die Toten

9Die Engel der Schützengräben

10Mission: Impossible

11Kollision der Schlachtschiffe

TEIL 3

TAG DER DUNKELHEIT

12Der Dichter des Gemetzels

13Der fliegende Zirkus des roten Barons

14Die Falle

15Das große europäische Pokalfinale

16Rote Fahnen über Russland

TEIL 4

DAS ENDE DER WELT

17Lasst die U-Boote los

18Der König von Arabien

19Stahlgewitter

20Die Geisterarmee

21Die elfte Stunde

Epilog: Der unbekannte Krieger

NACHWORT

Prolog

Der Fall von Gondolin

An einem kühlen, dunstigen Morgen, während prasselnder Regen die Pfützen in seinem Schützengraben aufpeitschte, hing ein junger Mann seinen Gedanken nach. Er träumte vom Untergang der Stadt Gondolin.

Um ihn herum waren Tod und Verwüstung. Der zähe, braune Schlamm, der den Boden des Schützengrabens bedeckte, machte es fast unmöglich, sich darin fortzubewegen.

Eine Ratte mit von Feuchtigkeit glänzendem Fell flitzte vorbei, gefolgt von einer zweiten, so groß wie eine Katze. Doch der junge Mann, in seinen Gedanken versunken, schenkte ihnen keine Beachtung.

Ein paar Meter weiter machten die anderen Männer sich einen Tee. Sie alle trugen die gleichen grün-braunen Uniformen, die so verdreckt waren, dass die Männer Kreaturen aus der Unterwelt glichen. Ihre Augen waren rußgeschwärzt und hatten sich tief in ihre Höhlen zurückgezogen. In den Monaten an der Front hatten sie Dinge gesehen, die sich niemand hatte vorstellen können.

Der junge Mann blickte auf. Erneut hatte Maschinengewehrfeuer eingesetzt – ohrenbetäubend und scharf.

Er wusste, dass sich oberhalb des Schützengrabens Bilder des Grauens boten. Zersplitterte Bäume, zerfetzte Leiber, verbranntes Gras, verfaulte Wurzeln, Pfützen voller Asche und erstarrte Gesichter mit leeren Blicken …

Für einen kurzen kostbaren Moment schien er über eine unsichtbare Schwelle zu schreiten und den Matsch und das Elend weit hinter sich zu lassen.

Eine geheimnisvolle Insel tauchte vor ihm auf, umgeben vom glitzernden Meer. Er sah Könige und Zauberer, Elben und Kobolde. Dann erblickte er drei Edelsteine, die vom Licht der Götter wie entflammt schienen. Ein Drache hatte sich um seinen funkelnden Schatz gewunden. Ein Königreich in den Bergen, das aus einem Felsen herausgeschlagen worden war. Eine Gruppe von Abenteurern, die durch den Wald schlich …

Erneut knatterten die Maschinengewehre, der Boden erbebte. Unvermittelt wurde er aus seinem Traum gerissen und befand sich wieder im Schützengraben.

Der junge Mann hieß Ronald. Er war früh Waise geworden: Als sein Vater starb, war er drei, als seine Mutter starb, zwölf Jahre alt gewesen.

1892 geboren, war er in Birmingham aufgewachsen, einer quirligen Industriestadt im Herzen Englands mit Kinos, Straßenbahnen und Telefonen.

Doch Ronald hatte an neuen technischen Erfindungen nur wenig Interesse, sondern war schon immer ein Tagträumer und Eigenbrötler gewesen.

Er liebte Sagen und Geschichten aus der Vergangenheit, die von Göttern und Königen, Helden und Monstern handelten. Und am allermeisten liebte er die altnordische Mythologie mit ihren Trollen und Drachen, in der die Götter Odin und Thor im Mittelpunkt stehen.

An der Schule hatte er gemeinsam mit drei Freunden einen geheimen Klub gegründet. Sie trafen sich in der Schulbibliothek, feierten dort heimliche Feste und verbrachten ihre Nachmittage damit, sich Witze und Geschichten auszudenken.

Nachdem sie die Schule beendet hatten, stürzten sie sich begierig in das große Abenteuer des Erwachsenenlebens. Und schon bald, so schworen sie sich, würden sie selbst Geschichten schreiben, die die Menschen in Atem hielten.

Dann kam der Krieg.

Zunächst zögerte Ronald, sich freiwillig zu melden. Er hatte sich immer als zukünftigen Schriftsteller und Mann der Worte gesehen – nicht als Soldat.

Doch wie seine Freunde war auch er dazu erzogen worden, sein Vaterland zu lieben und an Ehre, Mut und Pflichterfüllung zu glauben. In der Schule hatten sie viel über die Helden der Vergangenheit gehört, und im Sportunterricht hatten sie gelernt, nicht an sich selbst, sondern an das gemeinsame Team zu denken.

Kurz nachdem er seine Jugendfreundin geheiratet hatte, trat Ronald in die Armee ein, wurde Leutnant bei den Lancashire Fusiliers und gelobte, für den König und sein Vaterland zu kämpfen.

Als sein Training vorüber war, ging er gemeinsam mit Hunderten weiterer nervöser junger Männer an Bord eines Schiffes, das sie nach Frankreich bringen sollte. Schon bald würden sie sich auf einem der blutigsten Schlachtfelder in der Geschichte der Menschheit wiederfinden.

Nichts, was er je gelesen hatte – kein Märchen und keine Abenteuergeschichte, weder die nordische noch die griechische Mythologie –, konnte ihn im Entferntesten auf das vorbereiten, was ihm im Sommer 1916 nahe der Somme im Nordwesten Frankreichs bevorstand. Dieser Krieg war anders als alle Kriege zuvor – ein Albtraum aus Granatfeuer und Schrapnells, Maschinengewehrsalven und Flammenwerfern.

Blutige Körper blieben im Stacheldraht der Barrieren hängen. Vom flammenden Himmel regnete es Granaten. Pferde stolperten durch eine zerstörte Landschaft voller umgestürzter und zersplitterter Bäume. Die Erde erbebte unter dem Sperrfeuer der Artillerie.

Am allerersten Tag der Schlacht an der Somme wurde Ronalds engster Schulfreund von einer deutschen Granate getötet. Ein weiterer Freund starb im Herbst durch eine Splitterbombe. Nach wenigen Monaten waren nur noch zwei Mitglieder ihres ehemaligen Schulklubs übrig.

So nahm Ronald angesichts des Horrors Zuflucht zur Welt der Fantasie. Er beschwor die Sagen herauf, die er als Kind geliebt hatte, und vermischte sie mit dem Grauen, das er Tag für Tag an der Somme zu Gesicht bekam. Aus beidem schuf er die Abenteuergeschichte der Elben von Gondolin, die in ihrer Felsenstadt von den Armeen des Dunklen Lords belagert wurden.

Doch in seiner Geschichte waren die Kräfte des Bösen nicht nur mit Speeren und Schwertern bewaffnet. Dank ihrer Schmiede und Hexenmeister besaßen sie Feuer speiende Drachen aus Bronze und Eisen, die den Panzern glichen, die an der Westfront vorrückten:

»Manche bewegten sich auf Eisen, das so listig verbunden ist, dass sie dahinfließen wie metallene Flüsse und sich über Hindernisse hinwegbewegen. In ihrem Innern befinden sich die grimmigsten Orks mit ihren Krummsäbeln und Speeren …«

Der junge Mann kauerte sich im Schützengraben zusammen und schrieb seine Ideen auf, während um ihn her die Granaten explodierten.

Heute findet man fast überall auf der Welt die Bücher von John Ronald Reuel Tolkien in den Buchhandlungen und Bibliotheken.

Mit »Der Fall von Gondolin« schuf Tolkien sein eigenes, Mittelerde genanntes Universum, das im Grauen des Krieges wurzelte. Romane wie »Der kleine Hobbit« und »Der Herr der Ringe« gelten inzwischen als grundlegende Werke der modernen Fantasyliteratur und werden von Lesern rund um den Globus geliebt.

Dieses Buch erzählt den Entstehungshintergrund der Werke – gewissermaßen die große Saga vom Schrecken des Ersten Weltkriegs, der damals auch als der Große Krieg bezeichnet wurde.

Dieser Krieg begann im Sommer 1914 und überrollte fast die gesamte Erde wie eine gewaltige Flutwelle. Zwei mächtige Blöcke kämpften um die Vorherrschaft: einerseits die Alliierten, angeführt von Großbritannien, Frankreich und Russland, anderseits die Mittelmächte unter Führung von Deutschland, Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich (der heutigen Türkei).

Beide Seiten rissen Millionen von Menschen mit sich in das Inferno, und binnen kurzer Zeit waren Soldaten von überall auf der Welt – Soldaten aus Indien, Afrika, Australien, Nord- und Südamerika – an diesem Konflikt beteiligt.

Dies war die größte kriegerische Auseinandersetzung, die die Welt je gesehen hatte. Mächtige Reiche wurden in Stücke gerissen, Landkarten neu gezeichnet. Neue Nationen entstanden, während alte untergingen.

Im Zentrum der Auseinandersetzung standen Millionen ganz normaler Menschen. Nicht nur Soldaten, Matrosen, Jagdflieger und U-Boot-Kapitäne, sondern auch Krankenschwestern, Lehrer, Verkäufer und Fabrikarbeiter. Von ihnen handelt dieses Buch.

Die Leute fragten sich, wie es nur hatte passieren können, dass sich so viele reiche und mächtige Staaten in einen Strudel aus Tod und Verderben reißen ließen.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch weiter in der Zeit zurückgehen – über hundert Jahre. Verlassen wir also fürs Erste die Schützengräben und wenden uns stattdessen einem vergessenen Fleckchen Erde im Südosten Europas zu.

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, und alles scheint in Ordnung zu sein.

Unbemerkt von Herrschern und Königen befinden sich zwei Gestalten auf ihrem Weg durch die Berge. Schon bald wird die Welt von ihnen erfahren …

TEIL 1 – DER ALBTRAUM BEGINNT

1

Die Schwarze Hand

An einem strahlenden Sommermorgen zu Beginn des letzten Jahrhunderts machten sich ein Junge und sein Vater auf die Reise.

Sie verließen ihren heruntergekommenen Bauernhof, luden ihr Gepäck auf den Rücken eines Pferdes, schlossen das Tor hinter sich und begaben sich auf die lange Wanderung quer durch das Gebirge.

Eine Zeit lang folgten sie dem Weg durch das Tal. Es war ein sanfter und friedlicher Tag, nur das regelmäßige Stampfen der Hufe war zu hören.

Als die Dämmerung einsetzte, machten sie eine Pause. Aus den Wäldern drang das Heulen der Wölfe.

Nachdem die Sonne über den östlichen Berggipfeln aufgegangen war, setzten Vater und Sohn ihren Weg fort.

Tag für Tag wanderten sie und legten dabei einhundertzwanzig Kilometer zurück, bis sie eine Stadt erreichten. Von dort aus, sagte der Vater, würden sie den Zug in die Hauptstadt nehmen.

Am Bahnhof hielt der Vater das abgezählte Geld bereit und kaufte zwei Fahrkarten. Sie betraten den Bahnsteig und warteten.

Minuten verstrichen. Dann hörte der Junge in der Ferne einen schrillen Pfiff, das Rattern von Rädern, das Zischen von Dampf und wusste, dass sich das Ungetüm aus Eisen näherte.

Der Junge hieß Gavrilo. Er stammte vom Land, war blass und dünn und der Sohn eines Bauern aus dem Westen Bosnien-Herzegowinas.

Mit seinen dreizehn Jahren hatte der Junge nie etwas anderes als seinen Heimatort Obljaj kennengelernt, der so klein ist, dass er auf den meisten Landkarten nicht verzeichnet war. Dort hatte er gelernt, Hühner und Schafe zu hüten, zu lesen und zu schreiben.

Gavrilo war ein aufgeweckter und lesefreudiger Junge, in den seine Mutter große Hoffnungen setzte. Sie fand, dass Obljaj zu klein und zu rückständig war für ihren begabten Jungen. Jetzt befand er sich auf dem Weg nach Sarajewo, der Hauptstadt des Landes, wo er die Schule besuchen sollte.

Dort würde er eines Tages etwas tun, wovon die meisten Kinder nur träumen können: In einem einzigen Moment veränderte er die Welt.

Die Familie Princip hatte von jeher im bosnischen Hochland gelebt, in einer Gegend, die vom Lauf der Zeit gänzlich unberührt schien.

Doch jenseits der bewaldeten Hügel veränderte sich die Welt in rasendem Tempo.

Wenige Wochen vor Gavrilos Geburt, im Sommer 1894, wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika die ersten Flaschen Coca-Cola verkauft.

Und Hunderte Kilometer von Obljaj entfernt waren die ersten motorbetriebenen Fahrzeuge, das Telefon, die Glühbirne und die Filmkamera erfunden worden. Als Gavrilo neun Jahre alt war, konstruierten die Brüder Wright das erste funktionstüchtige Flugzeug.

Selbst für das arme und ländliche Bosnien auf der Balkanhalbinsel im Südosten Europas änderten sich die Zeiten. Seit Jahrhunderten hatte diese Provinz zum Osmanischen Reich gehört, das vom türkischen Sultan in Konstantinopel (dem heutigen Istanbul) regiert wurde.

Doch das Osmanische Reich war im Niedergang begriffen. Als Gavrilo auf die Welt kam, war Bosnien bereits von Österreich-Ungarn besetzt worden und wurde von den Habsburgern in Wien regiert.

Kaiser Franz Joseph, der betagte Habsburger Monarch, herrschte über einen der ältesten Staaten Europas. In vielerlei Hinsicht handelte es sich um einen liebenswert altmodischen Staat, in dem höfische Zeremonien, aufwendige Bälle und prächtige Uniformen nach wie vor eine große Rolle spielten.

Dennoch gärte es in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, die ein Vielvölkerstaat war. Zu ihren fünfzig Millionen Einwohnern gehörten Österreicher, Ungarn, Tschechen, Kroaten, Polen, Ukrainer, Rumänen, Slowaken, Slowenen, Bosnier und Italiener, unter ihnen waren Christen, Juden und Muslime – und viele von ihnen misstrauten einander.

Seit Jahren warteten viele Menschen auf den Zusammenbruch dieses fragilen Imperiums, doch irgendwie hielt es sich aufrecht. Aber wie lange konnte dieser Zustand noch anhalten?

Mit Wien besaßen die Österreicher eine prachtvolle Hauptstadt, die von einer einzigartigen Kunst- und Musiktradition geprägt wurde. Und in Bosnien waren neue Eisenbahnlinien, Fabriken und Schulen entstanden.

Die meisten Bosnier waren jedoch bettelarm, und selbst nach Jahrzehnten österreichischer Herrschaft konnten neun von zehn Einwohnern weder lesen noch schreiben – Gavrilo war in dieser Hinsicht eine seltene Ausnahme.

Für einige junge Bosnier war der Fall klar: Sie wollten sich von der österreichischen Fremdherrschaft befreien und ihr Land selbst regieren.

Als Vorbild diente den jungen Hitzköpfen das Nachbarland Serbien, das ebenfalls ländlich geprägt war und dessen Bevölkerung dieselbe südslawische Sprache sprach.

Wie Bosnien hatte auch Serbien zum Osmanischen Reich gehört, sich nach zwei Aufständen jedoch von der türkischen Herrschaft befreien können und war seit 1882 ein eigenes kleines Königreich. Die Österreicher waren den stolzen und kriegerischen Serben verhasst. Diese sahen sich als Anführer der südslawischen Völker, die einen heroischen Kampf gegen jede Unterdrückung führten.

Die Österreicher in den großen Kaffeehäusern betrachteten die Serben als Barbaren und Banditen, konnten sie aber nicht ignorieren. Denn sie wussten, dass die Serben längst ein Auge auf Bosnien geworfen hatten und nicht ruhen würden, bis sie es sich einverleibt hatten.

Von allen serbischen Gruppen und Vereinigungen gab es keine, die so mysteriös war wie der Geheimbund Die Schwarze Hand. Sein Anführer war ein serbischer Nachrichtenoffizier, der sich – nach dem heiligen Stier der alten Ägypter – Apis nannte.

Apis war es auch, der die Insignien des Geheimbunds schuf: ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen, daneben Handgranate, Dolch und Giftflasche. An den Absichten der Gruppe konnte also kein Zweifel bestehen.

Wer der Schwarzen Hand beitreten wollte, musste sich in einem verdunkelten Raum vor einer Gestalt mit Kapuze verbeugen und »beim Blut der Väter« einen feierlichen Schwur ablegen, sein Leben für die gemeinsame Sache einzusetzen.

Die meisten Menschen hätten nicht einmal im Traum daran gedacht, sich solch einer Gruppierung anzuschließen – Gavrilo Princip schon.

Sein Zug rollte im August 1907 in den Bahnhof von Sarajewo ein, damals eine Stadt mit nicht einmal fünfzigtausend Einwohnern – kein Vergleich zu großen europäischen Metropolen wie Wien, Berlin, London oder Paris.

Einem Jungen vom Land muss sie dennoch überwältigend vorgekommen sein. Auf den Straßen herrschte ein buntes Leben, auf dem alten Basar reihten sich Schmieden und Teppichläden aneinander, in den Moscheen drängten sich die Gläubigen zusammen.

Gavrilo stellte sich der Herausforderung. In der Schule war er sehr fleißig und verpasste keine einzige Stunde. Abends las er die Geschichten von »Sherlock Holmes« und die Abenteuer der »Drei Musketiere«.

In seinem zweiten Schuljahr ließen seine schulischen Leistungen allmählich nach. Ihm ging das Geld aus, und er hatte Mühe, sich zu konzentrieren. In seinem dritten Jahr war er bereits so abgelenkt, dass er Stunde um Stunde verpasste.

Mit seiner Schulkarriere ging es weiter bergab. Er flog von der Schule und wurde wieder aufgenommen. Im Alter von siebzehn Jahren erschien er nicht zu einer wichtigen Prüfung und verspielte damit alle Möglichkeiten.

Dies alles geschah, weil Gavrilo eine neue Leidenschaft entdeckt hatte. Allerdings handelte es sich dabei weder um Bücher noch um Fußball oder um eine Romanze, sondern um Politik.

Wann immer er an die Österreicher dachte, empfand er einen glühenden Hass. Unter ihrer Herrschaft, so dachte er, wurde die normale bosnische Bevölkerung »wie Vieh« behandelt. Er wollte die Österreicher für sein persönliches Unglück bestrafen und träumte davon, sich für die vielen Jahre der Fremdherrschaft zu rächen.

So redeten viele junge Männer, besonders spätabends, nach einigen Bieren. Doch Gavrilo war anders – er meinte es ernst.

Im Frühjahr 1912 hatte er Sarajewo verlassen und war per Anhalter über die Grenze nach Serbien getrampt. Sein Ziel war die Hauptstadt Belgrad, wo sich die Zentrale der Schwarzen Hand befand.

Zwei Jahre lang trieb sich Gavrilo auf Belgrads Straßen herum. Das Paradies, das er sich vorgestellt hatte, fand er jedoch nicht vor.

Er hatte kein Geld, kein Zuhause und keine Arbeit. Gelegentlich besuchte er die Universität. Er wollte in die serbische Armee eintreten, wurde jedoch zurückgewiesen, weil er so schwächlich wirkte.

»Überall hielten mich die Leute für einen Schwächling«, berichtete er später, »und das zu Recht, weil ich vom ständigen Lesen vollkommen ruiniert war.«

In den Kaffeehäusern von Belgrad schmiedete er mit seinen Freunden Pläne für eine bosnische Unabhängigkeit. Doch Monate vergingen, ohne dass etwas geschah. Ein Jahr verstrich, dann ein weiteres, und Gavrilo Princip blieb ein Niemand.

Schließlich, im Frühjahr 1914, zeigte ihm einer seiner Freunde einen Zeitungsausartikel. Darin stand, dass der österreichisch-ungarische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, Sarajewo einen offiziellen Besuch abstatten wolle.

Gavrilo machte große Augen.

Hätte irgendjemand Franz Ferdinand erzählt, dass sein Name einmal unauflöslich mit dem von Gavrilo Princip verbunden sein würde, hätte er verwundert den Kopf geschüttelt.

In seinem fünfzigsten Lebensjahr schien der Erzherzog das Abbild österreichischer Selbstzufriedenheit zu sein. Er war ein großer, massiger Mann mit Bürstenschnitt und einem mächtigen gezwirbelten Schnurrbart.

Seine große Leidenschaft war die Jagd. Er hat sage und schreibe über zweihundertsiebzigtausend Tiere erschossen, darunter Tiger, Elefanten und Kängurus, was ihn aus heutiger Sicht wenig sympathisch erscheinen lässt. Auch seinen Zeitgenossen galt er als mürrisch und unnahbar.

Doch damals war die Jagd ein sehr beliebter Zeitvertreib in der Oberschicht. Und unter Franz Ferdinands steifer Uniform verbarg sich auch eine empfindsame Seite.

Als junger Mann hatte er sich in die Hofdame Sophie Chotek verliebt. Doch dem strengen Habsburger Hausgesetz zufolge war dies keine standesgemäße Verbindung. Für den Thronerben kam nur eine Frau von gleichem Rang infrage.

Franz Ferdinand ließ sich jedoch nicht beirren, und schließlich gab sein Onkel, Kaiser Franz Joseph, die Erlaubnis – unter einer Bedingung: Franz Ferdinand musste eine Erklärung unterzeichnen, der zufolge weder Sophie noch eines der ihrer Ehe entspringenden Kinder die Herrschaft übernehmen durften.

Am Hof wurde Sophie ihr niederer Rang stets vor Augen geführt. Sie durfte nicht im selben Wagen wie ihr Mann fahren und bei Galadiners nicht neben ihm sitzen.

Widerwillig schwor Franz Ferdinand den verlangten Eid. Wollte er die Liebe seines Lebens heiraten, blieb ihm keine andere Wahl.

Doch er hat seine Entscheidung nie bereut. Sophie zu heiraten, sagte er einmal, sei die beste Entscheidung seines Lebens gewesen. Sie sei sein »ganzes Glück«, ihre drei gemeinsamen Kinder sein »ganzer Stolz«.

»Ich verbringe den ganzen Tag mit ihnen und bewundere sie«, sagte der Erzherzog, »weil ich sie so liebe.«

Franz Ferdinand beschäftigte sich viel mit der Zukunft des Kaiserreichs. Er wollte ein moderner Monarch sein und hatte Pläne für die »Vereinigten Staaten von Großösterreich«, deren fünfzehn Mitgliedsstaaten eine weitgehende Autonomie besitzen und ihre eigenen Sprachen sprechen sollten.

Doch die Jahre vergingen und sein alter Onkel wollte einfach nicht sterben. Franz Ferdinand musste weiterhin warten und wurde immer ungeduldiger.

Auch der soziale Status seiner Frau Sophie belastete ihn zunehmend. Die vornehme Wiener Gesellschaft sah in ihr einen Bauerntrampel und ließ Sophie bei offiziellen Anlässen ihre Geringschätzung spüren.

Als der Erzherzog eingeladen wurde, die österreichischen Truppen in Bosnien zu inspizieren, wollte er sich diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen. Endlich würden er und seine Frau wie ein ganz normales Ehepaar reisen können, weit entfernt von den kritischen Blicken der Wiener Gesellschaft.

Und wie der Zufall es wollte, würden sie am 28. Juni in Sarajewo eintreffen, dem Jahrestag seines Eids.

In Belgrad beugte sich Gavrilo Princip über den Zeitungsartikel.

Der Erzherzog würde nach Bosnien kommen? Der österreichische Thronfolger, der alles symbolisierte, was Gavrilo hasste, sollte Sarajewo einen Besuch abstatten?

Das war fast zu schön, um wahr zu sein.

In den nächsten Wochen schmiedeten Gavrilo und seine Freunde ihre Pläne. Das war ihre Chance, sich in die Geschichtsbücher einzutragen.

Doch sie brauchten Waffen, Bomben und Unterstützung, um nach Sarajewo zurückkehren zu können. Und an dieser Stelle kam die Schwarze Hand mit ihren Verbindungen zum serbischen Heeresnachrichtendienst ins Spiel.

Am 27. Mai händigte ihnen ein Mittelsmann des Geheimbunds vier Pistolen, sechs Granaten und ein paar kleine Giftflaschen aus, damit sie sich unmittelbar nach dem Attentat das Leben nehmen konnten. So würden die Österreicher keine Chance haben, sie zu verhören, und sie würden als Märtyrer ewigen Ruhm erlangen.

Am nächsten Tag verließ Gavrilo Belgrad mit dem Schiff. Vier Tage später überquerte er mit der Unterstützung eines Kontaktmanns bei der serbischen Polizei die bosnische Grenze.

Am 4. Juni erreichte er Sarajewo. Dann wartete er leise und geduldig wie ein Raubtier auf seine Beute.

Sonntag, 28. Juni 1914. Nach mehreren Regentagen war es ein herrlicher sonniger Morgen.

Franz Ferdinand war glänzender Laune. Die ersten drei Tage ihrer gemeinsamen Reise waren bestens verlaufen.

Es war ein Genuss, mit Sophie auf Reisen zu sein, und die Einheimischen waren ihnen überaus freundlich begegnet.

Sie wohnten in einem neuen luxuriösen Hotel vor den Toren der Stadt. Am Samstagnachmittag hatte Sophie vorgeschlagen, nach Sarajewo zu fahren, um auf Einkaufstour zu gehen.

Den von Menschen wimmelnden Basar zu besuchen, hatte ihnen großes Vergnügen bereitet, und die Händler waren äußerst zuvorkommend gewesen. Nachdem sie ins Hotel zurückgekehrt waren, musste Sophie erst einmal den Lokalpolitiker Dr. SumariĆ beruhigen, der sich um ihre Sicherheit sorgte.

»Aber mein lieber Dr. SumariĆ«, sagte sie lachend, »hier in Serbien bringen uns alle Menschen so viel Freundlichkeit, Höflichkeit und Wärme entgegen, dass wir mit unserem Aufenthalt bisher mehr als zufrieden sind.«

Dr. SumariĆ lächelte verhalten, wusste er doch, dass der nächste Tag nicht nur für den Erzherzog und seine Frau, sondern für das gesamte serbische Volk einen besonderen Stellenwert hatte: Am morgigen Sonntag jährte sich »Die Schlacht auf dem Amselfeld«, bei der die Serben im Jahr 1389 eine vernichtende Niederlage gegen die Osmanen erlitten hatten. Konnte nicht irgendein Wahnsinniger diesen Tag zum Anlass für eine schreckliche Tat nehmen?

Doch als das Paar an diesem herrlichen Sonntagmorgen von seinem Hotel aufbrach, schienen die Sorgen von Dr. SumariĆ in der strahlenden Sonne zu schmelzen.

Die Besucher hatten sich in Schale geworfen. Der Erzherzog trug eine himmelblaue Generalsuniform, sein prächtiger Helm wurde von grünen Pfauenfedern geschmückt. Das weiße Seidenkleid seiner Frau wurde von einem ausladenden Hut mit Schleier komplettiert.

Eine aus sechs Fahrzeugen bestehende Wagenkolonne sollte sie durch die Straßen von Sarajewo bringen. In fünf Autos befanden sich Lokalpolitiker, Polizisten und die persönlichen Begleiter des Paares.

Beim sechsten Fahrzeug, das für den Erzherzog und seine Frau vorgesehen war, handelte es sich um ein elegantes Automobil österreichischen Fabrikats. Das Dach aus Segeltuch war zurückgeschlagen worden, damit die Menge einen Blick auf das Paar werfen konnte.

Sie nahmen ihre Plätze ein. Die Fahrer ließen die Motoren an und die Kolonne mit dem Fahrzeug des Erzherzogs an zweiter Stelle setzte sich in Bewegung.

Bis zum Rathaus war es nur eine kurze, aber sehr schöne Strecke. Die Stadt Sarajewo liegt in einem weitläufigen Tal am kleinen Fluss Miljacka. Zu beiden Seiten des Flusses erhoben sich die Minarette der einheimischen Muslime.

Die Wagenkolonne schob sich am Appel-Kai an der Westseite des Flusses voran. Am Straßenrand jubelten die Leute. Die Gebäude waren mit den schwarz-gelben Fahnen der Habsburger geschmückt. Dies war in doppelter Hinsicht ein bedeutender Tag, denn es geschah nicht oft, dass Sarajewo so hohen Besuch bekam.

Um 10.10 Uhr erreichte die Wagenkolonne die Ćurumija-Brücke. Alles lief perfekt.

Plötzlich, scheinbar wie aus dem Nichts, flog eine Bombe durch die Luft.

Die Bombe hatte nicht Gavrilo Princip, sondern ein anderes Mitglied der Gruppe geworfen. Sechs von ihnen hatten sich morgens am Fluss postiert, um sicherzustellen, dass ihnen der Erzherzog nicht entgehen konnte.

Der Erste von ihnen war so nervös, dass er es nicht schaffte, seine Granate zu werfen – im Gegensatz zum Zweiten …

Die Bombe verfehlte ihr Ziel nur um wenige Zentimeter. Sie prallte am Wagen des Erzherzogs ab und explodierte unter dem nächsten Fahrzeug der Kolonne. Glas splitterte, es gab eine große Rauchwolke.

Erstaunlicherweise wurde keiner der Passagiere getötet, obwohl ein österreichischer Offizier eine klaffende Kopfwunde davontrug.

Die Autos machten eine Vollbremsung. Starr vor Schreck rief der bleiche Franz Ferdinand, man solle sich um die Verletzten kümmern. Dann schaute er zu seiner Frau hinüber.

»Lasst uns weiterfahren«, sagte er. »Von so einem Irren lassen wir uns nicht aufhalten.«

Seine Begleiter trauten ihren Ohren nicht, doch wenn der Erzherzog von Österreich so unerschrocken war, dann sollte es so sein.

Am Rathaus warteten die lokalen Würdenträger und wurden zunehmend nervös. Die ersten Gerüchte vom Anschlag machten die Runde, doch als der Erzherzog erschien, begann der Bürgermeister sofort mit seiner vorbereiteten Begrüßungsrede, als sei nichts geschehen.

Franz Ferdinand fiel ihm sogleich ins Wort: »Herr Bürgermeister, da kommt man nach Sarajewo, um einen Besuch zu machen, und wird mit Bomben beworfen! Das ist empörend!«

Es wurde totenstill. Dann trat Sophie an die Seite ihres Mannes und flüsterte ihm etwas ins Ohr. »Also gut«, sagte Franz Ferdinand ein wenig besänftigt zum Bürgermeister: »Fahren Sie fort.«

Der Bürgermeister brachte seine Rede mit zitternder Stimme zu Ende. Dann war der Erzherzog an der Reihe.

Man reichte ihm einen Zettel mit Notizen, worauf Franz Ferdinand die Stirn runzelte. Der Zettel war mit dem Blut des verletzten Offiziers besprenkelt, doch der Erzherzog ließ sich nichts anmerken.

Danach trennte er sich für einen Moment von seiner Frau, um dem Kaiser ein Telegramm zu schicken und ihm zu versichern, dass er und Sophie unversehrt seien.

Sophie stieg die Stufen hinauf, um sich mit einer Gruppe ausgewählter Frauen aus Sarajewo zu unterhalten. Es war wenig überraschend, dass sie dabei ruhig, fast traurig wirkte.

Da erblickte sie plötzlich ein junges Mädchen, das mit ihrer Mutter gekommen war. »Dieses Mädchen ist genauso groß wie meine eigene Tochter«, sagte sie sehnsüchtig. »Ich kann es nicht erwarten, sie wiederzusehen. So lange wie jetzt haben wir unsere Kinder noch nie allein gelassen.«

Die Uhr tickte. 10.30 … 10.35 …

Um 10.40 Uhr verließen der Erzherzog und seine Frau das Rathaus und stiegen die Stufen zu ihrem Wagen hinunter. Eigentlich hatten sie durch die Altstadt fahren wollen, doch zunächst wollte Franz Ferdinand den Verletzten des Anschlags einen Besuch im Krankenhaus abstatten.

»Ich begleite dich«, sagte Sophie.

Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Um eine größere Sicherheit zu gewährleisten, stellte sich ihr Freund, Graf Franz von Harrach, der Adjutant des Kronprinzen, während der Fahrt auf das linke Trittbrett des Wagens.

Erneut fuhren sie am Appel-Kai entlang und immer noch standen die Schaulustigen am Straßenrand und jubelten ihnen zu.

Am Delikatessengeschäft Moritz Schiller, das an der Lateinerbrücke lag, bog der erste Fahrer nach rechts ab. Niemand hatte ihm Bescheid gesagt, dass Franz Ferdinand seine Pläne geändert hatte und zunächst das Krankenhaus ansteuern wollte.

Der zweite Wagen, in dem Franz Ferdinand saß, bog ebenfalls ab und folgte dem ersten. »Nein!«, rief jemand von hinten. »Das ist der falsche Weg!«

Der Fahrer trat auf die Bremse. Der Motor erstarb. Für einen Moment stand der Wagen des Paares an Ort und Stelle, wie festgefroren in der Zeit.

Vor dem Delikatessengeschäft jubelten immer noch die Menschen. Es war 10.45 Uhr und das Schicksal von Millionen hing am seidenen Faden.

Plötzlich löste sich ein junger Mann aus der Menge. Er war schmächtig, ärmlich gekleidet und hatte einen starren Blick.

Gavrilo Prinzip hob seine Pistole, zielte auf das Auto und schoss.

Der Motor des Fahrzeugs sprang brüllend an, der Fahrer gab Gas und setzte zurück. Graf von Harrach, der immer noch auf dem Trittbrett stand, überprüfte, ob es dem Paar gut ging. Entsetzt registrierte er, dass dem Erzherzog Blut aus dem Mund lief.

Sophie an seiner Seite war schneeweiß im Gesicht. Mein Gott!«, rief sie mit schlingender Stimme. »Was ist mit dir?«

Im nächsten Moment fiel sie vornüber, ihr Kopf landete auf dem Schoß des Erzherzogs. Ihr Kleid war von Blut durchtränkt.

Von Harrach glaubte zunächst, sie sei in Ohnmacht gefallen. Dann hörte er die leise Stimme Franz Ferdinands, die beinahe zärtlich klang: »Sophie, Sophie, stirb nicht! Bleib am Leben für unsere Kinder!«

Der Helm rutschte dem Erzherzog vom Kopf. Sein Körper sank zur Seite. Von Harrach packte ihn am Kragen, um ihn aufrecht zu halten.

»Es ist nichts«, flüsterte Franz Ferdinand. »Es ist nichts … es ist nichts … es ist nichts …«

Dann schloss er die Augen. Es war vorbei.

2

Dem Schicksalstag entgegen

In Wien, Hunderte Kilometer weiter nördlich, herrschte Ferienstimmung.

Es war ein perfekter Sonntagnachmittag. Die Einwohner vergnügten sich in den Parks, Pärchen gingen Arm in Arm, Kinder spielten und lachten. Es herrschte eine heitere und ausgelassene Stimmung.

Die Männer trugen Schnurrbart und Strohhüte, die Frauen elegante Kleider, die Mädchen schwingende Röcke, die Jungen Matrosenanzüge. Wien im Sommer 1914 war eine Stadt voller Traditionen, die sich kopfüber ins zwanzigste Jahrhundert stürzte.

Die Menschen erlebten schwindelerregende Veränderungen. Die meisten von ihnen hatten ein längeres und angenehmeres Leben, als es jemals zuvor Menschen gehabt hatten. Dank Eisenbahn, Dampfschiffen und Telegrafie schien die Welt mehr und mehr zusammenzurücken.

In ganz Europa forderten die Arbeiter eine bessere Bezahlung und Millionen Frauen ihr Wahlrecht.

Hätte man am 28. Juni 1914, an diesem schönen Sonntagnachmittag, die Zeit angehalten und die Wiener nach ihren Zukunftsaussichten befragt, wären die Antworten sicher sehr positiv ausgefallen.

Es war ein Zeitalter des Friedens. Seit langer Zeit hatte es keinen großen europäischen Krieg mehr gegeben. Und das würde auch so bleiben – oder?

In Wien läuteten die Glocken halb drei.

Unmittelbar vor den Toren der Stadt genoss der junge Schriftsteller Stefan Zweig die Sonne. Er hatte sich einen ruhigen Ort in einem Park gesucht und war in ein Buch vertieft.

Während seine Augen über die Seiten wanderten, nahm er vage den »Wind zwischen den Bäumen, das Gezwitscher der Vögel und die vom Kurpark herschwebende Musik« wahr. Die Luft war warm, der Himmel strahlend blau. »Es war ein rechter Tag des Glücklichseins.«

Doch plötzlich hielt die Musik inne. Stefan Zweig schaute von seinem Buch auf. »Die Menge«, erinnerte er sich, »schien sich zu verändern. Auch sie stockte plötzlich in ihrem Auf und Ab. Es musste sich etwas ereignet haben.«

Am Musikpavillon drängten sich die Menschen um eine Mitteilung zusammen, die dort soeben angeschlagen worden war. Alle machten große ungläubige Augen.

Die Nachricht vom Attentat in Sarajewo war bis nach Wien gedrungen.

Am nächsten Tag, Montag, den 29. Juli, wurde auch offiziell getrauert. Die Fahnen hingen auf halbmast und die Titelseiten der Zeitungen waren schwarz umrandet.

Franz Ferdinand, der Thronfolger der Donaumonarchie, war tot – und mit ihm seine Frau Sophie. Ihre drei Kinder waren zu Waisen geworden.

»Die Ungeheuerlichkeit ist schier unbegreiflich«, konstatierte eine Zeitung. »Unser Thronerbe, der Mann, auf dem sämtliche Hoffnungen der Habsburger Monarchie ruhten, ist nicht mehr unter uns.«

Für den dreiundachtzigjährigen Kaiser Franz Joseph war dies eine weitere Katastrophe in einer Reihe von Schicksalsschlägen. Vor Jahren hatte sich sein einziger Sohn Rudolf erschossen. Franz Josephs Frau Elisabeth war von einem Terroristen erstochen worden.

Und nun hatte ein fanatischer Bosnier, angestachelt und bewaffnet von einer serbischen Untergrundbewegung, seinen Neffen und dessen Frau ermordet. Wann würden diese Bluttaten jemals enden?

Der Mörder und seine Komplizen waren sofort festgenommen und von der örtlichen Polizei verhört worden.

Im kaiserlichen Palast wurde Franz Joseph von seinen Generälen zum Handeln gedrängt. Dies war ein abscheuliches Verbrechen und die Serben sollten dafür bezahlen!

Der Chef des Generalstabs, Franz Conrad von Hötzendorf, hatte sich schon lange für einen Präventivkrieg gegen Serbien eingesetzt, ehe es zu spät sei. Doch der Kaiser hatte sich stets dagegen ausgesprochen – unter anderem deshalb, weil auch Franz Ferdinand dagegen war.

Doch der Erzherzog war nicht mehr am Leben. Sarajewo hatte alles verändert.

In den nächsten Tagen diskutierte man über die Optionen. Nichts zu tun, da war man sich einig, wäre ein fatales Signal der Schwäche und würde die Serben zu weiteren Aktionen verleiten.

Die Zeit der Geduld war also vorbei. Dennoch gab es ein schwerwiegendes Problem. Wenn Österreich Serbien den Krieg erklärte, würden die Serben zweifellos ihren mächtigen Beschützer im Osten um Beistand bitten – Russland.

Und falls die Russen in den Krieg eintraten, würden die Österreicher an zwei Fronten kämpfen müssen.

Doch auch darauf hatten Conrad von Hötzendorf und die übrigen Generäle eine eindeutige Antwort. Sollten die Russen intervenieren, würden die Österreicher ihren engsten Verbündeten, Deutschland, um Unterstützung bitten. Die Deutschen würden sich um die Russen kümmern, sodass den Österreichern der Sieg gewiss wäre. Was den Russen im Übrigen vollkommen klar sei, wie Conrad von Hötzendorf ergänzte. Also würden sie niemals so ein großes Risiko eingehen, nur um dem kleinen Serbien beizustehen.

Am Sonntag, dem 5. Juli, eine Woche nach der Ermordung des Erzherzogs, trafen sich zwei Männer zum Mittagessen in Berlin.

Der eine von ihnen war der österreichisch-ungarische Botschafter, der eine Nachricht aus Wien überbrachte. Beim anderen handelte es sich um den wohl mächtigsten Mann Europas, den deutschen Kaiser1 Wilhelm II.

Jahre später, nachdem der Krieg ganz Europa in den Abgrund gerissen hatte, sahen die Leute in Wilhelm ein blutrünstiges Monster. Doch im Grunde war er nur ein eingebildeter kleiner Junge, der nie erwachsen geworden war.

Als er vor fast sechzig Jahren auf die Welt gekommen war, hatte ein Arzt während der Geburt versehentlich einen Nerv in seinem Nacken verletzt, woraufhin der linke Arm Wilhelms nahezu gelähmt wurde und sich nicht richtig entwickelte.

Zudem litt Wilhelm in seiner Kindheit unter schrecklichen Ohrenschmerzen.

Seine Mutter behandelte ihn wie einen Behinderten, worüber er nie hinwegkam. Selbst nachdem er 1888 zum Kaiser gekrönt worden war, blieb er unsicher, arrogant, jähzornig und süchtig nach Aufmerksamkeit.

Zuweilen fielen auch seine rüden Umgangsformen auf. Beim Handschlag mit anderen Monarchen pflegte er so fest zuzudrücken, dass diesen die Tränen kamen. Und der Herrscher von Bulgarien war außer sich vor Zorn, nachdem ihm Wilhelm bei einem Besuch in Berlin in aller Öffentlichkeit auf den Hintern gehauen hatte.

Wilhelm war einer von Franz Ferdinands wenigen Vertrauten gewesen. Die beiden Männer gingen oft zusammen auf die Jagd und freuten sich auf die Zeit ihrer gemeinsamen Regentschaft – beide fielen zudem durch ihre riesigen Schnurrbärte und extravaganten Kopfbedeckungen auf.

Wilhelm war entsetzt vom Tod seines Freundes und betrachtete es als legitimes Recht Österreichs, Rache zu nehmen. Doch wollte er selbst den Krieg, wie seine Kritiker ihm unterstellten?

Nicht wirklich. Obwohl er Uniformen und alles Militaristische liebte, hatte er doch keinem Land den Krieg erklärt.

Deutschland war eine junger Staat, 1871 gegründet von seinem Großvater Wilhelm I., der eine Reihe kleinerer Staaten zusammengeführt hatte. Dennoch war Deutschland das mächtigste Land Europas mit seiner Vielzahl von Fabriken, seinen angesehenen Universitäten und großartigen Theatern.

Dennoch waren viele ältere Deutsche höchst unzufrieden mit der politischen Lage. Sie beneideten ihre europäischen Rivalen England und Frankreich um deren Kolonien in Afrika und Asien. Doch die Deutschen waren zu spät auf der Bildfläche erschienen, und so fühlen sich viele um ihren »Platz an der Sonne« betrogen.

Hinzu kam, dass sich die Generäle des Kaisers von ihren Nachbarn – Frankreich im Westen und Russland im Osten – permanent bedroht sahen. Sie waren davon überzeugt, dass das mächtige Russland mit seiner Industrie und seinen Eisenbahnlinien nur auf einen günstigen Moment wartete, um Deutschland herauszufordern.

Einige Generäle waren dafür, es lieber sofort mit Russland aufzunehmen, ehe dieses Reich eines Tages zu stark werden würde. »Je eher, desto besser«, riet Generaloberst Helmuth von Moltke seinem Kaiser im Jahr 1912.

Als der österreichische Botschafter dem deutschen Kaiser am 5. Juli von den Angriffsplänen seines Landes gegen Serbien berichtete, erntete er daher keinen Widerspruch. Wilhelm II. sicherte seinem Gegenüber vielmehr seine »volle Unterstützung« zu.

Das war der berühmte Blankoscheck, auf dem der Empfänger eine beliebige Summe eintragen konnte. Deutschland versprach Österreich also Rückendeckung – komme, was da wolle.

Doch hielt Wilhelm einen großen Krieg für möglich? Wohl kaum.

Seine Generäle waren bereit, es mit Russland und Frankreich aufzunehmen – doch nur dann, wenn es unbedingt sein musste. Nur wenige glaubten daran, dass es wirklich so weit kommen würde.

Tief in seinem Innern zweifelte der Kaiser daran, dass seine österreichischen Freunde einen Angriff auf Serbien riskieren würden. Und er glaubte auch nicht, dass die Serben sich entschieden zur Wehr setzen würden.

Noch dazu konnte er sich nicht vorstellen, dass sich Russland von Serbien in eine kriegerische Auseinandersetzung hineinziehen ließ.

Nachdem sich Wilhelm vom österreichischen Botschafter verabschiedet hatte, kehrte er also in seinen Sommerurlaub zurück.

Am nächsten Tag brach er in Richtung Küste auf. Er hatte einen dreiwöchigen Segeltörn auf der Ostsee geplant, auf den er sich schon sehr freute.

Zunächst einmal geschah nichts.

Der Kaiser war stets davon ausgegangen, dass die Österreicher – falls es ihnen denn ernst war – schnell angreifen würden. Schließlich war der Schock, den das Attentat ausgelöst hatte, noch frisch, und das Verständnis der Welt wäre ihnen gewiss.

Doch die österreichisch-ungarische Donaumonarchie war es nicht gewohnt, schnell zu entscheiden, sondern vielmehr, ausschweifende Diskussionen zu führen, die oftmals im Sand verliefen.

Hinzu kam, dass die meisten Soldaten auf Heimaturlaub waren, um bei der Ernte zu helfen, und nicht vor Mitte Juli zurück sein würden.

Die Österreicher planten und diskutierten weiter, als hätten sie alle Zeit der Welt. Aus Tagen wurden Wochen und der Schock des Attentats verblasste allmählich.

Auf der Ostsee durchschnitt die Segeljacht des Kaisers das schäumende Wasser. In Wien genossen die Einwohner wieder den Sommer. Vielleicht würde es doch keinen Krieg geben.

In der russischen Hauptstadt St. Petersburg machten sich die Berater des Zaren2 Nikolaus II. ihre eigenen Gedanken.

Russland war ein riesiges Reich verschiedener Menschen und Nationen, in dem Finnen, Polen und Ukrainer neben Kasachen, Usbeken und Tartaren lebten. Jahrzehntelang war man hinter seinen Nachbarn zurückgeblieben, doch nun entwickelte sich Russland in außerordentlichem Tempo.

Dennoch blieb Russland ein zutiefst gespaltenes Land. Der Zar war zwar ein ernster und wohlmeinender Mann, von seinem Vater jedoch dazu erzogen worden, autoritär und diktatorisch zu herrschen. Nikolaus weigerte sich, die Macht mit anderen Menschen zu teilen – wodurch er auch stets mit einer Revolution rechnen musste.

Nikolaus’ Berater kannten nur einen Weg, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Je mehr Respekt sich Russland in Europa verschaffte, so dachten sie, desto williger würden sich die Russen ihrem Zaren fügen.

Die Russen selbst sahen sich als Beschützer ihrer »slawischen Brüder« auf dem Balkan, deren Sprachen dem Russischen verwandt sind und die – wie die Russen – orthodoxe Christen waren.3 Sie wollten den Österreichern keineswegs gestatten, Serbien zu zerstören.

Und wenn das hieß, dass sie Krieg mit Deutschland führen mussten, dann war es eben so.

Frankreich war eines der reichsten Länder Europas, besaß eine Reihe von Kolonien in Afrika und mit Paris eine schillernde Hauptstadt. Doch den von 1870 bis 1871 dauernden Deutsch-Französischen Krieg hatte Frankreich verloren. Noch immer sann man auf Rache. Zudem fürchteten Frankreichs Politiker, immer weiter hinter den Rivalen Deutschland zurückzufallen, falls nicht etwas Dramatisches geschah.

Als der französische Staatspräsident Raymond Poincaré am 20. Juli zu einem Staatsbesuch in Sankt Petersburg eintraf, war seine Botschaft eindeutig: Franzosen und Russen mussten unbeugsam bleiben – komme, was da wolle. Er gab seinen russischen Gastgebern eine »feierliche Bestätigung der Verpflichtungen, die aus dem Bündnis für beide Länder hervorgingen«.

Wie Deutschland und Österreich waren auch Frankreich und Russland nicht gewillt nachzugeben. Jede Seite glaubte, die andere bluffe nur.

Und wenn nicht?

Der Sommer blieb trocken und warm. In der serbischen Hauptstadt Belgrad blühten die Blumen und es duftete nach Rosen und Jasmin.

Am Abend des 23. Juli überbrachte der österreichische Botschafter eine Nachricht. Es war eine letzte Warnung – ein Ultimatum.

Die serbische Regierung wurde aufgefordert, alle antiösterreichischen Gruppen sofort zu zerschlagen und Gavrilo Princip und seine Komplizen zu bestrafen. Darüber hinaus sollte Serbien zustimmen, dass sich österreichisch-ungarische Agenten in die Ermittlungen zum Mord von Sarajewo einschalteten.

Die Serben mussten sich binnen achtundvierzig Stunden entscheiden. Falls sie sich weigerten, bedeute das Krieg.

Stunden vergingen. In den Wiener Kaffeehäusern und den Belgrader Cafés hielt man den Atem an.

Zunächst erwogen die Serben nachzugeben. Sie hassten die Österreicher, wussten jedoch, dass sie andernfalls die Zerstörung ihres kleinen Landes riskierten.

Doch am späten Freitagabend kam eine Nachricht aus Sankt Petersburg. Die Russen waren über das Ultimatum empört und sicherten den Serben ihre Unterstützung zu.

Von da an beschleunigte sich das Tempo der Entscheidungen. Insgeheim hatten die Russen schon mit der Mobilmachung begonnen, hatten die Armee in Alarmbereitschaft versetzt und die Zugstrecken frei gemacht.4

Zar Nikolaus war nicht wohl bei der Sache. »Wenn erst mal das Schießen beginnt«, sagte er sorgenvoll, »ist es kaum noch zu stoppen.«

Doch seine Berater blieben bei ihrer Überzeugung. Falls Russland jetzt zögerte, würde es »im Kräftespiel der Großmächte auf die hinteren Ränge verwiesen werden«. Sie mussten Wien und Berlin zeigen, dass sie es ernst meinten.

Der Samstag war erneut ein strahlender Sommertag, doch blieben nur noch Stunden, ehe das österreichische Ultimatum verstrichen war.

Die meisten Menschen in Europa nahmen die Zeitungsschlagzeilen zur Kenntnis, vermuteten jedoch weiterhin, dass die Krise vorübergehen würde.

Doch die Deadline kam immer näher, und die Politiker des Kontinents waren bereits von einem Sog erfasst worden, aus dem sie sich nicht mehr zu befreien vermochten.

Alle wussten um die Grausamkeit, die ein Krieg mit sich brachte. Sie alle wussten, dass es im Zeitalter von Flugzeugen, Kriegsschiffen, Stacheldraht und Maschinengewehren Millionen von Toten geben würde.

Doch jeder wartete darauf, dass die Gegenseite einlenkte. So rasten sie alle dem Tag der Entscheidung entgegen.

Samstag, 25. Juli.

In Wien war die Dunkelheit hereingebrochen. Vor den Nachrichtenredaktionen drängten sich die Leute, um die neusten Nachrichten aus Belgrad zu hören.

Um kurz vor 20.00 Uhr wurde bekannt gegeben, dass die Serben den Großteil der österreichischen Forderungen erfüllen wollten. Doch weigerten sie sich, österreichische Ermittler ins Land zu lassen – was die Österreicher allerdings vorausgesehen hatten.

Also würde es Krieg geben.

Durch die altehrwürdige Hauptstadt hallte der Jubel. Die Leute zogen singend durch die Straßen. Manche riefen, man müsse sein Blut für Kaiser und Vaterland opfern. Die schwarz-gelbe Flagge der Habsburger wurde geschwenkt.

Drei Tage später unterschrieb Kaiser Franz Joseph in seinem Sommersitz Bad Ischl die Kriegserklärung. Am darauffolgenden Tag eröffnete die SMS Bodrog5 das Feuer auf die serbische Verteidigungslinie, die sich am anderen Ufer der Donau befand.

Nun wurden die beiden Männer, die das Schicksal Europas in ihren Händen hielten, kopfüber in einen Strudel gerissen und über die Kante eines Wasserfalls geschleudert, der Katastrophe entgegen.

An den nächsten Tagen geschah alles mit furchtbarer Erwartbarkeit.

Als der Kaiser von seinem dreiwöchigen Segeltörn zurückkehrte, war bereits alles außer Kontrolle geraten, obwohl er immer noch glaubte, die Fäden in der Hand zu halten.

Während am Mittwoch das Feuer der Artillerie über Belgrad dröhnte, erhielt Kaiser Wilhelm eine Nachricht von seinem Cousin, dem russischen Zaren.

Die beiden schrieben sich stets in englischer Sprache und nannten sich freundschaftlich »Willy« und »Nicky«.

»Wie froh bin ich, Dich zurück zu wissen«, begann das Telegramm des Zaren. »In diesem schwierigen Moment bitte ich Dich dringend um Unterstützung … denn schon bald werde ich so starken Kräften ausgesetzt sein, dass ich mich extremen Maßnahmen, die zum Kriege führen müssen, nicht mehr werde entziehen können … Ich bitte Dich im Namen unserer alten Freundschaft, alles Dir Mögliche zu unternehmen, um Deine Alliierten davon abzuhalten, zu weit zu gehen. Nicky«

Wenige Stunden später brachte »Willy« in seiner Antwort absolutes Verständnis für die österreichische Haltung zum Ausdruck. Doch angesichts der »innigen Freundschaft, die uns seit Langem miteinander verbindet«, werde er sein Bestes tun, um auf die Schwierigkeiten zwischen Wien und Sankt Petersburg »mäßigend einzuwirken«.

Doch für eine Mäßigung war es zu spät. Längst bereiteten sich die Generäle beider Seiten auf den Krieg vor.

Am nächsten Tag, dem 30. Juli, wurde Zar Nikolaus von seinen Befehlshabern gebeten, die allgemeine Mobilmachung gegen Österreich-Ungarn offiziell zu bestätigen.

Das Gesicht des Zaren wurde aschfahl. »Das bedeutet, Tausende und Abertausende Männer in den sicheren Tod zu schicken«, sagte er leise.

Dann unterschrieb er das Dokument.

Die Stimmung in den Ländern verschlechterte sich. In Deutschland bildeten sich lange Schlangen vor den Banken, weil alle sicherheitshalber so viel Geld wie möglich von ihrem Konto abheben wollten. In Frankreich kamen die Menschen auf den Markplätzen zusammen und hofften auf neue Nachrichten.

»Es war wie bei einem Begräbnis«, berichtete ein Mann. »Das ganze Dorf schien zu trauern.«

Der Abend brach herein. In Berlin beugten sich die Generäle über ihre Karten und warteten ungeduldig auf Nachrichten aus dem Osten. Die meisten von ihnen wollten jetzt nicht lockerlassen.

Am nächsten Tag gaben Plakate in Berlin bekannt, dass der Kriegsausbruch unmittelbar bevorstehe. Am Nachmittag stellte Deutschland seinerseits Russland ein Ultimatum.

Wenige Stunden später trat der Kaiser auf den Balkon seines Schlosses. Zu seinen Füßen hatten sich Zehntausende versammelt und sangen patriotische Lieder.

»Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen«, erklärte Wilhelm. »Man drückt uns das Schwert in die Hand … den Gegnern aber werden wir zeigen, was es heißt, Deutschland anzugreifen.«

Die Zuhörer jubelten. So wie immer.

Am 1. August hatten sich auf den Straßen und Plätzen Berlins riesige Menschenmengen gebildet. »Es war ein warmer, sonniger Tag«, erinnerte sich ein Journalist. »Doch in der warmen Luft lag bereits der süßliche Hauch des Fiebers und der Geruch von Blut.«

Um 17.00 Uhr gab ein Offizier vor dem Palast bekannt, dass Russland sich geweigert habe, sich zurückzuziehen, und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte die Generalmobilmachung angeordnet habe.

Viele Leute jubelten. Andere stimmten – nicht frei von Sorge – ein Kirchenlied an: »Ein feste Burg ist unser Gott …«

Im Kriegsministerium war die Stimmung glänzend. »Nichts als strahlende Gesichter«, stellte ein General fest. »Auf den Fluren schütteln sich alle die Hände …«

Zwei Stunden später erklärte Deutschland Russland den Krieg.

Zwei Tage später erklärte Deutschland Frankreich den Krieg.

Das war’s. Einer nach dem anderen hatte die entscheidende Schwelle überschritten. Es gab kein Zurück mehr.

Selbst damals wussten die Menschen, dass ihnen Schreckliches bevorstand.

Der Chef des Großen Generalstabs, Helmuth von Moltke, hatte den Kaiser einst gewarnt, dass ein großer Krieg einen langen mühseligen Kampf bedeute, der das Volk selbst im Falle des Sieges bis zur völligen Erschöpfung treiben würde. Doch jetzt gehörte von Moltke zu denen, die bis zum Äußersten gehen wollten. Warum?

Jedes Land hatte seine eigenen Entschuldigungen, die von den Historikern später ergründet und interpretiert wurden. Eine entscheidende Ursache war die weitverbreitete Angst aller Beteiligten.

Die Angst, schwach zu wirken und hinter den Rivalen zurückzubleiben. Niemand wollte zurückweichen, weil auch dies als Schwäche ausgelegt worden wäre.

Doch was war mit den jungen Männern, die den Kampf führen sollten?

In jeder europäischen Hauptstadt gab es viele von ihnen, die patriotische Lieder sangen, Fahnen schwenkten und den Krieg begrüßten.

Doch in den kleineren Orten und Dörfern, wo sich die Alten sehr wohl an die Konflikte des vergangenen Jahrhunderts erinnerten, waren die Reaktionen anders.

»Die Herzen füllten sich mit Schrecken und Bestürzung«, schrieb ein Dorfpolizist. »Alle Fröhlichkeit war plötzlich verschwunden.«

Im kleinen französischen Ort Vatilieu hörten die Landarbeiter das Läuten der Alarmglocken und liefen auf dem Marktplatz zusammen, viele immer noch mit der Heugabel in der Hand. »Was soll das bedeuten?«, fragte eine Frau.

Als jemand sagte, dass Frankreich sich im Krieg befinde, begannen die Leute zu schreien und zu weinen. »Frauen, Kinder und Männer, alle wurden von ihren Gefühlen überwältigt«, schrieb ein Beobachter. »Alle waren konsterniert, es war eine verstörende Szene.«

Die Reaktionen waren überall die gleichen.

»Alles ist von großem Ernst und angstvoller Ruhe geprägt«, schrieb die renommierte Frankfurter Zeitung. »Zu Hause geben sich Ehefrauen und junge Mütter düsteren Gedanken hin, was die unmittelbare Zukunft betrifft … es ist eine große Angst vor den schrecklichen Dingen, die da kommen werden.«

Doch was tatsächlich kam, war noch schrecklicher, als sie sich hatten vorstellen können.

1 Das Wort »Kaiser« geht auf das lateinische Wort »Caesar« zurück und bedeutet »Herrscher«.

2 Der Titel »Zar« geht wie das Wort »Kaiser« auf das lateinische »Caesar« zurück.

3 Im Gegensatz dazu war Österreich katholisch geprägt, während im Deutschen Reich die evangelische Konfession vorherrschend war.

4 Die »Mobilmachung« ist für jedes Land von entscheidender Bedeutung bei der Vorbereitung eines Kriegseinsatzes. Dazu werden die Soldaten sowie deren Reserve einberufen und an die Front beordert. Wer seine Truppen nicht rechtzeitig mobilisiert, fällt vielleicht einem Überraschungsangriff des Feindes zum Opfer. Doch ist so eine Mobilisierung, bei der Millionen junger Männer ihr Zuhause und ihre Familien verlassen müssen, ein mächtiges Unterfangen.

5 Das Kürzel »SMS« bedeutet in diesem Zusammenhang »Seiner Majestät Schiff«. Es wurde damals sowohl bei österreichischen als auch bei deutschen Kriegsschiffen verwendet.

3

Die Lichter gehen aus

Im kleinen Ort Great Yarmouth an der englischen Westküste bemerkte man als Erstes, dass etwas nicht in Ordnung war.

Kurz nach Sonnenaufgang waren die Telefonleitungen plötzlich tot, obwohl es keinen Sturm gegeben hatte. Was mochte geschehen sein?

In der nationalen Telefonzentrale kratzten sich die Mitarbeiter ratlos die Köpfe. »Es ist höchst sonderbar«, stellte einer von ihnen fest. »Jede einzelne Leitung, die zu den Küstenorten führt, ist unterbrochen.«

Der Direktor runzelte die Stirn. »Dann sind ganz Norfolk und Suffolk von der Umwelt abgeschnitten!«, rief er aus. »Keine Post, keine Eisenbahn, kein Telefon und keine Telegrafie – was für ein Mysterium!«

Im nächsten Moment kam ein Telefonanruf aus dem Büro in Ipswich. Ein Autofahrer habe drei Männer um einen Telegrafenmast stehen sehen, einer von ihnen sei bewaffnet gewesen.

Dann rief plötzlich ein Mitarbeiter der Schaltzentrale: »Eine Nachricht aus Beccles: ›Die Deutschen sind in Lowestoft gelandet. Hunderte Soldaten drängen bereits in die Stadt!‹«

Es war Sonntag, der 2. September, und die Engländer waren von den Deutschen komplett überrascht worden.

Seit Jahren hatten deren Spione auf diesen Moment gewartet und nun verrichteten sie ihre tödliche Arbeit. Stunde um Stunde verbreiteten sich neue Nachrichten von blockierten Straßen, zerstörten Bahnlinien und gesprengten Brücken, was es den Briten zunehmend schwerer machte zurückzuschlagen.

Von der britischen Ostküste aus drangen die Eindringlinge immer weiter ins Inland vor. Grimsby und Hull erlitten große Schäden, Colchester wurde rasch aufgegeben und Chelmsford schwer verwüstet.

Lincoln wurde von den deutschen Soldaten ungehindert eingenommen, die darauf bis ins Zentrum von Sheffield vordrangen. Schließlich befahl Generaloberst von Kronhelm, London unter Beschuss zu nehmen.

»Das Feuer hielt stundenlang an«, so ein Bericht, »bis die St. Pancras Church eine Ruine war und das Foundling Hospital in Schutt und Asche lag.«

Die Theater im Westend wurden dem Erdboden gleichgemacht. Westminster Abbey verlor einen seiner Türme und Big Ben seine Uhr. Hunderte und Aberhunderte verloren ihr Leben, wurden verletzt und verstümmelt.