Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wir schreiben das Jahr 1900. Der berühmte Brückenbauer von Reich nimmt sich das Leben, nachdem die Brücke, die er erbaut hat, schon 10 Tage später einstürzt und vielen Menschen das Leben kostet. Er hinterlässt 3 Kinder und große Schulden. Maria, die älteste und einzig mündige, opfert sich in einer Vernunftehe mit dem Kommerzienrat Hofert. Ihre einzige Bedingung: Sie nimmt ihre jüngste Schwester Felizitas, Fee genannt, mit zu sich. Der mittlere Bruder, Ekkehard, weiß sie sicher als Leutnant beim Infanterieregiment, in das er vor einem Jahr mit 19 Jahren eingetreten ist. Ekkehard entschließt sich jedoch, seine Offizierslaufbahn aufzugeben, um Maler zu werden. Er nimmt seinen Abschied und geht nach München. Dort lernt er Karlos Utrecht kennen, einen reichen Grafen, der ihm zum innigen Freund wird, aber selbst ein Geheimnis hat, dass er nicht mit seinem neuen Freund teilt. Zudem leidet Ekkehard an einer Liebe zu Elisabeth von Gehe, die verheiratet aber einsam ist. Er will sich ihr als Maler beweisen. Auch in das Leben Marias tritt jemand, Heinz Germsdorf, der Sohn des Arztes ihres Mannes. Dieser ist jedoch des Lebens müde, da er sich in den Beruf des Arztes gezwungen und von seinem Vater nicht verstanden füllt. Ihn drängt es, Dichter zu werden. Wie es der Zufall will, lädt ihn der Kommerzienrat mit auf eine Reise zusammen mit Maria und Fee an den Gardasee ein. . . .

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Herausgeber

Dr. Stefan Schaaf, Diplom-Physiker, ist promovierter, theoretischer Festkörperphysiker. Er ist als Unternehmensberater für Qualitäts- und Compliance Management in der Pharma- und Life Science Industrie tätig. Als Liebhaber klassischer Literatur, v. a. von Werken von Alexandre Dumas und Charles Dickens, wurde er über Metropolis zum Anhänger der Literatur Thea von Harbous.

1. Auflage, Februar 2025.

Jedes erste Werk wird naiv geschaffen, es ist unbefangen

und fröhlich. Das zweite ist sich schon seiner

Verantwortlichkeit bewußt, es ringt sich ernster und

mühsam zum Licht, und es kommt nie empor, wenn ihm

nicht irgendeine Sehnsucht Flügel gibt — nach Größe,

nach Reichtum, nach Wissen oder Schönheit. Jedes

Blühen der Blume, jedes Reifen der Frucht ist Sehnsucht,

die sich vollenden will.

(Thea von Harbou, Eine Begegnung, 1913)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Wenn’s Morgen wird.

Kapitel II.

Kapitel III.

Kapitel IV.

Kapitel V.

Kapitel VI.

Kapitel VII.

Kapitel VIII.

Kapitel IX.

Kapitel X.

Kapitel XI.

Kapitel XII.

Vorwort

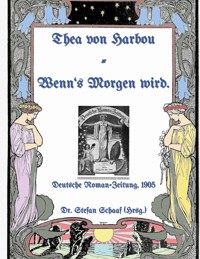

Als Thea von Harbou den Roman schreibt — sie ist gerade 14 Jahre alt —, hält sie sich am Gardasee auf. Wir schreiben aktuell das Jahr 1903. Schon vorher hat sie kleine Geschichtchen geschrieben und ein Gedichtband ist, wohl halb gegen ihren Willen, im Jahr zuvor erschienen. Dieser erste Roman der jungen Schriftstellerin, die später mit Romanen und v. a. auch deren Verfilmungen Weltruhm erwerben sollte, wird in der Deutschen Roman-Zeitung im Verlag von Otto Janke, Berlin, unter dem Redakteur Otto von Leixner veröffentlicht. Die Zeitschrift befindet sich in ihrem 42. Jahrgang und wie viele andere Romane zu dieser Zeit kommt Wenn’s Morgen wird als Fortsetzungsroman heraus. Er findet sich im ersten Band von 1905 in fünf Teilen und im zweiten Band von 1905 mit zwei Teilen, d. h. in Heft 8 bis 15 des Jahrgangs.

In der Folge beginnt sie ab 1905 viele Kurzgeschichten in Tages-, Wochen- und Monatszeitschriften, z. T. auch in anderen Sprachen quer durch Europa und das damalige Deutsche Reich, zu veröffentlichen. Ihre Bekanntheit erlangt sie später durch Romane wie Metropolis, Die Nibelungen, Das Indische Grabmal oder Der Dieb von Bagdad. Die meisten Romane werden dann auch schon in den 1920er Jahren verfilmt. Sie schreibt das Drehbuch und ihr Ehemann Fritz Lang — dessen Name heute mehr als der ihre mit diesen Werken verbunden ist — führt Regie.

Wenn’s Morgen wird selbst soll bis 1917 acht Auflagen erreicht haben, aber der Roman wurde niemals in einem Buch publiziert. Daher wird hier zum ersten Mal 120 Jahre nach der Erstveröffentlichung dieser wundervolle Roman in einem Buch herausgegeben. Dabei habe ich die Sprache und Schreibweise des Originals bewusst beibehalten, mit Ausnahme von ganz wenigen Stellen, bei denen Formulierungen heute so nicht mehr üblich sind.

Wenn’s Morgen wird.

Roman

Das rötliche Helldunkel der Lampen erleuchtete das Boudoir der Hausfrau angenehm und wohltuend, im Kamin lohten die mächtigen Scheite, daß es warm und behaglich bis in den fernsten Winkel des großen Raumes war, und doch lag ein unbewußter Druck auf dem geschmackvoll ausgestatteten Raum, ihm fehlte der Zauber einer sinnigen Frauenhand, die jedem Stück selbst sein Plätzchen angewiesen.

Maria fühlte das selbst. Sie liebte das Zimmer nicht, das man ihr angewiesen als der Herrin des Hauses. Der Umsturz von spartanischer Einfachheit zu übermoderner Pracht berührte sie unangenehm. Eine müde Resignation auf dem stillen, feinen Gesicht, war sie hier hereingetreten, müde und resigniert blieb sie darin. Es blieb ihr keine andere Wahl. Seit Maria von Reich ihre Hand in die des Kommerzienrats gelegt, war sein Haus das ihre und sein Wille desgleichen.

Maria stand vor dem lohenden Feuer und wärmte mechanisch ihre eisigen Hände. Das unstete Licht der Flamme fiel auf das schwarze Gewand der jungen Frau. Sie sah darauf nieder und wandte sich mit einer zuckenden Bewegung ab. In einen der Sessel am Fenster sich niederlassend, stützte sie den Kopf in die Hand und dachte nach.

Vor acht Wochen ungefähr sprach man in der ganzen Stadt von nichts anderem als dem Tode des Brückenbauers Reich. Der Bergstrom, der, zu schmal, eine Pfeilerbrücke zu tragen, zu wild, um eine Fähre zu dulden, zwei aufblühende Städte höhnisch grollend trennte, beugte sich auch der Meisterhand des genialen Brückenbauers nur zehn kurze Tage voll wühlenden Zorns. Als der Vorfrühling seine warme Hand über die Berge legte, stürzten die befreiten Wellen in verdoppelter Hast zwischen den hohen Ufern hin, die tausend Bächlein des Winterschnees glitten rauschend in seine Arme. Da packte ihn der Übermut; höher und höher hob er das schaumumspritzte Haupt, bis an des Ufers Rand und drüber hinaus auf die kaum erwachten Saaten.

Wer hörte durch das Fauchen des Föhns, durch das Heulen des Stroms das warnende Ächzen der Brücke? Wer glaubte, daß das kaum geweihte Werk des bedeutenden Meisters dem Untergang geweiht sei? Erst als am elften Morgen der ganze wuchtige Bau zu zittern anfing, als einzelne Steine sich lösten, da gellte der Schreckensruf durch die Städte: „Zurück von der Brücke! Die Brücke stürzt ein!“

Und sie stürzte ein, Maria griff sich mit beiden Händen nach den Ohren, als höre sie noch das nervenzerreißende Kreischen der Steingefüge, die sich langsam, aber unaufhaltsam lösten. Ein Aufbäumen des beleidigten Bergsohnes — und triumphierend riß er die Trümmer der Brücke in Wirbeln fort.

Der Frühling war zu bald gekommen.

Die junge Frau in dem Trauerkleid trat zum Feuer und warf ein paar Scheite hinein. Sie fror bis ins innerste Herz; ihr war, als könne sie nie wieder warm werden, seit sie den gebrochenen Vater zu trösten ging, den kurzen, scharfen Laut des Revolverschusses gehört, seit sie des Vaters Hand in der ihren erkalten fühlte.

In ihr war alles starr und tot. Mit heißen Augen, fast mit Neid sah sie auf die weinenden Geschwister, die den ersten Jammer ihres jungen Herzens in dem Tränenstrom erschöpften. In ihr vibrierte keine Saite mit, sie hatte nur das einzige wohltuende Gefühl: Gott sei Dank, daß das die Mutter nicht mehr erlebt hat.

Und doch litt kein Mensch so wie sie unter dem Todesfall. Es war nicht der kindliche Schmerz der Tochter um den Vater. Es war ein Losgerissensein von dem, was sie bisher für das Höchste und Schönste gehalten. Wie konnte, o wie konnte der Mann, der mit einem Schlage bettelarm geworden — sein ganzes, nicht bedeutendes aber doch sicheres Vermögen steckte in der Brücke —, wie konnte er seine Kinder in dieser jäh veränderten Lage verlassen! „Er hat es im ersten Entsetzen getan,“ versuchte sie sich einzureden, aber Maria von Reich war ein viel zu ernster, stahlharter Charakter, um nicht immer wieder zu dem Schluß zu kommen: ein Mann darf nie die Selbstbeherrschung verlieren.

Sie grollte dem Vater im Tode noch und duldete es gleichmütig, daß man sie der Pietätlosigkeit zeihte. Was wußten die guten Menschen von ihrem Empfinden! Nur sie allein und der Arzt kannten den Selbstmord, auf ihre flehende Bitte hin hatte er den Geschwistern und der diskreten Öffentlichkeit Herzschlag als Todesursache hingestellt, und niemand strengte sich an, das zu bezweifeln.

Was nun?

Mit der ihr eigenen, seit dem Verscheiden des Vaters noch deutlicher hervortretenden, ruhigen Bestimmtheit, die ihr, der zweiten Mutter, das Schicksal der Geschwister zu lenken gab, erledigte sie alles Notwendige nach dem Begräbnis. Es schien, als habe sie den schweren Schlag seit Monden kommen sehen und ihm nach Kräften entgegengearbeitet. Mit aller Gelassenheit verzichtete sie auf die kleine Erbschaft, um nicht für die Schulden aufkommen zu müssen, die den Betrag der ersteren bei weitem überstiegen. Ihr klares Auge lenkte das steuerlos gewordene Boot noch mit zerbrochenem Ruder durch das Chaos von Entwürfen und Entschlüssen, das die Geschwister nun umbrandete.

Sie, die älteste, war die einzige Mündige. Der Bruder, seit einem Jahr Leutnant im *** Infanterieregiment, zählte eben zwanzig Jahre, und Felizitas, das Nesthäkchen, wurde vorige Ostern konfirmiert. Maria Reich überlegte, entschied und schob jedem der Geschwister sein Teil gelassen zu. Maria hielt es für gut — und folglich war es gut.

Der Junge, Ekkehard, der mußte im Regiment bleiben. Marias fragendes Auge entdeckte in dem aufblühenden Jüngling Zug um Zug den Vater wieder; dieselbe siegende Schönheit, dieselbe sorglose Liebenswürdigkeit, dieselbe Gott und den Menschen vertrauende Lebensblindheit, Zeitverschwenderei und Sorglosigkeit. Dem tat die eiserne Zucht nötig. Nur strenge Disziplin hielt ihn in Schranken.

Aber der Zuschuß?

Maria mußte lächeln. Nun, dafür wurde Rat.

Vier Wochen nach dem Tode des Vaters erhielt Maria einen Brief vom Kommerzienrat Hofert, in welchem er sie um ihre Hand bat.

Kommerzienrat Hofert war ein Mann in den Vierzigern, nicht eben häßlich, aber gewöhnlich, mit einem Vermögen, über dessen Höhe die fabelhaftesten Dinge erzählt wurden. Er tat auch alles, diese Sagen zu unterstützen, fuhr nur auf Gummirädern mit echtem Vollblut, wohnte im Westen Berlins erstes Stockwerk und hielt eine Dienerschaft wie der Schah-in-Schah von Persien.

Seine Schwester stand dem Haushalt vor und veranstaltete Gesellschaften, von denen man sich vierzehn Tage unterhielt. Und das wollte Kommerzienrat Hofert . . .

Kein Wunder, daß manch Mädchenherz beim Nennen seines Namens oder dem seines Vermögens höher schlug.

Aber der Kommerzienrat war wählerisch. Er ging an den schönsten Mädchenblüten ungerührt vorüber und schien von der Unvorteilhaftigkeit des „Alleinseins“" in keiner Weise überzeugt zu sein.

Als er seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert, gewöhnte man sich an den Gedanken, Kommerzienrat Hofert als ewigen Junggesellen zu betrachten.

Irren ist menschlich.

Der Kommerzienrat lernte Maria von Reich kennen und fand in ihr das gesuchte Ideal: eine Frau, die nicht die Spur sentimental war und keine Nerven hatte. Nervöse Frauen bildeten für Hofert den Gipfelpunkt alles Furchtbaren.

Maria von Reich war nicht sentimental und auch nicht nervös. Hofert hatte Respekt vor dem energischen Mädchen. Donner ja! Das war 'ne Frau für ihn. Er hatte dem Jugendfreunde Reich die letzte Ehre erwiesen, war seinem Sarge gefolgt, obgleich er sich in letzter Zeit vorsichtigerweise von den vom Unglück Verfolgten sehr ferngehalten, reiste um seinetwillen von Berlin nach der Unglücksstätte und lernte eben im Trauerhause Maria von Reich kennen.

Ihr gehaltenes, überlegtes Wesen sagte ihm zu; er schrieb von Berlin aus knapp vier Wochen nach dem Begräbnis den bedeutsamen Brief, ohne ihr die Seltsamkeit dieser Werbung irgendwie zu verschleiern. Vor irgend eine Wahl würde sie doch gestellt werden, fürs erste bot sich ihr zweierlei: Als Stütze der Hausfrau oder Gesellschafterin für alleinstehende ältere Damen ihren ganzen selbständigen Charakter in einen fremden Willen umzuwandeln oder — seine Fran zu werden. Im Trauerjahr hält man für gewöhnlich nicht Hochzeit. Aber sie hatte Geschwister; deren Schicksal in ihren Händen lag . . .

Nahm sie den Brief gut auf, fügte sie sich in die neue Welt hinein — gut! Dann war sie. Ein vernünftiges Mädel und paßte zu ihm. Wenn nicht — na, dann hatte er sich eben getäuscht, und besser eine Täuschung vorher, als wenn's zu spät ist.

Maria von Reich entschied sich für das erstere. Eine einzige Bedingung stellte sie ihrem Verlobten: Felizitas blieb bei ihr. Das war ihm recht.

Vierzehn Tage darauf wurden die beiden Menschenkinder, die sich kaum den Namen nach kannten, schlicht und still getraut. Es war zwar nicht nach dem Geschmack des Kommerzienrats, aber er konnte doch seiner Braut den ersten Wunsch nicht abschlagen. Auch die Hochzeitsreise verschoben sie auf den Herbst.

Und nun war es wieder vierzehn Tage später und Maria saß in dem hohen, prächtigen Raum, der ihr besonderes Eigentum war. Sie wartete auf ihren Gatten. Sie erwartete ihn nicht, sie wollte nur sehen, ob die einsamen Abende, die seit einer Woche sich folgten, zur Gewohnheit werden sollten,

Ihr Gatte fand in der kühlen Ruhe seiner Frau nicht den geeigneten Gesellschafter. Acht Tage tat er sich halb und halb Zwang an und kam wenigstens um zehn Uhr nach Hause; dann wurde ihm die Geschichte langweilig, die guten Freunde neckten und ulkten, und er blieb bis gegen Mitternacht in der alten Behaglichkeit in ihrer Mitte.

Maria litt durchaus nicht darunter. Sie wunderte sich nur. Und dann mußte sie über sich selbst lachen. Dummes Zeug!

Man behauptete von Maria, daß sie nicht lachen und nicht weinen könne. Man hatte vielleicht recht.

Es gibt eine stille, grüne Pflanze, deren Blüten man nicht sieht. Die starren, zackigen Blätter an langen Ranken, fast schwarz ihr düsteres Kleid, breiten sich eng und dicht über Gräber und Ruinen, ohne wie ihre lieblichen Blumenschwestern mit ihren holden Farben die Trauerstätte zu schmücken, fast, als wäre die stille Pflanze selber tot. Efeu!

Maria fuhr erschrocken in die Höhe.

Auf dem Kamin verkündete die Meißner Standuhr Mitternacht. Das Feuer drohte zu verlöschen.

Hinter der Tür, die zu dem Schlafzimmer der jungen Frau führte, tasteten sich vorsichtige Schritte näher, eine zage Hand drückte die Klinke nieder.

Marie drehte sich um. „Aber Fee!“

Auf der Schwelle stand die feine Gestalt der jüngsten Schwester, von dem lichtblonden Haar wie eine Erscheinung umflossen. Sie zitterte unter der feuchten Nachtkühle, die durch alle Fugen zu dringen schien.

Maria erhob sich. „Warum bist Du aufgestanden, Liebling,“ sagte sie vorwurfsvoll, nahm ein Tuch vom Sessel und hüllte die Schwester ein. „Hat Dich etwas erschreckt?“

„Nein, Maria,“ antwortete Felizitas leise, ängstlich. „Aber Du kommst nicht. Und Du mußt wieder so lange warten. Und Du hast geweint, Maria.“

Du träumst, Feechen,“ wehrte die junge Frau ruhig ab. „Siehst Du Tränenspuren auf meinem Gesicht?“

„Ach, Maria, man vergießt nicht immer Tränen, wenn man weint,“ murmelte die Kleine traurig und schmiegte sich an die Schwester an.

„Was weißt Du denn davon!“ sagte Maria spottend, aber ein tiefer, vibrierender Ton trat in ihre Stimme. „Laß Dich schlafen legen, Herzchen, ich bring' Dich zu Bett und komme gleich selbst.“

„Bleib nicht zu lange,“ bat Felizitas, während die Hände der Schwester sich mütterlich um sie bemühten.

Maria schüttelte den Kopf. Zu was denn auch!

Als sie noch einmal hinausging, um die Lampen zu löschen, öffnete sich die Entreetür und die massige Gestalt des Kommerzienrats schob sich herein.

„Guten Abend, Mike,“ sagte er erstaunt.

„Guten Morgen,“ gab die junge Frau gelassen zur Antwort. Der starke Dunst von kaltem Tabakrauch, der ihren Mann umgab, berührte sie unangenehm.

„s ist 'n bißchen spät geworden,“ fuhr der junge Ehemann etwas reichlich laut fort und zog den Überzieher aus. „Habe ein paar nette Menschen kennen gelernt. Müssen wir einladen, Mike!“

„Das können wir etwas später besprechen,“ unterbrach ihn Maria kühl. „Gute Nacht.“

„Na, bekomm' ich keinen Kuß?“ fragte Hofert, etwas aus der Fassung.

Aber Maria sah ihn nur verständnislos an und kräuselte die Oberlippe.

„Denn nicht,“ brummte der Kommerzienrat schlaftrunken. „Gute Nacht, Mike.“

„Gute Nacht.“

Er zog sich in seine Gemächer zurück.

Maria drehte das Licht aus, ging in ihr Schlafzimmer und verschloß die Tür doppelt und dreifach.

II.

Der Frühling naht mit Brausen,

Er rüstet sich zur Tat,

Und unter Sturm und Sausen

Keimt still die grüne Saat.

Drum wach, erwach, du Menschenkind,

Daß dich der Lenz nicht schlafend find'!

Ekkehard von Reich summte das jauchzende Frühlingslied gedankenverloren vor sich hin, während er gegen den übermütigen Wind kämpfte. Er war auf Urlaub, was ihm sehr oft vergönnt war und den stillen Neid seiner Kameraden erregte. Der Oberst wollte ihm wohl, obwohl Ekkehard von Reich durchaus kein Musterknabe war. Er war Offizier, weil's ihm Spaß machte, und sein urgesunder Körper, von Bergluft gestählt und ganz andere Wege noch als ewig lange Landstraßen gewöhnt, erleichterte ihm alle Strapazen ungeheuer.

Der Vater hatte als sächsischer Soldat den Feldzug 1870/71 mitgemacht und auf seinen Wunsch trat der Sohn in das liebe alte Regiment.

Nun war er heute nach Dresden gefahren, und wer den jungen Mann im Königsrock elastisch und rasch durch die Straßen schreiten sah, mußte unbedingt glauben, der hätte das Glück an allen vier Zipfeln.

Ekkehard von Reich war hoch und breit gewachsen, seine Bewegungen, obgleich im Dienst gestrafft, hatten etwas unbewußt Lässiges und zugleich Liebenswürdiges. Diese Liebenswürdigkeit machte auch sein braungebranntes Gesicht so sympathisch. Seine Züge erinnerten an Felizitas in ihrer formenreinen Schönheit und dem durchgeistigten Auge. Auch blond war er wie die Schwester, und das dichte Haar stahl sich in kurzgeschnittenen Locken unter dem Mützenrand hervor. —

Über der Augustusbrücke wehte eine tüchtige Brise. Die Elbe war in den letzten Tagen rasch gestiegen, die Wiesen zu beiden Seiten des Brückenfußes standen unter Wasser. Der Himmel hatte jenes stählerne Graublau, wie er's nur im Frühling hat, so klar und nahe, daß man meint, den Engelein in die Küche gucken zu können.

Die herrlichen Ornamente der katholischen Kirche hoben sich scharf und plastisch von der Luft ab, die Engelsgestalt auf der Kunstakademie glühte unter dem Blick der Sonne, die hinter dem Opernhaus zur Rüste ging. Rechts drüben die Lößnitzberge und nach Osten zu die Loschwitzer Gelände wurden von bläulichen Schleiern umhüllt.

Ekkehard von Reich betrachtete die lebendige Schönheit dieses Gemäldes, ohne satt zu werden. Erst als der schwebende Feuerball verschwunden war, und hie und da die elektrischen Lampen aufflammten, dachte er an den eigentlichen Zweck seines Kommens. Er rief eine vorüberfahrende, leere Droschke an, gab dem Kutscher die Adresse und bedeutete ihn, ein wenig beschleunigtes Tempo zu nehmen.

Der alte Rosselenker kam dem Wunsch des „hibschen Herrn Leitnants“ nach und hielt nach kurzer Zeit vor einer prächtigen Villa der Richard-Wagner-Straße.

Ekkehard hatte den Schlag schon eilig geöffnet, drückte dem biederen Dresdner ein Geldstück in die Hand, über dessen Höhe er sich nicht ganz klar war, und hatte schon die nur angelehnte Gartentür aufgestoßen, ehe der Kutscher sein Erstaunen überwältigt hatte.

Ja, es war Frühling geworden! Der süße Atemhauch von Hyazinthen und Veilchen empfing den Eintretenden im Gärtchen und leitete ihn in das wohlig durchwärmte Haus. Der Läufer auf der Treppe dämpfte seine raschen Schritte. Aus den Ecken nickten Palmenwedel und die Birnen der elektrischen Flammen leuchteten wie großmächtige Glühwürmchen unter ihnen hervor.

Auf der Eingangstür im ersten Stockwerk war das Metallschild mit dem Namen „von Gehe“ befestigt. Ekkehard holte tief Atem und klingelte, als wollte er Sturm läuten.

Ein niedliches Kammerkätzchen öffnete ihm mit einem etwas pikierten Gesichtchen. Sie hatte jedenfalls einen unverschämten Bittsteller vermutet und war sehr erstaunt, den ungestümen Eindringling im Waffenrock zu erblicken.

„Gnädige Frau zu sprechen?“

„Jawohl, Herr Leutnant. Soll ich . . .“

„Ist nicht nötig,“ schnitt Ekkehard ihr das Wort ab, zog den Mantel aus, legte die Mütze auf ein Marmortischchen unter dem Spiegel und hakte den Säbel los. Sein gespanntes Ohr vernahm währenddessen gedämpfte Klavierklänge und eine leise, versuchende Stimme aus einem entfernteren Zimmer.

Ohne langes Besinnen klopfte er an die nächste Tür, und als niemand antwortete, trat er einfach ein. Es war ein kleines, gemütliches Zimmer mit nur einem Fenster, an welchem ein mit Arbeit überladenes Nähtischchen stand. Hinter demselben in der Ecke erhob sich eine schwarze Säule und auf dieser die gelbverschleierte, brennende Lampe. Ein persischer Teppich dämpfte jeden Fußtritt zur Unhörbarkeit; links neben der Tür, in die Zimmerwand eingelassen, stand der Bücherschrank mit Werken aller Arten, aber sorgfältig gewählt, und die geschmackvollen Einbände bewiesen, daß die Besitzerin sie nicht nur zum Staat besaß: sie waren tüchtig benutzt worden.

Auf dem Fensterbrett, mit einem schmalen Kettchen an dem Riegel befestigt, hockte ein Eichkätzchen, das einen Nußkern zwischen den Vorderpfötchen hielt und dem unerwarteten Besucher die klugen, hellen Augen neugierig zuwendete.

Aus dem Nebenzimmer, dessen Tür durch einen leicht gerafften türkischen Schal ersetzt wurde, fiel heller Lichtschein in den kleinen Raum. Die weichen Akkorde eines jedenfalls sehr wertvollen Instrumentes wurden von einer süßen, leisen Stimme begleitet.

Ekkehard lächelte und trat leicht und vorsichtig in den Nebenraum. Vor dem geöffneten Flügel, ihm das Profil zukehrend, stand eine Frau von vielleicht siebenundzwanzig Jahren. Auch ohne einen Blick auf ihre Hand zu werfen, an der der Trauring glänzte, überzeugte schon der hoheitsvolle Ernst der ganzen Erscheinung, das gedankenvolle, kluge Gesicht mit den klaren Augen, daß Elisabeth von Gehe viel getragen und viel erlebt, daß sie ein Frauenschicksal auf den Schultern hatte. Die junge, reine Schönheit ihrer Gestalt, ihres Gesichts hatte den unmerklichen Stempel von hundert schweren, weihevollen Stunden erhalten.

Ekkehard von Reich trat einen Schritt näher, und sie bemerkte ihn. Ein mädchenhaftes Rot der Überraschung stieg in ihre Schläfen und ein ungewisses Lächeln teilte ihre Lippen, halb Freude, halb Schreck.

„Ekkehard?“

„Vergeben Sie mir, Frau Elisabeth,“ bat er fröhlich. „Sie dürfen mir mein formloses Eindringen in Ihre Heiligtümer nicht falsch anrechnen. Wenn ich Sie, meine hochverehrte Freundin, recht beurteilt habe, so erwarten Sie mich. Nicht?“

Frau von Gehe war Herrin ihrer selbst geworden. Sie bot ihm die Hand und sagte lächelnd: „Ich habe Sie seit Ihrem letzten Brief jeden Tag erwartet, lieber Freund, denn Ihre bewährte Methode, nie etwas genau anzugeben, erhält uns arme, beschränkte Menschenkinder alle Minuten auf dem qui vive!“

Ekkehard senkte schuldbewußt den blonden Kopf. „Sie sind sehr streng, Frau Elisabeth,“ sagte er seufzend. „Aber Sie erleben trotzdem wenig Freude an Ihrem Schüler.“

„O, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben,“ scherzte sie und lud ihn zum Sitzen ein, Dabei fiel ihr Blick auf die schwarze Binde um seinen linken Arm. „Verzeihen Sie, Ekkehard, ich hätte Sie nicht mit einem Scherz empfangen sollen. Ich wollte Ihnen nicht auf dem toten Papier, ich wollte Ihnen mit einem Druck von Hand zu Hand sagen, wie sehr ich mit Ihnen gefühlt und gelitten habe in jener entsetzlichen Zeit, die über Sie und Ihre Geschwister hereinbrach . . . ich habe Ihnen nicht geschrieben . . .“

„Ich danke Ihnen dafür, Frau Elisabeth,“ sagte er ernst, indem er die Hand, die sie ihm abermals reichte, ehrfurchtsvoll an die Lippen zog. „Unter all den nichtigen Schreiben, die es zu lesen und zu beantworten gab, wäre mir nicht die rechte Muße geworden, Ihre lieben Worte zu lesen. Wir haben uns auch darin verstanden.“

Eine tiefe Stille folgte seinen Worten, jedes hing seinen Gedanken nach.

„Wie geht es Ihren Schwestern?“ fragte Frau von Gehe endlich zaghaft, als fürchtete sie, ihm mit dieser Teilnahme wehe zu tun.

Ekkehard furchte die Stirn. „Sie wissen, daß Maria sich . . . daß sie verheiratet ist?“

Der mühsam unterdrückte Groll in seiner Stimme tat der feinfühligen Frau in der Seele weh. „Ich hörte es, Ekkehard, und —“

Er unterbrach sie. „Sagen Sie mir aufrichtig, Elisabeth“ — er legte seine Hand beschwörend auf ihren Arm —, „wären Sie dieses Schrittes fähig gewesen? Sechs Wochen nach des Vaters Tod Hochzeit halten?“

Frau von Gehe wich den fragenden Augen des jungen Mannes aus. „Ich weiß es nicht, Ekkehard,“ begann sie unsicher. „Ich habe Ihre lieben Schwestern nur zu flüchtig gesehen, um sie zu kennen. Aber gerade Maria hat etwas an sich, eine Ruhe und Klarheit des Wesens, daß man ihr nur still aus dem Wege gehen und die Türe selber öffnen möchte, ohne zu fragen: wo gehst du hin?“

„Aber ob das immer von Vorteil ist?“ fragte Ekkehard und fuhr sich in die Haare. „Diese Ruhe und Klarheit — jawohl, die haben wir alle kennen gelernt, leider — oder Gott sei Dank. Für die Mädel mag das ganz vorteilhaft sein, aber ob für mich? Kennt mich denn meine Schwester so ganz und gar? Hat sie denn überhaupt eine Ahnung von meinen persönlichen Wünschen? ,Du bleibst im Regiment, min Söhn. Maria sagt's, und „min Söhn“ bleibt. Aber ob's ihm recht ist? Und sehen Sie, Elisabeth, wenn man zu jemand so ganz und voll Vertrauen hat, ohne Rückhalt und ohne Zweifel, dann ist das noch ganz was anderes. Und ich habe bis jetzt, weiß Gott, mein Schicksal ohne Zaudern in Marias Händen gelassen — und hab's nicht zu bereuen gehabt. Aber nun?“

Ekkehard war aufgestanden und ging im Zimmer auf und ab. Sein junges, frisches Gesicht war blaß geworden.

„Elisabeth,“ fuhr er nach einer Weile fort, „Sie dürfen mich nicht mißverstehen, Sie am letzten. Gellt, ich rede Ihnen zuviel durcheinander . . . ja mein Gott, in meinem Kopfe wirbelt's auch. Aber Sie begreifen mich doch, nicht wahr? Elisabeth! Wenn Sie jemand sehr gut, ganz gut kennen, bis in jeden Winkel seines Herzens, und Sie wissen, daß derjenige ein großer, guter Mensch ist, der zu allem Hohen fähig ist, weil er alles Hohe heilig hält — ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, Elisabeth! — Und nun schlägt dieser Mensch einen ganz neuen Weg ein, stößt alles, was ihm bisher lieb war, und bringt sogar . . . einen Toten . . . um sein heiliges Recht . . . ich bitte Sie, Maria war mir bisher der gute Engel allenthalben . . . ich frage Sie, kann ich denn noch Vertrauen zu ihr haben, kann ich ihr noch folgen, Elisabeth?“

Die stille Frau sah erschüttert vor sich nieder. Aus den sich überstürzenden Worten des jungen Offiziers klang ihr noch mehr entgegen als eine leidenschaftliche Anklage gegen die Schwester. Sie sah auf einmal das feine, blasse Gesicht Marias vor sich und stellte ihr die Worte des Bruders gegenüber — und da schüttelte sie den Kopf. Nein, nein, hier ruhte vielleicht ein Irrtum, aber keine Schuld.

Ekkehard war stehen geblieben und sah zu ihr nieder. Ihr rötlichbraunes Haar mit dem köstlichen Bronzeton, das sich in weichen Wellen um das Haupt legte, beschattete die geneigte Stirn und die feinen Lider.

„Was denken Sie, Elisabeth?“

Frau von Gehe fuhr aus ihrem Sinnen auf. Ein leises, gütiges Lächeln erhellte ihr ernstes Gesicht. „Kommen Sie einmal her, mein junger Freund,“ befahl sie heiter und bestimmt, mit der Hand auf ein bequemes Sesselchen deutend, das zu ihren Füßen stand.

Er sah sie zweifelnd an. „Bekomme ich wieder eine Straflektion? " erkundigte er sich, ließ sich aber gehorsam nieder.

Elisabeth von Gehe lehnte sich zurück und sah träumerisch in das Lampenlicht. „Wir wollen sehen, das kommt auf Sie an.“

Ekkehard schlang die Hände ineinander und sah zu ihr auf. Was hatte die Frau für schöne Züge!

„Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen,“ begann Elisabeth von Gehe, „und wenn Sie sie auch kennen sollten, dürfen Sie mich doch nicht unterbrechen, hören Sie? Also geben Sie acht! Es war am 6. November vor vier Jahren, in den ersten Vormittagsstunden und von Süden herauf kam der Schnellzug, der über den Brenner nach München wollte. Über den Berggipfeln glühten die Sonnenstrahlen, der Himmel war rein und durchsichtig; und allüberall auf den Höhen und Hängen lag dicker, dichter Schnee, die alten Lärchen und Fichten zu beiden Seiten prangten im Rauhreif von oben bis unten; und als von ferne der erste Grenzbote des deutschen Heimatlandes, das Wettersteingebirge, auftauchte, da schien sein zackiges Haupt eine Burg aus durchsichtigen Edelsteinen zu sein.

„Und da standen auf dem schmalen Gang des Zuges zwei Menschenkinder nebeneinander und blickten gemeinschaftlich in die herrliche Natur hinaus. Und als nun auf einmal ein neues Tal sich öffnete, von flimmerndem Sonnenlicht überflutet, da riefen sie beide zu gleicher Zeit: ,o Gott, wie schön!‘ und sahen sich dann beide erstaunt in die Augen.

„Wie sich's nun so fügt im Leben, daß ein hingeworfenes Wort das erste Glied einer goldenen Kette wird, so war's auch hier, der gemeinsame Ausruf des Entzückens führte die beiden Menschenkinder zusammen. Sie erfuhr von ihm, daß er mit seinen Geschwistern nach dem Süden gemußt, um die Mutter, die dort unten vergebens Heilung gesucht, in die fremde Erde zu senken. Sie lernte dann auch die Schwester kennen; das Nesthäkchen, von dem sie beide mit vieler Liebe sprachen, war daheim geblieben, der Vater weilte noch am Grabe der Verblichenen.

„In München blieben sie alle gemeinsam ein paar Tage, dann reiste die Fremde allein weiter, während die Geschwister in ihr Heimatstädtchen zurückkehrten, nach den Bergen.

„Aber während der einsamen Heimfahrt und noch lange zu Hause mußte die Fremde an den großen, quecksilbrigen Jungen denken, der für die liebe Gottesnatur um ihn her so ungewöhnlich klare Augen hatte! Und eines schönen Tages klopfte jemand an ihre Türe, und das war der große Junge von der Reise. Der wollte gern eine ernsthafte, kluge Freundin haben, die ein wenig schneller zu erreichen sei als die fernen Schwestern. Er nahm sogar einmal einen kühnen Anlauf, sich in seine uralte Freundin zu verlieben, aber da zeigte sie ihm das ernsthafte Bild eines lieben, treuen Mannes, der zwar auf hoher See, gar weit von hier lebe, der aber doch sein treues Weib zu Hause wisse, das ihn tagtäglich zurückerwartet. Und da fügte sich der große Junge fein artig in sein Geschick.

„Währenddessen hatte er aber, Gott weiß, von wem, erfahren, wann seiner Freundin Geburtstag sei. Und da schickte er ihr mit einem recht schlingelhaft übermütigen Brief ein großmächtiges Paket, darin lag ein Bild, ein Gemälde. Das führte die einsame Frau hinein in den tiefsten Buchenwald, wo eine sammetgleiche Wiese sich ausbreitet, und da feierten der Waldschrat und die Elfen das Johannisfest.

„Vor dem Bilde hat sie lange gesessen und kein Auge davon verwendet und hat es nicht glauben wollen, daß der große Junge das gemalt hatte. Aber da standen auf einem riesigen Baumstumpf seine Anfangsbuchstaben, und der liebe, schlimme Brief tat es ihr doppelt kund — da mußte sie's wohl glauben.

„Seitdem sie aber das Bild in Händen gehalten, da dachte sie anders von ihrem jungen Freunde. Sie sah den Tag kommen, an dem der große Junge ein wirklich großer würde; aber sie ließ ihm Zeit, mit sich selber ins reine zu kommen, denn ein Talent, das sich nicht selbst befreit, ist keins.

„Nun ist der Tag gekommen, auf den ich lange gewartet habe, wo mein junger Freund zum Bewußtsein seiner ureigensten Bestimmung gekommen ist. Denn aus Ihrer ganzen heftigen Anklage vorhin, mein Freund, hörte ich doch vor allem den innigen Wunsch heraus, sich zu befreien und eigene Wege zu gehen, nicht wahr?“

Elisabeth von Gehe faßte die Hände ihres aufmerksamen Zuhörers und sah ihm mit dem ihr eigenen, gütigen Lächeln in das glühende Gesicht.

„Nun muß ich ihm zum Schluß aber doch noch eine Strafpredigt — hoffentlich die letzte! — halten: wir sollten nicht auf die Schwester schelten, die ihrem geliebten Bruder den Lebensweg so glatt und klar als möglich zeichnen wollte. Wir sollten ihre eigenen Taten nicht verurteilen, denn wir kennen das ernste, einsame Mädchen ebensowenig, wie sie uns kennen kann. Wir sollten unsere Maria desto höher halten, je weniger wir ihr folgen können, weil wir von ihrem früheren Leben wissen, daß sie ein großes, edles Herz hat. Es läuft manch armer Sünder auf der Welt herum, lieber Freund, dem zum Gutwerden nichts fehlt als das Vertrauen seiner Brüder. Bewahren wir der Schwester das Vertrauen, auch wenn wir unsere Wege von den ihren lösen müssen. Wenn wir jetzt tapfer auf unser inneres Ziel losgehen, durch dick und dünn, und wir erreichen es, dann wird die Schwester die erste sein, die's glücklich macht. Aber man darf einen guten Rat nicht durch ein trotziges: ich brauch' dich nicht! beiseite schieben, man muß es auch beweisen können, daß man ihn nicht braucht, nicht wahr?“

Ekkehard ließ seine Hände in den ihren und sah vor sich hin. Er schwieg.

Eine Zeitlang hörte man in dem großen Raum nichts als den stürmischen Atem des jungen Mannes.

Dann ließ er ihre Hände mit sanftem Druck los und erhob sich. Er trat ans Fenster und sah hinaus, Elisabeth folgte ihm mit dem Blick. Es war sehr still geworden in dem Zimmer.

„Ich werde das Abschiedsgesuch einreichen,“ sagte er dann plötzlich monoton, ohne sich umzudrehen.

„Tun Sie das, Ekkehard!“

„Und abreisen.“

„Ja.“

„Nach München.“

„Nach München.“

Wieder eine Pause.

„Wissen Sie, Frau Elisabeth, daß ich viel leichter abreisen würde, wenn's Ihnen ein wenig schwerer fiele?“

Elisabeth schlang die Hände ineinander, aber sie versuchte zu lächeln. „Und wissen Sie, Ekkehard, daß das recht wenig liebenswürdig ist?"

Er wandte sich brüsk um. „Weiß Gott, Elisabeth, darüber dürften Sie nicht spotten; ich bin so eingebildet, zu behaupten, daß Sie sich selber damit wehe tun, wenn Sie unsern Abschied lächelnd übergehen!“

Elisabeth stand auf und trat zu ihm. „Wer sagt Ihnen das, Ekkehard," widersprach sie leise. „Ich denke nur weniger an den Abschied als ans Wiedersehen.— Nein, nein! Sie müssen fein fromm sein, Ekkehard, sonst sag' ich kein Wort mehr davon und Sie bekommen noch eine unendliche Strafpredigt.“

Ekkehard war keines Wortes mächtig. Er liebte diese ernste Frau mit den klugen Augen, ohne es zu wissen, über alles auf der Welt und die unendliche Dankbarkeit, die er für sie hegte, malte einen Heiligenschein um das feine Haupt der geliebten Frau. Er zog ihre schmale, aber kräftige Hand an die Lippen, und Elisabeth fühlte einen warmen Tropfen auf der kühlen Haut. Leise und zaghaft strich sie mit der freien Hand über sein lockiges Haar und flüsterte: „Sie großes Kind!“

Ziemlich zwei Monate später, Mitte Mai, nahm Ekkehard von Reich herzlichen, vielfach bedauerten Abschied von den Kameraden des „lieben, alten Regiments“. Sie hatten den liebenswürdigen, lebensfrohen Jüngsten aufrichtig liebgewonnen, und sein loyaler Oberst schüttelte tagtäglich mindestens einmal den grauen Kopf über den Entschluß seines Lieblings. Obwohl ihm die herzlichen Beweise der Kameradenfreundschaft wohl taten, war Ekkehard von Reich doch wie neugeboren, als er den knappen Waffenrock an den Nagel hing; er hatte das Gefühl, als müsse er sich dehnen und recken, bis die Gelenke knackten, nur um die Arme frei zu bekommen. Alle unangenehmen Eindrücke der nächsten Zeit, der Abschied vom Regiment, der Brief an Maria und ihre Antwort, die nur in der Zusendung von tausend Mark und der Ankündigung eines monatlichen Taschengeldes bestand, vor allem der Abschied von Elisabeth, das folgte sich zu rasch, zu erdrückend, um tiefere Wirkung auf ihn auszuüben. Freilich, als er im Coupé saß, als der überfüllte Zug sich langsam in Bewegung setzte und die Dresdner Türme noch einmal wie ein Lebewohl zum Fenster hereinwinkten, da überkam ihn ein Gefühl der Unsicherheit und der Einsamkeit, wie er's noch nie empfunden hatte. Während die pustende Lokomotive das sanft aufsteigende Tharandter Land durcheilte, sah er teilnahmlos zum Fenster hinaus und versuchte, in die Ereignisse der letzten Tage etwas Klarheit zu bringen. Dabei erinnerte er sich, einen Brief von Maria heute früh noch erhalten zu haben, er hatte ihn noch uneröffnet in der Tasche.

Richtig!

Er sah eine Weile auf die kühlen, gleichmäßigen Schriftzüge nieder, ohne zu lesen, dann faltete er den Bogen auseinander und begann:

Berlin W , d. 12. V. 1900.

„Mein einziger Bruder!

Verzeih mir meine gestrige geschäftliche Kürze, ich habe noch immer meine gewohnte Ruhe nicht zurückgefunden, um mich herum ist alles fremd und unverständlich. Wenn ich nicht das Lockenköpfchen meiner Fee neben mir hätte, wäre ich recht einsam.

Dein Brief kam recht unerwartet in mein Zimmer geflogen, ich brauchte eine geraume Zeit, ehe ich ihn ganz verstand. Dann habe ich lange darüber nachgedacht und habe gefunden, daß Du ganz recht gehandelt hast und noch handeln wirst.

Mein Ekkehard, wir sind eine schöne Reihe von Jahren Hand in Hand miteinander gegangen, eines sich aufs andere stützend. Ich dachte eine Zeitlang, das müsse so fortgehen. Es ist aber anders geworden.

Wir haben unsere Hände gelöst und gehen verschiedene Wege. Es ist ein Moment gekommen, wo wir uns nicht mehr verstehen. Lassen wir Zeit darüber hingehen! Auch meinen Wunsch, daß Du Offizier bleiben möchtest, wirst Du, in vielen, vielen Jahren hoffentlich erst, begreifen lernen; dann ist vielleicht auch der Augenblick gekommen, in dem sich unsere Hände wieder fassen, um sich nicht mehr zu lösen,

Gott mit Dir auf Deinem neuen Wege! Glaube mir, daß Deine Schwester Dich im Geiste immer umgeben möchte, aber ich fühle selbst, daß jeder Mann und jeder Künstler zumal einmal ganz allein stehen muß, um genau zu erfunden, woher ihm der Wind weht.

Für Dein tägliches Leben aber kann ich wenigstens noch sorgen, und ich bitte Dich herzlich, mir die Freude zu lassen. Ich bin sehr glücklich, es in meiner jetzigen Lage zu können, mein Liebling!

Unsere Fee schickt Dir das kleine Päckchen mit tausend Grüßen.

Wir wollen uns alle lieb behalten.

Bewahre den Brief auf, vielleicht kannst Du ihn später einmal brauchen,

Deine Schwester Maria.“

— — — — — — — — — — —

Ekkehard hatte den Brief wie im Traum gelesen. Er war auf alles andere eher gefaßt gewesen als auf diese Zeilen, die ganz so lieb und lind wie die alte Maria von damals zu ihm gesprochen. Eine warme Welle der Liebe stieg in seinem Herzen auf, ihm war, als müsse er das Gelöbnis vom Vertrauen, das er Elisabeth abgelegt, sich selbst noch einmal wiederholen. Die trübe Stimmung hatte ein freundlicheres Licht erhalten.

Gedankenvoll wollte er den Brief wieder in den Umschlag stecken, als ihm ein kleines, flaches Päckchen in Seidenpapier entgegenfiel. Er entfernte die Hülle und hielt eine ganz flache, goldene Kapsel von der Größe eines Zehnmarkstückes in der Hand. Als er sie öffnete, lächelten ihm die lieben, fragenden Augen der Fee entgegen, auf der anderen Seite, mit einem blauen Seidenfaden zusammengehalten, schimmerte eine ihrer herzigen Locken wie ein gefangener Sonnenstrahl.

Gute, kleine Fee!

„Wir wollen uns alle lieb behalten!“

Dann mußte er an den Vater denken, den sie alle so liebgehabt, an die Mutter, die fern begraben lag; und daß die beiden sich nun wiedergefunden hätten in einer unendlichen Klarheit . . . Nun würden sie ihre Kinder segnen von der Höhe und glücklich sein in ihrer Liebe . . .

„Ja, Maria, wir wollen uns alle lieb behalten!“

Zur augenscheinlichen Erinnerung an dies gegenseitige Versprechen befestigte er das goldene Liebeszeichen der Fee mit seinem winzigen Ringelein an der Uhrkette, wie sie sich's wohl auch gedacht, die kleine Schwester.

Dann mußte er wieder an Elisabeth denken. An den Abschied . . . und ans Wiedersehen . . .

Es war kein schöner Maitag, wie ihn die Dichter besingen. Gegen Morgen hatte es geregnet, die trüben Pfützen, die sich in den Ackerfurchen zu beiden Seiten der Bahnlinie sammelten, spiegelten das Bild der mit den Wolken kämpfenden Sonne trübselig wider, die feuchte Atmosphäre drückte die Rauchwolken der Lokomotive unwillig nieder, daß sie, in kurzen Stößen an den Waggonfenstern vorbeihuschend, das Bild der einförmigen Gegend noch reizloser gestalteten, als es ohnehin war.

Erst als die entzückenden Berge und Täler des Vogtlandes sich dem Auge der Reisenden öffneten, als die Wolkenschleier zerrissen und in ihr träges Grau die gespenstischsten Gestalten traten, da wurde Ekkehard aufmerksam, und nun erwachte in ihm der Maler.

Hätte jetzt Elisabeth neben ihm gestanden, sie mit ihrem feinen Verständnis und noch feinerem Empfinden!

Wenn er wiederkam, ein Künstler — der große Junge — —

Ekkehard war ein Bayernkind, und er freute sich auf die Heimat. Die ersten blauweißen Grenzpfähle entlockten ihm einen Jubelruf, den er nicht zu unterdrücken vermochte.

O Heimat! Heimat!

Wenn man lang von daheim fort war und nun sieht man die liebe Erde wieder, dann begrüßt man sie oft mit doppeltem Herzklopfen, halb Freude, halb eine geheime Angst. Man hat sie so innig lieb und hängt so eng an ihr, daß es einem weh tun muß, wenn man sie anders findet, als man hofft. — Und nun schaut sie einen doch wieder mit denselben Augen an, gerade so treuherzig und gut, wie da man Abschied nahm. O, wer da nicht aufjauchzt, und sei's auch nur im tiefsten Herzen drin, der hat seine Heimat nicht lieb!

Auch Ekkehard begrüßte die alten lieben Bilder des Frankenlandes mit einem Gefühl der Dankbarkeit, ohne zu wissen, gegen wen. Ja, das waren wieder die dichten, dunklen Fichtenwälder mit ihrer würzigen, reinen Luft — die üppiggrünen Wiesen an den Ufern eines flinken Baches — die zahlreichen Herden der Rinder oder Gänse, erstere teils übermütig durcheinander springend, teils ehrbar und faul im Grafe liegend, je nach dem Altersunterschied — der Hirtenbub' mitten drunter auf dem Rücken liegend und pfeifend; dem ist's egal, daß es vor nicht langer Zeit tüchtig gegossen hat, und daß der ganze kleine Kerl ein reichlich Teil Himmelwasser in die Gewandung kriegt. Was von selber naß wird, wird auch von selber trocken.

Dann die kleinen Dörfer mit ihren bildsauberen Häusern — und auf jedem Hügel, der's nur halbwegs tragen kann, ein Wallfahrtskirchlein mit rotem Ziegeldach und einem reiselustigen Wetterhahn obenauf.

Keine bedeutende, mächtige Landschaft, aber von einer herzerfrischenden Lieblichkeit, die ihre Wirkung auf Ekkehards sehr leicht bestimmbares Gemüt nicht verfehlte. Er machte Zukunftspläne.

Dabei vergeht einem gemeiniglich sehr schnell die Zeit, und so wurde es Nacht um ihn her, ohne daß er's merkte. Da die Beleuchtung der Coupés wenn auch genügend, so doch durchaus nicht aufregend war, wurde er erst aufmerksam, als eine allgemeine Auferweckung seiner Reisegenossen die Nähe des Zieles voraussetzte. Er sprang auf, nahm seinen Koffer aus dem Netz und erwartete, im Gange stehend, die Einfahrt im Münchener Zentralbahnhof. Daß er dabei manchem Eilfertigen im Wege stand und allerlei Liebenswürdigkeiten, wie sie auf Reisen gang und gäbe sind, an den Kopf bekam, störte ihn durchaus nicht. Das tausendfache Lichtmeer vor ihm, das näher und immer näher zu kommen schien, übte eine faszinierende Gewalt über ihn aus.

„München!“

Der Zug hatte fünfundzwanzig Minuten Verspätung; die Reisenden, die nach Genf die Nacht durchfuhren, gähnten und schimpften über den gestörten ersten Schlummer; Gepäckträger und Schaffner drängten sich durcheinander, besorgte Mütter und schreiende Kinder erschwerten die Passage an den schwierigsten Stellen; eine handfeste Schwäbin hatte ihr Billett verloren und rempelte jeden, der ihr gerade in den Weg kam, mit der Versicherung an, er habe es ganz gewiß eingesteckt — bis der ungeduldig werdende Schaffner das vermißte Kleinod aus dem hochroten Busentuch der Besitzerin holte.

Es war eine Szene voll Verwirrungen und Rücksichtslosigkeiten, komischen und rührenden Bildern, wie man sie auf großen Bahnhöfen alle Stunden erleben kann, die aber auf den unfreiwillig Hineingeratenen einen unbeschreiblich konfusen Eindruck machen. Ekkehard war froh, daß er feinen breitschultrigen Kofferträger sozusagen am Schürzenzipfel hatte. Der kam mit seinem stoischen: „Gebt's Obacht!“ überall durch und lieferte seinen lebendigen wie den leblosen Schützling wohlbehalten im nächsten Hotel ab.

Ekkehard belohnte ihn reichlich und machte sich, nachdem er den ersten Reisestaub in einer mächtigen Waschschüssel ertränkt hatte, auf den Weg in die Stadt, um einmal eine ordentliche Mahlzeit zu halten. Auf den Straßen herrschte, trotz der späten Stunde, noch recht lebhaftes Treiben. Ekkehard mischte sich in die bunten Reihen und ließ sich mit fortziehen, ihm war's ja gleich, wohin. Gelegenheit zu tüchtigem Essen und Trinken gibt's in München alle fünfzig Schritt.

Er ergriff die erste beste und brachte seinen Magen wieder ins nötige Gleichgewicht; wenn ihm auch das mannigfache, bald frohe, bald trübe Bild der letzten Tage noch klar in seiner Seele stand, so war er doch viel zu jung und gesund, um nicht über einen rechtschaffenen Hunger zu verfügen.

Als er sich auf den Heimweg machte, waren die Straßen leer. Mit dem wunderbaren Instinkt, den Ekkehard schon als Knabe bewiesen, fand er den Weg in sein heutiges Heim, ohne sich einmal zu täuschen. Sein rascher Schritt, der in den stillen Straßen widerhallte, erschien ihm selber fremd in der fremden Stadt. Das letztemal war er mit dem Vater hier gewesen, ganz flüchtig nur, aber eben doch mit dem Vater. Nun war er allein.

Ob wohl die Schwestern an ihn dachten? Er sah auf das kleine, goldene Schmuckstück des Schwesterchens nieder und nickte. Er fühlte das plötzlich ganz deutlich.

„Wir wollen uns alle lieb behalten . . .“

Als er an dem Riesengebäude der Frauenkirche vorüberkam, holte die alte Uhr zum ersten Schlag der Mitternachtsstunde aus. Ekkehard blieb stehen und lauschte.

Zwölf Schläge — und der neue Tag kam herauf. Ein neues Leben — ein neues Ziel.

Ein neuer Tag.

Noch als Ekkehard sich mit ehrlicher Müdigkeit auf dem behaglichen Lager ausgestreckt hatte und die Augen schloß, hörte er die sonore Stimme der Kirchenuhr, die die Mitternachtsstunde verkündete, und er versuchte über ihre Bedeutung nachzudenken, bis er in einen tiefen, traumlosen Schlummer sank.

— — — — — — — — — — —

Es dämmerte.

Ekkehard von Reich lief seit drei Uhr nachmittags in den Straßen herum und suchte sich eine Wohnung. Eigentlich wäre das kein so schwieriges Werk gewesen, wenn er nur ein paar möblierte Zimmer verlangt hätte, Aber er wollte partout den halben Boden dazumieten, und das Dach mußte ein großes Fenster haben, unter dem er sein Atelier errichten wollte. Dieser an sich ganz brauchbare Gedanke traf auf verschiedene Hindernisse. Erstens waren derartige Wohnungen nicht gerade zahlreich, dann wuchs mit der Bequemlichkeit der Lage die Höhe der Miete, und davor hatte Ekkehard, seiner Unerfahrenheit wohl eingedenk, einen tiefen Respekt. Die Sache summierte sich nämlich.

Nun lief er schon den vierten Tag in diesem traurigen Neste herum, ohne etwas Gescheites zu entdecken, und da seine Stimmungen immer in Schwankung standen, sank die Laune des jungen Ritters vom Pinsel allmählich unter Null.

Eine unausstehliche Zeit der Unruhe!

Und im Hotel kann man doch nicht immer und ewig bleiben! Wenn nur Maria dabei gewesen wäre! Die wußte immer Rat.

Im Ärger schritt er mächtig aus und paßte im einbrechenden Dunkel natürlich nicht auf den Weg auf, bis er sich von einer kraftvollen Hand beim Kragen gefaßt fühlte und eine lachende Stimme sagte: „Hallo, mein Freund, da geht es geradeswegs in die Isar hinein!“

Ekkehard von Reich befreite sich von dem Griff und drehte sich um. Wäre er noch drei Schritt weitergekommen, so mußte er mit aller Vehemenz gegen das niedere Gitter des Isarkanals prallen. Das sah er nun freilich selbst.

Im ungewissen Licht erblickte er jetzt die hohe Gestalt eines Mannes, der höflich den Hut zog, was der junge Maler erwiderte.

„Verzeihen Sie diese originelle Art der Bekanntmachung,“ sagte der Fremde mit deutlich südländischer Akzentuierung des Deutschen, „aber Sie hatten ein solches Sturmtempo angeschlagen . . .“

„Ich danke Ihnen verbindlichst,“ sagte Ekkehard, ihn unterbrechend. „Sie haben mich vor einer recht unliebsamen Karambolage bewahrt. Aber auch diese Dunkelheit hier!“

„Die Beleuchtung könnte besser sein,“ gab der andere gelassen zu und schlug den Weg in eine etwas hellere Nebenstraße ein. „Gestatten Sie, daß ich mich Ihnen „etwas formvoller als vorhin vorstelle: Graf Utrecht.“

Ekkehard nannte seinen Namen. Sie setzten den Weg gemeinschaftlich fort, sie fanden augenscheinlich Wohlgefallen aneinander. Der Fremde war hochgewachsen, wenn auch nicht ganz so groß wie Ekkehard, der freilich überall mit seiner Hünengestalt auffiel. Auch war er weniger breit, doch von jener geschmeidigen Elastizität der Glieder, die den Südländer auszeichnet. Das dunkle Haar, das scharfgeschnittene Profil, der dunkle Ton des Teints ließen freilich die Vermutung aufkommen, daß Utrecht nicht germanischen Ursprungs sei.

„Wir laufen so in die elektrische Beleuchtung hinein,“ unterbrach der Graf Ekkehards Kombination, „und kümmern uns um kein Ziel. Darf ich fragen, welches das Ihre ist?“

Ekkehard fuhr sich unwillkürlich an den Hemdenkragen. „Hm! Eine Wohnung zu suchen.“

Er sagte das in so tragischem Ton, daß Utrecht lachen mußte. „Eine Wohnung! Aber da bekommen Sie doch an jedem Finger zehn.“

„O ja! Aber nicht, wie ich sie brauche.“

Utrecht sah seinen neuen Freund von der Seite an. „Sind Sie vielleicht Posaunenvirtuos?“

„Nein.“

„Oder angehender Klarinettist?“

„Auch nicht,“ lachte Ekkehard, „Sie meinen, beides könne auf Hindernisse stoßen? Und Sie hätten jedenfalls auch recht. Nein . . . sehen Sie, Graf Utrecht," er schob den Hut ein wenig mehr aus der Stirn, „ich will nämlich Maler werden.“

„Ach so!“ Utrecht blies die Backen auf. „Das hätte ich Ihnen nicht angesehen, obgleich ich mir für gewöhnlich anmaße, ein leidlicher Menschenkenner zu sein. Ich hätte Sie für einen Offizier in Zivil gehalten.“

„Da haben Sie auch recht.“

Utrecht sah ihn fragend an.

„Das ist eine drollige Geschichte,“ fuhr Ekkehard fort, als er das sah, „aber ich kann sie Ihnen nicht so auf der Straße erzählen.“

„Ich will Ihnen etwas sagen,“ meinte der Graf nach einer Pause. „Ich bin ein wenig Orientale und infolgedessen ein Anhänger des Kismet. Mein Ahnungsvermögen flüstert mir zu, daß uns der Zufall nicht umsonst zusammengeführt hat. Wollen Sie mit zu mir kommen?“

Das klang so herzlich und schlicht, so aufrichtig und selbstverständlich zugleich, daß Ekkehard mit Freuden zustimmte.

Der Graf rief eine Droschke heran, nannte dem biederen Rosselenker die Wohnung, und die beiden neuen Freunde fuhren gemeinsam, aber vorläufig stillschweigend durch die hellerleuchteten Straßen. —

Es gibt Menschen, mit denen man Jahre und Jahre in nächster Nähe lebt, und man bleibt einander fremd; und Menschen gibt es, denen schaut man einmal ins Auge, denen drückt man einmal die Hand und fühlt sich verwandt mit ihnen und hat sie gern. So ging es Ekkehard mit Graf Utrecht. Die vorübergleitenden Laternen erhellten sekundenlang das Gesicht des Grafen, und der junge Mann ließ seine Blicke unabläßlich auf diesen strenggeschnittenen, feinen, sarkastischen Zügen ruhen. Der Maler in ihm wachte auf. Utrecht hatte die Lider halb geschlossen und spielte mit seinen Handschuhen. Ekkehard konnte aus dem Ausdruck nicht klug werden, der auf den gebräunten Zügen lag: Spott, Güte, Ernst, Sarkasmus, Bitterkeit, Leichtsinn, Treuherzigkeit, das alles spielte durcheinander und keins behielt die Oberhand. Der ganze Eindruck, den Ekkehard von dem Grafen hatte, war seltsam fremd, aber durchaus vornehm, und der junge Brausekopf, bei dem alles im Sturmtempo gehen mußte, hätte etwas darum gegeben, wenn er jetzt diesem schweigsamen Mann hätte die Hand hinhalten und sagen können! Sei mein Freund . . .

Auch als sie eine halbe Stunde später in dem riesigen Wohnzimmer Utrechts beisammen saßen, ließ ihn dies Gefühl nicht los. Er schwieg, und auch der Graf saß still in seinem gemütlichen Lehnstuhl und schien seine Gedanken mit dem blauen Zigarettenrauch steigen zu lassen.

Wenn man den Besitzer nach seinem Heim beurteilt, war Utrecht ein Mann von geradezu fürstlichem Reichtum. Das orientalisch üppige Gemach, dessen Wände mit Teppichen bekleidet, dessen Fenster durch Schals verhüllt waren, bildete für den seltsamen Mann die rechte Folie. Die warmen, satten Farbentöne ringsum, das gedämpfte Lampenlicht, die weichen Polster und Teppiche rundumher übten einen merkwürdig erschlaffenden Einfluß auf Ekkehard aus. Er lehnte sich zurück und wartete müde, bis Utrecht die Unterhaltung beginnen würde.

Graf Utrecht seinerseits beobachtete im geheimen seinen jungen Gast und schüttelte leise den Kopf. Sehr viel Jugend, sehr viel Schönheit . . . sehr viel Unerfahrenheit . . . zwanzig Jahre vielleicht . . . lieber Gott!

„Ich bitte Sie im voraus um Verzeihung, wenn ich in irgendwelcher Weise gegen Ihre Höflichkeitsregeln verstoße,“ begann er das Gespräch. „Ich habe viel auf Reisen gelebt und dabei leider oder Gott sei Dank sehr viel von dem eingebüßt, was man zum feinen Gesellschaftston rechnet.“

„O bitte,“ sagte Ekkehard, froh, des drückenden Schweigens enthoben zu sein: „Was das betrifft, bin ich von jeher ein Stümper gewesen, und wenn ich gezwungen wäre, auf Hofparkett zu stehen, würde ich mir manchen Rüffel zuziehen.“

„Sie wollten mir erzählen,“ fuhr Utrecht in seiner schlichten, bestimmten Weise ein, die Ekkehard so sympathisch berührte.

Er ließ sich auch nicht lange bitten, sondern begann lebhaft und gemütlich von seinem Leben zu erzählen. Dabei ruhten die Augen des Grafen unausgesetzt auf dem ausdrucksvollen Mienenspiel seines jungen Freundes. „Er hat drei gute Eigenschaften, war das Endresultat seines Überlegens. „Er ist schön, er empfindet lebhaft und fein und er ist aufrichtig. Und drei schlechte: Er ist zu schön, er empfindet zu lebhaft und zu fein und er ist zu aufrichtig. Entweder wird er ein Riese oder ein Krüppel. Sein Lebenslauf wird kein gewöhnlicher werden.“