Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

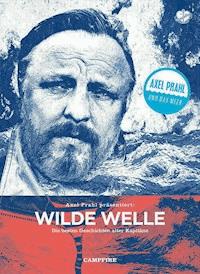

Axel Prahl, Deutschlands beliebtester TV-Kommissar, ist ein Kind der Küste. Als Musiker hat er der See Lieder gewidmet. Für WILDE WELLE wählte Prahl seine liebsten ANKERHERZ-Geschichten alter Kapitäne aus. Er schreibt über seine Liebesbeziehung zum Meer und kommentiert jedes Abenteuer mit persönlichen Gedanken und Erinnerungen. Storys voller Stürme, Stolz und Seemannsgarn. Von schweren Dockern und leichten Mädchen. Und von einer Reise, die ihn um das Kap der Stürme führte. "WILDE WELLE - das sind Geschichten wie aus einem klassischen Drama. Über Seefahrer, die den Naturgewalten trotzen und ihre unbezwingbar scheinenden Kräfte zum Kampf herausfordern - und koste es das eigene Leben. Sie sind lehrreich, ohne lehrerhaft zu sein. Sie sprechen allesamt eine kaum zu zähmende, jahrtausendealte Sehnsucht des Menschen an." AXEL PRAHL Mit den besten Kapitänsabenteuern aus den ANKERHERZ-Bänden ORKANFAHRT, WELLENBRECHER und NORTHWESTERN.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Axel Prahl präsentiert:

WILDE WELLE

Die besten Geschichten alter Kapitäne

Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Axel Prahl

WILDE WELLE

Die besten Geschichten alter Kapitäne

EDITION CAMPFIRE

Originalausgabe

Oktober 2014

Alle Rechte vorbehalten.

© 2014 by Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

Herausgeber: Axel Prahl

Texte: Stefan Kruecken, Axel Prahl

Umschlaggestaltung, Illustrationen und Satz: Henning Weskamp, Hamburg

Fotos: Stefan Kruecken

Reihengestaltung: Ana Lessing, Berlin

Herstellung: Peter Löffelholz, Berlin

eBook: Max Dombrowski, Berlin

Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

www.ankerherz.de

ISBN: 978-3-940138-92-7

»Wenn alles, was da lebt, nur lebt zumeist durch Wasser, so muss das Meer doch mehr sein als nur Meer.

MEINE LIEBSTEN GESCHICHTEN VON DER SEE

Axel Prahl liebt das Meer. Aufgewachsen an der Ostsee, verbindet ihn seit jeher eine Liebesbeziehung mit dem großen Blau. Warum das so ist? Eine Annäherung.

Als mich Stefan Kruecken, der Chef von Ankerherz, seinerzeit fragte, ob ich nicht Interesse hätte, Herausgeber dieses Buches zu werden, sagte ich sofort zu. Nicht nur, weil wir befreundet sind und mir die Arbeit seines kleinen, aber fe1nen Verlags so ausnehmend gut gefällt – denn seine Bücher sind allesamt liebevoll und aufwendig gestaltet und verarbeitet –, es waren vielmehr das Thema und der grundlegende Gedanke, der in diesem Buch steckt: die Liebe zum Meer.

Zunächst war es nur eine spontane Idee. Ebenso spontan schlug ich den Titel vor: »Wilde Welle«. Als ich mich dann konkreter mit der Materie beschäftigte, merkte ich bald, dass es gar nicht so einfach ist, aus all den Ankerherz-Geschichten über das Meer die besten herauszusuchen. Es sind einfach zu viele, und sie sind, in ihrer Art, auch zu unterschiedlich, um sie in einem Buch zusammenzufassen und ihnen trotzdem halbwegs gerecht zu werden.

Also kaprizierten wir uns auf die Kapitänsgeschichten, um das Ganze zumindest thematisch etwas einzugrenzen. Da es aber auch sehr viele Kapitänsgeschichten gibt, zog ich es vor, mich mit Stefan zu verabreden, um gemeinsam die Texte auszusuchen, die in diesem Buch erscheinen sollen. Einer Art Besten-Auslese von Ankerherz.

Dazu hatte sich Stefan ein besonderes »Schmankerl« ausgedacht. Er charterte eine in Travemünde beheimatete Motorjacht, 42 Fuß (ca. 14,50 m) lang, einen wunderschönen Klassiker, der diese Bezeichnung auch in seinem Namen führt: Grand Banks 42 Classic. Bestückt mit zwei beeindruckenden Caterpillar-V8-Dieselmotoren, die satte 500 PS liefern. Dieses Prachtexemplar war 1978 unter dem Namen Jonny vom Stapel gelaufen.

Die Segler unter Ihnen mögen nun vielleicht die Nase rümpfen, aber bei diesem Schmuckstück aus den 1970er-Jahren, das mich irgendwie an den Film »Der Weiße Hai« erinnerte, geriet ich dann doch ins Schwärmen.

In der Kajüte duftete es anheimelnd nach Kaffee und Zigaretten, als wir an Bord kamen; der Himmel riss auf, und die Sommersonne warf ihre wärmenden Strahlen auf das Büchermeer vor mir auf dem Tisch. Stefan hatte sicherheitshalber doch noch mal alle für ihn in Frage kommenden Bücher mitgebracht. Vom Kochbuch »Kombüsengold« bis hin zu »Sturmkap«, dem Seefahrer-Klassiker, den ich seinerzeit als Hörbuch einlesen durfte. Die unglaubliche Reise des damals fünfzehnjährigen Hans Peter Jürgens, der einige Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf einem Viermaster anheuerte, hat mich damals sehr fasziniert. Aus den sieben Monaten, die seine Reise dauern sollte, wurden sieben endlos scheinende Jahre voller Entbehrungen, aber auch voller Abenteuer. Ein Kapitel dieses Buches hatte mich dazu inspiriert, einen Song zu schreiben. »Reise, Reise, alle Mann an Deck« sollte er heißen. Ein paar Musikerfreunde halfen mir, das Stück mit einigen Instrumenten und einem kleinen Seemannschor in einem Homerecording-Verfahren aufzunehmen. Dann schlug ich Stefan vor, dieses Lied gemeinsam mit dem Hörbuch zu veröffentlichen, hatte aber leider versäumt, ihm den Titel mitzuteilen. So erschien dieser Song damals auf dem Hörbuch als »Sturmkap-Lied«.

Diese Version unterscheidet sich allerdings sehr von der 2011 veröffentlichten Fassung auf meiner CD »Blick aufs Mehr«, für die Danny Dziuk eine wunderschöne Ouvertüre schrieb und der Komposition ein neues, orchestrales Arrangement verschaffte.

Als die Musik der beiden V8-Dieselmotoren erklingt, die MS Jonny ablegt und wir gemächlich an der Viermastbark Passat vorbeiziehen, hatten Stefan und ich uns schon darauf geeinigt, dass wir auf dieser kleinen Schiffstour nicht nur die Auswahl der Geschichten treffen wollten. Auf unserem Ausflug von Travemünde nach Neustadt in Holstein, meinem Heimathafen, wollten wir auch meine Beweggründe und meine Motivation, ein solches Buch herauszugeben, erörtern, um aus den Resultaten dieses Gesprächs vielleicht ein kleines persönliches Vorwort zu verfassen.

»Du bist am Meer groß geworden?«, beginnt Stefan unser Gespräch, worauf ich ihm direkt ins Wort falle: »Das ist eine Frage, die kaum eine Zeitung oder Zeitschrift, kaum ein Radio- oder Fernsehsender, die mich interviewt haben, noch nicht verwurstet hat.«

Die schroffe Reaktion meinerseits tat mir anschließend sehr leid. Aber auf sehr, sehr häufig gestellte Fragen von Journalisten reagiere ich manchmal instinktiv etwas allergisch. Es wäre meines Erachtens auch anmaßend, mich wegen meiner Herkunft an der Ostseeküste als Fachmann für maritime Fragen aufzuspielen. Vielmehr beschäftigt mich die grundlegende Frage, die all diesen Geschichten innewohnt. Diesen Geschichten über das Meer, über die Seefahrt, über Seefahrer, die den Naturgewalten trotzen und die die unbezwingbar scheinenden Kräfte der Natur zum Kampf herausfordern – und koste es das eigene Leben! Was vereint sie?

Sie sind nahezu alle aus dem Holz des klassischen Dramas geschnitzt. Sie sprechen allesamt eine kaum zu zähmende, jahrtausendealte Sehnsucht des Menschen an. Seit den Anfängen der Geschichtsschreibung, seit den alten Ägyptern, den Griechen, den Römern hat sich daran nichts verändert. Ob Odysseus, Sir Francis Drake oder der Untergang der Titanic – die Seefahrt war, ist und bleibt ein Faszinosum.

Auch für mich!

Unsere Kapitänsgeschichten berichten aber nicht nur über Abenteuerliches oder gar Heldenhaftes – wobei mir an dieser Stelle gestattet sei anzumerken, dass ich mit der Begrifflichkeit »Held« so meine Schwierigkeiten habe. Sie berichten auch von globalen politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Welche Rohstoffe und Früchte, welches Gemüse oder Stückgut von wo nach wo geliefert wird. Welcher Hafen besser nur mit Begleitbooten der staatlichen Behörden anzulaufen sei oder in welchem Land man sicherheitshalber ein paar Euroscheine oder Dollarnoten als Bestechungsgeld parat halten sollte.

Hunderte solcher spannender Details haben Stefan Kruecken und seine Reporterkollegen in mindestens ebenso vielen Gesprächen mit Kapitänen und anderen Personen, die mit der Seefahrt zu tun haben, zusammengetragen. Sie schrieben darüber interessante, spannende und in jedem Sinne vielfältige Geschichten. Sie erzählen von Menschen höchst unterschiedlicher Natur, von würdevollen Kapitänen, aber eben auch von geckenhaften Gestalten. Von Aufschneidern, von Soldaten, Huren, von allem Möglichen, das die Menschheit zu bieten hat. Chinesen, Koreaner, Engländer, Griechen, Franzosen, Deutsche. Dieses pralle Leben in all seinen unterschiedlichsten Facetten, das vor meinem inneren Auge einen Bildersturm entfachte, ist es, der mich immer wieder fasziniert zu den Ankerherz-Büchern greifen lässt. Manche dieser relativ kurzen Geschichten hätten sicherlich das Potenzial, weitaus detaillierter erzählt oder gar zu einem Filmstoff verarbeitet zu werden. Aber die hier gewählte Erzählform hat auch seine Vorzüge! Sie ermöglicht dem Leser, die Lektüre in kleinen appetitlichen Häppchen zu sich zu nehmen, ohne die Gefahr, sich beispielsweise beim Schmökern unter der Bettdecke die Augen zu verderben.

Bisweilen zwingt die Form den Autor zwar, vermeintlich gewichtige Dinge oder gar eine lebensbestimmende Tragödie in einem Satz zusammenzufassen. Aber dieser eine Satz bietet dem Leser auch viel Platz für die eigene Phantasie und somit auch die Möglichkeit der Spekulation über einen tröstlichen Ausgang.

Viel Vergnügen bei der Lektüre dieses Buches wünscht …

herzlichst, Axel Prahl

1 DER STRICH

»Wie oft geht es im Leben um einen Moment der Intuition? Um ein Gefühl, das man rational nicht erklären kann. In dieser Geschichte rettet es viele Leben und ein Schiff. Die See verzeiht nicht.« ~ Axel Prahl

8° 12’ S / 126° 26’ O

Reise von Singapur nach Papua-Neuguinea

»MS Starman Australia«

in der Nacht auf den 15. Februar 1990

Auf dem Radargerät ist ein geheimnisvoller Strich zu sehen. Was kann das sein? Eine Gewitterfront in einer ruhigen Tropennacht? Klaus D. Weinack ist beunruhigt, greift zum Fernglas. Und sieht eine gewaltige Welle auf sein Schiff zurollen.

Um auf See zu überleben, bedarf es manchmal eines Instinkts. Eines besonderen Gespürs, das man nicht aus Büchern lernen kann, sondern das gewachsen ist, in vielen Jahren auf dem Meer. Dieser Sinn rettete 32 Männer und ein Schiff vor einer Katastrophe, die auf uns aus dem Nichts zurollte.

Mit schweren Bulldozern für die seinerzeit größte Goldmine der Welt, die sich unweit der Mündung des Fly River in Papua-Neuguinea befand, waren wir in Singapur ausgelaufen. Einige der gewaltigen Baumaschinen standen an Deck und ich hatte sie, damit Seeschlag sie nicht beschädigen konnte, mit den Schaufeln Richtung Bug aufstellen lassen. Nichts mehr als eine Vorsichtsmaßnahme, denn unsere Route führte durch die Java-See und die Torres-Straße nördlich von Australien, also durch ein Fahrtgebiet, das als ruhig gilt.

Tatsächlich erschien die See glatt wie ein großer Ententeich, als wir nach fünf Tagen auf See mit voller Fahrt, knapp 14 Knoten, zwischen den Inseln Wetar und Timor hindurchfuhren. Gegen zwei Uhr nachts ging ich auf die Brücke, weil ich nicht einschlafen konnte. Der Zweite Offizier meldete keine besonderen Vorkommnisse und ich trat hinaus auf die Nock der Brücke, um die laue Tropenluft zu genießen und in den Sternenhimmel zu sehen.

Ich wollte mich gerade in Richtung Koje verabschieden, als ich am Radargerät vorbeikam und im Augenwinkel etwas Merkwürdiges bemerkte. Was war das für ein Strich auf der Anzeige? Quer über den Bildschirm zeigte das Gerät etwas an, das sich 20 Seemeilen vor uns befinden sollte. Der Zweite Offizier bekam das nicht mit. Er saß im Kapitänsstuhl und döste. Ich griff nach einem Fernglas, ging wieder hinaus auf die Nock und suchte den Horizont ab.

Es sah aus wie eine lang gezogene weiße Wolke.

Eine weiße Wolke, mitten in einer sternklaren tropischen Nacht? Das war unmöglich. Land konnte es auch nicht sein. Eine Gewitterfront? Ich fand keine plausible Erklärung, beobachtete das seltsame Gebilde weiter – und erschrak. Es war die Krone einer gewaltigen Welle, die auf uns zukam. Das war ein Tsunami!

Ich stürzte zurück auf die Brücke und löste »Crew-Alarm« aus, worauf ein schrilles Klingeln jeden an Bord weckte. Schlaftrunkene Offiziere und Matrosen eilten herbei, die meisten noch in Unterwäsche. Nun kam es auf jede Minute an. Ich gab Befehl, Türen und Bulleyes seefest zu verschließen, so viele, wie wir in der Kürze der Zeit schafften. Unsere Geschwindigkeit reduzierte ich auf langsame Fahrt und gab dem Rudergänger Order, den Kurs um 15 Grad zu ändern, um die Welle etwas seitlich anzulaufen.

Jetzt konnten wir deutlicher das Monstrum sehen, das auf uns zurollte. Nicht besonders schnell, etwa mit dem Tempo eines Rennradfahrers. Ich schätzte, dass die Welle mindestens 25 Meter hoch war. Niemand auf der Brücke sprach ein Wort.

Die Filippinos bekreuzigten sich.

Noch knapp 500 Meter bis zum Aufprall. Ich reduzierte beide Hauptmaschinen auf ganz langsame Fahrt. Als der Steven sich zu heben begann, drückte ich die Hebel der Maschinen auf volle Fahrt voraus. Dann brach die Welle über uns, man konnte nichts mehr sehen, für Sekunden befanden wir uns unter einem Vorhang. Das Schiff hob sich um 45 Grad, überall Wasser, auf Back und Vorschiff und bis hinauf zu beiden Brückennocken. Es wurde ganz still.

Wir glitten sanft hinab und das Schiff schüttelte sich regelrecht. Wie aus kleinen Wasserfällen strömte die See aus den Speigatten. Es war überstanden. Allmählich beruhigte sich mein rasendes Herz. Ich ließ nachsehen, welche Schäden der Tsunami verursacht hatte. An Steuerbordseite war eine Positionslampe zerschlagen worden, Stauhölzer und Bohlen hatte die Welle fortgespült. Ihre Wucht hatte einige der Bulldozer, jeder von ihnen 150 Tonnen schwer, verschoben wie Spielzeugbagger. Wir hatten Glück. Ohne weitere Vorkommnisse liefen wir 36 Stunden später in unserem Bestimmungshafen ein. Ich dachte noch lange über diese Nacht und jenen Moment nach, als ich im Vorbeischlendern den Strich auf dem Radargerät registrierte. Hätte ich ihn nicht bemerkt, wären wir mit voller Fahrt und frontal auf die Welle gelaufen – dann hätte man nie wieder etwas vom Schiff und seiner Besatzung gehört. So manches Gebet ging in dieser Nacht von Bord der Starman Australia gen Himmel.

Ich habe meinen Beruf geliebt, denn es war ein Leben voller Abenteuer, seit ich als Schiffsjunge auf der Passat nach Südamerika segelte. In der Lombokstraße war ich dabei, als wir einen Angriff von Piraten abwehrten. Ich fuhr durch tückisches Eis vor Neufundland, um Papier für die englische Zeitung »Times« zu holen, lernte die Stürme der Biskaya fürchten, transportierte Korbwaren aus Maos China, Kloschüsseln aus der DDR und Riesenschildkröten von den Galapagosinseln, lauschte den Papageien am Amazonas und beobachtete Krokodile in Australien.

In Kamerun organisierte ich als Kapitän eine kleine Expedition durch den Urwald, um ein Dorf von Buschmännern zu besuchen, wobei wir auf dem Rückweg zum Strand, wo eine Barkasse lag, in einen Sumpf gerieten. Unsere Beine waren anschließend mit Dutzenden schwarzen Blutegeln gespickt, aber die Stunden im Dschungel, in denen wir ein wenig lernten vom Leben der glücklichen Urwaldmenschen, waren jede Qual wert gewesen.

Als Erster Offizier taugte ich sogar als Vorlage für eine Romanfigur. In der Geschichte »Johnny Brooks und die verschwundene Million« bin ich gewissermaßen Johnny Brooks, der Rest der Geschichte aber ist etwas frisiert. Von Hamburg aus waren wir im Sommer 1980 mit einem Stückgutfrachter über Antwerpen und Monrovia den Zaire-Fluss hinauf in die heiße, stickige Flussstadt Matadi gefahren. Zur Ladung gehörten 100 Blechkisten, die in den Ladungspapieren als »Bankpapiere« gelistet waren. Matadi war ein finsteres, heruntergekommenes Loch, berüchtigt wegen Korruption und Kriminalität. Etwa zehn Prozent der Ladung wurden beim Löschen gestohlen und es war nicht klar, wie viele der Diebe in Polizeikleidung steckten. Einmal stahl man aus dem Laderaum mehrere schwere Ledersessel, ein anderes Mal einen Maserati, einen silbergrauen Sportwagen, der für einen Minister bestimmt war. Zumindest stand der Maserati hinterher als gestohlen in den Papieren für die Versicherung. Ich hatte aber gesehen, dass er mit einem Kran an die Pier gehievt und von Uniformierten abgeholt worden war.

Elektroartikel, Videorekorder, Fernseher galten als besonders beliebte Beute und es war nicht ratsam, sich mit den Kriminellen anzulegen. Besonders aggressiv war die Atmosphäre beim Löschen, wenn wir Bier aus Bremen geladen hatten. Die Hafenarbeiter rissen die Kartons auf, öffneten die Flaschen mit ihren Zähnen und betranken sich. Im Falle der geheimnisvollen 100 Blechkisten mit »Bankpapieren« aber blieb mir gar nichts anderes übrig, als schnellstmöglich die Behörden zu alarmieren.

Als ich in den Laderaum kam, wirbelten Geldscheine wie Konfetti durch die Luft. Es herrschte Tumult, Dutzende Männer schrien durcheinander. Die Hafenarbeiter waren aus Begeisterung über den plötzlichen Reichtum wie von Sinnen und stopften sich Banknoten in ihre Taschen. In den Kisten befanden sich Millionen. Zaire, wie die Währung seinerzeit hieß, offenbar Nachschub für die Zentralbank des Landes. Dass die Scheine noch keine Seriennummer trugen und damit noch wertlos waren, fiel erst später auf, als der herbeigeeilte Stoßtrupp das Schiff wieder verlassen hatte.

Eine Million war, anders als im Roman, jedenfalls nicht verschwunden.

Den ungewöhnlichsten Proviant lernte ich auf einer anderen Reise im Jahre 1983 kennen, einer faszinierenden Reise, die 3200 Kilometer weit den Amazonas hinaufführte, mit Bohrmaterial für eine Ölfirma in Iquitos, einer Stadt in Peru. Zwei Lotsen waren an Bord gekommen, Indios, die auf wundersame Weise den richtigen Weg in einem Flussbett fanden, das sich immer wieder veränderte. Sie hatten Leguane im Gepäck. Zwei Abende später lag über dem Deck ein Geruch nach Barbecue. Ich sah nach und bekam sogleich eine Einladung zum Dinner: Es gab Leguan am Spieß.

Seemann zu sein, das gab mir die Gelegenheit, wegen der langen Liegezeiten in den Häfen fremde Kulturen kennenzulernen. Ich genoss die Kameradschaft an Bord, die auch in schwierigen, in stürmischen Zeiten funktionierte. Ich spürte ein Gefühl von Eigenständigkeit und Freiheit auf See. Bis das Zeitalter der Containerschifffahrt und Ausflaggung begann und die deutschen Reeder im ständigen Streben, ihre Schiffe noch kostengünstiger fahren zu lassen, den Druck auf die Kapitäne und die Offiziere erhöhten. Mit der Freiheit war es nun vorbei. Mit der Eigenständigkeit sowieso.

Statt mit 40 ausgebildeten Seemännern dampfte man mit 20 Anfängern von den Philippinen oder aus anderen Billiglohnländern durch die Gegend, die in vielen Fällen, kurz bevor sie an Bord kamen, angelernt worden waren. Ich mache den Leuten keinen Vorwurf, sie taten ihr Bestes, aber sie waren eben Laien, deren Unwissenheit besonders den Chief in der Maschine vor Herausforderungen stellte. Wenn wir mit einer neuen Crew ausliefen, verbrachte er die ersten Tage ohne jede Pause unter Deck, bis zumindest die einfachsten Grundabläufe erklärt waren. Mit Seemannschaft hatte das nichts zu tun und man konnte nur hoffen, nicht in ernste Krisensituationen zu geraten.

Szenen wie in Wildwest-Filmen spielten sich bisweilen ab, wenn ich die Heuer ausgeteilt hatte. In bar, pro Mann knapp 1000 US-Dollar. Auf manchen Reisen deponierte ich im Safe meiner Kapitänskajüte mehr Bargeld als manche Dorfbank – manchmal sogar mehr als eine Viertelmillion Dollar. Was immer wieder Erfindungsreichtum erforderte, denn es hieß, den Schlüssel zum Safe zu verstecken, damit ihn der Steward nicht fand. Ich löste drei Schrauben einer Deckenlampe und legte den Schlüssel in den Hohlraum. Oder ich befestigte ihn mit einem Gummiband unter einer Schublade meiner Koje.

Regelmäßig kam es zu Gewaltakten, wenn ich den Lohn verteilt hatte. Jemand war bestohlen worden, es gab Verdächtigungen, Anschuldigungen, es folgten Beleidigungen und dann dauerte es nicht mehr lange, bis die Dinge eskalierten. Während wir vor Houston in Texas auf Reede lagen und auf einen Lotsen warteten, attackierten sich mehrere Matrosen mit Messern. Ergebnis: sechs Verletzte und ein mittelgroßer Polizeieinsatz.

Das Leben als Kapitän wurde immer einsamer. Wenn man einen Leitenden Ingenieur an Bord hatte, der sich lieber stundenlang selbst die Karten legte, als sich nach Feierabend zu unterhalten, gab es wochenlang keinen Gesprächspartner. Dann hockte man abends in seiner Kammer, dachte an seine Familie, an seine Frau und Kinder am anderen Ende des Meeres, und versuchte, nicht unterzugehen.

Zu Beginn meiner Laufbahn waren Kapitäne Autoritätspersonen, die von ihren Reedern mit Respekt behandelt wurden. Am Ende meiner Laufbahn konnte es vorkommen, dass mich irgendein Praktikant über Satellitentelefon anrief, um irgendwelche Nichtigkeiten aus dem letzten Hafen zu klären. Dass es auf der Welt unterschiedliche Zeitzonen gibt und ich gerade in einer Tiefschlafphase unterwegs war, schien niemanden zu interessieren.

Hinzu kam das ungute Gefühl, ständig überwacht zu werden und auf einer Art »gläsernem Schiff« unterwegs zu sein. Einmal waren wir in indonesischen Gewässern an einem Fischerboot vorbeigekommen und ich hatte, weil wir bestens in der Zeit lagen und unseren Zielhafen früher als errechnet anlaufen konnten, die Maschine herunterfahren lassen, um frischen Fisch zu kaufen. Dabei trieb das Schiff etwas vom Kurs ab. Es vergingen wenige Minuten, bis auf der Brücke das Telefon klingelte. Jemand aus der Zentrale meldete sich und klang genervt, als er fragte: »Kapitän, Sie sind nicht auf Kurs. Was ist denn los?«

In einer anderen Angelegenheit hingegen hätte ich mir gewünscht, dass sich jemand von der Reederei für mich interessierte. Als ich nach einem tragischen Unfall verhaftet wurde und mich meine Firma im Stich ließ. Loyalität ist mir wichtig. Was im Januar 1986 geschah, ist für mich bis heute eine Enttäuschung. Wir hatten einen Kessel für eine Raffinerie geladen und waren unterwegs von Sulina im Schwarzen Meer nach Piräus. Der Kessel hatte gewaltige Ausmaße, selbst für unser Schwergutschiff. Einen Tag vor Ankunft in Piräus hatte ich achtern die Verschanzung entfernen und durch vier Stahlseile ersetzen lassen, um im Hafen Zeit zu sparen; unsere Ladung sollte über das Heck abgerollt werden. Das war nichts Besonderes und jeder wusste, dass er an Deck achtgeben musste, weil wir oft mit übergroßen Gütern für Atomreaktoren oder Fabriken unterwegs waren.

Der Lotse kam an Bord, um uns durch das schwierige Fahrwasser zu dirigieren. An Deck liefen Routinearbeiten, das Schiff wurde vor dem Einlaufen klargemacht und die Festmacherleinen herausgeholt. Die Sonne ging gerade auf, es war ein kalter, ziemlich windiger Morgen über der Ägäis und wir passierten in unruhiger See eine enge Stelle zwischen zwei Inseln.

»Mann über Bord! Achtung! Mann über Bord!«, hallte es aus dem Sprechfunkgerät, das auf der Brücke lag.

Ich wollte sofort Befehl geben, die Maschine zu stoppen, aber der Lotse unterbrach mich. »Kapitän, das ist zu gefährlich! Es ist eng an dieser Stelle, der Wind weht stark. Alarmieren Sie lieber die Behörden!« Tatsächlich befanden sich auf einer der Inseln gleich mehrere Stationen der Marine, des Rettungsdienstes und der Lotsen, und mir leuchtete ein, dass die Retter mit ihren Booten viel schneller den Schiffbrüchigen bergen konnten als wir. Etwa zehn Minuten hätten wir benötigt, um ein Rettungsboot zu Wasser zu lassen.

Schon kurz nach Absetzen des Notrufs tauchte ein weißes Boot der griechischen Marine auf. Weniger als fünf Minuten dauerte es, bis sie den philippinischen Matrosen entdeckten und ihn bargen. Jeder auf der Brücke war erleichtert, weil wir davon ausgingen, dass das Unglück ein glimpfliches Ende genommen hatte.

Doch dann: Schockzustand. »Der Gerettete ist tot«, hörten wir über Funk. War er in die Propeller geraten? Oder hatte er einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und war ertrunken? Entsetzen herrschte auf der Brücke, Fassungslosigkeit und Trauer. Wir liefen in Piräus ein. Der Verunglückte war knapp 40 Jahre alt gewesen, ein Matrose, ein unauffälliger Mann. Ich saß mit den Offizieren im Salon, es war kurz nach zwölf Uhr, und wartete auf Vertreter diverser Behörden, als Beamte der Hafenpolizei grußlos hereinkamen.

»Kapitän, Sie haben sich schuldhaft verhalten!«, sagte ein Uniformierter mit schneidender Stimme.

»Bitte, was meinen Sie?«, antwortete ich erschrocken.

»Wir haben von Mannschaftsmitgliedern erfahren, dass Sie die Maschine nicht gestoppt haben und dass Sie an der Stelle, wo der Verunglückte außenbords fiel, vorher die Verschanzung entfernen ließen. Unterschreiben Sie dies hier!«, zischte er und hielt mir ein vorbereitetes Protokoll hin. Es war auf Griechisch ausgefüllt.

»Ich werde das nicht unterschreiben«, antwortete ich, »ich weiß ja nicht mal, was da steht!«

»Dann bleibt mir keine andere Wahl«, entgegnete der Polizist und forderte mich auf, die Arme nach vorne auszustrecken. Er legte mir Handschellen an und führte mich über die Gangway von Bord.

In einem Polizeiwagen fuhr man mich in ein Gefängnis und sperrte mich in eine Zelle. Vier Meter im Quadrat, eine schmale Bank, ein Eimer als Toilette. Sechs andere Gefangene musterten mich. Ich trug eine Khakiuniform und ein weißes Hemd. Vermutlich hielten sie mich für einen Kapitän, der ein Verbrechen begangen hatte. Zu überraschen schien dies keinen meiner Zellengenossen.

Ich dachte nun, dass es nur eine Frage weniger Stunden sein könnte, bis meine Reederei einen Anwalt bestellte, ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft vorbeikam oder ein Agent der Reederei die Kaution für mich hinterlegte. Doch nichts geschah. Der Nachmittag verstrich, auch der Abend. Es wurde Nacht. Noch immer tauchte keine Hilfe auf. Ich wurde unruhig und fand keinen Schlaf auf dem nackten Boden. Die Ereignisse drehten sich immer wieder in meinem Kopf, der Gedanke an das Unglück, das ich mir nicht erklären konnte. Und das Gefühl, von aller Welt verlassen zu sein.

Eigentlich war ich am Nachmittag des Unglückstages mit einem Bekannten verabredet gewesen, einem Seemannsdiakon namens Günther, den ich während einer meiner Reisen in Douala getroffen hatte und der seit Kurzem in Athen lebte. Der Aufseher genehmigte mir nach einigen Bitten ein Telefonat, das ich nutzte, meinem Bekannten die unangenehme Lage zu schildern. Günther versprach, etwas zu unternehmen. Aus meiner Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung der Reederei wurde Wut.

Am nächsten Tag bekam ich Hilfe durch einen Anwalt, den mein Helfer beauftragt hatte. Er erklärte mir, dass bereits für übermorgen eine Seeamtsverhandlung angesetzt war, in der die Schuldfrage geklärt werden sollte. Ich kam frei, fuhr zurück in den Hafen, ging aufs Schiff, um zu duschen und die Kleidung zu wechseln. Danach berieten wir, was zu tun war. Von der Mannschaft hatte ich einen Tipp bekommen, dass der Verunglückte alkoholkrank gewesen war und stark angetrunken den Dienst angetreten hatte.

Mein Anwalt beantragte sogleich eine Obduktion. Das Ergebnis der Leichenbeschau und einige Zeugenaussagen führten dazu, dass die Seeamtsverhandlung rasch beendet war: Der Matrose hatte zum Zeitpunkt des Unglücks eine Menge Alkohol im Blut. Obwohl an Bord striktes Trinkverbot herrschte, hatte er in der Nacht alleine eine Flasche Whiskey geleert. Auch die Ereignisse, die zum Unglück führten, konnten rekonstruiert werden: Dem Matrosen, etwas wackelig auf den Beinen, war bei Aufräumarbeiten eine schwere Leine ins Wasser gefallen. Beim Versuch, sie wieder an Bord zu ziehen, hatte er das Gleichgewicht verloren, war vom Gewicht der Leine ins Meer gezogen worden und im Schraubenwasser ertrunken.

Der Freispruch des Seegerichts erleichterte mich, doch die Gedanken an die vergangenen 72 Stunden gingen mir lange nicht aus dem Kopf. Viel Zeit blieb mir nicht für Emotionen, denn ich musste mich wieder Problemen im Bordalltag zuwenden. Die philippinische Besatzung drohte, in einen Streik zu treten, weil sie glaubte, dass nach dem Unglück böse Geister an Bord hausten. Ein Offizier kannte einen Priester, der sich mit Geistern bestens auskannte und Kokosmilch versprenkelte. Wir warfen die Leinen los.

Kapitän Klaus D. Weinack, Jahrgang 1935, geboren in Insterburg (Ostpreußen), wuchs nach der Vertreibung in Niendorf an der Ostsee auf. Beseelt vom Wunsch, Kapitän zu werden, besuchte er die Schiffsjungenschule auf dem Priwall bei Travemünde. Obwohl er während der ersten Reise unter starker Seekrankheit litt, verfolgte er seinen Traum und machte 1962 sein Kapitänspatent.

2 MS PANOPTIKUM

»Fahr mal los! Wir regeln das irgendwie ... Ja, das habe ich auch schon des Öfteren gedacht und habe es dann auch versucht. Auf der Straße mag das ja meistens auch gut gehen. Auf See eher nicht.« ~ Axel Prahl

48° 33’ N / 5° 26’ W auf dem Weg von Wyk (Föhr) nach Ko Samui (Thailand) an Bord der Autofähre »Raja 1« im März 1995

Gebaut ist die kleine Autofähre für das Wattenmeer in Nordfriesland, doch als sie ein thailändischer Investor erwirbt, muss sie jemand durch die herbstliche Nordsee und die Biskaya bringen. Der Kapitän verliert im Sturm die Nerven, die Mannschaft jedes Vertrauen. Hans Erich Bradhering, als Helfer an Bord, erlebt die schwierigsten Stunden seiner Laufbahn.

Diese Bemerkung über den Monsun, vor dem man sich im Indischen Ozean in Acht nehmen muss, diesen Hinweis hätte ich mir verkneifen sollen. Als mich im Besprechungszimmer der Reederei alle ansahen, wusste ich, wer die kleine Fähre von Wyk auf Föhr nach Ko Samui in Thailand überführen würde. Zumindest auf der gefährlichen Passage durch die Nordsee und die Biskaya, auf jenem Teil der Reise, der die meisten Sorgen bereitete. Die Nordfriesland war fürs friedliche friesische Wattenmeer gebaut worden, nicht für den Atlantik im Winter.

›Toll gemacht, Bradhering‹, dachte ich, ›ganz toll.‹