Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KLAK Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine wilde Schießerei auf dem Hermannplatz in Neukölln ist das Präludium für einen besonders brutalen Berliner „Clash of Cultures“ zwischen einem bibelfesten polnischen Autodieb, einem arabischen Familienclan und einer ukrainischen Mafiakillerin. Eine Menge Tote und der sich einmischende Staatsschutz bereiten Kommissar Dominik Lemberger schlaflose Nächte. Als sein liebeskranker Dolmetscher Christoph Mollwitz auch noch mit den Autodieben in Polen verschwindet, kommt es zum Showdown unter den Gipfeln des Riesengebirges.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

1. Auflage, 2015

© Oliver Zimski, 2015

© KLAK Verlag, Berlin 2015

Alle Rechte vorbehalten

Layout+Satz: Sandra Betz

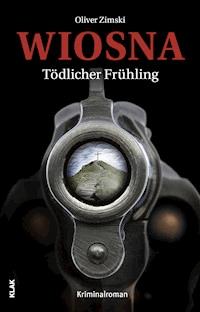

Umschlag: Umschlaggestaltung Thomas Heidtmann Verwendung eines Fotos von ©Rainer Sturm/pixelio.de Verwendung eines Fotos von ©fotozick/fotolia.de Verwendung eines Fotos von ©Gramper/istockphoto.com Druck: Drukarnia ArtDruk, Szczecin

ISBN: 978-3-943767-52-0

E-Book:978-3-943767-53-7

* Das Zitat auf ist von der spanischen Sängerin Bebe aus dem dem Song „Siempre me quedará“ von der CD „Pafuera telaranas“ (2005).

Personen und Handlung des Romans sind frei erfunden,

eventuelle Ähnlichkeiten rein zufällig.

Für Minia & Jacki

Glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben. André Gide

Prolog

Jozef Swiatelka stand vor den Trümmern seiner Autowerkstatt in Berlin und sprach mit Gott. Was willst du mir damit sagen? In den Gesichtern seiner beiden Mechaniker standen Wut und Verzweiflung. Wie kannst du zulassen, dass in einer einzigen Nacht zerstört wird, was mit so viel Hoffnung aufgebaut wurde? Mit der Werkstatt waren auch drei Oldtimer verbrannt, Liebhaberstücke, wie sie ihm in Zukunft kein Kunde mehr anvertrauen würde. Sein Ruf, für den er zehn Jahre lang geschuftet und die Familie in Polen nur jedes zweite Wochenende gesehen hatte, war ruiniert. Zehn Jahre, in denen er sein Geld auf ehrliche Weise verdient und Steuern gezahlt hatte wie jeder normale Bürger.

Das war nicht immer so gewesen. Anfangs hatte er auch Fahrzeuge zweifelhafter Herkunft weiterverkauft. Doch sobald er es sich leisten konnte, hatte er die alten Kontakte zur polnischen Unterwelt auf Eis gelegt. In einem Riesengebirgsdorf bei Jelenia Góra zahlten seine Frau Magda und er ihr Eigenheim ab, die beiden Kinder gingen auf eine Privatschule. All dies war nun in Frage gestellt.

Dass Gott kein guter Onkel war, wusste er, seit er mit 14 Jahren seine Mutter verloren hatte. Damals im kommunistischen Polen erhielt man eine wirksame Krebstherapie nur, wenn man dem Arzt einen Umschlag mit westlichen Devisen über den Tisch schob. Den Eltern war das nicht möglich gewesen. Nach dem Tod der Mutter hatte sich Gott hingegen als treuer Begleiter erwiesen. Ohne ihn hätte er nie die Kraft aufgebracht, ins Ausland zu gehen und sich eine solide Existenz aufzubauen.

Das Unheil nahm seinen Lauf mit Boudaris Anruf im Sommer letzten Jahres. Autohändler Boudari bat ihn zur Überbrückung eines Engpasses um ein privates Darlehen von 20.000 Euro. Sie hatten ein paar Mal zusammengearbeitet, und bis Ende Oktober konnte er das Geld entbehren, zumal es ordentlich verzinst wurde. Außerdem kannte der Autohändler einen guten Notar. Der saß zwar im zweiten Hinterhof zwischen lauter Fabriketagen, aber neben der Tür hing ein Metallschild mit dem Wappen des Landes Berlin, und unter den Vertrag drückte er ein offizielles Siegel.

Mitte November war das Geld immer noch nicht zurück auf Swiatelkas Konto. Am Telefon entschuldigte sich Boudari wortreich und versprach, bis Monatsende alles zurückzuzahlen. Drei Wochen später war sein Handy tot. Auch im Autohaus war er nicht zu sprechen. Und derselbe Notar, der vor einem Vierteljahr das Darlehen abgesichert hatte, verweigerte nun jedes Gespräch und drohte mit Hausverbot.

„Bitte rufen die Polizei“, rief Swiatelka und schwenkte seine Abschrift des Darlehensvertrages durch die Luft. „Ich gern warte!“

Kurz darauf erschienen zwei kräftig gebaute Männer und zerrten ihn aus dem Büro in die leer stehende Fabriketage darunter. Dort stießen sie ihn zu Boden und zerrissen seinen Vertrag in kleine Schnipsel. An Gegenwehr war nicht zu denken. Während der eine auf ihm kniete und ihn festhielt, beugte sich der andere zu ihm herunter. Er roch stark nach Parfüm und sprach – soweit Swiatelka das beurteilen konnte – ein tadelloses Deutsch.

„Lass meinen Vater in Ruhe, sonst verlierst du mehr als nur ein bisschen Geld, viel mehr. Dein Auto, dein Laden – da kann viel passieren.“

„Matka Boska“, flüsterte Swiatelka. „Heilige Mutter Maria, bete für mich!“

„Und eine schöne Frau hast du auch“, fügte Boudaris Sohn hinzu, dann trat er ihm mit voller Wucht in die Rippen.

Swiatelka schleppte sich in seine Wohnung, entschlossen, zur Polizei zu gehen. Doch bevor er dazu kam, rief Magda aus Polen an. Sie habe einen mysteriösen Anruf von einer Frau erhalten, die ihr geraten habe, gut auf sich selbst und die Kinder aufzupassen.

„Eine Polin?“, fragte er.

„Zumindest sprach sie fließend Polnisch. Jozef, was hat das zu bedeuten?“

„Keine Angst, ich regele das.“

Nach intensiver Rücksprache mit Gott verfasste er einen Brief, in dem er Boudari eine Frist bis Jahresende setzte. Wenn das Geld bis dahin nicht auf seinem Konto sei, würde „etwas passieren“. Was das heißen sollte, wusste er selbst nicht. Weihnachten verbrachte er bei der Familie in Polen und kehrte schweren Herzens nach Berlin zurück.

In der Silvesternacht ging sein zwei Jahre alter Audi in Flammen auf. Jede Nacht wurden in Berlin Autos abgefackelt, die von Linksextremisten als Symbole des Bürgertums in den von ihnen dominierten Unterschichtghettos angesehen wurden. Doch Swiatelka war klar, dass es seinen Wagen aus einem anderen Grund erwischt hatte. In einem zweiten Schreiben an Boudari forderte er einen Gesamtbetrag von 50.000 Euro, in dem ein Schmerzensgeld für seine Blessuren und die Angst seiner Frau eingerechnet waren.

Mit der Antwort auf diesen Brief hatte der Autohändler ihn seiner Existenzgrundlage beraubt. Die folgenden Wochen verbrachte er damit, den notwendigen Schriftkram für die Versicherung zu erledigen und Erkundigungen über Boudari einzuholen. Er erfuhr, dass dessen jüngster Sohn Zafer – der Mann, der ihn zusammengetreten hatte – Mieter einer Lagerhalle in Charlottenburg-Nord war, in der die Familie des Autohändlers ihre anderen Geschäfte abwickelte. Zufälligerweise arbeitete der Kumpel eines seiner beiden Mechaniker als Pförtner auf demselben Gelände. Wobei es Zufälle nicht gab. Nur Fingerzeige.

An einem Sonntag im April besuchte Swiatelka die Heilige Messe in der polnischen Gemeinde Berlins. Der Priester erzählte von Hiob, der fromm und rechtschaffen war wie kein zweiter Mensch auf Erden, bis Gott sich von Satan zu einer Wette überreden ließ: Versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren, dann wird er dich sicher vor allen Leuten verfluchen! Trotz schwerster Prüfungen, betonte der Priester, habe Hiob nie an Gott gezweifelt, sondern mit ihm gerechtet und gestritten. Darin habe sich sein Glaube bewiesen. Swiatelka verspürte eine Anspannung wie vor dem Start eines Wettrennens. Selbst wenn er nicht untadelig war wie Hiob, wollte er doch genauso für sein Recht kämpfen! Im Beichtstuhl bekannte er alle seine Sünden, die vergangenen und die zukünftigen. Der Priester, der wie immer nicht richtig zuhörte, erteilte Absolution. Nach Verlassen der Kirche rief Swiatelka einen alten Bekannten in Polen an und schlug ihm ein Geschäft vor, das für sie beide lohnend sein könnte.

Dann machte er sich daran, seine kleine Wohnung aufzulösen. Seine Zeit in Deutschland neigte sich dem Ende zu. Diesen Teil der göttlichen Botschaft hatte er verstanden.

1.

Kriminalhauptkommissar Dominik Lemberger hatte den Wohnzimmertisch mit seinen Arbeitsutensilien belegt. In einigen Wochen fand eine internationale Polizeikonferenz in Riga statt, zu der er einen Vortrag in englischer Sprache zum Thema Autoverschiebung beisteuern sollte. Während er darauf wartete, dass sein Rechner hochfuhr, fiel ihm auf, dass die bunten Rechtecke des Windows-Logos mit den Zimmertüren in seiner Wohnung korrespondierten: sonnengeflechtsgelb für Sandras Arbeitszimmer, pubertätsrot bei Aaron, feenblau bei Lea. Nur er selbst hatte keinen eigenen Raum für sich. Wozu auch, du wohnst ja im Büro, würde seine Frau sagen, sarkastisch und vorwurfsvoll zugleich, wie es ihre Art war.

Wie immer, wenn er mal einen Abend zu Hause verbrachte, war sie mit ihren Freundinnen unterwegs. Das waren Frauen, die sich permanent auseinandersetzten, banale Dinge klasse oder spannend fanden, bewusst lebten und über alles unheimlich viele Worte machten. Lemberger konnte sie nicht ausstehen. Sie waren es, die Sandra den Floh mit der Paartherapie ins Ohr gesetzt hatten, eine Idee, deren Ausführung er bisher erfolgreich verschleppt hatte. Dass es mit ihrer Ehe nicht zum Besten stand, war allerdings nicht zu leugnen. Überstunden, die er ableisten musste, interpretierte sie als Fluchtverhalten, die nächtlichen Atemnotattacken als unbewusste Ablehnung ihrer Person. Seinen letzten Versuch, sie abends im Bett zu streicheln, hatte sie mit der Bemerkung „Ich glaube, das kannst du dir sparen“ kommentiert. Danach war er auf die Wohnzimmer-Couch umgezogen. Etliche Monate war das jetzt her, und seitdem liefen alle Bereiche ihrer Ehe im Sparmodus.

Hinter der blauen Tür las Lea in ihrem Bett. Die hochgestellten Knie benutzte sie als Buchstütze, ihre Augen wanderten von Zeile zu Zeile. Früher hatte Lemberger beim Gutenachtsagen noch eine Übersicht über die Erlebnisse des Tages erhalten, Kinderfreuden und –leiden. Auf einmal war sie schon acht, und es kam ihm vor, als hätten sie jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen. Was nicht nur mit seiner Arbeitsüberlastung zu tun hatte. Seit seine Tochter allein lesen konnte, verschlang sie diese Sternenstaub-Fantasy-Reihe, von der fast jeden Monat ein neuer Band erschien und war die meiste Zeit über in ihrer eigenen Welt versunken, dem Feental.

„Gute Nacht, mein Schatz!“

„Setzt du dich noch kurz an mein Bett, Papa?“

Obwohl die Arbeit drängte, kam er ihrer Bitte nach.

„Ich verstehe Carlo nicht.“

Lemberger warf einen Blick auf den Riesenteddy, der schon seit einigen Tagen unter ihrem Kinderschreibtisch am Fenster saß.

„Was hat er angestellt?“

Seine Tochter deutete auf eine Puppe, deren Arme und Beine dick mit Tempotüchern bandagiert waren.

„Er hat eine von den Prinzessinnen schwer verletzt und gedroht, alle anderen zu töten!“

Nur Leas Puppen und Teddy Carlo hatten Zutritt zum Feental. Von Bedrohungen und Gefahren war bisher nie die Rede gewesen.

„Dann müssen wir ihn wohl einsperren“, scherzte er, doch als er sah, dass es ihr ernst war, fügte er hinzu: „Schau mal, er sitzt seit Tagen unbeachtet unter deinem Schreibtisch. Wenn du ihn dort wieder hervorholst und die Prinzessinnen ein bisschen netter zu ihm sind, wird Carlo bestimmt nicht mehr böse sein.“

„Ist jemand nur deshalb böse, weil er sich schlecht fühlt?“

Lemberger schaute auf seine Uhr.

„Eine gute Frage. Trotzdem wird jetzt das Licht ausgemacht.“

„Wann kommt Mama nach Hause?“

„Wenn du schläfst.“

„Und Aaron?“

„Ist auf einer Party. Aber ich bin ja da. Gute Nacht!“

Er breitete seine Unterlagen aus und schaltete das Radio ein. Seit zwanzig Stunden loderte ein Großbrand in einem Charlottenburger Gewerbegebiet. Die Rauchentwicklung durch brennende Autoreifen war so stark, dass die angrenzende Stadtautobahn komplett gesperrt werden musste. Wahrscheinlich Brandstiftung. Und in der U-Bahn war wieder ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher niedergestochen worden, die sich von seinem Blick provoziert gefühlt hatten.

Vor zehn Jahren hatte es derartige Vorfälle noch nicht gegeben, zumindest nicht in dieser Häufung. Lemberger sah sie als Symptome einer umfassenden Krise in immer mehr Lebensbereichen: ein Wirtschaftssystem, das sich von Spekulanten an den Rand des Abgrunds drängen ließ; private Banken, die auf Staatskosten am Leben gehalten wurden; ein klebriges soziales Netz, das die Menschen zu unmündigen Versorgungsempfängern degradierte, anstatt ihre Eigenkräfte zu aktivieren; eine Politik, die unter wohlklingenden Phrasen alle Beschränkungen aufhob, aber untätig blieb, wenn Verbrecher die neuen Möglichkeiten missbrauchten. Die Krise zerstörte gewachsene Strukturen und hinterließ Leere, Anonymität und Resignation. Lemberger spürte sie auf den Holperpisten des Berliner Straßennetzes, deren Schlaglöcher von Woche zu Woche tiefer wurden. Er nahm sie wahr an der wachsenden Aggressivität der Leute um sich herum, in der eigenen Familie und in seinem Beruf.

Auch deshalb hatte er sich vor einem halben Jahr für die neugegründete TAFOK beworben, die „Task Force Organisierte Kriminalität“. Eine effektive, schlagkräftige Sondereinheit war vom Innensenator mit großem Brimborium in den Medien angekündigt worden, doch leider stellte sich bald heraus, dass die TAFOK in Wirklichkeit eine Mogelpackung war, ein Placebo für eine von den steigenden Kriminalitätsraten verunsicherte Öffentlichkeit, ein Feigenblatt für die Ratlosigkeit der Polizeiführung.

Die versprochenen zehn Planstellen wurden je zur Hälfte aus den Abteilungen Diebstahl und Betrug umgewidmet. Man stattete einfach einen Flur in der Kaserne mit neuen Türschildern aus. Ihr Chef, der frisch aus Wiesbaden importierte Kommissariatsleiter Eigentumsdelikte Elmar Vogt, schmückte sich nach außen hin gern mit der TAFOK, doch zugleich hetzte er sie wie dressierte Hündchen immer an diejenigen Brennpunkte, die gerade die Nachrichten beherrschten. Momentan ging es um die internationale Verschiebung gestohlener Autos, in ein paar Wochen würde eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Nein, solch stümperhafte Reformen, die vorgaben, die Krise bekämpfen zu wollen, waren in Wahrheit ihr ureigener Ausdruck. So allgegenwärtig war die Krise, dass Lemberger manchmal glaubte, sie sei das Leben selbst.

„Montezuma ist ein Labradorrüde,

beim Spaziergang wird er nicht müde“,

rezitierte Christoph und lauschte dem Klang seiner eigenen Worte hinterher.

„Doch unser junger Wirbelwind

kuschelt auch wie ein kleines Kind.“

Er tippte mit den Fingern auf den Tisch, als würde er Klavier spielen. Der Rotwein zitterte im Glas. Kerzenlichter tanzten in Dorotas Augen, die tief waren wie ein Bergsee in der Hohen Tatra. In ihnen lag die Antwort auf jede nur erdenkliche Frage. Die richtige Frau. Der richtige Beruf. Alles richtig. Ein magischer Moment.

„Oder eigenes Kind?“, fragte er und gab sich selbst die Antwort. „Ja, das ist noch besser: kuschelt wie ein eigenesKind.“

Sein Auftraggeber, der Betreiber eines spanischen Tierheims, wollte bei deutschen Residenten auf Mallorca und an der Costa Brava Interesse für seine Schützlinge wecken. Dafür setzte er auf Christophs interkulturelle Kompetenz und sein dichterisches Talent.

„Liebenswürdig, verschmust und nett…„

Um den nächsten Reim zu finden, musste er Dorota nur ansehen.

„…schläft er gerne mit im Bett.“

„Igitt!“, kommentierte sie. „Ist das nicht übertrieben?“

„Wieso? Hunde als Kinderersatz sind doch weit verbreitet. Danke, du bist und bleibst meine Muse!“

Das war nicht einfach so dahingesagt. Ihre bloße Anwesenheit brachte ihn auf Lösungen, über denen er vorher lange vergeblich gebrütet hatte.

„Wie kann man einen Hund Montezuma nennen?“, bemerkte sie.

Er setzte seine Lesebrille ab.

„Ich könnte ihn in Monty umtaufen… Wusstest du eigentlich, dass die Azteken wegen ihres Pantheismus untergegangen sind?“

Sie schüttelte den Kopf.

„Montezuma hat einen Tempel deranderen Götter errichten lassen, also für die, die er noch nicht kannte. Als die Spanier an Land gingen, hielt er sie für solche unbekannten Götter und ergab sich ihnen. Die Bilder im Kopf lähmten seine Widerstandskraft.“

„Warum erzählst du das jetzt?“

„Weil ich glaube, dass ich in mir drin auch so einen Tempel für das Unbekannte und Ungeplante hatte, als du in mein Leben getreten bist…“

„Heißt das, du kannst dich gegen mich nicht wehren?“

Er nickte. Sie stieß ihr Glas an seines.

„Dann verfüge ich jetzt, dass wir etwas Ungeplantes tun.“

„Nämlich?“

„Ins Bett gehen.“

„Aber ich bin noch gar nicht müde.“

„Ich habe nicht gesagt, Christoph, dass sofort ich schlafen will“, erwiderte sie mit Samt in der Stimme.

„Dass ich sofort schlafen will“, korrigierte er und klappte seine Mappe mit den Gedichten zu. „In diesem Fall wäre ich dabei.“

Dann musste er niesen. Das passierte ihm in letzter Zeit öfter, wenn er an Sex dachte.

Er hatte gerade die Gliederung seines Vortrages abgeschlossen, als Karnicki anrief und etwas von zwei Autodieben haspelte, die dringend vernommen werden müssten. Wenn er aufgeregt war, klang seine Eunuchenstimme noch schriller als sonst.

„Hilf mir bitte, Dominik, ich schaffe es nicht allein!“

Es war Lemberger ein Rätsel, wie man als gestandener Kriminalbeamter in normalen Alltagssituationen so schnell an den Rand eines Nervenzusammenbruchs geraten konnte.

„Ruhig Blut, Jörg“, wiegelte er ab. „Das hat wohl Zeit bis morgen.“

„Eben nicht, sie sitzen schon seit vier Uhr früh ein. Hätte Uvloff eine vernünftige Übergabe gemacht, wäre das nicht passiert!“

Verhaftete durften ohne richterliche Anhörung nur 24 Stunden festgehalten werden, ganze vier davon waren noch übrig. Über solche Pannen waren die Richter in der Regel gar nicht erfreut. Die TAFOK bastelt sich ihre eigenen Gesetze, würde es wieder heißen. Und schuld war wieder einmal der Zoff zwischen Energiebündel Dennis Uvloff und dem gleichermaßen pedantischen wie phlegmatischen Karnicki!

„Jörg, ganz egal, wer von euch beiden das Ding verbockt hat, auch ich habe ein Recht auf meinen Feierabend!“

„Natürlich. Den hast du dir redlich verdient hat, gerade du, Dominik. Ich dachte nur…“

Wenn Karnicki anfing zu säuseln, bedeutete das nichts Gutes.

„Was dachtest du?“

„Dass du froh bist über jeden Moment, den du nicht mit Sandra zu Hause verbringen musst.“

„Woher willst DU denn das wissen?“

„Hast du mir neulich erzählt.“

„Das habe ich ganz bestimmt nicht, Jörg!“

„Vielleicht habe ich es auch zufällig mit angehört, als du mit Elena darüber gesprochen hast…“

Er hatte wieder gelauscht! Private Informationen von anderen sog er auf wie ein trockener Schwamm, aufgrund eigenen Mangels – keine Familie, keine Partnerin, keine Hobbys. Zu anderen Zeiten hätte er den perfekten IM abgegeben.

„Außerdem würde ich dir anbieten, deinen Dienst am 1. Mai zu übernehmen…“, lockte der verhinderte IM.

Ein schlagendes Argument! Endlich ein freier Tag für die Familie, auch wenn Lemberger nicht wusste, ob sie nicht bereits andere Pläne hatte.

„Okay, bis gleich“, seufzte er.

Er zog sich an und verließ leise die Wohnung. Den Fernseher ließ er laufen, damit Lea nicht merkte, dass sie ganz allein war.

„Wiosna, ach to ty…“, schmachtete Marek Grechuta auf der Best-of-CD alter polnischer Chansons. Frühling, da bist du ja endlich, konnte das heißen oder auch: Frühling, ach du schon wieder! Das hing vom Kontext ab, doch Christophs Hirn verweigerte die Textanalyse. Ein wohliges Feierabendgefühl erfüllte ihn, bei dem sich Müdigkeit und Vorfreude die Waage hielten. Als Dorota aus dem Bad kam und unter seine Decke schlüpfte, nieste er so heftig, dass er noch einmal aufstehen musste, um ein Taschentuch zu holen. In diesem Moment klingelte das Telefon. Auf dem Display leuchtete eine 4664-Nummer. Der Polizei sagte man grundsätzlich nicht ab, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit sie anrief. Ihre Aufträge waren ordentlich bezahlt, und die Konkurrenz schlief nicht. Eine innere Stimme, die zu bedenken gab, dass auch einem Übersetzer und Dolmetscher ein Privatleben zustand, wurde von Lembergers forscher Begrüßung umgehend zum Schweigen gebracht:

„N’Abend, Herr Mollwitz, wir bräuchten Sie bei der TAFOK, und zwar sofort!“

Bei diesem Stichwort war Christoph sofort hellwach.

„Englisch, Spanisch oder Polnisch?“

„Heute mal wieder die Autodiebe.“

„Sag ab!“, flüsterte Dorota.

Er verdeckte die Sprechmuschel.

„Das geht nicht!“

Seine Muse rollte mit den Augen und trank den letzten Schluck Rotwein aus. Einen flüchtigen Abschiedskuss und drei Minuten später radelte er durch die Nacht. Er wusste genau, was sie jetzt dachte: Du kannst nicht nein sagen, lässt dich von jedem ausnutzen! Nicht nur, dass er sich nicht traute, einen Auftrag abzulehnen. Auch bei der Vernehmung, fand Dorota, würde er regelmäßig vor Mitleid zerfließen, wenn so ein Beschuldigter auf die Tränendrüse drückte, von den vielen hungrigen Mäulern anfing, die zu Hause zu stopfen waren, der todkranken Frau, den alten Eltern auf ihrem Kleinbauernhof mit drei Hühnern und einem abgemagerten Hängebauchschwein. Deine Gutgläubigkeit führt dich noch in die Küche des Teufels! Aber das war ein Missverständnis. Christoph brauchte diese Abwechslungen vom Schreibtisch, die Ausflüge in eine völlig andere Realität. Im Übrigen stand er bei den polizeilichen Vernehmungen nur dann – rein gefühlsmäßig – auf Seiten der Beschuldigten, wenn Karnicki sie führte.

Während hinter Lembergers Schreibtisch und bei den meisten seiner Kollegen Familienfotos oder selbstgemalte Kinderbilder hingen, las man bei Karnicki den beliebten Berliner Sinnspruch „Nett ist die Schwester von scheiße“. Bloß nicht zu freundlich herüberzukommen, schien seine allgemeine Lebensmaxime zu sein. Insbesondere verachtete er die Polen, obwohl er selbst einen polnischen Namen trug. Seit Christoph ihn bei einer ihrer ersten Begegnungen darauf hingewiesen hatte, dass dieser in Polen eigentlich „itzki“ und nicht „icki“ ausgesprochen würde, war er bei Karnicki unten durch.

„Wir sind hier in Deutschland!“, hatte er gegiftet, „und meine Familie hat nichts mit Polen zu tun!“

Christoph fühlte sich an seinen Vater erinnert, der als Kind die große Flucht aus Schlesien mitgemacht und nie ein gutes Haar an „den Polen“ gelassen hatte. Irgendwann bekam er mit, dass Karnicki, wenn er abwesend war, von seinen Kollegen Karnickel genannt wurde. Das hatte er nun von seinem „icki“.

Wie eine düstere Burg hob sich die alte Wehrmachtskaserne vom Nachthimmel ab. Hier waren verschiedene Dienststellen der Polizei untergebracht, darunter auch die TAFOK. Zur Hälfte gehörten ihr Mitarbeiter der Abteilung Autodiebstahl an, für die Christoph schon seit Jahren dolmetschte und mit deren Hilfe er bei der neuen Sondereinheit einen Fuß in die Tür zu bekommen hoffte. Schade, dass Dorota das nicht kapierte.

Er schloss sein Fahrrad an. Auf dem Weg zu einer ausgeglichenen Persönlichkeit musste er aushalten lernen, dass andere Menschen unterschiedliche Bilder von ihm hatten, dass Karnicki ihn nicht leiden konnte und er für Dorota der Unreife mit Abgrenzungsschwäche war. Morgen würde er ihr einen Riesenblumenstrauß kaufen. Mit diesen guten Vorsätzen betätigte er die Klingel zur Gesa, der Gefangenensammelstelle. Ein Wachpolizist entriegelte die schwere Eisentür.

2.

Der Vernehmungsraum in der Gesa war eine Zumutung für alle Sinne. Unter einer flackernden Neonröhre schwebten Nikotinschwaden, als stille Zeugen für die vorschriftswidrigen Raucherpausen des Aufsichtspersonals. Ein winziges Klappfenster zum Innenhof ließ kaum Luft herein, die vergilbten Wände waren übersät mit Schlieren und Rissen. Und die durchgesessenen Bürostühle garantierten Rückenschmerzen und Brummschädel. Ohne sie hatte Christoph diesen Raum noch nie verlassen.

Lemberger saß am Computer und schimpfte darüber, dass er so spät am Abend keine Schreibkraft mehr bekommen hatte und das verdammte Formular nicht fand. Während er auf den Bildschirm starrte, gab er Christoph eine kurze Einführung. Die beiden Verdächtigen waren in der vergangenen Nacht auf das Gelände eines Autohauses eingedrungen. Ein schlafloser Anwohner hatte die Polizei alarmiert, die die beiden festnehmen und einschlägiges Werkzeug sowie zwei Navigationsgeräte sicherstellen konnte. Nun warteten sie in den Zellen der Gesa auf ihre Vernehmung.

„Schauen wir mal, ob sie sich überhaupt äußern wollen“, schloss der Kriminalbeamte.

Vom Flur her hörte man Schritte und eine hohe, genervt klingende Stimme: „Ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf!“

Karnicki erschien in der Tür und geleitete den ersten Beschuldigten zu einem wackeligen Holzstuhl. Dann ging er grußlos an Christoph vorbei und ließ sich neben seinem Kollegen nieder.

Der untersetzte Mann mit Sonnenstudioteint und dem üblichen Drei-Millimeter-Bürstenhaarschnitt polnischer Kleinkrimineller war nur mit T-Shirt, Jogginghose und Turnschuhen ohne Schnürsenkel bekleidet, eine Routinemaßnahme gegen Suizidversuche. Vom Unterarm bis zum Hals kringelte sich ein Schlangen-Tattoo. Er hieß Rudolf Frejtag, nicht gerade typisch für einen Polen.

Nachdem die persönlichen Daten übersetzt waren, wandte sich Karnicki an Christoph.

„Da wir knapp in der Zeit sind, geben Sie ihm durch die Blume zu verstehen, dass er gern die Aussage verweigern kann. Umso schneller kommen alle nach Hause.“

„Durch die Blume?“

„Herrgott! Meinetwegen mit einem Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold oder so. Nun machen Sie schon!“

Sprichwörter waren grundsätzlich ein Problem, da sie meist nicht direkt übertragbar waren. Glücklicherweise hatten sie kürzlich in Christophs Arabisch-Anfängerkurs an der Volkshochschule Redewendungen gesammelt.

„Es gibt da so ein Sprichwort“, sagte er zu dem Schlangenmenschen. „Wenn du redest, muss deine Rede besser sein als dein Schweigen.“

Frejtag nickte und begann zu plappern wie ein Wasserfall: Es handele sich um ein Missverständnis, sein Kumpel und er seien unschuldig, sie hätten in Berlin eine nächtliche Rast eingelegt, auf dem Weg von Stettin nach Amsterdam, wo ein Bekannter ihnen einen Job auf dem Bau in Aussicht gestellt habe. Den Namen des Bekannten habe er leider vergessen.

Karnicki winkte ab, nach dem Motto: Sowieso alles gelogen.

„Ihr Komplize hat bereits gestanden und die Hauptschuld auf Sie geschoben“, behauptete er. „Deshalb rate ich Ihnen, meine Fragen ab jetzt wahrheitsgemäß zu beantworten.“

Er zwinkerte Lemberger zu, was Christoph ebenso wenig entging wie dem kleinen Polen. Man musste schon ein ausgemachter Trottel sein, um auf einen solch plumpen Trick hereinzufallen.

„Was haben Sie auf dem Gelände des Autohauses gemacht?“

„Einen Spaziergang. Ich wusste nicht, dass das in Deutschland verboten ist.“

„Ach, in Polen darf man auf Privatgelände herumspazieren?“

„Wir wollten uns die Autos ansehen, das Tor war offen.“

„Nachdem Sie es aufgebrochen haben…“

Frejtags Blick folgte dem Flug eines im Raum kreisenden dicken Brummers, der immer wieder gegen das Netzgitter des Klappfensters flog.

„So etwas würden wir nie tun.“

„Seltsam nur, dass Sie beide wegen ähnlicher Delikte vorbestraft sind. Ihr Freund ist sogar momentan auf Bewährung.“

Jetzt saß die Fliege auf Frejtags Stuhllehne und putzte sich die Beine.

„Genau deshalb würden wir es nicht wieder tun. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Das hat Ihnen Bogdan sicher auch gesagt.“

„Wer?“

„Mein Freund, den Sie angeblich schon vernommen haben.“

Die Fliege wechselte auf seinen Arm, krabbelte über das Tattoo.

„Sie scheint sich von Ihnen magisch angezogen zu fühlen“, bemerkte Karnicki boshaft.

Die Hand des Schlangenmenschen schnellte über seinen Arm, schloss sich zur Faust und öffnete sich wieder: brummend trudelte das Insekt heraus. Karnicki verzog angewidert das Gesicht.

„Wo haben Sie die Navigationsgeräte gestohlen?“

Mit einer theatralischen Geste tippte sich Frejtag an den Kopf: „Zwei Neger haben uns aus dem Schlaf geklopft, denen haben wir die Navis abgekauft.“

„Und die sprachen ganz zufällig Polnisch?“

„Ja, das hat mich auch gewundert. Aber der Preis war unschlagbar.“

Das alles übersetzte Christoph mit der gleichen Unschuldsmiene, die der kleine Pole aufgesetzt hatte. Einerseits natürlich, um Karnicki ein bisschen zu ärgern. Andererseits konnte er während des Dolmetschens unmöglich über den Wahrheitsgehalt des Gesagten nachdenken. Erst hinterher würde er sich die Frage stellen, wo denn die beiden Schwarzen, die da am späten Abend in einem Villenbezirk am Rande Berlins unterwegs gewesen waren, ihr Polnisch gelernt haben sollten. Selbst er sprach nach zehn Jahren Nahkampferfahrung mit der polnischen Sprache immer noch – wie ihm Dorota versicherte – mit einem höchst belustigenden Akzent.

„Wie lange soll ich mir seine Lügengeschichten noch anhören?“, fuhr Karnicki ihn an.

Auch so ein Thema: der Dolmetscher als Blitzableiter für den Ärger des Vernehmers. Oder als Klagemauer für den Beschuldigten. Auf jeden Fall zwischen zwei Stühlen.

„Wir wollten nach Holland fahren, um dort Arbeit zu suchen“, beharrte der Schlangenmensch. „Die Neger müssen die Navis gestohlen haben, diese verdammten asozialen Neger!“

Es schien sich in Polen noch nicht herumgesprochen zu haben, dass man mit solchen Ausbrüchen nicht punkten konnte im Deutschland von heute. Denn dieses war kein Hort von Rassisten und Nazis, sondern ein veritables Einwanderungsland, dessen alteingesessene Bewohner vor allem von einer Angst getrieben wurden: sich gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Religion in einer Weise zu äußern, die ihnen als diskriminierend ausgelegt werden könnte. Gerade Karnicki würde sich niemals als der Ausländerhasser outen, der er eigentlich war.

„Solche Töne hören wir hier gar nicht gern!“, protestierte er prompt.

„Man sagt Schwarzer oder Farbiger“, erläuterte Christoph auf Polnisch. „Es heißt ja auch nicht Zigeuner, sondern Sinti und Roma.“

Mit empörter Miene richtete sich Frejtag auf.

„Ich bin selbst Zigeuner und stolz darauf. Mit Sinti und Roma will ich nichts zu tun haben! Wie kommen Sie dazu, so etwas zu behaupten?“

„Schluss mit den Privatgesprächen“, unterbrach Karnicki in scharfem Ton. „Sie dolmetschen doch nicht zum ersten Mal, oder?“

„Ich wollte nur…“, hob Christoph an, wurde jedoch sofort wieder unterbrochen.

„Mein Russisch ist immer noch gut genug, um zu verstehen, dass Sie über Zigeuner geredet haben. Übrigens sagt man heute Sinti und Roma. Auch das sollten Sie eigentlich wissen.“

Christoph spürte, wie er rot anlief. Gern hätte er diesem beamteten Vollpfosten erklärt, dass es nicht auf das Wort selbst, sondern auf seinen Kontext ankam. Dass man die Bedeutung jedes beliebigen Satzes durch einen verächtlichen oder ironischen Unterton in ihr Gegenteil verkehren konnte. Dass sogar ein falsches Wort aus seinem Zusammenhang heraus richtig verstanden werden konnte, mit etwas gutem Willen. Aber genau daran mangelte es hier. Außerdem hätte er sich vom Sprachmittler in ein Subjekt mit eigener Meinung verwandeln müssen, was weder erwünscht noch professionell war. Der Übersetzer isteinFährmann zwischen den Kulturen, wie es im Studium immer so schön geheißen hatte. Bei Karnicki fühlte er sich wie der Fährmann auf dem See der Finsternis, dazu verurteilt, ewig hin- und herzufahren, bis er endlich auf jemanden traf, dem er an seiner Stelle das Ruder in die Hand drücken konnte.

„Wieso mussten wir eigentlich so lange auf unsere Vernehmung warten?“, protestierte der kleine Pole. „Sie dürfen uns nicht länger als einen Tag festhalten!“

„Da kennt er sich natürlich aus“, brummte Karnicki. „Wir brechen ab, kommt sowieso nichts bei raus.“

Das Telefon klingelte.

„Noch ein Dritter?“, wunderte sich Lemberger. „Wieso steht das nicht in unserem Bericht?“

Er wandte sich an Karnicki.

„Unser Zeuge hat noch einmal bei der Wache angerufen und etwas von einem dritten Mann erzählt, der mit einem gestohlenen Wagen abgehauen sein soll. Kannst du da mal schnell vorbeifahren?“

„Aber es geht auf Mitternacht zu!“

„Es wäre wichtig, Jörg!“

„Kann ich nicht anrufen?“

„Der Mann ist über achtzig, gehbehindert und schwerhörig.“

„Nehmen Sie’s ihm nicht übel“, sagte Lemberger, als sein Kollege hinaus gerauscht war. „Er ist seit zwölf Stunden im Dienst und meint es nicht so.“

„Ich glaube, er meint es genau so“, rutschte es Christoph heraus, während er seinen gemarterten Rücken streckte.

Vom Gang her hörte er Frejtag, der zurück in seine Zelle geführt wurde, auf Polnisch brüllen:

„Sie wissen nichts!“

Karnickis Vernehmungstaktik war grandios gescheitert.

Der zweite Beschuldigte war ein muskelbepackter Hüne mit glatt rasiertem Schädel. Er ignorierte Christophs Gruß und stierte Lemberger an, der wieder mit dem Computer beschäftigt war. Als die Fliege sich vor ihm auf die Tischkante setzte, schlug er mit der geballten Faust zu und wischte die Reste des Insekts an seiner Hose ab. Christoph schüttelte sich. Kein gutes Omen.

„Ein reizender Zeitgenosse!“, murmelte der Kriminalbeamte. „Fragen Sie ihn schon mal, was er mit dem Einbruchswerkzeug in seinem Rucksack wollte. Vielleicht haben ihm das ja auch die Neger verkauft. Außerdem will ich seine DNS. Freiwillig als Speichelprobe oder zwangsweise als Blutprobe. Kann er sich aussuchen.“

Christoph wählte einen warmen, sanften Tonfall, um die Ansage zu übermitteln.

„Kurwa, dieses Würstchen kann mich kreuzweise“, wütete der Muskelprotz. „Fällt mir nicht im Traum ein, seine Fragen zu beantworten, und meine Speichelprobe gebe ich ihm gern in seine dumme Fresse.“

„Was blubbert er da?“, fragte Lemberger, ohne aufzusehen. „Ich habe nur kurwa verstanden. Er soll mir ja nicht frech kommen!“

Endlich hatte er das richtige Formular gefunden.

„Laut Personalausweis heißen Sie Bogdan Twardowski.“

Als Antwort gab es neuerliche Beschimpfungen: „Wieso lasst ihr mich den ganzen Tag in der Zelle sitzen? Das sind Gestapomethoden! Verdammte Schwaben!“

Im Polnischen war das die schlimmste Bezeichnung für die Deutschen, das Gegenstück zu den Polacken. Stand der Mann unter Drogen? Wieso trug er keine Handfesseln?

„Gestapo? Sie wissen doch gar nicht, was das ist!“, polterte Lemberger los. „Arbeiten Sie lieber mit uns zusammen. Schließlich sind Sie auf Bewährung. Verurteilt wegen Raubes und…“ – er suchte auf dem Bildschirm – „…gefährlicher Körperverletzung.“

Christoph wurde noch unbehaglicher zumute.

„Bleiben Sie bitte sachlich!“, bat er den Muskelprotz. „Ich bin verpflichtet, jedes Wort zu übersetzen.“

„Dann übersetz, du Armleuchter, ich habe keine Angst vor diesem deutschen Schwein. Läuft er mir nochmal über den Weg, mache ich ihn platt!“

Was zu viel war, war zu viel. Umschalten auf Autopilot, Rückzug in die unsichtbare Glaskabine und eins zu eins übersetzen. Wenn einer unbedingt gegen die Wand fahren wollte…

Lemberger sah auf.

„Da hat er es ja geschafft, in einem Satz gleich zwei Leute zu beleidigen! Sind Sie bereit, die Äußerungen dieses Herrn zu bezeugen, Herr Mollwitz?“

Christoph nickte mechanisch. Ein Extra-Prozess, wo er sich nach seiner Zeugenaussage von dem Muskelprotz anhören durfte, dass der ihn wie eine Fliege zerquetschen würde, wenn sie sich auf der Straße begegneten. Dorota würde ausflippen: Du bringst dich in die Küche des Teufels!

„Und da er keine Speichelprobe abgeben will“, stellte Lemberger fest, „kommen jetzt die Vampire, um sein Blut zu saugen. Hu-hu-huuuh!“

Er wedelte mit seinen Händen, als wolle er ein Kind erschrecken, ging zur Tür und ließ einen gellenden Pfiff über den Flur in Richtung Wachstube ertönen.

Aus seiner Glaskabine heraus nahm Christoph wahr, wie der Pole sich über den Schreibtisch beugte und aufsprang, einen schweren Metallkugelschreiber in der erhobenen Faust. Sah Lemberger in der Drehung erstarren. Wieso hatte er auch auf Handfesseln verzichtet? Wie konnte er den Kugelschreiber in Reichweite des Beschuldigten liegen lassen? Und warum musste er in ohnehin schon gereizter Atmosphäre diesen Unsinn mit den Vampiren anfangen? Drei Fehler auf einmal.

„Masz za to, gnoju!“, brüllte der Muskelprotz, als er vorwärts stürmte und seine Faust mit der glitzernden Spitze auf Lembergers Kopf niedersausen ließ.

„Das hast du davon, verdammter Drecksack!“, synchronisierte Christophs Autopilot.

Ganz großes Kino! Mit verschränkten Armen schaute er auf die Leinwand und streckte entspannt die Beine aus. Im nächsten Augenblick zappelte der Mann auf dem Linoleumboden des Vernehmungsraums, vier Wachpolizisten über ihm. Dann klickten die Handschellen.

Lemberger lehnte in der Tür und rieb sich die Schulter.

„Das war knapp. Herzlichen Dank für Ihr Bein!“

„Reiner Reflex“, gab Christoph zurück.

Fast war es ihm peinlich. Ein Dolmetscher sollte nicht Hilfspolizist spielen, das wusste er aus den Seminaren, die sein Berufsverband regelmäßig zu diesem Thema veranstaltete. Schon in der Grundschule hatte er sich aus Prügeleien stets herausgehalten. Zudem war es kaum zehn Jahre her, dass er in seiner Studentenzeit auf diversen Demos mitgelaufen war, wo alles um ihn herum „Wir wollen keine Bullenschweine!“ gebrüllt hatte. Und er hatte es zumindest mit gemurmelt. Vom links angehauchten Demogänger zum Hilfspolizisten. So änderten sich die Zeiten.

Nachdem ein herbeigerufener Arzt dem in seiner Zelle auf einer Bank fixierten Muskelprotz eine Blutprobe abgenommen hatte, wechselten sie in die Räume der Kripo, wo unser Mädel, wie Lemberger augenzwinkernd bemerkte, darauf wartete, Christophs Zeugenaussage aufzunehmen.

Dass Elena Simonides etwas Besonderes war, sah man auf den ersten Blick. Die naturrote Löwenmähne und die graugrünen Augen deuteten in Verbindung mit ihrem Namen auf eine deutsch-griechische Koproduktion hin. Sie war jung, hatte jedoch tiefe Augenringe. Vielleicht weil sie alleinerziehend war. Bei irgendeiner Vernehmung hatte Christoph eine entsprechende Bemerkung von Lemberger aufgeschnappt. Bewundernd registrierte er, wie schnell sie im Zehn-Finger-System tippen konnte, senkte aber sofort den Blick, als sie ihn anblitzte. Und dann musste er peinlicherweise sogar niesen.

Lemberger bestand darauf, jede einzelne Beleidigung exakt zu protokollieren. Fast schien er zufrieden darüber, dass der Muskelprotz ihn angefallen hatte.

„Was hat er noch alles gesagt?“, drängte er. „Hurensohn vielleicht? Ich fick’ deine Mutter?“

„Nein, das ist ein anderer Kulturkreis. Viele aus dieser polnischen Unterschicht reden nur in Flüchen und Schimpfwörtern. Das muss nicht beleidigend gemeint sein, die können sich einfach nicht anders ausdrücken.“

„Müsste trotzdem für ein paar Extra-Monate reichen“, kommentierte das Mädel.

„Hängt vom Haftrichter ab“, entgegnete Lemberger. „Wer hat heute Bereitschaft?“

„Speyrich.“

„Auch das noch!“

Richter Speyrich war in Polizeikreisen dafür berüchtigt, nur selten Untersuchungshaft zu verhängen. Selbst bei Intensivtätern vermochte er in der Regel keine schädlichen Neigungen, Flucht- oder Wiederholungsgefahr zu erkennen. Christoph konnte den Frust der Kripoleute verstehen. Da sicherten sie wochen- oder monatelang Spuren, schlossen Beweisketten, stellten dicke Stapel penibel geführter Unterlagen zusammen, erreichten vielleicht sogar, dass eine chronisch überlastete Staatsanwaltschaft Anklage erhob – und dann entschied so ein Richter Speyrich innerhalb von fünf Minuten, dass der Beschuldigte auf freien Fuß zu setzen sei.

Gegen halb drei geleitete Lemberger ihn zum Ausgang.

„Wenigstens für Sie dürfte sich das ja gelohnt haben. Guten Heimweg!“

Wie man’s nimmt, dachte Christoph. Die Nacht war halb vorbei und sein romantischer Abend mit Dorota entscheidend verkürzt worden. Vor der Kaserne empfing ihn ein kühler Wind. Als er auf sein Fahrrad steigen wollte, stellte er fest, dass es nicht mehr da war. Direkt vor der Polizeikaserne gestohlen! Erst wollte er bei der Wache klingeln, aber dann verwarf er den Gedanken, denn die Rahmennummer hatte er nie notiert. Also machte er sich zu Fuß auf den Heimweg. Das einzige, was ihn jetzt noch aufrechterhielt, war die Aussicht auf sein angewärmtes Bett.

Doch die Wohnung war kalt und leer. Auf dem Tisch stand noch sein halbvolles Rotweinglas, daneben lag das Blatt mit den Hundegedichten: „Kuschelt auch wie ein eigenes Kind…“ Er leerte das Glas und ging schlafen. Elf Monate waren Dorota und er nun zusammen. Vor kurzem hatte er in einem geeigneten Moment angedeutet, dass er sich sogar vorstellen könne, ein Kind mit ihr zu haben. Um Himmels willen! Mit ihrem schreckverzerrten Gesicht hätte sie in jedem Horrorfilm mitwirken können. Beim anschließenden Wortschwall verfiel sie nach wenigen Sätzen ins Polnische, was dieser so kontrollierten Frau nur in Momenten äußerster Erregung passierte.

„Du verdienst wohl kaum genug, um eine Familie zu ernähren… Ich stecke mitten in meiner Diplomarbeit und habe nicht die polnische Provinz verlassen, um in Berlin als Hausfrau und Mutter zu versauern… Außerdem weiß ich gar nicht, ob wir beide wirklich zusammenpassen…“

Den letzten Satz hatte Christoph gleich wieder vergessen, doch in dieser Nacht bohrte er sich in sein Bewusstsein. Auch die Bilder von der Vernehmung kehrten zurück und verselbständigten sich. Wutentbrannt ging der Muskelprotz mit einem Messer auf ihn los, er wehrte ihn mit gezielten Karatetritten ab und erntete dafür schmachtende Blicke von Elena Simonides. Ein Stück rauer Wirklichkeit war in seine wohlgeordnete Welt der Lexeme und Phoneme eingebrochen, und erstaunt stellte er fest – dies war der letzte Gedanke, den er im Halbschlaf zu fassen bekam – dass ihm das gut gefiel.

3.

Jozef Swiatelka schwebte über die nächtliche Autobahn zwischen Cottbus und Forst, vor sich die blauen Lichter seines Armaturenbretts. Der gepolsterte Luxussitz passte wie angegossen. Gute 50.000 Euro war der Wagen seiner Träume wert und wie geschaffen für die Steigungen und Serpentinen des heimischen Riesengebirges. Natürlich war sein Besitz noch keine angemessene Entschädigung für die erlittenen Verluste. Aber er bedeutete eine große Genugtuung – oder hätte eine bedeutet, würde nicht inzwischen neues Unheil drohen.

Vermittelt durch seinen Mechaniker, hatte er sich mit einem der Pförtner des Industriegeländes getroffen, auf dem Boudaris Halle stand. Der Mann hieß Jan Mokry und stammte aus Oberschlesien. Swiatelka musste nur andeuten, dass er betrogen worden war und einen geringen Betrag für ein paar Informationen in Aussicht stellen, schon hatte er ihn auf seiner Seite. Mokry schien eine herzliche Abneigung gegen die arabischen Autohändler entwickelt zu haben, die die Hallen gepachtet hatten.

„Überall schleusen sie ihre eigenen Leute ein“, klagte er. „Wer nicht zu ihnen gehört, den lassen sie offen ihre Verachtung spüren. Und die Boudaris sind die Schlimmsten von allen. Tag und Nacht geben sich bei ihnen zwiespältige Gestalten die Klinke in die Hand.“

In der Halle, die formell Boudaris jüngstem Sohn Zafer gehörte, lagerten jede Menge hochwertiger Autoteile, darunter Airbags, Kindersitze und Navigationsgeräte. Alles Artikel, die auch in Polen stark nachgefragt waren. Die Halle war gut gesichert, hatte aber laut Mokry einen Schwachpunkt: den gemeinsamen Keller mit der Nachbarhalle, die wegen Umbauarbeiten gerade eingerüstet war. Dort konnte man einsteigen und musste dann nur noch die Verbindungstür im Keller aufbrechen.

Vorletzte Nacht war Swiatelkas alter Bekannter mit zwei Freunden nach Berlin gekommen, und gemeinsam waren sie gleich zur Tat geschritten. Alles war so, wie Mokry beschrieben hatte. In dieser Nacht wurde jedoch bei Boudari ein spezielles Geschäft getätigt. Das brennende Licht im Büroraum, die schwere Ledertasche neben dem Tisch, die noch qualmenden Kippen im Aschenbecher – all das hätte sie zum sofortigen Rückzug bewegen müssen. Leider hatten sie entscheidende Sekunden verloren, weil Rudolf und Bogdan unbedingt noch ein paar Navigationsgeräte mitnehmen wollten. Dann waren wie aus dem Nichts Boudaris russische Geschäftspartner aufgetaucht und hatten sofort geschossen.

Nur mit viel Glück hatten sie sich retten können, er selbst als Letzter. Die anderen waren zu Boudaris Autohaus in einem Berliner Innenstadtbezirk gefahren, wo die nächste Panne passiert war. Zwar war es dem Bekannten gelungen, den nagelneuen Geländewagen zu knacken und wegzufahren, doch seine beiden Kumpels hatten sich wie Anfänger von der Polizei erwischen lassen.

Dies war allerdings Swiatelkas geringste Sorge. Selbst wenn man den Männern den Einbruch in das Autohaus nachweisen konnte, hatte er vollstes Vertrauen in die Großzügigkeit der deutschen Justiz. Wer kein ernsthaftes Interesse an der Aufklärung Hunderter Autobrandstiftungen zeigte, der würde auch zwei kleine polnische Einbrecher laufen lassen. Viel mehr Kopfzerbrechen bereitete ihm die aus der Lagerhalle mitgebrachte Tasche. Als er ihren Inhalt sah, war ihm sofort klar, dass er mit seiner Revanche in ein Wespennest gestochen hatte. Am liebsten hätte er sie auf der Stelle zurückgebracht. Seine Landsleute waren jedoch fest entschlossen, ihren Inhalt zu Geld zu machen. Wie konnte er es ihnen verdenken? Er selbst hatte ihnen den Mund wässrig gemacht. Außerdem saß er nur deshalb in diesem Wagen, weil er seinen Anteil an der Tasche abgetreten hatte.

Auf beiden Seiten der Autobahn glitzerte im Mondlicht das dünne Band der Neiße, die sich unauffällig zwischen Wiesen und Feldern hindurch schlängelte und doch zwei Welten trennte: Fremde von Heimat, Deutschland von Polen. Auf dem ersten Parkplatz hinter der Grenze machte Swiatelka Halt und rief Magda an.

„Jozef“, meldete sie sich mit zitternder Stimme, „diese Frau hat wieder angerufen…“

„Später!“, unterbrach er. „Versuch ein wenig zu schlafen. In drei Stunden bin ich da.“

Als ihm gestern der Ernst der Lage bewusst geworden war, hatte er sie gebeten, mit den Kindern bei ihrer Schwester unterzutauchen, zumindest für die nächsten Tage. Nach Lodz, weit weg. Er selbst würde sie noch in dieser Nacht dort hinfahren.

„Ich kann nicht schlafen, Jozef.“

„Es tut mir so leid, dass ich euch da mit hineinziehe…“

„Du hast getan, was du tun musstest“, erwiderte sie und fügte mit seinen eigenen Worten hinzu: „Gott ist kein lieber Onkel, nicht wahr?“

Nein, ist er nicht, dachte er. Seine Wege sind unergründlich, und ich muss verdammt aufpassen, dass ich nicht stolpere.

Bevor er seine Fahrt fortsetzte, schickte er eine SMS an Jan Mokry. Es war nicht auszuschließen, dass Boudaris Leute die Einbrecher als Polen identifiziert hatten, dann mussten sie nur noch eins und eins zusammenzählen. Bisher hatte er vergeblich versucht, den Pförtner zu erreichen.

Bald tauchten vor ihm die düsteren Kämme des Riesengebirges auf, während im Rückspiegel die ersten Schimmer der Morgenröte durch die Nacht brachen. Magda hatte recht: Alles, was jetzt geschehen würde, lag nicht mehr in seiner Hand.

Das Klack-Klack der Stöckelschuhe verfolgte Jan Mokry schon eine Weile. Zweimal hatte er sich nach der Frau umgedreht, und zweimal war ihm gewesen, als habe sie ihm zugezwinkert. Eine absurde Annahme für einen Gehbehinderten von Mitte Fünfzig, der von seinem früheren Leben als Bergmann in Oberschlesien so gezeichnet war, dass er auch für Ende Sechzig durchging. Was machte die attraktive Blondine im Morgengrauen in einem Industrieviertel zwischen Charlottenburg und Spandau? Er blieb stehen und tat so, als müsste er telefonieren. Eine weitere Nachricht von Swiatelka war eingegangen. Dieser Mann war schuld daran, dass neben einem Teil der Hallen auch beinahe sein Arbeitsplatz abgebrannt wäre. Nachdem er die SMS ungelesen gelöscht hatte, steckte er das Handy wieder ein und kramte in der Hosentasche nach einem Taschentuch, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Dabei musterte er seine Verfolgerin von Kopf bis Fuß: ihr seidenglänzendes Haar, das enge Sommerkleid, für das es eigentlich noch viel zu kühl war, die langen Beine, die ausgeprägten Rundungen – ein Traum in blond, wie dem alten Märchenbuch entsprungen, das einst bei seiner Großmutter im Regal gestanden hatte. Eine der bunten Jugendstilillustrationen darin hatte eine wunderschöne Fee in einem prächtigen weißen Gewand gezeigt, mit Zauberstab in der Hand. Wieder und wieder hatte er sie sich angesehen, als Verheißung auf ein anderes, besseres Leben war sie ihm erschienen, das irgendwann beginnen würde. Bitter lachte er auf. Er würde diese Fata Morgana jetzt überholen lassen und ihr hinterher schauen, bis sie um die nächste Ecke verschwunden war.

Doch sie ging nicht vorbei, sondern blieb dicht vor ihm stehen und hauchte ihm leicht ins Gesicht. Ihr Erdbeeratem machte ihn auf einen Schlag handlungsunfähig.

„Komm mit, Janek“, sprach sie ihn in seiner Muttersprache an. „Ich will dir etwas zeigen.“

Sie hakte ihn unter und führte ihn zu einem roten BMW, der wenige Meter weiter in derselben Straße geparkt stand. Natürlich wusste Jan Mokry nur zu gut, dass es keine Wunder gab, dass man nie etwas geschenkt bekam und alles im Leben seinen Preis hatte, aber der Erdbeerduft blockierte aufkommende Zweifel. Kaum hatte er auf dem Beifahrersitz Platz genommen, legte sich von hinten ein eiserner Griff um seinen Hals, und ein Tuch drückte sich vor seine Nase. Er bekam noch mit, wie der Wagen anfuhr, dann verlor er das Bewusstsein.

Als Lemberger zur Spätschicht wieder auf der Arbeit erschien, hatte der Fall eine unerwartet negative Wendung genommen. Der Autohändler, auf dessen Gelände die beiden Polen eingebrochen waren, ein gewisser Abdel Boudari, wollte keinen Strafantrag stellen, da weder etwas beschädigt noch gestohlen worden sei.

„Wie: nichts beschädigt? Das Schloss von der Einfahrt wurde aufgebrochen, wahrscheinlich mit dem Werkzeug aus Twardowskis Rucksack. Und was ist mit dem Auto, das der Zeuge vom Gelände hat wegfahren sehen? Jörg ist doch noch extra zu ihm hin.“

„Der Zeuge hat Stein und Bein geschworen, dass ein Wagen vom Gelände gefahren wurde“, erwiderte Uvloff. „Dunkler Van, mehr hat er nicht erkannt. Aber Boudari sagt, ihm fehlt kein Auto, das Schloss am Tor war schon vorher kaputt, die Navis gehören ihm angeblich auch nicht, und allein wegen Hausfriedensbruch will er keine Anzeige erstatten.“

Er hatte den Mann am Morgen aufgesucht und einen sehr zwiespältigen Eindruck gewonnen: „Während wir sprachen, hatte er die ganze Zeit einen dümmlich grinsenden Gorilla mit Goldkettchen hinter sich stehen, den er später als seinen Sohn Zafer vorstellte. Diese Autoklitsche riecht nach Geldwäsche.“

„Oder Hehlerei“, sagte Lemberger. „Würde sich ja anbieten. So verhält sich jedenfalls kein normaler Geschädigter. Wir sollten ihn mal unter die Lupe nehmen.“

Sein Kollege deutete auf die Verbindungstür, hinter der sich Karnickis Büro anschloss.

„Der Korinthenkacker hat die Sache von Anfang an verpfuscht!“

„Hör auf, Dennis. Immerhin haben wir ja noch den tätlichen Angriff von Twardowski.“

„Überraschung!“, sagte Uvloff und zog eine Grimasse. „Richter Speyrich hat die sofortige Freilassung beider Beschuldigter verfügt.“

„Was? Mit welcher Begründung?“

„Eli hat mit ihm gesprochen und ist dabei ziemlich laut geworden.“

„Wo ist sie?“

„In Indien…“

Uvloff deutete zum Flur.

„…am Ende des Ganges.“

„Sehr witzig.“

Als Lemberger den Materialraum betrat, reckten sich ihm zwei schlanke Füße in safrangelben Socken entgegen. Der dazugehörige Kopf stand 1,68 m tiefer und war fast so rot wie die Haare, die sich um ihn herum auf eine ausgerollte Gymnastikmatte ergossen.

„Entschuldige“, begann er, „ich wusste gar nicht, dass du auch Yoga machst.“

Genau wie Sandra.

Elena öffnete die Augen, ohne ihre Stellung zu verändern.

„Die beste Entspannungsmethode, die ich kenne.“

„Noch besser wäre es, keinen überflüssigen Streit anzufangen. Wieso zankst du dich mit Speyrich herum? Du weißt doch, dass man mit dem Mann nicht diskutieren kann.“

„Ich wollte wissen, wieso er die polnische Dampfwalze frei gelassen hat.“

„Und?“

Sie rollte aus dem Kopfstand ab und ging in den Schneidersitz.

„Der Pole hat bei seiner Vorführung hoch und heilig versprochen, dass er sich einem etwaigen Gerichtsverfahren stellen wird, und unser guter Richter glaubt ihm aufs Wort. Deshalb gibt es keine U-Haft. Wiederholungsgefahr besteht auch nicht, denn wenn er freigelassen wird, kann er niemanden mehr während einer Vernehmung angreifen.“

„Weil es keine Vernehmung gibt? Das entbehrt nicht einer gewissen Logik.“

„Damit unterstellt er, dass du den Mann zu seinem Angriff provoziert hast.“

„Wie ging das Gespräch weiter?“

„Ich habe Speyrich darauf hingewiesen, dass der Beschuldigte dir um ein Haar einen Kugelschreiber ins Auge gebohrt hätte. Darauf er: Hat er aber nicht. Der Mann muss aufgrund seiner laufenden Bewährung eine Gefängnisstrafe befürchten, sage ich, daher besteht akute Fluchtgefahr, und die Verhängung von U-Haft ist unumgänglich. Vielleicht wären Sie besser Juristin geworden, sagt er. Als Polizistin müssen Sie sich leider auf die Zuarbeit für die Justiz beschränken. Das tue ich gern, wenn die Justiz auch ihre Arbeit macht, sage ich. Darauf labert er los: Menschen werden oft erst im Gefängnis zu Kriminellen gemacht; jeder Täter ist auch Täter gegen sich selbst, seine Tat ein Hilferuf an die Gesellschaft, eine Art Notwehr der Seele…“

„Schon klar“, sagte Lemberger. „Die Gesellschaft ist an allem schuld. So kennen wir den Herrn Speyrich. Was noch?“

„Ich konnte mir nicht verkneifen, ihm zu sagen, dass er besser Sozialarbeiter geworden wäre.“

„Nichts gegen Sozialarbeiter. Es gibt auch sehr gute.“

„Darum geht’s nicht!“, brauste sie auf. „Dieser Typ ist nicht naiv, sondern gemeingefährlich. Er hat seinen Beruf verfehlt und macht unsere Arbeit zunichte!“

Lemberger sah sie prüfend an.

„Bist du sicher, dass Yoga das Richtige für dich ist?“

„Weißt du was Besseres? Wie entspannst du dich, abgesehen vom Tauchen?“

„In meiner Therme. Wenn ich da rauskomme, fühle ich mich jedes Mal wie neugeboren.“

Christoph verbrachte den Vormittag mit einem neuen Auftrag. Endlich einmal keine Tierheimlyrik, auch kein Pachtvertrag oder Strafbefehl, sondern ein geisteswissenschaftliches Thema! Die Geschichte der schlesischen Hauptstadt Breslau, von ihren slawischen Anfängen über die deutsche Besiedlung des Mittelalters, die Habsburger- und Preußenzeit bis zur Katastrophe am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Nazis die Stadt zur „Festung“ erklärten und damit ihren Untergang besiegelten. Wer nach Kriegsende von den über 600000 Einwohnern nicht geflohen oder bei den Straßenkämpfen umgekommen war, wurde aus dem Trümmerhaufen vertrieben, der Polen zugeschlagen und in Wrocław umbenannt worden war.

Sein Vater hatte als Junge das Kriegsende südwestlich von Breslau bei Verwandten im Riesengebirge erlebt, nicht ahnend, dass ihm die Odyssee, die ihn für sein ganzes Leben prägen sollte, noch bevorstand. Am Sonntag wurde er 75 Jahre alt, und bei der Geburtstagsfeier, zu der Mutter geladen hatte, wollte Christoph den Eltern Dorota vorstellen.

Nachmittags erreichte er sie endlich.

„Schade, dass du gestern gegangen bist“, begann er. „Ich hätte mich gefreut, wenn…“

„Und ich hätte mich über einen gemeinsamen Abend gefreut!“, fuhr sie ihm über den Mund. „Wieso kannst du nicht EINMAL einen Auftrag von der Polizei ablehnen?“

„Warum hast du nicht auf mich gewartet?“

„Erinnerst du dich, Christoph, als du letztlich angerufen wurdest und erst um vier Uhr früh zurückkamst? Vergiss bitte auch nicht, dass ich morgens zur Uni muss.“

Mit „letztlich“ meinte sie letztens oder vor kurzem. Neben dem leicht gerollten R waren es nur noch wenige stilistische Fehler, an denen man in Dorota die Polin erkannte, und ihr großer Ehrgeiz war es, auch diese zu tilgen. Niemand sollte merken, dass sie keine geborene Deutsche war.

„Vergess’ ich nicht. Aber ich bitte dich auch um Verständnis dafür, dass die Dolmetscherei meine Arbeit ist. Vielleicht können wir einfach versuchen, uns gegenseitig besser zu verstehen…“

„Ach ja, du kannst dich nicht streiten, ich vergaß es ganz“, fauchte sie.

„In diesem Satz ist das Imperfekt falsch gewählt“, korrigierte er. „Es müsste heißen: Ich habe es ganz vergessen, oder: Ichhatte es ganz vergessen.“

„Klugscheißer!“

„Wieso? Hast du mich nicht ausdrücklich gebeten, dich zu verbessern, wann immer mir etwas auffällt?“

„Du tust immer so bescheiden, Christoph, aber in Wirklichkeit bist du ein Wichtigtuer, ein Blender, Aufschneider und Schaumschläger!“

Selbst wenn sie ihn beschimpfte, trainierte sie nebenbei noch ihren Wortschatz.

„Warum bist du so aggressiv?“

„Weil ich das Gefühl habe, dass du dich verzettelst. Du machst nicht das, was du eigentlich willst.“

„Was will ich denn?“, fragte er überrascht.

Offenbar wusste sie das besser als er selbst.

„Du wolltest große Literatur übersetzen, hast mir erzählt, dass die Gedichte von Wichura dich dazu gebracht haben, Übersetzer zu werden.“