Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Roman handelt von vier eigenwilligen Freundinnen und dem Zauber der Zuneigung, der über so manchen Abgrund hinweghilft ... Nora, ihre rothaarige Freundin Amber, die leicht morbide Colette und Sandwich-Fan Dolores kennen sich seit der Schulzeit. Damals gründeten sie einen Geheimbund, um Glück zu bringen und Gutes zu tun - bis sie bitter erfahren müssen, dass das nicht immer möglich ist. Zwanzig Jahre später begegnen sich die vier bei einem Klassentreffen wieder. Und ob sie nun Kinder und Männer haben oder nicht, ob sie im Luxus schwelgen oder einen rostigen VW-Bus fahren, ob die Trennung von der liebsten Freundin überwunden ist oder noch immer schmerzt, die gemeinsamen Erlebnisse nagen an ihnen. Doch das Wiedersehen löst grundlegende Veränderungen aus …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

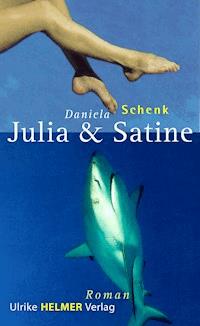

Daniela Schenk

Wir 4ever

Daniela Schenk

Wir 4ever

Roman

© 2014 Copyright Ulrike Helmer VerlagAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Atelier KatarinaS | NLAbbildung: 118076 © Fotosearch

eISBN 978-3-89741-997-1

Ulrike Helmer VerlagNeugartenstr. 36c, 65843 Sulzbach/TaunusE-Mail: [email protected]

www.ulrike-helmer-verlag.de

INHALT

Der Geheimbund

1. Der erste Schultag

2. Amber Greenaway

3. Colette Glauser

4. Nora Seligmann

5. Dolores Franzen

6. Amber

7. Colette

8. Nora

Das Klassentreffen

9. Die Einladung

10. Dolores

11. Colette

12. Nora

13. Amber

14. Dolores

15. Colette

16. Nora

17. Amber

18. Dolores

19. Nora

20. Colette

21. Amber

22. Dolores

Horizonte

23. Gute Vorsätze

24. Nora

25. Amber

26. Dolores

27. Amber

28. Nora

29. Dolores

30. Amber

31. Colette

32. Die Heimfahrt

Danke

Über die Autorin

In Gedenken an

Stephan Sahli (1963-1993)

Den Cousin und besten Freundder Autorin.

Jacqueline Du Pré (1945-1987)

Mit ihrem Cello holte sieden Himmel auf die Erde.

Den heiligen Gral (~12. Jahrh.)

Unauffindbar geblieben.

John Montagu, 4. Earl of Sandwich (1718-1792)

Der Mann wusste mit Brotscheiben und dem dazwischenumzugehen!

Der Geheimbund

1. Der erste Schultag

Das Leben ist entwederein Kletterseiloder ein Federbett.Gib mir das Kletterseil.

Edith Wharton

Mal angenommen, man könnte fliegen, so ganz ohne Kerosin, Flugangst, enge Sitze und pappiges Essen, und mal angenommen, man wäre an jenem Aprilmorgen über Bern geflogen. Mal angenommen, man wäre wie ein Pfeil übers Bundeshaus geschossen, haarscharf an den Kuppeln vorbei, die einen an Brüste denken lassen – rrumms! Oh, das war wohl mehr als haarscharf! – und über den Zytgloggenturm, aus Jux einmal unter der Kornhausbrücke durch, knapp über die Aare hinweg – pflatsch! Oh, das war wohl allzu knapp! – Richtung Breitenrainquartier. Dort hätte man in der Luft Kreise gezogen, um vier Mädchen an ihrem ersten Schultag zu beobachten.

Man hätte Amber entdeckt, die in Begleitung ihrer Mutter ein Mehrfamilienhaus verließ. Man hätte ihren Rotschopf leuchten sehen können, die neuen, weißen Lackschuhe, die so wunderbar glänzten, und vielleicht hätte man über die britisch gewagte Zusammenstellung ihrer Kleider geschmunzelt. Amber blieb regelmäßig stehen, um stolz ihre Schuhe zu beäugen. Manchmal hielt sie an, um mit offenem Mund sonst etwas Interessantes anzugaffen. Die Mutter zog sie dann lächelnd mit sich und sagte: »Come on, sweetheart!«

Ein paar Straßen weiter durchquerte Frau Seligmann mit Nora den Garten ihrer Villa. Mit ihrem gepunkteten Rock und den schwarzen Haaren sah die Kleine von oben aus wie ein Marienkäfer. Wenn man sich in einen der Bäume dieses gediegenen Parks gesetzt hätte und ganz still gewesen wäre, hätte man gehört, wie Nora ihre Mutter aufgeregt mit Fragen bombardierte: »Warum hat unsere Nase zwei Löcher?«, fragte sie, und »Warum kann ich Napoleon nicht mit in die Schule nehmen?« (Gemeint war ihr Meerschweinchen.) »Wieso ist die Milch weiß, wo Kühe doch grünes Gras fressen?«, »Parkieren Vögel rückwärts ins Nest?«, etc. Bei der dritten Kreuzung verlor die Mama die Nerven (sie verlor sie wegen ihrer Tochter öfters mal) und stampfte wütend auf den Asphalt. Der linke Schuhabsatz brach ab, was Frau Seligmanns Laune keinen Millimeter hob. Sie machte rechtsumkehrt und humpelte – ihre ungerührt weiterfragende Tochter mit sich ziehend (»Mit einem solchen Absatz könnte man bestimmt jemanden k.o. schlagen, oder?«) – zurück zur Villa, wo sie ihre Schuhe wechselte.

Auf der anderen Seite des Quartiers hüpfte Colette die Treppen eines schmucken Jugendstilmehrfamilienhauses hinunter. Sie steckte in einem rosa Kleidchen, und auf ihrem Kopf wippte eine große rosa Schleife. Aus der Luft hätte man sie glatt mit einem Bonbon verwechseln können. Ihre Mama präsentierte sie den Passanten wie einen dressierten Pudel und küsste sie in Anfällen großen Entzückens ab. Colette rieb sich im Versteckten die Küsse von der Wange.

Dolores öffnete die Haustür des Betonblocks, in dem sie wohnte, und schaute wachsam um sich, ob nicht der Junge zu sehen war, der sie gerne piesackte. Die Luft war rein. Schnell rannte sie zur Hauptstraße, ohne Begleitung und mit einer Angst vor der unbekannten Schule, so groß wie ihr Magen. Mutter lag zu Hause auf dem Sofa, erschöpft von der Nachtarbeit, und Vater schlief seinen Rausch aus.

Wir befinden uns im Jahr 1971. Pippi Langstrumpf ist zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen, die Rockband Queen wird gegründet, und McDonald’s eröffnet die erste Filiale in Deutschland, was uns dem Weltuntergang ein Stück näher rückt, wie einzelne Stimmen behaupten. Nixon treibt dubiose Geschäfte im Weißen Haus, Franco macht den Spaniern weiterhin das Leben zur Hölle und Tito hält ein Jugoslawien zusammen, das knapp dreißig Jahre später auf grauenhafte Weise auseinanderfallen sollte. Love Story bekommt den Oscar für das beste Drama. Anna Netrebko erblickt das Licht der Welt, man munkelt, dass ihr erster Schrei wie der Anfang einer Arie getönt habe. Eddy Merckx gewinnt zum dritten Mal die Tour de France.

Mikroprozessoren kommen auf den Markt, ein Kilo schwere Taschenrechner, die Computertomografie und der Stabilo Boss. Das erste E-Mail wird verschickt und die Computersprache Pascal entwickelt. In Japan gehen die ersten Karaoke-Geräte über den Ladentisch, was das Land in ein unheilbares Fieber stürzen wird. Und nicht zuletzt ereignet sich in der Schweiz das, was man vor dem Weltuntergang nicht mehr erwartet hätte: Das Frauenstimmrecht wird eingeführt.

Unsere vier Mädchen interessierten diese Ereignisse gänzlich wenig (außer Pippi Langstrumpf, die fanden sie klasse). Für sie gab es an diesem ersten Schultag andere Probleme zu lösen: Wie zum Beispiel schaffte man es, auf dem bohnenwächsernen Schulboden nicht auszurutschen? Wie brachte man den dummen Verschluss der neuen Schultasche auf? Wo waren die Klassenzimmer 1a und 1b? Warum lächelte die Frau neben der Wandtafel einen so doof an? An welches Pult sollte man sich setzen? Und sowieso, was hatte man hier überhaupt verloren?

2. Amber Greenaway

Das Wichtigste bei der Musik ist:zusammen anfangen undzusammen aufhören.

Thomas Beecham

Damals, in der Nacht vor dem ersten Schultag schlüpfte ich viele Male zu meinen Eltern ins Bett. Vater merkte nicht viel davon, Mutter hingegen schon. Sie erzählte mir Geschichten von Winnie the Pooh und Peter Rabbit, dann trug sie mich, kaum war ich eingeschlafen, in mein Bett zurück. Dort erwachte ich kurze Zeit später und schlich wieder hinüber. Um sechs Uhr gab Mom auf und machte mir Porridge mit viel Zimt und Honig. Ich durfte die neuen Lackschuhe anziehen, dann wartete ich, wie mir schien, eine ewig lange Stunde darauf, dass es endlich losging. Winnie the Pooh und Peter Rabbit waren so nett und begleiteten mich. Sie streiften durch die Gärten, damit niemand sie entdeckte, der behaupten konnte, dass es sie gar nicht gibt.

Als wir ankamen, war das Schulzimmer 1a noch leer, nur eine Frau stand da, drückte mir die Hand und sagte, sie sei diese und jene, was mich nicht sonderlich interessierte; außerdem war ich viel zu aufgeregt, um ihren Namen zu behalten. Ihre Stimme tönte, als wäre sie im Stimmbruch stecken geblieben. Es kiekste, wenn sie sprach, da musste ich ein bisschen lachen. Weil ich die erste war, konnte ich auswählen, wo ich sitzen wollte. Ich steuerte auf die Fensterreihe zu, doch meine Mom sagte rasch: »Not at the windows!« Woher Mom wusste, dass ich mich wegen der Aussicht dort hinsetzen wollte, blieb mir schleierhaft. Es war einmal mehr eine Bestätigung dafür, dass Mütter übersinnliche Kräfte hatten. Zu nahe bei der Lehrerin wollte ich nicht sitzen und ganz zuhinterst auch nicht, da hätte ich nur auf Hinterköpfe geschaut, und das sah nicht schön aus. Also schob ich mich mitten in die mittlere Reihe.

Nach und nach erschienen die Mitschüler mit ihren Müttern, und je nachdem, ob sie mir gefielen oder nicht, sah ich sie auffordernd an oder ignorierte sie. Doch alle glotzten bloß meine roten Haare an und setzten sich woanders hin.

Drei freie Sitzplätze blieben übrig: einer neben dem blonden Jungen, der sich dauernd in der Nase bohrte, einer neben dem blassen Mädchen mit dem großen Mund und der neben mir. Tränen wollten mir in die Augen schießen, als ein Mädchen mit einem langen Zopf und runder Brille zu meinem Pult kam. Die Gläser waren enorm dick und machten ihre Augen größer als ihr Gesicht, ehrlich. Aber ich dachte mir: besser als gar nichts und schaute das Mädchen freundlich an.

Mittlerweile war das Stimmengewirr so angeschwollen, dass ich das meiste, was das Zopfenmädchen zu mir sagte, nicht verstand – sie hieß entweder Tina, Gina oder Sina. Durch den Lärm hindurch konnte ich aber vom Korridor her harte Schritte und die helle Stimme eines Mädchens vernehmen. Heute weiß ich, dass sich mein Leben in diesen Minuten für immer veränderte. Damals dachte ich bloß: Ach, da kommt noch eine. Ich hörte das Mädchen rufen: »Mama, nun zieh mich doch über den Boden, der ist so schön rutschig!« Eine elegante Frau erschien in der Tür, sichtlich außer Atem, mit ihrer fröhlichen Tochter an der Hand.

Das Mädchen sah ganz normal aus: Es hatte schwarzes, halblanges Haar, das mit einer roten Spange zurückgehalten wurde, und ein hübsches rotes Röckchen mit weißen Punkten. Auffallend waren ihre strahlenden Augen, die neugierig und aufmerksam den Raum taxierten, und das kleine, amüsierte Lächeln in den Mundwinkeln. Sie machte den Eindruck, als könnte man mit ihr zusammen alles Mögliche unternehmen, als würden gar unzählige Abenteuer auf einen warten. Ich sollte noch erfahren, dass ich mit diesem Gefühl so ziemlich ins Schwarze getroffen hatte.

Nachdem sich das Mädchen in einer Weise im Schulzimmer umgesehen hatte, als würde ihr der Raum gehören, kam sie zu meinem Pult und sagte mit heller, klarer Stimme zu meiner Banknachbarin: »Also erstens sitzt du auf meinem Platz und zweitens jäte ich deinen Zopf, wenn du dich nicht sofort verziehst.« Das Zopfenmädchen wusste bestimmt nicht, was einen Zopf jäten bedeutete (ich übrigens auch nicht), aber es machte ihm Angst. Seine Augen weiteten sich, was hinter diesen Gläsern geradezu furchterregend aussah. Hilfesuchend schaute es sich nach seiner Mutter um, doch die war mit der Lehrerin und anderen Müttern in ein Gespräch vertieft. Da packte es mit Tränen in den Augen seine Schultasche und setzte sich zu dem blassen Mädchen mit dem großen Mund.

Sichtlich zufrieden ließ sich das freche Mädchen neben mir nieder. »Hoi, ich bin Nora«, stellte es sich vor, »und ab jetzt bin ich deine Banknachbarin, okay?« Beim Wort »okay« plusterte sie sich richtiggehend auf.

Ich betrachtete Nora. Eigentlich hätte ich empört über ihr Verhalten sein müssen, und deshalb runzelte ich die Stirn, so wie das Daddy zu tun pflegte. »Du warst nicht nice zum anderen girl«, sagte ich, »und my name is Amber.«

Nora sah mich verwundert an. »Du sprichst aber komisch, und dann dein Name, hast du einen Sprachfehler oder was? Übrigens, wenn man immer nur nett ist, kommt man nirgends hin, sagt Onkel Jakob. Der wird es wohl wissen, er hat eine Vitrine voller Schießabzeichen.«

Seltsamerweise aber war ich nicht empört, sondern aufgeregt und stolz, dass Nora mich ausgesucht hatte. Trotzdem versuchte ich ein gleichgültiges Gesicht zu machen und starrte die Namen an der Wandtafel an. »Weißt du, which one ist dein Name?«, fragte ich.

»Na klar – meiner ist der dort unten neben dem gelben Blümchen, wo der zweite Buchstabe eine Null ist.«

»But da sind noch zwei other names mit einem solchen thingy. Look«, ich zeigte auf die Namen Sonja und Konrad.

»Die Lehrerin hat meinen Namen eben dreimal hingeschrieben!«

»Die aussehen aber nicht gleich!«

»Dann hat die Lehrerin ihn zweimal falsch geschrieben.«

»But why sie hat die falschen nicht wieder weggetan?«

»Diese Kreide kann man nicht löschen.«

Ich starrte sie mit offenen Mund an. »What?!«

»Wenn die Wandtafel voll ist, kommt der Schulwart, ersetzt sie durch eine neue und überstreicht die alte mit schwarzer Farbe.«

Ich schüttelte verwundert den Kopf.

»Das ist meine Mutter.« Nora deutete auf die elegante Frau mit dem strengen Gesichtsausdruck. »Sie will, dass ich eine Primabarellina oder so werde. Ich möchte lieber Indianerin werden und im Wald leben.«

»Ganz auf deinem eigenen?«

»Hä?«

»On your own, allein.«

»Nein, ich hätte natürlich mein Pferd mit mir und ein Tomahawk.«

»Ist Tomahawk your friend?«

Nora kicherte nur, dann fragte sie: »Wie heißen deine Geschwister?«

»Ich habe keines.«

»Sei froh, ich habe erstens einen Bruder, zweitens heißt er Alex, drittens ist er drei Jahre jünger als ich und viertens sooo lästig.«

Wir unterhielten uns eben über unsere Lieblingsspielzeuge, als eine Hand in unserem Gesichtsfeld auftauchte, auf dem Pult landete und Finger auf die Tischplatte trommelten. Wir schauten auf.

»Können wir beginnen?«, fragte Frau Stimmbruch, die übrigens Schellenberger hieß.

Ich schaute mich um. Die Mütter hatten sich an der Wand entlang aufgereiht, und die Mitschüler saßen ordentlich und aufmerksam an ihren Pulten.

»Womit denn?«, fragte Nora verwundert.

»Mit der Schulstunde.«

»Ich dachte, die hat schon lange angefangen. Wir wissen übrigens, dass Sie meinen Namen zweimal falsch hingeschrieben haben, aber wir verpetzen Sie nicht, Ehrenwort.« An die Klasse gewandt, sagte sie: »Ich heiße Nora, das bedeutet Gott ist mein Licht, deshalb bin ich eine Leuchte.«

Frau Schellenberger lächelte leicht, Noras Mutter hingegen schnappte nach Luft. Die Lehrerin sagte: »Liebe Nora, als erstes musst du lernen, während der Schulstunde still zu sein und nur dann zu sprechen, wenn ich es dir erlaube.«

»Aber ich rede fürs Leben gern, nicht wahr, Mama?«, Nora drehte sich zu ihrer Mutter um, die schier platzte, aber gewiss nicht vor Stolz.

In der großen Pause standen Nora und ich am Rand des Pausenplatzes. Nora tat so, als hätte sie ihr ganzes Leben nichts anderes getan als hier zu stehen, aber ich sah, dass sie ihre feuchten Hände am Rock abwischte. Wir schauten den Jungs zu, die mit einem Tennisball Fußball spielten. Als einmal der Ball in unsere Richtung geflogen kam, fing Nora ihn auf und warf ihn grinsend in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, es war von Vorteil, dass der Lehrer, der Pausenaufsicht hatte, in der Nähe stand, denn die Jungs funkelten Nora fuchsteufelswild an.

Nora schubste mich in die Seite und deutete auf zwei Mädchen, die unter dem Kastanienbaum standen. »Schau mal, da steht ein Altkleidersack neben einer Geschenkschachtel. Schön komisch.« Ich blickte zu den zwei Mädchen, die eine rosa adrett gekleidet und die andere – groß und etwas mollig – in abgetragenen, zu weiten Kleidern. Da musste ich kichern, obschon ich wusste, dass das nicht nett von mir war. Winnie the Pooh, der neben den Mädchen am Baumstamm lehnte, schüttelte missbilligend den Kopf, während Peter Rabbit mit den Jungen Fußball spielte. Sogar heute, da ich weiß, dass ich mir das alles nur eingebildet hatte, sehe ich dieses Bild gestochen scharf vor mir.

Nora packte ein Brötchen mit Schokoladeriegel aus und schaute mich fragend an. »Willst du?«

»Morgens no chocolate«, entgegnete ich mit sehnsüchtigem Blick auf den Stängel.

»Woher will deine Mama wissen, dass du Schokolade gegessen hast?«

Ich überlegte kurz und kam zu dem Schluss, dass Nora Recht hatte und dass sie auch sonst ein duftes Mädchen war. Ich nahm die Hälfte der Schokolade und des Brötchens entgegen. Als wir alles aufgegessen hatten, machten wir uns über mein Birnenbrot her.

»Das ist sehr schlau von uns«, erklärte Nora mampfend, »weil wir unsere Pausenbrote geteilt haben, können wir jetzt doppelt so viel essen.«

Ich runzelte die Stirn. Ich kam nicht von dem Gefühl los, dass etwas an dieser Rechnung falsch war, aber da ich nicht genau wusste was, schwieg ich. Schon bald würde ich erfahren, dass Noras Rechenkünste allgemein katastrophal waren. In der ersten Nachmittagsstunde stand Nora auf und verkündete, sie ginge nach Hause, sie habe für heute genug Schule gehabt und außerdem warte Napoleon auf sie. Das verärgerte Frau Schellenberger. Man könne nicht einfach heimgehen, erklärte sie, und sowieso sei Napoleon schon lange tot und warte garantiert nicht auf sie. Daraufhin entbrannte eine Diskussion über Napoleon, an welcher sich die ganze Klasse beteiligte. Alle gaben ihren Senf dazu und ein paar legten sich die Hand auf den Brustkorb, als hätten sie Brustschmerzen.

Dieser erste Schultag war ein schöner Tag, jedenfalls habe ich es so in Erinnerung. Er war voller Sonne, denn Nora hatte sich neben mich gesetzt und mein Leben zu einem wundersamen Abenteuer erweitert. Ja, es war ein Prachttag, und in der folgenden Nacht konnte ich wieder nicht schlafen, so sehr freute ich mich auf Nora.

3. Colette Glauser

Wahrlich, keiner ist weise,der nicht das Dunkel kennt,das unentrinnbar und leisevon allen ihn trennt.

Hermann Hesse

Der Sinn von Puppen ist, dass man sie den ganzen Tag an- und ausziehen kann. Man kann ihnen die schrillsten Kleider aussuchen, sie abküssen, am Bein zerren, in die Waschmaschine stecken oder verärgert in die Ecke werfen. Dass Kinder nicht ganz dasselbe wie Puppen sind, hat meine Mutter aus unerfindlichen Gründen nie wirklich verstanden. Sie wechselte meine Kleider mindestens sechsmal pro Tag, ließ mich desinteressiert liegen oder verstaute mich, wenn sie wütend auf ihr Püppchen war, im Schrank. In Schränken ist es nicht nur schwarz, sondern die Luft wird knapp, man gerät in einen seltsam schwindligen Zustand, und die Angst hockt grinsend daneben. Hier war meine persönliche Hölle.

Mutter verwechselte mich nicht nur mit einer Puppe, sondern sie schleppte mich auch auf Schönheitswettbewerbe und bekam Tobsuchtsanfälle, wenn ich nicht den ersten Platz belegte. Ich gewann ihn nie. Wenn ich herausgeputzt, geschminkt und frisiert über die Bühne tänzelte, dachte ich mir nicht viel dabei – so war eben mein Leben, ich hätte sowieso nicht gewusst, was sonst mit mir anzufangen. Ich hoffte bloß, dass ich Erste würde, damit mich Mama nicht wieder in den Schrank schloss, und wünschte mir, dass sie meine Haare nicht immer so derb kämmte.

Mein Zimmer war ein rosa Traum, und das Fahrrad, das Pult, die Spielzeuge – alles passte dazu. Ob mir Rosa gefiel oder nicht, überlegte ich mir nie. Es war eben so, diese Farbe und ich gehörten zusammen. Ich machte mir allgemein nicht viel aus Farben, sie taten irgendwie meinen Augen weh. Schwarz und Weiss jedoch mochte ich, sie hatten etwas Unaufdringliches. Meine Patin Hannah schenkte mir zum fünften Geburtstag ein schwarzbraun-weiß geflecktes Pferd. Ich liebte es über alles, und da Gotte Hannah die Lieblingsschwester meines Vaters war, konnte Mutter das Viech (wie sie es bezeichnete) nicht verschwinden lassen.

Am ersten Schultag waren wir die Letzten, weil Mama ewig brauchte, um mich auszustaffieren, und weil sie mir auf dem Schulweg dauernd nasse Schmatzer verpasste. Als wir endlich im Türrahmen der Klasse 1b standen, hatten sich die Mütter schon im hinteren Teil des Zimmers versammelt. Ich wäre bestimmt davongerannt, aber Mutters Hand hielt die meine in einem Schraubstock. Die Lehrerin, Frau Schmied, sah für meine Begriffe uralt aus. Sie hatte regengraue Haare und eine Hornbrille. Sie packte meine Hand und schüttelte sie so heftig, dass ich mir vorkam, als würde ich erst an die Decke und dann ins Zimmer unter uns krachen. Danach nahm sie mich an den Schultern und schob mich zum letzten freien Platz am zweitletzten Pult der Fensterreihe. Dort parkte sie mich neben einem hässlichen Mädchen und erklärte, dass das Dolores sei. Wir würden bestimmt eine tolle Zeit miteinander verbringen.

Dolores schaute mich an, als wollte sie mich erst mal tüchtig vermöbeln, was nicht sehr einladend wirkte. Ich nahm all meinen Mut zusammen, wirklich allen, denn ich bin nicht sehr mutig, und lächelte das dicke, schäbig gekleidete Miststück an. Dolores blähte nur ihre Nüstern. So was hatte ich noch nie gesehen! Erleichtert hörte ich, dass meine Mutter mit der Lehrerin darüber verhandelte, mich an einen anderen Platz zu versetzen. Ihre Stimme tönte schrill, ich war gespannt, wie lange es noch dauerte, bis sie die Lehrerin in den Schrank sperrte. Aber Frau Schmied konnte nicht nur mächtig Hände schütteln, sie hatte auch die Mütter gut im Griff. Das heißt, sie kam nicht in den Schrank, und ich musste neben Dolores sitzen bleiben.

Dolores beobachtete mich aus dem Augenwinkel, und ich schwor, nie mehr in meinem Leben zu spät zu kommen. Ein Versprechen, das ich übrigens nicht einhalten konnte. Ich kam so spät, dass ich letztendlich das Leben selber verpasst habe.

In der großen Pause verzog ich mich unter einen Kastanienbaum und verfolgte das wilde Treiben auf dem Hof. In den Händen hielt ich das Sandwich, das mir meine Mutter mit viel Sorgfalt zubereitet hatte. Während ich es auspackte, erschien plötzlich Dolores, guckte mein Sandwich an, blähte die Nüstern und sagte, dass sie mich durch den Kakao ziehe, wenn ich es ihr nicht gebe. Was sollte ich tun? Ich war, wie gesagt, nicht sehr mutig und stark schon gar nicht. Ich reichte ihr das Pausenbrot. Sie biss gierig hinein und schloss während des Kauens genießerisch die Augen. Als sie fertig war, musterte sie mich von oben bis unten: »Bist ’ne richtig aufgeputzte Schießbudenpuppe, willst wohl an einer Hochzeit Blümchen streuen gehen oder was?« Grinsend verzog sie sich.

Ich schaute ihr hinterher. Verwundert nahm ich den Pausenbrotdiebstahl zur Kenntnis, ohne mich allzu sehr aufzuregen. Es war eben so. In meiner ganzen rosa Pracht trippelte ich über den Pausenplatz, und das einzige, was mich beschäftigte, war die Frage, ob Dolores’ Diebstahl als freundschaftliches Zeichen zu werten war oder eher nicht. Ich hatte wenig Ahnung von anderen Kindern.

Am Nachmittag nickte Dolores ein, das Kinn fiel ihr auf den Brustkorb. Jahre später würde ich erfahren, dass sie am Morgen ihres ersten Schultages um sechs Uhr hatte aufstehen müssen, um Wäsche aufzuhängen. Die kam von ihrem Vater, von seiner Kotzerei, weil er wieder zu viel gesoffen hatte. Ihre Mutter rollte ihn zur Seite, holte ein frisches Leintuch, zog ihm ein neues Pyjama an und weckte Dolores.

Bevor die Lehrerin Dolores’ Schläfchen entdeckte, weckte ich sie mit einem gezielten Seitenhieb.

Ich war froh, als der erste Schultag vorbei war. Gott sei Dank musste ich da nie wieder hin!, dachte ich. Ich freute mich so lange, bis mir Vater klar machte, dass ich nun für unendlich viele Jahre täglich in die Schule musste. Das bedeutete jeden Tag Dolores. Wie würde ich das überstehen? Ich ging in mein Zimmer, zu meinen Puppen, Stofftieren und meinem Pferd und spielte mein Lieblingsspiel Rette-Rette: Ein schlimmer Sturm war ausgebrochen, und meine Aufgabe bestand darin, die Puppen und Tiere vor den bösen Wellen auf das Schiff (mein Bett) zu retten. Bei jedem Wesen, das ich in die Hände kriegte (am Schluss kriegte ich sie immer alle!), hatte ich dieses tolle Gefühl im Brustkorb, schmerzlich und süß zugleich – dieses Glück, meine Lieben bei mir zu haben. Einmal fragte mich Mutter, ob ich sie auch retten würde. Ich schüttelte den Kopf. Mutter steckte mich in den Schrank. So lernte ich: Es war schon sehr dumm, ehrlich zu sein.

4. Nora Seligmann

Wie kommt ein Schneepflugfahrermorgens zur Arbeit?

Nora Seligmann

Die Schule fand ich supertoll – mal abgesehen von gewissen störenden Details: erstens den Lehrern, zweitens den Aufgaben, drittens dem Rechnen, viertens dem Turnen und fünftens dem Handarbeiten. Warum es diese idiotischen Handarbeiten gab, war mir ein Rätsel – mittlerweile gab es ja Maschinen, die das Stricken, Nähen und Häkeln erledigen konnten! Und bestimmt hatte niemand auf eine aus Schnur geknotete Einkaufstasche gewartet, meine Mutter zuletzt. Sie nahm mein unförmiges Werk gequält lächelnd und mit gespreizten Fingern entgegen – und wenn ich es mir genau überlege, habe ich es seither nie mehr gesehen.

Wie viel Unsinn doch die Lehrer erzählen! Die Religionslehrerin wollte uns doch tatsächlich weismachen, dass Moses das Meer zweiteilen konnte, dass alle Tiersorten auf der Arche Platz fanden und dass ein brennender Strauch reden kann – also bitte! Als ich die Religionslehrerin fragte, ob Adam und Eva einen Bauchnabel hatten oder nicht, wusste sie auf einmal nichts zu sagen, außer dass ich nicht solche dummen Fragen stellen solle. Den Vogel schoss aber der Rechenlehrer ab, als er behauptete, dass nicht nur eins und fünf, sondern auch drei und drei und sogar zwei und vier sechs ergibt. Soll dies eine exakte Wissenschaft sein, fragte ich mich und entschied, mich mit so etwas Wirrem auf Kriegsfuß zu stellen. Ich mochte sechstens den Hauswart nicht, der ständig motzend hinter uns her war, und siebtens verabscheute ich die Arbeiten, die wir schreiben mussten, außer ich fand Gelegenheit abzuschreiben.

Kurzum, die Pausen, Landschul- und Skiwochen hätten mir vollauf gereicht.

Ich saß öfters vor und nicht im Klassenzimmer, weil ich vergaß, dass meine Ansichten und Einsichten nicht gefragt waren. Warum die Lehrer das Recht hatten, dauernd zu quasseln, und wir nicht, war mir schleierhaft. Wir lebten doch in einer Demokratie!

Draußen vor der Tür war mir nicht langweilig. Weil ich jedoch öfters rausgeschickt wurde, musste ich von Zeit zu Zeit einen Brief nach Hause bringen, in dem Lügen über mich verbreitet wurden. Ich ließ die Briefe als Papierflugzeuge über die Kornhausbrücke fliegen, aber dummerweise hob eines Tages ein Kinderhasser ein Flugzeug auf und ließ es meinen Eltern zukommen. Als Strafe durfte ich zwei Wochen lang nichts mit Amber unternehmen. Sie wussten, wie sie mich tödlich treffen konnten.

So viel zur Elternliebe.

Draußen vor der Tür machte ich Verschiedenes, zum Beispiel Modeschauen mit den Jacken meiner Mitschülerinnen. Einmal versuchte ich so viele Jacken als möglich überzuziehen und war noch bei diesem Unternehmen, als Lehrer Walther aus dem Klassenzimmer trat. Natürlich musste ich nachsitzen. Dabei hätte er mich für mein strategischplanerisches Denken loben sollen – es ist gewiss nicht einfach, elf Jacken übereinander anzuziehen!

Das Tollste an der Schule waren erstens Amber, zweitens Amber, drittens die Pausen, viertens die Bibliothek und fünftens Amber. Schon nur ihre Sommersprossen waren eine Liga für sich. Man konnte auf ihre Haut schauen, und es wurde einem bei den vielen Punkten nie langweilig. Dann ihr rotes Haar – wer hatte schon solch rote Haare, mal abgesehen von der Roten Zora, die ich kolossal fand! Mit wem konnte ich endlos lachen, Pausenbrote teilen und Unsinn machen? Mit Amber! Sie war ein wenig zerstreut, spielte wunderbar Cello, konnte Gestalten sehen, die niemand sonst sah und sprach extrem gut Englisch. Bald nannte uns die ganze Klasse Noramber, aber das störte mich nicht.

Warum ich Pausen mochte, muss ich kaum genauer erklären, das mit der Bibliothek schon. Ich fand Lesen und Schreiben famos, irgendwie magisch. Kaum konnte ich alle Buchstaben entziffern, wurde ich eine Bücherfresserin. Noch heute läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich Buchseiten rascheln höre. Klappe ich ein Buch auf, stecke ich als erstes die Nase zwischen die Seiten und atme tief ein. Wie das duftet!

Oh, ich liebte es, in Bücherwelten abzutauchen, Abenteuer mitzuerleben, mitzufiebern, mitzuhoffen, mitzuleiden! Ich las mich in vollem Karacho durch die kleine Bibliothek, die im Klassenzimmer im Schrank untergebracht war. Unzählige Nächte verbrachte ich unter der Bettdecke, mit einem Buch, einem Lämpchen und ohne Sauerstoff. Mit der Nachttischlampe unter der Decke wurde es heiß, einmal begann es sogar zu rauchen; da annektierte ich die Militärtaschenlampe meines Vaters. Mutter fragte mich, woher meine dunklen Ringe unter den Augen kämen, und nörgelte, dass das hässlich aussehe, so als wäre ich vernachlässigt. Eine Bankierstochter sei aber nicht vernachlässigt. Sie nörgelte halt, damit genörgelt war. Ich sah ihr in solchen Momenten ganz ruhig und ohne zu blinzeln in die Augen (das hatte ich Winnetou abgeguckt), bis sie irritiert verstummte und sich abwandte. Es war klasse, was man mit Blicken anstellen konnte.

In der fünften Klasse las ich König Artus und die Ritter der Tafelrunde sowie Enid Blytons Reihe Die schwarzen Sieben. Die schwarzen Sieben handeln von sieben Kindern, die einen Geheimbund gründen, allerlei Fälle lösen und tausend Abenteuer erleben. In König Artus wird eine Menge gekämpft, viel fremdgegangen und an einem runden Tisch gesessen. Das Interessanteste an der Geschichte war aber, dass die Ritter den Heiligen Gral suchten. Der Heilige Gral ist ein Kelch oder eine Schale, und wenn man die fände, hätte man gefunden, was man schon immer finden wollte. Sie spendet Glückseligkeit, ewige Lebenskraft und Speisen in unendlicher Fülle. Ich wusste: Ich würde auch einen Geheimbund gründen und außerdem den Heiligen Gral finden, auch wenn ich nicht genau verstand, was letzterer eigentlich war.

Ich war riesig aufgeregt und inspiriert! Beflügelt von meiner Idee, schrieb ich Amber während einer Geographiestunde ein Briefchen: Ich gründe einen Geheimbund! Hilfst du mit?

Amber machte eine Grimasse und schrieb zurück: Hä?

Es weiß niemand davon, wir machen gute Sachen und finden den Gral.

Was für Sachen, was für ein Gral??? Die Sommersprossen in ihrem Gesicht hüpften fragend auf und ab.

Bevor ich antworten konnte, packte uns Lehrer Walther an den Ohren und führte uns nach draußen, was formidabel war, denn so konnten wir in Ruhe über mein Projekt sprechen. Noch bevor die Pausenglocke läutete, hatte ich Amber davon überzeugt, dass ein Geheimbund genau das war, was ihr noch zu ihrem Glück gefehlt hatte. Aber vermutlich hätte ich sie auch dazu überreden können, zum Mond zu segeln oder eine Tube Senf zu essen. Amber hätte alles mitgemacht. Sie war einfach grandios.

Ich rieb mir vergnügt die Hände. »Jetzt suchen wir zwei Komplizinnen, denn irgendwer muss ja Schmiere stehen und die Taschen tragen«, erklärte ich.

Doch wer sollte das sein? Amber schlug verschiedene langweilige Hühner vor und am Ende sogar Nina, das Zopfenmädchen. Ich hielt dagegen. Wir wurden uns lange nicht einig. Während einer Turnstunde kam mir schließlich die zündende Idee. Das Turnen fand mit den Schülerinnen der Parallelklasse statt, vierundzwanzig Mädchen reckten und streckten sich unter der Anleitung von Fräulein Müller zweimal die Woche an Sprossen, Seilen, Ringen und anderen Foltergeräten. An diesem Freitag hatte die Turnlehrerin einen Geräteturnen-Rundgang aufstellen lassen: Ringe, Barren, Trampolin, Pferd, etc., einfach alles, was ich mir weit weg wünschte. Ich stöhnte beim Anblick des Maschinenparks, Amber jedoch machte sich vergnügt ans Werk. Sie schwang, schwenkte, drehte und sprang. Ihr roter Pferdeschwanz und die unzähligen Sommersprossen machten alles mit, ich fand das einen umwerfenden Anblick. Als Amber alle Stationen erfolgreich absolviert und ich mich ebenso erfolgreich daran vorbeigedrückt hatte, zog ich sie in den Geräteraum, um ihr meine geniale Idee mitzuteilen.

»Hör mal, wir lassen das Schicksal spielen – beziehungsweise wir lassen den Gral walten! Der will, dass wir ihn bald finden, darum schickt er uns einen Wink. Wir sollen die ersten beiden nehmen, die in den Geräteraum kommen.«

Amber stellte den Kopf schräg, überlegte eine Weile, indem sie die Nase kräuselte, dann nickte sie aufgeregt. Gespannt legten wir uns auf den Schwedenkasten, der allein im Geräteraum stand, und fixierten den Eingang.

Warteten.

Nach einiger Zeit schälten sich aus dem hallenden Schwatzen, Quietschen, Stampfen und Klatschen zwei streitende Stimmen, die näher kamen. Ich hörte Amber neben mir nach Luft ringen und einen Namen zischen, den ich nicht verstand. Colette tauchte als erste auf, im rosa Glitzerdress, rückwärts und in ein hitziges Gespräch mit ihrem Gegenüber vertieft. Dann erschien dieses Gegenüber – es war Dolores, die soeben wetterte: »Du treulose Tomate hast beim Rechnen die Hand über dein Blatt gehalten, nur damit ich nicht abschreiben konnte!«

»Es hätte dir ja gar nichts genützt, wir hatten verschiedene Tests. Nicht gemerkt?«

»Du darfst trotzdem nicht abdecken«, maulte Dolores und näherte sich Colette mit bedrohlichem Gesichtsausdruck.

Colette nahm ein Springseil von der Wand und streckte es Dolores auf Augenhöhe entgegen, als wollte sie Dracula mit dem Kreuz in Schach halten.

Mit diesen beiden war das so eine Sache: Sie saßen jahrein und jahraus im Unterricht nebeneinander, obschon sie sich nicht ausstehen konnten. Am Beginn jedes Schulhalbjahres, wenn man einen neuen Sitzplatz wählen kann, nahmen sie sich vor, früh zur Schule zu kommen, damit sie endlich neben jemand anderem sitzen könnten, und jedes Mal waren sie wieder die Letzten und mussten miteinander Vorlieb nehmen. Einmal aber schaffte es Dolores früh da zu sein, nur wollte sich niemand neben sie setzen. Colette kam wie üblich als Letzte; so blieb alles beim Alten.

Amber und ich hatten atemlos den Streit mitverfolgt. Nun räusperte ich mich laut. Dolores und Colette drehten überrascht den Kopf.

»Sieh mal an. Gratuliere – ihr habt gewonnen, ihr dürft bei unserem Geheimbund mitmachen!«

Dolores stemmte die Hände in die Hüfte. »Spionierst du uns nach?«

Ich winkte ab. »Ein Geheimbund ist, wenn man erstens nichts davon weiß, zweitens gute Sachen tut und drittens den Heiligen Gral findet, damit viertens das Glück auf unserer Seite ist.«

»Leck mich am Auspuff!«, schnauzte Dolores. Aber ich sah ihr an, dass sie interessiert war. Normalerweise nahm niemand sie freiwillig in eine Gruppe auf, und auch mir wäre jede andere als Dolores und Colette lieber gewesen. Ich konnte vor Amber jedoch keinen Rückzieher machen.

»Wir bilden einen Geheimbund, finden den Gral und alle unsere Probleme sind gelöst«, wiederholte ich.

Colette starrte uns an, man konnte schier die Fragezeichen sehen, die wie Motten um ihren Kopf schwirrten. »Wie soll denn das gehen?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Niemand weiß genau, was der Heilige Gral ist. Man weiß nur, dass mit dem Gral alles möglich ist. Das wäre doch super! Und niemand wüsste von unserem Bund, und wir täten gute Sachen, und ich wäre die Anführerin, und ihr würdet mir bedingungslos gehorchen, und falls es eine Beute gäbe, würden wir teilen, jede bekäme ein Viertel, also vierzig Prozent.«

Amber schüttelte lachend den Kopf. »Oh dear, ein Viertel ist doch nicht vierzig Prozent.«

»Na bitte, Amber! Ein Vier-tel ist logischerweise vier-zig Prozent!«

»Bist nicht du die, welche in Mathe eine Niete ist?«, fragte Dolores.

»Diskutieren wir jetzt hier über den Geheimbund oder über meine Noten?«, fauchte ich und sprang vom Schwedenkasten. »Nächsten Mittwoch um zwei Uhr erwarten wir euch im Rosengarten. Macht mit und euch öffnet sich das Paradies. Oder kneift und fahrt zur Hölle.«

In diesem Moment platzte Fräulein Müller in den Geräteschuppen und fragte entnervt, ob das hier ein Geheimzirkel sei, oder was. Colette nickte, Dolores stieß sie ruppig in die Seite, Amber zählte die Sommersprossen auf ihrem Arm, und ich lächelte mein unschuldigstes Lächeln. Ich konnte verdammt gut unschuldig lächeln!

Strafaufgaben kriegten wir trotzdem.

5. Dolores Franzen

DieMayr-Kur:alte Brötchen gründlich kauen und einspeicheln. Getrunken werden vor allem Milch, Kräutertee, stilles Wasser, Karlsbader Salz oder Bittersalz.

Bei uns hätte der Hammer in die Brotkiste gehört. Das Brot war nämlich meistens hart wie Granit. Mutter brachte es aus der Kantine der Berner Kantonalbank, wo sie nachts den Dreck der properen Geschäftsheinis wegputzte. Sie nahm wirklich nur das harte Brot, alles andere hätte sie als Diebstahl empfunden.

Da der Alte dauernd besoffen war und es bei ihm manchmal gehörig aussetzte, wäre ein Hammer in der Küche jedoch gefährlich gewesen – wer weiß, was er damit angestellt hätte! Also blieb der Hammer im Keller. Einmal ging ich mit dem Brot runter und schlug mit dem Hammer darauf ein. Am Ende hatte ich Entenfutter und Paniermehl. Doch was sollte ich damit? Leute, die Enten füttern, sind Dünnbrettbohrer, und außerdem: Bei uns gab es kaum mal Fleisch, das man in Paniermehl hätte wenden können.

So tunkten wir das harte Brot in Kaffee, Milch oder Bouillon. Aber oftmals konnten wir nicht mal das, weil der Herr Papa noch halb besoffen herumnölte und Mutter mit Ringen unter den Augen auf dem Sofa lag und uns wegen Kleinigkeiten beschimpfte. In solchen Momenten dachte ich an den Hammer und dass ich ihn dem Alten gerne über die Rübe geschlagen hätte.

Das erübrigte sich, als ich in der vierten Klasse war. Es machte klatsch! und alles wurde anders. Mutter hatte beim Putzen Annabelle im Papierkorb gefunden und mit nach Hause genommen. Sie las einen Artikel über Alkoholiker und Co-Alkoholiker und wie man aufhören konnte, Mitalkoholiker zu sein. Das interessierte Mutter, denn sie hatte das Leben mit Vater satter als satt. Als der das nächste Mal sturzbesoffen das Bett vollkotzte, ließ sie ihn darin liegen. Er erwachte am Morgen mit dem Kopf in der eigenen Straßenpizza und sprang wie eine gesengte Sau aus dem Bett. Er war so schockiert über seine Reiherei, dass er nie mehr Alkohol anfasste. Es war ungewöhnlich, dass er jetzt am Abend zu Hause war und deprimiert in die Röhre gaffte, aber nicht unangenehm. Ein halbes Jahr später erlitt er einen Herzinfarkt (als er den Mülleimer rausstellen wollte), und das erledigte ihn. Ich wusste nicht, ob ich froh oder traurig darüber sein sollte, aber da sich sowieso niemand darum kümmerte, was ich fühlte, war das schnurzegal.

In dieser Zeit fand ich Colettes Pausenbrote noch köstlicher als sonst. Ich wusste nicht, ob das Einbildung, Tatsache oder Zufall war. Meistens legte Colette sie mir jetzt kommentarlos aufs Pult.

Am Mittwoch, an dem der Geheimbund gegründet werden sollte, saßen die Norambers um vierzehn Uhr im Rosengarten auf der Mauer und baumelten ungeduldig mit den Beinen. Genau genommen saßen sie schon seit einer halben Stunde da. Sie hatten ein Bounty, ein Snickers sowie mehrere saure Zungen gegessen und kauten jetzt Hollywood-Kaugummis, Geschmacksrichtung Erdbeere.

Das alles wusste ich so genau, weil ich sie beobachtete. Ich hatte mich in einen der Büsche geschlagen und das Schnuppern von fünf Kötern über mich ergehen lassen müssen; fehlte nur noch, dass mich die Stinkviecher angepinkelt hätten. Es war auch sonst kein gemütlicher Busch, denn er befand sich in dem steilen Hang, der vom Rosengarten abfällt. Das finde ich das Lästige an Bern, dauernd geht es hinauf oder hinunter. Wenigstens hat man von hier aus eine tolle Aussicht auf die Altstadt. Bern ist übrigens die Hauptstadt der Schweiz, das weiß ja außer den Schweizern kein Aas. Sie schnarcht in einer Flussschlaufe der Aare vor sich hin und weist die pulsierende Lebendigkeit einer Schnecke auf. Wenn Sie nicht aufpassen, sind Sie aus dieser Stadt hinausgefahren, noch bevor Sie gemerkt haben, dass Sie überhaupt drin waren. Eine wahnsinnsmickrige Metropole also. Einst war Bern mächtig, besaß Teile des Aargau, Jura und der Waadt mit ihren vielen Rebbergen. Nicht von ungefähr wurde Bern zu dieser Zeit als Venedig des Nordens bezeichnet: In über zweihundert Kneipen in den Kellergewölben der Altstadt konnte man sich mit Waadtländer Wein volllaufen lassen. (Das weiß ich von Vater, er kannte sich in Alkohol- und Kneipengeschichte super aus). Von hier aus sieht man auch den Bärengraben, das Wahrzeichen Berns – das traurigste Wahrzeichen überhaupt: Die Bären schlafen in Kerkern, und tagsüber trotten sie im Graben herum und werden von kreischenden Kindern mit Karotten beworfen. Man hätte die Stadtratsfritzen dorthin verfrachten sollen, da hätten sie gesehen, wie das so ist.

Wenn man sich auf einen Geheimbund einlässt, muss man seine Komplizen erst mal kennenlernen. Deshalb stand ich hinter dem Busch. Bisher hatte ich jedoch nur herausgefunden, dass Nora und Amber Süßigkeiten fraßen und immer wieder verstohlen in die Richtung schauten, aus der sie unser Kommen erwarteten.

Zwanzig nach zwei. Nora und Amber glotzten enttäuscht Löcher in die Luft. »Sie hätten das Paradies haben können und haben die Hölle gewählt, diese Dummkühe«, brummte Nora.

»Jetzt hör doch auf mit diesem blöden Himmel-und-Hölle-Gequatsche!«, warf Amber ein.

Nora funkelte ihre Freundin böse an. Das war bemerkenswert, denn sonst betrachtete sie Amber nur liebevoll, verzückt oder verschmitzt. Bevor sie hätten weiterdiskutieren können, fuhr Colette auf ihrem rosa Fahrrad um die Ecke. Das nahm ich als Gelegenheit, mich davonzuschleichen und kurz darauf ebenfalls anzusausen. Ich setzte mich neben die anderen auf die Mauer. Mein Herz pochte bis zum Hals, so aufgeregt war ich.

»Also«, Nora stellte sich auf die Mauer und guckte zu uns herunter. »Erste Regel: Wer nicht pünktlich kommt, fliegt raus. Heute machen wir eine Ausnahme, weil ihr ja noch gar nicht im Geheimbund seid.«

Sie sagte das grottenstreng, aber Colette gähnte nur und ich schnürte demonstrativ meinen Schuh neu. Man muss von Anfang an klarstellen, dass man nicht einfach den Schwanz einzieht.

Colette wollte wissen, wie unser Club heiße. Nora raunzte sie genervt an: »Also, erstens ist das kein Club, sondern ein Geheimbund, und zweitens müssen wir genau das jetzt herausfinden.«

»Super, wir taufen unseren Geheimbund!«, rief Colette.

Ich gab ihr einen Schubs. »Spinnst du, das so laut hinauszuposaunen. Wir sind geheim, hörst du?! Ge-heim!«

Colette, die wegen meines leichten Schubses von der Mauer gefallen war, suchte besorgt ihr lila T-Shirt und die weiße Hose nach Flecken ab, dann streckte sie mir die Zunge raus.

Wir hirnten über einen Namen.

»Die schwarzen Vier.«

»Die vier Geheimen.«

»Die Rosen von Bern.«

»Die vier Bärinnen.«

»Die vier Gigi l’ameroso.«

Das ging so lange, bis es bei Nora aushängte. Sie kniete auf der Mauer nieder und machte ein verschwörerisches Gesicht. »Da ihr nicht fähig seid, etwas Brauchbares zu liefern, entscheide ich. Unser Geheimbund heißt: Wir vier. Abgekürzt W4! Was meint ihr?« Sie blickte triumphierend in die Runde.

»Wir vier? Also, ich weiß nicht recht«, sagte ich.

»W4 tönt irgendwie geheimnisvoll«, meinte Amber. Colette drehte eine ihrer blonden Strähnen um den Finger und ließ aus ihrem Kaugummi eine große Blase wachsen. Nachdem der Ballon geplatzt war, schabte sie die Reste des Kaugummis in den Mund zurück. Und sagte: »Gar nicht schlecht, ich bin damit einverstanden. Und was ist jetzt mit dir, Kloß?«

»Nenn mich nicht Kloß! Ich heiße Dolores!«, maulte ich. »Ich nenne dich ja auch nicht Zuckerpüppchen! Also, wenn es unbedingt sein muss, ich bin einverstanden.«

»Wir vier«, schrie Nora voller Freude, schaute sich dann aber ängstlich um, ob jemand sie gehört hatte. »Wir vier, los, schlagt ein«, sagte sie mit leiserer Stimme, »wir heißen Wir vier, kurz W4.«

Wir schlugen ein, und der Geheimbund war besiegelt. Wir spürten, dass dies ein besonderer Moment war, doch erst viel später würden wir realisieren, wie verdammt besonders er wirklich gewesen war.

6. Amber

Jacqueline Du Pré neigte sich vor und ließ den Bogen über die Saiten donnern. Vor Anspannung warf sie den Kopf zurück, und wieder und wieder brach der Klang ihres Cellos mit Urgewalt hervor.

New York Times

Ich muss knapp sechs Jahre alt gewesen sein, als ich im Radio den Schwan aus dem Karneval der Tiere von Saint-Saëns hörte. Mutter erzählte mir, dass ich während dieser drei Minuten andächtig und mit offenem Mund gelauscht hätte. Ich erinnere mich, dass ich einen stolzen weißen Schwan im Mondlicht über den See gleiten sah, das Wasser glitzerte silbern, es war unirdisch schön. Glückseligkeit und eine tiefe Traurigkeit überkamen mich, was ich nicht verstand. Ich wusste nur eines: Ich wollte das Instrument spielen, das mir solch seltsame und wundersame Gefühle im Herzen verursachte. Mom erklärte mir, dass Jacqueline Du Pré gespielt habe, eine junge britische Cellistin, die beste überhaupt.

Mom dachte (und hoffte), dass mein Wunsch ein vorübergehender wäre, aber ich blieb hartnäckig. Ich quengelte so lange, bis sie mir wenigstens eine Platte der Jacqueline Du Pré kaufte. Ich hörte sie mir tagelang, wochenlang, monatelang an. Da gaben meine Eltern auf: Zum siebten Geburtstag bekam ich mein erstes Cello. Ich war zuerst selig, bald aber maßlos enttäuscht darüber, wie schrecklich das Instrument tönte, hell’s bells! Ich wollte eines, das so gut klang wie dasjenige der Jacqueline! Lange Zeit wollte ich nicht wahrhaben, dass ich für die schrecklichen Töne verantwortlich war und nicht das Cello.

Wenn ich Cello übte, entfernten sich die Menschen aus meinem Umkreis; eine einzige blieb, setzte sich erwartungsvoll auf mein Bett und lauschte mit entzücktem Gesichtsausdruck – Nora. Vielleicht war sie taub oder unmusikalischer als eine rostige Säge, jedenfalls war sie von meinen falschen Tönen hingerissen und spornte mich an weiterzufahren.

In der dritten Klasse erfuhr ich, dass die Du Pré an MS erkrankt war und nie mehr vor Publikum würde spielen können. Sie war erst achtundzwanzig Jahre alt. Ich war so schockiert, dass ich das Cello aus Solidarität (und vielleicht auch, weil es immer noch nicht wahnsinnig gut tönte) niederlegen wollte. Das hätte ich wohl auch getan, aber wenn man Nora zur Freundin hat, ist das unmöglich. Sie fand, dass ich jetzt erst recht spielen müsse, um die Jacqueline vor dem Vergessen zu bewahren. Wie ich das mit meinem quietschenden Saitenspiel schaffen sollte, blieb mir ein Rätsel.

Jeden Morgen wartete Nora beim Breitenrainplatz auf mich oder manchmal wartete ich auf sie, aber das kam selten vor, Nora war pünktlicher. Und fast jedes Mal wollte sie wissen, wie es mit dem Cellospiel gehe und wann sie wieder zuhören dürfe. Wir gingen gemeinsam den restlichen Schulweg, Nora hüpfte und erzählte mir aufgeregt von ihren Ideen, Vorhaben und Erkenntnissen, und ich ließ mich mitreißen.

Ja, und dann hatten wir einen Geheimbund. Die erste Aufgabe, die wir als Mitglieder des Geheimbundes ausführen sollten, war verhältnismäßig einfach: Wir mussten zur Besiegelung unseres Bundes ein Eis essen, das Nora bzw. ihre Mutter gespendet hatte. (Nora hatte ihr gesagt, dass sie sich mit ihren Ballettkolleginnen treffen würde, und da Mutter Seligmann immer noch die Hoffnung hegte, dass aus ihrer Tochter eine Balletttänzerin würde, zeigte sie sich großzügig.) Die Schale, in der die Riesenportion Eis mit Schlagsahne serviert wurde, erinnerte Nora an den Gral, aber wir interessierten uns mehr für den Inhalt. Da das Eis nicht in vier Territorien eingeteilt war, kamen Unstimmigkeiten auf. Dolores graste nämlich auf Colettes’ Wiese, da schlug Colette mit ihrem Löffel auf Dolores Hand. Nora appellierte an die Schwesterlichkeit innerhalb des Geheimbundes. Colettes und Dolores’ Blickwechsel blieb jedoch entschieden unschwesterlich.

In den folgenden Wochen entwickelten wir – angetrieben durch Nora – eine Geheimsprache. Kaum hatten wir sie gelernt, veränderte Nora sie wieder, damit – wie sie erklärte – kein Fremder sie dechiffrieren konnte. So kam es, dass auch wir Geheimbündlerinnen die Schrift nicht lesen konnten, was gewissen Unmut weckte. Schließlich einigten wir uns darauf, die Botschaften mit Zitronenwasser zu schreiben und dann über dem Feuerzeug sichtbar zu machen. Leider war Colette nicht so geschickt darin, sie verbrannte jede zweite oder dritte Nachricht. Am Informationsfluss würde man noch arbeiten müssen.

In einer Turnstunde flüsterte mir Nora die erste richtige Aufgabe zu mit der Aufforderung, sie an Colette und Dolores weiterzugeben. Sie raunte in mein Ohr: »Wir heften Großwanze.«

Ich kicherte verwirrt. Nora wedelte mich ungeduldig weg, also ging ich zu Colette und flüsterte ihr ins Ohr: »Wir heften Großwanze.« Colette gab diese Information ähnlich verwirrt an Dolores weiter. Diese ging zu Nora und fragte sie, ob sie einen Affen sitzen habe, was denn das überhaupt sei, eine Großwanze heften. Nun guckte Nora dumm aus der Wäsche, sie hatte gesagt: »Wir helfen Großtante.« Und natürlich sollte ich an allem Schuld sein, was nicht stimmte: Nora war selber Schuld! Als sie mir die Botschaft ins Ohr flüsterte, hatten mich ihre Lippen am Ohr gekitzelt, so dass ich mich nicht konzentrieren konnte.

Die Aufgabe bestand darin, in der Wohnung von Noras Großtante Gutes zu tun. Großtante Klärli war anscheinend etwas unordentlich.

An einem Mittwochnachmittag machten wir uns auf. Großtante Klärli traf sich wie jede Woche mit ein paar Freundinnen im Tea Room Domino. Nora wusste, wo ihre Tante den Wohnungsschlüssel versteckte (unter dem Rock des Schneewittchens vor dem Haus). Es stand unserer guten Tat nichts im Weg.

In der Wohnung fiel uns der Kinnladen runter: Wo irgendwas sein konnte, war auch was, aber bestimmt nicht das, was dort hingehörte! Wir fanden Kleider in Bücherregalen, in Kartonschachteln und im Küchenschrank, Bücher in Schubladen und auf dem Klo, die Zeitungen stapelten sich bis zur Decke, den Schneebesen entdeckten wir im Nähkasten. Kurz, das Chaos pur!

»Denkt an die gute Tat und den Heiligen Gral, dann geht’s wie von alleine«, versicherte Nora.