16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

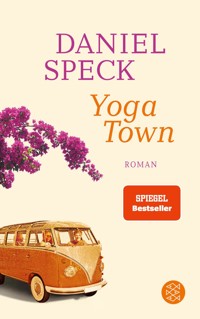

Wir wollten die ganze Welt umarmen. Der große neue Familienroman von Bestseller-Autor Daniel Speck (»Bella Germania«, »Jaffa Road«) »Ein rauschender Trip von den Sechzigern bis in die Gegenwart!« Jan Weiler 2019. Eine Berliner Yogalehrerin, die noch nie in Indien war. Ihr liebevoller Vater, der in der Vergangenheit hängt. Und ihre Mutter, die spurlos verschwindet. Lucy und ihr Vater Lou gehen auf die Suche, zurück an den Ort, wo alles begann: 1968. Zwei Brüder und zwei Frauen fahren auf dem Hippie-Trail nach Indien. In Rishikesh am Fuß des Himalayas treffen sie ihre Idole, die Beatles. Und den Pop-Guru Maharishi. Sie haben die beste Zeit ihres Lebens. Aber nur zwei von ihnen kehren zurück. Lou hat etwas Unverzeihliches getan. Und Corinna ist schwanger. Als ihre Tochter geboren wird, schwören sie, ihr Geheimnis niemandem zu verraten. Eine große Liebes- und Familiengeschichte, die zugleich eine spirituelle Reise ist und bis nach Indien führt - von Bestseller-Autor Daniel Speck. Ein Generationenroman über Musik, große Träume und die Suche nach dem verlorenen Zauber. »Ein begnadeter Erzähler und aufmerksamer Zuhörer, ein Sammler von Geschichten, die er in neue Geschichten kleidet.« Mannheimer Morgen »Ein rauschender Trip von den Sechzigern bis in die Gegenwart! Nach der Lektüre dieses Buches weiß ich endlich, warum das Weiße Album meine Lieblingsplatte von den Beatles ist.« Jan Weiler

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 522

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Daniel Speck

Yoga Town

Roman

Biografie

Daniel Speck, 1969 in München geboren, führt uns mit seinen Romanen auf Reisen durch Epochen und Mentalitäten zu uns selbst. Er findet Geschichten, Orte und Menschen, deren Schicksale ihn inspirieren. Der Autor studierte Filmgeschichte in München und verfasste Drehbücher, für die er mit dem Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Seine Romane sind allesamt Bestseller und finden höchste Anerkennung bei Kritik und Leserschaft. In ›Terra Mediterranea‹ führt er auf eine kulinarische Reise zu den Orten seiner Romane. ›Bella Germania‹ wurde als Dreiteiler prominent verfilmt. Mit den Bestsellern ›Piccola Sicilia‹ und ›Jaffa Road‹ zeichnet Daniel Speck ein vielstimmiges Panorama und baut Brücken zwischen den Kulturen.

www.danielspeck.com

Impressum

Zu diesem Buch ist bei Argon ein Hörbuch erschienen.

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main

Zitate (jeweils mit freundlicher Genehmigung)

Susie Q – Music and Lyrics by Eleanor Broadwater, Dale Hawkins, Stanley J. Lewis

© ARC MUSIC/GOOD TUNES MUSIC AG

The End – Words and Music by John Densmore, Robby Krieger, Ray Manzarek and Jim Morrison

Copyright © 1967 Doors Music Company, LLC Copyright Renewed

All Rights Administered by Wixen Music Publishing, Inc.

All Rights Reserved Used by Permission

Reprinted by Permission of Hal Leonard Europe Ltd.

A Whiter Shade of Pale – (T: Keith Reid/M: Gary Brooker/Matthew Fisher)

© Onward Music Ltd, Rechte für Deutschland, Österreich, Schweiz, Griechenland, Türkei & Osteuropa ESSEX MUSIKVERTRIEB GMBH Hamburg

Long, Long, Long – Words and Music by George Harrison

Copyright © 1968, 1981 Harrisongs Ltd., Copyright Renewed 1997

All Rights Reserved Used by Permission of Hal Leonard Europe Limited

Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491652-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

Dramatis personae

Playlist

Danke!

[Neuerscheinungen]

Für Roman Bunka, der auf die Reise gegangen ist.

Prolog

Es gibt drei Arten von Reisenden: Die einen wollen von irgendwo weg. Die anderen wollen irgendwo hin. Und dann gibt es Leute, die reisen, um unterwegs zu sein: Nie stehen bleiben. Nie zurückschauen. Immer weiterziehen. Das waren meine Eltern. Als sie jung waren.

Heute, wo du vorher schon weißt, wie es anderswo aussieht, gibt es kaum noch Reisende, nur noch Touristen. Der Unterschied ist, dass Touristen wegfahren, um ein anderes Land zu sehen, dort aber Teil des Problems werden, dass alles, was dieses Land ausmacht, zunehmend verschwindet. Reisende brechen ins Unbekannte auf, um als andere Menschen zurückzukehren. Ich frage mich, wie das Leben meiner Eltern verlaufen wäre, wenn sie damals nur Touristen gewesen wären. Warum konnten sie nicht einfach ein paar Fotos machen und wieder umdrehen? Warum mussten sie unbedingt das Tor zum Paradies knacken und vom Baum der Erkenntnis essen? Sie hätten ein paar exotische Souvenirs mitgebracht, lustige Anekdoten, aber keine Geschichte. Ihr Leben wäre leichter verlaufen.

Nur, ohne diese Geschichte wäre ich nie auf die Welt gekommen.

Die Reise, von der ich dir jetzt erzähle, ereignete sich im März 2019. In einer heiligen Stadt am Fuß des Himalayas. Einundfünfzig Jahre, nachdem die Beatles an denselben Ort gereist waren, um peace of mind zu finden. Kurz danach lösten sie sich auf. Aber vorher brachten sie noch eins ihrer besten Alben heraus. Die Songs hatten sie in Indien geschrieben, am Ufer des Ganges, im Schatten eines verwunschenen Paradieses. Und jedes Mal, wenn ich das Weiße Album höre, denke ich an meine Eltern, die damals dabei waren. Einige unvergessliche Wochen lang. Um es vorwegzunehmen: Ihren peace of mind haben sie dort nicht gefunden. Sie haben eher etwas verloren. Und ich musste hinfahren, um es zurückzuholen.

1

We forget all too soon the things we thought we could never forget. We forget the loves and betrayals alike, forget

what we whispered and we screamed,

forget who we were.

Joan Didion

»Sie ist weg.«

»Wer?«

»Deine Mutter.«

»Wie, weg?«

»Na, futsch. Ausgeflogen. Verschwunden.«

Wir waren mitten im Schulterstand, als Lou in mein Studio platzte. Durchnässt wie ein Hund und bleich, als hätte er die Nacht durchgemacht. Lou, mein Dad. Zwanzig Augenpaare drehten sich zu ihm.

»Sorry«, murmelte er in die Runde und fuhr sich verlegen durch die langen grauen Haare. Regenwasser tropfte von seiner alten Lederjacke auf das Parkett.

Lou kam öfter mal vorbei, machte sich einen Chai Latte und erzählte allen, dass er mein Dad ist. Stolz wie Bolle. Als wär’s eine Riesenleistung, Yogalehrerin zu sein. In Berlin, wo es gefühlt mehr Yogalehrer als -schüler gibt. Aber an diesem Tag war es anders. Lou war völlig von der Rolle.

»Warte im Flur, okay?«

»Lucy…«

»Zwanzig Minuten.«

Meine Stimme, schärfer als beabsichtigt, zerriss die Konzentration im Raum. Im nächsten Moment bereute ich meinen Tonfall. Ich liebe meinen Dad. Aber wenn ich unterrichte, beschütze ich den Raum. Er verstand es und verkrümelte sich hinter die Glastür.

»Und die Knie zur Stirn sinken lassen… Arme ausstrecken… Hände zum Boden bringen… Wirbel für Wirbel abrollen… Ausatmen.«

Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, aber warf immer wieder ein Auge auf Lou. Er telefonierte am Handy und tigerte unruhig im Loft herum. Jetzt wurde ich auch nervös. Konnte meine Gedanken nicht mehr einfangen. Wann hatte ich meine Mutter zum letzten Mal gesehen?

»Und in die Planke! Chaturanga Dandasana. Handgelenke unter den Schultern, Fersen nach hinten, die Spannung halten…«

Vor den Fenstern war es längst dunkel; der Fernsehturm blinkte. Ich beendete die Stunde früher als sonst. Noch bevor alle ihre Matten und Kissen verstauten, kam Lou in den Raum.

»Du hast doch ihren Wohnungsschlüssel«, sagte er leise.

»Was ist denn passiert?«

»Sie geht nicht ans Telefon, beantwortet keine Nachrichten… – nichts, nada.«

»Vielleicht will sie einfach mal ihre Ruhe.«

»Wann hast du sie zuletzt gesprochen?«

»Vor zwei, drei Wochen oder so.«

»Alles okay, Lucy?«, fragte jemand.

Wir standen im Weg. Ich zog Lou beiseite.

»Jaja, alles okay. Bis nächste Woche!«

»Ich fahr jetzt raus nach Potsdam«, sagte Lou. »Vielleicht liegt sie tot in der Badewanne.«

»Jetzt, so spät?«

»Kommst du mit?«

»Ich hab noch zu tun, ich muss…«

»Dann gib mir ihren Schlüssel!«

Ich fragte mich, ob er was getrunken hatte. Ob er in diesem Zustand fahren konnte. Ich hatte ihn selten so durcheinander erlebt.

»Warte, ich zieh mich kurz um.«

Mütter verschwanden nicht. Mütter waren immer nur einen Anruf entfernt. Vor allem eine Frau wie Corinna, die ihr Leben vor der Kamera verbracht hat. Die ganze Republik kannte sie, weil die halbe Republik schon auf ihrem Sofa gesessen hatte. Corinna Faerber kontrollierte ihr öffentliches Image, überließ nichts dem Zufall. Sicher, ihre beste Zeit war vorbei, aber seit ihre Talkshow abgesetzt worden war, moderierte sie Panels, saß in Gremien, förderte Nachwuchs, hörte nicht auf, Corinna Faerber zu sein. Und jeder Artikel über sie begann mit einem Spruch darüber, wie jung sie doch geblieben sei.

Sie hatten sich schon lange getrennt, Lou und Corinna. Aber sie haben das Kunststück fertiggebracht, gute Freunde zu werden. Es gibt Männer, die ersetzen ihre Frau innerhalb von Wochen gegen eine neue. Leben das gleiche Leben weiter, nur in neuer Besetzung. Lou hat das nie getan. Der Thron, auf den er Corinna einmal gesetzt hatte, blieb leer. Alle, die danach kamen, hatten keine Chance. Die Trennung war von ihr ausgegangen, aber er hat nie gejammert, keinen aussichtslosen Kampf geführt, sie nie runtergemacht. Er ertrug das Unausweichliche, liebte sie aus der Ferne, nur dass die Art seiner Liebe sich änderte. Einmal habe ich ihn gefragt, wie er das schaffte. Er zuckte mit den Schultern und sagte: »Wir hatten ’ne gute Zeit. Die besten Jahre meines Lebens.« Besser wurde es nicht mehr, jedenfalls für ihn. Corinna hatte nach der Scheidung noch einige Männer – intelligente, prominente, spannende … und ein, zwei komplette Reinfälle. Aber sie hat niemanden mehr so nah an sich rangelassen wie meinen Dad. Die Männer haben sich alle verflüchtigt, geblieben ist die Freundschaft mit Lou. Vielleicht liegt es an mir – keiner der beiden hat später nochmal Kinder bekommen. Unser Dreigestirn gab es nur einmal. Und es gab ein unausgesprochenes Gesetz: Auch wenn jeder seiner eigenen Umlaufbahn folgte, durften wir uns nie zu weit voneinander entfernen. Wenn einer der drei Sterne wegfiele, würden die anderen zwei ihren Halt verlieren.

Ich wartete an der offenen Tür, während er seine Autoschlüssel suchte. Die feuchte Märzluft auf meiner Haut, die Stille des Hinterhofs am Landwehrkanal. Ich mochte die konzentrierte Ruhe seines kleinen Ladens. Hier lebte er mit seinen Freunden, den Gibsons, Martins und Fenders. Dutzende Gitarren an den Wänden, elektrische und akustische. Kaputte Verstärker, die nie repariert wurden, Musikmagazine und Plattenregale bis zur Decke. Hier drin war er nie allein. Die Poster seiner erweiterten Familie an den Wänden – BAP, Lindenberg, Jethro Tull. Alle Konzerte, auf denen er gewesen war, festgehalten auf Plakaten, Polaroids und Eintrittskarten. Lous Museum der verklungenen Töne. Er kannte die Vorgeschichte jedes Instruments und viele Vorbesitzer persönlich. Wusste, welche Gitarre man in welcher Werkstatt restaurieren ließ und welche besser im Originalzustand blieb. Er mied Auktionen und Sammler, die auf Wertsteigerung spekulieren. Die Künstler kamen zu ihm. Sie wussten, was er draufhat. Und dass er niemanden übers Ohr haute. Seine Kunden waren Legenden, auch wenn sie außerhalb der Szene keinen Namen hatten: Studiomusiker und hired guns, die ihr musikalisches Handwerk beherrschten, aber wenig Aufriss machten. Typen wie er. Manchmal, wenn kein Kunde kam, saß er auf einem Verstärker und spielte stundenlang das Solo von While My Guitar Gently Weeps, immer exakter, bis er der einzige Mensch auf Erden war, der es vom Original unterscheiden konnte.

Während meine Augen ihm folgten, steuerte Lou durch sein Chaos wie ein Fisch durch ein Korallenriff. Verschwand irgendwo und ließ mich zurück in der Nachtstille, die nach Holz, Lack und Leim roch. Ich fragte mich, was eines Tages aus diesem Laden werden sollte, wenn Lou nicht mehr da sein würde. Unvorstellbar. Jede Ecke atmete seine Persönlichkeit. Aber er wurde älter, unübersehbar, nicht nur einfach älter, sondern alt. Eigentlich gehörte Lou zu den Männern, die mit jedem Jahr besser aussahen. Männlicher, lässiger. Er rannte mit über siebzig noch in Turnschuhen und T-Shirt rum. Duzte jeden. Und war noch frisch in der Birne. Meistens jedenfalls. Aber er hatte den Ausstieg verpasst. Hing an seinen Kunden, die immer weniger wurden, und sie hingen an ihm. Nichts an seinem Alltag änderte sich, außer ihm selbst. Letztens hatte er immer ein bisschen zu viel Zeit, wenn wir telefonierten, und jedes Mal, wenn ich mich verabschiedete, fiel ihm noch eine Geschichte ein, die er mir unbedingt erzählen wollte. Während ich mit Vollgas auf dem Highway meines Lebens fuhr. Zu beschäftigt, um einen Gedanken daran zu verschwenden, was die Zeit und alles, was im Stillen arbeitet, mit uns machte.

Es beruhigte mich, zu hören, wie er in seinen Schubladen herumkruschte.

»Und bei dir, alles okay?«, rief er herüber.

»Ja.«

Normalerweise merkte er, wenn ich schwindelte. Heute hatte er selbst genug um die Ohren, zum Glück.

»Die Kids?«

»Läuft.«

Dann kam er raus, endlich, mit dem Schlüsselbund in der Hand.

»Let’s hit the road.«

»Hast du was getrunken?«

»Nö.«

»Ich fahr trotzdem.«

»Wieso?«

»Gib mir die Schlüssel.«

Der alte Jaguar wollte nicht geweckt werden. Er orgelte und spotzte und hätte lieber würdevoll vor sich hin gerostet. Er roch wie Lous Laden, seine Jacke, seine Haut: Holzlack, altes Leder und Rock ’n’ Roll. Rechtslenker, immer auf der falschen Seite; ich konnte mir Lou nicht in einem normalen Auto vorstellen. Vorsichtig quälte ich den Oldtimer aus der Hinterhofgarage und öffnete die linke Tür. Lou als Beifahrer, das wäre früher unvorstellbar gewesen. Aber etwas verschob sich zwischen uns, je älter er wurde, fast unmerklich, doch wir beide spürten es, ohne darüber ein Wort zu verlieren. Weil es für uns beide besser war, so zu tun, als hätte er noch dieselbe Kraft wie früher. Als wäre er noch der Vater, der die ganze Nacht durchfuhr, bis ans Meer, während ich auf dem Rücksitz döste, und das Radio lief und er summte mit und erzählte seine Geschichten.

»Behutsam warm fahren, ja? Das sind acht Liter Öl, die müssen erst auf Temperatur kommen…«

»Wann kaufst du dir endlich ’n neues Auto?«

»Ich mag keine neuen Autos.«

Lou hat ein Geschäft daraus gemacht, nichts Neues zu mögen. Er hatte Kunden, die für eine runtergerockte Les Paul mit rissigem Lack fünfzigtausend Euro zahlten. Klingt besser als ’ne neue, sagte Lou. Damals hatten sie die Teile in Handarbeit zusammengezimmert; das waren nicht nur Techniker, sondern Musiker gewesen. Jedes Instrument hatte seine eigene Persönlichkeit. Oft miserabel verarbeitet, aber fünfzig Jahre Schwingungen im Körper konntest du nicht ersetzen. Das Holz speicherte sie. Wer darauf gespielt hatte, Rock oder Blues, Bühne oder Studio, all das machte einen Unterschied. Lou nannte es das Mojo. Kein Messgerät konnte es erfassen, aber Lou hörte es. Er hat mal einen Blindtest mit mir gemacht, und ich fand, er hatte recht. Dasselbe Picking ging mir tiefer unter die Haut.

Deshalb bunkerte er seine besten Stücke. Jede Gitarre, sagte er, warte auf den passenden Gitarristen. Manche warteten schon zwanzig Jahre. Mit anderen Worten: Lou war nicht der größte Geschäftsmann. Er hing an den Instrumenten wie an Erinnerungen, die im Alter immer wichtiger wurden. Man sagt ja, Erinnerungen verblassen mit der Zeit, aber bei Lou war das Gegenteil der Fall: Seine Erinnerungen überstrahlten die Ereignisse. So sehr, dass man sich fragte, ob seine Stories mit der Zeit ein Eigenleben entwickelten.

Das war der Unterschied zwischen ihm und Corinna: Er liebte Dinge und hatte kein Händchen für Geld; sie hatte Geld, aber hing nicht an Dingen. Einmal – ich war vielleicht zwölf Jahre alt gewesen –, war er nach Hause gekommen und hatte mir stolz den abgebrochenen Hals einer E-Gitarre gezeigt. Ohne Saiten, übel zugerichtet.

»Das«, verkündete er, »ist wertvoller als Gold!« Als wäre es das Überbleibsel eines Raumschiffs.

»Das ist ein Stück Schrott«, sagte Corinna.

»Das ist die Stratocaster, die Jimi Hendrix in Monterey auf der Bühne angezündet und zerlegt hat. Nachdem er Sex mit ihr hatte.«

»Woher weißt du das?«

»Er hat die Teile ins Publikum geworfen. Und der Typ, der mir das verkauft hat, war dabei. Ganz vorne. Hat das Ding gefangen. Er hat mir seine Eintrittskarte gezeigt. Monterey Pop Festival, 1967, Wahnsinn! Die Mutter aller Woodstocks. Das Teil hatte jahrelang unter seinem Bett gelegen.«

»Was ist das wert?«, fragte ich.

»Davon kann ich uns ein Haus kaufen«, erklärte Lou.

Kurz darauf tauchten sechs weitere Hendrix-Hälse auf dem Sammlermarkt auf. So viele Gitarren hätte der gute Jimi an einem Abend nicht zertrümmern können. Lou war auf einen Schwindler reingefallen. Corinna fackelte das Teil dann auf dem Balkon ab, Lou legte All Along The Watchtower auf, und wir tanzten dazu. Ein Haus hat er uns nie gekauft.

Es wurde einsam auf der Autobahn. Lou war eingenickt, der alte Jaguar schnurrte. Das Schweigen bei gleichzeitiger Bewegung tat mir gut. Niemand stellte mir Fragen über mein Leben, niemand versuchte, meine Probleme zu lösen. Früher hatte Lou nicht aufgehört zu erzählen, wenn wir unterwegs waren. Zu Hause dagegen war er ein leiser Vater gewesen. Er konnte stundenlang auf dem Sofa sitzen und eine Gitarre reparieren, während das Radio lief und Corinna herumschwirrte. Nur auf Reisen fing er an, zu erzählen. Du wusstest nie, ob seine Geschichten wahr oder erfunden waren. Aber sie waren gut. Sie handelten nie von ihm selbst und meist von Musikern, die er verehrte. Wie Michael Jackson seine weißen Lamas ins Studio gebracht hat und Freddie Mercury, mit dem er gerade eine Platte aufnahm, deshalb ausgeflippt ist. Solche Stories. Lou hatte sie alle drauf. Weil er Freddies Studiogitarristen kannte. Ich bin mit Udo Lindenberg und Patti Smith aufgewachsen, als wären sie Freunde der Familie. Meist schlief ich irgendwann auf der Rückbank des Jaguars ein, Lou und Corinna wechselten sich am Steuer ab, und wenn ich die Augen wieder aufmachte, waren sie immer noch da, nur die Landschaft hatte sich verändert. Bis Corinna eines Tages nicht mehr dabei war und ich groß war und auf eigene Reisen ging. Wer zurückblieb, das waren Lou und der alte Jaguar.

Er hatte mein Baujahr. 1968. Als Lou mir das mal erzählte, stolz wie Bolle über den Edelschrott, den er aus einer englischen Scheune gerettet hatte, fand ich das toll. Aber jetzt, wenn mein Blick über die Risse im Leder, die vergilbten Teppiche und Risse im Holz wanderte, kam ich mir alt vor. Mehr als fünfzig Jahre Mojo. Mein Körper könnte Geschichten erzählen. Nur dass, im Unterschied zu alten Gitarren und Jaguars, sein Marktwert nicht stieg. Wenn ich aber sah, womit sich meine Kinder heute herumschlugen, war ich froh, in den Sixties geboren zu sein. Es waren geilere Zeiten gewesen. Vielleicht war das auch ein Mythos, und die Zeiten waren genauso unsicher wie heute, aber eines war besser: die Zukunft. Als ich in die Schule kam, habe ich meine Eltern gefragt, warum ich keinen deutschen Namen habe. Luzilla, Luzie oder so.

»Weil wir wollten, dass dir die ganze Welt offensteht«, sagte Corinna. »Lucy kann jeder aussprechen.« Und Lou spielte mir auf seiner Gitarre Lucy in the Sky with Diamonds vor. Ich mochte den Song sofort, noch bevor er mir verriet, dass sie meinen Namen nach ihrem Lieblingssong ausgesucht hatten. Als er mir den Text von dem Mädchen mit der Sonne in den Augen übersetzte, stellte ich mir vor, dass sie mir nach der Geburt einen Blumenkranz auf den Kopf gesetzt hatten. Gelb und grün, aus leuchtendem cellophane paper.

Es war kurz nach Mitternacht, Regen setzte ein, die Lichter des Gegenverkehrs zersplitterten auf der Scheibe.

2

Als wir in Potsdam ausstiegen, beschlich mich ein mulmiges Gefühl. Feiner Nebel stieg aus dem See und verschluckte alle Geräusche. Corinnas Haus lag im Dunkeln. Unter einem blätterlosen Baum stand ihr Cabrio, lang nicht mehr gewaschen. Sie hatte es nicht in die Garage gefahren. Hier war sie rausgezogen, als Potsdam noch erschwinglich, aber schon angesagt gewesen war. Und damit kühlte auch der Kontakt etwas ab. Ich gehörte nicht in diese Welt, wo die Leute davon ausgingen, dass ihnen ein Seegrundstück zustand, bloß weil sie im Fernsehen auftraten. Ich war lieber bei meinen gestressten Kreuzberger Muttis, die ich verstand, weil ich selbst eine war. Das Gartentor quietschte. Der Briefkasten quoll über. Ich zog die Briefe heraus, und wir sahen uns um, nervös wie Diebe. Dann durchquerten wir den Garten. Das alte Haus lag am Ende des Grundstücks, hinter Bäumen versteckt, fast verwunschen. Nicht die beste Lage, etwas abseits vom Schuss. Aber genau das wollte sie, als sie von ihrer Dachterrassenwohnung raus ins Grüne gezogen war. Irgendwo hinter dem Haus rollte ein Güterzug durch die Nacht. Gespenstisch, der schweigende Garten – wenn Corinna ihre Feste feierte, hing hier alles voller Lichtgirlanden.

Ich drehte den Schlüssel im Türschloss. Sie hatte zweimal abgesperrt. Lou drängte sich vor, als würde das irgendetwas bringen. Schlüpfte in das dunkle, abgekühlte Haus und suchte den Lichtschalter. Ich stellte mir vor, dass Corinna gleich aus einer Tür kam, in ihrem Bademantel, mit einem Drink in der Hand und einem Lächeln, das uns wie Idioten aussehen ließ. Das Parkett knarzte unter unseren Füßen. Corinnas Renovierung hat der Gründerzeitarchitektur ihre Schwere genommen. Helle Farben und wenige, ausgesuchte Möbel aus der klassischen Moderne. Viel Raum, viel Luft. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, wo hier noch ein Mann reinpasste. Das Geheimnis einer guten Beziehung, hatte sie mal gesagt, seien getrennte Wohnungen.

An den Wänden ihre imposanten Bilder. Hier draußen hat sie angefangen zu malen. Mandalas, Labyrinthe. Symmetrische, gerade Formen. Ich versuchte, irgendwo einen Hinweis zu finden. Eine Ankündigung ihres Abgangs. Ihr weißer Kaschmirpulli, über die Couch geworfen, ein aufgeschlagener Bildband. Die Seite zeigte das Schwarzweißfoto eines Schaufensters bei Nacht: eine Schaufensterpuppe im Smoking, ohne Kopf. Als hätte ein Mensch nur seine Hülle zurückgelassen. Es war ein Buch von ihrem Lieblingsfotografen Robert Frank: The Americans. Corinna war oft in den USA gewesen, und ihre Freunde aus New York flogen zu ihren Geburtstagspartys über den Teich. Rauschende Feste mit hundert Gästen aus aller Welt. Jetzt schwieg das Haus wie ein ausgemusterter Atlantikdampfer ohne Passagiere. Ich habe immer eine Spannung zwischen Corinnas Ich und ihrem öffentlichen Leben gespürt: So wie Lou ein Einsiedler war, der nie allein sein konnte, war Corinna ein Gesellschaftstier, das nie abhängig sein wollte. Ihr Siebzigster war der Wendepunkt. Eigentlich wusste sie, wie sehr sich Menschen an den Rummel um ihre Person gewöhnten und dann in ein Loch fielen, wenn sie erfuhren, wie austauschbar sie tatsächlich waren. Aber dass es auch ihr passieren konnte, hatte sie erfolgreich verdrängt. Ich wollte ihr helfen, aber wusste nicht wie. Damals kam mir ein Gedanke, der sich jetzt bestätigte: Alle glaubten, Corinna zu kennen, weil sie eine so unverwechselbare Persönlichkeit war, aber niemand kannte sie wirklich. In Wahrheit hatte Corinna kein Interesse daran, gekannt zu werden. Sie war glamourös, aber auf eine unangestrengte, stille Art, die viele Stars, die sie interviewte, in den Schatten stellte. Die Kamera blieb oft auf ihrem Gesicht, selbst wenn sie »nur« zuhörte, was viel faszinierender war als die oft mittelmäßigen Gedanken, die ihre Gäste zum Besten gaben. Corinnas unausgesprochene Gedanken waren interessanter anzusehen. Lange Zeit war das der Grund ihres Erfolges – und dann der Grund, warum sie ersetzt wurde. Nicht ihr Alter, sondern ihr Intellekt. Corinnas Nachfolgerin, mit der sie nie sprechen wollte, hatte alles, was Corinna fehlte: ein stilloses Plappermaul, witzig aber anbiedernd, die schnelle Pointe suchend, von sich selbst eingenommen. Aber Stil entsteht aus Haltung, und Haltung aus Erfahrung. Haltung und Meinung sind nicht, wie viele meinen, dasselbe. Eine Meinung kann jeder haben.

Wir durchkämmten die Küche. Der Müll war ausgeleert, der Kühlschrank halb voll, das Obst verschimmelt. Plötzlich riss ein Klingeln mich aus meinen Gedanken. Das Festnetztelefon. Wer rief so spät noch an? War sie das? Wusste sie, dass wir hier sind?

»Hallo?«

Ich hörte ein Atmen in der Leitung. Dann eine ältere Frauenstimme.

»Wer sind Sie?«

»Wer sind Sie?«, fragte ich zurück.

»Mein Name ist Kirschner. Von nebenan. Ich hab Licht gesehen…«

»Oh. Ach so. Ich bin Corinnas Tochter.«

»Ach, guter Gott, und ich dachte schon… Wo ist sie denn?«

»Ähm, wir schauen nur nach dem Rechten.«

Lou schob den Vorhang beiseite und linste in den Garten.

»Ihre Mutter hat mich gebeten, die Katze zu versorgen. Übers Wochenende. Das war vor drei Wochen! Ich hab so was nie erlebt, sie ist doch eine sehr zuverlässige Person…«

Lou winkte mich zu sich. Draußen vor dem Gartentor stand eine Frau im Mantel, mit ihrem Handy am Ohr.

»Jetzt sehe ich Sie im Fenster«, sagte die Nachbarin. »Kann ich kurz reinkommen?«

Lou winkte ab.

»Ähm, hat meine Mutter sich bei Ihnen gemeldet?«, fragte ich zurück.

»Nein. Bei Ihnen?«

»Nein.«

»Glauben Sie denn, ihr ist was zugestoßen?«

»Nein. Alles gut. Ich melde mich, ja? Gute Nacht.«

Ich legte auf. Lou schloss den Vorhang. Er war dankbar, dass wir unter uns blieben, und ich war es auch. Als schämten wir uns für etwas, das in unserer Mitte geschah.

Ohne zu wissen, was.

»Sollen wir ihre Briefe öffnen?«, fragte ich.

»Nee, lass mal.«

Ich legte die Briefe auf Corinnas Sekretär im Wohnzimmer. Ihr Laptop stand noch dort, aufgeklappt, als wäre sie nur mal kurz spazieren gegangen. Ich fuhr ihn hoch. Passwortgeschützt.

»Du weißt nicht zufällig ihr Passwort?«

Ich drehte mich um und sah Lou auf dem Boden knien. Vor der Stereoanlage. Er hob verwundert ein Plattencover vom Boden auf. Das Weiße Album.

»Sie hat vergessen, die Anlage auszuschalten.«

Das blaue Licht des Verstärkers leuchtete stumm vor sich hin. Lou öffnete den Deckel des Plattenspielers und grübelte. Dann stand er ruckartig auf, ging entschlossen zu den Briefen und durchsuchte sie. Ein Spendenaufruf von »Ärzte ohne Grenzen«. Ein arte-Magazin. Und ein Brief von der Haspa.

Den riss er auf.

»Lies mal vor. Ich hab die Brille nicht dabei.«

Es war Corinnas letzter Kontoauszug. Abbuchungen für Strom und Internet, Banalitäten, Dinge, die ich nicht wissen wollte. Aber dann: eine Barauszahlung. In einer Hamburger Filiale, vor drei Wochen.

»50000 Euro. Cash.«

»Was zum Teufel…«

Wilde Gedanken schossen mir durch den Kopf. Erpressung, Betrug, solche Sachen. Ich zwang mich zur Vernunft. Vielleicht hatte sie ein Auto gekauft. Und war an die Ostsee gefahren.

Lou riss noch einen Brief auf.

»Lies vor!«

Es war Corinnas Kreditkartenabrechnung. Ich überflog die einzelnen Posten.

»Na, lies doch!«

Biomarkt, Drogerie, Apotheke, Restaurant, Klamotten, Bücher. Nichts Besonderes. Aber dann, weit unten:

»Lufthansa. Ein Ticket für 1960 Euro.«

»Wohin?«

»Steht da nicht.«

Lou riss mir die Auszüge aus der Hand. Blätterte um, versuchte die gedruckten Buchstaben zu entziffern und stutzte.

»Fuck!«

Ich blickte auf das Blatt in seinen Händen und sah, auf der letzten Seite, den letzten Posten:

40000 RS Deposit, Avis Car Rental, Delhi IGI Airport.

»Indien?!«

Lou starrte auf das weiße Plattencover am Boden, als könnte es meine Frage beantworten. Ich hatte das Gefühl, dass er mehr wusste, als er mir sagte.

Ich kannte dieses Gefühl von früher. Indien war die große Familienlegende. Und das große Tabu. 1968, mein Geburtsjahr. Lou und Corinna fuhren als Hippies nach Indien, trafen dort die Beatles, und als sie wieder nach Hause fuhren, kam ich auf die Welt. Das war, wenn man so wollte, unser Gründungsmythos. Aber so cool die Story auf den ersten Blick klang, lag immer ein dunkler Schatten darauf. Es gab einen Teil, den Lou gern ausschmückte – John, Paul, George und Ringo mit Blumenketten um den Hals auf dem Erleuchtungstrip – und einen Teil, den man besser nicht ansprach: Lous jüngerer Bruder. Marc. Sie waren zusammen losgefahren, aber nur einer von beiden kam lebendig zurück. Lou und Corinna sind nie mehr nach Indien gefahren. Wenn sie über indische Kultur sprachen, dann auf eigenartig vertraute Weise, als wäre es ein Teil von uns. Andererseits blieb Indien eine Büchse der Pandora, die du nicht öffnen durftest, außer du wolltest von der Schlange gebissen werden, die darin lebte.

Und jetzt überkam mich das mulmige Gefühl, dass Corinnas Verschwinden kein Zufall war. Karma, das erzählte ich meinen Yogaschülern, ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Alles, was geschieht, hat seine Ursache in einem früheren Geschehen und eine Wirkung auf das, was zukünftig geschehen wird.

»Was macht sie in Indien?«, fragte ich.

»Woher soll ich das wissen?«

Ich durchsuchte die restlichen Briefe. Einen öffnete ich, weil mir der Absender auffiel:

Praxis für Psychoanalyse und Psychotherapie

Dr. med Friedlinde Osterwald

Pestalozzistr. 11

10625 Berlin

Es war eine Rechnung. Für wöchentliche Sitzungen. Darauf klebte ein gelbes Post It: »Schöne Grüße, bis Mittwoch, F.O.«

Die Rechnung war drei Wochen alt.

Und dann zog ich noch etwas aus dem Umschlag: ein Rezept.

»Was ist das?«, fragte Lou.

Ich versuchte das Medikament zu entziffern und googelte es.

»SSRI. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Gehört zur Gruppe der modernen Antidepressiva.«

»Wusstest du das?«

»Hat sie nie was von erzählt.«

Vor sechs Jahren hatte Corinna mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass sie Brustkrebs hat. Nüchtern, fast beiläufig heruntergespielt und mit Statistiken versehen, so dass ich tatsächlich nicht mit dem Schlimmsten gerechnet habe. Auch nicht in den Monaten ihrer Chemo und danach. Corinna stirbt nicht, Corinna ist stark, sie hat so viel geschafft, sie wird auch das schaffen. Und ja, sie hat es geschafft. Sie war wieder glücklich. Strahlend. Unternehmungslustig. Aber anscheinend hat es Spuren hinterlassen, unsichtbare. Oder war ihr Strahlen nur aufgesetzt? Warum habe ich das nicht bemerkt?

»Und die schluckt ja noch anderes Zeug!«, sagte Lou und lief durchs Zimmer, als würde er sich mit ihr streiten. »Alle vier Wochen muss sie zur Antikörpertherapie. In dem Zustand kann sie nicht einfach nach Indien fahren! Fuck! Und ohne das Rezept hat sie keine Tabletten dabei!«

Der Gedanke, sie nie wiederzusehen, schoss mir durch den Kopf. Unerträglich. Sofort verscheuchte ich ihn wieder. Corinnas Rationalität hatte sie immer vor Unglück bewahrt – und jetzt brachte sie sich selbst in Gefahr. War ihr eine Sicherung durchgebrannt, bestrafte sie uns für ihre Einsamkeit, lag sie in irgendeinem indischen Krankenhaus? Und natürlich hat sie nicht darüber nachgedacht, was das alles mit uns machte.

Ich faltete die Rechnung auf und rief kurzentschlossen die Berliner Praxisnummer an. Auf der Mailbox meldete sich eine ruhige, aufgeräumte Frauenstimme. Ich nahm den Rest meiner Fassung zusammen, erklärte ihr, wer ich war und bat um Rückruf. Dringend. Danke.

»Hat sie noch Freunde in Indien?«, fragte ich Lou.

Statt mir zu antworten, kniete er sich vor den Plattenspieler und legte den Tonarm aufs Vinyl. Das Geräusch eines landenden Flugzeugs, dann das berühmte Intro.

Back in the USSR.

»Als Paul das zum ersten Mal gespielt hat, auf der akustischen Gitarre, da waren wir dabei. Der Geburtstag von Mike Love. Dieser Beach Boys Style, der Chor, hörst du? Das war schon cool, mitten im Kalten Krieg …«

»Lou. Hat sie noch Freunde dort?«

»Nein!«

»Warum fliegt sie dann nach Indien?«

»Was weiß ich!«

Lou ging zum Fenster und schaute in den Garten, während die Musik weiter lief. Er holte ein Paper raus und rollte sich eine Zigarette. Wie immer, wenn ihm was unter den Nägeln brannte: Er verzog sich. Ich ließ ihn stehen und ging die Treppe hoch. Ich erinnerte mich an ein Foto, das im Schlafzimmer hing. Aus Indien, von ihrer großen Reise. Die Tür stand offen, das Bett war gemacht. Neben dem Fenster hingen viele kleine Fotos. Stationen ihres Lebens. Corinna als Kind in Schwarzweiß, verkleidet als Indianerin, Corinna in den neunziger Jahren auf der Bühne des Deutschen Fernsehpreises, Corinna auf ihrem Talkshow-Sofa mit dem Dalai Lama, Corinna in Washington mit Michelle Obama… nur das gelbstichige Foto, das ich suchte, fehlte. Dann fand ich es, oder genauer gesagt, die leere Stelle, an der es gehangen hatte. Der Nagel steckte noch in der Wand.

Das Foto war mir immer schon ins Auge gefallen, denn es war die einzige Erinnerung aus Indien, die Corinna aufgehängt hatte. Kein Foto mit Lou. Sondern mit einer anderen Frau. Beide splitternackt, vor einem Wasserfall, wie die ersten Menschen auf der Erde. Sie lachten in die Kamera. Nichts Erotisches lag in der Szene, weder im Blick der Frauen noch im Blick des Fotografen. Unfassbar jung, meine Mutter, kurz bevor ich auf die Welt kam. Die zweite Frau hatte große Augen, kurze blonde Haare und eine verträumte Aura. Wie eine Fee, versunken in einer Zauberwelt.

Lous Blick bohrte sich in meinen Rücken. Er stand in der Tür, ohne das Zimmer zu betreten. Ich deutete auf die leere Stelle an der Wand.

»Erinnerst du dich an das Foto aus Indien?«

Lou kam näher, nachdenklich.

»Wer war die andere Frau?«

Die Vierte auf dem Hippie-Trail, so ging die Story, war Lous erste Liebe gewesen.

»Marie«, sagt er leise.

»Auf dem Foto sahen sie aus wie beste Freundinnen.«

Lou schwieg.

»Vielleicht hat sie das Foto mitgenommen.«

»Oder abgehängt.«

»Wo lebt Marie jetzt?«

Er zuckte mit den Schultern.

»Ich hab sie seit fünfzig Jahren nicht mehr gesehen.«

»Und Corinna? Hatte sie Kontakt mit ihr?«

»Kann ich mir nicht vorstellen.«

»Kann’s sein, dass sie Marie wiedersehen will?«

»Kann auch sein, dass sie den Dalai Lama wiedersehen will! Komm, wir fahren nach Hause!«

Er wandte sich unwirsch ab und lief die Treppe hinunter. Dann fiel die Eingangstür ins Schloss. Typisch Lou. Erst macht er eine Welle, dann weiß er nicht, wohin mit seinen Gefühlen.

Ich starrte noch eine Weile auf den leeren Fleck an der Wand. Er sagte mehr über Corinna als alle anderen Fotos. Ich ging nach unten, hob den Tonabnehmer von der Schallplatte und schaltete die Anlage aus. Es wurde still, so unheimlich still, dass ich die Flucht ergriff.

Lou saß im Jaguar, diesmal am Steuer, rauchte einen Joint und starrte in die Nacht. Ich öffnete die Beifahrertür und setzte mich neben ihn. Er wollte losfahren.

»Hast du den Schlüssel?«

Ich wollte ihn nicht auskommen lassen, nicht dieses Mal.

»Das Foto mit Marie… unter dem Wasserfall. Wo war das?«

»Irgendwo.«

»Du warst doch dabei. Du hast es doch gemacht.«

»Ich weiß nicht… vielleicht war’s auch… Keine Ahnung.«

Er vermied es immer noch, den Namen seines Bruders auszusprechen.

»Marc?«

Er nahm einen nervösen Zug und betrachtete seinen Joint, während er den Rauch gegen das Lenkrad blies. Reichte ihn mir, ohne mich anzusehen. Ich nahm einen Zug.

»Corinna«, sagte ich leise, »hat neulich mal erwähnt, dass sie sein Grab besucht hat.«

»Wann?«

»Weiß nicht. Vor drei, vier Monaten.«

»Hat sie mir nicht gesagt.«

»Du hast mir nie erzählt, was damals genau passiert ist.«

»Hab ich doch.«

»Wie er gestorben ist.«

»Weißt du doch. Hat sich umgebracht.«

Es verschlug mir die Sprache. Als würde mir jemand die Hand über den Mund legen. Als ich klein war und zum ersten Mal an seinem Grab gestanden hatte, hieß es: »Marc war in Indien und hat eine Tropenkrankheit bekommen.« Das hatte mich so stark beeindruckt, dass ich nie dorthin wollte. In die wilden Tropen, wo man so krank wurde, dass man tot zurückkam. Später, als ich älter war, hörte ich eine andere Version. Ich erinnere mich noch an diese Autofahrt, nachts, auf einer Landstraße. Wir waren gut gelaunt, bis dieser Song im Radio lief. Across the Universe. Lou konnte auf einmal nicht mehr weiterfahren, hielt am Straßenrand, stieg aus und zündete sich eine Zigarette an. Ich fragte Corinna, was denn los sei. Er käme gleich wieder, sagte sie. Aber er blieb dort stehen und starrte ins Leere. Der Motor lief weiter, Nachtluft zog herein, und wir hörten John Lennons Stimme. Ich verstand nur Bruchstücke des Textes, aber die Melodie war zauberhaft, weshalb ich nicht begriff, was meinen Vater so traurig machte. Aus dem Refrain hörte ich die ersten Sanskrit-Worte meines Lebens: »Jai Guru Deva« und »Om«. Instinktiv spürte ich, dass es um Lous Bruder ging. »Er hat ihn sehr geliebt«, sagte Corinna, als ich nachfragte. Und dann, als ich nochmal nachfragte, weil mir das nicht genügte: »Er ist an einer Überdosis gestorben.« Verbunden mit einer mütterlichen Warnung vor Drogen. Als Lou endlich wieder einstieg, sah ich, dass er geweint hatte. Corinna bedeutete mir, still zu sein. Seitdem war eine Irritation zurückgeblieben: Welche der beiden Versionen stimmte – Tropenkrankheit oder Überdosis? Aber ich hatte verstanden, dass man Lou besser nicht nach seinem Bruder fragte. Um seinen peace of mind nicht zu stören.

Und jetzt sollte es Selbstmord gewesen sein?

»… Ich dachte, er hat ’ne Überdosis genommen?«

»Sag ich doch.«

Lou nahm mir den erkalteten Joint aus der Hand und zündete ihn wieder an.

»Also war’s kein Unfall? Hat er bewusst eine Überdosis…«

»Das hat doch jetzt nichts mit Corinna zu tun!«

»Und wenn doch?«

»Unsinn. Die ist nach Indien abgehauen, Marc liegt in Harburg auf’m Friedhof. Seit über fünfzig Jahren. Gib mir die Schlüssel.«

Lou startete den Jaguar und fuhr los.

Kein einziges Wort, als wir das schlafende Potsdam verließen, nur beredte Stille zwischen uns, halb vertraut, halb unheimlich, als liefen wir über einen zugefrorenen See und hörten das Eis unter unseren Füßen knacken.

»Warum wolltet ihr damals ausgerechnet nach Indien?«

»Alle wollten nach Indien.«

»Aber was habt ihr da gesucht?«

»Nach Indien fährst du nicht wegen Indien. Sondern um dich selbst zu finden.«

Ich verkniff mir die Frage, ob er sich gefunden hat. Meiner Meinung nach suchte er immer noch, wie nach einem Werkzeug, das er irgendwann verlegt hat in seinem Chaos. Und ich ließ ihn, wie er ist. Ich hielt nichts von dem Konzept, dass man sich selbst finden musste, und dann wäre alles gut. Ich wusste nicht, wo das wohnte, dieses Selbst. Immer wenn ich mal eins gefunden hatte, waren daneben noch andere aufgetaucht.

»Ein Teil von uns«, sagte Lou, »ist nie aus Indien zurückgekommen.«

Und dann erzählte er, ohne dass ich ihn gefragt hätte, aber weil er wusste, dass ich es wissen wollte, von damals. Ich dachte, ich kannte die Geschichte, dabei hatten sie immer nur so viel ausgepackt, wie es nötig war, um meine Neugier zu befriedigen. Die Eckdaten, die Beatles-Anekdoten, die Sache mit dem Tiger. Was man eben so erzählte, um vom Eigentlichen abzulenken. Jahrzehntelang hatte ich mich damit begnügt – warum eigentlich? Vielleicht habe ich im Innersten gewusst, dass es besser war, nicht zu wissen, dass ich nichts wusste. Damit unser Dreigestirn intakt bleiben konnte.

Dabei war das alles nur eine schöne Illusion gewesen.

3

When I went to school they asked me

What I wanted to be when I grew up.

I wrote down »Happy«.

They told me I didn’t understand the assignment.

And I told them they didn’t understand life.

John Lennon

Das Ende einer Reise. Drei Hippies auf dem Heimweg, drei Hippies und ein Sarg. Lous Bruder war tot, und Corinna war schwanger. Mit mir.

Sie trugen kein Gepäck, nur Klamotten, die sie unterwegs gekauft hatten, in Istanbul oder Kabul, Orten, die jetzt keine Bedeutung mehr hatten. Nichts hatte mehr Bedeutung. Lautsprecherdurchsagen, unzählige Reisende in der Abflughalle, indische Familien, die auf dem Boden saßen, müde Hippies und Geschäftsleute; es roch nach Klimaanlage, Schweiß und Curry. Corinna ging voran, Lou folgte ihr, und Marie ging wenige Schritte hinter ihnen. Corinna zeigte die drei Bordkarten vor, Lou kramte nach seinem Pass, und als er ihn fand – Corinna war schon durchgegangen –, drehte er sich kurz nach Marie um. Er sah sie nicht mehr. Er rief sie. Corinna blieb stehen. Er sah Maries Kopf in der Menge verschwinden. Er rief sie, jetzt laut, aber sie kam nicht zurück. Hinter ihm drängten die Leute nach. Corinna begriff früher als er, was hier gerade geschah. Sie nahm seine Hand und zog ihn weiter. Das war das letzte Mal, als sie Marie gesehen haben.

Lou und Corinna stiegen ins Flugzeug und flogen nach Hause, mit einem Toten im Gepäckraum und einem Embryo unterm Herzen. Keiner von beiden war derjenige geblieben, als der er losgefahren war.

Drei Monate vorher war Marie die einzige gewesen, die nicht nach Indien fahren wollte. Es war kurz vor Weihnachten 1967, dem Jahr des Summer Of Love, dem Jahr von Sergeant Pepper, als das Fernsehen bunt wurde und die Popmusik explodierte. In Bonn starb Adenauer, und Jimi Hendrix wurde in der Nacht, als er seine Stratocaster zerlegte, zum Weltstar. Lou war ein zweiundzwanzigjähriger, langhaariger Revoluzzer, der in Berlin studierte und nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Die Musik spielte in London und San Francisco, Deutschland war ein Winterland im Schatten des Kalten Kriegs. Graue Häuser, graue Anzüge, grauer Himmel. Es roch nach Nebel und Kohleöfen. Lou kam für die Feiertage zurück nach Harburg, seinem Geburtsort. Ein paar Kilometer und einen Buchstaben entfernt von Hamburg, aber eine völlig andere Welt. Vorstadt, Kleinstadt, Klinkerfassaden, das Reihenhaus des Vaters, nicht zu groß und nicht zu klein, seine Arztpraxis im Erdgeschoss, die winzigen Kinderzimmer im ersten Stock und die gehäkelte Gardine vor dem Küchenfenster. Hier war Lou aufgewachsen, zusammen mit seinem Bruder Marc. Als Kinder hatten sie noch in Ruinen gespielt, Blindgänger gefunden und zugesehen, wie im Hafen versenkte Schiffe gehoben wurden. Als Jugendliche waren sie mit der S-Bahn über Wilhelmsburg zum Hafen gefahren, raus aus dem Muff, auf die Reeperbahn. Große Freiheit, kleiner Geldbeutel. Um punkt elf wieder zu Hause, sonst setzte es was. Als sie Jailhouse Rock sahen, fühlten sie sich wie Elvis, obwohl sie doch nur zwei Vorstadtjungs waren. Und als Lou seine erste Beatles-Platte kaufte, ärgerte er sich maßlos, dass er nicht mitbekommen hatte, wie die Pilzköpfe auf der Reeperbahn gespielt hatten. Das war das Thema seiner Jugend: Das Leben spielte sich woanders ab. Und es gab kein richtiges Leben im falschen. Nach außen zeigte er das nicht, weil er damit die beiden Menschen gekränkt hätte, die ihm am nächsten standen: seinen Vater, der für ihn sorgte und seinen Bruder Marc, für den er sich verantwortlich fühlte, seit ihre Mutter gestorben war. Im Gegensatz zu Marc hatte er sie noch zwei Jahre lang erlebt. Aber er war zu jung, um sich an mehr zu erinnern als ein diffuses Gefühl: Liebe, bedingungslos. Ohne etwas dafür tun zu müssen, einfach nur, weil man da war.

Als Marc auf die Welt kam, starb die Mutter. So simpel war das. Ein Leben kam, ein Leben ging. Lou sah sie zum letzten Mal, als der Vater sie zu seinem VW führte. Sie hielt ihre Hände unter den Bauch und schickte Lou ein Lächeln. Als gingen sie nur kurz Brötchen holen.

Wenige Tage später stand Lou verstört neben einem offenen Grab. Er begriff nicht, warum alle Menschen eine Schaufel Erde auf die Holzkiste warfen und fragte sich, ob darin wirklich seine Mutter lag. Am Abend glaubte er, sie würde gleich zur Tür hereinkommen und ihm ein Gutenachtlied vorsingen. Stattdessen hörte er das Baby schreien. Stundenlang. Sein Vater tat, was er immer getan hatte: Er redete nicht über seine Gefühle, biss die Zähne zusammen und machte weiter. Oma kam, um auf das Baby aufzupassen, Oma kochte auch für die Jungs. Der Kleine bekam die Zärtlichkeiten, der Große bekam die Aufträge. Milch holen, Medizin holen, Tisch decken. Als Marc größer wurde, fuhr Lou ihn im Kinderwagen spazieren. Das mochte er, weil er so mal rauskam aus der drückenden Stimmung, die Oma verbreitete. Konnte endlich mal Gas geben. Marc liebte das und feuerte Lou mit seinem Lachen an, schneller zu fahren. Einmal stürzte der Wagen am Bordstein um, und Marc schrie wie am Spieß. Aber als sie zurück nach Hause kamen, hatte er es schon wieder vergessen. Marc liebte seinen großen Bruder. Lief ihm immer entgegen und umarmte ihn fest, wenn er aus der Schule heimkam. Wollte immer mit ihm Fußball spielen. Marc war nicht gern allein, während Lou sich oft wünschte, nicht mehr Bruder und nicht mehr Sohn sein zu müssen. Auf dem Rückweg von der Schule bummelte er mit dem Fahrrad herum, um später nach Hause zu kommen. Das Reihenhaus mit der Klinkerfassade war der Ort, wo er, sobald er die Tür hinter sich schloss, Aufträge bekam. Sich kümmern musste.

Und niemand fragte, wie es ihm ging.

Er hing lieber im Plattenladen ab, wo er stundenlang Songs hörte, die wie Botschaften aus einer anderen Welt kamen, in der er sich bald besser auskannte als der eigenen. Erst wenn der Hunger ihn heimtrieb, gab er nach. Dann wurde er oft losgeschickt, um Marc zu suchen, der mal wieder »herumlungerte«, wie der Vater sagte. Lou fand ihn meist am nahegelegenen Fluss, manchmal auch im Fluss, wo er Steine sammelte, Fische beobachtete und sich freute, wenn sein Bruder mit ihm ein Baumhaus baute. Die schönsten gemeinsamen Erinnerungen, das war dieser kleine Strom neben dem Neubaugebiet, in dem sie das Gefühl hatten, Teil der Landschaft zu sein. In der Abenddämmerung gingen sie nach Hause, mit Schlamm auf den Schuhen und Steinen in den Taschen, und Lou war derjenige, der die Standpauke dafür bekam, war er doch als Älterer dazu bestimmt, vernünftig zu sein.

In diesem Winter des Jahres 1967, als er in Berlin studierte, hatte Lou keine Lust auf Weihnachten in Harburg, aber sein Vater bestand darauf. Marc hatte zum zweiten Mal sein Abi versemmelt, obwohl er intelligent war, obwohl die Lehrer ihn mochten. Einfach nur, weil er keinen Sinn darin sah, Wissen anzuhäufen, das niemand zum Leben brauchte. Er hing lieber mit Mädels ab – in den Worten des Vaters: Er gammelte rum.

Lou sollte helfen, ihn zur Vernunft zu bringen.

»Auf dich hört er doch.«

Der Vater hatte Marc noch nie verstanden. Er war durch und durch rational; Marc war verträumt, verspielt, wild und gefühlvoll. Sie lebten an den zwei Enden des Spektrums zwischen Vernunft und Spaß – ein Wort, das der Vater nur mit verzogenem Mundwinkel äußerte, als sei das etwas für ungebildete Leute. »Ssspasss«. Für so was war keine Zeit; das Leben bestand aus Arbeit. Wenn der Vater nicht seine Patienten betreute, schrieb er Leserbriefe ans Ärzteblatt und engagierte sich in der evangelischen Gemeinde. Er war kein besonders religiöser, aber ein moralischer Mensch, durchdrungen von preußischem Pflichtgefühl. Die Mutter hatte das durch Wärme, Großzügigkeit und Sinn für Schönes ausgeglichen, und es schien, als hätte Marc alles von ihr, aber nichts von ihm geerbt. Ihre Körper, Gefühle und Gedanken verstanden einander nicht. Wenn der Vater an Marc verzweifelte, dann weil das Thema, das sein eigenes Leben bestimmte, obwohl er nie darüber sprach, bei Marc nicht verfing. Es hatte mit Krieg und Schuld zu tun und hing über ihm wie ein Schatten. Manchmal schwieg er am Tisch, und du fühltest dich, ohne zu wissen warum, schuldig. Lou verstand diese Schattensprache besser als Marc. Als er sich einmal zum Fasching als Cowboy verkleidete und von seinem Taschengeld einen Plastikrevolver kaufte, heimlich natürlich, versteckte er ihn im Keller. Als er ihn später wieder rausholen wollte, war er verschwunden. Damit wusste er, dass der Vater davon wusste. Und beide verloren kein Wort darüber.

Gewalt war Tabu. »Nie wieder Krieg« war der moralische Imperativ, der alles bestimmte. Lou übernahm ihn bedingungslos, doch als er erwachsen wurde, entlarvte er die Doppelmoral des Vaters, der, als die Amerikaner Vietnam bombardierten, stumm vor dem Fernseher saß, aber auf die demonstrierenden Studenten schimpfte, weil sie Gewalt anwendeten. Sie seien nicht besser als die Nazis, sagte er. Das war der Punkt, an dem Lou ihm heftiges Kontra gab. Seine Worte mussten den Vater sehr verletzt haben, wie der Bruch eines unausgesprochenen Paktes, denn er entzog sich in ein noch tieferes, noch vorwurfsvolleres Schweigen. Lou fand in Marc keinen Verbündeten, denn ihn schien das Thema deutscher Schuld, das alle Gemüter bewegte, nicht zu berühren. Als wäre er vom Himmel gefallen, statt einem Stammbaum anzugehören.

Marc war der goldene Prinz. Seine wilden blonden Haare, seine Muskeln, seine strahlenden Augen, die dich unverstellt anschauten, ohne loszulassen. So charmant, dass du ihm nichts übelnehmen konntest. So kraftvoll und ansteckend, dass du übersahst, welches Päckchen er zu tragen hatte – das Leben der Mutter als Preis für seines. Er wirkte als Kind schon wie ein Erwachsener, und als Erwachsener blieb er ein ewiges Kind. Und er konnte als einziger nicht sehen, dass die Götter ihn geküsst hatten. Stattdessen entwickelte er ein erstaunliches Talent, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Hing zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Leuten ab, schwänzte die Schule, baute Mist. Lou boxte ihn immer wieder raus.

Als Lou nach Berlin zog, war Marc auf sich allein gestellt. Lou hatte ein schlechtes Gewissen, aber als er Marc in diesem Winter wiedersah, staunte er nicht ohne Stolz, wie erwachsen er geworden war. Ihre Umarmung am Hauptbahnhof war kräftig und liebevoll. Marc freute sich unbändig, Lou zu sehen. So wie der Vater von Lou erwartete, ihm zu helfen, suchte Marc in seinem Bruder einen Verbündeten.

Als erstes besuchten sie ihren Plattenladen auf St. Pauli. In diesem Herbst kam eine Flut von neuen Alben heraus, eines herausragender als das andere: Disraeli Gears von Cream, Live Sunshine von den Beach Boys, The Who Sell Out von The Who, Axis: Bold As Love von Hendrix, Universal Soldier von Donovan, Their Satanic Majesties Request von den Stones. Und die Magical Mystery Tour der Beatles, allerdings nur als UK-Import unter der Theke, zu horrenden Preisen. Der Plattenhändler gab Lou und Marc zwei Kopfhörer, die am selben Verstärker hingen, und dann hörten sie zum ersten Mal The Fool On the Hill und I Am the Walrus. Dazu Penny Lane und Strawberry Fields Forever. Songs für die Ewigkeit, im selben Jahr wie Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dem Jahrhundertalbum. Diese Jungs aus Liverpool, kaum älter als Lou und Marc, schufen ein Meisterwerk nach dem anderen, scheinbar mühelos. Und sie waren nicht die einzigen. Als hätte sich ein kreativer Vortex geöffnet, der die Welt immer schneller drehen ließ und jeden, der nicht auf das Karussell aufsprang, schwindlig zurückließ.

Marc trommelte, die Kopfhörer auf den Ohren, den Takt auf dem Tresen mit. Er schloss die Augen. Die Magical Mystery Tour war keine normale Platte, sondern das Ticket für einen Trip durch Raum und Zeit.

Lou und Marc konnten Songs in ihre Bestandteile zerlegen. Der eine sang die Bass Line, der andere trommelte den Takt. Aber während Lou ein analytischer Zuhörer war, der auf Konzerten lieber am Rand stand, als zu tanzen, wurde Marc eins mit der Musik. Du brauchtest ihm nur ein Instrument in die Hand zu geben, und er machte es sich zu eigen. Lou musste jahrelang Klavierunterricht nehmen, ohne je herausragend zu spielen. Marc schnappte sich eine Gitarre und lernte innerhalb kurzer Zeit, damit Töne zu erzeugen, die noch niemand gehört hatte. Er entwickelte eine Picking-Strumming-Percussion-Technik, bei der er die Gitarre als Melodie- und Rhythmusinstrument zugleich benutzte. Trommelte auf dem Holz herum wie ein Schamane, so dass es klang, als ob eine ganze Band spielte.

Marc suchte keine Perfektion. Er spielte, um sich zu befreien. Er hatte zu viele Gefühle, um sie für sich zu behalten. Früher waren sie unkontrolliert in eine Außenwelt übergeflossen, die wenig damit anzufangen wusste. Erst die Musik verlieh seinen Gefühlen eine Sprache. Damit war er dem, was von innen auf ihn einströmte, nicht mehr ausgeliefert. Takt, Rhythmus und Melodie gaben der wilden Flut eine natürliche Ordnung, der Marc intuitiv folgen konnte. Die Grammatik der Musik brachte ihn wieder in Einklang mit der Welt. Seine erste Gitarre liebte er wie eine Mutter.

»Mach was draus«, sagte Lou. »Geh auf die Musikhochschule.«

»Ohne Abi nehmen die mich nicht.«

»Dann mach das doch. Du verschwendest dein Talent«, sagte Lou.

»Ach, ich bin nicht so schlau wie du. Medizin und Philosophie und alles. Ich gammel halt rum.«

Marc grinste und zuckte mit den Schultern, als wäre es ihm egal.

»I’m a loooser«, sang er, »I’m a loooser!«

»Du könntest Karriere machen«, sagte Lou. »Von der Musik leben.«

»Du klingst wie Papa«, gab Marc zurück, was Lou kränkte. »Ich mach Musik, weil’s Spaß macht. Nicht für die Kohle.«

Dann streiften sie mit ihren Platten über den Dommarkt, rauchten, tranken Bier und schossen Plastikblumen. Es war kalt, aber sie hatten keine Lust, nach Hause zu gehen. Irgendwo spielten zwei schlechte Straßenmusiker Blowin’ in the wind.

»Schau dir die Beatles an«, sagte Lou. »Die haben sich den Arsch abgespielt, jede Nacht auf der Reeperbahn. Als sie noch Teenager waren.«

»Das war die Chuck-Berry-Phase. Da waren sie noch nicht sie selbst. Die besten Songs kamen später.«

»Weil sie sich weiterentwickelt haben! Die sind nie stehen geblieben. Und du…«

»Weißt du, was das Geheimnis der Beatles ist? Drei Buchstaben: L.S.D.«

»Was ich mein, ist: Wenn du von Papa weg willst, musst du dein eigenes Geld verdienen.«

»Ach, ich weiß nicht«, sagte Marc, auf einmal nach innen gekehrt. »Manchmal fühl ich mich wie ein Paket, das jemand auf der Straße abgestellt hat und weggefahren ist. Ist doch alles sinnlos hier. Falscher Film.«

Es tat Lou weh, das zu hören. Und er mochte die Rolle nicht, die ihm dabei zugewiesen wurde. Weil sie ihn unter Druck setzte. Der Lieblingssohn. Der Einserschüler. Der Intellektuelle. In Wahrheit ging Lou den Weg des geringsten Widerstandes. Tatsächlich studierte er nicht Medizin, um etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun, sondern um es seinem Vater recht machen. Und er war nicht nach West-Berlin gegangen, um sich der Revolution anzuschließen, sondern um dem Wehrdienst zu entkommen. Im ersten Semester Anatomie, als sie eine Leiche zerlegen mussten, war er ohnmächtig geworden. Was ihn wirklich begeisterte, war Musik. Längst hing er mehr in Plattenläden herum, als in die Vorlesungen zu gehen. Aber er hatte nicht den Mumm, es seinem Vater zu gestehen. Berlin war eine Sackgasse, und Lou war zu feige, es zuzugeben. Marc wusste es, und er war der Einzige, der ihm das verzieh.

»Wieso gründen wir keine Band?«, sagte Marc aus heiterem Himmel. »Du und ich, zusammen.«

Lou war überrascht, aber die Idee reizte ihn. Ausbrechen, alles anders machen. Nur jetzt, als Marc vorpreschte, musste Lou an seinen Vater denken, und was er von ihm erwartete: Bring den Jungen zur Vernunft.

»Ich bin nicht gut genug«, sagte er.

»Mach dich nicht so klein«, sagte Marc.

Im selben Moment zog, wie aus dem Nichts kommend, eine Gruppe Hare-Krishna-Jünger vorbei, bunt und laut und androgyn, die Antithese zum deutschen Muff, mehr noch: eine offene Provokation, eine gewaltfreie Kampfansage gegen das Spießertum.

Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna.

Lou hatte keine Ahnung, was das bedeutete, aber was ihn faszinierte, war, dass diese Leute, nicht älter als er, die Angstschwelle durchbrochen hatten; sie waren stolz darauf, unangepasst zu sein.

»Hey Lou, ich hab’s«, sagte Marc. »Wir fahren nach Indien.«

Lou nahm ihn nicht ernst. Sie hatten keine Ahnung von Indien, also nichts, was über Hermann Hesse und George Harrison hinausging. Aber allein die Idee von Indien brachte eine Saite in ihm zum Schwingen. Es klang wie der ideale Ausweg aus seiner Sackgasse: Zwischen allen Entscheidungen, die er treffen musste, war der Hippie-Trail die Verlockung des dritten Wegs – nämlich gar keine Entscheidung zu treffen. Und daraus eine Philosophie zu machen. Aussteigen als Gebot der Stunde. Mehr Zeitgeist, mehr Avantgarde, mehr Utopie ging nicht.

Später, in den Siebzigern, warst du ein Spießer, wenn du nicht nach Indien fuhrst. Bhagwan, Poona, Hare-Krishna-Jünger in jeder Fußgängerzone. Aber ’67, ’68, das war die Zeit der Experimente. Die Zeit der Unschuld. Sie hatten keinen Plan. Sie hatten Sehnsucht, das war alles. Sehnsucht nach einem Paradies, das sie verloren hatten, ohne es je gekannt zu haben.

»Hast du Schiss?«, fragte Marc.

»Nee. Aber Marie würde nie mitkommen.«

Mädels waren das andere Thema, bei dem Marc, der Jüngere, die Nase vorn hatte. Sie flogen auf ihn, ohne dass er irgendetwas dafür tun musste. Er nahm es leicht. Er konnte alle haben, aber blieb bei keiner. Der Typ, der blieb, war Lou. Er war mit Marie zusammen, seit er sechzehn war. In der Schule galten sie als unzertrennlich, und manche sagten, sie wirkten wie ein altes Ehepaar. Marie war verträumt und unauffällig, eher klein, aber kräftig. Sommersprossen auf den Wangen, schulterlange blonde Haare und große Augen. Obwohl sie als schüchtern und sensibel galt, war sie diejenige, die Lou auf die Erde zurückbrachte, wenn er sich in Gedanken verlor. Sie war die Frau, der du alles erzählen konntest. Die dich nachts im Suff nach Hause brachte. Lou und Marie stritten nie, hingen immer zusammen, hörten Beatles und lasen Hermann Hesse. Als Lou nach Berlin zog, begann Marie in Harburg eine Ausbildung zur Erzieherin. Sie sahen sich, so oft es ging. Aber Lou schob die Tatsache, dass Liebe allein nicht genügte, sondern Entscheidungen brauchte, um über die Zeit zu bestehen, immer weiter heraus. Marie hatte keine Zweifel daran, dass Lou einmal der Vater ihrer Kinder werden würde. Sie war bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, aber zog aus der Abwesenheit eines Elternteils eine andere Schlussfolgerung als Lou: Sie wollte sich das Nest, das sie nie hatte, selbst bauen; er wollte sich von aller familiärer Last befreien. Als Maries Ausbildung zu Ende war, wollte sie wissen, ob er zurückkommen würde oder sie sich eine Stelle in Berlin suchen sollte. Zwar mochte sie Berlin nicht, es war ihr zu groß und kaputt, aber mit Lou wäre sie überall hin gegangen. Sie konnte nur ganz oder gar nicht lieben. Und sie teilte nicht gerne. Je länger er die Entscheidung herausschob, desto eifersüchtiger wurde sie auf die Studentinnen, mit denen er in Berlin abhing.

In diesem Dezember 1967, als Lou Marie wiedersah, wusste er zwar, dass er sie liebte. Aber was die gemeinsame Zukunft anging, kam er nicht in die Puschen. Der Entscheidungsdruck lähmte ihn. Er sprach über die Entfremdung des Menschen in der Konsumgesellschaft, aber tatsächlich hatte er einfach den Kontakt zu seinen Gefühlen verloren. Sie stritten sich wegen Marc, um sich nicht darüber zu streiten, was eigentlich zwischen ihnen stand: Er war zu unerfahren, um zu heiraten, und Marie war zu unerfahren, um das wahrzuhaben, weil sie sich in den Jungen verliebt hatte, der Lou in seiner Familie war: der große Bruder, der einen guten Vater abgeben würde – genau die Rolle, der Lou ebenso verzweifelt wie erfolglos zu entkommen versuchte.

4

»Hast du schon mal LSD eingeworfen?«, fragte Marc.

»Nee. Du?«

»Vielleicht bekomm ich bald ne Pappe.«

Es war der Morgen des Vierundzwanzigsten. Sie lagen im Keller neben der Modelleisenbahn, hielten ihre Köpfe nah an die im Kreis fahrenden Züge und rauchten einen Joint. Marc hatte das Gras von einem Freund. Im Tausch gegen die Magical Mystery Tour. Sie hatten die Platte mit dem Tonbandgerät ihres Vaters aufgenommen, es dann in den Keller getragen und an eine Monobox angeschlossen. Die Idee war, das komplette Album high zu hören. Um verborgene Botschaften zu entschlüsseln. Wer war das Walross, war Paul in Wahrheit tot, waren die Strawberry Fields ein Waisenhaus in Liverpool oder eine psychedelische Landschaft? Und wenn ein Song auf Acid komponiert wurde, musste man ihn dann auf Acid hören, um seine Bedeutung zu verstehen?

»Aber George geht jetzt auf’n neuen Trip. Transzendentale Meditation.«

»Vielleicht trennen sie sich.«

»Der Maharishi kam nach England. Die Beatles waren da. Mick Jagger auch. Und am selben Tag starb Brian Epstein.«

»Überdosis oder was?«

Solche Sätze, zusammenhanglos. Die Zeit dehnte sich. Paul McCartneys verträumtes Mellotron, John Lennons verlangsamte Stimme, Ringos rückwärts abgespieltes Becken, Georges Slide Guitar, die große Leinwand der Streicher und Bläser … Lou und Marc sahen den rollenden Zügen zu, schlossen ihre Augen und liefen durch die Erdbeerfelder.

»Hast du Yogananda gelesen?«, fragte Marc.

»Nein.«

»Der Typ kann zugleich an zwei verschiedenen Orten sein.«

»Abgefahren.«

»Und nur mit seiner Gedankenkraft neutralisiert er eine Kobra. Indem er ihr seine Liebe schickt.«

Lou öffnete die Augen, als der Zug entgleiste und durch die grüne Papplandschaft flog. Er musste an die Sommerwiese am Bach denken, wo sie als Kinder gespielt und die Zeit vergessen hatten. Damals hatte alles so groß ausgesehen. Er setzte den Zug zurück auf die Spur.

»Aber wir können nicht in ’ner Höhle sitzen und meditieren«, sagte er, »während Vietnam brennt. Wir müssten da hinfahren und den Bauern helfen, ihre Dörfer wiederaufzubauen.«

»Oder die Schweine umlegen, die Che Guevara ermordet haben.«

»Könntest du jemanden töten?«

»Hättest du Hitler umgebracht?«

»Das ist ’ne Fangfrage.«

»Ich hätt’s getan. Boom, nicht lang nachdenken. Das ist die Natur. Tiere sind grausam. Du kannst ’nen Löwen nicht zum Vegetarier erziehen.«

»Gandhi hat Indien gewaltlos befreit.«

»Gandhi wurde erschossen.«

»Wie kommst du da jetzt drauf?«

»Man muss seinen Instinkten folgen. Wir sind total entfremdet.«

»Aber die Gesellschaft beruht auf Instinktkontrolle.«

»Dann ist das die falsche Gesellschaft. Hey, wir hauen ab, Lou. Zusammen.«

»Wohin?«

»Nach Indien.«

»Wieso Indien?«

»Wir lernen meditieren. Wir steigen aus und werden erleuchtet.«

»Haha, du willst auf einmal Mönch werden? Wieso?«

Marc setzte sich auf und sah Lou ruhig in die Augen. Auf einmal wirkte er überraschend erwachsen.

»Ich will wissen, warum der Buddha so lächelt.«