Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

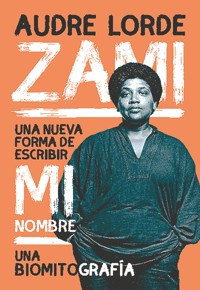

Ein Memoir von großer literarischer Kraft: Wer ‚Zami‘ liest, „hat das Gefühl, Audre Lorde erlebt und nicht nur intellektualisiert zu haben.“ New York Times

Als Tochter karibischer Einwanderer wächst Audre Lorde im Harlem der vierziger Jahre heran. Eine Zeit, die sie eindrucksvoll und zutiefst poetisch heraufbeschwört. Ihre Erinnerungen sind geprägt von bedeutsamen Beziehungen zu Frauen – ihrer Mutter, Freundinnen, Geliebten –, von ihren Erfahrungen in der queeren New Yorker Subkultur aber auch von schmerzhaften Momenten der Ausgrenzung. Wie in einem Bildungsroman entwirft Lorde in ihrem literarischen Hauptwerk ein Porträt der Künstlerin als junge Frau, erzählt die Geschichte einer Selbstfindung: vom hochbegabten Mädchen zur brillanten Schriftstellerin und zur „Schwarzen, Lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin, Kriegerin“.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 524

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Ein Memoir von großer literarischer Kraft: Wer ›Zami‹ liest, »hat das Gefühl, Audre Lorde erlebt und nicht nur intellektualisiert zu haben.« New York TimesAls Tochter karibischer Einwanderer wächst Audre Lorde im Harlem der vierziger Jahre heran. Eine Zeit, die sie eindrucksvoll und zutiefst poetisch heraufbeschwört. Ihre Erinnerungen sind geprägt von bedeutsamen Beziehungen zu Frauen — ihrer Mutter, Freundinnen, Geliebten —, von ihren Erfahrungen in der queeren New Yorker Subkultur aber auch von schmerzhaften Momenten der Ausgrenzung. Wie in einem Bildungsroman entwirft Lorde in ihrem literarischen Hauptwerk ein Porträt der Künstlerin als junge Frau, erzählt die Geschichte einer Selbstfindung: vom hochbegabten Mädchen zur brillanten Schriftstellerin und zur »Schwarzen, Lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin, Kriegerin«.

Audre Lorde

Zami

Eine neue Schreibweise meines Namens

Aus dem Englischen von Karen Nölle

Hanser

Für Helen, die sich die besten Abenteuer ausdachte

Für Blanche, mit der ich viele von ihnen durchlebte

Afrekete zu Händen

Im Erkennen der Liebe liegt eine Antwort auf Verzweiflung.

Wem verdanke ich die Kraft hinter meiner Stimme, die in mir gewachsene Stärke, die in mir aufwallt wie Blut, das aus der dünnen Schicht über verwundeter Haut platzt?

Mein Vater hat seinen psychischen Abdruck auf mir hinterlassen, still, stark und unversöhnlich. Aber seine Blitze kommen aus weiter Ferne. Es sind Bilder von Frauen, die meinen Weg markieren und schmücken wie brennende Fackeln, die wie Deiche zwischen mir und dem Chaos stehen. Es sind die Bilder von Frauen, freundlich und grausam, die mich nach Hause führen.

Wem verdanke ich die Symbole meines Überlebens?

Den Tagen von der Kürbiszeit bis zur Mitternacht des Jahres, wenn meine Schwestern und ich im Wohnzimmer auf dem Boden hockten und auf den Löchern im rosigen Linoleum Himmel und Hölle spielten. Samstags zankten wir uns darum, wer die gelegentlichen Botengänge machen durfte, wir zankten uns um die leeren Quaker-Oats-Schachteln, wir zankten uns darum, wer abends die Letzte im Bad sein durfte, und darum, wer wohl als Erste die Windpocken bekäme.

Dem Geruch der wimmelnden Straßen im sommerlichen Harlem, wenn nach einem kurzen Schauer oder Sprühregen aus den Wasserlastwagen erneut der Gestank der Gehwege zur Sonne aufstieg. Ich rannte zur Ecke, um beim Short-Neck-Kaufmann Milch und Brot zu holen, und blieb unterwegs stehen, um nach Grashalmen zu suchen, die ich meiner Mutter mitbringen könnte. Blieb stehen, um nach verborgenen Münzen zu suchen, die wie Kätzchen durch die Gitter der U-Bahn-Schächte lugten. Ich bückte mich ständig, um mir die Schuhe zuzubinden, trödelte, weil ich über irgendetwas nachdachte. Wie ich an das Geld kommen, wie ich das Geheimnis lüften könnte, das manche Frauen wie eine dicke Drohung unter den Falten ihrer geblümten Blusen trugen.

Wem verdanke ich die Frau, zu der ich geworden bin?

DeLois lebte ein paar Häuser weiter in der 142nd Street und ließ sich nie die Haare glätten, und wenn sie vorüberging, schnalzten alle Frauen der Nachbarschaft missbilligend. Ihre krausen Haare funkelten in der Sommersonne, wenn ihr großer stolzer Bauch sie den Block hinuntertrug und ich zuschaute, ohne mir Gedanken zu machen, ob sie ein Gedicht war oder nicht. Obwohl ich mir die Schuhe schnürte und dabei versuchte, DeLois unter die Bluse zu schielen, wenn sie vorbeiging, sprach ich nie mit ihr, weil meine Mutter es nicht tat. Aber ich liebte sie dafür, dass sie sich bewegte, als ob sie sich für etwas Besonderes hielte und jemand wäre, die ich eines Tages gerne kennenlernen würde. So wie sie, dachte ich, muss die Mutter Gottes sich bewegt haben und meine Mutter, einst, vor langer Zeit, und eines Tages vielleicht ich.

Der heiße Mittag warf einen Heiligenschein aus Sonnenlicht auf die Wölbung von DeLois’ Bauch, wie von einem Bühnenscheinwerfer, und ließ mich bedauern, dass ich so flach war und die Sonne nur auf Kopf und Schultern spüren konnte. Ich hätte mich auf den Rücken legen müssen, damit die Sonne mir so auf den Bauch schien.

Ich liebte DeLois dafür, dass sie groß und Schwarz und besonders war und mit dem ganzen Körper zu lachen schien. Aus genau denselben Gründen hatte ich Angst vor ihr. Eines Tages sah ich, wie sie langsam und in voller Absicht bei Rot über die 142nd Street ging. Ein hellhäutiger Schönling in einem weißen Cadillac fuhr vorbei, beugte sich heraus und schrie sie an: »Los, mach schon, du plattfüßige, zerzauste, komische alte Hexe!« Er fuhr sie fast über den Haufen. DeLois spazierte in aller Gemütsruhe weiter und sah sich nicht einmal um.

Louise Briscoe, die im Haus meiner Mutter starb, als Untermieterin in einem möblierten Zimmer mit Küchenbenutzung, Bettwäsche nicht inbegriffen. Ich brachte ihr ein Glas warme Milch, die sie nicht trinken wollte, und sie lachte, als ich ihr Bett neu beziehen und einen Arzt holen wollte. »Es gibt keinen Grund, einen zu rufen, außer er ist ein ganz Hübscher«, sagte Miss Briscoe. »Mich hat keiner gerufen, ich bin von ganz allein gekommen. Und genauso werde ich auch wieder gehen. Also brauche ich ihn nur, wenn er hübsch ist, ganz hübsch.« Und man konnte ihre Lüge im Zimmer förmlich riechen.

»Miz Briscoe«, sagte ich, »ich mach mir wirklich Sorgen um Sie.«

Sie sah mich schräg von der Seite an, als machte ich ihr ein Angebot, das sie zwar ablehnen müsste, aber trotzdem zu schätzen wüsste. Ihr riesiger aufgeschwemmter Körper lag ruhig unter dem grauen Laken, und sie grinste wissend.

»Ist schon gut, Honey. Ich nehm’s dir nicht übel. Ich weiß, du kannst nicht anders, so bist du nun mal, das ist alles.«

Der weißen Frau, von der ich träumte, dass sie am Flughafen hinter mir steht und stumm zusieht, wie ihr Kind mich absichtlich immer wieder anrempelt. Als ich mich umdrehe, um dieser Frau zu sagen, dass ich ihr eine verpassen werde, wenn sie ihr Kind nicht zurückhält, sehe ich, dass sie schon eine verpasst bekommen hat. Beiden, ihr und dem Kind, sehe ich die Prügel an, ihren zerschundenen Gesichtern und blau geschlagenen Augen. Ich wende mich von ihnen ab und gehe traurig und voll Zorn davon.

Der bleichen jungen Frau, die eines Mitternachts in Staten Island, nur mit einem Nachthemd bekleidet und ohne Schuhe, schreiend und weinend auf mein Auto zugelaufen kam. »Helfen Sie mir, Lady, oh, bringen Sie mich bitte ins Krankenhaus …« Ihre Stimme war eine Mischung aus überreifen Pfirsichen und Türglocken; sie war so alt wie meine Tochter, wie sie da durch die Kurven der von Bäumen gesäumten Van Duzer Street lief.

Ich hielt rasch an, beugte mich hinüber und öffnete die Tür. Es war Hochsommer. »Ja, ja, ich helfe Ihnen«, sagte ich, »steigen Sie ein.«

Und als sie mein Gesicht im Licht der Straßenlaterne erblickte, verzerrte sich ihres vor Entsetzen.

»O nein!«, jaulte sie. »Sie nicht!«, drehte sich um und rannte weiter.

Was konnte sie in meinem Schwarzen Gesicht gesehen haben, das ein solches Grauen rechtfertigte? In dem Abgrund zwischen der, die ich war, und dem, was sie in mir sah, ließ sie mich zurück. Und blieb ohne Hilfe.

Ich fuhr weiter.

Im Rückspiegel sah ich, wie das Wesen aus ihrem Alptraum sie an der Ecke einholte — Lederjacke und Stiefel, männlich und weiß.

Ich fuhr weiter und wusste, dass sie vermutlich dumm sterben würde.

Der ersten Frau, die ich umwarb und verließ. Sie lehrte mich, dass Frauen, die wollen, ohne zu brauchen, teuer und manchmal verschwenderisch, aber Frauen, die dich brauchen, ohne dich zu wollen, gefährlich sind — sie saugen dich aus und tun so, als bemerkten sie es gar nicht.

Dem Bataillon an Armen, in denen ich häufig Schutz suchte und manchmal fand. Den anderen, die halfen, indem sie mich in die gnadenlose Sonne hinausstießen, bis am Ende ich — Schwarz gebrannt und heil — hervorkam.

Den in den Wanderjahren entstandenen Teilen meiner selbst.

Werdend.

Afrekete.

Prolog

Ich wollte schon immer beides sein, Mann und Frau, wollte die stärksten und schönsten Anteile meiner Mutter und meines Vaters in mir selbst vereinen — wollte meinen Körper aufteilen in Berge und Täler, wie die Erde mit ihren Hügeln und Gipfeln.

Ich würde gerne in eine Frau eindringen, wie jeder Mann es kann, und in mich eindringen lassen — verlassen und verlassen werden —, heiß und hart und weich, alles zugleich sein, zum Wohl unserer Liebe. Ich würde gerne vorandrängen und zu anderen Zeiten pausieren oder mich bedrängen lassen. Wenn ich beim Baden im Wasser sitze, liebe ich es, meine tiefen inneren Stellen zu spüren, glatt und gefältelt, zart und tief. Manchmal spinne ich Fantasien um den Kern, meine Perle, ein Teil von mir, der hervorragt, auf andere Weise hart, sensibel und verletzlich ist.

Ich habe erlebt, wie das althergebrachte Dreieck aus Mutter Vater und Kind, mit dem »Ich« als ewigem Kern, sich verlängert, zur anmutigen, starken Triade aus Großmutter Mutter Tochter geformt hat, in der das »Ich« je nach Bedarf in die eine, die andere oder in beide Richtungen fließt.

Frau für immer. Mein Körper eine lebendige Repräsentation anderen Lebens, älter länger weiser. Die Berge und Täler, Bäume, Felsen. Sand und Blumen und Wasser und Stein. In der Erde geschaffen.

Eins

Die Einheimischen aus Grenada und Barbados gehen wie Menschen aus Afrika. Die aus Trinidad tun das nicht.

Bei meinem Besuch auf Grenada sah ich sie durch die Straßen gehen, die Wurzeln der Kräfte meiner Mutter. Ich dachte: Dies ist das Land meiner Ahninnen, meiner Vormütter, jener Schwarzen Inselfrauen, die sich durch das definierten, was sie taten. »Inselfrauen sind gute Ehefrauen; was auch geschieht, sie haben schon Schlimmeres erlebt.« Diese Frauen zeigen afrikanische Härte in gemilderter Form, und sie schlendern mit einer arroganten Gemächlichkeit durch die regenwarmen Straßen, an die ich mich erinnere, wenn ich stark und wenn ich verletzlich bin.

Meine Mutter und mein Vater kamen 1924 in dieses Land, als sie siebenundzwanzig und er sechsundzwanzig war. Sie waren seit einem Jahr verheiratet. Meine Mutter gab bei der Einwanderung ein falsches Alter an, weil ihre Schwestern, die schon hier waren, ihr geschrieben hatten, in amerika würden starke junge Frauen als Arbeitskräfte gesucht, und Linda fürchtete, sie wäre schon zu alt, um Arbeit zu finden. War sie zu Hause nicht schon eine alte Jungfer gewesen, als sie endlich geheiratet hatte?

Mein Vater fand eine Stelle als ungelernter Arbeiter im alten Waldorf Astoria, das dort war, wo heute das Empire State Building steht, und meine Mutter arbeitete da als Zimmermädchen. Als das Hotel schloss, weil es abgerissen werden sollte, fand sie eine Stelle als Küchenmädchen in einer kleinen Teestube, Columbus Avenue Ecke 99th Street. Sie ging vor Tagesanbruch zur Arbeit und arbeitete täglich zwölf Stunden, sieben Tage die Woche, ohne Pausen. Der Besitzer sagte meiner Mutter, sie solle froh sein, die Stelle zu haben, denn normalerweise würden sie keine »spanischen« Mädchen nehmen. Hätte der Besitzer gewusst, dass Linda Schwarz war, wäre sie überhaupt niemals eingestellt worden. Im Winter 1928 bekam meine Mutter eine Rippenfellentzündung, an der sie beinahe starb. Während sie krank war, ging mein Vater in die Teestube, um ihre Arbeitskleidung abzuholen und zu waschen. Als der Besitzer ihn sah, wurde ihm klar, dass meine Mutter Schwarz war, und er entließ sie auf der Stelle.

Im Oktober 1929 kam das erste Baby, die Börsenkurse fielen, und der Traum meiner Eltern, in die Heimat zurückzukehren, trat in den Hintergrund. Einige Funken Hoffnung bewahrte sich meine Mutter heimlich noch jahrelang durch die Suche nach tropischen Früchten »unter der Brücke«, die Verwendung von Petroleumlampen, durch ihre Tretnähmaschine, ihre gebratenen Bananen, ihre Liebe zu Fischen und zum Meer. Gefangen. Sie wusste so wenig von diesem Land der Fremden. Wie der Strom funktionierte. Die nächste Kirche. Wo die Gratismilch für Babys ausgegeben wurde und zu welcher Uhrzeit — obwohl es uns verboten war, Almosen zu trinken.

Sie wusste, dass man sich in der bösen Kälte gut einpacken muss. Sie wusste, wo sie Paradies-Pflaumen bekam — harte, ovale Bonbons, die auf einer Seite kirschrot und auf der anderen ananasgelb waren. Es gab sie in einigen der westindischen Läden entlang der Lenox Avenue in kippbaren Glasbehältern auf dem Tresen. Sie wusste, wie gern kleine Kinder mit großem Appetit auf Süßes Paradies-Pflaumen naschten und wie wichtig sie auf langen Einkaufstouren für die Erhaltung der Disziplin waren. Sie wusste genau, wie viele der importierten Bonbons wir lutschen und im Mund herumkullern lassen konnten, bis das scharfe Gummi arabicum mit seinen sauren britischen Zähnen den rosa Mantel der Zunge aufriss und kleine rote Pickel erzeugte.

Sie wusste, wie man Salben für Blutergüsse und Hautausschlag mischt und dass man Haare aus dem Kamm und alle Schnipsel von Fußnägeln wegwerfen muss. Dass man vor Allerheiligen Kerzen anzünden muss, um die Soucouyants fernzuhalten, damit sie ihren Babys nicht das Blut aussaugen. Dass man vor dem Essen die Speisen und sich selbst segnet und vor dem Schlafengehen betet.

Sie lehrte uns ein Gebet an die Mutter Maria, das ich nie in der Schule gehört habe.

Gedenke, gütigste Jungfrau Maria, man hat noch niemals gehört, dass jemand, der zu Dir Zuflucht nahm, Deine Hilfe anrief, um Deine Fürsprache flehte, von Dir verlassen worden sei. Von solchem Vertrauen beseelt, nehme ich meine Zuflucht zu Dir, Mutter, Jungfrau der Jungfrauen; zu Dir komme ich; vor Dir stehe ich seufzend als Sünderin. Mutter des Fleisch gewordenen Wortes, verschmähe nicht meine Worte, sondern höre mich gnädig an, erhöre mich.

Ich erinnere mich, diese Worte als Kind oft von meiner Mutter leise, fast im Flüsterton, gehört zu haben, wenn eine neue Krise oder Katastrophe über sie hereinbrach — wenn die Kühlschranktür kaputtging, der Strom abgeschaltet wurde oder meine Schwester sich auf geborgten Rollschuhen den Mund blutig schlug.

Meine Kinderohren hörten die Worte und wunderten sich über diese rätselhafte Mutter, der meine handfeste, strenge Mutter leise so schöne Worte zuflüstern konnte.

Und schließlich wusste meine Mutter Kinder so zu ängstigen, dass sie sich in der Öffentlichkeit benahmen. Sie verstand es, den Eindruck zu vermitteln, als wäre das letzte Essen im Haus eigentlich ein liebevoll geplantes Menü.

Sie wusste, wie man aus Nöten Tugenden machte.

Linda vermisste das Krachen der Wellen gegen die Uferbefestigung am Fuß von Noel’s Hill und den kleinen, geheimnisvollen Buckel von Marquis Island, der sich eine halbe Meile vor der Küste aus dem Wasser erhob. Sie vermisste die flinken Zuckervögel und die Bäume und den strengen Geruch der Baumfarne entlang der Straße, die bergab nach Grenville führte. Sie vermisste die Musik, auf die man nicht horchen musste, weil sie immer in der Luft war. Am allermeisten aber vermisste sie die sonntäglichen Bootsausflüge, die sie zu Tante Anni nach Carriacou brachten.

Auf Grenada gab es für alles und jedes ein Lied. Auch für den Tabakstand im Dorfladen, den Linda geführt hatte, seitdem sie siebzehn war.

Ein Dreiviertelkreuz

und ein Kreis, kugelig,

zwei Halbkreise hängen an einem Strich …

Das Lied half allen, die das Wort TOBACCO nicht lesen konnten, den Stand zu erkennen.

Alle Lieder hatten einen konkreten Bezug; es gab sogar eins über sie, die Belmar-Mädchen, die immer ihre Nasen hoch trugen. Niemand redete auf der Straße zu laut über seine Angelegenheiten, weil es sonst sein konnte, dass schon am nächsten Tag der eigene Name in einem Lied hinausposaunt wurde. Schwester Lou hatte ihr noch zu Hause beigebracht, das endlose Dichten von Stegreifliedern als ehrlos und ordinär zu missbilligen und, weil sie ein anständiges Mädchen sei, geflissentlich zu überhören.

Doch nun, in diesem kalten, lauten Land, das amerika hieß, vermisste Linda die Musik. Sie vermisste sogar den Ärger über die Kunden am frühen Samstagmorgen, mit ihrem verkommenen Geschwätz und gelalltem Singsang, die trällernd aus der Kneipe heimwärts torkelten.

Sie kannte sich mit Nahrungsmitteln aus. Doch was nützte das den verrückten Leuten, unter denen sie lebte, die Lammkeule kochten, ohne das Fleisch zu waschen, und noch das zäheste Rindfleisch ohne Wasser und ohne Deckel schmorten? Für diese Leute waren Kürbisse nur eine Kinderdekoration, und sie behandelten ihre Ehemänner besser, als sie für ihre Kinder sorgten.

Linda fand sich in den Räumen des Museum of Natural History nicht zurecht, aber sie wusste, es war gut, mit den Kindern hinzugehen, damit sie klug wurden. Es machte ihr Angst, ihre Kinder dahin mitzunehmen, darum kniff sie im Lauf des Nachmittags immer mal eine von uns in den fleischigen Teil unserer Oberarme. Angeblich, weil wir uns nicht benehmen wollten, aber eigentlich, weil sie sah, dass die blassblauen Augen des Museumswärters unter dem adretten Rand seiner Mütze sie und ihre Kinder anstarrten, als würden wir stinken, und ihr das Angst machte. Das war eine Situation, die sie nicht im Griff hatte.

Was wusste Linda noch? Sie konnte Leuten ins Gesicht sehen und erraten, was sie vorhatten, bevor sie es taten. Sie wusste, schon bevor sie reif waren, welche Grapefruits rosa Fruchtfleisch hatten und dass man die übrigen den Schweinen vorwarf. Nur hatte sie in Harlem keine Schweine, und manchmal waren es die einzigen, die es zu kaufen gab. Sie wusste, dass sich Entzündungen in einem offenen Schnitt oder einer Wunde verhindern ließen, indem man ein Blatt der Schwarzulme über einem Holzfeuer erhitzte, bis es in der Hand welkte. Der Saft wurde in die Schnittwunde eingerieben und die weichen grünen, nun schlaffen Fasern anschließend als Verband auf die Wunde gelegt.

Doch in Harlem gab es keine Schwarzulmen, und in ganz New York war kein Schwarzeichenlaub zu kriegen. Ihre Großmutter, die Kräuterfrau Ma-Mariah, hatte sie sorgfältig unterwiesen, in Grenville, Grenada, unter den Bäumen auf Noel’s Hill mit Blick aufs Meer. Tante Anni und auch Ma-Liz, Lindas Mutter, hatten es weitergegeben. Doch jetzt war dieses Wissen nicht gefragt; und ihr Mann Byron redete nicht gerne von zu Hause, weil es ihn traurig machte und seine Entschlossenheit schwächte, sich in dieser neuen Welt ein Königreich zu errichten.

Sie wusste nicht, ob die Geschichten über die weißen Sklavenhändler, die sie in den Daily News las, der Wahrheit entsprachen oder nicht, aber sie wusste ihren Kindern zu verbieten, jemals einen Fuß in einen Süßwarenladen zu setzen. Wir durften nicht einmal Kaugummikugeln aus den Automaten an der U-Bahn ziehen. Abgesehen davon, dass es Verschwendung von kostbarem Geld war, wurden Münzen in einen Schlitz geworfen wie bei Spielautomaten, und daher waren sie böse oder zumindest verdächtig, mit weißer Sklaverei in Verbindung zu stehen — der schlimmsten Art, wie sie unheilkündend sagte.

Linda wusste um die Kostbarkeit alles Grünen und um die friedenbringende, heilende Kraft des Wassers. Wenn meine Mutter samstagnachmittags mit dem Putzen fertig war, gingen wir manchmal einen Park suchen, in dem wir sitzen und die Bäume anschauen konnten. Manchmal gingen wir hinunter zum Ufer des Harlem River am Ende der 142nd Street und schauten aufs Wasser.

Manchmal fuhren wir mit der Linie D ans Meer. Wenn wir am Wasser waren, wurde meine Mutter still und sanft und verlor sich in Gedanken. Dann erzählte sie uns wunderbare Geschichten über Noel’s Hill in Grenville, Grenada, mit seiner Aussicht auf das Karibische Meer. Sie erzählte uns Geschichten über Carriacou, wo sie, umgeben von schwerem Limettenduft, zur Welt gekommen war. Sie erzählte uns von Pflanzen, die heilten, und von Pflanzen, die verrückt machten, und das meiste verstanden wir Kinder nicht, weil wir das alles nie gesehen hatten. Und sie erzählte uns von den Bäumen und Früchten und Pflanzen vor der Tür des Hauses, in dem sie aufgewachsen war und bis zu ihrer Heirat gelebt hatte.

Früher war Heimat ein weit entfernter Ort, an dem ich nie gewesen, der mir aber aus dem Mund meiner Mutter wohlvertraut war. Sie atmete summte verströmte den fruchtigen Geruch von Noel’s Hill, morgens frisch und mittags heiß, und ich spann mir ein Netz aus Visionen von Sapodilla und Mango über meinem Harlemer Mietshausbett, wenn ich nachts in der schnarchenden, alptraumschweißgetränkten Dunkelheit lag. Es war erträglich, weil es nicht alles war. Das hier, jetzt, war ein Ort, eine vorübergehende Bleibe, niemals als für immer oder vollkommen bindend oder bestimmend anzusehen, auch wenn es noch so viel Energie und Aufmerksamkeit verlangte. Denn wenn wir richtig und genügsam lebten, nach links und rechts guckten, bevor wir über die Straße gingen, dann würden wir eines Tages wieder an den lieblichen Ort, in die Heimat zurückkehren.

Wir würden durch die Hügel von Grenville, Grenada, laufen und, wenn der Wind richtig stand, die Limettenbäume auf Carriacou, der Gewürzinsel vor der Küste, riechen. Lauschen, wie die See auf Kick’em Jenny eindrosch, das Riff, dessen laute Stimme die Nacht zerriss, wenn die Meereswellen sich an ihm brachen. Carriacou, von wo die Belmar-Zwillinge mit Booten zu den Fahrten aufbrachen, die sie vornehmlich nach Grenville führten, wo sie die Noel-Schwestern heirateten, Mädchen von der Hauptinsel.

Die Noel-Mädchen. Ma-Liz’ ältere Schwester Anni folgte ihrem Belmar zurück nach Carriacou, kam als Schwägerin an, blieb und wurde zur eigenständigen Frau. Bewahrte die alten Weisheiten, die ihre Mutter Ma-Mariah ihr beigebracht hatte. Lernte weitere von den Frauen auf Carriacou. Und half in einem Haus in den Hügeln hinter L’Esterre allen sieben Töchtern ihrer Schwester Ma-Liz auf die Welt. Von ihren wartenden Händen wurde meine Mutter Linda bei der Geburt liebevoll empfangen.

Hier lebte Tante Anni mit den anderen Frauen, die ihre Männer an den Segelschiffen verabschiedeten und dann Ziegen hüteten, Erdnüsse anbauten, Getreide säten. Sie gossen Rum auf die Erde, damit das Korn kräftig wuchs, bauten ihre Frauenhäuser und die Regenwasserbecken, ernteten die Limetten, verwoben ihre Leben mit denen ihrer Kinder. Frauen, die die Abwesenheit ihrer zur See fahrenden Männer leicht verkrafteten, weil sie lernten, einander zu lieben, auch über die Rückkehr ihrer Männer hinaus.

Madivine. Freundschaft. Zami. Wie die Frauen von Carriacou einander lieben, ist auf Grenada legendär, genauso wie ihre Kraft und ihre Schönheit.

In den Hügeln von Carriacou zwischen L’Esterre und Harvey Vale wurde meine Mutter als Belmar-Frau geboren. Die Sommer verbrachte sie in Tante Annis Haus, pflückte mit den Frauen Limetten. Und sie wuchs von Carriacou träumend auf, wie ich eines Tages von Grenada träumen sollte.

Carriacou, ein Zauberwort wie Zimt, Muskatnuss, Muskatblüte, die köstlichen kleinen Würfel aus Guavengelee, liebevoll einzeln in buntgemusterte, präzise aus Brottüten zurechtgeschnittene Stückchen Wachspapier gewickelt, lange, getrocknete Vanilleschoten und süß duftende Tonkabohnen, mehlige braune Bröckchen aus gepresster Schokolade für heißen, würzigen Kakao — auf einem Bett aus wilden Lorbeerblättern traf das alles jedes Jahr zur Weihnachtszeit in einer gut verpackten Teedose ein.

Carriacou war weder im Index des Goode’s School Atlas noch in der Junior Americana World Gazette aufgeführt. Es war auf keiner Karte, die ich finden konnte, verzeichnet, und so suchte ich den märchenhaften Ort im Erdkundeunterricht oder in freien Büchereistunden vergeblich und glaubte allmählich, Mutters Geografie sei ein Hirngespinst oder zumindest überholt und sie rede vielleicht in Wirklichkeit von dem Ort, den andere Leute Curaçao nannten, einer holländischen Kolonie am anderen Ende der Antillen.

Trotz alledem blieb Heimat für mich, als ich älter wurde, ein lieblicher Ort irgendwo in der Ferne, den noch niemand auf Papier hatte bannen oder zwischen die Seiten eines Schulbuchs hatte pressen und einschnüren können. Er gehörte nur uns, war mein ganz eigenes Paradies voll Blugoe und Brotfrucht an den Bäumen, voll Muskat und Limette und Sapodilla, Tonkabohnen und rot-gelben Paradies-Pflaumen.*1

Zwei

Ich habe mich oft gefragt, warum sich für mich stets die Außenposition richtig anfühlt, warum mir Extreme, obwohl sie schwierig und manchmal schmerzhaft sind, immer mehr behagen als ein Plan, der entlang einer geraden Linie durch die unerschütterte Mitte verläuft.

Was ich wirklich verstehe, ist eine besondere Art der Entschlossenheit. Sie ist hartnäckig, sie ist schmerzhaft, sie bringt andere gegen mich auf, aber sie führt oft zum Erfolg.

Meine Mutter war eine sehr starke Frau. Sie war es zu einer Zeit, als die Wortkombination aus Frau und stark in der weißen amerikanischen Alltagssprache fast unaussprechlich war, es sei denn, sie wurde um ein Adjektiv ergänzt, das ein Abweichen von der Norm anzeigte, wie »blind« oder »bucklig«, »verrückt« oder »Schwarz«. Als ich heranwuchs, bedeutete daher starke Frau etwas ganz anderes als »normale Frau« oder einfach »Frau«. »Mann« hingegen bedeutete es auch nicht. Was dann? Was war das Dritte, das damit benannt wurde?

Ich wusste schon als Kind, dass meine Mutter anders war als die anderen Frauen, die ich kannte, ob Schwarz oder weiß. Damals dachte ich, das läge daran, dass sie meine Mutter war. Doch was machte sie anders? Das wusste ich nie genau. Es gab weitere westindische Frauen, viele in unserer Nachbarschaft und Kirchengemeinde. Es gab auch andere Schwarze Frauen, die so hell waren wie sie, besonders unter den Insel-Frauen. Redbone nannte man sie. Was machte meine Mutter anders? Ich habe es nie herausgefunden. Doch das ist der Grund, weshalb ich bis heute glaube, dass es immer schon Schwarze Lesben gegeben hat — das heißt starke, frauenzentrierte Frauen, die lieber gestorben wären, als sich selbst so zu bezeichnen. Und meine Momma war eine von ihnen.

Ich habe immer gedacht, ich hätte einiges von meinem frühen Verhalten zu Frauen von meinem Vater übernommen. Auf meine Mutter jedoch reagierte er ganz anders. Die beiden trafen alle Entscheidungen und Vorkehrungen gemeinsam, ob im Geschäft oder in der Familie. Immer wenn es etwas über eines von uns drei Kindern zu entscheiden gab, und wenn es nur um neue Mäntel ging, zogen sie sich ins Schlafzimmer zurück und steckten eine Weile die Köpfe zusammen. Summ, summ, drang es durch die geschlossene Tür, manchmal auf Englisch, manchmal im Patois, dem grenadinischen Kreol, das ihre Lingua franca war. Dann kamen sie wieder heraus und verkündeten den Beschluss, zu dem sie gekommen waren. Sie sprachen meine ganze Kindheit hindurch mit einer unteilbaren Stimme, gegen die kein Einspruch möglich war.

Nachdem die Kinder geboren waren, ließ mein Vater sich zum Immobilienverwalter ausbilden und begann, in Harlem kleine Wohnheime zu verwalten. Wenn er abends aus dem Büro nach Hause kam, kippte er, nach unserer Begrüßung und noch bevor er Hut und Mantel abgelegt hatte, in der Küche ein Gläschen Brandy im Stehen. Dann verschwanden meine Mutter und er sofort im Schlafzimmer, und wir hörten sie hinter geschlossenen Türen über alles reden, was am Tag vorgefallen war, auch wenn meine Mutter das gemeinsame Büro nur wenige Stunden zuvor verlassen hatte.

Hatte eins von uns Kindern sich nicht benommen, war das der Moment, wo wir in unseren orthopädischen Schuhen zitterten, weil wir wussten, dass hinter jener Tür unser Schicksal besprochen und die Art der Strafe bestimmt wurde. Sobald sie sich öffnete, würde ein gemeinschaftliches und unwiderrufliches Urteil verkündet. Wenn sie in unserer Anwesenheit etwas Wichtiges besprachen, wechselten Mutter und Vater immer ins Patois.

Da meine Eltern alle Beschlüsse gemeinsam fassten, muss meine Mutter in meinen kindlichen Augen etwas anderes als eine Frau gewesen sein. Wie gesagt: Sie war natürlich auch kein Mann. (Wir drei Kinder hätten den Entzug von Weiblichkeit auf keinen Fall lange ertragen; wir hätten wahrscheinlich unser kra zusammengepackt und wären vor dem achten Tag dahin zurückgekehrt, woher wir gekommen waren — eine Wahl, die allen afrikanischen Kinderseelen offensteht, die versehentlich im falschen Milieu landen.)

Meine Mutter war anders als andere Frauen, und manchmal gab mir das ein Gefühl von Stolz und Besonderheit, das ein positiver Aspekt meines Fremdheitsempfindens war. Aber manchmal tat es weh, und ich hielt es für die Ursache der meisten Kümmernisse meiner Kindheit. Wenn meine Mutter mehr so wäre wie die von allen anderen — vielleicht würden sie mich dann lieber mögen. Aber meistens war ihr Anderssein wie die Jahreszeit oder ein kalter Tag oder eine schwüle Nacht im Juni. Es war einfach so, ohne dass es erklärt oder beschworen werden musste.

Meine Mutter und ihre zwei Schwestern waren große und anmutige Frauen, deren üppige Körper den Ausdruck der Entschlossenheit zu unterstreichen schienen, mit dem sie sich in der fremden Welt von Harlem und amerika durchs Leben bewegten. Für mich war die physische Präsenz meiner Mutter, ihre Erscheinung und die Unerschütterlichkeit, die sie ausstrahlte, ein wesentlicher Teil dessen, was sie anders machte. Die selbstverständliche Kompetenz, mit der sie überall auftrat, war ruhig und effektvoll. Die Leute auf der Straße fügten sich ihr, wenn es um Geschmack und Meinungen ging, um Qualitätsurteile und Preise und sogar um die Entscheidung darüber, wer den ersten frei werdenden Sitz im Bus bekam. Einmal beobachtete ich, wie meine Mutter mit ihren blau-grau-braunen Augen einen Mann fixierte, der sich zu einem Sitzplatz im Lenox-Avenue-Bus durchdrängelte, bis er auf halbem Weg innehielt und den Platz, als hätte er nie etwas anderes im Sinn gehabt, verschämt grinsend der alten Frau anbot, die neben ihm stand. Ich merkte schon früh, dass manche Leute ihre Handlungsweise aufgrund einer Ansicht änderten, die meine Mutter nie aussprach und die ihr nicht einmal sonderlich wichtig war.

Meine Mutter war eine sehr reservierte, eigentlich eher zurückhaltende Frau, aber mit einem eindrucksvollen, einschüchternden Äußeren. Vollbusig, stolz und nicht gerade klein, setzte sie sich auf der Straße in Bewegung wie ein Schiff mit vollen Segeln und zog mich meist stolpernd im Schlepptau hinter sich her. Nicht viele wackere Seelen wagten es, allzu dicht vor ihrem Bug zu kreuzen.

In der Metzgerei drehten sich wildfremde Leute zu ihr um und fragten, was sie von einem Stück Fleisch, seiner Qualität, seiner Frische und seiner Eignung für ein bestimmtes Gericht halte. Und der Fleischer wartete, ungeduldig und offensichtlich ein wenig verärgert, aber dennoch respektvoll, bis sie ihre Meinung verkündet hatte. Fremde vertrauten meiner Mutter, und ich wusste nie, warum, aber glaubte deshalb als Kind, dass sie viel mehr Macht besaß, als es in Wirklichkeit der Fall war. Meine Mutter legte ebenfalls Wert auf dieses Bild von sich, und wie ich inzwischen weiß, war sie sorgsam darauf bedacht, vor uns Kindern die vielen Momente ihrer Ohnmacht zu verbergen. Im New York der zwanziger und dreißiger Jahre eine Schwarze und eine Fremde und eine Frau zu sein, war nicht einfach, vor allem da sie durchaus hell genug war, um als weiß durchzugehen, ihre Kinder aber nicht.

1936 bis 1938 war die 125th Street zwischen Lenox und Eighth Avenue, die später zum Einkaufsmekka des Schwarzen Harlem wurde, noch eine Gegend, in der Schwarze und weiße wohnten, wobei fast ausschließlich weiße Ladenbesitzer das Sagen hatten. Es gab Geschäfte, in denen Schwarze nicht willkommen waren, und nirgends Schwarzes Verkaufspersonal. Wo unser Geld genommen wurde, wurde es widerwillig genommen; und oft wurde zu viel verlangt. (Gegen diese Zustände richtete sich der junge Adam Clayton Powell junior 1939 mit seinem Boykott und dem Protest vor Blumstein’s und vor Weissbecker’s Market, und es gelang ihm, die 125th Street als Arbeitsmarkt den Schwarzen zu öffnen.) Die Stimmung auf den Straßen war geprägt von Spannungen, wie immer in Grenzgebieten zwischen Schwarzen und weißen Vierteln. Ich weiß noch, dass ich als kleines Mädchen bei einem bestimmten Geräusch zurückschreckte, einem heiseren, scharfen, kehligen Räuspern, weil gleich darauf häufig ein hässlicher grauer Schleimbatzen auf meinem Mantel oder Schuh landete. Meine Mutter wischte sie mit den kleinen Stücken Zeitungspapier ab, die sie immer in ihrer Handtasche hatte. Manchmal schimpfte sie über das niedere Pack, das ohne Verstand und Benehmen überall in den Wind spuckte, egal, wo es gerade ging, und vermittelte mir dadurch den Eindruck, diese Erniedrigung sei vollkommen zufällig. Es kam mir nie in den Sinn, daran zu zweifeln.

Erst Jahre später sagte ich einmal in einer Unterhaltung zu ihr: »Ist dir aufgefallen, dass die Leute viel weniger in den Wind spucken als früher?« Und ihr Gesichtsausdruck verriet mir, dass ich versehentlich eine jener geheimen Quellen des Schmerzes berührt hatte, über die niemals gesprochen werden durfte. Das war so typisch für meine Mutter, als ich klein war: Wenn sie Weiße nicht daran hindern konnte, ihre Kinder zu bespucken, weil sie Schwarz waren, bestand sie darauf, dass der Grund ein anderer sei. Das war oft ihre Art, mit der Welt umzugehen: die Realität zu verändern. Und kannst du die Realität nicht ändern, dann verändere deine Wahrnehmung von ihr.

Meine Eltern ließen uns in dem Glauben, dass sie die ganze Welt in ihren Händen hielten, jedenfalls meistens, und wenn wir drei Mädchen uns richtig verhielten — also hart arbeiteten und stets gehorchten —, würden auch wir die ganze Welt in unseren Händen halten. Es war eine äußerst verwirrende Art aufzuwachsen, zumal unsere Familie ein so insulares Dasein führte. Was immer in unserem Leben schiefging, ging schief, weil unsere Eltern es so für richtig hielten. Was gut ging, ging gut, weil unsere Eltern es so bestimmt hatten. Jegliche Zweifel daran, dass dies den tatsächlichen Gegebenheiten entsprach, wurden schnell und summarisch als unbedeutende, aber nicht zu duldende Aufstände gegen die göttliche Autorität geahndet.

Unsere Kinderbücher handelten alle von Menschen, die völlig anders waren als wir. Sie waren blond und weiß und lebten in Häusern mit Bäumen drum herum und hatten Hunde, die Spot hießen. Ich kannte solche Leute ebenso wenig, wie ich Leute kannte, die wie Aschenputtel waren und in Schlössern wohnten. Niemand schrieb Geschichten über uns, und trotzdem fragten Leute in einer Menschenmenge immer ausgerechnet meine Mutter nach dem Weg.

Darum beschloss ich als Kind, wir müssten wohl reich sein, selbst wenn meine Mutter weder genug Geld für einen richtigen Wintermantel noch für Handschuhe für ihre von Frostbeulen befallenen Hände hatte. Gleich wenn sie mit der Wäsche fertig war, zog sie mich eilig für den Winterspaziergang an, auf dem wir meine Schwestern zum Mittagessen von der Schule abholten. Wenn wir an der sieben Blocks entfernten St. Mark’s School ankamen, hatten ihre wunderschönen langen Hände hässliche rote Flecken und Striemen. Aus späterer Zeit erinnere ich mich, wie sie ihre schmerzenden Hände behutsam unter kaltem Wasser rieb. Aber wenn ich danach fragte, winkte sie unwirsch ab und sagte, das hätten sie eben »daheim« so gemacht, und ich glaubte ihr auch noch, wenn sie behauptete, sie hasse es, Handschuhe zu tragen.

Abends kam mein Vater spät aus dem Büro oder von politischen Versammlungen nach Hause. Nach dem Essen saßen wir drei Mädchen um den Küchentisch und machten unsere Hausaufgaben. Dann gingen meine beiden Schwestern den Flur hinunter ins Bett. Meine Mutter stellte mein Klappbett im vorderen Schlafzimmer auf und beaufsichtigte mich beim Zubettgehen.

Sie löschte alles elektrische Licht, und ich konnte sie von meinem Bett aus zwei Zimmer weiter am Küchentisch sitzen sehen, wo sie beim Schein der Petroleumlampe die Daily News las und auf meinen Vater wartete. Sie sagte immer, die Petroleumlampe erinnere sie an »daheim«. Als ich erwachsen war, wurde mir klar, dass sie versucht hatte, ein paar Cent Strom zu sparen, bevor mein Vater kam, alle Lichter anmachte und fragte: »Lin, warum sitzt du so im Dunkeln?« Manchmal schlief ich zum sanften Tschuck-a-ta-tschink ihrer Singer-Nähmaschine mit Fußpedal ein, mit der sie Laken und Kissenbezüge aus der ungebleichten Baumwolle nähte, die sie »unter der Brücke« zum Sonderpreis erstanden hatte.

Ich habe meine Mutter, als ich klein war, nur zweimal weinen gesehen. Einmal mit drei, in der städtischen Zahnklinik in der 23rd Street auf der Fußstütze ihres Zahnarztstuhls sitzend, während ein Student ihr alle Zähne auf einer Seite des Oberkiefers zog. Der riesige Raum war voll von Zahnarztstühlen, in denen weitere stöhnende Menschen saßen, über deren geöffnete Münder sich junge Männer in weißen Kitteln beugten. Von dem Lärm der vielen Bohrer und Instrumente dröhnte der Saal wie eine Baustelle an einer Straßenecke.

Hinterher saß meine Mutter draußen auf einer langen Holzbank. Ich sah, wie sie ihren Kopf mit geschlossenen Augen an die Rücklehne legte. Sie reagierte nicht auf mein Tätscheln und Zupfen an ihrem Mantel. Ich kletterte auf den Sitz, um meiner Mutter ins Gesicht zu sehen, um zu sehen, warum sie mitten am Tag schlief. Unter ihren geschlossenen Augenlidern quollen Tränen hervor und liefen ihr über die Wangen zu den Ohren. Entsetzt und erstaunt berührte ich die kleinen Wassertropfen auf ihren hohen Wangenknochen. Die Welt stand kopf. Meine Mutter weinte.

Das zweite Mal sah ich meine Mutter eines Abends einige Jahre später weinen, als ich eigentlich schon schlafen sollte. Die Tür zum Wohnzimmer war nur angelehnt, und ich konnte durch den Spalt ins nächste Zimmer sehen. Ich wachte von den Stimmen meiner Eltern auf, sie sprachen Englisch. Mein Vater war gerade nach Hause gekommen und roch nach Alkohol.

»Ich hab gehofft, ich würde nie den Tag erleben müssen, an dem du in einer Kneipe herumstehst, Bee, und dich mit irgendeiner Frau betrinkst.«

»Aber Lin, was redest du da? Es ist überhaupt nicht, wie du denkst. In der Politik musst du einen auf freundlich machen. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten.«

»Selbst wenn du vor mir sterben solltest, würde ich niemals einen anderen Mann angucken, und dasselbe erwarte ich auch von dir.«

Die Stimme meiner Mutter klang durch ihre Tränen merkwürdig gedämpft.

Es waren die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, als die Wirtschaftskrise so schreckliche Opfer forderte, vor allem unter Schwarzen.

Wir Kinder bekamen manchmal Schläge, wenn wir auf dem Weg vom Einkaufen einen Penny verloren, und trotzdem spielte meine Mutter dann und wann gern die Rolle der guten Fee, eine Rolle, die sie mir später immer dann verbittert vorwarf, wenn ich einer Freundin etwas schenkte. Eine meiner frühesten Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg stammt aus der Zeit, kurz bevor er ausbrach, und handelt davon, wie meine Mutter ein Pfund Kaffee zwischen zwei alten Freunden der Familie aufteilte, die zu einem ihrer seltenen Besuche gekommen waren.

Obwohl sie stets darauf beharrte, nichts für Politik oder Regierungsangelegenheiten übrigzuhaben, hatte sie vom Krieg Wind bekommen und trotz unserer Armut begonnen, in ihrem Geheimfach unter dem Spülbecken Zucker und Kaffee zu horten. Ich weiß noch, dass wir schon lange vor Pearl Harbor jeden Fünf-Pfund-Sack Zucker, den wir im Laden kauften, aufmachten und ein Drittel davon in eine sauber geschrubbte Dose umfüllten, um es vor Mäusen sicher unter dem Waschbecken zu verstauen. Genauso wurde es mit Kaffee gemacht. Wir kauften Bokar-Kaffee im A&P-Supermarkt und ließen ihn mahlen und in Tüten abfüllen, und anschließend verteilten wir ihn auf die Kaffeedose hinten auf dem Herd und die versteckten unter der Spüle. Wir hatten nie viel Besuch, doch während des Krieges, als Zucker und Kaffee stark rationiert waren, ging niemand ohne mindestens eine Tassevoll davon wieder fort.

Fleisch und Butter konnten nicht gehortet werden, und in der ganzen ersten Zeit des Krieges hatte die strikte Weigerung meiner Mutter, auf Butterersatz zurückzugreifen, zur Folge, dass wir samstags früh, wenn es noch bitterkalt war, überall in der Stadt vor Supermärkten anstanden und darauf warteten, dass das Geschäft aufmachte, damit wir gleich als Erste die Chance bekamen, das uns zustehende Viertelpfund unrationierte Butter zu kaufen. (Nur »andere Leute« nahmen Margarine, die gleichen »anderen Leute«, die ihren Kindern zum Mittag Erdnussbutterbrote schmierten, Brotaufstrich statt richtiger Mayonnaise benutzten und Schweinekoteletts und Wassermelonen aßen.) Den gesamten Krieg hindurch behielt meine Mutter eine Liste aller Supermärkte im Kopf, die auf einer Buslinie lagen, und nahm häufig nur mich mit, weil ich umsonst fahren konnte. Sie merkte sich auch, wo man freundlich war und wo nicht, und noch lange nach Kriegsende gab es Metzgereien und Geschäfte, in denen wir nie einkauften, weil jemand während des Krieges meine Mutter dort beim Kauf irgendeiner kostbaren, knappen Ware verärgert hatte. Meine Mutter vergaß nie und vergab nur selten.

Drei

Als ich fünf Jahre alt war und noch offiziell blind, kam ich in eine Sehbehinderten-Klasse der öffentlichen Bezirksschule zwischen der 135th Street und Lenox Avenue. An der Ecke war ein blauer Holzstand, an dem weiße Frauen kostenlos Milch an Schwarze Mütter mit Kindern ausgaben. Ich hätte damals zu gern diese Milch aus der Hearst-Schulmilchstiftung getrunken, in diesen süßen kleinen Flaschen mit den rot-weißen Deckeln, aber meine Mutter erlaubte es mir nie, weil es sich um Almosen handle, etwas Schlechtes und Erniedrigendes, und die Milch außerdem warm sei und mir davon übel werden könne.

Die Schule lag direkt gegenüber von der katholischen Schule, die meine beiden älteren Schwestern besuchten, und hatte, solange ich denken konnte, für sie als Abschreckung gedient. Wenn sie sich nicht benahmen und schlechte Zensuren für ihre Arbeit und ihr Betragen bekamen, konnten sie dahin »versetzt« werden. Eine solche »Versetzung« enthielt die gleichen düsteren Drohungen wie Jahrzehnte später das Wort »Deportation«.

Natürlich wussten alle, dass die Kinder in öffentlichen Schulen sich dauernd nur »rauften« und man täglich nach der Schule »verprügelt« werden konnte, weil die Kinder nicht wie in der katholischen Schule in geordneten Zweierreihen, schweigend und vor Angriffen geschützt, wie kleine Roboter aus dem Schulportal bis an die Ecke geführt wurden, wo die Mütter warteten.

Aber die katholische Schule hatte keine Vorschule, und schon gar nicht für blinde Kinder.

Trotz meiner Kurzsichtigkeit, oder vielleicht gerade ihretwegen, lernte ich zur selben Zeit lesen wie sprechen, und zwar erst ungefähr ein Jahr, bevor ich in die Schule kam. Vielleicht ist es auch nicht richtig zu sagen, dass ich sprechen lernte. Denn ich weiß bis heute nicht, ob ich nicht früher sprach, weil ich es nicht konnte, oder ob ich nicht sprach, weil ich nichts zu sagen hatte, was ich ohne Strafe hätte sagen dürfen. Selbsterhaltung beginnt in westindischen Familien sehr früh.

Das Lesen lernte ich von Mrs Augusta Baker, der Kinderbibliothekarin in der alten Stadtteilbücherei in der 135th Street, die erst kürzlich abgerissen worden und durch ein neues Gebäude für das »Schomburg Center for Research in Black Culture« ersetzt worden ist. Selbst wenn es die einzige gute Tat sein sollte, die diese Dame in ihrem Leben vollbracht hat, möge sie in Frieden ruhen. Denn sie hat mir damit das Leben gerettet, wenn nicht früher, so doch später, als das Bewusstsein, lesen und mich damit über Wasser halten zu können, mein einziger Halt war.

Eines schönen Nachmittags kniff meine Mutter mich ins Ohr, während ich im Leseraum für Kinder ausgestreckt auf dem Boden lag wie eine wütende kleine braune Kröte, wie am Spieß schrie und sie zu Tode blamierte. Ich weiß, dass es Frühling oder früher Herbst gewesen sein muss, denn ich kann immer noch den stechenden Schmerz im Fleisch meines Oberarmes ohne den Schutz eines dicken Mantels spüren, dort, wo die spitzen Finger meiner Mutter bereits versucht hatten, mich durch Kneifen zum Schweigen zu bringen. Um diesen unerbittlichen Fingern zu entkommen, hatte ich mich auf den Boden geworfen und, als ich sah, wie sie sich wieder meinen Ohren näherten, vor Schmerz gebrüllt. Wir warteten darauf, meine beiden älteren Schwestern von der Vorlesestunde abzuholen, die oben in einem anderen Stockwerk der stillen, trocken riechenden Bücherei stattfand. Mein Gekreisch erschütterte die ehrfürchtige Stille.

Plötzlich, ich blickte auf, stand da über mich gebeugt eine Bibliothekarin. Die Hände meiner Mutter waren herabgesunken. Vom Fußboden aus, wo ich lag, erschien mir Mrs Baker wie eine weitere riesenhafte Frau, die mich fertigmachen wollte. Sie hatte riesige helle Schlupflidaugen und eine sehr leise Stimme, die mich nicht wegen meines Lärms tadelte, sondern fragte: »Möchtest du eine Geschichte hören, Kleine?«

Ein Teil meiner Wut rührte daher, dass es mir nicht erlaubt worden war, zu dem geheimen Fest, das »Vorlesestunde« hieß, zu gehen, weil ich zu klein war. Und nun bot mir diese fremde Frau meine eigene Geschichte an.

Ich wagte nicht, meine Mutter anzusehen, weil ich halb fürchtete, sie könnte Nein sagen, ich sei zu unartig für eine Geschichte. Noch verwirrt von dieser plötzlichen Wendung der Ereignisse, kletterte ich auf den Hocker, den Mrs Baker für mich heranzog, und widmete ihr meine volle Aufmerksamkeit. Das war eine neue Erfahrung für mich, und meine Neugier war unersättlich.

Mrs Baker las mir Madeline vor und Der Elefant im Vogelnest. Beide waren gereimt und hatten große, schöne Bilder, die ich mit meiner neuen Brille sehen konnte, deren Bügel mit einem schwarzen Gummiband, das über meinen wilden Hinterkopf führte, befestigt waren. Sie las mir noch ein Buch vor, über einen Bären, der Herbert hieß und eine ganze Familie auffraß, einen nach dem anderen, angefangen mit den Eltern. Seit dem Moment, als sie mit dem Buch fertig war, war ich für den Rest meines Lebens dem Lesen verfallen.

Nach dem Vorlesen nahm ich Mrs Baker die Bücher aus den Händen, betrachtete noch einmal die schönen bunten Bilder und malte die großen schwarzen Buchstaben mit den Fingern nach. Ich beschloss, sofort herauszubekommen, wie ich das auch machen könnte. Ich zeigte auf die schwarzen Flecken, die ich nun als einzelne Buchstaben erkennen konnte, anders als in den Büchern für Ältere von meinen Schwestern, deren kleinerer Druck die Seiten für mich zu einer grauen Masse verschwimmen ließ. Ich sagte, ziemlich laut, sodass jeder, der wollte, es hören konnte: »Ich will lesen.«

Bei meiner Mutter siegte die überraschte Erleichterung über allen Ärger, den sie noch wegen meines »Welpenbenehmens« hegte, wie sie es nannte. Während Mrs Baker las, hatte uns meine Mutter aus dem Hintergrund abwartend beobachtet und eilte nun, besänftigt und beeindruckt, hinzu. Ich hatte gesprochen! Sie hob mich von dem niedrigen Hocker hoch und küsste mich zu meiner Überraschung vor allen Leuten in der Bücherei, Mrs Baker eingeschlossen.

Das war eine nie da gewesene und ungewöhnliche Zurschaustellung von Zuneigung in der Öffentlichkeit, deren Ursache ich nicht verstand. Aber sie gab mir ein warmes und beglückendes Gefühl. Offensichtlich hatte ich dieses eine Mal etwas richtig gemacht.

Meine Mutter setzte mich wieder auf den Hocker und wandte sich lächelnd Mrs Baker zu.

»Die Wunder hören nimmer auf zu wirken!« Ihre Aufregung ließ mich gleich wieder in scheues Schweigen verfallen.

Ich hatte nicht nur länger still gesessen, als es meine Mutter je für möglich gehalten hätte, und zwar vollkommen still — ich hatte auch gesprochen, anstatt zu schreien, worauf meine Mutter nach vier Jahren und vielen Sorgen nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Selbst ein einzelnes verständliches Wort war für mich bis dahin eine Seltenheit gewesen. Und obwohl die Ärzte in der Klinik das kleine Bändchen unter meiner Zunge durchgeschnitten hatten, sodass ich sie frei bewegen konnte, und meiner Mutter versichert hatten, dass ich nicht zurückgeblieben sei, hatte sie ihre Ängste und ihre Zweifel behalten. Sie hatte befürchtet, ich könnte stumm bleiben, und war zutiefst darüber beglückt, diese Möglichkeit ausschließen zu können. Das Ohrenkneifen war vergessen. Meine Mutter nahm die Bilderbücher und die Buchstabentabelle, die Mrs Baker ihr für mich gab, und ich konnte loslegen.

Ich saß mit meiner Mutter am Küchentisch, zeichnete Buchstaben mit dem Finger nach und nannte ihre Namen. Bald hatte sie mir beigebracht, das Alphabet vorwärts und rückwärts aufzusagen, wie es in Grenada üblich war. Obwohl sie nur bis zur siebten Klasse in die Schule gegangen war, war ihr im letzten Jahr in Mr Taylors Schule in Grenville die Aufgabe zugefallen, den Kindern in der ersten Klasse das Buchstabieren beizubringen. Sie erzählte mir Geschichten über seine Strenge, während sie mir beibrachte, meinen Namen zu schreiben.

Mir gefiel nicht, wie der Schwanz des Y von »Audrey« unter der Linie hing, und ich vergaß ständig, ihn anzuhängen, was meine Mutter sehr störte. Ich liebte schon damals, mit vier Jahren, die Gleichmäßigkeit von AUDRELORDE, fügte das Y aber doch immer wieder ein, um meine Mutter zufriedenzustellen, und weil sie darauf bestand, dass es so zu sein habe. Von ihrer Interpretation des Richtigen war keine Abweichung erlaubt.

Zu dem Zeitpunkt, als ich sauber geschrubbt, bezopft und bebrillt in der Sehbehinderten-Vorschule ankam, konnte ich also bereits Bücher mit großer Schrift lesen und meinen Namen mit einem richtigen Bleistift schreiben. Doch es folgte mein erstes böses Erwachen in Bezug auf die Schule. Was ich konnte, hatte nichts mit dem zu tun, was von mir erwartet wurde.

Wir waren nur sieben oder acht kleine Schwarze Kinder in einem großen Klassenzimmer, alle mit verschiedenen schweren Sehschwächen. Einige von uns schielten, einige waren kurzsichtig, und ein Mädchen trug eine schwarze Klappe über einem Auge.

Wir bekamen spezielle Schreibhefte im Breitformat, mit sehr weit auseinanderliegenden Linien auf gelbem Papier. Sie sahen aus wie die Notenhefte meiner Schwestern. Dazu bekamen wir dicke schwarze Wachsmalstifte zum Schreiben. Nun wächst kein Kind dick, Schwarz, fast blind und beidhändig geschickt in einem westindischen Haushalt auf, schon gar nicht im Haushalt meiner Eltern, und überlebt, ohne dabei einen gehörigen Starrsinn zu entwickeln. Und da ich zu Hause einige Male tüchtig versohlt worden war, weil ich es falsch gemacht hatte, wusste ich ganz genau, dass Wachsmalstifte nicht zum Schreiben gedacht waren und Notenhefte nicht beschrieben werden durften.

Ich meldete mich. Als die Lehrerin fragte, was ich wolle, bat ich um normales Schreibpapier und einen Bleistift. Das wurde mir zum Verhängnis. »Wir haben hier keine Bleistifte«, wurde mir gesagt.

Unsere erste Aufgabe bestand darin, den ersten Buchstaben unseres Namens mit unseren schwarzen Wachsmalstiften in die Hefte abzumalen. Unsere Lehrerin ging im Zimmer herum und schrieb den entsprechenden Buchstaben in jedes unserer Hefte. Als sie bei mir ankam, schrieb sie in Druckschrift ein großes A in die obere linke Ecke der ersten Seite meines Heftes und gab mir den Stift.

»Ich kann nicht«, sagte ich, denn ich wusste ganz genau, dass man mit einem schwarzen Wachsmalstift die Wände beschmierte und dafür den Hintern versohlt kriegte oder Bilder umrandete, aber auf keinen Fall damit schrieb. Zum Schreiben brauchte man einen Bleistift. »Ich kann nicht!«, sagte ich, starr vor Angst, und begann zu weinen.

»Nicht auszudenken, ein großes Mädchen wie du. So eine Schande. Ich werde deiner Mutter erzählen müssen, dass du es nicht einmal versuchen wolltest. So ein großes Mädchen wie du!«

Und sie hatte recht. Trotz meines geringen Alters war ich bei Weitem das größte Kind in der Klasse, eine Tatsache, die der Aufmerksamkeit des kleinen Jungen, der hinter mir saß, nicht entgangen war, der schon jetzt »Fettkloß, Fettkloß« flüsterte, sowie die Lehrerin ihm den Rücken kehrte.

»Nun versuch es doch einfach mal, Liebes. Ich bin sicher, du kannst dein A schaffen, wenn du dich richtig anstrengst. Deine Mutter wird sich so freuen, dass du es wenigstens versucht hast.« Sie tätschelte meine steifen Zöpfe und wandte sich dem nächsten Tisch zu.

Da hatte sie natürlich das Zauberwort gesagt, denn um meiner Mutter zu gefallen, wäre ich auf Knien über Reis gekrochen. Ich nahm ihren hässlichen alten, weichen, schmierigen Wachsstift und tat so, als wäre es ein schöner sauberer Bleistift mit scharfer Spitze, noch am selben Morgen vor der Badezimmertür von meinem Vater geschickt mit dem kleinen Taschenmesser angespitzt, das er immer in der Bademanteltasche hatte.

Ich beugte den Kopf dicht über den Tisch, der nach altem Speichel und Radiergummi roch, und schrieb auf das lächerliche gelbe Papier mit den lächerlich hohen Zeilen mein bestes AUDRE. Ich war noch nie besonders gut darin gewesen, zwischen zwei geraden Linien zu schreiben, ganz gleich wie breit sie waren, und darum verlief das Wort schräg abwärts über die Seite, etwa so:

A

U

D

R

E

Die Hefte waren kurz, und es war kein Platz für mehr auf der Seite. Deshalb blätterte ich um und schrieb, halb um anzugeben, halb um es möglichst recht zu machen, ernsthaft und angestrengt weiter und biss mir dabei auf die Lippen:

L

O

R

D

E

Die Lehrerin war inzwischen wieder nach vorne zurückgekehrt.

»Also, Kinder, wenn ihr euren Buchstaben fertig gemalt habt«, sagte sie, »dann hebt die Hand.« Und in ihrer Stimme lag ein breites Lächeln. Es überrascht mich, dass ich mich an ihre Stimme immer noch erinnern kann, aber nicht mehr an ihr Gesicht oder ob sie Schwarz oder weiß war. Ich erinnere mich noch daran, wie sie roch, aber nicht an die Farbe ihrer Hand auf meinem Tisch.

Als ich das hörte, sauste meine Hand in die Höhe und wedelte eifrig durch die Luft. Das war das eine, worüber mich meine Schwestern in Bezug auf die Schule ganz genau aufgeklärt hatten: In der Schule darfst du niemals sprechen, ohne dich gemeldet zu haben. Darum meldete ich mich, begierig darauf, schnell gesehen zu werden. Ich stellte mir vor, was die Lehrerin zu meiner Mutter sagen würde, wenn sie mich mittags abholte. Meine Mutter würde wissen, dass ich ihre Ermahnung, ich solle »artig« sein, tatsächlich beherzigt hatte.

Die Lehrerin kam durch den Gang, stellte sich an meinen Tisch und blickte in mein Heft. Plötzlich wurde die Luft um ihre Hand neben meinem Heft ganz still und unheimlich.

»Ja, was ist denn das!« Ihre Stimme klang scharf. »Habe ich dir nicht gesagt, du sollst diesen Buchstaben malen? Du willst ja nicht einmal versuchen zu tun, was dir gesagt wird. Nun möchte ich, dass du umblätterst und deinen Buchstaben wie alle anderen …« Und als sie umblätterte, sah sie meinen Nachnamen über die ganze Seite verteilt.

Es folgte ein Moment eisiger Stille, und ich wusste, dass ich etwas schrecklich falsch gemacht hatte. Aber diesmal hatte ich keine Ahnung, was sie so wütend machte. Doch bestimmt nicht mein Stolz darauf, meinen Namen geschrieben zu haben.

Sie brach das Schweigen mit boshafter Schärfe in der Stimme. »Aha«, sagte sie. »Ich sehe, wir haben hier eine junge Dame, die nicht tun will, was ihr gesagt wird. Wir werden ihrer Mutter davon berichten müssen.« Und der Rest der Klasse kicherte verstohlen, als die Lehrerin die Seite aus meinem Heft riss.

»Ich werde dir noch eine Chance geben«, sagte sie, während sie ein zweites dickes A oben auf die neue Seite schrieb. »Nun schreibst du den Buchstaben genau so ab, wie er hier steht, und der Rest der Klasse wird auf dich warten müssen.« Sie klemmte mir den Wachsmalstift wieder fest zwischen die Finger.

Inzwischen hatte ich überhaupt keine Ahnung mehr, was diese Frau von mir wollte, und so weinte und weinte ich den Rest des Vormittags, bis meine Mutter kam, um mich abzuholen. Ich weinte auf der Straße, während wir auf meine Schwestern warteten, und auf fast dem ganzen Heimweg, bis meine Mutter drohte, mich zu ohrfeigen, wenn ich nicht aufhörte, sie auf der Straße zu blamieren.

Am Nachmittag, als Phyllis und Helen wieder in der Schule waren und ich ihr beim Staubwischen zur Hand ging, erzählte ich meiner Mutter, dass die Lehrerin mir Wachsmalstifte zum Schreiben gegeben und nicht gewollt habe, dass ich meinen Namen schrieb. Als mein Vater am Abend nach Hause kam, zogen die beiden sich zur Beratung zurück. Es wurde beschlossen, dass meine Mutter am nächsten Morgen, wenn sie mich zur Schule bringen würde, mit der Lehrerin sprechen sollte, um herauszufinden, was ich falsch gemacht hatte. Diese Entscheidung wurde mir mitgeteilt, in drohendem Ton, denn natürlich musste ich etwas falsch gemacht haben, um die Lehrerin so gegen mich aufzubringen.

Am nächsten Morgen in der Schule sagte die Lehrerin meiner Mutter, sie glaube nicht, dass ich schon reif für die Vorschule sei, weil ich ihren Anweisungen nicht folgen könne und mich weigerte, das zu tun, was man mir sage.

Meine Mutter wusste genau, dass ich Anweisungen befolgen konnte, denn sie hatte eine Menge Mühe und Muskelkraft darauf verwendet, mir beizubringen, dass es sehr schmerzhaft war, sie nicht zu befolgen. Und zudem fand sie, dass die Schule zu einem großen Teil dazu da war, mir beizubringen, das zu tun, was mir aufgetragen wurde. Wenn diese Schule das nicht konnte, taugte sie nicht viel, und sie wollte eine Schule finden, die es konnte. Mit anderen Worten: Meine Mutter war zu dem Schluss gelangt, dass ich in die Schule gehörte.

Noch am selben Morgen brachte sie mich über die Straße in die katholische Schule, wo sie die Nonnen dazu überredete, mich in die erste Klasse aufzunehmen, da ich bereits lesen und meinen Namen mit einem richtigen Bleistift auf normales Papier schreiben könne. Wenn ich in der ersten Reihe säße, könne ich auch die Tafel sehen. Meine Mutter sagte den Nonnen auch, dass ich, anders als meine beiden Schwestern, die sich vorbildlich benahmen, sehr aufsässig sei und dass sie mir den Hintern versohlen sollten, wann immer es nötig sei. Mutter Josepha, die Direktorin, willigte ein, und ich wurde eingeschult.

Meine Lehrerin in der ersten Klasse hieß Schwester Maria des Immerwährenden Beistands, und sie war eine Zuchtmeisterin erster Güte, ganz nach dem Geschmack meiner Mutter. Eine Woche nach meiner Einschulung schickte sie meiner Mutter einen Brief mit der Bitte, sie möge mich nicht mit so vielen Schichten bekleiden, damit ich die Rute besser auf dem Hintern spürte, wenn ich bestraft würde.

Schwester Maria des Immerwährenden Beistands führte die erste Klasse mit eiserner Hand in der Gestalt eines Kreuzes. Sie kann nicht älter als achtzehn gewesen sein. Sie war groß und blond, glaube ich, denn damals bekamen wir nie die Haare der Nonnen zu sehen. Aber ihre Augenbrauen waren blond, und es hieß, sie habe sich wie alle anderen Nonnen ihres Ordens ganz und gar der Aufgabe verschrieben, sich um die Schwarzen und indigenen Kinder von amerika zu kümmern. Kümmern hatte nicht unbedingt etwas mit Mitgefühl zu tun. Uns kam es immer so vor, als hasste Schwester MIB entweder das Unterrichten oder kleine Kinder.

Sie hatte die Klasse in zwei Gruppen unterteilt, in die »Fairies« und die »Brownies«. In der heutigen Zeit erhöhter Sensibilität für Rassismus und die Bedeutung von Farbe im Sprachgebrauch muss ich nicht sagen, wer die guten und wer die schlechten Schüler waren. Ich landete immer bei den Brownies, weil ich entweder zu viel redete oder meine Brille zerbrach oder mir irgendein anderes furchtbares Vergehen gegen die endlosen Regeln guten Betragens zuschulden kommen ließ.

Doch ganze zwei glorreiche Male in dem Jahr schaffte ich es, für kurze Zeit den Fairies zugeordnet zu werden. Zu den Brownies kam, wer ungezogen war oder nicht lesen konnte. Lesen konnte ich bereits, aber ich beherrschte die Zahlen nicht. Wenn Schwester MIB einige von uns zur Lesestunde nach vorn rief, sagte sie: »Gut, Kinder, nun schlagt in euren Lesebüchern Seite sechs auf«, oder: »Schlagt die Bücher auf Seite neunzehn auf und fangt bitte oben auf der Seite an zu lesen.«

Ich wusste nicht, welche Seite ich aufschlagen sollte, und schämte mich, die Zahlen nicht zu erkennen, sodass ich, wenn ich an die Reihe kam, nicht lesen konnte, weil ich die Stelle nicht fand. Die Lehrerin sagte ein paar Wörter vor und ging dann zum Nächsten über, und so kam ich bald wieder zu den Brownies.

Es war ungefähr im zweiten Monat an der Schule, im Oktober. Mein neuer Banknachbar war Alvin, der schlimmste Junge in der ganzen Klasse. Seine Kleidung war schmutzig, er roch ungewaschen, und angeblich hatte er Schwester MIB einmal unflätig beschimpft, aber das konnte unmöglich sein, weil er dann endgültig von der Schule geworfen worden wäre.

Alvin bedrängte mich ständig, ihm meinen Bleistift zu leihen, mit dem er dann endlose Bilder von Flugzeugen malte, die große, penisförmige Bomben abwarfen. Er versprach immer, mir die Bilder zu schenken, wenn er fertig sei. Aber natürlich beschloss er dann jedes Mal, dass das Bild für ein Mädchen zu gut war, sodass er es behalten und mir ein anderes malen musste. Trotzdem gab ich nie die Hoffnung auf, eins zu bekommen, weil er Flugzeuge sehr gut malte.

Außerdem kratzte er sich dauernd am Kopf und schüttelte die Schuppen auf unser gemeinsames Lesebuch und erzählte mir dann, die Schuppen seien tote Läuse. Ich glaubte ihm auch das und lebte in ständiger Angst, mir das Ungeziefer einzufangen. Für das Lesen jedoch erarbeiteten Alvin und ich uns zusammen ein eigenes System. Er konnte nicht lesen, kannte aber alle Zahlen, und ich konnte Wörter lesen, aber nicht die richtige Seite finden.

Die Brownies wurden nie nach vorn gerufen, wir mussten anonym von unseren Plätzen aus lesen, wo wir normalerweise ganz außen saßen, damit in der Mitte Platz für unsere beiden Schutzengel blieb. Doch wenn wir gemeinsam ein Buch benutzten, mussten unsere Schutzengel um uns herumspringen und sich an die äußeren Ränder unserer Bänke setzen. So konnte Alvin mir die richtigen Seiten zeigen, wenn die Schwester sie ansagte, und ich flüsterte ihm die richtigen Wörter zu, wenn er mit Lesen dran war. Binnen einer Woche, nachdem wir dieses Vorgehen ausgeheckt hatten, entkamen wir zusammen den Brownies. Weil wir uns ein Lesebuch teilten, gingen wir immer zusammen nach vorne, um mit den Fairies zu lesen, und so lief es eine Zeit lang wirklich gut für uns.

Doch Ende November, um Thanksgiving herum, wurde Alvin krank und fehlte häufig, und nach Weihnachten kehrte er überhaupt nicht mehr in die Schule zurück. Ich vermisste seine Bilder von Sturzbombern, aber am meisten fehlten mir seine Seitenzahlen. Nachdem ich ein paarmal aufgerufen worden war und nicht hatte lesen können, landete ich wieder bei den Brownies.

Erst Jahre später fand ich heraus, dass Alvin über Weihnachten an Tuberkulose gestorben war und dass wir deshalb am ersten Tag nach den Weihnachtsferien alle im Anschluss an die Messe im Auditorium geröntgt worden waren.

Ich verbrachte noch ein paar Wochen bei den Brownies und blieb während der Lesestunden fast immer stumm, wenn die Geschichte des Tages nicht zufällig auf Seite acht, zehn oder zwanzig stand, weil das die drei Zahlen waren, die ich kannte.

Dann bekamen wir über ein Wochenende unsere erste Schreibaufgabe. Wir sollten in die Zeitung unserer Eltern gucken und die Wörter ausschneiden, deren Bedeutung wir kannten, und sie zu einfachen Sätzen zusammenfügen. Die Wörtchen »der«, »die« und »das« sollten wir nur einmal gebrauchen. Die Aufgabe erschien mir leicht, da ich damals schon regelmäßig die Comicseite las.

Am Sonntagmorgen nach der Kirche, wenn ich normalerweise meine Hausaufgaben machte, fiel mir hinten auf dem New York Times Magazine,