18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: AKI Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Ich bin Schwarz, lesbisch, Feministin, Kriegerin, Dichterin, Mutter.« So beschrieb sich Audre Lorde. Noch heute, knapp dreißig Jahre nach ihrem Tod, ist sie unvergesslich als Ikone des Schwarzen Feminismus und des Civil Rights Movement. Ein strahlendes Licht ist die perfekte Einführung in ihr Werk, versammelt es doch Lordes wichtigste Schriften zum Kampf gegen Rassismus, gegen die Unterdrückung von Frauen und für eine gesellschaftliche Anerkennung nicht-heterosexueller Beziehungs- und Familienstrukturen, Themen, die uns noch immer umtreiben. Und so gibt dieses Buch auch prägnante Antworten auf brennende Fragen unserer Zeit. Ein zentraler Text in diesem Band ist Lordes Bericht über ihre Krebserkrankung, die für sie zum Katalysator gegen jede Art von Unterdrückung wurde. Lorde lehnt sich auf gegen all jene, die die Stimmen derer, die sie als »anders« empfinden, zum Schweigen bringen wollen und feiert zugleich weibliche Stärke und Solidarität. Und all das tut sie mit Verve, mit Wut, mit lyrischer Präzision.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Audre Lorde

Ein strahlendes Licht

Schriften, Reden und Gespräche

Alexis Pauline GumbsDie Bestimmung eines Sterns

Von einer kleinen Insel aus betrachtet, sind die Sterne am Himmel so zahlreich wie die Sandkörner am Strand. Audre Lorde verfasste den Epilog zu Ein strahlendes Licht unter dem Himmel dreier kleiner Inseln: Carriacou, Anguilla und St. Croix.

»Manchmal habe ich das Gefühl, auf einem anderen Stern zu leben als dem, den ich aus Gewohnheit mein Zuhause nenne«, schrieb sie in diesem Nachwort. Kurz zuvor hatte sie ihren Wohnsitz in die Karibik verlegt.

Auf einem Stern leben. Auf zweien. Oder dreien. Fügen wir den vielen identitätsbestimmenden Selbstbezeichnungen der Schwarzen, lesbischen, feministischen, sozialistischen Kriegerin und Dichterin Audre Lorde eine weitere revolutionäre Dimension hinzu: Sie verweigerte sich der astronomischen Unterscheidung von Planeten und Sternen.

Bei einem Planeten handelt es sich, einfach ausgedrückt, um festes Gestein, das einen Stern umkreist. Ein Stern hingegen ist eine gasförmige Kugel, die im Laufe ihrer Evolution Strahlung abgibt. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn jeder Planet, auch unsere Erde, besteht aus Sternenstaub; Sterne sind seine Vorfahren. Am Fuße des Unterwasservulkans Kick’em Jenny vor Carriacou, dem Geburtsort von Audre Lordes Mutter, und auch im Akkretionskeil von Barbados, dem größten Riss in der Erdkruste direkt unter dem Geburtsort von Audre Lordes Vater, ist die Radioaktivität der Erde messbar, der langsame Zerfall instabiler Isotope. Zurzeit setzt die Wissenschaft weltraumtaugliche Roboter ein, um Proben aus dem Meeresboden zu entnehmen und herauszufinden, wie lange instabile Uran-Isotope brauchen, um ihre Eltern-Tochter-Halbwertszeit[1] zu durchlaufen und sich in jene stabilen Mineralien zu verwandeln, die wir als »Sediment« oder »Erde« kennen. Am Meeresgrund wird die Erde immer noch zu sich selbst. Oder, wie ihre karibische Tochter Audre Lorde schreibt:

»Doch nur Erde und Himmel sind ewig, und der Ozean verbindet sie.«

In der Highschool schrieb Audre Lorde als junge, neugierige Dichterin und Science-Fiction-Fan ein Gedicht mit dem Titel »On Reading a Science Report on Life on Other Planets«. Es endet mit den Zeilen:

So sind wir durch die Ewigkeit gegangen

Von Zeit durch Zeit – von Werden zu glorreichem Werden.

Und jetzt, da uns Unsterblichkeit verwehrt,

flüstern wir vom Leben auf anderen Erden.

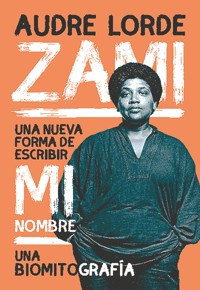

Als die erwachsene Audre Lorde viel später über ihr Leben nachdachte und ihre mythische Biographie Zami[2] schrieb, überarbeitete sie das Gedicht, um erzählerische Spannung zu erzeugen, und sie setzte es in einen Kontext. In Zami, nach Lorde ein fiktives, auf persönlicher und gesellschaftlicher Erfahrung beruhendes Werk, kritzelt Audres beste Freundin und erste große Liebe Genevieve, die später Selbstmord begeht, die – leicht abgeänderte – Strophe aus Audres Teenager-Gedicht wieder und wieder in ihr Notizbuch:

und im kurzen Moment, der heute heißt,

lässt wilde Hoffnung die Träumerin erbeben,

denn ich habe flüstern hören,

auf anderen Sternen gibt es Leben

Angesicht der eigenen Sterblichkeit werden andere Erden zu anderen Sternen, wird das Kollektiv zur einzelnen Träumerin. Und die Erde, dieser Urstern, fordert uns zu ständiger Veränderung heraus.

Einen Tag nachdem Audre Lorde die Diagnose Leberkrebs endgültig akzeptiert hatte, schrieb sie in ihr Tagebuch: »Ich fühle mich wie auf einem einsamen Stern gefangen.« Einsam, weil sie sich zur alternativen Krebsbehandlung in eine abgelegene Schweizer Klinik begeben hatte. Sie war dort nicht nur die einzige Schwarze Patientin, sondern auch von ihren Unterstützerinnen in den USA getrennt. Nicht einmal ihre Partnerin Frances[3] war an ihrer Seite, als Audre Lorde die ärztliche Prognose hörte, denn Besuch war in der Klinik nur zum Abendessen erlaubt. Das Gefühl der Isolation erinnerte sie daran, welchen Einfluss die Gemeinschaft auf ihre Lebensqualität hatte, und es bestärkte sie in der Entscheidung, die ihr verbleibende Zeit an einer strengen Ethik der Liebe auszurichten, wie sie sie in diesem Buch umreißt.

Für Audre Lorde war das Leben auf Erden vor allem ein strahlendes Licht. Und der Krebs, diese Halbwertszeit, die sie von innen heraus verwandelte, machte ihr die Grenzen des Strahlens eindringlich klar.

Über die Klarheit ihres Lebens mit dem Krebs schrieb sie, was ich das Leitmotiv ihrer Tagebucheinträge aus dem Jahr 1986 nennen möchte: »Es ist eine durch die unnachgiebige Rückeroberung dessen, was ich ein strahlendes Licht nenne, intensivierte Zeit – das unausweichliche Wissen, tief in den Knochen, um meine eigene körperliche Begrenztheit.« Mit anderen Worten: Audre Lorde lebte nicht bloß auf einem Stern, sie war selbst einer. Kein Star im Sinne der Prominenz, die sie als außergewöhnliche, lesbische Dichterin errang, sondern in einem Sinne, in dem wir alle Sterne sind: Wir verändern uns ständig und strahlen hell, ehe wir verglühen.

Audre Lordes Reaktion auf das Leben mit Krebs war, das Licht, das sie in den Knochen spürte, zu bündeln. Ein berühmter Tagebucheintrag lautet: »Ich werde Feuer schreiben, bis es mir zu den Ohren, den Augen, den Nasenlöchern, ja überall herauskommt. Bis jeder meiner Atemzüge brennt. Ich werde erlöschen wie ein verdammter Meteor.« Und genau das tat sie. Ihre letzten Lebensjahre waren von einer weiß glühenden Energie erfüllt. Als sie im November 1992 schließlich ihre »körperliche Begrenztheit« erreicht hatte, verließ sie dieses Leben, auf dem Höhepunkt eines Meteoritenschauers. Bei ihrem Abschied bohrten sich winzige Stückchen Weltraumgestein in die Erdatmosphäre und gingen in Flammen auf. Sie erlosch unter einem Ansturm von Sternschnuppen.

Wahrscheinlich lesen wir dieses Buch, weil Audre Lorde eine wichtige Figur der Geschichte ist, eine Kraft im Universum, eine einflussreiche und poetische Philosophin, die mit ihrem Mut in Leben und Werk als revolutionäre Schwarze, lesbische, sozialistische und feministische Dichterin unser Verständnis vom Sinn des Daseins verändert hat. Wir lesen, weil sie so hell gebrannt hat. Weil wir mehr über ihr Leben erfahren wollen. Weil sie in unserer Erinnerung und in unserer Vorstellung leuchtet wie ein strahlender Stern.

Doch ich möchte vorschlagen, dass wir diesen klassischen, heiligen Text aus einem viel wichtigeren Grund lesen: Wir selbst sind Sterne, die auf einem Stern leben. Wir sind brennende, veränderliche Wesen, die innerhalb eines nur scheinbar in Stein gemeißelten Kontextes existieren, denn in Wahrheit verändert dieser Kontext sich ständig, geologisch ebenso wie gesellschaftlich.

Wenn wir Audre also nun zu verschiedenen Auftritten als Rednerin und zu Feiern begleiten, mit denen ihr die geliebte Community schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt hat; wenn wir spüren, wie einflussreich Audre Lordes Kritik an ihrer Heimat USA war, einem Land, das sich noch bei jedem Befreiungskampf auf diesem Planeten »auf die falsche Seite geschlagen« hat; wenn wir jubeln, weil ihr Sohn Jonathan, der Astronomiestudent, auf seinem College-Campus die US-Flagge aus Protest herunternimmt und durch die südafrikanische ersetzt; wenn wir die Funken des Wiedererkennens und der Solidarität spüren, die Lorde zwischen sich und afro-europäischen Frauen, indigenen australischen Frauen, Schwarzen südafrikanischen Frauen und afro-karibischen Frauen wahrnimmt – dann betrachten wir auch unser Leben, unser Land, unsere Solidarität und unsere Rolle im ständigen Veränderungsprozess des Planeten. Bei der Lektüre dieses Buchs sollten wir uns fragen, was Audre Lordes Zeit in Deutschland und ihr Engagement für die afro-deutschen Feministinnen heute für uns bedeutet. Denken wir an die Communitys, die uns rufen, und fragen wir uns, welche kosmischen Aufgaben wir während unserer Zeit auf Erden erfüllen wollen. Und vergessen wir nicht: Wir sind Sterne, und wir leben auf einem Stern.

Wir sollten entsprechend handeln. Und die Veränderung in unseren Knochen fühlen, dieses strahlende Licht.

Meine Worte werden da sein

Als junge Frau sah ich mich um, aber da war niemand, der aussprach, was ich hören wollte und gebraucht hätte. Ich fühlte mich vollkommen entfremdet, desorientiert, verrückt. Ich dachte mir, es müsse doch irgendeine Person geben, die so fühlt wie ich.

Als Jugendliche war ich wirklich sprachlos. Ich konnte nicht sprechen. Ich sprach nicht, bis ich fünf Jahre alt war, genau genommen nicht wirklich, bis ich anfing, Gedichte zu lesen und zu schreiben. Ich las Gedichte und prägte sie mir ein. Wenn Leute mich fragten: »Was meinst du, Audre?«, oder: »Was hast du gestern gemacht?«, antwortete ich, indem ich ein Gedicht zitierte. Und irgendwo in dem Gedicht steckte die Zeile oder das Gefühl, das ich mitteilen wollte. Mit anderen Worten: Ich kommunizierte buchstäblich durch Gedichte. Als ich keine Gedichte finden konnte, die ausdrückten, was ich fühlte, begann ich, selbst welche zu schreiben. Da war ich zwölf oder dreizehn. Meine Kritiker*innen wollten mich vom ersten Gedicht an, das ich mit fünfzehn Jahren veröffentlicht hatte, auf eine bestimmte Rolle festlegen. Meine Englischlehrer*innen an der Hunter High School[4] sagten, dass ebendieses Gedicht viel zu romantisch sei (es war ein Gedicht über meine erste Liebesgeschichte mit einem Jungen). Da sie es nicht in der Schulzeitung veröffentlichen wollten, schickte ich es an das Magazin Seventeen[5], das es natürlich druckte.

Meine Kritiker*innen wollten mich immer in ein bestimmtes Licht rücken. So sind die Leute. Es ist einfacher, mit Dichtung umzugehen – zumal mit der einer Schwarzen Frau –, wenn man die Dichterin in Schubladen steckt und einengt, damit sie die Erwartungen erfüllt. Doch ich wusste immer, dass ich nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt werden kann. Das ist zugleich meine Stärke und meine Schwäche. Meine Schwäche, weil mich meine Unabhängigkeit viel Unterstützung gekostet hat. Meine Stärke, weil es mir die Kraft zum Weitermachen gegeben hat. Ich weiß nicht, wie ich all das überleben und gleichzeitig hätte schreiben sollen, hätte ich nicht gespürt, dass alles, was mich ausmacht, auch das ist, was mich und meine Vision einer möglichen Welt erfüllt.

Ich war nur einmal Writer in Residence, und zwar vor elf Jahren am Tougaloo College in Mississippi. Das war entscheidend für mich. Entscheidend deshalb, weil 1968 gerade mein erstes Buch[6] veröffentlicht worden war. Es war meine erste Reise in den tiefen Süden. Es war das erste Mal, dass ich von meinen Kindern[7] getrennt war. Es war das erste Mal, dass ich mit jungen Schwarzen Studierenden in einer Workshop-Situation war. Ich erkannte, dass dies meine Arbeit ist, dass Unterrichten und Schreiben untrennbar verbunden sind. Dort verstand ich, was ich für den Rest meines Lebens machen wollte.

Ich war »die Bibliothekarin, die schreibt«. Nach meiner Erfahrung in Tougaloo wusste ich, dass Schreiben zentral für mein Leben war und die Bibliothek nicht ausreichte, auch wenn ich Bücher liebte. Und zusammen mit den Ereignissen, die auf meinen Aufenthalt in Tougaloo folgten – Kings Tod, Kennedys Tod, Marthas Unfall –, hat mich all das erkennen lassen, dass das Leben sehr kurz ist und was wir zu tun haben, jetzt sofort getan werden muss.

Ich hatte nie wieder eine andere geförderte Stelle als Autorin. Das Gedicht »Touring«[8] aus The Black Unicorn bringt deutlich zum Ausdruck, wie sich das für mich anfühlt. Ab und zu lese ich meine Gedichte öffentlich vor. Ich streue meine kleinen Samen aus, und dann gehe ich wieder. Ich hoffe, dass daraus etwas wächst. Manchmal finde ich heraus, dass es passiert ist, manchmal erfahre ich es nie. Ich muss einfach nur Vertrauen haben.

Ich schreibe hauptsächlich für jene Frauen, die nicht sprechen, die sich nicht mit Worten ausdrücken. Weil sie – weil wir – solche Angst haben. Weil uns beigebracht wurde, die Angst wichtiger zu nehmen als uns selbst. Uns wurde beigebracht, unsere Ängste zu respektieren, doch wir müssen lernen, uns selbst und unsere Bedürfnisse zu respektieren.

In den fünfziger und sechziger Jahren machten mich mein Lebensstil und die Gerüchte über mein Lesbischsein in Schwarzen Literaturkreisen zur Persona non grata.

Nicht in jeder Hinsicht offen damit umzugehen, wer ich bin, führt zu einer bestimmten Erwartungshaltung mir gegenüber, die ich einfach nicht mehr bedienen möchte. Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich sich mit meinem Werk und dem, was ich bin, auseinandersetzen können und in meinen Schriften etwas finden, das hilfreich für ihr Leben ist. Falls sie nichts finden, nichts finden können, haben wir alle verloren. Doch vielleicht werden ihre Kinder etwas finden. Was mich betrifft, war es überaus notwendig und produktiv, mich mit allen Aspekten meiner selbst auseinanderzusetzen. Das sage ich schon seit Langem.

Ich bin nicht nur ein Teil meiner selbst. Ich kann weder nur Schwarz sein, ohne auch eine Frau zu sein, noch kann ich Frau sein, ohne auch eine Lesbe zu sein … Es wird natürlich immer Leute geben – und es gab sie immer –, die zu mir kommen und sagen: »So, definiere dich jetzt so und so«, um in der Folge andere Teile von mir auszuklammern. Das zu tun, ist unrecht mir selbst gegenüber, es ist unrecht gegenüber den Frauen, für die ich schreibe. Eigentlich ist es unrecht allen gegenüber. Wenn du die Definition dessen, was du bist, darauf beschränkst, was genehm ist, der Mode entspricht oder erwartet wird, schaffst du Unehrlichkeit durch Verschweigen.

Wenn also eine Literaturgemeinschaft dadurch unterdrückt wird, dass sie von außen totgeschwiegen wird, wie es bei Schwarzen Schriftsteller*innen in den USA der Fall ist, und wenn stillschweigend auf einer einseitigen Definition dessen beharrt wird, was »Schwarzsein« ist oder sein soll, wird unser dynamischstes und kreativstes Talent auf ebenso schmerzhafte wie effektive Weise zum Schweigen gebracht. Denn alle aus dem Inneren kommenden Veränderungen und Fortschritte entstehen, wenn wir die Unterschiede zwischen uns wahrnehmen und anerkennen.

Ich sehe mich selbst als Leidtragende, die jahrelang von der Schwarzen literarischen Community mundtot gemacht wurde, und ich bin bestimmt nicht die Einzige. So lässt sich zum Beispiel nicht an der Qualität meines Werkes zweifeln. Was glaubt ihr, warum mein letztes Buch, The Black Unicorn, in den dreizehn Monaten seit seinem Erscheinen in keiner einzigen Schwarzen Zeitung und keinem einzigen Schwarzen Magazin besprochen oder auch nur erwähnt wurde?

Ich weiß, dass ich die Aufgabe habe, die Wahrheit so auszusprechen, wie ich sie wahrnehme, und nicht nur von meinen Erfolgen zu erzählen. Nicht nur die Dinge zu teilen, die sich gut angefühlt haben, sondern auch den Schmerz, den intensiven und oft ungelinderten Schmerz.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mein vierzigstes Lebensjahr erleben würde, und jetzt bin ich fünfundvierzig! Manchmal denke ich: »Hey, ich hab’s wirklich geschafft!« Ich bin sehr froh, mich dem Thema Brustkrebs, Vergänglichkeit und Sterben gestellt zu haben. Es war zwar hart, aber auch sehr stärkend, mich daran zu erinnern, dass ich mein ganzes Leben hätte schweigen können, um dann tot zu sein, für immer, ohne jemals das gesagt oder getan zu haben, was ich hätte tun müssen. Aus Schmerz, aus Angst … Wenn ich mit dem Reden gewartet hätte, bis ich das Richtige sage, würde ich jetzt kleine, kryptische Nachrichten über den Seelenschreiber senden, Klagen aus dem Jenseits.

Ich bin mir sicher, falls das, was ich zu sagen habe, falsch sein sollte, wird es irgendeine Frau geben, die aufsteht und sagt, dass Audre Lorde sich geirrt hat. Doch meine Worte werden da sein, etwas, woran sie sich reiben kann, was sie zum Denken anregt und handeln lässt.

Um ihre Leserschaft davon zu überzeugen, dass sie auch Gefühle haben, tendieren Schwarze Schriftsteller dazu, ihre Wut herauszuschreien, wohingegen Schwarze Schriftstellerinnen dazu neigen, den Schmerz und die Liebe zu dramatisieren. Anscheinend haben sie kein Bedürfnis, ihre Fähigkeit des Empfindens zu intellektualisieren, sie konzentrieren sich darauf, die Empfindung an sich zu beschreiben. Und Liebe ist oft Schmerz. Doch ich denke, es ist wirklich dringend notwendig, herauszufinden, wie viel dieses Schmerzes ich fühlen, wie viel dieser Wahrheit ich wahrnehmen und trotzdem unbeirrt leben kann. Letztlich ist es unerlässlich, zu entscheiden, wie viel des Schmerzes ich nutzen kann. Das ist die wesentliche Frage, die wir alle uns stellen müssen. Es gibt diesen Punkt, an dem der Schmerz zum Selbstzweck wird, und dann müssen wir ihn loslassen. Einerseits dürfen wir keine Angst vor dem Schmerz haben, andererseits dürfen wir uns nicht dem Schmerz als Selbstzweck unterwerfen. Wir dürfen die Viktimisierung nicht feiern, denn es gibt andere Wege, Schwarzsein zu leben.

Die Linie zwischen diesen zwei Möglichkeiten, mit dem Schmerz umzugehen, ist fein, doch sehr deutlich. Ich wünschte, sie würde in den Werken Schwarzer Schriftstellerinnen sorgfältiger gezogen. Ich bin mir in meiner Arbeit auf besondere Weise dieser zwei Möglichkeiten, auf den Schmerz zu antworten, bewusst. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass Schmerz kein Lebenszweck ist. Er ist ein Teil des Lebens. Die einzige unerträgliche Art des Schmerzes ist der vergeudete Schmerz, der Schmerz, aus dem wir nicht lernen. Ich denke, wir müssen anfangen, zwischen den beiden zu unterscheiden.

Protest ist für mich eine echte Möglichkeit, jemanden zu ermutigen, die Widersprüchlichkeiten und den Horror unseres täglichen Lebens wahrzunehmen. Gesellschaftlicher Protest drückt aus, dass wir nicht so leben müssen. Wenn wir wirklich tief fühlen, und wenn wir uns selbst und andere ermutigen, tief zu fühlen, werden wir in dem Moment, in dem wir erkennen, dass wir tief fühlen können, tief lieben und Freude empfinden können, und wir werden diese Freude für alle Bereiche unseres Lebens einfordern. Und wo das nicht möglich ist, werden wir nach dem Warum fragen. Dieses Fragen wird unausweichlich zu Veränderung führen.

Daher sind die Fragen nach gesellschaftlichem Widerstand und Kunst für mich untrennbar. Es gibt kein Entweder-oder. Für mich existiert Kunst nicht um der Kunst willen, das hat sie nie. Was ich wahrgenommen habe, war falsch, und darum musste ich meine Stimme erheben. Ich liebte Dichtung, und ich liebte Worte. Doch das Schöne musste dem Ziel dienen, mein Leben zu verändern, sonst wäre ich gestorben. Wenn ich dem Schmerz nicht Luft verschaffen und ihn nicht verändern kann, werde ich gewiss daran sterben. Das ist der Anfang gesellschaftlichen Widerstands.

So viel zum Schmerz; was ist mit der Liebe? Wenn wir dreißig Jahre lang Liebesgedichte geschrieben haben, sind es die späteren Gedichte, die »ans Eingemachte« gehen und unsere Grenzen herausfordern. Sie bezeugen, was wir durchgemacht haben. Das sind die wahren Liebesgedichte. Ich liebe diese Liebesgedichte, weil sie ausdrücken: »Hey, wir verstehen uns als Liebende, als Menschen, die einander wieder und wieder lieben. Wir erneuern uns ständig.« Diese Gedichte bestehen darauf, dass Lieben nicht vom Kämpfen, vom Sterben, vom Verletzen zu trennen ist und dass die Liebe am Ende den Sieg davonträgt. Sie ist mächtig und stark. Ich weiß, dass all meine Gefühle reicher werden, vor allem meine Fähigkeit zu lieben.

Liebe zwischen Frauen ist besonders und kraftvoll, denn wir mussten lieben, um leben zu können. Liebe ist unser Überleben gewesen.

Wir sollen »universelle Liebe« als heterosexuell begreifen. Ich beharre jedoch in meiner Arbeit darauf, dass es so etwas wie eine universelle Liebe in der Literatur nicht gibt. In einem Gedicht geht es um Liebe. Das Gedicht entstand, als ich, Audre Lorde, die Dichterin, es mit dem Spezifischen statt dem »UNIVERSELLEN« zu tun hatte. Meine Macht als Individuum und als Dichterin kommt aus dem, wer ich bin. Ich bin eine bestimmte Person. Die Beziehungen, die ich hatte, in denen Menschen mich am Leben erhielten, halfen mir, mich aufrechtzuerhalten; und Menschen, die ich aufrechterhielt, gaben mir meine spezifische Identität, die der Ursprung meiner Energie ist. Mich in meiner Kunst nicht mit meinem Leben auseinanderzusetzen wäre, als würde ich die Quelle meiner Kraft untergraben.

Ich liebe es, Liebesgedichte zu schreiben, ich liebe es, zu lieben. Um es in einen anderen Kontext als Dichtung zu stellen: Ich habe einen Aufsatz mit dem Titel »Vom Nutzen der Erotik«[9] geschrieben, in dem ich das Thema Liebe, und wie sich Liebe manifestiert, analysiert habe. Liebe ist sehr wichtig, denn sie ist eine Quelle ungeheurer Macht.

Frauen haben nicht gelernt, das erotische Verlangen anzuerkennen, jene Kraft, die auf einzigartige Weise weiblich ist. So wie manche Schwarzen Menschen dazu neigen, Schwarzsein abzulehnen, weil es als minderwertig bezeichnet wurde, neigen wir Frauen dazu, unsere Fähigkeit, zu fühlen, und unsere Begabung, zu lieben und im Kontakt mit dem Erotischen zu sein, abzulehnen, weil all dies abgewertet wurde. Doch gerade darin liegt so viel unserer Macht und unseres Vermögens, Grundlagen zu schaffen und zu träumen. Denn sobald wir einmal wissen, wie intensiv wir zu fühlen vermögen, verlangen wir von all unseren Zielen im Leben, dass sie mit diesen Gefühlen im Einklang sind. Und wenn sie es nicht sind, müssen wir zwangsläufig die Frage nach dem Warum stellen … Warum? Warum fühle ich mich zum Beispiel dauernd lebensmüde? Was ist los? Bin ich das? Liegt es an mir? An dem, was ich tue? Dann regt sich unser Bedürfnis, diese Fragen zu beantworten. Doch das ist nicht möglich, wenn wir keine Vorstellung von Lebensfreude haben, keine Vorstellung davon, wozu wir imstande sind. Wer stets im Dunkeln und ohne Sonnenlicht lebt, weiß nicht, wie es ist, das helle Licht zu genießen oder gar zu viel davon zu haben. Wer das Licht kennt, kann seine Intensität einschätzen. Das Gleiche gilt für Lebensfreude.

Ich habe ein Tagebuch, in das ich ziemlich regelmäßig hineinschreibe. Viele meiner Gedichte entstehen daraus, es bildet das Material für meine Gedichte. Manchmal habe ich das Glück, dass ein Gedicht gleich schon in Gedichtform entsteht, an anderen Gedichten arbeite ich zwei Jahre lang.

Es gibt für mich zwei sehr grundlegende und unterschiedliche Vorgehensweisen in der Überarbeitung meiner Gedichte. Eine davon ist, zu erkennen, dass ein Gedicht noch nicht zu dem wurde, was es ist. In anderen Worten: Ich meine das Gefühl, dass die Wahrheit, in der das Gedicht verankert ist, sich in meinem Inneren noch nicht klar verdeutlicht hat und dem Gedicht also noch etwas fehlt. Dann muss ich ihm erneut nachspüren. Das andere Vorgehen ist einfacher. Das Gedicht ist fertig, doch es hat Ecken und Kanten, die verfeinert werden müssen. Diese Form der Überarbeitung bedeutet, ein Bild auszuwählen, das stärker ist, oder ein Bild so zu formen, dass es das Gefühl vermittelt. Dieses Umschreiben ist einfacher als das neuerliche Nachspüren.

Meine Tagebucheinträge handeln von dem, was ich fühle. Gefühle, die manchmal keinen Ort, keinen Anfang und kein Ende haben. Formulierungen, die ich im Vorbeigehen höre. Manchmal gefallen sie mir und beglücken mich. Manchmal sind es einfach nur Beobachtungen der Welt.

Ich habe eine Zeit erlebt, in der dachte ich, ich müsste sterben. Das war im Jahr 1975. Ich war nicht in der Lage, Gedichte zu schreiben, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, wenn ich sie nicht schreiben kann, zerreißt es mich. Ich habe zwar Sachen in meinem Tagebuch aufgezeichnet, doch es wurden keine Gedichte daraus. Ich weiß, dass dies die Zeit eines Übergangs war, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen wollte.

Ein Jahr später las ich in meinen alten Tagebüchern und fand diese unglaublichen Gedichte, ich brauchte sie eigentlich nur noch zu ernten. Viele davon sind in The Black Unicorn zu finden. »Harriet«[10] ist eines von ihnen, »Sequelae« ein anderes, »Litanei für das Überleben« ein weiteres. Die Gedichte kamen direkt aus dem Tagebuch. Zuvor jedoch habe ich sie nicht als Gedichte wahrgenommen.

»Macht«[11] war auch im Tagebuch. Das ist ein Gedicht über Clifford Glover, einen zehnjährigen Schwarzen Jungen, erschossen von einem Polizisten, der später freigesprochen wurde; unter den Geschworenen war auch eine Schwarze Frau. Tatsächlich fuhr ich, als ich im Radio davon hörte, dass Shea freigesprochen worden war, gerade auf der 88. Straße durch die Stadt. Ich musste rechts ranfahren. Eine Art Zorn stieg in mir hoch, der Himmel wurde rot. Mir wurde schlecht. Ich fühlte mich, als müsste ich mit dem Auto gegen eine Wand fahren, in die nächste Person, die ich sehe. Also fuhr ich rechts ran. Ich holte mein Tagebuch heraus, einfach um meinem Zorn Luft zu verschaffen, ihn aus meinen Fingerspitzen herauszuholen. Diese niedergeschriebenen Gefühle formen jenes Gedicht. So entstand »Macht«. Trotzdem, es liegt eine unvorstellbare Kluft zwischen dem Tagebuch und meinen Gedichten. Ich schreibe manche Sachen in mein Tagebuch und kann sie später nicht einmal lesen, weil in ihnen so viel Schmerz, so viel Raserei steckt. Ich lege sie dann in eine Schublade, und wenn ich sie vielleicht sechs Monate oder ein Jahr später wieder zur Hand nehme, finden sich Gedichte darin. Die Tagebucheinträge müssen sich erst irgendwie in mein Leben einfügen. Nur dann kann ich mit dem umgehen, was ich niedergeschrieben habe.

Kunst ist keine Lebensweise. Sie ist eine Art, das Leben anzuwenden. Künstler*innen haben die Gabe, das Leben aufzunehmen, es in einer bestimmten Form anzuwenden und damit Kunst zu schaffen.

Afro-amerikanische Literatur ist zweifelsohne in Traditionen des afrikanischen Kontinents verwurzelt, die das Leben als eine Erfahrung begreifen, die gelebt werden muss. In mancher Hinsicht ähnelt sie stark den östlichen Philosophien, denen zufolge wir uns selbst als Teil einer Lebenskraft verstehen. Zum Beispiel sind wir mit der Luft und mit der Erde verbunden. Wir sind Teil des gesamten Lebensprozesses. Wir leben mit der Welt als Ganzem im Einklang, in einer Art Übereinstimmung. Folglich wird das Leben eher zur Erfahrung als zum Problem, egal wie schlimm oder schmerzvoll es sein mag. Weitreichende Veränderungen ergeben sich, wenn wir eine Erfahrung in vollen Zügen erleben und darauf reagieren.

Sehr stark erlebe ich das mit Literatur vom afrikanischen Kontinent. Daher habe ich ziemlich viel von Achebe, Tutuola, Ekwensi[12] sowie von Flora Nwapa und Ama Ata Aidoo[13] gelernt. In seinem Buch The Rise and Fall of a Proper Negro[14] schreibt Leslie Lacy, ein Schwarzer amerikaner, der zeitweise in Ghana lebte, über seine Erfahrung mit dieser Transzendenz. Es geht dabei darum, sich nicht von Schmerz oder Irrtum abzuwenden, sondern sie als Teil des Lebens zu verstehen und aus ihnen zu lernen. Diese Haltung ist ausgesprochen afrikanisch und findet sich in der besten afro-amerikanischen Literatur wieder.

Die beschriebene Transzendenz zeigt sich bei Ellison[15], ein wenig auch bei Baldwin[16], jedoch nicht so ausgeprägt, wie ich es mir wünschen würde. Und sie zeigt sich äußerst stark in Toni Morrisons[17]Sula – der wundervollste fiktionale Text, den ich in letzter Zeit gelesen habe. Mir ist es egal, ob sie für Solomons Lied einen Preis gewonnen hat. Sula ist ein absolut unglaubliches Buch. Es hat mich innerlich aufleuchten lassen wie einen Weihnachtsbaum. Ich habe mich besonders wegen der Idee der Außenseiterin mit dem Buch identifiziert. Toni hat dieses Buch reifen lassen. Sie hat es wirklich reifen lassen. Es ist wie ein langes Gedicht. Sula ist die vollendete Schwarze Frau unserer Zeit, gefangen in ihrer Macht und ihrem Schmerz.

Es ist wichtig, dass wir unsere Erfahrungen und Einsichten mit anderen teilen. Das Krebstagebuch[18] bedeutet mir sehr viel. Ein dreiteiliger Prosa-Monolog, der aus meinen Erfahrungen mit der Mastektomie und ihren Folgen entstanden ist: die Wut, der Schrecken, die Angst und die Stärke, die aus der Auseinandersetzung mit meiner Sterblichkeit erwachsen. Und da außer in Statistiken so wenig über Brustamputationen geschrieben wird: Wie damit umgehen? So tun, als wäre es nicht passiert? Es braucht, dachte ich mir, eine neue feministische Perspektive auf den ganzen Prozess für Schwarze Frauen. Das ist der Ursprung des Krebstagebuchs.

Die jüngere Literatur vieler Schwarzer Frauen scheint die menschliche Existenz auf andere Weise zu befragen als die von Männern. Diese Frauen lehnen es ab, Rassismus umfassend für jeden negativen Aspekt Schwarzen Lebens verantwortlich zu machen. Tatsächlich nehmen sie zuweilen Schwarze Männer in die Verantwortung. Diese wiederum neigen dazu, defensiv zu reagieren, indem sie diese Autorinnen als Lieblinge des Literatur-Establishments bezeichnen.

Nichts zwingt das Schwarze amerika dazu, die Fehler des weißen amerika zu wiederholen. Doch genau das tun wir, wenn wir in einer krankenden Gesellschaft die äußerlichen Zeichen des Erfolgs als Zeichen eines sinnvollen Lebens missdeuten. Wenn Schwarze Männer das weiterhin tun und gleichzeitig »Weiblichkeit« in archaischen, europäischen Begriffen definieren, bedeutet das für unser Überleben als Schwarze insgesamt oder gar für unser Überleben als Einzelpersonen nichts Gutes. Freiheit und eine Zukunft für Schwarze bedeutet nicht, das herrschende weiße, männliche Übel zu verinnerlichen.

Als Schwarze Gemeinschaft können wir unseren Dialog nicht beginnen, solange wir den unterdrückerischen Charakter männlicher Privilegien leugnen. Und wenn sich Schwarze Männer – warum auch immer – dafür entscheiden, ihre Machtposition als gegeben hinzunehmen, sie auszunutzen und Frauen zu vergewaltigen, zu misshandeln und zu töten, dann können wir Schwarze männliche Gewalt nicht ignorieren. Eine Unterdrückung rechtfertigt nicht die andere.

Um unsere alltägliche Unterdrückung zu beenden und eine tragfähige Zukunft für uns alle zu ermöglichen, sollten wir als Schwarze unbedingt zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es unbedacht, zu glauben, dass in einer von weißen, männlichen Privilegien beherrschten Gesellschaft allein der Schwarze Mann für die oben beschriebene Situation verantwortlich zu machen wäre. Dennoch – damit er erkennt, dass Sexismus und Frauenhass seiner Befreiung in keiner Weise zuträglich sind, muss sein Bewusstsein dafür geschärft werden. Denn sie entspringen derselben Konstellation, die auch Rassismus und Homophobie hervorbringt, einer Konstellation nicht geduldeter Unterschiede. Bis dies gelungen ist, wird er Sexismus und die Zerstörung Schwarzer Frauen lediglich als Randthemen der Schwarzen Befreiung betrachten anstatt als zentral für den Schwarzen Befreiungskampf. Solange dem so ist, werden wir nie in der Lage sein, den Dialog zwischen Schwarzen Männern und Schwarzen Frauen, der so grundlegend für unser Überleben als Gemeinschaft ist, aufzunehmen. Dieses fortdauernde Unverständnis zwischen uns dient ausschließlich dem tyrannischen System, in dem wir leben.

Ich schreibe für mich. Ich schreibe für mich selbst und meine Kinder, und damit so viele Menschen wie möglich von mir lesen können. Wenn ich »für mich selbst« sage, meine ich nicht nur die Audre, die meinen Körper bewohnt, sondern all diese mutigen, unverbesserlichen und wunderschönen Schwarzen Frauen, die immer wieder aufstehen und sagen: »Ich bin hier. Du kannst mich nicht auslöschen, egal wie sehr ich dich verunsichere.«

Ich empfinde eine Verantwortung für mich selbst, für jene Menschen, die das, was ich zu sagen habe, lesen, nachfühlen und gebrauchen können, und für die Frauen und Männer, die nach mir kommen. Doch ich verstehe meine Verantwortung in erster Linie als eine Verantwortung für Frauen. Es gibt so viele Stimmen für Männer, aber nur so wenige für Frauen, und am wenigsten für Schwarze Frauen. Stimmen, die aus dem Innersten ihres Bewusstseins heraus sprechen, im Namen des Ich bin zum Wir sind.

Was kann ich der jüngeren Generation Schwarzer Schriftstellerinnen und den Schreibenden im Allgemeinen mitgeben? Was können sie aus meiner Erfahrung lernen? Ich kann ihnen sagen, dass sie sich nicht davor fürchten sollen, zu fühlen und darüber zu schreiben. Schreib, auch wenn du Angst hast. Wir haben gelernt zu arbeiten, wenn wir müde sind, also können wir auch lernen zu arbeiten, wenn wir Angst haben.

Ich bin eure Schwester Schwarze Frauen organisieren sich über Sexualität hinaus

Vor jedem Besuch am Medgar Evers College bin ich in freudiger Erwartung. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen, wie ein Gespräch mit meiner Familie, wie eine Gelegenheit, mit den Menschen, die mir am wichtigsten sind, über das zu sprechen, was mir am Herzen liegt. Ganz besonders trifft das auf meine Vorlesungen im Women’s Center zu. Doch wie allen Familien fällt es auch uns manchmal schwer, konstruktiv mit unseren unbestreitbaren Unterschieden umzugehen und einzusehen, dass Einheit keine Gleichartigkeit voraussetzt. Schwarze Frauen sind kein großer Bottich voll homogenisiertem Kakao. Wir haben viele verschiedene Gesichter, und um zusammenzuarbeiten, müssen wir nicht identisch sein.

Es fällt mir nicht leicht, hier als Schwarze lesbische Feministin zu euch zu sprechen, denn ich weiß, dass einige Aspekte meiner Selbstdefinition es euch schwer machen, mich anzuhören. Aber eine Begegnung über Unterschiede hinweg erfordert immer eine beidseitige Annäherung, und solange ihr mich nicht als Schwarze lesbische Feministin hört, werden wir Schwarzen Frauen einander niemals wirklich durch unsere jeweiligen Stärken unterstützen können.

Ich halte es für dringend notwendig, die Ressourcen der anderen nicht zu verschwenden und jede Schwester zu ihren Bedingungen anzuerkennen, denn nur so können wir gut zusammenarbeiten und unser gemeinsames Überleben sichern. Deswegen spreche ich hier über Heterosexismus und Homophobie, zwei gravierende Hindernisse, die dem Zusammenschluss Schwarzer Frauen im Wege stehen. Und damit wir eine gemeinsame Sprache haben, möchte ich einige der von mir verwendeten Begriffe definieren.

Heterosexismus: der Glaube an die inhärente Überlegenheit einer Art zu lieben über alle anderen, die daraus ihr Recht zur Dominanz ableitet.

Homophobie: die Angst vor Liebesgefühlen, die man Menschen des eigenen Geschlechts entgegenbringt und deswegen in anderen Menschen hasst.

In den sechziger Jahren beschlossen liberale Weiße, nicht länger rassistisch erscheinen zu wollen. Sie trugen Dashikis[19]