Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Beat malt "parareale Phänomene", als er plötzlich selbst von einem Phänomen heimgesucht wird. In seinen Träumen und beim Malen überfällt ihn ein Wesen, das sich Cenobio nennt. Zur selben Zeit nimmt sich seine Nachbarin Juliana das Leben. Hat ihr Tod etwas mit seinem ungebetenen Gast zu tun? Eine wilde Geisterjagd beginnt, bei der sich Beat zum Wirt macht für Wesen, die sich wie Viren durch Träume, Malerei, Sex und Magie in Körper und Bewusstsein schleichen können. Für Daimonen, die keine Dämonen sind. Für Parasiten, die im Nervensystem spuken. Erfundene Geister und unerklärliche Phänomene, Vorahnungen, Selbstverstümmelungen, luzide Träume, schwarze Materie und menschliche Schlangen. Löcher in der Wahrnehmung, graues Rauschen, Lichterscheinungen, Zellgeflüster. All das verdichtet sich zu einer Melange, in der Geister vieles sind, aber keine Gespenster.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

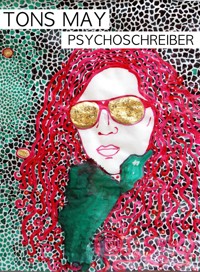

Tons May

Zellgeflüster

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Impressum neobooks

Kapitel 1

Ethos anthropoi daimon.

“A man’s character is his daimon.“

Heraclitus

„Wach auf!“

Ihre Stimme überrascht mich. Sie ist tiefer, als ich erwartet hätte. Dunkel und heiser. Ihre Augen halbgeschlossen. Ihr Gesicht glänzt im flackernden Licht. Sie sieht aus, als würde sie ohnmächtig werden. Ich halte sie an den Armen fest, schüttle sie.

„Ich bin wach.“ Auch meine Stimme überrascht mich.

Ich muss husten. Sie schüttelt den Kopf. Lächelt. Das Haar fällt ihr strähnig ins Gesicht, sie kippt zur Seite. Ich fange sie auf. Sie riecht nach einem Parfüm, das ich kenne.

„Du musst sie loslassen.“

Sie lässt ihren Kopf nach hinten fallen und starrt mich einen Moment lang an. Dann taumelt sie wieder zur Seite. Ich stolpere hinterher.

„Was ist das für ein Parfüm?“

„Erst finden. Dann loslassen.“

Sie lacht schrill auf. Ein unangenehmes Lachen. Aber ihre Stimme ist sexy.

Meine kann nur noch flüstern. „Was meinst du damit?“

Sie reißt einen Arm los und lässt ihre Finger in der Luft tanzen. Sticht mir mit dem Zeigefinger in die Brust. Fährt mit der Hand nach unten, bis zum Bauchnabel.

„Deine Geister. Du musst sie finden und loslassen. Sonst.“

„Was sonst?“

Ich hoffe, ihre Hand bewegt sich weiter hinunter, macht mir ein Angebot.

„Sonst wirst du krank. Richtig krank. Nicht so wie jetzt.“ Sie lacht wieder, nicht mehr so schrill. Dann lässt sie den Arm fallen. Ihre Lider zittern schwer. Ihre Lippen bewegen sich lautlos. Ich ziehe sie nach draußen, in den Innenhof, und setze sie auf eine Bank. Ihr Kopf sinkt nach hinten. Ich kann das Weiße in ihren Augen sehen. Zwei leuchtende Halbmonde unter dunkel verklumpten Wimpern. Einen Augenblick lang denke ich, sie hat einen epileptischen Anfall. Doch dann zieht sie den Mund in ein Lächeln und küsst mich. Opium. Ihr Hals riecht nach Opium.

Später sitzen wir auf dem Dach. Sie lässt eine Zigarette zwischen den Fingern verglimmen und starrt vor sich hin. Die Sonne geht auf und schlechte Laune zieht wie Nieselregen durch die Luft. Sie kratzt sich am Ellbogen. Ich sehe die dunklen Flecken auf ihrem Unterarm, mein Versuch, mich in ihre weiße Haut zu brennen. Die Nacht unvergesslich zu machen. Als ich sie nach ihrem Namen fragen will, fällt ein Schatten auf ihr Gesicht. Ich schaue hoch. Jean steht vor uns. Er nickt uns zu, lächelt. Sie steht auf in einer flüssigen Bewegung, die ich ihr nicht zugetraut hätte. Zum Abschied wirft sie mir einen Kuss zu. Er lächelt noch immer, sie drehen sie um und gehen. Er hat den Arm um sie gelegt und sie geht auf einmal ganz aufrecht. Nicht mehr betrunken, nicht mehr müde.

Auch ich bin nicht mehr müde. Der Sänger hat mir die Frau weggenommen. Ich weiß, wie sie schmeckt, aber ihren Namen weiß ich nicht. Und ich weiß noch immer nicht, was sie mir sagen wollte. Der Sänger hat das Geheimnis mitgenommen. Ich suche mein Fahrrad, finde es hinter einem Baum und fahre los. Ihr Geruch hängt wie ein Schleier an mir. Ich trete schneller, um ihn abzuhängen.

Obwohl es noch früh ist, vielleicht sieben oder acht, ist die Luft schon warm und schwer, so, als könne man sie anfassen, von der Haut kratzen. Ich fahre am Kanal entlang, bis die Industrieanlagen anfangen, und setze mich ins hohe, gelbe Gras am Ufer gegenüber. Mein Mund schmeckt nach der Nacht, bitter und unfertig. Der Hals brennt. Ich muss husten. Die Sonne ist viel zu hell und ich suche nach der Sonnenbrille. Ich finde sie und es ist nicht meine. Ich weiß nicht, wer sie ist, wie sie heißt, ob ich sie wiedererkennen würde. Um mich zu erinnern, berühre ich die Stelle am Hals, wo sie sich festgesaugt hat. Ein Anker in einen Moment vor ein paar Stunden, an dessen Details ich mich kaum noch erinnern kann. Irgendetwas hat sich kurz entfaltet und ist wieder zusammengefallen.

Geister? Die Frauen, die ich treffe, werden immer merkwürdiger.

Meine Hände riechen nicht mehr nach ihr, nach ihrem Duft, sondern nur noch nach Zigaretten. Ich hätte sie nach dem Namen fragen sollen. Wären wir nüchterner gewesen, wären wir uns woanders begegnet – sie hätte nicht von Geistern gesprochen und ich würde jetzt nicht hier sitzen, sondern irgendwo schlafen. Irgendwo, wo es dunkel und weich ist. Wo es nach Opium riecht und meine Sonnenbrille noch mir gehört. Ich lege mich auf die Seite und atme in die vertrocknete Wiese.

Als ich aufwache, ist es nachmittags. Mein Hemd ist nass, Gras und Erde kleben am Ellbogen, im Gesicht. Ich lege mich auf den Rücken, blinzle in den Himmel. Die Sonnenbrille hat einen Sprung und ich sehe den Riss im Universum. Den Riss, nach dem ich immer suche. Den Riss, den ich nicht finden will. Er zieht sich direkt vor mir nach oben, zum Anfassen nahe. Ich muss husten. Mein Mund ist voller Käfer. Ich stehe auf und kippe um. Ich komme wieder auf die Knie, langsam und zittrig, als ich ihn links neben mir sehe. Er sitzt auf einer Mauer und schaut aufs Wasser. Er trägt eine Sonnenbrille, die so aussieht wie meine, Jeans, Turnschuhe und eine Kapuzenjacke, die ihm tief ins Gesicht hängt. Er tut so, als würde er die Enten beobachten, die in Formation ans andere Ufer schwimmen. Sobald ich den Enten nachschaue, merke ich, dass er mich anstarrt. Ich drehe den Kopf blitzschnell zurück, aber er ist schneller. Hinter seiner Sonnenbrille und Kapuze verschanzt, spielt er ein Spiel mit mir. Vielleicht hätte ich vor ein paar Stunden noch mitgespielt. Jetzt stehe ich auf, reiße mein Fahrrad hoch und fahre los.

Nach einigen Metern drehe ich mich um. Er fährt hinter mir, langsam, gebeugt über sein Fahrrad wie eine Schildkröte. Ich fahre schneller, sehe mich nicht mehr um, bis ich zur nächsten großen Querstraße komme. Hier warte ich, bis die Ampel auf Grün springt. Ich kann ihn hinter mir spüren. So, als klebte er an meinem verschwitzen Rücken. Wieder ein Schleier, den ich nicht abschütteln kann. Schließlich wechsle ich auf große Straßen und fahre zügig. Als ich an einem Bäcker vorbeikomme, halte ich an. Der Verkehr ist dichter geworden. Menschen überqueren die Straße. Hier bin ich sicher. Ich lehne das Fahrrad an die Wand und gehe hinein. Als ich wieder herauskomme, sehe ich ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er schaut mich unverhohlen an. Seine Kapuzenjacke ist offen, sein dünner Oberkörper nackt. Unfassbar. Ich hänge die Brötchen an den Lenker, steige aufs Fahrrad und schlängele mich durch die Autos auf die andere Straßenseite. Er steigt auf sein Fahrrad und fährt los. Ich ihm hinterher. Am Ufer biegt er ab und poltert auf Pflastersteinen eine schmale, schattige Straße hinunter. Ich hinterher. Dann bleibt er plötzlich stehen, schmeißt das Fahrrad vor ein Haus und rennt durch die offene Haustür. Ich hinterher.

Im Hinterhof erwische ich ihn. Ich greife nach seiner Jacke. Will ihm die Brille herunterreißen, will ihm eine reinschlagen. Ein heißer Schauer überläuft mich, Wut, Geilheit, Frust, die Energie der letzten Nacht will sich entladen. Er entgleitet mir, rappelt sich hoch, zieht mich mit sich, durch eine Tür, noch eine Tür. Er schlägt mir in den Magen. Ich stürze und reiße ihn mit. Wir fallen irgendwohin, wo es weich ist. Er würgt mich. Ich schlage ihm die Brille herunter. Er würgt mich weiter. Ich versuche mich herauszuwinden, reiße ihn an den Haaren, kicke mit den Beinen. Er lässt meinen Hals los und drückt meine Hände in die Matratze, auf die wir gefallen sind.

Sein Blick verändert sich. Er öffnet den Mund, als wolle er sprechen. Ich lasse seine Haare los. Er bewegt sich langsamer. Ich starre in sein Gesicht, in seine dunklen Augen, sehe die kreisförmigen Narben auf seiner Brust, die mich an etwas erinnern. Er lässt mich los, schiebt die Hand unter meinen Kopf, berührt meinen Nacken. Ich hebe die Beine, merke, was er tut, starre ihn an, versuche sein Gesicht einzuordnen, ich kenne ihn von irgendwoher, aber woher fällt mir nicht ein. Wie von weitem höre ich seinen schnellen Atem. Dann spüre ich den Schmerz, gebe nach, lasse los, schließe die Augen. Die Geisterfrau lacht mich an, ihr Gesicht schweißüberströmt, ihre Fingernägel in meinem Rücken.

Als er kommt, murmelt er etwas, aber ich weigere mich, die Augen zu öffnen, aufzuwachen, da zu sein. Ich bin da, wo ich sein will. Das Blut rauscht mir in den Ohren. Für einen Augenblick denke ich, es raunt mir etwas zu und ich schreie, um es nicht mehr zu hören, um ihn nicht mehr zu hören. Ich schreie, weil ich in dem Moment immer schreie und weil es mir egal ist. Ich muss lauter sein als mein Kopf.

Als ich wieder zu mir komme, ist er weg. Meine neue Sonnenbrille auch. Ich ziehe mich an und stolpere aus der Wohnung, ohne mich umzudrehen. Ein unsanierter Weddinger Altbau. Müll im Treppenhaus, mehr Müll im Hinterhof, alte Sofas, leere Flaschen, zerrissene Tüten. Ich bahne mir einen Weg durch die überall herumstehenden Fahrräder ins Vorderhaus und atme erst wieder im kühlen Treppenhaus durch. Draußen steht die heiße Luft und immer noch: mein Fahrrad. Es lehnt an einem Baum auf der Straße. Am Lenker hängt eine Tüte. Ich habe auf einmal Angst, dass ich in eine Falle geraten bin. Dass mich in der Tüte etwas Fürchterliches erwartet. Sprengstoff. Eine abgetrennte Hand. Doch die Neugier siegt und ich ziehe die Henkel mit den Zeigefingern auseinander. Meine Brötchen. Ein kleine Flasche Wasser. Und ein Überraschungsei, das ich ganz sicher nicht gekauft habe. Ich öffne es, werfe die weiche Schokolade weg und finde ein grünlich leuchtendes Gespenst in dem gelben Plastikei. Sehr witzig.

*****

Ich liege in einem kleinen Ruderboot, das hin und her schwankt. Über mir der Himmel, Sterne zwischen Wolkenfetzen. Ich kann mich nicht aufsetzen, kann mich nicht bewegen, bin an den Boden dieses Bootes gebunden. Die Schwankungen machen mich müde, aber etwas hält mich wach. Eine Stimme, die nicht nach mir klingt oder vielleicht so sehr nach mir, dass ich sie nicht erkenne, flüstert unentwegt. Ich strenge mich an, um zu verstehen, was sie sagt. Ich strenge mich so an, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Ich verstehe: Noch immer hier. Noch immer hier. Ich höre: Nicht angekommen. Nicht angenommen.

Als der Regenbruch anfängt, fange ich an, mich langsam aufzulösen. Ich löse mich auf in viele Teile, die jeder für sich weitertreiben. Ich möchte nicht loslassen, will mich nicht dem Gewitter überlassen, aber ich kann nicht mehr. Ich höre die Stimme: Nichts ist so, wie es sein soll. Kein Mutterschoß. Kein Angekommen, kein Angenommen.

Die Stimme spricht weiter, die Wellen werden höher, bis ich aus dem Boot geworfen werde. Ich schieße ins Wasser, schnell, hart, das Boot über mir ein dunkler kleiner Keil, der in der Gischt verschwindet. Cenobio, lass los. Ich weiß nicht, wer oder was Cenobio ist, aber ich gehorche. Ich höre den Schrei und wache auf.

Ich habe keine Ahnung, was Cenobio bedeutet. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste es wissen.

*****

Fiat kommt mittags vorbei und fragt mich, ob ich eine Auftragsarbeit für einen Freund von ihm annehmen würde. Er gibt mir eine Kopie eines Fotos: ein einfaches Holzhaus mit zwei Fenstern. In einem der Fenster ist eine helle Silhouette zu erkennen. Der Geist ist so schlecht hinein retuschiert, dass es das Foto nie in ernsthafte Archive geschafft hat.

„Hydesville. Die Hütte, in der die Fox-Schwestern die ersten Geistersignale empfangen haben.“

„Du bist gut, Beat!“ Fiat klatscht in die Hände.

„Der Fake ist albern. Jeder weiß, dass die Hydesville Geister klopften und nicht an den Fenstern herumstanden.“

„Jeder weiß, dass das Ganze inszeniert war, aber darum geht’s doch nicht, oder?“ Fiat rührt mit den Fingern in der Luft.

„Um was geht’s dann?“

Seine Stimme wird laut. „Um den Anfang der spiritistischen Bewegung!“

„Subtil ist das nicht.“ Ich habe wenig Lust, eine Holzhütte zu malen. „Für wen soll es sein?“

„Für eine Familie. Die Auftraggeber möchten gerne anonym bleiben.“ Er legt die Hände vor dem Bauch zusammen.

„Eine Familie?“

Ich schiebe das Foto vor mir hin und her. „Kommt das Bild ins Kinderzimmer? Soll ich noch ein Tier dazu malen? Wie wäre es mit einem toten Bambi hier?“

Fiat reißt mir die Kopie aus der Hand. „Sie zahlen 800“, ruft er.

„OK.“ Ich zucke mit den Schultern.

Er lächelt mich an.

Ich hefte das Haus der Fox-Schwestern, der „Mütter des Spiritismus“ in Fiats Worten, an die Wand neben der Leinwand, an der ich gerade arbeite. Das lieblos gefälschte Fenstergespenst sieht lächerlich aus. Ich muss mir überlegen, wie ich das Bild interessanter machen kann. Vielleicht deute ich tatsächlich noch irgendwo ein Tier an. Irgendetwas Lebendiges, um einen Kontrast zu bekommen. Wenn alles tot ist, kommt keine Stimmung auf.

Nachdem wir den Abgabetermin besprochen haben, erzähle ich Fiat von meiner letzten Traumserie. Er findet das alles sehr spannend. Ich weniger.

„Es ist vor allem anstrengend. Wenn ich aufwache, bin ich total gerädert.“

„Schlafmittel sind keine Lösung?“„Ich habe die Träume sogar, wenn ich betrunken ins Bett gehe.“

„Dann versuche es doch mal mit Klarträumen. Du weißt, was das ist, nehme ich an?“

Fiat, der Mann für pragmatische esoterische Lösungen.

Ich nicke. „Ich konditioniere mich vor dem Einschlafen mit entsprechenden Suggestionen, damit mir im Traum bewusstwird, dass ich träume. Dann suche ich meine Hände. Dann beeinflusse ich die Handlung. Korrekt?“

„Ich habe ein gutes Buch dazu, das bringe ich dir mit“, erwidert er und drückt mir einen Zeigefinger in die Brust.

Fiat hat für jedes Problem ein gutes Buch. Ich zeige zum Regal gegenüber. „Du hast mir schon mal eins zum Thema geschenkt, erinnerst du dich? Danke für den Tipp.“

Beim Rausgehen klopft er mir auf die Schulter. „Wie wäre es mit einem Dreamcatcher, Beat?“

In der Nacht darauf träume ich, dass ich ohne Boot im Meer treibe. Ich werde in einen Sturm gezogen, direkt hinein in die Wellen, in die Gischt, in die Schatten großer Fische oder versunkener Schiffe und die Stimme singt leise und monoton: Noch immer hier. Noch immer hier. Nicht angekommen. Nicht angenommen. Der Schoß verschlossen.

Ich schieße durch immer stürmischere Gewässer. Nicht angenommen, nicht angekommen. Nicht untergegangen, nicht verschluckt, nicht im Blitz verbrannt, nicht an den Felsen zerschellt.

Ich weiß, ich habe festgehalten. Woran? Ich habe keine Ahnung. Womit? Mit meinen Händen. Bevor ich nach den Händen suchen kann, höre ich den Schrei.

Im ersten Moment denke ich, dass ich schon wach bin, dass ich die ganze Zeit wach war, aber ich erwache wahrscheinlich erst von dem Schrei. Sofort fange ich an zu zittern. Der Schrei ist vorbei, doch sein Nachklang hat sich in die Luft gestochen, in meinen schnellen Atem hinein. Ich fahre hoch, setze mich auf die Bettkante. Warte, bis sich die Augen öffnen. Als der Schwindel nachlässt, stehe ich auf und gehe ins Bad. Ich mache das Licht an, drehe den Wasserhahn auf, meine Hände grau in dem hellen Licht. Müde lasse ich meinen Kopf hängen, ins kalte Wasser, in den Kalkgeschmack. Ich muss aufwachen, mich beruhigen, den Schrei vergessen. Ich spritze mir mit den Händen Wasser in die Augen, wasche den Traum weg, greife nach dem Handtuch. Mein Blick fällt in den Spiegel.

Wasser läuft langsam mein Gesicht hinunter, zieht glänzende Bahnen auf der blassen Haut. Ich sehe die Oberfläche der Wassertropfen im Licht zittern, die Wangen hinunter perlen, wie unter einem Mikroskop. Sehe, wie der Bart feuchter und dunkler wird, wie sich das Wasser sammelt, bevor es den Hals hinunterfließt. Gleichzeitig leuchten die Wandkacheln hinter mir auf, anders als sonst, greller. Ich könnte mich umdrehen und sie berühren, wenn ich wollte. Aber ich kann nicht. Selbst wenn ich wollte.

Ich bin nicht mehr vor dem Spiegel. Ich bin dahinter.

Vor dem Spiegel stehe ich noch immer im Bad, im nächsten Traum gefangen. Ein Teil von mir ist weg, durch den Spiegel geschlüpft. Ich schaue hinaus, an meinem Körper vorbei ins Bad, hinter mir gellt der Schrei. Ein Schauer fährt mir über den Rücken, ein kalter Luftzug.

Ich drehe mich um.

Ich bin in einer Wohnung, die ich von früher kenne. Als Kind habe ich hier ein paar Jahre gewohnt. Ich weiß nicht mehr viel von der Zeit, außer dass wir damals noch eine richtige Familie waren oder so taten und dass ich hier mal zu Hause war. Ich stehe in der Küche. Das Licht fällt dämmrig blau durch das Fenster rechts von mir, sammelt sich fleckig auf den Küchenschränken, die sich an den Wänden aufreihen. Ich drehe mich um und sehe vor mir eine Frau und einen Mann stehen. Sie umarmen sich. Dann geht der Mann ein paar Schritte zurück, während die Frau zusammenbricht und auf dem Boden liegen bleibt. Der Mann hebt den Kopf. Er hat kein Gesicht.

Ich drehe mich um und renne los. Die Wohnung ist groß, viel größer, als ich sie in Erinnerung habe. Ein Raum führt in den nächsten, ohne dass ich den Ausgang erreiche. Mattes Licht fällt durch die Fenster, an denen ich vorbeilaufe, leuchtet in kleinen Teichen auf dem Boden. Ich trete gegen dunkle Möbel, stolpere über Schatten, durchquere Tür um Tür, ohne mich umzudrehen. Ich bin nicht schnell genug, die Zeit wird knapp, ich muss meine Papiere finden, meine Tasche packen, zum Flughafen fahren. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich meine Sachen gelassen habe. Und die Wohnung wird immer größer.

Schließlich nehme ich einen Satz über die nächste Türschwelle, stolpere, falle hin, stehe wieder auf. Ich bin allein. Vor mir bewegt sich etwas. Ich schaue genauer hin. Eine Masse von glänzenden, ineinander verwobenen Kabeln liegt zwischen mir und der Tür. Ich höre das Schaben auf dem Holzboden. Die Kabel bewegen sich. Mein Blick geht zur Tür. Der Mann steht an der Schwelle. Jetzt sehe ich sein Gesicht. Ein Auge lässt er über die Kabel gleiten, mit dem anderen schaut er mich an. Plötzlich stößt er den Schrei aus, von dem ich aufgewacht bin.

Ich drehe mich um. Renne los. Sehe den Spiegel an der gegenüberliegenden Wand.

Die Kacheln sind kalt unter den Füßen, Flüssigkeit tropft mir den Hals und die Brust hinunter. Ich stehe vor dem Badezimmerspiegel. Aus meiner Nase läuft Blut. Mein Mund ist offen. Ich wische mich mit dem Handtuch ab und gehe ins Bett.

Der nächste Morgen ist feucht und kühler als die Tage davor. Die Luft riecht frisch wie nach einem Gewitter. Um das Bett herum liegen blutige Taschentücher. Ich sammle sie ein, werfe sie in den Abfall, trage die volle Tüte zum Müll in den Hof. Als ich zurückkomme, überfällt mich das seltene Verlangen, die Wohnung zu putzen. Ich fange im Bad an, entferne braune Flecken aus dem Waschbecken, von den Kacheln. Jedes Mal, wenn mein Blick auf den Spiegel fällt, wird mir flau. Das Gefühl des Traums kommt zurück, klebt an mir wie die Feuchtigkeit in der Luft. Ich poliere den Spiegel mit halbgeschlossenen Augen.

Danach rauche ich in der Küche einen Joint und mache weiter mit dem Rest der Wohnung. Ich räume die Farben und leeren Flaschen zusammen, fege und wische den Boden, rauche noch einen und hänge die Wäsche auf. Als ich unter der Dusche stehe, stelle ich mir vor, wie ich mit dem Schweiß alle Erinnerungen an letzte Nacht abwasche. Heute Nachmittag habe ich einen Termin mit Moira. Es geht mir fast gut.

Meine Galeristin und ich treffen uns einmal im Monat. Bei diesen Treffen sagt sie mir, wie viele Leute sich beinahe etwas von mir gekauft und wie viele Leute Interesse bekundet hätten. Ich sage ihr, woran ich arbeite, rattere eine Reihe von erfundenen Arbeitstiteln herunter, bis sie lächelt und mich auf einen Kaffee einlädt. Wir gehen immer in dasselbe Café bei ihr um die Ecke, in ein sauberes Deli im sauber sanierten Gallery District und sie begrüßt den Studenten hinter dem Tresen überschwänglich. Sobald wir sitzen, legt sie mir die Hand auf den Schenkel, schaut mir tief in die Augen und fragt, wie es mit der Liebe läuft. Ich antworte irgendetwas Verwirrtes, sie lacht und bestellt Schnaps. Kurz darauf sind wir betrunken. Das ist das Ritual unserer monatlichen Treffen.

Früher, als sie noch mit meinem besten Freund schlief, waren wir nicht so entspannt miteinander. Inzwischen bin ich für sie mehr ein Hobby als ein Projekt. Heute hat sie eine gute Nachricht für mich. Sie hat Die Mutter verkauft. Das Bild war lange Zeit ihre Lieblingsarbeit von mir und ich dachte, sie würde es für sich behalten. Nun ist es verkauft. Es ging an einen Käufer, den keiner von uns kennt. Mir ist es egal, wo Die Mutter künftig hängen oder stehen wird. Ich bin dankbar für das Geld.

Als ich nach Hause komme, ist die Alkoholeuphorie einer Mattheit gewichen. Ich mache mir einen Kaffee, rolle einen Joint, setze mich in den Sessel und schaue mir die letzten Bilder an. Etwas in mir sträubt sich, ich kann nicht arbeiten. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie die Zeit über mich schwappt, wie sie mich abschmirgelt, wie ich kleiner und glatter werde, während die Sekunden und Minuten an mir abperlen, in irgendeiner anderen Welt zu Stunden gerinnen, zu Zeiteinheiten, die nicht mir gehören. Stunden, die nur in der Uhr stattfinden, im Wechsel von Licht und Dunkelheit, Lärm und Stille. Verlorene Stunden.

Manchmal zerfallen ganze Tage auf diese Weise, während ich auf dem Bett liege oder im Sessel und nicht male, nicht lese, nicht im Netz bin, nicht saufe, nicht wichse, keine Musik höre, nicht schlafe. Tage, in denen ich nichts mit mir anzufangen weiß. Tage, in denen mir Dinge passieren, ohne dass ich dabei bin.

An diesen Tagen habe ich zu viel Zeit. Zu viel Zeit, um an einem Bild zu arbeiten oder ein Buch anzufangen. Zeit, die sich anhäuft, Stunde um Stunde, erwartungsvoll, voller Möglichkeiten. Zu viele Möglichkeiten. Sie wachsen in einen Berg, der sich dunkel vor mir aufwirft. Zu hoch, um bestiegen zu werden. Manchmal möchte ich nur in der Zeit schwimmen, mich treiben lassen, bis die Zeit wieder knapp wird, bis Struktur in die Stunden gespült wird. Bis ich aufstehe aus dem warmen Zeitbad und unter die kalte Dusche von Terminen, Alltagsritualen und Routine steigen muss.

Heute ist keiner dieser Tage. Heute habe ich meine Termine, Alltagsrituale und Routinen wie ein verantwortungsbewusster Bürger wahrgenommen. Jetzt liegt die Blockade woanders. Ich merke es am metallischen Geschmack im Mund. Am Gefühl, dass etwas in der Luft hängt. Etwas, das raus will. Etwas, das raus muss. Als das Pochen in den Schläfen anfängt, nehme ich eine Schmerztablette, setze mich an den Küchentisch und klappe den Skizzenblock auf. Das Spiel beginnt.

Während ich den Bleistift über das Papier führe, ist mir kein konkreter Gedanke bewusst. Ich versinke immer tiefer in Trance. Scheinbar ziellos verknüpft sich Kringel mit Kringel. Linien ziehen sich über die Fläche und zerschneiden das Blatt, bis es vollgekritzelt ist und ich es automatisch abreiße und auf dem nächsten weiterkritzle. Formen entstehen, eine Gestalt wächst aus der nächsten und eröffnet eine Welt an Möglichkeiten für neue Figuren, die sich sofort wieder zerlegen, Paralleluniversen zeigen sich, verschwinden mit dem nächsten Strich. Ich interpretiere nicht, ich werte nicht. Noch nicht. Ich lasse nur einfach die Gestalten auftauchen, die auftauchen wollen und zerstöre sie sofort wieder mit meiner Hand.

Automatisches Zeichnen reinigt die Fantasie. Wenn ich sie nicht regelmäßig säubere, bekomme ich unerwünschten Besuch. Er kommt zu unpassenden Zeiten. Klopft leise an, als würde er um Einlass bitten. Dann bohrt er sich laut in den Hinterkopf, die Hände voller Geschenke. Ein Blumenstrauß mit Aura, Visionen zwischen den Schmerzspitzen.

Heute lasse ich los, bevor mich die Migräne erwischt. Je tiefer ich sinke, desto leichter kann etwas anderes in mir auftauchen. Ein Kribbeln im Unterleib, ein Druck im Magen, ein Ziehen in der Brust, bis es sich voll entfaltet, wie eine Blume aus Blut in mein Gehirn schießt. Es fängt an. Ein Gefühl der Entfremdung, erst unangenehm phantomartig, dann verliere ich den Kontakt zum Papier. Es bekritzelt sich selbst, während etwas anderes mich bekritzelt, in mir kitzelt. Ich bin auf einmal bevölkert. Ich gebe auf.

Am liebsten zeichne ich, wenn ich allein bin. Ich kann es nur schwer ertragen, wenn mir jemand dabei zusieht. Wenn jemand da draußen ist, während etwas anderes in mir drin ist. Wenn man sieht, wie ich wegtrete. Wie ich mich bevölkern lasse. Ein Zucken im Lid, ein Zittern in der Lippe, in der Schläfe. Mein Blick. Irgendetwas würde mich verraten.

Einmal griff ich zum Skizzenblock, als ich nicht allein war. Maya lag neben mir, eingerollt. Ihr braunes Haar zeigte in alle Richtungen, eine Hand hatte sie ins Kopfkissen verkrallt. Ich konnte nicht einschlafen und betrachtete ihren Oberkörper, die Verdrehung in die Matratze, womöglich in einen Traum hinein. Sie atmete gleichmäßig. Ich nahm an, sie würde nicht so schnell aufwachen, ging zum Tisch und begann zu zeichnen. Etwas wollte raus. Ich kritzelte mich in wenigen Sekunden in eine Trance hinein. Ich fühlte das Frösteln, dann den Druck. Es war da. Ich war drin.

Ich weiß nicht mehr, was danach kam, aber dann kam Maya. Auf einmal stand sie hinter mir, beugte sich über mich, drückte ihren Kopf an meinen. Es katapultierte mich heraus. Ich kippte mit dem Stuhl nach hinten, schrie wahrscheinlich. Ich erinnere mich, wie sie mich anstarrte. Wie sie auf den Block starrte. Wie sie den Kopf schüttelte. Ich weiß nicht, ob sie Jesse davon erzählte. Er erwähnte es nie. Aber vielleicht hatte er es auch gleich wieder vergessen.

Es dämmert, als ich den Bleistift weglege. Ich blättere durch die Seiten und sehe überall Kringel, Kreise und Spiralen. Und etwas, das so aussieht, wie ein schlangenförmiger Drachen. Er windet sich aus einer unruhigen Fläche heraus und scheint Feuer zu speien. Die Interpretation des Gekritzels ist nicht wichtig. Was wichtiger ist: Es ist draußen, es ist frei. Jetzt kann ich weitermalen.

Ich arbeite an Fiats Auftrag bis nachmittags, bis die Augen tränen und der Krampf in der linken Schulter unerträglich wird. Dann lege ich mich für ein paar Stunden hin. Jesse spielt mit seiner Band und mir fällt keine Ausrede ein, nicht vorbeizugehen. Ich denke an die vielen jungen Frauen und alten Freunde, die da sein werden und schlurfe ins Badezimmer. Wenn ich es mir lange genug schönrede, kann ich mich fast darauf freuen.

Als ich unter der Dusche stehe, ruft Fiat an. Ich schicke ihm eine Nachricht, dass alles in Ordnung ist, dass ich mich am nächsten Tag melde.

„Nicht mehr im Meer getrieben?“, textet er zurück.

„Nur mein Astralleib“, antworte ich.

„Und das Haus?“

„Ist in Arbeit.“

Das scheint ihn zu beruhigen. Er meldet sich nicht mehr.

Bevor ich gehe, werfe ich einen Blick auf die Holzhütte. Den Geist hinter dem Fenster werde ich weglassen. Die Besucher sitzen woanders.

Kapitel 2

Sobald die Scheinwerfer von oben weiße und blaue Säulen werfen und der Staub in der Luft flimmert, erwischt es mich. Ich schaue nicht mehr nach rechts oder links. Nehme nichts mehr anderes wahr. Ich bin das erste Mal seit Ewigkeiten richtig da. Bin so präsent, dass ich an nichts mehr denke. Nichts lenkt mich ab. Ich bin ganz leer.

Dieser Moment rollt über mich in einer Welle, die vielleicht zwei Sekunden dauert, vielleicht zwei Minuten. Ich bin leer, ich bin zeitlos, ich schwimme im Sound. Und dann stolpert die Frau neben mir in mich hinein und verschüttet ihr Getränk auf mir. Die Zeit läuft wieder.

Die Frau entschuldigt sich und will mir unbedingt ein Bier ausgeben. Ich sage, später. Ich will jetzt nicht abgelenkt werden, mich nicht bedanken müssen, ich will wieder in der Welle und hier sein. Die Frau brüllt mir ins Ohr, sie könnte mir auch was anderes ausgeben, nach dem Konzert. Ich nicke und hoffe, dass sie bis dahin noch jemand anderen nass macht und ihr Angebot vergisst.

Schnell drehe ich mich weg und hänge mich an die Stimme, die von der Bühne kommt, hänge mich daran wie an ein Seil, bring mich zurück, Stimme. Und der Sänger tut, was er immer tut. Er macht einen Salto ins Publikum, verschwindet zwischen Händen und Köpfen. Das Wogen bleibt unbestimmt, die Hysterie greifbar, ohne in eine bestimmte Richtung auszuschlagen. Doch dann kommt er näher. Er wird in meine Richtung getragen oder drückt sich selbst durch das Publikum, durch den massigen Körper, der immer höhere Wellen schlägt. Um mich herum fuchteln Telefone. Die Stimmung ist wie immer ausgelassen. Alle wollen ihn anfassen, sich an das Seil hängen und in die Welle gezogen werden, wie ich.

Ich aber will ihn nicht anfassen. Ich bin kein Fan.

Ich weiß jetzt, dass es eine Schnapsidee war, mich direkt vor der Bühne unter die harten Fans zu mischen. Ich habe das nur gemacht, weil Jesse nach jedem Konzert meint: „Das nächste Mal musst du dich ganz nach vorne stellen. In die Mitte. Nur da kriegst du es richtig mit.“ Er hat recht. Nur hier kriege ich mit, was ich mir von hinten gemütlich hätte anschauen können, weg vom Gedrängel und von enthusiastischen Betrunkenen, die rhythmisch in meinen Rücken wogen. Das hätte ich tun können, aber dann wäre ich nie in die Welle geraten. Die Welle gibt es nur zwischen den Fans direkt vor der Bühne. Wo die Energie mit einem Klatschen auf die nassen Gesichter der Pogo-Tänzer prallt, der Oben-ohne-Mädchen und der brüllenden Jungs, die ihre Haare schütteln, egal ob sie welche haben oder nicht.

Nur hier, inmitten der Begeisterung, erreicht mich die Kraft. Eine Keule, ein Sog, der mich ein- und aussaugt, ein Nebel, der überall hängen bleibt, vor allem in meinem Kopf. Ich schließe die Augen und lasse die Welle durch meine Schultern ziehen, durch den Bauch, die Beine und wieder zurück, bis mich das Kreischen um mich herum wieder herausreißt.

Als ich die Augen öffne, steht der Sänger vor mir. Um ihn herum hysterisch zuckende Hände, Arme, Beine. Ich stehe wie angewurzelt vor ihm. Ich bin da, ich bin so was von da, bis er lächelt. Im nächsten Moment ist er schon hinter mir. Der Druck seiner Hand auf meinem Oberarm brennt und ich drehe mich um, sehe, wie er verschwindet, Hände, Arme, Beine falten sich um ihn, kleine Wellen, die nach hinten auslaufen, über mich drüber.

Sein Lächeln: Er weiß, dass ich ein Freund von Jesse bin und den Platz hier ganz bewusst gewählt habe. Er weiß, dass ich wegen der Welle hier bin, nicht wegen ihm.

#1: 21. Dezember

Ich sollte nicht, aber ich schaue ihn immer wieder an, von weitem, versteckt hinter Leuten, hinter meinem Haar, das ich mir beim Trinken ins Gesicht fallen lasse, damit niemand sehen kann, wo mein Blick hingeht. Als würde es irgendwen interessieren. Wann immer ich ihn sehe, muss ich zu ihm hinüberschauen und mehr Alkohol trinken, als mir guttut. Und gestern passierte es: Er schaute zurück. Er lächelte mich an – und das bildete ich mir nicht ein – er schaute mich an, so als würde er sich wirklich für mich interessieren. Nicht nur für die Schöne neben ihm, die durch mich hindurchsah, wie alle anderen in der Bar.

Als ich an ihm vorbei ging, hielt er mich fest und nahm meine Hand, drehte sie um und blickte in die Handfläche. Und er sagte, wenn du es nicht versuchst, weißt du nicht, ob du es kannst. Seine Stimme war genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe, dunkel und heiser. Ziemlich sexy.

Die Schöne sah mich einen Moment lang an, fast interessiert, und mir fiel ein, wo ich sie schon einmal gesehen hatte. Vor ein paar Jahren fuhr Lysian auf sie ab, aber er hatte keine Chance. Jetzt ist sie da, wo sie gut hinpasst: an seinem Arm.

Sie war es dann auch, die ihn von mir wegriss. Er lächelte zum Abschied und sagte, bis bald.

Jesse ist der Bassist der Band und das ganze Konzert über nüchtern geblieben. „Anweisung von oben.“ Jetzt tut er alles, um schnell in seinen Normalzustand zu kommen. Mindestens fünf Leute sind abwechselnd mit ihm beschäftigt und er kommt nach jedem Ausflug glücklicher zurück. Sein Blick ist nicht mehr klar, aber noch halbwegs fokussiert, als er mich an der Schulter packt und beiseite zieht.

„Du musst dich heute um Maya kümmern“, flüstert er mir ins Ohr.

Ich schaue auf den Boden. Maya ist seine Freundin, mehr als meine.

Jesse kneift die Augen zusammen, formt mit der Hand einen Revolver und zielt auf eine Frau in der Nähe des Ausgangs. Sie sieht gut aus, vielleicht eine Spur zu nüchtern, aber sie ist nicht wegen eines romantischen Abends hier.

Ich winke ihr zu. „Die kenne ich von irgendwo her. Tanja?“

Jesse starrt mich an. „Woher?“

Ich habe die Frau noch nie gesehen, aber ich bin mir sicher, dass Jesse auch nicht weiß, wie sie heißt.

„Keine Ahnung. Von einer Party vielleicht? Oder der Bastille?“

Ich huste, damit er nicht merkt, dass ich lachen muss. Es spielt keine Rolle. Jesse merkt nicht mehr viel.

Er starrt sie weiter an, dann schweift sein Blick ab. „Wie ist sie?“

„Ich erinnere mich nicht mehr.“

Er schlägt mir mit der Faust auf den Oberarm.

„Sehr witzig. Du gehst nachher zu Maya, OK? Sag ihr, dass wir noch feiern. Dass es später wird. Ach, sag ihr, was du willst, Mann.“

Dann klopft er mir auf die Rücken und drängelt sich durch die Leute bis zu der Frau, die vielleicht Tanja heißt, aber wahrscheinlich nicht.

Maya kommt nur noch selten zu den Konzerten. Jesse schiebt es auf ein Problem, das sie mit der Band hat. Mir sagt sie, sie könne Jesse nach einer Show kaum ertragen. Ich weiß, was sie meint. Auch ich halte mich an diesem Abend von ihm fern. Als ich um drei bei ihr klingele, öffnet sie mit einem Glas Wein in der Hand. Sie hat mich erwartet.

Wir sprechen nicht viel und sie zieht mich auf das Sofa, wo wir so schnell und hektisch Sex haben, als könnte Jesse jeden Moment reinkommen. Als würde es ihn stören. Danach steht sie auf und geht ins Schlafzimmer. Während sie durch die Tür geht, gleitet ihre Hand an der Wand entlang und schaltet das Licht aus. Ich höre, wie sie eine Schublade öffnet und schließt. Dann kommt sie zurück und steht in der Tür, ein dunkler Schatten, in dem ich ihre Form erahne, die Kurve ihrer Rippen, die sich in den Körper hinein windet und an der Hüfte wieder heraus. Die Kurve, an der ich mich noch vor wenigen Minuten festgehalten habe.

Jetzt sitze ich auf dem Sofa und bewundere sie. Ich höre ein Klicken, sehe eine Flamme vor ihrem Gesicht. In ihrem Mund ein perfekt gerollter Joint, soweit ich das erkennen kann, obwohl ich gar nicht genau hinschauen muss, denn ihre Joints sind immer perfekte, konisch schlanke Zweiblatt-Tüten, liebevoll gedreht mit ökologisch angebautem Tabak und Gras aus Krisengebieten. Sie kommt auf mich zu, ins Licht der Straßenlaternen, mit ihrem leuchtenden Körper und der Stille, die immer über sie kommt nach dem Sex. Auch ich bin still und hoffe, die Ruhe hält an. Hoffe, dass wir nicht mehr über Jesse reden müssen, über andere Themen, die ich heute Nacht gerne aussparen würde.

Wir rauchen in beinverschlungener Entspanntheit. Ich fahre mit dem Finger an ihren Rippen entlang, bis sie kichert. Sie bricht das Schweigen. Etwas in ihr nagt und kratzt, muss raus, muss immer raus, wenn wir zu lange zu entspannt waren. Sie muss das Gleichgewicht herstellen, die andere Seite der Waage beladen mit ihrer Frage, die nur darauf abzielt, mich aus meinem weichen, wohligen Embryonalzustand herauszuholen und in den Regen der Realität zu stellen.

„Was macht Jesse heute Abend? War er schon dicht, als du gegangen bist?“

Ich kann nicht lügen, also lege ich den Arm um sie, versuche, die Frage in einer Umarmung zu ersticken, aber sie lässt nicht locker.

„War er allein, als du gegangen bist?“

„Es waren ziemlich viele Leute da. Die feiern bestimmt noch.“

„Du weißt, was ich meine.“

Obwohl ich sie in dem gelben Licht der Straßenlaternen gut erkennen kann, fühle ich ihre Augen mehr, als dass ich sie sehe. Groß, dunkel, vorwurfsvoll. Ihr Blick bohrt sich in mich und ich schaue weg.

„Warum müssen wir immer über Jesse reden, wenn wir Sex hatten?“

„Warum nimmst du ihn immer in Schutz?“ Sie seufzt und ihre Stimme wird leiser: „Hat er mit jemandem herumgemacht?“

Jetzt seufze ich. „Nicht, solange ich da war“, rede ich mich heraus.

„Er hat gesagt, du sollst dich um mich kümmern, stimmt’s?“

„Habe ich mich schlecht gekümmert?“

Und so geht es weiter, ein Satz prallt auf den nächsten, Fragen haben keine Fragezeichen mehr, Vorwürfe treffen auf Gedankenstriche und ich überlege mir mehrere Minuten lang, ob ich nach Hause gehen soll. Dann werfe ich einen Blick auf Mayas halbsitzenden Körper neben mir auf dem Sofa. Beobachte, wie sie die Arme um die Beine schlingt, den Kopf auf die Knie legt und entscheide mich dagegen. Ich helfe ihr hoch und bringe sie ins Bett. Sie schwankt an meiner Hand, betrunkener oder bekiffter als ich dachte, und ich setze sie vorsichtig ab.

Bevor sie einschläft, haben wir noch einmal Sex. Ich versuche, Jesse aus ihren Gedanken zu stoßen, was mir insofern gelingt, dass ich selbst nicht mehr an ihn denken muss. Ich bin in einem Zustand zwischen Orgasmus und Traum und sehe nur noch verschwommen, wie Maya den Kopf auf die Seite dreht und die Augen schließt. Als ich meine Augen wieder öffne, bricht die Sonne hart durch die halb geschlossenen Jalousien. Ich ziehe mir die Decke über die Augen und höre, wie jemand die Tür aufschließt. Es ist nachmittags. Der Raum ist heiß und ich habe ein Kratzen im Hals. Auch in meiner Erinnerung kratzt etwas, mein schlechtes Gewissen. Ich habe meinen Termin mit Larissa verschlafen. Jetzt wird sich ihr Zeitfenster wieder für mindestens eine Woche schließen. Ich muss husten, aber das Kratzen werde ich nicht los. Das schlechte Gewissen auch nicht.

*****

Der Pinsel sinkt ein und hinterlässt ein weißes Dreieck in der Pupille. Hier zeigt sich der Angreifer. Er spiegelt sich winzig klein, in einer Bewegungsunschärfe. Doch er ist keineswegs unscharf. Sein Opfer ist mein Opfer: die Frau vor der Treppe. Vor zwei Wochen fing ich mit ihr an und kam anfangs nur langsam voran. Die wiederkehrende Angst vor der leeren Leinwand. Die ersten anstrengenden Schritte und Fehltritte. Dann nahm die Arbeit an Fahrt auf und Treppe und Hintergrund sind nun fast fertig. Der Schatten hinter ihr hat die richtige Form und Kontur. Vage genug, um jederzeit wieder im Bild zu verschwinden. Dunkel genug, um die Fantasie anzuregen. Glänzend wie eine Flüssigkeit. Am wichtigsten jedoch ist der Ausdruck der Frau. Noch ist sie nur verwirrt. Doch die Panik zerrt schon an ihr. Ihre Augen sind glasig, ihr Körper angespannt. Im nächsten Augenblick wird sie aufschreien. Ihre Muskeln werden zusammenzucken, durchschossen von Hormonen und widersprüchlichen Fluchtreflexen.

Das Bild zeigt den Moment vor dem Moment.

Zitternd setze ich zarte, helle Blitze auf die Reflexion in der Pupille, darauf kommen schwarze Punkte. Ich türme das Grauen Strich um Strich auf. Ich sehe, was der potenzielle Angreifer sieht. Mit jeder Bewegung des Pinsels wird das, auf was sie schaut, unerträglicher, ihre Angst fassbarer. Meine Augen brennen und ich blinzle, um den Fokus wieder scharf zu stellen. Ich kann nicht aufhören. Ihr Ausdruck stimmt noch nicht, etwas fehlt. Der Horror geht nicht tief genug, erfasst sie noch nicht komplett. Meine Hand zittert, die Schulter schmerzt, aber die Farben erreichen ihr Ziel. Sie wird lebendiger. Der Schock umgibt sie wie ein magnetisches Feld, in das der Pinsel hineinfährt, langsam, wie in Zeitlupe. Minute um Minute nimmt sie Form an, ihre Angst.

Und dann passiert es.

Ich berühre mit dem kleinen Finger einen Winkel ihres Mundes, zärtlich, und streichele ihr eine leichte Falte über die Lippen, kurz bevor sich der Mund in einen Schrei wölbt. In diesem Augenblick rieche ich es. Ein fremder Geruch, ein Duft, den ich hier noch nie wahrgenommen habe. Ich bin irritiert. Ich kenne diesen Duft. Eine Schublade in meinem Gedächtnis öffnet sich, weckt Erinnerungen. Ich drehe mich um und schaue in den Raum hinein. Die Deckenlichter sind angeschaltet, ein gnadenloses Neonlicht liegt auf allen Oberflächen. Ein Licht, unter dem sich die Schatten nur mit Fantasie halten. Ich kann in die Küche sehen, erkenne die Hälfte des Tisches, einen Stuhl, meine Jacke auf dem Stuhl, Geschirr und Gläser vom Abendessen.

Neben der Küche ist der Schlafbereich. Hier stehen das Bett, die Kleiderstange und die alte braune Kommode mit dem Spiegel, den ich mit einem Tuch verhänge, wenn ich ihn nicht brauche. Daneben die Tür in den Raum, in dem Silvester schlafen soll, wenn er mich besucht. Da er sich weigert, woanders als in meinem Bett zu schlafen, benütze ich das Zimmer als Lager für meine fertigen Bilder. Auf der anderen Seite der Küche befinden sich die Tür zum Bad und der Schreibtisch. Regale an der Wand, Lautsprecherboxen, ein Sofa, ein kleiner Tisch und Leinwände. Überall stehen Leinwände, zwischen und hinter Möbeln, sie lehnen an drei Seiten des Raums. Leinwände, die ich auslagern sollte, aber nie die Zeit dazu finde. Alles sieht aus wie immer.

Auch die Ecke zwischen Bett und Eingang, in der ich male und die ich „Atelier“ nenne, wenn ich lustig sein will, wirkt wie immer. Eigentlich wollte ich Wände einziehen, damit der Bereich vom Wohnraum abgetrennt ist, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Und eigentlich wollte ich auch schon längst ausgezogen sein oder mir irgendwo einen Atelierraum besorgt haben. Aber bis jetzt kam immer etwas dazwischen und ich stecke weiterhin in meiner dunklen, aber immerhin großen Zweizimmerwohnung im Parterre fest.

Der Duft wird stärker und ich erinnere mich daran, wie meine Mutter abends im Bad vor dem Spiegel steht und sich schminkt. Hellbraune Korkwände ziehen sich bis an die Decke. Über dem Spiegel hängt eine Leiste halbversilberter Glühbirnen. Sie steht barfüßig auf den dunkelbraunen Kacheln und trägt ein hellbraunes kurzärmeliges Kleid, das wie eine logische Fortsetzung ihrer gebräunten Arme und Beine und der Korkwände wirkt. Ihr Haar fällt in dunklen Locken auf den Rücken. Sie lächelt mich schief im Spiegel an, während sie einen dunkelroten Lippenstift über ihre geschwungenen Lippen zieht, um die großen, geraden Zähne ihres vollen Mundes herum. Dann presst sie die Lippen aufeinander, steckt die Kappe auf den Lippenstift und dreht sich um. Sie beugt sich zu mir hinunter und nimmt mich in die Arme. Vor dem Spiegel sehe ich die braune Flasche, auf der in goldenen Buchstaben OPIUM steht. Das Lieblingsparfüm meiner Mutter.

Einige Jahre später wechselte meine Mutter das Parfüm und ich habe es seitdem nicht mehr gerochen. Jetzt überfällt mich der anachronistische Duft mit voller Wucht und schickt mich in eine andere Zeit. Ich bin wieder das Kind, das auf den Babysitter wartet, während sich meine Eltern zum Ausgehen bereit machen. Der Babysitter kommt nicht und ich krieche ängstlich ins Bett, rutsche bis zum Haaransatz unter die Decke und stelle mich schlafend, aus Angst vor dem Dunklen Mann. Ich bete zu Gott oder was ich dafür halte, dass mich der Dunkle Mann verschont. Ein kurzatmiges Mantra gegen das, was in den Schatten und Träumen lauert, das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Meine Eltern wissen nichts von diesen Gebeten. Der Dunkle Mann ist eine effektive Erziehungsmaßnahme. Er wirkt immer. So auch in dieser Nacht.

Jetzt, über 30 Jahre später, ist er zurückgekehrt. Ich erkenne ihn am Geruch. An der blitzartigen Erinnerung an eine Zeit, als ich nicht anders konnte, als Angst zu haben. Auch wenn ich nicht mehr an ihn glaube, ist die Wirkung dieselbe. Das Herz schlägt schneller. Mir wird heiß. Ich will mich sofort ins Bett legen und mir die Decke über den Kopf ziehen. Ich ertappe mich dabei, wie ich den Atem anhalte, um kein Geräusch zu machen. Er ist nah. Mein Angreifer.

Ich lege den Pinsel auf den Tisch neben der Leinwand und gehe in die Küche, um mir die Hände zu reinigen. Der Duft des Parfüms ist schwächer hier und ich schütte mir Terpentinersatz über die Haut. Der scharfe Lösungsmittelgeruch lenkt mich ab. Aus der Küche heraus sehe ich die Frau vor der Treppe. Ihr Ausdruck ist jetzt richtig. Und mir fällt noch etwas anderes auf. Ihre Nase ist gekräuselt, ihre Augenbrauen zusammengezogen. Die Frau sieht ihren Angreifer nicht nur – sie kann ihn auch riechen.

Ich weiß, dass der Geruchssinn der älteste und archaischste unserer Sinne ist. Er beeinflusst direkt den Teil des Gehirns, der uns überlebenswichtige Impulse gibt. Flucht, Hunger, Geilheit. Wir erkennen am Geruch, was gut für uns ist und was uns schadet. Ich merke intuitiv, dass das, was ich rieche, nicht gut für mich ist. Und tatsächlich: Ich stehe noch in der Küche, als ich das Ziehen im Hinterkopf spüre. Es ist soweit.

Migräne.

Bevor mich der Schmerz komplett lähmt, suche ich nach den Tabletten. Ich finde nur leere Packungen und verfluche mich selbst. Dann schlucke ich eine Handvoll Paracetamol-Pillen, die nicht wirken werden, mir aber das Gefühl geben, mich gewehrt zu haben, und halte ein Handtuch unter das Wasser. Ich schaffe es noch aufs Bett und spüre, wie ein Teil von mir immer tiefer in die Matratze versinkt, während ein anderer Teil an der Stirn klebt, unter dem feuchten Handtuch, so weit wie möglich weg von dem Ziehen im Hinterkopf, das langsam lange, knochige Finger nach vorne ausstreckt. Das Lid meines linken Auges beginnt zu flattern. Grelle Lichtblitze knistern bis in den Hals. Ein Schlüssel dreht sich.

Ein heller Spalt, eine Tür öffnet sich, etwas schlüpft hinein. In mich hinein. Klopft mir von innen an die Brust. Begrüßt mich. Dann dreht sich wieder alles. Ich schlüpfe irgendwo hinein. Um mich herum ein Sturm. Ich bin im Zentrum eines Wirbelwinds. Im pulsierenden Auge eines Orkans. Ich bin so tief im Schmerz, dass alles nur noch in einem Punkt stattfindet. Dann: Eine Vision unterhöhlt den Schmerz, schenkt mir kurz frische Luft, wenn auch mehr mental als körperlich. Ich bin mitten im Meer, ein Sturm tobt um mich und nichts, überhaupt nichts kann mich retten. Das gibt mir ein Gefühl unglaublicher Ruhe. Nichts kann mir mehr schaden. Nichts kann mir Angst machen. Es ist alles schon passiert.

Ich höre ein Weinen in der Ferne, ein Lachen. Es sind nur Möwen. Wellen. Gischt. Ein kleines Mädchen, das durch die Luft fliegt. Die Arme weit ausgestreckt. Sie verschwindet hinter Wolken. Nichts kann mir mehr passieren, es ist alles schon geschehen. Es ist vorbei.

Als ich aufwache, habe ich Halsschmerzen. Ich habe mich so oft übergeben, dass ich Muskelkater im Kiefer habe. Das Licht ist an und ich weiß für einen Moment nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich meinen Termin mit Silvester verpasst habe. Ich hätte ihn um zwei Uhr mittags abholen sollen. Jetzt bin ich mindestens zwei Stunden zu spät dran. Ich suche das Telefon, um Larissa anzurufen. Auf dem Küchentisch, unter einer Zeitung finde ich es. Mehrere Anrufe in Abwesenheit. Ich wähle Larissas Nummer. Bevor ich mich entschuldigen kann, explodiert sie. Offenbar habe ich mich um einen ganzen Tag verspätet.

„Warst du feiern?“

Ihre Stimme wird leiser. Wahrscheinlich ist Silvester gerade ins Zimmer gekommen.

„Migräne. Ich hatte keine Tabletten mehr.“

„Und du konntest nicht mehr absagen?“

„Leider nicht. Kann ich ihn heute sehen?“

„Er übernachtet bei Paul. Darauf freut er sich schon die ganze Woche. Und ehrlich gesagt ...“

Wer ist Paul? Ich frage besser nicht nach. Auch wenn sie es nicht ausspricht, weiß ich, was sie mir sagen will: Wie kannst du dich um Silvester kümmern, wenn du dich um dich selbst nicht kümmern kannst? Sie schluckt den Rest des Satzes hinunter und wird freundlicher.

Wir machen aus, dass ich Silvester in zwei Tagen abhole. Ich stehe auf und hole mir ein Glas Wasser. Wie immer nach einem Anfall bin ich verwundert, wie schnell die Energie zurückkommt. Sie sprudelt in mich hinein und ich male weiter an Hydesville. Die Frau vor der Treppe drehe ich um, so dass mich die Leinwand von hinten anschaut. Die Frau macht mich nervös.

Kapitel 3

Am nächsten Morgen klingelt die Polizei bei mir. Zwei Beamte in Uniformen schauen mich bleiern an. Einer der beiden, ein grauhaariger Mann mit resolutem Mund, zeigt nach oben. Meine Nachbarin ist tot. Juliana. Die Frau aus dem zweiten Stock.

Der Mann tritt einen Schritt näher. „Ziehen Sie sich mal was über. Wir warten solange.“

Ich habe das Gefühl, dass ich die beiden hereinbitten muss, damit sie nicht denken, ich hätte etwas zu verbergen. Also mache ich eine vage Handbewegung in den Raum hinein. Der jüngere der beiden lächelt sofort und bedankt sich. Ich drehe mich um und höre, wie sie hinter mir eintreten, während ich nach einem T-Shirt suche.

„Das ist ja interessant. Sind Sie Maler?“, fragt der jüngere Beamte.

Ich huste und nicke. Auf dem Tisch beim Sofa liegt eine Tüte Gras.

„Wollen Sie ... einen Kaffee?“

Der jüngere Polizist schaut zu den Bildern, der Grauhaarige auf den Tisch. Sein Gesichtsausdruck bleibt stoisch. „Nein danke. Kannten Sie sich?“

Juliana. Ich schließe die Augen. Sehe sie in ihrem großen Parka. Höre ihre leise, hohe Stimme, mit der sie mich begrüßte.

„Nur vom Sehen“, antworte ich. „Was ist denn passiert?“

„Sie kannten sich also nicht?“

Ich zucke mit den Schultern, ohne es zu wollen. „Flüchtig.“

Der ältere Polizist blickt wieder auf den Tisch. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Larissa sagt mir ständig, ich solle das Zeug wegräumen. Zu spät.

Der Mann macht einen Schritt auf den Tisch zu. Sein Blick noch immer auf dem Gras.

„Frau Narkos scheint im Haus zu niemandem Kontakt gehabt zu haben. Außer zum Vermieter. Können Sie das bestätigen?“, fragt er.

„Kann schon sein. Wie ist sie gestorben?“

„Es sieht so aus, als habe sie sich erhängt.“ Der Polizist schaut mich prüfend an.

„Suizid also.“

„Davon gehen wir im Augenblick noch aus.“

Ich zucke wieder zusammen. Der Polizist starrt mich an.

„Sie sind also Maler? Hier haben Sie nicht viel Licht“, stellt er fest.

„Ich male ... dunkle Sachen.“

„Das sehe ich“, sagt er, ohne bisher einen Blick auf die Bilder geworfen zu haben. Dafür geht der andere ein paar Schritte auf meine Atelierecke zu.

„Und es gibt genügend Licht“, erkläre ich und zeige auf die Leiste mit Lichtschaltern. Ich habe nicht vor, die Neonröhren anzumachen.

„Sie wohnen hier auch?“

„Ja.“

„Ich verstehe. Wo waren Sie gestern tagsüber?“

Ich halte den Atem an. Ein Verhör.

„Ich war zu Hause. Erst habe ich gemalt. Dann hatte ich Migräne.“

„Aha.“ Der Polizist sieht auf einmal nachdenklich aus.

„Ich denke, sie hat sich das Leben genommen?“, frage ich nach.

„Waren Sie allein?“

„Ja.“

„Sie haben also Migräne?“

Ich nicke. Der Polizist nickt auch. Wir nicken uns gegenseitig zu, bis sein Blick wieder auf die Tüte Gras fällt. Hinter uns klingelt ein Telefon. Der jüngere Polizist entschuldigt sich und geht zur Tür.

„Ich habe das manchmal und ...“, fange ich an zu erklären.

Der Polizist starrt mich an. „Und?“

„Und dann kann ich keinen Menschen um mich herum ertragen.“

Der Polizist starrt mich noch immer an. Mir wird heiß.

„Warum fragen Sie mich das? Ich habe keine Ahnung, warum sie sich erhängt hat. Ich habe sie kaum gekannt.“

„Eine richtige Migräne? Oder ist das mehr so ein Spannungskopfschmerz?“

Der Polizist kneift die Augen zu.

Ich gebe auf. „Ist es deshalb?“

Ich zeige auf die Tüte Gras. Mir läuft der Schweiß den Rücken hinunter, mein Kopf dröhnt. Ich will, dass die Typen verschwinden.

Der Polizist seufzt demonstrativ. „Wie dem auch sei: Wir wären nicht hier, wenn die Leiche nicht unübliche Verletzungen aufweisen würde“, lenkt er ein.

„Was meinen Sie damit?“

Der andere Polizist kommt wieder zurück. „Wir müssen weiter“, sagt er.

„Eines ihrer Augen wurde ausgestochen. Glauben Sie, das hat sie sich selbst angetan?“ Sein älterer Kollege starrt mich an.

Mir wird schwindelig. Ich gehe auf den Tisch zu und stütze mich ab.

„Keine Ahnung. Hat sie irgendwas genommen?“

Der Polizist sieht auf einmal amüsiert aus. Er schaut neben meine Hand auf die Tüte Gras. „Was denken Sie?“

„Woher soll ich das wissen? Das ist Gras und da drüben ist Alkohol. Macht mich das zum Experten für Selbstmörder?“

Ich atme aus. Das Pulsieren im Kopf wird schlimmer.

„Haben Sie Frau Narkos jemals Drogen verschafft?“

„Nein. Ich kannte sie ja kaum. Außerdem. Ich bin kein Dealer.“

Der Polizist mit dem Telefon flüstert dem anderen etwas zu und zeigt auf die Bilder. Endlich sehen sie ein, dass ich nur ein erfolgloser Maler bin. Verwirrt vielleicht, aber harmlos. Dann fällt mir etwas ein.

Ich drehe mich um und schaue das Bild an. Das Bild, an dem ich bis letzte Woche gearbeitet habe. Eine blonde Frau in einem Autowrack. Ihr linkes Auge ist zugeschwollen, eine klaffende Wunde zieht sich von der Augenbraue zur Wange.

„Würden Sie bitte mitkommen? Wir haben noch ein paar Fragen an Sie.“

Julianas Foto weckt Erinnerungen. Vor ein paar Wochen hatte ich sie am Auto getroffen. Eine kleine, schüchterne Frau. Ihr blondes Haar fiel strähnig auf ihren dunkelgrünen Parka. Sie nickte mir zu und ich nickte zurück. Sie war eine der wenigen im Haus, die ich öfters sah, neben der Familie über mir und dem Anwalt von ganz oben, der früh morgens in seinen alten Porsche steigt und spät abends wieder nach Hause kommt. An dem Tag, als ich Juliana traf, war ich gut gelaunt. Ich suchte meinen Geldbeutel im Auto und hatte mich gerade damit abgefunden, dass ich ihn verloren hatte, aber es war mir egal. Und das machte mich glücklich. Als sie vorbeikam, erzählte ich ihr davon. Sie lachte und ich fragte, ob sie etwas trinken wollte. Wir gingen zu mir und sie schaute sich die Bilder an.

Ich drückte auf alle Lichtschalter. Die Neonröhren flackerten eine nach der anderen an, tauchten meine Höhle in ein grelles, kaltes Licht. Dennoch schien Juliana im Dunkeln zu stehen. Sie drehte sich um, die Hände in den Taschen ihres riesigen Parkas, und kam auf mich zu. Ich berührte sie am Arm. Einen Moment lang wollte ich sie an mich ziehen, trösten. Sie aus der Jacke retten, aus der Dunkelheit, Licht an ihre Haut lassen. Sie reichte mir den Joint, ohne mich anzusehen. Ich ließ sie los. Sie kratzte sich an der Nase, schaute auf den Boden, verfolgte mit ihrem Blick die Spuren der angetrockneten Farbkleckse, als wollte sie einen Code entziffern. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie verschwand vor mir, als würde ihr Parka sie einsaugen. Schließlich verabschiedete sie sich, ohne die Augen zu heben.

Zuerst dachte ich, die Bilder hätten ihr Angst gemacht. Oder meine kurze Leidenschaft, die sofort wieder abflaute. Vielleicht war sie enttäuscht. Vielleicht hätte ich ihr nichts zu rauchen geben sollen. Dass sie Probleme hatte, ahnte ich. Die meisten Leute, die ich kenne, haben Probleme. Aber sie war anders als die meisten Leute, die ich kenne. Für einen Moment gestand ich mir ein, was ich sah, ihren verunsicherten Blick, ihre schmale Hand, ihren kleinen, weichen Mund, der so unbeteiligt im Gesicht hing. Ich hätte sie zerdrückt.

#2: 06. Januar

Nachdem Lysian verschwand und mich auf der Rechnung sitzen ließ, ging ich aufs Klo. Ich setzte mich in eine der beiden Kabinen und starrte meine Schuhe an und die braunen Schlieren auf dem Stück Boden dazwischen. Ich blieb so lange, bis ich mich wieder beruhigt hatte, dann ging ich zum Waschbecken und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht. Auf dem Weg zurück zum Tisch sah ich ihn, diesmal mit einer anderen Frau. Sie saßen an der Bar und er lächelte mich kurz an, auf eine Art, auf die ich reagieren oder die ich ignorieren konnte, freundlich, aber unverbindlicher als das letzte Mal. Mein erster Impuls war zurückzuwinken und vorbeizugehen, doch dann war mir alles egal und ich ging zu den beiden hin, mit verquollenen Augen, angetrunken, schlimmer geht’s nimmer.

Die Frau kicherte bei allem, was ich sagte auf eine nette, asiatische Art und ich musste auch lachen. Er gab mir eine Nummer, die ich anrufen kann, wenn ich das nächste Mal ‚zu viel Energie’ habe. Ich getraute mich nicht zu fragen, was er damit meinte, aber ich war ihm dankbar, dass er meine Hand berührte, dass er mich anschaute, dass seine Freundin mit mir lachte und dass er mir eine Telefonnummer gab. Obwohl mich das mit der Telefonnummer auch verunsicherte. War es seine? Wohl kaum. Ich bin mir sicher, ich werde nicht anrufen.

Der Polizei erzähle ich, dass sie tatsächlich einmal in meiner Wohnung war, um sich die Bilder anzuschauen. Ich hatte es vergessen. Und vielleicht hatten sich ihre Gesichtszüge so eingeprägt, dass ich sie Wochen später gemalt habe. Das war Zufall. Und das mit dem Auge auch. Auf der Wache zeige ich ihnen das Foto, das ich als Vorlage benutzt habe. Die abgebildete Frau sieht ihr tatsächlich ähnlich. Ich zeige ihnen das Bild des verletzten Auges, „aus dem Internet“. Beide Abbildungen lagen glücklicherweise noch oben auf dem Schreibtisch und ich musste nicht lange suchen. Die Polizisten sehen sich an. Und dann mich. Einer schiebt mit kritischem Blick die Bilder in eine Folie. Ich muss irgendetwas erklären, aber mir ist nicht klar, was genau.

Woher ich meine Inspirationen nehme?

„Ich bin meistens betrunken, wenn ich male.“

Der Polizist nickt mit einem wissenden Blick und ich muss mich zusammenreißen, um nicht wieder mitzunicken. Ich bin wie hypnotisiert. Sie haben mir Blut abgenommen und mich in einen Becher pinkeln lassen. Ich hoffe, sie nehmen mir den Führerschein nicht ab. Der Polizist nickt weiter und öffnet eine Mappe, die vor ihm liegt. Er zieht ein Foto heraus, legt es mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch und schiebt es zu mir her. Während ich es aufdecke, beobachtet er mich mit gesenktem Kopf.

Ein Foto von mir und Jesse. Wir stehen an einer Bar, um uns herum Leute. Wir schauen uns an, ich halte mich an einem Bier fest, Jesse gestikuliert mit einer Zigarette in der Hand. Offensichtlich bemerken wir nicht, dass wir fotografiert werden. Ich versuche zu erkennen, in welchem Laden das Foto aufgenommen wurde, aber der Tresen, das Personal und die Leute um uns herum kommen mir nicht bekannt vor. Dann sehe ich die ausgestopften Hirsch- und Wildschweinköpfe hinter dem Tresen. Toms neue Bar. Ich war letzte Woche dort. Langsam schiebe ich das Foto wieder zurück und schaue den Beamten fragend an.

„Kennen Sie das Foto?“

Ich schüttle den Kopf.

„Haben Sie eine Ahnung, warum Ihre Nachbarin dieses Foto hatte?“

„Nein.“

„Wissen Sie, wann es gemacht wurde?“

Ich schüttle wieder den Kopf. Die Schläfen pochen.

„Und wer ist das da?“ Er zeigt auf Jesse.

„Ein Bekannter.“ Ich erfinde einen Namen. „Ich glaube, er lebt inzwischen wieder in Spanien.“

„Sie wissen nicht, wie Frau Narkos zu dem Foto gekommen ist?“

„Keine Ahnung.“„Sie wissen auch nicht, wo es entstanden ist?“

„Ich kann mich an den Laden ... oder die Situation ...“, ich gestikuliere fahrig in die Richtung des Fotos „nicht erinnern.“

„Und Sie wissen nicht, wer das Foto gemacht hat? Frau Narkos selbst vielleicht?“

Mein Blick fällt auf die Wand hinter dem Kopf des Polizisten. Sie ist gelblich vergilbt und kahl. Am Übergang zur Decke wird sie weiß. Wenn der Beamte den Mund öffnet, haben seine Zähne denselben Ton. Ich schüttle den Gedanken ab.

„Warum sollte sie mich fotografieren? Wir kannten uns kaum.“

Die Polizisten werfen sich einen Blick zu. Sie glauben mir nicht. Der eine fragt weiter. „Wissen Sie, wo wir das Foto gefunden haben?“

Ich hebe die Hände. „Auf ihrem Schreibtisch?“

„Waren Sie schon einmal in der Wohnung von Frau Narkos?“„Nein.“

„Es gibt keinen Schreibtisch in ihrer Wohnung. Es gibt überhaupt keinen Tisch oder irgendwelche anderen Möbel. Nur eine Matratze. Ist das nicht merkwürdig?“

Der Mann schaut mich an, als könnte ich dieses Rätsel lösen. Ich starre zurück.

„Und neben der Matratze haben wir ein Notizbuch gefunden“, fährt er fort. „Eine Art Tagebuch. Da drin steckte das Foto. Sie wissen nicht, wie es dahin gekommen ist?“

„Vielleicht steht es in dem Notizbuch?“

Der Polizist lehnt sich wieder zurück. „Leider können wir mit den Einträgen nicht viel anfangen. Ein paar Experten schauen sich das gerade genauer an.“

„Was für Experten?“

„Experten für Hexerei und Satanismus.“ Der Polizist lächelt säuerlich.

Ich lächle zurück.

#3: 14. Januar