9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Glaube, Liebe, Gewalt – Ein großer Roman aus dem mittelalterlichen Franken Im Jahr des Herrn 1476 lassen Hunger und Frondienst die Bauern am Leben verzweifeln, während die Herren im Reichtum schwelgen. Da steht eines Tages der Schafhirte Hans Behem in der Tür der Niklashäuser Kirche: Die Muttergottes sei ihm erschienen und habe ihm befohlen, gegen die drückende Fronherrschaft wie gegen die Verderbtheit der Priester zu predigen. Und Hans, der weder lesen noch schreiben kann, hat eine Gabe. Wenn er spricht, hören ihm alle zu. Die Menschen glauben, was er sagt. Tausende, Abertausende strömen bald nach Niklashausen und machen aus dem unbedeutenden Dorf im Taubergrund einen riesigen Wallfahrtsort. Die Botschaft des fränkischen Messias – Schlagt die Pfaffen tot! – wird zum Schlachtruf aller Unterdrückten. Das kann die Obrigkeit nicht länger dulden. Hans muss beseitigt werden, notfalls mit Hilfe eines Verräters aus den eigenen Reihen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Ähnliche

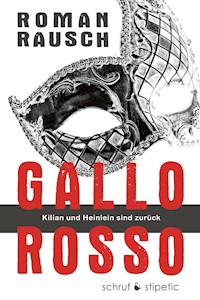

Roman Rausch

Der falsche Prophet

Historischer Roman

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Glaube, Liebe, Gewalt – Ein großer Roman aus dem mittelalterlichen Franken

Im Jahr des Herrn 1476 lassen Hunger und Frondienst die Bauern am Leben verzweifeln, während die Herren im Reichtum schwelgen. Da steht eines Tages der Schafhirte Hans Behem in der Tür der Niklashäuser Kirche: Die Muttergottes sei ihm erschienen und habe ihm befohlen, gegen die drückende Fronherrschaft wie gegen die Verderbtheit der Priester zu predigen. Und Hans, der weder lesen noch schreiben kann, hat eine Gabe. Wenn er spricht, hören ihm alle zu. Die Menschen glauben, was er sagt.

Über Roman Rausch

Roman Rausch, 1961 in Würzburg geboren, arbeitete nach dem Studium der Betriebswirtschaft im Medienbereich und als Journalist. Für seine Trilogie um den Kommissar Johannes Kilian wurde er 2002 auf der Leipziger Buchmesse mit dem Book on Demand Award ausgezeichnet. Heute lebt er als Autor und Schreibcoach in Würzburg und Berlin.

Mehr über den Autor und sein Werk: www.Roman-Rausch.de

Inhaltsübersicht

Rudolf Schiestl: Der Pfeifer von Niklashausen

1

Niklashausen anno 1476

An Händen und Füßen trugen sie den Leichnam aus der Hütte.

Der Bartlmes war kein alter Mann gewesen, er zählte nicht mehr als dreißig Jahre, war an Herz und Nieren gesund, aber für dieses entbehrungsreiche Leben war er auf Dauer zu schwach. Es blieb nur dieser ausgemergelte Körper übrig, bestehend aus fahler Haut, Knochen, Sehnen und einem Schopf verfilzter Haare. Die Würmer hatten schon Sättigenderes vorgesetzt bekommen.

Das Stück Land, das Bartlmes von seinem Herrn übertragen bekommen und mit seinem Weib und seinen zwei Kindern bewirtschaftet hatte, war kaum größer als der Gottesacker der kleinen Gemeinde am Ufer der Tauber. Darauf ließen sich gerade mal ein paar Büschel Weizen anbauen, Kohl und Rüben – alles in allem zu wenig für vier hungrige Mäuler. Eine Ziege nannte er sein Eigen, sie gab Milch, nicht viel, aber es reichte, damit die Kinder etwas zum Frühstück hatten und nicht – wie viele andere – bereits kurz nach der Geburt verhungert waren.

Dabei lag das Schlaraffenland direkt vor seiner Haustür. Unzählige Fische tummelten sich im nahen Fluss, in den Wäldern ringsum gab es Hasen, Rehe und Federvieh im Überfluss.

Einzig, er durfte keines dieser Tiere erlegen, das war Gesetz. Seine Herren, die ehrenwerten Brüder aus dem nahen Kloster Bronnbach, hatten alleinigen Zugriff auf alles Getier, das sich in Wasser und Wald befand. Zuwiderhandlungen wurden schwer bestraft. Besser, man legte sich nicht mit den frommen Brüdern an.

So starb der Bartlmes offenen Auges auf das Paradies.

Sein Arbeitshemd war gleichsam sein Sterbehemd gewesen, die Hose löchrig, zerrissen, die Filzpantoffeln hatte er im März gegen ein Stück Schinken eingetauscht. Eine Decke gegen Kälte und Nässe, die im April das Taubertal mehr als sonst heimgesucht hatten, war in vier nahezu gleich große Stücke zerschnitten worden, um der Familie ein wenig Wärme zu schenken. Brennholz konnte er sich nicht leisten. Nach Zahlung des Zehnten an den Herrn gab es nicht mehr viel, das er zu Markte hätte tragen können. Und selbst Holz zu schlagen war aus den bekannten Gründen undenkbar – es war ein Herrschaftswald, kein Bauernwald.

Das Eheweib vom Bartlmes, eine ausgemergelte junge Frau, die mit ihren zwanzig Jahren nicht von einer Sechzigjährigen zu unterscheiden war, heulte vor Verzweiflung mit den zwei Kindern im Arm. Sie fiel neben dem Toten auf die Knie und beschwor die Gottesmutter Maria, ihr zu helfen. Doch die Himmelskönigin schwieg. Sie musste sich vor einer anderen Strohhütte das Flehen einer anderen Frau anhören, irgendwo in einem der vielen Dörfer des Landes, wo sich Gleiches Tag für Tag zutrug.

Tagelöhner und leibeigene Bauersleute, wie sie welche waren, waren den Launen der Natur ausgeliefert – oder denen ihres Grundherrn. Der hatte nämlich ihren Bartlmes direkt vom Acker zum Frondienst herangezogen, eine Brücke musste instand gesetzt, Frostschäden ausgebessert und die Saat ausgebracht werden, just zu dem Zeitpunkt, als der Bartlmes auf dem eigenen Stück Land die schwere körperliche Arbeit zu vollbringen gehabt hätte. Es war offensichtlich, dass dies über seine Kräfte gegangen war.

Jetzt lag er da im Staub, die Tränen seiner Frau als einzige Wegzehrung hinüber ins Reich Gottes.

«Hol den Pfarrer!», sagte einer der beiden Knechte, ein knorriger Kerl mit schmutzigem Gesicht und schwarzen Zähnen. «Er soll ihm die letzte Gnade erweisen.»

«Dafür ist es jetzt zu spät», widersprach der andere, ein nicht minder schroffer Geselle, der keinen Sinn darin erkennen konnte. «Am besten wir werfen ihn in ein Loch … Erde drüber und gut ist es.»

«Zum Teufel mit dir.»

«Sollen sich die Schweine an ihm vergnügen. Ich geh zurück an meine Arbeit.»

Er drehte sich um und ging davon.

«Verfluchter Hundsfott!», rief der andere ihm hinterher. «Wenn ich dich mal aus deiner Hütte schleife, werd ich’s dir gleichtun.»

«Fluche nicht, mein Sohn», sagte unvermittelt jemand hinter ihm. Es war Bruder Anselm aus dem Kloster Bronnbach, er war der Verwalter der Pfründe, die in Niklashausen lagen. Wie um alles in der Welt hatte er vom Tod des Bartlmes so schnell erfahren?

«Ehrwürdiger Bruder», sagte der Knecht und verneigte sich, «verzeiht, ich wusste nicht …»

«Komm morgen in die Beichte, und vergiss nicht, was du unserem Herrn als Entschädigung für deine Entgleisung anbieten willst.»

«Ich habe doch letzte Woche schon …»

«Wie willst du deine Seele vor der Verdammnis retten, wenn du nicht zurückgibst, was deine Sünde Schlechtes in die Welt gesetzt hat?»

Der Knecht seufzte. «Natürlich, Hochwürden. Ein Huhn könnte ich anbieten.»

Anselm nickte zufrieden. «Das Himmelreich steht jedem offen, der bereit ist, eine Sünde mit Gutem zu vergelten. Aber achte darauf, dass mehr Fleisch an dem Federvieh dran ist als beim letzten Mal.» Das war geregelt, und nun schnell zur nächsten Aufgabe, er hatte noch anderes zu tun. «Der arme Bartlmes, Gott sei seiner Seele gnädig.» Er schlug das Kreuzzeichen über dem Leichnam, murmelte ein paar Worte mit gefalteten Händen.

«Nun, Weib, was hast du mir anzubieten?»

«Habt Erbarmen», winselte die Frau, «wir haben nichts, was wir Euch geben können.»

Anselm schaute sich um. Da war neben der Hütte eine Ziege angebunden, ein dürres Exemplar, aber besser als nichts.

«Die Ziege», sagte er.

«Nicht die Ziege», flehte sie. «Ich habe sonst nichts, was ich den Kindern zu essen geben kann.»

«Es ist das Recht deines Herrn, auf seinem Erbe zu bestehen. Das Gesetz sagt eindeutig: Wenn der Leibeigene stirbt, hat sein Herr Anspruch auf das beste Stück, das in seinem Besitz ist. Und das ist doch zweifellos diese Ziege. Oder verbirgst du etwas vor mir?»

«Nein, Herr, nichts.»

«Dann ist die Entscheidung gefallen.»

Die Frau rutschte vor ihm auf den Knien, küsste ihm die schmutzigen Füße und sein Mönchsgewand. «Habt Erbarmen, Herr. Die Kinder hungern.»

«Kommt heute zur Armenspeisung, und euch wird gegeben.» Er band die Ziege los und ging seines Weges.

Zurück blieb die bemitleidenswerte Frau mit ihren hungrigen Kindern, einem ausgelaugten Leichnam und einem ratlosen Knecht. Was um Himmels willen sollte er nun mit dem toten Bartlmes anstellen? Anselm hätte ihm ein ehrenhaftes, christliches Begräbnis bereiten können, doch der Halsabschneider kannte nur das Geldeintreiben. Verfluchter Schinder.

Dann musste sich Ulrich, der Dorfpfarrer, um den Bartlmes kümmern. Doch außer dem verheulten Weibsbild mit ihren Bälgern war niemand auf der Straße zu sehen. Die Knechte, Bauern und Mägde waren auf den Feldern über ihre Arbeit gebeugt. Er musste selbst nach ihm suchen. Es war früh am Morgen. Wo würde er Ulrich um diese Zeit finden? Zu Hause auf seinem Lager bestimmt nicht, Ulrich nächtigte oft außerhalb. In der Kirche wäre er auch nicht zu finden, denn das Morgengebet war bereits gesprochen. Blieb nur noch das Badehaus. Aus dem Dach neben dem Wirtshaus drang Rauch, der Ofen wurde also schon geheizt.

Der Dampf des heißen Wassers stand wie Nebel in dem kleinen Raum, etwas Licht fiel durch das Fenster herein, ließ die Szenerie verschwimmen. Die nackten Kinder der Großbauern standen bis zu den Knien in kleinen Bottichen, plantschten und ließen sich von ihren Müttern bereitwillig waschen. Die Frauen ihrerseits waren nur mit einem dünnen Badehemd bekleidet, das in der feuchten Wärme seinen Zweck aufgegeben hatte, allzu neugierige Blicke abzuhalten.

Ulrich ließ sich das gerne gefallen. Bis zum Kinn saß der Pfarrer im Badezuber und genoss die offensichtliche Freude der Kinder und der Frauen an der täglichen Waschung. Das zweite Frühstück hatte er sich auf einem Brett servieren lassen, das über den Zuber gelegt worden war. Er trank warmen Wein, prostete den Kindern zu und segnete sie. Für seine Zufriedenheit war Magdalena zuständig, ein hübsches Mädchen von sechzehn Jahren mit langem, dunklem Haar, das sie zu einem Zopf geflochten hatte, und rehbraunen, aufmerksamen Augen. Sie trug lediglich eine hinten offene Schürze, was Ulrich nicht entgangen war. Er hielt gerne direkten Kontakt zu ihr.

«Gut bist du gewachsen in den letzten Monaten.» Seine Hand tätschelte ihr Hinterteil.

Sie schreckte zurück. «Aber Herr Pfarrer, das schickt sich nicht.»

«Du musst dir nichts dabei denken, Kind, ich meine es doch nur gut mit dir.»

«Da bin ich mir nicht so sicher.» Sie tat einen Schritt zur Seite, entfernte sich damit aus der Reichweite seiner vorlauten Hände. «Soll ich Euch nachschenken?»

«Nur zu», antwortete er mit einem erwartungsvollen Lächeln und winkte sie heran. Doch Magdalena zögerte.

«Nun komm schon. Ich beiße nicht.»

Die Tür ging auf und eine unangenehme Kälte strömte herein. Es war der Knecht.

«Ihr müsst kommen, Herr Pfarrer.»

«Was willst du so früh am Morgen? Siehst du nicht, dass ich bade?»

«Den Bartlmes hat der Schlag getroffen.»

«Ist er tot?»

«Er liegt vor seiner Hütte.»

«Aber er war doch noch so jung.»

«Schätze, es war zu viel für ihn in den letzten Wochen.»

«Und sein Weib, die Kinder?»

«Folgen ihm nach, wenn sie nicht bald was zu essen bekommen.»

Ulrich erhob sich geräuschvoll aus dem warmen Wasser, stand da, wie der Herrgott ihn erschaffen und die gute Küche des Wirtshauses vollendet hatte. «Dann muss es wohl sein.» Er fuchtelte mit den Händen nach einem Handtuch. Magdalena hielt es ihm im gebührenden Abstand hin. «Schaff ihn zum Friedhof, heb ein Grab aus. Ich erledige das gleich.»

«Jemand muss mir helfen», warf der Knecht ein.

«Geh zu einem der Höfe.»

«Alle sind auf dem Feld. Auch ich muss …»

«Schon gut.» Er rubbelte sich trocken, dachte nach. «Der Hans … wo steckt der Tagedieb?»

Die Frage war an alle gerichtet. Schulterzucken reihum.

«Ich glaube, ich weiß, wo er ist», sagte Magdalena.

«Dann geh ihn holen», bestimmte Ulrich.

«Aber …» Sie blickte an sich herunter, sie war halbnackt.

«Zieh dir was über.» Er warf ihr das Handtuch zu.

Mit dem Stück Stoff um die Hüfte gewickelt ging sie hinüber zur Scheune und öffnete das Tor. Letzte Nacht hatte sie ihn heimkommen gehört, betrunken, heiter, laut. Vom Fenster ihrer Kammer aus hatte sie ihn beobachtet, wie er mit dem Riegel kämpfte, dann versuchte, die Hunde zu beruhigen, schließlich mit ihnen am Boden saß und sie mit seiner Flöte bespielte, denn er hatte allen Grund zur Freude.

«Wo bleibt sie nur, mein schöner Schatz?», hatte er gesungen. «Ich bin bei ihr mit einem Satz …»

Die Elsbeth würde ein Kind bekommen. Ein kräftiger Junge sollte es werden, schön und stark, wie er es war.

Der Gedanke schnitt Magdalena ins Fleisch. Warum ausgerechnet Elsbeth? Diese Hure trieb es mit jedem, der ihr ein Lächeln schenkte. Und jetzt noch ein Kind. Da hatte sie sich den Richtigen als Vater ausgesucht. Hans, der Musikant, der Viehhirte, der Tunichtgut. Keinen Knopf in der Tasche. Was für eine Partie … Aber er war auch der Einzige, mit dem sie es machen konnte – gutmütig wie er war, ehrlich, warmherzig und treu. Er fragte nicht nach ihren anderen Abenteuern, ganz so, als sei er blind vor Liebe. Dabei war es für jeden offensichtlich: Elsbeth war eine läufige Hündin, die jedem ihr Hinterteil entgegenstreckte, der danach verlangte.

Sie sah ihn im Stroh liegen, seinen Rausch ausschlafen. Den Kopf auf der Trommel, die Flöte in der Hand, eine gefleckte Katze hatte es sich neben ihm bequem gemacht und stellte die Ohren auf, als sie Magdalena kommen hörte. Das blonde, lockige Haar hing ihm ins Gesicht, nur die Nase schaute darunter hervor. Er schlief fest, hörte sie nicht kommen. Was für ein Mannsbild. Sie könnte ihn tagelang anstarren und würde sich nicht sattsehen.

Die Gelegenheit war günstig. Magdalena legte den Riegel vor, ging vorsichtig auf ihn zu. Das Handtuch glitt zu Boden. Sie legte sich zu ihm, Seite an Seite, streifte ihm die Haare sanft aus dem Gesicht. Wie schön er war. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals einen schöneren Menschen gesehen zu haben. So jung, betörend, wohlgestaltet. Ein wahrer Engel.

Die Katze fauchte, doch Magdalena wich nicht zurück. Schließlich gab sich das räudige Vieh geschlagen und zog sich murrend zurück.

«Hans», flüsterte Magdalena.

Er reagierte nicht, sie konnte es wagen. Ein schüchterner Kuss. Sie seufzte, schmiegte sich an ihn. Könnte sie nur bis in alle Ewigkeit mit ihm so daliegen …

«Hans!»

Magdalena schreckte auf. Der Knecht kam, um nach ihm zu suchen. Jetzt musste es schnell gehen.

«Hans, wach auf.» Sie rüttelte ihn.

«Was …?»

«Der Pfarrer schickt nach dir.»

Er öffnete die Augen, diese wunderbaren smaragdgrünen Augen.

«Du sollst mit dem Knecht gehen.»

«Welcher Knecht?» Allmählich kam er zu sich, fuhr sich durchs Haar.

«Der Bartlmes ist gestorben. Du musst helfen.»

«Bartlmes?»

«Jetzt komm schon.» Sie half ihm hoch, er stand unsicher und stützte sich auf sie.

«Ist es schon so spät?», gähnte er, als wolle er den Morgen verschlucken.

Zusammen gingen sie hinaus, die Sonne blendete ihn. Der Knecht erwartete sie knurrend.

«Da bist du ja endlich. Komm jetzt, wir haben Arbeit.»

«Es ist viel zu früh, um zu arbeiten», entgegnete Hans.

Der Knecht fackelte nicht lange, nahm ihn beim Kragen und gab ihm noch einen Tritt hinterher. «Los, du Schande von einem Nichtsnutz.»

Zurück blieb Magdalena in ihrer dünnen und viel zu knappen Schürze und blickte den beiden hinterher, bis sie hinter der langen Reihe der Strohhütten verschwunden waren. Der kühle Wind blies ihr entgegen. Aber das machte ihr nichts aus. Sie lächelte und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Er schmeckte gut, dieser Hans, ein Engel auf Erden.

Die Witwe vom Bartlmes hatte aufgehört zu weinen. Wie erstarrt saß sie neben ihrem toten Mann und blickte auf die Hügel, die das Dorf umgaben. Die Kinder stellten an ihrer Seite den Ameisen nach, die den Leichnam für sich entdeckt hatten.

«Fass mit an», bestimmte der Knecht. «Nimm die Füße.»

«Armer Bartlmes», erwiderte Hans stattdessen und kniete sich neben die Witwe hin. Er legte ihr den Arm um die Schulter. «Gräm dich nicht, er ist jetzt an einem besseren Ort.»

Sie antwortete nicht. Ihr Blick war starr, leblos, als wolle sie ihrem Gatten nachfolgen. Die Tränen hatten den Schmutz aus den hohlen Wangen gespült. Bleich war sie wie ein fahler Wintermorgen, dabei blühte alles um sie herum auf. Der Frühling war angebrochen, Vögel zwitscherten, ein frischer Wind kam auf, Vorboten eines neuen Jahrs in diesem Jammertal der Recht- und Besitzlosen.

Der Knecht wollte nicht länger warten. Er gab Hans einen Tritt, dass er zur Seite umkippte.

«Verfluchter Pfeiferhannes! Fass endlich mit an.»

Hans rappelte sich auf. «Ein rechter Grobian bist du … hast du kein Herz?»

Zusammen trugen sie den Bartlmes an der langen Reihe der verlassenen Strohhütten vorbei zum kleinen Gottesacker. Die Männer und Frauen waren auf den Feldern, die Kinder, die eine Hacke halten oder die Saat ausbringen konnten, arbeiteten an ihrer Seite. Die Kranken und Gebrechlichen hüteten die Kleinsten. Mit leerem Blick verfolgten sie den letzten Gang vom Bartlmes – ein Vorgeschmack darauf, wie auch sie enden würden, wenn nicht noch ein Wunder geschah.

Die Erde des Friedhofs war weich vom vielen Regen der letzten Wochen. Es würde schnell gehen. Drei Ellen tief, das sollte reichen für das dünne Gerippe. Der Knecht nahm die Hacke, Hans die Schaufel. Der Pfarrer war auch schon im Anmarsch, in Filzschlappen, das Haar nass, die Kutte schnell übergestreift. Ein kurzes Gebet und ein Kreuzzeichen war alles, was er zur Bestattung beizutragen hatte. Dann machte er sich eilends zurück ins Badehaus, bevor er sich noch eine Erkältung holte.

«Schütt das Loch zu», sagte der Knecht und drückte Hans die Schaufel in die Hand. «Danach kümmerst du dich um deine Schafe.»

Hans nahm es widerspruchslos hin. Besser, er war den Kerl endlich los, als noch weiter von ihm herumkommandiert zu werden. Bevor er dem armen Bartlmes das letzte Tageslicht nahm, sollte er noch etwas Schönes mitnehmen hinüber in die große Dunkelheit. So setzte sich Hans auf den kleinen Berg ausgehobener Erde, nahm seine Flöte zur Hand und spielte ihm ein Lied.

Die Ballade von den Armen und den Reichen

Als Lazarus einst in der Asche hocken musste,

den Leib von Eiterschwären ganz entstellt;

wer von den treuen Nachbarsleuten wusste,

was Elend heißt? Sie lebten nur dem Geld

und rührten keinen Finger für die Armen.

Sie sagten: Wen Gott straft mit harter Hand,

dem darf kein Christ sein Mitleid schenken und Erbarmen,

sonst macht der Mann Geschäfte mit dem Höllenbrand

allüberall, wo sich die Menschen drängen;

denn wer’s lang hat, der lässt es auch lang hängen.

Sie wussten wohl, warum sie diesen Spruch

herunterschnurren, diese Seelenfänger

und Oberhäupter aller Kirchengänger,

sie standen bei den Armen nie in einem Wohlgeruch.

Sie lagen bei den Weibern vorn, bei Männern umgekehrt,

sie fraßen Fleisch und ließen ihre Schäflein fasten.

Ich sah noch keinen Fürsten krank und abgezehrt,

sie darbten nie, sie soffen nur und prassten,

und zogen, wenn’s nicht langte, an den Glockensträngen;

denn wer’s lang hat, der lässt es auch lang hängen.

Alle fragten mich, woher ich das denn wisse,

da ich doch nie die höhre Philosophie

mit solchem Fleiß studierte so wie sie,

stattdessen aber in die schlimmsten Finsternisse

hinunterstieg und mich dem Satanas verschrieb

für einen schwülen Venusinen-Reim …

Ach ja, ich brachte manche lasterhaften Lieder heim

von meinen oft sehr angenehmen Gängen

als Schürzenjäger, Vagabund und Dieb;

denn wer’s lang hat, der lässt es auch lang hängen.

François Villon

2

Im Grenzgebiet zwischen Würzburg und Ansbach

Lichtkaskaden im aufblühenden Wald, das friedliche Plätschern eines Rinnsals, an dessen Ufer Krokusse in voller Blüte. Darüber Vogelgezwitscher, ein vielkehliges Werben. Im Unterholz ein einsames Reh, die frischen Knospen ein Leckerbissen. Das Reh ahnte nichts.

Der Ruf eines Jagdhorns hallte durch die kahlen Bäume, wurde hin- und hergeworfen. Woher er kam, ließ sich nicht feststellen. Ziellose Flucht war der einzige Gedanke. Drei, vier schnelle Sprünge, Ästen knackten unter seinen Hufen, ein Fuchs kreuzte den Weg, ebenso in Panik, wo war der nächste Unterschlupf?

Mit Urgewalt brach sich ein Wildschwein seinen Weg durchs Dickicht, grunzend und geifernd, die beiden Hauer ragten wie Krummdolche aus dem Maul. Es war von beeindruckender Größe und würde der Jagdgesellschaft um den Markgrafen Albrecht Achill von Brandenburg zur Ehre gereichen. Nun galt es das zentnerschwere Monstrum zu erlegen. Die Hunde an den Fersen schlug es Haken, schnaubte und schnappte zur Seite, bis es den Überblick verlor und sich in einer Senke wiederfand, aus der es kein Entrinnen gab.

Der erste Hund sprang ihm an den Hinterlauf, eine schnelle Drehung, und der Kläffer flog im hohen Bogen davon. Der zweite versuchte sein Glück im Frontalangriff und machte Bekanntschaft mit den scharfen Zähnen des Keilers. Ein klägliches Jaulen drang aus seinem sterbenden Körper. Die verbliebenen Hunde waren vorsichtiger. Sie nahmen dieses bebende Ungetüm in ihre Mitte, knurrten und fletschten die Zähne, bis Verstärkung eingetroffen war.

Zuerst kamen zwei Läufer aus den Büschen, keuchende Burschen mit Spießen in den Händen. Der eine stieß ins Jagdhorn, winkte seinen Herrn heran, der andere stillte seinen Durst mit der Wasserflasche, wischte sich den Schweiß von der Stirn.

«Ich geh da nicht runter», sagte er mit Blick auf das Wildschwein. «Das ist Selbstmord.»

«Du tust, was der Herr verlangt», entgegnete der andere. «Aber wie ich ihn kenne, wird das gar nicht nötig sein. Geh zur Seite, da kommt er schon.»

Nervöses Getrappel und das Schnauben von Pferden, ein Wiehern. Aus dem Unterholz kam die Jagdgesellschaft, drei hohe Herren und eine nicht minder einflussreiche Dame. Markgraf Albrecht Achill ritt an der Spitze, ein bulliger Kerl mit starken Armen und festen Beinen, dahinter der Graf von Wertheim, Ihre Ehrwürden Lutger von Schwarzenberg und Freifrau Clarissa von Winterfeld.

Albrecht Achill, hoch zu Ross, blickte in die Senke hinunter. Die Schnauze des Keilers triefte vor Blut, er führte kurze Attacken aus, um die Hunde auf Abstand zu halten.

«Ein Prachtexemplar», sagte er zufrieden. «Was meint Ihr, edle Dame?»

Clarissa kam an seine Seite. Eine Strähne ihres blonden Haares hatte sich gelöst und hing ihr ins Gesicht. Ihre Bewunderung erschöpfte sich in wenigen Worten. «Wahrlich, ein Monstrum. Es ist Euer Gnaden würdig.»

Lauthals lachte der Markgraf auf. «So ist es. Die Kraft zweier Bullen steckt bald in mir. Sagt mir, soll ich ihn für Euch keulen?»

«Tut es nicht, Herr», meldete sich der Läufer mit der Wasserflasche ungefragt zu Wort. «Das Vieh hat schon zwei Eurer Hunde getötet.»

Der andere Läufer ging dazwischen. «Schweig!», aber da war es schon zu spät. Der Markgraf riss sein Pferd herum, es bäumte sich auf. Die Hufe tanzten über dem Kopf des Knechts, er duckte sich.

«Du wagst es, Bursche?!», schrie ihn Albrecht Achill an.

«Verzeiht, Herr, verzeiht.»

«Wer hat dir erlaubt zu sprechen?»

«Niemand, Herr.»

«Dann halt gefälligst dein Maul.»

«Ja, Herr, nie wieder will ich …»

Doch der Markgraf kannte kein Erbarmen. Er gab dem armen Kerl einen Tritt, sodass er die Senke hinunterkullerte und zwischen Hunden und Wildschwein zu liegen kam.

«Nun zeig uns, was für ein Held in dir steckt.»

«Aber, Herr», kam ihm der andere Läufer zu Hilfe. «Das Biest wird ihn zerfleischen!»

«Willst du ihm folgen?!»

Nein, das wollte er nicht. Er trat zurück.

«Ein ungleicher Kampf, Euer Gnaden», sagte der Graf von Wertheim mit Blick in die Senke, wo sich der Läufer erhoben hatte und mit bloßen Händen den Hauern des Keilers gegenüberstand. «Macht es etwas unterhaltsamer und gebt dem Burschen wenigstens einen Spieß.»

Eigentlich war Albrecht Achill nicht danach, er wollte ein schnelles, blutiges Ende, aber mit Blick auf Clarissa, die demonstrativ Desinteresse zeigte und ihre blonden Strähnen unter die Jagdmütze steckte, gab er nach. Er ließ sich einen Spieß geben und warf ihn hinunter, allerdings landete er nicht zu Füßen des Läufers, sondern keine Armlänge vom Wildschwein entfernt. Das wiederum ließ sich davon nicht beeindrucken, sein Feind war ein anderer, ein Zweibeiner, der sich gerade daran machte, aus der glitschigen Senke zu krabbeln, aber ein ums andere Mal abrutschte.

«Helft mir! Um Himmels willen …»

«Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!» Albrecht Achill lachte. «Ist es nicht so, Euer Hochwürden?»

Lutger von Schwarzenberg, ein schmaler und grauer Vertreter der Würzburger Priesterschaft und Mitglied des Domkapitels, nickte beflissen. Aber auch er fand keinen Gefallen an den groben Späßen des Markgrafen. «Seid barmherzig, Euer Gnaden, so will es der Herr.»

«Pfaffengeschwätz.»

Albrecht Achill widmete sich wieder seiner Inszenierung. Der Angriff des Keilers stand unmittelbar bevor. Er schnaubte, schlug die Hauer klackend aneinander und senkte den Kopf. Dann rannte er mit all seiner Wut los, geradewegs auf den Läufer zu. Die Hunde sprangen zur Seite, bellten und sahen, wie sich der Keiler in den Oberschenkel des Läufers verbiss. Blut spritzte, ein Schrei gellte durch den Wald. Der nächste Biss ging zum Hals, er ließ nicht locker, rüttelte und drang tiefer, als es der Läufer überleben konnte. Ein letztes, blutersticktes Röcheln.

«Seht nur dieses Teufelsvieh», sagte Albrecht Achill bewundernd.

«Macht diesem unwürdigen Schauspiel endlich ein Ende», entgegnete Clarissa. Sie schaute nicht hin, rieb sich die Hände. «Mir ist kalt.»

«Möchtet Ihr wirklich, dass ich es tue?» Ein hoffnungsvolles Lächeln flog über sein Gesicht.

Clarissa nickte nur.

«Nun, denn. So sei es.»

Albrecht Achill saß ab. Der Läufer reichte ihm seinen Spieß, doch er schlug ihn aus. Stattdessen zog er eine schwere, ellenlange Klinge aus dem Gürtel und stieg die Senke hinunter.

Der Läufer lag regungslos auf dem Boden, das Gesicht blutüberströmt. Der Keiler hatte ganze Arbeit geleistet, nun wartete er in seiner Ecke auf den nächsten Herausforderer. Die Hunde hielten seltsam still, sie waren verwirrt, schnupperten an ihrem toten Herrchen, leckten sein Blut.

Auf den Geschmack schien auch Albrecht Achill gekommen zu sein. Er stand breitbeinig da, das Saumesser in der rechten, mit der linken zwirbelte er seinen Schnauzer, fixierte den Keiler aus erwartungsvollen, funkelnden Augen.

«Du Teufelsbraten … worauf wartest du noch? Komm schon. Reiß mich um, wenn du kannst.»

Oberhalb der Senke herrschte Überdruss. Die kleine Jagdgesellschaft übte sich in Geduld, bis der Schaukampf ein Ende genommen hatte. Niemand bezweifelte, zu wessen Gunsten er entschieden würde.

«Irgendwann trifft er auf seinen Meister», sagte der Graf von Wertheim, nahm eine Flasche aus der Satteltasche und genehmigte sich einen Schluck Kräuterschnaps.

«Unser Herr im Himmel hat wohl an ihm getan», sagte Lutger von Schwarzenberg, «wenngleich ein wenig Demut ihm gut zu Gesicht stehen würde.»

Clarissa verzog das Gesicht. «Wer’s mit sechzig Jahren noch nicht gelernt hat …»

«Ist er schon so alt?», fragte der Graf Wertheim. «Ist ihm nicht anzusehen.»

«Macht Euch keine Hoffnungen», erwiderte Clarissa, «er wird den Hundertsten mit Schild und Schwert im Sattel feiern.»

«Wie geht es seiner lieben Frau?», fragte Lutger. «Ist sie nicht …?»

Clarissa nickte. «Irgendwann im Sommer müsste es kommen.»

«Das wievielte?»

«Das zwölfte. Die drei Verstorbenen nicht mitgerechnet.»

Aus der Senke erhob sich das zornige Grunzen des Wildschweins und die spöttischen Kommentare des Markgrafen. Der Läufer stand gespannt am Rand mit dem Spieß nach unten gerichtet, bereit sofort einzugreifen, wenn sich die Verhältnisse zugunsten des Keilers ändern sollten.

«Und Ihr, lieber Graf», fragte Clarissa, «wie geht es Euch unter der strengen Zucht Eures Bischofs?»

«Ich kann nicht klagen, werte Freifrau. Die Zucht ist es, die alles zusammenhält.»

«Ich hörte, dass sich der Bischof über die schleifende Disziplin der Pfaffen in Eurem Land besorgt geäußert hat.»

«Ich bin nicht ihr Herr, sondern er.»

«Und doch sei es an Euch, für Anstand und Ordnung zu sorgen. Das Volk ächzt unter den Abgaben an ihre Herrschaft …»

«Was des Kaisers ist, soll auch des Kaisers bleiben», ging Lutger bemüßigt dazwischen. «Der Bischof …»

«… und unter der Liederlichkeit der Priesterschaft», vollendete Clarissa ihren Satz. «Erst kürzlich sah ich einen der Euren betrunken mit zwei Huren im Arm in aller Unbekümmertheit über die Straße gehen, so, als gäb’s nichts Selbstverständlicheres.»

«Ein verirrtes Schaf.»

«In den Badehäusern sitzen sie zu Dutzenden und verprassen ihre Pfründe.»

Ein Aufschrei unterbrach ihre Unterhaltung.

«Heilige Mutter Gottes», rief der Läufer in die Senke und bekreuzigte sich. «Das Teufelsvieh wird Euch töten.»

Die Antwort: «Noch ist es nicht so weit.»

Clarissa fuhr unbeeindruckt fort. «In Augsburg, Speyer und in Worms macht man sich große Sorgen, wohin das alles noch führen soll. Ein Funken genügt …»

«Die Augsburger und Speyerer sollen vor ihrer eigenen Haustür kehren», widersprach der Graf von Wertheim. «Wir haben uns nichts vorzuwerfen.»

Clarissa hielt für einen Moment inne. Sie musste es anders versuchen. «Auch sollt Ihr Thema eines Gesprächs gewesen sein, das Euer Herr mit dem von Mainz geführt hat.»

Der Graf horchte auf, tat es aber schnell wieder ab. «Das dürfte nichts Außergewöhnliches sein.» Das klang wenig überzeugend. «Worum ging dieses Gespräch?», hakte er nach.

Sie zuckte die Schultern. «Ich weiß nichts Genaues, aber wenn Ihr Thema wart, dann muss es etwas Wichtiges gewesen sein.»

Mehr brauchte es nicht. Die Saat war gelegt. Der Graf geriet ins Grübeln. Clarissa war zufrieden. Sie gab dem Pferd eine in die Seiten. Am Rand der Senke machte sie halt. Noch immer belauerten sich der Keiler und der Markgraf, allerdings nicht ohne Spuren hinterlassen zu haben. Der Keiler blutete am rechten Hinterlauf, der Markgraf am Arm. Die Hand, die das Messer hielt, triefte vor Blut. Er blickte erwartungsvoll nach oben. Clarissa nickte.

«Zeit fürs Abendessen», raunte der Markgraf. Er packte einen der toten Hunde und hielt ihn als Köder vor sich her. Furchtlos ging er auf den Keiler zu. «Na los, greif schon an! Dein Schädel wird noch heute meine Jagdhütte schmücken.»

Die Provokation fruchtete. Wieder klackten seine Hauer aufeinander. Er senkte den Kopf und rannte blindlings auf den Wahnsinnigen zu, als könne er ihn mit einem Stoß aus der Senke hinauskatapultieren. Clarissa beorderte ihr Pferd zurück. Das Töten war nicht ihre Sache. Auf den dumpfen Aufprall folgte ein lautes Quieken … und ein triumphaler Jubelschrei.

Die Nacht war hereingebrochen, und die kleine Jagdgesellschaft hatte sich in einem Gasthof eingefunden, um sich von den Strapazen der Jagd zu erholen. In der schummrigen Gaststube saß der Läufer mit einem Kutscher und zwei Dienern an einem Tisch, die Hunde zu ihren Füßen zerbissen die übrig gebliebenen Knochen des Wildbrets. Man würfelte und trank schweren Tauberwein, während sich ihre Herrschaften ein Zimmer weiter der Körperpflege hingaben.

Der Badezuber fasste drei Personen, quer darüber lag ein Brett, das Trinkbechern, Tellern und Kerzen ausreichend Platz bot. Das Wasser dampfte und war mit Milch, Honig und ausgesuchten Kräutern vermischt. Zwei Bademädchen – leicht geschürzt, das knackige Hinterteil blieb unbedeckt – versorgten die Gäste mit Wein, Wild und Süßspeisen, manche auch mit erwärmenden Blicken. In einer benachbarten Nische widmete sich Lutger von Schwarzenberg einer Witwe, die kurz vor Ende der Fastenzeit noch ein Geständnis abzulegen hatte. Einen Badezuber weiter vergnügte sich derweil ein Kaufmann aus Mergentheim mit einem aufgeschlossenen Fräulein aus Rothenburg. Man hatte sich gerade erst kennengelernt und war sich sofort sympathisch gewesen. Ein Musikant spielte auf der Flöte und wusste zur Erheiterung der Gäste so manche Anekdote zu erzählen, meist mit schlüpfrigem Inhalt.

Dem Grafen von Wertheim lag Clarissas Anspielung noch immer im Magen. Er konnte die unbeschwerte Atmosphäre des Badehauses nicht richtig genießen. Selbst die fachkundigen Hände der Magd hatten die Verspannung nicht lösen können. Jetzt saß er bis zur Brust im dampfenden Wasser und stierte auf den Weinbecher vor ihm.

«Sagt, liebe Clarissa», begann er, «wer hat Euch davon erzählt?» Er drehte den Becher mit zwei Fingern, der eingravierte Hirsch wurde von der Meute gehetzt. Hasen hingen aufgeknüpft an einem Ast.

Die Freifrau war bereits beim Dessert. Die Grießköpfchen mit Nüssen und Zimt schmeckten ihr. «Ihr habt nicht zu viel versprochen, Euer Gnaden. Die Küche ist ausgezeichnet.»

Der Markgraf Albrecht Achill saß ihr gegenüber, den Weinbecher in der einen Hand, die Wachtel in der anderen. Er biss genüsslich hinein, lächelte verschmitzt, während er mit den Füßen ihren Schenkel liebkoste. «Wartet, bis Ihr die kleinen Pfannkuchen mit Birnen probiert habt …»

Der Graf wiederholte sein Anliegen. «Wer hat Euch davon erzählt? Worum ging es in dem Gespräch?»

Aus der Nische drang ein Keuchen. Der Musikant hielt das Ohr an den dünnen Vorhang und schnitt eine Grimasse. Seine Zuhörer lachten.

«Es wird schon nichts Schlimmes gewesen sein», beruhigte ihn Albrecht Achill. «Oder habt Ihr Grund zur Sorge?»

«Mein Gewissen ist rein», verteidigte sich der Graf. «Aber dennoch …»

«Wenn Ihr unter meinem Befehl stündet, bräuchtet Ihr Euch keine Gedanken machen. Jeder weiß, wie er mit mir dran ist.»

Clarissa schreckte auf. Der Fuß ihres Gönners wurde langsam unangenehm. Sie rückte ein Stück ab.

«Habt Ihr Euch denn etwas zuschulden kommen lassen?», fragte sie. «Der Bischof ist recht nachtragend in diesen Dingen.»

Dem Grafen wurde es zu viel. Er erhob sich. «Gestattet, wenn ich mich zurückziehe. Ich habe morgen eine lange Reise vor mir.»

«Nur zu, Graf», sagte Albrecht Achill. «Betet, dass Ihr der Gnade Eures Bischofs noch gewiss sein dürft.»

Ohne ein weiteres Wort entstieg der Graf dem Zuber und zog sich in seine Kammer zurück.

«Du wirst ihm folgen», sagte Albrecht Achill, «und mir berichten, was den Grafen umtreibt.»

«Jeder hat vor seinem Herrn etwas zu verbergen … es muss nichts Wichtiges sein», wiegelte Clarissa ab.

«Genau das wirst du herausfinden, mein Täubchen. Ich verlasse mich auf dich.»

Clarissa war nicht begeistert. Der Ritt nach Wertheim war lang und anstrengend. Viel lieber hätte sie den Weg nach Würzburg angetreten, wo sich Gesandte aus dem ganzen Reich aufhielten, luxuriöse Badehäuser zum Informationsaustausch einluden und man weitaus angenehmer die Zeit verbringen konnte als auf einer zugigen Burg.

«Ich könnte mich auch am Hof des Bischofs umhören.»

«Alles zu seiner Zeit. Finde heraus, wie wir ihn auf unsere Seite bringen. Je mehr Ritter ich in meinem Orden vereinen kann, desto größer wird mein Einfluss beim König … und desto schwächer wird der Würzburger.»

Dieser vermaledeite Streit mit dem Würzburger Bischof … Albrecht Achill konnte es nicht länger ertragen, die zweite Geige im Frankenland zu spielen. Ihm, dem tapferen und unbezwingbaren Ritter, stand die Herzogswürde zu und nicht diesem greisen Pfaffen vom Main, der nichts anderes als sparen und beten konnte. Außerdem wollte er Zugriff auf das Landgericht in Nürnberg bekommen. Es war höchste Zeit, den Würzburger endlich vom Thron zu stoßen.

Das Geständnis der Witwe neigte sich in der Nische dem Ende zu, ein letzter Seufzer, und die Absolution wurde erteilt. Lutger von Schwarzenberg streifte den Vorhang zurück, verschwitzt, erschöpft, letztlich zufrieden. Er stieg zu Clarissa und Albrecht Achill in den Zuber, trank des Grafen Becher leer.

«Ihr seid mir ein Mann nach meinem Geschmack», sagte Albrecht Achill und ließ ihm nachschenken. «Sagt, was hat Euch die alte Vettel nun gestanden?»

Lutger antwortete nicht darauf. Stattdessen: «Wo ist der Graf?»

«Zu Bett», antwortete Clarissa.

«Gute Idee», sagte Lutger, «ich werde mich auch bald zurückziehen. Es war ein anstrengender Tag.»

«Nicht so schnell», sagte Albrecht Achill. «Wir haben noch etwas zu besprechen.»

«Keine Sorge, Euer Gnaden», antwortete Lutger, «ich weiß, was Ihr von mir erwartet. Nichts Geringeres als den Sturz des Bischofs.»

3

Morgentau im Auengrund. Nebelschwaden. Die Luft frisch und rein. Die Sonne über den Baumwipfeln, noch blass und schwach, würde bald an Kraft gewinnen. Das Leben erwachte. Vögel, die Frühaufsteher, hießen einen wunderschönen Tag willkommen.

Die Mägde kamen mit Reisig aus dem Wald, schichteten ihre Bündel neben dem Ofen am Badehaus auf, während die Knechte Baumstämme spalteten und Scheite schnitten. Der Ofen musste schnell das Wasser in den Bottichen heizen, die Herrschaften erwarteten ein warmes Bad zum Frühstück.

Aus dem Gasthaus trat Clarissa, atmete die frische Luft und zog die Reithandschuhe über. Die Pferde waren bereits aufgezäumt. Ihr Diener half ihr in den Sattel, er bestieg das zweite Pferd und machte die Zügel des Packpferds fest. Wenn sie stramm ritten, würden sie Wertheim noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen.

Am Fenster im oberen Stockwerk des Gasthauses stand Albrecht Achill im Morgenrock und schaute auf sie herunter. Clarissa spürte seine Anwesenheit. Ein kurzer Blick hinauf. Sie wusste, was er von ihr erwartete, ein Scheitern hätte Konsequenzen. Sie gab dem Pferd die Sporen und los ging’s, geradewegs in die dichten Wälder hinein. Hier war es dunkel und der Diener ritt voraus mit Schwert und Morgenstern bewaffnet, bereit, jeden aus dem Weg zu räumen, der sich ihnen entgegenstellte.

Es dauerte nicht lange, bis sie die ersten Weggefährten trafen, eine Gruppe Wallfahrer, ein unsortierter Haufen mit der Hand am Wanderstab und einem Gebet auf den Lippen. Von ihnen ging keine Gefahr aus. Clarissa ritt im Galopp an ihnen vorüber, ließ sich das eine oder andere Schimpfwort hinterherrufen, ohne es zu strafen.

Wieder im Taubergrund, änderte sich das Bild. Die Sonne brach sich Bahn entlang des geschwungenen Flusses. Sträucher und Bäume standen in voller Blüte, Schmetterlinge tanzten, Bienen summten. Auf den Feldern, die vor ein paar Wochen noch kniehoch im Wasser standen, herrschte jetzt Hochbetrieb. Hafer und Gerste wurden ausgesät, wer im Herbst noch Gründünger ausgebracht hatte, pflügte diesen jetzt unter, säte neuen auf den Feldern, die in diesem Jahr brachliegen sollten. Bei all diesen Arbeiten gingen Frauen und Kinder den Männern zur Hand, Vieh, das eine Egge oder einen Pflug hätte ziehen können, gab es nicht. Männer übernahmen die schweißtreibende Zugarbeit. Es war eine elende Plackerei, reich an körperlichen Strapazen und arm an Ertrag, wenn der Großteil der späteren Ernte an den Lehnsherren abgetreten werden musste.

Hin und wieder blickte eine dieser bemitleidenswerten Figuren auf, schaute, wer da im Galopp an ihnen vorüber ritt, senkte dann aber schnell wieder das Haupt, um die Herrschaft nicht herauszufordern. Immer wieder kam es vor, dass ein betrunkener Lehnsherr oder einer seiner übermütigen Sprösslinge sich einen seiner Bauern zur Brust nahm, sei es aus einer Laune heraus oder weil er glaubte, der Nichtsnutz hätte es verdient. Dann war mit allem zu rechnen. Besser, man hielt den Kopf gesenkt und die Pflugschar in Bewegung.

Noch vor der Mittagszeit passierten Clarissa und ihr Diener drei weitere Wallfahrerhorden, größere und kleine Gruppen. Manche waren gar alleine unterwegs, oft als Stellvertreter, wenn derjenige krank war oder schlicht die Mühen eines langen Fußmarschs scheute. Die einen liefen zum Kloster Bronnbach, die anderen gegenläufig zum Kloster Frauental und die dritten zum Heiligen Blut nach Walldürn. Es schien, als sei das ganze Land zu irgendeiner Pilgerstätte unterwegs, um Ablass von seinen Sünden zu erhalten. Angeschoben wurde das Wallen von Ablassurkunden, die fast jede Kirche besaß, ausgestellt vom Bischof oder gar vom Papst – das war nicht umsonst, Bischof und Papst ließen sich dieses Vorrecht fürstlich versilbern. Letztlich war es eine gute Geldanlage, wenn man einträgliche Pilgerströme anziehen wollte.

Unter die Heilsuchenden mischten sich Buß- und Wanderprediger, zwielichtige Gestalten, abgerissen und verschlagen. In schillernden Worten prangerten sie die Zustände im Land an, die Verderbtheit der Geistlichkeit, das unsittliche Verhalten des Adels und die Ausbeutung der einfachen Menschen. War einer dieser Prediger sprachgewandt, verstand er es, viele Zuhörer für sich und seine Hetztiraden zu gewinnen, füllte sich seine knochige Hand mit der einen oder anderen Münze. Die vielen Bauern, die nur einen Steinwurf entfernt auf den Feldern schufteten, erreichte er selten, und falls doch, dann nur für die Dauer seiner ketzerischen Reden. Spätestens am Abend waren die hehren Worte verflogen, wenn er im Gasthaus saß und sein ergaunertes Geld mit den Huren verprasste.

Das göttliche Heil war nur mit dem notwendigen Kleingeld zu erringen, und davon hatte ein leibeigener Bauer wenig bis gar nichts. Letztlich fehlte es dem Prediger auch an Glaubwürdigkeit. Wer war dieser Kerl überhaupt, fragte man sich, der da gegen die Herrschaft aufbegehrte? Einer, der Gottes Wort nicht nur sprach, sondern auch vorlebte? Sicher nicht. Er war ja noch nicht mal einer von ihnen, jemand, der das Joch der Knechtschaft täglich auf den Schultern spürte und an der Ungerechtigkeit der Welt zerbrechen musste. Nein, ein verlauster Rumtreiber war er, ein heimtückischer Scharlatan und Betrüger, der ihre Gutgläubigkeit ausnutzen wollte. Von dieser Sorte hatte man schon genug gesehen. Besser, man senkte das Haupt und ließ die Pflugschar laufen.

Der Nachmittag ging in den Abend über, und obwohl man gut vorangekommen war, blieb das Ziel außer Reichweite.

«Wir werden es nicht vor Anbruch der Nacht schaffen», gab der Diener zu bedenken. «Besser, wir suchen Schutz in einem Gasthaus und reiten morgen weiter.»

Der Vorschlag war nicht von der Hand zu weisen. Die Pferde waren erschöpft, bald würden sie die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Sollten sie in das letzte Dorf zurückreiten?

«Da vorne ist ein kleiner Ort», schlug der Diener vor, «Niklashausen heißt er, zu Fuß der Gamburg.»

«Ist für meine Bequemlichkeit gesorgt?», fragte Clarissa.

«Es gibt ein Wirtshaus.»

«Auch ein Bad?»

«Nicht was Ihr gewohnt seid, Herrin.»

«Dann werden wir dem Burgherrn einen Besuch abstatten.»

«Die Burg ist verlassen. Von Zeit zu Zeit wird sie von Amtsleuten genutzt, aber …»

«Schon gut», herrschte Clarissa ihn an. Den ganzen Tag im Sattel und dann nicht einmal ein anständiges Bad. Sie hätte früher daran denken müssen, jetzt war es zu spät.

Das Dorf Niklashausen lag am Ufer der Tauber, umgeben von hohen, bewaldeten Hügeln, dazwischen Weinberge, Felder und Wiesen mit Obstbäumen. Der Ort war überschaubar und mit einem geflochtenen Zaun gegen wilde Tiere geschützt. Durch ein hölzernes Tor gelangte man schnell in die Ortsmitte, vorbei an einer winzigen Kirche mit eingefasstem Kirchhof und einem Backhaus ging es zum Wirtshaus, aus dessen oberstem Giebelfenster eine Stange mit einem Holzreifen schaute. Keine Menschenseele war zu sehen.

«Wir sind da», sagte der Diener und saß ab.

«Das ist nicht dein Ernst», schimpfte Clarissa. «Das ist nicht mehr als ein Bauernhof.»

Tatsächlich waren es vier große Bauernhöfe, getrennt durch einen schmalen, langgezogenen Bachlauf, der in die Tauber mündete. Am Ufer reihten sich strohgedeckte Hütten auf, jede nicht größer als ein Unterstand für ein Pferd. Tiere waren in der Dämmerung keine zu sehen, außer ein paar Hunden, die sich knurrend vorsichtig näherten. Stattdessen roch man sie. Ein beißender Gestank nach Jauche hing in der Luft, von irgendwoher verhöhnte sie eine Ziege.

«Wir können nicht mehr zurück», sagte der Diener, «es ist nur für eine Nacht.»

Clarissa hätte ihm am liebsten die Reitgerte um die Ohren gehauen. «Das wirst du mir büßen.»

«Ich werde gleich ein Zimmer für Euch herrichten lassen», versprach er, «es ist gar nicht so übel.» Er öffnete die Wirtshaustür. Der Lichtschein eines Kaminfeuers fiel heraus und mit ihm das vielstimmige Geplapper der Gäste.

Clarissa klopfte sich den Staub aus den Kleidern, korrigierte den Sitz ihrer Kopfbedeckung und folgte ihm mit einem Seufzer nach. In einer Bauernschänke sollte sie also die Nacht verbringen. Sie konnte nur hoffen, dass wenigstens saubere Laken vorhanden waren.

Die Wirtsstube war bis zum Bersten gefüllt. Unter der niedrigen Decke drängten sich Männer, Frauen und Kinder im flackernden Kerzenlicht auf grobgehauenen Bänken, vor ihnen Krüge und Becher mit Wein, Holzteller mit Gemüsebrei, Brot und sogar etwas Fleisch und Fisch. Inmitten der Dorfgemeinschaft eine Braut und ihr Bräutigam. Als sie zur Tür blickten und die feine hochherrschaftliche Dame erkannten, verstummten die Gespräche. Misstrauen und Überraschung in den Augen, einige zeigten ihren Groll unumwunden, knurrten und ballten die Fäuste wegen des ungebetenen Gastes. Für einen Augenblick war Clarissa wie erstarrt. Sie hatte Ratten und Läuse erwartet, eine karge Küche, den Gestank von Schweiß und Moder … doch sie fasste sich schnell, hob das Kinn und schaute selbstbewusst auf die Dorfgemeinschaft herab.

«Wirt!», rief ihr Diener in die Menge, «eine Kammer für die edle Dame. Die beste, die Ihr habt.»

Ein dicker, verschwitzter Mann bahnte sich einen Weg zwischen den Bänken hindurch, wischte sich die nassen Hände an der speckigen Hose ab, deutete ungelenk einen Diener an.

«Verzeiht, Eure Herrschaft, auf hohen Besuch bin ich nicht eingestellt. Das ist ein einfaches Wirtshaus …»

«Schweig», fuhr der Diener ihn an, «soll ich deinem Herrn berichten, dass du seinen Gast abgewiesen hast?!»

Der Wirt schaute ratlos, rieb sich die fettigen Hände. Schließlich befahl er seiner Frau: «Weib, richte unsere Schlafkammer her. Schnell, die edle Dame wünscht zu ruhen.»

Hinter ihm erhob sich der Bräutigam, schenkte einen Becher Wein ein und kam auf sie zu.

«Seid willkommen, edle Dame.» Er reichte ihr den Becher. «Trinkt und esst mit uns, wenn es Euch beliebt.»

Clarissa zögerte. Dieser gepanschte Wein war alles andere als nach ihrem Geschmack, aber für den Moment wollte sie es gut sein lassen. Sie nahm den Becher, nippte und wurde in ihrer Vermutung bestätigt.

«Ich wünsche euch beiden ein langes Leben», sagte sie mit dünnen Lippen, «viele Kinder und ein rechtschaffenes Auskommen.»

«So sei es», fügte ihr Diener hinzu und nahm den Becher entgegen. «Und nun tritt zur Seite.»

Der Bräutigam verbeugte sich und ging auf seinen Platz zurück, der Wirt wies den Weg. «Kommt und erfrischt Euch.»

Unter dem anwachsenden Gemurmel der Hochzeitsgesellschaft führte er sie in einen Nebenraum. Ein Tisch, vier Stühle und ein Kamin, der wohlige Wärme spendete. Es war auffallend sauber hier, kein Vergleich zur verrußten und gammeligen Schankstube.

«Ein einfaches Wirtshaus», sagte Clarissa umherblickend, «mir scheint, du hast so manche Überraschung auf Lager.»

«Die Kammer und das Badehaus gehören mir nicht», antwortete der Wirt. «Ich bewirtschafte es nur für die Hofbesitzer.»

«Das Badehaus?» Clarissa wollte ihren Ohren nicht trauen. «Lass es mich sehen.»

Er zündete eine Kerze an, öffnete die Tür. Tatsächlich, ein Badezuber stand da, der leicht sechs Personen Platz bot, und noch ein kleinerer Bottich für die Kinder, eine Umkleide, Eimer, Seife und Scheren und kleine Messer für die Rasur und das Schneiden der Haare.

Sie konnte ihr Glück kaum fassen. «Lass mir ein Bad ein und sorg für ein Mahl und Wein.»

Ihr Diener drückte ihm Münzen in die Hand. «Das Beste ist gerade gut genug. Los, beeil dich.»

Der Lohn war fürstlich, das Feuer zur Erwärmung des Wassers brannte schnell. In der Zwischenzeit ließ sich Clarissa bewirten. Es gab Gans und Fisch, Huhn und Zicklein, und obwohl das Ganze mehr Raffinesse verdient hätte, schmeckte es Clarissa nach dem anstrengenden Ritt gut. Jetzt noch ein temperiertes Bad und sie würde darüber nachdenken, ihrem Diener die zwanzig Stockschläge zu ersparen, die er eigentlich verdient hatte, sie in einer Bauernschänke unterzubringen.

Da hörte sie ein Johlen und Applaus, kurz darauf Musik. Die Gesellschaft begann zu tanzen und zu singen. Das Spiel auf der Flöte klang zu ihr herüber. Es konnte natürlich an ihrer Zufriedenheit liegen, dass sie doch noch passabel untergekommen war und gegessen hatte, sicherlich auch an der Güte des Spiels; sie war neugierig geworden, ging zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Die Stimme war ungestüm, voller Leidenschaft und Hingabe.

«Wo bleibt sie nur, mein schöner Schatz? Ich bin bei ihr mit einem Satz …»

Ein junger Mann stand da inmitten der Wirtsstube, spielte die Flöte, fröhlich beschwingt und überraschend eingängig. Der Jüngling war ansprechend gebaut, feste Schenkel, schmale Taille, schulterlanges, blondes Haar und ein Strahlen im Gesicht, dass es selbst einer alten Witwe warm ums Herz geworden wäre. Frauen und Kinder umschwärmten ihn, gaben ihm Küsse auf die erhitzten Wangen, tanzende, angeheiterte Jungfern konnten ihre Hände nicht mehr bei sich lassen. Schamlos war das, aber auch betörend.

Seine Worte waren süß und verheißungsvoll.

«Wie gemalt sind ihre Brüste, drück sie fest, der Po ist rund.»

«Wer ist das?», fragte sie ihren Diener.

«Hans heißt er, ein Musikant und Tunichtgut, sagen die Leute.»

Aber singen konnte er.

«Ich drück sie nieder und schön fest, was sie gut geschehen lässt.»

Clarissa schnappte nach Luft. «Was für ein frecher Kerl.»

«Soll ich ihm eine aufs Maul geben?», fragte der Diener eilfertig.

«Nein, lass ihn.» Sie lächelte. Dieser Jüngling verstand es, seine Zuhörer für sich einzunehmen, nicht allein der frivolen Worte wegen, es war seine ganze Erscheinung, die ihn anziehend machte. Sogar die Männer wollten ihm nicht wirklich böse sein, wenn ihre Frauen und Töchter an ihm hingen. Es war ein Spiel um Verführung, das er auch in ihrem Namen spielte. Er sprach aus, was sie im Geheimen dachten.

«Euer Bad ist hergerichtet.»

Magdalena, das Bademädchen, stand in der Tür zum Badehaus, aus dem der Dampf des heißen Wassers und der Duft nach Lavendel drang. Das Gesicht war hinter den offenen langen Haaren versteckt, ein dünnes Badehemdchen kündigte von wohliger Wärme.

«Bring ihn nachher zu mir», sagte Clarissa, bevor sie der Aufforderung folgte.

Das Wasser hatte die richtige Temperatur. Mit einem wohligen Seufzer glitt Clarissa hinein, Magdalena an ihrer Seite wartete auf Anweisungen.

«Wie heißt du?», fragte Clarissa.

«Magdalena», antwortete sie.

«Wasch mich.» Sie hielt ihr den Arm hin. «Aber wehe, du fügst mir einen Kratzer zu.»

«Ich werde aufpassen, Herrin.»

So einfach das kleine Badehaus auch gehalten war, auf göttlichen Beistand wollte man nicht verzichten. Auf einem Regalbrett standen geschnitzte Holzfiguren, Maria mit dem Jesuskind, Engelchen, Sankt Christophorus, Sankt Kilian, doch in der Mehrzahl Mariendarstellungen, eine sogar mit einem aufwendigen, strahlenden Kranz.

«Kommt euer Pfarrer auch zu Besuch ins Badehaus?», fragte Clarissa.

«Gleich nach dem Morgengebet, Herrin.»

«Und da bringt er seine Heiligen gleich mit?»

Magdalena schaute kurz auf. «Die macht Anton, unser Knecht. Er schnitzt sie aus allem, was ihm in die Hände fällt. Wenn Ihr eine haben wollt?»

«Kauft sie sonst niemand?»

«Es finden nicht viele Wallfahrer den Weg in unser kleines Dorf.»

«Obwohl doch so viele unterwegs sind.»

«Ja, Herrin, aber sie rennen alle dorthin, wo ihnen die Sünden schneller vergeben werden. In die großen Wallfahrtsorte.»

«Dabei ist der eine so unnütz wie der andere.»

«Was meint Ihr, Herrin?»

«Nichts.»

Clarissa schloss die Augen, genoss das warme Bad, den Duft des Lavendels und den Schwamm, der über ihre Haut fuhr.

«Euer Hans, der Musikus, scheint sehr beliebt zu sein», sagte sie.

«Er ist ein Gottesgeschenk», antwortete Magdalena bewundernd. «Immer fröhlich, immer gut gelaunt.»

«Bist du verliebt in ihn?»

Sie erschrak. «Aber nein, Herrin.»

«Also doch.»

Letztlich musste sie es eingestehen. «Jede wünscht sich mit ihm zusammen zu sein, doch … er ist schon vergeben.»

«So jung und schon verheiratet?»

«Er lebt in Sünde mit Elsbeth, der Magd vom Großbauern Konrad. Sie erwarten ein Kind.»

«Dann wird bald Hochzeit gefeiert?»

«Hans ist ein armer Schafhirte. Das Wenige, das er verdient, reicht nicht einmal für ihn selbst.»

«Will er nicht fortgehen, sein Glück woanders versuchen?»

«Zurück nach Würzburg kann er nicht.»

«Würzburg?»

«Er stammt von dort … er musste den kleinen Hof verlassen, als die Eltern ihn dem älteren Bruder vermachten.»

«Und wenn er nach Wertheim geht?»

Magdalena zuckte die Schultern. «Ich weiß es nicht, Herrin. Für arme Leute wie uns ist es nicht leicht, ein anständiges Leben zu führen. Wenn nicht ein Wunder geschieht, geschieht nichts. Wir sterben so arm, wie wir geboren wurden.»

Was für ein trostloses Dasein, dachte Clarissa für einen Augenblick, dann besann sie sich. «Hat denn euer Herr, der Graf von Wertheim, keine Verwendung für einen talentierten Musikus an seinem Hof?»

«Ach, der Graf», Magdalena seufzte, «der hat keine Zeit für solche Dinge. Er muss sich um seine Herrschaftsangelegenheiten kümmern.»

Clarissa horchte auf. «Was genau meinst du damit?»

«Ich kann nicht viel dazu sagen, Herrin … Des Grafen Land liegt an der Grenze von vier Ländern …» Sie meinte die Herrschaftsgebiete von Mainz, Würzburg, dem Deutschen Orden und der Markgrafschaft Ansbach-Brandenburg des Albrecht Achill. «… Wer weiß, wann es wieder zum Streit zwischen ihnen kommt. Der Graf muss vorsichtig sein, sich genau überlegen, wem seine Treue gilt.»

Richtig, die Kleine war gar nicht dumm. Die allseits gegenwärtige Gefahr schärfte offenbar die Sinne, selbst bei so einfachem Bauernvolk. Andererseits rief sie Clarissa auch den Auftrag ihres Herrn in Erinnerung. Denn soeben tat sich eine ungeahnte Möglichkeit auf.