Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

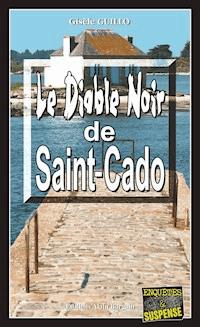

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Cauchemar dans une maison de rêve…

Soleil radieux sur le site enchanteur de la ria d'Etel. Une maison de rêve... c'est le début d'un bel été. Tout est prêt pour que Vincent et Margot, Jean-Luc et Anne-Marie passent de merveilleuses vacances. Et pourtant...

Des mois plus tard, lorsque rentrés à Paris, ils se remémorèrent leur été près de Saint-Cado, ils furent incapables de se rappeler comment avait débuté cette impression de malaise qu'ils avaient tout de suite éprouvée dans cette maison. Encore plus incapables de situer le moment où le malaise avait fait place à l'inquiétude puis à la peur.

Un thriller haletant au bord de la ria d’Étel. À ne pas manquer !

EXTRAIT

Pénélope s’arrêta, stylo-bille en l’air, indécise sur la façon dont il convenait de continuer. Était-elle en train d’écrire son journal intime ou le brouillon de son testament ? Elle n’avait pas encore tranché. Elle penchait pour le testament.

— À votre âge, on a du temps devant soi, rien ne presse, avait dit le notaire.

Justement, si ! Ça pressait. Il était bien question d’âge ! Pour Pénélope, l’urgence était ailleurs : leur faire savoir le plus vite possible que si, le lendemain, une voiture la fauchait en pleine rue ou si une poutre lui tombait sur la tête, ils n’avaient rien, mais alors rien du tout à attendre d’elle. Mais, là encore, elle hésitait. À qui léguer sa fortune ? Fortune était peut-être un mot un peu fort… Elle récapitula : un livret de Caisse d’Épargne – plein à ras bord, quand même – et sa maison. « Petite longère, en partie rénovée, avec jardin et vue panoramique sur la rivière d’Étel », c’est ce qu’avait dit l’agent immobilier quand il était venu la voir. Elle avait failli le jeter dehors. Cela n’avait pas découragé le bonhomme. Il avait insisté, il pouvait faire une estimation précise. Il avait une offre intéressante, des acheteurs étrangers.

« Des acheteurs étrangers ! Tu parles ! » Comme si elle ne savait pas qui était derrière tout cela ! Eux, bien entendu. Ils l’avaient spoliée, oui spoliée, c’était le mot employé par l’avocat qu’elle avait consulté. Et maintenant, ils manœuvraient en sous-main pour la déposséder complètement. Bien des fois, elle avait pensé à l’arsenic ou à la mort-aux-rats… C’est tout ce qu’ils méritaient, ces salauds ! Enfin, à défaut de pouvoir les empoisonner, elle allait leur empoisonner la vie…

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

Editions Bargain, le succès du polar breton. –

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Gisèle Guillo fait partie des Bretons de Paris : carrière parisienne mais fidélité à ses racines bretonnes, notamment à Arradon où elle fait de fréquents séjours. Agrégée de Lettres Modernes, elle a enseigné la littérature comparée et la linguistique, a publié des ouvrages scolaires et universitaires. Elle finit par succomber à sa passion pour la littérature policière et signe ici son huitième polar.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

I

« Je m’appelle Pénélope Martin, saine de corps et d’esprit. J’ai trente-trois ans, mes deux yeux, mes deux bras, mes deux jambes. Et je suis moche. Pas affreuse, non. Laide ? Ce n’est pas sûr. C’est pire. Je suis moche. Désespérément. »

Pénélope s’arrêta, stylo-bille en l’air, indécise sur la façon dont il convenait de continuer. Était-elle en train d’écrire son journal intime ou le brouillon de son testament ? Elle n’avait pas encore tranché. Elle penchait pour le testament.

— À votre âge, on a du temps devant soi, rien ne presse, avait dit le notaire.

Justement, si ! Ça pressait. Il était bien question d’âge ! Pour Pénélope, l’urgence était ailleurs : leur faire savoir le plus vite possible que si, le lendemain, une voiture la fauchait en pleine rue ou si une poutre lui tombait sur la tête, ils n’avaient rien, mais alors rien du tout à attendre d’elle. Mais, là encore, elle hésitait. À qui léguer sa fortune ? Fortune était peut-être un mot un peu fort… Elle récapitula : un livret de Caisse d’Épargne – plein à ras bord, quand même – et sa maison. « Petite longère, en partie rénovée, avec jardin et vue panoramique sur la rivière d’Étel », c’est ce qu’avait dit l’agent immobilier quand il était venu la voir. Elle avait failli le jeter dehors. Cela n’avait pas découragé le bonhomme. Il avait insisté, il pouvait faire une estimation précise. Il avait une offre intéressante, des acheteurs étrangers.

« Des acheteurs étrangers ! Tu parles ! » Comme si elle ne savait pas qui était derrière tout cela ! Eux, bien entendu. Ils l’avaient spoliée, oui spoliée, c’était le mot employé par l’avocat qu’elle avait consulté. Et maintenant, ils manœuvraient en sous-main pour la déposséder complètement. Bien des fois, elle avait pensé à l’arsenic ou à la mort-aux-rats… C’est tout ce qu’ils méritaient, ces salauds ! Enfin, à défaut de pouvoir les empoisonner, elle allait leur empoisonner la vie…

Elle revint à la question. À qui léguer ? Les possibilités ne manquaient pas : des associations plus ou moins farfelues ou caritatives ; et il y avait plus sérieux, l’Ordre de Malte par exemple ou la Fondation de France. Mais, dans la nuit, elle avait eu une idée, une illumination : la Société Protectrice des Animaux. C’était une belle cause, touchante et, en même temps, pour eux, ce pouvait devenir un cauchemar : sa maison, son jardin, transformés en refuge de la SPA… Les animaux abandonnés… On abandonne de tout, des jaguars, des serpents à sonnette… Mais, même en ne pensant qu’aux chiens et aux chats, les odeurs, les miaulements, les aboiements, des nuits entières ; les va-et-vient de voitures pour les journées “portes ouvertes” ; sans compter les incidents, toujours possibles, des molosses furieux qui s’échappent…

— Ça, c’est la meilleure idée ; ça va les faire chier un maximum !

D’ordinaire, Pénélope ne donnait pas dans la grossièreté ; mais quand il s’agissait d’eux, elle perdait toute mesure. Elle reprit son stylo-bille, barra les commentaires sur son physique qui n’avaient vraiment pas leur place dans des dispositions testamentaires et entreprit de corriger sa deuxième phrase. Sonnerie du téléphone. Elle posa son stylo pour aller répondre.

— Allô ? J’écoute.

— Madame Martin ?

— Mademoiselle Martin.

— C’est pour la location de la villa…

— La location…

— Vous êtes au courant ?

Une location… la villa ? Brûlant d’en savoir plus, mais restant sur ses gardes, Pénélope hésita :

— Oui, enfin… je…

— Le numéro de monsieur Martin ne répond pas. J’ai trouvé le vôtre dans l’annuaire, à la même adresse. Je suppose que c’est la même famille ?

— Oui, dit Pénélope.

Cela, au moins, c’était vrai.

— Nous sommes déjà en contact avec monsieur et madame Martin. Mon mari, Vincent Hermelin vous a téléphoné. Je suis Margot Hermelin. Vous vous souvenez de moi ?

Pénélope n’hésita plus :

— Tout à fait.

— Mon mari et moi avons visité la maison sur Internet. J’avais appelé pour dire qu’elle nous plaisait mais que nous devions consulter nos amis ; parce que nous venons à deux familles, vous le savez ?

Pénélope avait retrouvé ses esprits et mentait avec d’autant plus de conviction qu’elle sentait la rage monter en elle :

— Bien sûr.

— Alors, voilà, c’est décidé ; si les conditions sont toujours les mêmes, nous louons la villa pour quatre semaines en juillet prochain.

— Toute la villa ? demanda Pénélope.

Au bout du fil, elle sentit un peu d’étonnement :

— Oui, toute la villa… sauf la pièce réservée pour vos affaires personnelles. Avec jouissance du garage. Pour deux voitures, le garage, n’est-ce pas ?

Machinalement, Pénélope répondait et, sur le mode fielleux, donnait des précisions qu’on ne lui demandait pas :

— Pour deux voitures, oui, enfin, disons pour une voiture et demie et encore, si elle n’est pas grande… Le jardin, bien sûr ; et la piscine… vous savez, elle n’est pas grande, la piscine… et pas chauffée…

Mais rien ne semblait décourager son interlocutrice.

— Ça ne fait rien, c’est seulement pour les enfants. C’était dans nos conventions, n’est-ce pas ?

— Tout à fait, dit prudemment Pénélope.

Le ton était parfaitement poli, la voix agréable, sans la moindre trace d’accent du Morbihan. Pénélope s’enhardit :

— Vous êtes de Paris ?

— Oui.

— Vous serez combien au juste ?

— Six. Quatre grandes personnes et deux enfants, je l’avais précisé à votre frère ; monsieur Basile Martin est bien votre frère, n’est-ce pas ?

— Mon cousin, rectifia Pénélope.

— Donc, nous venons à deux couples, mon mari et moi avec Annick, notre fille de sept ans, et notre fils, Nicolas, cinq ans. Nos amis, monsieur et madame Lemercier n’ont pas d’enfant. Je vous envoie des arrhes immédiatement…

— Pas la peine.

— Mais si ; c’est l’usage pour les locations saisonnières.

— Ah, si c’est l’usage… ricana Pénélope.

— Eh bien, au revoir, et à très bientôt ! Pénélope raccrocha, partagée entre la stupéfaction et la fureur.

— Une location ! Les salauds ! Et, en plus, ils font du fric avec ma maison !

Elle s’accouda à la fenêtre, comme elle le faisait plusieurs fois par jour : pour le terrain, le partage avait été à peu près équitable ; avait-elle assez bataillé pour cela ! Au bout de plusieurs semaines de mesures, de vérifications et de contre-vérifications, elle avait fini par obtenir à peu près la moitié de ce qui avait été le potager et le verger des grands-parents. À peine la succession réglée, elle s’était empressée de faire monter une clôture – aussi laide que possible, la clôture – des poteaux de béton brut, reliés par du grillage d’un vert agressif derrière lequel elle avait installé un abri de jardin qui, en un seul hiver, avait viré du sapin clair au noirâtre. C’est la vue qu’ils avaient quand ils venaient dîner sur leur terrasse ou quand ils invitaient des amis à “prendre un verre”, comme ils disaient, au bord de leur mare à canards.

Au-delà du grillage, s’étendait leur jardin, des arbustes encore maigrichons et deux pelouses au milieu desquelles ils avaient fait tracer une allée sinueuse, histoire de se donner l’illusion d’avoir un parc. Basile et sa femme avaient toujours eu la folie des grandeurs ! Tout au fond, façade de granit, en partie déshonorée par un crépi blanc, il y avait ce qu’on avait toujours appelé la “grande maison” qu’elle ne cesserait jamais de considérer comme la sienne, la villa, comme ils disaient.

— Je t’en ficherai, moi, des “locations saisonnières” !

Comme d’habitude, lorsque la colère la prenait, Pénélope se parlait à voix haute « Et je vais supporter ça pendant tout le mois de juillet ! Et eux, pendant ce temps, avec l’argent, ils vont aller se dorer quelque part au soleil ; comme s’il n’y en avait pas ici, du soleil… Ils vont aller jouer aux touristes ; je me demande combien ils ont demandé pour la location… »

En tout cas, une chose était sûre, au bout du mois – s’ils tenaient un mois – les locataires, quand ils repartiraient, ce serait pour ne plus jamais revenir. Elle allait leur en faire baver aux Parisiens !

II

Un vigoureux coup de genou dans le gond et la grille s’ouvrit enfin dans un couinement pathétique.

— Tu entends, Maman, le portail a pleuré…

— Voyons, Annick, ne dis pas de bêtises ; tu sais bien qu’un portail ne peut pas pleurer !

— En tout cas, il est du genre récalcitrant, commenta Vincent.

— C’est vrai, dit le voisin, mais je le connais. C’est moi qui m’occupe du jardin. Vous voyez, il suffit de soulever un peu là, en dessous, avant de faire tourner la clé. Ceci dit, c’est vrai que vous auriez intérêt à donner un bon coup d’huile dans la serrure. Et quand vous n’avez pas besoin de rentrer la voiture, vous avez le portillon, là, vous voyez ? Il est un peu dur, lui aussi, mais on ne le ferme jamais.

— Merci, dit Vincent, nous vous avons dérangé. mais je crois que, tout seuls, on n’en serait pas venus à bout.

— Mais non, vous ne m’avez pas dérangé. Nous, les Bretons, on est toujours là, pour donner un coup de main !

À la dérobée, Margot lui jeta un coup d’œil : cheveux noirs de jais, des yeux très bleus dans un visage basané.

— Vous êtes breton ? dit Margot, étonnée.

— Breton pur jus ; enfin presque. Mon père est d’Étel et ma mère de Kabylie.

— Nous partageons la location avec des amis, fit-elle, ils arrivent dans moins d’une heure. J’avais commencé par sonner à l’autre maison, la petite, là en face…

— Chez Pénélope ?

— Pénélope, c’est mademoiselle Martin ?

— Oui ; il n’y avait pas de risque qu’elle vous ouvre !

— Pourtant, je l’ai eue au téléphone, il y a une semaine… Elle était très aimable…

— Mais oui, c’est une gentille fille, Pénélope. Mais dès l’instant qu’il s’agit de Basile…

— Monsieur Martin et elle sont cousins…

— Cousins germains. Brouillés à mort. Une histoire d’héritage… ça arrive parfois dans les familles. Enfin, vous voilà chez vous. J’habite à deux pas, je m’appelle Admer ; si vous avez besoin de la moindre chose…

Ils furent interrompus par des cris perçants. Mine de rien, en douce selon son habitude, Nicolas avait commencé à explorer son nouveau domaine ; il venait de trébucher dans un trou de la pelouse. Il était mal tombé, sur des pierres aux angles vifs ; l’un de ses genoux saignait, sur l’autre, une bosse grossissait à vue d’œil.

— Ça commence bien ! soupira Margot. Tu ne pouvais pas rester tranquille un moment ? Je vais chercher la trousse à pharmacie dans la voiture.

— C’est pas ma faute, hurlait Nicolas.

— Mais non, dit Vincent, ce n’est pas sa faute. Regardez-moi cela.

Du pied, il découvrait une dizaine de pierres plates à peine recouvertes par des mottes de gazon.

— Il croyait courir sur l’herbe, dit Vincent, il ne pouvait pas deviner qu’il y avait des pierres. Et regardez ! Ici encore un trou… C’est un véritable piège, cette pelouse, c’est d’un danger !

Il se tourna vers Admer :

— Puisque vous vous occupez du jardin, vous pourriez peut-être…

— Oh, le jardin, j’y viens à peine, de temps en temps, assez rarement, en fait.

Tout d’un coup, Admer avait l’air gêné. Comme pressé de partir, il renouvela mollement ses offres de services et s’éclipsa.

Vincent continuait à bougonner :

— Je ne comprends pas que les propriétaires nous aient laissé une pelouse dans un état pareil. Attention, les enfants, n’allez pas jouer de ce côté-là.

Il leva les yeux vers le côté du jardin.

— Le jardin est mal tenu mais regarde, on voit la mer.

Margot finissait de ranger sparadrap et mercurochrome.

— Ce n’est pas tout à fait la mer, dit-elle, c’est la ria.

— Maman, dit Annick, tu m’avais dit qu’on était près d’une rivière !

— Une rivière, une ria, c’est presque la même chose, sauf que c’est salé…

Nicolas avait cessé de pleurer.

— C’est quoi une ria ?

— On va aller la voir de près, je vais t’expliquer, dit Vincent.

Il entoura les épaules de sa femme.

— Nous n’avons pas déchargé.

— Ça peut attendre. N’oublie pas : nous sommes en vacances !

— Viens. Je gare la voiture dans la cour et on prend un moment pour admirer le paysage.

Le jardin descendait en pente douce, bordé par une haie de saules. À travers les frondaisons des arbres, on devinait le miroitement des eaux.

Ils remontèrent vers la maison pour contempler, de plus haut, le panorama : sous le soleil déjà haut dans le ciel, la ria d’Étel déployait mollement les méandres de ses eaux moirées, traversées par les courants de la marée montante. Sur la gauche, la fine silhouette du pont Lorrois se découpait telle une dentelle dans la lumière matinale. À droite, c’était l’îlot de Saint-Cado, ses maisons blanches serrées autour du clocher. Tout alentour, des criques si proches qu’il semblait que l’on pût les toucher, des bois qui se perdaient dans les découpures de la côte, des îlots comme posés sur leur reflet.

— Bravo, ma chérie ! dit Vincent. Tu nous as déniché une maison de rêve.

III

Derrière ses volets mi-clos, Pénélope observait. Alertée par un bruit de moteur et de portière que l’on claque, elle était accourue à son observatoire favori.

Quelqu’un était descendu : le conducteur, grand, silhouette longiligne.

— Chic, le jean ; même de loin, ça se remarque ; un pull jeté sur les épaules. Par ce temps !

Il avait sorti une clé de son sac de voyage. La clé du portail, bien sûr.

— Bon courage, mon bonhomme !

Il avait introduit la clé dans la serrure, essayé de tourner. En pure perte, évidemment… Sa femme était descendue à son tour.

— Celle-là, on peut dire que ce n’est pas une minceur… et elle est en bermuda, ce qu’il y a de plus dur à porter. Moi, je n’en mets pas et pourtant je ne suis pas aussi… je suis plus mince qu’elle.

Par la fente des volets entrebâillés juste ce qu’il fallait pour tout voir sans être vue, Pénélope ne perdait pas un seul des gestes des nouveaux venus. Elle les vit chacun à leur tour fourrager dans la serrure, s’arcbouter, ensemble, sur le portail. Ils avaient l’air de s’énerver lorsque les autres apparurent du bout de la route. Les parents et les deux enfants. Ceux-là, c’étaient les Hermelin, Pénélope les connaissait déjà. Elle avait assisté à leur arrivée.

Il y eut des exclamations, des embrassades. Elle percevait des bribes : « Non, pas trop de monde sur l’autoroute… Temps magnifique… Pourvu que ça dure… Bretagne du Sud… Microclimat… »

Pénélope haussa les épaules : des questions sans intérêt, des réponses qu’on n’écoute pas.

— Tous les mêmes, ces touristes ! se dit-elle.

Elle tendit l’oreille.

— Pourquoi n’avez-vous pas rentré la voiture ?

— Nous n’avons pas réussi à ouvrir le portail.

— Attendez, dit celle qui devait être Margot Hermelin, Vincent va ouvrir ; on vient de nous montrer comment faire.

Pénélope guignait toujours. Elle vit le nommé Vincent tenter de soulever le bas du vantail à l’endroit indiqué par Admer, tandis que sa femme s’acharnait sur la serrure.

— On va bien y arriver quand même !

Il eut beau s’échiner, ça ne marchait pas.

— Et pour cause ! pensa Pénélope.

Les deux hommes s’y mirent ensemble ; sans plus de succès. Les femmes vinrent à la rescousse. Le portail résistait toujours.

— On ne va pas y passer la journée, dit le nouveau venu. Je laisse la voiture dehors ; tu dis qu’il y a une porte, sur le côté ? Je vais rentrer les bagages par là.

Tout doucement, Pénélope agrandit un peu la fente entre les deux battants ; elle tenait à ne rien perdre du déchargement. Peut-être allaient-ils essayer encore une fois de venir à bout de la serrure. En jubilant, elle les vit qui faisaient la chaîne pour se passer valises et sacs jusqu’à celui qu’on appelait Jean-Luc, lequel les déposait aux pieds des trois marches donnant accès à l’intérieur. On en était aux bicyclettes des enfants quand, soudain, Pénélope entendit un gémissement. Elle repoussa encore d’un cran les battants du volet : le nommé Jean-Luc, grimaçant de douleur, se tenait la cheville à deux mains, assis sur la première marche du perron…

— Toi aussi ! s’écria Margot.

— Comment, moi aussi ?

— Nicolas, tout à l’heure… Qu’est-ce qui s’est passé ?

— Je viens de me tordre le pied, là.

De la tête, il désignait la prise d’eau, tout près de la porte de la cuisine. On s’empressait autour de lui ; chacun y allait de ses remarques, de ses conseils.

Pour mieux entendre, Pénélope écarta encore les battants. L’un d’eux lui échappa et se rabattit malencontreusement sur le mur avec un bruit sec. Ils avaient tous levé la tête de son côté et la regardaient, étonnés.

D’un bond, Pénélope se retira. On entendit la fenêtre se fermer dans un claquement rageur.

Vincent inspecta l’étroite allée de terre qui menait du portillon à la cuisine ; en un instant, il repéra un autre trou à peine visible sous la terre fraîchement retournée.

— Drôle d’endroit, bougonna-t-il, ce n’est pas un jardin, c’est une taupinière !

IV

Le médecin palpait la cheville.

— C’est une entorse. Sans complication. Hématome modéré. Je vous fais mal, là ?

Jean-Luc grimaça.

— Plutôt, oui. D’ailleurs, je n’ose même pas poser le pied à terre.

Le médecin rangea sa trousse et s’attabla pour rédiger son ordonnance.

— Je vous prescris un antalgique. Demain, ce sera déjà moins douloureux. Cheville au repos complet pendant au moins une semaine. Ensuite…

— Je pourrai nager ?

Le médecin abaissa ses lunettes pour considérer le zombi qui lui posait cette question saugrenue :

— Si vous y tenez. Avec deux bras, une jambe et la canne anglaise qu’on va aller vous chercher à la pharmacie. Mais ce ne sera pas simple…

Il prit le parti de sourire.

— Je sais, votre femme me l’a dit, vous êtes arrivé en vacances hier. Pas de chance ; mais vous pouvez faire de la bronzette et, dès qu’on accepte de tourner le dos à la plage, on découvre que le pays est plein de ressources ; vous verrez.

Sur ces paroles consolantes, il prit congé. Jean-Luc regarda les visages consternés qui faisaient cercle autour de lui.

— Ne faites pas ces mines d’enterrement ! Je suis blessé mais pas malade. Vous n’allez pas vous occuper de moi. Je ne veux pas vous gâcher vos vacances.

Comme d’habitude, Anne-Marie gardait le sourire.

— On va positiver et, d’abord, profiter du soleil. J’installe la table du déjeuner sur la terrasse. Il fait un temps magnifique. Tu viens m’aider, Annick ?

Nicolas, lui, s’était installé, accroupi au pied de la chaise longue où son grand copain était allongé.

— Tu pourras quand même me porter sur tes épaules ?

— Pas tout de suite, répondit Jean-Luc. Et pour toi, pour ton genou, qu’est-ce qu’il a dit le médecin ?

— Le toubib ? Il est méchant, il a tiré sur mon genou et après, il a appuyé sur la bosse, il m’a fait mal ; il a dit que c’était pas grave, qu’on allait me mettre un pansement qui mouille pas…

— Imperméable ?

— Oui, c’est ça ; que je pouvais courir et apprendre à nager avec Papa et que…

Ils furent interrompus par un fracas de vaisselle cassée. Annick venait de lâcher sa pile d’assiettes sur le ciment de la terrasse. Elle rentra en criant dans la cuisine :

— Maman ! Il y a une grosse bête noire, là-bas. Elle me regarde, elle m’a tiré la langue !

Apeurée, au bord des larmes, elle pointait le doigt. Tous les regards se braquèrent vers le bout du jardin. En partie masquée par les deux bouleaux, une grande forme noire, de taille humaine, dépassait la haie de troènes.

Ils descendirent vers le fond du jardin. De l’autre côté de la clôture, se dressait un grand cerisier. Tout en haut, à l’une des branches maîtresses pendait un énorme animal, quelque chose comme un matou monstrueux aux pattes déployées comme des bras menaçants. Ils s’approchèrent du grillage pour mieux voir le mannequin qui se balançait mollement au bout de sa branche. Le cou enserré dans une cordelette tenait la tête inclinée comme celle d’un pendu. Et, de la gueule béante, dépassait une langue de chiffon rouge vif.

Vincent prit sa fille dans ses bras, lui colla le visage contre le grillage :

— Regarde, ce n’est qu’un pantin en chiffon, pour effrayer les oiseaux. On appelle ça un épouvantail. Mais, il faut dire, fit-il en reposant Annick à terre, qu’on a soigné la mise en scène.

— Qu’est-ce que c’est que cette horreur ! s’exclama Anne-Marie. Je comprends qu’Annick soit effrayée. Il y a de quoi donner des cauchemars aux enfants.

— Aux grandes personnes aussi, renchérit Margot. Hier, quand nous sommes arrivés, il n’y avait rien, j’en suis sûre. Nous avons fait le tour du jardin, je l’aurais remarqué, cet épouvantail. Je vais aller sonner chez elle…

— Qui elle ?

— La cousine des propriétaires. Elle s’appelle Pénélope. On ne peut pas laisser cette affreuse chose en face de la terrasse où nous prenons nos repas, je vais le lui faire comprendre.

Mais il fallut remettre la séance d’explications à plus tard car, malgré plusieurs séries de coups de sonnette insistants, personne ne répondait chez Pénélope Martin.

— Drôle de début de vacances ! dit Jean-Luc qui avait suivi la scène de sa chaise longue.

Drôle, c’était une façon de parler… La veille, ils avaient pris possession des lieux et ce premier contact avec la maison où ils allaient vivre ensemble pendant un mois leur avait laissé des impressions contrastées.

Tout le monde avait apprécié les salles de bain modernes, pimpantes, la grande cuisine claire, fraîchement repeinte, luxueusement équipée.

— C’est ce qui m’avait plu quand j’avais visité la maison sur Internet avait dit Margot.

Le reste, en particulier les pièces à vivre du rez-de-chaussée, était vétuste et d’une tristesse affligeante. Anne-Marie résuma l’impression générale :

— On a l’impression que, dans cette maison, la vie s’est arrêtée, il y a cent ans.

— Soixante-dix environ, rectifia Vincent.

Il était planté devant un grand bahut à dessus de marbre.

— Époque juste avant-guerre ; 1935-1939. C’est du palissandre. Cela redevient à la mode. Il y a une forte demande pour le mobilier de cette époque.

Les chambres distribuées, les valises défaites, ils s’étaient installés au salon, autour de Jean-Luc, pour souffler un peu avant de se lancer dans la corvée des courses de première nécessité. Brusquement, Anne-Marie rejeta le magazine qu’elle commençait à feuilleter.

— Excusez-moi, je sors. Je ne sais pas ce que j’ai, je me sens mal dans ce salon.

— C’est vrai, dit Margot, ce mobilier est peut-être coté chez les antiquaires mais moi, je le trouve d’une laideur déprimante.

Ce qui, de l’avis général, était sans importance. On était ici pour prendre l’air, le soleil, pour lézarder sur les plages, pour nager. On allait bouder le salon et ses fauteuils en “vachette pleine fleur” – comme le précisait l’état des lieux – et la salle à manger aussi accueillante qu’un buffet de gare.

Mais le soir, lors de leur premier dîner sur la terrasse, ils eurent un choc : l’épouvantail, violemment éclairé, était plus présent que jamais.

Vincent grimpa quatre à quatre à l’étage et redescendit aussi sec.

— Elle a branché un spot ?

— Deux.

On fit déménager les enfants, dos tourné au jardin. Quant à Margot, Vincent, Jean-Luc et Anne-Marie, ils dînèrent, dans les senteurs montant du jardin fraîchement arrosé, dans la lumière dorée du coucher de soleil, face au chat monstrueux qui les regardait de ses yeux vides.

V

Pénélope Martin coupa le contact, sortit de la voiture, sans faire claquer la portière. Elle fit trois pas et, sur le point d’ouvrir sa porte, elle s’immobilisa sur le seuil pour inspecter les alentours. Personne en vue. Depuis trois jours qu’elle jouait à cache-cache avec les locataires de la “grande maison”, elle avait réussi à déjouer toutes leurs tentatives pour établir le contact. À plusieurs reprises, on avait sonné, actionné la clochette qu’elle gardait à l’entrée du jardin, par coquetterie. Elle avait branché son téléphone sur répondeur ; ce qui, pour le moment, ne les avait pas découragés. Il y avait aussi ce mot – aimable, il fallait en convenir – trouvé dans sa boîte aux lettres et auquel elle s’était bien gardée de répondre. Ce qu’ils voulaient ? Pas difficile à deviner. Elle les avait entendus se récrier quand ils avaient découvert Théodore. Sa ligne de défense était simple : est-ce qu’on pouvait lui en vouloir de protéger ses cerises contre les étourneaux ? Généralement, elle ne sortait son épouvantail que lorsque Basile et sa femme invitaient des amis. Cette fois, vu la situation, Théodore resterait sur son arbre jusqu’à la fin du mois.

Elle entra chez elle, ouvrit tout grand les volets, même ceux du “jardin de derrière” : elle était seule. Par ce temps superbe, les Parisiens devaient être encore à la plage, même celui qui boitillait sur sa canne anglaise. Elle quitta sa tenue de bureau censée dissimuler ses rondeurs : chemisier flottant sur une jupe stricte, à mi-mollet. Elle s’octroya une douche rapide et consulta la pendulette de sa chambre : à peine six heures.

Elle s’étira en soupirant d’aise, elle avait, devant elle, une bonne heure de tranquillité. Car, à force de les observer, derrière ses volets, dès qu’elle en avait l’occasion, le matin avant de partir pour Lorient et en fin de soirée, lorsqu’elle rentrait, elle connaissait leurs habitudes, leurs vêtements, leurs prénoms. Elle finissait même par éprouver le curieux sentiment, sans leur avoir jamais parlé, de les connaître presque comme – mais elle se serait fait couper en morceaux plutôt que d’en convenir – presque comme des amis. Des amis… c’était ce qui lui avait toujours manqué.

Elle passa un vieux jean et un tee-shirt presque neuf mais qui lui boudinait les seins, un mauvais achat – un jour que, pleine d’espoir, elle commençait un nouveau régime – et elle descendit avec l’intention d’arroser ses plantations.

Elle brancha le tuyau de l’arrosoir, ouvrit le robinet et commença par les plants de tomates qui commençaient à rosir.

— Si le beau temps continue…