7,99 €

7,99 €

oder

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

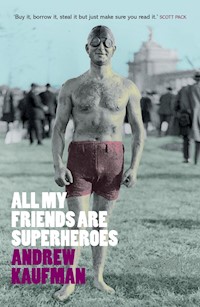

- Herausgeber: Luchterhand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2010

Tief traurig, total abgedreht, und wunderwunderschön!

Aby will ihre Mutter zurückholen, die die Familie vor langer Zeit verlassen hat. Doch Aby ist keine normale junge Frau: ihre Haut schimmert grün, und es gelingt ihr nicht immer, die Kiemen an ihrem Hals zu verdecken. Sie gehört dem Volk der Aquatics an, sie möchte nicht, dass ihre Mutter als »entwässertes« Landwesen, weitab von der Heimat stirbt. Und auf ihrem beschwerlichen Weg von der Unterwasserstadt in die kanadische Prärie wirbelt Aby das Leben der Leute, denen sie begegnet, gehörig durcheinander ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

4,9 (16 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Teil 1 - Andenken: Rebecca (erster Teil)

Eins - Die Frau, die ihre Gefühle nicht für sich behalten konnte

Zwei - Die vielen Gründe, warum Rebecca Reynolds Lewis Taylor hasst

Drei - Vier Quadratmeter Segeltuch

Copyright

1

Andenken: Rebecca (erster Teil)

Eins

Die Frau, die ihre Gefühle nicht für sich behalten konnte

Die Limousine, die Rebecca Reynolds und Lewis Taylor zur Beerdigung fahren sollte, war in Toronto mitten auf einer Kreuzung liegengeblieben. Der lange schwarze Wagen stand in westlicher Richtung auf der Queen Street und blockierte somit die Broadview Avenue. Rebecca und Lewis hielten die äußeren Plätze auf der Rückbank besetzt, dazwischen saß niemand.

Beide trauerten um Lisa Taylor, die Rebeccas kleine Schwester und Lewis’ Ehefrau gewesen war; abgesehen davon hatten sie nicht viel gemein. Lewis war relativ klein. Sein Anzug und seine Frisur wirkten modisch. Rebecca hingegen war ziemlich groß, ihr naturbraunes Haar war zu einem schulterlangen Bob geschnitten, und sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid. Während der Fahrer den Zündschlüssel immer wieder vergeblich drehte, starrten die zwei aus ihrem jeweiligen Fenster, symmetrische Körperhaltung.

Rebecca überlegte vor sich hin, ob der Motor kaputt war oder einfach nur der Tank leer. Sie strich ihr Kleid glatt, bis der Stoff keine Falten mehr warf. Sie bemerkte, dass sie in der Nähe von E. Z. Self Storage liegengeblieben waren, dem Mietlager, wo Rebecca den Lagerraum Nummer 207 angemietet hatte. Sie spielte an ihrer Handtasche herum und ließ den Verschluss auf- und zuschnappen. Dann fiel ihr Blick auf den Teppich unter ihren Schuhen, und sie erinnerte sich daran, dass sie in einer Limousine saß und auf dem Weg zur Beerdigung ihrer Schwester war. Die Trauer und die Schuldgefühle holten sie wieder ein.

Lewis wurde von denselben Gefühlen überwältigt. Der Kummer war schwarz und klebrig, die Traurigkeit stechend und schmerzhaft, die Schuldgefühle erdrückend. Drei Tage und elf Stunden waren vergangen, seit er den Leichnam seiner Frau entdeckt hatte, und bis zu diesem Moment hatte Lewis nichts gefühlt. Eine Woge der Erleichterung überspülte ihn. Dann fiel ihm plötzlich ein, dass er neben Rebecca saß und die Gefühle nicht ihm, sondern ihr gehörten.

»Oh«, sagte Lewis.

»Tja«, erwiderte Rebecca.

»Tja«, wiederholte Lewis. Die Traurigkeit, die seine Schwägerin ausstrahlte, führte Lewis sein eigenes Versagen ebenso deutlich vor Augen wie Rebeccas außergewöhnliche Fähigkeit, ihre Emotionen in die Welt hinauszustoßen wie andere Leute ihren Atem.

Seit dem Tag ihrer Geburt war Rebecca in der Lage, Gefühle abzusondern. Zunächst war alles schwarz gewesen, dann plötzlich hell und bunt. Rebecca hatte keine Ahnung, was passierte. Es tat weh, und sie konnte sich nicht dagegen wehren. Sie konnte nichts erkennen, denn sie wusste nicht, dass sie Augen hatte und dass das Licht und die Farben durch eben diese Augen einfielen.

Als sie zum ersten Mal von fremden Händen berührt wurde, wusste Rebecca nicht, was Hände sind oder Haut oder Berührungen. Sie wusste nur, dass das Pochen fehlte. Da war die Dunkelheit gewesen und das Pochen, beständig und beruhigend, und nun waren sie weg. Die neugeborene Rebecca war erschüttert. Angst und Beklemmung packten sie und machten an ihren Körpergrenzen nicht halt. Die Gefühle breiteten sich im ganzen Raum aus. Sie überfielen alle Anwesenden. Der Arzt hielt inne und starrte auf das Kind in seinen Händen. Die Krankenschwestern ließen die Tabletts aus rostfreiem Stahl sinken und sahen einander ratlos an. Alle lauschten dem Summen der Maschinen.

»Was ist los? Was ist mit ihr los?«, fragte Rebeccas Mutter.

Weil der Arzt nicht wusste, was los war, tat er das Übliche. Er schnitt die Nabelschnur durch und legte der Mutter das Baby auf den Bauch. Rebecca hörte das Pochen. Sie schloss die Augen, und es wurde dunkel. Sie fühlte sich wieder sicher und geborgen, und sie gab das Gefühl an alle Anwesenden weiter. Der Arzt, die Krankenschwestern und die Mutter seufzten wie aus einem Mund. Im Kreißsaal wurde es still, und Rebecca schlief ein.

Rebeccas Gefühle hatten unterschiedliche Reichweiten - je intensiver die Regung, desto weiter strahlte sie. Um das Glück nachzuempfinden, das sie spürte, wenn sie zufällig ihre Lieblingssendung im Fernsehen entdeckte, musste man sich in unmittelbarer Nähe ihres Kopfes aufhalten, man musste ihn fast berühren. Aber wenn sie verliebt war, bekamen das selbst die Nachbarn im nächsten Häuserblock mit. Daraus ergaben sich viele Probleme, denn Rebecca strahlte ausgerechnet jene Gefühle am weitesten aus, die sie am liebsten für sich behalten hätte.

Die Limousine stand immer noch mitten auf der Kreuzung, als Rebecca einen Blick aus dem Fenster warf und einen weißen Honda Civic bemerkte, der auf sie zugerast kam. Der Fahrer machte keine Anstalten zu bremsen.

»Das Auto wird uns rammen«, sagte sie leise.

Lewis hatte den Kopf längst gedreht, weil er Rebeccas Angst gefühlt hatte. Als der weiße Honda Civic weniger als einen halben Block entfernt war, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, machten Lewis und Rebecca eine sehr merkwürdige Beobachtung.

»Hast du das gesehen?«, fragte Lewis.

»Ja«, sagte Rebecca.

Anscheinend hatte der Fahrer des Honda grüne Haut. In diesem Moment trat das Wesen auf die Bremse. Die Hinterräder blockierten, die Reifen quietschten und der beißende Geruch von verbranntem Gummi breitete sich aus, während der weiße Honda Civic auf die Limousine zuschlitterte. Als er schließlich zum Stillstand kam, waren zwischen der Stoßstange und der Seitentür, hinter der Rebecca saß, nur wenige Zentimeter Platz. Zehn Sekunden lang blieben die Insassen beider Autos reglos sitzen und starrten einander durch zwei Windschutzscheiben hindurch an. Lewis und Rebecca waren von der grünhäutigen Frau so fasziniert, dass sie nicht hörten, wie der Fahrer den Motor anließ. Die Limousine machte einen Satz nach vorn, und sie wurden auf die Rückbank gedrückt. Ein zweiter Ruck warf beide zu Boden.

Rebeccas Gesicht wurde in den Teppichboden gedrückt, der nach Bleiche und Champagner roch. Sie krabbelte aus dem Wagen. Sie hatte es zu eilig, einen zweiten Blick auf die Fahrerin des weißen Honda zu werfen, um sich zu bücken und den Inhalt ihrer Handtasche aufzusammeln, der auf der Straße verteilt lag. Rebecca kletterte aus der Limousine, dicht gefolgt von Lewis und dem Fahrer. Die drei standen mitten auf der Kreuzung. Der weiße Honda Civic fuhr in südlicher Richtung weiter, er wurde immer schneller und bog an der nächsten Ecke ohne zu blinken nach rechts ab. Rebecca hatte am Nummernschild die Provinz Nova Scotia erkannt.

»Das war knapp«, sagte der Fahrer. Rebecca nickte. Lewis hob beide Hände und ging rückwärts. Er hatte gehofft, die so verzweifelt ersehnte Trauer würde sich bald einstellen. Jetzt aber, wo er beinahe von einer grünhäutigen Frau getötet worden war, wurde ihm klar, dass seltsame Dinge vor sich gingen und das erhoffte Gefühl sich kaum noch einstellen würde. Er hielt die Hände in die Luft, ignorierte die hupenden Autos, deren Weg er blockierte, und entfernte sich rückwärts von der Limousine.

»Lewis? Was tust du da?«, fragte Rebecca. Ihre Verwirrung reichte über zwei Fahrspuren hinweg.

»Ich kann nicht mitkommen.«

»Warum nicht?«

»Weil sie dort sein wird. Sie wird mich sehen. Sie wird es merken.«

»Was wird sie merken?«

»Es tut mir leid.«

Lewis wedelte mit der rechten Hand und hielt ein Taxi an, das vor ihm zum Stehen kam.

»Das wird dir noch leidtun!«, rief Rebecca. Ihre Wut erfasste die Fußgänger auf der gegenüberliegenden Straßenseite; einige blieben stehen und starrten herüber, andere huschten weiter. Lewis stieg ins Taxi und zog die Tür zu. Er starrte geradeaus und konnte Rebeccas Wut fühlen, als sei es seine eigene.

Zwei

Die vielen Gründe, warum Rebecca Reynolds Lewis Taylor hasst

Als die Limousine endlich die Kreuzung von Queen und Broadview hinter sich gelassen hatte, streifte Rebecca ihre Schuhe ab, legte sich auf die Rückbank, stemmte ihre Fußsohlen gegen die kalte Seitenscheibe und legte in Gedanken eine Liste der Gründe an, warum sie Lewis Taylor hasste. Es fiel nicht schwer. Erstens: Er ist arrogant. Zweitens: Er ist ein Arschloch. Drittens: Er wird nie und nimmer einsehen, dass sie unersetzlich ist. Noch bevor die Limousine die Parliament Street erreicht hatte, war Rebecca bei Grund Nummer zwölf angekommen, und die Liste wurde immer länger, je weiter sie auf der Queen Street in westlicher Richtung dahinrollten.

Rebecca drückte ihre Füße an die Scheibe und schloss die Augen. Sie atmete tief durch, weil sie wusste, ihre Wut würde den Fahrer unnötig aufregen. Sie riss sich zusammen, konnte sich aber nicht beruhigen. Sie hob die Hand und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. In spätestens dreißig Minuten musste sie in der Kirche sein. Sie setzte sich auf und senkte die getönte Scheibe ab, die sie vom Fahrer trennte.

»Ich möchte erst um kurz vor halb zwei ankommen«, sagte sie.

Sie ließ die Trennscheibe hochfahren und streckte sich wieder auf der Rückbank aus. Das Auto bog scharf nach rechts ab, und Rebecca versuchte, sich an den genauen Moment zu erinnern, an dem ihr Hass auf Lewis Taylor begonnen hatte. Es war der Moment des Kennenlernens gewesen.

Rebecca war damals Studentin und auf einen unangekündigten Besuch nach Hause gefahren. Es war Nachmittag, und erwartungsgemäß war niemand zu Hause. Lisa ging noch zur Schule, ihre Eltern waren bei der Arbeit. Rebecca machte sich ein Sandwich und ging hinauf in ihr altes Mädchenzimmer, um zu lernen. Stunden später - sie war immer noch dabei, sich die relative Atommasse der Elemente einzuprägen - hörte sie plötzlich laute Musik.

Rebecca klappte das Buch zu und ging nach unten. Die Musik wurde immer lauter, aber erst im Wohnzimmer merkte Rebecca, dass im Keller live gespielt wurde. Auf halber Höhe der Kellertreppe begriff Rebecca, dass ihre Schwester in einer Band spielte, genauer gesagt in einem Synthipop-Duo.

Lisa spielte Keyboard, während ein Drumcomputer tickte und ein Junge, den Rebecca nicht kannte, ins Mikrofon sang. Seine Stimme klang furchtbar - dünn und weinerlich. Seine Frisur war modisch, seine Pose kalkuliert schlaff. Noch bevor sie die unterste Treppenstufe erreicht hatte, projizierte Rebecca ihre Abneigung in den Raum.

Lisa und Lewis erschraken weniger über Rebeccas überraschendes Auftauchen als über die Feindseligkeit, die sie verstrahlte. Lewis schaltete das Mikrofon aus und legte es auf den Boden. Lisa ließ die Finger auf den Tasten liegen, so dass das Keyboard einen langgezogenen E-Dur-Akkord von sich gab.

Als sie im Keller stand, entdeckte Rebecca einen weiteren Grund, Lewis nicht zu mögen. Er war sich der Tatsache nicht bewusst, dass Lisa in ihn verliebt war. Rebecca hatte es sofort an der Hüfststellung ihrer Schwester bemerkt, und wie sie ihn immer wieder ansah und dabei mit den Augen lächelte.

»Äh, das ist meine Schwester«, sagte Lisa schließlich und nahm die Hände vom Keyboard. Der Drumcomputer tickte weiter. »Rebecca, das ist Lewis.«

»Schön, dich kennenzulernen, Rebecca.«

Rebecca antwortete ohne Worte.

»Machen wir Schluss für heute?«, fragte Lisa, aber da hatte Lewis seine Tasche schon in der Hand. »Bis dann«, sagte er und starrte auf seine Schuhe.

Als Rebecca merkte, dass sie nicht mehr fuhren, hielt ihr der Fahrer längst die Tür auf. Sie schaute auf ihre Uhr: 13.35. Sie schlüpfte in ihre Schuhe und schloss die Liste mit dem überzeugendsten aller Gründe ab, warum sie Lewis Taylor hasste: Er hatte nicht auf ihre Schwester aufgepasst.

Im Kirchenfoyer entdeckte Rebecca ihre Mutter, die von zwei Onkeln und einer Tante belagert wurde. Rebecca verschränkte die Hände hinter dem Rücken und lungerte am Rand des Grüppchens herum. Weil sie sich verzweifelt nach einer Zigarette sehnte, kramte sie in ihrer Handtasche nach einem Nikotinkaugummi - eine vorübergehende Notlösung, auf die sie seit zwei Jahren zurückgriff. Sie schaute in die Tasche, fand die Schachtel auf Anhieb und drückte ein Kaugummi aus der Blisterpackung. Das Knistern hallte durchs Foyer und wirkte unpassend, aber Rebecca hörte nicht auf. Nicht einmal, als ihre beiden Onkel die Glatzköpfe in ihre Richtung drehten.

Rebecca bemerkte, dass sich der Slip ihrer Mutter unter dem Kleid abzeichnete. Sie bahnte sich einen Weg und nahm ihre Mutter bei der Hand. Sie wollte sich nicht anlehnen, sondern Halt geben, aber sobald die Mutter Rebeccas Sorge gespürt hatte, drückte sie Rebeccas Hand und augenblicklich fühlte Rebecca sich besser.

Kurz nach ihrem siebten Geburtstag stand Rebecca auf dem Rasen des Nachbarn. Sie hielt Lisas Hand, und beide Mädchen schauten zu, wie ein Sanitäter ihre Mutter durch den Vorgarten schob. Sie hatten sie seit sieben Monaten nicht gesehen. Ihre Mutter hopste im Rollstuhl auf und nieder, als die Räder über die Risse im Weg rollten. Ihre Arme lagen auf einer orangefarbenen Decke, ihre Haut war bleich. Rebecca wollte winken, aber sie hatte Angst, die Mutter könnte die Geste nicht erwidern. Die Sanitäter trugen ihre Mutter die Treppe hoch und durch die Tür, die der Vater offen hielt.

»Da ist sie«, sagte Rebecca zu Lisa.

Sie führte Lisa hinters Haus. Die beiden Mädchen setzten sich hin und starrten zum Fenster im ersten Stock hinauf, hinter dem ihre Mutter, sie wussten es, jetzt schlief. Lisa rupfte eine Handvoll Gras aus. Sie ließ das Gras wieder fallen. Sie sah Rebecca an. Dann sagte sie:

»Ich habe auch Angst.«

»Wenn es ihr nicht besser ginge, dürfte sie nicht nach Hause«, sagte Rebecca. Sie versuchte, an etwas anderes zu denken, aber es gelang ihr nicht.

»Warum dürfen wir nicht zu ihr?«

»Weil sie müde ist. Wir sehen sie morgen«, sagte Rebecca.

Um sechs Uhr durften Lisa und Rebecca zurück ins Haus. Das Abendessen stand in der Mikrowelle. Ihr Vater telefonierte. Rebecca schaltete den Fernseher ein und suchte die Lieblingssendung ihrer Schwester. Sie drehte den Ton lauter auf als je zuvor. Als ihr Vater sie nicht aufforderte, das Gerät leiser zu stellen, zog Rebecca ihre Schuhe aus und schlich durch die Küche. Auf Zehenspitzen stieg sie die Treppe hoch. Außer Atem kam sie oben an. Sie stellte sich vor das Gästezimmer. Die Tür war alt und schloss nicht richtig. Rebecca spähte durch die Ritze. Ihre Mutter lag auf der Seite und schaute in die andere Richtung. Rebecca stieß mit dem Zeigefinger gegen die Tür, bis sie halb geöffnet war, und dann schlich sie hinein, so leise sie konnte.

Die Jalousien waren heruntergelassen, so dass das Zimmer fast im Dunkeln lag; nur ein paar spätnachmittägliche Sonnenstrahlen drangen durch den Spalt zwischen Jalousie und Fensterbrett. Rebeccas Mutter schlief weiter. Die Bettdecke war verrutscht. Die Mutter trug ein Krankenhausnachthemd, das auf dem Rücken zugebunden wurde. Ihre Haut war weiß, ihr Haar zu lang. Rebecca ging ums Bett herum, ohne ihre Mutter anzufassen.

»Ist schon gut, Schätzchen«, sagte ihre Mutter da. Mit geschlossenen Augen hatte sie die Beklemmung ihrer Tochter gespürt. »Ich bin nicht weit weg. Ich bin hier.«

Rebecca berührte den Arm ihrer Mutter. Die Haut war feucht und kalt. Die Mutter drehte sich auf den Rücken, und Rebecca wurde klar, dass sie nicht bleiben durfte. Nichts in dem Zimmer stimmte mehr; das Licht aus dem Jalousienspalt, die Farbe des Flügelhemds, der Geruch der Medikamente auf dem Nachttisch - alles war falsch. Rebecca wusste, sie musste das Zimmer verlassen, aber sie wollte etwas mitnehmen. Einen Gegenstand, an dem sie sich festhalten konnte, der beweisen würde, dass ihre Mutter tatsächlich nach Hause gekommen war. Die Pillendosen konnte sie schlecht mitnehmen, das würde auffallen. Rebecca sah sich im Zimmer um, konnte aber nur wenige Objekte entdecken, die nicht schon vor der Ankunft ihrer Mutter hier gewesen waren. Dann sah sie das Plastikarmband, das ihre Mutter im Krankenhaus getragen hatte.

Das Armband war durchgeschnitten und lag auf dem Nachttisch. Der Name ihrer Mutter war klar und deutlich in lila Druckschrift zu lesen. Rebecca griff zu, und als ihre Faust sich schloss, hatte sie eine seltsame Empfindung. Das Gefühl ähnelte einem Stromschlag, es kam aus ihrer Brust und schoss durch ihren Arm und ihre Fingerspitzen in das zerschnittene Plastikband. Rebecca fühlte sich, als müsste sie pinkeln, dann war es vorbei. Sie öffnete die Faust und betrachtete das Armband, aber es war unverändert. Rebecca verließ das Zimmer, das Armband in der Hand, und zog die Tür hinter sich zu, so gut es ging.

Sie stützte einen Großteil ihres Körpergewichts auf das Geländer, um die Treppe möglichst geräuschlos hinunterzuschleichen, aber auf dem zweiten Treppenabsatz begegnete sie ihrem Vater. Sie ballte die Hand zur Faust, um das Plastikband vor ihm zu verbergen. Ihr Vater schaute über ihren Kopf hinweg zur Gästezimmertür und dann wieder in Rebeccas Gesicht.

»Hast du sie gesehen?«

»Ja.«

»Alles in Ordnung?«

»Ja«, sagte Rebecca. Es war gelogen. Es hatte sie zutiefst verstört, ihre Mutter so schwach, müde und hilflos zu sehen. Während dieses Gefühl sie durchströmte, wartete sie auf eine Reaktion ihres Vaters, aber nichts passierte. Er lächelte sie bloß an.

»Das ist schön. Wir hätten dich schon viel früher zu ihr lassen sollen. Es tut mir leid.« Er umarmte sie, dann drehte er sich um und ging die Treppe hinunter. Sobald ihr Vater außer Sichtweite war, öffnete Rebecca die Faust und starrte auf das Plastikband.

Während der folgenden sechs Wochen, die Mutter war bettlägerig, trug Rebecca das Plastikband ständig bei sich. Sie hielt es beim Schlafen in der Hand. Sie hatte es in der rechten Vordertasche dabei, egal, welche Hose sie gerade trug. Sie vergaß kein einziges Mal, es einzustecken. Wenn irgendjemand sie fragte, wie es ihr gehe, konnte Rebecca einfach »gut« sagen, und man glaubte ihr. Endlich hatte Rebecca Reynolds die Fähigkeit zu lügen.

Sieben Wochen später kam Rebecca von der Schule nach Hause und entdeckte ihre Mutter im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Sie trug einen Morgenmantel und war immer noch blass, aber zum ersten Mal hatte sie das Gästezimmer verlassen.

»Komm her, Schätzchen«, sagte sie.

Rebecca kletterte aufs Sofa und kuschelte sich an. Zusammen schauten sie The Edge of Night. Alles fühlte sich normal an, und Rebecca wusste, es wäre nie so gekommen, hätte sie das Armband nicht in der Tasche. Denn ohne das Armband hätte sie viel zu viel Angst gehabt, ihre Mutter könnte das Ausmaß ihrer Angst erspüren.

Nach dem Erfolg mit dem Plastikarmband stellte Rebecca weitere Experimente an. Als ihr beim Eislaufen der Axel misslang, bewahrte Rebecca die Schnürsenkel ihrer Schlittschuhe auf. Als ein Lehrer sie bei einer Prüfung durchfallen ließ, klaute sie seinen Kaffeebecher. Als Jenny Benders sie nicht zu ihrer Geburtstagsparty einlud, steckte Rebecca eine von Jennys Haarspangen ein. All diese Andenken bewahrte sie in einem Schuhkarton unter ihrem Bett auf. Schon bald benötigte sie einen zweiten Karton. Später einen dritten, vierten und fünften.

Nach ihrem vierzehnten Geburtstag fing Rebecca an, auch jene Andenken zu sammeln, die sie an die guten Momente in ihrem Leben erinnerten. Indem sie auch ihre Freude für sich behielt, schützte sie sich vor Bloßstellung. Damit verschaffte sie sich eine Intimsphäre. Bald hatte sie es sich zur Gewohnheit gemacht, für alle emotionsgeladenen Momente, die traurigen wie die fröhlichen, ein Souvenir zu behalten.

Die Zahl der Kartons unter ihrem Bett wuchs und wuchs. Als Rebecca sechzehn wurde, standen die Schuhkartons dreifach übereinandergestapelt und berührten den Lattenrost. Als sie zu studieren anfing und von zu Hause auszog, nahm sie alle Schuhkartons mit; das neue Apartment hatte sie unter dem Gesichtspunkt der Abstellkammergröße ausgesucht. Als die Abstellkammer nicht mehr ausreichte, kündigte Rebecca ihrer Mitbewohnerin, um das freigewordene Zimmer vollzustellen. Dann das Wohnzimmer. Und dann die Küche. Schließlich mietete sie bei E. Z. Self Storage an der Ecke von Queen und Broadview in Torontos Innenstadt den Lagerraum 207 an und schaffte alle Schuhkartons dorthin.

»Wo ist Dad?«, fragte Rebecca.

»Drinnen. Wo ist Lewis?«

Rebecca antwortete mit einem Schuldgefühl, das ihre Mutter verwirrte. Rebecca fühlte sich schuldig, weil sie der Grund dafür gewesen war, dass Lisa Lewis überhaupt geheiratet hatte.

Nach dem Schulabschluss waren Lisa und Lewis zusammen nach Halifax gezogen, um am Nova Scotia College Kunst und Design zu studieren. Lewis hielt Lisa immer noch für nicht mehr als eine gute Freundin - die Wohnung, die sie mieteten, hatte zwei Schlafzimmer. Rebecca hasste Lewis, aber noch mehr hasste sie es zu wissen, dass ihre Schwester niemals glücklich werden würde.

Während der Weihnachtsferien fuhren beide Schwestern nach Hause, und an Heiligabend schickte die Mutter sie in die Stadt, um Geschenkpapier zu kaufen. Der Auftrag war schnell erledigt. Weil sie noch Zeit hatten und das mit Verwandten überfüllte Elternhaus meiden wollten, fuhren die Schwestern ein wenig durch die Gegend. Schließlich standen sie auf dem Parkplatz ihrer alten Schule.

»Kannst du dich noch an die weiße Jeans erinnern, in der Phillip Wilson immer rumlief?«, fragte Rebecca.

»Lewis betrachtet mich immer noch als eine gute Freundin. Ich weiß nicht, was ich machen soll.«

Für eine Weile war es im Auto ganz still. Und dann war es ausnahmsweise Rebecca, der eine einfache Lösung einfiel. »Wo liegen die Schlafzimmer in eurem Apartment?«, fragte sie.

»Gleich vorne.«

»Nebeneinander?«

»Ja.«

»Und dazwischen eine Wand?«

»Ja.«

»Wie dick?«

»Überhaupt nicht dick.« Lisa drehte sich auf dem Sitz um und starrte ihrer Schwester ins Gesicht. »Sie ist ziemlich dünn. Das kannst du nicht ernst meinen.«

»Liebst du ihn wirklich?«

»Das weißt du doch.«

»Hat er dich verdient?«

»Ich weiß, dass du es nicht so siehst, aber ich bin davon überzeugt.«

»Tja, dann meine ich es ernst. Wahllos. Alle und jeden. Fang gleich am ersten Abend damit an, wenn es sich einrichten lässt.«

Lisa befolgte den Rat ihrer großen Schwester. Die Wand war noch weniger schalldicht als vermutet. Lewis hielt drei Wochen durch. Neunzehn Monate später waren sie verheiratet. Rebeccas Plan war aufgegangen, und das würde sie sich niemals verzeihen.

»Rebecca?«, wiederholte ihre Mutter.

»Wir wurden beinahe in einen Unfall verwickelt. Danach ist er einfach verschwunden. Er ist gegangen. Er hat gesagt, es täte ihm leid.« Rebecca hob den Kopf und versuchte zu lächeln. »Sollen wir reingehen?«

»Okay.«

Als sie an der Hand ihrer Mutter die Kirche betrat, entdeckte Rebecca ihren Vater in der ersten Reihe. Während sie sich ihm näherten, beschlich sie ein seltsames Gefühl. Es wurde mit jedem Schritt stärker. Und als sie sich auf den freien Platz neben ihrem Vater setzte, begriff Rebecca, dass es kein seltsames Gefühl war. Es war gar kein Gefühl.

Drei

Vier Quadratmeter Segeltuch

Eintausendachthundertundvier Kilometer westlich von Lisas Beerdigung stand Stewart Findley auf der Treppe vor dem einzigen Postamt in Morris in der Provinz Manitoba und wartete. Im übertragenen Sinn wartete Stewart auf so manches, aber in diesem konkreten Moment wartete er auf seine Chefin Margaret, die sich inzwischen schon um siebenundvierzig Minuten verspätet hatte.

Stewart zog sein Handy aus der Tasche, um zu überprüfen, ob er einen Anruf verpasst hatte, dann hüpfte er die Treppe hinunter auf den Gehsteig. Er schaute nach Süden, die Hauptstraße hinunter, konnte Margaret aber nicht entdecken. Er trat gegen den großen Würfel aus zusammengelegtem Segeltuch, der am Fuß der Treppe lag. Er drehte sich um und wartete weiter. Er wollte gerade wieder auf sein Handy schauen, als er Margarets Pick-up hörte.

Der Wagen, rot, alt und nicht weniger apart als seine Besitzerin, kam in Sichtweite. Stewart sah Margaret hinter dem Lenkrad und versuchte wieder einmal, ihr Alter zu erraten. Margaret war seltsam - sie blinzelte selten, ihre Haut schimmerte manchmal grünlich, sie war sehr stark, sie besaß ein Hotel, in dem kaum Gäste übernachteten -, aber am seltsamsten fand Stewart ihre Alterslosigkeit. Seit dreieinhalb Jahren war er der einzige Angestellte des Prairie Embassy Hotels, aber es war ihm nie gelungen, Margarets Alter zu erraten. Seine höchste Schätzung belief sich auf siebzig, die niedrigste auf siebenunddreißig Jahre. Beide Male war er überzeugt gewesen, endlich richtig zu liegen. Während Margaret vor dem Postamt einparkte, gab Stewart eine neue Schätzung ab; siebenundfünzig, weil sie heute so gestresst und ungepflegt aussah.

Margaret ließ den Motor laufen, rutschte über den Sitz und stieg auf der Beifahrerseite aus. Sie küsste Stewart auf beide Wangen. »Die blöde Gemeinderatssitzung ist schiefgelaufen«, sagte sie. »Rate mal, was der Idiot gegen die Dürre unternehmen will?«

»Welcher Idiot ist es diesmal?«

»Der Bürgermeister. Seit vierundfünfzig Tagen verdorren die Pflanzen auf den Feldern, und auf welch glorreiche Idee kommt er? Er will Regenmacher anheuern. Zwei Regenmacher, Vater und Sohn. Ich habe ihm angeboten, sie kostenlos im Hotel unterzubringen.«

Stewart interessierte sich grundsätzlich nicht für die Sitzungen des Gemeinderates von Morris, und heute waren sie ihm besonders egal. Mit einer weit ausholenden Geste zeigte er auf den Segeltuchhaufen auf dem Gehsteig. Jede Seite war ungefähr einen Meter lang. Margaret erkannte es sofort.

»Ist es das?«

»Ja.«

»Dein Boot bekommt ein Segel!« Margaret knuffte ihn in den Arm. Die Wucht des Schlags brachte Stewart aus dem Gleichgewicht.

Seit drei Jahren, sechs Monaten und einem Tag war Stewart der einzige Angestellte des Prairie Embassy Hotels. Während dieser Zeit, drei Wochen ausgenommen, hatte er an seinem Segelboot gearbeitet. Obwohl Margaret jeden einzelnen Konstruktionsschritt aus der Nähe verfolgt hatte, war es ihr nie in den Sinn gekommen, Stewart zu fragen, wozu er mitten in der kanadischen Prärie ein Segelboot brauchte. Oder, genauer gesagt, an einer Biegung des Red River, der nur einmal im Jahr für wenige Tage schiffbar war, nach der Schneeschmelze im Frühling. Aber Margaret hatte es nicht nötig, neugierig zu sein. Zum einen respektierte sie die Privatsphäre ihrer Mitmenschen, zum anderen war sie viel zu schrullig; aber hauptsächlich lag es wohl daran, dass sie selbst Geheimnisse hatte.

Stewart öffnete die Heckklappe. Margaret rückte ihr Halstuch zurecht, und dann packte jeder von ihnen ein Ende des Segels.

»Das ist schwer«, sagte sie.

Stewart nickte zustimmend. Das Gewicht machte ihn sprachlos. Mit Trippelschritten bewegten sie sich auf das Heck des Pick-up zu.

»Eins, zwei, drei«, zählte Margaret. Bei »drei« wuchteten sie das Segel auf die Ladefläche. Der Pick-up wippte auf seinen Stoßdämpfern, und Schmutz bröckelte zu Boden. Stewart schloss die Heckklappe.

»Sollen wir es festbinden?«, fragte Margaret.

»Es wird schon nicht wegfliegen«, sagte Stewart. Trotzdem fuhr er langsam. Sie hatten das Ortseingangsschild mit der Anwohnerzahl kaum hinter sich gelassen, als sein Handy klingelte. Stewart warf einen Blick auf das Gerät. Margaret beobachtete sein Gesicht.

»Das ist sie. Ich weiß es«, sagte sie.

»Na und?«

»Geh nicht ran«, sagte Margaret und versuchte, Stewart das Handy aus der Hand zu nehmen.

»Sie hat ihre Schwester verloren!«, sagte Stewart und hielt das klingelnde Handy so weit wie möglich von Margaret weg.

»Stimmt«, sagte Margaret und ließ die Hände in den Schoß sinken. »Du hast Recht. Entschuldige. Geh ran.«

Stewart nickte. Er lenkte den Truck auf die Seitenspur und hielt an.

»Rebecca?«, sagte er zu seiner Frau, die er seit drei Jahren, sechs Monaten und einem Tag nicht gesehen hatte.

Stewarts Begegnung mit seiner zukünftigen Ehefrau war nicht einem Zu-, sondern einem Unfall geschuldet. Er war bei dem Versuch, einen übermäßig beladenen Einkaufswagen über einen vereisten Parkplatz zu schieben, ausgerutscht. Der Einkaufswagen war auf eine Reihe von geparkten Autos zugerollt. Auf dem gefrorenen Untergrund wurde er immer schneller. Der flach auf dem Boden ausgestreckte Stewart schätzte, dass der Wagen entweder in einen verrosteten Ford Tempo oder einen kirschroten Karmann Ghia krachen würde.

Zu seiner eigenen Überraschung hoffte Stewart, es würde den Karmann Ghia treffen. Er hatte keine Erklärung dafür. Rollte der Einkaufswagen gegen den Ford, würde die Stoßstange die Wucht des Aufpralls abfangen, eine Kollision mit dem Karmann Ghia hingegen würde das rechte Rücklicht zerstören. Stewart schaute zu, wie der Einkaufswagen, scheinbar mit einem eigenen Willen ausgestattet, einen Schlenker nach links machte und in den Karmann Ghia krachte. Das Rücklicht barst wie vorhergesagt.

Stewart stand auf und schlurfte zu seinem Einkaufswagen. Er ging in die Hocke, um den Schaden zu begutachten, als ein Schatten über sein Gesicht fiel. Er hob den Kopf und sah Rebecca, die auf ihn hinunterschaute.

»Ich hatte einen kleinen Unfall«, sagte er. Später kam er zu der Einsicht, dass es sich bei diesen Worten um die schlechteste Gesprächseröffnung in der Geschichte der Liebesanbahnung handelte.

»Das sehe ich.«

»Ich kann das in Ordnung bringen.« Er blinzelte hinauf, sah Rebecca in die Augen und fühlte ihre Zweifel. Er schlussfolgerte nichts, er bildete sich nichts ein, und er versetzte sich auch nicht in ihre Lage - er konnte es tatsächlich fühlen. »Ehrlich, ich bin sehr geschickt«, sagte Stewart, und wie zum Beweis zog er seine Visitenkarte heraus.

»Reparaturen aller Art«, las Rebecca. »Beeindruckend.«

Ihre Stimme klang eisig, aber Stewart wusste - nein, er fühlte -, dass sie ihn eigentlich ganz anziehend fand. Immer schon hatte er Probleme damit gehabt, das Verhalten von Frauen zu deuten. Aber diese hier schien nicht in der Lage zu sein, ihre Gefühle vor ihm zu verbergen, was sie sehr interessant machte. Außerdem hatte sie lange, wohlgeformte Beine, die sie nicht einmal jetzt, im tiefsten Winter, in einer Hose oder unter einem langen Rock oder einem Parka versteckte, nein, sie trug eine schwarze Strumpfhose und elegante Stiefel.

»Sie müssen mir Ihre Telefonnummer geben«, sagte Stewart. Als sie ihn um eine zweite Visitenkarte bat, auf deren Rückseite sie ihre Nummer kritzelte, realisierte er, dass ihre Ungeduld nur gespielt war.

Das Ersatzrücklicht war teurer, als Stewart gehofft hatte, aber drei Tage später kündigte er seinen Besuch telefonisch an und ging, den Werkzeugkasten in der Hand, zu Rebeccas Haus. Er entdeckte den Karmann auf der Straße und machte sich gleich an die Arbeit. Er hockte neben der Stoßstange, als er einen Schatten über sich spürte.

»Guten Morgen«, sagte er.

»Hallo. Machen Sie das bitte ordentlich.«

»Ja.«

»Vergessen Sie nicht, ich vertraue Ihnen kein bisschen«, sagte sie. Stewart fühlte, dass das Gegenteil der Fall war.

Er fragte sich nicht, warum er die Gefühle dieser Frau so mühelos lesen konnte. Stewart wunderte sich fast niemals. Das war eines seiner besonderen Talente. Ein anderes war, dass er fast alles nachbauen oder reparieren konnte. Es war, als könne er hören, wie die Einzelteile zusammengesetzt werden wollten. Sie kommunizierten nicht direkt mit ihm, jedenfalls nicht mit Worten, aber irgendwie ließen sie ihn wissen, was zu tun war. Der unwiderlegbare Beweis waren die Autos, die er restauriert, die Häuser, die er neu verkabelt, und die Haushaltsgeräte, deren Lebensdauer er bis über das übliche Maß hinaus verlängert hatte. Also stellte Stewart sein Talent nicht in Frage.

Er hatte die Aufgabe erledigt, noch bevor er kalte Hände bekam. Rebecca war bei ihm geblieben, um ihm über die Schulter zu sehen.

»Wollen Sie die Motorhaube öffnen?«, fragte er.

»Wozu?«

»Ich dachte, ich werfe einen kurzen Blick rein.«

»Der Motor ist hinten.«

»Ach so.«

Er beobachtete Rebecca. Sie hielt die Arme vor der Brust verschränkt und zog ein mürrisches Gesicht, gleichzeitig konnte er fühlen, wie sehr sie ihn mochte. In diesem Wissen öffnete er die Heckklappe, beugte sich über den Motor und drehte das Drosselventil gewaltsam zu, damit der Wagen bei einer Temperatur von minus zehn Grad und darunter zu stottern anfangen würde.

»Rufen Sie einfach an, wenn es irgendwelche Probleme gibt«, sagte er.

»Ich habe Ihre Karte.«

»Rufen Sie jederzeit an.«

Drei Wochen später kam ein Kälteeinbruch. Aber erst, nachdem er Rebecca drei Mal gerettet hatte, fand Stewart den Mut, sie zum Essen einzuladen.

»Rebecca? Warum bist du nicht bei der Beerdigung?«

»Bin ich doch. Stewart, hör mir zu. Etwas Schreckliches ist passiert. Ich habe meine Liebe zu Lisa verloren.«

»Was?«

»Zumindest bin ich dabei. Sie ist noch nicht restlos verschwunden. Aber zu einem Großteil.«

»Du hast was verloren?«

»Du hörst mir gar nicht zu!«

Stewart fühlte ihre Angst. Ihre Beziehung war bizarr gewesen, aber das Bizarrste war, dass er Rebeccas Gefühle sogar durchs Telefon nachempfinden konnte. Es passierte nie, wenn Rebecca mit anderen telefonierte. Es passierte nur mit Stewart.

»Rebecca, tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Was ist passiert?«

»Es geht um damals, als sie auszog …«

»Darüber willst du bei ihrer Beerdigung reden?«

»Ja, hör einfach zu. Ich kann mich an alles erinnern. An die Umstände. Den Regen. Wie der Transporter aussah. Was Lisa an dem Tag trug. Das ist nicht das Problem.«

»Was dann?«

»Hör einfach zu. Bitte. Das Problem ist, dass ich bei der Erinnerung nichts fühle. Weder Freude noch Trauer oder wie sehr ich sie geliebt habe, mehr als je zuvor, als sie zurückkam. Alle Gefühle sind weg. Verschwunden. Einfach weg!«

»Das ist … das ist ja …«, sagte Stewart. »Warte kurz.«

Stewart schnitt eine besorgte Grimasse in Margarets Richtung, stieg aus dem Pick-up und lief in das Weizenfeld, neben dem er geparkt hatte. Die Halme wurden umso höher, je tiefer er in das Feld eindrang. Er ging immer weiter. Als die Halme ihm schon bis an die Hüfte reichten, wusste er immer noch nicht, was er sagen sollte.

Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel The Waterproof Bible bei Random House Kanada, Toronto.

1. Auflage

Copyright © 2009 by Andrew Kaufman

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Luchterhand Literaturverlag, München, ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH

eISBN : 978-3-641-04786-3

www.luchterhand-literaturverlag.de

Leseprobe

www.randomhouse.de