Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Roter Drache

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

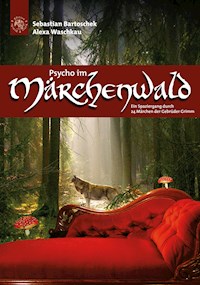

Japan, Hollywood, Deutschland – Märchen kommen nirgends aus der Mode. Schneewittchen und ihre Märchenkollegen begegnen uns quasi an jeder Straßenecke, und selbst in unseren aufgeräumten Wäldern scheinen bisweilen noch böse Hexen zu lauern. Doch was fasziniert uns eigentlich an diesen jahrhundertealten Geschichten, die von den Gebrüder Grimm gesammelt wurden? Was ist die Wahrheit in den Märchen und wieviel Märchen steckt in uns allen? Die Kulturwissenschaftlerin Alexa Waschkau und der promovierte Psychologe Sebastian Bartoschek machen sich auf die Suche nach Antworten und beleuchten zeitgemäß, informativ und humorvoll die kulturhistorischen Wurzeln und psychologischen Deutungen beliebter Märchen. Dabei schlagen sie fernab ausgetretener Pfade Schneisen in das Unterholz des Märchenwalds – und legen intellektuelle Brotkrumen aus, um sie zum Pfefferkuchenhaus der Erkenntnis zu locken!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Märchen sollten wieder stärker ins Gespräch kommen.

Die Menschen unserer Zeit berauben sich einer

Fülle von Erlebnismöglichkeiten,

wenn sie dem Märchen aus dem Weg gehen

– Novalis –

Sebastian Bartoschek

Alexa Waschkau

1. Auflage November 2014

Copyright © 2014 by Edition Roter Drache.

Edition Roter Drache, Haufeld 1, 07407 Remda-Teichel.

email: [email protected]; www.roterdrache.org.

Buchgestaltung: Alice Kelpin.

Umschlaggestaltung: Milan Retzlaff, www.man-at-media.de

© Waldbild by Peter Habereder / PIXELIO

© Wolf by Caroline Lang / PIXELIO

© Fliegenpilz by Rolf Handke / PIXELIO

Die 24 Initiale stammen von Knut Junker.

Korrektorat: Alice Kelpin.

Gesamtherstellung: Print-Group, Berlin.

Alle Rechte der Verbreitung in deutscher Sprache und der Übersetzung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Ton- und Datenträger jeder Art und auszugsweisen Nachdrucks sind vorbehalten.

ISBN 9783964260482

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Einführung von Alexa Waschkau

Einführung von Sebastian Bartoschek

Willkommen im Märchenwald

1.Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich

Heldinen küssen keine Frösche

Frösche sind die besseren Arbeitgeber

2.Brüderchen und Schwesterchen

„Frommes Schwesterchen“ versus „böse Hexe“

Was macht die Stiefmutter böse

3.Rapunzel

Feldsalat, Feldsalat, lass dein Haar herunter...

Liebe heilt ausgestochene Augen

4.Hänsel und Grethel

Von ausgesetzten Kindern & menschenfressenden Hexen

Wann Sie Ihre Kinder aussetzen sollten

5.Von dem Fischer un syner Fru

Von dem Fischer und seiner Frau (hochdeutsch)

Der Buttje und die Päpstin

Wenn der Papst nur die Silbermedaille gewinnt

6.Aschenputtel

So oft verfilmt, wie es verschiedene Versionen gibt

Von Hunden und Ochsenfröschen

7.Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst

Eine Tierfabel mit Wurst

Die Neugier ist der Bratwurst Tod

8.Frau Holle

Erziehung muss sein

Betrachtungen des Lokus

9.Rothkäppchen

Sekt, Sex und Wilde Männer

Wenn Sex einmal nicht lustig ist

10.Das Mädchen ohne Hände

Inzucht – Kein Spiel für die ganze Familie

Gehört sich Gehorsam?

11.Der Räuberbräutigam

Willkomen im Haus der tausend Leichen

Kinder, schaut mehr Fernsehen!

12.Die sechs Schwäne

Schwanenzauber

Welchen Wert hat ein Hexenleben?

13.Dornröschen

Adel verpflichtet – auch zum Trendsetting

Die Ohrfeige und Bugs Bunny

14.König Drosselbart

Wer nicht hören will, ...

Manchmal ist es so einfach

15.Sneewittchen

Schneewittchen ist überall

Botox für die Alte

16.Rumpelstilzchen

Verkaufe niemals dein Kind an Fremde

Kleines Arschloch – ich mag dich

17.Die zwölf Jäger

Der letzte Wille eines Sterbenden ist heilig

Ehefrau x 12 > Königvater

18.Jorinde und Joringel

Vögeln ist nicht zweideutig

Milch, Sex und eine Nachtigall

19.Die Wassernixe

Kurz, aber gefährlich

Das war wohl nix, Nixe!

20.Hans im Glück

Ein Märchen ist etwas anderes

Gut ist, wenn es dir gefällt

21.Die Gänsemagd

Germanische Pferdeköpfe, Blutmagie und Wetterzauber

Können Pferde cheaten?

22.Die zertanzten Schuhe

Toll treiben es die Prizessinnen

Wen Vater hasst, den liebe ich

23.Die Sternthaler

Aus dunkler Erinnerung

Psychologen wissen nichts von Liebe!

24.Schneeweißchen und Rosenroth

Das märchenhafteste aller Märchen

Nochmal ein Kessel Buntes

Die Autoren

Einführung

von Alexa Waschkau

Dem europäischen Volksmärchen wohnt eine eigenartige Wirkungskraft inne.

Es übt seine Macht nicht nur an den Kindern jeder neuen Generation.

Auch der Erwachsene erfährt hin und wieder seinen Zauber.

Max Lüthi

Liebe Leser, erschrecken Sie nicht, aber wir starten mit einer kleinen Aufgabe in dieses Buch. Vervollständigen Sie doch einmal folgendes Zitat: „Hätt‘ ich ein Kind, so weiß wie Schnee“ ... Dämmert es schon? Man kann an dieser Stelle die Behauptung wagen, dass Sie vielleicht nicht den genauen Wortlaut der Fortsetzung aufsagen konnten, der da lautet „so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen!“. Aber zumindest die Farben Rot und Schwarz dürften Ihnen sofort durch den Kopf geschossen sein. Das wäre auch nicht weiter verwunderlich, denn das Märchen SCHNEEWITTCHEN, aus dem dieser Satz stammt, ist eines der bekanntesten überhaupt, neben DORNRÖSCHEN, ASCHENPUTTEL und HÄNSEL UND GRETHEL. Wer das Glück hatte, mit diesen und anderen Erzählungen von wackeren Prinzen, schönen Prinzessinnen und bösen Zauberinnen aufzuwachsen, der wird sich auch noch im Erwachsenenalter an solche Formeln wie Schneewittchens oben zitiertem Geburtsspruch erinnern.

Märchen leben davon, erinnert zu werden. Sie sind formelhaft, eindimensional und die Figuren so knapp beschrieben, dass sie holzschnittartig wirken. Dieser letzte Satz liest sich so, als würde man scharfe Kritik an Schneewittchen und Co. üben. Tatsächlich ist aber das genaue Gegenteil der Fall, denn eben in diesen Merkmalen liegt auch die Faszination der Märchen, die bis heute in rund 160 Sprachen übersetzt wurden und damit ihren festen Platz in der Kultur vieler Länder haben. Man kann fast sagen, mitten in der Realität sind wir von Märchen umgeben. Man muss nur die Augen offenhalten, dann begegnen einem die Märchenmotive an jeder Straßenecke.

Bevor wir uns hineinstürzen, in die sprachlichen, kulturellen und psychologischen Anmerkungen zu einigen ausgewählten Märchen, müssen wir zunächst einmal festlegen, worüber wir hier genau sprechen. Auch wenn es etwas trocken klingt, vor der Praxis braucht es noch ein wenig Theorie.

Wenn man eine kurze Definition sucht, ist ein Märchen eine mündlich überlieferte, also erzählte Geschichte. Das Wort selbst stammt aus von dem mittelhochdeutschen „maere“ ab, was so viel wie Kunde, Nachricht oder Bericht bedeutet. Die Endsilbe „chen“ meint eine Verkleinerung, einen Diminutiv. Wir haben es also mit einen kleinen, mündlichen Bericht zu tun.

Bei den Worten „Bericht“ oder „Nachricht“ denkt man heute an die Wiedergabe von Fakten, an eine wahrheitsgetreue Aufzeichnung oder Weitergabe von Informationen. Kaum jemand würde auf die Idee kommen, dass es in einer solchen kleinen Nachricht um außergewöhnliche, ja fantastische Geschehnisse ginge, um sprechende Tiere oder magische Spiegel. Und trotzdem ist „das Wundersame“ ein fester Bestandteil der Märchen.

Doch dazu später mehr, denn mit dieser knappen Beschreibung kommen wir nicht weit, wenn wir uns intensiver mit Märchen beschäftigen wollen. Wir müssen nämlich festlegen, um welche Art von Märchen es genau gehen soll.

Die oben erwähnten Geschichten gehören zu den Kinder- und Hausmärchen und damit in den Bereich des europäischen Volksmärchens. In dieser Bezeichnung stecken wichtige Informationen, nämlich zum einen der geografische Raum, in dem sie aufgezeichnet wurden und die Tatsache, dass es sich um Erzählungen aus dem Volk handelt, deren ursprünglicher Verfasser unbekannt ist. Darin unterscheidet sich das Volksmärchen von sogenannten Kunstmärchen, die von namentlich bekannten Autoren geschrieben wurden.

Zu den berühmtesten Verfassern von Kunstmärchen gehören Wilhelm Hauff und Hans Christian Andersen. Hauff begann seine Karriere als Hauslehrer, machte sich aber als Schriftsteller bald einen Namen. Besonders Der Mann im Mond von 1825, eine Satire auf Heinrich Claurens Mimili, und der historische Roman Lichtenstein, der ein Jahr später veröffentlicht wurde, fanden große Beachtung. 1827 starb der gebürtige Stuttgarter mit nur 25 Jahren an Typhus.

Der Däne Hans Christian Andersen (1805-1875) wurde durch seine Kunstmärchen weltberühmt. Vor allem die Kleine Meerjungfrau ist aus Literatur, Film und Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Viele werden die tschechische Verfilmung des Stoffes aus dem Jahr 1976 kennen und wer nach Kopenhagen fährt, sollte es nicht verpassen, sich die Bronzestatue des märchenhaften Fabelwesens anzuschauen, die seit 1913 dort auf einem Felsen sitzt und zum Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Auf die Besonderheiten der Kunstmärchen, ihre Motive und ihren Stil werden wir nachher noch einmal zurückkommen.

Nicht nur vom Kunstmärchen unterscheidet sich das Volksmärchen, sondern auch von einer anderen Gattung von kurzen, mündlichen Erzählungen – der Sage nämlich. Über die Sage in ihren vielen Arten, Farben und Formen könnte man eigentlich eine eigene Abhandlung schreiben, was ja auch schon viele Erzählforscher, Germanisten und Kulturwissenschaftler getan haben. Wer sich über Sagen informieren will, kann durch einen wahren Blätterwald an Literatur spazieren, daher sollen an dieser Stelle ein paar wenige Erläuterungen genügen.

Man ahnt es schon, zuerst schauen wir wieder auf den Begriff und seinen Ursprung. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm prägten die Bezeichnung „Sage“, die sich vom althochdeutschen „saga“ für „das Gesagte“ ableiten lässt, ganz entscheidend. Die mündlichen Erzählungen selber, stammen – wie auch die meisten Volksmärchen – natürlich aus wesentlich älterer Zeit als der der sammelwütigen Sprach- und Kulturforscher aus dem 19. Jahrhundert. Bevor durch sie die „Sage“ als Begriff und Gattung auch in der Literatur populär wurde, sprach der Volksmund mitunter auch einfach von „alten Wahrheiten“.

Und genau das – die Bezeichnung als „Wahrheit“ – macht den entscheidenden Unterschied zum Märchen aus. Während bei Letzterem eine in sich abgeschlossene, fantastische Welt entsteht, spielt die Sage eher in unserer Welt, in unserem Alltag. Sie hat, im Gegensatz zum Märchen, den Anspruch, wahr zu sein. Das soll natürlich nicht heißen, dass sich in den Sagen keine Nixen, Dämonen, Teufel und Geister tummeln. Es ist das Verhältnis der handelnden Figuren zum Element des Übernatürlichen, das vollkommen anders ist. Während die Prinzessin im Märchen es vollkommen normal findet, dass Tiere sprechen, sich Gegenstände vor ihren Augen verwandeln und sie jederzeit Gefahr läuft, von einer bösen Hexe verzaubert zu werden, bekommt der Protagonist einer Sage (verständlicherweise) den Schock seines Lebens, wenn er einen Geist oder gar den Teufel höchstpersönlich trifft.

Mal könnte das Spielchen der Abgrenzung von anderen Gattungen noch eine ganze Weile weitertreiben. Da gibt es noch die Legende – eine Erzählung über das Leben von Heiligen, den Mythos, der sich mit der Götterwelt beschäftigt, den Schwank, der humorvolle Begebenheiten schildert und die Fabel, in der Tiere die Akteure sind. Bei diesen kurzen Hinweisen soll es hier bleiben.

Was aber nicht fehlen darf, ist der Blick auf den Stil und die Sprache des Volksmärchens sowie die Zeit, in der sie von den Brüdern Grimm gesammelt und niedergeschrieben wurden. Denn mit ein wenig Hintergrundwissen wird die Einordnung der einzelnen, hier ausgewählten Märchen leichter.

Wer ein wenig über die Eigenschaften des Europäischen Volksmärchens erfahren möchte, kommt an Max Lüthi nicht vorbei. Eigens für den 1909 in Bern geborenen Literaturwissenschaftler wurde 1968 an der Uni Zürich ein Lehrstuhl für Europäische Volksliteratur geschaffen. Sein Promotionsthema war Die Gabe im Märchen und in der Sage. Bis 1984 hat Lüthi an der Enzyklopädie des Märchens mitgearbeitet, ein Mammutprojekt, das noch immer nicht abgeschlossen ist und das seit 1982 von Rolf Wilhelm Brednich herausgegeben wird. Der Volkskundler dürfte Ihnen, liebe Leser als Herausgeber der Sagensammlung Die Spinne in der Yucca-Palme sowie der Folgebände bekannt sein.

Lüthi hat sich um die Beschreibung von Aufbau, Sprache, Stil und Herkunft des Märchens, insbesondere des europäischen Volksmärchens verdient gemacht. Einige seiner Erkenntnisse und der seiner Vorgänger und Kollegen sollen an dieser Stelle nicht fehlen, um die Grundlage für die folgenden Kapitel zu schaffen.

Die Tatsache, dass Märchen immer „gut ausgehen“, ist sprichwörtlich und findet sich in vielen Redewendungen unserer Alltagskultur wieder. Am Ende bekommt der Prinz die Prinzessin, die böse Hexe ihre Strafe und der Held seine wohlverdiente Belohnung. Aber wie läuft der Plot bis zum „und wenn sie nicht gestorben sind“ ab? Die Antwort auf diese Frage lautet: Nach einem festen Schema, das eingängig und formelhaft ist.

Am Beginn der Handlung kann eine Notlage stehen, wie z. B. bei HÄNSEL UND GRETHEL, die von den Eltern ausgesetzt werden, da sie von ihnen nicht mehr versorgt werden können. Dem oder den Helden kann aber auch eine Aufgabe gestellt werden, wie im Märchen Die drei Brüder, in dem die Protagonisten sich in der Welt verdingen müssen, damit der Vater unter ihnen den Erben des Hauses auswählen kann. Manchmal ist es auch einfach die pure Abenteuerlust, die den Helden hinaus treibt. Kurz wird eine wie auch immer geartete Schwierigkeit beschrieben, die bewältigt werden muss.

Die nächste strukturelle Eigenschaft, die Lüthi auf der Grundlage seiner Erzählforscherkollegen beschreibt, ist die Einteilung in zwei oder gar drei Abschnitte. Vor allem der Dreierrhythmus dürfte Vielen bekannt sein, z. B. aus Aschenputtel, das dreimal dem Prinzen begegnet und beim dritten Mal den berühmten Schuh verliert. Und am Ende des Märchens, na, Sie wissen schon.

Die Sprache des Volksmärchens hat – ebenso wie der Aufbau – einen hohen Wiedererkennungswert. Überall begegnen uns auch hier Formeln, Verse und Sprüche, die einen ganz eigenen Stil prägen. Ein Beispiel: In DIE GÄNSEMAGD spricht die als ebensolche verkleidete Prinzessin jeden Morgen beim Hinaustreiben der Gänse aus der Stadt zum abgeschlagenen (!) Kopf ihres Pferdes:

„O du Falada, da du hangest“,

Und der Kopf antwortet mit dem Sprüchlein:

„O du Jungfer Königin, da du gangest,

wenn das deine Mutter wüßte,

ihr Herz tät‘ ihr zerspringen.“

Das Tier, vermeintlich durch seinen grausamen Tod von einer hochmütigen Magd der Prinzessin zum Schweigen gebracht, verrät natürlich trotzdem zum Schluss, dass die Verräterin nur den Platz der rechtmäßigen Königin an der Seite des jungen Königs eingenommen hat und – ja genau – die Magd entgeht nicht ihrer Strafe und die Heldin herrscht zum Schluss zusammen mit dem König in Frieden und Eintracht.

Dass auch Sprache und Stil des Märchens formelhaft sind, mag nicht verwundern, wenn man bedenkt, dass die Märchen mitten aus dem Volk gegriffen sind, bzw. einer Tradition mündlicher Weitergabe entstammen. Im Falle der Kinder- und Hausmärchen ist allerdings die Frage, wie viel „Stimme des Volkes“ noch in den Volksmärchen steckt, die von Jacob und Wilhelm Grimm gesammelt und vor allem von Wilhelm Grimm spätestens ab der 2. Auflage von 1819 auch noch gehörig überarbeitet wurden. Doch dazu später mehr.

Ebenfalls auffällig ist, dass Personen, Gegenstände und die Natur flächenhaft wirken. Märchen zeichnen sich nicht gerade durch langwierige und detaillierte Beschreibungen aus, es nennt und schildert nicht, wie Lüthi feststellt. Die einzelnen Figuren haben eine scharfe Kontur und grenzen sich stark voneinander ab. Sprich, es gibt die schöne Königstochter, die böse Stiefmutter, die eiserne Stadt, den großen Drachen und so weiter. Die Beschreibung geht nie in die Tiefe, sondern glänzt durch Sparsamkeit. Oder wie Lüthi sagt, das Märchen „kennt keine Schilderungssucht.“1

Von dieser Eigenschaft weichen die Brüder Grimm sogar zum Teil ab, wenn sie einer Hexe rote Augen und einen wackelnden Kopf verpassen, statt, wie im Volksmärchen nur von einer „häßlichen Alten“ zu sprechen.

Märchenheldinnen und -helden stehen allein da. Sie sind ausgegrenzt und müssen ihre Probleme so lange auf eigene Faust bewältigen, bis ein Helfer, sei es ein übernatürliches Wesen, ein Tier oder eine freundliche Seele eingreift und ihr oder ihm zur Seite steht. Und auch mit Sidekicks und Requisiten ist das Märchen geizig. Sie tauchen auf, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen und verschwinden dann wieder in der Versenkung. Alles geschieht punktuell und nur, um die Handlung voranzutreiben.

Wenn wir einen genaueren Blick auf die Ausstattung werfen, so fallen ein paar Merkmale besonders auf. Märchen haben eine Vorliebe für Kontraste, sowohl was Farben, als auch was Materialen angeht. Lüthi beschreibt den Prozess des Metallisierens und Mineralisierens, der nicht nur unbelebte Gegenstände betrifft, sondern auch Pflanzen Tiere und Menschen. Alles kann im Märchen aus Gold, Silber, Glas, Eisen, Kupfer oder Diamant sein.2

Äußerst merkwürdig verhält es sich zudem mit dem Faktor Zeit im Märchen. Er fehlt nämlich im Prinzip, das Märchen ist also zeitlos. Menschen und Tiere werden in ihrem Zustand beschrieben – sie können jung, alt oder sogar uralt sein, aber genau das bleiben sie dann auch. Selbst bei jahrelanger Verzauberung, bleibt alles beim Alten – man denke nur an die hundert Jahre Schlaf in „Dornröschen“. Wird der Zauber unwirksam, stellt man fest, dass für die Opfer überhaupt keine Zeit vergangen ist.

Da wir gerade mit Max Lüthi einen „Helden der Erzählforschung“ genannt haben, kommen wir nicht darum herum, noch zwei weitere zu erwähnen. Der Finne Antti Aarne und der US-Amerikaner Stith Thompson haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganze Arbeit geleistet, um die Fülle von Volksmärchen aus Deutschland, Finnland und Dänemark zu beschreiben und nach einzelnen Motiven zu katalogisieren. Den Anfang machte Aarne im Jahr 1910 mit seinem Verzeichnis der Märchentypen mit Hülfe von Fachgenossen, Thompson legte 1927 nach und ergänzte Aarnes Vorarbeit. Im Jahr 1961 war dann schließlich mit The Types of the Folktale. A classification and bibliography das entstanden, was in Fachkreisen bis 2004 abgekürzt AaTh hieß. Nach einer Überarbeitung durch den Erzählforscher Hans-Jörg Uther nennt man das Nachschlagewerk nun Aarne-Thompson-Uther oder schlicht ATU.

Der Clou an der Sache ist, dass man dank Aarne und Thompson zum Beispiel recht schnell nachvollziehen kann, welches Motiv in welchen Märchen vorkommt. Wenn man also beispielsweise wissen will, wie oft und wo so etwas wie ein verzauberter Prinz in verschiedenen Volksmärchen vorkommt, muss man sich die entsprechende Motiv-Gruppe im Aarne-Thompson-Uther-Index ansehen.

Die Motive sind im ATU unter bestimmten Überschriften zusammengefasst, die sich an den herausstechenden Merkmalen einer Märchengruppe orientieren. Da haben wir zum Beispiel die große Gruppe der Zaubermärchen, die von Nummer 300 bis 749 reicht. Zaubermärchen heißen die Geschichten deshalb, weil sie Magie und Übernatürliches in ihren Motiven haben. Diese Einteilung alleine wäre aber etwas grob, deshalb ist diese Gruppe noch weiter verfeinert und es gibt noch „Übernatürliche Gegenspieler“, „Übernatürliche oder verzauberte Verwandte“, „Übernatürliche Aufgaben“, „Übernatürliche Helfer“ und einige mehr. Es kann ganz spannend sein, sich die Querverbindungen der Motive der verschiedenen Märchen anzusehen und dort, wo es sich anbietet, werden wir das auch in den folgenden Kapiteln tun.

Die Kunst des Weglassens von ausufernder Beschreibung und Ausstattung, von der wir weiter oben gesprochen haben, hat wesentliche Vorteile, wenn man eine Geschichte mündlich zum Besten geben möchte. Darüber hinaus führt das Geizen mit Adjektiven dazu, dass sich jeder Hörer (und schließlich Leser) sein eigenes Bild von der Szenerie macht. Wir als „Konsumenten“ sind ziemlich geschickt darin, die Lücken zu füllen und damit eine ganz eigene Version des Märchens zu schaffen. Sicherlich spielt auch dieses Stilelement eine eigene Rolle in der neverending story der Märchenerfolge in Literatur, bildender Kunst, Film und Fernsehen.

Es ist verlockend, sich noch viel tiefer in die Analyse von Form und Stil des europäischen Volksmärchens zu stürzen und wem dieser kurze Parforceritt nicht genügt, dem seien die Abhandlungen Lüthis wärmstens ans Herz gelegt. Auch bei der Betrachtung der hier ausgewählten Märchen selbst, wird sicher das ein oder andere noch zur Sprache kommen.

Das alles soll aber nicht heißen, dass es zu Beginn des 19. Jahrhunderts und der Sammeltätigkeit der Grimms nur eine Version jedes Märchens gegeben hat. Beileibe nicht. Auch in dieser Hinsicht haben Jacob und Wilhelm ausgewählt, zusammengestellt und verändert. Das Ergebnis ist eine romantisch getönte und von Bürgerlichkeit durchdrungene Version des „Volksmärchens“, die es in den Kanon der Kinder- und Hausmärchen geschafft hat. Damit haben die beiden unser heutiges Bild von Märchen so entscheidend geprägt, dass die meisten von uns gar nicht mehr wissen, dass es viele kleine Schnipsel der bekannten Geschichten gibt, die nur in den Anmerkungen der Verfasser selbst auftauchen. Warum das alles, wenn man doch eigentlich streng wissenschaftlich gesehen, 1:1 das aufzeichnen müsste, was die Märchenerzähler von sich geben? Jacob Grimm hätte dem sicher zugestimmt, denn ihm ging das Umschreiben, Ergänzen und Aufhübschen der Volkserzählungen vollkommen gegen den Strich. Mit dieser Einstellung schwamm er zu Beginn des 19. Jahrhunderts allerdings ziemlich gegen den Strom. Als sich die Hessischen Juristen Jacob und Wilhelm Grimm, inspiriert durch eine Idee des Schriftstellers Clemens Brentano an die Volksmärchensammelei machten, war es gute Tradition, beim Umgang mit den Volkserzählungen seine eigene Schreibkunst einfließen zu lassen. Der Grund hierfür liegt vielleicht in der merkwürdigen Beziehung der Schriftsteller zu diesen Stoffen, die irgendwo zwischen Verehrung und Verachtung rangiert. Das 18. Jahrhundert, die große Zeit der Aufklärung hat die „Ammenmärchen“ noch lächerlich gemacht und mit Füßen getreten. Doch es zeichnet sich eine neue Entwicklung ab, nämlich die Stimme des Volkes in Liedern, Sagen und eben auch Märchen auf ein Podest zu heben und zur eigentlichen Kunst zu verklären. Jacob Grimm beispielsweise kam alles künstlerisch geniale, das den Volksstoff verfälscht, fast schon dekadent vor.

Heiko Postma beschreibt in seinem Büchlein über die Grimms auf unterhaltsame Weise die Entwicklung von Jacob und Wilhelm zu Märchen- und Sagensammlern.3 Die beiden Brüder, die – in Hanau geboren – aus einer Steinauer Advokatenfamilie stammten, erhielten durch ihren Universitätsprofessor, den Rechtshistoriker Karl von Savigny, Zugang zu einem illustren Kreis, bestehend aus Achim von Arnim, dessen Frau Bettine, Gunda Brentano und jenem schon erwähnten Clemens Brentano. Auch den Grundstein für die Faszination für Alt- und Mittelhochdeutsche Literatur und Volksprosa hatte von Savigny gelegt, in dem er den beiden seine Bibliothek zugänglich machte. Im Prinzip hatte die Welt in diesem Augenblick zwei Juristen verloren, aber dafür zwei künftige Begründer einer neuen Fachrichtung, der Germanistik, gewonnen.

Zunächst einmal unterstützten sie Brentano und von Arnim bei der Veröffentlichung der Folgebände zu Des Knaben Wunderhorn, einer Sammlung von Volksliedern, die die Schriftsteller einige Jahre vorher begonnen hatten. Und sie kamen auf den Geschmack, das Studium in Marburg war beendet und die beiden Brüder waren wieder in Kassel, wo sie Jahre zuvor schon das Gymnasium besucht hatten. Weihnachten 1812 kam der erste Band der ersten Ausgabe der Kinder-und Hausmärchen (KHM) mit DER FROSCHKÖNIG ODER DER EISERNE HEINRICH als Nummer eins, 1815 folgte der zweite Band.

Leider verkaufte sich das Werk nicht unbedingt gut, die (fast) naturbelassenen Texte und der wissenschaftlich anmutende Anmerkungsapparat kamen beim Publikum nicht an. Zu sehr ins Detail gehen können wir an dieser Stelle nicht, was die Versionsgeschichte der Kinder- und Hausmärchen betrifft, die von einer handschriftlichen Urfassung von 1810 bis zur Ausgabe letzter Hand von 1857 reicht. Und natürlich bis heute unzählige Neuauflagen, Übersetzungen und Bearbeitungen umfasst.

Festhalten müssen wir allerdings, dass Wilhelm Grimm bei der Veröffentlichung der zweiten Auflage von 1819 das fortsetzt, was er schon beim zweiten Band vorsichtig begonnen hat, nämlich das sprachliche und inhaltliche Umgestalten und redigieren der „Originalversionen“. Er nutzte dazu die Abwesenheit seines strengen Bruders Jacob aus. Den verschlug es in dieser Zeit, dank des Sieges über Napoleon in der Völkerschlacht von Leipzig 1813 beruflich erst nach Paris und dann zum Wiener Kongress. Erst im Dezember 1815 hatten Kassel und Bruder Wilhelm ihn wieder.

Natürlich fiel es Jacob auf, was Wilhelm klammheimlich mit den Texten und mit dem Anmerkungsapparat getrieben hatte und entsprechend ungehalten war er dann auch. Wilhelm war auf dem Weg, eine eigene „Märchensprache“ zu entwickeln, setzte die schriftliche Version manchmal aus verschiedenen Fassungen zusammen und entwickelte sogar zum Teil aus einzelnen Motiven neue Märchen. All das widersprach nach Jacobs Meinung dem Gedanken der Erhaltung der Volkspoesie, in die man nicht mit Kunstfertigkeit hineinpfuschen sollte. Da sich die beiden nicht einig werden konnten, war Wilhelm von da an für die KHM zuständig und Jacob zog sich aus dem Projekt zurück.

Statt einen geplanten dritten Band zu veröffentlichen, fügte Wilhelm die Neuzugänge in die zweite Auflage der ersten beiden Bände ein und veröffentlichte den Anmerkungsapparat nicht mehr zusammen mit der Sammlung, sondern als einzelnes Werk. Er hatte schon lange eher das jüngere Publikum, sprich Kinder, im Sinn gehabt und legte auch dementsprechend Hand an die Texte, die somit (leicht) entschärft wurden. Wie sich das auf die verschiedenen Fassungen der Ausgaben auswirkte, werden wir an später noch an einzelnen Beispielen sehen.

Auch was die Quellen der Brüder Grimm und das Sammeln der Märchen selbst betrifft, gibt es viele Missverständnisse. Die Vorstellungen davon, wie die Entstehung der KHM von Statten ging reichen von „die Brüder Grimm haben die Märchen geschrieben“ bis „Jacob und Wilhelm sind mit Papier und Feder von Bauernhof zu Bauernhof gewandert und haben das einfache Volk befragt“. Und wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.

Die Treue zum Mündlichen haben wir ja gerade zerpflückt und auch was die „Quellen aus dem Volk“ angeht, muss man relativieren. Zunächst einmal haben einige der Märchenerzähler hugenottische Wurzeln und die von ihnen erzählten Geschichten damit einen französischen Einschlag. Dorothea Viehmann, die von den Grimms als Bäuerin aus dem Dorf Zwehrn vorgestellt wird, ist weder Bäuerin (vielmehr Frau eines Schneidermeisters), noch seit Generationen bei Kassel beheimatet, denn sie hat hugenottische Vorfahren. Ebenso wie Marie und Jeanette Hassepflug, die in Kassel als Märchenquelle dienten. Die Nähe der Grimmschen Märchen zu den französischen Feenmärchen ist damit nicht von der Hand zu weisen. Und tatsächlich finden sich einige der Märchen, die der Franzose Charles Perrault bereits Ende des 17. Jahrhunderts gesammelt und (stark bearbeitet, wir kennen das bereits) veröffentlicht hat, in den KHM wieder. Doch auch dazu später mehr.

Auch die Damen der Kasseler Apothekersfamilie Wild hatten französische Wurzeln und auch hier kann man nicht vom „einfachen Volk“ sprechen, sondern eher vom Bürgertum. Eine der Töchter der Familie, Henriette Dorothea, wurde 1825 Wilhelm Grimms Frau.

Mit Friederike Mannel haben wir dann noch eine Pfarrertochter, mit Ferdinand Siebert einen Theologen und mit der Familie von Haxthausen sowie der Baroness Jenny von Droste-Hülshoff sogar den Adel unter den Märchenlieferanten. Bauernvolk sucht man also vergebens.

Geografisch stammen die Märchen – sieht man vom französischen Hintergrund ab, also aus verschiedenen Hessischen Gegenden, aus dem Weserbergland und dem Münsterland.

Was die hier zu Grunde gelegte Ausgabe betrifft, so nutzen wir zumeist die 7. Auflage von 1857, welche zugleich die letzte ist, an der die Grimms selbst maßgeblich beteiligt waren. Ist ein Märchen in dieser Ausgabe nicht mehr enthalten, nehmen wir die letzte, in der es auftaucht. Ab und zu ist auch ein Vergleich mit der sogenannten Urfassung angebracht, wenn ein Märchen unter denen gewesen ist, die Jacob Grimm 1810 an Brentano schickte, um den Grundstein für die Sammlung zu legen. Brentano bestätigte zwar den Erhalt der kleinen Zusammenstellung, aber mehr passierte auch nicht damit. Die Texte waren lange Zeit verschollen und wurden erst nach dem ersten Weltkrieg im Trappistenkloster Ölenberg im Elsaß wiederentdeckt. Daher spricht man auch mitunter von der „Ölenberger Fassung“.

Mitnichten geht es hinter den Kulissen der KHM also derart romantischvolksnah zu, wie die Brüder im Vorwort zu ihrem Werk die Szenerie ausmalen. Die Verklärung des Stoffes, der ein wenig oder auch ein wenig mehr nachgeholfen wurde, ist inzwischen ebenso Teil des „Mythos Grimm“, wie die Märchen selbst. Den Schleier dieser Verklärung werden wir in den folgenden Kapitel vorsichtig lüften, um auf den Grund des Märchenbrunnens zu blicken.

Einführung

von Sebastian Bartoschek

Guten Tag, meine Damen, meine Herren, liebe schlafende Königstöchter und in Tiere verwandelte Hofknechte. Auch von meiner Seite heiße ich Sie recht herzlich willkommen in diesem Buch. Es freut mich immer einen Leser begrüßen zu können, der sich die Mühe macht, auch die Einleitungen zu lesen. Ich selbst gehöre selten dazu, sondern starte meist da, wo das Buch „richtig“ los geht. Deswegen sollte ich Ihnen jetzt hier etwas bieten, dass Ihnen einen Wissensvorsprung vor den Lesern gibt, die so handeln, wie ich es normalerweise tun würde.

Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. (Sie sollten sich den folgenden Satz geflüstert in einer nur von Mondlicht erhellten Hinterhofstrasse vorstellen, in einer Stadt, über der unheilvoll die Turmuhr des Schlosses trohnt.) Ich habe keine Ahnung von Märchen – und habe auch nichts für dieses Buch recherchiert.

Was Sie im folgenden erleben werden, sind daher Ausführungen, die es im Ausmaß der Gelehrsamkeit nicht mit meiner Mitautorin aufnehmen können – die ja immerhin Magistra der Europäischen Ethnologie, sprich Völkerkunde, ist, und deswegen nicht nur den Hintergrund jedes Märchens recherchiert hat, sondern genau dies Ihnen auch nahe bringen will und wird.

Ich hingegen bin Psychologe.

(Donnergrollen in der Ferne; erste Kunstpause)

Ich kenne den Menschen, zumindest in großen Teilen, und verdiene meine Wohnngsmiete damit, Menschen zu erklären, was sie wie ändern sollten, und woran sie das erkennen können.

Andere Psychologen, vor allem solche, die einer eher überholten Tradition, der so genannten Psychoanalyse, anhingen, haben diesen Antrieb unseres Berufsstandes genutzt, um aus Märchen alles Mögliche zu extrahieren, extrapolieren und extraschwafulieren. (Ja, letzteres eine Wortneuschöpfung; auch diese haben Sie nun den Nicht-Lesern dieser Einführung voraus.) Dabei kamen sie meist auf Irgendwas-mit-Sex oder Irgendwas-mit-Tod, meist in wilden Kombinationen und Ausschweifungen, wie sie selbst in Zeiten des Internets eher erstaunlich wären.

Dazu entwarfen sie die Idee der Archetypen. Das sollten so was wie weltweit verbreitete Charakterzüge, Grundideen, fast schon Entitäten sein, die sich auch in Märchen wiederfinden: der Schatten, der weise Mann, die hässliche Alte und ähnliches. Die Idee der Archetypen reizt mich bis heute, v.a. die Frage, wie diese eigentlich weltweite Verbreitung gefunden haben sollen, lange bevor es Kontakte zwischen den Menschen verschiedener Kontinente gab. C.G. Jung, einer der Vordenker dieser psychologischen Schule, prägte dafür den Begriff des „kollektiven Unbewußten“, und da er gerade nicht hier ist, sage ich Ihnen, dass er keine schlüssige Idee hatte, wie das genau funktionieren soll. Wir würden wahrscheinlich heute von einer evolutionsgenetischen Komponente ausgehen. Naja, aber halten wir uns damit nicht zu lange auf. Denn ich werde nicht das tun, was Sie in genug anderen Büchern nachlesen können.

Nein? Was dann?

(zweite – und letzte – Kunstpause)

Ich habe mein Diplom in Psychologie 2004 in Bochum gemacht, mit einem klaren Fokus auf kognitive Prozesse der Persönlichkeit. Mit Modellen der Psyche, oder eben Persönlichkeit, die stark von verhaltenspsychologischen Aspekten geprägt sind, und bei denen wir Psychologen angefangen haben uns als Naturwissenschaftler zu verstehen. Statt des Schwafelns vergangener Kollegengenerationen ist unser Ansatz, Sachverhalte möglichst einfach und kurz beschreiben zu können.

Aus dieser Sicht eines modernen Psychologen werde ich einen Blick auf die Märchen der Gebrüder Grimm werfen, werde den historischen Kontext ignorieren und wahrscheinlich das ein oder andere Mal einem Sprachwissenschaftler seine verbliebenen grauen Haare ausfallen lassen, wenn ich versuche zu erklären, wieso uns das jeweilige Geschehen auch heute noch fesselt, und was wir daraus für unser Leben mitnehmen können.

Unter uns (ja, ich flüster‘ wieder vertraulich): ich weiß noch nicht einmal, ob ich bei jedem Märchen so etwas finden werde; aber irgendetwas werde ich überall schreiben müssen – also ärgern Sie sich nicht zu sehr, wenn Ihnen meine Deutung vielleicht etwas weit hergeholt oder am Märchen vorbei erscheint. (Und verraten Sie es vor allem nicht den Anderen – sprich denen, die dieses Vorwort nicht gelesen haben, das sich nun seinem Ende nähert.)

Nun aber Vorhang auf, die Frösche gesattelt, die Pferde in den Brunnen geworfen, und Gold zu Stroh gesponnen – von nun an wird es märchenhaft.

Willkommen im

Märchenwald

1. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich

n den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen: wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fieng sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.

Nun trug es sich einmal zu, daß die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief daß man keinen Grund sah. Da fieng sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu „was hast du vor, Königstochter, du schreist ja daß sich ein Stein erbarmen möchte.“ Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken häßlichen Kopf aus dem Wasser streckte. „Ach, du bists, alter Wasserpatscher,“ sagte sie, „ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinab gefallen ist.“ „Sei still und weine nicht,“ antwortete der Frosch, „ich kann wohl Rath schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?“ „Was du haben willst, lieber Frosch,“ sagte sie, „meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.“ Der Frosch antwortete „deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, und deine goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinunter steigen und dir die goldene Kugel wieder herauf holen.“ „Ach ja,“ sagte sie, „ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst.“ Sie dachte aber „was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seines Gleichen und quackt, und kann keines Menschen Geselle sein.“

Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder herauf gerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. „Warte, warte,“ rief der Frosch, „nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.“ Aber was half ihm daß er ihr sein quack quack so laut nachschrie als er konnte! sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinab steigen mußte.

Am andern Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf gekrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an der Thür und rief „Königstochter, jüngste, mach mir auf.“ Sie lief und wollte sehen wer draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Thür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und war ihr ganz angst. Der König sah wohl daß ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach „mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Thür und will dich holen?“ „Ach nein,“ antwortete sie, „es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.“ „Was will der Frosch von dir?“ „Ach lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm er sollte mein Geselle werden, ich dachte aber nimmermehr daß er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.“ Indem klopfte es zum zweitenmal und rief

„Königstochter, jüngste,

mach mir auf,

weißt du nicht was gestern

du zu mir gesagt

bei dem kühlen Brunnenwasser?

Königstochter, jüngste,

mach mir auf.“

Da sagte der König „was du versprochen hast, das mußt du auch halten; geh nur und mach ihm auf.“ Sie gieng und öffnete die Thüre, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief „heb mich herauf zu dir.“ Sie zauderte bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er „nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.“ Das that sie zwar, aber man sah wohl daß sies nicht gerne that. Der Frosch ließ sichs gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bißlein im Halse. Endlich sprach er „ich habe mich satt gegessen, und bin müde, nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.“ Die Königstochter fieng an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute, und der nun in ihrem schönen reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber ward zornig und sprach „wer dir geholfen hat, als du in der Noth warst, den sollst du hernach nicht verachten.“ Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach „ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sags deinem Vater.“ Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand, „nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch.“

Als er aber herab fiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und Niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein, und am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen heran gefahren mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf, und giengen in goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn daß es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief

„Heinrich, der Wagen bricht.“

„Nein, Herr, der Wagen nicht,

es ist ein Band von meinem Herzen,

das da lag in großen Schmerzen,

als ihr in dem Brunnen saßt,

als ihr eine Fretsche (Frosch) wast (wart).“

Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.

Heldinen küssen keine Frösche

Das Märchen DER FROSCHKÖNIG ODER DER EISERNE HEINRICH ist die Nummer eins der Kinder- und Hausmärchen und es gehört auch zu den beliebtesten. Dabei mag manche von Ihnen schon allein der Zusatz im Titel verwundern. Das überrascht eigentlich auch nicht, denn der „eiserne Heinrich“ der Diener des Königssohns, der so mit seinem Herren leidet, ist nämlich von einigen Herausgebern einfach wegrationalisiert worden.

In ihren Anmerkungen geben die Brüder Grimm an, das Märchen stamme aus Hessen. Dort haben sie, wie wir ja bereits erfahren haben, mehrere Quellen. Wahrscheinlich ist es jedoch die Familie Wild, die den Froschkönig beigesteuert hat. Die Formel am Anfang des Märchens ist bemerkenswert. „In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat [...]“ klingt so, als wäre es eine typische Einleitung für die Märchen der Brüder Grimm, dabei taucht es nur selten auf, während immerhin fast die Hälfte der Märchen mit „Es war einmal“ beginnt.

DER FROSCHKÖNIG ist eines der Märchen, die als Ölenberger Fassung vorhanden sind, das heißt, es gehörte zu den Geschichten, die zu Beginn der ganzen Sammelunternehmung an Brentano gingen.

Wenn man die beiden Versionen vergleicht, sieht man ziemlich schnell, wie sehr vor allem Wilhelm Grimm die Märchen im Laufe der Zeit ausgeschmückt hat.

Das geht schon beim Titel los. Der lautet in der Ur- oder Ölenberger Fassung nämlich Die Königstochter und der verzauberte Prinz. Froschkönig. Kein Wort vom eisernen Heinrich, obwohl er auch in dieser frühen Version vorkommt.

Die Urfassung ist wesentlich kürzer als von 1857 und kommt einem im Gegensatz dazu beinahe karg vor. Romantisch ist schon der Anfang nicht, in dem der Hörer (oder Leser) einfach mitten in die Handlung geworfen wird. „Die jüngste Tochter des Königs ging hinaus in der Wald, und setzte sich an einen kühlen Brunnen.“ Zack. Kein Wort von der Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat, davon, wie schön alle Töchter des Königs waren, die jüngste aber die schönste von allen. Das, was wir in der Einführung über Lüthis Analysen des Volksmärchens gehört haben, bietet die Urfassung bis zum Exzess. Volksmärchen ist, wenn man nichts mehr weglassen kann, sozusagen.

Auch die Gefühlszustände der Prinzessin sind nur in reduzierter Form vorhanden. Sie ist traurig, als ihr die goldene Kugel abhanden kommt und sie fürchtet sich „sehr vor dem kalten Frosch“. Davon abgesehen kommt nur das zum Tragen, was auch die Handlung voranbringt und das vollkommen schnörkellos.

Die wesentlichen Elemente sind aber auch in der Urfassung erhalten. Prinzessin, Frosch, goldene Kugel, Prinz und Diener Heinrich verhalten sich wie in späteren Versionen. Auch der kleine Vers, mit dem der Frosch auf das Versprechen der Königstochter hinweist, ist dort zu finden. Nur das Zerspringen der eisernen Bande gibt es in einfacher und nicht in dreifacher Ausführung.

Märchenliebhabern sei es unbedingt empfohlen, die Urfassungen zu lesen, denn erst dadurch wird klar, wie sehr wir uns an die besondere Märchensprache der Brüder Grimm und Wilhelm Grimms im Besonderen, gewöhnt haben.

Besonders sympathisch wirkt die „Heldin“ des Abenteuers, die Prinzessin, in keiner der Versionen. In der Urfassung läuft sie dem Frosch einfach davon, in der Version von 1857 denkt sie sogar abfällig darüber nach, dass ein solcher Frosch sicher keine gute Gesellschaft ist. Eigentlich haben wir es hier sogar mit einer fiesen, charakterschwachen Person zu tun und vielleicht liegt es daran, dass diese Königstochter nicht so sehr als Identifikationsfigur taugt, wie beispielsweise Schneewittchen. Das gilt allerdings mit einer kleinen Einschränkung: In diesem Märchen wird ein Reifungsprozess dargestellt. Die anfangs kindliche Prinzessin, die mit einer goldenen Kugel spielt und sich nicht an die Konventionen „Erwachsener“ hält, indem sie ihrem Ekel vor dem Frosch nachgibt und ihn ausnutzt, muss im Laufe der Handlung durch die Erziehung des strengen Königs und Vaters lernen, dass sie nicht immer ihren Willen bekommt, sondern auch Pflichten hat. Vor allem wenn man ein Versprechen gegeben hat. So ganz ohne Gegenwehr klappt das zwar nicht, aber am Ende hat die Tochter ihre Lektion gelernt und wird die Frau des Prinzen.

Man muss eigentlich nicht extra betonen, dass schon der Frosch unter Märchenforschern als Metapher für einen Mann angesehen wird und es hier zwischen den Zeilen um nichts anderes als Sex geht.

Übrigens haben wir hier noch die Fassung, in der die Prinzessin den Frosch ziemlich brutal an die Wand wirft, woraufhin er zum Prinzen wird. Den berühmten Kuss, der in die Popkultur eingegangen ist, gibt es erst in Versionen ab Ende des 19. Jahrhunderts.

Die Brüder Grimm erwähnen in den Anmerkungen, das es sich beim Froschkönig um eines der ältesten Märchen in Deutschland handelt und beschreiben gleich zwei weitere Fassungen, eine aus dem „Hessischen“ und eine aus dem „Paderbörnischen“. In der hessischen Variante geht es statt um eine goldene Kugel um klares Wasser, das aus einem Brunnen geholt werden soll. Nacheinander werden die Königstöchter ausgeschickt, um es zu besorgen, es kommt aber nur trübe Brühe zum Vorschein. Der Frosch könnte es richten, knüpft aber, wie auch in der KHM-Fassung seine Hilfe an die Bedingung, der Gefährte der Prinzessin zu werden. Die dritte Prinzessin willigt auch zum Schein ein, haut aber mit dem klaren Wasser ab und der Frosch muss am Hofe erscheinen, um seine Belohnung einzufordern. Interessant ist, dass der Froschkönig drei Nächte bei der Königstochter verbringt, zwei am Fußende des Bettes und die dritte schließlich auf ihrem Kopfkissen. Die Verwandlung geschieht nicht durch einen Kuss oder einen Wurf an die Wand, sondern heimlich still und leise über Nacht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

In der Version aus dem Paderborner Land schließt sich noch ein ganz anderer Handlungsbogen an, in dem der Prinz sich um ein Haar eine falsche Braut nimmt und die Prinzessin sich als Mann verkleidet in sein Gefolge mischt, um das zu verhindern. In dieser Geschichte springt das eiserne Band nicht dem treuen Diener, sondern der Prinzessin und „echten“ Braut vom Herzen, woraufhin der Königssohn sie erkennt.

Das eiserne Band ist ein Motiv, das auf mittelalterliche Lyrik zurückgeht. Schon alte Minnedichter bemühen diese Metapher, wenn es um Liebesqualen – oder zumindest Gefühle geht.

Unstrittig ist sicherlich die Einschätzung, dass es sich beim Froschkönig um ein Zaubermärchen handelt. Das Übernatürliche kommt hier in Gestalt eines sprechenden Frosches, der sich als verzauberter Prinz entpuppt. Und – typisch Volksmärchen – wundert sich kein Mensch über diesen Umstand, sondern lediglich der Ekel vor einem solchen Tier als Gefährten wird thematisiert.

Damit haben wir auch schon mit der Einordnung des Froschkönigmotivs in den ATU, den Aarne-Thompson-Uther begonnen. Genauer, das Zaubermärchen mit der ATU-Nummer 440 gehört zur Untergruppe „Übernatürliche oder verzauberte Verwandte“ und hier „Ehemann“, zur gleichen Untergruppe (425-449) übrigens, wie Die Schöne und das Biest und SCHNEEWEISCHEN UND ROSENROTH.

Die ganze Froschküsserei, die sich in unsere Alltagskultur geschlichen hat, begann also mit einer relativ unspektakulären Verwandlung in der Nacht, bzw. einer Prinzessin, die eine Amphibie an die Wand klatschte. Da sieht man mal, wie sich Märchenmotive im Laufe der Zeit weiterentwickeln können.

Frösche sind die besseren Arbeitgeber

Ein seltsames Märchen, oder? Ein Mädchen aus gutem Haus spielt mit ihrem überteuerten Spielzeug, lässt es fallen, geht auf einen Vertrag ein, den es nicht erfüllen will, aber schließlich muss. Als die Königstochter, die auch noch wunderschön ist, dann versucht den Frosch zu töten, kriegt sie dafür einen Prinzen und alle sind zufrieden.

Und jetzt warten Sie, lieber Leser, auf die elaborierte psychologische Deutung, und ich frage mich, ob es eine gute Idee war, gerade mit diesem Märchen zu beginnen. Aber gut. Hier sind wir nun, fangen wir an.

Zunächst einmal haben wir hier eine junge Dame, die offensichtlich weder besonders aufrichtig ist, noch in der Lage ist zu übersehen, was sie da eigentlich gerade vereinbart, als sie dem Froschkönig einwilligt ihre Nähe zu schenken. Man kann hier erkennen, dass für den Menschen, und auch für einen in einen Frosch verwandelten Menschen, soziale Werte, Nähe und letztlich wohl auch Sex, unterm Strich wichtiger und wertvoller sind als materielle Werte. Eigentlich ist dies auch die Hauptlehre, die die Königstochter aus dem Ganzen ziehen musste. Zwar war sie in der Lage Kleider, Perlen und Edelsteine ohne weiteres herzugeben, doch nicht ihre Nähe.

Zu Beginn des Märchens zeigt sich auch (scheinbar) eine Überlegenheit des unehrlich egoistisch Handelnden (Prinzessin) gegenüber dem ehrlich Verträge Aushandelnden (Frosch). Allerdings: vom Ende des Märchens her geschaut, muss man sich die Frage stellen, ob die Wertung so herum richtig ist. Denn der Froschkönig gibt ja zu, gewusst zu haben, dass er nur von eben jener Königstochter auf jene Bestimmung, Art und Weise, entzaubert werden kann.1 Hat der Frosch also alles ganz gezielt manipuliert? Diese Frage bleibt letztlich philosophisch.

Klar ist aber, dass die Prinzessin ihren zukünftigen Gatten fast hätte an sich vorbei ziehen lassen, wenn ihr Vater nicht gewesen wäre. Wir treffen hier auf das klassisch patriachale Motiv eines Königs, der gerecht ist und zudem auch weiß, was gut für seine Tochter ist. Aus unserer heutigen Sicht hat diese Szene etwas verstörendes. Nun gut, Verträge sind zu halten – dies ist bis heute eine der Grundlagen unseres Zusammenlebens, auch dann wenn sie einer Vertragspartei nicht mehr gefallen. Aber dass ein Vater seine Tochter dazu zwingt einen ihr widerwärtig erscheinenden Partner, hier: einen Frosch, ins Bett zu nehmen, und ja, das Ganze hat definitiv einen sexuellen Kontext, ist für uns heute eine Undenkbarkeit. Interessant ist dann aber die Wendung, die das Ganze nimmt, denn gerade weil die Königstochter den „kalten Frosch“ nicht in ihrem „reinen Bettlein“ duldet, und sie ihn eben gegen die Wand schleudert, erhält sie ihren Traumpartner. Allerdings wissen wir eigentlich nicht, was dieser Froschkönig eigentlich für ein Typ ist. Erst die Ausführungen zu seinem treuen Diener Heinrich lassen uns verstehen, dass er wohl ein Guter ist. Dies ist übrigens ein bekanntes Phänomen in der Sozialpsychologie: von Menschen in meinem Umfeld schließen Dritte auf mich, egal ob zu Recht oder zu Unrecht. Außerdem zeigt es aus arbeitspsychologischer Sicht, welchen großen Vorteil es hat, ein guter Arbeitgeber zu sein, denn wäre der Froschkönig nicht einst, vor seiner Verzauberung, so gut zu Heinrich gewesen, so wäre dieser wohl kaum in solcher Sorge gewesen, dass er sich hätte „eiserne Bande“ ums Herz machen müssen, die uns wiederum zeigen, was für eine gute Partie der Königssohn ist.

Absprachen sind also einzuhalten, verletzen diese jedoch etwas, was wir in unserer Gesellschaft „die guten Sitten“ nennen, so wird man dafür belohnt, wenn man diese doch bricht. Dies wird dann auch von den Autoritäten, hier dann dem Königsvater als Richter, gutgeheißen.

Sie werden mir zustimmen, dass das Verfügen eines Vaters über das Sexualleben seiner Tochter heute nicht mehr in der Form wünschenswert erscheint, dass er einer Tochter den (Bei)Schlaf mit irgendwem anordnet. Vielmehr erwarten wir heute eine schützende Haltung, zumal bei einem Mädchen, das bereit ist, buchstäblich alles zu versprechen und zuzusagen, damit sie eine goldene Kugel wieder erhält, die sie dann zu ihrer Freude hoch in die Luft wirft und wieder auffängt; ein Spiel das man eigentlich weniger bei einer reifen Königstochter erwarten würde.

Kehren wir aber noch einmal zu dem Aspekt zurück, wie eigentlich unser Froschkönig moralisch zu werten ist. Die Einleitung der Geschichte betont, wie leuchtend schön die Königstochter ist und dass der Brunnen im großen dunklen Wald liege. Ein Tiefenpsychologe hätte unglaublich viel Spaß an dieser Stelle. Das bin ich aber nicht2. Ich halte aber trotzdem fest, dass dunkel das Gegenteil von hell, und eher negativ besetzt ist. Und eben dort ist der Brunnen. Kann dieser Brunnen überhaupt etwas Gutes bergen? Gutes im Schlechten? Ist der Froschkönig dorthin verbannt worden, weil die Hexe, die ihn verzaubert hat, böse war, oder weil das was er getan hat, böse war, oder weil er die Prinzessin vor dem Bösen schützen soll? Das bleibt letztlich offen, wobei wir wieder sehr dankbar sein können, von dem treuen Heinrich zu hören, der immerhin Zweifel an der Ehrbarkeit seines Herren wegwischt. Aber wieso hat eigentlich der Vater der Tochter das Spielen in eben jenem Wald erlaubt?

Letztlich ist aus unserer heutigen Sicht das Märchen nicht mehr so einfach deutbar: jeder der drei Hauptcharaktere hat seine guten und schlechten Seiten. Eine einfach Moral oder Schlussfolgerung ist nicht ohne weiteres möglich. Wir sehen, dass sich die Vorstellungen zu Gehorsam, Sexualität und Ethik in unserer Gesellschaft weiter entwickelt haben, sich aber einige Aspekte trotzdem erhalten haben, nämlich die grundsätzliche Treue zu Verträgen und das Recht gar zu großes Unrecht auch dann anprangern zu dürfen, selbst wenn es gesetzlich in Ordnung erscheint.

Oder um es pathetisch zu sagen: wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zum persönlichen Recht.3 Und diese Message wiederum ist bis heute in vielen unserer Gesetzen zu erkennen, denn wahrscheinlich würde ein Jurist die Handlung der Königstochter als Notwehr interpretieren – und die ist straffrei und legitim.

2. Brüderchen und Schwesterchen

rüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach „seit die Mutter todt ist, haben wir keine gute Stunde mehr; die Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem Tisch gehts besser: dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Daß Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüßte! Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen.“ Sie giengen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen „Gott und unsere Herzen die weinen zusammen!“ Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, daß sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen.