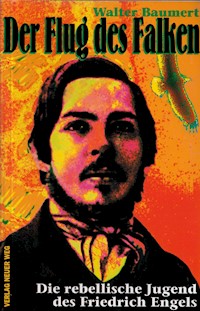

Schau auf die Erde – Der Flug des Falken. Drittes Buch: Der lange Weg der Erkenntnis E-Book

Walter Baumert

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Schau auf die Erde – Der Flug des Falken

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Ein Mensch wächst ins Leben, ein Mensch, mit dem man lachen und weinen, zweifeln und hoffen kann. Der wohlbehütete Fabrikantensohn, mit überdurchschnittlicher Intelligenz begabt und von großem Gerechtigkeitsempfinden erfüllt, wird zwischen der Zuneigung zu den Eltern, der Liebe zu Gott und der Armut und Ungerechtigkeit in der nächsten Umwelt hin und her gerissen. Seine Versuche, sich aufzulehnen, bringen ihn oft in Bedrängnis und führen zur harten Entscheidung des Vaters, dass er Kaufmann zu werden habe. Nebenbei bildet er sich, sucht er Gleichgesinnte, streitet Nächte hindurch, schreibt Gedichte und liebt - das Arbeitermädchen Agnes, die todkranke Pianistin Magdalena, die wenig ältere Susanne, die kapriziöse Jane, dann lernt er Mary Burns kennen. Ein junger Mensch in seinem Widerspruch, in seiner Entwicklung wird dargestellt: Friedrich Engels. Die „gute alte Zeit“ um 1830 war keineswegs eine beschauliche Epoche. Auch wenn der preußische Obrigkeitsstaat für Friedhofsruhe gesorgt zu haben scheint, gärt es in deutschen Landen. In dieser Zeit des Vormärz wächst der junge Engels heran, Sohn eines Wuppertaler Textilfabrikanten. Schon früh stößt Friedrich auf den Gegensatz von industriellem Aufschwung und dem Elend der arbeitenden Menschen. Schritt für Schritt löst er sich aus der beengten Umgebung des Elternhauses. Begegnungen mit immer neuen Menschen geben Friedrich neue Anstöße, die Halbheiten manches Vorbildes reizen zum Widerspruch, das Unrecht zur Rebellion. Das Buch erschien 1981 sowohl in der DDR als auch in der BRD und erreichte eine Gesamtauflage von 250 000 Büchern. Nach dem Buch entstand 1985 der 4-teilige Film für das DDR-Fernsehen der DDR „Flug des Falken". Das 3. Buch schildert die Armeezeit in Berlin und die Ankunft in England. INHALT: Freier unter Freien Triumph und Ohnmacht Zu neuen Horizonten Der Sprung ins Maschinenzeitalter Im Zeichen des Mammons Die Entscheidung

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Walter Baumert

Schau auf die Erde – Der Flug des Falken. Drittes Buch: Der lange Weg der Erkenntnis

Die rebellische Jugend des Friedrich Engels

ISBN 978-3-86394-556-5 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals 1981 unter dem Titel „Schau auf die Erde“ im Verlag „Neues Leben Berlin“ und gleichzeitig unter dem Titel „Der Flug des Falken“ im Weltkreis-Verlag Dortmund.

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Erstes Kapitel: Freier unter Freien

Wer von Süden kam, musste Graben- und Mauerwehr der Festungsstadt Berlin durch das Hallische Tor passieren.

Es war wohl am letzten Januarsamstag des Jahres 1841, als zwei Männer mittleren Alters das Hallische Tor in einer Mietdroschke passierten. Sie waren in dicke Pelzmäntel gehüllt und offensichtlich mit ernsten Gedanken beschäftigt. Sie hatten keinen Blick für die Straße. Der erste war groß und starkleibig. Dr. habil. Arnold Ruge, Privatgelehrter, geboren am 13. September 1803 in Bergen auf Rügen, wohnhaft in Halle, hatte der Torwächter in dessen Pass gelesen. Der zweite, klein, hager und älter, hatte sich als sächsischer Staatsbürger mit dem Namen Otto Wigand, Buchverleger in Leipzig, ausgewiesen.

Sie führten wenig Gepäck mit sich, nur das Nötige für einige Tage Aufenthalt in Berlin. Der Torwächter hatte sie ohne Fragen nach dem Reisezweck durch das Tor gelassen. Wer begab sich schon bei Schneetreiben und eisigem Wind ohne triftigen Grund auf die Landstraße?

Kurz nach sieben Uhr traf pünktlich die Eilpost aus dem fernen Königsberg am Königstor, im Nordosten der Stadt, ein. Unter den Reisenden befand sich ein gewisser Dr. med. Johann Jacoby. Von einem diensteifrigen Korporal wurde sein Gepäck einer korrekten Kontrolle unterzogen. Er führte keine Konterbande in die Residenz ein und durfte unbeanstandet in die Stadt. Er winkte einer der Droschken und gab eine Adresse im Berliner Norden an.

Weder der Korporal noch einer seiner Mitreisenden aus der Kutsche ahnten, dass der harmlos aussehende Mann mit der Arzttasche etwas bei sich trug, was gefährlicher war für die staatliche Ordnung des Königreiches als zehn Wagenladungen Dynamit. Ein paar Seiten eng beschriebenen Papiers, von ihm selbst in einsamen Nächten mit heißem Herzen unter dem Zwang seines gerechtsamen staatsbürgerlichen Gewissens verfasst. Nichts Bedeutendes. Vier Fragen nur. Fragen eines einfachen Bürgers von Königsberg, vier Fragen an den neuen König von Preußen: Was erbaten die Stände auf dem Huldigungslandtag? Was berechtigte sie zu ihrer Bittschrift? Welcher Bescheid ward ihnen aus dem Munde des Monarchen? Was bleibt ihnen zu tun übrig? Nur das hatte er aufgeschrieben, was alle seine Freunde in Königsberg dachten, untereinander in empörten Debatten besprachen. Warum soviel Wesens um seine bescheidenen Zeilen? fragte er sich. Warum dieses Treffen in Berlin, bevor man sich entschließen konnte, die Sache in Druck zu geben?

Fast zur gleichen Zeit kamen die beiden Droschken in der Linienstraße, dicht am Oranienburger Tor, an und hielten vor dem Haus Nr. 165, wo das Armenviertel Berlins begann. Hier hatte der Sprengelarzt Georg J. Waldeck, Jacobys Freund und Verwandter, Praxis und Wohnung. Er unterhielt Beziehungen zum Kreis der Junghegelianer und hatte es übernommen, die Kopie des Manuskriptes dem Herausgeber der „Hallischen Jahrbücher", dem achtungswürdigen Demokraten Arnold Ruge, der für seine politische Überzeugung Jahre in Gefängnissen zugebracht hatte, zur Publikation in dessen Journal anzubieten. Waldeck machte seinen Vetter mit den beiden anderen Besuchern bekannt. „Werden Sie mein Manuskript veröffentlichen?", fragte Jacoby interessiert.

Ruge betrachtete den Mann, der das Pamphlet verfasst hatte, das ihm und Wigand viele schlaflose Nächte bereitet hatte. Der Arzt sah genauso aus, wie er ihn sich nach Inhalt und Stil seiner Schrift vorgestellt hatte, rechtschaffen und bieder. Aber in seiner Stimme und in seinen ruhigen Augen lag etwas, das ihn abhob vom Normaltyp des Biedermanns: Unbeugsamkeit und Willenskraft. Ruge schüttelte den Kopf. „Wenn ich dies in den Jahrbüchern druckte, würde die Ausgabe mit Ihrem Pamphlet die letzte sein."

„Wir haben einen anderen Gedanken", nahm der Verleger Wigand das Wort. „Wir drucken Ihre Schrift als Broschüre." - „Aber natürlich wissen wir“, ergänzte Ruge, „dass sie so, wie sie geschrieben ist, die Zensur niemals passieren würde." Wigand bekräftigte: „Noch nicht einmal in verstümmelter Form. Kein Zensor in Deutschland ließe auch nur einen einzigen Abschnitt durchgehen."

„Dann weiß ich nicht, weshalb wir zusammengekommen sind."

„Es gibt nur einen Weg, die Zensurbestimmungen zu umgehen."

„Also als geheime, illegale Flugschrift? Würde sie dann die erreichen, die es angeht?"

„Die rechtschaffenen Bürger Preußens?" Ruge schüttelte den Kopf. „Wohl kaum. Selbst unter den günstigsten Umständen sind der Verteilung illegaler Materialien Grenzen gesetzt. Es würde auch viel zu lange dauern, bis Ihre Schrift zu wirken beginnt. Was sie braucht, ist die schlagartige, massenhafte Verbreitung."

Bevor Jacoby seiner Enttäuschung Ausdruck geben konnte, griff der Verleger wieder in das Gespräch ein. „Wir schlagen Ihnen einen anderen Weg vor. Illegaler Druck, natürlich anonym, aber offizieller Vertrieb durch meine Verlagsunternehmen."

Jacoby musterte Wigand durchdringend. „Das würden Sie riskieren?"

„Sie riskieren mehr. Ich bin kein preußischer Untertan und kann mich immerhin auf den Verfasser berufen."

„Ohne seinen Namen preiszugeben?"

Wigand und Ruge sahen sich an. Sie wussten, jetzt war der entscheidende Punkt erreicht, weshalb sie diese Zusammenkunft arrangiert hatten. „Wenn alles so läuft wie vorgesehen, Herr Doktor", begann Wigand mit der Erklärung, „dann ist die Broschüre zum größten Teil vergriffen, ehe die polizeilichen Maßnahmen anlaufen können. Wir glauben an die Wirkung Ihrer Schrift, Jacoby. In wenigen Wochen wird sich eine mehr oder weniger breite Front bilden, eine öffentliche Meinung, in deren Schutz der Verfasser sich dann zu seiner Schrift bekennen könnte." Er zündete sich eine Zigarre an und wollte den Plan weiter erläutern.

Jacoby winkte ab. „Danke. Ich habe verstanden und gehe auf Ihr Angebot ein."

„Nein", widersprach Ruge jetzt temperamentvoll. „Sie verstehen nichts! Man wird Sie der Majestätsbeleidigung, der Anstiftung zu öffentlichem Unwillen, vielleicht sogar des Hochverrats bezichtigen. Jeder, der auch nur über die geringsten Geschichtskenntnisse verfügt, kann die Parallele von den ‚Vier Fragen eines Ostpreußen’ zu jenen ‚Drei Fragen' des Abbé Sieyès ziehen, die dereinst die große Revolution der Franzosen auslösten. Man wird Sie vor das Kammergericht zerren, ins Gefängnis werfen. Die reaktionäre Presse wird Kübel der Verleumdung und des Hasses über Sie ergießen. Die gesamte Maschinerie des Staates wird über Sie hinwegrollen."

„Noch ist nichts unternommen“, sagte Wigand. „Noch können Sie allem aus dem Weg gehen."

„Und ein beschauliches Leben als braver Untertan hinter dem Ofen führen, während das Vaterland weiter in tödlicher Agonie dahinsiecht?" Jacoby erwiderte die Blicke der Männer. „Nein, meine Herren", sagte er leise. „Lieber das Schlimmste in Würde auf mich nehmen! Er stand auf, ging einige Schritte durch das Wohnzimmer. Dann fuhr er herum, plötzlich verändert. Kampflustig blitzten seine Augen. „Aber ich werde den einen, der sich anmaßt, in Gottes Namen zu herrschen, der erst dem Volk Hoffnungen machte auf eine Wende im Staat und es dann schmählich betrog, zwingen, persönlich gegen mich vorzugehen. Ich werde das erste gedruckte Exemplar meiner Schrift dem König von Preußen übersenden und mit vollem Namen und Adresse zeichnen."

Waldeck umarmte seinen Vetter. „Ich wusste, dass du dich so entscheiden würdest."

Ruge und Wigand ergriffen Jacobys Hände, besiegelten den Bund.

Vier Wochen später war die Schrift in ganz Preußen, in allen deutschen Ländern verbreitet. Eine meisterliche Organisation hatte dazu geführt, dass sie am selben Tag in allen deutschen Buchhandlungen in der Auslage lag, mit Bedacht in Berlin erst zwei Tage später, am 22. Februar, um die vorzeitige Beschlagnahme zu verhindern. Das am 24. Februar durch das preußische Kabinett verfügte Verbot der Schrift, dem wenige Tage später das Verbot durch den Bundestag für alle deutschen Länder folgte, kam zu spät. Nur wenige der dreitausend Exemplare konnten von der Polizei beschlagnahmt werden, von dreihundertzwanzig nach Berlin versandten nur ganze sieben. Auf Befehl des Königs wurde am 2. März ein gerichtliches Verfahren gegen Jacoby eingeleitet. Es kam alles so, wie es Ruge prophezeit hatte. Anklage wegen Hochverrat und Majestätsbeleidigung, Vergehen, die mit jahrelangem Kerker oder Todesurteil geahndet wurden. Aber die Volksfront formierte sich. Tausende einfacher Menschen beteiligten sich an der Sammlung für eine Bürgerkrone, die Jacoby gestiftet wurde. Trotz Verbots ging der Vertrieb über Tarnverlage weiter. Neue Auflagen wurden gedruckt. Auslandsübersetzungen erschienen. Wirkungslos verpuffte das Kesseltreiben, das die Reaktion gegen den aufrechten Demokraten entfesselte. In den Schaufenstern vieler Buchhandlungen im Land war noch im Sommer 1841 sein Porträt ausgestellt.

Unter dem Eindruck der Volksstimmung zogen sich die Gerichtsverhandlungen Monate hin. Zwei Gerichte waren damit befasst, das Königliche Kammergericht in Berlin und das Oberlandesgericht von Königsberg. Der Angeklagte erwies sich immer mehr als ein schwieriger Gegner, hielt tagelangen Verhören stand, ohne sich in den Fangnetzen der Justizbeamten zu verstricken. Seine unnachgiebige Haltung ermutigte manchen der oppositionellen Geister, aus der Anonymität hervorzutreten und sich öffentlich zu erklären.

Dies war die Situation in den letzten Augusttagen 1841, als unser junger Mann Friedrich Engels alias Oswald, der die Sommermonate im Elternhaus in Barmen verbracht hatte, die Postkutsche in Richtung Berlin bestieg.

Und wieder auf der Landstraße.

Und wieder das Klappern der Hufe, das Rollen der Räder, das Stuckern über geschotterte Wege, Staubwolken jenseits des Fensters und die langsam vorbeiziehende Landschaft, endlos, endlos.

Noch saßen die Strapazen der langen sommerlichen Reise in den Süden, durch die Schweiz, über den Sankt-Gotthard-Pass hinweg nach Italien, in allen Gliedern. Und nun schon wieder auf der Reise, diesmal gen Osten, ins Urpreußische, ins Herz des Gamaschendespotismus, in die Stadt des philosophischen Weltgeistes, Hohenzollernstadt, Hegelstadt - Berlin. Was wird sie mir bringen?

Friedrichs Erwartungen waren weit gespannt. Seit er im Frühjahr vom Vater aus Bremen abberufen worden war, um in die heimatlichen Geschäfte als Juniorpartner einzutreten, zog es ihn immer mächtiger in diese Stadt, die zum Schauplatz der geistigen Auseinandersetzungen zwischen Fortschritt und Reaktion geworden war. Aus vielen Artikeln, Flugschriften, aus Briefen und Berichten, vor allem aber aus den wütenden Attacken der Hengstenbergzeitung und der regierungsamtlichen Presse gegen den Ungeist des Hegelianismus an der Berliner Universität wusste er: In dieser Stadt waren die Menschen zu finden, mit denen er sich geistig und politisch verbunden fühlte. Während im Wuppertal die alte pietistische Duckmäuserei herrschte, bliesen in Berlin die jungen Anhänger Hegels zum Sturm auf die geistigen Bastionen der Despotie. Aber nicht nur an der Universität spielten sich die erstaunlichsten Dinge ab. In Friedrichs Gedanken tauchte immer wieder der Name Johann Jacoby auf, dessen Flugschrift ihm noch in Bremen zu Gesicht gekommen war, die ihre politischen Auswirkungen aber erst offenbarte, als der Verfasser der „Vier Fragen“ auf höchsten Befehl des Hochverrats angeklagt und mit der Todesstrafe bedroht wurde. Tief verbunden fühlte sich Friedrich mit dem Mann, der seinen Kampf um die Rechte des Volkes vor dem Berliner Kammergericht standhaft und furchtlos führte. Im Juni waren abermals die freiheitlichen Regungen im Lande gewachsen. Als Friedrich aus Oberitalien ins Wuppertal zurückgekehrt war, eroberte sich ein schmaler Gedichtband die Herzen der Jugend, wurde zum politischen Ereignis: „Gedichte eines Lebendigen“ von jenem jungen Georg Herwegh, der zur gleichen Zeit wie ein gewisser Oswald seine ersten literarischen Erzeugnisse im „Telegraf“ veröffentlicht hätte.

Fast unerträglich war der Aufenthalt in Barmen geworden, zwischen Kontor und Elternhaus, wo niemand auch nur Notiz von den Geschehnissen nahm, die sich draußen abspielten. Im Interesse des Familienfriedens war Friedrich gezwungen, seine publizistische Arbeit insgeheim auszuüben und die umfangreiche Korrespondenz über eine Deckadresse abzuwickeln. Als ihm die Redaktion der junghegelianischen Zeitschrift „Athenäum“ in Berlin mitteilte, dass sie den renommierten Publizisten Friedrich Oswald in den festen Stab ihrer Mitarbeiter aufnehmen wolle, war er drauf und dran, den Bruch mit dem Elternhaus zu riskieren und auf eigene Faust nach Berlin umzusiedeln. Da ergab sich eine Möglichkeit, auf legalem Weg in die preußische Residenzstadt zu kommen ...

Friedrich lächelte in Gedanken daran, wie er sich die Zustimmung des Vaters und auch noch dazu ein reichliches Reisegeld sowie Segenswünsche für einen ganzjährigen Berlinaufenthalt erwirkt hatte. Freilich musste dafür ein Opfer gebracht werden. Würde das Opfer vielleicht zu hoch ausfallen? Er schüttelte den Kopf. Ach was, um dem Kontorbock und der Enge des Muckertals zu entrinnen und dorthin zu gelangen, wo sich die großen Kämpfe der Zeit abspielten, war kein Opfer zu groß!

„Sie reisen wohl zum ersten Mal allein, junger Mann?“, riss ihn seine Nachbarin aus seinen Gedanken, eine dicke schwitzende Matrone, die in Magdeburg zugestiegen war und sich seitdem ununterbrochen aus ihrer gewaltigen Korbtasche mit allem möglichen Essbaren vollstopfte. Friedrich nickte kurz, um einem Gespräch zu entrinnen. Die Frau hielt ihm eine geöffnete Keksdose hin. Friedrich schüttelte stumm den Kopf. Die dicke Dame zog beleidigt die Dose zurück und bot davon dem gegenübersitzenden Reisenden an. Friedrich drehte sich dem Fenster zu, um nicht noch einmal gestört zu werden.

Schmale Feldstreifen zogen an seinen Augen vorbei. Kartoffeln und Rüben standen noch im saftigen Grün, aber die Getreidefelder waren abgeerntet. Der Sommer ging langsam zur Neige, der heiße Sommer des denkwürdigen Jahres einundvierzig, hinter dem vielleicht einmal stehen würde, dass er die große Wende brachte in Deutschland, den Aufbruch des Volkes!

Jenseits der Magdeburger Börde verödete die Landschaft. Die Felder wurden größer, Dörfer seltener, Wälder im dunklen Grün krüppliger Kiefern züngelten an die Landschaft heran, Seenplatten glänzten in der Nachmittagssonne, von fahlgelben Schilfufern umschlossen, und ringsum Flecken weißen märkischen Sandes.

Die Mitreisenden waren still geworden, gähnten und dösten vor sich hin, und auch Friedrich wurde endlich der eintönigen Kärglichkeit der Landschaft müde. Er lehnte sich zurück und versank rasch in einen traumlosen Schlaf.

Als er erwachte, sah er rechts und links Häuserwände vorbeiziehen. Sie fuhren durch eine breite Straße an kasernenartigen, lang gestreckten Gebäuden vorbei. Er schob das Fenster auf. Schnurgerade, wie mit dem Lineal gezogen, erstreckte sich die Straße. Ein Bauwerk glich dem anderen, und nur die Menschen auf den sauberen Trottoirs verrieten, dass es sich um Mietshäuser handelte und nicht um Kasernen. Die Kutsche fuhr und fuhr. Nichts änderte sich am Straßenbild. War das Berlin?

„Charlottenburg, junger Mann“, sagte sein Gegenüber im Berliner Dialekt, als hätte er seine Gedanken erraten. „Janz neu aus dem Ei jepellt. Imponierend, wa?“

Friedrich nickte beklommen. Ihn schauderte beim Anblick dieser Einförmigkeit!

Am Potsdamer Tor war Endstation der Kutsche. Es hatte zu regnen begonnen. Droschken standen bereit, um die Reisenden mit ihrem Gepäck ins Stadtinnere zu befördern. Friedrich gab die Adresse des alten Elberfelder Klassenkameraden Feldmann an, der hier Jura studierte, schon im siebten Semester stand, und bei seinem Onkel, einem Beamten der königlichpreußischen Seehandlung, in der Friedrichstadt wohnte. Es war nicht weit. Die Wohnung lag im Hinterhaus. Die kleine, etwas dickliche blonde Frau, die ihm öffnete, sprach in gekünsteltem Hochdeutsch. Er wurde schon erwartet. Im „Salon“, einem kleinen, geschmacklos überladenen Zimmer, war die Kaffeetafel gedeckt. Schlecht bezahlte der König von Preußen seine Beamten!

„Gustav!“, rief die Blondine in den Flur. „Der Herr Engel ist angekommen.“

„Engels! Tantchen.“ Reichlich pedantisch wurde das „s“ betont, dann trat ein rundlicher Mann, dunkel befrackt, mit einem Kneifer auf der Nase, ein. Er blieb in der Tür stehen, blickte etwas von oben herab auf den Besucher. „Na, mein Freund, willkommen in Berlin. Hoffe, gute Reise gehabt zu haben.“

War dieser blasierte Musteraffe wirklich Feldmann, der gute alte „Schornstein“, mit dem sich einmal leben, reden und zechen ließ? Pünktlich stellte sich der zweite Elberfelder ein, der in Berlin studierte, der Theologe Plümacher, ebenso fremd wie der angehende Justizassessor, er hatte schon eine Vikarstelle in Osterath in Aussicht und war bereits mit dem pastoralen Habitus milder Strenge ausgestattet.

Friedrich ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. Munter berichtete er, wie er die einzige Möglichkeit, nach Berlin zu kommen, ohne Zögern beim Schopf gefasst hatte. „An einem Julitag, langweilig und öde, wie ihr ihn euch kaum vorstellen könnt, flatterte ein Musterungsbescheid ins Haus ...“

„Du wirst also dienen?“

„Bei der zweiten Gardeartilleriebrigade Am Kupfergraben, in unmittelbarer Nähe der Universität. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sich für mich kein Weg dorthin fände!“

„Immer noch die alten Träume von der Wissenschaft.“ Plümacher lächelte nachsichtig. Feldmann fragte erstaunt: „Hat dich denn dein Alter da nicht freikaufen können?“

„Er wollte. Aber ich wollte nicht.“

„Du wolltest nicht?“

„Nein! Und ich habe ihn schließlich davon überzeugt, dass es dem Renommee der Firma nur nutzen kann, wenn der Juniorchef seiner Pflicht gegenüber König und Vaterland getreulich nachkommt.“

„Du Riesenrindvieh!“ Feldmann ereiferte sich. „Weißt du nicht, was dich erwartet? Und sich ausgerechnet Berlin auszusuchen, wo der Drill besonders hart gehandhabt wird.“

„Berlin, das war meine Bedingung. Die einzige, die ich der Musterungskommission stellte.“

„Du warst schon immer ...“, setzte Plümacher mit einem milden Tadel in der Stimme an. Friedrich ergänzte sarkastisch: „... ein Verrückter. Aber es freut mich, dass wenigstens ihr die rechte Bahn in wohlanständige bürgerliche Behaglichkeit gefunden habt.“

Feldmanns „Tantchen“ bemerkte nicht die Ironie in seinen Worten. Sie stimmte eifrig zu. „Eine gesicherte Zukunft, ja, das haben sie sich erarbeitet, Herr Engel.“

Friedrich brachte das Gespräch auf die Lage an der Universität, auf die geistige Auseinandersetzung der Junghegelianer mit der Restauration, auf die Studentenproteste gegen Stahl und Savigny und schließlich auf den mutigen Kampf des aufrechten Königsberger Arztes Johann Jacoby vor dem Kammergericht.

Die beiden Studenten sahen ihn nur mitleidig an. Was soll es einbringen, sich mit so etwas zu beschäftigen? Politik, Philosophie - mein Gott - absolut brotlose Angelegenheiten. Jacoby - ein Fantast ohne Sinn für Realitäten, und die Neuhegelianer? Ein Häuflein verrückter Publizisten und Literaten, verhinderte Weltverbesserer, kritische Theologen, sogar erklärte Atheisten, die niemand ernst nähme, schon weil sie niemand verstünde.

„Niemand versteht?“

„Da gibt’s eine herrliche Hofgeschichte. Neulich fragt Majestät seinen Kultusminister: ,Weshalb ist Ihrer Meinung nach Hegel so eine Berühmtheit geworden?’ Eichhorn weiß nichts darauf zu erwidern. Majestät gibt selbst die Antwort: ,Weil er es verstanden hat, so zu reden, dass niemand ihn verstanden hat.’“ Die beiden lachten sich halb tot. In diesem Stil ging es weiter, bis es Friedrich schließlich zu primitiv wurde. „Sechs Semester Theologie und sieben Semester Jura. Habt ihr wirklich keine originelleren Witze zu verkaufen?“

„Um Originelles zu verkaufen, muss man wahrscheinlich Kaufmann lernen“, griente Feldmann säuerlich.

Die Hausfrau enthob Friedrich einer Antwort. „Es ist nicht nett, euch über Herrn Engel zu überheben“, schmollte sie und entschuldigte sich verlegen für ihre kleine Wohnung. Nur in der Bodenkammer könne man einem Gast Unterschlupf gewähren. „Aber es ist nicht grad komfortabel, Herr Engel.“ Friedrich bedankte sich. Er habe bereits ein Quartier, log er und zog sich mit seinem Koffer bald zurück.

Die Straße lag im Dämmerschein. Es regnete noch immer, wenige Passanten hasteten mit eingezogenen Köpfen an ihm vorbei. Er fand ein kleines Hotel. Das Fenster in dem schmalen Zimmer ging auf einen engen Hof hinaus und gewährte Einblick in das Innenleben vieler Wohnungen, die sich in dem Häuserkarree übereinanderstapelten. Menschliche Stimmen und geschäftiges Hantieren mischten sich in dem Häuserschacht zu einem undefinierbaren Dauergeräusch. Es war bedrückend und trist, trist wie alles, was sich ihm bis jetzt von der großen Erwartung Berlin präsentiert hatte.

Wütend riss er sich die verstaubte Reisekleidung vom Körper, stürzte an die Waschschüssel. Neu eingekleidet jagte er die vier Treppen hinunter auf die Straße. „Zur Universität!“, befahl er dem Droschenkutscher in einem so dringlichen Ton, dass dieser die Pferde traben ließ. Ich muss ihn doch finden, den Hegelgeist, ich muss ihn finden!

Bis in den Hof fuhr der Droschenkutscher, bis an die breite Freitreppe heran. Überall brannten Lichter. Eine Tür stand weit offen. Der Wächter salutierte und ließ ihn unbehelligt passieren. Die Eingangshalle war menschenleer, aber aus den Hörsälen drangen gedämpfte Stimmen. Sein Blick fiel auf eine Tafel: „Marheineke - Die Bedeutung der Hegelschen Philosophie in der christlichen Theologie, öffentliches Abendkolleg, Auditorium 13, 6 bis 8 Uhr.“ „Jetzt, das ist jetzt!“ Friedrich rannte die Treppe hinauf. Aber die Tür mit der Dreizehn wurde von einem Pedell mit einem gefährlich aussehenden Schnauzbart bewacht, der sich ihm in den Weg stellte. „Sind Sie eingetragen?“

„Natürlich. Wäre ich sonst hier?“

„Ich kenne Sie aber gar nicht.“

Friedrich drückte dem Zerberus einen Taler in die Hand. „Ab heute kennen Sie mich, nicht wahr?“

Der Pedell schlug die Hacken zusammen. „Jawohl, Herr Doktor!“ Dann flüsterte er ihm vertraulich zu: „Warten Sie, bis er eine Pause macht. Er kann verdammt unangenehm werden, wenn er gestört wird.“

Friedrich hielt sein Ohr an die Tür. Eine kräftige, warme Stimme hörte er, und jedes Wort konnte er verstehen.

„Pietisten wie Orthodoxe haben keine Chance, die einstigen Positionen zurückzugewinnen. Die Mystik der einen ist ohne Fantasie wie die Dogmatik der anderen ohne Geist. Nie werden wir uns den großen, freien Blick, den uns Hegel über das ganze Gebiet der Entwicklung des Denkens eröffnete, durch sie wieder verdüstern lassen!“

Friedrich lächelte.

Plötzlich brach im Hörsaal ein Pfeifkonzert los. „Ein Gotteslästerei hat an der Theologischen Fakultät nichts zu suchen!“, schrie eine Stimme. Friedrich riss die Tür auf. Von den hinteren Bänken hatte sich eine Gruppe von Zuhörern erhoben, die krakeelten und pfiffen.

Gegenrufe antworteten ihnen aus den vorderen Bankreihen. „Ruhe!“ - „Schreier raus!“ Friedrich suchte sich vorn einen freien Platz.

Am Pult stand der Professor, wartete in ruhiger Gelassenheit, bis der Tumult etwas schwächer wurde. „Meine Herren Krakeeler vom bischöflichen Ordinariat oder wer Sie auch immer hergeschickt hat.“ Seine Stimme übertönte das wieder einsetzende Pfeifkonzert. „Sie befinden sich hier auf dem Boden der Universität. Da müssen Sie sich schon damit abfinden, dass auch die Formen religiöser Erbauung unter dem kritischen Gesichtswinkel der Wissenschaft untersucht werden.“

Es war wieder Ruhe eingetreten, sodass Marheineke fortfahren konnte. „Wir sprechen hier über Hegel, der den Anspruch des Selbstbewusstseins auf die Erkenntnis der letzten Ursachen alles Geschehens begründet hat. Nicht die Hegelianer, nicht einmal die sogenannten Linken und erklärten Atheisten unter ihnen, nein, jene religiösen Dogmatiker, die den menschlichen Geist in seinem unendlichen Drang nach Wahrheit und Gewissheit beschneiden wollen, das sind die wirklichen Gottesverächter und Feinde jeder religiösen Gesinnung! Denn sie drücken Gott auf die Stufe eines tyrannischen Popanzes hinab, der vor der Enthüllung durch den freien Gedanken erzittern muss.“

Wie auf Kommando brach jetzt wieder Tumult los. Die Krakeeler beschränkten sich nicht mehr auf ein Pfeifkonzert. Sie drängten nach vorn, bedrohten Marheineke mit Fäusten und Schmährufen. „Antichrist!“ - „Scharlatan[“-„Teufelei!“- „Nieder mit Hegel!“ - „Jakobiner!“

„Das sind doch keine Kommilitonen, Edgar!“, sagte ein langer Kerl, der hinter Friedrich saß. Sein Nachbar, ein schöner dunkelhaariger Jüngling mit tiefbraunen, wild funkelnden Augen, schrie: „Bezahlte Provokateure, Polizeispitzel, Dreigroschenjungs!“

Der Lange erhob sich, zog seinen Rock aus. „Na los! Machen wir Schluss mit dem Spuk!“ Friedrichs Nachbar sprang auf. „Worauf warten wir noch?“ Friedrich fackelte nicht lange und schloss sich an. Seite an Seite stürzten sie sich auf die Krakeeler.

Der Große fasste einen davon am Rockaufschlag. „Raus mit euch!“, rief er und stieß den Burschen zur Tür, wo die Hände anderer Studenten ihn hinausbeförderten. Fünf Minuten später war die akademische Freiheit wiederhergestellt, und Marheineke konnte sein Kolleg in Ruhe weiterführen.

Friedrich fühlte die Augen seines dunkelhaarigen Banknachbarn, den sie Edgar nannten, auf sich gerichtet. Er erwiderte den Blick. Der andere boxte ihn anerkennend gegen die Brust. Sie lachten beide.

„Darf ich mich vorstellen?“, sagte der Nachbar nach der Vorlesung, „Edgar Bauer.“

„Einen Bauer kenn ich aus seinen Schriften, er heißt Bruno.“

„Bruno Bauer ist mein Bruder.“

Inzwischen hatten sich auch die anderen Kampfhähne versammelt. „Das sind meine Freunde.“ Bauer zählte die Namen auf: „Doktor Karl Nauwerck, Ludwig Buhl, Karl-Friedrich Koppen, Rutenberg, Doktor Eduard Meyen.“ Namen, die Friedrich fast alle bekannt waren aus Abhandlungen in den „Hallischen Jahrbüchern“, aus selbstständigen Schriften und aus der Zeitschrift „Athenäum“, deren politisch-philosophischen Teil Meyen redigierte.

„Sie kennen unsere Zeitschrift?“

„Ich habe sogar gelegentlich für Sie geschrieben, Herr Doktor Meyen. Mein Name ist ...“

Der schmächtige Redakteur unterbrach ihn. „Moment, dann sind Sie - aber nein, oder doch? - Friedrich Oswald?“

„Das ist mein Pseudonym.“

Meyen rief in die Runde: „Oswald ist da, Leute. Ein doppelter Grund, zu feiern. Auf zu ,Stehely‘!“

Sie überquerten die Linden in Richtung Gendarmenmarkt. Es hatte aufgehört zu regnen, die Bäume standen noch im vollen Sommerlaub. Die Gaslaternen warfen ein mildes Licht über die Boulevards. Aus dem „Colosseum“ wehte der Wind die Klänge einer Tanzkapelle herüber. Die Straßen waren belebt. Die Stadt zeigte ihr Feierabendgesicht mit Pfiff und Charme und ganz ohne jene steif-familiäre Gezwungenheit, die in der engbrüstigen Stadt Bremen auch noch den kühnsten Abenteuern als „Laster“ anhaftete.

Im Café „Stehely“ war Hochbetrieb. Aber die Junghegelianer waren offensichtlich bevorzugte Gäste. Ein Salon im ersten Stock, rot drapiert mit Plüsch und Seide, war für sie reserviert.

Edgar Bauer und Eduard Meyen setzten sich mit Friedrich zusammen. Meyen drängte ihn zu neuen Beiträgen für das „Athenäum“. Bauer berichtete von der Lage an der Berliner Universität seit der Anti-Hegelkampagne des neuen redewütigen Königs und seines verhassten Ministers Eichhorn. „Noch nie waren sich die Hegelianer aller Schattierungen so einig. Hinter uns steht nicht nur die Mehrheit der Studenten. Auch auf den Lehrstühlen ist der Geist Hegels lebendiger denn je.“ Friedrich erfuhr vom Doktorenklub, in dem sich nach Hegels plötzlichem Tod die jüngeren Schüler des Philosophen zusammenfanden, um sein Erbe fortzusetzen. „Mein Bruder Bruno gehörte dazu. Mit seinem Freund, dem scharfsinnigen philosophischen Feuergeist Karl Marx, lehrt er jetzt an der Bonner Universität. Auch diese Hochburg des theologischen Obskurantismus wird bald uns gehören!“

Inzwischen war der Wein ausgeschenkt. Man trank auf die Ankunft des wackeren Mitstreiters Oswald und auf den Sieg über die Kreaturen der Eichhornpartei. Bald war man mitten in der Debatte über die brandheiße Frage der politischen Umwälzung in Deutschland. Friedrich war überrascht, mit welcher Offenheit hier über die heiligsten Güter der Monarchie Gericht gehalten wurde. Überwindung des Kirchenglaubens, Unterminierung des feudalen Staates durch die Waffe der philosophischen Kritik - auf nichts weniger waren die Bestrebungen dieser Männer gerichtet. Der unbedingte Glaube Hegels an die geschichtsbildende Kraft der besseren Ideen, an die Unfähigkeit eines kritisch widerlegten Systems, sich gegen die Gesetze der Vernunft weiter zu behaupten, beseelte die Gemüter und vereinte die verschiedenen Geister zu einer verschworenen Gemeinschaft.

Friedrich verfolgte eine Zeit lang den Disput schweigend. Aber als man darüber stritt, an welche Bevölkerungsgruppen die Publikationen gerichtet werden müssten, nahm er temperamentvoll das Wort, forderte Allgemeinverständlichkeit, Hinwendung zum Volk, Aufrüttelung der Mehrheit aus der politischen Lethargie. Er verwies auf die beispiellose Wirkung der Jacobyflugschrift. Obwohl die Versammelten ihre revolutionäre Hoffnung fast alle auf die gebildeten Schichten der Nation setzten, widersprach ihm niemand. Zu viel Hochachtung brachten sie dem Mann entgegen, den Friedrich als Kronzeugen für seine Meinung ins Feld geführt hatte.

Meyen erhob sein Glas. „Trinken wir auf Johann Jacoby! Ein tapferer Mann, der im rechten Augenblick einen gewaltigen Böllerschuss auf die feindliche Bastion abgefeuert hat. Unsere Geschosse sind leiser, aber sie dringen tiefer, dem Feind mitten ins Herz!“

Diese Deutung gefiel allen und steigerte die Siegeszuversicht, von der sich Friedrich bereitwillig mitreißen ließ.

Als das Caféhaus schloss, war keiner in der Stimmung,. schon nach Hause zu gehen. Man beschloss, in Bauers Quartier den Abend fortzusetzen. In der geräumigen Studentenbude wurde man stiller, sprach über Persönliches; Friedrich hatte Gelegenheit, einzelne von ihnen näher kennenzulernen.

Das waren andere Männer als die lautstarken Dummköpfe der Bremer „Germanen“-Runde! Männer von Geist und Wissen, die ihr Fachgebiet beherrschten und produktiv umsetzten. Alle waren mit wissenschaftlichen Publikationen beschäftigt, gaben sich Rechenschaft über den Fortgang ihrer Arbeit, stellten neue Gedanken zur Debatte und stritten mit intellektueller Schärfe über die Grundprobleme der Gegenwart und Zukunft.

Neben Bauer und Meyen, deren Anschauungen Friedrich schon seit Langem aus ihren Abhandlungen zur Hegelphilosophie bekannt waren, saß Karl Nauwerck, ein lang aufgeschossener Mann mit traurigem Blick. Er war einer der beliebtesten Dozenten an der Philosophischen Fakultät, stand aber schon auf der Abschussliste, weil er sich durch mehrere geschichtsphilosophische Aufsätze in den „Hallischen Jahrbüchern“ den Zorn Seiner Majestät zugezogen hatte. Gegenüber hockte der kleine, ungeheuer belesene Ludwig Buhl, Herausgeber der genehmigten Schriftenreihe „Der Patriot“, in die er geschickt politische Konterbande einstreute. Ihm zur Seite der bekannte Publizist Adolf Rutenberg, der über seine Arbeit an einem Werk über die Französische Revolution berichtete.

„Und du, Oswald, was sind deine Pläne in Berlin? Was wirst du an der Universität belegen? Welche literarischen Projekte können wir erwarten?“ Es war Karl-Friedrich Köppen, der das fragte. Alle Aufmerksamkeit war jetzt auf Friedrich gerichtet.

Er holte statt einer Antwort den Musterungsschein aus der Brieftasche, der seine außeretatmäßige Aufnahme als einjähriger freiwilliger Rekrut in die königlich-preußische Armee bestätigte und die Unterschrift seines Vaters enthielt, die ihn zur Übernahme der Biwakierungs- und Ausstattungskosten verpflichtete. Während das Dokument von Hand zu Hand ging, erklärte Friedrich: „Ja, Freunde, heute noch Freier unter Freien, morgen schon Kriegsknecht im Dienste der Despotie.“

Köppen hatte das Dokument in der Hand. „Zweite Gardeartilleriebrigade? Generalleutnant von Möller!“ Er nickte und sagte beruhigend: „Du wirst das sehr gut überstehen. Lass das meine Sorge sein!“

Man erklärte Oswald, dass Köppen unter anderem auch Dozent für Kriegsgeschichte an der Militärakademie sei, einen Offiziersrang bekleide und über eine Menge Möglichkeiten verfüge, einem Rekruten das Leben zu erleichtern.

Erst als der Morgen graute, verabschiedete man sich. Buhl und Meyen übernahmen es, Friedrich in seine Absteige zu bringen. Zufrieden mit dem ersten Tag und der ersten Nacht in Berlin legte er sich schlafen. Er hatte die Menschen gefunden, nach denen er lange gesucht hatte, Gleichgesinnte im Reich der Ideen, Gefährten im Ringen um die Wahrheit, Bundesgenossen im revolutionären Kampf um ein besseres Vaterland.

Köppens Vermittlung hatte Erfolg. Wohlwollend wurde Friedrich in die Kaserne am Weidendamm, drei Schritte hinter der Universität, aufgenommen. Premierleutnant von Wedell, sein Kompaniechef, verkündete eine Anweisung Seiner Exzellenz, dass dem einjährigen Freiwilligen Engels im Rahmen der Dienstvorschriften die Möglichkeit gegeben werde, sein Studium an der Friedrich-Wilhelm-Universität fortzusetzen und sich ein Privatquartier zu beschaffen. „Ein Brief ist auch schon für Sie da, Engels“, fügte er hinzu, „über die königliche Kurierpost.“ Er reichte ihm einen gesiegelten Umschlag.

„Karl-Friedrich Moritz Snethlage“, las Friedrich. „Verwandtschaft?“, fragte der Kompaniechef. „Mein Onkel.“

„Vorgestern von Majestät zum Oberhofprediger ernannt, mein Lieber! Wenn dem geistlichen Herrn gelegentlich Reverenz erwiesen werden muss, nichts dagegen einzuwenden. Resümiere, werden uns gut verstehen, Engels.“

Marmorkalte Vornehmheit umfing Friedrich, als er das Pfarrhaus am Lustgarten neben der Domkirche betrat. Er hatte die ersten Wochen des Rekrutenlebens hinter sich und bereits zweimal Dienstbeurlaubung „zwecks Besuchs des geistlichen Herrn Onkel“ erwirkt, um sie für Wichtigeres zu nutzen. Aber nun ließ sich die Visite nicht mehr hinausschieben.

Der gute Onkel Moritz! Die neue Majestät von Gottes Gnaden hatte ihn nicht vergessen und den braven Seelsorger der unierten Gemeinde zu Barmen in die Pracht der Berliner Domkirche versetzt.

Eine junge Dame öffnete. Eine Sekunde musterte sie den Besucher in der schneidigen Uniform eines Gardeartilleristen, bis sie ihren Cousin erkannte. „Fritz!“ Sie fiel ihm um den Hals und alarmierte das Haus. „Der Fritz ist da!“

„Die kleine Ada!“, staunte Friedrich. „Kaum wiederzuerkennen!“

Jetzt erschienen auch Tante Hedwig und die schöne Luise. Friedrich salutierte mit übertriebener Strammheit. „Rekrut Engels, einjähriger Freiwilliger der Zweiten Gardeartilleriekompanie, meldet sich wie befohlen zum Rapport.“

„Na, das wird auch höchste Zeit, dass sich der Herr Neffe sehen lässt“, meldete sich die Stimme des Onkels aus dem Hintergrund des langen Flures, und der neu gebackene Oberhofprediger trat heran. „Wir wollten schon bei Herrn von Wedell um Urlaub für dich nachsuchen.“

„Meinen herzlichen Glückwunsch, Onkel Moritz, zu der großen Karriere!“

Snethlage winkte ab. „Wie geht es dir, mein Junge?“

„Abgesehen von der allzu hautnahen Bekanntschaft mit dem märkischen Sand, abgesehen von der faszinierenden Funktionstüchtigkeit der Stimme unseres Korporals, die manchmal als störend empfunden wird, ganz gut.“

Tante Hedwig schüttelte tadelnd den Kof. „Wie gern hätte dir dein Vater eine Freistellung erkauft. Aber du wolltest ja unbedingt den Dienst absolvieren.“

Friedrich lächelte. „Nicht wegen des Sandes, Tante.“

„Sondern wegen der Universität“, seufzte die Hausfrau. „Wir wissen sehr wohl, dass du deinen alten Traum immer noch nicht begraben hast.“

Ich werde ihn auch nie begraben, dachte er im Stillen. Den Snethlages gegenüber aber mimte er den unglücklichen Sohn, der sich entsagungsvoll dem väterlichen Diktat beugte. „Ihr wisst, dass mit meinem Vater darüber nicht zu reden ist.“

„Wenn dein Großvater nicht so früh gestorben wäre!“, bedauerte Tante Hedwig.

Später, beim Kaffee, zeigte er sich als der alte ausgelassene Fritz, der seinen Spaß mit den hübschen Cousinen trieb, ihnen Hinweise gab, wo und wie man sich in Berlin amüsieren konnte, dass es durchaus nicht unschicklich sei für zwei bezaubernde junge Damen, sich in Begleitung eines Gardeartilleristen in einem öffentlichen Ballhaus zu amüsieren. „Denn wir leben hier nicht im Muckertal, sondern - so der neue Herr Oberhofprediger nicht strengere Sitten einführt - in einer alles in allem recht fidelen Metropole.“

Der Onkel ließ sich den Scherz gefallen, bestellte eine Flasche aus seinem Weinkeller und kam dann auf Friedrichs Studium zurück. „Du hospitierst also an der Universität?“

„In jeder freien Minute.“

„Sehr löblich! Und was hast du belegt?“

„Geschichte der Philosophie bei Werder. Metaphysik bei Michelet, Staatsrecht bei Henning. Auch Religionsphilosophie.“

„Bei Marheineke natürlich?“

Friedrich nickte.

„Michelet, Werder, Henning, Marheineke“, resümierte der christliche Herr bedenklich, „alles Hegelianer!“

„Warum soll ich es verschweigen, Onkel Moritz? Ich bin nicht nach Berlin gekommen, um im Angesicht seiner Erlauchtigsten Majestät den Paradeschritt zu kreieren. Ich bin hier, weil ich alles, was der größte Philosoph hinterlassen hat, aus erster Quelle kennenlernen muss.“

Snethlage runzelte die Stirn, betroffen durch das freimütige Bekenntnis Friedrichs, und trank einen Schluck Wein.

Tante Hedwig nutzte die Pause, um ein Angebot zu machen. „Überleg dir, Fritz, ob du nicht zu uns ziehst. Bestimmt hast du hier die beste Ruhe für dein Studium.“

Friedrich warf augenzwinkernd einen Blick auf Luise und Ada. „Ich wage dies zu bezweifeln, Tante Hedwig.“

Die begriff mit leichter Verzögerung, sie drohte lachend mit dem Finger. „Die Berliner Luft scheint dir gut zu bekommen.“ Der Oberhofprediger hatte seine Überlegungen beendet. „Hegel!“ Er wiegte bedenklich den Kopf. „Der größte Philosoph? Ich will mich nicht mit dir über die Rangfolge längst verblichener Geister streiten. Aber einer der Alten, einer, den Hegel einst selbst zu den großen Anregern zählte, lebt noch!“ Friedrich wusste, auf wen Onkel Moritz anspielte. „Schelling! Unter den Fittichen der katholischen Majestät von Bayern. Ein lebendiger Leichnam, Onkel. Seit dreißig Jahren, seit seinem Kotau vor dem Katholizismus, wartet die Welt vergebens auf die groß angekündigte neue Philosophie.“

Onkel Moritz lächelte vielsagend. „Sehr bald werden sich die Berliner Hegelianer mit eigenen Augen und Ohren davon überzeugen können, wie lebendig Schelling noch ist!“

„So? Will der alte Knabe etwa Berlin besuchen? Vielleicht, um am Grabe Hegels Abbitte für seinen infamen Verrat zu leisten?“

„Er kommt nicht auf Besuch, Friedrich! Berlin wird seine zukünftige Wirkungsstätte sein.“

Überrascht hob Friedrich den Kopf. „Soll das ein Witz sein?“

„Durchaus nicht. Majestät persönlich haben ihn an die Akademie der Wissenschaften berufen.“

Friedrich sah den Geistlichen fassungslos an. „Das wäre ...“

„Zweifelst du an der Zuverlässigkeit meiner Informationsquelle? Es ist am Hof längst beschlossene Sache, dem ganzen Hegelspuk in Berlin ein Ende zu machen.“

Friedrich trank sein Glas in einem Zug leer. Das, was er eben gehört hatte, versetzte ihn in Alarmbereitschaft. Schelling in Berlin! Nur zu gut wusste er, was das für alle Hegelianer an der Universität zu bedeuten hatte. Er erhob sich. Keine Stunde durfte er verstreichen lassen, ohne die Freunde von der neuen Bedrohung zu unterrichten.

„Nie wird ihnen das gelingen, Onkel Moritz, nie!“, erklärte er mit grimmiger Verbissenheit, als er sich verabschiedete.

Er fand die Freunde im roten Zimmer bei „Stehely“. Die Nachricht von der Berufung Schellings löste einen Sturm der Erregung aus. Alle hier wussten vom Abfall des Philosophen, von seinen Tiraden gegen die Ideen seines einstigen Kampfgenossen Hegel. Sie begriffen wie Friedrich, diese Berufung war die definitive Kriegserklärung des Königs gegen alle Hegelianer. Und alles, was man bisher erlebt hatte, die Berufung Stahls und Savignys, die Ablehnung David Friedrich Strauß’ an der Hallenser Universität, die offizielle Hochpreisung des reaktionären Historikers Ranke, die Schikanen gegen Gans und Michelet, die Provokationen gegen Marheineke, es war nur Vorgeplänkel. Die große Entscheidungsschlacht stand noch bevor.

Vorschläge, wie man dem Feind entgegentreten könnte, schwirrten durch den Raum, mit Flugzetteln und Karikaturen, Presseartikeln und öffentlichen Disputen, mit Vorlesungsboykotten und Protestdemonstrationen. Das alles aber war nicht neu, die Gegenseite war gewiss darauf vorbereitet. Für eine breite Aufklärungskampagne der Studenten war die Zeit zu knapp. Solche Aktionen würde den Namen Schelling unter der Masse der Jüngeren sogar erst bekannt machen und ihm vielleicht von dort Zulauf sichern. Schelling galt als geschickter Schönredner, der es verstand, die Unerfahrenheit und Unwissenheit zu nutzen.

Edgar Bauer hatte schließlich eine Idee. „Wir müssen ihn treffen, noch bevor er das Katheder Hegels betritt, gleich bei seiner Ankunft in Berlin“, rief er, „während der Begrüßungs- und Aufnahmezeremonie in der Akademie!“ Er dämpfte die Stimme: „Da muss die Bombe platzen. In Anwesenheit aller Honoratioren, der Hofschranzen, des Ministers, vielleicht sogar der Gottbegnadeten Majestät selbst!“ Der Gedanke gefiel allen.

Meyen, der über Verbindungen in eines der ministeriellen Vorzimmer verfügte, und Buhl, der eine Assistentenstelle in der Akademie besaß, übernahmen es, das vorgesehene Zeremoniell auszukundschaften, und konnten schon eine Woche später den detaillierten Ablaufplan vorweisen. Ein wahrer Staatsakt war zum Empfang Schellings geplant. Die Anweisung dafür trug die Unterschrift des neuen Staatsministers. Wie einem exotischen Großfürsten sollte ihm schon vor dem Gebäude eine Begrüßung durch den Magistrat und den Präsidenten der Akademie unter „warmer Anteilnahme gebildeter Schichten der Bürgerschaft“ zuteilwerden. Eine Militärkapelle und Ehrenjungfrauen waren zur Anlockung des Publikums vorgesehen und eine Begrüßungsansprache durch den Vizepräsidenten der Akademie Friedrich von Raumer. Einer Eingebung des Allererlauchtigsten folgend, hatte Hofmaler Schwechten den Auftrag bekommen, eine Leinwand mit einer dekorativen Begrüßungsadresse zu entwerfen, die sich im entscheidenden Augenblick über dem Portal des Akademiegebäudes entrollen sollte.

Buhl verlas den letzten Satz aus der Ministerorder zum Empfangszeremoniell: „Der feierliche Akt ist durch hinreichenden Einsatz der örtlichen Polizeiorgane so zu sichern, dass mögliche Störversuche absolut ausgeschlossen sind.“

Friedrich erinnerte sich an den Kronprinzenbesuch in Barmen. Auch damals Musik, Ehrenjungfrauen, warme Anteilnahme der Bevölkerung und der Theatereffekt des sich entrollenden Transparents. Er stutzte. „Das sich entrollende Transparent!“, sagte er laut. „Wenn sich da nun etwas entrollt, was in krassem Gegensatz zu der geplanten Huldigung steht?“

„Wie meinst du das?“

„Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, die Leinwand zuvor auszutauschen ...“

Die Freunde starrten ihn an. „Das wäre das Tollste, was Berlin jemals erlebt hat!“

Der Hofmaler F. W. Schwechten war ein Muster an Zuverlässigkeit und Fleiß. Nur wenige der Zeichen- und Malkunst Kundige besaßen wie er die Fähigkeit, den Intentionen und geheimen Wünschen seiner Auftraggeber so vortrefflich Ausdruck zu verleihen, dass stets nur zufriedene, ja begeisterte Kunden sein Atelier in der Werderschen Rosengasse verließen. Sein Bedarf an Bargeld war groß; seine Vorliebe für schön gewachsene Jünglinge verschlang Unsummen. Als eines Tages in der Nähe seines Stammplatzes in „Lauchs Weinstuben“, wo der Junggeselle Sonntag für Sonntag nach dem Kirchgang seinen Frühschoppen trank, zwei in jeder Beziehung vollkommen gestaltete junge Herren, biegsam in den Hüflen, elastisch im Schritt, aufkreuzten, enflammte das seine Gefühle. Zwei Schoppen Burgunder, in nervöser Hast hinuntergekippt, halfen, die Kontaktarmut zu überwinden. Er stellte sich den Jünglingen vor, die sich als niederländische Patriziersöhne auf Europabummel ausgaben. Er lud sie ein, einen Blick in sein Atelier zu werfen. Natürlich bat er sie dort zu einem Gabelimbiss und machte sich sofort eifrig in seiner mustergültig ausgestatteten Meisterküche an die Arbeit, währenddessen die beiden jungen Gäste ungestört und unbeobachtet in seinem Atelier stöbern konnten.

Friedrich kehrte mit Edgar Bauer zufrieden in das Hauptquartier zurück. Sie hatten das überaus schwülstige Begrüßungstransparent für Schelling bewundern können und waren in der Lage, eine plastische Beschreibung des Werkes zu geben. Die Göttin der Weisheit, Pallas Athene, breitete empfangsbereit ihre Arme aus. Darunter lorbeerumrankt, in lateinischer Sprache: „Salve in Berolina, o Schelling, te lucidum astrum philosophiae!“ - „Sei gegrüßt in Berlin, o Schelling, Du leuchtender Stern der Philosophie!“ Was aber wichtiger war, sie hatten die genauen Abmessungen und sogar eine Leinwandprobe, um eine materialgetreue Variante malen zu können.

Der junge Maler Wilhelm Scholz, ein grimmiger Feind der preußischen Gamaschendespotie, übernahm mit Wollust den delikaten Auftrag, ein gepfeffertes Pendant anzufertigen.

Der weitaus gefährlichste Teil des Unternehmens stand noch bevor. Bis zur Stunde des offiziellen Schellingempfangs am 15. Oktober waren es nur noch wenige Tage. Die Besichtigung des Akademieplatzes Unter den Linden zeigte, dass die Vorbereitungen des Empfangszeremoniells bereits abgeschlossen waren. Die Rednertribüne stand, eine Aufstellungsprobe der Musikkapelle und des Männerchores hatte stattgefunden, und auch Hofmaler Schwechten hatte wie immer pünktlich geliefert. Eingerollt hing das mächtige Transparent über der Tribüne und lockte nicht nur die neugierigen Blicke harmloser Passanten auf sich!

Jetzt trat Leutnant Köppen in Aktion. Die Sache musste nach allen Regeln der Logistik strategisch geplant und taktisch in Szene gesetzt werden. Der ganze Effekt hing davon ab, das Rollo unbemerkt auszutauschen und das Gegenstück dem königlich patentierten Entrollungsmechanismus anzupassen.

Die Nacht vor dem Fünfzehnten war kalt und nebelfeucht. Schlag zwölf verlöschte das Gaslicht in den Glaskugeln der Kandelaber an der Lindenpromenade. Eine halbe Stunde später hatten sich die Straßen der Friedrichstadt von den letzten Abendbummelanten geleert. In tiefster Ruhe lag die Stadt. Die Zeit der Diebe und anderen Gesindels war angebrochen. Aber der Akademievorplatz mit der geschmückten Tribüne war von einer auf und ab wandernden Pickelhaube der Stadtpolizei bewacht.

Köppen blickte auf seine Taschenuhr. „Jetzt!“, befahl er. Buhl ahmte den Schrei eines Käuzchens nach. Zwei junge, grell geschminkte „Damen“ kamen wild gestikulierend über die Promenade und rannten auf die Pickelhaube zu. „Du lieber Himmel! Gott, ach Gott! Herr Wachtmeister, Herr Wachtmeister, kommen Sie schnell! Ein Mörder, ein Mord. Hilfe!“

„Wie, wo, was?“, fragte der überrascht. In Richtung Opernplatz zeigten die beiden Mädchen, hakten den verdutzten Polizisten unter und zerrten ihn im Eiltempo mit sich fort.

Köppen hatte von seiner Straßenecke aus alles beobachtet. Ein kurzer Pfiff, und schon öffnete sich in der Dorotheenstraße, unweit des Akademiegebäudes, eine Toreinfahrt. Ein leichter Planwagen kam aus dem Dunkel und hielt unter einer Baumgruppe zwischen Akademie und Universität.

Drei vermummte Gestalten sprangen vom Wagen. Zwei Leitern wurden an der Hauswand hinter der Tribüne aufgerichtet. Zwei junge Burschen, Schlossergesellen aus Neukölln, stiegen hinauf. Friedrich und Edgar schleppten die lange Rolle heran. Schon war die andere gelöst und heruntergereicht. Die neue Rolle wanderte hinauf. Ein paar Handgriffe, dann hing sie. Die alte Rolle, die Leitern, die vermummten Gestalten, der Wagen, alles verschwand fast geräuschlos im Dunkeln.

Der Akademievorplatz lag wieder in tiefer Stille. Der Wachtmeister kehrte, etwas verärgert über den blinden Alarm, an seinen Posten zurück. Im Hinblick auf seine oberste Dienstvorschrift, seinen Posten unter keinen Umständen zu verlassen, beschloss er, nichts von dem Zwischenfall zu melden.

Noch lange saß man in Bauers Bude zusammen. Karl-Friedrich Köppen wurde unter allgemeinem Jubel außeretatmäßig zum Hauptmann befördert. Die Aktion, zwanzigmal durchexerziert, hatte bis ins letzte Detail geklappt. Die Chancen, dass auch der Rest des tolldreisten Streiches, die Krönung des Ganzen, wie geplant ablief, standen äußerst günstig. Aber selbst bei einer vorzeitigen Entdeckung blieb der Teilerfolg. Auch der allmächtige Wille der Despotie konnte so rasch kein neues Huldigungsgemälde für den Verräter Schelling herzaubern.

Der Wein schmeckte. Die Köpfe glühten. Die gemeinsame Aufregung, die glücklich überstandene Gefahr hatten die Freunde einander nähergebracht.

„Endlich mal etwas anderes als Debattieren, endlich mehr als bloße Wortgefechte, endlich eine Aktion“, rief Edgar Bauer, und alle stimmten ihm zu. Einer machte den Vorschlag, den losen Freundesklub in eine fest gefügte Vereinigung umzuwandeln, mit Statut und vorbildlicher Zielsetzung und einem Namen.

„Das Ziel ist klar“, war die Meinung der Mehrheit. „Ein Statut brauchen wir nicht“, sagte Buhl, „dafür haben wir unsere Freundschaft.“

„Und den Namen haben wir“, ergänzte Bauer und blickte auf Friedrich. „Oswald hat ihn geprägt, am Abend nach seiner Ankunft: ,Freier unter Freien’. ,Die Freien’! Gibt es einen besseren Namen?“

„Die Freien“, es gab keinen besseren. Man schwor, diesem Namen Ehre zu machen, und niemand zweifelte daran, dass er einmal in die Geschichte eingehen würde. Mit dem Gefühl, einem historischen Augenblick beizuwohnen, trennte man sich.

Als Friedrich am nächsten Vormittag auf den Platz vor der Akademie kam, war alles zum Empfang Schellings bereit. Schon seit einer Stunde spielte das Blasorchester der städtischen Feuerwehr und hatte trotz des unfreundlichen Oktoberwetters schau- und hörlustige Berliner angelockt. Die Ehrenjungfrauen drängten sich frierend zusammen. Auf der Tribüne standen die Mitglieder der Akademie, die Senatoren der Universität mit würdigem Gesichtsausdruck, Bürgermeister und Ratsherren der Stadt. Alle in feierlicher Amtstracht mit sämtlichen Insignien behängen. Über ihren Häuptern hing das Transparent, eingerollt bis zum feierlichen Moment der Begrüßung des neuen Akademiemitgliedes durch den amtierenden Präsidenten.

Friedrich entdeckte das Häuflein der „Freien“ mitten unter den Zuschauern dicht an der Tribüne.

Jetzt hob der Kapellmeister den Taktstock. „Preußens Gloria“ erschallte. Eine vierspännige Prachtkarosse mit königlichem Wappen fuhr über die breite Fahrbahn der Linden heran und hielt vor der Akademie. Livrierte Domestiken öffneten den Wagenschlag. Schelling, mit würdevoll erhobenem Haupt, stieg aus, gefolgt von Minister Eichhorn.

Die Ehrenjungfrauen geleiteten die beiden auf die Tribüne. Der Bürgermeister zog ein Blatt Papier aus der Tasche. Ein Begrüßungshymnus ergoss sich über das graue Haupt des Offenbarungsphilosophen. Nun traten zwei Ehrenjungfrauen heran. Sie brachten eine schwarz-weiße Schärpe mit dem Wappen der Stadt Berlin und hängten sie dem Gefeierten über die Schulter. Der Impresario gab ein Zeichen. Der Kapellmeister hob den Taktstock zu einer Huldigungsfanfare. Der entscheidende Augenblick war gekommen.

Die Leinwand über den Köpfen entrollte sich. Ein riesiges Hinterteil mit wahrhaft königlichen Dimensionen streckte sich dem Publikum entgegen. Ein armseliger Schelling mit Jesuitenkutte und Kreuz war im Begriff, dort hineinzukriechen. Mit ohnmächtiger winziger Faust drohte er gegen das unnahbare gewaltige Porträt Hegels, der über die Szene hinweg seinen Blick in den Himmel richtete. Darüber prangte der Text: „Salve in ano regio, o Schelling, te miserabilis servilus theologiae!“ - „Willkommen im Arsch des Königs, o Schelling! Du mieser Knecht der Theologie.“

Was jetzt folgte, schien dem Libretto einer Opera obscura entnommen. Zunächst ging alles nach dem Regieplan des Impresarios weiter. Nicht gleich und nicht schlagartig erfassten die Schaulustigen den obszönen Inhalt des farbenprächtigen Gemäldes auf der riesigen Leinwand, am wenigsten die Akteure auf der Tribüne, in deren Rücken sich das Kunstwerk entrollt hatte. Prof. Raumer war mit ernst-würdigem Gesicht ans Rednerpult getreten und begann mit seiner Festansprache. Die Honoratioren wunderten sich über die seltsame Unruhe, die sich im Publikum auszubreiten begann. Als erster bemerkte der Impresario das Entsetzliche. Aber er begriff es nicht, sondern reckte nur verzweifelt die Arme und sank ohnmächtig zusammen. Irritiert, aber unentwegt redete der amtierende Präsident weiter. Jetzt wendete sich der Minister dem Transparent zu, der Bürgermeister, die ganze Ehrentribüne ...

Das Publikum war außer Rand und Band. Raumer brach mitten im Satz ab. Die Kapelle begann planmäßig mit der Königshymne. Auf der Tribüne war alles in ratlose Konfusion geraten. Zwei der Professoren behielten die Nerven und führten Schelling, der nichts begriff, weil er sich nicht umgedreht hatte, durch das Portal ins Gebäude. Fluchtartig folgten die anderen. Die starken Polizeikräfte begannen, das Publikum vom Platz zu drängen.

Die „Freien“ zogen sich gemessen zurück, krampfhaft bemüht, ihren Triumph nicht allzu deutlich werden zu lassen. Schon etwas abseits vom Geschehen, kamen sie an Marheineke vorbei. Der Professor erwiderte ihren Gruß nicht. Kein Lächeln stand in seinem Gesicht. Nur eisige Missbilligung. „Wer Hegel verteidigen will, hat bessere Waffen!“, sagte er.

Die Freunde ließen sich ihren Triumph über den gelungenen Streich nicht trüben. Sie beschlossen, den Sieg sogleich in „Hippels Weinstuben“ gebührend zu feiern. Friedrich hatte keine Lust mitzutun. Edgar stieß ihn in die Rippen. „Hat dich der Alte mit seiner Nörgelei so beeindruckt?“

„Ich möchte einfach allein sein, Edgar. Vielleicht komme ich später vorbei.“

Der Freund gab ihm die Hand. „Verstehe“, sagte er.

Friedrich ging über den Gendarmenmarkt zur Friedrichstraße. Jenseits der Weidendammerbrücke am anderen Spree-Ufer hatte er eine preiswerte Unterkunft gefunden. Der Sonntagmorgen zeigte sich im trübsten Grau. Die Friedrichstraße schien sich in ihrer abgezirkelten Gradlinigkeit bis ins Unendliche zu dehnen. Er lächelte, als er an den ersten Schreck dachte, den ihm die Stadt eingeflößt hatte.

In seinem Zimmer lag, noch unaufgeschnitten, das neu erschienene Buch eines Hegelschülers, dessen Name bis jetzt nur durch philosophiehistorische Abhandlungen im Hegelschen Geist bekannt geworden war, „Wesen des Christentums“ von Ludwig Feuerbach. Püttmann, mit dem Friedrich korrespondierte, hatte es ihm als eine Novität von besonderem Reiz angepriesen, weil es an Tiefe und sprachlicher Schönheit alle religionskritischen Schriften von Strauß bis Bruno Bauer in den Schatten stelle.

Er schnitt den ersten Bogen auf. Schon die Einleitung fesselte ihn. „Die Religion im allgemeinen, als identisch mit dem Wesen des Menschen, ist identisch mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Bewusstsein des Menschen von seinem Wesen. Aber die Religion ist, allgemein ausgedrückt, Bewusstsein des Unendlichen; sie ist also und kann nichts andres sein als das Bewusstsein des Menschen von seinem, und zwar nicht endlichen, beschränkten, sondern unendlichen, Wesen.“

Alle Müdigkeit fiel von ihm ab. Er las, bis die Weckuhr an seinem Bett ihn zum Dienst in die Kaserne rief.