3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Principal de los Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: Robert Kett

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Quería pasar página, pero el pasado siempre vuelve… Atormentado por la desaparición de su esposa hace unos meses, el inspector Robert Kett deja su empleo en la Policía Metropolitana de Reino Unido y se traslada a la ciudad de Norwich con sus tres hijas pequeñas, con la esperanza de restaurar la paz en su familia rota y empezar de cero. Pero la tranquilidad en su nueva vida dura muy poco: dos niñas desaparecen mientras están repartiendo periódicos en bicicleta y todo apunta a que un secuestrador anda suelto por la ciudad. De la noche a la mañana, Kett se verá arrastrado de lleno a uno de los casos más oscuros de su carrera, un misterio que lo enfrentará cara a cara con un mal espantoso y que, a la vez, podría desvelar la terrible verdad de lo que le sucedió a su esposa. "Un debut apasionante". J. D. Kirk, autor de A Litter of Bones "¡El thriller más emocionante que leerás este año!" Thrilling Fiction

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 373

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.

Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.

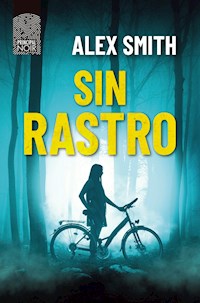

SIN RASTRO

Alex Smith

Traducción de Cristina Riera para Principal Noir

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Dedicatoria

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Sobre el autor

Página de créditos

Sin rastro

V.1: octubre de 2021

Título original: Paper Girls

© Alex Smith, 2019

© de la traducción, Cristina Riera Carro, 2021

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2021

Todos los derechos reservados.

Adaptación de cubierta: Taller de los Libros

Imágenes de cubierta: robsonphoto - osons163 | depositphotos

Corrección: Carmen Romero

Publicado por Principal de los Libros

C/ Aragó, 287, 2º 1ª

08009 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-18216-28-2

THEMA: FFP

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Sin rastro

Quería pasar página, pero el pasado siempre vuelve…

Atormentado por la desaparición de su esposa hace unos meses, el inspector Robert Kett deja su empleo en la Policía Metropolitana de Reino Unido y se traslada a la ciudad de Norwich con sus tres hijas pequeñas, con la esperanza de restaurar la paz en su familia rota y empezar de cero.

Pero la tranquilidad en su nueva vida dura muy poco: dos niñas desaparecen mientras están repartiendo periódicos en bicicleta y todo apunta a que un secuestrador anda suelto por la ciudad. De la noche a la mañana, Kett se verá arrastrado de lleno a uno de los casos más oscuros de su carrera, un misterio que lo enfrentará cara a cara con un mal espantoso y que, a la vez, podría desvelar la terrible verdad de lo que le sucedió a su esposa.

«Un debut apasionante.»

J. D. Kirk, autor de A Litter of Bones

«¡El thriller más emocionante que leerás este año!»

Thrilling Fiction

Alex Smith, el nuevo fenómeno de la novela policíaca internacional

La lectura perfecta para los lectores de Patricia Cornwell, Ian Rankin o Val McDermid

Para mis hijas,

tan maravillosas como pesadas.

¡Os quiero!

Prólogo

Martes

Todo el mundo recordaba la lluvia. La recordaban porque hubo unos días espléndidos en los que el bochorno resultaba casi insoportable. La calle hervía con un calor tan intenso que nadie quería pasear, así que los niños habían salido a la calle en tropel sobre dos ruedas; las bicicletas chirriaban sobre el asfalto reluciente, sus risas resonaban de esa manera tan auténtica como solo puede resonar la risa en verano.

Entonces, de repente, el cielo se oscureció como la piel tras una contusión y se encapotó. Había ocurrido de una forma tan repentina que incluso había pillado a los meteorólogos por sorpresa y se mostraron casi arrepentidos en los partes del mediodía. Se suponía que la tormenta iba a esquivar el este, dijeron, debería haberse dirigido directamente a la costa, donde habría caído en tromba sobre el mar del Norte. En cambio, le había echado el ojo a Norfolk y lo había azotado con una furia que había hecho que las ventanas repiquetearan y los árboles se doblaran hacia atrás. Ni un alma había salido a la calle ese día, a menos que no tuviera otra opción. La ciudad era una galería de rostros fantasmagóricos que contemplaban el aguacero a través de las ventanas empañadas.

Todo el mundo recordaba la lluvia, después. Es lo que mencionaron en todas las declaraciones, en todos los programas. «No debería haber estado trabajando. Su madre tiene que estar loca para haberla dejado salir. Llovía tanto que el agua debió de arrastrarla hasta el mar».

Todo el mundo recordaba la lluvia. La lluvia que hizo que toda la ciudad se quedara encerrada en casa.

Ni un alma había salido a la calle ese día, ni un alma excepto esa pobre chica.

Y el hombre que la secuestró.

—¡Mamá, por favor!

Con once años, cerca de cumplir los doce, Maisie Malone era demasiado mayor como para tener una pataleta, pero era evidente que se había quedado sin alternativas. Había tratado de defender su postura de mil maneras distintas, hasta el punto de que su madre se había tapado los oídos con los dedos y se había puesto a bailar pasando el peso de un pie al otro mientras gritaba «La-la-la-la». Había intentado encerrarse en la habitación, pero su madre la había amenazado con dejarla sin móvil. Había usado el chantaje de siempre: el de huir de casa y no volver jamás. Pero su madre se había limitado a encogerse de hombros y señalar que no iba a hacerlo porque, precisamente, el motivo de la discusión era que Maisie no quería poner un pie en la calle. Así que ¿adónde iba a ir? ¿A esconderse en el armario de debajo del fregadero?

Más allá de montar una pataleta en la desgastada alfombra del salón, ¿qué otra cosa podía hacer?

—Pero es que mira, mamá, ¡llueve un montón!

Razón no le faltaba. El sol había dado paso a un clima monzónico en un abrir y cerrar de ojos, la lluvia caía con tanta tenacidad que se había formado un riachuelo que corría colina abajo.

—Ya sé qué pinta tiene la lluvia, Maisie —le respondió su madre mientras salía de la diminuta cocina ataviada con la bata y el pijama (aunque hacía horas que había tocado el mediodía). Llevaba un paquete de cigarrillos Mayfair en la mano y el mismo mechero amarillo recargable que debía de tener desde que Maisie había nacido—. Y también sé que no va a hacerte daño. A menos que seas un gremlin.

Miró a Maisie de arriba abajo.

—Ahora que lo pienso, quizá sí que eres un gremlin. Explicaría muchas cosas.

—¡Mamá!

Quería ponerse a gritar hasta echar abajo la casa, pero no había nada que garantizara una explosión de mamá como montar un berrinche. Tenía un móvil nuevo fantástico, un iPhone 7 (bueno, nuevo para ella, ya que mamá lo había comprado en el Marketplace de Facebook muy barato porque tenía un arañazo en la pantalla), y casi se había quedado sin él una vez por negarse a pasar la aspiradora. No podía arriesgarse a perderlo de nuevo, sobre todo ahora que por fin había descubierto cómo instalarse la app de Minecraft.

—Pues lo hago mañana —suplicó—. Al señor Walker no le importa si llegamos tarde.

—Sí, sí que le importa —respondió mamá mientras se encendía un cigarrillo. Maisie se apartó el humo de la cara con un manotazo y la fulminó con la mirada—. Y no es por él, es por los clientes. Esperan recibir los periódicos a tiempo. No tiene sentido que los tengan una semana después de que hayan sucedido las noticias, ¿no te parece? Entonces ya no serán noticias, sino más bien agua pasada.

Se rio de su propio chiste y Maisie soltó un gruñido.

—Es el periódico gratuito —se quejó—. ¡Pero si no lo lee nadie!

Su madre dio una calada lenta y retuvo el humo en los pulmones. Se volvió para expulsarlo en dirección a la cocina (el único lugar en el que se suponía que podía fumar), pero de todas formas se expandió en todas direcciones, tan denso que provocó dolor de cabeza a Maisie. Todas las paredes de la casa estaban amarillentas y se preguntó si ese sería el color de los pulmones de su madre.

—Maisie, ¿qué te dije ayer? —le preguntó su madre, con una tranquilidad irritante.

Maisie se encogió de hombros, pero lo recordaba demasiado bien.

—Te dije que tenías que cumplir con tu ronda, ¿no es así? Te dije que si lo dejabas para mañana te arrepentirías. Y aquí estamos, a las tres y cuarto de un jueves por la tarde y ¿te arrepientes? Pues claro. Querías hacer este trabajo, querías tener dinero extra. Nadie te obligó a hacerlo y si quieres dejarlo, puedes llamar al señor Walker ahora mismo.

Maisie volvió a clavar el pie en el suelo, pero lo único que consiguió fue sacarle una sonrisilla petulante a la cara gorda y amarillenta de su madre. Por un instante, fantaseó con la idea de hacerlo de verdad, llamar al señor Walker y decirle que se metiera el trabajo por donde le cupiera. Pero le pagaba tres libras la hora y las diez libras que ganaba a la semana ayudaban a pagar todas las cosas para las que la prestación de mamá no daba.

Eso sin contar el dinero extra que conseguía vendiendo las otras cosas.

Además, mamá tenía razón: solo era lluvia.

Suspiró, mirando la puerta.

—Por favor… —intentó una última vez.

Se sorprendió al notar que el brazo de mamá la rodeaba, la estrechaba, con el cigarrillo sostenido a cierta distancia de su cabeza para no quemarle un ojo.

—Estoy orgullosa de ti, holgazana de mi corazón —le dijo mamá—. Estás creciendo muy rápido, te estás convirtiendo en toda una mujercita.

La soltó y le dio un cachete en el trasero.

—Venga, ve y hazlo ya. Meteré unas barritas de pescado en el horno y así nos tomamos unos sándwiches en cuanto vuelvas. ¿Te parece?

Maisie soltó otro suspiro.

—Vale.

Tampoco estaba tan mal tras los primeros segundos. No era una lluvia fría, casi se podría decir que poseía una cierta calidez agradable como la de la ducha. También igualaba la fuerza del chorro, quizá la superara, en comparación con la de casa, que tenía una capa de cal y un chorro lamentable. Cuando se le pasó la impresión de que miles de gotas furiosas le golpearan la cara, Maisie prácticamente disfrutó de la sensación.

El trayecto a través de la urbanización era casi todo cuesta abajo, pero mantuvo una mano agarrada al freno para evitar que las ruedas resbalaran cada dos por tres. El agua corría hacia las alcantarillas y se encharcaba en algunos lugares hasta tal punto que se formaban remolinos. Cada vez que pasaba por un charco, inundaba las aceras vacías y le hacía gracia imaginarse empapando a otras personas (la primera, su madre). La bolsa de los periódicos le pesaba como un muerto en el hombro, pero estaba acostumbrada y tomaba las curvas con cuidado para no caerse.

De vez en cuando, pasaba un coche que se movía casi a cámara lenta, los faros resplandecían a pesar de que era pleno día. Un par de personas la saludaron, otro par la señalaron y se rieron. Una señora mayor incluso bajó la ventanilla y le preguntó si quería que la llevara a casa. No contestó, sabía que no había que hablar con desconocidos, ni siquiera con las personas amables que llevaban vestidos de flores. Mantuvo los pies en los pedales y se esforzó por subir la colina por el otro lado de la urbanización hasta que llegó casi sin aliento a la primera calle sin salida que formaba parte de su ruta.

La ciudad estaba desierta, como si hubiera llegado un apocalipsis zombi (un pensamiento que no era tan extraño, en realidad, puesto que todos los que vivían por aquí tenían unos cien años y se movían a la misma velocidad que los muertos vivientes). Dejó la bici fuera de la primera casa adosada y se peleó con la verja. Luego, corrió bajo la lluvia torrencial y se lanzó contra la puerta. Los nudillos dieron un golpetazo contra la madera y se los llevó a los labios con una mueca cuando el dolor le hizo palpitar la mano. El periódico ya estaba empapado en cuanto lo sacó de la bolsa, pero logró meterlo por el renuente buzón y apretó el último trozo con el dedo hasta que entró y cayó.

El primer lado de la calle le llevó menos de ocho minutos, el otro un poco más porque la número 4 tenía un sabueso viejo y malo y siempre tenía miedo de que le arrancara un dedo de un mordisco. Agarró la bici y pedaleó hasta la calle principal para meterse en la siguiente calle sin salida, que era casi idéntica a la anterior. Divisó unos pocos rostros arrugados tras los visillos y les dirigió un saludo poco entusiasta. Si se lo devolvieron, no lo vio. El chaparrón le nublaba los ojos y convertía el mundo en un caleidoscopio de siluetas y colores borrosos.

Terminó esa calle y luego se refugió bajo una parada de autobús, se apartó el pelo empapado de la cara y se sacó las gotitas de lluvia de los labios con un suspiro. La lluvia repiqueteaba contra el techo, caía, inclemente, sobre el asfalto y la encerraba en una jaula hecha de cristal y agua. Se secó las manos tan bien como pudo, se sacó el teléfono de los vaqueros y se le aceleró el corazón al darse cuenta de lo mojada que estaba la pantalla. Pero seguía funcionando y el reloj le indicó que había pasado media hora desde que había salido de casa. De nuevo, la invadió aquel pensamiento: podía llamar al señor Walker ahora, dejar esa estupidez de trabajo, tirar los periódicos ahí mismo e irse a casa.

Sin embargo, si lo hacía, perdía la ronda del sábado. Con esa iba hasta la colina. Con esa sí que ganaba dinero. Veinte libras, algunos días.

Negó con la cabeza y metió el móvil en la bolsa impermeable de los periódicos para tenerlo a salvo. Solo le quedaban tres calles y tampoco podía mojarse mucho más.

Se mentalizó y se adentró en la lluvia, cruzó la calle, el agua le llegaba a los tobillos y le empapaba las deportivas. Se dirigió chapoteando hacia la primera casa adosada, notando los pies muy pesados, y apoyó la bici en el murete de ladrillo medio desmoronado. Se encontraba a medio camino de la puerta, con el periódico en la mano, cuando se detuvo.

La puerta de entrada estaba abierta. No entreabierta, sino abierta de par en par. Desde allí, Maisie veía que el agua se encharcaba sobre la moqueta del pasillo y las gotas caían sobre una mesilla de nogal para el teléfono. Dentro estaba muy oscuro y, cuando echó un vistazo a los dos ventanales de la fachada (uno en el salón, supuestamente, el otro en el dormitorio), vio que las cortinas, gruesas, estaban corridas del todo.

Dio unos cuantos pasos más; a estas alturas, el periódico estaba mustio. Se le disparó algo en la cabeza: no era un ruido, sino más bien una sensación. Era una alarma, instintiva, inconfundible. Algo no iba bien en esa casa. Algo iba muy mal. Se restregó el agua de los ojos y entonces cayó en la cuenta de lo doloroso que era pestañear. A sus espaldas, la calle estaba desierta y en silencio, casi como si fuera un decorado de cartón. Nada parecía real más allá de la furia de la tormenta, como si en cualquier momento fuera a doblarse y arrugarse. La casa esperaba.

«Solo es una casa», se dijo. Y, de repente, la sensación desapareció. Si esperaba un poco más, el periódico se disolvería, así que echó a correr hacia la puerta y lo lanzó dentro y se preparó para salir disparada hacia la calle.

Una voz la detuvo. Una voz que procedía del interior. Débil, aflautada y desesperada:

—Por favor.

Fue como si el día la hubiera llenado de agua de lluvia y esta se hubiera congelado y solidificado de golpe. Durante unos segundos angustiantes, Maisie fue incapaz de moverse. Luego dio un paso atrás con la piel erizada; el cuero cabelludo se le retrajo a tal velocidad que se preguntó si se le caía el pelo.

—¿Por favor? —repitió la voz. Sonaba vieja, a antigualla.

De pronto, Maisie se sintió fatal por haberse planteado siquiera irse. Quizá alguien se había caído y no podía levantarse. Los abueletes tenían accidentes cada dos por tres y se rompían los huesos, lo sabía porque veía Casualty, la serie de los médicos, con su madre.

—Eh… —dijo; se le hizo un nudo en la garganta—. ¿Hola? ¿Necesita ayuda? Eh… Tengo un teléfono.

Metió la mano en la bolsa de los periódicos y lo buscó. No recibió respuesta del interior de la casa, o al menos ninguna que fuera perceptible a pesar del martilleo del aguacero, y se encaminó hacia la puerta, donde estiró el cuello hacia dentro: no quería acercarse más de lo necesario. Detectó un olor extraño, más fuerte incluso que el de la tierra mojada. Era un hedor pútrido, como cuando no se saca la basura en pleno verano, un olor que le hizo pensar en los hospitales. Se le cerró la garganta.

—¿Hola? —repitió, esta vez más fuerte. Era imposible ver algo ahí dentro, no había suficiente luz. El mundo bien podría haber terminado a mitad de ese pasillo—. Voy a llamar a una ambulancia, aguante.

Nada.

Encontró el móvil y se tuvo que contener para no soltar un chillido de triunfo. Le temblaban las manos, tenía el pulgar demasiado húmedo para desbloquearlo.

—Un momento —dijo, mientras tecleaba la contraseña—. Todo saldrá bien.

Ninguna respuesta.

—Venga ya, caray —le gruñó al teléfono.

Al fin, se desbloqueó y echó un vistazo al número de cobre clavado a un lado de la puerta, tratando de recordar con qué nombre de flor habían bautizado esta calle sin salida: ¿la Geranio? ¿La Margarita? Se puso tan nerviosa que durante unos segundos no se acordaba siquiera de cuál era el número de emergencias.

«¡Es 999, idiota!».

Lo marcó, se llevó el móvil al oído y escuchó el tono.

«Venga, va».

No se produjo ningún movimiento en la casa, solo emanaba una oscuridad profunda, densa y silenciosa que le revolvió el estómago. La observó con atención mientras trataba de distinguir algo, de divisar una silueta, una arista o un contorno que la orientara.

¡Ahí! ¿No había algo? ¿Una sombra más negra entre la penumbra? Alta, delgada. ¿Un reloj, quizá? ¿Un perchero? Fijó la vista mientras el teléfono sonaba y sonaba y…

La silueta se movió a toda velocidad. Maisie tuvo la repentina sensación de un tren que entraba en un túnel, una ráfaga de oscuridad tan veloz e inesperada que el grito perforó el aire antes incluso de que ella supiera que lo iba a proferir. El muro de sombras salió disparado hacia ella, acaparando la entrada, y una mano se le aferró a la mandíbula.

El teléfono hizo clic y una voz suave preguntó cuál era la emergencia, pero no podía contestar.

Otra mano le agarró el pelo, le giró la cabeza y la metió en la casa de un tirón. Y, oculto por los truenos de la tormenta, el mundo de Maisie se fundió en la negrura.

Capítulo 1

Miércoles

—¿Hemos llegado ya?

Hizo falta hasta la última pizca de paciencia que le quedaba a Robert Kett para no pisar el freno de golpe y salir corriendo del coche entre gritos. En honor a la verdad, llevaba tres horas con esta sensación, desde que el Volvo de diez años, de color verde mierda de paloma, había arrancado de la puerta de su casa en Stepney y había iniciado el exasperante trayecto hacia el noreste. Dos de las tres niñas que iban atrás le habían planteado esta pregunta cada diez minutos. La tercera solo tenía dieciocho meses y era demasiado pequeña para articular frases enteras, pero sus gritos incansables lo habían compensado con creces.

Fuera, el mundo ardía. La inusual tormenta de verano del día anterior parecía haber vertido hasta la última gota de humedad del cielo y el sol brillaba con la contundencia de un martillo. Llenaba el parabrisas de Kett como si fuera líquido y convertía el asfalto en un espejismo titilante. Había entrecerrado los ojos con tanta fuerza y durante tanto rato que tenía la sensación de que le habían comprimido la nuca en un torno de banco.

—Papá, ¿hemos llegado?

Adelantó al camión y volvió al carril de la izquierda de la A11 antes de echar un vistazo por el retrovisor. Alice lo estaba mirando con el ceño fruncido, la mandíbula se le movía mientras masticaba un chicle que le había durado todo el trayecto. Una furgoneta blanca los adelantó, un destello cegador del sol se coló en el coche y, durante una fracción de segundo, la niña de siete años pareció su madre, como si Billie estuviera ahí sentada, detrás. Fue un espejismo tan poderoso que Kett tuvo la sensación de que le habían arrancado el cerebro de la cabeza, el vértigo le hizo aferrarse al volante como un astronauta a la deriva haría con el amarre.

Volvió a centrar la mirada en la carretera y no tragó más que polvo.

—¿Papá? —repitió Alice.

—¿Papá? —se hizo eco su hermana de tres años, Evie—. Tengo hambre.

—¿Papá?

—Pa-pa —soltó la bebé antes de proferir un berrido furioso que parecía una bocina. Era tan alto que Kett tuvo que cerrar los ojos un segundo y, al hacerlo, por poco no se pasa la salida. Puso el intermitente, se desvió y el sol, clemente, cayó sobre su hombro. Pareció que el coche se enfriaba diez grados al instante.

—¡Tengo hambre! —lloriqueó Evie—. Tengo que hacer caca.

—¿Estamos llegando? —preguntó Alice.

—Sí —respondió él y, por primera vez ese día, no era una mentira—. Estamos llegando. Solo quedan diez minutos, te lo prometo.

Aunque quizá fuera un poco más, porque no recordaba exactamente dónde iba. Había pasado los primeros doce años de su vida ahí arriba, pero de eso hacía ya treinta años y las carreteras habían cambiado mucho desde entonces. Se había llegado a plantear parar en el arcén y encender el navegador por satélite, pero si se detenía ahora entonces había muchas probabilidades de que las niñas se bajaran del coche con o sin su permiso y los gritos de Moira cuadruplicarían su potencia.

Al escudriñar el bosque en busca de las habituales señales verdes, divisó una que indicaba el norte de la ciudad y dio un volantazo para incorporarse al desvío. Alguien hizo sonar el claxon cuando le cortó el paso y, en un momento de furia ciega, casi se planteó bajarse del Volvo, sacarlos del coche y arrestarlos ahí mismo en el arcén.

«Pero ya no estás de servicio», se recordó. «Al menos, no técnicamente. Por eso hemos venido aquí: para alejarnos».

Alejarse de Londres. Alejarse del trabajo. Alejarse de todo lo que le recordaba a Billie, su esposa.

Dio un pisotón al freno solo para molestar al de atrás y redujo la velocidad a paso de tortuga a medida que se aproximaba a los semáforos que había delante. Justo entonces cambiaron al rojo y pisó fuerte el acelerador: el viejo Volvo rugió al sobrepasar el semáforo y se incorporó a la ronda de circunvalación. Observó el retrovisor y vio que el coche de detrás frenaba con un chirrido. El rostro rojo del conductor esbozó una mueca a través del parabrisas.

Quizá ya no estaba de servicio, pero no había nada que le impidiera comportarse como un gilipollas.

—Noto que se me escapa la caca —dijo Evie.

—Por el amor de Dios —gruñó—. Aguanta un poquito, ya casi hemos llegado.

Por suerte, estaban a caballo entre la hora del almuerzo y la de la merienda y las carreteras estaban bastante despejadas. Aceleró por la circunvalación, observando una ciudad que casi había olvidado y que, sin duda, lo había olvidado a él. Más allá del centelleo de la aguja de la catedral, bañada por la luz dorada, no había una sola cosa que recordara de su infancia. Alguna que otra vez, un coche de policía lo adelantaba y él lo saludaba por instinto y cuando una ambulancia pasó zumbando con la sirena a todo volumen, tuvo que reprimir la urgencia de seguirla. Mantuvo la cabeza recta y la velocidad constante mientras ascendían por la colina.

—Evie se ha hecho caca —anunció Alice, con una carcajada cruel.

—¡No! ¡Eso tú! —respondió esta.

—¡Te has hecho caca en los pantalones!

—¡Me haré caca en tus pantalones! —chilló Evie.

Llegados a este punto, a Kett casi se le escapa una sonrisa. Redujo la velocidad y examinó los nombres de las calles hasta encontrar el que quería y se desvió de la calle principal. Hasta que vio la casa enfrente, no se acordó de respirar. Le pareció que era la primera vez que lo hacía en todo el día y dejó que el alivio inundara su cuerpo. Las niñas lo presintieron: todas se quedaron calladas.

La calle estaba concurrida, había coches aparcados a ambos lados y Kett tuvo que seguir un poco más hasta encontrar un espacio. Aparcó y chocó con el bordillo de la acera. Luego, apagó el motor y, durante un solo segundo de felicidad, no se oyó ningún otro sonido que el susurro suave del viento entre los árboles de fuera.

—¿Ya está? —gritó Alice a mil decibelios—. ¿Ya hemos llegado?

El padre asintió y las niñas se pusieron a vitorear con tanto ímpetu que podrían haber hecho añicos todas las ventanas de la calle. Moira profirió un ruido que podía interpretarse tanto como de alegría como de terror, Kett no estaba seguro. Abrió la puerta del conductor, las bisagras chirriaron casi tanto como sus articulaciones cuando salió del coche y se estiró. Alice ya se había desabrochado el cinturón y estaba pasando hacia delante.

—¡No! —gritó Evie, mientras se peleaba con su sillita—. ¡Espérame!

Kett cerró los ojos y reprimió una repentina oleada de ansiedad. Lo que daría porque Billie estuviera aquí ahora mismo, por oír su voz tranquilizadora, por ver su sonrisa. Habría calmado a las niñas en un santiamén.

«Pero ya no está», se recordó. «Ya no está».

Kett abrió los ojos, el sol brillante lo achicharraba y hacía que le palpitara la cabeza.

—Venga —dijo, ayudando a Alice a salir del coche—. Vamos a empezar nuestra nueva vida.

Capítulo 2

Al final resultó que su nueva vida no quería empezar.

—Venga, va, jopelines —dijo Kett mientras hacía juego con la llave en la cerradura Yale. Moira se retorció en sus brazos con la fuerza de una cría de oso. Las manos regordetas no dejaban de darle manotazos en la cara y hacían que abrir la puerta de la casa resultara todavía más difícil de lo que debería. A su espalda, Alice estaba sentada sobre el bajo murete del jardín delantero mientras Evie trataba a toda costa de subirse a su lado.

La llave no abría. Kett soltó una maldición y se pasó la bebé al otro brazo.

—Papi, tengo muchas ganas de hacer caca —dijo Evie mientras se separaba del murete y agarrándose el trasero.

—Ya va, ya va, cariño —le respondió con los dientes apretados—. Solo un momentito. Aguanta y di: «¡No puedes pasar!».

Dio la vuelta hasta el otro lado de la casa. Era una construcción sencilla con tres habitaciones, de paredes gris guijarro y con los marcos de las ventanas pelados como si tuvieran caspa. Alguien, seguramente el agente inmobiliario, había hecho una chapuza tratando de cortar los arbustos, ya que a Kett le habría venido bien un machete para abrirse paso mientras cruzaba la verja destartalada que llevaba al jardín trasero. La sostuvo abierta para las niñas, que enseguida se pusieron a correr en círculos exaltados alrededor de la hierba amarillenta, ladrando como si fueran perros.

Parecía bastante seguro, así que dejó a Moira sobre el césped, quien enseguida empezó a caminar como un pato siguiendo a sus hermanas. Había otra puerta en este lado que seguramente conducía a la cocina y que trató de abrir con el pomo, a sabiendas de que estaba siendo demasiado optimista. Por supuesto, la puerta estaba cerrada con llave, aunque todo el armazón se movió cuando intentó abrirla.

—¡Paaaaaaaaapáááááá! —gritó Evie, con una angustia evidente.

Kett se sacó el móvil del bolsillo e hizo caso omiso de la fotografía de él y Billie que tenía como salvapantallas (Billie con un vestido de seda azul, con una margarita en su pelo de color miel, sonriendo mientras lo besaba en la mejilla en la boda de unos amigos dos años antes). Abrió la aplicación del correo electrónico en busca del número del agente inmobiliario. Detrás de él, Moira había vuelto a chillar y enseguida Evie hizo lo mismo. El ruido elevó al máximo el contador de estrés que Kett tenía en la cabeza y antes de que fuera consciente de lo que hacía, había alzado un pie, dado un paso adelante y asestado una patada con la bota de policía del número 46 junto a la cerradura de la puerta.

No podía resistir: la madera vieja se astilló cuando aplastó la pared. Tembló como un jugador de boxeo al que han dejado fuera de combate y cayó hacia atrás, así que Kett usó una mano para aguantarla. Echó un vistazo atrás: las tres niñas lo observaban con los ojos y la boca abiertos de par en par. Un alegre borboteo de risa le brotó del pecho.

—Esto no ha pasado —anunció—. Venga, vamos.

Levantó al bebé y sostuvo la puerta para que Alice y Evie entraran. El interior de la casa, por suerte, era fresco. Las persianas de la cocina estaban bajadas hasta la mitad y el aire era denso debido al polvo. Había estado en muchas casas a lo largo de los años y, por instinto, sabía que esta llevaba mucho tiempo vacía. Las superficies se habían limpiado y se habían barrido los suelos, pero los tiradores parecían grasientos por la falta de uso y había telarañas viejas que recorrían la cinta de la persiana. Hacía semanas que no se movía de sitio.

Con todo, se estaba fresco. Se estaba tranquilo.

Se estaba en casa.

—¡Corre, papá! —lo apremió Evie.

—Ven, vamos a buscar el baño.

Abrió el grifo para eliminar el plomo del agua mientras contemplaba cómo Alice y Evie salían disparadas hacia el pasillo. Moira estaba inmersa en un intento de recuperar la libertad, pero la agarró bien mientras se peleaba con el móvil y por fin encontró el teléfono del agente inmobiliario. Salió de la cocina mientras llamaba y divisó un pasillo corto con una escalera que conducía arriba, hacia el sol. Alice y Evie estaban en el salón, brincando sobre el sofá y reduciéndolo a polvo.

—Con cuidado —les dijo; sus palabras estaban cargadas de tanta autoridad como esperaba. Continuaron saltando y Kett volvió a salir al pasillo donde descubrió un pequeño aseo debajo de las escaleras. Se trataba de una casa pequeña y se maldijo por haberse creído las fotografías que había visto por internet. Los trucos que usaban en los portales inmobiliarios eran pura magia, ángulos bajos y buena iluminación. Era casi un delito.

—Evie —la llamó Kett—. El baño, venga, que no quiero que estrenes la casa nueva.

—Ya no hace falta —respondió.

—Claro, cómo no —gruñó—. Me cag…

—Buenas tardes, ha llamado a Shackley’s, Dawn al habla, ¿cómo puedo ayudarle?

La joven voz que había al otro lado de la línea parecía experimentar el culmen del aburrimiento. La bebé la oyó y chilló un «¡Hiya!» al oído de Kett, así que se dio por vencido y la dejó en el suelo.

—Sí, hola —respondió—. Me llamo Robert Kett, he alquilado una de vuestras propiedades, en la calle Morgane, la número 8.

—¿Sabe el código postal? —preguntó Dawn.

—No, pero estoy bastante seguro de que no tenéis dos casas en el número 8 de la calle Morgane. La llave no abre.

Dawn hizo estallar una pompa de chicle.

—Claro —contestó ella—. Pues debería abrir.

—Ya sé que debería abrir —repuso, tratando de no perder la paciencia—. Las llaves normalmente abren, si no ¿qué sentido tienen? Pero no en este caso.

—Puedo hacer que vaya un cerrajero a última hora de la tarde.

—Ya hemos entrado —le contestó—, pero tendréis que mandar a alguien para arreglar la puerta.

—No puede entrar a la fuerza —le dijo Dawn, con un tono tan monótono como si fuera un contestador automático—. Tendrá que esperar…

—Dawn —la interrumpió Kett—. Deja que vuelva a presentarme y esta vez como es debido. Soy el inspector jefe Robert Kett, de la policía metropolitana. —Dawn dejó de mascar lo que fuera que tuviera en la boca y no interrumpió a Kett—. Necesitamos que la casa sea segura antes de esta noche. A juzgar por el estado de la puerta, es evidente que estáis incumpliendo vuestras obligaciones como agentes. Si lo preferís, puedo denunciarlo y, no sé, quizá empezar una investigación sobre la seguridad de vuestros inquilinos…

—Eh… —repuso Dawn—. Mandaré a alguien que llegará en menos de una hora.

—Perfecto —le respondió.

Dio por terminada la conversación mientras ella todavía balbuceaba una respuesta. Odiaba tener que usar su cargo en la policía, y más ahora que técnicamente no podía hacerlo, pero había gente que se merecía que les hicieran pasar un poco de miedo (mucho) y Dawn la Aburrida, sin duda alguna, formaba parte de ese grupo.

—Hola —dijo al ver que Moira subía por las escaleras—. Ya habrá tiempo de explorar, peque.

La estaba cogiendo en brazos cuando le sonó el teléfono y respondió sin mirar la pantalla.

—Más te vale que siga en pie, Dawn —gruñó.

—Tomo nota —repuso una voz áspera que llamó la atención de Kett—. No hay nada ni nadie en este mundo que se atreva a tomarle el pelo al inspector jefe Kett.

—Señor —dijo Kett; por poco no se le cayó el bebé que se retorcía en sus brazos. Dejó a su hija en el suelo y observó cómo salía disparada a gatas hacia el salón como un juguete al que le han dado cuerda. Oyó al comisario Barry «Bingo» Benson soltar una carcajada y el estruendo le despertó cierta nostalgia.

—¿Sigues en la carretera? —preguntó Bingo.

—Qué va, ya he llegado —respondió Kett, y se tomó unos segundos para estirar la espalda—. Tengo la sensación de que he tardado tres semanas.

—No me sorprende, Norwich está en el quinto pino de esta gran nación, ¿eh? El culo del mundo, el ano de la Gran Bretaña.

—Te has pasado un poco —repuso Kett mientras se encaminaba hacia la puerta principal y escudriñaba la calle a través del cristal texturizado—. Que aquí tenemos dos catedrales, eh, y como unos trescientos pubs.

—Y con eso ya tienes la dieta cubierta —dijo Bingo.

Kett oyó cómo crujía la silla de su interlocutor y se lo imaginó recostándose en el asiento y colocando los pies sobre el escritorio. El comisario Benson había recibido el apodo el día en que lo llamaron por un triple homicidio en Angel Islington un sábado por la tarde y se presentó sin quitarse la pajarita y el micro de cantar el bingo. Resultó que era lo que hacía para relajarse y su tono de barítono resultaba perfecto para las salas de bingo. Al parecer, a las señoras mayores les encantaba y no eran las únicas. En lo que se refería a comisarios, era uno de los mejores.

—¿Las niñas están bien? —preguntó Bingo. Kett orientó el teléfono hacia los gritos que salían del salón. Bingo se echó a reír—. No sabría decirte si se lo están pasando en grande o las están torturando.

—Se lo están pasando en grande —precisó Kett—. Es a mí a quien están torturando. Pero están bien. Creo que la mudanza les sentará bien. No queda otra.

Bingo suspiró.

—Ya verás que sí —repuso—. Será bueno tanto para ellas como para ti. Estás de permiso por motivos familiares, Robbie, necesitas emplear este tiempo en vosotros, en sanar a la familia. Y eso no puedes hacerlo en Londres.

Kett asintió.

«No se lo preguntes», se dijo. «No se lo preguntes». Era una orden, pero se oyó decirlo de todos modos.

—¿Alguna novedad?

—Sabes tan bien como yo que en cuanto sepamos algo, serás el primero al que llame. —Bingo se aclaró la garganta—. Si sigue ahí fuera, la encontraremos.

Era un cambio de frase revelador, pensó Kett. Durante los primeros días, había sido: «La encontraremos». Durante las semanas siguientes, había sido: «No te preocupes, aparecerá». Kett había sido consciente de que solo era cuestión de tiempo que se empezara a usar el condicional «si», pero no esperaba que fuera tan pronto. Catorce semanas no eran nada.

También eran una eternidad.

Bingo pareció darse cuenta de su error.

—La encontraremos —reiteró—. Deja que nos encarguemos de Billie. Tú ocúpate de tus niñas y de ti mismo.

Kett oyó un susurro mientras el hombre se peinaba el denso bigote, algo que siempre hacía antes de soltar una bomba. Así se delataba. Tal vez Bingo era bueno jugando al bingo, pero era uno de los peores jugadores de póquer del planeta.

—¿Qué pasa? —preguntó Kett.

—Me refería a que te tomes este tiempo como una temporada sin trabajo —empezó Bingo—. Pero ya que estás ahí arriba, necesito que me hagas un favorcillo.

Siguió hablando, pero su voz quedó ahogada por un terremoto que se produjo en el salón: las tres niñas se dirigieron hacia las escaleras haciendo la conga y riéndose como locas. Kett alargó la mano y las redirigió hacia la cocina.

—Lo siento, señor, tendrá que volver a empezar.

Bingo se rio, pero sin rastro de alegría.

—He dicho que necesito que me ayudes. Desde ayer, han desaparecido dos niñas en Norwich.

Kett frunció el ceño. Dos niñas desaparecidas no salían en primera página y no era nada de lo que la brigada de investigación criminal no pudiera ocuparse.

—Ambas repartían periódicos —prosiguió Bingo—. Ambas tienen once años y ambas han sido secuestradas mientras hacían la ruta de reparto.

Kett notó que una desagradable corriente le erizaba la columna y le anudaba el estómago.

—¿Secuestradas?

—Es la hipótesis con la que trabajamos —replicó Bingo, con un suspiro—. El comisario que lleva la investigación es sumamente competente, es un…, un hombre interesante, pero esto excede los casos de los que suele ocuparse su equipo. Norwich es una localidad tranquila. Necesita ayuda.

—Tenía entendido que estaba de permiso —comentó Kett y casi oyó cómo Bingo se encogía de hombros.

—Tengo tu papeleo en el escritorio todavía —replicó el comisario—. Todavía no he encontrado el momento para rellenarlo. Por favor, Robbie, tú solo déjate caer por allí, preséntate. Lo agradecerá.

Kett soltó un largo suspiro haciendo pucheros. Dirigió la mirada hacia el poste de la escalera y vio cómo las niñas desfilaban por la cocina. Moira usaba esas regordetas piernas suyas para tratar de subirse a una silla. Había mil motivos para negarse y tenía a tres justo ahí delante. El cuarto eran las personas desaparecidas del último caso en el que había trabajado, el único de toda su carrera que no había sido capaz de resolver.

El caso que lo había destrozado.

«¿Qué hago, Billie?».

No necesitaba oír lo que respondería ella. Ya sabía qué iba a decir. Al fin y al cabo, habían desaparecido dos niñas. Dos niñas que lo necesitaban.

—Claro —contestó—. Lo haré.

Capítulo 3

Jueves

—¿Seguro que no pasa nada?

Kett pronunció estas palabras a pesar de que el peto de Moira le tapara la boca, mientras la niña intentaba escalar hasta su cabeza. Tenía las manitas del bebé en los oídos, así que no solo estaba sordo, también ciego ante la respuesta de la mujer, pero cuando apartó a Moira vio que asentía.

—Es más que bienvenida, señor Kett —respondió la mujer. Hizo un gesto desde la puerta hacia la guardería a sus espaldas: un edificio pequeño, cuadrado y verde se erigía en el patio de la escuela primaria de Alice. Dentro, veinte niños armaban el mismo alboroto que unos cien. Evie se agarraba a la pierna de Kett, observaba el interior con una expresión que era una mezcla entre entusiasmo nervioso y terror atávico. Lo pilló mirándola.

—No pasa nada —le dijo—. Es solo esta mañana, ¿recuerdas? A tu hermana le ha ido bien.

Era casi verdad. Se había producido un miniataque esa misma mañana cuando Alice no encontraba el cárdigan de su nueva escuela en las maletas que habían traído, pero hacía calor y Kett había dejado que se fuera sin cárdigan como muestra de buena voluntad.

—Alice se quedaría muy impresionada si viera que también te comportas como una niña mayor.

Evie no respondió, se quedó ahí quieta, con los puños apretados de una forma que hacía que a Kett se le partiera el corazón. Había sufrido mucho, y, en cierto sentido, la desaparición de Billie la había afectado mucho más que a las otras dos. Alice era mayor, pero estaba hecha de una pasta un poco distinta que la mayoría de las personas que él conocía. La última escuela en la que había estudiado no dejaba de repetir cosas como TEA y TDAH, y estaban en lista de espera para que la examinara un especialista, pero, a fin de cuentas, era simplemente Alice, única y maravillosa unos días, horrible y frustrante otros. A menos que fueras Robert Kett, claro, en cuyo caso la palabra más habitual para describirla era «pesada».

—Un par de horas —le dijo—. Y te traeré una bolsita de Smarties.

Tuviera las dudas que tuviera, la sola mención de los Smarties hizo que se esfumaran. Con una sonrisa de oreja a oreja, le ofreció la mano a la mujer, que la aceptó con una risita enternecedora.

—Smarties —añadió Kett—. Es la cocaína de los niños, ¿eh?

Su rostro se contrajo en una expresión asqueada, pero duró solo un segundo. Miró a Moira, quien intentaba de nuevo escalar en dirección a la cabeza de Kett como si de la cima del Everest se tratara.

—¿Y la señora Kett? —preguntó, gracias a Dios, no con el tono de voz suficientemente alto como para que Evie lo oyera.

—Volveré muy pronto —contestó Kett, haciendo caso omiso de la pregunta—. Te quiero, preciosa.

—Te quiero, papá —gritó Evie, casi arrastrando tras de sí a la trabajadora de la guardería. Kett esperó hasta que la puerta se cerró tras ellas para sacarse a Moira de la cara y sostenerla cara a cara.

—Dos peques de tres no está nada mal —comentó—. Esperemos que al equipo de Norwich le gusten los bebés.

Resultó que el equipo de Norwich detestaba a los bebés.

Los detestaba con un ardor que se hizo evidente en cuanto Kett atravesó las puertas de la comisaría.

—Es una broma —gruñó el hombre. Por suerte, no se había puesto a gritarle a Moira, dirigía su furia a una joven sentada en el vestíbulo cuyo niño pequeño, que tendría uno o dos años, se había despatarrado en el suelo con la intención de hacer añicos todos los cristales solo con el poder de su voz—. Sabe usted que esto no es una guardería, ¿verdad? ¿Sabe que esto es una comisaría de policía?

La mujer (una chica, en realidad, no debería de tener más de dieciséis años) se encogió como si el hombre la hubiera atacado con un bate. Tenía los ojos húmedos cuando cogió al niño que berreaba. Kett notó que le hervía la sangre. Moira se había calmado un poco, pero seguía retorciéndose como un saco de anguilas. Se maldijo por no haber sacado el cochecito del coche. A estas alturas, tras tantas semanas, seguía esperando que fuera Billie quien lo hiciera. Él cogía al bebé, Billie se encargaba del cochecito. Siempre lo habían hecho así.

El hombre enfadado montó un espectáculo metiéndose con madre e hijo mientras agarraba un fajo de papeles contra el pecho como si contuvieran los resultados de la lotería de la próxima década. Era un tipo desagradable, eso resultó evidente desde el principio. Había personas que, sencillamente, daban una impresión negativa, como si tuvieran imanes debajo de la piel que repelían a cualquier persona con la que se toparan. Tenía algo que ver con los rizos canosos, las cejas sin recortar, el vello nasal y la costra que se le había formado en las comisuras de los ojos, eso sin mencionar las uñas amarillas. Vestía un traje gris y barato de dos tallas más respecto a la suya con un cinturón marrón que lo sostenía alrededor de su cintura delgada.

Incluso así exhibía cierto aire imponente. Tenía cincuenta y largos y era alto, unos centímetros más que el metro ochenta de Kett. Se movía con un paso pesado pero veloz que a Kett le recordó a un rinoceronte. Un rinoceronte furioso. Kett ya había tratado con hombres como este en otras ocasiones, a ambos lados de la ley, y sabía que nunca había que subestimarlos.

Llevaba un cordón alrededor del cuello del que colgaba el carné identificativo sobre su camisa sin planchar. Eso significaba que formaba parte del personal, pero no ostentaba ningún cargo importante.