Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

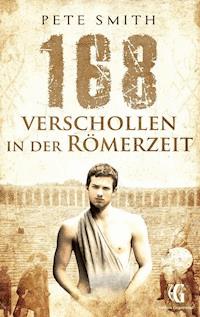

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: "Verschollen"-Reihe

- Sprache: Deutsch

Ein paar römische Münzen, ein 1800 Jahre alter Zahn mit einer Kunststofffüllung und ein rätselhaftes Vermächtnis bringen Nelson, Luk und Judith, Schüler des Hochbegabten-Internats Burg Rosenstoltz, auf die Spur eines Zeitreisenden, der aus der Zukunft ins Köln des Jahres 168 nach Christus gereist und dort als Gladiator versklavt worden ist. Offenbar ist auch seine Schwester vom Tode bedroht. Getarnt als Tuchhändler, folgen die Freunde den Geschwistern ins römische Köln und geraten bei ihrer spektakulären Rettungsaktion schon bald selbst in Gefahr... "168 - Verschollen in der Römerzeit" ist der zweite Teil der spannenden Zeitreise-Trilogie um Nelson und seine Freunde (1. Teil: "1227 - Verschollen im Mittelalter", 3. Teil: "2033 - Verschollen in der Zukunft").

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pete Smith

wurde 1960 als Sohn einer Spanierin und eines Engländers in Soest geboren. An der Universität Münster studierte er Germanistik, Philosophie und Publizistik. Er schreibt Kinder- und Jugendbücher, Essays und Romane, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Robert-Gernhardt-Preis des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Er lebt in Frankfurt am Main.

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Zweiter Teil

Kapitel XIII

Kapitel 14

Kapitel XV

Kapitel 16

Kapitel XVII

Kapitel 18

Kapitel XIX

Kapitel 20

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel 23

Kapitel XXIV

Kapitel 25

Kapitel XXVI

Dritter Teil

Kapitel XXVII

Kapitel XXVIII

Kapitel XXIX

Kapitel XXX

Kapitel XXXI

Kapitel XXXII

Kapitel XXXIII

Kapitel 34

Kapitel XXXV

Kapitel 36

Kapitel XXXVII

Kapitel 38

Kapitel XXXIX

Kapitel XL

Kapitel XLI

Kapitel XLII

Kapitel XLIII

Kapitel XLIV

Kapitel XLV

Kapitel XLVI

Kapitel XLVII

Kapitel XLVIII

Kapitel XLIX

Kapitel L

Kapitel LI

Kapitel 52

Erster Teil

„Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen

zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute.

Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen,

meint man, es wären zwei Stunden.

Das ist Relativität.“

Albert Einstein (1879–1955)

1

Die Spinne hatte sich aus dem Nichts zu ihm abgeseilt. Wie ein Magier war sie durch die Luft spaziert, ohne Flügel oder doppelten Boden, ein schwarzer Krümel auf acht haardünnen Beinchen, die über ein unsichtbares Gewässer ruderten, bis sie wieder festen Boden berührten: eine Falte seiner Hose, in der die Spinne für Sekunden verschwand. Plötzlich tauchte sie in Höhe seines Knies wieder auf, drehte sich einige Male um die eigene Achse und erstarrte, als sei sie von einem Moment auf den anderen ins Koma gefallen.

Nelson rührte sich nicht. Er betrachtete das wundersame Tier und fragte sich, ob Spinnen schliefen, und falls ja, wovon sie träumten, und ob sie mittags, wenn die Sonne schien, genauso träge wurden, wie er selbst sich gerade fühlte.

Er schloss die Augen. Spürte die Hitze in seinem Gesicht. Roch den Frühling, die Blütendüfte und das Gras. Er fühlte den Wind, der über seine Haut strich. Er nahm die Geräusche auf, das Vogelgezwitscher und das Rauschen der Bäume.

Orange schien die Sonne durch seine Lider, warm und mild, und er wäre wohl rundum glücklich gewesen, wenn ...

Unvermittelt stürzte die Idylle in sich zusammen.

Dieser beknackte Vortrag! Warum tat er sich das bloß an? Er hätte ablehnen können, und bis auf Professor Winkeleisen hätte niemand protestiert! Aber das war leichter gedacht als getan. Er hatte es einfach nicht über sich gebracht, seinen Physiklehrer zu enttäuschen.

Nelson öffnete die Augen. Die Spinne saß noch immer auf seinem Knie. „Du hast es gut“, murmelte er. „Wenn du rumspinnst, bekommt es wenigstens keiner mit.“

Er setzte sich auf und griff nach dem Heft, das neben ihm im Gras lag. Unwillig schlug er es auf. Sagittarius A – Das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße stand ganz oben. Darunter hatte er einige Zahlen gekritzelt:

Entfernung von der Erde: 26.000 Lichtjahre.

Ausdehnung des Schwarzen Lochs: 14 Millionen Kilometer.

Masse des Schwarzen Lochs: 4 Millionen Sonnen.

Ausdehnung der aktiven Hülle: 300 Millionen Kilometer.

Temperatur der Hülle: mehrere 100 Millionen Grad Celsius.

Eigentlich war der Notizzettel überflüssig, schließlich kannte er die Zahlen in- und auswendig. Aber wenn er morgen den Vortrag halten musste, war es vielleicht besser, irgendetwas in der Hand zu haben. Etwas, an dem er sich festhalten konnte.

Dabei hatte er am wenigsten Angst davor, die Fakten durcheinander zu bringen. Die Theorie der Schwarzen Löcher gehörte immerhin zu seinen Spezialgebieten. Als Astrophysiker vor wenigen Jahren eine Gaswolke sichteten, die auf das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße zuraste, glaubten die meisten Experten, dass sie zwar haarscharf daran vorbei käme, dabei jedoch zerreißen würde. Nelson hingegen hatte gewusst, dass die Gaswolke die Begegnung mit Sagittarius A unbeschadet überstehen würde, weil sie in Wirklichkeit ein hinter Gas verborgener kleiner Stern war – und Recht behalten.

Dass ihm der bevorstehende Vortrag dennoch Magengrummeln bereitete, hatte einen anderen Grund: Es sollte das erste Mal in seinem Leben sein, dass er sein Wissen vor so vielen fremden Leuten ausbreitete.

Was ihn wirklich nervös machte: im Mittelpunkt zu stehen. Alle Augen auf sich gerichtet zu sehen, die Erwartung darin, vielleicht auch den Zweifel. Weil ein Teenager einer versammelten Elite aus Ärzten, Rechtsanwälten, Lehrern, Hochschuldozenten, Architekten und Ingenieuren etwas Neues über ein längst bekanntes Phänomen erzählen wollte.

Es war Professor Winkeleisen gewesen, der den Kontakt zu den Leuten von Mensa hergestellt hatte. Ursprünglich hatte der Physikdozent des Hochbegabten-Internats Burg Rosenstoltz den Vortrag über das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße selbst halten sollen. Doch zu Nelsons Unglück war er auf die Idee verfallen, dass ein anspruchsvolles Referat wie dieses für seinen besten Schüler die Gelegenheit sei, seine Fähigkeiten auch einmal außerhalb der Schule unter Beweis zu stellen. Und das vor Gelehrten, die Bildung zu schätzen wussten.

Mensa war eine weltweite Vereinigung intelligenter Menschen, die sich über alle Grenzen hinweg dem vergnüglichen Austausch tief schürfender, gewagter oder bloß luftiger Gedanken verschrieben hatten. Zutritt bekam nur, wer einen Intelligenzquotienten von mindestens 130 besaß. Weltweit zählte der Verein mehr als 110.000 Mitglieder in hundert Ländern, in Deutschland waren es rund 11.000.

Nelson selbst war kein Mensaner. Obwohl sein IQ bei exakt 184 lag. Ermittelt im zarten Alter von drei Jahren und später mehrfach bestätigt. Aber Nelson hasste Vereine. Außerdem gab es im Internat Burg Rosenstoltz schon genug Hirnmonster, wie Judith zu sagen pflegte. Eine Schule für Wunderkinder eben – da sehnte er sich in seiner Freizeit nicht gerade nach weiteren Intelligenzbestien.

Er blinzelte in die weißgelbe Sonne. Ganz schön blöd, an einem Tag wie diesem über Schwarze Löcher nachzudenken. Unter ihm schlängelte sich der Fluss durchs Tal. Die Mandelbäume, die den Weg hinauf zur Burg säumten, standen in voller Blüte. Schlehen, Hagebutten und Vogelbeersträucher trieben Knospen, und an den Hängen oberhalb des Ufers flatterten an Rebstöcken Tausende blauer Bändchen im Wind.

Nelson seufzte. Frühling! Endlich waren die kalten Tage vorüber! Überall sprossen zarte Pflänzchen aus der Erde, Farben wie frisch gewaschen, Blütenblätter, die der Wind vor sich hertrieb, und über all dem ein tiefblauer Himmel wie auf einer kitschigen Postkarte.

Einen Augenblick lang dachte er an Judith.

Sie fehlte auf diesem Postkartenidyll.

Nelson klappte das Heft zu und warf es ins Gras. Die Spinne war fort. Wahrscheinlich hatte sie sich in nichts aufgelöst. Wer durch die Luft spazieren konnte, für den war das sicher die leichteste Übung.

Er sank zurück und schloss die Augen. Irgendwo zankte ein Amselpärchen miteinander. Vielleicht war ihr aufgeregtes Gezwitscher aber auch nur eine nette Art, sich gegenseitig zu schwören, wie lieb sie sich hatten.

Noch konnte er absagen. Ein plötzliches Unwohlsein. Oder Migräne. Unter heftigen Kopfschmerzattacken litten nicht wenige seiner Mitschüler. Kam vom vielen Grübeln.

Doch wenn er Migräne vortäuschte oder Übelkeit, dann müsste er den nächsten Tag im Bett verbringen oder zumindest auf seinem Zimmer. Montags jedoch hatten sie nachmittags Sport, genauer Leichtathletik, und ab dieser Woche wollten sie sich wieder draußen auf dem Platz treffen. Nelson hatte sich den ganzen Winter so darauf gefreut. Endlich raus aus der Halle! Weitsprung mit echtem Anlauf. Und ein Sprint ohne Kurve ...

Nein, er würde den Vortrag halten!

Professor Winkeleisen hatte darauf bestanden, ihn zu begleiten. Sie würden frühmorgens mit dem Zug fahren. Eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Mittags würden sie wieder auf Burg Rosenstoltz sein. Das Referat selbst sollte nur gut eine Stunde dauern. Das würde er hinkriegen. Irgendwie.

Als die Sonne den Rand der Weinberge berührte, stand Nelson auf. Er raffte seine Sachen zusammen und machte sich an den Aufstieg zur Burg. Mächtig stemmten sich ihre Türme gegen den verblassenden Himmel. Ein unglaublicher Anblick! Und doch waren die Ausmaße der Anlage winzig im Vergleich zu jenen Ausdehnungen, die sie zu Zeiten ihrer Gründung im August 1227 gehabt hatte. Nelson erinnerte sich an den Spätsommer vergangenen Jahres. Er hatte Burg Rosenstoltz in ihren ursprünglichen Abmessungen gesehen. Nicht auf einer Zeichnung oder einem Gemälde. Er hatte die Burg in echt erlebt. Denn er und seine Freunde waren Gäste jenes Turniers gewesen, das aus Anlass der Einweihung Burg Rosenstoltz’ am 18. August 1227 ausgerichtet worden war. Sie waren in die Zeit gereist. Madonna sei Dank!

Vor den Toren der Burg stieß Nelson auf Alois Kunkel, den Hausmeister des Internats. Er nahm keine Notiz von ihm, sondern brummelte missmutig vor sich hin. Zwischen den Fingern hielt er etwas Glänzendes, das er drehte und wendete, wobei sein Kopf im Takt eines Metronoms hin- und herpendelte.

„Diese verfluchten Bälger“, zischte er leise, „könnte ihnen so passen, dass ich auf ihre Mätzchen hereinfalle, verdammtes Gesocks, verdammtes! Meinen, mit dem Kunkel können sie’s machen, ist ja bloß Hausmeister, was ist das schon, ein Hausmeister, aber da habt ihr euch geschnitten. Nicht mit mir! Ein Schatz, na klar, und dem Kunkel laufen die Augen über, als ob ... Auch das noch! Was willst du denn hier?“

Nelson hatte sich geräuspert, und endlich hatte ihn der Hausmeister von Burg Rosenstoltz wahrgenommen. Jetzt starrte er ihn feindselig an.

„Ich, ähm, komme eher zufällig hier vorbei“, stotterte Nelson. „Ich wollte nur …“

„Gehörst du auch zu denen da?“, unterbrach ihn Kunkel und hielt ihm das flache runde Metall unter die Nase, das aussah wie eine abgewetzte Münze.

„Zu wem denn?“

„Zu diesen ...“ Gerade noch rechtzeitig schluckte der Hausmeister das Wort, das ihm auf der Zunge lag, herunter. Dabei war sein angewiderter Gesichtsausdruck beredt genug. „Die denken, ein Hausmeister kommt blöd auf die Welt“, schäumte er weiter, „aber so blöd, wie die denken, bin ich auch wieder nicht.“

In einem Anfall von Leichtsinn nahm ihm Nelson das Metallstück, mit dem ihm Kunkel vor dem Gesicht herumfuchtelte, aus der Hand und betrachtete es aufmerksam. Es war etwas größer als eine Zwei-Euro-Münze und schwerer als erwartet. An der glatten Fläche messingfarben, darüber grün angelaufen, ließ sich unter der Patina ein zartes Relief erahnen, Teile eines Bildes, das Nelson ohne Lupe jedoch nicht zu erkennen vermochte. Die Prägung auf der anderen Seite stach deutlicher hervor. Sie zeigte ein majestätisches Gesicht, darunter eine Buchstabenfolge, die auch eine römische Ziffer darstellen konnte. Nelson wollte an keinen Streich glauben.

„Wo haben Sie die Münze denn gefunden?“, fragte er.

„Münze? Du willst mir nicht weismachen, dass du das hier für echt hältst, oder?“ Hausmeister Kunkel blitzte ihn wütend an. Doch seine Augen flackerten nervös.

„Ich weiß überhaupt nichts“, versicherte Nelson schnell.

„Da drüben im Beet“, entgegnete der Hausmeister. „Ich dachte ... Na, komm schon!“

Nelson folgte ihm zu einem etwas abgelegenen, von einem niedrigen Mäuerchen eingefassten Beet, in das Kunkel in regelmäßigen Abständen kleine Löcher gegraben hatte.

„Bin etwas spät dran“, murmelte der Hausmeister. Sein Groll schien wie weggeflogen. „Normalerweise müssen die Blumenzwiebeln im März rein, aber mit etwas Glück ... Hier war’s.“ Er deutete auf eines der Löcher. „Dieses, ähm, lag plötzlich da. War kurz mal, du weißt schon. Und als ich wiederkam, da ... Meinst du im Ernst, das ist eine echte Münze?“

Nelson zuckte mit den Achseln. „Haben Sie einen Spaten?“

Eilfertig flitzte der Hausmeister um die Ecke und war wenig später mit einer Schaufel wieder da. Gleich machte er sich daran, dort, wo er die Münze gefunden hatte, ein tiefes Loch in die Erde zu graben. Nelson rechnete nicht wirklich damit, dass noch etwas zum Vorschein käme. Aber immerhin schien der Hausmeister nicht mehr an einen Schülerstreich zu glauben.

Als Kunkel nach einer Weile auf etwas Hartes traf, sahen sich beide an. Nelson sprang in die Grube und buddelte mit bloßen Händen weiter. Aber das Einzige, was er freilegte, war ein roter Sandstein, den er gleichgültig zur Seite warf.

Kunkels Jagdeifer war indes erwacht. Er griff erneut zur Schaufel und stach sie entschlossen in die lehmige Erde. Bald darauf kratzte das Metall wieder an etwas Steinigem, doch diesmal gab der Stein nach. Nelson bückte sich und zog eine Scherbe aus der Erde. Drumherum lagen weitere Bruchstücke, die er gemeinsam mit dem Hausmeister einsammelte, grob säuberte und neben der Grube auf die Seite legte. Am Ende waren es etwa ein Dutzend rotbraune Tonscherben, die mit viel Einbildungskraft vielleicht einmal ein Gefäß gewesen sein mochten. Sie schürften noch eine Weile weiter, förderten jedoch nur noch Steine und einige Würmer zu Tage.

„Ich hab’s doch gewusst!“, fluchte der Hausmeister.

Nelson achtete nicht auf ihn. Wortlos sortierte er die Bruchstücke, bis die einzelnen Teile besser zueinander passten. Jetzt erkannte er auch, dass die Scherben ein durchgängiges geritztes Muster aufwiesen. Die bauchige Form, die sich nach oben hin verjüngte, deutete auf eine Art Karaffe hin.

„Das sieht mir ganz danach aus, als ob ...“ Er brach ab. Vor der endgültigen Diagnose waren weitere Untersuchungen nötig.

„Was?“, drängte Kunkel. „Was wolltest du sagen?“

„Weiß nicht“, murmelte Nelson. „Wenn Sie einverstanden sind, lege ich die Tonscherben Professor Papadopoulos zur Begutachtung vor. Wenn sich einer mit so etwas auskennt, dann er.“

„Natürlich, natürlich“, stimmte der Hausmeister zu. Er fixierte Nelson mit zusammengekniffenen Augen. „Aber wenn wir hier einen Schatz ausgraben, gehört der mir – nur dass das klar ist.“

Nelson unterdrückte ein Grinsen. „Kann mir nicht vorstellen, dass unsere kaputte Kanne irgendetwas Zählbares abwirft“, erwiderte er. „Und die Münze? Darf ich mir die auch ausleihen?“

„Wozu die Münze?“, fragte Kunkel misstrauisch.

„Wegen Professor Papadopoulos. Er könnte …“

Widerwillig reichte ihm der Hausmeister die Münze.

„Wiedersehen macht Freude“, sagte er. Dann trennten sie sich.

2

An den nächsten Vormittag sollte sich Nelson noch lange erinnern: wie an einen intensiv erlebten Albtraum, der einen Nacht für Nacht aufs Neue überfällt.

Als ihn der Vibrationsalarm seines Smartphones aus dem Schlaf riss, war es draußen noch dunkel. Einen kurzen Augenblick war Nelson versucht, das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße für nicht existent zu erklären und sich wieder jenen duftenden Träumen hinzugeben, die ihn in den vergangenen Stunden so sanft umhüllt hatten. Wenn da nicht Gottfried gewesen wäre!

Sein Zimmernachbar behielt seine Träume selten für sich, sondern ließ Nelson auf eine penetrante Weise daran teilhaben. Abwechselnd stöhnte und seufzte er in einer Intensität und Lautstärke, als ob er entweder gerade einen Boxkampf durchlebte oder aber seiner Traumfrau begegnet war.

Nelson ärgerte sich, dass er statt des Vibrationsalarms nicht den lautesten Klingelton gewählt hatte, zog sich geräuschvoll an, ließ aus Versehen einen Schuh aufs Parkett fallen, erlitt einen plötzlichen Hustenanfall, nur um am Ende festzustellen, dass sich Gottfried nicht im Mindesten aus dem Takt bringen ließ, im Gegenteil noch sein Traumtempo steigerte, bis Nelson entnervt aufgab und die Tür hinter sich zuwarf.

In der Eingangshalle pflanzte er sich auf eines der hässlichen braunen Ledersofas und wartete auf Professor Winkeleisen.

Der kam eine Viertelstunde nach der verabredeten Zeit, und sein zerzaustes Haar sowie sein halb aus der Hose hängendes Hemd deuteten darauf hin, dass er wohl auch nur wenig früher aufgewacht war.

„Wir sind spät dran“, begrüßte er Nelson, als ob der für die Verzögerung verantwortlich wäre, und stürmte mit großen Schritten voran.

Den ganzen Weg hinunter ins Dorf hetzte Nelson hinter seinem Lehrer her, ohne dass beide ein einziges Wort wechselten. Den Zug erreichten sie nur, weil er fünf Minuten Verspätung hatte. Als sie endlich in ihrem Abteil saßen, sah ihn Professor Winkeleisen überrascht an.

„Sie schwitzen ja“, bemerkte er. „Sind Sie nervös?“

Nelson wusste nicht, ob er schreien oder lachen sollte.

Die von den Mensa-Leuten bezeichnete Adresse war ein unscheinbares Haus im Zentrum Kölns, zwölf Fußminuten vom Bahnhof entfernt. Es war kurz vor acht, als sie dort klingelten. Ein untersetzter Mann unbestimmten Alters öffnete und stellte sich ihnen als Dr. Fleischmann vor, ein Name, der, wie Nelson fand, angesichts seiner ungewöhnlichen Körperfülle durchaus zu ihm passte. Ihr Gastgeber, seines Zeichens Ortsvereinsvorsitzender von Mensa, führte sie in den hinteren Teil seines Hauses, wo in einem kleinen Vortragsraum bereits mehrere Leute saßen und Nelson neugierig musterten. Hinter einem Stehpult hing ein riesiges Plakat mit dem Porträt eines Mannes, den Nelson nur allzu gut kannte. Es zeigte den berühmten Biochemiker und Science-Fiction-Autor Isaac Asimov, einer von Nelsons Lieblingsschriftstellern, der, wie Dr. Fleischmann stolz erklärte, Ehrenvizepräsident von Mensa war.

Sie warteten noch eine knappe Viertelstunde, in der es mehrfach an der Haustür läutete, bis auf den Stühlen im Vortragsraum rund zwei Dutzend Zuhörer saßen, die Nelson erwartungsvoll ansahen.

Um Punkt Viertel nach acht betätigte Dr. Fleischmann einen Gong neben dem Pult und hieß die Anwesenden zum traditionellen Wochenanfangs-Vortrag willkommen.

„Ich darf Ihnen heute einen jungen Schüler des Hochbegabten-Internats Burg Rosenstoltz vorstellen, der, wie unser geschätzter Kollege Professor Winkeleisen versichert, zu den talentiertesten Astrophysikern zählt, die der internationale Nachwuchs derzeit aufzubieten hat.“

Nelson spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Hastig kramte er nach seinem Taschentuch und tat so, als ob er sich dringend die Nase putzen müsste.

„Nelson hat sich bis an die Singularitäten herangewagt und will uns heute an den Rand jenes Schwarzen Lochs geleiten, von dem unsere Milchstraße langsam aufgefressen wird.“ Dr. Fleischmann legte Nelson eine Hand auf die Schulter. „Habe ich das zutreffend beschrieben?“ Nelson lächelte gequält. „Der interstellare Nebel hat sich dank hochempfindlicher Radioteleskope immer weiter gelichtet“, fuhr der Gastgeber fort, „weshalb man nun erstmals exakte Aussagen über Größe und Beschaffenheit des uns am nächsten gelegenen Schwarzen Lochs treffen kann. Ich darf unseren jungen Freund nun bitten, Licht ins Dunkel dieses Mysteriums zu bringen.“

Nelson atmete tief durch. Die Hand des Hausherrn lastete schwer auf seiner Schulter. So gründlich, wie sich Dr. Fleischmann mit dem Thema befasst hatte, hätte er den Vortrag auch selbst halten können, fand Nelson. Natürlich ließ er sich nichts anmerken, sondern lächelte artig in die Runde. Dann trat er ans Pult und räusperte sich.

„Das Schwarze Loch, von dem hier die Rede sein soll, ist lediglich 26.000 Lichtjahre von uns entfernt, was, in kosmischen Dimensionen gedacht, nicht gerade viel ist“, begann er und wunderte sich, dass ihm die Worte so leicht über die Lippen kamen. „Trotzdem hat es seit seiner Entdeckung drei Jahrzehnte gedauert, bis seine Größe erstmals vermessen werden konnte. Diese Pionierleistung war nur durch die Zusammenschaltung etlicher Radioteleskope möglich, die gemeinsam ein gigantisches Auge formen, dessen Beobachtungen uns nun eine Vorstellung von den Ausmaßen jenes dunklen Herzens im Zentrum unserer Milchstraße geben.“

„Wie poetisch“, seufzte jemand. Nelson blickte irritiert auf. Eine junge Frau in der zweiten Reihe lächelte ihn aus mandelförmigen Augen an. Sie hatte langes kastanienfarbenes Haar und einen Mund wie gemalt. Sie war wunderschön.

Rasch wandte sich Nelson wieder seinem Zettel zu. Sein Gesicht brannte.

„Also“, fuhr er fort, während ihm der Schweiß auf die Stirn trat, „können wir die Berechnungen, ähm, können wir berechnen, beziehungsweise die Astronomen, die das Schwarze Loch vermessen haben, konnten berechnen, dass es, ähm, 14 Millionen Kilometer groß ist, was eher klein ist im Vergleich zu der Masse, also seiner Masse, die 2,6 Millionen Mal größer ist als die Masse der Sonne.“

Er räusperte sich und nahm einen großen Schluck Wasser, wodurch sein Vortrag auch nicht flüssiger wurde. Im Gegenteil. In der nächsten Dreiviertelstunde schwitzte er sich durch die heiße Hülle des Schwarzen Lochs, stolperte bis an dessen Rand, blinzelte verschwommen ins Nichts und verlor sich ein ums andere Mal in den Tiefen des Weltraums, aus denen er nur mühsam wieder auftauchte. Wenn Professor Winkeleisen nicht gewesen wäre, der Nelson durch geschickte Zwischenfragen immer wieder Enden jenes roten Fadens in die Hand spielte, an dem er sich mühsam entlang hangelte – vielleicht wäre Nelson dann einfach raus gerannt, hätte sich diesem Albtraum durch Flucht entzogen und wäre nie wieder ins Internat zurückgekehrt. Noch während das Publikum am Ende brav Applaus spendete, empfand Nelson den verzweifelten Wunsch, sich in jene Spinne zu verwandeln, die von einem Moment auf den anderen verschwunden war, sich in Luft aufgelöst hatte, unsichtbar für die Augen der Welt, auch durch die Zusammenschaltung Hunderter Teleskope unauffindbar.

Als er sich bedankte und ins Publikum sah, traf ihn wieder der Blick der schönen Frau. Ihre Augen lachten noch immer. Aber Nelson wusste nicht, ob sie ihn an- oder auslachte.

Dr. Fleischmann trat vor. „Im Namen von Mensa möchte ich mich bei Ihnen für diesen äußerst fundierten Vortrag recht herzlich bedanken“, hob er an. Nelson runzelte die Stirn. Täuschte er sich, oder schwang da eine Spur Ironie mit? „Wenn Sie nun Fragen haben, meine Freunde“, fuhr der Gastgeber fort, „so scheuen Sie sich bitte nicht. Eine solche Gelegenheit bekommen Sie möglicherweise nicht so bald wieder.“

In der zweiten Reihe schnellte eine Hand in die Höhe. Ein Lächeln flog ihn an, weich wie eine Daunenfeder.

„Nelson“, hauchte die Frau mit dem schönen Mund, „ich darf dich doch bei deinem Vornamen nennen? Danke sehr. Also, Nelson, was treibt einen intelligenten, jungen Mann wie dich dazu, sich ausgerechnet mit einem Thema wie diesem zu beschäftigen?“ Sie befeuchtete ihre Lippen. „Da, wo die Zeit stillsteht, passiert nicht gerade viel, findest du nicht?“ Ihr unschuldiger Augenaufschlag traf Nelson mitten ins Herz.

„Ähm“, machte er und spürte, wie er sich in einen hässlichen Käfer zu verwandeln begann, „ja, ich denke, dass ich …“

„Hier irren Sie womöglich, meine Gnädigste“, eilte ihm Professor Winkeleisen zu Hilfe. „Der Stillstand der Zeit betrifft ja lediglich den so genannten Ereignishorizont. Das Schwarze Loch jedoch! Wir wissen so wenig darüber. Warum gibt es überhaupt Schwarze Löcher? Was geschieht in ihnen? Verdauen sie die Planeten, die sie schlucken, restlos oder lassen sie einen Teil davon wieder frei? Sind Schwarze Löcher Giganten oder Zwerge des Universums? Sind sie wirklich schwarz? Sind es überhaupt Löcher? Tobt darin die Hölle, oder lockt in ihnen das Paradies? Wie bei vielen unerklärlichen Phänomenen kommt es auch hier auf die Perspektive an, die Sie einzunehmen belieben.“ Dabei schenkte Nelsons Lehrer der jungen Frau sein liebenswürdigstes Lächeln.

„Danke, Professor“, entgegnete sie milde lächelnd, „aus Ihren Worten spricht zweifelsohne die Reife des Alters. Aber eigentlich …“ Demonstrativ wandte sie sich wieder Nelson zu. „Magst du mir verraten, Nelson, wie jenes Paradies beschaffen sein müsste, in dem sich ein junger Mensch wie du behaglich fühlen würde?“ Sie schlug die Beine übereinander und warf ihr kastanienbraunes Haar in den Nacken.

Nelson war ganz und gar unfähig zu antworten. Er hatte noch nicht einmal den Sinn der Frage erfasst. Er stand dermaßen unter Strom, dass er sich außerstande sah, auch nur seinen kleinen Finger zu rühren, geschweige denn den Kopf zu bewegen, um seine Augen von diesem außerirdischen Wesen zu lösen. Ihr Blick war wie der Gesang der Sirenen, Nelson konnte sich ihm einfach nicht entziehen, obschon ihm sein Unterbewusstsein zuflüsterte, was für eine dämliche Figur er in diesem Moment abgab.

„Nun?“, flötete die Frau.

Wieder war es Professor Winkeleisen, der seinem Schüler zur Hilfe eilte und sich der Sirene in den Weg stellte.

„Das Paradies, meine Gnädigste“, hob er an, „gehört den Gläubigen und Träumern. Unser junger Freund ist Wissenschaftler genug, um solch schlüpfrige Orte tunlichst zu meiden. Die Gefahr, darin auszurutschen, ist in der Tat groß, finden Sie nicht?“ Er bedachte die Schöne mit einem durchdringenden Blick, dem sie nur wenige Momente standhielt. „Aber wenn Sie, meine Herrschaften“, fuhr er fort und sah in die Runde, „in die Weiten des Weltraums einzutauchen wünschen, dann werden Sie keinen kundigeren Fremdenführer finden als unseren Nelson.“

Eine ältliche Frau meldete sich. „Ist es richtig, dass es Schwarze Löcher nur im Zentrum elliptischer Galaxien gibt?“, fragte sie mit brüchiger Stimme.

Nelson sah sie dankbar an. Mit einem Mal spürte er wieder Boden unter den Füßen. „Nachgewiesen wurden Schwarze Löcher bislang in elliptischen, aber auch in Spiralgalaxien“, antwortete er. „Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch in so genannten irregulären Galaxien Schwarze Löcher lauern.“

Ein junger Typ mit langen, fettigen Haaren, den Kopf schwer auf die Hand gestützt, räusperte sich. „Ick hab ma jehört, dat die Masse det Schwatten Lochs ooch die Geschwindigkeit der Sterne beeinflussen tut.“ Er gähnte herzhaft, und Nelson fragte sich, ob sein Gegenüber das Ende der Antwort überhaupt noch im Wachzustand erleben würde.

„Das ist richtig“, erwiderte er, dankbar auch für diese Frage. „Je schwerer ein Schwarzes Loch, desto schneller bewegen sich die Sterne in der Muttergalaxie. Das ist insofern erstaunlich, da die meisten Sterne von der Schwerkraft des Schwarzen Lochs eigentlich gar nichts spüren.“

Ein Mann mit buschigen Augenbrauen meldete sich und sah Nelson über den Rand seiner Halbbrille hinweg an.

„Der technische Fortschritt, das Wissen um die kosmischen Zusammenhänge“, sagte er, „all das wächst so rasant. Was glauben Sie, Nelson: Werden die Menschen wirklich schon innerhalb der nächsten 20 Jahre zum Mars fliegen?“

Nelson fühlte, wie die Lebensgeister in ihn zurückkehrten.

„Die europäische Raumfahrtagentur ESA jedenfalls“, antwortete er, „plant ihre erste bemannte Mars-Expedition für das Jahr 2033. Ich halte das für durchaus realistisch. Der Landeplatz wurde schon ausgesucht – das Shalbatana-Tal, eine Schlucht, durch die wahrscheinlich einst Wasser ins Meer floss. Auf mögliche Probleme während der mindestens zweijährigen Mission – beispielsweise Muskel- und Knochenschwund der Astronauten, Stress untereinander, unvorhergesehene Gefahren – bereiten sich Menschen bereits vor. Zudem testet die ESA eine Substanz, die einen künstlichen Winterschlaf auslöst. Schließlich denkt man auch über die Entwicklung eines neuen Antriebs auf Ionenbasis nach, der die Flugzeit deutlich verkürzen könnte. Zusammengefasst: Ja, ich glaube fest daran.“

Die junge Frau in der zweiten Reihe streckte sich. „Ist es richtig, dass den Astronauten bei so einem langen Flug die Zeugungsunfähigkeit droht?“, fragte sie unschuldig. „Die jahrelange Strahlung, der Kalziummangel und der Muskelschwund – das hat doch Folgen, nicht wahr?“ Ein kaum wahrnehmbares Lächeln umspielte ihre Mundwinkel.

„Dann sollten sie lieber mich zum Mars schießen!“, rief der Mann mit den buschigen Augenbrauen. „Meine Familienplanung habe ich schon vor Jahrzehnten abgeschlossen!“

In sein dröhnendes Lachen fielen die anderen ein, und Nelson war froh, dass ihm angesichts der allgemeinen Erheiterung erspart blieb, auf dieses Thema näher einzugehen.

In der Tür stand plötzlich ein korpulenter Riese, dessen weißer Rauschebart ihm fast bis zur Brust reichte.

„Mein junger Freund“, begann er und lächelte geheimnisvoll, „es soll ja ernstzunehmende Astrophysiker geben, die behaupten, mit Hilfe Schwarzer Löcher seien auch Zeitreisen möglich. Was halten Sie davon?“

Es wurde still im Raum. Alle blickten Nelson erwartungsvoll an. Der warf seinem Lehrer einen flüchtigen Blick zu. Das Thema hatten sie erst im vergangenen Jahr im Unterricht erörtert. Professor Winkeleisen nickte ihm aufmunternd zu. Nelson atmete tief durch.

„Sie meinen Wurmlöcher?“, fragte er gedehnt. Der Rauschebart nickte ernst.

Weder Professor Winkeleisen noch irgendjemand sonst auf der Welt ahnte, dass die Beschäftigung mit eben diesem Thema im Herbst vergangenen Jahres eine Kette von Ereignissen nach sich gezogen hatte, in deren Verlauf Nelson und seine Freunde tatsächlich ihr Leben riskiert hatten, um das eines anderen zu retten.

„Das“, antwortete er und zwang sich zu einem Lächeln, „halte ich für ganz und gar unmöglich.“

„Meinen Sie speziell die Wurmlochtheorie, oder halten Sie Zeitreisen generell für unmöglich?“, hakte der Rauschebart nach.

Nelson zögerte. „Wurmlöcher sind eine hübsche Idee für Science-Fiction-Autoren“, erwiderte er und fand sich selbst altklug. „Doch die Energie, die zum Öffnen eines solchen Zeittunnels nötig wäre, ist auf der Erde nicht verfügbar und wird es auch nie sein.“ Über Professor Winkeleisens Lippen flog ein wissendes Lächeln. Nelson blickte dem Riesen in die Augen und hoffte, dass er sich mit seiner Antwort zufrieden geben würde.

Doch der Rauschebart wollte es genau wissen. „Und Zeitreisen im Allgemeinen, mein Sohn? Glauben Sie, dass die Menschen irgendwann in der Lage sein werden, in ihre eigene Vergangenheit oder Zukunft zu reisen?“

3

E s war einen Tag nach ihrer Rückkehr aus dem Mittelalter gewesen. Nelson feierte mit seinen Freunden Judith, Luk und Levent den glücklichen Ausgang ihres Abenteuers. Levent war noch ziemlich mitgenommen, aber froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Erst allmählich wurde ihnen bewusst, dass sie das größte Abenteuer der Menschheit erlebt hatten, und nun ging es darum, auf welche Art sie der Welt darüber Zeugnis ablegen sollten: in einer TV-Show vor einem Millionenpublikum, wie Luk vorschlug, oder im Rahmen eines wissenschaftlichen Kongresses, wofür sich Levent stark machte.

Judith war die Erste gewesen, die Bedenken äußerte.

„Wissen wir denn überhaupt“, hatte sie gefragt, „was wir da tun?“

Nelson erinnerte sich daran, dass er ihre Frage zunächst gar nicht begriffen hatte. Wahrscheinlich hatte er sie noch nicht einmal richtig gehört. Zu sehr war er von Judiths ultralangen, zwar aufgeklebten, doch überaus aufregenden Wimpern fasziniert gewesen, die ihrem Blick eine Tiefe verliehen, in der sich Nelson ein ums andere Mal verlor.

Da auch Luk und Levent zunächst nicht reagierten, schaltete Judith einen Gang höher:

„Was nutzt ein Gehirn so groß wie eine Melone, wenn nur Wasser drin ist?“, ätzte sie. „Dann also langsam zum Mitschreiben. Wenn wir der Menschheit morgen mitteilen, dass ihr Traum, in die Zeit zu reisen, endlich in Erfüllung gegangen ist – was wird dann passieren? Man jubelt uns zu, natürlich. Wahrscheinlich werden wir reich und berühmt. Und wir gehen in die Geschichte ein, na klar. Aber genau da geht’s ja schon los. In welche Geschichte, bitte schön, gehen wir eigentlich ein? Oder anders gefragt, gibt es dann überhaupt noch das, was wir heute Geschichte nennen?“

Einen Augenblick war es totenstill gewesen. Die Jungen starrten betreten zu Boden, während Judith an ihrem Kakao nippte.

In ihrer Euphorie, das dämmerte Nelson in diesen Sekunden, hatten sie die wesentlichen Fragen außer Acht gelassen. Jene Fragen, die unabdingbar waren, weil sie nicht weniger als die Zukunft der Menschheit und damit natürlich auch ihre eigene Zukunft betrafen.

In Nelsons Kopf formten sich bereits Antworten, ohne dass er die Fragen zuvor formuliert hatte. Was Judith meinte: Wenn die Zeitmaschine erst einmal in der Welt wäre, würde wohl niemand der Versuchung widerstehen, die Geschichte zu verändern. Die Entwicklung der Menschheit würde zu einem Strategiespiel, an dem jeder teilhätte, nur dass dieses Spiel nicht am Computer oder an der Playstation gespielt würde, sondern in der realen Welt. In einer Welt, in der wirkliche Menschen und Tiere lebten und echte Pflanzen wuchsen. Idealisten, das war nicht schwer vorauszusagen, würden auf die Idee verfallen, die perfekte Gesellschaft zu entwerfen, und Egoisten danach trachten, die für sie selbst profitabelste Welt zu erschaffen. Erstere, da machte sich Nelson keine Illusionen, würden trotz ihres großen Wissens scheitern. Letztere jedoch würden sich über Nacht in Despoten verwandeln. Sie würden unendlichen Reichtum anhäufen, in unbeschreiblichem Luxus leben und unbändige Macht ausüben.

Mit unüberschaubaren Folgen!

„Chaos“, murmelte Nelson kaum hörbar.

Judith zog die Brauen hoch. „Lord Nelson hat seinen Arbeitsspeicher aktiviert – bravo!“, bemerkte sie in ihrer unnachahmlichen Art.

Die Chaostheorie lehrte, dass bereits der Flügelschlag eines Falters auf einer blühenden Almwiese im Allgäu durch eine Verkettung unübersehbar vieler aufeinander folgender Ereignisse irgendwo auf der Welt – in der Karibik, im Atlantik oder dem Indischen Ozean – einen gewaltigen Hurrikan entfesseln konnte. Keine Computersimulation konnte die tatsächlichen Folgen eines Eingriffs in die Geschichte voraussagen, geschweige denn das Hirn eines Menschen, wie intelligent jener auch war.

„Bevor wir also in aller Öffentlichkeit unser Ego streicheln, sollten wir zunächst die Folgen diskutieren“, fuhr Judith fort. „Wer macht den Anfang?“

Levent stöhnte. „Was soll das denn jetzt?“

Die Zeitmaschine, mit der sie vor einem halben Jahr ins Mittelalter gereist waren, war Levents Baby. Er hatte sie konstruiert, er hatte die Einheiten zusammengetragen, er hatte sie zusammengesetzt, und er war es auch gewesen, der mit Madonna, wie er sein Baby liebevoll getauft hatte, als erster Mensch auf der Welt in die Zeit gereist war. Fast hätte er dafür mit seinem Leben bezahlt. In den Fängen eines skrupellosen Inquisitors hatte er schon auf dem brennenden Scheiterhaufen gestanden, bevor ihn Nelson und seine Freunde buchstäblich in letzter Sekunde aus den Flammen gerettet hatten. Levent hatte viel auf sich genommen, um seinen Traum zu verwirklichen, und damit letztendlich auch einen Menschheitstraum wahr gemacht. Dass er dafür nun den Ruhm ernten wollte, schien Nelson nur allzu natürlich.

Und doch ...

„Die Folgen werden gigantisch sein“, meldete sich Luk zu Wort. „Wir können in die Zukunft reisen und ein für alle Mal unsere Energieprobleme lösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass künftige Generationen ihre Umwelt mit Ruß und Öl verpesten. Sicher haben sie sich flächendeckend erneuerbare Energien wie Wind-, Wasser- und Sonnenkraft zunutze gemacht. Oder die Kernfusion erfunden. Oder sie haben andere Energiequellen entdeckt, deren Existenz wir noch nicht einmal erahnen.“

„Madonna ist also ein Segen für die Menschheit“, pflichtete ihm Levent bei und blickte beschwörend in die Runde.

„Schön“, erwiderte Judith. „Sammeln wir erst mal. Was passiert weiter?“

„Anfangs werden sich nur wenige Menschen eine Zeitmaschine leisten können“, überlegte Nelson. „Komponenten wie das Bose-Einstein-Kondensat und die Laserkanonen sind nicht gerade günstig zu haben. Nach nur kurzer Zeit jedoch werden schon größere Stückzahlen produziert, da die Nachfrage gewaltig wächst. Die Modelle von morgen werden also immer billiger werden. In ein paar Jahren oder Jahrzehnten wird jeder Haushalt seine eigene Madonna besitzen, die dann natürlich auch von Kindern genutzt wird, Kinder, die …“

„... bei ihrem Abenteuertrip in die Urzeit von einem Saurier platt getrampelt oder verfrühstückt werden“, unterbrach ihn Judith.

„Möglich“, meinte Nelson.

Levent verdrehte die Augen.

„Was vielleicht jedoch gar nicht so schlimm wäre“, warf Nelson ein. Die anderen lachten. „Nein, im Ernst“, fügte er schnell hinzu. „Mit der Möglichkeit einer Zeitreise verliert doch auch der Tod seinen Schrecken. Jedenfalls der Tod all derer, die uns nahe stehen. Denn wenn mein Opa stirbt, kann ich ihn ja in der Vergangenheit, in der er noch lebt, ständig besuchen und mit ihm über Gott und die Welt sprechen. Das Jenseits ist, wenn ihr so wollt, also weder Himmel noch Hölle, sondern bloß eine frühere Form des Diesseits.“

„Werden wir jetzt auch noch philosophisch?“, murmelte Levent.

Nelson tat, als ob er ihn überhört hätte.

„Das Militär jedenfalls würde wohl alles daran setzen, eine Zeitmaschine unter Verschluss zu halten“, warf Luk ein. „Letztlich wie immer mit dem Hinweis auf die nationale Sicherheit. Nur würden wir den Herrschenden einen Strich durch die Rechnung machen, indem wir die Konstruktionspläne ins Internet stellen, damit sich jeder seine eigene kleine Madonna basteln kann.“ Er grinste breit. Plötzlich jedoch wurde er wieder ernst. „Bringt auch nicht viel“, bemerkte er. „Wahrscheinlich werden alle Armeen dieser Welt ihre neuen Waffen fortan unter echten Bedingungen testen – in der Vergangenheit eben, weil die Menschen dort eigentlich sowieso schon tot sind.“

Eine Pause entstand, in der die Freunde über das Gesagte nachdachten.

„Aber was bedeutet das alles?“, hakte Judith nach. „Ich meine, was bedeutet das in letzter Konsequenz?“

„Dass wir für unser Tun keine Verantwortung mehr übernehmen müssen“, antwortete Nelson, der bereits einen Schritt weiter dachte als die anderen. „Weil wir unser Handeln in der Vergangenheit jederzeit korrigieren können.“

„Wäre ein bisschen aufwändig, findest du nicht?“, knirschte Levent. „Ich glaube, so was pendelt sich ein.“

„Möglich“, gab Judith zu. „Aber wo wir schon dabei sind: Was ist mit dem Glauben?“

„Der Glauben?“, stöhnte Levent. „Was soll das?“

„Das kann ich dir sagen“, entgegnete Judith, ohne sich vom genervten Ton ihres Freundes aus der Ruhe bringen zu lassen. „Mit unserer lieben Madonna könnten wir, wenn wir wollten, Jesus, Buddha oder Mohammed einen überraschenden Besuch abstatten. Womöglich würden wir bei dieser Gelegenheit feststellen, dass es sich bei ihnen um Menschen handelte und keineswegs um Götter. Was wäre, wenn diese Menschen Hochstapler waren und ihre Wunder bloß Wunder der Heuchelei? Würde dies das Ende der Religionen bedeuten? Gäbe es dann überhaupt noch so etwas wie Glauben?“ Sie blickte einem nach dem anderen in die Augen. „Stellt euch doch mal vor. Mit unserer Zeitmaschine ist es uns theoretisch möglich, so weit zurückzureisen, dass wir bei der Entstehung der Welt zuschauen könnten. Wozu brauchen wir dann noch Götter? Am Ende spielt jeder ein bisschen Gott, indem er seinen Teil zur Entstehung der Welt beiträgt.“

Sie hatte laut gesprochen, weshalb die Stille am Ende nur umso dröhnender über sie hereinbrach. Plötzlich klackte die Kuckucksuhr über Judiths Bett. Im nächsten Moment schoss ein Mops heraus und fing an zu bellen. Nach dem siebten Wuff verschwand er wieder ins Innere des Gehäuses.

„Cool, wo hast du denn den her?“, wollte Luk wissen.

„Vom Flohmarkt“, erwiderte Judith und grinste.

Stille trat ein. Im Grunde genommen, so fand Nelson, war die Sache entschieden. Bei all den unkalkulierbaren Risiken konnte er sich nicht vorstellen, dass Levent weiterhin darauf beharrte, Madonna der Öffentlichkeit vorzustellen.

„Selbst Einstein hat die Folgen seiner Forschung nicht vorausgesehen“, bemerkte er. „Was meint ihr, was er an unserer Stelle getan hätte?“

„Immerhin war Einstein eitel genug, um die Welt an seinem Genie teilhaben zu lassen“, versuchte es Levent. „Hätte er sonst den entscheidenden Anstoß zum Bau der Atombombe gegeben?“

„Aber er war auch groß genug, um seine Irrtümer später einzusehen und sich, allen Anfeindungen zum Trotz, für den Weltfrieden einzusetzen“, antwortete Luk gestelzt.

Am Ende hatte Levent entnervt aufgegeben. Sie hatten nie wieder darüber geredet. Fast ein Jahr war seither vergangen, in dem sie der in den Katakomben der Burg versteckten Madonna nicht einmal einen Besuch abgestattet hatten.

4

N elson sah dem Mann mit dem Rauschebart offen ins Gesicht. „Wenn Sie mich so direkt fragen: Nein, ich glaube nicht, dass es den Menschen jemals möglich sein wird, in die Zeit zu reisen.“

Der Alte nickte langsam. Er wirkte ein wenig enttäuscht, gab sich mit Nelsons Nein aber zufrieden.

„Wenn Sie noch Fragen haben“, wandte sich Dr. Fleischmann ans Auditorium.

Da sich niemand mehr meldete, bedankte er sich noch einmal überschwänglich bei Nelson und Professor Winkeleisen und verabschiedete seine Gäste. Die meisten standen auf und verließen rasch den Raum. Nelson atmete tief durch.

„Gut gemacht“, raunte ihm Professor Winkeleisen zu, bevor Dr. Fleischmann den Physiklehrer zur Seite nahm, um mit ihm die Formalitäten zu regeln. Das vereinbarte Honorar, so hatte Nelson bestimmt, sollte einem Verein zugutekommen, der sich um die Straßenkinder in Venezuela kümmerte. Deren Elend hatte Nelson vor Jahren mit eigenen Augen erlebt. Zu jener Zeit nämlich, als sein Vater noch Botschafter in dem mittelamerikanischen Land gewesen war. Drei Jahre hatten sie dort gelebt, und Nelson war mit einigen Straßenkindern befreundet gewesen.

Eines Tages war etwas geschehen, das Nelson nie verwunden hatte. Einer seiner Kumpel, Emanuel, war von einem Tag auf den anderen verschwunden. Es ging das Gerücht um, dass er von einem Bandenführer erschossen worden war. Und das nur, weil er sich dagegen gewehrt hatte, in die Villa eines Deutschen einzubrechen. Nelson hatte ihn nie wieder gesehen. Bis heute marterte ihn der Gedanke, dass es vielleicht ihr Haus gewesen war, in das einzusteigen sich Emanuel geweigert hatte.

„Hallo“, hauchte eine Stimme direkt hinter ihm.

Als er sich umdrehte, stand die schöne Frau vor ihm. Sie war eine Stirnbreit kleiner als er. Aus großen Augen strahlte sie ihn an. Ihr Parfüm duftete wie die Blüte einer Gardenie.

„Wenn du mal in der Stadt bist“, flötete sie und hielt ihm ihr Kärtchen hin.

Nelson nickte stumm, unfähig irgendetwas zu tun oder zu sagen. Er starrte in ihre bernsteinfarbenen Augen und merkte, wie er feuerrot anlief. Ihre Lippen bogen sich zu einem feinen Lächeln, bevor sie ihm einen Augenaufschlag schenkte, der ihn weit weg trug.

„Magst du?“ Sie hielt ihre Visitenkarte noch immer in der ausgestreckten Hand.

„Klar“, krächzte Nelson, nahm endlich das Kärtchen und steckte es rasch in seine Hosentasche.

„Deine Ausführungen haben mich sehr bewegt“, hauchte die Sirene und reichte ihm ihre an allen fünf Fingern beringte Hand. „Du kannst jederzeit anrufen, hörst du, jederzeit.“ Mit einem weichen Hüftschwung drehte sie sich um und stöckelte auf hohen Absätzen Richtung Ausgang. Nelson konnte gar nicht anders, als ihr so lange nachzublicken, bis ihr kastanienbraunes Haar hinter der Tür verschwand.

„Donnerwetter, Nelson, ich wusste gar nicht, welch magische Wirkung Sie auf Frauen haben.“ Professor Winkeleisens Gesicht glich einem Meer aus Lachfalten. „Die junge Dame klebte ja förmlich an Ihren Lippen. Ich bin zwar schon jenseits von gut und böse, aber verraten Sie mir dennoch Ihr Geheimnis?“

Nelson verzog den Mund zu einem gequälten Grinsen. Der Spott seines Lehrers kam ihm gerade recht.

Statt darauf einzugehen, wandte er den Kopf und heftete seinen Blick auf die triste Landschaft jenseits der Scheibe, die gemächlich an ihnen vorüberzog. Von der strahlenden Klarheit des Vortags war nichts mehr übrig. Die dunklen Wolken hingen so tief, dass sie die Hügel wie ein schmutziger Pelz bedeckten. Nelson schienen sie wie ein Ausdruck seiner eigenen Stimmung, in die trotz seines am Ende doch noch halbwegs gelungenen Vortrags kein Lichtstrahl einzudringen vermochte.

Immer wieder kehrten seine Gedanken zurück in den Vortragssaal, wo er sich durch das Lächeln der Frau binnen Sekunden in einen Käfer verwandelt hatte. Was dort eigentlich passiert war, schien für ihn unbegreiflich. Was hatte die Schöne von ihm gewollt? Dass ein weibliches Geschöpf, zumal eine Frau wie diese, ein Wesen eines fernen Sterns, etwas an ihm finden könnte, diesen Gedanken fand Nelson nicht nur abwegig, sondern geradezu absurd. Bestimmt hatte sie sich nur über ihn lustig gemacht. Aber aus welchem Grund?

Der Zug lief in einen Bahnhof ein. Auf dem Bahnsteig standen nur wenige Menschen, unter ihnen eine Frau mit zwei Kindern. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf: Vielleicht hatte er bloß ihren Mutterinstinkt geweckt! Im Vergleich zu anderen Schülern des Internats war er für sein Alter geradezu schmächtig. Und mit seinen großen Augen und seiner blöden Stupsnase schien er sowieso der Liebling aller Großmütter dieser Welt zu sein. Das hatte er mehr als einmal erfahren. Die Omas fanden ihn süß, aber die Mädchen ...

Er zog die Hand aus seiner Hosentasche und warf einen verstohlenen Blick auf ihre Visitenkarte. Dr. Magdalena Voß. Die Buchstaben waren rosarot. Archäogenetikerin. Darunter eine Adresse, eine Telefon- und eine Handynummer.

Du kannst mich jederzeit anrufen.

„Wissen Sie eigentlich“, riss ihn Professor Winkeleisen aus seinen Gedanken, „dass auch unser verehrter Herr Einstein ein großes Faible für schöne Frauen hatte?“

Nelson sah ihn stirnrunzelnd an. Was meinte er mit auch?

„Ja, da staunen Sie“, fuhr sein Lehrer fort. „Alle Welt sieht in dem Zausel nur einen zerstreuten Professor, eben das Jahrhundertgenie, allenfalls noch den Friedenskämpfer, der er ja auch war, aber sieht in Einstein auch jemand den Mann?“

Nelson hatte über diese Frage noch nie nachgedacht. Und gerade in diesem Moment wusste er auch nicht, ob ihn der Mann hinter dem Genie Einstein wirklich interessierte.

Professor Winkeleisen schmunzelte. „Einstein scheint, bei Licht betrachtet, sogar ein echter Schwerenöter gewesen zu sein. Die Frauen lagen ihm reihenweise zu Füßen. Zweimal war er verheiratet, und für seine letzte große Liebe, eine bildschöne Bibliothekarin aus Prag, schrieb er sogar Gedichte. Johanna Fantova, so hieß sie, war 22 Jahre jünger als Einstein. Mit ihr ging er segeln, und sie richtete sogar die Feier zu seinem 75. Geburtstag aus. Aber sein größter Liebesbeweis war wohl, dass er ihr erlaubte, ihm seine ungezähmte weiße Mähne zu stutzen.“ Professor Winkeleisen schlug sich dröhnend lachend aufs Knie. „Ja, ja, die Liebe, sie verändert die Menschen. Macht sie sanft und willenlos. Wissen Sie, was Einstein über das Feuer der Leidenschaft gesagt hat?“

Nelson schüttelte den Kopf.

„Sich verlieben ist gar nicht das Dümmste, was der Mensch tut – die Gravitation kann aber nicht dafür verantwortlich gemacht werden.“

Am Nachmittag trafen sie sich auf dem Sportplatz. Schon eine Viertelstunde vor Beginn der ersten Leichtathletikstunde in diesem Frühjahr waren die meisten da: Luk und Levent, die Norton-Zwillinge, Stanislaus, das Rechengenie, Dieter-Rüdiger, der dicke Max, Hoffmann, der Philosoph, der fast blinde Joshua, Mahmut, das Sprachgenie, Janeck, der Schachspieler, Klitschko, den sie wegen seiner krummen Nase so nannten, und selbst Gottfried, der Träumer, den zwar jede körperliche Anstrengung höchste Überwindung kostete, der nach einem Winter der Genüsse jedoch eingesehen hatte, dass er mit seinen Speckrollen keine Mäuse fangen konnte, jedenfalls nicht solche, von denen er nachts so heftig träumte.

„Und?“, begrüßte ihn Levent, „haben dir die Mensaner die Füße geküsst?“

Nelson zog es vor, den wahren Verlauf des Vormittags zu verschweigen und stattdessen Levents Erwartungen zu bedienen.

„Sie haben gejohlt und gekreischt“, erwiderte er grinsend, „und am Ende musste ich ihnen Autogramme aufs frisch gestärkte Hemd malen.“

„Autogramme?“

Nelson drehte sich um. Unweit von ihnen lauerten die Norton-Zwillinge und hatten ihre Segelohren auf Empfang gestellt.

„Wofür denn Autogramme?“

Levent legte Nelson den Arm um die Schulter. „Ja, wisst ihr denn nicht, dass man unserem Bruder heute Morgen die Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge verliehen hat?“

Die Norton-Zwillinge blickten dumm aus der Wäsche.

„Cambridge! Da macht es doch selbst bei euch Klick, oder?“

Castor und Pollux, wie die Zwillinge überall genannt wurden, verdrehten die Augen. Dann raunte der eine dem anderen etwas ins Ohr. Anscheinend wussten sie nicht so recht, was sie von Levents Eröffnung halten sollten.

„Sagt euch der Name Curiosity etwas?“, fuhr Levent fort.

„Klar“, schnaubte Pollux, dessen Gesichtsausdruck jedoch eher davon kündete, dass er den Namen gerade zum ersten Mal vernahm.

Am 6. August 2012 war der US-amerikanische Rover Curiosity auf dem Mars gelandet. Seither funkte er in regelmäßigen Abständen gestochen scharfe Bilder vom Roten Planeten zur Erde, die in allen Fachblättern abgedruckt wurden. Dass die Norton-Zwillinge von all dem nichts mitbekommen hatten, wunderte Nelson hingegen nicht. Denn Castor und Pollux, so munkelte man, hatten ihre Aufnahme im Hochbegabten-Internat Burg Rosenstoltz weniger ihren geistigen denn ihren sportlichen Fähigkeiten zu verdanken.

„Ich habe ein wenig daran mitgewirkt“, sagte er leise und blickte bescheiden zu Boden.

„Du willst uns verarschen, du Pisser“, zischte Castor, rückte näher und sah finster auf Nelson herab. Pollux lauerte im Hintergrund.

„Daran mitgewirkt ist gut“, schritt Luk ein, der mit den Norton-Zwillingen früher das Zimmer geteilt hatte und froh war, dass er zu Beginn des Jahres hatte umziehen dürfen und nun Zimmernachbar des wortkargen Philosophen Hoffmann war.

„Was willst du denn?“, pflaumte ihn Castor an.

„Na ja, ich meine ja nur, dass ohne Nelson …“

Der warf ihm einen gespielt flehenden Blick zu, der so viel bedeuten sollte wie: Ach, lass doch, ist nicht so wichtig.