Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Achtzehn Monate reiste Friedrich Gerstäcker kreuz und quer durch Südamerika. Zunächst überwachte er die Ankunft neuer Kolonisten am Pozuzu in Ecuador, dann bereiste er zahlreiche deutsche Kolonien und setzte sich für deren Belange bei den Regierungen ein. Dieser zweite Band seines Reiseberichtes enthält zusätzlich auch "Aus meinem Tagebuch" mit spannenden Schilderungen aus seinem abenteuerlichen Leben. Texte ungekürzt nach der von Friedrich Gerstäcker selbst eingerichteten Werkausgabe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 795

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

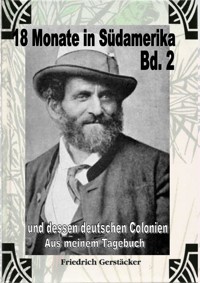

Friedrich Gerstäcker

Achtzehn Monate in Südamerika.

und dessen

deutschen Colonien

Zweiter Band.

Aus meinem Tagebuch.

Gesammelte Erzählungen

Volks- und Familien-Ausgabe Band Fünfzehn

der Ausgabe Hermann Costenoble, Jena

Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig

Ungekürzte Ausgabe nach der von Friedrich Gerstäcker für die Gesammelten Schriften, H. Costenoble Verlag, Jena, eingerichteten Ausgabe „letzter Hand“, herausgegeben von Thomas Ostwald für die Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig

Die Texte Friedrich Gerstäckers enthalten Ausdrücke, wie sie heute nicht mehr verwendet werden. Wir haben sie trotzdem belassen, weil die Werkausgabe seine Originalarbeiten nach der von ihm selbst eingerichteten Ausgabe wiedergibt und nicht dem heutigen Sprachgebrauch angepasst ist.

Unterstützt durch die Richard-Borek-Stiftung und

die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, beide Braunschweig

Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. u. Edition Corsar

Braunschweig. Geschäftsstelle Am Uhlenbusch 17

38108 Braunschweig

Alle Rechte vorbehalten. © 2005 / 2023

Uruguay und La Plata.

1. Montevideo.

Unsere stürmische Fahrt um Cap Horn näherte sich ihrem Ende; wenn wir selber aber auch die letzten Tage eine leichte und günstige Brise gehabt, so mußten doch, weiter oben im Norden, heftige Stürme aus einer andern Richtung geweht haben, denn eine tüchtige Dünung hob sich plötzlich gegen uns, und das kleine Fahrzeug tanzte lustig auf seiner Bahn dahin. Schon am 27. Abends hatten wir den Leuchtthurm gesehen, der auf, oder jetzt vielmehr hinter der Seehunds-Insel (lobos island) steht; am nächsten Morgen sichteten wir die Küste, liefen daran hin ns, warfen, etwa drei Uhr Nachmittags, vor Montevideo Anker, und konnten noch vor Dunkelwerden landen, da weder Steuer- noch Gesundheitspolizei uns die geringsten Schwierigkeiten machten. Draußen von der Rhede aus hatten wir einen prächtigen Blick über die Stadt, deren gerade Straßen von einem ziemlich steilen Hügelhange nach allen Seiten zu der See abliefen, so daß man, wo man auch lag, in eine oder mehrere derselben gerade hineinsehen und das rege Leben darin beobachten konnte.

Eine Menge kleiner, leichter Launches, mit dreieckigen lateinischen Segeln und überhaupt vollkommen italienischer Takelage, sehr viele sogar mit kleinen italienischen Flaggen am Mast, kreuzten herüber und hinüber. In einer von diesen /8/ kam auch natürlich augenblicklich ein shipchandeler gefahren und rief den Schooner in allen nur möglichen Sprachen an, um sich dessen Kundschaft zu sichern, ehe ihm ein Concurrent zuvorkommen konnte. Der Capitain nahm aber nicht die geringste Notiz von ihm, und er mußte unverrichteter Sache wieder abziehen.

Vor dem Anker ritt das Schiff noch tüchtig, und mit dem leichten Boote flogen wir nur so in weiten Bogen über die unruhige See der nahen Küste zu. - Wieder einmal an Land, nach einunddreißigtägiger wilder Fahrt - wieder an Land - meine wenigen Sachen waren rasch in ein Hotel ge¬schafft, und während die Sonne gerade unterging, wanderte ich durch die Stadt, um mich dem neuen und unge-wohnten Eindruck solch' regen Lebens mit voller Ruhe hinzugeben.

Durch die nächste Straße einbiegend, hörte ich Musik, und dem Schall folgend, fand ich mich wenige Minuten später auf der von Bäumen eingefaßten Plaza Montevideos, in einem Schwarm geputzter Herren und Damen, die hier lustwandelnd spazieren gingen, und dem militärischen Musikchor der Stadt gegenüber. Ueber die Plaza aber ragte die nicht unschöne Kathedrale Montevideos, deren Glocken, durch den Lärm der Musik, die Gläubigen zum Gebet riefen, und während ich über mir das Laub der Akazien sah und unter mir noch den Boden von der letzten Fahrt schwanken fühlte, war es mir ordentlich, als ob ich in einer Art von wachem Traum zwischen einer Menge von Gestalten herumwandelte, die eigentlich gar nicht cxistiren konnten.

Als ob nur wenige Stunden dazwischen lägen, sah ich noch draußen die wilde öde See aufbrausen und stürmen, sah zwischen ihren schäumenden Kämmen, von Captauben und Albatroß umkreist, den unglücklichen Knaben, den wir vom Bord verloren und allein in jener furchtbaren Einsamkeit zurückließen. Noch gellte mir der furchtbare Schrei in den Ohren, der, einmal gehört, nie wieder vergessen werden kann - „man over board" - und jetzt - lachende Mädchenstimmen um mich her, ein fröhlicher Marsch, den das Musikchor spielte, und statt der bäumenden Wogen erleuchtete Schau/9/fenster der benachbarten Läden, und dunkle, feststehende Häuserreihen und Kirchthürme.

Ich bin wahrlich schon so ziemlich an ein wechselndes Leben gewöhnt und nicht so leicht mehr davon überrascht. Der Uebergang war aber doch hier so plötzlich und so schroff von einem Extrem zum andern, daß ich mich mit einem ganz unbeschreiblichen Wohlbehagen diesen neuen Eindrücken hingab und unter einer der Akazien, auf einer dort für die Spaziergänger angebrachten Bank, die bunte Gegenwart mit der kaum abgeschlossenen Vergangenheit wild durcheinander tanzen ließ.

Das Musikchor spielte übrigens' vortrefflich; die große Trommel bearbeitete natürlich ein Neger, aber auch die übrigen Instrumente wurden zum großen Theil von Negern und Mulatten gespielt, die überall viel Sinn für Musik, besonders aber für besagte große Trommel, Cymbeln, Triangeln und Trompeten zeigen.

Und wie das auf dem freien, schönen Platze durcheinander wogte, und so friedlich plauderte und sich so sicher fühlte, als ob nicht, nur eine ganz kurze Strecke davon entfernt, die wilde, stürmische See wüthete und kochte, und arme müde Schiffe umherschleuderte, daß ihnen die Rippen knackten. Mir war es immer, als ob im nächsten Augenblick eine tolle Woge über den ganzen Platz fegen und, was darauf stand, mit hinwegwaschen müsse. - Die Bank, auf der ich saß, und die unter mir noch in dem allgewohnten Gefühl der unruhigen See auf- und niederschaukelte, bestärkte mich nur in der Täuschung.

Die Musik hatte ihr Abendconcert beendet und zog, von dem Volke begleitet, mit einem fröhlichen Marsche heim. Immer weiter und weiter verhallte das musikalische Getöse in der Ferne; die Spaziergänger verliefen sich nach und nach, die Lampen brannten immer düsterer, und ich saß noch immer unter den Akazien und konnte nicht müde werden, die Sterne durch das Laub des Baumes zu betrachten und nach den hohen, düsteren Umrissen der Kirche hinüber zu schauen. - Das südliche Kreuz stand schon fast auf dem Kopfe, als ich mein eigenes Nachtquartier endlich aufsuchte, um wieder einmal, nach langer Zeit, in einem richtigen Bett zu schlafen.

Am nächsten Tage hatte ich vollkommen Zeit, mich in Montevideo ordentlich umzusehen, und das Erste, was ich erfuhr, war, daß unser Schiff ein brillantes Geschäft mit dem Mehle gemacht hatte. Es war gerade zur rechten Zeit hier angekommen und hatte seine Ladung schon verkauft, als kaum der Anker niederrasselte. Die Kaufleute hatten dabei den Sack (100 Pfund) mit 2^ Dollar in Constitucion bezahlt und bekamen hier 6stz dafür wieder, gar kein so schlechtes. Geschäft also, mit dem man schon zufrieden sein konnte.

Montevideo liegt eigentlich wunderhübsch auf einer Art von Landzunge, oder einer Halbinsel, die gerade von der Stadt bedeckt und von der See an drei Seiten umschlossen wird. Allerdings steht in der ganzen Stadt und Umgegend kein Baum - einzelne angepflanzte ausgenommen, die man aber nur sehen kann, wenn man dicht daneben ist, und der Berg, den Uruguay auch im Wappen hat, ist der einzige in der ganzen Umgegend - ein Hügel nämlich, der Montevideo gerade gegenüber liegt und auf dem der Leuchtthurm steht. Der Berg mag etwa 400 Fuß hoch sein. Trotzdem giebt das Meer ringsum der Stadt etwas Lebendiges, und die reinlichen, regelmäßigen Straßen machen gewiß keinen unfreundlichen Eindruck auf den Fremden.

Was aber die Einwohner Montevideos betrifft, so charakterisirt sie die sehr naive Antwort, die mir einer unserer chilenischen Matrosen gab, am allerbesten. Ich frug ihn, als ich ihn an Land traf, wie es ihm in Montevideo gefalle, und er schüttelte mit dem Kopfe - „ich möchte gern wieder nach einer Stadt", sagte er, „wo man Castilianisch spricht." Montevideo hielt er aber für keine solche, und er hatte wirklich Recht, denn man kann Tage lang in der Stadt umherstreifen und hört fast nichts als Italienisch. Montevideo ist eine vollkommen italienische Colonie, und ein paar französische Friseure, Galanteriewaaren-Händler und Schneider ausgenommen, ist eben so wohl in der Stadt der ganze Detail- Handel, wie außerhalb derselben die ganze Gärtnerei und der Gemüsehandel in den Händen der Italiener. An Sonntagen wehen dann auch ausschließlich italienische Flaggen an allen /11/ Ecken und Enden, und Garibaldi-Kaffeehäuser stoßen dem Fremden überall auf.

Hol's der Henker, alle anderen Nationen haben Jemanden, auf den sie stolz sein können, nur wir Deutschen können es noch nicht dahin bringen. Wir haben gewiß auch tüchtige Männer genug, aber - sie thun eben nichts, oder können nichts thun, und es ist einmal eine sonderbare Thatsache, daß die Völker nur Den anerkennen, der wirklich handelt. Ja, wenn es mit Sprechen abgemacht wäre, Wetter noch einmal, was für eine Walhalla wir aufstellen könnten, mit Namen genug für alle Kaffeehäuser der Welt!1

Der politische Zustand Montevideos scheint augenblicklich ein sehr günstiger zu sein, und wenn sich das kleine Land auch noch nicht ganz wieder von seiner früheren schlechten Nachbarschaft erholt hat, und Rosas' Eroberungsgelüste noch lange nicht vernarbt find, so blüht doch der Handel in der Stadt jetzt wacker auf, und in den sonst verödeten Pampas mehrt sich der Viehstand und kommt der Haciendero wieder zu Wohlhabenheit. Die Regierung scheint dabei allbeliebt und so liberal als möglich, die Bürger des Staates werden nirgends belästigt oder gedrückt, und scheinen ihre noch immer unruhigen Nachbarn, die Argentiner, nicht im Mindesten um etwas zu beneiden. In den jetzigen Mißhelligkeiten dieses Staates hielten sich die Montevideer auch kluger Weise völlig neutral, und wenn Buenos Ayres mit Entre Rios Krieg führen will, so kann dies nur für die Nachbar stallten vortheilhaft sein, die dann Gelegenheit haben, Vieh und Provisionen über die Grenzen zu verkaufen.

Deutsche giebt es in Montevideo nur sehr wenige - einige Kaufleute wohl und ein paar Handwerker; von deutschem Leben scheint aber keine Spur zu sein, und Alles ist in dem castilianischen oder italienischen Leben aufgegangen. Der Deutsche hält sich ja kaum zu einer compacten Masse zusammen, wo er das wirkliche Uebergewicht in einem fremden Lande hat, viel weniger dann, wo er überhaupt schon vereinzelt steht. In solchen Verhältnissen fehlt ihm entschieden /12/ die moralische Kraft, sich emporzuraffen, und er legt sich einfach auf den Rücken und läßt sich mit dem Strome treiben.

Die Bauart Montevideos ist noch ganz entschieden in dem altspanischen Charakter mit ziemlich niederen Häusern und flachen Dächern. Steigt man auf eins von diesen, die nicht selten kleine Aufbaue oder viereckige Thürme haben, hinauf, so kann man über die Häuser eines ganzen Stadtviertels hinsehen und - wenn es Einem Vergnügen macht, auch hingehen. Diese flachen Dächer haben etwas höchst Eigenthümliches und mochten in früheren altspanischen Zeiten, wo man noch keine Steinkohlen kannte, außerordentlich praktisch und angenehm gewesen sein. Die Civilisation hat aber mancher alten Mode einen Streich gespielt, und ganz abgesehen davon, daß Damen mit einer nur Halbwege straßenfähigen Crinoline die engen Dachtreppen gar nicht mehr hinaufkommen, verdirbt auch der umherfliegende Kohlenstaub da oben die Kleider, und deshalb vergeht der schönen Bevölkerung zugleich die Lust, sich dort oben hinzusetzen.

Jetzt sieht man die jungen Schönen nur dann und wann auf den Balkönen ihrer Häuser, und die Dächer stehen verlassen, oder werden höchstens noch hier und da benutzt während der Mittagszeit, um ein paar leichte Kleidungsstücke aufzuhängen und zu trocknen.

Montevideo hat Gaslaternen - und brennt Oel darin. Es sieht schon sonderbar aus, wenn ein Mann frisches Oel in eine Gaslaterne gießt, aber noch sonderbarer, wenn man in eins der Hotels oder öffentlichen Locale kommt, und überall die Gascandelaber oder Kronleuchter angebracht findet, während daneben auf Tischen und Wandschränken friedliche Oellampen und Stearinlichter brennen.

Ich erkundigte mich nach der Ursache einer solchen Barbarei, und erfuhr, daß überall Gasröhren gelegt und alle Häuser fast einst mit Gas versehen wurden, aber - das Gas wurde aus den Abfällen thierischer Ueberreste fabricirt; der „Stadtrath" glaubte die Ursache einer damals ausgebrochenen bösartigen Krankheit in der Ausdünstung dieser Fabrikation zu finden, und die Gasschrauben wurden nicht allein unerbittlich zugedreht, sondern auch die weitere An/13/fertigung des Stoffes selber untersagt. Man spricht jetzt allerdings davon, nächstens Kohlen zu der Fabrikation zu verwenden, wie das auch jetzt schon in Buenos Ayres geschieht; aber jedenfalls dürfte noch einige Zeit darüber vergehen, und die guten Bürger von Montevideo müssen sich indessen mit schlechtem Oel behelfen. - Die Stadt hat aber trotzdem schon ein ganz elegantes Aussehen in ihrer innern Einrichtung. Die Straßen sind gepflastert und mit guten Trottoirs versehen, und die Läden nach der überall um sich greifenden französischen Schablone eingerichtet. Es ist der bekannte Luxus, der eben Alles in die Schaufenster hängt, und drin in Gefachen und Schränken nichts zurückläßt, als leere aber etikettirte Kisten und Umschläge. Es ist das jetzt leider auch ein Bild unserer heimischen Haushaltung, wo er und sie eben Alles auf dem Körper tragen, was „ihre Mittel erlauben", und zu den nothwendigsten Lebensbedürfnissen natürlich keine weiteren Mittel übrig bleiben.

Ebenfalls ist die Lage des Hafens ausgezeichnet, denn die größten Schiffe können in der unmittelbaren Nähe der Stadt ankern, während kleinere Fahrzeuge bis in die Bai hinauf fahren, wo sie gegen jedes Wetter geschützt liegen.

Montevideo kann überhaupt als der Schlüssel zu Buenos Ayres betrachtet werden, und das erkannte Rosas auch damals recht gut, und wollte sich deshalb die Stadt unterwerfen. Nicht allein bietet der La Plata-Strom mit seinen gefährlichen Sandbänken und Untiefen großen Fahrzeugen bedeutende Schwierigkeiten, sich Buenos Ayres zu nähern, sondern wirklich tiefgehende Schiffe sind genöthigt, weit draußen auf der nichts weniger als ungefährdeten Rhede liegen zu bleiben und von dort ihre Fracht zu löschen - lauter Nachtheile, die in Montevideo ziemlich wegfallen, oder doch in keinem Vergleich zu Buenos Ayres stehen.

Montevideo hat außer dieser lebhaften Wasserverbindung - denn zwischen dieser Stadt und Buenos Ayres laufen noch wöchentlich verschiedene Dampfer - einen sehr lebhaften Land verkehr mit Brasilien in einer Diligencelinie, die etwa wöchentlich zweimal nach Artigas, der nördlichsten Grenze /14/ Uruguays, abgeht und von dort ankommt. Den La Plata hinauf gehen ebenfalls kleine Dampfer, und so liegt die lebensfrische Stadt recht eigentlich mitten in einem nach allen Seiten offenen Verkehr.

Das Klima hält man ebenfalls für gesund, ansteckende Krankheiten kommen wenigstens nicht vor. Trotzdem klagen die Leute viel über Rheumatismus, und Lungenkrankheiten sollen hier wie in Buenos Ayres gar nichts Seltenes sein. Der Temperaturwechsel ist aber auch zu rasch, und nach drückender Hitze, wenn ein Pampero manchmal aussteht, fegt plötzlich ein so wilder, erkältender Sturmwind durch die Luft, daß Alles in dicke Ueberröcke und in den Schutz der wärmeren Häuser, nicht selten sogar zu einem Kamine flüchtet. Daß ein so rascher Uebergang von Hitze zu Kälte nicht gesund sein kann, begreift wohl ein Jeder, wer aber sonst einen kräftigen Körper und besonders eine gesunde Lunge hat, der braucht auch selbst diesen raschen Wechsel in der Luft nicht zu fürchten.

Eine vortreffliche Eigenschaft Montevideos muß ich aber noch erwähnen, und das ist die wirklich liebenswürdige Nachsicht, mit der man das Gepäck eines Reisenden betrachtet. Brasilien macht davon eine sehr traurige und sogar abschreckende Ausnahme, sonst aber fand ich dasselbe in allen südamerikanischen Staaten, daß man von dem ganz richtigen Grundsätze ausgeht, die Steuer sei nicht für die Passagiere und ihre wenigen Habseligkeiten da, sondern nur für eingeführte und zum Verkauf oder zur eigenen Benutzung bestimmte Waaren. Allerdings führte ich sehr wenig bei mir, und zwar nur einen chilenischen Sattel mit Zubehör und einen der gewöhnlichen südamerikanischen Lederjacke aus roher Haut, in dem meine übrigen Habseligkeiten staken; der wackere Steuerbeamte würdigte das Alles aber kaum eines Blicks. Er hielt einen mächtigen Pinsel in der Hand, mit dessen ziegelrother Farbe er nicht allein dem Ledersacke, sondern auch dem in eine Decke eingeschlagenen Sattel einen plötzlichen Tupfer versetzte, und da mein Träger schon wußte, daß dieser Tupfer eine völlige Bescheinigung für freie Passage war, befanden wir uns wenige Minuten später im Hotel. /15/

Da ich übrigens nicht allein meine Briefe von Europa nach Buenos Ayres dirigirt hatte, sondern auch meine durch die Pampas gekommenen Sachen dort erwarten mußte, so beschloß ich, mit der allernächsten Gelegenheit dort hinauf zu fahren, und das war mit dem vor noch nicht langer Zeit hierher gebrachten amerikanischen Dampfer Mississippi, der die Hauptfahrten zwischen Montevideo und Buenos Ayres machte, am leichtesten zu bewerkstelligen.

Der Mississippi konnte sich aber auch auf dem La Plata sehen lassen, denn es war ein ganz wackerer Dampfer, mit eleganter Kajüte und prachtvoller mächtiger Maschine. Allerdings liefen wir, Buenos Ayres gegenüber, als wir von der Außenrhede nach der innern überwechseln wollten, auf den Sand und blieben dort ruhig sitzen. Das hatte aber nichts zu sagen, die grünen, zu dem Dampfer gehörenden Launches kamen rasch herbei, nahmen die Passagiere an Bord und tru¬gen sie mit schwellenden Segeln dem nicht mehr so gar fernen Land entgegen.

2. Buenos Ayres.

Als ich vor zwölf Jahren diese Stadt zum ersten Mal betrat, erinnere ich mich noch recht gut des wunderlichen Eindrucks, den sie auf mich machte. Wir lagen damals ebenfalls auf der in Meilen weiter Entfernung befindlichen Außenrhede; als wir mit der Barkasse die niedere rothe Häuserreihe, die sich vor uns ausbreitete, ansegelten, schien es, als ob wir uns einer Stadt von aufgethürmten Ziegelhaufen näherten. Alles «war roth, nur nicht der Himmel darüber und das Gras neben dran, wenn Rosas auch -selbst das an vielen, vielen Stellen roth gefärbt hatte. /16/

Alles war roth, und als unser Boot mit hoher Fluth zwischen die Uferfelsen hineinschoß, leuchteten uns von überall die feuerrothen Ponchos der Gauchos entgegen und schienen gar prächtig in die Stadt zu passen.

Es war damals ein wilder Ort, jenes Buenos Ayres, und wenn auch Rosas nicht mehr mit so blutiger Hand wie früher regierte, lagerten der Schrecken und die Furcht doch noch in den Herzen der so oft aufgestörten Bewohner, und schienen durch das freche und rohe Benehmen der Soldaten - noch dazu meist Neger - nur gerechtfertigt zu werden. Es sind freilich nur zwölf Jahre verflossen, aber damals war der ganze große Ort doch wahrlich weiter nichts als die „Vorstadt der Pampas", und mitten auf der Plaza hielt oft der Gaucho, frisch aus der Steppe, auf seinem schweißtriefenden Pferde, die bunte Cheripa um die Hüsten geschlagen, den Poncho im Winde flatternd, die Beine in Stiefeln aus abgezogener Pferdehaut steckend, die Revenka dabei am Handgelenk, die riesigen eisernen Sporen an den Hacken.

Und wie hat sich das Alles verändert! Verschwunden ist die ganze rothe Stadt, oder vielmehr wie ein Phönix aus der Asche emporgestiegen, die ganze Residenz hat eine weiße festliche Farbe angelegt, und die Kuppeln der Kathedrale und Kirchen glänzen und blitzen in der Sonne, daß es eine Lust und Freude ist.

Nur eine kurze Strecke die eine oder die andere Straße ab, und der Weg führte früher an kleinen, aus rothgebrannten Backsteinen roh zusammengeklebten Häuserreihen vorüber, die durch enge, von Cactus eingefaßte Hofräume verbunden wurden - und welche Veränderungen hatten die wenigen Jahre hervorgebracht! Wo waren in der kurzen Zeit jene ärmlichen Hütten, jene schmutzigen Lehmstraßen hingekommen, durch die sich die hochräderigen Karren der Pampas ihren Weg wählen mußten! Prächtige Gebäude stehen jetzt überall in der Straße in lichten, reinlichen Farben prangend; breite Trottoirs ziehen sich neben dem vortrefflichen Pflaster hin, und Gas erleuchtet sie bei Nacht zu Tageshelle.

Und die Läden! Ging man früher selbst über die Plaza und schaute in eins der größeren Locale hinein, wo Schnitt/17/waaren feilgehalten wurden, so war das Einzige, was dem Auge begegnete, dunkelblaues Tuch und feuerrother Flanell, mit einer kleinen Auswahl von Damenkleidern, die aber ebenfalls eine bestimmte Farbe und weder hellblau noch hellgrün zeigen durften, und jetzt? - hinter den hohen Spiegelscheiben hat Paris all' seine buntfarbigen Schätze aufgehäuft; der Gaucho mit seinem Lasso am Sattel ist aus den Straßen verschwunden, in denen Droschken und elegante Equipagen hin- und Herrollen; den Poncho steht man fast gar nicht mehr, und die ganze Stadt hat ein so civilisirtes, europäisches Aussehen gewonnen, daß es wahrhaftig kaum mehr der Mühe lohnt sie zu besuchen, denn Aehnliches können wir überall zu Hause sehen.

So schreitet die Cultur vorwärts und verbessert nicht etwa die Welt, sondern macht sie nur überall gleich, damit sich der civilisirte Mensch auch überall heimisch fühle, und für diesen mag es auch gut und Vortheilhaft sein; für den Reisenden aber, der eben in die Welt hinauszieht, um etwas Neues zu suchen und zu finden, ist es eine ganz verzweifelte Geschichte, die es bald dahin bringen wird, daß es sich gar nicht mehr der Mühe lohnt, den Fuß auch nur vor die Thür zu setzen. Jetzt wenigstens Buenos Ayres zu sehen, ist wirklich nicht die Passage werth.

Trotzdem sieht man aber doch auch wieder hier, ebenso wie in Montevideo, recht deutlich, welchen Unterschied es in einem Lande macht, ob es in Krieg oder Frieden lebt. Buenos Ayres hat nun noch nicht einmal die vollen Segnungen des Friedens in diesen zwölf Jahren genossen, und eigentlich nur einen etwas geregelteren Zustand für seine Regierung bekommen, ja befand sich sogar jetzt wieder in einem halben Krieg, und welche fabelhaften Fortschritte sind trotzdem in der kurzen Zeit gemacht! Eine fast ganz umgebaute neue Stadt, Gasbeleuchtung, Trottoirs, gutes Pflaster, Eisenbahn sogar, die eine Strecke in das innere Land hinein führt, und aufblühenden Handel und Gewerbe, und was könnte nicht aus dem Lande gemacht werden, wenn es eben in anderen Händen wäre! /18/

Das Meiste, was geschehen ist, verdanken die Argentiner freilich selbst jetzt den Fremden, die von England, Frankreich und Deutschland sich dorthin gezogen; die Regierung selber hat eher noch zurückgehalten als gefördert, und das alte unruhige Blut steckt den Leuten noch viel zu viel im Kopfe. Sie fangen aber doch an einzusehen, daß Frieden besser ist als Krieg, und wenn auch, gerade als ich dort war, Unmassen von Soldaten und eine beträchtliche Anzahl von Kanonen gegen den sie bedrohenden Urquisas geschickt wurden, so schien doch Niemand rechte Lust für einen neuen Krieg zu haben, oder überhaupt ernstlich daran zu glauben.

Eigentlich war es komisch, wie dieser ganze angebliche Krieg betrieben wurde, denn man nahm die Sache so lächerlich leicht, und betrieb Alles mit einer solchen beispiellosen Ruhe, daß es sich keineswegs um eine anrückende Armee, sondern höchstens um eine Art von Manöver zu handeln schien, was auch, wenn es für nöthig befunden würde, recht gut vier oder acht Wochen hinausgeschoben werden konnte. Selbst über die Ursache des Krieges schienen sich die Leute in Buenos Ayres nicht recht klar zu sein - oder wollten auch vielleicht die rechte Ursache nicht eingestehen, aber Soldaten wurden überall aufgeboten, und während die Geschäfte in der Stadt selber ihren ruhigen Gang gingen, rasselten die Geschütze auf der Eisenbahn der feindlichen Armee entgegen, und standen in den Zeitungen drohende Artikel gegen den „frechen Feind".

Hätte Urquisas wirklich Ernst gemacht und sich ein klein wenig beeilt, so konnte er recht gut und in aller Bequemlich¬keit in Buenos Ayres einrücken, denn Befestigungswerke waren noch gar keine errichtet, obgleich man viel davon sprach. Urquisas schien aber selber keine Lust dazu zu haben, oder glaubte vielleicht, daß er diesmal doch so gut wieder wie früher Buenos Ayres zwingen könne, ihm zu gehorchen; er ließ also die Leute von Buenos Ayres ruhig alle ihre Vorbereitungen treffen, und der Erfolg hat gelehrt, daß es ihm in der That kein rechter Ernst gewesen.

Buenos Ayres ist seit der Zeit wirklich verbarrikadiert worden, d. h. auf eine wahrhaft naive und unschuldige Weise als ob es gar keine Kartätschen in der Welt gäbe, die solche /19/ Blendschanzen über den Haufen werfen könnten. Die Straßen sind nämlich durch ein paar kleine Backsteinmauern, zwischen die man lockere Erde eingeschüttet, verschlossen, die Kanonen selber stehen, nicht geschützt, oben auf, und die dünnen, von einfachen Backsteinen aufgeführten Gartenmauern, welche der Stadt außer diesen Barrikaden Schutz verleihen sollen, könnte ein mäßiger Stier über den Haufen werfen, wenn er es für nöthig finden sollte, dagegen zu rennen.

In der Stadt wurde indessen nichts versäumt, um die junge Bevölkerung unter die Waffen zu rufen. Nur den Fremden war es verstattet, neutral zu bleiben, und ihnen nur vorgeschrieben, sich von ihren verschiedenen Consuln Papiere ausstellen zu lassen, durch welche sie sich, wenn aufgegriffen, legitimiren könnten.

Die kleinen Staaten, die keinen Consul hatten, um sie zu vertreten, wären da wieder sehr schlimm daran und jeder Gefahr ausgesetzt gewesen, wenn sich der preußische Consul nicht ihrer angenommen und ihnen solche Freibriefe ausgestellt hätte.

Trauriges Consulatswesen, das solche Dinge noch als eine Gefälligkeit nöthig macht und den Deutschen, jeder Zufälligkeit oder Willkür gegenüber, bloßstellt und preisgiebt. Und wenn die Argentiner, was sicherlich geschehen ist, nun auch den einen oder den andern Deutschen aufgegriffen und unter ihre Soldaten gesteckt haben, und wenn der dann todtgeschossen oder schwer verwundet wurde, was geschieht nachher? - haben wir einen Schutz, haben wir eine entschiedene Vertretung im Auslande? haben die süddeutschen Staaten sie jetzt? - Nein! Nein! und tausendmal Nein. Wer es behauptet, lügt - es ist eine einfache Niederträchtigkeit, die an der deutschen Nation begangen wird, und alle jene Würzburger und Bamberger Congresse, alle jene particularistischen Versuche, Deutschland getrennt zu halten - nur zu Gunsten von ein paar machtlosen Dynastien, sind eben so viele Faustschläge, die man den Deutschen in das Ge- applicirt. Die deutsche Geduld ist bodenlos, aber, beim .gen Gott, sie verdienen es am Ende nicht bester, wenn ,sie sich das eben länger gefallen lassen! /20/

Es ist eine verwünschte Geschichte, daß ich nie bei der Sache bleiben kann, und daß mir, ich mag in einem noch so entfernten Welttheile stecken - doch immer wieder unsere elenden deutschen Verhältnisse auf die Seele fallen. Aber meine ganze Reise galt ja auch nur dem Interesse der Deutschen im Auslande, die ich wenigstens uns noch als angehörig betrachte, wenn es auch - gar kein Maßstab - die deutschen Regierungen nicht thun.

Leider Gottes betrachten die deutschen Regierungen deutsche Auswanderer als nicht mehr zu Deutschland gehörig, und was hat England so groß gemacht, als das gerade, daß es seine Unterthanen, wo immer sie sich auch fanden, als Landeskinder betrachtete und beschützte. Was hat uns selbst in Deutschland, in Bremen wie Hamburg, eine solche Handelsflotte geschaffen, als unsere Deutschen im Auslande? - Wer verbraucht jährlich jene Millionen von Manufacturwaaren, die nach allen Theilen der Welt versandt werden, als unsere Deutschen im Auslande, wer anders als sie bringt in fremden Welttheilen unsere Fabrikate zu Ehren und in Aufnahme, und erhält der deutschen Nation einen guten und ehrenvollen Namen? - Und trotzdem durfte der preußische Gesandte in Chile einer Deputation, die zu ihm kam, um die Untersuchung eines an einem Deutschen verübten Mordes zu übernehmen, sagen: „er habe es nur mit dem Handelsministerium zu thun, und deutsche Auswanderer - das heißt solche, die sich nicht alle zwei Jahre ihren Paß verlängern lassen - hätten keinen Anspruch auf preußischen Schutz." Und wenn das am grünen Holz geschieht, was soll man da vom dürren sagen! -

Um wieder auf Buenos Ayres zurück zu kommen, traf ich es glücklich, daß ich gerade den Befreiungsfestlichkeiten beiwohnen konnte, die sie zur Erinnerung an die argentinischen Julitage feierten. An dem einen Tage war große Parade, und die argentinische Armee stand mit der Bürgerwehr auf der prächtigen Plaza von Buenos Ayres aufmarschirt.

Es war ein ganz eigenthümlicher Anblick, diese Soldaten von allen Farben um die ganze Plaza herum aufgestellt zu sehen, während sich die Bürgerwehr von Buenos Ayres - /21/ denn jedes Bürgers Sohn ist verpflichtet, in die Nationalgarde einzutreten - ihnen anreihte. Beide Truppenkörper waren aber so scharf als möglich von einander geschieden, und die eigentlichen Soldaten in ihren grauen Uniformen, bepackt mit Tornister und Feldkessel und schwer bewaffnet, dazu die sonnverbrannten dunkeln Gesichter und die abgehärteten Körper, sahen wohl aus, als ob sie einem auch nicht ganz unbedeutenden Feinde Trotz bieten konnten. Die Bürgerwehr dagegen, ein Elitecorps von jungen eleganten Leuten, machte den Eindruck nicht, und wenn sie auch alle (verschiedenfarbige) Glacehandschuhe und Glanzstiefeln, wie sehr elegante Uniformen trugen und die eisernen Läufe ihrer Musketen mit einer gewissen Schonung handhabten, konnte man ihnen nicht ableugnen, daß sie allerdings auf der Plaza hier ihren Platz ausfüllten; aber kein Mensch der Welt hätte garantiren mögen, daß sie gerade so ruhig stehen würden, wenn es irgend einem rücksichtslosen General einfallen sollte, eine Kartätschenbatterie gegen sie auffahren zu lassen.

Einen wunderhübschen Anblick gewährte es, bei dem prachtvollsten Sonnenschein an einer der Ecken zu stehen und über ein paar Reihen dieser aufmarschirten Krieger hinweg zu schauen. Jeder von ihnen hatte nämlich seine Papiercigarre, die Bürgerwehrsoldaten auch nicht selten eine ächte puro im Munde, und über der ganzen Reihe lagerte eine leichte, lichtblaue Rauchschlange, die bald in die Höhe bäumte, bald sich zur Seite abringelte. - Diese Nationalgarde war bestimmt, die Wache in der Stadt zu versehen, während die wirklichen Linientruppen hinaus gegen Urquisas geschickt werden sollten.

Merkwürdig war mir die Verschiedenheit der Urtheile, die ich über Urquisas selber hörte, und zwar von Leuten, von denen man eigentlich glauben sollte, daß sie in Buenos Ayres einen und denselben Standpunkt einnehmen müßten - von Fremden nämlich, und besonders von sonst ganz ruhigen und praktischen deutschen Kaufleuten.

Die Einen behaupteten, Urquifas sei ein Tyrann, gerade wie Rosas, in dessen Schule er auch allerdings seine Lehrzeit bestanden, und außerdem manche Probe abgelegt habe, wie grausam er besonders in einem Kriege verfahren könne. Diese /22/ zählten dann eine Menge von Beispielen auf, wo Urquisas als Sieger, nach gewonnener Schlacht, eine Masse von Kriegsgefangenen hatte erbarmungslos lanziren oder abschlachten lassen, und prophezeiten, daß er, wenn er wieder an's Ruder gelangen sollte, genau dasselbe blutdürstige Verfahren einschlagen würde, wie Rosas, in dessen ganzes System er schon versucht habe einzulenken. Außerdem soll er sich ein ungeheures Vermögen auf nichts weniger als redliche Art erworben haben, indem er die Ansiedler in Entre Rios - allerdings indirect - durch alle möglichen Mittel und Wege so lange chicanirte und peinigte, ohne daß sie je hätten Recht bekommen können, bis sie sich dazu entschlossen, das Land zu verlassen. Ihr bis dahin bearbeitetes Eigenthum mutzten sie aber natürlich um jeden Preis losschlagen, und Urquisas war dann bei der Hand, um es ihnen, eben um jeden Preis, abzunehmen. Solcher Art soll etwa der dritte Theil von ganz Entre Rios in seine Hände übergegangen sein.

Der andere Bericht über Urquisas lautet von diesem sehr verschieden. Seine Freunde können allerdings, wie es scheint, nicht leugnen, daß er sein sehr großes Vermögen auf etwas „zweifelhafte" Art gewonnen habe, aber „das ist längst vorbei", sagen sie, „und Urquisas ist ein braver, rechtlicher Mann, der, wenn nicht gereizt, gewiß mit Niemandem Streit anfängt". - Allerdings, wenn er seinen Raub in Sicherheit hat, wird er ihn nun auch gern in Ruhe genießen wollen. Sie leugnen dabei, daß er grausam wäre, wenn er sich auch früher habe Grausamkeiten zu Schulden kommen lassen. Die Zeit aber, in der er gelebt, habe das mit sich gebracht, denn Blut war damals so an der Tagesordnung, daß Niemand mehr etwas Außergewöhnliches darin fand, es zu vergießen. Mit seinem großen Reichthum soll er aber auch wieder viel Gutes thun und besonders Wissenschaften und Künste, wie alles Andere fördern, was dem Lande selber Nutzen bringen kann.

Ich hörte darüber viele Beispiele, die allerdings sehr zu seinen Gunsten sprachen, wo er besonders Fremde mit vollen Händen unterstützte, sobald sie irgend ein gemeinnütziges Werk unternehmen wollten und keine ausreichenden Mittel dazu hatten. Urquisas hat auch, selbst in Buenos Ayres, eine /23/ nicht unbedeutende Partei für sich, vor allen Dingen besonders den großen Schwarm Derer, die unter dieser Regierung keine Stelle haben und unter der seinigen eine solche glauben erwarten zu können. Jeder Mensch, er mag es treiben wie er will, findet aber seine Anhänger, die von Dem, was von seinem Tisch abfällt, leben wollen, und selbst Rosas wird jetzt von Manchem wieder herbeigesehnt, wenn die Stimmung gegen ihn auch mehr eine gleichgültige ist.

Allerdings hat die argentinische Regierung in der aller- neuesten Zeit einen Verhaftsbefehl gegen den in England lebenden Rosas erlassen und seine Auslieferung als „gemeiner Mörder" von der englischen Regierung verlangt. Die Herren wußten aber, schon ehe sie dieses Verlangen stellten, daß ihnen nicht gewillfahrt werden würde, und das Ganze war in der That weiter nichts als die Furcht, Rosas könne einmal wieder von einer Partei zurückgerufen werden, was sie ihm dadurch unmöglich machen wollten.

Merkwürdig bleibt es immer, daß sich, trotz all' diesen ewigen Unruhen, Buenos Ayres in den wenigen Jahren so heben konnte, denn es ist in der That kaum wieder zu erkennen. Es haben sich aber auch eine sehr große Zahl von Fremden in diesen Jahren hierher gezogen, die dem politischen Treiben natürlich fern blieben und ungestört ihren Geschäften nachgehen konnten.

Besonders ist das deutsche Element in dieser Stadt gewachsen, und wo vor zwölf Jahren nur drei deutsche Firmen und sehr wenige deutsche Handwerker bestanden, findet man jetzt deutsche Geschäfte und Gewerbe, wohin man geht, und die deutschen Häuser gehören zu den angesehensten der Stadt. Auch etwas Gemeinnütziges ist im deutschen Interesse geschehen, indem sich unsere Landsleute, besonders aus dem Kaufmannsstande, aus gemeinsamen Mitteln ein großes Grundstück in der Stadt kauften und darin ein großartiges Gesellschaftslocal mit Kegelbahn, Fechtsaal und Turnhalle anlegten. Zwei mächtige, und zwar doppelte Kegelbahnen schließen beide Seiten ein, und jede hat ihren besondern Namen nach den vier Freien (?) Hansestädten Hamburg, Bremen, Lübeck und Frankfurt a. M. /24/

Bedeutende Importgeschäfte find dabei überall angelegt, und in der That giebt es auch kaum ein besseres Land für das Importgeschäft als ganz Südamerika, wo eigentlich nur oben in dem entferntesten Winkel desselben, in Quito, einige Fabriken bestehen, und Alles, was Eingeborene oder Fremde gebrauchen, importirt werden muß. Da ist kein Glas, keine Stecknadel, keine Elle Band, die im eigenen Lande sabricirt werden könnte; Alles, von dem Größten bis zu dem Geringsten, wird zu Schiff eingeführt, und der vermittelnde Kaufmann muß dabei vortreffliche Geschäfte machen.

Unsere deutschen Waaren finden wir wohl an vielen Stellen, besonders Tuche und andere Stoffe, aber doch noch lange nicht in so bedeutender Menge, wie ich cs gewünscht zu sehen und wie es möglich wäre, wenn deutsche Fabrikanten erst einmal dahin kämen, größere Reisen zu machen, um ihre Fabrikate in Form und Gehalt den Bedürfnissen da draußen anzupassen. Ja, die Verpackung selber giebt bei einer Menge von Dingen einen nicht unbedeutenden Ausschlag, ob sie eben in fernen Welttheilen verkäuflich sind oder nicht, und der praktische Amerikaner hat das vor allen anderen Nationen rasch herausgefunden und benutzt. Amerikanische Schiffe mit einer Unmasse der verschiedenartigsten, aber am zweckmäßigsten hergestellten und verpackten Waaren segeln alle die kleinen Häfen der West- und Ostküste an, und wo irgend etwas für Geld oder Tauschartikel abgesetzt werden kann, da sind sie jedesmal auch richtig bei der Hand.

Dem deutschen Seemann steckt unser altes Stallfütterungssystem dagegen viel zu sehr in den Knochen. Er will lieber eine geringe, aber sichere Anstellung - das heißt Fracht - bei der er genau berechnen kann, was er am Ende der Reise verdient hat, als irgend eine Art von Risico laufen, wobei er aber auch im günstigen Fall in der Hälfte der Zeit vier- und sechsfachen Nutzen haben könnte. Es liegt das einmal in seinem deutschen Blute, und er kann's eben nicht ändern.

Einen sehr großen Nachtheil haben wir aber dadurch in Deutschland selbst für unsere Fabrikate erlitten, daß eben andere Nationen uns überall zuvorkommen. Man kennt draußen, wenn unsere Waaren in Qualität auch wirklich viel /25/ besser sein sollten als andere, doch nicht unsere Etiketten, denn was wirklich Gutes von Deutschland in das Ausland verschifft wurde, trägt ja fast Alles Pariser oder englische Stempel. Werden denn unsere Fabrikanten nie aufhören, diese verwerfliche Sitte fortzuführen, werden sie nie einsehen wollen, daß es ein gemeiner Betrug ist, ihre Waaren mit einem andern ausländischen Namen zu versehen, ein Betrug an dem Fremden, aber ein noch größerer an sich selber, sowie dem Rufe unserer deutschen Producte, den sie damit verüben? Daß sie sich selber damit auf die Länge der Zeit den größten Nachtheil gethan haben, wollen sie nicht einsehen, denn jedes englische oder französische Fabrikat, es mag so schlecht sein wie es will, geht unter der Etikette, weil die Masse der Waaren gut ist, während wir jetzt von Deutschland aus nur sehr wenige Fabrikate, sie mögen so vortrefflich sein wie sie wollen, unter unserem eigenen ehrlichen Namen los werden können.

Kann man nur einen Hut in Deutschland kaufen, ohne daß eine Pariser Firma darin steht, und könnte man nicht tausend und abermals tausend Sachen aufzählen, die mit englischen und französischen Namen und Wappen von dem deutschen Publikum willig gekauft werden? Daß andere Nationen dies aber benutzen, kann ich ihnen nicht allein gar nicht verdenken, sondern es geschieht uns sogar noch ganz Recht. Unsere Fabrikanten wollen nicht einsehen, daß sie für ihre Fabrikate einen weit höheren Preis bekommen könnten, wenn sie nur' erst einmal ihren eigenen Namen dadurch zu Ehren gebracht, daß sie sich ihrer eigenen Firma nicht mehr schämen. So wurde vor ganz kurzer Zeit in Südamerika einem Engländer der Auftrag, eine bedeutende Anzahl Cavalleriesäbel für einen bestimmten Preis zu liefern. Der Mann lieferte sie auch; es stellte sich aber bald heraus, daß er einfach seinen Auftrag nach Solingen geschickt hatte, von wo er auch in bester Qualität, aber natürlich unter englischer Etikette, ausgeführt war. Der Fabrikant hatte also für seine Waare den möglichst niedern Preis bekommen und der Zwischenmann, durch Fälschung der Firma, den alleinigen Nutzen gezogen. Die Regierung wurde indessen damit be/26/kannt gemacht, und mit der Waare zufrieden, ging ihre nächste Bestellung jetzt direct nach Solingen.

Manchmal liegt aber auch die Möglichkeit des Verkaufs nur in der Verpackung einer Waare, wie das zum Beispiel mit den amerikanischen Medicinen der Fall ist.

Ich bin fest überzeugt, daß wir in Deutschland sämmtliche präparirte Drognen und Medicinen eben so gut und vielleicht billiger als die Amerikaner herstellen können. Aber der deutsche Apotheker oder Droguist giebt sich nicht damit ab, seine Waare verkäuflich zu machen. Er hat zum Beispiel das beste Chinin, die besten Drognen gereinigt und präparirt in Fässern oder Büchsen stehen, wer sie aber haben will, muß sie ihm en gros abkaufen, und kann sie dann so hübsch und praktisch verpacken, wie es ihm gerade beliebt. Anders der Amerikaner. In den bedeutenden Droguerien Amerikas sind die Leute schon von vornherein darauf eingerichtet, ihre Waaren nicht allein in Masse herzustellen, sondern auch in Masse in kleine, passende und elegante Büchsen oder Gläser zu verpacken, in denen sie nicht nur bequem verschickt, sondern, wo sie auch ankommen, gleich in die eleganteste Apotheke gesetzt werden können. Sie haben dabei einen bestimmten Preis und einen bestimmten Umfang des Gefäßes, die von verschiedener Größe versandt werden, sich also auch wieder zum Detailverkauf viel besser eignen, und die Folge davon ist, daß man in keine Apotheke von ganz Süd- oder Nordamerika kommen kann, ohne dieselbe mit amerikanischen Flaschen, Büchsen, Schachteln und Gläsern von oben bis unten gefüllt zu sehen. Alle diese Waaren aber haben amerikanische Etiketten, denn der praktische Amerikaner weiß recht gut, daß er immer mehr und mehr verkauft, je mehr er dem Ausland seine eigene Etikette vor die Augen führt und es damit bekannt macht. Er ist nicht albern genug, für andere Nationen zu arbeiten und sich mit dem einfachen Tagelohn zu begnügen.

Doch was hilft alles Reden; der deutsche Fabrikant liest es, nickt vielleicht mit dem Kopf und sagt: „Ach ja, das ist schon wahr, unsere Sachen sind besser als viele ausländische, und doch stehen unsere Firmen nicht darauf," aber - das ist auch Alles; die Sache bleibt deshalb doch beim Alten, wie /27/ sie einmal gewesen, und Deutschland wird nicht eher aus dem alten Schlendrian herauskommen, bis es einmal gewaltsam daraus aufgerüttelt wird. Der Einzelne hat leider Gottes nicht die Energie, sich selber da heraus zu raffen und mit einem wackern Beispiel voran zu gehen - und wenn es der Einzelne auch wirklich einmal thäte, die Masse klebt sicher an den althergebrachten Gewohnheiten, an dem Zunftzopf und dem feigen Verkriechen hinter fremden Namen, um ihre eigenen Waaren auf den Markt zu bringen.

Doch um wieder auf unsere argentinischen Festlichkeiten zurück zu kommen, so concentriren sich diese, wie in ganz Südamerika, immer hauptsächlich auf ein Feuerwerk, das sie, so lange das Fest dauert, also drei Tage lang, geduldig abbrennen. Man darf auch nicht etwa glauben, daß die Argentiner die Nachtzeit als unumgänglich nöthig für ein Feuerwerk halten; Gott bewahre, bei solchen Gelegenheiten fliegen den ganzen Tag Schwärmer und Raketen, und sie sind im Stande, ganze Nester voll Leuchtkugeln der brennenden Sonne gerade in's Gesicht zu schütteln. Natürlich hören sie nur das Knattern und Knallen hoch in der Luft und sehen vielleicht einzelne kleine weiße Wölkchen, die so rasch in der blauen Luft zerfließen, wie sie eben entstanden.

Die Feuerwerke, die drei Abende hintereinander auf der Plaza abgebrannt wurden, waren nicht übel, und zeichneten sich, neben einer Anzahl recht hübscher Kronen und Räder in verschiedenfarbigen Lichtern, besonders durch eine wahre Unmasse von Raketen und Leuchtkugeln aus, die in ganzen Schwärmen in die Luft hineinstiegen. Nach dem Feuerwerk ließ dann natürlich die Straßenjugend, die während der Festlichkeit unter den Feuerrädern durchlief und sich die Jacken verbrannte, Frösche über den ganzen Platz los, und räumte dadurch die Plaza vollständig von jedem anständig gekleideten Menschen.

An diesen Abenden war auch Theater, das sonst nur ein- oder zweimal die Woche geöffnet ist. Ich ging hinein, aber sehr bald auch wieder hinaus, denn ich finde keine Freude an diesen spanischen Dramen. Ist es ein Trauerspiel, so wird die dritte Person, Choristen eingerechnet, erstochen, oder auf /28/ irgend eine andere scheußliche Weise umgebracht; ist es dagegen ein Schauspiel, so leiert sich ein höchst langweiliger Dialog mit einer Menge von Briefen, die gebracht und gelesen werden, den ganzen Abend hin.

Das Theater von Buenos Ayres ist gar nicht unhübsch eingerichtet, und hat außerdem auch den Vortheil, mit Gas erleuchtet zu sein, während sich das Theater in Montevideo mit Stearinlichtern behelfen muß. Sonst sind in Buenos Ayres aber in der That ungemein wenig Vergnügungsorte, eine Unzahl von Conditoreien und Branntweinläden natürlich abgerechnet, und es wird gewiß Niemand in den Verdacht kommen, sich zu seinem Vergnügen in dieser Stadt der ewigen Pampas aufzuhalten.

Ich selber dachte ebenfalls daran, den Ort sobald als möglich wieder zu verlassen, denn in diesem Lande, das, wie man sagen kann, in einer permanenten Revolution und Aufregung lebt, ist nichts für deutsche Auswanderung zu machen. Der Deutsche ist ausschließlich Ackerbauer, und will, wenn er sein Land in Angriff genommen hat, auch in Frieden leben; das aber ist hier nicht möglich, denn eine Regierung beschützt ihn, während ihm die andere ihre Soldaten zum Plündern über die Felder jagt, und dabei kann sich der ruhige Deutsche nun einmal nicht wohl fühlen. Sollte dieser Zustand einmal - wozu bis jetzt aber noch nicht die geringste Aussicht vorhanden ist, mehr geregelt und gebessert werden, dann können sich die La Plata-Staaten darauf verlosten, daß ihnen eine fleißige und tüchtige fremde Bevölkerung zuströmen wird. So lange dieser Zustand aber, der nicht die geringste Sicherheit bietet, dauert, wird sich der Strom der Auswanderung diesem Lande stets fern halten. - Uebrigens gelüstete es mich doch, die Pampas nach so langen Jahren einmal wieder zu besuchen, und alten, lange nicht gesehenen Freunden und Bekannten einen Gruß zurufen zu können.

Da waren besonders die kleinen Eulen in ihren Erdlöchern, auf die ich mich so lange gefreut, und die gar so ernsthaft in der Dämmerung vor ihren Höhlen sitzen und in die weite, endlose Welt Hinausschauen. Da waren die vis/29/chochas, die ihnen Gesellschaft leisten und mit einbrechender Nacht zu nahebei wohnenden Bekannten auf Besuch ziehen. Da waren die gravitätischen Störche der Pampas, die großen Habichte, die den Lämmerheerden folgen, die wilden Enten, die zu Tausenden auf den weiten Steppen ihrer Nahrung nachgehen, Wassertruthühner, Flamingos, Löffelreiher, und die gar wunderliche und langgeschwänzte Otter noch gar nicht einmal gerechnet.

Der preußische Consul, Herr Halbach, mit dem ich schon früher, das heißt vor zwölf Jahren, einmal auf seine estancia hinausgeritten war, lud mich diesmal wieder freundlich ein, seine quinta zu besuchen (Menschen werden alt und Dinge bessern sich in der Welt, denn in den zwölf Jahren war aus der estacia eine quinta geworden). Ich nahm auch die Einladung mit großem Vergnügen an und sagte ihm, daß ich am nächsten Morgen an jeder von ihm zu bestimmenden Zeit bei seinem Hause sein wollte. Ich hatte mein Sattelzeug ja bei mir und konnte ein Pferd leicht bekommen. Er erwiderte mir aber, ein Pferd sei nicht nöthig, denn wir führen den größten Theil des Weges mit der Eisenbahn und den Rest dann in seinem kleinen Cabriolet, das er sich an die Bahn hinausbestellt habe.

Eisenbahn und Pampas! - die beiden Worte paßten mir nicht recht zusammen, und, aufrichtig gestanden, hatte ich mich auch eigentlich schon darauf gefreut, wieder einmal in gestrecktem Galopp über die Ebene fliegen zu können. Es war aber auch interessant, dieses neue Leben in der Argentinischen Republik beobachten zu können, und da ich schon Omnibus und Droschken in der Stadt getroffen, durfte es mich auch nicht mehr wundern, Eisenbahnen zu begegnen. In fünfzig Jahren von jetzt ab wird es aber wahrlich nicht mehr der Mühe werth sein, auf Reisen zu gehen, denn der Reisende kann dann wenig oder gar nichts Anderes mehr zu sehen bekommen, als was er daheim in seiner allernächsten und civilisirtesten Umgebung ebenfalls findet. Die Eisenbahnen nivelliren Alles, und machen am Ende, mit all' dem was um sie herumhängt, ein Land dem andern so ähnlich, daß man sie nicht mehr von einander unterscheiden kann. Fran//30/zösische Barbiere, Friseure und Putzmacherinnen sind ja jetzt schon in die Pampas und den Urwald vorgedrungen, Omnibusse kreuzen die Fährten des Strauß und Puma, Locomotiven schrecken den wilden Hengst der Steppen, und der Indianer steht mit offenem Munde neben einem an seine äußersten Grenzen hintransportirten Pianino und lauscht den wunderlichen Lauten.

Früher blieb sich die Welt Jahrhunderte lang gleich, oder machte doch nur so langsame Fortschritte, daß man ihr Wachsen kaum oder gar nicht bemerken konnte. Jetzt sind wir dagegen schon zu einem Stadium gelangt, wo ein einziges Jahrzehnt Verbesserungen und Neuerungen wie Pilze über Nacht aus der Erde treibt, und mit einer Erfindung der andern unter die Arme greifend, muß das in Zukunft nur noch immer rascher vorwärts gehen. Mit den Erfindungen ist es, wie mit einer fremden Chiffresprache, die uns unter die Hände kommt, und die wir uns bemühen zu entziffern. Im Anfang geht es verzweifelt langsam, aber nur erst einmal ein paar Zeichen davon herausbekommen, und man rückt der vollkommenen Entfaltung mir rasend schnellen Schritten entgegen.

Pampas! wie hatte ich mich auf die Pampas gefreut, und was bekam ich jetzt davon zu sehen? Eisenbahnstationen, die denen in England auf ein Haar glichen, mit kleinen hölzernen Gebäuden, und mit spanischen Namen statt englischen, und die Pampa, die dazwischen lag, hätte eben so gut Lüneburger Haide heißen können, so wenig oder so gar nichts war von ihrem Leben zu sehen.

An dem einen Stationsgebäude hingen allerdings fünf Füchse, die der Gaucho-Bahnwärter vielleicht mit einem elektrischen Draht, statt dem Lasso, gefangen hatte; aber man konnte nicht einmal fragen, wo sie herkamen, denn der Mann hatte mehr zu thun und der Zug ging gleich weiter. Ich will aber damit gar nicht etwa gesagt haben, daß wir außerordentlich schnell gefahren wären, denn mit einem guten Pferde hätte mich der Zug wahrlich nicht wieder einholen sollen, aber man blieb doch nie lange genug an einer Stelle, um auch nur dem Bahnwärter Guten Morgen zu sagen, und was man beobachten wollte, mußte eben vom Coupé aus geschehen. /31/

Diese Eisenbahnwagen in La Plata, wie ebenso in Peru, Chile und Brasilien, sind fast alle aus den Vereinigten Staaten gekommen, deren Ingenieure auch zum großen Theil die Bauten der Bahn geleitet haben. Wo sich noch eine andere Nation dabei betheiligte, waren es Engländer. Die Bahnwärter und Beamten an der Bahn, einige Amerikaner ausgenommen, schienen aber ächte Gauchos zu sein, und es machte mir einen ganz wunderlichen Eindruck, einen so sonnverbrannten Burschen mit seinem bunten Poncho und der cheripa und ohne Sporen den friedlichen Functionen eines Eisenbahnwärters und Weichenstellers nachgehen zu sehen.

An der nächsten Hauptstation hielten wir, weil uns dort das kleine und dahin bestellte Cabriolet erwarten sollte. Es war bitter kalt den Morgen gewesen, und wir gingen in die Restauration, um dort auf das Cabriolet zu warten und eine Tasse heißen Kaffee zu trinken.

Die dort liegenden Gebäude - die Restauration, einige kleine Verkaufsläden, und die Bahn selber umschlossen an drei Seiten einen offenen Platz, eine Art von Plaza, in dessen Mitte mir aber ein kleines, sonst ganz niedliches hölzernes Häuschen auffallen mußte, dessen Eigenthümer, wie es mir schien, ein Coaksgeschäft betrieb. Um das ganze Haus herum war nämlich von eisernen Schienen eine Art von Fenz oder Umzäunung aufgestellt, die zwischen sich und der Wand vielleicht noch einen Raum von 2 ½ bis 3 Fuß ließ. Dicht um diese Umzäunung aber standen mit Koaks gefüllte Körbe - vier und fünf über einander, so eng zusammengeschichtet, daß sie eine etwa 9 Fuß Hohe feste Barrikade um das ganze Haus bildeten.

Es versteht sich von selbst, daß dadurch, daß man kein Luftloch gelassen, alle Fenster völlig verstellt waren, und als ich um das Haus herumging, konnte ich nicht einmal einen Eingang bemerken, ein ganz kleines Loch ausgenommen, in dem ein einzelner Korb fehlte. Natürlich erkundigte ich mich nach dieser wunderlichen Liebhaberei eines Mannes, der eine Coaksbarriere um sein eigenes Haus gebaut hatte, fand aber bald, daß es keineswegs seiner Hände Werk sei, die Coaks /32/ auch nichts weniger als ihm gehörten. Die Ursache dieses sonderbaren Baues war äußerst komisch.

Als man nämlich die Eisenbahn gebaut und diese Station angelegt hatte, kam bei der Direction ein Franzose um die Erlaubniß ein, auf dem Platz eine kleine Restauration anlegen zu dürfen. Da die Direction selber noch keine Restauration dort errichten konnte oder wollte, gab sie die Erlaubniß, doch - wie es heißt - unter der Bedingung, daß der Einmiether zwar ein kleines Gebäude dort vorläufig aufrichten könne, den Platz aber jedenfalls räumen müsse, sobald ihn die Direction selber brauchen sollte. Der Franzose ging hierauf ein, schien aber keineswegs ein provisorisches Haus da aufzusetzen, sondern grub einen ordentlichen Keller und baute sich seine kleine Wohnung ganz allerliebst und dauerhaft auf. Die Direction sah das vielleicht nicht gern, konnte aber nichts dagegen machen, bis der Zeitpunkt kam, wo sie den Platz benutzen oder frei haben und ihre eigene Restauration eröffnen wollte. Dem Franzosen wurde jetzt gekündigt, aber - er ging nicht. Er erklärte, er habe den Platz bekommen, um hier eine Restauration zu bauen, leugnete auch nicht, daß er sich verpflichtet hätte, ihn wieder zu räumen, wenn die Zeit kommen sollte, verlangte in dem Fall aber alle seine darauf gewandte Arbeit zu einem recht guten Preis bezahlt, und als die Direction darauf nicht eingehen wollte, blieb er eben.

Man versuchte alles Mögliche, ihn fortzubringen, aber nichts half; zuletzt umzäunte man sein ganzes Haus, wie vorbeschrieben, mit eisernen Schienen, und umstellte es so mit Coaks gefüllten Körben, daß kein einziger Gast mehr zu der Restauration kommen konnte - es half Alles nichts: der Franzose blieb eben, gegen alle ihm in den Weg geworfenen Schwierigkeiten wacker ankämpfend, und erwartete jetzt ruhig das Resultat einer von der Direction gegen ihn anhängig gemachten Klage, die sich aber freilich noch Jahre lang hinausziehen kann. - Wäre es ein Deutscher gewesen, so würde man natürlich gar nicht so viel Umstände gemacht, sondern ihn einfach hinausgeworfen haben. Sein Konsul hätte allerdings dagegen protestirt, aber damit wäre die Sache rasch abgemacht und der Platz frei gewesen. /33/

Das Cabriolet kam endlich, und von einem wackern Pferde gezogen, rollten wir jetzt lustig, auf recht gutem, weil vollkommen trockenem Pampaweg, in die weite Steppe hinein, der noch etwa drei Leguas entfernten Quinta des Herrn Halbach zu.

Das aber war freilich die Pampa nicht mehr, die ich noch von zwölf Jahren her im Gedächtniß hatte! Wo war das hohe Gras, wo der üppige Klee hin, der damals diese weiten Ebenen in der Nähe von Buenos Ayres so hoch deckte, daß die Kühe, wenn sie wiederkäuend darin lagen, kaum mit dem Rückgrat und den langsam bewegten Hörnern über das grüne Bett herausschauten! Das Alles schien sich gar traurig verändert zu haben, denn jetzt war der Boden grau, fast ohne eine Spur von Vegetation, und die Rinder weideten so-gar auf geackertem Felde, nur um hier und da die spärlich in die Höhe geworfenen Wurzeln abnagen zu können. - Die fabelhaft lange anhaltende Dürre der letzten Monate soll aber die alleinige Schuld daran tragen, und diese war auch die Ursache, daß Getreide und Mehl so unerhört im Preise emporgegangen. Selbst jetzt hoffte man noch immer vergebens auf Regen; Tag nach Tag verging, und selbst so lange ich im Lande blieb, und später auf meiner ganzen Tour durch Uruguay, fiel auch nicht ein einziger ordentlicher Schauer.

Sonst war aber die Steppe noch ziemlich beim Alten geblieben, wenn mir auch, auf dem dürren Boden, die Viehheerden etwas dürftig vorkamen. Die kleinen Eulen trieben nach wie vor ihr wunderlich Wesen - vielleicht Enkel und Urururenkel derer, die ich damals hier getroffen - dieselben großen gelbbraunen Geier strichen noch über die Steppe, und in dem kleinen Fluß hausten still und friedlich wie damals ganze Kolonien der langgeschwänzten Otter. Und doch schien sich Manches verändert und vielleicht verbessert zu haben. Die Häuser, an denen wir vorüberkamen, sahen wohnlicher aus, ja, an der Eisenbahnstation war eine ordentliche Stadt entstanden, und manche Umzäunungen verriethen, daß die Eigenthümer doch wenigstens anfingen, auf Garten- oder Feld/34/bau zu denken und das Vieh aus ihren Grundstücken fern zu halten.

Auf meiner früheren Fahrt hatte ich einen Sachsen Namens Pabsdorf angetroffen, der als Schäfer herübergekommen war und sich damals selber dort ein kleines Eigenthum gründete. Wir passirten heute wieder seine Estancia, und wie hat sich das Alles hier zu seinem Vortheile geändert! Da stand ein wohnliches großes Gebäude, da war ein weiter, mit Gräben und Hecken eingefaßter Gartenraum, da waren weite Strecken Land, die jetzt dem fleißigen Deutschen zu eigen gehörten, und zahlreiche Heerden, die darauf weideten.

Herr Pabsdorf selber befand sich noch so wohl und munter als früher; er war etwas älter geworden in den zwölf Jahren - ein Fehler, den er mit uns Allen theilte, - aber so rüstig geblieben wie zu jener Zeit. Er hatte seine Zeit damals benutzt, und Land und Vieh gekauft, als Alles zu einem wahren Spottpreis zu haben war. Eine Legua Land aber, die in jener Zeit 1500 Papierdollars kostete, war jetzt auf 4000 und mehr angestiegen. Schafe, die fast um nichts, oder um ein paar Realen verkauft wurden, kosteten jetzt, in der Heerde und die billigste Art, 2 Dollars das Stück - Kuh und Kalb, sonst für 21/2 Dollar zu bekommen, war jetzt 5 - 8 Dollars werth, Pferde ebenso im Verhältniß. Ebenso waren natürlich Schaffelle und Rinds-häute, wie charque und Talg im Preise gestiegen, und es ist das ein mächtiger Beweis für die Vortrefflichkeit des Bodens und der dortigen Verhältnisse des Landes, daß selbst der stets unsichere politische Zustand den wachsenden Wohl¬stand nicht zurückhalten konnte. Wie müßte sich das Land heben, wenn es einmal in geregelte und sichere Zustände käme, so daß der Ackerbauer auch die Gewißheit hätte, er würde da selber ernten, wo er gesäet! - Nicht weit davon lag Herrn Halbach's Quinta, früher kaum mehr als eine anständige Gauchowohnung, jetzt ein reizendes Landhaus mit wohnlichen, selbst eleganten Gebäuden, eisernem Gitter um den wohlgepflegten Garten und einer mächtigen Pfirsichanpflanzung, einem ordentlichen Wald von Pfirsichbäumen, die noch immer in Buenos Ayres als Feuer/35/holz verbrannt werden. Außerdem kommt aber auch jetzt sehr viel Holz auf den in den La Plata strömenden Flüssen herunter, und Kohlen werden in Masse eingeführt. Buenos Ayres ist aber eine sehr bedeutende und besonders volkreiche Stadt geworden, und verbraucht sehr viel Brennmaterial. Die Pfirsichbäume werden in Reihen gepflanzt, und wachsen so rasch, daß man sie nach drei, oder spätestens vier Jahren als ganz hübsche, des Brennenswerthe Stämme abhauen kann.

Alle diese Estancias haben keinen, oder doch nur sehr wenig Ackerbau, sondern beschäftigen sich ausschließlich mit der Viehzucht. Aber auch selbst in dieser hat man die Aufmerksamkeit in den La Plata-Staaten ganz vorzüglich der Schafzucht zugewandt, und sich die größte Mühe gegeben, die Race zu verbessern. Vorzüglich sind zu diesem Zweck französische und sächsische Schafe eingeführt, und von den ersteren besonders die Rambouillet-Race, die das Stück nicht selten mit von 1200 Papierpesos bis zu 2- und 3000 bezahlt wird.2

Die ächt sächsische Race ist noch theurer als die Rambouillet, und wird nicht nur von Speculanten, sondern von den Hacienden-Besitzern selber eingeführt. Herr Halbach hatte allein von der letzteren, wenn ich nicht irre, zwischen 70 und 80 Stück gekauft, um sie theils zur Veredlung der wilden oder eingeborenen Race zu benutzen, theils auch wieder die dort gezogenen ächten Schafe an andere Gutsbesitzer zu verkaufen. Die argentinische Race hat sich aber augenscheinlich durch diese Einführung so bedeutend verbessert, daß sie jetzt einen weit höheren Preis erzielen kann, und setzten die Hacienden-Besitzer ihre Bemühungen fort, so würden die La Plata-Staaten bald mit Australien und Peru, was die Güte der Wolle anbetrifft, concurriren können, und leicht im Stande sein, recht vortreffliche Wolle zu einem weit billigeren Preise zu liefern, als jene Länder. /36/

In den Pampas finden sich eine Unmasse von zahmen, aber verwilderten Tauben, die hauptsächlich von dem Samen einer wilden Distelart leben. Wenn man diese sich selber überläßt, können sie den Haciendero genug ärgern, ohne daß er den geringsten Nutzen davon hätte. Er kennt seinen Vortheil aber besser und baut auf sehr einfache Weise große Taubenschläge, in denen er seine wilden Gäste nicht allein prächtig zusammenhält, sondern auch das ganze Jahr junge Tauben zu essen hat. Diese Taubenschläge bestehen nämlich aus weiter nichts als vier, vielleicht 12 - 14 Fuß hohen Mauern, durch deren eine Wand eine verschließbare Thür gelassen ist. Inwendig an den Mauern sind dann ringsum die viereckig gemauerten Löcher angebracht, in welche die Tauben ihre Nester bauen, und in denen sie ihre Jungen ausbrüten. Gefüttert werden sie natürlich nie, denn sie finden mehr, als sie brauchen, in der freien Pampa, aber der Haciendro versäumt nicht, sich seine Zinsen für den Bau des Taubenschlags in der Form von jungen Tauben täglich, oder wenn er sie gerade nöthig hat, heraus zu nehmen.

Die Wasserjagd ist dort in der Nachbarschaft noch so gut, wie sie je war, denn Tausende und Abertausende von Enten bedecken überall die Pampas, und an den Usern der kleinen Flüsse kommen alle nur erdenklichen anderen Wasservögel vor. In wahrer Unmasse bevölkern auch kleine Familien der süd-amerikanischen Fischotter die kleinen Flüsse. Schon vor zwölf Jahren gab es eine ungeheure Zahl davon; damals aber war es von Rosas verboten worden, sie zu schießen oder zu sangen, da die im Felde stehenden Soldaten den Nutzen dieses Ertrages haben sollten. Jetzt ist diese Jagd wieder vollkommen freigegeben, man scheint ihr aber doch nur schwach obzuliegen, da die Felle nicht besonders werthvoll sind und die Jagd selber eigentlich kein weiteres Interesse bietet.

Ich schoß nur ein einziges dieser Thiere, um es einmal ordentlich in der Nähe zu betrachten. Diese Ottern gleichen eigentlich mehr einer großen braungelben Ratte, als irgend einem andern Thiere der Schöpfung. Sie haben den vollkommen kahlen Rattenschwanz, und nur der Kopf gleicht mehr dem des Hamsters, als dem der Ratte. Wenigstens hat er /37/ die langen Nagezähne des Hamsters oder noch eher der Otter, das Fell ist aber dünn behaart, und deshalb von sehr geringem Werth; in Buenos Ayres will wenigstens Niemand etwas dafür bezahlen, und in Europa scheint man sich ebenfalls noch nicht darum zu reißen, was den harmlosen Thieren jedenfalls ihre Existenz auf noch einen langen Zeitraum von Jahren gesichert hat. Das ganze Thier ist im Ganzen etwa von der Größe oder Schwere einer Otter, nur etwas stärker als diese, und jedenfalls viel kürzer. Das Fleisch soll genießbar sein, und die Neger - die im Verdacht stehen, Alles zu essen, verzehren es, der Sage nach, mit Vergnügen.

Herr Halbach hatte neben seiner Hacienda auch noch eine Menge kleiner Außenstationen, die als Vorposten draußen an den Grenzen der Besitzungen liegen, und auf denen eine Art Unterverwalter die Aufsicht führt. Interessant war es mir, am Sonnabend diese Leute zur Hauptstation kommen zu sehen, um ihre gewöhnlichen Rationen in Empfang zu nehmen. Diese bestehen natürlich einzig und allein in Fleisch, und zwar werden eine Anzahl Hammel eingetrieben und geschlachtet, von denen sich dann Jeder seine gewisse Quantität mit heim nimmt. Fell und Talg gehören dem Herrn der Hacienda, den abgezogenen Hammel aber schnallt sich der Gaucho hinten an den Sattel und galoppirt vergnügt damit nach Haus.