Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

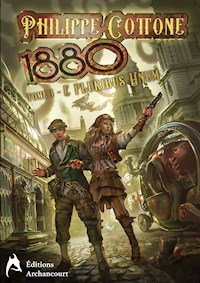

- Herausgeber: Editions Archancourt

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Französisch

1880, sous le règne de Sa Majesté Victoria, à l'ère où les puissances combinées de la vapeur et de l'énergie voltaïque permettent tout ou presque... Pâris, le jeune inventeur prometteur, est témoin du sabotage de l'usine où il travaille. Pendant ce temps, l'aristocrate Sir Harrington noie son ennui dans le bas quartier de Whitechapel. Henry Walton, le chasseur de reliques et Zylphia sa ravissante pilote sont aux prises avec la pègre locale d'un lointain pays d'Asie. Réunis par le destin, tous vont oeuvrer contre des puissances qui les dépassent, des puissances qui cherchent à déstabiliser le monde pour leurs sombres desseins. Les compagnons mettront tout en oeuvre pour contrer ces forces occultes les surpassant de loin... Mais à quel prix ? Sur les traces de Jules Verne et de Lovecraft, Philippe Cottone vous entraîne dans un univers steampunk original imprégné d'aventure, de fantastique et d'occulte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1880

TitreRemerciements et auteurI Des vies de Pâris & Sir HarringtonII AffrontementIII Rencontre & Retour à l’usineIV Le YardV Dans les rues et les airs de KyotoVI Le professeur Aronas Impey HéliantusVII Pendant ce tempsVIII Trans KontinentalIX RéunionX L’ombre aux yeux vertsXI Diplomatie et ÉchecXII Sur le chemin de l’UniversitéXIII IrkouskXIV Retour sur les bancs de l’universitéXV Les bêtes dans la nuitXVI HiroshiXVII La geôleXVIII DynamoplanetariumXIX Germanische BotschaftXX JoséphineXXI Simulations pour un cauchemarXXII Fräulein MüllerXXIII PrisonnièresXXIV Et mors sequitur estXXV Tous les chemins mènent à Berlin…et en repartentXXVI PréparatifsXXVII La SpreewaldÉpilogueRéférencesChez le même éditeurPage de copyrightTitre

Philippe Cottone

1880tome 1 - e pluribus unum

Éditions Archancourt

2022 - Copyright - Tous droits réservés

Illustration de couverture : Vincent Lefevre

Remerciements et auteur

Remerciements

Tout d’abord un immense merci à Sandrine, ma compagne, sans qui cet ouvrage n’aurait tout simplement jamais vu le jour. Merci à nos enfants pour leurs encouragements.

Un grand merci également à Charles Chehirlian, ami auteur, pour ses conseils avisés et son soutien.

Merci à Pascal Irazoqui, ami de plus de vingt années, pour ses conseils pertinents, ainsi qu’à Jérôme Durand pour ses corrections et conseils.

L’auteur…

En 1970, belle époque des « pattes d'eph » », des cols « pelle à tarte » et des sous-pulls en tergal, mais aussi du rock'n'roll, naît votre serviteur.

Il suit une formation scientifique jusqu'en maîtrise, puis plus « molle » en enchaînant sur un troisième cycle en organisation et gestion d'entreprise. De nombreux métiers se sont succédé depuis (électronicien, enseignant, informaticien, consultant, cogestionnaire d'entreprise...) pour enfin revenir à ses premières amoures et apprendre, sept ans durant, la science du marteau-piqueur et du malaxage de denrées rares (médecine traditionnelle chinoise).

Il exerce ce métier depuis 2006, et enseigne depuis quelques années cette discipline.

Passionné par l'extrême orient, il pratique également les arts martiaux depuis l'âge de 14 ans et les enseigne depuis plus de 15 ans.

C'est grâce à sa professeure de français de 4ème qu'il rencontre pour la première fois la S.F. (mille mercis à elle). Le doigt dans l'engrenage entre les pages, S.F. et Fantasy deviennent vite ses livres de chevet. Les classiques y passent tous ou presque (Barjavel, Asimov, Philip K. Dick, Jules Verne, Lovecraft, Tolkien, Howard, Morcook, etc.), y compris le premier ouvrage de celui qui fut tout d'abord un client, puis un ami : Charles Chehirlian.

C'est à son exemple, et sous l'impulsion de sa chère et tendre, qu'il prit la plume, saisissant l'opportunité d'une crise proche où nous fûmes tous contraint de rester chez nous.

« L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution » - A. Einstein

I Des vies de Pâris & Sir Harrington

Scène 1 - Pâris1

« Oh, as I went home on Monday night, As drunk as drunk could be, I saw a horse outside the door... »2

La chanson à boire irlandaise était beuglée par Mr O’Sullivan, ivre comme à son habitude. Le seul intérêt de cet individu - outre qu’il était l’un des meilleurs clients du pub où il buvait presque toute sa paye - était qu’il servait de réveille-matin à Pâris. En effet, ce dernier rentrait systématiquement à cinq heures trente, chantant systématiquement la même chanson, systématiquement faux !

Le jeune homme s’étira, encore à demi dans les bras de Morphée. Son lit rudimentaire craqua. Un gémissement vint du sol.

– « Lut John ! Y s’rait peut-être temps qu’tu partes. Si Miss Aberline te trouve ici, tu vas passer un sale quart d’heure, murmura Pâris.

– Mmmm, t’as raison, grommela un jeune homme couché à même le sol.

John se leva lourdement en grommelant, salua Pâris et s’assura que la robuste propriétaire de la pension de famille n’était pas dans les parages. Il se faufila ensuite discrètement hors de la modeste chambre.

Pâris se passa de l’eau sur le visage à l’aide du broc et de la bassine à sa disposition. Il revêtit ses vêtements, dont le choix fut très rapide vu qu’il ne possédait en tout et pour tout que deux pantalons et deux chemises. Il se ceignit la taille de son porte-outil de cuir et y coinça sa casquette. Il descendit ensuite dans la salle commune où tous les occupants prenaient leur petit-déjeuner. Il était, comme tous les jours, le premier.

– Bonjour Miss Aberline ! lança-t-il gaiement.

– Bonjour mon petit Pâris, répondit la logeuse avec bonhomie. Installe-toi.

Pâris s’assit et se servit une tasse de thé, un breuvage dilué et peu coloré, avec un soupçon de goût. Le plat en milieu de table contenait, comme toujours, des haricots et un nombre de petites saucisses rigoureusement égal au nombre de pensionnaires. Le dimanche, quelques tranches de bacon égayaient l’ensemble. Tout ceci n’était pas vraiment délicieux, mais au moins était-ce roboratif. Le jeune homme mangea sa part puis se leva. Il fut intercepté par Miss Aberline qui sortait de la cuisine.

Le garçon s’approcha se demandant s’il avait payé sa logeuse cette semaine.

– Dis-moi, ce n’est pas John que j’ai vu hier soir ?

– Si, Miss Aberline, avoua Pâris, penaud.

– Il n’est pas resté j’espère, je ne veux pas de ce petit vaurien ici ! s’exclama-t-elle, véhémente.

– Non, Miss Aberline, il est parti tard, mais n’est pas resté, mentit Pâris. Vous savez, il est dans une passe difficile, l’usine où il travaillait a fermé et …

– Mon petit Pâris, le coupa-t-elle sentencieusement. Ce garçon est un parasite, ton bon cœur te perdra.

Elle lui sourit. Il faut dire que Pâris était son pensionnaire préféré et qu’elle ne lui en voulait jamais très longtemps. La pension n’était pas à proprement parler un palace, mais la logeuse faisait des efforts pour maintenir l’endroit propre et fonctionnel. Pâris l’aidait de temps à autre lorsque de petites réparations étaient nécessaires. Elle jouait aussi souvent le rôle d’arbitre et de médiatrice. En particulier dans les altercations entre Mr O’Sullivan, qu’elle n’arrivait pas à se résoudre à mettre dehors, et les autres habitants de la pension. Il payait son loyer à date fixe et n’était, au final, pas si mauvais bougre, malgré ses tapages matinaux réguliers. Elle sortit de la poche de son tablier un solide scone qu’elle glissa avec un clin d'œil dans sa ceinture à outils.

– Allez, file !

– Merci Miss Aberline.

Pâris remonta prendre la pile d’ouvrages qu’il avait empruntés la semaine passée à la British Library où il avait ses entrées. Puis il sortit, à potron-minet, dans le brouillard en direction de cette dernière.

Il longea les façades ternes du quartier populaire où il logeait. Les briques étaient noircies par les fumées épaisses des usines de la ville, pas si éloignées à vol d'oiseau. Cette couche de noir crasseux, associée à la brume matinale épaisse, le smog3 - comme on disait ici - uniformisait les bâtiments. En regardant la rue en enfilade, on avait l’impression d’une image répétée cent fois entre deux miroirs. Çà et là, des fenêtres commençaient à s’illuminer de la faible lueur des lampes à huile. Ici, rares étaient les bâtiments qui étaient pourvus d'équipements voltaïques. En levant les yeux, on pouvait apercevoir les immenses cheminées qui vomissaient déjà leurs épais flots noirs. Parfois, des torchères lâchaient de gigantesques flammes, à la façon des dragons mythiques. Elles illuminaient un coin du ciel, à la luminosité encore timide à cette heure, pendant quelques brèves secondes. On pouvait également apercevoir entre deux bas immeubles un petit bout d’une des lignes du nouveau monorail. Il ne desservait pas encore son quartier. La construction était en cours et les zones plus aisées avaient été privilégiées pour des raisons évidentes de rentabilité.

Mais Pâris ne s’apitoyait pas. C’était un garçon d’un naturel optimiste et qui s’émerveillait de tout. Lorsque la pluie ne l’obligeait pas à courir, il aimait regarder son quartier s’éveiller. Le boulanger chantait juste, contrairement à Mister O’Sullivan, tout en rangeant ses pains noirs sur l’étal. Il le salua de la main. Il gratifia également d’un geste le livreur de la boucherie, qui déchargeait des quartiers de viande de sa carriole. Il se demandait souvent comment le circuit de refroidissement de cette dernière n’explosait pas. La petite chaudière qui entraînait le piston de compression du gaz hoquetait, mais tenait bon. En revanche, les tubes de cuivre du circuit de détente étaient corrodés à l'extrême, ils étaient devenus vert émeraude. Un miracle qu’ils résistassent encore à la décompression qui engendrait le froid. Pâris avait aidé ce livreur à réparer son outil de travail à deux ou trois reprises. Mais, faute de moyens, il n’avait pu faire que quelques soudures, autant dire un emplâtre sur une jambe de bois.

Il poursuivit son chemin, saluant à la cantonade les personnes qu’il apercevait tous les jours. Le flux des ouvriers commençait à se former. Des gaillards de tous âges sortaient un à un des petits immeubles, plus ou moins bien réveillés, avec une gamelle à la main. On entendait les salutations marmonnées entre ceux qui se croisaient régulièrement. D’ici quelques dizaines de minutes, de véritables flots humains se formeraient en direction des industries.

Il s’orienta vers les quartiers moins populaires et prit la direction de la bibliothèque. Les rues étaient moins étroites, les pavés plus réguliers. Les façades se paraient de couleurs plus soutenues et moins tristes. Les grandes fenêtres à carreaux des rez-de-chaussée laissaient entrevoir des intérieurs moins chichement meublés et très certainement plus propres. Sans aller jusqu’à être luxueux, le quartier avait un air plus gai.

Une fois sur place, il se dirigea vers une porte de service et frappa trois coups, puis deux, puis un. C’était un code qu’il avait mis au point avec Mr McFly pour lui permettre d’accéder à la bibliothèque avant son ouverture officielle.

La serrure claqua et la porte s’ouvrit sur un homme d’une trentaine d’années, portant une chemise blanche et d'impressionnantes lunettes à foyers multiples.

– Salut Pâris !

– B’jour M’sieur McFly, j’vous rapporte les livres de la semaine dernière.

– Qu’avais-tu pris déjà ? Ah oui, les traditionnels « Penny Dreadful » et « Police News », tu les aimes bien ceux-là, sourit le bibliothécaire en prenant la pile que lui tendait le jeune homme.

– Oui m’sieur Mc Fly, ils me changent bien les idées.

– Et les autres… voyons, mécanique, horlogerie, vapo mécanique… Avec tout ça tu seras bientôt ingénieur ! plaisanta le préposé.

– J’aimerais bien m’sieur McFly, mais pour ça il faut faire une école …

– Je sais mon garçon, je sais. C’est bien dommage, je suis certain que tu en as les capacités. Bien, quels ouvrages souhaites-tu ?

Pâris lui tendit une liste, les livres seraient prêts le lendemain matin, s’ils étaient disponibles. Heureusement pour Pâris, il avait rencontré le bibliothécaire lors de la vente d’un automate par le biais de son contremaître, Bingley. « Entre écossais… » comme il s’était plu à le dire. Pâris et lui avaient tous deux une grande curiosité en commun. De là était parti leur petit accord qui permettait au jeune homme d'accéder indirectement à la bibliothèque. Les heures d'ouverture de celle-ci étant trop restreintes par rapport à ses horaires de travail.

Une fois les livres déposés, il reprit la direction de son usine, la Royal Cogs Company.

Lorsqu’il arriva, la file des ouvriers et contremaîtres commençait à se former devant le portail et le poste de garde. À l’heure dite, une corne de brume résonna et une porte découpée dans l'immense portail noir s’ouvrit. Les ouvriers rentrèrent en file, saluant au passage les gardiens. Il traversa la gigantesque salle de fabrication des rouages géants, et rejoignit son poste à l'atelier de micro mécanismes, sa spécialité.

Un solide gaillard arriva et le salua avec un fort accent écossais pendant qu’il s’installait à son établi.

– Alors, où en es-tu avec le mécanisme 192B ? demanda le contremaître.

Il connaissait déjà la réponse. Pâris était un garçon intelligent et travailleur, c’était un véritable plaisir d’être son responsable. Jamais il n'avait besoin de sévir et le suivi de ses travaux n’était que de pure forme. Le garçon livrait ses réalisations toujours en avance et toujours conformes.

Bingley appréciait suffisamment le jeune homme pour lui laisser à disposition son atelier et le matériel de la société de temps à autre. Il est vrai que parfois Pâris, qui à l’exception de deux ou trois camarades qu’il hébergeait ponctuellement, vivait seul. Il n’était pas toujours pressé de rentrer à sa pension le soir, surtout en hiver lorsque les fines vitres de sa chambre étaient givrées à l’intérieur et que l'humidité le pénétrait jusqu’aux os. Ici, pas de chauffage, mais la chaleur résiduelle des énormes machines suffisait à assécher l’atmosphère et maintenir une chaleur douce presque toute la nuit.

– Presque finie M’Sieur Bingley ! répondit Pâris souriant.

La journée avança rapidement. Il livra la pièce 192B plus tôt que prévu et amorça une autre réalisation d’après les plans qui lui étaient parvenus de l'ingénierie. Il repéra une petite erreur et se dit qu’il la corrigerait en montant la pièce. La pause de midi fut brève, il engloutit avec satisfaction le scone donné par Miss Aberline.

En fin de journée, Bingley faisait le tour des ateliers afin de vérifier que tous étaient arrêtés, nettoyés, et les encours de production rangés et enfermés. Il arriva à celui de Pâris.

Le jeune homme leva la tête de son ouvrage. La loupe d’horloger abaissée sur son œil droit donnait à son visage un air grotesque et sympathique avec ce regard cyclopéen qui fixait son interlocuteur.

– Oui patron ?

– C’est l’heure de fermeture de l’usine. Je suppose que, comme d’habitude, tu vas vouloir rester pour tes petits projets personnels ? Et ne m’appelle pas patron, je ne suis que contremaître ici ! ajouta-t-il avec le sourire.

– Ok chef, merci ! dit joyeusement le jeune homme.

– J’arriverai jamais à rien avec toi gamin ! répondit le contremaître amusé. Allez, travaille bien, je verrouille derrière moi. Assure-toi d’en faire autant en sortant.

Le solide écossais s’éloigna. Il rejoignit le poste de commande voltaïque et les lumières s’éteignirent par ateliers entiers. L’usine d’engrenages s’endormait, à l’exception de ce petit poste de micro rouages perché près du toit. Là, une lumière blanche et crue éclairait un assemblage complexe de roues dentées ou à gorge avec des mécanismes en laiton minuscules montés sur un châssis en forme de cage. Les doigts fins du jeune homme s’activaient avec fébrilité et précision.

Fin, ce mot définissait assez bien Pâris, car il était svelte. Certains de ses collègues l’appelaient amicalement « la sauterelle ». Il donnait l’impression d’être dégingandé, mais n’était malgré tout pas très grand. Sans doute avait-il menti sur son âge pour pouvoir travailler, comme beaucoup, dans les usines de la ville. Pâle et brun, ses cheveux toujours ébouriffés dépassaient de sa casquette. Celle-ci, trop grande pour lui, comme le reste de ses vêtements usagés, avait été récupérée au fil de l’eau. Il portait toujours, au travail comme ailleurs, sa ceinture en cuir porte-outils. Il ne s’en séparait vraisemblablement jamais, la rumeur de l'atelier colportait qu'il dormait avec.

Il était également fin d’esprit, certains disaient même brillant. Dommage qu’il ne pût intégrer l’école d’une Compagnie. Il aurait sans doute rapidement pu devenir l’un de ces ingénieurs en chef. Ingénieurs qui, parfois, venaient le voir pour ses idées souvent originales et efficaces, allant jusqu'à le jalouser pour la sagacité de ses raisonnements.

Il était rare de rencontrer des petits génies ayant un sens naturel de la mécanique comme lui. Dès la petite enfance, il avait eu un don pour comprendre et réaliser des objets complexes, en dépit de son manque de formation. Cette aptitude, associée à de la persévérance et de bonnes rencontres, lui avait permis d'intégrer une Compagnie, d’abord comme apprenti, puis comme ouvrier spécialisé.

Comme se plaisait à le dire son contremaître écossais, Bingley : « Il est malin ce p’tit gars, il va en agacer plus d’un ! »

Tellement malin que le soir après la fermeture, plutôt que de rentrer à la pension, il se consacrait à ses projets personnels avec l’assentiment bienveillant de Bingley. Bien que doué dans quasiment tous les domaines de la mécanique, il était fasciné par les automates et en construisait d’excellente facture. Il arrivait parfois à en vendre comme jouet aux enfants des ingénieurs, ce qui améliorait considérablement, mais momentanément son ordinaire. Le plus souvent, il démontait ses œuvres pour en créer de nouvelles.

Ce soir-là, après le départ de Bingley, Pâris décida de travailler sur un lapin automate. Il en était à la partie motrice et cherchait à intégrer une mini-chaudière dans le corps de son futur animal mécanique, sans en dénaturer l’apparence. Il imaginait déjà faire sortir la vapeur via les oreilles de l’animal.

Tout à sa concentration, il n’entendit pas de suite les pas précipités et les échanges brefs qui venaient d’une partie de l’usine en contrebas de son atelier. Un objet métallique lourd heurta le sol et le tintement puissant résonna dans l’immensité silencieuse.

Pâris sursauta, tendit l’oreille et patienta. Un silence de quelques secondes fut interrompu par des murmures qui résonnaient sous les trente mètres de voûte de l’usine. Il ne distingua pas grand-chose si ce ne fut qu’un « là-haut » plus fort. Par instinct, plus que par un acte réfléchi, il éteignit la lampe d'atelier qui éclairait son ouvrage, trop tard. Quelqu’un savait qu’il était là, mais qui ? Aussi tard, ce ne pouvait être que les vigiles qui effectuaient leurs rondes à heures fixes. Mais ils le connaissaient bien et passaient le voir avant leur tour. Qu’ils n’avaient d’ailleurs pas effectué ce soir !

Des pas précipités, un individu, non deux, peut-être trois, des voix masculines qui s’interpellèrent. Ils cherchaient un chemin pour monter à l’atelier. Pâris risqua un œil par la verrière. Elle était en surplomb de machines titanesques qui produisaient les pièces pour les engrenages géants de plus de trente mètres de diamètre, la fierté de la Royal Cogs Company. L’odeur du métal encore chaud et de l’huile brûlée envahit ses narines.

Il ne distingua que des ombres. L’éclairage des lampes de sécurité était trop faible pour révéler quoi que ce fût.

Les pas se rapprochèrent, les voix devinrent intelligibles.

– C’est là-haut, là, l'escalier ! dit une voix avec un fort accent germanique.

– Laisse, on file ! On a fait ce qu’on avait à faire, insista une voix plus grave et rocailleuse.

– Non, les ordres sont clairs, pas de témoins !

La réponse fut sans appel et les pas se rapprochèrent encore. Pâris en trembla. « La peur donne des ailes » dit-on. En un instant il se souvint de l’échelle de visite qui permettait de passer au-dessus de l’atelier et d’atteindre les coursives de toit. Celles-ci facilitaient l'entretien des machines les plus hautes. Il ouvrit la verrière et, non sans s’assurer de n’avoir oublié ni sa casquette ni aucun de ses outils, s’engagea sur l’échelle verticale.

À peine eut-il quitté cette dernière pour passer sur la coursive que la porte de l’atelier claqua violemment contre le mur. Il ne réfléchit pas et accéléra la cadence. Ses pas résonnèrent malheureusement sous la voûte immense. Un corps apparut brièvement par l’entrebâillement de la verrière.

– Là ! s’exclama-t-on en montrant Pâris du doigt.

Une détonation violente s’ensuivit. Elle résonna fort et longtemps, un coup de feu.

Pâris, en panique, se mit à courir.

– Il est trop loin, on monte !

Un instant plus tard, il entendit et ressentit des pas lourds sur la passerelle. Les hommes étaient rapides.

« Sauterelle, c’est le moment de bien porter ton surnom « pensa-t-il en arrivant à un croisement de coursives. Au détail près que la voie perpendiculaire qu’il souhaitait atteindre était à cinq mètres en dessous. Il enjamba et hésita. La passerelle n’était certes « qu’à » cinq mètres, ce qui était déjà beaucoup, mais le sol, lui, était plusieurs dizaines de mètres plus bas.

Un second coup de feu claqua à proximité, mais le rata de peu. Des étincelles jaillirent à quelques centimètres de lui seulement. Il se laissa immédiatement glisser et ses doigts agrippèrent la passerelle elle-même. Sur une expiration forte, il lâcha et s’écrasa bruyamment sur l’étroite coursive. Le choc fut violent et lui coupa le souffle. Il roula et s’arrêta avec le bras ballant dans le vide, le regard plongeant vingt-cinq mètres en contrebas.

La frayeur l’aida à se ressaisir. Il se redressa vivement. Les bruits de pas qui résonnaient derrière lui attestèrent que ses poursuivants se rapprochaient. Il reprit sa course. Heureusement, il connaissait bien l’usine, il fallait impérativement qu’il descende jusqu’au sol s’il voulait avoir une chance de s’échapper.

Un coup d'œil rapide en arrière lui apprit que les hommes étaient en train d’enjamber la balustrade et, sans autre forme de cérémonie, ils sautèrent. Un double « bang » métallique résonna sur la coursive. Ils repartirent à sa poursuite immédiatement, sans même une perte d’équilibre. « Mais qui sont ces gens ? » se demanda Pâris.

Il rejoignit une échelle accolée au flanc d’une haute machine. Il enjamba de nouveau la passerelle et franchit, non sans une certaine appréhension, le mètre de vide qui le séparait de l’échelle. Il glissa et se retrouva suspendu par un bras contre le monstre de métal encore tiède. Il se tortilla, reprit pied sur les barreaux et entama sa descente. Ses poursuivants le rattrapèrent, deux autres coups de feu, des étincelles jaillirent de nouveau, proches, beaucoup trop proches.

Livide et en sueur, le souffle court, Pâris arriva enfin au sol et détala sans attendre dans les larges allées. Malheureusement pour lui, dans l’instant qui suivit, ses agresseurs faisaient de même. Il courut entre les machines monstrueuses. L’obscurité était son alliée et ses agresseurs ne connaissaient pas aussi bien l’usine que lui. Il comprit rapidement que se cacher serait difficile, il n’avait pas suffisamment d’avance sur ses poursuivants qui s'avéraient très opiniâtres. Une idée germa dans son esprit : la foule serait son salut … Où se fondre dans la foule à cette heure-ci ? Le quartier malfamé de Whitechapel, en bordure du secteur des industries lourdes, était accessible assez rapidement. S’il courait assez vite.

La distance qui le séparait de ses poursuivants augmentait, péniblement, trop peu. Les voix montaient de temps en temps pour se coordonner, il en profita pour chercher une issue vers l’extérieur.

« Oui la 7B », se souvint-il.

Il pesa de toutes ses forces sur la porte métallique oxydée. Elle claqua et s’ouvrit dans un grincement qui lui parut crisser son nom à l’adresse de ses poursuivants en un « Pâ-rriiiiiiiiiiiiiiiisssss » funèbre. « Au temps pour la discrétion ».

Il atteignit la rue pavée et humide. Pas de chance, les becs de gaz étaient encore allumés. Néanmoins, le peu de monde qu’il croisa suffit à dissuader les deux hommes d’utiliser de nouveau leurs armes à feu. Leurs chaussures résonnèrent sur les pavés et la chasse se poursuivit. « Toi qui construisais justement un lapin, tu sauras ce qu’il peut ressentir en étant chassé », pensa-t-il de façon totalement incongrue.

La population nocturne se densifia à mesure qu’il se rapprochait de Whitechapel. Les ouvriers en mal d’ivresse et de tendresse côtoyaient les bourgeois cherchant à s’encanailler dans des établissements allant du louche au franchement douteux. La discrétion était de mise. Ici, personne ne voyait personne, tout le monde était là incognito. Quand, par hasard, certains se remarquaient, cela finissait souvent en rixe. Les bobbies n’intervenaient que lorsqu’il y avait du grabuge ou qu’un propriétaire d’établissement - qui n’aurait pas oublié les bonnes œuvres du commissariat local - les sifflait.

Pâris ralentit un peu la cadence, il ne voulait bousculer, pour ne provoquer personne susceptible d’entraver son déplacement. Il enleva sa casquette qui le rendait si reconnaissable, la coinça dans sa ceinture et trottina en se retournant de temps en temps. À l’instant même où sa tête revint dans l’axe de sa course, il percuta brutalement un inconnu.

Scène 2 - Sir Théodore Fitzhugh Harrington

Sir Théodore Fitzhugh Harrington de Gloucester - qui aurait pu être le troisième du nom si ses frères ne l’avaient précédé - s’éveilla alors que son butler4 pénétrait dans sa chambre avec un plateau mobile voltaïque. Il apportait un copieux petit-déjeuner et l’édition matinale du London Times. Il ouvrit péniblement les yeux et marmonna un « Merci Hiroshi » tandis que celui-ci écartait les lourds rideaux de la chambre.

La pièce était vaste, la plus vaste de la luxueuse demeure du jeune Sir. Conformément à la mode de l'époque, de beaux et épais tapis d’Orient recouvraient le sol. Non que leur propriétaire fût enclin à suivre les modes, mais ils apportaient un confort indéniable. La belle cheminée, au linteau surmonté d’œuvres d’art africain, chauffait agréablement la chambre. Hiroshi rajoutait justement une bûche et ravivait le feu. Les murs, larges et hauts, étaient parsemés d’œuvres et objets divers et hétéroclites, mais tous évoquaient soit l’Afrique, soit l’armée. Des bribes de souvenirs accrochées aux murs. Pour le reste, la chambre était plutôt classique avec son bow window5 et ses lourdes tentures.

Il ouvrit son journal et le parcourut rapidement. Il sauta très vite aux pages des cotations des actions et biens divers. Il s’empara d’un petit bloc de papier sur sa table de chevet et griffonna quelques notes, puis tendit le journal à son butler qui, comme tous les matins, le jeta au feu. Sir Harrington se concentra sur son petit-déjeuner dont il ne consomma pas la moitié. Son majordome arrangea la chambre en silence et sortit.

Théodore soupira, repoussa sa « servante voltaïque » - rare concession qu’il eût faite à la technologie dans sa demeure, avec le téléphone - et se leva. Il effectua quelques flexions et mouvements d’étirements puis sonna Hiroshi. Comme à l’accoutumée, le butler se présenta en silence avec les vêtements de son maître qu’il déposa sur le lit puis se retira. Le jeune Sir n’était pas de ceux qui aimaient qu’on les vêtît, il répétait souvent qu’il préservait cette habitude pour lorsqu’il serait vieux et impotent. Une fois vêtu, il se rendit dans son étude.

Cette vaste et confortable pièce comportait un bureau qui était une superbe pièce d’ébène, élégamment travaillée. La chaise était assortie. Oui, une chaise, pas un fauteuil de cuir épais comme ses pairs les appréciaient. Fitzhugh affirmait avec conviction que ces fauteuils, trop confortables, nuisaient à la réflexion et invitaient à la paresse. Les murs étaient recouverts d’une bibliothèque, remplie jusqu’au plafond. À l’inverse de beaucoup qui utilisaient les livres comme ornements, Harrington, lui, avait lu tous les ouvrages qui composaient sa collection, et celle-ci était conséquente. On y trouvait une importante variété de volumes : des ouvrages classiques de son pays – William Shakespeare entre autres, des auteurs anciens - César, Caton l’ancien, Diogène, Homère, Platon… - des atlas géographiques, des traités de sociologie et d’économie. Néanmoins il y avait peu de sciences « dures », l’homme était peu réceptif à ce domaine.

Il s’assit à son bureau sur lequel trônait un bel exemplaire de cette révolutionnaire invention qu’était le téléphone. Il s’en empara avec, sous les yeux, les notes prises au préalable. Quelques ordres brefs furent donnés à son agent bancaire, un certain Mister Vulture 6 le bien nommé. Là s’arrêtait son rôle dans la gestion de la portion que lui avait confiée son père, de la confortable fortune des Harrington de Gloucester.

Il soupira, il n’était pas encore dix heures que ses obligations étaient remplies. Il sonna Hiroshi. Le discret butler apparut dans l’embrasure de la porte.

– Hiroshi, appelle un snailcab et prend mes affaires, je vais à mon club.

Quelques minutes plus tard, il descendit rejoindre le véhicule arrêté devant son luxueux domicile. Le butler était là aussi, tenant un petit sac marin comportant quelques effets. Entre-temps, Théodore s’était changé et avait passé une tenue moins ostentatoire, plus « classe moyenne ».

Ils se rendirent au club. Pas un de ces clubs où les gentlemen se rencontraient et échangeaient sur divers sujets, et surtout étalaient leur fortune et échafaudaient des plans, dans des plans, dans des plans… pour les augmenter et accroître leur pouvoir. Pas plus que l’un de ces clubs de boxe ou d’escrime pour jeunes dandys où l’on prenait soin de ne point marquer la clientèle et où l’on ne tarissait pas d’éloges à chaque mouvement, fût-il mauvais. Non, Harrington ne faisait pas grand-chose, mais quand il faisait, il aimait faire bien.

Il se rendit donc dans l’un de ces boxing clubs où les gants sentaient autant la sueur que le cuir, où les coups étaient vrais et où l’erreur sur le ring était instantanément sanctionnée. Il ne craignait pas de recevoir des coups… Ni d’en donner ! Cela le faisait se sentir vivant.

De temps à autre il glissait un billet au propriétaire, le seul en ces lieux à savoir qui il était réellement, afin d’avoir la salle pour lui et Hiroshi. Son butler avait en effet un talent exceptionnel pour le combat au corps à corps. En ces occasions, l’employé et l’employeur s’affrontaient sur le ring sur un pied d’égalité…égalité précaire, car les talents de combattant de l’Asiatique dépassaient largement ceux de son maître. La seule concession qu’il fit envers Sir Harrington était de restreindre, un peu, l’usage de ses jambes si agiles et si promptes à s’élever.

Théodore s’échauffa en pratiquant quelques séries de sauts de corde, puis frappa dans un lourd sac de cuir maintenu par Hiroshi. C’est presque à bout de souffle qu’il demanda un sparring partner7 pour monter sur le ring. Un homme large d’épaules se proposa, un habitué avec qui Harrington avait déjà échangé. Les deux boxeurs s’équipèrent d’une protection de cuir pour protéger le visage et, au signal de l'entraîneur, commencèrent à échanger les coups. Le jeune aristocrate ne daigna arrêter que lorsque ses bras furent trop épuisés pour maintenir une garde décente. Ils se saluèrent et quittèrent le ring, ruisselants de sueur.

Après une douche réparatrice, il repartit du club et demanda à être déposé au Diogène, son gentleman club de prédilection, car le silence y était de mise. Non qu’il dédaigna échanger avec autrui, mais, souvent, ses interlocuteurs l’ennuyaient. Ses pairs avaient des penchants trop marqués pour la finance et les cancans de la politique et de la couronne, et manquaient, selon lui, d’ouverture. C’est pour cette raison qu’il avait peu de vrais amis et préférait le silence aux paroles oiseuses.

Il prit sur place une collation et s’en retourna à son domicile. Il y tourna tel un lion en cage une heure ou deux, puis appela de nouveau Hiroshi. Il souhaita, cette fois, aller à la salle d’escrime. Son butler fut surpris. Si son maître désirait s'entraîner deux fois dans la journée, c’était que son moral était au plus bas, et que l’ennui le rongeait. Il s’exécuta néanmoins avec diligence.

De même que la salle de boxe, la salle d’escrime n’était pas parmi les plus courues de la haute société londonienne. Il s’entraîna avec application et son maître d’armes lui adressa ses compliments, il était fin bretteur.

Le five o’clock tea arriva. Il le prit comme à son habitude dans le petit salon de sa vaste demeure. Puis annonça :

– Hiroshi, je vais me reposer un peu, ce soir nous sortons.

C’était bien ce que le butler craignait. Il savait pertinemment que cet état menait invariablement son maître à s’enivrer pour noyer son ennui dans la bière ou le whiskey. Fort heureusement le jeune Sir avait le vin gai.

Ils sortirent donc et commencèrent tôt par deux ou trois pubs, Harrington joua même aux fléchettes dans le troisième établissement, après sa cinquième pinte. L’ennui devait le tenailler fort. L’heure avançant, ils furent contraints de se déplacer vers les quartiers populeux où les établissements restaient ouverts toute la nuit. On y croisait une faune nocturne bigarrée : prostituées, malandrins de tous acabits, pauvres hères - venus eux aussi noyer leurs problèmes dans la boisson - maris délaissés cherchant le réconfort pour quelques instants furtifs dans une maison close, bourgeois ou aristocrates venus s’encanailler sous bonne escorte.

À ce propos, Hiroshi était d’une sobriété exemplaire, il ne buvait jamais. Il était ainsi toujours prêt à intervenir pour soutenir son maître et le ramener sain - bien qu’imbibé de boisson - et sauf.

Sir Harrington, fort guilleret, manifesta son désir de changer d’établissement. Hiroshi le guida donc vers la sortie, assurant, en plus de la canne, l’équilibre du jeune aristocrate. Une fois à l'extérieur, ce dernier savoura l’ambiance de la rue. Nez au vent, il ne se rendit pas compte qu’un jeune homme fonçait, sans le voir, droit sur lui. Hiroshi n’eut pas le temps d’intervenir qu’il le percuta.

II Affrontement

L’homme fut projeté au sol, plus par la surprise et par son état d’ébriété que par le poids de Pâris. Instantanément, quelqu’un vêtu de noir s’interposa et releva le malheureux. Pâris se remit debout et bredouilla une excuse, ne cessant de regarder derrière lui. L’homme qu’il avait projeté s’était redressé et, tant bien que mal, réussit à reposer un haut-de-forme en équilibre précaire sur sa tête. Sourire goguenard aux lèvres, il s’adressa à lui.

– Ce n’est rien petit, ricana-t-il d’une voix rendue mal assurée par de nombreuses pintes. Comment fais-tu pour t’arrêter lorsque je ne suis pas là ? Et, d’ailleurs, où cours-tu comme cela ?

Pâris, le souffle toujours court, n'eut pas le temps de répondre qu’une poigne ferme le saisit.

– Enffin che te tiens, dit l’homme à l’accent germanique.

À sa grande surprise, l’homme qu’il avait projeté au sol intervint, appuyant un pommeau de canne assez impressionnant sur la poitrine de l’homme, autant pour s’équilibrer que pour instaurer une distance.

– Un instant je vous prie, je converse avec ce jeune homme. Ne voyez-vous donc pas que vous m'interrompez ?

Pour toute réponse le teuton marmonna un « Was ? » accompagné d’un regard dédaigneux, et repoussa fortement son interlocuteur qui trébucha. Il finit appuyé avec un angle étonnant sur le mur le plus proche.

– Toi tu fiens afec nous, gronda le Teuton.

Pâris, qui touchait à peine le sol, aperçut l’acolyte qui se rapprochait dans la ruelle. Au moment où il rejoignit le petit groupe et empoigna lui aussi le jeune homme, une voix pâteuse s'éleva, l’inconnu était parvenu à se redresser en un équilibre incertain.

– Hiroshi, veux-tu avoir l’amabilité de corriger ces impertinents ? Je crois bien que je suis trop ivre pour le faire moi-même. Et invite ce jeune homme que nous terminions notre conversation entre gentlemen, parvint-il à balbutier.

Il retomba derechef en appui sur le mur, haut-de-forme basculant sur le front. Il se mit à ricaner lorsqu’il vit des rats traverser vivement la chaussée pavée. Non que ces animaux déclenchassent son hilarité de façon générale, mais l’Ale dont il avait abusée ainsi que la bousculade l’avaient amené à voir l’un d’entre eux en parfait gentleman, muni d’un semblable couvre-chef et portant monocle.

Profitant de la surprise générale provoquée par la scène, l’homme en noir qui avait relevé l’ivrogne se plaça immédiatement de façon à gêner la retraite des brutes.

– Dégage avorton ! gronda le second acolyte, menaçant.

L’homme n’était en effet pas très grand et ne semblait pas particulièrement costaud, du moins pas suffisamment aux yeux de Pâris qui souhaitait par-dessus tout, être ailleurs. Il avait les yeux bridés et le teint pâle tirant sur le jaune, les cheveux raides noirs de geais. Le garçon réalisa qu’il avait sans doute en face de lui un sujet du Grand Empire Véritable ou de l’Empire du Milieu. Quoi qu’il en fût, l’homme se plaça directement face à ses adversaires et adopta une position étrange, fléchi sur ses deux jambes, un peu comme on en voyait en boxe. Il semblait indéboulonnable malgré son petit gabarit. Ses mains étaient devant lui dans une sorte de garde mixte, une main fermée, une main ouverte. Son regard fixe et concentré ne perdait pas ses adversaires.

Le Teuton lâcha alors Pâris, sortit une matraque de sa veste et lança une attaque fulgurante de haut en bas. Il cherchait clairement la tête pour en finir au plus vite. La matraque manqua son objectif, l’Asiatique n’était plus là. En un éclair, il avait esquivé. En revanche, son pied, lui, arriva très précisément sur le visage de son agresseur. Pâris jurera plus tard avoir vu voler une dent, comme au ralenti. L’homme fut sonné, il tituba. L’Asiatique ne lui laissa pas le temps de se ressaisir et enchaîna un second coup de pied, retourné celui-ci, du même côté du visage. Son pied gauche se posa à peine qu’il faucha du droit les appuis du Teuton qui se retrouva un instant à l’horizontale avant de rencontrer violemment les pavés, non sans recevoir en simultané un puissant coup de poing au plexus solaire, l’étendant pour le compte.

Le second acolyte lâcha un Pâris un peu déboussolé et, profitant que l’homme en noir fût tourné, sortit un couteau et lança une attaque vicieuse dans le dos.

Sorti d’on ne sut où, ni surtout comment, l’homme au haut-de-forme réussit à retrouver un semblant d’équilibre et tenta de s’interposer en s’avachissant lourdement sur le dos du butor. Ce dernier se retourna, surpris. Il arma son bras pour frapper de son couteau, visant le ventre de l’aristocrate. Pâris aperçut l’éclat de la lame. Il se jeta par réflexe en avant, bousculant volontairement cette fois l’inconnu et l’envoya rouler loin de la menace. Ce faisant, le jeune homme s’exposa lui-même à l’attaque. Il sentit une vive douleur au côté droit et, sentant la force quitter ses jambes, s'abattit lourdement sur les pavés. Un voile noir tomba sur sa conscience.

Hiroshi se retourna vivement et vit Pâris au sol. Du sang provenant du garçon commençait à s'écouler sur le pavé. Son maître était étalé par terre à un mètre de là, l’alcool et la bousculade avaient eu raison de ses dernières forces.

La brute, ayant raté son attaque, profita de cet instant de trouble pour s’enfuir à toutes jambes. Dans la ruelle se formait déjà un attroupement d’ivrognes et de prostituées.

Un sifflet strident retentit alors, les bobbies ne tarderaient guère.

Sans un mot, Hiroshi ramassa son maître et saisit Pâris sous le bras, les entraînant vivement tous deux loin de la scène, qui attirait les regards de la rue.

III Rencontre & Retour à l’usine

Scène 1 - Rencontre

Pâris se réveilla lentement, émergeant d’une brume confuse d’événements. « Ouf, ce n’était qu’un rêve », se dit-il en s’étirant les jambes. Sans, pour une fois, dépasser de son lit. Ce dernier étant anormalement moelleux, doux et chaud. Une odeur de café frais flottait dans l’air !

Il entrouvrit les yeux et ne reconnut pas l’endroit où il était : une vaste chambre pesamment décorée. L’un des murs, donnant en façade, s’élargissait sur l’extérieur en un bow window dont les fenêtres étaient partiellement masquées par de lourds rideaux de velours. Dans la cheminée face au lit crépitait un feu. Le couchage était immense, du moins selon ses propres critères, avec de beaux draps très doux, en coton fin certainement. Il souleva soudainement lesdits draps, inquiet d’une éventuelle nudité, un regard sur son corps lui apprit qu’il portait un pyjama, et un beau ! « Ma ceinture ! » Il jeta des regards paniqués alentour et vit sa ceinture de cuir, avec tous ses outils (un miracle), ainsi que ses vêtements élimés sur une chaise non loin de lui (pas de miracle de ce côté-là).

Il bailla et s’étira à nouveau, les bras cette fois-ci. Une douleur à son côté droit le ramena à la dure réalité, il avait bel et bien été blessé. Il porta sa main à l’emplacement de l’estafilade et sentit sous le pyjama un large pansement maintenu par une bande. Il regarda de nouveau autour de lui et aperçut le plateau duquel venait cette délicieuse odeur de café. Décidant que tout ceci allait en faveur d’un accueil amical et sûr, il se jeta dessus. Il engouffra des toasts grillés généreusement badigeonnés de marmelade et avala une tasse de café. Alors qu’il s’en servait généreusement une seconde, il entendit des voix dans la pièce d’à côté.

– Non, non, ce garçon n’y est pour rien, j’ai été témoin de son agression. Heureusement que nous étions là d’ailleurs, et réciproquement. Sans lui je crois que j’aurais eu droit, au mieux à une belle estafilade, au pire à une blessure mortelle.

– Vous êtes donc certain qu’il ne faisait pas partie de vos agresseurs ? Les petits vauriens sont légion dans ce quartier, cela pourrait être un coup monté.

– Oui, tout à fait sûr, mon butler, Hiroshi, pourrait témoigner s’il parlait notre langue, mais ce n’est pas le cas… Vous dites, Sergent, ne pas avoir retrouvé l’agresseur mis hors de combat ?

– Non, Monsieur, nous le cherchons toujours.

– J’y compte bien sergent, j’y compte bien.

– Si vous n’avez plus besoin de mes services je vais me retirer, Sir, répondit le Sergent de ville, un peu tendu par le ton de la dernière remarque.

– Faites donc. Hiroshi, raccompagnez le Sergent voulez-vous ?

Pâris attendit encore un instant, histoire d'être sûr que le Sergent avait quitté les lieux, et entrebâilla la porte.

L’individu qu’il avait renversé la veille posa sur lui un regard bienveillant et l’interpella gentiment :

– Notre petit héros s’est enfin réveillé ! La soirée d’hier a été mouvementée, n'est-il pas ? Approche jeune homme, n’aie pas peur ! Comment te sens-tu ?

– Bien Sir, la douleur est supportable. Merci de m’avoir soigné, répondit Pâris ne sachant trop comment se comporter.

– C’est bien naturel. Le médecin a affirmé que dans quelques jours il n’y paraîtrait plus. La lame ne t’a fort heureusement qu’effleurée, glissant sur une côte. Tu m'as sans aucun doute sauvé la vie hier soir ! As-tu un nom ?

– Pâris, Sir.

– Un prénom illustre ! Sais-tu d’où il vient ?

– Oui Sir. C’est le nom d’un prince troyen, fils de Priam et d’Hécube, frère d’Hector.

Il se tut, ne sachant jusqu'où devait aller sa réponse.

– Félicitations pour ta culture ! s’exclama l’aristocrate avec surprise. Enchanté Pâris, je suis Sir Théodore Fitzhugh Harrington de Gloucester, tu peux m’appeler Théo. Nous sommes ici chez moi, enfin un de mes « chez moi ». Et quel âge a mon jeune sauveur ?

Un sourire mal assuré au coin des lèvres Pâris répondit en balbutiant :

– Dix-huit ans m’sieur, ... Sir, … Théo, …

– Allons, allons Pâris, pas de mensonges entre nous, les vrais gentlemen ne se mentent pas ! Enfin pas comme cela…

– J’ai seize ans, répondit finalement le garçon, un peu penaud.

– Je préfère ça ! s’exclama l’aristocrate avec un sourire radieux.

Pâris prit le temps de détailler cet inconnu avec qui il se sentit spontanément à l’aise, il ne sut dire pourquoi.

Il était assez grand, avec une peau très claire, des favoris, pas trop fournis, assortis à une fine moustache presque aussi blonde que ses cheveux ondulés et bien coiffés. Un visage fin et aristocratique, un physique que Pâris qualifierait volontiers d’athlétique et un port qui dénotait une éducation certaine. Les vêtements qu’il portait étaient superbes, très « english cut », mais pas ostentatoires, issus sans aucun doute du quartier chic de Mayfair où le prix d’une chemise suffirait à le nourrir pendant plusieurs mois. En quelques mots, un homme distingué et raffiné. Cela changeait de l’image de l’ivrogne que le jeune homme avait bousculé et sauvé la veille. Tout ceci ne fit que renforcer la gêne de Pâris qui se demanda ce qu’il faisait là.

– Bien, maintenant que les présentations sont faites, reprit son interlocuteur. Pâris, raconte-moi ce qu’un jeune homme comme toi fabriquait à cette heure-là dans ce quartier-ci ?

– Je…rentrais chez moi ? demanda-t-il rougissant et avec l’air de chercher l’approbation.

– Que t’ai-je dit il y a un instant ? Pas de mensonges !

Pâris s’avoua volontiers vaincu, il avait besoin de parler de la soirée d’hier. Les vannes s’ouvrirent, il raconta avec force détails ses mésaventures de la veille.

Son interlocuteur blêmit passablement au fur et à mesure de son récit et l’inquiétude se lut sur son visage.

– Pâris, tu m’as bien dit que tout ceci se déroulait à l’usineRoyal Cogs Company ?

– Oui, j’y travaille depuis deux ans déjà.

– Tu n’avais que quatorze ans alors ?Good heavens ! Mais ne nous égarons pas. Regarde le journal de ce matin.

Théo lui fourra l’édition matinale du Times dans les mains. Un gros titre surplombait une image de la grande salle et des machines géantes hors d’état de fonctionner : « Explosion dévastatrice à la Royal Cogs Company ».

Pâris comprit et pâlit. S’il était resté là-bas, il serait sans doute mort.

Théo avait compris lui aussi que les agresseurs de la veille faisaient sans aucun doute partie des poseurs de bombe. Ils cherchaient à faire disparaître un témoin gênant.

– Mon petit Pâris, ma famille a de gros intérêts dans cette Compagnie et j’aimerais beaucoup comprendre ce qu’il s’est passé hier soir. Je te propose de nous y rendre. Tu m’as l’air de bien connaître les lieux, je ferais en sorte que tu puisses fouiner un peu.

– Si vous voulezSir, ... Monsieur, ... Théo, j’essaierais de voir si Bingley, mon contremaître, est présent, il connaît tout le monde là-bas.

– Soit, partons ! s’exclama alors Théo en bondissant tel un ressort de son fauteuil, saisissant la curieuse canne ouvragée, le haut-de-forme et la redingote que lui tendit son valet, valet que Pâris n’avait même pas entendu entrer.

Ils filèrent de concert au rez-de-chaussée et sortirent dans la rue. Il y vit de belles maisons accolées aux façades claires, de petites barrières métalliques, quelques colonnes soutenant des balcons, des pavés réguliers. Tout ceci indiquait un « beau quartier » selon le vocable du jeune homme. En voyant plus loin un bâtiment à façade de briques rouges orné de moulures blanches, Pâris en déduit qu’il était dans le luxueux quartier de Kensington.

Ils s'engouffrèrent tous les trois dans le snailcab que le butler, toujours aussi discret, avait sans doute hélé pour eux.

Le conducteur, juché sur l’avant du toit, pencha vers eux son visage noir de suie. Il portait les traditionnelles lunettes de pilotes empruntées à la Royal Air Force, mais que les chauffeurs associaient souvent à un haut-de-forme crasseux plutôt qu’au masque de cuivre et de cuir qu’utilisaient les pilotes et artilleurs en haute altitude.

– À laRoyal Cogs Company ! ordonna Théo.

Le chauffeur acquiesça d’un hochement de tête. Il manipula le levier d’alimentation en air de sa machine. La fumée qui sortait des cheminées à l'arrière s’épaissit davantage, noire, chargée de suie. La vapeur commença à affluer vers les pistons moteurs. Une vibration indiqua aux passagers à l’intérieur qu’il avait embrayé la mono roue motrice de l’engin et desserré le frein.

Ces engins, aujourd’hui un peu désuets, faisaient intégralement partie du décor du Londres de cette fin de siècle. Les Londoniens leur donnaient plusieurs surnoms notamment smokecab - les « taxis fumée » -, car leurs vieilles chaudières mal entretenues rejetaient des panaches noirs un peu partout en ville. Les chauffeurs utilisaient, dans le but de réaliser quelques économies, des charbons de mauvaise qualité à bas prix.

Cette affection était sans doute due à leur forme proche de celle d’un escargot, quasi sphérique, liée à la présence de la mono roue motrice qui cerclait complètement l’habitat sur son axe vertical. La chaudière était à l’arrière et comportait deux courtes cheminées. Ses pistons, visibles, mettaient en mouvement un engrenage unique qui lui-même entraînait les dents à l’intérieur de la grande roue. La direction était assurée depuis le toit par deux roues plus petites à l’avant. En les voyant passer, on pouvait aisément imaginer un escargot fumant et crachotant qui avançait à reculons. Ceci ajouté à leur vitesse faible, qui n’excédait pas celle du cheval au trot, donna naissance à leur surnom le plus répandu : les « snailcab », les « taxis escargots ». Fort heureusement, le confort et l'espace intérieur généreux en faisaient l'un des moyens de transport favoris des Londoniens.

Scène 2 - Retour à l’usine

Le trajet fut, malgré la lenteur de l’engin, assez rapide.

Devant l’immense Royal Cogs Company c’était l’affluence. Ouvriers attendant de pouvoir rentrer, journalistes posant des questions à tout va et essayant de s’approcher par tous les moyens afin de photographier les dégâts, policemen et bobbies en abondance qui essayaient de contenir tout ce monde. Il y avait même un dirigeable de l’armée, aux flancs hérissés de mitrailleuses, qui surplombait l’usine en vol stationnaire.

– Ne bougez pas, je reviens dans un instant, ordonna Théo.

Sir Harrington s’éloigna et se dirigea droit sur ce qui semblait être un inspecteur qui tentait tant bien que mal de repousser les badauds avec l’aide de quelques Bobbies. L’échange fut bref, puis il héla Pâris d’un mouvement du volumineux pommeau de sa canne.

– Pâris, tu peux rentrer avec moi. Je voudrais que tu discutes avec ton responsable. Essaye d’en savoir le plus possible, mais sois tout de même prudent, je ne voudrais pas que te sauver la vie devienne une habitude ! dit-il avec un clin d'œil.

Pâris et Théo se faufilèrent à travers les badauds. Une fois passé le lobby, ils s’engouffrèrent en direction de la grande salle de fabrication.

Ils eurent le souffle coupé. Des dizaines d’ouvriers déblayaient péniblement la salle. Les machines, pour la plupart fracassées par la déflagration, étaient hors d’usage. Le plus terrible fut de voir celle que les ouvriers appelaient affectueusement « Victoria » - car elle était pour eux « la reine des machines » - éventrée, de l’huile suintant de toutes parts, des jets de vapeur sporadiques émergeant parfois des entrailles tordues du monstre de métal. Même son gigantesque portant en fonte d’acier semblait tordu. Les ouvriers qui s’affairaient dessus ressemblaient à des dizaines de fourmis venues nettoyer la salle d’un quelconque cadavre.

La déflagration avait même fait voler en éclat la verrière de l’atelier de micro rouages où Pâris se trouvait la veille. Celle-ci pendait lamentablement, encore maintenue miraculeusement par quelque poutrelle qui supportait encore un peu son poids. L’explosion avait dû être formidable pour arriver à ce résultat.

Une voix rocailleuse et roulant les « r » se fit entendre :

– Holà Pâris, par ici !

Pâris et Sir Harrington se frayèrent un chemin à travers décombres et personnels et rejoignirent le contremaître.

– Ah mon petit Pâris, good lord, je suis heureux de te voir sain et sauf, s’exclama l’Écossais.

– Merci chef. J’étais déjà parti lorsque l'explosion a eu lieu, j’ai eu de la chance. Je vous présente Sir Harrington, il a des intérêts dans la Compagnie, il est plutôt inquiet…

– Certes, reprit Théo, je vais aller me renseigner auprès de la direction, mais j’aimerais avoir l’avis d’une personne de terrain. Pâris semble dire que vous êtes la personne la plus indiquée.

– Mmmm, le highlander réfléchit un instant. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, Sir, c’est que c’est très grave au niveau de l’usine. Nous ne sommes pas certains que la Cogs s’en remette. J’ai cru comprendre qu’il y avait une histoire de contrat important perdu à cause de ça… Je vais me renseigner et je vous tiendrai au courant. Où puis-je vous joindre ?

– Je passerai demain soir devant l’usine, répondit Pâris après un bref instant de réflexion et un coup d'œil pour approbation à Sir Harrington. Et, chef, je, j’ai… Il s’est passé des choses pas très nettes hier soir et si Sir Harrington avait pas été là, je s’rais sans doute pas en train d’vous parler. Soyez prudent !

Malgré lui, sous l’effet de l’inquiétude sans doute, Pâris avait repris un langage plus adapté au contexte de l’usine.

– T’inquiète pas gamin, allez file. Tu es officiellement au chômage, je ne pense pas que ton atelier rouvre de sitôt ! Sir Harrington, ce fut un honneur.

Avant de partir, Bingley se retourna et dit l’air sombre.

– Ah, Pâris, on a retrouvé les corps des deux gardiens de nuit dans leur local. A priori le souffle de l’explosion si j’en crois ce qu’on m’a dit. Je suis désolé, je sais que tu les connaissais bien, ajouta tristement le robuste Écossais.

Pâris encaissa la nouvelle avec un pincement au cœur. Il réfléchit néanmoins rapidement et bien malgré lui. Le local des gardiens de nuit était séparé du corps de l’usine par plusieurs mètres d’épaisseur de briques et d’acier. Épaisseur à laquelle il fallait ajouter les quelque cinq cents mètres jonchés de machines en tout genre, toutes énormes, qu’il fallait franchir avant d’arriver à cet obstacle et qui auraient atténué, au moins un peu, la déflagration. Pâris en vint à la conclusion que cette hypothèse était hautement improbable. Non, si c’était le cas, l’explosion aurait purement et simplement rasé l’usine et sans aucun doute, une partie du quartier.

Théo laissa le contremaître et le jeune homme discuter plus longuement de ce qui s’était passé. Il partit vers les bureaux et demanda à rencontrer la direction. Malgré sa position de représentant de la famille Harrington de Gloucester, important actionnaire de la Royal Cogs, il n'apprit rien de plus. Les dirigeants étaient on ne peut plus perplexes et semblaient, sur le moment, plus soucieux de faire redémarrer l’usine que de trouver les raisons de l’explosion. Harrington n’insista pas, il demanda à être informé de toute évolution et prit congé.

Passablement ébranlé, Pâris fit part à Théo de ses inquiétudes. Ce dernier fronça le sourcil.

– Rentrons, nous réfléchirons mieux autour d’un déjeuner, déclara-t-il.

La perspective rasséréna immédiatement le garçon. Ils remontèrent dans le snailcab et repartirent en direction de Kensington.

De retour dans la luxueuse demeure de l’aristocrate, un déjeuner fut servi dans un petit salon. Pâris découvrait un autre univers où des personnes en livrées faisaient les choses à sa place. Pas très à l’aise, il se jeta néanmoins avec appétit sur la nourriture. Une telle abondance était rare, il ne souhaitait pas laisser passer l’aubaine. Son hôte ne s’en formalisa pas le moins du monde, bien au contraire.

– Mon petit Pâris, faisons le point sur les évènements ! Hier, tu deviens par mégarde le témoin d’un sabotage, ou d’un attentat de grande envergure. Les malfrats te poursuivent. Tu croises ma route et Hiroshi nous permet d’échapper de façon musclée à tes poursuivants. Aujourd’hui, la Royal Cogs Company,