9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

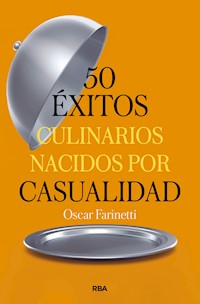

Un viaje a los sabores nacidos gracias al azar. Este libro reúne cincuenta historias que explican cómo algunos de los mayores éxitos y excelencias en el ámbito agroalimentario han nacido por azar. Desde las recetas de la ensaladilla rusa y la tarta Tatin hasta el sándwich o el risotto; desde productos de éxito internacional como la Nutella o los Corn Flakes hasta los mejores vinos y quesos del mundo Para narrar tales descubrimientos, Farinetti interpela a los protagonistas de estos éxitos o a expertos que los conocen a fondo: productores, gastrónomos, cocineros, pasteleros, artistas, científicos... Son historias llenas de ironía y de ideas para reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la importancia de la investigación continua y de no rendirse nunca, especialmente en momento de gran dificultad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 490

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Titulo original italiano: Serendipity. 50 storie di successi nati per caso.

Autor: Oscar Farinetti, 2020.

© Slow Food Editore, S.T.L., 2020.

Via Audisio, 5 - 12042 Bra (CN).

Phone + 39 0172 419611 – Fax + 39 0172 411218

www.slowfoodeditore.it/it

© de la traducción: Manuel Martí, 2022.

La edición española realizada por RBA Libros y Publicaciones, S.L.U. ha sido publicada gracias a un acuerdo con Oh! Books Literary Agency.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2023.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: febrero de 2023.

REF.: OBDO159

ISBN: 978-84-113-2361-1

REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL · EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

AMIHIJOFRANCESCO, ELMAYORDELOSTRES. ESTÁINICIANDOUNANUEVA, FASCINANTEAVENTURALABORAL. TENGOELPRESENTIMIENTODEQUEVAATENERQUEVÉRSELASCONMÁSDEUNASERENDIPIA.

Y, ADEMÁS, TAMBIÉNESTÁELHECHODEQUELAIDEADEESTELIBROMELAHADADOÉL.

Nota a la edición española

En contra de lo que el pensamiento más ortodoxo viene defendiendo desde hace siglos, hoy por hoy el azar y el caos se perciben como una fuente de inspiración más poderosa que el orden. O al menos eso podemos concluir leyendo estas cincuenta curiosas historias sobre hallazgos culinarios surgidos de la casualidad y/o el error. En realidad son cuarenta y siete, porque, en sentido estricto, el Homo sapiens, el cigarro toscano y la viagra no pueden considerarse productos gastronómicos, aunque el autor, Oscar Farinetti, viticultor y empresario de éxito planetario, y creador de la cadena de food halls Eataly, los incluya con inteligencia y humor en este grupo de exitosas contribuciones al placer y el bienestar de la humanidad.

El hilo conductor, el nexo de tan heterogéneo menú, no es otro que la serendipia, una estrambótica palabra cuyo origen se encuentra en una supuesta leyenda de la antigua Ceilán. El término lo acuñó el político y escritor inglés Horace Walpole, precursor de la novela gótica, en 1754. Según el diccionario de la Real Academia Española, una serendipia es cualquier «hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual» (de aquí el título original italiano: Serendipity).

Serendipias

Lo bonito de equivocarse

Cometemos un montón de errores, nos equivocamos de camino sin cesar. ¿Cuántas veces os ha sucedido que, mientras buscáis un objeto que habíais perdido, encontráis otro que habíais estado buscando en vano días atrás? Eso nos pasa porque somos imperfectos. Pero no es algo malo.

Además, la perfección no existe, y, si existiese, sería aburrida y nos privaría de estímulos para crecer. La imperfección nos incita a mejorar, para mejorar hay que pegársela, y cuando uno se la pega, es porque se ha equivocado. Después están las casualidades, esos sucesos ajenos a nuestra voluntad, con los que debemos convivir y a los que debemos adaptarnos, puede que tomando nuevos caminos.

A veces también se producen acontecimientos que cambian el curso de la historia. Pensad en aquel meteorito, de un diámetro de unos diez kilómetros, que hace sesenta y seis millones de años se estrelló en las inmediaciones de Yucatán, en México. Provocó la extinción prácticamente total de los dinosaurios, hasta entonces incontestables amos y señores del planeta. Si aquel meteorito no se hubiera abatido contra la Tierra, con toda probabilidad los seres humanos no existiríamos. O cuando menos no seríamos quienes somos hoy en día.

En definitiva, desde hace unos tres mil millones y medio de años, es decir, desde que apareció la vida en la Tierra, una inmensa cantidad de casualidades, errores y adaptaciones ha dado el resultado que actualmente todos conocemos. Podríamos decir que nosotros, los humanos, somos fruto de una serie de imperfecciones que han alcanzado cierto éxito, puesto que, de hecho, de entre todos los seres vivos, nosotros somos quienes nos hemos agenciado el mando del planeta. O al menos eso parece, o nos lo parece a nosotros. Y hemos llegado a este punto gracias a nuestros inventos. Una multitud de descubrimientos, desde el fuego hasta internet.

Para inventar es necesario investigar. A veces, partes en la dirección correcta y tienes éxito; otras, en cambio, te equivocas de camino y fallas. Pero en ocasiones tomas una dirección para conseguir un determinado objetivo y te topas con otro, puede que incluso mejor y que no te esperabas. ¿Algún ejemplo clamoroso de ello? Cristóbal Colón buscaba las Indias y descubrió América, la penicilina y los rayos X nacieron por error, así como el horno microondas, el celofán, el teflón, la dinamita, los pósits, la Viagra, etcétera, y podríamos seguir así páginas y páginas.

En 1754, el escritor inglés Horace Walpole acuñó un término nuevo, «serendipia», para definir un descubrimiento surgido por casualidad, justo cuando se buscaba otra cosa. Walpole creó esta nueva palabra inspirándose en un antiguo relato persa —probablemente de su invención— que narra las vicisitudes de tres príncipes, hijos de Jafer, rey de Serendip (la actual Sri Lanka). Los tres príncipes viajaban sin cesar por todo el mundo descubriendo, siempre por casualidad, cosas que no estaban buscando.

Así pues, este término pertenece a la familia de las palabras de autor y no puede decirse que sea precisamente nuevo, ya que tiene sus buenos doscientos sesenta y seis años: no goza de gran difusión, apenas nadie lo pronuncia, pero cada vez que se produce despierta estupor y curiosidad.

Así pues, como decía, la palabra serendipia se crea para definir una serie de relevantes descubrimientos nacidos por azar, mientras se estaba buscando otra cosa, pero con el tiempo su significado se ha ampliado y también hace referencia a esas cosas que, simple y llanamente, han surgido de un modo complicado, a esos descubrimientos intrigantes que deben su existencia a la casualidad. Pero no solo se emplea para definir inventos: existen serendipias en el amor (pierdes el tren, tomas el siguiente y encuentras a la mujer de tu vida), en la literatura («Cuando escribes un poema suelen darse serendipias: te habías propuesto descubrir las Indias, y apareces en América», Andrea Zanzotto) o en las historias cinematográficas (Dos vidas en un instante).

En este libro explico las grandes serendipias relacionadas con mi oficio: la comida. Llevo casi veinte años dedicándome profesionalmente a la enogastronomía, si bien hace el doble de tiempo que este tema me apasiona. Estudiando las historias relacionadas con los alimentos, me he topado con serendipias extraordinarias. Una buena parte de las que os contaré son ortodoxas, en el sentido de que se trata de platos o bebidas de muchísimo éxito y difusión, nacidas literalmente por error, como, por ejemplo, la Coca-Cola o el gorgonzola. Otra parte hace referencia a cosas muy buenas que han surgido como consecuencia de intentar poner remedio a una equivocación, un olvido o un estropicio, como en el caso del panetone, la ensaladilla rusa o la Guinness. Otras historias aluden a platos, materias primas o bebidas cuyo origen resulta tan rocambolesco —como la guindilla, el barolo o el risotto a la milanesa— que merecen ser contadas. Y, para terminar, os contaré tres casos de serendipias que no guardan relación con la comida, pero son tan interesantes y curiosas que han llamado mucho la atención. Además, después de todo, se trata de cosas que nos metemos en la boca, como el cigarro toscano y la Viagra, o bien que contribuyen a crear productos que uno se acaba metiendo en la boca, como el sulfato de cobre.

Debo confesaros que mientras escribía estas historias me vino a la mente que existía una serendipia «absoluta», la más importante de todas. Para hablar de ello contaré con la ayuda de un extraordinario científico, pero no quiero anticiparme. La encontraréis justo en el centro del libro, si os apetece podéis buscarla. Se trata de una narración más larga que las demás, pero creo que valdrá la pena, aunque en cualquier caso eso deberéis juzgarlo vosotros.

He decidido dialogar de cada una de estas cincuenta historias con personas que saben mucho más que yo de los inventos en cuestión. Productores, gastrónomos, cocineros, pasteleros, artistas, científicos: una gran variedad humana que en mi opinión aporta un valor añadido determinante a este humilde libro, pensado por alguien que todos los días trata con individuos de mayor talento que él, y trata de convertir dicho talento en patrimonio. Buena lectura.

OSCARFARINETTI

Post scriptum: a los amantes del buen comer y beber les sugiero que, mientras leen el libro, vayan probando el producto del que trata el capítulo correspondiente. Cuando se conoce mejor aquello que se degusta, se disfruta el doble. He llevado a cabo el experimento con amigos y, podéis creerme, ¡funciona!

1

La anchoa del mar Cantábrico

Aquel providencial naufragio

Hablo de ello con José Marino

—Ten presente que la anchoa es un animal peligroso y vengativo. Muchos de los que han tratado de enriquecerse a expensas de este pez han acabado en la ruina, en la miseria, y en algunos casos incluso se han quitado la vida. Además, como puedes imaginarte, al término de la campaña de pesca, los precios se derrumban por la abundancia de capturas. Y así, aquellos incautos que al comienzo de la temporada compraron a precios muy elevados, de pronto están perdiendo grandes sumas, a menudo de tal magnitud que ya nada parece valer la pena. ¡Esta es justamente la venganza de las anchoas, esos pequeños peces plateados!

Ahí lo tenéis, el auténtico Marino, mi gran amigo, un personaje extrovertido, con ese toque suyo, exagerado y hasta cierto punto culto que también hace de él un tipo simpático. José ha sido mi primer proveedor de «anchoas de auténtica carne», es decir, del mar Cantábrico. Vive en Génova, y también en Biarritz, una ciudad del País Vasco francés, en la frontera con España, a orillas del océano Atlántico.

José me ha llevado allí, y he visto a las mujeres vascas seleccionar uno por uno entre sus dedos los boquerones en función del tamaño, dividiéndolos en al menos cuatro categorías numeradas de cero a tres, a una velocidad y con una precisión que ningún genio de la ingeniería sería capaz de remedar construyendo una máquina igual de eficiente.

—José, solo te digo esto: Serendipias no es un libro sobre anchoas. Voy a contar cincuenta historias distintas. Así que, por favor, trata de ser breve. —Él se me queda mirando un instante. Su mente corre atrás en el tiempo, y en cuestión de segundos nos trasladamos a finales del siglo XIX. ¿Estoy listo? ¿Está listo él? Menuda pregunta: no será difícil hacerle hablar, lo difícil será lograr que se calle.

—Mi tío Antonino, el tío de mi abuelo, al que conoció en vida, me contó que hacia 1880 algunos paisanos palermitanos de la zona de Terrasini naufragaron con un barco mercante en el mar Cantábrico, frente a Euskal Herria, la tierra de los vascos. Era primavera. Tras ser socorridos y avituallados por los pescadores de la zona, durante los siguientes días vieron cómo descargaban de las traineras (unos grandes botes de pesca con remos) enormes cantidades de anchoas. Demasiadas, incluso, para ser consumidas frescas, o para ser vendidas, aunque fuera a un precio extremadamente bajo, en los mercados de la zona.

»Entonces los pescadores sicilianos se percataron de que los vascos no conocían el arte de la salazón. En Sicilia y en el Mediterráneo el pescado en salazón se elaboraba desde tiempos de los fenicios, que debían viajar por mar durante larguísimos periodos. Y así, en lugar de regresar enseguida a sus hogares, nuestros italianos que habían naufragado en Euskal Herria se quedaron en aquellas tierras y enseñaron a los lugareños cómo se ponía el pescado en sal.

»Algunos de ellos formaron una familia, fundaron negocios y se hicieron ricos. ¿Se trata de una leyenda? Lo ignoro. Puede que haya sido yo mismo quien la haya puesto en circulación.

José se ríe para sus adentros. Ríe y aprovecha para recobrar el aliento.

Aún hay otra historia que quiere contarme. Otro relato que hace frontera con la verdad, igual que la tierra donde vive, justo en mitad de dos naciones distintas.

Es la historia de unos sicilianos que, a bordo de balleneros vascos, avistaban enormes bancos de alevines de boquerón y sardina, también llamados chanquetes, que son un auténtico manjar para los cetáceos. Los vascos fueron grandes cazadores de ballenas hasta comienzos del siglo XX, navegaron desde Groenlandia hasta Terranova e incluso más al sur, en aguas del mar Cantábrico. Para llevar a cabo tales empresas recurrían a expertos marinos sicilianos, y estos fueron quienes difundieron la noticia de que en aquel mar había un indescriptible, maravilloso filón de anchoas.

Pero ¿cómo fueron las cosas en realidad?

José se encoge de hombros:

—Yo prefiero creer que fue tal cual, pero, en cualquier caso, la cuestión es que se descubrió que en el mar Cantábrico existía esa gran riqueza de pescado «pobre», y que las anchoas eran las más pobres de entre los pobres. ¡Por fin las sardinas eran más sabrosas! Y también las caballas, porque, como el atún, todos esos pescados eran expedidos en conserva desde las empresas locales.

Mi amigo me mira como si aún tuviera que acabar de convencerme. Pero ¿de qué? Yo ya estoy convencido. Sigue explicándome que las mejores anchoas son las Engraulis encrasicolus, y que se pescan tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico de aguas templadas.

Sin embargo, es en el Cantábrico, durante el periodo de la costera, entre marzo y junio —cuando el boquerón se acerca a la costa para depositar los huevos—, donde pueden encontrarse las más deliciosas del mundo.

Las anchoas de otras zonas, como el Atlántico americano, los océanos Pacífico e Índico, pertenecen a otras familias, Engraulis ringens y Engraulis japonicus, y su calidad y sabor son —José parece sincero cuando lo dice— apenas pasables, o incluso pésimos.

La máquina del tiempo vuelve a retroceder y él prosigue con su historia.

—Los saladores sicilianos, al necesitar financiación para establecerse en las nuevas zonas, arrendar locales para la salazón y adquirir equipamiento, les pidieron a sus principales clientes que soltaran los cuartos. Así nació esta comunidad italiana en el norte de la península ibérica. Principalmente, era siciliana, y de entre los sicilianos, la mayoría eran palermitanos: venían de Porticello y de Sant’Elia, una localidad del municipiode Santa Flavia, o de Terrasini. Progresivamente también fueron sumándose empresas genovesas de La Darsena, livornesas y alguna que otra piamontesa. Diría que la primera compañía italiana nació en Bermeo, financiada por genoveses y con saladores sicilianos.

Es como si José formara parte de toda aquella dinastía siciliana, genovesa, italiana y vasca a la vez, cuyos lazos son más la experiencia que la sangre; son la técnica, un tipo de saber y, sobre todo, el reconocimiento a todos aquellos antecesores a los que unía una sola cosa. Él la llama el arte de la salazón.

Es una técnica de conservación en sal «tan simple que resulta muy difícil de aprender», en la que los detalles son los que marcan la diferencia.

Simplemente se trata de adquirir las anchoas, llevarlas al lugar de elaboración, ponerles una primera capa de sal en unos recipientes al uso, después simplemente descabezarlas (quitarles la cabeza y las tripas con un solo gesto) y dividirlas por tamaños. A continuación, las mujeres, mientras los hombres van a la mar, las disponen en latas en un cuidadoso orden, en camadas, es decir, por capas, esparciendo un buen puñado de sal entre una y otra.

Llegados a este punto, José puntualiza que hay que seguir superponiendo capas hasta sobrepasar el borde de la lata.

—¿Cuántas?

—Eso lo decide el ojo de las expertas operarias en función del tamaño de las anchoas. Se coloca encima un buen peso que, al cabo de unos meses, habrá ido adelgazando y desgrasando las anchoas hasta que la última capa coincida con el borde de la lata.

—¿Y después?

—Después debería decirte que cada tres, o como máximo cinco días, han de lavarse con salmuera saturada a 25ºC. Pero no pienso explicártelo, porque, si lo hago, os parecería demasiado fácil nuestro trabajo.

Suelta una risita, como demostrando que ya tiene el control del resto de la conversación.

—La diferencia está en los detalles —repite—, está en la experiencia del salador. Está en saber escoger, en el momento de la compra, el mejor producto; está en saberlas limpiar con la salmuera justa, evaluar el calibre con precisión, salarlas correctamente teniendo en cuenta las condiciones específicas del pescado. ¿Viene de muy lejos? Muchas horas. ¿Viene de las proximidades? Pocas horas. ¿Ha sido refrigerado a bordo? ¿Las hembras tienen huevas? ¿Las anchoas son gruesas o están magras? Y así sucesivamente. Se trata de un saber con «S» mayúscula. Y se aprende con la experiencia y teniendo buen ojo.

Puede que haya que nacer con ese don, o cuando menos adiestrarlo todos los días. José lleva un apellido al que no puede defraudar y que, sin duda, está dispuesto a mantener bien en alto.

De ello da fe la historia de este maestro, que referiré brevemente. Don Liborio Orlando, con Denominación de Origen Controlada de Terrasini, llegó a Guetaria, en el País Vasco, en 1895, tenía catorce años de edad y se instaló en dicha localidad. En cambio, su abuelo paterno, don Santo Marino, cuando Liborio aún era muy pequeño, allá por 1885, partió a Estados Unidos y se dirigió hacia el oeste. Lo llamaban «el diablo de las grutas»[1] porque era oriundo de Porticello, y justo durante el periodo americano nació Vincenzo, el padre de José. Harto de la violencia imperante en América, don Santo Marino regresó a Italia. Entonces fue cuando tuvo conocimiento de que sus paisanos habían emigrado en pos de las anchoas y, aunque no era experto en la materia, se trasladó a Orio, cerca de San Sebastián.

Unos años más tarde, ya en España, al casarse Vincenzo —que ahora respondía por Vicente al haberse españolizado el nombre— Marino con Carolina Orlando, se unieron todas las familias de productores sicilianos de anchoas: por la rama materna, el núcleo de Terrasini (Orlando, Cusimano y Tocco); por la rama paterna, los oriundos de Porticello y de Santa Elia (Marino, Dentici, Billante, Zizzo, Tarantino, Corrao y Scardina).

Al principio, los sicilianos que llegaban a España eran gente que nunca había abandonado su terruño, nada preparada y en algunos casos analfabeta, como por lo demás también lo era la población local. Hubo quienes lograron reunir un poco de dinero, levantaron cabeza y dilapidaron su capital en «señoritas», juegos de azar y dándose a la buena vida. Muchos acabaron arruinados, mientras que los más responsables salieron adelante, con esfuerzo, pero obteniendo buenos resultados. Vicente, el padre de José, fue uno de ellos, Aún hoy siguen produciendo sus anchoas bajo la marca Vicente Marino, y, tal como explica José, «con el amarillo que escogió mi abuelo como imagen». Sin embargo, con el paso del tiempo, los preciados boquerones atravesaron un momento de crisis.

A finales del siglo XX, el mundo, con su insaciable apetito de este pececillo plateado, llevó las anchoas del Cantábrico al borde de la extinción. Tras cinco años de paro biológico sin excepción, vuelve a haber pescado en cantidad: la biomasa, que se había visto reducida a diez millones de toneladas, en la actualidad se ha multiplicado por diez. La cuota de capturas se ha restringido a veinticinco mil toneladas, y algunas empresas sicilianas han adquirido millones de kilos con vistas a elaborar el producto en Albania, Túnez y Marruecos. Las empresas del norte de España, cuyos costes de producción son más elevados, están tratando de obtener el reconocimiento Igp (Indicación geográfica protegida) para las anchoas pescadas y elaboradas en el Cantábrico. Bien está lo que bien acaba, ¿no?

Pero mi amigo no parece convencido.

—Verás, Oscar, existe el gran problema del recambio generacional del personal de las flotas pesqueras. El norte de España en general, y el País Vasco en particular, disfruta de un óptimo nivel económico, y, aunque los pescadores se ganan bien la vida, los jóvenes, como sucede en todas partes, rechazan el trabajo de sus padres. Los inmigrantes cubrieron esos puestos, pero con la segunda generación volvemos a encontrarnos en las mismas. El peligro radica en que esos barcos tan estupendos están siendo desguazados con el paso del tiempo y ya no son reemplazados.

Biarritz, con sus olas, sus surfistas y su olor a sal, hace las veces de telón de fondo de esta conversación nostálgica sobre un feliz descubrimiento.

Sin embargo, José conserva la mirada de los que han luchado toda su vida por llevar las anchoas del Cantábrico a todas las mesas, y no solo eso. Su mirada es la de un luchador, cansado, pero siempre optimista.

Hay un motivo para ello. Cuando en 1936 estalló la guerra civil y Marino estaba en Laredo, adonde se replegaron los vascos tras la toma de Bilbao; y cuando poco después la Italia fascista intervino con sus tropas en favor de los insurrectos franquistas, de pronto la familia Marino se vio en peligro, y los padres y los hermanos mayores de José se refugiaron en un hotelito para no acabar ajusticiados por los exaltados locales. «¡Italianos fascistas, hay que fusilarlos!», les oían gritar a través de las ventanas. Más tarde fueron evacuados, escoltados hasta Santander; los condujeron mar adentro en una barca de pesca hasta el famosísimo «acorazado de bolsillo» modelo Deutschland, junto con otros italianos y alemanes de la zona. Una vez desembarcaron en la costa vascofrancesa de San Juan de Luz regresaron a Sicilia con la familia.

Pero ahí no acaba la historia.

El padre de José quería regresar a España y partió en cuanto el norte cayó en manos de los franquistas, en 1938. Lo que se encontró ya no era aquel lugar ventoso y acogedor que recordaba. Toda la producción de Orio y Laredo había desaparecido, confiscada para satisfacer las necesidades del ejército.

Así que Vicente tuvo que comenzar prácticamente de cero.

Carolina, su esposa y madre del pequeño José, contaba que durante muchos años, al amanecer, desde su casa en el País Vasco, a menudo se oían los lamentos y las súplicas de los condenados a muerte.

De pronto, la máquina del tiempo parece atascarse en la mente de José.

—Dime, Oscar, ¿cómo no he de ser antifascista con una historia así sobre mis espaldas? —Detrás de nosotros, la playa se está retrayendo con la marea alta—. No lo olvides, hay que seguir manteniéndose alerta. Estoy escuchando a mi alrededor ciertos razonamientos que dan mucho mucho miedo.

Y así nos despedimos, mientras el mar Cantábrico baña la línea de arena dorada, y algún que otro viejo pesquero finalmente puede volver a surcar las aguas.

2

El vinagre balsámico tradicional de Módena

¡Silencio, no lo molestemos!

Hablo de ello con Massimo Bottura

Cuando Massimo Bottura habla del vinagre balsámico tradicional de Módena, siempre se emociona. Él, el mejor cocinero del mundo, sigue siendo irrenunciablemente un hijo de su tierra: la Emilia. Aunque sienta y demuestre un profundo apego por muchísimos productos emiliano-romañoles, lo cierto es que profesa un amor apasionado por este condimento líquido pero denso, fruto de años y años de envejecimiento

Es como si detrás de su excelencia pudieran vislumbrarse las huellas de siglos de trabajo, de esfuerzo, de tradición, de historias campestres y ducales. Cuando Massimo sostiene una botellita de balsámico se asemeja a un héroe, a un caballero del Risorgimento que hace ondear la bandera tricolor. Parece estar diciéndote: «¿Eres consciente de lo que estás vertiendo en tu plato?». Y a menudo lo dice tal cual.

Está tan enamorado de este producto que lo produce él mismo. Un día me llevó a ver su bodega, que se encuentra en la buhardilla de Casa Maria Luigia, su nuevo lugar de acogida y restauración en la campiña modenesa. Allí se encuentra el misterioso y vívido sepulcro del oro de Módena. Cuando accedes a ese lugar, y no estás solo, te habla en voz baja para no perturbar aquel silencioso trasiego de moléculas que con extrema lentitud conducirán al prodigio.

Es una buhardilla con cierto aire de bodega. Porque se precisan notables contrastes térmicos, hasta de 50 ºC, para elaborar un gran balsámico. Se necesita tiempo, mucho tiempo, y también una batería de barricas, de mayor a menor capacidad, y de distintas medidas, que no sean menos de cinco, donde el mosto cocido irá pasando de año en año de la primera a la última, convirtiéndose así en el balsámico tradicional de Módena.

De Módena, pero también de Reggio Emilia, donde lo elaboran exactamente del mismo modo y por eso está igual de bueno.

Hubo un tiempo en que los dos consorcios se atribuían la paternidad del balsámico, pero finalmente todos coinciden en que su verdadero lugar de nacimiento fue la corte de los Estensi, que eran duques no solo de Ferrara, sino también de Módena y de Reggio Emilia. Así pues, esta joya tiene dos madres, y ambas se llevan bien. Pero las raíces del balsámico se remontan a mucho antes de los siglos XV y XVI. Si queremos dar con su primera serendipia, tendremos que retroceder mucho más en el tiempo.

Se da por hecho que todo partió de la fermentación natural de la saba —el mosto cocido—, de la que se obtenía el dulce cociendo la fruta, una práctica propia de la cultura rural que se llevaba a cabo desde hacía miles de años. Pero no existen relatos precisos acerca de quién descubrió casualmente por primera vez que mezclando saba y vinagre se obtenía un excelente conservante, además de un dulce condimento.

De hecho, la línea temporal de esta práctica conduce a los pueblos más antiguos y más revolucionarios de la historia. Existen pruebas de que, al igual que sucede con tantas otras increíbles tradiciones, hacia el año 3000 a. C. ya era común en Mesopotamia el uso extendido de vinagres y mostos de uva para conservar y condimentar los alimentos.

Esta práctica llegó al Mediterráneo en torno al año 1000 a. C., y fueron los egipcios quienes la introdujeron. El paso de las pirámides al Imperio romano fue inevitable: no había mesa en la capital sin acetabulum, esto es, sin la botella que solía contener el vinagre, que a menudo era un vinagre especial mezclado con mosto de uva. Además, se sabe que los romanos eran auténticos sibaritas. Más adelante, aunque en la Edad Media muchas buenas prácticas de la agricultura y de la cocina romana fueron abandonadas, la del mosto y el vinagre, en cambio, fue perfeccionada, sobre todo, gracias a las comunidades monacales.

Y así llegamos al año 1046. El vinagre especial emiliano ya debía ser un producto importante, porque Enrique II de Franconia, estando de paso por Plasencia emiliana, pide expresamente ese vinagre del que le habían hablado muy bien, y que se producía en el castillo de Canossa, a dieciocho kilómetros de Reggio Emilia.

Durante el Renacimiento, cuando volvió a estar en auge la cocina rica en platos elaborados, sabores y efectos especiales, en las cortes de toda Europa no podía faltar el famoso vinagre agridulce de Reggio y Módena.

En 1598, César de Este se vio obligado a ceder Ferrara al Estado Pontificio y se retiró a Módena, que desde ese año se convertiría en la capital del ducado de los Estensi.

Bocado número uno: se llevó consigo los vinagres de Ferrara, que a partir de entonces comenzaron a integrarse con los mostos cocidos de Módena y Reggio. De la fusión de estas tradiciones nació, más o menos, el balsámico tal como hoy lo conocemos, aunque todavía habrá que esperar a finales del siglo XVIII para poder leer la palabra «balsámico» en los registros del Palacio Ducal.

Y, para terminar, los dos últimos episodios que rubrican esta historia.

El primero hace referencia al general Bonaparte. Napoleón llegó a Módena en 1805 y tuvo la ocurrencia de desmantelar las espléndidas acetaie —bodegas situadas en desvanes y altillos acondicionados para elaborar el vinagre balsámico— ducales para venderlas a las ricas familias burguesas de la provincia de Módena. Su objetivo: engrosar las arcas del ejército francés. En realidad tuvo un efecto positivo para la difusión de la cultura del balsámico también entre estratos sociales más humildes que los de los aristocráticos ambientes ducales.

El segundo atañe al reino saboyano, y, como piamontés que soy, reconozco que me avergüenza un poco, pero se trata de una serendipia, así que no me queda otra que contarla.

Con la Unificación italiana, Víctor Manuel II pasó por Módena y decidió hacer una sustanciosa escala gastronómica. Aunque aún no había abierto la Osteria Francescana de Bottura, Módena ya era un enclave culinario de renombre, y nuestro Víctor era un tipo más bien comilón.

Tras el enésimo cumplido que el rey dedicó al vinagre balsámico, los modeneses decidieron regalarle una acetaia completa: la batería de barricas, su valioso contenido y, naturalmente, un montón de recomendaciones sobre cómo se debía proceder.

Pero los piamonteses, después de haber instalado la acetaia en un desván de la corte en Turín, se olvidaron por completo de las instrucciones, el delicado proceso de contaminación falló y la acetaia quedó inservible.

Por suerte, un noble del séquito saboyano, gran apasionado del balsámico, le escribió una carta a Francesco Aggazzotti, un modenés que por aquel entonces era el mayor entendido en la materia.

Pues bien, en la actualidad, la respuesta a aquella carta que se remonta a más de un siglo y medio constituye el documento histórico-científico más importante que existe sobre el vinagre balsámico.

La carta de Aggazzotti se ha convertido en la piedra angular de la actual técnica de producción del vinagre balsámico tradicional de Módena. Me reconforta pensar que aquellos piamonteses tan descuidados acabaron resultando, aunque involuntariamente, útiles a la causa.

Ahora estoy aquí, en el desván de Casa Maria Luigia, sin palabras, visitando la acetaia de Bottura, el Aggazzotti del tercer milenio. Se respira un olor a tiempo, a madera y a mosto seco, a infinita paciencia. El nacimiento de esta acetaia también suena un poco a serendipia. Durante la restauración de la villa, hallaron, justamente en el desván, un buen número de botas. Desde luego, el vinagre y el aspecto de las botas no convencieron ni a Massimo ni a su equipo, no estaban alineadas con la energía positiva de aquel lugar. Pero gracias a la ayuda de la Hermandad del Vinagre Balsámico Tradicional de Spilamberto, fueron sustituidas. Renzi, el legendario tonelero, fabricó una nueva batería, el espacio ha recobrado su dignidad y sus maravillas han salido a la luz. El gran chef sigue explicándome el proyecto: «Tal como hicimos con el jardín, aquí también hemos querido restaurar con amor un lugar que necesitaba expresarse de nuevo. Ser un espacio de acogida. Hoy, para mí es un placer, un honor, hacerme cargo de una acetaia que ya existía y le daba un alma a esta casa, mucho antes de que nosotros llegáramos».

Entonces, ¿lo que mueve y conmueve a Massimo es únicamente su amor por el balsámico, o detrás hay un amor aún más grande? La misión que ha emprendido ¿acaso no está inspirada en la voluntad de restituir el honor y la respetabilidad a esas tradiciones olvidadas?

Al fondo de las escaleras de la primera planta, el olor del vinagre te envuelve y te invita a subir. La acetaia está oculta entre estancias, en el desván de Casa Maria Luigia. Es una joya que debe custodiarse: igual que no es sencillo crear el balsámico, tampoco ha de ser sencillo llegar a sus cofres. La luz es difusa, golpea las botas de través, y en la penumbra el tiempo parece detenerse

«Este es un lugar de silencio, casi sagrado. Sin embargo, nos encanta venir aquí con nuestros clientes y probar juntos un producto que, con unas pocas gotas, parece interpretar la esencia de nuestro ADN».

Sonrío con socarronería. «Massimo, Massimo... ¡Ya sabía yo que sacarías lo del ADN!». Ahora ya no puedo seguir eludiendo la última, esencial pregunta, y él lo sabe. Su sombra en la pared comienza a hablar: otro salto hacia el pasado. ¿Dónde mejor que aquí arriba?

«Ya cuando era pequeño seguía con pasión los antiguos gestos con los que nuestros ancianos se movían alrededor de las botas. En la penumbra de la acetaia sucedía algo mágico, y aquel perfume me embriagaba. Aquí, en Emilia, por nuestras venas no corre sangre, sino vinagre balsámico, forma parte de nosotros desde el instante en que venimos al mundo hasta nuestro último suspiro. El vinagre balsámico representa profundamente nuestra manera de vivir: volar y soñar, sin por ello perder el contacto con la cotidianidad, disfrutándola día tras día. Este extraordinario producto también constituye una metáfora perfecta de cómo enfoco mi trabajo y el de mi equipo. Festina lente, decía Augusto, “apresúrate despacio”, conjugando dos valores que pueden parecer contrapuestos: lentitud y rapidez. Quiere decir ser capaz de proceder lentamente, paso a paso, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. El proceso lento engloba, a su vez, la propensión al cambio mediante transformaciones progresivas y conexiones interactivas. En definitiva, un proceder con lentitud que se transforma en evolucionar. Hacia un inestimable resultado final».

La sombra se sume en el silencio. Ha llegado el momento: por fin nuestras papilas gustativas pueden abrirse al espléndido y tan esperado resultado final.

3

El amarone

El recioto se ha escapado

Hablo de ello con Marilisa Allegrini

Para comprender bien la historia que estamos a punto de contar es importante saber que existe una zona con abundantes colinas al oeste de la ciudad de Verona, delimitada por el Adigio, que se extiende hacia el norte hasta Lessinia. Esta lengua de tierra veneciana se llama Valpolicella.

Ocupa ocho comuni o municipios, tiene una extensión de doscientos cuarenta kilómetros cuadrados de verdísimas colinas prealpinas y está acotada por fronteras naturales, ríos y fértiles valles. En tiempos de los romanos la Valpolicella ya era famosa por sus productos enológicos, procedentes de tres variedades de uva autóctonas principales: corvina, rondinella y corvinone. Ya por entonces se elaboraban dos vinos que han llegado hasta nuestros días: el Valpolicella, un tinto fresco, que hay que beber joven, y el recioto, un vino dulce elaborado con uvas pasas, propenso al envejecimiento.

Hasta mucho después, poco menos de medio siglo atrás, no se produjo el error. Y, como en todas estas historias, de la equivocación nació un nuevo producto, hoy en día más célebre que los demás. El amarone.

Marilisa Allegrini es, ante todo, una amiga.

Hija y nieta de dos grandes productores, ahora es ella quien se ocupa de producir y vender por todo el mundo un gran amarone. Sus predecesores fueron los primeros creadores de este vino, un «vino equivocado» que, para estupor de todos, se ha convertido en un éxito planetario.

—El amarone ya es uno de los vinos que, junto con otros pocos, puede considerarse el símbolo del made in Italy de los últimos años. Oscar, como bien sabes, la vida está llena de sorpresas, unas veces buenas y otras no. Hemos aprendido que debemos aceptarlas, hemos de saber transformarlas en oportunidades, aun cuando se trate de incidentes o de obstáculos que surgen en el camino.

Marilisa me guiña un ojo. Ahora se entiende por qué nos hemos hecho amigos. Compartimos una fe inquebrantable en la capacidad humana para convertir las adversidades en fortalezas. Solo se necesitan tres pasos: aceptar la imperfección, aprender a gestionarla y no renunciar jamás. Tenemos en común nuestra confianza en las serendipias. Y yo quiero escuchar la suya, la de este vino que se ha hecho tan famoso.

—La historia del amarone nace de otro vino, su antepasado, totalmente distinto desde el punto de vista organoléptico, pero producido con la misma técnica.

Así, empieza por referirse al recioto, cuyo nombre procede de la palabra recie, del dialecto véneto, que significa «orejas». Este vino, que ya se consumía en tiempos de la antigua Roma, se elaboraba con uva corvina, cuyos racimos se caracterizan por tener un cuerpo con dos alas laterales ¡que realmente parecen orejas!

Cuando los racimos están en la planta, las recie son las partes más expuestas al sol y, por consiguiente, al madurar alcanzan una mayor concentración de azúcares. Los pequeños artesanos productores de vino en Valpolicella descubrieron que, si ponían a secar esa parte del racimo, se obtenía un néctar delicioso. De ahí que les pareciera natural llamarlo recioto. Este vino, con este nombre, estaba presente en las mesas de los emperadores romanos.

En el año 500 d. C., cuando Verona ya era un importante centro logístico y comercial, Casiodoro, hombre de Estado y ministro de Teodorico —el rey de los ostrogodos—, describe la producción del recioto en una carta al senado:

Quiero referir cuán particular es el modo de hacerlo: se escoge en otoño la uva de las vides de las domésticas pérgolas, se cuelga del revés, se conserva en sus recipientes y se custodia en repositorios al uso. Se deja consolidar un tiempo, sin que se haga líquida; así trasuda sus insulsos humores y se endulza suavemente. Se mantiene así hasta el mes de diciembre, hasta que el invierno la hace fluir, y como por arte de magia el vino empieza a ser nuevo, cuando en todas las bodegas ya ha envejecido.

Y sigue con una espléndida descripción organoléptica del recioto:

[Este vino] es puro por su singular sabor, regio por su color, hasta el punto de que creerías que sus fuentes están teñidas de púrpura, o que de púrpura está hecho expresamente su licor. Su dulzura se siente con una suavidad increíble, su densidad se confirma con una firmeza difícil de expresar, y su tacto es tan espeso que dirías de él que es un líquido carnoso, o una bebida que puede comerse.

Más allá de la poesía que acompaña este documento, uno se pregunta si hoy en día sigue elaborándose así.

—En efecto. El método ha seguido siendo más o menos el mismo, si bien la técnica moderna ayuda mucho. En primer lugar, ya no se seleccionan únicamente las recie, sino que se eligen los mejores racimos del viñedo. Después, las uvas se disponen en cajones, se trasladan a unos locales bien ventilados y se dejan secar durante el periodo invernal. A lo largo de este tiempo, que nosotros llamamos de letargo activo, pierden cerca de un cuarenta por ciento de su peso original. El agua que hay en el interior del grano de uva «respira», es decir, se evapora, y cuando se procede al prensado, el contenido de azúcar es elevadísimo. Durante la fermentación, las levaduras solo transforman una parte de los azúcares en alcohol; de ahí que el vino se caracterice por poseer un residuo de azúcar muy elevado.

—Pero, Marilisa, ¡aún no me has hablado del amarone!

Ella sonríe. Llegados a este punto, estoy seguro de que vosotros estáis pensando lo mismo.

El amarone nació de un error durante la maduración de la uva para el recioto. Con algunas añadas sucedía que no se respetaban suficientemente los periodos de sobremaduración, los granos no alcanzaban un contenido de azúcar lo bastante elevado como para detener la fermentación y, en consecuencia, no adquirían ese agrado de dulzura tan intenso. Así, todos los azúcares se convertían en alcohol, y el vino obtenido no era tan dulce, tan amable, sino que se volvía seco y más recio.

El recioto ya no era tal, se convertía en recioto scapà, es decir, «escapado». Así se llamó inicialmente este vino anómalo, del que pensaban justamente eso, que se les había escapado de las manos. No fue hasta más tarde cuando recibió el nombre de amarone. En italiano, lo contrario de dolce («dulce») es amaro («amargo»).

—En realidad, el vino no tiene nada de amargo, simplemente es seco —puntualiza mi amiga—. En cualquier caso, al principio no tenía mercado. Era un vino que se consumía en familia, como un amargante más que se tomaba al final de las comidas, un digestivo, ¿comprendes? Giovanni, mi padre, siempre me contaba que el abuelo Valentino, cada vez que en lugar de recioto salía amarone, pensaba en una desgracia. «¡Una desgracia terrible como el granizo!», decía el abuelo, y ya te debes de imaginar cuán formidables enemigos son las piedras de hielo para los campesinos. Cada vez que salía amarone, la familia veía esfumarse los beneficios de una añada entera.

Pero al cabo de un tiempo alguien tuvo la intuición.

A finales de los años cincuenta del pasado siglo, algunos productores empezaron a olerse el negocio: el amarone también podía gustar fuera de las mesas familiares. Entre ellos estaban Giovanni y Valentino Allegrini, y el tiempo les dio la razón. En los últimos años, el amarone ha gozado de un gran éxito comercial, habida cuenta de que, entre los grandes vinos tintos italianos, este destaca por sus características organolépticas únicas e inconfundibles.

Con el tiempo, la técnica de la apasimentación ha evolucionado y se ha optimizado para producir desde el principio dos vinos distintos: recioto y amarone. Y también ha cambiado la regulación de sus nombres: desde 1968 la Doc que los identifica exige llamarlos Recioto Classico della Valpolicella y Amarone Classico della Valpolicella, considerándolos dos vinos distintos e igualmente válidos.

Actualmente el amarone se bebe en todo el mundo. Se producen catorce millones de botellas al año, más o menos como el barolo, cuya historia, sin embargo, es mucho más larga.

—También hay que decir que esto es así gracias al gran esfuerzo de investigación llevado a cabo para hacer evolucionar la tradición desde el respeto. —Marilisa me explica, tras lograr que nos lo confiese con toda modestia, que los principales innovadores fueron la familia Allegrini: en 1998 crearon Terre di Fumane, un moderno centro de apasimentación para optimizar los espacios productivos y prevenir posibles riesgos derivados del exceso de humedad—. Y es que la humedad, que con alguna que otra añada nos persigue durante todo el otoño, puede provocar la formación de moho.

No, no sería lo ideal.

El amarone es la expresión de un territorio único. Y es el más longevo de los vinos italianos: puede garantizar emociones inesperadas incluso después de décadas de envejecimiento gracias a su riqueza gusto-olfativa.

—En nuestra bodega resulta normal, y hasta necesario, ofrecer una interpretación rigurosa y al mismo tiempo dirigida al disfrute. A mí me encanta el amarone intenso, con cuerpo, pero a la vez equilibrado, sin incurrir jamás en excesos extractivos. Su alto contenido alcohólico es una de las consecuencias naturales del proceso de apasimentación, pero la estructura compleja y potente que lo caracteriza —Marilisa se interrumpe un segundo— jamás debe hacernos perder de vista su elegancia.

Esta historia, con un final tan feliz, casi podría hacernos pensar que hoy por hoy todos se han olvidado del bueno y viejo recioto. Pero no es así. Toda serendipia no hace sino ampliar las posibilidades, no destruye en absoluto lo que había antes. El recioto de la familia Allegrini sigue siendo igualmente una joya de su producción, y justamente es este vino el que está dedicado al padre de Marilisa. Después de todo, era él quien, durante las comidas con los primos y demás parientes, entre grandes platos y postres, se encargaba de descorchar el vino. Y sí, es cierto, Giovanni siempre cruzaba los dedos deseando que fuera un recioto, su vino predilecto. ¡No como el granizo!

4

El babà napolitano

Desde Francia con amor

Hablo de ello con Gennaro Esposito

La primera vez que hablé con Gennaro Esposito fue hace quince años. Yo estaba en los albores de Eataly y solía viajar mucho a Campania en busca de los productos que aquella tierra bendecida por el sol, el mar y la brisa nos regala con la llegada de cada estación. Me encantaba Nápoles, desde luego, y su zona de tierra adentro, con sus exquisitas queserías, pero... no hay nada que hacer, mi corazón palpitaba por el litoral. Por una parte, Amalfi, y por la otra, Sorrento. Las estrechas curvas que se insinuaban entre las rocas cortadas a pico sobre el Tirreno eran mi parte preferida del viaje.

Fue precisamente en el litoral sorrentino, que se despliega entre Castelammare di Stabia y Massa Lubrense, donde encontré los mejores lugares en los que darme un buen atracón, y también a un gran amigo: Pasquale Buonocore. Solo el nombre ya bastaría para garantizar su «napolitaneidad», pero es que además él lo es, profundamente, en sus sentimientos: un auténtico monumento humano al ser napolitano.

Pasquale y yo aplicamos un equilibrio muy nuestro: compensamos larguísimas jornadas de trabajo con algunas cenas memorables. Por aquel entonces ya habíamos probado tantos, tantísimos restaurantes en el litoral sorrentino que decidimos, en virtud de nuestro conocimiento, cuáles eran nuestros dos preferidos: La Torre, en Santa Maria di Massa Lubrense y —con el mismo nombre, por esas cosas que tiene el azar— la otra Torre, esta llamada del Saracino —«del Sarraceno»— que está en Vico Equense. Si en el primer restaurante, Tonino, alias One fire, porque es todo ’nu fuoco —«todo fuego»—, bailaba entre las mesas mientras Maria, su esposa, sudaba en los fogones, en Vico, quien estaba al mando de la tropa era el gran chef Gennaro Esposito. Por un lado, platos excelentes y simples; por el otro, investigación e innovación con las materias primas del mar y de los montes sorrentinos, pero sin faltar jamás el respeto a las tradiciones.

¿Qué tenían en común para habernos enamorado? Por muy dicotómicos que pudieran parecer, el hecho era que, en cuanto cruzabas la puerta, te embargaba una sensación de bienestar, de hospitalidad, de total armonía con el territorio, de peculiar autenticidad. Así que, cuando nos dejábamos caer por la zona, o era Tonino, o era Gennaro.

Una noche que habíamos decidido encaminarnos a Vico, se nos unieron Bruno Fieno, uno de mis socios históricos tanto en Unieuro como en Eataly, y Corrado Colli, que recientemente había sido nombrado mi sucesor en Unieuro, un tipo realmente estupendo. En cuanto nos sentamos, dije: «Gennaro, esta noche decides tú. Nos fiamos de ti». El chef nos preparó una cena tan soberbia que, quince años después, aquí estoy para contarla. Aquellos aromas, aquellos colores, aquellos sabores salinos, cítricos... y tantas otras cosas. Fue tal el gusto que nos dimos que parecíamos drogados: de regreso a Castellammare Pasquale conducía, e hicimos aquellos quince kilómetros a una media de diez por hora, solo en primera y en segunda, sin llegar a poner la tercera marcha. Recuerdo que cantábamos canciones napolitanas a voz en grito, de tanto como habíamos comido, gozado y, sobre todo, bebido.

También recuerdo que antes de salir de la Torre del Saracino, Corrado le hincó el diente a su babá, el sexto, tal era la pasión que le despertaba aquel dulce. Un bocado y... zas.

Pensaba que tenía que partir de este punto para hablaros del babà. Pensaba que, si lo hacía así, entonces sería capaz de describirlo, acompañándolo de las calles de la costa, de aquellas melódicas canciones, de aquella legendaria velada, pero nada.

He vuelto al establecimiento de Gennaro y le he dicho que yo solo no me veía capaz. Que era él quien debía contarnos la verdadera historia del babá.

—Verás, Oscar, el nacimiento del babà es controvertido.

—¿Por qué?

—Porque no existe una única historia verídica que explique cómo se inventó este célebre y valioso dulce de nuestra tradición.

—¿No nació en Nápoles?

—¡Desde luego que no! —Gennaro se ríe, a continuación, se aclara la garganta y dibuja un dos con los dedos—. Existen dos leyendas sobre el nacimiento del babà —me explica—, pero ambas tienen el mismo comienzo. Estamos a mediados del siglo XVIII.

»A Estanislao, duque de Lorena y exrey de Polonia, le encantaba el babka, el kugelhopf austriaco, un dulce con azafrán y frutas confitadas. Le gustaba tanto que, cuando se quedaba seco y duro, ordenaba que lo bañaran en licor. Aquí la historia se bifurca —dice Gennaro, trazando un uno con el índice—, y he aquí la primera versión: es posible que se llevaran a cabo varias tentativas, que el propio Estanislao lo hiciera empapando el bizcocho en su vaso, hasta que probó el sabor del babka con el vino de Madeira. Más tarde, cuando el dulce llegó a la corte de Versalles con la Revolución francesa, sustituyeron el madeira por ron.

»Así que, prácticamente, el babà nació gracias a un rey destronado que disponía de mucho tiempo para dedicarlo a sus placeres culinarios. Pero, entonces, ¿dónde está la serendipia?

»La serendipia está en la segunda historia, que es mi versión preferida porque demuestra que la opción de mojar el babà en licor no es sino el resultado de un gesto totalmente casual —me cuenta Gennaro.

Yo también me inclino por la segunda historia; ahora os toca decidir a vosotros.

Según parece, un día, Estanislao, harto del habitual postre de la corte, lo arrojó contra la mesa donde comía. Imaginaos cuán larga podía ser la mesa y cuán lejos podía lanzar lo que le diera la gana, pues era un exsoberano. Como decíamos, decidió lanzar el dulce, y, casualmente, este chocó con una botella de madeira que, al volcarse, lo empapó.

—Un gesto involuntario, un error, si queremos. Pero a veces, lo sublime nace de los errores —Y lo sublime acabó llegando a Nápoles tras un largo paseo por Europa. Giovanni me resume este largo recorrido del babà—: María, hija de Estanislao, se casó con Luis XV, rey de Francia, y se llevó consigo a Versalles al repostero de su padre, el polaco Nicolas Stohrer. Él fue quien reemplazó el madeira por ron jamaicano para horror del suegro inventor. El hecho es que, con el ron, el babà obtuvo un gran éxito también durante el siguiente reinado: el del infausto Luis XVI. Pero si tú en Versalles ordenas que te horneen bizcochos babà, mientras en París falta el pan, tarde o temprano acabarán decapitándote.

»Mucho antes de que llegaran los patíbulos a Versalles, en la corte ya residía una gran amante del babà: la hermana de la reina María Antonieta, María Carolina de Austria, que se convirtió en la esposa del rey de Nápoles Fernando IV de Borbón. Carolina se llevó consigo a Nápoles el babà a finales del siglo XVIII y, Oscar, tú sabes cómo somos los napolitanos cuando nos enamoramos, se desató la moda del babà. Cincuenta años más tarde, a mediados del siglo XIX, se había convertido en el rey absoluto de los dulces de Nápoles: suprimido por la Revolución francesa y adoptado por la burguesía napolitana. Los hijos, como bien sabes, son de quien los cría, no de quien los hace.

Un dulce que, de carroza en carroza, acabó encontrando un hogar lejos de donde había nacido. Para los pasteleros se ha convertido en la clásica prueba del nueve: aunque se trate de un postre con el que todos se aventuran, constituye un examen extremadamente difícil de superar, y del que nadie puede librarse. Gennaro me explica que hay numerosos factores de dificultad: la fermentación, la técnica de amasado, la elasticidad de la masa... todos ellos factores que contribuyen a que su elaboración sea menos simple de lo que cabría imaginar.

—Destreza y sensibilidad son cualidades indispensables para preparar un buen babà, razón por la cual este dulce es tan digno de respeto. Las normas que aprendí cuando era un muchacho siguen siendo válidas hoy en día: resulta determinante estar atento a que el babà se bañe a la temperatura justa, antes de dejar que se embeba bien, para a continuación escurrirlo con delicadeza. El riesgo de equivocarse está a la vuelta de la esquina. Nosotros, en la Torre del Saracino, tenemos un pequeño secreto. Lo servimos bañado al momento, para ofrecer a nuestros clientes una combinación de lo más equilibrada entre la fragancia de la masa y la densidad del ron. El baño ha de estar bien caliente, y por último lo enriquecemos todo con crema pastelera y fresitas silvestres, para que aún resulte más apetitoso.

Se me hace la boca agua. Y aunque yo no diga nada, Gennaro me ha entendido:

—Parloteando uno no llena la panza. —Él lo sabe mejor que nadie. Esboza una sonrisa y añade—: Venga, siéntate... ¿qué tal si tú y yo damos buena cuenta de este babà?

5

El barolo

Diréis que soy un loco

Hablo de ello con Carlo Petrini

Está amaneciendo. Viernes, 22 de octubre de 1841. La Des Geneys, una fragata de la Marina Real, zarpa del puerto de Génova al mando del capitán de navío Giorgio Mameli.

Destino: Río de Janeiro, Brasil.

El cargamento consiste en ciento cuarenta y un barriles de vino tinto de 1840, más alguna que otra botella de 1838. Se trata de un vino producido en las bodegas de la Hacienda Real de Pollenzo, elaborado con uvas nebbiolo provenientes de Roddi, Verduno, Santa Vittoria d’Alba y Serralunga. Pero no se trata de una venta: en la etiqueta de envío han escrito «Prueba de entrega a América». En efecto, aquel vino, después de haber atravesado el Atlántico, de enfrentarse al oleaje oceánico y a las imprevisibles turbulencias del invierno, de haber sufrido un shock térmico al pasar el Ecuador, después de haber permanecido dos años en Brasil (obviamente sometido a las pruebas de rigor), tuvo que regresar a Génova, y de allí nuevamente a la Hacienda del rey Carlos Alberto, a medio camino entre Bra y Alba, y a la misma bodega donde había sido elaborado. Un experimento.

Así pues, en el invierno de 1843, la Des Geneys regresa al puerto ligur con los mismos barriles que llevaba a bordo cuando partió.

Los vinos de Pollenzo no solo regresaron incólumes de América, sino incluso bastante mejorados. En pocas palabras, este es el secreto de que nuestros vinos logren realizar viajes larguísimos sin sufrir el menor perjuicio; y también es el modo de acabar con el descrédito que desde hace siglos envilece a nuestro vino, en comparación con otros muchos que proceden del extranjero. El Piamonte es apto para suministrarlo y capaz de transportarlo de un polo de la Tierra al otro sin sufrir ninguna alteración nociva.

Quien escribía esto era el general Paolo Francesco Staglieno, que fue quien concibió la expedición.

Es él quien abre de nuevo los barriles y, como podéis imaginaros, no cabe en sí de gozo. Él es quien prepara ese vino nebiolo, añadiéndole, según parece, un poco de Barbera. Él es quien lo ha innovado mediante dos operaciones que consideraba esenciales para que durase: añadir sulfatos y clarificar. El general Staglieno, haciendo honor a las tradiciones militares y políticas de su blasonada familia genovesa, había seguido la carrera militar sirviendo como comandante del fuerte de Bard en el valle de Aosta. Sin embargo, su inclinación natural —lo que hoy definiríamos elegantemente como su daimon— era el mundo del vino. Pero no solo como aficionado, a Staglieno le encantaba hacer vino y, sobre todo, innovarlo. Era un enólogo avanzado a su tiempo, ya lo era antes de que existieran las escuelas, e incluso antes de que esta palabra significase algo.

Tras el resultado del experimento llevado a cabo a bordo del Des Geneys, Carlo Alberto no dudó: puso en sus manos la Hacienda Real de Pollenzo, que había comprado y acondicionado precisamente con el objetivo de investigar y mejorar los productos de la agricultura piamontesa. En particular, el vino.

Y Staglieno no lo defraudó. La energía y la determinación que hay en sus palabras resulta desarmante:

Diréis que soy un loco, como ya lo han dicho tantos otros, que pretendo enderezarles las piernas a los cojos con mis pretensiones de cambiar el método de vinificación en el Piamonte, que su majestad real me ha permitido ejercitar mi método de vinificación en su patrimonio particular, pero, aunque arruine todo el vino, es necesario que tengáis paciencia y me dejéis hacer.

El nebiolo, según el general, tenía que ser muy distinto del que por entonces se producía normalmente en las tierras de los alrededores de Barolo. El vino de las Langhe, hasta mediados del siglo XIX, era dulce, turbio y con aguja. Staglieno lo quería «seco, límpido, transparente, que sea generoso, alcohólico, agradable al paladar y un vino exquisito y salubre, que conserve un aroma fragante. Entonces podrá expedirse a los países más lejanos y no tendrá nada que envidiar a los burdeos y los borgoñas».

Él se imaginaba, con aquella maravillosa uva nebbiolo a su disposición, que podría crear un vino aproximadamente de las mismas características que hoy en día hacen del barolo uno de los tintos más apreciados del mundo. Estudió, experimentó y revolucionó el vino con tal de alcanzar su objetivo.

Probablemente, el general Paolo Francesco Staglieno sea la persona a quien más debemos en lo que respecta al éxito arrollador del barolo, hoy en día conocido en casi todo el mundo. Es muy probable que, si no hubiera llevado a cabo la extravagante empresa de enviar y traer de vuelta aquellos ciento cuarenta y un barriles desde el otro extremo del planeta, hoy en día el barolo sería otro vino, posiblemente menos atractivo. En mi opinión, aquel general no está siendo lo bastante recordado, por el bien que nos hizo a todo los langhenienses, y a los italianos en general.

Pero trasladémonos a Barolo.

Juliette Colbert, de aquel Colbert que fue ministro de finanzas del Rey Sol, llegó a Barolo como esposa del conde Falletti, principal presidente de los viñedos, así como del magnífico castillo de Barolo con bodega anexa. Juliette venía del Loira, una región francesa donde sabían hacer grandes vinos con V mayúscula. Después de haber probado el nebiolo producido en Barolo, decidió que con aquellas uvas podría hacerse algo mejor. Reclutó a uno de los grandes enólogos y comerciantes de vinos franceses, Louis Oudart, gran amigo suyo, que ya trabajaba con Camilo Benso, conde de Cavour. Con su compatriota, la condesa puso en práctica una serie de innovadores procesos, tanto en el campo como en la bodega, encaminados a mejorar el vino.

En 1845 la condesa Colbert Falletti alcanzó su objetivo de la forma más espectacular: trescientos veinticinco carros (uno por cada día del año, excluyendo la Cuaresma, pues la condesa era muy creyente) tirados por seiscientos bueyes, partieron de Barolo en dirección a Turín. Destino: el palacio real. Habían atado una bota de vino tinto a cada carro