8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Telescope Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Outbird

- Sprache: Deutsch

Clemens, der Erzähler des Buches, ist nahe der 50 und damit Teil einer Generation, die weit verwirrter ist, als ihr zukommt. Selten zuvor hat eine Generation ähnlich gut gelebt, auch wenn ihr Lamento über gefährdete Rentenansprüche nicht enden will. Clemens trifft auf seiner episodisch verwobenen Reise durch die Welt 50-jähriger Wohlstandsbürger ideale Paare, schmerzresistente Personalleiter, Scheidungsopfer und -gewinner, neurotische Unternehmensberater, buddhistisch begabte Therapeuten, komplexbeladene Österreicher, In-vitro-Fertilisations-Fetischisten, Radikalkatholiken, schwangere Aristokratinnen, osteuropäische Migranten, sprechende Hologramme, ethisch begabte Sozialmanager, praxisversierte Provinzler, westfälische Theatermänner und bieder-nymphomane Frauen. Clemens' Interesse für die oft paradoxen Lebenskonzepte 50-jähriger Frauen und Männer hat zwar voyeuristische Züge, ist jedoch keineswegs nüchtern und distanziert. Clemens ahnt: Das heimliche Gelächter, das 50-Jährige bei ihren kuriosen Versuchen begleitet, die Liebe, das Leben und Altern zu meistern, ist das Gelächter der Jugend, die noch nicht weiß, dass Jugend vergänglich ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Michael Haas

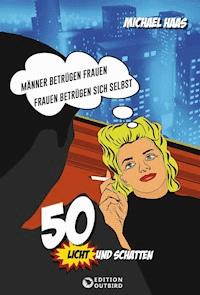

50. Licht und Schatten

Männer betrügen Frauen, Frauen betrügen sich selbst

Impressum

© Edition Outbird

Imprint im Telescope Verlag

www.edition-outbird.de

www.telescope-verlag.de

Für Barbara und Lea,

mein strahlendes Zwillingsgestirn,

und für meinen ältesten Freund Andreas

„Liebe, nicht deutsche Philosophie, ist die wahre Auslegung dieser Welt, wie immer auch die Auslegung der nächsten lauten mag.“

(Oscar Wilde)

„Was ist Liebe? Liebe ist in dieser Zeit kurioser Seelenverwirrung das letzte Mittel gegen das Gift der Skepsis, Verzweiflung und Aggression.

Ich wage die Behauptung, dass die meisten Menschen meines Alters über ihre Beziehung ihre Liebe vergessen, wenn nicht verloren haben.“

(Michael Haas)

Dieser Episodenroman ist rein fiktiv und gründet nicht auf wahren Begebenheiten. Alle geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.

Vorwort

Licht und Schatten ... – in einer modernen Welt, in der Verblendung, Unverständnis und Stumpfsinn mit alltäglichen kleinen Grausamkeiten in der Gesellschaft Hand in Hand gehen, sind die Inseln für seelenvolle Herzen rar geworden. Die Geschichten in diesem Buch vermögen Filme auszulösen, die unaufhaltsam über die Leinwand im Kopf flimmern – durchaus unterhaltsam und amüsant anzusehen, allerdings auch zutiefst berührend und aufwühlend, durch ihre unbarmherzige Wahrhaftigkeit und Nähe zur Realität.

Die tiefe Verbundenheit zwischen dem Autoren Michael Haas und mir ist bereits in unserer beider frühesten Jugend entstanden. Junge Rebellen, die oftmals Rücken an Rücken gegen geballte Ignoranz von außen und die Dämonen in ihrem Inneren kämpften – auf der Jagd nach scheinbar unerreichbaren Träumen in ihren eigenen Welten. Unsere Herzen hätten wir dabei mehr als einmal um Haaresbreite verloren und wir hätten es kaltblütig hingenommen, wären unsere Seelen auf der verzehrenden Suche verglüht. Glücklicherweise konnten wir beides behalten und weder Herz noch Seele sind in dunklen Kerkern verbrannt. Was sind schon ein paar Narben?

Nach vielen Jahren habe ich den „Dichterkomponisten“ wiedergefunden, der mir immer in Erinnerung geblieben ist. Den, der ganz genau weiß, dass die „Königin der Engel“ nur den wenigen erscheint, die ihren unermesslichen Wert erkennen.

In immerwährender Freundschaft

Andreas Löhr – Fliehende Stürme – Herbst 2017

1. Das Zwei-Paar-Dinner oder Mesalliance par excellence

Wir hatten uns zum Dinner verabredet, mit einem befreundeten Ehepaar, das uns in unerwarteter Drastik vor Augen führte, was es bedeutet, weibliche Intelligenz mit männlichem Chauvinismus zu verbinden – die Konsequenzen sind immer schrecklich, die daraus entstehenden Ehen entsetzlich.

Iris und Martin bildeten eine Mesalliance par excellence; die Franzosen haben oft die schöneren Vokabeln. Das wurde schon phänotypisch hervorgehoben. Martins gedrungener Körper, den sich die Adipositas und der Suff zur Herberge genommen hatten, war klein, kompakt und auf Effekt gekleidet. Ein expressives, enges, zu allem Unglück auf Taille geschnittenes Hemd, dessen Knöpfe sich mit großer Tapferkeit gegen das wuchernde Fett seines Bauches zur Wehr setzten, hing aus seinen Hosen, betont lässig und damit noch peinlicher als notwendig. Hautenge Jeans und rote Wildlederschuhe von bemerkenswerter Größe beherrschten den Rest der Erscheinung.

Martin lachte fortwährend, und das viel zu laut. Bei der Begrüßung presste er seinen massigen Körper gegen den zierlichen meiner Frau, anzüglich grinsend und stolz wie ein Pfau. Als alter Bekannter reklamierte er Sonderrechte und das unablässig. Seine Kinder mussten ihn mit Vornamen rufen, auch weil er Wert darauf legte, als gleichberechtigter Freund und nicht als Vater zu gelten. Martin kannte vielleicht sein Alter, aber gewiss nicht dessen Bedeutung.

Iris hingegen war sehr zurückgenommen, diskret und scheu. Eine hübsche Frau mit schönen, noblen Gesichtszügen war sie der fleischgewordene Antagonist zu ihrem Mann, der sich, als wir uns im Restaurant trafen, gleich dazu berufen fühlte, die ihm sinnvoll erscheinende Sitzordnung zu definieren, brüllend vor Lachen und kaum zu beruhigen. So saß ich ihm schließlich schicksalsergeben direkt gegenüber, links von seiner Frau, die er ständig taxierte, manchmal feixend, manchmal ermahnend. Wann immer es ihm nötig erschien, seinen Status als Chefprimatenmännchen unter Beweis zu stellen, beugte er sich weit über den Tisch, befingerte ihre Arme und schrie: „Iris, brav sein. Lächeln!“

Luise hatte er mir entrissen. Sie saß nun zur Linken des Troglodyten, der mit seinem derben Organ das ganze Restaurant unterhielt. „Na, was trinken wir vorneweg?“, schnaubte er fordernd. „Ein Bierchen? Einen Cocktail? Was nun?“ Seine ungepflegte Pranke – die Maniküre vieler Männer reduziert sich auf das unregelmäßige Benagen ihrer schmutzunterlegten Nägel – schlug krachend auf den Tisch, als seine Blicke ungeduldig den Kellner suchten. „Komm’ Luise, sei nicht so zurückhaltend“, grölte Martin, „es reicht doch, dass Iris ein Trauerkloß ist.“ Seine Kumpanei war alkoholgebadet, seine Galanterie, oder was er dafür hielt, ein Gieren nach Aufmerksamkeit. „Mit Iris auszugehen, ist absolut sinnlos“, begann er wieder, seine Frau herabzusetzen. „Um Mitternacht ist sie müde, macht schlapp und will immer nach Hause. Stimmt doch, Iris?“ Einmal mehr beugte sich Martin weit über den Tisch, zerstörte das schön gestaltete Blumendekors, drückte rüde den Oberarm seiner Frau und grinste gehässig.

Iris’ Gesicht hatte sich verdunkelt. Ihre Augen blickten inwendig und sie massierte mit melancholischem Lächeln ihren Arm, der nach dieser unmotivierten Attacke erheblich schmerzen musste. „Du siehst heute sehr elegant aus, Iris“, bemühte ich mich um eine freundliche Ablenkung, ignorierte die unverschämte Grimasse ihres Mannes, und fragte sie, wie es ihr in den letzten Wochen ergangen sei. Dankbar schaute sie auf, straffte ihre Schultern und lächelte wie ertappt. „Die letzte Zeit war etwas anstrengend. Die Kinder“, sie hatten zwei Söhne, beide noch in der Pubertät, „fordern mich momentan mehr als sonst und auch die Arbeit in der Boutique ist kräftezehrend.“ Iris, die immer gefasste, selbstlose Iris, hatte offensichtlich Kummer, wenn sie auch alles dafür tat, ihn zu verbergen. Für sie glich es einem Offenbarungseid, überhaupt zu erwähnen, dass nicht alles zum Besten stand. Ihr sanftes, weich konturiertes Gesicht konnte jedoch nicht verbergen, dass sie müde, erschöpft und angegriffen war. „Ich arbeite mehr als sonst, da viele Kolleginnen krank sind“, bekannte sie überraschend offenherzig, die Schultern hochgezogen, als fröstele sie. „Leider lohnt sich die Schufterei nicht.“ Resigniert senkte sie den Blick ihrer geröteten Augen und entfernte mit hastigen Gesten imaginäre Brösel von der blütenreinen Tischdecke. „Ich bin in der falschen Steuerklasse. Es bleibt fast nichts übrig, wenn ich über das übliche Salär hinauskomme“, erklärte sie uns bekümmert, wenn auch, so zumindest schien es mir, mit amüsierter Selbstironie, die einen Widerspruch in sich barg, der ihrem Mann zu gelten schien.

Martin zuckte zusammen: „Mein Gott, du kannst ja reden? Was ist denn mit dir los, Iris?“ Sein Gesicht schien zu klein für die große Häme seiner Worte. „Weißt du“, raunte er mir verschwörerisch zu, „sie geht zwar arbeiten, aber nur, um unter die Leute zu kommen. Ihr Gehalt“, er prustete vor Erheiterung, „entspricht nicht einmal einem Zehntel dessen, was ich verdiene.“ Ich ignorierte sein selbstgerechtes Geschwätz, wandte mich wieder Iris zu und fragte sie, ohne Martin weiter zuzuhören: „Was verkaufst du eigentlich?“ „Wir verkaufen Kosmetik- und Wellnessartikel, für Männer und Frauen“, erklärte Iris. „Ja“, fuhr ihr Martin mit Genuss in die Parade, „sie verkaufen Dinge, die die Welt nicht braucht.“ Iris wurde blass und schwieg. Luise, deren Talent, Dissonanzen aufzulösen, unerreicht ist, lächelte Iris an, nahm ihre Hände und sagte: „Iris’ Geschmack ist außergewöhnlich. Nicht umsonst ist sie Schmuck-Designerin.“ „War Schmuck-Designerin wäre wohl angebrachter“, ließ Martin nicht ab, seine Frau zu demütigen. „Seit der Geburt unserer Kinder geht da nichts mehr“, verkündete Martin frohgemut, als teile er etwas Schönes, für Iris Schmeichelhaftes mit. Längst hatte ich aufgegeben, diesem Mann positive Absichten zu unterstellen. Sein Komplex war unheilbar. Er hatte sich dazu entschieden, seine reizende Frau dafür zu bestrafen, dass er nicht sein konnte, was sie war – schön und klug.

Hässliche Menschen sind, das lehrte mich Martin eindrucksvoll, selten charmant. Sie beharren auf Anerkennung und ertragen es nicht, wenn sie Schönheit umgibt. Sie sind meist unerbittlicher als Stalinisten und ihre berechnenden Bosheiten kreisen um Neid und Verdruss. Ein sprechendes Zeugnis dafür, was es bedeutet, Zivilisation zu fordern und Barbarei zu leben. Wer immer die Stimme erhebt, um an den Unterschied von schön und hässlich zu erinnern, wird von hässlichen Menschen hören müssen, dass Schönheit nicht von Bedeutung sei und Hässlichkeit nicht existiere.

Unsere Gesellschaft gefällt sich darin, hässliche Aspekte des Daseins zu verleugnen und immer dann euphorisch zu werden, wenn eher Anlass zu Verzweiflung und Trauer besteht.

Feigheit hat große Konjunktur, bei uns, den geläuterten Demokraten, und eigene, unabhängige Ansichten zu vertreten, gilt längst als obszön. Die Blinden erläutern den Sehenden Farbe und Licht und nur ganz selten erlaubt sich ein freier Geist, dagegen vorzugehen. Das zu wissen, bedeutet nicht, richtig zu handeln, das zu wissen, bedeutet jedoch für mich, wann immer möglich, jene zu unterstützen, die schön und verletzlich sind.

„Hast du nie vorgehabt, in deinen alten Beruf zurückzukehren?“, unternahm ich einen letzten Versuch, Iris aus den verbalen Klauen ihres Mannes zu befreien. „Doch, das habe ich“, bestätigte Iris mit Nachdruck. „Vielleicht gelingt es mir, wenn die Kinder groß und außer Haus sind.“ Iris schluckte mehrmals hart, ehe sie gedankenverloren ihren Satz zu Ende führte: „Vier Jahre sind überschaubar.“ Iris hielt kurz inne und ließ, wie mir schien bewusst, eine Pause eintreten, als wisse sie, was nun kommen musste. „Blödsinn“, knurrte Martin, „du hast doch keine Ahnung von modernen Design- und Computer-Programmen.“ „Das lässt sich doch lernen. Iris hat ein geschultes Auge und neue Techniken eignet sie sich schneller an als jeder andere. Wie könnten Talente verloren gehen“, sagte Luise, Iris mit einem warmen, strahlenden Lächeln in ihrem Glauben bestärkend, und ich wusste in diesem Augenblick, dass ich es nie ertragen würde, Luise zu verlieren. Ohne Luise wäre die Welt ein Vakuum, dunkle Materie, ohne Bestimmung. Als Spielball jener mysteriösen Destruktion von Raum und Zeit könnte die Welt ohne sie nicht bestehen. Nur ihre kluge Schönheit und schöne Klugheit schenkte mir grenzenlose Freiheit, die ich jedoch nie fordern, noch brauchen würde, denn ich war längst Teil ihrer Freiheit, die mich in allem umgab, was ich dachte, tat und fühlte.

Luise hätte sich nie von zweibeinigen Hässlichkeiten beleidigen lassen. Ihr ganzes Wesen atmete Freiheit, Licht, Energie und Kraft, und so war auch ich geschützt, denn sie liebte mich bedingungs- und grenzenlos und kannte keine Gnade, wenn jemand mir schaden wollte. Die Hässlichkeit vieler Ehen war uns fremd. Unsere Ehe wurde in Schönheit geboren und ich kenne keinen Tag, der mich nicht dieses Wunder immer wieder neu erfahren ließe.

Iris aber war gefangen, geschmiedet an ein riesiges Tableau der Verpflichtungen. Doch unter der Oberfläche ihres vorgeblichen Fatalismus’ glomm schon das Feuer der Rebellion, denn als ihr Mann beginnen wollte, erneut über das Unvermögen seiner Frau zu sprechen, blickte sie ihn mit harten Augen an, besann sich kurz und sagte: „Wenn ich geschieden bin, ändert sich nicht nur meine Steuerklasse, sondern auch das Spektrum meine Möglichkeiten.“ Martin stockte der Atem und zum ersten Mal an diesem Abend war er sprachlos, starrte mit offenem Mund auf das strenge Gesicht seiner Frau, wohl wissend, dass sie keine blind adressierten Drohungen aussprach, sondern eine Entscheidung getroffen hatte. Er versuchte noch einen Scherz, doch niemand schenkte ihm Beachtung und die junge, asiatische Bedienung, der er schon zu Beginn schöne Augen gemacht hatte, wies ihn höflich in seine Schranken, als er erfahren wollte, was sie, eine hübsche Chinesin, dazu brächte, hier zu arbeiten. Mit emotionslosem Lächeln ignorierte sie seine Frage, wandte sich mit großer Freundlichkeit Iris zu und wünschte ihr und uns einen schönen Abend. Martins Trinkgeld hatte sie mit spitzen Fingern zurückgeschoben.

Es wäre interessant zu wissen, wo Iris in vier Jahren Karriere machen und Menschen bezaubern wird.

2. Der Controllingleiter oder Wunder der Resistenz

Täglich werde ich mit Herrn Hascher konfrontiert. Er ist mein Kollege, nominell Leiter der Controllingabteilung, zwei Jahre älter als ich und damit dem Fünfziger-Rubikon um einen Schritt näher, was jedoch nichts besagen will, denn mein Kollege ist eher tot als lebendig, wenn auch gesund, physisch besehen und finanziell. Sein Typus ist, wie sein Auftreten, eher unscheinbar und damit gegen jede Widrigkeit des Daseins immun.

Nach dem nächsten, dem letzten Krieg, der alle Spielarten und Varianten thermonuklearer Vernichtung entfesselt, werden neben den chitingepanzerten Insekten auch die Haschers dieser Welt überleben, denn ihre Resistenz ist weit größer als ihre Engstirnigkeit und schon diese ist beträchtlich.

Herr Hascher, dem ich lange zugute hielt, niedlich zu sein, ist weit davon entfernt, eben jene Qualität zu besitzen, und das obwohl sein gesamtes Auftreten diese Wahrnehmung unterstützt. Das Offensichtliche kann trügerisch sein und das wahre Naturell eines Menschen auf wundersame Weise verbergen, wenn auch nur für geraume Zeit. Wer Herrn Hascher zum ersten Male am Telefon kennenlernt, wird amüsiert sein und glauben, das warmherzige Interesse, das der fröhliche Singsang seiner Stimme suggeriert, sei bezeichnend für diesen vollbärtigen, leicht adipösen Herrn mit ewig lächelndem Gesicht, doch er wird sich täuschen.

Herr Hascher begegnet jedermann freundlich, fast devot. Bei seinem Chef jedoch kennt seine sklavische Demut keine Grenzen. Er ist auf eine Weise beflissen, dass ich mich immer frage, ob er noch genug Würde besitzt, sich vor sich selbst zu ekeln. Offenbar habe ich einen Sonderstatus, da ihm bei mir noch weit mehr als bei anderen daran gelegen ist, Sympathie zu erwecken. Vielleicht, weil er ohne mich keinen Antagonisten besäße, vielleicht auch, weil es ihm großen Genuss bereitet, in mir sein negatives Alter Ego zu erkennen.

Mein subversives Auftreten macht ihm Freude und wenn ich mich, was häufig geschieht, über die indiskutable Art beklage, mit der unsere Vorgesetzten ihren Geschäften nachgehen, ist er immer ganz meiner Meinung, bestätigt meine Einschätzungen und ist mein engster Freund. Sobald es jedoch darum geht, sich in größerer Runde zu äußern, verliert sich jede Latenz, eine Meinung zu haben, und seine kurzsichtigen Augen blicken angestrengt auf die Unterlagen, die er immer mit sich führt. Seine Blicke erheben sich erst, wenn der Geist der Rebellion im Kanonenfeuer der Hierarchie zugrunde gegangen ist.

Herr Hascher ist in vielem das arithmetische Mittel einer verlorenen Generation Fünfzigjähriger, die nichts anderes fantasieren als die Ankunft im rettenden Hafen der Rente. Hascher hat nach Abitur und Wehrdienst bei der Marine ein praxisnahes Fachhochschulstudium absolviert. Schon in jungen Jahren investierte er hohe Summen in kapitalbildende Versicherungen, ehe er, eben 26 Jahre geworden, eine Junggesellenwohnung erwarb, von der er sagt: „Das war der Anfang. Die Wohnung war günstig und meine damalige Freundin recht sparsam. Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert.“ Offenbar war die damalige Freundin eine Gewährsgröße für seriöse Geldanlagen. Der junge Hascher hatte zwar kein persönliches Ziel, aber eine Gewissheit, die sich auch daraus nährte, dass Mutter und Vater mehrere Häuser in die Ehe brachten und es ihm, als ältestem Sohn und Stammhalter der Familie, ratsam erschien, ihr Erbe nicht nur zu bewahren, sondern zu vergrößern.

Haschers Eltern sind beide bei einem Unfall verstorben, was ihm noch immer großen Kummer bereitet, da er sie mehr vermisst als die kurze Phase sorgloser Jugend, die er sich selbst zugestehen wollte. Er spricht von ihnen mit Zuneigung und würde wohl selbst seine Eigenheime opfern, könnte er sie damit zurückholen.

Seine berufliche Genealogie war dann naheliegend, wenn nicht zwangsläufig. Erst Sachbearbeiter, dann stellvertretender Leiter und schließlich Leiter der Controllingabteilung eines namhaften, mittelständischen Automobilzulieferers, avancierte er Schritt für Schritt. Hascher hatte jedoch keine Freude an einer Führungsfunktion, die ihn von Zeit zu Zeit dazu zwang, Entscheidungen zu treffen oder gar anderer Meinung zu sein als sein Chef. Ein Ski-Unfall enthob ihn schließlich der Verlegenheit, immer wieder neu zu entscheiden, was seinen Interessen am nächsten kam. Hascher quittierte krankheitsbedingt den Dienst und ging für ein halbes Jahr in eine Rehaklinik. Danach verbrachte er, im Status des Leichtinvaliden, ein weiteres halbes Jahr zuhause. Ohne große Freude daran, Herr seiner Tage zu sein, war die Phase zwangsläufiger Rekonvaleszenz mehr Last als Befreiung, da ihn mit Elke, seiner Frau, nichts mehr verbindet, als die Hoffnung, einander nicht zu begegnen, was beiden erstaunlich gut gelingt. Herr Hascher, der selten über Privates spricht, kommentierte seine Ehe einmal mit bitterer Larmoyanz: „Meine Frau sagt immer, Kurt, was dir fehlt, ist weit mehr als ein guter Job, was dir fehlt, ist ein anderes Leben.“ Ich weiß nicht, ob Elke recht hat. Elke, die vorgeblich bissige, hartherzige Elke, ist vielleicht auch nur Opfer eines Mannes, der noch nie etwas wollte, das Freiheit versprach. Elke teilt mit einem Mann ihr Schlafzimmer, der jeden Abend, im Sommer wie im Winter, um acht in sein separates Bett geht, das er, Tag für Tag, im Morgengrauen wieder verlässt, angeblich, weil der Familienhund, ein monströser Bullmastiff, auf diese Zeiten konditioniert sei. Es scheint eher, als konditioniere der Hund seinen Halter. Doch der Hund weiß nichts von seinem Einfluss und folgt seinem Herrn, sklavisch und ohne zu fragen, und damit wie dieser ein Opfer der eigenen, immer begrenzten Sicht.

Die vier Kinder aus dieser freudlosen Ehe sind gut erzogen, fleißig und ohne Anlage zum Widerspruch. Unter der Oberfläche strikter Harmonie sind jedoch bereits erste Eruptionen spürbar, die Schlimmes ahnen lassen.

Familie Hascher hat sich selbst auferlegt, einem Sozialplan zu folgen, der viele und strenge Vorgaben formuliert. Jedes Kind hat die Möglichkeit, Credit Points zu erwerben, die am Ende des Monats ihren Niederschlag in der Höhe des Taschengelds finden, das jedoch, so gebietet es das Haschersche Pflichtgefühl, immer bescheiden bleibt. Den Familienhund auszuführen, ist beispielsweise lukrativer, als den Müll zu entsorgen, und das Zimmer aufzuräumen gewinnträchtiger, als das Haus zu saugen, denn, so Herrn Haschers Credo: „Kinder lernen direkt, nicht indirekt. Der Wert des Geldes ist ihnen dann am klarsten, wenn sie ihn täglich erfahren in dem, was sie tun.“ Besonderen Eindruck hinterließen bei mir Herrn Haschers Überlegungen, was das Sparen betrifft. „Mein Sohn ist so alt wie sein Konto“, ließ mich Herr Hascher, frei von Ironie, unlängst wissen. „Er wird später dankbar sein, wenn er sieht, was Sparsamkeit ermöglicht.“ In solchen Augenblicken schaut Herr Hascher immer ganz versonnen, lächelt entrückt und beginnt, mechanisch Blätter zu sortieren, deren Bedeutung sich längst verloren hat.

Herr Hascher hat viele Rücklagen gebildet und plant verbindlich seinen nahen Tod, wenn er auch insgeheim weiß, dass er ein biblisches Alter erreichen wird. Er ist einer jener Frösche im Tümpel des Daseins, die trister quaken als ihre Gefährten, und das nicht etwa, weil sie auf sich aufmerksam machen möchten, sondern, um im Konzert der vielen eine Stimme zu haben, die jedem gehören könnte.

Dennoch plagen Herrn Hascher irreguläre Sorgen. Einer der wohlerzogenen Jungen, die, gequält von der Schwerkraft des Hascherschen Vorstadtidylls, nicht länger Schritt halten können auf dem Weg in Konformismus, Stumpfsinn und Langeweile, konsumiert synthetische Drogen: Überraschend für Herrn Hascher, naheliegend für jeden, der Phantasie genug besitzt, sich einen Jungen vorzustellen, dessen Sinne erwachen, doch der nichts vor sich sieht als eine Folie trostloser Banalität.

Herr Hascher liebt seinen Sohn auf die ihm eigene lebensnegierende Weise und steht dennoch ahnungs- und fassungslos vor dem Schreckensbild seiner depressiven jungen Seele, die doch er und seine Frau vergiftet haben. Blind für die Bedürfnisse ihres Kindes haben sie es versäumt, ihm Verständnis und Liebe zu schenken, und das an jedem Tage neu.

Es gibt wenig Abstoßenderes als Eheleute in mittleren Jahren, deren Erstaunen keine Grenzen kennt, weil ihre Verfehlungen ihnen weder fühlbar noch kenntlich sind. Vieles mag ein Kind seinen Eltern nachsehen und verzeihen, doch gewiss nicht ein steinernes Herz.

Die fünfzigjährigen Haschers haben ihrem Leben vor langem bereits ein Ende gesetzt, doch vergessen, dass an ihrem erloschenen Kreislauf familiären Lebens Kinder hängen, die sich nicht nach Belieben abkoppeln und von den Entscheidungen ihrer Eltern emanzipieren können. Im Gegenteil wird ihr seelisches Immunsystem unablässig toxisch unterwandert, ohne dass es angemessene Abwehrreaktionen entwickeln könnte. Nichts und niemand ist weniger frei als ein Kind, nichts und niemand unterliegt mehr dem Gesetz des Zufalls als ein Junge von 15 Jahren. Ein fünfzehnjähriger Junge entscheidet nicht darüber, ob sein Vater seine Freizeit darauf verwendet, Leergut zu sammeln, ohne jede Notwendigkeit, doch getrieben von der pietistischen Lust, Geld zu verdienen, als verbinde sich damit sein ganzes Glück.

Das Glück des Nehmenden ist dem Hascherschen Menschen so fremd wie das Glück des Gebenden. Das einzige Glück, das sie kennen, ist das Glück, Geld und Gut vererben zu können. Herrn Haschers Sohn sehnt sich nach anderem, als Haschers Seele kennt. Er sehnt sich nach Freiheit, vielleicht auch nach einem leidenschaftlichen Leben, gewiss jedoch nach Menschen, die sich für etwas und jemand begeistern können und die mit den Lemuren nichts gemein haben, die seine Familiensphäre bevölkern. Seine Tanten, Elkes Schwestern, leben alle noch bei der fünfundachtzigjährigen Mutter. Keiner von ihnen ist es je gelungen, das elterliche Haus oder gar das Dorf zu verlassen, in dessen Bannkreis sie, Schritt für Schritt und unabwendbar, seelisch verkrüppelt sind.

Und sein einziger Onkel, Haschers jüngerer Bruder, ist ein kahlköpfiger Mann, fett, hässlich, verschlossen und schweigsamer als die Nächte am Polarkreis. Sein Vater trifft seine einzige familiäre Vertrauensperson, komme, was da wolle, am zweiten Donnerstag jedes Monats, um mit ihm kegeln zu gehen, im dorfeigenen Sportcenter, dessen Preise, selbst in Haschers Augen, noch moderat sind. Dort im Foyer, an schmierigen Tischen, eingehüllt in einen Brodem aus Schweiß und Desinfektionsmittel, trinken sie dann, nach immer fünf Kegelrunden, zwei Gläser billigen Wein, starren sich an, sprechen von Dingen, die schon tausendmal besprochen wurden, und vollenden ihren Exzess, indem sie erst aufstehen, wenn das Sportcenter schließt. An diesen zweiten Donnerstagabenden im Monat lässt sich Herr Hascher gehen und kehrt erst um zehn Uhr abends nach Hause zurück. An dem darauffolgenden Samstag versorgt er dann mit unerbittlicher Routine, gemeinsam mit einem früh vergreisten Cousin, diverse Rübenäcker, die im letzten Krieg dazu beigetragen haben, die Ernährungslage der Haschers zu verbessern. Die Haschers dieser Welt sind immer gut genährt und nie auf der Seite jener armen Schlucker, die harte Sanktionen erfahren und Hunger leiden. Es ist gewiss nicht meine Bosheit, die ein Bild vor mein imaginäres Auge zaubert, das die Mentalität – den Charakter – der Haschers spiegelt.

Die Haschers zählen eher zu jenen Menschen, die während der zwölf Jahre währenden völkischen Hysterie von 1933 bis 1945 zu ihren jüdischen Nachbarn gegangen sind, um sie leichten Herzens zu enteignen, etwas beklommen vielleicht, doch ohne jeden Zweifel an der Legitimität ihres Handelns. Mit einem dienstbeflissenen Lächeln – sie waren in ihrer Funktion als Hauswart offiziell dazu verpflichtet – hatten sie den Mandelbaums von gegenüber erklärt, sie müssten ihre Wohnung binnen zwölf Stunden räumen. Der Führererlass sei klar und präzise und schreibe unmissverständlich vor, dass jede jüdische Familie, selbst die Mandelbaums, ihre Wohnung einem verdienten Volksgenossen zu übergeben habe. Möbel, Gemälde und andere Besitztümer der Mandelbaums hätten in der Wohnung zu verbleiben, da sie nun Deutschland gehörten. Zuwiderhandlungen oder Diebstahl am Volkseigentum würden hart bestraft. Da kenne der Führer kein Pardon. Schließlich besäßen Juden keine Eigentumsrechte mehr. So habe es der Führer verfügt, und der Führer habe immer recht. Jeder erwachsene Mandelbaum dürfe jedoch einen Koffer mit Kleidung mitnehmen. Mehr jedoch nicht. Daran sei nicht zu rütteln. Das genüge vollauf für die zweiwöchige Reise nach Polen, wo die Juden im Warthegau eine neue Heimat erwarte.

Ich sehe Großvater Hascher vor mir stehen, in kotbrauner Uniform und auf dem Kopf die unförmige Kappe des NSDAP-Parteipöbels. Über den erheblich gewölbten Wanst zieht sich der obligatorische Ledergurt zu den Schultern. Den linken Daumen eingehakt in den Gürtel, knapp unter dem blechernen Koppelschloss mit eingeprägtem Hakenkreuz, steht Großvater Hascher leicht wippend auf den Fußballen. Sein fettes Gesicht trägt ein joviales Grinsen zur Schau und lässt wenig Gutes ahnen. Im Angesichte dieser Erscheinung trivialer Bosheit werden die Mandelbaums schnell gewusst haben, was die Stunde geschlagen hatte. Die Mandelbaums fühlten instinktsicher – 2000 Jahre Verfolgung sensibilisieren Menschen für gefährliche Situationen –, dass die biederen Haschers weit gefährlicher waren als sie schienen, denn die Haschers waren von einer Rechtschaffenheit durchdrungen, die nicht auf Mitmenschlichkeit gründete. Die Haschersche Moral war das Abbild ihrer Träger: Sie gründete auf Unterdrückung und Vorschrift, nicht auf Freiheit und Einsicht.

Nach diesem Wochenende werde ich Herrn Hascher am Montag wieder sehen und hören, doch nicht begreifen. Seine Präsenz verdankt sich der Pflicht, nicht seinen Wünschen. Seine Arbeit dient keinem Zweck, nur einer Norm. Immer, wenn ich das Foyer unserer Firmenzentrale hektisch durchquere, ich komme häufig zu spät, und dann ungeduldig auf den Aufzug warte, werfe ich einen Blick in sein stets besetztes Büro nahe der Rezeption, und immer ist es die ewig gleiche Szene, die ich sehe: Leicht nach vorn gebeugt sitzt Herr Hascher, hingebungsvoll telefonierend, an seinem akribisch geordneten Schreibtisch, auf dem sich, zu akkurat ausgerichteten Türmen gestapelt, zahllose Papiere häufen. Den buschigen, üppig wuchernden Vollbart an die Muschel seines Telefons gepresst, redet er, etwas zu laut, in hoher Stimmlage und augenscheinlich konzentriert, mit seinem virtuellen Gegenüber. Sein Dialekt klingt eher angestrengt-freundlich, nicht aggressiv oder boshaft, wie es bei vielen seiner Landsleute der Fall ist. Seine bebrillten Augen, die meist müde wirken, fixieren dabei Zahlenkolonnen auf dem Bildschirm seines Computers, ganz so, als gälte es, einen mysteriösen Code für ein noch mysteriöseres Rätsel zu finden. Was immer sein Hirn in solchen Augenblicken durchfluten mag ist fernab einer Bewusstseinsebene, die ihm bekannt sein dürfte.

Ich verachte Herrn Hascher nicht, doch ich fürchte seinen Typus, von dem ich weiß, dass er, käme er in die fatale Lage, eine Entscheidung zu treffen, die einer staatlichen Autorität missfiele, keinen Augenblick zögern würde, mich zu sanktionieren, und das gewiss nicht aus Hass.

Persönliche Animositäten sind dem Hascherschen Typus eher fremd. Dennoch würde ich wohl schneller im Arbeitslager landen als die Mandelbaums angewiesen wurden, ihre Wohnung zu verlassen, denn er ließe sich keine Zeit für ein Gefühl der Sympathie.

Wie sollten diese Menschen einen adoleszenten Jungen verstehen, dessen Depression das Ergebnis der Hascherschen Lebensweise ist? Die einzig gesunde Reaktion im Elend verlogener Bigotterie ist die Rebellion. Die einzige Hoffnung, inmitten der Tyrannei toter Seelen zu überleben, liegt wahrscheinlich darin, mit gleichmütiger Miene zu hassen. Viel schiene gewonnen, wenn die Elendsbringer erkennen würden, dass sie und nicht etwa ihre bedauernswerten Opfer eine Therapie machen sollten. Die Haschers dieser Welt, ihre Borniertheit und hermetische Weltsicht, sind sehr gefährlich, denn der von ihnen praktizierte Konformismus ist bedingungslos konsequent und brutal.

Jerzy Lec, ein polnischer Aphoristiker, den ich über die Jahre zu schätzen gelernt habe, resümierte das ganze Elend des Konformismus in einem brillanten Aphorismus: „Ich stimme mit der Mathematik nicht überein“, so Lec, „ich meine, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist.“ Eine eins vor sechs Nullen macht aus einem vermeintlichen Nichts eine gewaltige Kraft, die, wird sie in eine falsche Richtung gelenkt, Schäden von biblischem Ausmaß freisetzen kann.

Ein Zitat von Herrn Hascher bewahrheitet meine These, wenn auch nicht auf einer Ebene, die staats- und gesellschaftspolitisch bedeutsam wäre. Dennoch verrät das Zitat viel darüber, welche Prioritäten das Leben einer Hascherschen Null bestimmen. Angesprochen darauf, warum er sich grundsätzlich in den letzten Jahren dagegen gewehrt habe, einer Gehaltserhöhung zuzustimmen, die seinen direkten Kollegen – und ihm selbst – zugutegekommen wäre, sagte er, ruhig und besonnen und ohne Versuch, seine wirkliche Meinung zu kaschieren: „Würde ich eine Gehaltserhöhung empfehlen, könnte das tatsächlich eintreten. Ich würde nie einen Chef um eine Gehaltserhöhung bitten, wenn mir seine Zustimmung naheliegend erschiene.“ Wer der Sohn eines solchen Mannes ist, dachte ich unlängst, als ich mit ihm, plaudernd über die lokalen Nachrichten unserer Stadt, am Mittagstisch eine Tasse Kaffee trank, muss Freude an Drogen entwickeln und vielleicht auch daran, zu schockieren – mit allem, was Geist und Körper zu bieten haben.

Nüchtern betrachtet ist dieser Mann eine Schande für sich und alle, die ihm nahestehen. Sicher, er ist freundlich, doch wer wäre das nicht von Zeit zu Zeit? Hinter der Fassade seines nahezu immer freundlichen Gesichts sehe ich einen Grimassen schneidenden älteren Mann, der sich daran erfreut, all das zu tun, was ihm versagt geblieben ist, in der eigenen Kindheit und Jugend, die so unsagbar öde, verzweifelt und kalt gewesen sein muss, dass es die nächste Generation noch schaudern lässt.

Haschers älterer Sohn hatte verbrannte Erde betreten, als er begann, das zu fühlen, was sein Vater aus seinem Leben getilgt hatte. Dessen entseelte, fünf Jahrzehnte währende Existenz machte ihm Angst, weil er wusste, ihn zu beerben und es ihm gleich zu tun, würde weit leichter sein, als ein anderes Leben zu führen. Er ahnte, nur eine radikale Tat würde vielleicht genug Kraft entfalten können, sich zu befreien und mit sich auch seinen Vater, der unablässig mit dem Sterben kokettierte, ohne den Tod zu kennen.

3. Der Therapeut oder Was passiert denn da?

Romans Leidenschaften sind vorgeblich zahllos, tatsächlich hat er jedoch nur eine, zumindest eine offensichtliche – sich selbst – und diese Leidenschaft verfolgt er beharrlich.

Über viele Jahre hinweg traf ich Roman fast immer am Ende der Woche. Ich traf ihn, wie das Licht den Abend trifft, ermüdet und grau, nach einer Woche unbarmherziger Arbeit, die rituell damit beschlossen wurde, dass wir uns mit Tee und Zigaretten für das erlittene Elend belohnten.

Wir trafen uns grundsätzlich abends, in seiner Praxis am Rande der Stadt. Andere Zeiten und Treffpunkte standen nie zur Debatte. Sie hätten Roman missfallen und ich wollte ihm keinen Anlass geben, zum hundertsten Mal darüber zu räsonieren, was mich glauben ließe, dass Gespräche, „die sich bedeutsamen Dingen widmen“, an beliebigen Tagen stattfinden könnten. Roman hatte, daran bestand kein Zweifel, nie das Gefühl, seine Einsichten könnten falsch sein oder Irrtümern folgen. Ihn, davon war er überzeugt, umgab eine Gloriole aus Geist und Bedeutsamkeit.

Nach einer philosophischen Stunde in seiner Praxis, in der Roman professoral über Gott und die Welt dozierte, brachen wir auf, um den Rest des Abends in hässlichen Raucherbistros zu verbringen. Da ich Romans Ketterauchen nicht diskutieren wollte, war ich dazu verurteilt, mit ihm in unfassbar trostlosen Vorstadtbistros zu sitzen, deswegen, aber auch, weil ich nie die Courage besaß, meinen eigenen Willen durchzusetzen.

Nichts deprimiert mich mehr als deutsche Bistros. Ihre Interieurs erreichen legendäre Werte auf den Skalen beispielloser Tristesse. Roman kannte meine Vorliebe für Stadtcafés und wahrscheinlich haben wir eben deshalb nie ein solches besucht, sondern, ganz ohne Not, an reizlosen Plätzen den Gang der Zeit verfolgt. Ich teile Romans Überzeugung noch nicht einmal ansatzweise, dass Orte ohne Bedeutung wären. Vielleicht, weil ich in meinem Leben oft an Orten gelebt habe, die zu vergessen mir schwer fällt. Selbst wenn ich so alt wie Gadamer würde, blieben sie mir gegenwärtig und das gewiss nicht, weil mich ihr Charme verzaubert hätte.

Ich werde heute, fast fünfzigjährig, immer lärmempfindlicher und so bin ich darauf bedacht, laute, hässliche Orte zu meiden. Nur auf diesem Wege gelingt es mir, einen Großteil jener schreienden Hysteriker auf Distanz zu halten, die unsere Städte zwischenzeitlich unter sich aufteilen.

Hysteriker sind – für mich – ausnahmslos alle Personen, die in der Öffentlichkeit, ohne jedes Empfinden für Diskretion, telefonieren. Eingezwängt zwischen ungut riechenden Menschen darf ich an jedem Morgen miterleben, wie banal sich das Leben der Menschen gestaltet. Ich habe längst keinen Zweifel mehr, dass die U-Bahn nur erfunden wurde, um Menschen wie mich daran zu erinnern, dass ein Kollektiv nicht die Summe seiner Individuen ist. Ein Kollektiv ist weniger die Summe als vielmehr das Konzentrat einer Spezies und das verheißt wenig Gutes.