13,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Historien-Roman anhand wahrer Begebenheiten

Das E-Book 7pfeiffer wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

König Ludwig I. Hambacher Fest, Rheinbayern, Kampfzeitungen gegen bayrischen König

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Impressum

© 2021 Bärbel Weber, Zweibrücken

Autor: Dieter Bischoff

Umschlag-Entwurf, Druckvorlagenherstellung: Dieter Bischoff

Verlag und Druck:Tredition GmbH, Halenreie 40, 4422359 Hamburg

ISBN-Nummern:

978-3-347-38226-8 (Paperback)

978-3-347-38720-1 (Hardcover)

978-3-347-38722-5 (e-Book)

***

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

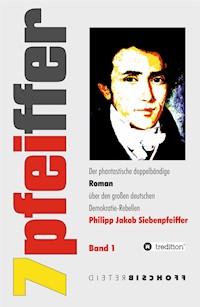

7pfeiffer

Der phantastische doppelbändige

Roman

über den großen deutschen

Demokratie-Rebellen

Philipp Jakob Siebenpfeiffer

Band 1

Tausend Dank …

… an Richard Scherer.

Der in die Jahre gekommene Zweibrücker Tausendsassa (großer ZW-Kicker, legendärer Pädagoge und Rektor, Stadtrat, etc.) forderte mich anno 2018 augenzwinkernd auf, diesen Roman zu schreiben.

Als erklärter Siebenpfeiffer-Fan – einst wollte er »sein« Gymnasium nach dem großen Demokratie-Rebellen nennen – wusste er, wie ergiebig der Stoff für jemand wie mich ist. Und so widmete ich mich zeitverzögert dem Thema ausgiebig mit Herzblut und bin froh darüber. Danke Richard …

Richard stammt übrigens aus Großsteinhausen, wo mein Großvater – wie Richard selbst – einst Fußball spielte, bevor er zum großen TSC Zweibrücken in die Stadt wechselte. Also, der Richard.

… an alle.

Als dauerhaft Schwerbehinderter bin ich ständig auf Hilfe angewiesen, die mir jedoch zuteil wird.

Diesmal arbeiteten mir genial zu: meine Partnerin Hedy, der ich dieses Werk widme, meine Schwester Monika, aber auch meine nimmermüden Unterstützerinnen Bärbel Weber und Bärbel Bader. Ohne Letztere ging letztlich gar nichts mehr für mich.

Dazu sind aus Zweibrücken meine Uralt-Freunde zu nennen: Fritz Presl, »Don Karlos« Koyne, Walter Dury, Jo Steinmetz, Harald Bischoff, sowie Ursel und Kurt Werle mit Tochter Heike.

Nicht zu vergessen mein Ammersee-Nachbar Leo, der mir freundschaftlich und versiert vor allem technisch unter die Arme greift.

Mehr als die übliche Erklärung

Wer sich historisch korrekt über Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer informieren will, bedient sich am besten der üppigen Quellen im Internet, oder wendet sich gleich an die »Siebenpfeiffer-Stiftung« in Hombur/Saar.

Mein Romantext orientiert sich weitestgehend an der - so weit bekannt - realen Vita des gebürtigen Schwarzwälders, doch nutze ich auch die Freiräume, die einem Romancier zur Verfügung stehen.

Im tatsächlichen Leben der Siebenpfeiffers gab es weder einen Arsen noch eine Aymee. Georg Ritter indes, hatte mit den beiden sogar wesentlich zu tun. Gleichwohl sind die Dialoge zwischen den Protagonistinnen und Protagonisten im Roman fiktiv. Ob Meister Ritter astrein jenen Dialekt sprach, den ich ihm in den Mund legte, ist dabei nicht überliefert.

Also, auch um Ungemach von mir fernzuhalten:

Teile des Plots sind Fiktion. Diesbezüglich gilt dann diese Floskel:

Die Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.

Anmerkung zum Autoren-Schriftzug auf dem Titel:

Dieter Bischoff erlaubt sich als einer der letzten Schriftsetzer-Meister die Buchstaben seines Namens spiegelschriftlich darzustellen, weil Bleilettern generell spiegelschriftlich gegossen wurden.

Es ist seine Hommage an einen epochalen Beruf, der den Tod durch Fortschritt starb.

Gewidmet

Diesen Roman widme ich Hedwig Bartholomé – Hedy.

Bislang widmete ich jedes meiner veröffentlichten Bücher einem mir besonders nahe stehenden Menschen.

Dies ist übrigens mein neuntes Buch – alle Neune. Mein letztes Werk – eigentlich mein bisheriges »Opus magnum«, schrieb ich unter einem Pseudonym. Prompt ging das Vorhaben schief. Nicht nur für Abergläubische liegt da klar auf der Hand, woran das lag.

Also veröffentliche ich diesen Roman wieder unter meinem Echtnamen und widme ihn so überzeugt wie begeistert Hedy, die seit Juli 2020 grandios die Hauptrolle in meinem Leben spielt.

Sie erwies sich als meine Muse und inspiriert mich.

Tausend Dank, liebe Hedy …

Dieter Bischoff merkt an

Die deutsche Rechtschreib-Reform fand ich skandalös. Selbsternannte Experten, von selbsternannten Verantwortlichen legitimiert, erfanden die Rechtschreibung neu und erklärten zu Makulatur, was Generationen oft mühsam erlernen und verinnerlichen mussten. Eine Gegenoffensive wirklicher Experten – zum Beispiel namhafter Literaten – blieb weitestgehend aus.

Seitdem schreibe ich, wie es mir taugt. Zum Beispiel nach wie vor Phantasie, weil mich Fantasie abstößt und mir dazu nur Fanta und Coca Cola einfällt.

Wichtig ist für mich, dass mich meine Leserinnen und Leser verstehen.

Auch die Druckbranche – einst »Schwarze Kunst« genannt – wurde zu einer brutalen Wandlung genötigt. Fazit: Gutenbergs Erfindungen sind nur noch in Museen zu bestaunen. Gut ein halbes Jahrtausend waren sie das Fundament für Bildung und das Kultivieren der Menschheit. Auch deshalb kürten die Amerikaner den genialen Mainzer Goldschmied zum »Mann des Jahrtausends«, weshalb ich die Yankees erstmals bewundernswert fand: Bravo!

Heute und in Zukunft wird digital gedruckt und sogar gedacht; wobei auch dafür Amerikaner verantwortlich sind: Bill Gates und Steve Jobs, deren Entwicklungen nicht minder genial sind. Sie bescherten uns neue, tiefe Startlöcher, in denen »ewig Gestrige« prompt versanken. Als noch immer beseelter »Jünger Gutenbergs« und Traditionalist, nutze ich die Neuerungen trotzdem. Mein Stil entstand im Analogen, wuchs und bleibt jedoch im Virtuellen. Parallel zu meiner aufmüpfigen Rechtschreibung weiche ich vom klassischen Reglement der Buchherstellung ab und verzichte beim Umbruch auf den Blocksatz, weshalb die Zeilen in diesem Buch unterschiedlich lang sind … Fachbezeichnung: »Flattersatz «. Mögen sich – trotz meiner Eigenwilligkeit – die Leserinnen und Leser an meinem Werk erfreuen können.

Die Vorwort-Schreiber

Folgende überragende Zweibrücker Persönlichkeiten adeln mit ihren Einlassungen zum Thema dieses Buch:

FRITZPRESL … ist eine Zweibrücker Lokalpolitiker-Legende (SPD) mit überregionalem Ruf, weil er auch siebzehn Jahre lang rheinland-pfälzischer Landtagsabgeordneter und Zweibrücker Kulturamts-Leiter war. Außerdem war er bekannt als Eishockey-Bundesliga-Schiedsrichter und exklusiver Repräsentant des Zweibrücker Eishockey-Sports. Nicht zu vergessen: er »erfand« das Zweibrücker Stadtfest.

WALTER DURY … ist ein bekannter Zweibrücker Jurist. Seine Laufbahn als Richter krönte er als langjähriger Präsident des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken, zugleich Richter am Verfassungsgerichtshof Koblenz.

Viele Jahre mischte er in der Lokalpolitik mit als Fraktionsvorsitzender der FDP.

Dem Sport war er verbunden vor allem als Handballer, später durch das Sportrecht; noch immer ist er Richter am Deutschen Sportschiedsgericht.

Über den Vormärz, die Aufklärung und das »Hambacher Fest« publiziert er seit Jahren aus rechtshistorischer Sicht.

KURTWERLE … ist keine Zweibrücker Lokalpolitik-Legende, aber dennoch legendär.

Als Schriftsetzermeister, sowie Ideen- und Ausstattungs-Geber für das »Zweibrücker Erlebnis-Druckmuseum«, repräsentiert er darüber hinaus wie kein Zweiter das Zweibrücker Vermächtnis als eine der ältesten Druckerstädte der Welt.

Des Weiteren ist er einzigartig als Legende des Zweibrücker Fußballs, als dieser noch hochklassig war. 1986 hatte er auch die Idee zur Gründung des weithin bewunderten und über die kommunalen Grenzen hinweg bekannten Fußball-Senioren-Clubs Zweibrücken.

Vorwort Kurt Werle

Der 26. Oktober 2018 darf als die Geburtsstunde für das vorliegende Werk »Siebenpfeiffer« angesehen werden. Der Autor Dieter Bischoff stellte an diesem Abend seine neueste Publikation »Zweibrücker Fußball-Legenden« vor. Der Zweibrücker Richard Scherer, ehemals Rektor am »Hofenfels-Gymnasium« gab in seinem geschichtsträchtigen Statement den Anstoß zu diesem Thema.

Dieter Bischoff, ein Wassermann mit typischen revolutionären und eigenwilligen Eigenschaften, war sofort von der Figur »Siebenpfeiffer« begeistert. So war es naheliegend, dass er sich mit dem Leben des Revolutionärs mit der ihm eigenen Akribie widmete. Der Autor , der mittlerweile sieben Bücher erfolgreich veröffentlicht hat, darunter mit den eigenwilligen Titeln »Zum Teufel mit dem Engel« und »Zur Hölle mit dem Paradies«, die einer spannenden Thematik zu Grunde liegen.

Die vorliegende Publikation, die in zwei Bänden erscheint, ist sicher der Höhepunkt seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Der Autor versteht es, in der ihm eigenen Art und Gefühlswelt die Ereignisse in sprachlicher Leichtigkeit, teils anspruchsvoll, teils humorvoll in geschliffener Wortwahl darzustellen. Er versteht es in eleganter Form, seine Heimatsprache, die Pfälzer Mundart, in die Geschehnisse einzubauen, dass es für den Leser immer interessant bleibt, und er öfters zum Nachdenken angeregt wird. Natürlich kommt dem Autor seine solide Ausbildung im Grafischen Gewerbe auf fast allen Gebieten zugute. Das zeigt sich in den Formulierungen der Schriftwahl- und -Größe, die für den Leser eine besondere Bereicherung darstellen.

Zeitnah im journalistischen Sinne: Einfach lesenswert!

Vorwort Fritz Presl

Mit Philipp Jakob Siebenpfeiffer und Johann Georg August Wirth beschäftigen sich viele freiheitsbewusste und die demokratischen Errungenschaften verteidigenden Menschen in Schriften und öffentlichen Veranstaltungen. Von Zeit zu Zeit lebt die Entstehungsgeschichte der Pressefreiheit immer wieder auf. Vieles konzentriert sich in diesem Zusammenhang stark auf das »Hambacher Fest« und auf das wieder zur Blüte gebrachte Hambacher Schloss.

Doch all diese Aktivitäten in Wort und Schrift erwähnen nicht immer die eigentliche »Wiege« der demografischen Bewegung, mit der Begründung der Pressefreiheit.

Das ist die Schlüsselveranstaltung am 29. Januar 1832 in Zweibrücken, ein als »Vormärz« in die Geschichte eingegangenes Treffen, das als angemeldete Veranstaltung wohl untersagt worden wäre. Es war jedoch als »Festessen« angekündigt worden und wurde zum Glück deshalb auch nicht verboten!

In seinem Roman geht Dieter Bischoff, angetrieben von dem Ehrgeiz gestreng den tatsächlichen Ereignissen folgend – getreu dem damaligen Gedanken von Gerechtigkeit – die zugrunde liegende Historie original und wahrheitsgemäß wiederzugeben.

Dies ist dem Autor meines Erachtens sehr gut gelungen. Dem Roman vorangegangen waren zahlreiche Veröffentlichungen und Schriften.

Die meisten Autoren hatten in Sachen »Siebenpfeiffer« stets den Standort Homburg in den Vordergrund gestellt. Vom »Vormärz« und dem Schlüsselereignis »Festessen« war gar keine Rede mehr. Das Fundament der Pressefreiheit ist praktisch historisch verschwiegen worden.

Der »Vormärz-Veranstaltung«, besagtes »Festessen« am 29. Januar 1832, war durch das Verschweigen die historische Bedeutung genommen worden. Der Hintergrund war einfach die Tatsache, dass Siebenpfeiffer Landrat in Homburg war, er seine Aktivitäten in Sachen Freiheit und insbesondere Pressefreiheit jedoch in Zweibrücken mit anderen Gleichgesinnten aktiv entfaltete. Die zwischenzeitlich gegründete »Siebenpfeiffer-Stiftung« hat sich in dieser Hinsicht zu keinem Zeitpunkt eingeschaltet und sich mehr auf öffentliche Veranstaltungen und Preisverleihungen konzentriert.

Mit seinem Roman begegnet der Autor Dieter Bischoff dieser literarischen Entwicklung der Neuzeit mit fleißig recherchierten historischen Daten und Fakten exakt in Richtung der tatsächlichen und belegten Ereignissen. So gesehen kann auch ein Roman durchaus in korrekter und dennoch aufgelockerter Form eine historische Aufarbeitung schaffen.

Insgesamt betrachtet, hat die Demokratiebewegung in Deutschland zwei »Geburtsorte«: die Versammlung der »Vormärzbewegung« am 29. Januar 1832 in Zweibrücken in der Gaststätte Ladenberger, mit einem als Festessen deklarierten Treffen unter Beteiligung von Siebenpfeiffer und Wirth; und danach das »Hambacher Fest« vom 27. Mai bis zum 1. Juni 1832, auf dem Hambacher Schloss. Diese Ereignisse sind die historisch bewiesenen Ursprünge der Freiheits- und Demokratiebewegung in Deutschland und zugleich die Geburtsstunde unserer Pressefreiheit.

In dankbarem Bewusstsein für unsere in schwierigen Zeiten erkämpfte Freiheit, wünsche ich den Lesern dieses Romans eine intensive Freude beim Studium diese Romans.

Fritz Presl

Ehemaliger Kulturamtsleiter in Zweibrücken und langjähriger Abgeordneter des rheinland-pfälzischen Landtages

Vorwort Walter Dury

„Ich bin übrichens an eenem neie Projekt: e Siebenpfeiffer-Roman. - Das gebbt e Riese-Knüller!“

Mit dieser Neuigkeit überraschte mich Dieter Bischoff zu Beginn des Jahres 2020 in einem unserer gelegentlichen Telefonate zwischen Zweibrücken und dem Ammersee. Seine Mitteilung elektrisierte mich. „Do hascht Du Dir aber viel vorgenomm“ konterte ich etwas besorgt. Denn mir ging blitzartig durch den Kopf, wie unüberschaubar und auch kontrovers die Literatur zum Vormärz und zum Hambacher Fest ist. Mein Blick streifte dabei besorgt meine Bücherwand, in der diese Themen mehr als einen Meter einnehmen, dazu noch Kisten mit Rohmaterial. „Du weescht, dass das ens meiner Spezialgebiete is?“ begann ich Dieter aufzuklären. Da er nichts erwiderte, ergänzte ich schnell: „De Vormärz unn das Hambacher Fest hann jo ganz viel mit de Zweebrigger Juriste und Journaliste zu tun. Die rechts- unn verfassungspolitische Fragen vunn der Epoch hann mich als unbeugsamer Liberaler unn als Präsident des Pälzischen Oberlandesgerichts schunn immer fasziniert. Hier stand die Wiege der Demokratie, hier hatte Siebenpfeiffer zeitweilig drucken lassen, hier wurde ihm wiederholt der Prozess gemacht, hier wurde das Hambacher Fest geplant und schließlich iss er dafür in Landau vor dem zweebrigger Assisegericht angeklagt unn freigesproch worr.“ Ich bot Dieter an: „Wenn`s recht is, schick ich Dir e paar von mir verfasste Aufsätz zu diesen Themen.

Dann bist Du schnell in der Geschichte drin.“ Da ich mit Sorge lauerte, ob er eventuell gar kein Interesse an diesen Fakten hat und abwehrend reagiert, fügte ich sofort an: „Es kann ja dem Roman net schade, wenn die erfunnene Geschicht auf gesichertem historischem Boden fußt.“ Nachdem die Leitung stumm blieb, wagte ich noch schnell zwei Ratschläge anzufügen: „Es wär auch gut, wenn Du es mit Deinem schöpferischen Freigeist und Deiner Abscheu gegen die Rechtschreibreform fertigbrächtest, wenigsten die elementarsten Regeln der deutschen Sprache zu beachten.“ - „Die haben Goethe und Schiller aach net gejuckt“ unterbrach er barsch, wie früher, wenn er als Torjäger einen dynamischen Durchbruch startete. Noch bevor er zum Torschuss ausholen konnte, grätschte ich aber dazwischen: „Unn mach den Roman jo net net zu lang. Du weescht jo, die Leit hann nimmi die Zeit unn Geduld, dicke Biecher zu lese. Außerdem sinn wir alle nimmi die Jüngste, wir wolle dei Buchvorstellung noch erlebe…“

Das mit dem historischen Hintergrund hat Dieter offensichtlich sehr ernst genommen. Von Zeit zu Zeit meldete er begeistert neue Erkenntnisse und Entdeckungen, zum Teil nach aufwändigen digitalen Recherchen in wissenschaftlichen Bibliotheken.

Was aus meinen beiden anderen Empfehlungen wurde, müssen wir mal sehen. Immerhin hat meine Warnung vor einem zu dicken Wälzer zunächst einen Teilerfolg: Dieter Bischoff hat sein Werk in zwei Bände geteilt. Schaun wir mal, ob es dabei bleibt oder ob sogar noch weitere Bände folgen. Stoff genug hat er im Kopf.

Ich wünsche ihm jedenfalls viele begeisterte Leserinnen und Leser.

Der Autor schickt voraus

Zahlreiche Experten, die Philipp Jakob Siebenpfeiffer schätzten, rühmten, vielleicht sogar liebten, durchleuchteten und gewichteten sein Leben und Agieren akribisch.

Der Mann, der sich unerschrocken gegen einen König und die Welt stellte, wurde entschlüsselt, in Stein gehauen und auf einen Sockel gestellt.

Ist es da opportun, um eine solche zeitgeschichtliche Persönlichkeit einen Roman zu stricken? Also der bekannten Vita Fiktionales beizumengen?

Keine Ahnung. Ich tat es einfach.

Alle, die sich mit Herzblut virtuos um Siebenpfeiffers Erbe verdient machten, mögen mir verzeihen – stellvertretend nenne ich den Zweibrücker Walter Dury, der als Oberlandesgerichts-Präsident a.D. aus juristischer Sicht selbst etliche Abhandlungen über Siebenpfeiffer schrieb.

Auf Augenhöhe zum beherzten Liberalen, zeigte sich seine Gattin Emilie. Beide waren geradezu schwärmerisch-romantisch in vergleichsweise trostloser Zeit, die man nicht umsonst Biedermeier nannte. Bieder waren indes die Siebenpfeiffers mitnichten, vielmehr ihrer Zeit weit voraus. Heute würde man sagen, sie … rockten ihre Zeit. Fulminant boten sie im Schulterschluss sogar einem König die Stirn – das gibt es so sonst nur im Märchen.

Je mehr ich über das letztlich tragische Paar in Erfahrung brachte, desto größer wurde meine Bewunderung. Mit diesem Roman vor realen Kulissen, verneige ich mich vor den beiden mit dem allergrößtem Respekt und adäquater Anerkennung.

Ihr aufregendes Leben war viel zu kurz, wenn auch ob seiner Rasanz und Tragik, gewiss nicht langweilig.

Quellen

Broschüre »Siebenpfeiffer und Homburg« Historische Ausstellung im Siebenpfeiffer-Haus, Herausgeber Protestantisches Dekanat Homburg, Text Martin Baus.

»Des Königs Reise«

Autor Wolfgang Kunz

Knecht-Verlag

»Bericht der Reise Jhrer Majestäten des Königs Ludwig und der Königin Therese von Bayern im Rheinkreise vom 7. bis zum 14. Junius 1829«

Verlag Georg Ritter

Online bei Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Rheinbayern

Eine Vergleichende Zeitschrift, erster Band

»Scholar SELECT«

Published by Wentworth Press, an imprint of Cresativ Media Partners

»Freiheit, Einheit und Europa

Das Hambacher Fest von 1832

Ursachen, Ziele, Wirkungen«

Joachim Kermann, Gerhard Nestler, Dieter Schiffmann.

Faksimile des Originalexemplars von 1831, aus dem Stadtarchiv Neustadt a.d. Weinstraße

Vorwort 1

1828

An seinem 39. Geburtstag, am 12. November, stand Philipp Jakob Siebenpfeiffer nicht der Sinn zum Feiern. Sein Ehrentag erwischte den Homburger Landcommissär quasi auf dem falschen Fuß. Erstens lag sein geliebtes Töchterchen Cornelia erkältet, fiebernd in ihrem Bettchen und litt erbärmlich; zweitens war er die Nullnummer seiner künftigen Kampf-Zeitschrift »Rheinbayern«, gegen die bayrische Obrigkeit zum geplanten Termin – seinem Geburtstag – trotz größter Bemühungen schuldig geblieben. Die Druckereien, mit denen er über die Herstellung des Druckwerkes verhandelte, zögerten. Darunter der Zweibrücker Verleger und Drucker Georg Ritter, obwohl der sein Buch »Baden-Baden oder Rudolph und Helmina – ein episches Gedicht in zwölf Gesängen« – verlegt hatte. Mit diesem Werk konnte der umtriebige Doktor der Jurisprudenz zwar seine romantisch literarische Ader bedienen, aber nicht sein rebellisch aufmüpfiges Wesen. Philipp Jakob Siebenpfeiffers Ego lechzte nach politischem Widerstand, nach Aufklärung und nachhaltigem Aufrütteln des darbenden Volks. Jetzt war sein Töchterchen schlimm erkrankt und sein »Rheinbayern« immer noch ein Traum. Im Keller seines stattlichen Amts-Hauses im Zentrum Homburgs lagerten genug in Faschen abgefüllte Rebensäfte aus seinem Homburger Weinberg, aber mit wem sollte er aus welchem Grund anstoßen?

Wenigstens kümmerte sich seine Gattin Emilie aufopfernd um die Kleine. Sie nahm sogar die Hilfe eines Arztes und eines Apothekers in Anspruch. Dank seines hohen Amtes konnte sich der am Fuße des Schwarzwalds, in Lahr gebürtige mit Saarbrücker Familien-Wurzeln die Gesundheits-Spezialisten leisten. Sein Töchterchen und seine Gemahlin betete er an. Seine Liebe zu E-milie – die Tochter seines Freiburger Doktorvaters – hatte sogar dazu geführt, dass in seinen Manifesten die Frauen-Gleichberechtigung im patriarchalisch denkenden Europa immer breiteren Raum annahm. Der zürnende Rebell war auch ein Romantiker, was seine Gattin von Anfang an verzauberte. Und so fragte er sich, wenn auch zweifelnd, ob er anlässlich seines Wiegenfestes nicht wenigstens ein Gläschen Eiswein mit ihr trinken sollte?

Jener besonders edle, aus Trauben gewonnene Tropfen, stammte zwar aus einem anderen Anbaugebiet, aber Emilie liebte das honigsüße, seimige Getränk und neigte dazu nach dessen Genuss sogar verwirrend anschmiegsam zu sein.

Vorwort 2

1978

Es war tiefe Nacht. Roman Riminian bewegte in der schmalen Dunkelkammer sachte die DIN A-3-Entwicklerschale, die er mit beiden Händen hielt. Augenblicklich färbten sich die belichteten Teile des Films in der Entwickler-Flüssigkeit pechschwarz ein. Selbst im schwachen Dunkelkammer-Rotlicht war der ihn immer wieder faszinierende Vorgang deutlich zu sehen. Das Repro stammte von einem Papier-Klebe-Layout eines Juwelier-Prospektes und schien in Ordnung zu sein. Seit ihm der Densitometer seiner neuen vertikalen Agfa-Reprokamera elektronisch präzise Belichtungszeiten vorgab, entwickelte Riminian nur noch perfekt belichtete Offset-Filme. Jetzt noch die mitbelichteten Dreckpunkte auf dem Leuchttisch retuschieren und er konnte mittels Kontaktkopie einen Positiv-Papierabzug vom Negativ ziehen.

Im gleichen Augenblick schoss ihm ein Gedanke so kristallklar und unmissverständlich durch den Kopf, dass er erschrocken innehielt. Für einen magischen Augenblick verschlug es ihm den Atem, weil er gleichzeitig mehr musste, als ihm schwante, seine Eingebung würde bahnbrechend für ihn sein – ein Quantensprung in seiner Vita. Ein eigenes Blatt gründen! war ihm – wie ein greller Blitz – durch den Kopf gezuckt. Eine Gratis-Monatszeitung in Magazin-Qualität. Vierfarbig!

Roman Riminian war plötzlich klar, was er mehr als alles andere wollte: den Werbetreibenden der Region Qualitäts-Marketing in allen Facetten anbieten – also auch in gedruckter Form; leider waren die in der Saarpfalz angebotenen Printmedien in ihrer Qualität eine einzige Zumutung.

Roman Riminian konnte sich ein Urteil erlauben. Wenige Monate zuvor war dem 26-jährigen Schriftsetzer-Meister an der »Akademie für das graphische Gewerbe München« auch das Diplom »Staatlich geprüfter Drucktechniker« überreicht worden. Solcherart geschult, war er in seiner Geburtsstadt Zweibrücken mit einer Werbeagentur in die Selbständigkeit gestartet – ein tollkühnes Unterfangen, fehlte ihm doch für das Basis-Thema »Werbung und Marketing« eine adäquate Ausbildung. Immerhin war als Schriftsetzermeister ein kreativer Typograf und Layouter; und noch etwas war er: gierig. Wissbe-gierig und neu-gierig auf geradezu alles. Des Weiteren lag ihm das Schreiben im Blut; leider mit der Tendenz damit seine Bereitschaft zum Rebellieren zu formulieren. Im Grunde genommen war Roman Riminian ein potenzieller Anarchist, ohne es auch nur zu ahnen. Angesichts dieser charakterlichen Disposition war ihm eine investigativ journalistische Tätigkeit quasi in die Wiege gelegt; dazu kam sein Fachwissen, das ihn befähigte seine Texte quasi im gleichen Arbeitsgang als reprofähigen Vorlagen zu erstellen. Einmalig lieferte Roman Riminian von der Text-Idee bis zur Druckvorlagenherstellung alles aus einer Hand. Darüber hinaus hätte er seine Zeitung auch selbst drucken können. Als Drucktechniker war er zudem berechtigt Lehrlinge – so nannte man Azubis einst – aller Berufe des grafischen Gewerbes auszubilden. Sogar die neuen Berufe Fotosetzer und Druckvorlagenhersteller, die Ende der siebziger Jahre im Zuge der Desktop-Publishing genannten technischen Genre-Revolution, geschaffen wurden. In die neuen Techniken hatte der junge Unternehmer voller Überzeugung nicht nur sein Erspartes, sondern auch einiges Geliehenes investiert.

Roman Riminian war deshalb in der Lage seine Texte mittels Fotosatz-Maschine selbst zu erfassen, Papierfahnen zu belichten, zu entwickeln, mit Reprobildern auf Fotopapier zu ergänzen, die Teile zu layouten und von den Papiermontagen Offsetfilme zu ziehen, die er der Offset-Druckerei seiner Wahl zur Verfügung stellte. Diese brauchte nur noch die Druckplatten zu belichten, zu drucken und die bedruckten Papierbögen buchbinderisch zu verarbeiten. Solcherart entlastet, konnte man Roman Riminian günstige Herstellungs-Kosten anbieten. Auf dieser Basis war er in der Lage preiswert das erste vierfarbige Anzeigenblatt Deutschlands herzustellen und auf den Markt zu bringen. Als ihm dieses Licht in der Dunkelkammer ultimativ aufging – wie paradox – musste er sich erst einmal beruhigen. Zwar war Zweibrücken, neben Mainz, eine der ältesten Druckerstädte der Welt, aber in keiner der örtlichen sechs Druckereien stand eine Millionen teure 70 x 100 Zentimeter-Fünffarben-Offset-Druckmaschine, die er zum maßgeschneiderten Realisieren seines Vorhabens brauchte.

In der alten Herzogstadt druckte ein gewisser Jörg Geßner schon zu Lebzeiten Gutenbergs, erfand Christian Dingler später die Kniehebelpresse und wurde im gleichnamigen Werk – nach einer Idee von Cašpar Hermann – die erste Offset-Druckmaschine der Welt gebaut. Dennoch konnte sich keine der einheimischen Druckereien adäquat zu diesem Vermächtnis entwickeln. Was Roman Riminian in diesem atemberaubenden Augenblick nicht interessierte. Irgendwo in der Nähe – war er überzeugt, würde eine von ihm benötigte Druckmaschine – quasi maßgeschneidert – schon auf seinen Auftrag warten.

Dieser schicksalhafte Vorgang – eruierte er Jahre später – widerfuhr ihm am 12. November 1978; außerdem stellte er fest, dass an einem 12. November auch ein gewisser Philipp Jakob Siebenpfeiffer geboren wurde.

Die Nullnummer von Roman Riminians »Zweibrücker Journal« erschien zwei Wochen vor Weihnachten, nachdem er drei Tage und Nächte nonstop durchgearbeitet hatte. Das Konzept, mit Inhalts-Ideen, Themen und Layout hatte er nur abrufen und umsetzen müssen. Irgendwie und irgendwo war alles geheimnisvoll in seinem Gehirn abgespeichert gewesen.

Zwei ‚Jahre später würde er in seinem dann in der Saarpfalz bewunderten und gefürchteten Blatt zürnen und eifern, ja wüten – wie einst Doktor Siebenpfeiffer in seinen Kampf-Schriften »Rheinbayern« und »Der Bote aus dem Westen«.

Kapitel 1

Ritters Ritterschlag

„Werter Herr Ritter, großer Meister der »Schwarzen Kunst«. Betrachten sie sich herzlich in Homburg in meinem Haus von mir und meiner Gattin Emilie begrüßt. Mir ebenbürtig, wird sie mich bei unseren Erörterungen klug unterstützen. Ihre geschätzte Beratung nehme ich immer öfter in Anspruch. Im Übrigen werde ich – auch in meinen Schriften – künftig die Gleichstellung von Mann und Frau betonen und von den allerhöchsten politischen Herrschaften auch verlangen. Auch deshalb drängt es mich zu einer eigenen Zeitschrift, ist zu erwähnen.“

„Zu großzügig“, erwiderte Ritter mokant zweideutig, unsicher nur in den Mundwinkeln schmunzelnd. Eine Frau ihrem Gatten ebenbürtig?! Und als nächstes auch Kinder?!, durchzuckte es ihn zynisch, bevor er den Gedanken verjagte. Er war mit seiner Kutsche aus Zweibrücken gekommen, um über den Druck einer Zeit-Schrift zu sprechen, nicht über Zeit-Erscheinungen, und schon gar nicht über eine so irrwitzige: Gleichberechtigung der Geschlechter?!

Die Frau, die den Mumpitz wohl bei ihrem Gemahl auslöste – Emilie Siebenpfeiffer – schien dabei voll hinter diesem zu stehen. Gottlob beschränkte sich seine Gattin – Friederike Barbara – darauf hinter dem Herd zu stehen und tat auch ansonsten brav, was man von ihresgleichen erwartete.

Aus den Augenwinkeln beobachtete er die kühl selbstbewusst auftretende Siebenpfeiffer-Gattin, unter deren Hut ähnlichem Kopftuch üppig schwarze Locken hervorquollen. Die Gemahlin des Akademikers war keine klassische Schönheit, aber sehr … apart? Sei’s drum … sollte sie so nachhaltig auf ihren Gatten – den Homburger Landcommissär – Einfluss haben, musste er ein Auge auf sie haben. Es ging um so vieles, letztlich sogar um sein »Zweibrücker Wochenblatt«, mit dem er sich, wenn auch nicht erkennbar, zuweilen in das kommunale Geschehen einmischte, aber vor allem seinen Unterhalt bestritt.

Keineswegs durfte er riskieren seiner Haupteinnahmequelle amtlicherseits verlustig zu werden. Der seit 1825 inthronisierte bayerische König Ludwig I., dem seit dem »Wiener Kongress« (1814 - 1815) auch die Region Homburg und Zweibrücken unterstand – war nicht zimperlich. Seine wären nicht die ersten Druckerpressen die von der bayrischen Obrigkeit versiegelt wurden …

Kapitel 2

Roman Riminians »Yorktown zum Grau’n«

Der Zweibrücker Roman Riminian war so konsterniert, dass ihm der Mund offenstand. Dann mischte sich in seine Konfusion unverhohlene Wut. Wie von einer Tarantel gestochen, sprang er auf. „Hat man denen ins Gehirn geschissen!“ schreiend, fegte er die aufgeschlagenen, großformatigen Tageszeitungen »Palatia« und »Saarpfalz« vom Tisch.

„Was ist denn los?“, fragte Else erschrocken.

„Die Deppen feiern ein Champagner-Frühstück auf einem Schlachtfeld, wo zig deutsche Soldaten fielen. Zweibrücker vom Regiment »Royal Deux Pont« auf der einen, und ein Kasseler Kontingent auf der anderen.“

„Wie? Wer feiert wo was?“

„Fast der gesamte Zweibrücker Stadtrat in Yorktown.“

„Ich verstehe nur Bahnhof.“

„Dann noch einmal nach der Abfahrt vom Bahnhof“, knurrte Roman Riminian. „Der Zweibrücker Stadtrat weilt auf Einladung der US-Regierung in Yorktown, das ist eine Stadt im US-Bundesland Virginia, wo vor zweihundert Jahren die entscheidende Schlacht um die Unabhängigkeit zwischen den amerikanischen Nord- und den Südstaaten stattfand. Okay?“

Else nickte.

„Auf Seiten der Südstaaten kämpften auch Engländer mit deutschen Söldnern, und für die Nordstaaten Franzosen mit dem Zweibrücker Regiment »Royal Deux Ponts. Das Jubiläum wird derzeit bejubelt, dass die Schwarte kracht. Die Yankees feiern gerne ihre Schlacht-Siege in irgendwelchen Kriegen. Und weil bei der in Yorktown das Zweibrücker Regiment auf französischer Seite besonders erfolgreich Feinde abmurkste, ballert der heutige Zweibrücker Stadtrat mit. Äh … jubelt der mit.“

Else runzelte die Stirn. „Echt jetzt? Deutsche Soldaten kämpften in Amerika gegeneinander? Das verstehe ich nicht.“

„Ich verstehe generell nicht, dass Menschen sich bekriegen.“

„Ja. Ich weiß, dass du ein Pazifist bist. Trotzdem. Die Nord-Amis gewannen also diesen Krieg?“

„Ja. Und das lag angeblich vor allem an besagtem Zweibrücker Regiment, das solcherart übrigens die ersten französischen Fremdenlegionäre stellte.“ Roman Riminian prustete angeekelt. „Was zweihundert Jahre später Zweibrücker Stadträte – als eine Art Fanclub dieses Regiments – zum Anlass nimmt auf blutgetränktem Boden mit den Amis anzustoßen. Gewissermaßen Prost mortem. Pervers! Oder? Man begießt, dass Zweibrücker in der Ami-Schicksals-Schlacht die besseren Schlächter waren?“ Er stockte.

„Was?“, bohrte Else nach.

„Zweibrücker Stadträte feiern auf einem amerikanischen Schlachtfeld, dass just dort, zweihundert Jahre vorher, Zweibrücker Legionäre erfolgreicher töteten als der ausgegebene Feind. Geht’s noch?!“ brauste er noch einmal auf, bevor er seufzend schwieg.

Roman Riminian schrieb die Glosse »Yorktown zum Grau‘n«, ohne eine Sekunde an mögliche Reaktionen der Zweibrücker politischen Obrigkeit zu verschwenden. Seine Chuzpe in seinem Monatsblatt auch brisante Themen unverblümt zu benennen, war erstaunlich. Mit der über Yorktown übertrat er auf seinem scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg die Mut-Stufen Übermut und Hochmut. Fingerspitzengefühl hatte er nur am Anfang als auch redaktionell Verantwortlicher für sein Anzeigenblatt.

Sich in der Sache immer noch berechtigt wähnend, räumte er später ein den Yorktown-Skandal hätte er journalistisch eleganter abwickeln müssen. Fakt war, dass er die Glosse aus dem Stegreif, hoch emotionalisiert und unter Zeitdruck schrieb. Zudem war er da noch Einzelkämpfer und niemand da, der ihn hätte beraten können, oder ihm den allzu spitzen Griffel aus der Hand nahm.

So aber geriet die Oktober-Ausgabe des »Zweibrücker Journal« 1981 zu einem Wendepunkt in Roman Riminians Zweibrücker Achterbahn-Karriere. Just da, wo sich rund 150 Jahre vorher mit ähnlichem Sendungsbewusstsein und heiligem Zorn, auch Philipp Jakob Siebenpfeiffer, Friedrich Schüler und Johann Georg August Wirth, um Kopf und Kragen schrieben und die Texte drucken ließen. Auch sie entschlossen, gegen überdimensionale Stachel zu löcken.

Obwohl der undiplomatische »Rebell« seine Journale zu Jahres-Büchern binden ließ, kam ihm im Laufe der Zeit die Ausgabe mit der ominösen Glosse abhanden. Vermutlich fiel sie dem Furor seiner Gattin Else zum Opfer, als sie alle Ausgaben seines zweiten Blattes »Saarpfalzjournal« verbrannte. Weniger in einem Anfall heiligen Zorns, als unheilig bekloppt. Weil der Text jener Yorktown-Glosse einen entscheidenden Einschnitt seines Lebens einleitete, vergaß Roman Riminian den Kern deren Wortlauts aber nie:

Regiment Royal Deux ponts. Das muss man sich auf der Zunge und in den Ohren zergehen lassen. Royal hört sich in englischer Sprache fast nach Gräuel an, während man das französische Ponts Po ausspricht. Also Hintern. In Deutsch vulgo auch Arsch. Und weil Kriegs-Gräuel seit jeher genau für diesen – für den Arsch – waren und sind, bleibt für mich zum Thema Yorktown nur das Fazit: Gräuel für den Arsch …

Drei Tage später erstickte er fast beim Frühstück, als ihm die Überschrift zum Leserbrief einer Stadträtin ins Auge fiel, den beide Tageszeitungen abgedruckt hatten. Die wütende Verfasserin – gewiss mit stolz geschwellter Brust dabei, als man beim Champagner-Umtrunk an Redoute 9 der Yorktowner Schlacht-Toten gedachte, hatte sich provoziert gefühlt, ihre Text-Überschrift sogar zu dichten: »Diese Glosse reimt auf Gosse«.

Ja, das reimt sich, aber die in ihrer Ehre gekränkte Schlachtfeld-Feierin aus Deux Ponts wurde deswegen keine Poetin; aber Jahre später ihr Gatte – ein bekannter Lokal-Politiker – unverhofft Roman Riminians guter Freund.

Als der Tage später, wegen des Leserbrief-Abdrucks, von seinen Eltern die Kündigung ihres Tageszeitungs-Abos verlangte, zeigten die ihm die kalte Schulter. Weil ihm dies förmlich die Sprache verschlug, konnte er zunächst nur ungläubig die Schulter zucken. Später holte er nach, was ihm auf der Zunge lag. „Ihr akzeptiert, dass man mich aus der Gosse kommend bezeichnen darf?! Bravo! Dann sind wir es aber gemeinsam. Ich bin euer Sohn, verdammte Scheiße!“

Seine Erzeuger – notorisch anderer Sichtweise – wollten sich schlicht nicht mit Gott und der Welt anlegen, wie er offensichtlich am laufenden Band. „Was willst du überhaupt?“, schnaubte sein Vater; weshalb es seinem Sohn in der Causa Yorktown zum dritten Mal die Sprache verschlug. Deshalb erfuhren seine Eltern nie, dass er nur stinknormal geliebt werden wollte, oder wenigstens akzeptiert. Und er sich Gerechtigkeit für alle auf sein Panier geschrieben hatte. Leider ließ Roman Riminian in seinen Texten, mit denen er dies vehement einforderte, oder darüber philosophierte, zu oft das nötige Augenmaß vermissen. Bis kaum noch jemand seine Ansichten einzuschätzen vermochte. Mit einer Ausnahme: Romans Ausbilder Kurt Karl, der sensitiv genug war, seinem einstigen »Stift« zuweilen hinter die Stirn schauen zu können. Bei dem wollte er sich nach der Veröffentlichung der Glossen-Kritik-Lesebriefe zwar ausweinen, stieß aber diesmal auf kein Verständnis. Roman Riminian, der Überraschungs-Polarisierer, hatte schreibend sowohl die scheinbare, als auch die tatsächliche Zweibrücker Elite gespalten. Die Einen waren bereit ihn sogar zu feiern, die anderen wollten ihm nur noch das Maul stopfen. Auf einem Stadtfest jener Jahre wurde er sogar – im Auftrag, wie sich herausstellte – krankenhausreif zusammengeschlagen. Die Staatsanwaltschaft ließ ihn schriftlich wissen, es käme zu keiner Klageerhebung, weil aus Exekutive-Sicht kein öffentliches Interesse vorläge. Ihm stünde jedoch der Weg zu einer Privatklage offen.

Kapitel 3

Siebenpfeiffers Pakt mit einem Ritter

In der holzgetäfelten, luxuriös ausgestatteten guten Stube der Siebenpfeiffers herrschte jene angenehme Atmosphäre, die sich ergibt, wenn sich gerade noch eher Fremde unmissverständlich näherkamen. Die gute Stimmung ging von Emilie Siebenpfeiffer aus, die unmerklich die Gesprächsführung übernahm und dafür sorgte, dass die dralle Dienerin Lina, im hohen irdenen Krug Wein und auf einem Holzbrett knusprig gebackenes Brot, geräucherten Schinken und einen halben Laib Käse, servierte.

„Dieser gute Tropfen wuchs auf eigenem Weinberg“, merkte Siebenpfeiffer an, als die Magd die Gläser vollschenkte.

„Der Wingert ist gar preisgekrönt“, merkte Georg Ritter an und erwähnte dies in seinem Wochenblatt verkündet zu haben.

Siebenpfeiffer nickte eifrig. „Es ist mir bekannt. Vielen Dank. Trotz unserem Temperatur-Minus im Vergleich zur Rhein-Ebene, kann sich mein Wein sehen lassen“, verkündete Homburgs Landcommissär ein weiteres Mal stolz.

„Vor allem kann er sich schmagge losse“, gluckste Georg Ritter und hob sein Glas. „Salute. Uff e noch besseres Zammeschaffe, wie ma es sowieso schun hann. Trotz der Zwockel, die uns es Lewe so schwer mache.“ Und dann, in ausnahmsweise gelungenem Hochdeutsch: „Mit ihrer Unterstützung – Madame – scheint mir dies sogar weniger ein Wunsch zu sein, als eine gesicherte Tatsache.“

„Sie sind zu liebenswürdig, Meister Ritter. Merci. Aber im Hinblick auf ihre Skepsis Richtung Bavaria, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass mir eine bestens informierte Freundin schrieb, unser, pardon, euer angesehener Freund Friedrich Schüler, schlüge sich bei den Bazis in München bravourös für unsere Herzens-Sachen“, erwiderte Emilie Siebenpfeiffer. „Er träte nicht nur vehement für die Frauenrechte ein, er würde die Royalen verbal auch oft schmerzend abwatschen. Ähnlich wacker streite er für unsere heilige Pressefreiheit. Dieser König treibt es aber auch zu bunt mit den Abgaben für die Rheinbayern, wie man uns nennt. Unsere Steuern wären an Rhein und Saar nötiger. Aber er und der Adel verprassen sie an der Isar für umstrittene Bauwerke. Vergaß der Kini – wie die Bayerischen ihren Monarchen nennen – was den französischen Feudalisten unter seinem Namensvetter Ludwig, beim Sturm auf die Bastille, widerfuhr? Der war zwar der sechzehnte und der Münchner ist der erste seiner Art, aber Ludwig ist Ludwig. Nein?“, reizte sie Ritter zu einer Antwort, die er prompt lieferte.

„De Kini is so missdrauisch, weil er ned vegess had, wie ma medem Ludwig XVI. korzer Prozess gemach had“, gewichtete er das Verhalten der bayerischen Majestät. Um dann wohlwollend breit lächelnd – am Rande zur Überheblichkeit – zu fragen, wo sie die speziellen Begriffe Bazi und Kini aufgeschnappt hätte?

„Sind sie womöglich falsch?“, fragte Siebenpfeiffers Gattin stirnrunzelnd.

„Werglisch ned. Awwer die Begriffe kennd doch bei uns ken Mensch …“

„Ich schreibe viele Briefe und werde in gleicher Menge solcherart bedient“, erklärte Emilie Siebenpfeiffer, nun selbst herablassend. „Aber mir kommt da eine Idee. Veröffentlichen sie doch in ihrem »Zweibrücker Wochenblatt« ein bayrisches Wörterbuch für Pfälzer, pardon Rheinbayern. Sind wir den Bazis schließlich doch untertan.“

„So had‘s de Anschein, awwer des muss ma differensiere. Aus unsre Reihe hogge genuuch ambidionierde Abgeordnete im Landdaa in Minsche. Mer regiere dort orndlich med. Sie han de Adwokad Schüler angeschbroch. Der is geschiggd. Un mudisch. Dem sei Ansichde ziehe Kreise. Genau wie unsre. Im neie Bund sin mer durchaus wer.“

„Wir sind vielleicht wer, wollen aber noch mehr!“, rief Siebenpfeiffers Frau so schrill dröhnend, dass ihr Gatten die extrem hohe Stirn krauste.

„Sie derfe gere e entsprechendi Annos in meim Wuchebladd uffgewwe“, lächelte der Zweibrücker Drucker und Verleger.

„Wäre das nicht zu dreist für eine … Madame“, erwiderte Emilie Siebenpfeiffer süffisant.

„Vielleicht momentan noch. Indes werden sich die Zeiten ändern“, glaubte ihr Gatte. „Die Impulse, die uns mit der französischen Revolution und danach durch Napoleon Bonaparte über die Grenze wehten, beflügelten ja nicht nur unseren Geist. Seitdem bildete sich gerade in unserer Region jener Humus, in dem freiheitliche Gedanken bestens gedeihen können. Der Boden ist gut bestellt, die Früchte gedeihen trefflich und reifen zur baldigen Ernte.“

„De bayrische … Kini“, ahmte Georg Ritter Siebenpfeiffers Gemahlin nach, „werd genau des ned dulde wolle. Aus Staats-Räson kann er des velleichd gar ned. Do misse mer uns druff inschdelle. Mer kennde uff emol – sogar vun unerwardede Seide – Huddel grien. Also Probleme. Im Momend siehds neemlisch grad aus, als däd unser Region, wie e Magned, Freidenker von iwweral anziehe.“

„Joseph Savoye, Ferdinand Geib und auch Johann Georg August Wirth, wurden von mir persönlich sogar eindringlich eingeladen, sich hier vor Ort unserer Sache anzuschließen. Ich bin der Überzeugung, dass wir die liberalen Kräfte der deutschen Nation bündeln müssen. Wohnungen organisierte ich in Zweibrücken für sie. Aber bin ich deshalb ein Magnet?“

„Ja. Das bist du, mein lieber und treusorgender Ehemann“, rief Emilie Siebenpfeiffer ernst. „Du bist der Mann mit der Fahne, der voranschreitet. Ein Pionier. Mein Pionier. Ich werde dir immer folgen.“

„Was e scheener Anschborn“, lobte Ritter, ohne es anzüglich klingen zu lassen. „Iwwrischens. Ich han entschied ihr Schriffd se drugge“, erklärte er dann ohne Umschweife. „In de Hoffnung, dass mei Press deswee ned vesiescheld werd. Mer sollde awwer Vorkehrunge dreffe. Velleichd solld mer sogar iwwer e Standort-Wechsel nodenke?“

Siebenpfeiffer nickte. „Hier bei mir wäre Platz in Hülle und Fülle“, entfuhr es ihm und dass er dabei wäre. Seine Augen im intellektuellen, schmalen Adler-Gesicht mit einer vollen Unterlippe, funkelten unter krausem Haupthaar, während seine Gattin scharf nach Luft schnappte. Manchmal war es schwierig ihrem Mann zu folgen, obwohl sie seine Ziele vorbehaltlos teilte. Für die wertvolle Freiheit der Gedanken, muss man zuweilen auch steinige Wege beschreiten, seufzte sie in Gedanken.

„Ich brauch awwer a Blatz fa e Regaal und die Setzkäschde“, fuhr Georg Ritter im gleichen Moment fort. „Um des ganze Blei und die Lettere zu laachere. Med de Bress alleen isses jo ned geduun.“

„Reicht ein Raum, halb so groß wie dieser?“, fragte Emilie.

„Verdel so groß langd digge“, erwiderte Georg Ritter. „Zeh Quadratmeder duns logger.“

Emilie Siebenpfeiffer nickte. „Dann können wir Abhilfe schaffen. Aber wir müssen auf uns achtgeben!“, warf die streitbare Frau des Homburger Landcommissärs ein. Das energische Kinn reckte sie dabei kämpferisch vor. „Sie sind ebenfalls Vater“, stellte sie Richtung Georg Ritter fest. „Deshalb wissen sie, dass unsere erste Fürsorge den Kindern gelten muss. Da stellt sich die Frage, wer sich kümmert, sollten die Eltern inhaftiert werden?“

„Das wird sich die Exekutive nicht erdreisten“, sagte Philipp Jakob Siebenpfeiffer, betont trotzig.

„Excusez-moi, dass ich des bezweifel“, sagte Georg Ritter. „De Jurischd sin awwer sie. Meines Erachdens kend ma awwer devun ausgehn, dass mer vun Minsche aus e Exembel statuiere will. Grad in Erinnerung an die Revoludion, kennde die Herrschaffde vesuuche, sich neier Anfenge erwehre se wolle. Die sin jo ned bleed, die Leid – nur skrupel- und charakterlos.“

„Nicht alle Leute von Stand sind so“, wandte Emilie Siebenpfeiffer, für ihre Verhältnisse eher zaghaft, ein.

Ritter schüttelte den Kopf. „Nee, nee, des sieh ich annerschd. Die polidisch Intressierde sin allesamd so. Die, wo es med de Machd an de digge Bagge han, sin vun Haus aus so. Gehts fer die Audoridäde um die Herrschaft, siehn se rot, weil se fa ihr Pfrinde schwarz siehn.“

„Weshalb wir künftig schwarz-rot-gold sehen – die neuen Freiheitsfarben für unsere Pfründe. Wie gedeihlich arbeiten sie eigentlich mit ihrem neuen Druckverfahren?“, mischte sich Siebenpfeiffer wieder ein.

Georg Ritter fuhr mit blitzenden Augen hoch. „Sie menne mei Stereotypie-Abformunge? Des is awwer wenischer e Druggvefahre, als e weiderführendi Art Druggstegg – also Druckstöcke – heerseschdelle. Dodemed drugg ich wesentlisch höhere Auflache in prima Qualidäd. Uff die Ard han ich grad dreißischdausend Gsangbiescher fa die Proddeschdande gemacht. Iwwrischens med vier eiserne Druggpresse vun meim geniale englische Kolleesch Charles Stanhope.“

Als Emilie erkannte, wie stolz der Zweibrücker Verleger und Drucker darauf war – ihm schwoll beim Erwähnen des Vorgangs schier der Kamm – setzte sie nach. Längst war ihr klar, dass der außerordentliche Zweibrücker das Zünglein an der Waage für den Erfolg ihres Mannes sein konnte. Ihn sich gewogen zu machen, würde zumindest kein Fehler sein. Sie blickte ihn großäugig an. „Sie sind ein großer Meister vor dem Herrn, Meister Ritter“, sagte sie dann. „Vor ihrem Können und ihrer Kunst verneige ich mich. Sie knüpfen sogar international Bande, um ihr ohnehin großartiges Angebot zu vervollkommnen. Mein Glückwunsch. Wie heißt diese Abformung gleich noch mal?“

„Stereotypie, gnädige Frau. Merci fa ihr Indresse, das mich überrascht und mir – des geb ich geere zu – schmeicheld. Nor am Rand … mei Wisse iwwer dene Krom … han ich a dem Englänner abkaaf. Mer braucht Gibbs dezu. Gibbs un Gribbs. De Gudebersch häd sich iwwerschlaa. Vor Freid, menn ich.“

„Das klingt sehr aufregend“, erwiderte Emilie. „Erzählen sie mir mehr davon. Bitte. Auch, wenn ich nur eine Madame bin. Philipp Jakob, bist du nicht auch neugierig?“

„Peripher. Mir ist wichtig, was gedruckt wird; nicht wie. Der Inhalt. Der Sinn. Das, was das Volk wissen und deshalb lesen muss.

Weil man von diesen Aufklärungen nicht genug drucken kann – am besten in hunderttausender Auflagen – interessiert mich das indes dennoch. Ansonsten ist mir Technik mehr Verdruss als Pläsier, wie du weißt. Reicht es nicht, dass Meister Ritter von diesen technischen Wundern entzückt ist?“

„Sein Entzücken hat damit zu tun, dass er sein Metier beherrscht“, rundete Emilie Siebenpfeiffer ihr Urteil lobend ab. „Wäre Blei nicht so schwer, würde ich übrigens diese Arbeit für dich übernehmen. Ich bin sicher, mich würde die Tätigkeit ebenso begeistern.“

„Werte Frau Siebenpfeiffer. Sie deede med mir konkurriere?“, schien sich Georg Ritter zu erschrecken, aber er lächelte.

„Gemach, Meister Ritter. Ich werde niemals zu ihrer Konkurrentin. Niemand reicht ihnen das Wasser. Jetzt stillen sie aber bitte meine Neugier. Gips und Blei?“

„Genau. Wobei es velleichd a noch e anneres robuschdes un trotzdem weesches Maderial gewwe kennd? Nor is mer außer Gibbs noch kenns ingefall.“

„Na schön. Wer’s glauben will …

Also. Um mir ein Bild zu machen. Mein Gemahl erscheint mit seinem handgeschriebenen Zeitungs-Manuskript bei ihnen … und dann?“

Ritter schnaubte gutmütig. „Dann geht’s los. Dann muss ich, oder e annerer Setzer, dene Texd Buchschdabe fer Buchschdabe absetze. Die Lettere leije jo in Setzkäschde. Fa jedi Schriftart und Schriftgreeß gebts e eischener Kaschde, der unnerdeeld is in klenne Käschdscher fa jeder eenzelne Buchschdabe.“

„Hätten sie Lust, mir diesen Vorgang zu demonstrieren?“

„Wenn ihr Gatte inveschdan wär, medem greeschde Vegniesche.“

„Natürlich ist der einverstanden. Dann noch eine Frage vorab. Wie stellt man bei diesem … Setz-Vorgang eigentlich den Abstand zwischen den Wörtern her?“

„Sie froe awwer schlaue Sache. De Wortabschdand is e Stiggelsche Blei in Letter-Greeß, awwer in de Heh niedrischer. Des heeßd, wann die Lettere vorm Drugg mit Druggerschwärz ingefärbd werre …“

„Kriegen die Wortabstände besagte Schwärze nicht ab?“, vollendete Emilie Siebenpfeiffer Ritters Erklärungs-Beginn mit einer weiteren Frage.

„Genauso. Komblimend. Bis vor korzem han ich de Satz iwwrischens noch medeme Lederballe ingefärbd, awwer mei vier neie englische Presse sin fa denne Vorgang mit Rolle un Walze ausgestattet.“

„Ein raffiniertes System“, gab sich Emilie enthusiastisch.

„Des gehd alles serigg uff die Erfindunge vum Gudebeersch. Unser Meeschder war e Weld-Schennie. Groß wie die alde Griesche. Oder noch greeßer? Beschdimmd werd er irschendwann emol zum Mann des Jahrtausends erkleerd. Mindeschdens.“

Aber Emilie Siebenpfeiffer leckte sich gerade aufgeregt über die üppigen Lippen und schien mit ihren Gedanken woanders zu sein. „Sobald die Seite mit den Bleistücken und Lettern ein großes Ganzes ist … zum Beispiel eine Zeitungsseite meines Mannes … dann …?“

„Press ich die Seit in e bissje greeßeri Gibbsfläsch, in die sich die Buchschdabe gleichmäßig dief enindrigge.“

„Oh, ich verstehe. Dabei entsteht im weichen Gips eine umgekehrte Matrix, die sich wohl in kurzer Zeit erhärtet? Was im Bleisatz hoch steht, ist im Gips jetzt tief und die Buchstabenbilder sind seitenverkehrt?“

„Un a dodemed leie se vollkomme rischdisch, werte Frau Siebenpfeiffer. Sie begeischdere mich. Un weil die Lettere vun Haus aus seidevekehrd sinn – also spischelschriftlisch – sin die Eindrücke im Gibbs uff emol seiderischdisch.“

„Ihre Kunst begeistert mich auch. Ich erkläre mich hiermit unwiderruflich zur Gutenbergerin. So. Ich denke ihr System habe ich in der Theorie intus. Die Gipsfläche gießen sie jetzt mit heißem, flüssigem Blei aus? Und das Ergebnis ist eine nun wieder seitenverkehrte Stereotypie.“ Letzteres fragte sie nicht mehr, sondern stellte es lapidar fest.

Georg Ritter schluckte, bevor er sich an Philipp Jakob Siebenpfeiffer wandte: „Lieber Doktor Siebenpfeiffer. Ihre Frau …“

„Ja, meine Frau ist außerordentlich“, ließ der seufzend den Drucker erst gar nicht ausreden. „Mir ist das sehr wohl bekannt, Meister Ritter. Jetzt avanciert sie auch noch zur Gutenbergerin. Sagte ich, sie wäre mir ebenbürtig? Das ist falsch. Sie ist mir haushoch überlegen. Weiber! Weib, ich liebe dich.“ Dann legte er die hohe Stirn in Falten. „Hoppla. Und mit dieser … Stereotypie können sie höhere Auflagen drucken?“

„Unumwunden. Ja.“

„Doch. Dann haben sie leider Recht. Man wird uns in Ketten legen wollen“, sagte Siebenpfeiffer nachdenklich. „Die Obrigkeit wird uns als Gefahr erachten. Für die sind wir demnächst ein Duett zum Grausen.“

„Demnegschd? Sie sinn guud. Des simmer lengschd. Außerdem simmer weitaus mee als e Duett“, erwiderte Georg Ritter bestimmt. „Mer sinn viel. Aarisch viel. Und med unsrer geballde Kraft vesaue mer denne Herrschaffde ihr Spielscher. Med uns kennese die ned dreiwe.“

„Lasst uns doch bald schon ein deutsches Treffen inszenieren. Inmitten eines großen Waldes aus lauter Freiheits-Bäumen, umwunden mit unseren schwarz-rot-goldenen Fahnen!“, posaunte Emilie Siebenpfeiffer enthusiastisch.

„Eine romantische Träumerin ist sie überdies“, stellte ihr Gatte gespielt resigniert, fest.

„Han sie vegess, dass ich des war, der ihr Liebesroman gdruggd had?“, fragte Ritter. „Sie sinn doch als romandischer Traumdänzer iwwerhaubd ned se iwwerdreffe. Hegschdens vun unserm Freind Heinrich Heine in Paris. Eh worschd. Med ihrer Befürchdung leie se wahrscheinlisch rischdig. Ja, ma kend uns feschdsetze un munddod mache wolle. Ab sofort missense Da un Naachd uff sich uffbasse. Uff de Huud sin“, wurde Georg Ritter ernst. „Un jetzt kommds. Bewussd an der Stell, verrood ich eich jetzt e Geheimnis. Ich loss neemlisch heimlisch uff mich uffbasse. Wie in England. Dort wär das üblisch, hann ich mer san losse. Also han ich e deserdierder Zweebrigger Chevauleger med seim Liebsche angeheiert. Un die zwee hann e Haufe Kumbane. Bei uns, un iwwer de Grenz.“

„Potzblitz. Sie legten sich einen menschlichen Schutzschild zu?“, entfuhr es Siebenpfeiffer.

„So kennd mer des san. Jo“, bestätigte Georg Ritter seufzend. „Die Zeite sin hald deno. Un ganz schuldlos simmer jo a ned grad. Deeskalation gehd annerschder. Uff de een Seid sinn mier, un uff de anner die Bazis – excuse-moi, werte Frau Siebenpfeiffer, dass ich mer ihr Word gelehnt hann. Jo, un denne Bazis is unser rhein-bayrischi Liberalität inzwische schunn ziemlisch suschbeggd.“

Siebenpfeiffer kratzte sich die Stirn. „Ja, wir sind ihnen suspekt. Weib. Wolltest du nicht nach Cornelia schauen? Wo steckt unser kleiner Schatz denn überhaupt?“

Emilie Siebenpfeiffer wusste augenblicklich, dass ihr Gemahl mit Ritter unter vier Augen reden wollte. Sich erhebend, erklärte sie das Töchterlein spiele mit den Katzen und sie wäre im Übrigen seiner Meinung. „Herr Doktor“, fügte sie leicht ironisch hinzu. „Ansonsten … bis gleich wieder, die Herren …“

„Wie teuer ist ihnen ihr Schutzschild, Meister Ritter?“, fragte Siebenpfeiffer, nachdem seine Gattin den Raum verließ.

„Mei liewer Doktor. Sie solld eischendlisch nor indressiere wie deier mer ihr Schutz is. Um denne gehts jetzt neemlisch.“

Siebenpfeiffer nickte. „Ja. Das entging mir nicht. Und was heißt das in Kreuzer oder Gulden?“

„Worschd. Ihr Schutz is mei Geschenk, solang ich fa sie drugge derf. Das sinnse mer werd, sie simmer lieb un deier; grad wo ich jetzt a noch ihr außergeweenlischi Frau kennelerne derf.“

„Über Emilie sollten sie sich nicht wundern, Meister Ritter. Ihr Erzeuger ist mein Doktorvater Professor Joseph Johann Maria Weissegger von Weißeneck, Lehrstuhl-Inhaber an der Universität Freiburg. Selbstredend tue ich alles zum Schutz meiner Lieben. Dieser Chevauleger und sein Liebchen … welcher Art sind denn die beiden?“

Georg Ritter verzog schmunzelnd das Gesicht. „Oh je. Die zwee sin schunn besonnersch. Arsen is e franzesischer Druffgenger medeme extreme Schlabbmaul, awwer a alle milidärische Auszeichnunge. Angeblich isser verzisch, ich glab awwer der is jinger. Sei Liebche, es Aymee, is e schwarzi Zirkus-Akrobatin aus Marseilles, gebor irschendwo in de Karibik. Als Paar sin die fa mei Schutz ned se iwwerbiede. Kennegelernd han ich die zwee in England. Dorthin war de Arsen abgehau, deserdiert. Med samte Gaul nadierlich. Weil ich ne in rer Scheiß-Situation mit Geld aus de Bredouille han helfe kenne, sin se mer treu ergeb. Offiziell sin se Erntehelfer uffem Hofgut Monbijou bei einem Ort namens Leichelbingen. Das is e Halbtagesritt vun do aus. Dort vesteggele se sich we seiner Fahnefluchd. Awwer außerhalb vun de Erndezeide sinse in Minsche un Paris. Sie sin jo gebildet. Wie un wieso, wees ich a ned. Uff jede Fall sinn die zwee schlauer als so manche hochgeschdellde Studierde.“

„Ha!“, rief Emilie, die sich inzwischen wieder einfand. „Dann arbeitet das Duo nach dem Prinzip der Londoner »Bow Street Runners«?!“

„Sorry, das hann ich jo noch nie geheerd. Die Ausdrigg, men ich“, gestand Georg Ritter. „War des englisch?“

„Yes, Sir. Genau wie ihr sorry. Die Begriffe brachte mir meine Londoner Korrespondentin bei, eine liebe Cousine. Die »Bow Street Runners« sind private Beschützer, die sich vereinen, um nachts die Bevölkerung vor dem Gesindel zu schützen. Man rüstete sie sogar mit Waffen aus – doppelläufige Pistolen.“

„Schockschwerenot“, rief Ritter, hörbar beeindruckt. „Was sie ned alles wisse.“ Und dann: „Jo, ich glaab schun, dass de Arsen und die Aymee bei so rer Organisation debei ware. Jetzt, wo sie‘s saan. De Arsen had tatseschlisch so e Pischdol. Godd sei Dank, sa ich do norre. Do fiehl ich mich soford sicherer. Es gehd jo um unser ganzi Familie. Mei Fraa had jo alleen finf Kinner aus erschder Ehe medgebrung. Ihr erschder Mann, der bekannde Drugger Baur is … abgekr … geschdorb isser hald. Der had mich iwwrischens a ausgebild.“

„Müssen sie denn wegen ihres Tagewerks um Leib und Leben bangen?“, rief Emilie Siebenpfeiffer erschrocken.

„Des hoff ich ned, awwer ich bin do liewer vorsischdisch. Denne in Minsche trau ich alles zu. Aa, dass se mich als Rebell abstembele wolle.“

„Sind sie denn einer?“

„Mei Fraa behaubds. Ich sieh des annerschder. Ich sieh mich als de Ritter Schorsch neemlisch als e rischdischer Ritter med Ideale, un denne folge isch.“

„Sind sie auch ein Minne-Ritter?“, lächelte Emilie jetzt schelmisch.

„Aa des behauptet mei Fraa“, schmunzelte Ritter zurück.

„Dann zog es ihr verstorbener Gemahl wohl vor zu drucken, statt zu drücken“, blieb Emilie Siebenpfeiffer mit ihrer spontanen Antwort kokett und fügte an: „Wobei ich vermutet hätte, drucken diene durchaus der Sinnlichkeit.“

„Hä?“, fragte Ritter verwundert. „Wieso das denn?“

„Weil ausuferndes Schreiben meinen Gemahl immer verändert“, erklärte Emilie. Kurz: schöpferisch zu sein, wirkt bei Philipp Jakob wie ein Aphrodisiakum.“