9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Als 1863 elf Briten die Regeln des Fußballs niederschrieben, legten sie das Fundament für Euphorie und Verzweiflung, Leidenschaft und Liebe von Milliarden Menschen. Christian Eichler erzählt diese farbige Geschichte des Fußballs in 90 aufsehenerregenden Spielen. Eichler erzählt ebenso vom "Wunder von Bern", vom "Wembley-Tor", vom "Meister der Herzen" wie vom Fußballkrieg zwischen El Salvador und Honduras – als blutigem Ergebnis eines 3:0. Er zeigt die "Hand Gottes" und wie einzelne Helden ein Match entscheiden, er berichtet von politischen Manipulationen und von Hooligan-Hass. Eichler begleitet den Fußball durch Kindheit und Pubertät bis in die Jahre spielerischer Vollkommenheit – und schreibt so den Bildungsroman dieses weltweit größten Sports.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 599

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

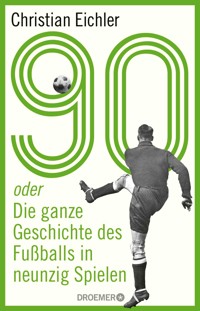

Christian Eichler

90

oder Die ganze Geschichte des Fußballs in neunzig Spielen

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Als 1863 elf Briten die Regeln des Fußballs niederschrieben, legten sie das Fundament für Euphorie und Verzweiflung, Leidenschaft und Liebe von Milliarden Menschen. Christian Eichler erzählt diese farbige Geschichte des Fußballs in 90 aufsehenerregenden Spielen.

Eichler erzählt ebenso vom »Wunder von Bern«, vom »Wembley-Tor«, vom »Meister der Herzen« wie vom Fußballkrieg zwischen El Salvador und Honduras – als blutigem Ergebnis eines 3:2. Er zeigt die »Hand Gottes« und wie einzelne Helden ein Match entscheiden, er berichtet von politischen Manipulationen und von Hooligan-Hass. Eichler begleitet den Fußball durch Kindheit und Pubertät bis in die Jahre spielerischer Vollkommenheit – und schreibt so den Bildungsroman dieses weltweit größten Sports.

Inhaltsübersicht

1 – Rio de Janeiro, 13. Juli 2014: Das Glück des Lazarus

Rio de Janeiro, 13. Juli 2014:

2 – Belo Horizonte, 29. Juni 1950: Tod eines Tellerwäschers

Belo Horizonte, 29. Juni 1950:

3 – Moskau, 18. Juli 1936: Fußball auf dem Roten Platz

Moskau, 18. Juli 1936:

4 – Wien, 3. April 1938: Anschluss-Treffer

Wien, 3. April 1938:

5 – Rosário, 21. Juni 1978: Bombentreffer zum 4:0

Rosário, 21. Juni 1978:

6 – London, 18. Dezember 1863: Fußball für Anfänger

London, 18. Dezember 1863:

7 – St. Michael, 27. Januar 1994: Irrenhaus mit zwei Toren

St. Michael, 27. Januar 1994:

8 + 9 – London, 19. und 26. April 1902: Die nackte Kanone

London, 19. und 26. April 1902:

10 – London, 23. Juli 1966: Tapferes Schneiderlein

London, 23. Juli 1966:

11 – Nürnberg, 25. Juni 2006: Herz der Finsternis

Nürnberg, 25. Juni 2006:

12 – London, 30. Juli 1966: Nicht! Oder doch?

London, 30. Juli 1966:

13 – Mexiko-Stadt, 22. Juni 1986: Gott mit Hand und Fuß

Mexiko-Stadt, 22. Juni 1986:

14 – Kapstadt, 3. Juli 2010: Diego, dieser Junge heißt Müller

Kapstadt, 3. Juli 2010:

15 – Montevideo, 30. Juli 1930: Revolver bitte abgeben

Montevideo, 30. Juli 1930:

16 – Montevideo, 18. November 1934: Ein Arm, drei Tore

Montevideo, 18. November 1934:

17 – Mexiko-Stadt, 17. Juni 1970: Kaiser im Korsett

Mexiko-Stadt, 17. Juni 1970:

18 – Dortmund, 4. Juli 2006: Grosso rächt Bruno

Dortmund, 4. Juli 2006:

19 – Basel, 5. April 1908: Debüt mit später Würze

Basel, 5. April 1908:

20 – London, 25. November 1953: Die Welt wird zur Kugel

London, 25. November 1953:

21 – Budapest, 23. Mai 1954: Besuch bei Außerirdischen

Budapest, 23. Mai 1954:

22 – Bern, 4. Juli 1954: Die Wunde von Bern

Bern, 4. Juli 1954:

23 – Frankfurt, 3. Juli 1974: Wasserball

Frankfurt, 3. Juli 1974:

24 – München, 7. Juli 1974: Cruyffs Schatten

München, 7. Juli 1974:

25 – Leipzig, 6. Oktober 1956: Walters Hacke

Leipzig, 6. Oktober 1956:

26 – Hamburg, 22. Juni 1974: Ein innerdeutscher Schuss

Hamburg, 22. Juni 1974:

27 – Mexiko-Stadt, 26. Juni 1969: Fußball, Krieg

Mexiko-Stadt, 26. Juni 1969:

28 – Brüssel, 29. Mai 1985: Tod und Spiele

Brüssel, 29. Mai 1985:

29 – Sevilla, 8. Juli 1982: Auf Kollisionskurs

Sevilla, 8. Juli 1982:

30 – Hamburg, 21. Juni 1988: Die Fahrräder sind zurück

Hamburg, 21. Juni 1988:

31 – Mailand, 24. Juni 1990: Lama und Trauma

Mailand, 24. Juni 1990:

32 – Córdoba, 21. Juni 1978: Der Krankl macht den Hitler wett

Córdoba, 21. Juni 1978:

33 – Gijón, 25. Juni 1982: Null ouvert

Gijón, 25. Juni 1982:

34 – Westfront, 24./25. Dezember 1914: Frieden spielen

Westfront, 24./25. Dezember 1914:

35 – Berlin, 21. Juni 1941: Bimbo und Barbarossa

Berlin, 21. Juni 1941:

36 – Paris, 9. Juni 1924: Kolumbus für Kicker

Paris, 9. Juni 1924:

37 – Rio de Janeiro, 29. Mai 1919: Ende der Sonnenfinsternis

Rio de Janeiro, 29. Mai 1919:

38 – Straßburg, 5. Juni 1938: Barfuß im Regen

Straßburg, 5. Juni 1938:

39 – Göteborg, 15. Juni 1958: Brasiliens Sputnik

Göteborg, 15. Juni 1958:

40 – Mexiko-Stadt, 21. Juni 1970: Der Karneval beginnt

Mexiko-Stadt, 21. Juni 1970:

41 – Glasgow, 18. Mai 1960: Eine andere Welt

Glasgow, 18. Mai 1960:

42 – London, 7. Dezember 1932: Nicht schlecht, Majestät

London, 7. Dezember 1932:

43 – Amsterdam, 2. Mai 1962: Der Fluch des Dompteurs

Amsterdam, 2. Mai 1962:

44 – Frankfurt, 31. August 1993: Schieß doch endlich

Frankfurt, 31. August 1993:

45 – Toamasina, 31. Oktober 2002: Hauptsache, zu null

Toamasina, 31. Oktober 2002:

46 – Stockholm, 1. Juli 1912: Zehn vergessene Tore

Stockholm, 1. Juli 1912:

47 – Solna, 14. November 2012: Zlatans Arena

Solna, 14. November 2012:

48 – Lyon, 3. Juni 1997: Hammer und Zirkel

Lyon, 3. Juni 1997:

49 – Barcelona, 5. Juli 1982: Ich schau dir in die Augen, Kleines

Barcelona, 5. Juli 1982:

50 – Guadalajara, 21. Juni 1986: Der Tod der Samba

Guadalajara, 21. Juni 1986:

51 – Bremen, 22. April 1986: Die Stille nach dem Schuss

Bremen, 22. April 1986:

52 – Belgrad, 20. Juni 1976: Der Himmel über der Sahara

Belgrad, 20. Juni 1976:

53 – München, 19. Mai 2012: Pompeji dahoam

München, 19. Mai 2012:

54 + 55 – München/Dortmund, 23./24. April 2013: Deutschland – Spanien 8:1

München/Dortmund, 23./24. April 2013:

56 – Berlin, 18. Juni 1922: Kein Heiratsmarkt

Berlin, 18. Juni 1922:

57 – Leipzig, 6. August 1922: Rauchen macht gesund

Leipzig, 6. August 1922:

58 – Gelsenkirchen, 1. Juni 1931: Ein Toter im Kanal

Gelsenkirchen, 1. Juni 1931:

59 – Glasgow, 5. Mai 1966: Bogenlampe mit Salami

Glasgow, 5. Mai 1966:

60 – Brüssel, 15. Mai 1974: Wehe, wenn Schwarzenbeck kommt

Brüssel, 15. Mai 1974:

61 – Brüssel, 17. Mai 1974: Parkschläfer mit Pokal

Brüssel, 17. Mai 1974:

62 – Rotterdam, 8. Mai 1974: Gib mir ein O

Rotterdam, 8. Mai 1974:

63 – Manchester, 19. Februar 1958: Asche und Aschenputtel

Manchester, 19. Februar 1958:

64 – Lissabon, 9. März 1966: Es werde Licht

Lissabon, 9. März 1966:

65 – Berlin, 10. Mai 1930: Besser ohrlos als torlos

Berlin, 10. Mai 1930:

66 – London, 29. April 1972: Die Tiefe des Raumes

London, 29. April 1972:

67 – Brüssel, 18. Juni 1972: Was ihr wollt

Brüssel, 18. Juni 1972:

68 – Mönchengladbach, 20. Oktober 1971: Ich war eine Dose

Mönchengladbach, 20. Oktober 1971:

69 – Düsseldorf, 23. Juni 1973: Ich spiel dann jetzt

Düsseldorf, 23. Juni 1973:

70 – Madrid, 17. Februar 1974: Sieg im Kreißsaal

Madrid, 17. Februar 1974:

71 – Barcelona, 8. April 2009: Gestatten, Pe

Barcelona, 8. April 2009:

72 – Johannesburg, 11. Juli 2010: Die Stille vor dem Schuss

Johannesburg, 11. Juli 2010:

73 – Middlesbrough, 19. Juli 1966: Dr. Pak zieht den Zahn

Middlesbrough, 19. Juli 1966:

74 – Landskrona, 12. September 1990: Des Pudels Mütze

Landskrona, 12. September 1990:

75 – Leicester, 2. Mai 2016: Der Zauber des toten Königs

Leicester, 2. Mai 2016:

76 – Nizza, 28. Juni 2016: Huuuuuuh!

Nizza, 28. Juni 2016:

77 – León, 14. Juni 1970: Uwes Tor für Maggie Thatcher

León, 14. Juni 1970:

78 – Lausanne, 26. Juni 1954: Heiße Ohren

Lausanne, 26. Juni 1954:

79 – Rio de Janeiro, 16. Juli 1950: Die stumme Stadt

Rio de Janeiro, 16. Juli 1950:

80 – Göteborg, 24. Juni 1958: Rot für Schwedenplatten

Göteborg, 24. Juni 1958:

81 – Paris, 17. November 1993: Verbrecherische Flanke

Paris, 17. November 1993:

82 – Krefeld, 19. März 1986: Die Pille danach

Krefeld, 19. März 1986:

83 + 83 – Gelsenkirchen und Hamburg, 19. Mai 2001: Wie sterben, nur schöner

Gelsenkirchen und Hamburg, 19. Mai 2001:

85 + 86 + 87 – Frankfurt/Bochum/Nürnberg, 29. Mai 1999: Gebanntes Hören an den Radios

Frankfurt/Bochum/Nürnberg, 29. Mai 1999:

88 – Barcelona, 26. Mai 1999: Mutter aller Niederlagen

Barcelona, 26. Mai 1999:

89 – Istanbul, 25. bis 26. Mai 2005: Mutter aller Paraden

Istanbul, 25. bis 26. Mai 2005:

90 – Belo Horizonte, 8. Juli 2014: Sechs Minuten Magie

Belo Horizonte, 8. Juli 2014:

1

Rio de Janeiro, 13. Juli 2014:

Das Glück des Lazarus

Deutschland – Argentinien 1:0 n.V. (WM-Finale)

DEUTSCHLAND: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes, Schweinsteiger, Kramer (31. Schürrle), Müller, Kroos, Özil (120. Mertesacker), Klose (88. Götze)

ARGENTINIEN: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Pérez (86. Gago), Messi, Lavezzi (46. Agüero), Higuaín (78. Palacio)

SCHIEDSRICHTER: Rizzoli (Italien); ZUSCHAUER: 74700

TOR: 1:0 Götze (113.)

Fußball ist das Glück, sich lebendig zu fühlen. Ob man ihn spielt oder nur sieht, Hauptsache, man lebt ihn. Das öffnet die Sinne. So wie an diesem Abend in Rio, an dem sich vom größten Spiel der Welt, dem Finale der Weltmeisterschaft, der Blick weitet, hinauf auf den Corcovado. Dort, auf der Bergkuppe am Horizont, gut zu sehen durch den ovalen Dachausschnitt des Estádio do Maracanã, leuchtet die Christusstatue. Bei Anpfiff glühte sie noch in der prallen Sonne. Nun tritt sie, von weißem Kunstlicht angestrahlt, aus der Finsternis.

Jedes WM-Finale ist ein Heldenepos. Anders als in der antiken Sage gebiert es keine Unsterblichen, aber einige sehr glückliche Sterbliche. Mit Rentenanspruch auf einen Ruhm, der bis an ihr Lebensende reichen wird. Aber nur selten ist die Kulisse dieser Heldengeschichten so malerisch wie hier, von fast kitschiger Vollkommenheit in Cinemascope.

Unten, auf dem erleuchteten Rasen, gibt es nach hundertfünf Minuten, in der letzten Pause, außer Aufmunterungen und Durchhalteparolen nicht mehr viel zu sagen. Gut, die anderen hatten die besseren Gelegenheiten. Doch völlig frei vor Manuel Neuer versagte der Torinstinkt von Higuaín, Messi, Palacio – alle verfehlten sie das Ziel. Nun scheinen die Argentinier das 0:0 halten zu wollen und auf das Elfmeterschießen zu vertrauen.

Was gibt es da noch zu sagen? Wirklich zuhören kann sowieso niemand mehr. Am Ende einer Saison, einer Weltmeisterschaft, eines WM-Finals sind Köpfe und Körper nur noch von Routinen und Hormonen gesteuert, kämpfen die Körpersignale und Botenstoffe der Müdigkeit mit denen des Weitermachens. Zeit für die ganz, ganz simplen Botschaften: Noch mal alles! Wir schaffen das!

Nur einem hat Joachim Löw etwas Spezielleres mitzuteilen. »Zeig der ganzen Welt, dass du besser bist als Messi«, sagt der Bundestrainer zu Mario Götze. Es sind Worte, die auf eine gewisse Schlichtheit des Gemüts beim Adressaten schließen lassen; oder zumindest darauf, dass Löw das so einschätzt. Das soll große Trainerkunst sein? Lässt sich ein verwöhnter Jungstar wirklich mit solch billigen Psychosprüchen zur entscheidenden Leistung treiben? Worte, die man besser nicht weitererzählt. Doch Löw macht sie später öffentlich, was vielleicht auch etwas über ihn aussagt. So werden sie berühmt. Und zum Ballast für Mario Götze.

Die Bayern haben ihn ein Jahr zuvor mit dem Köder nach München gelockt, der Wunschspieler des neuen Trainers Pep Guardiola zu sein, der aus ihm den »neuen Messi« machen wolle – dabei wollte der eigentlich Neymar. Am Ende blieb Götze bei Guardiola eine Randfigur. Und wurde das auch bei Löw. Während der WM verlor er den Platz in der Startelf an den sechsunddreißigjährigen Miroslav Klose – den er erst jetzt, im Finale, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, wieder ablösen durfte. »Du machst das Ding!«, sagte Klose zum vierzehn Jahre jüngeren Ersatzmann. Und nun stachelt ihn auch Löw an. Der »neue Messi«? »Du hast die Möglichkeiten dazu«, sagt er.

Und Götze nutzt sie. Er ist nicht besser als Messi. Aber er macht, was Messi nicht macht: das große Ding. Als André Schürrle nach hundertdreizehn Minuten seinen fünfundsechzigsten Sprint startet, mit zwanzig schnellen Schritten und sieben Ballberührungen die linke Außenlinie entlang, Mascherano und Zabaleta ausweichend, und zwischen den beiden Verteidigern hindurch eine unterschnittene Flanke in den Laufweg des diagonal zum Fünfmeterraum spurtenden Götze schickt – da veredelt der kleine Ballkünstler diese Maßvorlage zu einem der feinsten Finaltore der Geschichte. Annahme per Brust, Vollendung volley mit links aus spitzem Winkel ins lange Eck. Besser als Messi, zumindest für diesen Moment.

Doch um auch das zu werden, was Messi, der Weltfußballer, der Weltbeste, wieder nicht wird: Weltmeister – dafür ist mehr nötig als nur dieses Tor, dieser Torschütze, dieser eine WM-Held. Löws Team braucht bis zum Ende für den Titel viele WM-Helden, für jede Gelegenheit mindestens einen. Im ersten Spiel gegen Portugal die Schläue von Thomas Müller. Im zweiten gegen Ghana die Unverwüstlichkeit von Miroslav Klose. Im Achtelfinale gegen Algerien den Radius von Manuel Neuer. Im Viertelfinale gegen Frankreich Abwehrkunst und Torgefahr von Mats Hummels. Im Halbfinale gegen Brasilien die Präzision von Toni Kroos und Sami Khedira. Im Finale die Präsenz von Jérôme Boateng. Und natürlich die Tadellosigkeit von Philipp Lahm, der in der K.-o.-Runde aus dem Mittelfeld nach hinten rechts zurückwich und die Abwehr erst titelreif machte. Nicht zuletzt die Opferbereitschaft von Benedikt Höwedes, als Aushilfe hinten links ohne Fehl und Tadel. Fast jeder fand seine Heldenrolle, seinen eigenen WM-Moment.

Und doch wird nun noch eine Steigerung gebraucht. Auch nach dem großen WM-Moment von Mario Götze. Er ist nur der vorletzte deutsche Held der WM 2014. Für den Sieg ist noch ein anderer nötig, einer, der bis zum Letzten geht. Er muss der Welt nicht zeigen, dass er besser ist als Messi. Aber härter als alle Argentinier zusammen.

In der Vorrunde spielte Bastian Schweinsteiger nur zwanzig Minuten. Nach zwei Sprunggelenksoperationen während der Saison und nach einer Knieverletzung kurz vor der WM schonte ihn Löw. Der Trainer wusste, dass er ihn noch brauchen würde. Und nie brauchte er ihn so sehr wie in diesem Finale.

Das Zentrum ist entscheidend. Das Dreieck Kroos, Khedira, Schweinsteiger, das Brasilien 7:1 demontierte, war bis zum Finale eine Macht. Doch gegen Argentinien muss Sami Khedira kurz vor Anpfiff mit Wadenbeschwerden passen. Christoph Kramer, von Löw als Ersatz aus dem Hut gezaubert, macht seine Sache gut und so unbekümmert, als wisse er gar nicht, dass das ein WM-Finale ist – und weiß es dann wirklich nicht mehr. Nach der harten Kollision mit Ezequiel Garay spielt er dreizehn Minuten mit glasigem Blick weiter und fragt Nicola Rizzoli dann: »Schiri, ist das hier das Finale?« Der Italiener glaubt an einen Witz, aber Kramer hakt nach: »Ich muss wissen, ob das wirklich das Finale ist.« Nach der Bestätigung bedankt sich der Deutsche brav: »Danke, es war wichtig, das zu wissen.« Worauf Rizzoli Schweinsteiger auffordert, ihn auswechseln zu lassen.

Khedira draußen, Kramer k.o. und Kroos irgendwie neben sich, verunsichert, seit er mit einer Kopfballrückgabe auf Neuer, bei der er Higuaín übersah, fast alles verdorben hätte. Jeder sieht es: Nun, in diesem Spiel, kommt es auf Schweinsteiger an wie nie zuvor. Und dann, vier Minuten gespielt in der letzten, alles entscheidenden Viertelstunde, liegt Schweinsteiger rücklings am Boden, in der Coachingzone der Argentinier. Über sich die ganze medizinische Abteilung der Deutschen. Beim Versuch, die Blutung zu stoppen.

Kurz nach Wiederanpfiff haben ihn Mascherano und Biglia zu zweit gefällt, Schweinsteiger schrie, hielt sich das Bein, brauchte eine halbe Minute, dann stand er wieder. Nur eine Minute später das Kopfballduell mit Agüero, der die Faust ausfuhr und ihn im Gesicht traf. Löw tobt, weil Rizzoli den schon verwarnten Agüero nicht vom Platz stellt. Er fürchtet, dass die Argentinier seinen wichtigsten Mann vom Platz zu treten versuchen.

Wenn sie es nicht schon geschafft haben. Fast eine Minute wälzt Schweinsteiger sich am Boden, kommt mühsam hoch, wankt vom Platz. Das Blut rinnt ihm übers Gesicht, vom Cut unter dem rechten Auge hinunter zum Kinn. Während man ihn behandelt, macht sich Kevin Großkreutz für die Auswechslung bereit. Doch dann ist die Wunde verklebt, Schweinsteiger wieder auf den Beinen. Nach zweiminütiger deutscher Unterzahl kehrt er zurück aufs Feld – begleitet vom tosenden Jubel, der den Torschrei, siebenundsiebzig Sekunden später, vorwegnimmt.

Als Götze trifft, ist Schweinsteiger der Einzige außer Neuer, der nicht hinrennt, hinein in die Jubeltraube. Er trabt weg. Kräfte hamstern. Meter sparen. Keiner läuft mehr als er in diesem Finale, über fünfzehn Kilometer. Fünfundfünfzig Sprints, anderthalbmal so viele wie Messi. Keiner wird häufiger getreten, sechs von sechzehn Fouls der Argentinier gelten ihm, dem Blitzableiter ihrer Aggression. Fast ein Drittel der letzten fünfzehn Minuten auf dem Weg zum Titel verbringt er am Boden oder blutend oder in Behandlung. Oder alles zusammen. Bis Rizzoli endlich abpfeift, werden aus den letzten fünfzehn Minuten sogar neunzehn. Aber das ist nur die nachgespielte Leidenszeit des deutschen Lazarus.

Wie ein altes Schlachtross wirft er sich immer wieder in die Zweikämpfe. Auch in der 121. Minute, als er Messi aufhalten muss, in diesem letzten Angriff – den er nur durch ein Foul stoppen kann, eines, das seine eigenen Muskeln ihm versagen wollen, ein Foul, das nur mit letzter Willensanstrengung gelingt. Anderthalb Minuten muss Schweinsteiger danach behandelt werden, sich dann vom Platz schleppen, mit Krämpfen. An der Seitenlinie steht er dann, wie ein Schiffbrüchiger, der es an Land geschafft hat, tief gebeugt, Hände auf den Knien. Sieht Messis Freistoß übers Tor fliegen. Schleppt sich ein letztes Mal auf Feld. Wirft sich in ein letztes Duell. Steckt ein letztes Foul ein. Hört endlich den letzten Pfiff. Fällt einfach um.

Später, um die Hüften die deutsche Flagge, unterm Auge die Platzwunde, im Gesicht das Lächeln, das nicht mehr weicht, sieht Bastian Schweinsteiger fast aus wie ein Student einer schlagenden Verbindung. Und wirkt, nach zehn Jahren als Nationalspieler, nach all den Kämpfen und Krisen, Verletzungen und verlorenen Halbfinals, fast erleichtert, dass die späte Krönung ihm so viel an Härte und Schmerz abverlangt hat. »Ich habe vom Fußball alles zurückbekommen«, sagt er. »Die ganzen Mühen sind belohnt worden.«

Götzes Tor wurde tausendfach von Kameras fixiert, millionenfach im kollektiven Gedächtnis archiviert. Dagegen hat kein Foto, kein Film, keine bildliche Erinnerung den Moment festgehalten, der die Welt des Fußballs auf den Kopf stellte wie kein anderer zuvor. Die Fotografen saßen fast alle hinter dem anderen Tor. Nur dort erwarteten sie lohnende Motive. Ein Foto gibt es nur von den Szenen nach dem Schlusspfiff, als die Zuschauer den Torschützen auf ihre Schultern nehmen und vom Platz tragen. Ein scheues Lächeln hat er im Gesicht. Ein wenig scheint es, dass es ihm zu viel Aufhebens ist um ein einziges Tor. Es hat sein kurzes Leben überdauert.

2

Belo Horizonte, 29. Juni 1950:

Tod eines Tellerwäschers

USA – England 1:0 (WM-Vorrunde)

USA: Borghi, Keough, Maca, Bahr, Colombo, McIlvenny, Gaetjens, Pariani, J. Souza, Wallace, E. Souza

ENGLAND: Williams, Ramsey, Aston, Wright, Dickinson, Hughes, Mortensen, Finney, Mannion, Mullen, Bentley

SCHIEDSRICHTER: Dattilo (Italien); ZUSCHAUER: 10000

TOR: 1:0 Gaetjens (38.)

England gegen USA, ein größerer Gegensatz lässt sich nicht denken bei der ersten Weltmeisterschaft nach dem Krieg. England, das Land, das den Fußball gebar, gegen Amerika, das Land, das ihn ignorierte. Gefeierte Profis gegen Männer, die ihr Geld als Postbote oder Milchmann verdienen. Einen »Haufen Hoffnungsloser« nennt »The Belfast Telegraph« den Gegner der Engländer, die sich bei ihrer ersten WM-Teilnahme als Nabel der Fußballwelt sehen. Der »Daily Express« findet, »es wäre fair, ihnen drei Tore Vorsprung zu geben«. Man glaubt, generös sein zu können. Gegen Italien haben die USA 0:9 verloren, gegen Norwegen 0:11.

Bei Anpfiff an einem milden Donnerstag um fünfzehn Uhr sind rund zehntausend Zuschauer im »Estádio Independência« in Belo Horizonte, hinter dessen flachen Tribünen sich der Blick auf die grau-braunen Hügel der Provinz Minas Gerais öffnet. Am Ende werden es viele Tausende mehr sein. Im Laufe der Partie lockt die erregte Stimme des Radiokommentators immer mehr Menschen ins Stadion. Sie wollen die sich anbahnende Sensation mit eigenen Augen sehen.

Auch der berühmteste englische Fußballer schaut zu. Stanley Matthews, der legendäre Dribbler, wird für größere Aufgaben geschont. Entspannt beobachtet er die Anfangsphase: sechs Schüsse in zwölf Minuten, alle aufs amerikanische Tor. Zwei an den Pfosten. Die Führung scheint nur eine Frage der Zeit.

Nichts deutet darauf hin, dass es der Tag von Joe Gaetjens werden könnte. Eigentlich gibt es keine undankbarere Rolle als die des Mittelstürmers in einem völlig unterlegenen Team. Aber manchmal macht der Fußball eine Ausnahme. Sie nimmt kurz vor der Pause ihren Anfang mit einem Einwurf in der englischen Hälfte. Der Ball landet halbrechts bei Walter Bahr, der nicht fackelt und ihn aus gut zwanzig Metern diagonal Richtung Tor schlägt – scharf und halbhoch, eher Schuss als Flanke.

Der englische Torwart Bert Williams hat freie Sicht. Er macht ein, zwei Schritte dorthin, wo er den Ball erwartet. Da fliegt plötzlich ein Schatten heran. Ein Körper hechtet in die Flugbahn. Er erreicht den Ball mit dem Kopf, streift ihn leicht. Es reicht, um dessen Richtung entscheidend zu verändern. Gegen die Bewegung des Torwarts und unerreichbar auch für den letzten Verteidiger, Alf Ramsey, torkelt das Leder ins Tor. Hinter den Werbebannern für »Superball«, den »offiziellen Ball des Turniers«, springen Tausende auf und jubeln.

Was ist hier los? Die Engländer wirken verwirrt. US-Trainer Bill Jeffrey hat, vielleicht aus Furcht, vielleicht auch aus List, seine Spieler vor der Partie mit Schafen verglichen: »Schafe, bereit für die Schlachtbank.« Nun plötzlich steckt ein Wolf im weißen Schafspelz mit dem roten Diagonalstreifen. Und den Engländern ist mit einem Mal nicht ganz geheuer in ihrem ungewohnten blauen Dress, den sie zum ersten und letzten Mal in ihrer Geschichte tragen.

Wer ist dieser Schatten, der das 1:0 schoss? Nicht mal die Amerikaner wissen viel über ihn. Nur, dass er aus Haiti stammt und in »Rudy’s Cafe« arbeitet, einem spanischen Restaurant in Harlem, New York. Dem Besitzer Eugene »Rudy« Diaz gehört auch »Brookhattan«, ein Team der American Soccer League. Es ist eine Profiliga, deren Profis vom Fußball allein kaum leben können. Deshalb verdient sich Gaetjens zu den fünfundzwanzig Dollar Gage pro Spiel ein paar als Tellerwäscher dazu.

Als er am Tag vor der Abreise nach Brasilien erstmals zum Team stößt, ist er praktisch ein Unbekannter. Gaetjens’ einzige Referenz: Er führt die Torschützenliste der US-Liga an. Aber in dieser 38. Minute dämmert den kampfstarken, spielschwachen Amerikanern, dass sie in ihm das gefunden haben, was sie am dringendsten brauchen – einen Torjäger.

Einen, wie er den Engländern fehlt. In der Pause glaubt Bahr, »dass sich nun die Schleusentore öffnen«. Doch die Schleuse bleibt zu. Die zweite Halbzeit ist ein einziges Anrennen des Favoriten, der mehrfach an den eckigen Holzbalken scheitert. Und noch häufiger an den eckigen Fäusten des Torwarts Frank Borghi, im echten Leben Leichenwagenfahrer. Auch im ersten Spiel, gegen Spanien, haben die Amerikaner lange geführt und erst durch drei Tore in den letzten zehn Minuten 1:3 verloren. Diesmal halten sie den Vorsprung mit letzter Entschlossenheit. Der Abpfiff: 1:0 für die USA, eine Weltsensation des Fußballs.

Wie sehr ihn diese Blamage ein Leben lang verfolgt, erzählt über sechzig Jahre später Sir Tom Finney, der Berühmteste jener englischen Elf, kurz vor seinem Tod mit 91 Jahren: »Wir dachten, der Sieg wäre eine Formalität. Aber ihr Tor war wie verhext. Fünf- oder sechsmal trafen wir das Holz und vergaben unzählige Chancen.« Die geschockten Engländer verlieren drei Tage später in Rio auch gegen Spanien 0:1 und scheiden in der Vorrunde aus – ebenso wie die USA, die Chile 2:5 unterliegen.

Gaetjens und Borghi, Tellerwäscher und Totenchauffeur, begraben an jenem Tag in Belo Horizonte den Mythos des englischen Fußballs – so wie 64 Jahre später am selben Ort ein paar Deutsche mit Namen wie Kroos, Müller und Schweinsteiger den Mythos des brasilianischen. In beiden Fällen ist es am Ende nicht nur der Schlusspfiff eines Spiels, auch der einer Epoche. Mit dem Unterschied, dass 1950 die brasilianischen Zuschauer sich nicht weinend trollen wie 2014, sondern lachend den Platz stürmen. Fröhlich nehmen sie Borghi und Gaetjens auf ihre Schultern.

Wer nicht dabei war, mag es kaum glauben. Am wenigsten in den Heimatländern der beiden Teams. In England entsteht die Legende, dass manche Zeitungsredaktionen das 0:1 in ein 10:1 verwandelt hätten im Glauben, dass im telegraphisch übermittelten Ergebnis eine Ziffer fehle. Andere sind am Abend des Spiels froh, die Meldung kleinhalten und Englands Cricketteam die großen Schlagzeilen widmen zu können. Es hat am selben Tag erstmals gegen die »West Indies«, die karibische Auswahl, verloren.

Mehr als überall sonst geht die Sensation in den USA unter. Dent McSkimming von der »St. Louis Post-Dispatch« ist der einzige amerikanische Journalist im Stadion, auf eigene Kosten angereist, weil die Zeitung die WM-Reise nicht bezahlen wollte. Als Urlauber schreibt er den einzigen Eigenbericht einer US-Zeitung.

Der Ruhm seines Tores gegen England bringt Gaetjens einen Profivertrag in Frankreich ein, aber nicht viel Erfolg. Er kehrt nach Haiti zurück, wird von Tausenden am Flughafen empfangen, gründet eine Textilreinigung. Und spielt sogar noch für Haiti Fußball, ein 0:4 gegen Mexiko in der WM-Qualifikation 1953. Doch nach der Machtübernahme durch François »Papa Doc« Duvalier drei Jahre später wird das Leben gefährlich für Gaetjens, für jeden dieses Namens. Seine Familie hat Duvaliers Gegner Louis Dejoie unterstützt – mit dem er durch seine Urgroßmutter Leonie Dejoie verwandt ist, die den um 1825 aus Bremen eingewanderten Thomas Gaetjens heiratete.

Einen Tag nachdem Duvalier sich am 22. Juni 1964 zum Präsidenten auf Lebenszeit proklamiert hat, wird Gaetjens von den »Tontons Macoutes«, der brutalen Miliz des Tyrannen, aus seiner Wäscherei geholt und ins Gefängnis Fort Dimanche gebracht, das kaum ein Häftling lebend wieder verließ. Es ist das Letzte, das man weiß von Joe Gaetjens, dem Schatten, der mit einem Hechtsprung die größte Sensation der Fußballgeschichte schaffte.

Eine andere Geschichte, in der ein Fußballspieler in die Mühlen der Macht geriet, in einem der blutigsten Regime des 20. Jahrhunderts, dann aber auch dank des Fußballs überlebte, beginnt mit einem der bizarrsten Sportereignisse der Geschichte – einem Fußballspiel für einen millionenfachen Mörder, der sich für Fußball nicht interessiert.

3

Moskau, 18. Juli 1936:

Fußball auf dem Roten Platz

Spartak Moskau A – Spartak Moskau B 4:3

Ein heißer Samstag im Juli, zehntausend Zuschauer erleben ein ungewöhnliches Vorprogramm für ein Fußballspiel. Ein Wagen mit dem Porträt von Lenin und einer Statue von Stalin rollt vorbei. Dahinter defilieren verdiente Athleten. Sie winken nach links, hinüber zur Tribüne des Lenin-Mausoleums. Dort oben grüßen sie ihn, den »größten Freund sowjetischer Körperkultur«: Stalin persönlich in seiner weißen Uniformjacke, umringt von Genossen und Lakaien aus Politbüro und Generalstab.

Später, wenn die jährliche Parade sowjetischer Sportlichkeit vorbeigezogen ist, werden zum ersten Mal zweiundzwanzig Männer ihm zu Füßen ein Fußballspiel bestreiten. Ihr Auftrag lautet, dem Tyrannen »den Lieblingssport des Volkes vorzuführen«. So beschreibt es später Nikolai Starostin, die Hauptfigur dieser Geschichte um Leben, Tod und Fußball.

Fußball auf dem Roten Platz, welch eine Idee. Starostin, der größte Fußballer des Landes, hat sie mit angeregt. Noch ahnt er nicht, dass auf diesen Schaukampf bald die Schauprozesse folgen werden; dass das Spiel ein Vorspiel ist für den »Großen Terror«, der wenige Monate später beginnt. Die Verfolgung wird auch einige der Männer treffen, die an diesem sommerlich heiteren Tag zu Stalins Vergnügen vor den Ball treten.

Es ist das erste Fußballspiel, das der Diktator in seinem Leben sieht. Grund genug für die, die es veranstalten, Angst zu haben. Zu viel Angst haben zumindest die Verantwortlichen von Dynamo Moskau. Der Klub der Geheimpolizei, der gegen den großen Rivalen Spartak antreten soll, hat kurzfristig seine Beteiligung abgesagt. Ihre Befürchtung: Der Ball könnte als Querschläger gegen die Kreml-Mauer fliegen. Das wäre ein Affront. Oder gar Stalin treffen. Das wäre das Todesurteil.

Aber schon Stalin zu langweilen kann gefährlich sein. Deshalb hat Starostin mit seinem politischen Verbündeten Aleksander Kossarew, dem Chef der Jugendorganisation der Partei, vorgesorgt. Während der Partie wird er immer wieder zu Kossarew hinaufschauen. Dieser steht neben Stalin und soll mit einem weißen Taschentuch wedeln, falls sich andeutet, dass dem Diktator die Darbietung nicht gefällt – als Zeichen für den sofortigen Abbruch.

In dieser Hinsicht hat die Absage des Rivalen Dynamo, der Spartak eine Woche zuvor im entscheidenden Spiel um die erste Meisterschaft der sowjetischen Liga 1:0 besiegt hat, einen Vorteil. Weil Spartaks Team ersatzweise gegen die eigene B-Auswahl antreten wird, kann man nicht nur das Ergebnis absprechen: ein 4:3 für das A-Team. Man kann auf dem neuntausend Quadratmeter großen, vom Moskauer Textilkombinat gefertigten Filzteppich, den dreihundert Helfer über die alten Pflastersteine gerollt haben, den Roten in den Grünen Platz verwandelnd, nun nach Drehbuch ein ganzes Potpourri des Fußballs anstimmen. Stalin soll alles geboten werden: ein Tor per Kopf, eins per Hacke, eins nach Ecke, eins nach Elfmeter und so weiter.

Der Plan geht auf, der Spielfluss ist hübsch anzusehen, ungestört von Tacklings, auf die man planmäßig verzichtet. Die sieben Tore fallen wie bestellt. Kossarews Taschentuch bleibt in der Tasche. Die Wochenschaubilder fangen sogar ein Lächeln auf Stalins Gesicht ein. Er kriegt kaum genug. Das Spiel, auf dreißig Minuten angesetzt, dauert am Ende dreiundvierzig.

Starostin und seine drei mitspielenden Brüder sind erleichtert. Ein großer Erfolg für ihn und für Spartak, das er ein Jahr zuvor als Gegenentwurf zum Armeeklub ZSKA und zum Polizeiklub Dynamo mit gegründet hat. Die Fans begreifen Spartak als Klub des Volkes im Kampf gegen die Klubs der Obrigkeit. Allerdings hat die Obrigkeit bald etwas gegen diesen Erfolg – in Gestalt eines Mannes, der das Spiel auf dem Roten Platz von der Kreml-Tribüne aus durch seinen blitzenden Kneifer verfolgt hat. Er ist Fußballer, Fußballfan und im Begriff, einer der größten Henker des Jahrhunderts zu werden: Lawrenti Beria.

Bald nach dem Spiel auf dem Roten Platz ist Starostins politische Protektion passé, als Kossarew im Zuge der großen Säuberung als »Volksfeind« exekutiert wird – einer von über anderthalb Millionen Menschen, die während der blutigsten Inquisition der Geschichte verhaftet, misshandelt, in Arbeitslager verbannt oder erschossen werden. Als auch der Organisator des Massenmords, Nikolai Jeschow, liquidiert wird, beerbt ihn Beria als neuer Herr des Terrors. Wie eifrig er diese Aufgabe erledigt, wird Stalin auf der Konferenz von Jalta 1945 gut gelaunt betonen. Dem US-Präsidenten Roosevelt stellt er seinen georgischen Landsmann als »unseren Himmler« vor.

Während aber der unsportliche Himmler die Prüfungen des Sportabzeichens, das er von seinen SS-Leuten verlangte, selbst nur mit manipulierten Ergebnissen geschafft haben soll, war Beria in jungen Jahren ein passabler Fußballer. Mit der Stadtauswahl von Tiflis soll er einmal auch gegen Starostin gespielt haben, der Anfang der zwanziger Jahre mit der Moskauer Stadtauswahl nach Georgien kam. Starostin beschreibt ihn später als »untersetzten, technisch schwachen, aber sehr groben linken Läufer. Es war nicht schwer, ihn stehenzulassen. In der zweiten Halbzeit lief ich ihm davon und schoss ein Tor.«

Knapp zwanzig Jahre nach dem Duell am Ball ist man wieder zu Fußballgegnern geworden – als Chefs der beiden stärksten Klubs, deren Rivalität bis zum Ende der Sowjetunion 1991 nie nachlassen wird (Endstand: zwölf sowjetische Meisterschaften für Spartak, elf für Dynamo). Starostin als Vorsitzender von Spartak, Beria als Chef von Dynamo – eine Nebenrolle seines Hauptjobs als Volkskommissar des Inneren, die er sehr ernst nimmt. Er sitzt bei jedem wichtigen Spiel auf der Tribüne.

Als Spartak 1939 zum zweiten Mal in Folge das Double gewinnt, befiehlt der wütende Beria, das Pokal-Halbfinale zwischen Spartak und Tiflis neu auszutragen – obwohl das Finale längst gespielt ist, einmalig in der Fußballgeschichte. Schiedsrichter Iwan Gorelkin, der Spartaks umstrittenes Siegtor zum 1:0 anerkannte, wird verhaftet. Spartak gewinnt aber auch die Wiederholung. Beim Treffer zum 3:0 beobachtet Starostin, »wie in der Regierungsloge Beria aufspringt, wütend seinen Stuhl in die Ecke schleudert und das Stadion verlässt«.

Anfang der vierziger Jahre, eines Wintertages, trifft man sich wieder, an den zugefrorenen Patriarchen-Teichen, wo die Moskauer Stadtmeisterschaft im Eishockey ausgespielt wird. Starostin, früher auch Kapitän der Nationalmannschaft im Eishockey, ist als Spieler dort – Beria, mit Leibwächtern und Entourage, als Spaziergänger. »Sehen Sie, Nikolai, wie das Leben so spielt«, sagt Beria nach ein wenig Geplauder. »Damals sind Sie mir weggelaufen. Jetzt können Sie mir nicht mehr weglaufen.«

In der Nacht vom 20. auf den 21. März 1942 holen Berias Schergen Starostin aus dem Bett. Sie bringen ihn in die Lubjanka, die berüchtigte Zentrale der Geheimpolizei – ebenso wie zwei der drei Brüder (der dritte folgt sieben Monate später), die zwei Schwager und zwei Freunde, allesamt Spartak-Spieler. Der Vorwurf: Aufbau »einer terroristischen Kampfgruppe von Sportlern gegen Parteiführung und Regierung«. Unter Folter erpresste Aussagen anderer Häftlinge sollen die absurde Anklage belegen, Starostin und seine Brüder hätten einen Mordanschlag auf Stalin im Schilde geführt – während des zweiten Fußballspiels auf dem Roten Platz, beim »Tag der Körperkultur« im Juli 1937.

Die Anschuldigungen lassen sich nicht halten, genauso wie der angebliche Diebstahl eines Eisenbahnwaggons. Nach anderthalb Jahren im Keller der Lubjanka mit Misshandlungen, Schlafentzug, brutalen Verhören bleibt als Anklagepunkt nur »der Versuch, bourgeoise Moral in den sowjetischen Sport einzuschleppen«. Die Strafe für die vier Brüder: zehn Jahre Arbeitslager, laut Starostin »für diese Zeiten nahezu ein Freispruch«.

Der Fußball brachte Nikolai Starostin ins Lager. Der Fußball lässt es ihn überleben – wie seine Brüder, wenngleich es sie härter trifft. So erfrieren Piotr Starostin am Polarkreis die Füße, man amputiert ihm die Unterschenkel. Nikolai, dem berühmtesten, hilft während seiner Odyssee durch die Gulags vom Polarkreis bis zum Pazifik, vom Amur bis in die Kasachensteppe, sein Ruhm. Und dazu eine menschliche Seite selbst brutalster Schergen, die vielleicht nur der Fußball erreicht: die Liebe zum Spiel.

Ähnlich wird es sechzehn Jahre später der tragische Held des sowjetischen Nachkriegsfußballs erleben, der zwanzigjährige Eduard Strelzow. Wegen der Affäre mit der Tochter eines Politbüromitglieds, vor allem aber wegen seiner Weigerung, für Dynamo oder ZSKA zu spielen, landet der »russische Pelé« für sieben Jahre in Sibirien, wo Karriere und Gesundheit vor die Hunde gehen. Doch seine Popularität rettet Strelzow wenigstens das nackte Leben.

Wer kicken kann, kriegt Vorzugsbehandlung: weniger Sklavenarbeit, mehr Essen, kaum Schläge. »Der Fußball hat mir das Leben gerettet«, schreibt Starostin später. Andere Häftlinge helfen ihm, auch viele Aufseher tun das. Und wo er auch hinkommt, jeder Kommandant macht ihn zum Trainer seines Lagerteams, für den Kampf in der Meisterschaft der Gulags.

Erst nach Stalins Tod 1953 und Berias Hinrichtung werden Starostin und seine Brüder befreit und rehabilitiert. Bis zum Alter von neunzig Jahren erlebt er in fast vier Jahrzehnten als Präsident und Ehrenpräsident von Spartak dreizehn sowjetische und russische Meistertitel. Doch nie wieder hat der Name, den er für seinen Verein wählte – nach dem Vorbild des Spartacus, des Anführers der Gladiatoren, die sich zweitausend Jahre zuvor gegen die Herrscher Roms erhoben –, so gut gepasst wie an jenem Tag auf dem grün gewordenen Roten Platz im Juli 1936: als sie um die Gunst eines Tyrannen Fußball spielten.

Drei Wochen nach Stalin sieht auch Hitler das erste Fußballspiel seines Lebens. Der »Führer« genießt es, sich bei den Olympischen Spielen in Berlin mit strahlenden arischen Siegern zu zeigen. Dann aber lässt er sich zu einem Besuch bei jenem Sport überreden, der das Volk so begeistern soll: Fußball. Deutschland ist hoher Favorit im Viertelfinale gegen Norwegen. Doch Stürmer Magnar Isaksen schockt mit dem frühen 1:0 die Zuhörer an den Volksempfängern und den Propaganda-Chef in der Führerloge. »Der Führer ist ganz erregt«, notiert Goebbels. »Ein richtiges Nervenbad.« Als Isaksen in der 83. Minute abermals trifft, zum 2:0-Endstand, verlässt Hitler den Ort der Schmach und sieht nie wieder ein Fußballspiel. Sportliche Duelle, in denen David gegen Goliath gewinnt, passen nicht in den Lebensentwurf von Diktatoren. Selbst zwei Jahre später, als Fußball das Showprogramm zur ersten Expansion von Großdeutschland liefert, macht das Unberechenbare des Spiels der Propaganda einen Strich durch die Rechnung.

4

Wien, 3. April 1938:

Anschluss-Treffer

Deutsch-Österreichische Mannschaft – Deutsche Nationalmannschaft 2:0

DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHE MANNSCHAFT: Platzer, Sesta, Schmaus, Wagner, Mock, Skoumal, Hahnemann, Stroh, Sindelar, Binder, Pesser

DEUTSCHE NATIONALMANNSCHAFT: Jakob, Janes, Münzenberg, Kupfer, Goldbrunner, Kitzinger, Lehner, Gellesch, Berndt, Gauchel, Fath

SCHIEDSRICHTER: Birlem; ZUSCHAUER: 60000

TORE: Sindelar (62.), Sesta (70.)

Frühling 1938, es ist, als spiele die Welt »April, April« mit Österreich. Oder zumindest der große, mit den Knobelbechern scharrende Nachbar Deutschland. Anfang März ist Österreich ein souveräner Staat. Mitte März gibt es ihn nicht mehr. Anfang April aber hat die verschluckte Nation immer noch eine Nationalmannschaft. Oder so etwas Ähnliches.

Hakenkreuze schmücken das prallvolle Praterstadion an diesem seltsamen Fußballsonntag. An der Tribüne prangt riesig: »Ein Volk, ein Reich, ein Führer«. Zwei Wiener Fußballer, Verteidiger Otto Marischka und Torwart Rudi Zöhrer, tragen ein bedrucktes Tuch über das Feld, damit die über sechzigtausend sehen, worum es geht: »Sportler stimmen Ja«.

Kein Wunder, dass selbst die Anzeigetafeln etwas überfordert sind. Statt »ÖSTERREICH« und »DEUTSCHLAND«, was sie ohne Probleme und Abkürzungen bewältigt hätten, steht dort nun, umgekehrt und so umständlich, dass das Wichtigste, das Ergebnis, von den Wortungetümen fast über den rechten Rand hinausgedrückt wird:

DEUTSCHE NAT.MANNSCHAFT 0

DEUTSCH-OESTERR. MSCHFT. 2

Das sieht ja nun wirklich so aus, als hätte Österreich oder das, was davon übrig ist, in Wien ein Auswärtsspiel gegen die Deutschen. Und erzielte einen Auswärtssieg. Wie soll man das nur erklären?

»Altreich« gegen »Ostmark«, also eigentlich: »Wir gegen uns«, so lautet der offizielle Titel dieses seltsamsten Spiels, das je eine deutsche Nationalmannschaft bestritt. Ein Spiel, das dennoch in den Annalen des DFB nicht auftaucht – weil der ÖFB sich sechs Tage vorher aufgelöst und dem DFB angeschlossen hat, der längst als »Fachamt Fußball« im NS-System einsortiert ist.

Es hat noch viel mehr Titel: »Anschlussspiel« zum Beispiel. Oder »Versöhnungsspiel«. Oder »Verbrüderungsspiel«. Dabei ist diese Partie von zwei der besten Auswahlteams der Welt in Wahrheit nur eine Wahlkampfveranstaltung. Das treibt ihre Absurdität auf die Spitze. Werbung für eine Wahl – veranstaltet von einem Regime, dessen Wesen es ist, seinen Untergebenen keine Wahl zu lassen.

Für den »Anschluss« seines Heimatlands, das er am 11. März durch die einmarschierende Wehrmacht annektieren und von seinem Vasallen Arthur Seyß-Inquart als Zwei-Tage-Kanzler auflösen ließ, wünscht sich Hitler eine Zustimmung der neuen Untertanen für das längst Unumkehrbare. Eine Woche nach dem Spiel soll das Volk in der Volksabstimmung über die »Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich« um seine Meinung gebeten werden – sofern sie die richtige ist. Der Fußball gibt Hilfe: Sportler sagen ja.

Wer nein sagen will, müsste sich wirklich was trauen. Am Samstag sind über dreißigtausend SA-Männer der »Österreichischen Legion« am Wiener Heldenplatz aufmarschiert. Die Fußballhelden trafen am Abend ein. Sepp Herbergers Leute wurden am Westbahnhof von den österreichischen Kollegen empfangen. »Feststimmung lag über Wien, und in sie hinein traten die Fußballabgesandten des Reiches«, schreibt das Berliner Fachblatt »Fußball-Woche«. »Sie machten Kulleraugen, als sie auf dem Bahnsteig ihre Kameraden von der Wiener Nationalmannschaft in Reih und Glied angetreten vorfanden.«

Für den jungen Reichstrainer Herberger ist das Spiel ein Ärgernis. Nach der olympischen Blamage gegen Norwegen hat er den Posten von Otto Nerz übernommen und mit dem 8:0-Sieg gegen Dänemark im Mai 1937 eine starke Mannschaft geformt. Die »Breslau-Elf« gewann zehn Spiele in Folge und gehörte zu den Favoriten für die Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich. Bis zum »Anschluss«.

Aus Berlin erreicht ihn die politische Order, bei der WM (für die Österreich seinen Startplatz aufgegeben hat) sein eingespieltes Team durch eine »großdeutsche Elf« im Personalschlüssel sechs zu fünf zu ersetzen. Eine »Wiener Melange mit preußischem Einschlag« werde von ihm verlangt, notiert Herberger sarkastisch. »Es gibt keine Sportler mehr, es gibt nur noch Politiker.«

So sitzt er nun missgelaunt auf seiner Bank beim »Verbrüderungsspiel«, das laut »Fußball-Woche« »jene dünne, unsichtbare Linie, die wider die Natur zwischen den Angehörigen des gleichen Volkes gezogen war«, durchtrennen soll – in Wirklichkeit aber eine Trennlinie durch Herbergers Mannschaft zieht. Eine Verbrüderung zwischen dem Kraft- und Tempofußball der Deutschen und dem Kombinationsspiel der Österreicher kann nicht gelingen. Und diese Partie hilft Herberger nicht weiter, im Gegenteil. Sein Team entspricht auf acht Positionen der »Breslau-Elf«, die er danach nie mehr aufstellen darf.

Sie bietet eine traurige Abschiedsvorstellung. Die »altösterreichische Landesmannschaft«, wie der »Völkische Beobachter« sie nennt, ist von Beginn an überlegen und kommt zur besten Gelegenheit vor der Pause, die das NS-Blatt im Vokabular eines Frontberichts festhält. Im Kampf gegen das »schlachterprobte Bollwerk« der Reichsdeutschen kracht eine »Bombe an die untere Querlatte«. Im Nachschuss vergibt Matthias Sindelar.

Sindelar ist mit 35 Jahren das, was man im Vokabular späterer Generationen eine »lebende Legende« nennen würde. Er wird nur ein Jahr später eine noch viel größere sein, eine dann nämlich tote Legende. »Den Papierenen« nennt man ihn, der hageren Gestalt, des körperlosen Spiels wegen. Vielleicht auch, weil er wie kein anderer Fußballer das Papier der Dichter füllt. »Er hatte sozusagen Geist in den Beinen«, schreibt Alfred Polgar. »Es fiel ihnen, im Laufen, eine Menge Überraschendes, Plötzliches ein.«

In der ersten Halbzeit seines letzten großen Spiels ist dem Helden des alten »Wunderteams«, der legendären Austria-Elf der frühen dreißiger Jahre, noch nichts Überraschendes, Plötzliches eingefallen. Aber das ändert sich. Nach der Pause dominiert letztmals die Spielkunst des alten »Donaufußballs«, der Fußball eines Landes, das es nicht mehr gibt.

»Die deutschen Spieler bevorzugten den längeren, meist auch steileren Pass«, beschreibt »Kicker«-Reporter Friedebert Becker den großen Unterschied. »Die Wiener entzückten uns mit ihrem überwiegend weichen, kurzen, oft in die Breite fließenden Zuspiel auf engen Räumen.«

Die 62. Minute. »Über Wagner und Mock hat Binder den Ball bekommen«, so der »Völkische Beobachter«, »kanoniert an die Stange, Stroh überlässt den Ball Sindelar, der aus der Luft für Jakob unhaltbar ins Netz schießt.« Das 1:0. »Der alte Sindelar lief, schoss und kombinierte in einer Form, die geradezu an sein früheres Können erinnerte«, schwärmt das braune Blatt.

Acht Minuten später, Freistoß für Österreich. »Unweit der Mittellinie liegt das Leder. Sesta schießt hoch aufs Tor, das von Jakob unnötigerweise verlassen wurde. Über Verteidiger und Tormann hinweg fliegt das Leder und senkt sich knapp unter der Latte ins Netz.« Wie das NS-Organ beschuldigt auch der »Kicker« den deutschen Torwart: »Keeper Hans Jakob griff ins Leere – und das Leder kullerte ins Tor.«

Das Spiel ist entschieden – und nicht mit dem Resultat, das der NS-Fußballtheorie entspräche. Ihr zufolge müsste kollektiver deutscher Kampfgeist den Sieg über individualistische österreichische Weichlichkeit davontragen. Um das Eintreten des Gegenteils zu erklären, benötigen die Propagandaorgane denn auch viel Phantasie. Das Wiener »Sporttageblatt« begründet den Sieg der Österreicher damit, dass sie, quasi beflügelt durch die Vereinigung mit den lang vermissten Brüdern, so wie diese gespielt hätten, nämlich als »prächtige Kämpfer«. Die Deutschen dagegen waren laut Darstellung der »Neuen Freien Presse« nicht ganz bei sich. Im Spiel gegen ihre »österreichischen Brüder« sahen sie sich »ihres Kampfeswillens beraubt«. Herberger beklagt, seine Spieler hätten sich vom »Bazillus des Schönspielens und Sich-nicht-weiter-Anstrengens« anstecken lassen.

Nach ihren Treffern jubeln Sesta und Sindelar ausgelassen vor der Ehrentribüne mit den neuen Herren über Österreich. Aus dieser Geste, sei sie Zufall oder Plan, erwächst später der Mythos vom Aufbäumen gegen die Naziherrschaft durch die Kraft des besseren Fußballs. »Im Nachkriegsösterreich wurde aus dem 2:0-Erfolg ein Akt des Widerstandes«, schreibt der Wiener Fußballhistoriker David Forster. Sindelar und Sesta hätten demnach »in einem heldenhaften Aufbäumen die Deutschen vom Platz geschossen«.

Zu den anderen Mythen um dieses Spiel gehört, dass den Österreichern das Gewinnen verboten worden sei und sie ihre Chancen zunächst absichtlich vergeben, sich dann aber doch nicht an die politischen Weisungen gehalten hätten. All das wird nie bewiesen, genügte aber, um Sindelar »als Antifaschisten zu konstruieren«, so der Wiener Sporthistoriker Matthias Marschik. Der Wiener Journalist Peter Menasse formuliert es so: Man habe sich gedacht, »wenn wir schon keine Geschwister Scholl haben, dann nehmen wir halt den Sindelar«.

Der angebliche Held ist aber nur als Fußballer kein Mitläufer. So wie 99,75 Prozent der Befragten stimmt auch Sindelar eine Woche später mit »Ja«. Und profitiert von der Vertreibung und Beraubung der österreichischen Juden. Das Wiener Café »Annahof«, dessen Besitzer später im KZ Theresienstadt umkommt, wird noch 1938 »arisiert« und erhält den Namen seines neuen Besitzers: »Kaffeehaus Sindelar«.

Die größte Glorifizierung, die erst Anfang des 21. Jahrhunderts einer kritischen Betrachtung durch die Landsleute weichen wird, schafft Sindelars Tod. Am 23. Januar 1939 wird er mit seiner Lebensgefährtin tot aufgefunden. Viele Landsleute vermuten gemeinsamen Freitod im Angesicht des Naziterrors. Andere gar Mord, politische Rache der neuen Herren. Die offizielle Untersuchung ermittelt »Tod durch Kohlenoxydgasvergiftung infolge Rohrgebrechens«. Die Akten gehen im Krieg verloren.

Herberger, der ohne Sindelar, der ihm gleich nach dem »Verbrüderungsspiel« absagte, bei der WM 1938 mit seiner 6:5-Melange ein 2:4-Debakel gegen die Schweiz erlebt, das schlechteste Abschneiden der deutschen WM-Geschichte, vermutet Freitod – so wie die meisten Verehrer und Verklärer des Ballkünstlers. »Der brave Sindelar folgte der Stadt, deren Kind und Stolz er war, in den Tod«, schreibt Polgar. Und die Verse von Friedrich Torbergs Gedicht »Auf den Tod eines Fußballspielers« werden zum Nachklang einer Karriere, die posthum wie kaum eine andere verklärt wurde:

Er spielte Fußball wie kein Zweiter,

er stak voll Witz und Phantasie

Er spielte lässig, leicht und heiter,

er spielte stets, er kämpfte nie.

Er war gewohnt zu kombinieren

und kombinierte manchen Tag.

Sein Überblick ließ ihn erspüren,

dass seine Chance im Gashahn lag.

Ein Jahr nach dem »Verbrüderungsspiel«, im September 1939, findet das Praterstadion eine ganz andere Verwendung: als Freiluftgefängnis für mehr als tausend Wiener Juden. Eine »anthropologische Kommission« des Naturhistorischen Museums nimmt an Hunderten Gefangenen »Vermessungen« vor, fertigt Fotos und Gipsmasken an, ehe man die Häftlinge ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Nur wenige überleben es.

Die Verwandlung von Fußballstadien in Gefängnisse hat vor allem in einem anderen Kontinent Tradition. »In ganz Lateinamerika erfüllen die Stadien eine doppelte Funktion«, schrieb der polnische Reporter Ryszard Kapuściński. »In Friedenszeiten werden dort Spiele ausgetragen, in Krisenzeiten verwandeln sie sich in Konzentrationslager.« Im Argentinien des Jahres 1978 allerdings nicht – weil dort die Stadien für eine WM benötigt werden. Die Junta um General Videla versteht einiges mehr von Fußball als das Naziregime, wie sich zeigt. Sie weiß, dass man im Fußball manche Dinge besser nicht der Tagesform überlässt. Oder gar dem Zufall.

5

Rosário, 21. Juni 1978:

Bombentreffer zum 4:0

Argentinien – Peru 6:0 (WM, 2. Finalrunde)

ARGENTINIEN: Fillol, Passarella, Olguín, Galván, Tarantini, Larrosa, Kempes, Gallego (85. Oviedo), Bertoni (64. Houseman), Luque, Ortiz

PERU: Quiroga, Chumpitaz, Duarte, Manzo, Rojas, Cueto, Velásquez (51. Gorriti), Quesada, Cubillas, Muñante, Oblitas

SCHIEDSRICHTER: Wurtz (Frankreich); ZUSCHAUER: 37300

TORE: 1:0 Kempes (21.), 2:0 Tarantini (43.), 3:0 Kempes (48.), 4:0 Luque (50.), 5:0 Houseman (67.), 6:0 Luque (72.)

Auch in einem Stadion, dessen Beton unter den Bewegungen und Schreien Zehntausender bebt, gibt es einen Ort des Rückzugs. Die Kabine. Dort, nur dort, ist eine Mannschaft, kurz bevor sie hinausgeht in den Kampf, immer ganz bei sich. Fast.

Kurz vor 19 Uhr am Abend ihres letzten WM-Spiels erhalten Perus Fußballer überraschenden Besuch. In den Katakomben des Stadions »Gigante de Arroyito« stehen zwei Männer. Ein Friedensnobelpreisträger, ein Massenmörder. Zwei ziemlich beste Freunde.

Jorge Rafael Videla, Chef der argentinischen Militärjunta, die auch während der Weltmeisterschaft Gefangene foltern und töten lässt, schaut vor diesem entscheidenden Spiel beim Gegner vorbei. Seinen Begleiter können die etwas eingeschüchterten Peruaner hinter dessen großer Hornbrille nicht gleich erkennen. Es ist Henry Kissinger. Ein Mann, der laut dem britischen Autor David Winner »sowohl den Fußball als auch lateinamerikanische Diktatoren liebte«.

Bis Anfang 1977 war Kissinger Außenminister der Vereinigten Staaten. Nun ist er als privater Gast Videlas nach Argentinien gereist. Die Diplomaten des neuen Präsidenten Jimmy Carter sind darüber entsetzt, wie vom US-Außenministerium 2016 veröffentlichte Dokumente zeigen. Carter will das Paktieren mit Terrorregimes beenden und auch von Videla die Einhaltung von Menschenrechten einfordern, mit der Drohung, sonst Kredite und Waffenlieferungen einzufrieren.

Doch Kissinger lobt Videla für das »Ausmerzen von Terrorismus«, also für das Einkerkern, Foltern und Ermorden von Oppositionellen. Kissingers Worte seien »genau die Musik, die die argentinische Regierung hören will«, kabelt ein US-Diplomat nach Washington. Er warnt vor der »Gefahr, dass die Argentinier Kissingers Äußerungen als Bestätigung ihrer Haltung gegenüber Menschenrechten benutzen«.

Eine andere schöne Bestätigung für Videla wäre natürlich der WM-Titel. Um die Vorrunde zu überstehen, hat Argentinien mehrfach die Gunst der Schiedsrichter benötigt: zwei Platzverweise gegen Ungarn, einen geschenkten Handelfmeter gegen Frankreich. Um nun das Finale zu erreichen, will man sich darauf allein offenkundig nicht mehr verlassen. Und was ist noch besser als die Gunst des Schiedsrichters? Die Gunst des Gegners. Dessen Einstimmung wird zur Chefsache. Wie sich später Stürmer Juan Carlos Oblitas erinnert, empfehlen die hohen Gäste den Peruanern, »brüderlich Fußball zu spielen«.

Praktischerweise hat Ausrichter Argentinien das letzte Endrundenspiel von Brasilien, dem Rivalen um den Finaleinzug, kurzfristig auf 16.45 Uhr vorgezogen, zweieinhalb Stunden vor Anstoß des Spiels des eigenen Teams. Deshalb weiß Videla, weiß jeder Argentinier, weiß jeder Peruaner zum Zeitpunkt des ungewöhnlichen Besuchs in den Katakomben, dass Brasilien 3:1 gegen Polen gewonnen hat. Und welches Ergebnis Argentinien nun braucht und sein Diktator wünscht: einen Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied.

»Irgendetwas ist damals passiert, und es sieht aus, als ob ein bisschen Geld geflossen wäre«, behauptet vierzig Jahre später der greise Francisco Morales Bermúdez, Diktator Perus von 1975 bis 1980. Videla habe die peruanischen Spieler eingeschüchtert, sagt er in einem Interview. »Es ging nicht nur um Fußball«, so Morales Bermúdez, dessen Rolle in der Affäre ebenfalls dubios ist. Wie sich einige Spieler erinnern, hat auch ihr eigener Staatschef sie – am Telefon vor dem Spiel – unter Druck gesetzt. Im Rückblick vierzig Jahre später jedenfalls findet er die Partie »total abnormal«.

Um Viertel nach sieben, Videla und Kissinger sind inzwischen auf der Ehrentribüne und die Spieler auf dem Platz, geht sie noch ziemlich normal los. Jedenfalls nicht wie ein abgekartetes Spiel. Argentinien braucht vier Tore. Doch es stürmt: Peru.

»Die Argentinier fürchteten sich vor uns«, behauptet später Kapitän Héctor Chumpitaz. Peru war immerhin 1975 Südamerikameister und hat seine Vorrundengruppe vor dem WM-Zweiten Niederlande gewonnen. Wie soll Argentinien diesen Gegner so deutlich vom Platz schießen?

Knapp zwanzig Minuten lang sieht es aus, als seien die Rollen vertauscht; als müssten die Peruaner hoch gewinnen. Elfte Minute: Steilpass auf Juan Muñante, der halbrechts durchstößt – er hebt den Ball über Torwart Ubaldo Fillol an den linken Pfosten. Sechzehnte Minute, seitenverkehrte Kopie, diesmal steil auf Oblitas – sein Schuss von links streift den rechten Pfosten. Für Peru geht es um nichts mehr, aber Oblitas, den seine Landsleute als Trainer später zärtlich »El Ciego« nennen werden, den »Blinden«, rauft sich das Haar und sieht aus, als ärgere er sich wirklich. Oder ist das alles etwa nur Theater und der Betrachter blind für das, was hier wirklich geschieht?

Zwanzig Minuten vorbei – auf einmal ist es ein anderes Spiel. Noch nicht »total abnormal«, aber auf gutem Wege dorthin. Den Argentinier Mario Kempes erreicht ein hohes Zuspiel, er läuft auf Perus Strafraum zu. Der Einzige, der ihm noch im Weg steht, Rodolfo Manzo, wird nach der WM nach Argentinien wechseln, zu Vélez Sarsfield, und daheim einen neuen Namen erhalten: »El Vendido«, der Verkaufte.

Was tut Manzo in diesem Moment? Weder rückt er hinaus, um Kempes zu stellen; noch weicht er zurück, um dessen Tempo aufzunehmen, ihn abzudrängen. Er bleibt nur stehen. Als der Argentinier vorbeijagt, schlägt Manzo ein Bein in die Luft. Aber es ist das falsche, das rechte, mit dem er zu spät kommen muss und den Ball verfehlt. Kempes lässt ihn links liegen wie ein Hinweisschild und trifft zum 1:0.

Wie schafft man in neunzig Minuten vier Tore gegen diese Peruaner? Ganz Argentinien fragte sich das. Und braucht jetzt nur dreißig Minuten dafür. Denn der Gegner ist wie verwandelt. Wo gerannt wurde, wird getrabt. Wo die Pässe steil kamen, kommen sie quer. Und wo ein Gegenspieler auftaucht, kann sich doch vielleicht auch ein anderer um ihn kümmern. Perus Abwehr hat ein neues Motto gefunden: Kollege kommt gleich.

Drei Minuten vor der Pause, Ecke von rechts. Alberto Tarantini, für den sich kein Peruaner interessiert, köpft das 2:0. Vier Minuten nach der Pause, Freistoß von rechts. Kempes nimmt ungestört den Ball per Brust an, schießt das 3:0. Eine Minute danach, Flanke von links, Kopfballvorlage von rechts, und aus fünfzig Zentimetern trifft Leopoldo Luque zum Wunschergebnis von 4:0 ins leere Tor.

Luque ist einer der wenigen Spieler, die nach Ende der Militärdiktatur für deren Opfer bei Benefizspielen auftreten und sich von dem Geschehen von 1978 distanzieren werden. »Mit meinem Wissen von heute kann ich nicht sagen, dass ich stolz auf unseren Sieg wäre«, sagt er Jahrzehnte später. »Wir hätten diese Weltmeisterschaft niemals austragen dürfen.«

In der Sekunde, in der Luque das 4:0 schießt, explodiert im Haus von Juan Ernesto Alemann eine Bombe. Der Finanzstaatssekretär hat die WM als Geldverschwendung kritisiert und sich damit beim Organisationschef, dem Junta-Mitglied Carlos Alberto Lacoste, unbeliebt gemacht. Er überlebt das Attentat, ist aber, wie der argentinische Autor Ezequiel Fernández Moores berichtet, »von Lacostes Schuld überzeugt – weil nur jemand, der wusste, dass es ein viertes Tor geben würde, die Bombe in ebendiesem Moment zünden lassen konnte«.

Die Spieler feiern bereits und übertreiben es nun ein wenig. Sie gestalten das Ergebnis skandalöser als nötig, schießen noch das 5:0, das 6:0. Liegt es daran, dass sie sich nicht mehr bremsen können? Der peruanische Verteidiger Jaime Duarte behauptet zwanzig Jahre später, die Argentinier seien mit einem »in Montevideo gekauften Mittel« gedopt gewesen. »Man musste ihnen nur in die Augen sehen. Große, weit aufgerissene Augen.« Dem britischen Autor David Yallop zufolge standen viele der Spieler des Gastgebers während der ganzen WM unter Drogeneinfluss. Bei Tests hätten sie Urin von Betreuern abgegeben.

Oder liegt es daran, dass der Gegner ihnen Angebote macht, die man nicht ausschlagen kann? Die Peruaner agieren nahezu apathisch. Und so kassiert ihr Torhüter Ramón Quiroga das halbe Dutzend. Er ist übrigens gebürtiger Argentinier, geboren in Rosário. Sein Geburtsland erreicht also in seiner Geburtsstadt, wie gewünscht, das Endspiel der WM; und wird vier Tage später Weltmeister, in Buenos Aires, im Stadion von River Plate, in unmittelbarer Nähe zur Marineschule ESMA, einem der schlimmsten Foltergefängnisse der Geschichte.

Der 3:1-Finalsieg gegen die Niederlande stürzt Argentinien, wie vom Regime erhofft, in nationalen Taumel. In der ESMA umarmt der Chef-Folterer Jorge »el tigre« Acosta seine Opfer und ruft »Wir haben gewonnen!«. Für Graciela Daleo, eine der Gefangenen, bedeutet das: »Wenn er gewonnen hat, haben wir doch verloren. Wenn dies ein Sieg für ihn ist, ist es eine Niederlage für uns.« Dann fährt Acosta in einem Peugeot 504 mit mehreren Häftlingen durch die Straßen mit den feiernden Massen. »Ich konnte nicht glauben, was ich sah«, beschreibt es Graciela Daleo, die als eine von wenigen Inhaftierten die ESMA überlebte. »Ströme von Menschen, die sangen, tanzten und schrien. Ich begann zu weinen, weil ich wusste, dass es niemanden interessieren würde, wenn ich rief, dass ich eine Verschwundene sei. Das war der beste Beweis, dass ich aufgehört hatte zu existieren.«

Das Grauen dieses Regimes kann aber der WM-Titel nicht aus der Welt schaffen. Auch nicht den Skandal um das 6:0. Der »schlimmste Tag meines Lebens« ist es noch vierzig Jahre später für Perus Kapitän Chumpitaz. Den Einbruch seines Teams erklärt er damit, dass es »ausgelaugt« gewesen sei. Nicht korrupt, nur kaputt. »Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Es war eine Tragödie.« Eine Version, die ihm seine Landsleute nicht abkaufen. Bei der Rückkehr nach Lima bewerfen sie die Spieler mit Münzen, beschimpfen sie als »Schurken« und rufen: »Ihr habt uns verkauft!« Nach dem Spiel »wurden wir geächtet«, klagt Stürmer Guillermo La Rosa. »Wir galten als Landesverräter.«

Vor allem die Argentinier aber streiten seit 1978 ab, dass in dem Spiel etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei – allen voran Trainer Cesar Luis Menotti, der Videla nach dem Finalsieg den Handschlag verweigert haben soll (eine andere Version besagt, dass das Getümmel im Stadion das verhindert habe). Er bezeichnete den WM-Sieg als »Beitrag zur Demokratie«. Dem widerspräche es, wenn die Diktatur ihn gekauft hätte. Zumal vom Weltruhm des Trainers Menotti, dem auf vierzehn weiteren Trainerstationen nichts Meisterliches mehr gelang, ohne den WM-Titel nicht viel übrig bliebe – außer seiner Theorie des »linken Fußballs«, ausgerichtet nicht auf Erfolg allein, auch auf Schönheit, gespielt, »um Freude zu empfinden, um ein Fest zu erleben, um als Menschen zu wachsen«.

Doch Menottis großer Sieg war eher ein Sieg des rechten Fußballs. Die plausibelste Erklärung für das Geschehen lautet, dass Argentiniens Regime das »Wunder von Rosário« von Peru einfach gekauft hat, für fünfzig Millionen Dollar und 35000 Tonnen Getreide. Schuldenerlass und Lieferung in dieser Höhe erfolgten fünfzehn Tage nach der WM. Flankierend bot ein Junta-Mitglied drei peruanischen Spielern je zwanzigtausend Dollar.

Entsprechende Enthüllungen der Journalistin María Laura Avignolo aus dem Jahr 1986 wurden fünfzehn Jahre später in Yallops FIFA-Buch »Wie das Spiel verloren ging« bestätigt. Demnach wurde der Deal auf Videlas Befehl von OK-Chef Lacoste eingefädelt – der den Job erst kurz vor der WM nach dem tödlichen Anschlag auf seinen Vorgänger, General Carlos Omar Actis, erhalten hatte.

Der frühere peruanische Senator Genaro Ledesma, unter Perus Diktator Morales Bermúdez verfolgt und gefoltert, hat noch eine andere Erklärung: das 0:6 als »Gegenleistung dafür, dass Videla uns in Argentinien verschwinden ließ«. Ledesma und zwölf weitere Oppositionelle überließ Peru 1978 den Argentiniern. Ledesma sieht es als »Teil der Operación Cóndor« – der geheimen Kooperation südamerikanischer Militärdiktaturen bei der Verfolgung von Regimegegnern in den siebziger Jahren.

Ledesma überlebte, weil französische Menschenrechtler sich für seine Freilassung einsetzten. Als Abgeordneter, berichtete er dem »Spiegel«, habe er später die (inzwischen verschwundenen) Protokolle der Telefonate lesen können, die die Diktatoren Morales Bermúdez und Videla führten: »Sie haben um das Torverhältnis des Spiels gefeilscht wie auf dem Pferdemarkt.«

Vollständig planbar wird Fußball nur durch Betrug. Betrug am Gegner. Oder am Zuschauer. Immer wieder ist das, mit Erfolg, praktiziert worden. Die aufgedeckten Skandale, wie in Italien der »Totonero« der siebziger oder der »Calciopoli« der neunziger Jahre, der Bundesligaskandal der frühen Siebziger oder die internationalen Manipulationen mafiöser Wettkartelle im 21. Jahrhundert sind nur Teile einer der Schattenseiten des Fußballs.

Und doch entzieht sich das Spiel immer wieder aus eigener Kraft der Einflussnahme durch Geld und Macht. Ein Spiel, in dem fröhliche Urlauber aus Dänemark und schlaue Betonmischer aus Griechenland Europameister werden können. Und in dem drei Millionen Uruguayer zweimal Weltmeister wurden, drei Milliarden Chinesen, Inder, Amerikaner und Russen nie.

Der Fußball mag gute Geschäfte, aber er mag keine Großmächte, das macht ihn sympathisch. Auch keine gefühlten Großmächte, wie die Engländer selbst, die sich fast hundert Jahre lang, nachdem sie der Welt den Fußball gaben, der Welt überlegen glaubten. Und die dann, für ihren einzigen Titelgewinn, ein geklautes Tor brauchten. Das geschah 1966, als die WM nach England kam – auch, um elf Männer zu feiern, die die meisten guten Ideen, die diesem Spiel zugrunde liegen, schon hundert Jahre zuvor hatten. Und das nicht auf dem Spielfeld, sondern in einer anderen klassischen Fußballarena: der Kneipe.

6

London, 18. Dezember 1863:

Fußball für Anfänger

Barnes FC – Richmond FC 0:0

Elf Freunde müsst Ihr sein« – ganze Generationen wuchsen mit diesem Leitsatz auf. Die fünf Wörter aus dem Sockel der »Victoria«, bis 1944 die Trophäe des deutschen Meisters, später durch Sammy Drechsels Jugendbuch populär gemacht, sind im Profi-Alltag des 21. Jahrhunderts oft nur noch ein verstaubter Sinnspruch aus grauer Vergangenheit. Geschäftsgrundlage der Gegenwart: Elf Ich-AGs mit temporärer Schnittmenge an Interessen sollt ihr sein. Sie gilt zwischen An- und Abpfiff, zwischen Abschluss des aktuellen Vertrags und einem besseren Angebot.

Auch die elf Männer, die sich am 26. Oktober 1863, einem Montagabend, in »Freemasons’ Tavern« im Londoner Ortsteil Holborn einfinden, sind keine elf Freunde. Sie sind elf Interessenvertreter. Sie vertreten Klubs und Schulen. Bei sechs Treffen diskutieren sie über Details, streiten darüber, in welche Richtung das Spiel sich entwickeln soll, raufen sich zusammen. Am Ende steht ein historischer Sieg: die Erfindung des modernen Fußballs.

Gern wird in dramatischen Momenten, wenn das Spiel unerklärlich und launisch erscheint, vom »Fußballgott« geredet. Wenn es ihn wirklich gibt, jenen großen Geist, der den Fußball erschuf, dann ist er kein einzelner gütiger Übervater. Sondern eine Lokalrunde. Man könnte auch sagen: eine Mannschaft. Elf palavernde, paffende Gentlemen in einem viktorianischen Pub haben an sechs Tagen eine neue Welt erschaffen.

Was sie kurz vor Weihnachten 1863 zu Papier bringen, gebiert ein globales Phänomen, das beliebteste Spiel der Welt, ja eines der beiden großen Massenphänomene der Moderne: auf der einen Seite Kino, Fernsehen, Internet, auf der anderen der Fußball. Die bewegten Bilder und der bewegte Ball, die großen Zerstreuungen der Gegenwart.