18,99 €

Mehr erfahren.

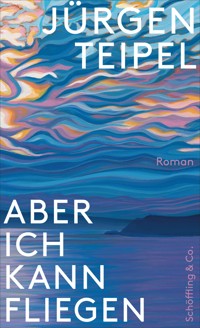

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie findet ein Mensch zu sich selbst? Soll er sich der Welt und ihren Ansprüchen ergeben? Oder muss er ausbrechen und kämpfen? Jürgen Teipel, Autor des Kultbuchs Verschwende deine Jugend, erzählt die Lebensgeschichte eines sensiblen Menschen, der sich von Kindheit an falsch fühlt. Seine Geschichte ist geprägt von Subkultur und Punk, von der süddeutschen Provinz in den grauen Siebzigern. Er erzählt von einer einsamen Kindheit, von überforderten Eltern und verrückten Künstlerfreunden, von gescheiterter und geglückter Liebe, aber auch von großer Widerstandsfähigkeit: Immer wieder zieht er sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Durch die Musik und das Schreiben, durch Meditation und die Natur, vor allem aber mit menschlichen Begegnungen. Aber ich kann fliegen ist ein Entwicklungsroman, der versöhnlich nachhallt. Ein Künstler- und Lebenskünstlerroman, dessen Lakonie und Ehrlichkeit bewegt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Autor:innenporträt

Kurzbeschreibung

Impressum

Prolog

Die Tür zum Kinobalkon war zum Glück nicht abgesperrt. Ich lief zurück in mein Zimmer, knotete ein paar Laken aneinander und ging wieder zurück ins Treppenhaus. Dort brannte ganz normal Licht, aber das Licht auf dem Balkon funktionierte über den Hauptschalter hinter der Leinwand. Unten im Saal war es stockdunkel. Nur durch die Balkontür kam dieser schmale Lichtkegel herein, viel zu schwach, um irgendwas zu beleuchten. Auch mit den Laken kam ich nicht wirklich weiter. Ich merkte, dass ich sie vorne an der Brüstung zum Saal nirgends festmachen konnte. Also knotete ich noch ein paar Dinge dazu, Handtücher, alles, was ich hatte, und befestigte das Ganze an der ersten Sitzreihe. Ich konnte nur hoffen, dass es reichte, denn mein Seil verlor sich irgendwo in der Dunkelheit. Dann saß ich noch eine Weile auf der Brüstung, weil ich nicht wusste, ob das alles nicht völliger Unsinn war. Ob es nicht einen besseren Weg gab. Aber mir fiel nichts ein. Also fing ich an, mich vorsichtig hinunterzulassen. Zuerst ging es ganz gut. Ich schaffte es tatsächlich, nicht gleich runterzufallen. Das Seil hielt. Aber dann kam ich in den dunklen Bereich, dorthin, wo wirklich kein Licht mehr fiel. Und da gab es einen Moment: Ich hing irgendwo zwischen Decke und Boden und hatte auf einmal so ein Gefühl der Fremdheit. Was machte ich hier? Wer war ich? Wie war ich in diese Situation geraten? Das hatte doch mit dem Leben, das alle anderen Menschen führten, nichts zu tun. Ich war außen und sie innen. Ich war fremd und sie vertraut.

1

Das war nun also mein neues Zuhause. Die ehemalige Männertoilette eines alten Vorstadtkinos, das gerade renoviert worden war. Aber dieser Teil nicht: die ehemalige Wohnung der Gogolins, französisch-polnischer Fabelwesen, im ersten Stock. Wobei ich mir diese Wohnung nicht vorstellen konnte. Es gab einen großen Raum, der inzwischen als Lager von der Kirchengemeinde genutzt wurde, die Eigentümerin des Gebäudes war. Es gab einen weiteren großen Raum, den Peter und ich uns vor kurzer Zeit als Tonstudio eingerichtet hatten. Das durften wir. Aber was ich eigentlich nicht durfte: im Rest der Räumlichkeiten irgendwie wohnen. Nicht, weil das Ganze zum Wohnen offensichtlich ungeeignet war. Der komische Vorraum, in dem eine Art Iglu stand, aber nicht mittendrin, sondern halb an die Wand rangebaut, ein niedriges Gemäuer, das mich an das Backhäuschen erinnerte, an dem ich früher auf dem Weg zur Schule vorbeigelaufen war. Eine alte Frau hatte dort manchmal Brote gebacken. Erst recht ungeeignet war die Damentoilette, die von diesem Vorraum abging. Sie war so dreckig, dass ich den Gedanken, sie irgendwie zu nutzen, schnell wieder aufgegeben hatte und sie mit langen, sehr langen Nägeln zunagelte. Die Tür strich ich feuerrot, mit der von der Kinorenovierung übrig gebliebenen Metallfarbe. Und völlig undenkbar war es, aus der ehemaligen Herrentoilette mit Pissrinne und zwei Toilettenkabinen mein Schlafzimmer zu machen. Aber genau das hatte ich vor. Ich hatte keine andere Wahl. Die Gogolins hatten anscheinend eine andere Wahl gehabt. Hatten die alten, uralten Kabinen, in lindgrün, einfach vor sich hin modern lassen und waren was weiß ich wo aufs Klo gegangen. Eine Dusche gab es nicht. Waschbecken auch nicht. Wie gesagt: ein Rätsel von einer ehemaligen Wohnung. Nur konnte ich die Miete in dem ehemaligen Kloster, alles ehemalig, in dem ich erst ein Jahr zuvor eingezogen war, ohne irgendwie Geld zu verdienen, ohne auch nur die geringste Aussicht auf Geld zu haben, nicht mehr bezahlen. Für jeden anderen wäre das absehbar gewesen. Für mich nicht. Ich lebe in einem Traum. In einem Traum bestehend aus Büchern und Platten. Ich brauche die restliche Welt nicht. Aber sie braucht mein Geld. Das ich nun nicht mehr habe. Und deshalb diesen Mangel an Wahlmöglichkeiten. Ich hatte im Kloster den Boden meiner Küche herausgerissen – einen fast neuen PVC-Boden, der mir gehörte, soviel ich den Vermieter verstanden hatte – und hatte mir in einem Raum außerhalb der Wohnung, ebenfalls im ersten Stock, gleich wenn man die Treppe zum Kinobalkon hochging, aber dann nicht links zum Balkon, sondern geradeaus, eine Küche eingerichtet, den Boden dort verlegt, denn der vorhandene Boden hatte einfach nur aus alten, verstaubten Brettern bestanden. Hier gab es wenigstens Wasser, theoretisch. Mehr aus dem Raum zu machen oder ihn überhaupt als Küche zu nutzen, hatte ich bald aufgegeben. Aber die Männertoilette musste umso dringlicher etwas werden. Ich hatte mir eine große Axt gekauft, gekauft nur deswegen, weil sie zu unhandlich war, um sie zu klauen, stand in einer der Toilettenkabinen und merkte, dass das alles nicht so funktionierte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Einfach alles mit der Axt zerhauen. Ich hatte nicht genug Kraft. Konnte mich in der Kabine kaum bewegen. Ich musste das anders machen. Mit Bedacht. Mit Schraubenzieher und Schraubenschlüssel. Das Ganze, soweit es ging, abbauen und erst dann Gewalt walten lassen. Am meisten Sorgen machte mir die Pissrinne. Es war eine, natürlich ebenfalls uralte – und das hieß wohl Dreißigerjahre – Pissrinne, ohne Urinale, man pisste an die gekachelte Wand, und unten gab es eine Art erhöhte Abflussrinne aus Granitstein. Sie konnte ich nicht zerstören. Mit nichts, was ich mir vorstellen konnte. Ich hätte einen Presslufthammer gebraucht. Ich hatte mir schon überlegt, in den ganzen Raum einfach Beton zu kippen. Bis zur Höhe der Pissrinne. Etwa zehn Zentimeter, um einen ebenen Boden zu haben. Aber auch das, merkte ich bald, war zu kompliziert. Ich würde stattdessen die Pissrinne mit dem billigen braunen Teppichboden bekleben, den ich mir für meine Klosterwohnung gekauft hatte. Und über die gekachelte Wand würde ich drübertapezieren. Ich fühlte mich nicht gerade als Teil der Gesellschaft – der ich an dieser Stelle doch wieder gern gewesen wäre. Nicht mal wegen des ganzen Drecks um mich herum. Es ging schon damals eher um das Gefühl ausgestoßen zu sein, nicht mehr dazuzugehören und auch nicht mehr dazugehören zu dürfen, nicht mehr unter dieses Dach kommen zu dürfen, unter dem alle standen. Nur ich nicht. Gleichzeitig ermöglichte mir diese Wohnung, für die ich keine Miete zahlen musste, weiterhin in meinem Traum zu leben, ohne an Geld und andere Notwendigkeiten überhaupt denken zu müssen. Also würde ich jetzt die Kloschüsseln abschrauben. So eklig das auch war. Und in die Abflüsse würde ich Beton kippen. Den Teppichboden drüber. Fertig. Ich hätte ein Schlafzimmer. Und aus dem Iglu im Vorraum würde ich meinen Kleiderschrank machen. Einfach Regale rein. Tür zu. Ebenfalls fertig.

So stellte ich mir das vor, aber so leicht war es dann doch nicht. Um mich wohlzufühlen, musste ich vor allem schrubben, ich musste im Schlafzimmer und im Vorraum die kleinen Doppelfenster von jahrzehntealtem Dreck befreien, ich musste streichen, tapezieren, wie gesagt. Was ich vor allen Dingen obskur fand, was aber das einzig wirklich Unabänderliche zu sein schien, war der große Wassertank, der über meinem Bett hing. Das heißt, nicht direkt über meinem Bett, sondern noch ein Stück vom Fußende entfernt. Aus ihm heraus führte ein Rohr in die Pissrinne, die es nun nicht mehr gab, nur noch in teppichverkleideter Form. Ich überlegte mir, ob ich auf das Rohrende einen Stöpsel machen sollte, es irgendwie mit einer Kappe zuschrauben könnte, aber letztlich war es mir zu kompliziert, ich konnte mir nicht vorstellen, wozu der Wassertank, bestimmt hundert Liter, jemals gedient haben sollte. Und so strich ich ihn mit derselben roten Metallfarbe, das Rohr genauso, und hoffte, dass das schon irgendwie gehen würde.

Als ich mich das erste Mal schlafen legte und den alten Drehschalter betätigte, mit dem wohl schon hundert Hausmeister und Putzfrauen das Licht ausgemacht hatten, war mir eher nach Weinen zumute. Hier roch einfach immer noch zu viel nach Toilettenraum, sah nicht aus, funktionierte nicht wie Wohnraum. Durch das Fensterchen hoch über mir in der Wand schien das Mondlicht. Hinter dem Gebäude waren nur ein paar alte, große Bäume. Keine Straßenbeleuchtung. Den Mond auszusperren, daran hatte ich nicht gedacht. Und auch sonst an ein paar Sachen nicht. Die Türen waren zugeschlossen. Unten im Kino die Doppeltür zum Treppenhaus, das zum Balkon führte; die Zwischentür, die vom oberen Treppenabsatz aus noch mal leicht erhöht zu meiner Wohnung und zum Vorführraum führte; und auch meine Wohnungstür war zugeschlossen. Aber abgesehen davon, dass ich nicht wusste, was in einem so alten Gemäuer alles lauerte, welche bösen Menschen nur darauf warteten, einem etwas anzutun, gab es unten im Büro eine Vielzahl von Schlüsseln, Schlüssel am Bund, in Schubläden, überall, sie passten für alles; richtig sicher konnte ich mir also nur sein, wenn ich in meiner Wohnung von innen einen Riegel anbrachte. Ähnlich wie bei der Tür zwischen unserem Studioraum und dem Lagerraum der Gemeinde. Wir hatten keine Lust, dass plötzlich irgendwelche Gemeindearbeiter bei uns im Studio standen oder nachts das Studio ausräumten. Vieles war denkbar. Und durch meinen Einzug war die Situation noch mal bedrohlicher geworden. Vom Pächter des Kinos aus durfte ich hier ganz normal wohnen. Er hieß Stenglein und war ein Kunstfreund, eine bekannte Regensburger Kulturgestalt. Aber von der Gemeinde aus durfte ich das nicht. Vielleicht aus schlechter Erfahrung mit den Gogolins. Das würde mich nicht wundern. Jedenfalls durfte niemand sehen, mich niemand erwischen, wie ich, dass ich hier wohnte. Deshalb der Riegel. Ich würde morgen sofort einen besorgen. Und was ich noch feststellte: Die Axt musste unter meinem Bett sein. Ich hatte eine alte Cordliege zum Aufklappen. Darin lag tagsüber mein Bettzeug. Und nachts musste die Axt darin liegen. Denn so kam niemand, der sich nachts meinem Bett näherte, an sie heran. Vor allem aber dachte ich mir: Selbst wenn draußen jemand das Schloss knackt, braucht er, es war natürlich ein Mann, ein männliches Wesen, immer noch so lang bis in mein Schlafzimmer, dass ich die Axt aus dem Bett holen kann. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, damit zuzuschlagen, aber sie wäre eine Beruhigung.

Und schließlich merkte ich, dass ich einen Feuerlöscher brauchte. Das Gebäude war groß, der Dachstuhl ging über zwanzig Meter, spannte sich über den ganzen Kinosaal samt Seitenflügel. Wenn hier etwas brannte, war ich erledigt, zumal ich aus dem wegen des Saals stark erhöhten ersten Stock nicht springen konnte. Das Ganze war so hoch wie ein normaler zweiter Stock und ich saß im Seitenflügel, ganz hinten im Eck, in der Falle.

Am nächsten Tag kaufte ich mir einen Riegel und brachte ihn von innen an der ebenfalls rot gestrichenen Wohnungstür an. Mit dem Feuerlöscher ließ ich mir mehr Zeit. Der Zufall kam mir zu Hilfe. Irgendein Facharzt von mir war in ein neues Ärztehaus im Stadtnorden gezogen. Das Kino war im Stadtsüden. Ich ging im Treppenhaus nach oben zur Praxis. Lauter neue, riesige Feuerlöscher. Nach der Behandlung nahm ich mir einen davon vom Haken, von der Halterung, und fuhr damit im Bus nach Hause. Damals gab es nur drei Radioprogramme, wovon man eigentlich nur eines hören konnte. Ich stellte mir vor, wie eine Durchsage im Radio kam. Gesucht wird … Der halbe Bus hätte sich gemeldet!

Zu Hause war ich dann erst mal sicher. Nach den Diebeszügen war es immer schön, wenn der Stress abfiel und nur noch der Erfolg übrig war. Der Feuerlöscher in der Ecke des Schlafzimmers. Die Situation war gleich doppelt entspannend. Peter konnte das alles nicht verstehen. Er hatte eine unglaubliche Wohnung in der Innenstadt. Über zwei Stockwerke, alles gediegenes Holz, beste Qualität, bestens ausgestattet. Ein Traumappartement, bezahlt und eingerichtet von seinen Eltern beziehungsweise seiner Mutter. Sein Vater war einer der bekanntesten CSU-Politiker Regensburgs, wirklich ultra-konservativ, und wahrscheinlich verstrickt in alle möglichen Machenschaften, es gab alle möglichen Skandale. Unsere Väter waren diejenigen, durch die wir etwas gemeinsam hatten. Wir waren für sie vielleicht nicht Nichtsnutze, aber zumindest unverständlich. Wobei Peter für seinen vielleicht noch ein bisschen unverständlicher war. Ich lief wenigstens normal herum. Aber Peter war Hippie gewesen, hatte entsprechende Hippiefreunde. Davon war immer noch viel übrig. Wir hatten uns bei einem Festival kennengelernt, das ich Jahre zuvor in einem großen Jazzclub außerhalb der Stadt organisiert hatte. Jazzclub nur deswegen, weil es kaum andere Möglichkeiten gab. Ich zog, während das Festival lief, mit den Bands durch die Stadt. Es kam mir eigentlich nur darauf an, mit diesen Bands zusammen zu sein. Das Festival selbst interessierte mich wenig. Spätabends kam ich mit einer Frau von einer Berliner Band zurück in den Club. Das Festival war zu Ende, aber es standen noch ein paar Leute auf der Bühne und improvisierten. Jazz. Ich hörte zuerst nicht genauer hin, weil Jazz mich nicht interessierte, es war mir der Berlinerin gegenüber sogar peinlich, dass hier in Regensburg noch so etwas existierte. Aber dann hatten diese Jazzer doch irgendwas, was mich anzog. Sie waren anders. Und da stand Peter. In einem mittelblauen Overall, mit Sandalen, schwer, groß, die roten fettigen Haare in der Stirn und ein fast verschwindendes Saxofon in Händen. Eine Art Kindersaxofon. Und hatte sich dermaßen vergessen, entlockte seinem Saxofon so unglaubliche Töne, dass es mit Jazz, wie ich ihn kannte, nichts mehr zu tun hatte. Das war Krach. Die Strukturlosigkeit war mir zwar unheimlich, ich lehnte sie ab, aber der Krach war gut. Das Bild war gut. Peter völlig verschwitzt. In einem Orkan aus Energie.

Wir freundeten uns an. Eines unserer ersten Abenteuer zusammen war, als ich mir in einem großen Musikgeschäft in der Nähe von Nürnberg eine ziemlich legendäre Rhythmusmaschine kaufte. Legendär war sie damals noch nicht, aber sie würde es noch werden. Eine Roland 808. Ich hatte sie bestellt, und Peter wunderte sich wahrscheinlich, warum ich eine große Aktentasche mit ins Geschäft nahm. Sie sah sehr offiziell aus. Ich hatte einen silbernen Aufkleber einer Synthesizerfirma draufgeklebt. Sequential Circuits. Ich sah wahrscheinlich aus wie ein Vertreter von Sequential Circuits und damit für den Verkäufer unbewusst vertrauenswürdig. Er musste meine Rhythmusmaschine aus dem Lager holen. In dem Moment klappte ich die Aktentasche auf, nahm ein Gitarrenstimmgerät, eines der ersten digitalen Gitarrenstimmgeräte, ich brauchte überhaupt kein Gitarrenstimmgerät, ich hatte eines zu Hause, das für mich völlig ausreichend war. Nahm es in die Hand. Peter sah mich mit großen Augen an. Das Stimmgerät wanderte in die Aktentasche, Klappe zu, alles erledigt. Ich bezahlte die Rhythmusmaschine und ging mit Peter hinaus. »Bist du wahnsinnig?« Aber natürlich war er auch beeindruckt. Er selbst bekam alle seine Instrumente von seiner Mutter. Wie alles in seinem Leben. Ich war meine eigene Mutter.

Diese Rhythmusmaschine war dann meine große Freude. Mit dem Gitarrenstimmgerät konnte ich nichts anfangen. Ich konnte so gut wie gar nicht Gitarre spielen. Aber die Rhythmusmaschine war für die Musik, die ich zu der Zeit machte, perfekt. Ich liebte es, sie zu programmieren. Bisher hatten Rhythmusmaschinen feste Programme gehabt, die man einfach nur ablaufen lassen konnte. Die 808 jedoch ermöglichte freie Programmierung. Ich saß jeden Tag, über Monate und Monate, in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern und sah der blinkenden Maschine, mit ihren Reihen von Leuchtdioden, beim Laufen zu, veränderte immer wieder etwas. Die Möglichkeiten schienen mir unbegrenzt. Die bunten Knöpfe, die Tatsache, dass ich wirklich sehen konnte, wie der Rhythmus ablief, immer wieder nachjustieren, neu programmieren, Rhythmen erweitern konnte, das war großartig.

Damals machte auch ich vor allem Krach. Halbwegs strukturierten Krach. Die Struktur war wichtig und schwer erarbeitet. Als ich Peter kennenlernte, war es schon nicht mehr das, was mir vorschwebte. Aber meine Möglichkeiten waren begrenzt. Ich konnte im Grunde überhaupt nichts spielen. Deshalb traf es sich gut, dass Peter auch auf der Suche war. Wir einigten uns darauf, dass er bei meinem Krachprojekt mitmachen würde. Ein paar Monate später waren wir schon bei einer Art weißem Soul gelandet. Es war schlicht zu verlockend. Peter konnte richtig Musik machen. Er konnte alles spielen. Sowohl mit dem Saxofon als auch mit seinem eigentlichen Hauptinstrument, der Gitarre. Aber das war auch das Problem. Peter mochte so viele Arten von Musik, dass er einfach alles mitmachte. Er sagte nicht: Das möchte ich, das möchte ich nicht. Sondern agierte vor allem durch stille Opposition. Vielleicht dadurch, dass er die Dinge nicht ganz so machte, wie ich wollte. Ich kam nicht darauf, ihn zu fragen, was willst du denn? Im Grunde hörte ich auch gar nicht, was er machte. Ich hörte nur, was er machen sollte. Und das machte er nie. Er machte immer ein bisschen was anderes. Er machte aber auch nicht, was er wollte. Weil er sich dessen unsicher war. Er wusste nicht, wie seine Art Musik zu machen in die stark strukturierten Abläufe von Soul passen sollte. Denn bei dem, was mir vorschwebte, ging es vor allem um Struktur. Ich wollte nicht so sehr entdecken. Ich wollte reich und berühmt werden. Ich wollte das kriegen, was ich bisher nicht bekommen hatte. Anerkennung. Und das wollte Peter auch. Und deshalb waren wir in etwas zusammengeschweißt, was uns eigentlich gar nicht entsprach.

Ein Ausweg schien dann eine neue Maschine zu sein. Ich glaubte zuerst nicht daran. Aber das Problem war durchaus, dass meine fantastische 808 für maschinell klingende Rhythmen geeignet war, aber nicht für Rhythmen, die sich anhören sollten, als kämen sie aus dem Handgelenk. Aus dem Bauch. Ich konnte inzwischen alle möglichen Rhythmen blind nachprogrammieren. Aber meine Soulrhythmen klangen von vornherein steril, und wenn schon das Grundgerüst steril klingt, ist es schwer, lebendige Musik zu machen.

Und so kaufte Peter sich – mit dem Geld seiner Mutter – eine Rhythmusmaschine aus Kalifornien, eine Oberheim, die wir schon auf den Platten verschiedener New Yorker Bands bewundert hatten, denn die Rhythmen, die ebenfalls frei programmierbar waren, klangen wirklich so, als hätte ein Schlagzeuger sie gespielt – nicht nur vom Klang her, sondern man konnte sozusagen die normale menschliche Ungenauigkeit, die jeder Schlagzeuger hat, mit einprogrammieren. Jedenfalls ansatzweise. Mit diesem Gerät und mit einem Bass, den ich mir gleichzeitig kaufte, gelang uns tatsächlich etwas. Die Stücke begannen, ganz sachte, zu leben. Ein Schimmer wurde erkennbar. Ich konnte immer noch nicht von meinen strukturellen Ideen loslassen, aber innerhalb der Strukturen klang die Musik gut. Sie klang auf einmal tatsächlich nach Musik. Manchmal hatten wir schon stundenlang über etwas gebrütet. Und waren einfach nicht weitergekommen. Aber dann ging ich auf die Straße, zum Einkaufen oder so etwas, und eine Bassmelodie sprang mir entgegen, eine lange Melodie, von der ich überhaupt nicht wusste, ob sie sich in die vorhandene Struktur einpassen würde, geschweige denn, ob ich sie mir merken könnte, bis ich zu Hause wäre. Noten konnte ich keine. Also summte ich mir die Melodie immer wieder vor. Und zu Hause, an den Maschinen: Wahrlich, sie passte. Setzte sich über mehrere Takte fort. Und fing dann wieder von vorne an. Wirklich komplexe Bassmelodien. Ich träumte sogar Bassmelodien.

Nur passierten dann zwei Unglücksfälle. Einmal hatte ich den ganzen Tag neben Peters Gitarrenverstärker gesessen und hatte eine Gitarrenspur aufgenommen. Eine komplizierte Gitarrenspur, es sollte wie eine Improvisation klingen, wie live, aber in Wirklichkeit war es bis ins Detail überlegt. Und so etwas war für Peter Gift. Er bekam und bekam es nicht hin. Am Ende des Tages gingen wir runter ins Kino, die erste Vorstellung würde gleich beginnen, wir mussten mit dem Lärm ohnehin aufhören, gingen mit ein paar Knabbersachen und Schokoriegeln wieder nach oben, auf einmal merke ich, dass irgendwas in meinem Kopf nicht stimmt. Ich stehe mitten im Studioraum, mit meinem Schokoriegel in der Hand, da durchfährt mich ein Schmerz, ein Blitz zuckt mitten durch meinen Kopf, einmal quer durch, ich denke noch, ich kann es aushalten, bin mir nicht sicher, im nächsten Moment sinke ich schon auf die Knie, Peter sieht mich erschrocken an, er stirbt, ich wälze mich auf dem Boden, Blut läuft aus meinem linken Ohr, dadurch wird der Schmerz ein bisschen besser, der Überdruck gelindert, mir ist das linke Trommelfell geplatzt. Peter fährt mich ins Krankenhaus. Ich darf erst mal keine Musik mehr machen. Der Riss würde von selber wieder zugehen, aber sonst wusste ich auf einmal nicht mehr, was ich mit mir anfangen sollte. Bevor ich Musik gemacht hatte, ebenfalls noch zu Hause bei meinen Eltern, hatte ich einen Roman geschrieben, die erste Version davon, einen Stapel kleiner Seiten, auf einer Art Butterbrotpapier. Damit fing ich jetzt wieder an. Ich überarbeitete das, was auf dem Butterbrotpapier stand. Aber sonst konnte ich eigentlich nur Ladendiebstähle begehen. Das hatte ich in letzter Zeit, seitdem ich im Kino wohnte, schon ausgiebig getan. Aus scheinbarer Notwendigkeit heraus. Wieder dieser Mangel an Wahlmöglichkeiten. Vorher hatte ich vornehmlich Bücher, Platten und ein paar von diesen kleineren Musikgeräten geklaut. Jetzt so ziemlich alles für meinen täglichen Bedarf, auch Lebensmittel. Ich war zu Lachs und den teuersten Käsesorten übergegangen. Wenn ich aus einem Laden kam, mit meinem dicken Wildledermantel im Winter, hatte ich in der Brustinnentasche ein Glas Honig, in der einen Seitentasche die Butter und in der anderen meinetwegen den Lachs und eine Tube Zahnpasta. Ich dachte mir nichts dabei. Ich redete es mir so hin, dass ich zum Stehlen nur in große Läden ging, aber in Wirklichkeit waren auch Läden dabei, die gar nicht so groß waren. Ich fing an, regelrechte Raubzüge zu machen. Die Kartons oder Koffer, mit denen ich in die Läden ging, wurden immer größer. Es waren geplante Aktionen. Ich nahm immer mehr Sachen mit, die ich gar nicht brauchte. Einmal sah ich in einem etwas größeren Musikgeschäft in Regensburg eine extrem schöne akustische Gitarre. Eine Ovation Adamas. Mit wunderschönen Einlegearbeiten. Zweitausendfünfhundert Mark. Dafür konnte man sich damals einen guten Gebrauchtwagen kaufen. Ich ging mit einem großen Karton, den ich mit Klebeband so präpariert hatte, dass man ihn schnell auf und zu machen konnte, in den Laden, nach oben in den ersten Stock, wo so gut wie niemand war, das hatte ich schon herausgefunden, ich hatte so getan, als würde ich mich für ein großes modulares Synthesizersystem interessieren, das ebenfalls oben im Raum stand, schwupps, war die Gitarre in meinem Karton, ich ging die Treppe runter, an allen vorbei, Verkäufer, Verkäuferinnen, und war raus aus dem Laden. Die Gitarre deponierte ich erst mal bei Peter, dem das gar nicht recht war. Ein paar Monate später, im Sommer, nahm er sie mit zu einem Zeltlager und trat bekifft in den Korpus, alles hinüber. Das war das, was ich mit stiller Opposition meine. Peters Aggressionen mir gegenüber entluden sich durch so etwas. Jedenfalls zum Teil. Was ich damals nicht verstand: Er war insgesamt nicht so kontrolliert wie ich. Nicht nur körperlich. Einmal erwischte ich ihn dabei, wie er seine E-Gitarre direkt hinten ins Mischpult einstöpselte. Und wenn es etwas gibt, was man im Studio nie machen sollte, dann ist es, die Gitarre direkt ins Mischpult zu stöpseln. Weil alles nur noch verzerrt. Und das war das, was ich sah. Gitarre falsch eingestöpselt. Überall rote Lichter. Ich hörte gar nicht mehr hin. Dass der Sound, der dabei herauskam, genial war. Wirklich eine krasse, nie zuvor gehörte Verzerrung. Damit hätte man arbeiten können. Man hätte das Mischpult riskiert. Aber es hätte eine ungeheure Freiheit darin gelegen, so zu arbeiten.

Der zweite Unglücksfall, der uns davon abbrachte, weiterhin zusammen Musik zu machen, passierte eines Nachts ebenfalls im Winter. Ich lag drüben in der ehemaligen Männertoilette in meinem Bett und hörte über mir ein komisches Rumoren. Irgendetwas ächzte. Die Rohre. Die Schellen, mit denen die Rohre an der Wand festgemacht waren. Der große Wassertank direkt, oder nicht so direkt, über mir. Es fing an zu rauschen. Irgendetwas lief in den Tank. Wasser. Halb im Schlaf überlegte ich noch, ob der Tank groß genug wäre, oder ob das Wasser überlaufen würde. Wohin? Durch das Abflussrohr in die Pissrinne, die es nun nicht mehr gab. Ich fuhr hoch, wollte das Licht anmachen, aber noch bevor ich so richtig aufgestanden war, kam eine unsichtbare Fontäne heißen Wassers aus dem Rohr gespritzt, ich saß prustend, mich mit der Decke abschirmend, im Bett, sprang erst viel zu spät vollends auf, das Wasser war fast kochend heiß. Ungläubig stand ich im Raum, konnte nichts tun als einen Eimer holen und hoffen, dass es bald aufhörte. Es hörte auf. Was sich herausstellte: Der Tank war eine Art Überlaufventil für den gemeindlichen Altentreff, der sich unter unserem Studio befand, für die Heizung dort. Und ich konnte nun natürlich nicht einfach einen der Hausmeister holen, vor denen ich ohnehin auf der Flucht war. Mir blieb nichts anderes übrig, als mit Sack und Pack in den Studioraum umzuziehen. Meine Platten und Bücher waren zum Glück alle trocken, aber auf den unteren Regalbrettern meines Bücherregals hatte meine Zeitschriftensammlung gelegen. Fünf oder sechs Jahre New Musical Express und andere Musikzeitungen. Das war alles Matsche.

Also wohnte ich auf einmal, ohne Peter gefragt zu haben, in unserem Studio. Wodurch neue Probleme entstanden. Der Raum ging nach vorne auf einen Anwohnerparkplatz raus, der von Häusern umstanden war. Alles Gemeindewohnungen. Alte Wohnblocks von vor dem Krieg. Aber nun konnte man von dort mein Licht sehen. Oder vom Parkplatz aus. Man konnte sehen, dass dort vielleicht doch jemand wohnte – um Mitternacht, frühmorgens beim Aufstehen. Meine Angst nahm zu. Manchmal, wenn die Hausmeister nebenan im Lagerraum herumkramten, blieb ich mitten in der Bewegung stehen, verharrte wie ein Eichhörnchen, um ja kein Geräusch von mir zu geben. Der Dielenboden knackte. Ich stand teilweise auf einem Bein, bis sie wieder weg waren. Ich bekam schon Gänsehaut, wenn die Hausmeister unten im Erdgeschoss zur Seitentür reinkamen. Meistens hörte man schon das, weil sie schwere Sachen trugen. Möbel oder Umzugskartons. Alte Ölöfen. Es war mir ein Rätsel. Ich hatte durch das Schlüsselloch nur einen ungefähren Eindruck bekommen – auf unsere Seite konnte man durch das Schlüsselloch hindurch nicht schauen, weil wir einen dicken braunen Vorhang vor die Tür gemacht hatten. Irgendwann holte ich mir eine Handvoll Schlüssel aus dem Büro und versuchte, in den Lagerraum zu kommen. Und zwar nicht durch die Verbindungstür zwischen den zwei Räumen, sondern durch die im Flur vor meiner Wohnung. Es funktionierte. Einer der Schlüssel passte. Jetzt hätte ich noch eine Waschbärenmaske gebraucht. Ein echter Einbrecher. Ich öffnete ein paar Umzugskartons. Was schnell klar war: Es waren die Umzugskartons Gestorbener. Sozusagen die letzten Umzugskartons. Nicht mehr von ihnen selbst gepackt, sondern von der Gemeinde. Umzugskartons von Leuten, die keine Verwandten hatten. Die einfach, mutterseelenallein auf der Welt, gestorben waren. Alte Menschen. Dann fand ich aber einen Karton, durch den einer dieser Menschen für mich plötzlich transparent wurde. Er enthielt Bücher. Englischsprachige Romane. So etwas hätte ich nie erwartet. Für mich waren alte Menschen alle nicht ganz ernst zu nehmen, süßlich lachend verbrachten sie ihre Tage. Aber nun auf einmal diese Bücher. Die fast alle in eine bestimmte Richtung gingen. Eine Richtung, von der ich gehört, aber in der ich noch nichts gelesen hatte. Hemingway, Kerouac, Burroughs, Hunter Thompson. Beatniks im Grunde genommen und ihre Vorgänger und Nachfolger. Coole, harte Typen. Ich las vor allem gerne Sylvia Plath. Wegen ihrer Modernität und weil sie mir vom Frauentypus her entsprach. Die kluge, aber vom Leben, von den Männern geschundene, zarte Blondine. So stellte ich mir Sylvia Plath vor. Vom Schreibstil, von meinem persönlichen Schreibempfinden her, hatte ich es eher mit Gertrude Stein. So schreiben, wie das sonst niemand tat. Sprache auseinandernehmen, bis nichts mehr übrigblieb und sie dann wieder zusammenbauen. Etwas Eigenes finden. Das vielleicht auch das Eigene der Anderen war. Verglichen damit waren die Leute aus dem Umzugskarton wahnsinnig konventionell. Alte Männer. Die Bücher zogen mich nicht unbedingt an, aber englischsprachige Literatur war damals teuer. Vor allem konnte man sie in normalen Buchläden gar nicht kaufen. Man musste sie dort bestellen. Ich hatte zwar inzwischen ein System erfunden, wie ich auch diese bestellten Bücher sehr leicht stehlen konnte. In dem großen Buchladen in der Innenstadt, in dem ich mir meistens meine Bücher holte, musste man die Bestellungen hinten im Laden, bei der Bestellausgabe abholen. Der Trick bestand darin, einfach nicht zur Kasse zu gehen, sondern mit den bestellten Büchern hinauszumarschieren. Es klappte jedes Mal. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich nahm alle Bücher, die mich interessierten, aus dem Umzugskarton und ging damit zurück in mein Wohnstudio. Irgendwas sprachen diese Bücher in mir an. Ich wusste nicht, was. Es waren einfach coole Typen. Männer, die ich wegen ihres Umgangs mit Frauen verachtete, von denen ich aber aus irgendeinem Grund selber gern einer gewesen wäre. Sorglos. Einfach machen, was ich will. Und was die Welt sagt, ist mir egal.