Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pirmoni-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ende des 19. Jahrhunderts befindet sich China im Klammergriff seiner Nachbarn Russland und Japan und einiger europäischer Staaten. Als der junge Deutsche Wilhelm Wendt 1899 in Hongkong an Land geht, weiß er nicht, was ihn erwartet und wie sehr dieses Land sein Leben und später das seiner Kinder für immer prägen wird. Allmählich gelingt es ihm, in dieser fremden Welt seinen Platz zu finden. Schließlich muss er sich den kulturellen Zwängen stellen und eine Entscheidung treffen, die weitreichende Folgen hat. Erst seine Enkelin kommt dem Familiengeheimnis mehr als hundert Jahre später auf die Spur, als sie nach dem Tod ihrer Mutter in alten Unterlagen die Geschichte ihrer Familie in China erkundet. Durch einen Zufall fallen ihr alte Briefe ihrer Mutter in die Hände, die schließlich das Rätsel um das Foto einer schönen Chinesin lösen, das sie als Kind unter den Familienfotos gefunden hatte und das seitdem eine seltsame Faszination auf sie ausübte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

pirmoni-verlagmenschen unterwegs

Erste Auflage 2024

© der deutschsprachigen Ausgabe

Pirmoni Verlag, Krefeld

www.pirmoni.de

Alle Rechte vorbehalten,insbesondere das der Übersetzung des öffentlichen Vortrages sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Lektorat: Monika Knaden, Krefeld

Satz und Umschlagestaltung: Im Bambushain, Krefeld

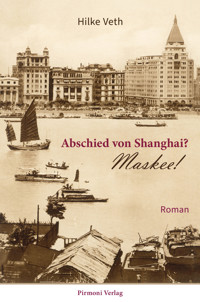

Umschlagfoto:© picture alliance / Mary Evans Picture Library(Shanghai: The Bund from the river, 1926)

Bildnachweis:© mit freundlicher Genehmigung von StuDeO, S. 6, 56, 112, 136© Achim Sperber, Seite 304

Druck: Totem, Polen

Printed in Poland

ISBN 978-3-9825990-0-7 Druckversion

ISBN 978-3-9825990-1-4 eBook

Hilke Veth

Abschied von Shanghai?

Maskee!

Inhalt

Über die Autorin

I. ANKOMMEN

Kimberley Deutschland, 1999

Wilhelm China, 1899-1906

II. DIE NIEDERLASSUNG

Kimberley China, 1999

Louise China, 1906-1917

Kimberley China, 1999

III. ABSCHIEDE

Kimberley China, 1999

Edelgard Deutschland, 1920-1928

Kimberley China, 1999

IV. Immer wieder Shanghai

Kimberley Deutschland, 2003

Viktoria China, 1933-1942

V. Auch jedem Ende wohnt ein Zauber inne

Charley China, 1946-1949

Kimberley Deutschland, 2005

Postscriptum

ANHANG

Dank

Über die Autorin

Hilke Veth arbeitete als Journalistin, Dozentin, Dramaturgin und Autorin für den Rundfunk, war von 1995 bis 2011 als Hörspielredakteurin beim NDR und ist jetzt freiberuflich tätig. Sie ist in China geboren, wuchs u.a. in Hamburg auf, studierte nach dem Abitur in Hamburg, Berlin und Berkeley, Kalifornien, USA, und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Geschichte und Gegenwart ihres Geburtslandes. Abschied von Shanghai? Maskee! ist ihr erster Roman.

Anmerkung der Autorin

Die Figuren und die Handlung in diesem Roman sind frei erfunden und Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Die politischen Hintergründe sowie Namen von Straßen, Städten und Firmen sind real.

»… und vielleicht ist es ja möglich … in die Vergangenheit zu blicken, einen Blick hineinzuwerfen wie in ein Panoptikum, oder, liebe Freunde, die Vergangenheit zu behandeln als existierte sie noch und wäre nur in eine andere Dimension verlegt worden. Vielleicht muss man nur den Blick ändern, alles irgendwie schief ansehen. Denn wenn Zukunft und Vergangenheit unendlich sind, dann gibt es in Wirklichkeit kein »einst«. Verschiedene Momente der Zeit hängen wie Leintücher in der Luft, wie Bildschirme, die einen Moment ausstrahlen werden, die Welt besteht aus diesen unbeweglichen Momenten, großen Metaaufnahmen, und wir springen von einer zur anderen.«

Olga Tokarczuk »Unrast«

I.ANKOMMEN

Am Bund, Shanghai um 1900

Kimberley

Deutschland, 1999

Sie sah zart und zerbrechlich aus, wie sie da saß, in ihrem Sessel; sie trank ihren Tee hier, las oder übte chinesische Schriftzeichen oder unterhielt sich mit Besuchern. Früher hatte sie in dem Sessel gesessen und uns chinesische Märchen vorgelesen oder von China erzählt. Der Sessel war eine der ersten Errungenschaften unserer Eltern gewesen, für die erste Wohnung, in der wir nach der Repatriierung aus China unterkamen. Unsere Mutter hatte ihn seither mehrmals neu polstern und beziehen lassen, zuletzt mit einem weißen, beige gepunkteten Wollstoff, als sie in das alte Damenstift Kloster St. Johannis umgezogen war. Für die Fenster hatte sie weiße Leinengardinen, für das Schlafzimmer einen hellgrauen Schrank erstanden. Mein letztes Zuhause soll hell und freundlich sein, hatte sie gesagt. Mitgenommen hatte sie Erinnerungsstücke aus China, eine Kampferkiste, Curios aus Elfenbein und Jade, die mit den Büchern im Bücherregal aufgestellt waren, und chinesische Rollbilder für die Wände. Dazu den lindgrünen Teppich mit dem bunten Blumenmuster in den Ecken. Ich hockte im Schneidersitz vor ihr auf dem Teppich, wie früher, wenn Ray und ich den Geschichten der Eltern oder der Großmutter gelauscht hatten und ich am liebsten eine Chinesin gewesen wäre. Dann brachte unser Vater mir einen Bambusstrohhut und einen chinesischen Anzug aus blauer Baumwolle von einer Geschäftsreise aus Hongkong mit, ich war überglücklich und verkleidete mich zum Karneval als Chinesin.

»Und wann fliegt ihr nun?«, fragte sie, während sie mit der linken Hand eine graue Haarsträhne aus der Stirn strich und mich mit ihren blaugrauen Augen aufmerksam ansah.

»Anfang nächster Woche, das habe ich doch schon erzählt!«

»Und Anton fliegt mit?«

»Ja.«

Auch das wusste unsere alte Mutter, aber sie hatte sich angewöhnt, nachzufragen. Nicht, weil ihr Gedächtnis schwächer wurde, sondern weil sie befürchtete, es würde schwächer, und weil sie alles dafür tat, das zu verhindern. Chinesische Zeichen üben, zum Beispiel, und Bücher in Englisch lesen. Ich blickte aus dem Fenster in den Wipfel der Kastanie, die gerade die ersten Blätter entfaltete, hellgrün violett vor einem Himmel in lichtem Frühlingsblau. Als sie mich vor fünf Jahren gefragt hatte, ob ich nicht mit ihr nach China reisen wolle, zu Ray, der gerade die neue Filiale der Firma in Shanghai eröffnet hatte und auch Frau und Tochter dahin gezogen waren, hatte ich »Nein« gesagt. »Nicht jetzt.« Zum ersten Mal in meiner beruflichen Karriere ging es damals aufwärts, aber ich konnte und wollte mir so eine Reise nicht leisten. Nur weil ich in China geboren war, weil es diese Familienfirma gab, die mein Bruder in der dritten Generation wieder zum Erfolg geführt hatte? Ich werde nicht eine derjenigen sein, die in China wie zu Kolonialzeiten Geschäfte machen, und nach dem Massaker am Tiananmen-Platz erst recht nicht. Unsere Mutter hatte mich mit großen Augen und schmalen Lippen angeschaut und nichts gesagt. Sie war allein gereist und hatte nach der Rückkehr von Ray und Lina erzählt und von ihrer Enkelin Hannah geschwärmt. So eine hübsche, so eine kluge junge Frau, und was sie nicht alles schon lernt − neben deutsch, chinesisch und englisch spricht sie auch schon japanisch. Ob sie mal Dolmetscherin wird? Für mich ein stiller Vorwurf. Ich hatte meine Patentochter nur zwei Male hier in Deutschland gesehen. Dann hatte ich Anton getroffen. Anton war schon öfter beruflich als Fotograf in China unterwegs gewesen und verwundert, dass ich meine Geburtsstadt und meinen Bruder und seine Familie noch nie besucht hatte. Dein Patenkind, hast du kein Interesse an deinem Patenkind, hatte er gefragt. Wir fliegen zusammen, was meinst du? Ich hatte nicht geantwortet. Abgesehen davon, dass ich nicht zu den reisefreudigsten Menschen gehöre − es reisten schon so viele wieder nach China, man konnte von einem China-Hype reden, bei Geschäftsleuten, aber auch in der kulturellen Szene. Das ist unser neuer Kolonialismus, proklamierte ich. Anton hatte mich nur angegrinst. Warum ich zusagte? Ich will es nicht analysieren. Unsere Mutter freute sich. Sie mochte Anton, ein interessanter Mann, hatte sie einmal gesagt, nicht ganz so einseitig. Das »Wie du« sprach sie nicht aus.

»Ich habe ein paar Fotos herausgesucht, vielleicht nimmst du sie mit, dann könnt ihr euch an unseren alten Plätzen umschauen.« Sie zeigte auf einen alten braunen Umschlag auf dem Wohnzimmertisch. Anders als in anderen Familien wurden bei uns Fotos nicht in Alben geklebt, sondern in Briefumschlägen aufbewahrt und mit Jahreszahlen und Namen versehen. Ich erinnere, dass ein kühler Windhauch meine Hände berührte. Die Balkontür war leicht geöffnet. Ich stand auf, um sie zu schließen.

»Dazu möchte ich dich bitten, einen alten Herrn zu besuchen und ihm einen Brief von mir zu übergeben. Und ein Foto.«

Auch unsere Mutter war aufgestanden, sie ging nach nebenan in ihr Schlafzimmer, erstaunlich leichten Schrittes. Oft hatte ich nach ihrer Brustkrebserkrankung darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn sie … Auch das wollte ich nicht wissen. Sie tat doch alles, um nach der OP und einer Chemotherapie wieder zu genesen: täglich Yogaübungen einschließlich Kopfstand (wie schon zuvor), vernünftiges Essen, Spaziergänge, Besuche von Veranstaltungen aller Art. Und sie legte immer noch Wert auf eine gepflegte Erscheinung, war gut frisiert, dezent geschminkt und trug seit Jahrzehnten fast täglich Perlenohrringe und Perlenkette. Unsere Mutter. Eben.

»Ray hat kürzlich Yeh Ting-yi getroffen, Dr. Yeh Ting-yi, auf einem Empfang der deutschen Botschaft. Er ist der Sohn des Kompradors meines Vaters, eures Großvaters. Das hier ist das einzige Foto, das ich von ihm habe.«

Sie hielt mir das Foto hin. Mein Lieblingsfoto! Immer wenn wir früher die Familienfotos betrachteten, hatte ich es an mich genommen, um es genauer anzuschauen. Es schien mir merkwürdig und voller Geheimnisse. Wer ist diese schöne Chinesin in diesem wundervollen bestickten Umhang, hatte ich mich gefragt, und wer dieser Junge in dem schwarzen Anzug? Ihr Sohn? Wie stocksteif sie da standen, mit so starren Gesichtern! Hatten sie etwas mit unserer Familie zu tun? Ich hatte unsere Mutter und unseren Vater gefragt, wer das wäre, aber sie hatten immer gemeint, sie wüssten es nicht. Nur Grösi hatte einmal gesagt, es zeige den Patensohn von Gropa.

»Das war doch der Patensohn von Gropa?«

»Du weißt das?«

»Grösi hat es mir einmal erzählt.«

Unsere Mutter setzte sich wieder in ihren Sessel, aufrecht, ihr Make-up konnte die Blässe in ihrem Gesicht nicht verdecken. Totenblass erschien es mir jetzt.

»Wir haben Dr. Yeh Ting-yi manchmal getroffen. Er arbeitete mit den Kommunisten zusammen, wurde später von Japanern verhaftet, hat uns aber durch seinen Bruder den grünen Teppich zur Hochzeit schenken lassen. Ich habe gedacht, er wäre längst tot. Auch sein Bruder hat das gedacht. Den habt ihr kennengelernt, Mr. Yeh.«

Ja. Zu meiner großen Enttäuschung trug dieser Mr. Yeh, als er uns in Deutschland besuchte, einen ähnlichen Trenchcoat wie unser Vater, kein chinesisches Gewand, und sah gar nicht so aus, wie Chinesen auf den anderen Fotos, die uns die Eltern gezeigt hatten. Die Eltern waren ihm dankbar, er hatte uns einige Besitztümer aus China nachschicken lassen, auch den grünen Teppich.

»Er hat mir auch nach Vatis Tod 10.000 Mark überwiesen, einfach so. Und jetzt macht Ray Geschäfte mit einem seiner Neffen. In China zählen immer noch die Verbindungen.«

Während des Redens hatten sich ihre Wangen leicht gerötet, als würden die Erinnerungen sie beleben.

»Ray hat mir den Brief von Dr. Yeh geschickt. Ich werde antworten. Es wäre wirklich nett, wenn du ihn besuchen und ihm mein Schreiben überbringen könntest, Kim. Und das Foto. Nein, einen Abzug davon. Ich behalte das Original.«

»Warum nicht Ray?«

»Ach … Er ist immer so beschäftigt.«

»Ich nehme an, die schöne Chinesin ist die Mutter des Jungen. Hast du sie kennengelernt?«

»Nein. Meistens hatten wir nur Kontakt zu den chinesischen Männern.«

»Und warum ist der Junge europäisch gekleidet?«

»Maskee.«

»Maskee«, »macht nichts« oder »egal«. Ein Lieblingswort unserer Mutter. Ein liebevolles, manchmal grausames Wort. Sie benutzte es früher, um Ray und mich zu beruhigen, wenn uns ein Missgeschick passiert war, wir ein Glas mit Apfelsaft irgendwo verschüttet hatten und er einen schwer zu entfernenden Fleck hinterließ. Oder wenn sie eine Verletzung, die uns oder ihr passiert war, nicht ernst nahm oder sie uns trösten wollte. »Tschü« sagte sie zu den Fliegen, wenn sie sie verscheuchte. Es bedeutete so viel wie »weg«, »fort«. Zum Essen rief sie uns mit »Nam nam laddy«. Wenn ich Bauchschmerzen hatte, und ich hatte oft Bauchschmerzen als Kind, hatte ich »Duzi buhao«. Das Wort »Dodo« liebten wir besonders. Dodo und Pipi passten zusammen. Abends in unserem Hochbett flüsterten wir uns Witze über Dodo und Pipi zu. Ray, der oben lag, beugte sich dabei zu mir herunter. Manchmal hatte ich Angst, er würde aus dem Bett fallen. Als wir auf einem Kindergeburtstag ein Mädchen kennenlernten, das Dodo hieß, meinte er grinsend: Stell dir vor, sie heißt Scheiße. Ich versuchte, das Lachen zu unterdrücken. Ich wollte das Mädchen, das mir gefiel, nicht verletzen. In diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass wir besondere Wörter gelernt hatten, die nur wenige Menschen kannten. Das ist Pidgin-Englisch, erklärten die Eltern, das Englisch, das wir mit den Chinesen in Shanghai sprachen.

Die Amah, die Kinderfrau, der Kuli, der Gehilfe, oder Mafu, der Pferdeknecht. Wir lernten auch englische Wörter, die unsere Eltern wie selbstverständlich benutzten: Lunch. Cocktailtime. Dinner. Wir benutzten diese Wörter nicht in Gegenwart unserer Spielgefährten und der normalen Deutschen, die nicht in Shanghai gewesen waren. Wir empfanden dieses »in China gewesen sein« als etwas Besonderes, das uns auszeichnete, das wir aber auch verbergen wollten, um nicht »unnormal«, »nicht richtig Deutsch« zu sein. Vielleicht schämten wir uns auch dafür.

In der ersten Grundschulklasse sollte ich bei einer Impfung dem Amtsarzt meinen Geburtsort nennen. Die Mitschüler nannten Orte wie Gummersbach oder Köln oder Bonn, die alle in der Umgebung lagen (wir wohnten damals in Köln). Andere, die Flüchtlingskinder, sagten Wörter, die mir fremd waren, die aber deutsch klangen. Wir waren keine Flüchtlinge, sondern »repatriiert«, zur Heimat zurückgeführt. Stolz und verlegen zugleich trat ich schließlich vor (mit einem V als Anfangsbuchstaben im Nachnamen war ich eine der letzten, die aufgerufen wurde) und murmelte:

»Shanghai.«

»Lauter«, dröhnte der Amtsarzt, ein Mann mit einem riesigen Bauch unter einem weißen Kittel und mit einem schwarzen Knopf genau da, wo sein Bauchnabel sein musste.

»Shanghai«, murmelte ich wieder, während ich auf den Knopf starrte.

»Noch einmal. Und schau mir in die Augen, Mädchen. Du lügst doch nicht etwa?«

»Sie lügt, sie lügt«, skandierten da die Mitschülerinnen. »Ching, Chang, Chinamann.«

Die Lehrerin, eine hagere Frau mit gräulichen Haaren in der Farbe ihrer wollenen Strickjacke namens Wiebkema, packte mich am Arm, während sie dem Amtsarzt zunickte und den Kindern ein »Ruhe!« zurief.

»Seid ruhig! Und jetzt Gerda Weber. Du bist hier in Deutschland geboren, nicht wahr, und du bist eine richtige Deutsche?«

Und dann stand ich auf der Tajiyuan Lu. Hinter mir die Uniformierten, die den Eingang zum Rui Jin Hotel bewachten. Vor mir Männer in dunklem Anzug mit weißem Hemd, Frauen in dunklem Kostüm mit weißer Bluse, die Füße in weißen Söckchen auf hochhackigen Schuhen. Auf der Straße Massen von Radlern und Radlerinnen, viele mit Lasten auf einem Gepäckträger vor der Lenkstange oder hinten auf dem Sattel. Die meisten ebenfalls im dunklen Anzug mit weißem Hemd oder in dunklem Kostüm und weißer Bluse. In Gegenrichtung waren einige Autos unterwegs, alte Modelle, nicht besonders gepflegt. Auf der anderen Straßenseite: ein- und zweistöckige Gebäude mit Läden, an der Straßenecke ein Imbiss oder eine Garküche.

»Da können wir etwas Kleines holen, Jiaozi oder Pfannkuchen, wer weiß, was uns dein Bruder heute Abend anbietet«, sagte Anton neben mir.

Wir betraten die Straße, schlängelten uns zwischen Fahrrädern und Autos hindurch auf die andere Seite, Anton lief voraus, die Kamera in der Hand, ich hinterher, vorbei an Gemischtwarengeschäften, einem Frisörsalon, einer Schneiderei. Ein Eisenzaun vor einer Gasse, vollgestellt mit Kisten, Kästen, Mülleimern und einem uralten Bambusstuhl. Dazu ein Stimmengewirr voller unverständlicher Wörter, schrille Töne aus Fahrradklingeln, das Hupen der Autos. Ein Gemisch aus unbekannten Düften in der Nase. Der Himmel war verhangen, grau, die Luft stickig. Heimat, das ist meine Heimat, fühlte ich und dachte verwundert: Heimat, hier?

Wir waren erst vor wenigen Stunden auf dem Flughafen von Hongqiao gelandet, Shanghais altem Flughafen, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Meinen Pass, in dem mein Geburtsort zu lesen war, hatte der Kontrolleur begutachtet, ohne eine Miene zu verziehen. Wir hatten uns bei diesig grauem Himmel mit einem Taxi zum Hotel fahren lassen, wo Ray für uns ein Zimmer ausgesucht und gebucht hatte. Es lag mitten in einem Park, war in den 1920er Jahren gebaut worden, die Villa des Besitzers der North China Daily, der größten englischsprachigen Zeitung von Nordchina zu Kolonialzeiten. Später soll Mao in der Villa gewohnt haben und andere Funktionäre der KP. Am Empfang sprach ein Chinese mit bewegungsloser Mimik nur so viel Englisch, um unsere Namen erfragen zu können. Ein anderer führte uns wortlos zum vorbestellten Zimmer. Ein Zimmer mit ganz eigenem Charme, offenbar seit den 1930er Jahren nie grundrenoviert: ein muffelnder Teppichboden, ein tropfender Duschkopf, eine eisenfarbene Spur in der Badewanne. Vor dem Fenster kreischige Stimmen und das Gebrumm von Betonmischmaschinen. Vielleicht hundert Meter entfernt ein Gewimmel von Bauarbeitern auf einem Gerüst aus Bambusstangen zur Errichtung eines Hochhauses. Shanghai im Bauboom.

Wilhelm

China, 1899-1906

Es gibt mehrere Abzüge des Fotos, für alle Kinder eins. Für die Enkel und Urenkel weitere. Wir sollten unseren Großvater nie vergessen. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Sie zeigt den stattlichen Mann auf einem Pferd. Den Blick hat er zur Kamera gerichtet, er schaut ernst, ohne ein Lächeln auf dem schmalen Mund. Die kurzen hellen Haare haben schon einen Ansatz von Geheimratsecken. Er trägt ein dunkles Jackett, enge weiße Breeches, schwarze, gespornte Stiefel, hält die Zügel lässig in der linken Hand, in der rechten den Helm. Neben dem Pferd steht ein in ein weißes Gewand gekleideter, schlanker Chinese, der Mafu. Im Hintergrund eine imposante Villa im englischen Kolonialstil. Das Gelände um das Haus ist unbepflanzt. Die Aufnahme entstand vor dem Ersten Weltkrieg, bevor unsere Großmutter in die Villa einzog. Wilhelm Wendt hatte schon einiges in seinem Leben erreicht.

Ein wolkenloser Himmel, tiefblaues klares Wasser, unzählige felsige Inseln, kahle, fast baumlose Hügel. Der Reichspostdampfer fährt in die Bucht von Hongkong ein. Mit Brummschädel und schlaffen Gliedern nach einer durchzechten Nacht an der Bar lehnt er an der Reling, froh, dass die Langeweile der sechswöchigen Schiffsreise bald vorbei sein wird. Die Luft ist noch frisch, doch die feuchte Hitze, die sogar ihm, dem jungen Mann, zu schaffen macht, seit sie den Suezkanal hinter sich gelassen haben, ist schon wieder zu spüren. Auch in Hongkong herrscht subtropisches Klima. Wird er sich daran gewöhnen? Gewöhnen wollen? Um Chef zu werden, wie es ihm sein Vater, der Oberlehrer, beim Abschied an den Hamburger Landungsbrücken freundlich lächelnd riet? Mach’s gut, Wilhelm, hatte er gesagt und ihm auf die Schulter geklopft, und bemüh’ dich, Chef zu werden.

»Das sind also die Dschunken der wohlhabenden Handelsherren«, sagt Theo, der dicht neben ihm steht und auf die riesigen Segelschiffe mit den blutroten Segeln zeigt. »Und dahinten, auf den kleinen Booten, den Sampans, hausen die Ärmsten. Und dort in einem der großen weißen Häuser am Ufer, den Hongs, da wirst du wohl arbeiten. Und später auf dem Peak wohnen, wie die reichen Ausländer. Die Chinesen sollen in engen Gassen und Hütten vegetieren, wo auch immer man es ihnen in der Kronkolonie gestattet.«

Zugegeben, Wilhelm weiß nicht so viel über das Land, anders als Theo, der künftige Missionar, mit dem er die Kabine während der Überfahrt geteilt hat. In der Missionsschule in Berlin hat er einiges über China erfahren und auch viel gelesen und er redet − wie immer − begeistert über das Gelesene. Seine Erklärungen vermischen sich mit den Rufen der Matrosen, den Stimmen anderer Passagiere und dem Geschrei der Bootsleute, die dicht an den Dampfer herangerudert sind und ihre Waren in einem merkwürdigen Sprachgewirr schreiend anpreisen. Theo Brill erinnert ihn an den einzigen seiner Lehrer, der die Klasse nicht mit Prügelstrafen zur Räson brachte, sondern sie oft spöttisch und humorvoll zum Lernen verführte. Gleich nach der Landung werden sie Abschied voneinander nehmen. Theo reist weiter nach Shanghai zur dortigen Missionsschule und später ins Landesinnere, auf eine Missionsstation. Wilhelm wird ihn bestimmt vermissen. Aber sie werden sich schreiben. Versprochen, sagen sie sich, grinsen sich leicht verschämt an, so ganz vertrauen sie der auf der Reise geschlossenen Freundschaft noch nicht, gehen nebeneinander die Gangway hinunter an Land. Wilhelm wird es heiß in seinem neuen hellen Tropenanzug, auf seiner Stirn und unter den Achseln sammelt sich Schweiß und er findet seine schweinslederne Reisetasche, die er bei Pickenpack in Hamburg für diese Reise erstanden hat, viel zu schwer. Der Zugang zur britischen Kronkolonie ist wackelig und glitschig und die Reling, an der er sich festhalten will, feucht-klebrig. Ihm schwindelt.

Mit zittrigen Beinen ist er dem weißgekleideten chinesischen Boy, der ihn am Kai mit wenigen Worten seiner Tasche entledigt hat, durch das Menschengedränge in engen übelriechenden Gassen zu einem imposanten weißen Bau gefolgt. Als er in die Kühle des Hauses tritt, atmet er auf und wischt sich mit einem Taschentuch über die schweißnasse Stirn, wird aber, ohne dass man ihm eine Rast gönnt, vor seinen künftigen Arbeitgeber, den Geschäftsführer der Firma, einen Herrn Siebs, geführt. Der thront hinter einem riesigen dunklen Schreibtisch in einem weiten Raum über Papiere gebeugt, hebt nur kurz den weißbehaarten Kopf, murmelt wie unbeteiligt mit kalter Stimme etwas wie: »Welcome, Herr Wendt, wir haben Sie schon erwartet«, übergibt dann dem Boy einige Papiere und weist ihn an, den neuen Mitarbeiter zur Erledigung des Geschäfts in eines der Büros zu bringen. Einige Frachtbriefe, die am nächsten Morgen zur Versendung vorliegen müssen, sind aus dem Englischen zu übersetzen. Da sitzt er nun, das Klappern eines Ventilators über seinem Kopf. Versucht, sich sein Schulenglisch ins Gedächtnis zu rufen, gerät bei der Arbeit, trotz des kühlen Luftstroms, noch mehr ins Schwitzen und wirft ab und zu einen Blick auf seine Anzugsjacke, die er über seine Schweinslederne gelegt hat. Erst gestern hat er den Steward überreden können, sie ihm zu bügeln, in Vorbereitung einer offiziellen Begrüßung − gegen ein Trinkgeld natürlich. Aber nun … Nach Erledigung des Auftrags, ob zur Zufriedenheit des Vorgesetzten, wird er jetzt nicht erfahren, führt ihn ein anderer Boy über lange, leere Gänge in den hinteren Teil des Hauses in ein Zimmerchen, das kleiner als seine Schiffskabine ist und von ekligen Gerüchen und lautem Geplapper von draußen erfüllt. Erschöpft lässt er sich auf einen wackeligen Hocker, die einzige Sitzgelegenheit im Raum, fallen und den verschwitzten Kopf auf den ebenfalls wackeligen Tisch davor sinken. Ein Aufschluchzen, dann spürt er die Nässe der Tränen in seinem Gesicht. Gleich will er die noch unausgepackte Kalbslederne und das schmutzige Jackett greifen, um aus diesem Hong heraus durch die Gassen gen Hafen zu laufen. Warum nicht zurück nach Deutschland und da weiter nach Nieden? Die liebe Omama wird ihn bestimmt an die weiche Bäckerinnen-Brust drücken.

Es klopft an der Tür. Bevor er »Herein« hätte rufen können, wird sie geöffnet und ein vielleicht gleichaltriger Kerl in hellem Anzug, das lockige braune Haar ungekämmt über dunklen Knopfaugen, steht vor ihm, ein Kollege, so stellt er sich vor. Wulff heißt er. Er hat zwei Gläser in der linken, füllt beide aus einer Flasche, die er in der rechten Hand hält, mit Whisky, meint Cheers, auf das Leben in der Kolonie, und überredet Wilhelm, ihn in den Klub zu begleiten. Klub Germania. »Der beste Ort für den Fall, Sie überkommt der Zweifel, hier bleiben zu wollen«, sagt Herr Wulff mit Blick auf die unausgepackte Kalbslederne.

»Haben Sie noch ein anderes Jackett?«

»Nein.«

»Man wird Ihnen den Zutritt auch ohne erlauben, ausnahmsweise.«

Sie drängen sich an der langen Bar im ersten Stock, ältere und jüngere Männer, wenige in hellen Anzügen, viele nur im weißen Hemd, einige sogar mit Strohhut auf dem Kopf. Sie schauen Wilhelm an, begrüßen ihn lauthals, drücken ihm auch ein Whiskyglas in die Hand, prosten ihm zu und tun erfreut, dass er sich von dem Gebäude beeindruckt zeigt und von diesem Saal. Prunkvoll. Ja. Mit dem Stuck an den Decken, mit vielen Säulen, alten Gemälden, Ledersesseln. Englischer Stil, auch die Veranden um das Haus herum, alles finanziert von der deutschen Gemeinde, unterweist man ihn, während er sich mulmig in Kopf und Bauch fühlt. Nicht verwunderlich, er hat den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen. Vor allem Georg Theodor Siemssen selig habe viel beigetragen, erfährt er. Für welche Firma er wohl tätig sei, fragt man. Siemssen & Co. Wilhelm greift an seinem Nachbarn vorbei nach den Erdnüssen, die auf dem Tresen in kleinen Schälchen stehen, steckt sich eine halbe Handvoll in den Mund, beginnt zu kauen, zwingt sich, zuzuhören. Auch der alte Siemssen habe als einfacher Lehrling angefangen. Auch er wäre von seinem Arbeitgeber, einer hamburgischen Überseefirma, nach Abschluss der Lehre nach Ostasien geschickt worden.

»1848, andere Zeiten«, räsoniert einer. »Sogar der Konkurrent Carlowitz, die erste deutsche Firma in Kanton, soll ihn willkommen geheißen haben, als er da ein eigenes Geschäft eröffnete.«

»Heute ist die Konkurrenz groß. Sie kommen viel zu spät, die gute alte Zeit ist vorbei und unwiederbringlich dahin«, sagt der nächste und klopft ihm auf die Schulter, als wolle er ihn trösten. »Nehmen Sie ruhig noch mehr von den Nüssen, die sind kostenlos.« Gelächter.

Er blickt in leicht gebräunte, satte Gesichter, keines besonders markant, viele selbstgefällig, und die Locken von Herrn Wulff, der vor sich hinstierend neben ihm am Tresen lehnt, hängen in Strähnen um seinen Kopf.

»Sie kommen viel zu früh, die Öffnung des großen Landes für den Welthandel steht noch bevor«, murmelt Wulff und scheint es selbst nicht wirklich zu glauben. Ein Mann in weißem Hemd mit Vatermörder lüftet seinen Strohhut: »Wer wagt, gewinnt. Die Chinesen sind doch alle noch richtige Barbaren!«

Die Sätze schwirren in seinem Kopf, der Schweiß rinnt ihm die Stirn herunter. Sein Hemd ist nass, der Erdnussgeschmack in seinem Mund lässt ihn nochmals in die Schale greifen. Erdnüsse, denkt er, werden aus China exportiert. Ob Siemssen & Co auch in diesem Geschäftsfeld tätig ist? Während er die Nüsse kaut, der chinesische Barkeeper mit geheimnisvollem Lächeln nochmals sein Glas füllt und das Geplauder um ihn herum eine andere Wendung nimmt, sieht er Theo vor sich. Er will ihm so bald wie möglich schreiben.

Gleich am nächsten Morgen wird er in die Arbeitsroutine eingespannt, über zwölf Stunden am Tag im Hong, Abteilung für Schifffahrt. Abwicklung der Warentransporte, Anfertigung von Listen der gelieferten und zu liefernden Güter, der Frachtpapiere, die ihm und den Kollegen von weiteren weißgekleideten Boys in das Büro überbracht werden, Boy Nr. 1, Boy Nr. 2, Boy Nr. 3. Die chinesischen Namen kann und will sich keiner merken. Da sitzt er meist an einem hölzernen Schreibtisch, neben und vor ihm weitere Mitarbeiter, ähnlich wie in dem Hamburger Kontor, nur dass hier ein Ventilator über ihren Köpfen ihnen geräuschvoll vergeblich Kühle zuwedelt und seine Gedanken nicht wie dort nach China, sondern jetzt nach Hamburg schweifen. Seine Stimmung bessert sich, wenn es heißt, die Unterbringung eingetroffener Waren in den Godowns oder die Verschiffung ausgehender Güter zu überwachen. Er liebt die Vielfalt der Gerüche im Hafen, auf den Schiffen, dieses Gemisch aus Bitterem und Blumigem, aus Süßem und Teerigem, aus Salzigem und dem Schweiß der Arbeiter, die − oft nur in zerrissener Baumwollhose − in der Hitze schuften. Er denkt an die Heimat, an die Hafengegend von Stettin, wo er in seiner Jugend gegen Verbote seines gestrengen Vaters täglich umherschweifte, Abfall nach Verwertbaren durchsuchte und hier eine Flasche, da ein Stück Eisen oder ein weggeworfenes Seil für wenige Groschen verhökerte. Dass er jetzt mit Tee, Wolle und Seide hantieren kann, Kontakt zu den Verwaltern des Godowns und zu den Kapitänen der Frachtschiffe pflegt, mit ihnen in Pidgin-Englisch, das er schnell lernt, in seinem immer noch mageren Englisch oder dem vertrauten Platt reden kann, macht ihn froh und lässt ihn manchen Ärger vergessen. So den Rapport beim Leiter der Shipping-Abteilung Herrn Meyer und auch bei Herrn Siebs. Dass beide Herren streng über sein Tun wachen, insbesondere Herr Siebs seine Listen akribisch prüft und mit leiser, kalter Stimme aus engem Mund auf Fehler hinweist, meist ohne ihn anzublicken, befiehlt er sich zu erdulden. Er tröstet sich mit fürstlichen Mahlzeiten, die man in der Junior Messe im Hong einnimmt, lernt einige Kollegen besser kennen, insbesondere Hans Wulff, der wie er aus Pommern stammt, aus einer Bauernfamilie, auch das pommersche Platt spricht und − wenn er nicht zu viel getrunken hat − fröhlich in die Welt blickt. Der chinesische Boy, den man ihm zur Erledigung seiner Sachen zugeteilt hat, ist freundlich, dazu kann man sich jeden Abend im Klub bei Whisky und Gin mit Männern aus aller Welt unterhalten, die alles Mögliche zu erzählen wissen. Auf dem Rückweg vom Klub führt ihn Wulff, den er jetzt Hans nennt, oft durch das Gewusel in der Altstadt, er bestaunt immer wieder die Läden mit all ihren unbekannten Waren, Kuchen, Leckereien, mit stinkenden Wurzeln, geheimnisvollen Kräutern, mit Porzellan − und Tongefäßen, mit Stoffen und Antiquitäten und was sonst noch. Einmal wandern sie durch eine Opiumhöhle, wo nicht nur Chinesen, sondern auch Westler auf Liegen in Rauch und Rausch gehüllt ruhen und widersteht Hans’ Vorschlag, sich hier niederzulassen. Er habe es schon versucht, behauptet Hans und möchte das Erlebnis nicht missen.

Wenn Wilhelm später schlaff vor Müdigkeit ins Bett sinkt, schweifen seine Gedanken manchmal zu den Eltern, sein Vater nickt ihm wohlwollend zu und greift unvermittelt zu dem Stock, mit dem er ihm nach seinen sogenannten Straftaten auf die Arme zu schlagen pflegte. Oder er erinnert sich, wie er durch ein kleines Präsent, eine Schokolade zum Beispiel, die er sich erhandelt hatte, ein Lächeln auf den bitteren Mund seiner Mutter zauberte. Manchmal träumt er unruhig, öfter steht er da vor einem riesigen runden Ball, den er einen Hügel hochschieben soll, der ihm aber immer wieder entgegenrollt und − da er ihn nicht ins Tal rollen lassen will, stemmt er sich ihm mit aller Kraft entgegen. An Posttagen steht er noch rechtzeitiger als gewöhnlich auf, um ein paar Worte auf eine Postkarte an die Familie zu schicken. Alles bestens, schreibt er. Ich lerne viel und komme voran, und er unterdrückt die Tränen, die ihm dabei hochkommen.

Nach zwei Monaten kann Wilhelm in die große Messe einziehen, die einzige hier, eine Art Pension, die von einer Amerikanerin, einer gewissen Frau Anderson, betrieben wird, teilt sich ein Apartment mit Hans, der schon über ein halbes Jahr im Hong gewohnt hat, aber sich den Aufenthalt in der Messe allein nicht leisten konnte. Denn so billig die Lebenshaltungskosten, so verführerisch und gefährlich sind die Zahlungsgepflogenheiten. Man begleicht Rechnungen nie bar, unterschreibt shits, Zettel, die die Gläubiger beim Komprador einlösen. Dieser wiederum zieht die Ausgaben am Ende des Monats vom Gehalt ab. Schon nach kurzer Zeit hat auch Wilhelm den Überblick über seine Finanzen verloren. Dazu das ausgeprägte Klubleben, das nicht selten in Besäufnissen oder in einem Besuch der »amerikanischen Häuser«, genannt Temples of Venus, endet. Die Frauen, Amerikanerinnen oder Kanadierinnen, jung, hübsch, elegant gekleidet, beherrschen Englisch und Französisch. Ihre Ladies halten auf Zucht und Ordnung. Es wird musiziert, gesungen, geflirtet und ausschließlich Champagner getrunken. Wilhelm empfindet − anders als Hans − kein Begehren, ihnen näher zu begegnen, sie zu berühren. Das war schon so in Stettin oder Hamburg, wo ihn Freunde in Bordelle mitnahmen und er, von Übelkeit erfasst, aus dem Zimmer einer der Schönen weglief. Nicht, dass ihn ihre Reize nicht bewegt hätten. Das junge Mädchen hatte ihn allzu sehr an seine Jugendgespielin Hanne erinnert, die im Alter von zehn Jahren aus der Nachbarschaft weggezogen war, warum und wohin wusste er nicht. Es lockt ihn auch nicht, ein Tanzlokal oder ein Bordell in der Hafengegend zu betreten, wo man für wenig Geld mit hübschen Chinesinnen tanzen und Weiteres erleben kann, auch wenn ihn Hans foppt und ihn prüde nennt.

Wehmütig denkt er oft an Zuhause, insbesondere an die Omama in Nieden und wandert an seinen freien Sonntagen durch die engen Gassen in Hafennähe, die bevölkert sind von Kulis, Händlern, Bauern, Bettlern, Wohnungslosen und armen Kerlen, die man als Arbeitssklaven in andere Länder verschifft. Er will hinauf auf den Peak, wo es weniger heiß und stickig ist und sich die reichen Ausländer Villen und palastartige Häuser haben errichten lassen. Fast bis zum Gipfel steigt er, atmet frische, kühlere Luft, genießt die Aussicht auf die Bucht, lauscht den Glocken der anglikanischen Kathedrale, die nach dem Gottesdienst läuten. Er denkt an die Ausflüge mit den Eltern oder auch mit den Schulfreunden ans Stettiner Haff, an die Sonntage an der Elbe und an die Wanderungen in den Elbauen während seiner kurzen Tätigkeit bei Siemssen & Co in Hamburg. Wie angenehm kühl weht dort die Brise selbst im Hochsommer. Er sieht die kleine Louise vor sich, die Tochter des wohlhabenden Stahlhändlers Bieber. Zwei Mal nur ist er ihr in der Villa des Vaters an der Alster begegnet. Gerade einmal 15 Jahre alt, mit roten Locken, war sie ihm bei seinem Antrittsbesuch im Haus in der Eingangshalle die Treppe herunter vor die Füße gerutscht und hatte ihm die Zunge herausgestreckt. Ein freches Ding. Er wird … Was wird er?

Am Ende des ersten halben Jahres in Hongkong muss Wilhelm feststellen, dass er − wie viele seiner Kollegen, auch Hans − Schulden beim Komprador angehäuft und nichts für seinen künftigen Wohlstand oder nur für Geschenke für seine Liebsten gespart hat. Warum, fragt er sich, als er die Abrechnung des letzten Monats auf seinem Schreibtisch findet und die Zahlenreihe studiert. Um in einer Stadt zu leben, wo es meist unerträglich heiß und stickig ist und widerlich stinkt? Um mindestens drei Mal am Tag Hemd, Hose, Unterhemd und Unterhose wechseln zu müssen? Damit das Geräusch des Ventilators in seinem Büro ihn verrückt macht? Und seine Chefs, die Herren Meyer und Siebs, ihn immer noch skeptisch anschauen, so als würden sie seiner Arbeit nicht trauen? Von dem netten Theo Brill, den er als Freund bezeichnet hat, hat er nichts gehört, obgleich er ihm mehrere Karten an die Adresse der Missionsniederlassung in Shanghai geschickt hat. Seine Mutter schreibt regelmäßig, so knapp und nüchtern wie sie ihr Leben lang zu ihm gewesen war. Sein Vater lässt ihn immer nur freundlich grüßen. Von seinen Brüdern keine Nachricht, was zu erwarten war. Aber jetzt den nächsten Dampfer zurücknehmen? Ist er wirklich so feige, wie Hans manchmal sagt?

In diesen Tagen greift ihm bei einem mittäglichen Spaziergang durch das Hafenviertel ein stämmiger Herr in verschlissenem staubigem Anzug an den Arm, lächelt ihn mit hellblauen Glupschaugen hinter einer dickrandigen Brille an und lädt ihn zu einem Drink ein. Leo Litterscheidt, genannt L. L. Mit ihm hat er fast gleichzeitig die Lehre im Hause Grabow angetreten, ein frecher Kerl mit sanftem Blick, der öfter ein Widerwort gegen den Lehrherrn und die hageren, griesgrämigen Angestellten wagte, nie pünktlich erschien, eine Ohrfeige des Buchhalters mit Grinsen hinnahm und auf eine Weise unabhängig schien, die man als mutig oder unklug bezeichnen konnte. Dass er von diesem Buchhalter, dem zehn Gulden nach einer Mittagspause in der Kasse fehlten, des Diebstahls beschuldigt wurde, war hinterhältig. Obwohl Wilhelm bezeugen konnte, mit L. L. in der maßgeblichen Zeit zusammengewesen zu sein, hatte er die Firma vorzeitig verlassen müssen und war aus der Stadt verschwunden. In einer der Hafenbars, wo Seeleute aus aller Welt, Marinesoldaten, einige besser angezogene Herren und hübsche Chinesinnen sich an Tischen drängen, bestellt L. L. an der Theke zwei Whiskys und plappert los. Nach Beendigung seiner Lehre in Köln hat er bei einer französischen Firma in Shanghai eine Anstellung erhalten, aber diese schon nach wenigen Monaten selbst gekündigt. Blind von der ewigen Kopiererei der Verträge, taub von den Ermahnungen des Besitzers persönlich, gefühllos von der endlosen Schreibtischfron.

»Sklavendasein, schlimmer als das der armen jelben Boys, die einen bedienen«, sagt er und lächelt sanft, als würde er sein Liebstes beschreiben. »Bin über Land nach Hongkong, a real adventure, dat isses doch, nich in der Stube hocken wie at home. Nur die Herren werden reich und wir, det Volk, bejießen abends unseren Frust. Nö?«

Während der Rede, in der sich kölsche und englische Brocken mischen, hebt er mehrmals sein Glas, damit der Bartender es wieder füllt, und fordert Wilhelm auf, auch seins zu leeren, kann aber nach weiteren Berichten nicht einmal die Hälfte der Zeche zahlen. Wenn es ihm gefällt, so zu leben, denkt Wilhelm und übernimmt die Rechnung. Wenige Tage später lädt ihn L. L. zu einer − wie er betont − höchst wichtigen Besprechung in ein chinesisches Lokal ein, auch in der Hafengegend, eine Kaschemme, in der nur Chinesen verkehren. Dieses Mal trägt der Kollege einen makellosen weißen Anzug und eine neue Brille, randlos, was ihn distinguierter aussehen lässt. Wie ein Froschkönig. Tatsächlich scheint er wachgeküsst, nicht von einer Königstochter, sondern durch neue Verdienste und weitere Aussichten auf Gewinn. Er lädt Wilhelm zum Essen ein, ordert ein üppiges chinesisches Mahl, das sie im Bemühen, die Essstäbchen richtig zu handhaben, schweigend verzehren. Endlich kommt er nach mehreren Maotais auf sein Anliegen zu sprechen: Wilhelm soll sich an seinen Projekten beteiligen.

»Waffenhandel?«, fragt dieser, ohne nachzudenken.

»Wo denkste hin? Oder sajen wir: later, maybe. Dafür habe ich noch nich jenug Kapital oder Kreditwürdichkeit. Jetzt helfe ich Chinesen, Jobs im Ausland zu finden, in Singapur, in den USA. Wir werben sie im Hinterland an, orjanisieren die Fahrt auf’m Schiff.«

»Die armen Kerle schuften auf irgendwelchen Plantagen oder in Kohleminen …«

»Wie du und andere am Schreibtisch. Alle hoffen, reisch zurückzukommen, aber nur wenige schaffen det. Ich jedenfalls werde zu denen jehören, die et schaffen. Und das willste doch auch?«

»Nicht auf diese Weise.«

»Wir tun nur dat, wat die alten Firmen Siemssen, Melchers, Meyer und andere och schon jetan haben.«

»Ich weiß nicht.« Wilhelm leert die Schale Maotai, die Leo ihm nochmals gefüllt hat, erhebt sich.

L. L. hält ihm eine Visitenkarte hin: Leonhard Litterscheidt, Manager, Hongkong Hotel, liest er.

»Denk drüber nach. Die Jelegenheit ist jünstig. Ich warte auf dich im Jripps.«

Nicht, dass er grundsätzlich etwas gegen den Kulihandel hat, überlegt Wilhelm auf dem Weg zurück zum Office durch das Menschengewusel in den engen Gassen. Hat L. L. nicht doch recht, wird den Ärmsten der Armen, die hier als Bettler im Schmutz enden, nicht die Möglichkeit gegeben, sich nützlich zu machen? Seine Firma war zeitweilig auch im Kulihandel tätig und ist es manchmal noch. Nur: Wie soll er das Geld für seinen Einsatz auftreiben? Auch er ist nicht kreditwürdig. Es gibt andere Aufstiegsmöglichkeiten zum Geldverdienen, hofft er, noch immer. Und so lässt er L. L. gleich nach seiner Rückkehr durch den Office-Boy eine Absage zukommen. Im Gibbs, der Bar im Hongkong Hotel, würde er außerdem noch mehr Geld verschwenden.

Eines Sonntags treibt es Wilhelm statt auf den Peak zur anglikanischen Kathedrale. Er hat das massige Gebäude mit dem hoch aufragenden eckigen Turm und den Zinnen schon oft von oben bestaunt. Nun betritt er nach dem letzten Glockenschlag das riesige Kirchenschiff, lässt sich in der letzten Bank nieder und folgt der Zeremonie mit Staunen. In ihrem Prunk gleicht sie wohl eher einem katholischen Gottesdienst als den nüchternen evangelischen Veranstaltungen, die ihn schon immer gelangweilt haben. Unwillkürlich faltet er zum Schluss die Hände zum Vaterunser und spricht es auf Deutsch. Zum ersten Mal seit der Kinderzeit fühlt er sich wie von Ehrfurcht ergriffen, weniger in Gedenken an Gott, sondern voll der Bewunderung der Leistungen der Briten hier in ihrer Kronkolonie. Nicht nur im Handel sind sie die ersten, auch im Import ihrer Kultur. Als der Pfarrer im vollen Ornat ihm beim Heraustreten aus der Kirche die Hand entgegenhält und ihm zu einem Tea ins Gemeindehaus einlädt, nimmt er die Einladung dankbar an. Es dauert nicht lange, da steht er dort im Kreis von Ladies und Gentlemen, trinkt aus einer Tasse dunklen mit Milch aufgehellten Tee, gibt Auskunft über sich und seine Whereabouts und erhält Komplimente wegen seines flüssigen Englischs (reine Höflichkeit, da macht er sich nichts vor, aber immerhin). Schließlich fordert ihn eine Dame namens Hobbs auf, sich doch so bald wie möglich, next weekend, my dear, in ihrem Hause vorzustellen, Cocktailtime. Die Aussicht bewegt Wilhelm an den nächsten Abenden, sich jeweils eine Stunde in einen der massigen Ledersessel der Bibliothek von Klub Germania niederzulassen und die dort ausgelegte englische Zeitung zu studieren − entgegen seiner Natur und bisherigen Gewohnheiten (was ihm übrigens der liebe Theo, gegen den er inzwischen einen leichten Groll hegt, schon auf dem Schiff angeraten hatte). In einem Heftchen notiert er wichtige Vokabeln, in einem zweiten vermerkt er Nachrichten über getätigte Verkäufe der anderen Nationen, über Niederlassungen weiterer Firmen und über Neugründungen im Land. Auch interessieren ihn brisante politische Themen, so die Aufstände der sogenannten Boxer, die im Norden Chinas gegen die Ausländer kämpfen. Hans, der ihn zu später Stunde aufstöbert und wissen will, was er macht, meint lakonisch: »Darauf musst du einen ausgeben.« Warum nicht?

Next Weekend, Cocktailtime. Die liebenswerte Lady Hobbs, eine schlanke Dame mit länglichem Gesicht, das ihn an einen Pferdekopf erinnert, kommt ihm lächelnd auf den Stufen zu ihrer weißen Villa entgegen. Sie erinnert ihn nicht nur an ein Rassepferd, sie ist, wie sie bald erzählt, eine leidenschaftliche Reiterin und besitzt mehrere Pferde. Sie führt ihn in den nach englischer Art möblierten Wohnraum und stellt ihn ihrem Gatten vor. Der behäbig ausschauende Herr mit einem rötlichen Backenbart (wohl irischer Abstammung) ist Teilhaber einer Import-Export-Firma. Er äußert sich leicht abfällig über die Leidenschaft seiner Frau, mit dem Hinweis, dass er ihr einen Stall mit Mafu und Ausritte und Rennen finanziere. Einige der anwesenden Gäste teilen das Hobby der Gastgeberin, andere das des Gastgebers: die Jagd. Oder Tennis. Oder … Wilhelm, der sich anfangs unwohl fühlt, weil er nur sein Interesse an den Aktivitäten bekunden, aber wenig eigenes beitragen kann, merkt bald, dass man zu würdigen weiß, dass er den Geschichten aller aufmerksam lauscht, während er den von zwei Boys herumgereichten Cocktails und kleinen Häppchen zuspricht. Und so kommt es, dass er am Ende der Cocktailstunde mehrere Einladungen vorweisen kann: zu einem Tennismatch und auf eine Jagd, interessanter noch zu einem Ausritt (er hat es nicht versäumt, auf seine Reitkenntnisse hinzuweisen, ohne zu erwähnen, dass die nur auf sattellosen Ausritten auf dem Kaltblüter eines Onkels in Nieden und auf wenigen Reitstunden in einem Tattersaal in Hamburg beruhen). Die Einladungen nimmt er in den nächsten Wochen wahr, bekommt einen kleinen Einblick in die Gesellschaft der britischen Kolonie in Hongkong, beobachtet das Auftreten der Gentlemen, selbstbewusst, leicht arrogant und ironisch. Er will, er muss von ihnen lernen. Weiterhin liest er nach jedem Arbeitstag die Zeitungen in der Bibliothek des deutschen Klubs und vergisst nicht den Besuch der anglikanischen Kirche am Sonntag, fühlt aber nie mehr die Ehrfurcht, die ihn bei seinem ersten Besuch so ergriff, findet auch diese Kirche − wie die Jakobskathedrale in Stettin, die er regelmäßig, durch seine Eltern gezwungen, besuchen musste − wenig heilig und die Zeremonien wie ein profanes Theater. Dafür gehört er bald einem Kreis um Mrs. Hobbs an und schätzt sich glücklich, von ihr zu weiteren Cocktaileinladungen und Ausritten eingeladen zu werden. Er sei gifted, erwähnt die Lady ihren Bekannten und Freunden gegenüber, ein wirklich begabter Reiter und er könne es noch weit bringen, he has it in his blood. Lächelnd entblößt sie bei ihren Reden ihr Pferdegebiss. Wilhelm wird warm ums Herz. Zum ersten Mal in der Fremde und seit der Begegnung mit Theo Brill. Er nimmt sich vor, so bald wie möglich eine Reitbeteiligung zu erwerben, um seine Reputation in der Gesellschaft zu festigen. Das ist allerdings nur möglich, wenn er anfängt zu sparen. Den Kollegen abzusagen, die ihn zum Mitkommen in die amerikanischen Häuser auffordern, fällt ihm nicht schwer, schwerer, ihren Einladungen zu einem Drink an der Bar zu widerstehen, insbesondere denen seines Messefreundes Hans, der ihn immer wieder nötigt, doch mitzukommen. »Spielverderber« nennt er ihn.

»Und du? Du willst wohl opiumsüchtig werden! Oder?«, fragt Wilhelm provokativ. Hans grinst verlegen, antwortet nicht.

Wieder einmal hat Herr Siebs ihn zu sich zitiert und seine Abrechnungen kontrolliert, während Wilhelm schweigend vor seinem Schreibtisch steht. Wieder einmal hat er ihn nicht eines Blickes gewürdigt, aber er fühlt sich zum ersten Mal nicht klein und wie geschlagen. Dass ihm der Chef dann aber mit einem Handzeichen zu verstehen gibt, er solle sich setzen und erklärt, ihm sei zu Ohren gekommen, dass er regelmäßig die Zeitung lese, überrascht ihn doch.

»Sehr löblich, man bezeugt damit ein größeres Interesse als üblich«, hört er ihn sagen. Der Geschäftsführer schaut ihn aus glasklaren hellen Augen direkt an und hält ihm einen Vortrag über die Geschäftspolitik der Firma. Man sei Teehändler, aber da der Teehandel seit Jahren nicht mehr genug abwerfe, diversifiziere man die Waren. Import/Export. Mit Erfolg. Werkzeug, Maschinen, Schienen, Waggons, Lokomotiven für den auch mit der Besetzung Kiautschous erzwungenen Eisenbahnbau. Das weiß Wilhelm natürlich, und dass er das weiß, scheint dem Chef bekannt.

»Aber wissen Sie auch«, fährt er fort, »dass unsere Firma gegen diesen den Chinesen aufgedrückten Pachtvertrag war? Dass wir sogar eine Petition beim Kaiser dagegen eingereicht haben? Er behindert die guten Beziehungen zu den Chinesen. Diese sind ein stolzes Volk. Sie hassen die Engländer, weil die ihnen die Kolonialgebiete abgetrotzt haben, sie werden jetzt auch uns Deutsche hassen … auch wenn wir meinen, wir würden ihnen eine Musterkolonie aufbauen … Egal«, unterbricht Herr Siebs dann sich selbst. »Mich interessiert, was Sie über Waffengeschäfte denken. Finden Sie diese moralisch bedenklich?«

Wilhelm, der noch nie eine so lange Rede seines Chefs gehört hat, ist überrascht und zugegeben erschrocken über die Frage. Er hat zwar über den Kulihandel, aber noch nie gründlich über den Waffenimport nachgedacht. Kolonialismus hin oder her. Diese vielen Debatten. Pachtgebiet oder nicht. Geht es nicht einfach nur um Handel? Will er nicht vor allem als Händler zu Wohlstand kommen?

»Waffengeschäfte«, sagt er und versucht die Antwort hinauszuzögern. »Um was für Waffen handelt es sich denn, und für wen?«

»Um Pistolen, Gewehre, egal. Für deutsche Soldaten in Tsingtau. Für chinesische Händler, die die Waffen an das chinesische Reich verkaufen, das gegen die aufständischen Boxer vorgeht. Oder um Waffen für die Aufständischen selber. Wer weiß. Wer weiß schon, wenn er mit Waffen handelt, in wessen Hände diese geraten.«

»Ja«, meint Wilhelm. »Da muss man vorsichtig sein.«

Herr Siebs schaut ihn erstaunlich freundlich an und entlässt ihn mit einem Kopfnicken. Zufrieden ist Wilhlem im Rückblick mit seinem Auftritt nicht. Wie hätte er es besser machen können?

Ein angenehmes Lüftchen weht von der geöffneten Verandatür herüber. Er hat sich nach getaner Arbeit in einem der Rattanstühle in seinem Wohnraum niedergelassen, sich eine Pfeife angezündet, schon einen Schluck Whisky zu sich genommen und das Whiskyglas auf das Tischchen vor sich abgestellt, als ihm ein dicker Umschlag überbracht wird. Abgesandt in Shanghai, mit einer Menge bunter Briefmarken versehen. In dem Umschlag befinden sich mehrere Briefe. Ihr Verfasser: Theo Brill. Lieber Freund, so beginnt jedes der Schreiben. Er lebe, das schildert Theo, nun am Rande von Reisfeldern in einer Art besserer Hütte ohne Strom, ohne fließendes Wasser, mit offener Feuerstelle, mitten in der Provinz Schantung. Dorthin hat man ihn gleich nach der Ankunft in Shanghai versetzt. Das Missionarsehepaar, das er während ihres Heimaturlaubes vertrete, habe ihm zwar alle Angestellten hinterlassen, der Boy, ein Christ, könne recht gut Deutsch und diene als Übersetzer, die Köchin, ebenfalls getauft, gäbe der Putzamah die Anweisungen. Aber mühsam sei doch die Verständigung mit den Chinesen der Umgebung, alle einfache Bauern, die das Chinesisch, das er gelernt habe, nicht verstünden. Viele seien krank und hungrig und bitterarm. Viele von ihnen könnten weder lesen noch schreiben. Er kümmere sich darum, den Kranken zu helfen, eine Krankenstation zu gründen, eine Schule aufzubauen, auch den lokalen Dialekt zu lernen. Jeden Sonntag einen Gottesdienst abhalten, wie die Missionsgesellschaft es fordere, wäre da Nebensache, er glaube eh nicht daran, die Chinesen bekehren zu können. Viele seien sehr freundlich, viele würden die Fremden, die Langnasen, auch hassen, man lebe ständig mit der Bedrohung, von Räuberbanden überfallen zu werden. Zwar wäre der Mission nichts passiert, bisher, aber … Wilhelm liest und freut sich, dass Theo den Wunsch äußert, ihn bald wiederzusehen. Er bewundert den Freund, überlegt, was der Missionar von seinem Leben halten würde: Mehrmaliges Waschen täglich, mehrmaliger Kleiderwechsel, üppige Mahlzeiten, die Cocktail-Zeit, das Reiten und bald die Feste. Luxusleben pur, sicher auch aus Sicht seiner protestantischen Eltern. Auch wenn das alles nur durch Schuldenmachen möglich ist und nicht zum Abbau seiner Schulden beiträgt. Aber es bringt mich weiter, ist Wilhelm überzeugt. Und manchmal schaut er mit Abscheu auf die Kollegen, die nichts anderes im Kopf zu haben scheinen, als sich hier zu amüsieren, mit Whisky und Frauen, egal welcher Herkunft.

Als die Feier des Jahrhundertwechsels ansteht, lädt Familie Siebs mit einer eigens dafür gedruckten Karte in die Victoria Lodge ein. Eine Ehre, die allen Angestellten wie jedes Jahr zuteil wird. Wilhelm muss sich nun noch einen Anzug anschaffen, einen schwarzen Frack, dazu das passende Hemd und Manschettenknöpfe, auf Kredit natürlich.

Schon der Heiligabend wird groß gefeiert, im Klub mit importiertem Weihnachtsbaum, der mit bunten Kugeln behängt ist. Die wenigen verheirateten Kollegen haben ihre Frauen mitgebracht, die normalerweise hier nicht zugelassen sind. Man serviert Champagner, singt Weihnachtslieder und nicht nur ihm wird wohl die Kehle eng. Dem freundlichen Hans kullern sogar ein paar Tränen über die Wangen, er hat allen Grund dazu, seine Mutter ist vor wenigen Wochen schwer erkrankt und er kann es sich nicht leisten, sie in Pommern zu besuchen. Am ersten Weihnachtstag ist Wilhelm zum großen Essen im Hause Hobbs eingeladen, mit Lammbraten und Minzesauce (igitt!) und Plumpudding (auch igitt!), er lobt aber alles, wie es sich gehört. Schließlich der Ball am Silvesterabend. Die ganze deutsche Gemeinde ist in der Victoria Lodge versammelt, einige Besucher aus der Heimat und wichtige chinesische Partner, der Komprador und einige Händler, sind anwesend. An die 200 Menschen. Nach kurzer Begrüßung und nach dem Geplauder in einem Empfangsraum wird man in einen riesigen Saal an einem langen, u-förmigen Tisch zum Mahl gebeten. Wilhelm hat einen Platz neben den altbekannten Kollegen. Nach den üblichen Frotzeleien ist man vor allem damit beschäftigt, sich zuzuprosten und den Getränken und den Gerichten zuzusprechen. Dann erhebt sich der Gastgeber zur großen Rede.

»Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang. Und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang …«

Wilhelm spricht das Zitat unhörbar mit. Wie oft hat sein Vater den Prolog aus Goethes »Faust« zitiert. Wie oft hat auch er zu häuslichen Feiern Reden geschwungen, wie jetzt Herr Siebs mit einem Rückblick auf das letzte Jahrhundert. Er erinnert zuerst an die große Niederlage der Deutschen in den Napoleonischen Kriegen, redet von der Bildung der Nation, der Reichsgründung und dem Aufstieg des Kaiserreichs zu einer Weltmacht, nicht nur politisch, sondern auch durch all das, was die deutsche Arbeit, die der Hand und die des Hirnes, geleistet hat, für uns und für die ganze Menschheit.

Wilhelm wird warm ums Herz. Und steht mit allen andern am Schluss zum gewaltigen Applaus auf und singt lauthals das »Es braust ein Ruf wie Donnerhall«, das sie − wie oft? − in der Schule gesungen haben. Und beim Refrain »zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein« fühlt er eine seltsame Inbrunst und Erhabenheit, wie bei dem Besuch der anglikanischen Kathedrale, obgleich er den Rhein noch nie gesehen hat. Vielleicht ist es auch der Champagnerschwips. Dieser ermutigt ihn später, mehrere Damen zum Tanz aufzufordern, obwohl ihre Tanzkarten voll und sie für nur einen oder einen halben Tanz zu gewinnen sind. Diese Düfte, das Knistern der Seide, die schmalen Hände. Haare, die sein Gesicht streifen. Champagnerschwips und Wolken im Kopf und der Wunsch, der Rausch möge nicht enden. Irgendwann findet er sich mit anderen Herren an der Bar, in heiße Diskussionen verwickelt. Er will es mit Herrn Siebs halten: gegen den nationalistischen Dünkel, den jeder Deutsche, der die wahre Geschichte seines Volkes kennt, verabscheuen müsse. Oder soll er denen zustimmen, die meinen, es sei an der Zeit, die Macht der Nation zu demonstrieren, insbesondere auch den Chinesen, dieser ungebildeten Rasse? Vielleicht muss man wirklich mit militärischer Härte gegen alle Gruppen vorgehen, die sich gegen den Eisenbahnbau und andere fortschrittliche Unternehmungen wehren? Eindeutig Stellung beziehen kann er nicht, will er nicht, auch nicht, wenn er berauscht ist. Sie haben sich auch gestritten, sein Vater, ein Nationalliberaler, der Bismarck bewundert und der gegen den Erwerb von Kolonien ist, und Bruder Max, der für Demokratie und Frauenwahlrecht eintritt und auch gegen Kolonien wettert. Dazwischen Walter, der den Kaiser und dessen Politik gutheißt. Nur er − er hat oft geschwiegen.

»Na, junger Mann, und was meinen Sie?« Ein großer stattlicher Herr mustert ihn mit seinem Monokel. »Sie gehören doch der Generation an, die hier bald das Sagen hat.«

»Wir sind nicht in Europa«, antwortet Wilhelm, zu seinem Erstaunen ohne zu zögern. »Man muss alles mit einem anderen Blick betrachten. Von der Machbarkeit her. Man kommt mit so vielen Nationen in Kontakt. Wir müssen mit allen auskommen.« Er atmet ein und sieht seine geliebte Omama vor sich, die dicke Bäckersfrau. Sie sprach von Respekt, Respekt vor Arm und Alt, Mensch und Mops, als er einmal blutverschmiert nach einer Schlägerei mit einem Straßenjungen die Bäckerei betrat, während sie ihn säuberte und ihm dann ein Stück Butterkuchen reichte. Und hört sich weiterreden:

»Man muss die Chinesen vorsichtig behandeln, sie respektieren, sonst ist Handel nicht möglich. Eine mindere Rasse, sind sie, ja. Aber auch Menschen, oder? Und geht es nicht darum, die Welt weiter zu gestalten, das, was begonnen wurde, auch die Industrie, voranzutreiben, die Nationen weiter zu verbinden, durch Handel, durch die neuen Kommunikationsmittel?«

Als er schweigt, wundert er sich über seine Rede und weiß nicht, ob das seine Worte waren, die er gesprochen hat. Im Raum ist es still geworden. Viele Gesichter blicken auf ihn. Der große Herr klopft ihm kraftvoll auf die Schulter. Herr Siebs tritt auf ihn zu, nickt. Ob es bestätigend oder abwehrend ist, weiß Wilhelm nicht. Ihm kommt es vor, als stehe er in einem Traum. Hans, dessen Augen einen rötlichen Schimmer haben − hat er schon wieder geweint? − reicht ihm ein Glas Champagner.

»Cheers, auf das nächste Jahrhundert«, sagt er. »Und auf den Erfolg, deinen und meinen.«

Es beginnt mit Arbeit, dazu schier endlosen Debatten über die Politik abends im Klub. Am 2. Januar haben Aufständische mit Lanzen, Schwertern, Musketen und Spaten die Hütten der Eisenbahngesellschaft in einem Dorf in Schantung erstürmt und teilweise niedergebrannt und Überraschungsangriffe auf Baustellen und Büros unternommen. Herr Siebs, der sich neuerdings häufiger in der Bar der Angestellten einfindet, fordert Verständnis für die Aufständischen und schaut beim Reden immer wieder Wilhelm an, so als erhoffe er sich von ihm Unterstützung. Dieser pflichtet ihm mit wenigen Worten bei und greift zu seinem Glas Whisky, das er sich trotz allem jeden Abend leistet, er will ja seine Kontakte pflegen, schweigt. Andere äußern sich lauthals dagegen. Die Hardliner meinen sogar, man müsse die Aufständischen niederschießen. Das will sogar die chinesische Regierung, sagen sie. Und unser Kaiser auch. Im Interesse aller Chinesen! Ihr werdet sehen, das geht nicht friedlich aus. Das gibt Krieg. Wir geben denen was auf die Schnauze, sagen einige mit blitzenden Augen. Hans, der blass aussieht, seine blonden Locken scheinen noch wirrer um seinen Kopf zu hängen als sonst, hält lauthals dagegen, er will sich nicht in solche Kämpfe verwickeln lassen, für wen und was, er liebe das Leben und bange um ganz andere Dinge. Wilhelm muss sich eingestehen, dass er den Mitbewohner in den letzten Tagen kaum gesehen hat und nicht weiß, wie es um ihn steht. Auf dem gemeinsamen Rückweg zur Messe erfährt er, dass Hans den Chef gebeten hat, ihn vorzeitig aus dem Vertrag zu entlassen − egal, was ist, er will seine Mutter noch einmal sehen. Herr Siebs habe Verständnis für sein Anliegen gezeigt und ihm sogar angeboten, ihn später wieder einzustellen. Er wisse allerdings noch nicht, wie er die Rückreise finanzieren solle.

Noch einmal lässt Herr Siebs Wilhelm durch den First Office Boy in sein Büro rufen. Wieder einmal steht er wie ein Schuljunge vor dem Schreibtisch des Vorgesetzten, der ohne aufzublicken in Papieren blättert, ihm aber gleich mit einer Handbewegung zu verstehen gibt, er möge sich setzen.

»Nun, Wendt«, beginnt Herr Siebs seine Rede nach längerem Schweigen. »Wie Sie bemerkt haben, gibt es Anlass, mit Ihrem Engagement zufrieden zu sein. Deshalb will ich Sie mit einem besonderen Geschäft betrauen. Einfach gesagt: Wir brauchen neue Godowns in Tsingtau, ich möchte, dass Sie in das Schutzgebiet reisen, einige Angebote prüfen und in Verhandlungen mit den Anbietern treten. Es gibt schon eine Korrespondenz … Hier. Bereiten Sie sich auf die Abreise vor. Übermorgen geht das nächste Schiff über Shanghai nach Tsingtau. Wir buchen 2. Klasse. Sie kommen in unserem Hause unter.«

Eine weitere Handbewegung. Wilhelm, der sich entlassen meint, erhebt sich.

»Ach, ja, noch etwas, ich soll Ihnen von meiner Frau ausrichten, dass Sie nach Ihrer Rückkehr bei uns zum Sonntagsbrunch willkommen sind. Melden Sie sich.«

Hans gratuliert ihm überschwänglich, als er ihm am Abend davon erzählt, er selbst weiß nicht, ob er sich freut. Es ist wie früher, wenn er einmal eine gute Zensur in Erdkunde nach Hause brachte. Sein Vater lobte ihn mit freundlichem Täscheln auf die Wange; das war für ihn fast schlimmer als die Schläge auf den Arm.

Sieht aus wie ein Militärlager, stellt Wilhelm fest, als er nach einer Woche Schiffsreise in Tsingtau an Land geht. In der Bucht liegen mindestens zehn Marineschiffe, Gruppen von Marinesoldaten sind am Kai und auf der Promenade unterwegs. Der Office Boy der Firma, der ihn am Quai empfängt, schultert seinen Koffer und die Kalbslederne über einen Stock und bedeutet ihm wortlos, ihm zu folgen.

Wilhelm fühlt sich wunderbar unbeschwert. Der Abschied von den Kollegen im Klub war warmherzig, die meisten haben ihn zu dem Auftrag beglückwünscht, einige unverhohlen ihren Neid ausgedrückt, dass er nun in der deutschen »Musterkolonie« tätig werden könne. Hans hat ihn zum Schiff begleitet, der Freund würde einen Tag später mit geborgtem Geld gen Deutschland reisen. Die Schiffsreise war wie ein Erholungsurlaub. Tags und oft auch nachts hat er an der Reling gestanden, in die Weite des Meeres geschaut, den Lauf der Sonne verfolgt, über die Sonnenuntergänge gestaunt, beobachtet, wie sich die Wellen am Schiff bei Dunkelheit brachen und versucht, das Heimweh nicht zu spüren. Jetzt stellt er nüchtern fest, dass die Straßen der Stadt ungepflastert und schlammig sind und es nur wenige Strommasten und Straßenlaternen gibt. Wie unentwickelt Tsingtau doch noch ist. Aber zwischen den vielen Baracken säumen schon Steinhäuser den Wegesrand. Das Siemssensche Haus im Westlichen Brückenlager, ein unscheinbarer Flachbau, ist nicht mit dem Prunkbau der Firma in Hongkong zu vergleichen.

Die Begrüßung hier durch Herrn Reinhold, der die Filiale kurz nach der Inbesitznahme des Schutzgebietes gegründet hat, fällt aber angenehm herzlich aus. Nur warum nennt er ihn seinen »Ersatzmann« und dankt, dass der »Herr Wendt« ihn während seines Heimaturlaubes ein ganzes Jahr lang zu vertreten bereit sei. Hat sein Chef vergessen, ihn über diesen Plan zu informieren? Später findet er in seinem Zimmer, das in seiner Kargheit seiner ersten Unterkunft im Hong ähnelt, auf einem wackeligen Tisch ein Schreiben von Herrn Siebs vor. Darin ist alles erklärt und ihm wird anheimstellt, die Aufgabe anzunehmen oder nicht. Sein Gehalt soll nicht erhöht werden, aber er erhält bei Geschäftsabschlüssen eine Beteiligung von zwei Prozent. Aus dem Militärlager soll eine richtige Stadt werden. Liegen da nicht alle Chancen buchstäblich auf den Straßen? Und wird er nicht endlich eigenständig agieren können, so wie er es sich gewünscht hat? Wer wagt, gewinnt − den Rat eines der Zechkollegen am ersten Abend im Klub hat er nicht vergessen.

»Ich werde Sie in die hiesige Gesellschaft einführen. Sie werden reüssieren«, verheißt Reinhold ihm später am Abend. Der blonde Hüne ist redlich bemüht, es dem Ersatzmann gut gehen zu lassen. Nach einem einfachen Mahl in einem chinesischen Lokal lädt er ihn zu einer Fahrt in einer Rikscha durch die Stadt ein. Eine deutsche Stadt im Werden, mit neugotischem Bahnhof, Post, einem massigen Gerichtsgebäude, einer Bank, verschiedenen Firmensitzen und dem Gouverneurspalast, der sich noch im Bau befindet, ebenso übrigens wie viele Kaianlagen. Die Kasernen und das Prinz-Heinrich-Hotel sind schon fertiggestellt, da trifft sich alles, was hier Rang und Namen hat.

Zuerst muss er dem Komprador vorgestellt werden, dem wichtigsten Mann bei allen Geschäften, mit besten Beziehungen zu allen Chinesen im Bezirk, der Firma seit der Gründung der Filiale hier treu verbunden. Dass er ihm Respekt schuldig ist, weiß Wilhelm aus seinen Begegnungen mit dem Hongkonger Komprador. Als der Handelsherr würdevollen Schrittes mit einer Art Turban auf dem Kopf und in ein dunkelblaues Brokatgewand gekleidet am nächsten Tag in dem Geschäftsraum auf Wilhelm zutritt, hätte dieser sich am liebsten tief verbeugt, aber er zwingt sich − eingedenk seiner neuen Position − Haltung zu bewahren und streckt ihm die rechte Hand entgegen. Mr. Yeh seinerseits hält beide Hände über dem stattlichen Bauch in seinen Kimonoärmeln verschränkt, nickt nur leicht mit dem Kopf, lächelt (wer weiß, ob das Lächeln freundlich, höflich oder vielleicht sogar listig ist?), Wilhelm nickt auch mit dem Kopf und lächelt zurück, angestrengt. Über die Geschäfte wird man reden, nachdem man zusammen in einem chinesischen Lokal gespeist hat. Herr Reinhold hat − beflissen wie er ist − die Fahrt dahin schon arrangiert.

Auch die Tsingtauer Honoratioren treten respektheischend auf, im vollen Ornat der Gouverneur und der Generalkonsul, als sie ihn schon in der ersten Woche im Prinz-Heinrich-Hotel empfangen, als wäre das ihr Schloss. Ein Bankdirektor, ein Bauunternehmer, ein Architekt fordern ihn auf, sich auch bei den jeweiligen Damen vorzustellen. Er macht die Honneurs, wundert sich über das Gehabe, viele Männer tragen Uniform, alle Frauen scheinen sich nach neuester Mode zu kleiden, man wohnt aber noch sehr bescheiden auf kleinstem Wohnraum und spricht über die Villen, in die man demnächst einziehen wird. Auch wenn ihn alles befremdet, er muss den Einsatz aller hier würdigen. Was haben die Deutschen nicht schon alles geleistet! Und auch er wird dazu beitragen können!