4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im Reich der ewigen Sonne herrschen finstere Schatten – die Schatten des Krieges, die Schatten des Elends und die Schatten einer uralten Kluft zwischen Gestern und Heute. Und dann gibt es einen Schatten hinter dem Schein des Selbstlosen. Schauplatz der Erzählung ist Angola zwischen 1986 und 1989. Von den großen Weltlagern forciert, tobt der erbitterte Bürgerkrieg. Maxi Hill und ihr Mann Arne leisten im Auftrag der DDR im Süden des Landes Entwicklungshilfe, um gegen die dunkle Hoffnungslosigkeit auf der Sonnenseite der Welt ankämpfen zu helfen. Ausgerechnet fern der Heimat beginnt Maxi an jenen Werten zu zweifeln, die einst ihren Glauben an eine gerechtere Zukunft bestimmten. Zum ersten Mal in ihrem Leben übt sie sich in trotziger Aufsässigkeit gegen die alten Spielregeln der Täuschung und setzt dem schnöden Schein der Uneigennützigkeit eine winzige Wahrhaftigkeit entgegen. Doch dann geschieht mit einem ihrer Schützlinge etwas Schreckliches, das die Schuld der ignoranten Welt und jeglicher Politik am Tod und am Elend auf dem Kontinent schmerzlich offenbart. Die Geschichte lebt von der großen Menschlichkeit, der faszinierenden Landschaft und den ergreifenden afrikanischen Traditionen. Zwar skizziert sie auch die Befindlichkeit der Menschen vor dem Zusammenbruch der DDR, die Parallelen zur weltweiten Korruption beim heutigen Umgang mit Hilfsangeboten sind indes nicht zu übersehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

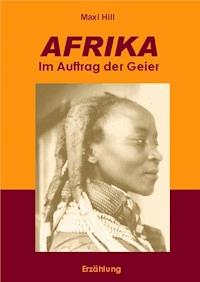

Maxi Hill

Afrika – Im Auftrag der Geier

Imprint:

AFRIKA – Im Auftrag der Geier

Maxi Hill

Published by: epubli GmbH Berlin

www.epubli.de

Copyright: © 2013, Maxi Hill

Cover-Gestaltung: Maxi Hill

Titelfoto: Mumuila-Frau Ngula, Hill, privat

ISBN: 978-3-8442-6414-2

Inhalt:

Im Reich der ewigen Sonne herrschen finstere Schatten – die Schatten des Krieges, die Schatten des Elends und die Schatten einer uralten Kluft zwischen Gestern und Heute. Und dann gibt es einen Schatten hinter dem Schein des Selbstlosen.

Schauplatz der Erzählung ist Angola zwischen 1986 und 1989. Von den großen Weltlagern forciert, tobt der erbitterte Bürgerkrieg. Maxi Hill und ihr Mann Arne leisten im Auftrag der DDR im Süden des Landes Entwicklungshilfe, um gegen die dunkle Hoffnungslosigkeit auf der Sonnenseite der Welt ankämpfen zu helfen. Doch dann geschieht mit einem Jungen im Flüchtlingsviertel etwas Schreckliches, das die Schuld der ignoranten Welt und jeglicher Politik am Tod und am Elend auf dem afrikanischen Kontinent schmerzlich offenbart.

Die Geschichte lebt von der großen Menschlichkeit, der faszinierenden Landschaft und den ergreifenden afrikanischen Traditionen. Zwar skizziert sie auch die Befindlichkeit der Menschen vor dem Zusammenbruch der DDR, die Parallelen zur weltweiten Korruption beim heutigen Umgang mit Hilfsangeboten sind indes nicht zu übersehen.

Geier sind gefräßig, doch sie töten nicht. Sie warten jenseits der Schlachtfelder auf ihre Stunde und laben sich an den Hinterlassenschaften der Stärkeren. Als Aasfresser müssen sie Suchflüge unternehmen, um Nahrung für ihre Brut von weither heranzuschaffen.

Prolog

Bundesrepublik Deutschland. April 2004. Wieder diese Illustrierte. Arne bringt sie jede Woche aus dem Supermarkt mit, aus Prinzip, wie er sagt, sie sei das Sprachrohr des Ostens. Eine Doppelseite interessiert heute auch Maxi. Die Bilder groß, die Überschrift schlagend; peinlich der spärliche Text.

Sie kennt den alten, beleibten Herrn nicht persönlich, der trotz bräunender Gebirgssonne in seiner neuen Wahlheimat blass und apathisch im Rollstuhl sitzt. Wäre er sein Leben lang so teilnahmslos gewesen, sie hätte den Aufruhr ihres Gewissens ganz anders erlebt.

Die nackten Zehen ragen aus Thrombosestrümpfen, seine Augen blicken müde, gequält. Das schwammige Gesicht im schweren Kopf maskiert die List des Mannes, die der brave Staatsbürger nicht durchschaute, damals vor achtzehn Jahren.

Die Bilder des hilflosen Menschen gehen ihr nicht unter die Haut, wie es gewöhnlich ist beim Anblick des Elends. Idylle in Rottach-Egern. Liebevolle Pflege eines kranken, alten Mannes. Anteilnahme der Medien. Und über allem thront in weißen Lettern auf rotem Grund der schrille Beifall: Schritt für Schritt zurück ins Leben.

Ob dieser Mann die kraftlosen Schritte der ausgemergelten Kriegsflüchtlinge mit seinen Gehversuchen gleichsetzen würde? Ob er die gequälten Augen, die aufgedunsenen Bäuche der hoffnungslosen Kinder in den Hinterhöfen von Afrika hätte sehen wollen? Würden seine Augen den Anblick der unzähligen Kriegskrüppel ebenso gelassen ertragen?

Kann dieser Mann mit dem Unrecht, das sie gesehen hat, überhaupt zusammengebracht werden? Dieser Mann hat denen kein Haar gekrümmt. Dieser Mann lauerte jenseits des Schlachtfeldes auf seine Chance, wie es die Geier tun, während die Hyänen hämisch am Blutherd kichern.

Die Erzählung

1

Angola 1986. Schwüler Dunst entfloh der heißen Erde und umhüllte die Hütten der Hoffnungslosen. So rasch, wie der Regen eingesetzt hatte, rissen die Wolken wieder auf und die Menschen krochen aus ihren armseligen Behausungen. Tausendfach umspülten notdürftige Dächer vom Stadtrand her die Tafelberge. Die kleine Regenzeit hatte eingesetzt. Kurze, heftige Schauer erquickten das dürstende Land, doch dazwischen beherrschte die unbarmherzige Sonne den azurblauen Himmel, hier im dunkelsten Winkel der Welt.

Ich blickte von der Loggia im vierten Stock hinüber zum Eukalyptushain. In meiner Hand vibrierte ein Brief. Ich sah nicht die Pracht dieser tropischen Landschaft, genoss nicht die betörenden Düfte der trunkenen Natur. Selbst das Elend, das mir lautlos entgegen schrie, das Leid der Menschen in ihrem jammervollen Dasein, rührte mich in dieser Stunde nicht.

Meine Seele litt. Immer wenn Post aus der Heimat kam, verfluchte ich meine Entscheidung, Arne hierher gefolgt zu sein.

„Herzlichen Glückwunsch!“, hatte Dr. Scheldon vom Ministerium für Volksbildung der DDR gesagt, als alle Papiere unterschrieben waren. Was hätte er auch sagen sollen? Es war nicht sein Sieg. Letztlich war es unsere Entscheidung, die der großen Linie entsprach: Jeder, dem es gut geht, hatte die moralische Pflicht, etwas abzugeben. Hilfe zu leisten. Solidarität muss weh tun.

Zugegeben, das waren nicht die schlechtesten Parolen dieser Zeit. Uns ging es gut und diese Entscheidung tat weh. In unserem scheinbar behüteten Dasein hatte ich mich noch nie für etwas Ungewisses zu entscheiden. Arne hingegen reizte die Sache. Er sprach von Ausbruch, von der Chance, einmal im Leben die Mauer durchbrechen zu können. Dass Mauern auch beschützen, ist nicht zu bestreiten. Aber Bürgerschutz rechtfertigt keine Todesschüsse auf Bürger.

Jetzt durften wir diese Mauer überschreiten, legal und ohne Furcht vor rückwärtigen Kugeln. Wohin man uns schicken würde, blieb noch geheim. Geheimnisse sind immer die Privilegien der Macht.

Nun war es Angola.

Egal, was jeder von uns bis dahin von dieser solidarischen Mission erwartet hatte, es kam anders: Wieder Beklemmung, wieder Einengung und Kontrolle und dazu der Verdruss, mitten im Bürgerkrieg gelandet zu sein.

Meine Tränen an diesem Tag galten nicht dem Leid, das der Krieg über dieses Land schüttete. Barbarisch. Beispiellos. Sie galten dem Kind zu Hause, das da schrieb, wie es von Argusaugen bewacht wurde und wie sehr es seine Eltern vermisst.

Unter mir auf der Straße schritten sonderbare Gestalten im Gänsemarsch auf unser Haus zu: Die Mumuila, eine ethnische Gruppe der Nyanekas aus dem Südwesten Angolas. Sie kamen den unendlich weiten Weg aus ihrem Kimbo im Hochland zu Fuß in die Stadt, um Gemüse, Früchte und Eier zum Tausch anzubieten. Welch frappierende Logistik, ohne die wir modernen Menschen an diesem Ort ziemlich hilflos wären. Sie kamen spät. Ich rechnete nicht damit, dass ihr Vorrat noch bis zu mir im vierten Stock reichte.

„Der Regen wird sie aufgehalten haben“, murmelte ich ins Nichts, so, wie ich manchmal vor mich hin sprach, wenn Arne vor lauter Arbeit nicht ansprechbar war. Ich fühlte mich dann wie ein Kind, das in seiner Bedeutungslosigkeit nicht zu Wort kommt.

Unten auf dem staubigen Vorplatz knirschten wie allabendlich zur selben Stunde die Reifen des Lada Niva von Don Acevedo. Er war ein schlanker, eleganter Angolaner, um die vierzig Jahre. Mit seinen vier Kindern wohnte er hier im predido do Laureano, dem Haus der Entwicklungshelfer. Die sachliche Architektur des Gebäudes ähnelte den uns vertrauten Plattenbauten, war weder besser ausgeführt, noch solider ausgestattet. So schmucklos dieser Klotz auch war, so begehrt war sein bescheidener Standard bei den Menschen dieser Stadt und war doch zugleich unerreichbar für die meisten. Nicht für Don Acevedo. Der herrschte über die staatlichen Wohnungen und litt auch sonst keine Not.

Etwas Abschätziges stieg in mir hoch und ich dachte verbittert: Der wird sein Fahrzeug nicht entladen, nicht zu dieser Stunde und zu keiner Stunde sonst. Der krümmt selbst keinen Finger mehr. Sein überlanger Fingernagel – sichtbares Indiz für die eigene Erhöhung - wäre einer Arbeit, die das Wort Arbeit verdiente, wohl im Wege.

Warum dachte ich an die neuen Auswüchse der aufstrebenden Macht?

Sie lenkten meinen Groll von den Muttersorgen ab, die meine ständigen Begleiter waren und die niemals zu ermüden schienen. Gewöhnlich hütete ich mich vor Vorurteilen gegen Menschen, die nicht schuld an meinem Trübsinn waren, wenngleich dieser Mann nicht in mein Bild von einer unterdrückten Rasse passte und nicht zur schwer erkämpften Philosophie schwarzer Brüderlichkeit. Acevedo lebte als Siegertyp, smart, doch mit eiserner Faust. Drei Frauen waren vor seinen Schlägen schon auf und davon. So hatte es Hellen erzählt. Zu Hellen und ihrem Mann Dietmar pflegten wir engere Kontakte, wobei die hier geknüpften Zweckverbindungen nicht dem Anspruch von Freundschaft gerecht wurden.

Acevedos Frauen hatten vier süße Kinder zurückgelassen, an deren dunklen, spitzbübischen Kulleraugen ich mich nie satt sehen konnte. Beim ersten Blick schon lebten meine Schuldgefühle auf, die ich als allzu gerecht empfand. Solange ich Schuld in mir spürte, mein halbwüchsiges Kind in die Obhut fremder Menschen gegeben zu haben, fühlte ich mich als anständige Mutter. Vielleicht unlogisch, aber hilfreich.

Ohne eine bestimmte Absicht lief ich an diesem Vormittag zur Hinterseite des Hauses und trat auf die Balustrade, von der man einen weiten Blick zum südöstlichen Horizont hatte. Auch auf dieser Seite zogen sich endlose Elendsviertel bis zum fünf Kilometer entfernten Flugplatz hin.

Ein Luftzug trug den Geruch nach gäriger Milch, nach Zwiebeln und Schweiß durch das Treppenhaus. Die letzten Sonnenstrahlen kündeten schon von der raschen Dämmerung, als die Mumuila barfüßig, beinahe lautlos, den nassen Betonboden betraten.

Wie viele Menschenalter war ihre Zeit stehen geblieben? Noch immer wagte ich kaum, den Blick genauer auf sie zu richten. Kaum traute ich mich, in den schleierigen Augen das Misstrauen zu deuten, das zwischen uns schwebte.

Auf diesem einen Planeten, wo die Evolution Geschöpfe hervorgebracht hat, die nach fernen Sternen greifen und sich anschicken, in unseren Genen die Handschrift des Schöpfers zu entziffern, lebten diese Menschen in unvorstellbarer Einfachheit.

Die Haartracht der Frauen - mit einem Gemisch aus Kuhdung und roter Erde angereichert - thronte kunstvoll geformt über der kahlgeschorenen Stirn. Aschfahl und trocken hing die Haut um die ausgemergelten, schlaffen Brüste der Alten, während die nackten Oberkörper der Mädchen von Hämatit schimmerten. Kreuzweise gelegte Perlenketten, bunte Schnüre und bestickte Bänder umspielten die straffen Brüste, deren Fleisch derb und von deren Enden rosig pralle Warzen absprossen, dass sie jeden Stoff zu durchbohren drohten. Der wuchtige Halsschmuck aus Perlen lässt die soziale Stellung der Frauen erkennen. So sagte man. Ich vermochte nichts zu erkennen. Überhaupt - ich wusste nicht viel über das Land und seine Kultur. Bücher über Afrika waren rar, und Angola gehörte zu dieser Zeit zu den weißeste Flecken auf den Landkarten der Welt. Die Bücher, in denen der Staat sich beschrieb, waren in Moskau gemacht und ersoffen in rosaroter Tünche. Über die Menschen und deren frühe Geschichte wusste ich rein gar nichts. Wie sollte man so unwissend in die Seelen dieser Geschöpfe blicken können? Woran sollte man erkennen, ob sie zufrieden sind und ob die altväterliche Kultur ihr wahres Heiligtum ist?

Mais velho - das Oberhaupt der Gruppe - lief weder barfuß noch halb nackt wie seine Frauen herum. Er trug abgelederte Sandalen aus alten Autoreifen und einen dicken, zerlumpten Wollmantel, schien aber immer noch zu frieren. Mit herrischer Miene wies er auf eine der Frauen, die er Ngula nannte und die ihr Baby in einem Tuch auf dem Rücken gebunden mit sich trug. Diese Frau öffnete die Bündel aus grobem Sackstoff, in dem die Waren verstaut waren. Nur noch drei Eier, etwas Maniok und Süßkartoffeln kullerten durcheinander. Ihr Misstrauen blieb, und mein Misstrauen blieb, dabei wünschten wir beide den möglichst günstigsten Austausch. Ich begann zu feilschen, aber weder meine Strickjacke noch die Kernseife gefielen dem Alten, wenngleich die Blicke der Frauen heller wurden, ihre Hände sich streckten.

„Pano“, zischte der Alte durch seine Zahnlücken. Ich besaß keinen Stoff. Inzwischen hatte ich den universellen Wert von Stoffen für die Menschen hier begriffen, heuchelte aber angesichts des geringen Gegenwertes mein tiefes Bedauern. Kranke, gelbe Augen irrten wirr umher, bis er energisch durch sein lückenhaftes Gebiss schnalzte:

„Acucár?“

„Nein, ich habe auch keinen Zucker“, log ich ziemlich gereizt.

Er würde ihn doch nur für das Teufelsgebräu brauchen, das ihre Augen gelb, ihre Sinne trüb machte. Gujóme hieß es hier. An ganz bestimmten Tagen hockten die Frauen im Schatten großer Bäume und schöpften die stinkende Brühe mit Blechbüchsen aus Blechtonnen zum Verkauf. Wie so viele der fremden Worte war uns gujóme niemals in Schriftform begegnet, doch wie es auch geschrieben werden mochte, es war ein widerliches Zeug und äußerst gefährlich. Sie brauten es in ausgedienten Tonnen und gaben hinein, was unsereins seit Jahren in den Sondermüll zu bringen hatte, um eine Kontamination des Erdreiches zu verhindern. Batterien. Bitterstoffe mussten sein, egal woher sie stammten. Jeder fragte sich, wie ihre Leber aussehen möge und wie lange sie die Welt noch mit eigenen Augen erleben durften.

Ich fuchtelte mit sechs Fingern vor mais velhos Nase herum, um anzudeuten, wie viele Eier er für eine Tüte Zucker herausrücken müsste.

Ich weiß nicht mehr, was mich an jenem Tag so wütend gemacht hatte. Es muss wohl das mütterliche Herzweh gewesen sein, das nicht nachlassen wollte.

Ich brauchte nicht mehr freundlich zu sein, aus dem Geschäft würde nichts werden. Ngula packte bereits mit wütendem Blick ihr Bündel zusammen. Dabei richtete sie ihren Blick zum Himmel, als wollte sie die Tageszeit prüfen.

Ein ängstlicher Schrei. Ich spürte etwas Bedrohliches. Ngula reckte ihre Arme gen Osten, krümmte sich rasch und verbarg das Gesicht für einen Moment in den Händen, reckte sie erneut in den Himmel und ließ ein leises Jammern über die schrundigen Lippen.

Vorsichtig riskierte ich einen Blick über die unendliche Weite des Hochplateaus, das sich von hier aus scheinbar bis in die Unendlichkeit erstreckte. Natürlich sah ich Neuweltmensch nur etwas Wundervolles. Mit letzter Kraft hatten die Sonnenstrahlen einen prächtig schillernden Regenbogen vor die abziehende, dunkle Wolkenwand gespannt. Wie eine winzige Krone zierte ihn die fade Sichel des Mondes, der jetzt wie eine silbernen Schaukel am langsam ermattenden Himmel hing. Ngula zerrte das Bündel mit ihrem Baby nach vorn und krümmte sich darüber, als wolle sie es mit ihrem Körper vor einem bösen Dämon schützen. Hastig schnürten die anderen Frauen die Bündel zusammen und mais velho trieb die Frauen vorwärts. Dabei klopfte er mit einem der hölzernen Schlangenstöcke auf den Betonboden. In seiner Eile stotterte er ein paar portugiesische Brocken in meine Richtung. Baloico und lua. Diese Worte jedenfalls rief ich später in mein Gedächtnis zurück.

„Mondschaukel“, so fügte ich sie aus dem Wörterbuch zusammen, logisch, wie ich glaubte, ohne zu wissen, was es bedeutete. Ngulas Angst um ihr Kind beschämte mein eigenes Mutterherz. Garstiges Benehmen war nie mein Stil, warum heute? Ich huschte in die Küche und vergrub mich in längst fälliger Kleinarbeit. Überreife Guaven-Früchte mussten noch ausgeschält und zu einem süßen Brotaufstrich eingekocht werden. In meine Arbeit vertieft, meldete sich mein Gewissen zurück und drängte danach, mein Benehmen als boshaft anzuerkennen. Ich war dem Heulen nahe, doch ich redete mir ein, es sei keineswegs wegen der Mumuila.

Arne, mein inzwischen Afrika erfahrener Mann, hatte mich schließlich gewarnt. Wenn man die Hand zu weit ausstreckt, bekommt man sie nie wieder frei.

Warum hatte er das gesagt? Warum bin ich hier? Warum ist dieser Tag soschwer?

Nicht lange danach ersann ich eine Sühne, um meinen Seelenfrieden, meine Achtung vor mir selbst, wieder herzustellen. Etwas herauszufinden, war nicht schwer. Es durchzuführen schon eher. Arne würde mir zu dieser Stunde strikt verbieten, die Wohnung zu verlassen. Wenn ich gar zu unnachgiebig sein würde und er gar zu grantig, dann war damit zu rechnen, dass er es wütend selbst in die Hand nahm – zu meiner Sicherheit, versteht sich. Doch Arne saß im kleinen Zimmer an seinem Schreibtisch und las die ersten Kapitel einer Diplomarbeit.

Von ihm unbemerkt schlich ich gegen neunzehn Uhr aus der Wohnung und lief durch das stockdunkle Treppenhaus hinunter in die Vorhalle, wo immer ein bewaffneter Posten stand, der uns zu beschützen hatte. Es war Krieg.

„Boa noite“, grüßte ich blind vor Dunkelheit und streckte ein halbes Stangenbrot und die Schüssel mit dem Rest lauwarmer Makkaroni vorsichtshalber weit von mir. Die fremden Augen waren besser an die Finsternis gewöhnt als meine. Zielsicher - aber nicht hastig - griffen zwei eiskalte Hände danach.

„Bon apetite!“ sagte ich diesmal betont freundlich. Die Gestalt eines besonders jungen Burschen erschien für einen Moment im faden Lichtkegel eines vorbeifahrenden Autos. Er trug die Kalaschnikow vor dem Bauch und sein Drillich schlamperte um den schmächtigen Körper herum. Aus der Dunkelheit klang die helle Stimme: „Obrigado Senhora! Obrigado!“

Ich spürte genau, wie er buckelte. Nur schemenhaft konnte ich sehen, wie seine Augen glänzten, wie die Zähne blitzten. Doch die schwarze Haut seines Gesichtes verlor sich im Nichts. Rekrutieren die jetzt auch schon Kinder? Ich ärgerte mich. Bei Tageslicht hatte ich den Jungen keines Blickes gewürdigt. Man lief vorbei, man nahm nicht wahr, was man nicht wahrhaben wollte. Weltweit wurde Rebellenführer Jonathan Savimbi angeprangert, der mit seiner Kinderarmee den langen mörderischen Konflikt am Zündeln hielt. Einst brillanter Akademiker mit Doktortitel, war er nun in seinem Streben nach dem Präsidentensessel zum psychopathischen Egomanen mutiert. Seine Rebellen verübten Terror und Grausamkeiten, wüteten in Dörfern und Städten, erzwangen sich Proviant und Rekruten. Da habe es dieser Bursche in der Staatsarmee leichter, glaubte ich.

„Quantos anos tem?“, fragte ich nach seinem Alter, ein Wort deutlich an das andere reihend.

„Dezassete“, raunte er kleinlaut und trat für einen Moment aus der stockdunklen Vorhalle näher an die stets offene Tür. Ja, er war noch jung. Sehr jung.

„Aha, siebzehn“, übersetzte ich, wieder sehr betont, als müsse er es auf Deutsch wiederholen, wenn er unser Beschützer sein wollte. Ich lächelte betroffen und er lächelte zurück; Carlos heiße er und stamme aus der Gegend von Tundavala.

Mit viel zu vielen falschen Worten und in viel zu hohen Tönen schwärmte ich, welch ein Glück er habe, so nah bei dieser gigantischen fenda wohnen zu dürfen. Ich sagte es so, als wäre eine atemberaubende Schlucht gleichsam in der Lage, einen hungrigen Bauch zu stopfen und einen frierenden Leib zu wärmen. Uns verwöhnten Europäern fehlten hier die kleinen Ikonen der zivilisierten Welt, aber Hunger und Kälte quälten uns nie.

Solange ich hier stehe, wird er nicht essen, überlegte ich, ohne zu wissen, was zu tun sei. Auf der Straße fielen Schüsse. Hier ballerte man von früh bis spät. Keiner von uns kam dahinter, was das sollte oder wem die Schüsse galten. Der Krieg tobte in dieser Zeit in entfernteren Provinzen. In Cuando Cubango, Huambo, Moxico und, wie man erzählte, auch im Nordosten bei den Diamantenminen. Carlos zuckte nicht einmal. Ich aber schimpfte in die Dunkelheit: „Dieses Imponiergehabe!“

Berechenbar waren die Waffenträger in der Tat nicht. Der Junge aber blieb ungerührt stehen und ich fragte ihn so nebenbei, ob er wisse, was die Mumuila so erschreckt haben mag.

„Sim, sim“, sagte er und es versetzte mich nicht zum ersten Mal in Staunen, wie melodiös zwei kleine Silben klingen können. Es war zu dunkel, um sein Gesicht zu sehen, seine Gestalt. Nur der Luftzug, der mir seinen Geruch in die Nase trieb, kündete vom Fuchteln seiner Arme. Stockend, hin und wieder mit leisem Schmatzen versetzt, erzählte er, die Mumuila hätten über die Götter ihrer Ahnen vom nahenden Tod erfahren. Zum ersten Mal gefiel mir die Dunkelheit, sie verschluckte mein spöttisches Lächeln. Carlos dagegen stieß hitzigen Atem von sich, setzte sich endlich auf den schmutzigen Beton der Vorhalle und begann mit bloßen Händen in der Schüssel herumzustippen. Das nutzlose Ding eines Löffels legte er auf das Mauersims. Von oben her dröhnten Schritte durch das Treppenhaus aus blankem Beton. Wegen des politischen Umbruches 1975 war das Haus nie vollendet worden. Der Fahrstuhl fehlte noch. Laureano, der portugiesische Bauherr, musste ebenso überstürzt das Land verlassen haben, wie es die meisten Kolonialisten vorgezogen hatten. Man weiß nicht, ob ihm etwas geschehen wäre. Es war eine Revolution, da gehen die Temperamente eines gebeutelten Volkes schon mal durch. Den Wenigen, die hier geblieben waren, war kein Haar gekrümmt worden, wie man hörte. Sofern sie nicht große Schuld auf sich geladen hätten. So relativierte man vorsichtig.

Von unseren Leuten sollte mich keiner hier entdecken. Ich huschte nach draußen, wohl wissend, dass ich so erst recht gegen die strengen Vorschriften verstieß. Wir DDR-Bürger durften allein nirgendwohin gehen. Ich hatte mich offiziell nicht abgemeldet, also hatte ich das Haus nicht zu verlassen. Außerdem wusste nicht einmal Arne, wo ich war. Der Posten hielt mich auch nicht zurück. Gierig verschlang er die wahrscheinlich erste und einzige Mahlzeit an diesem Tage.

Ich schlüpfte aus der Tür und lief die Straße ein kleines Stück stadtauswärts. Hoch oben auf dem Tafelberg hob sich Christo Rei wie ein weißes Kreuz vom tiefschwarzen Himmel ab. Mit ausgebreiteten Armen schien er alle Menschen unter seine Fittiche zu nehmen. War es ein Zufall, oder hatte diese Stadt in den Jahren der Kolonialzeit einen besonderen Rang? Immerhin war es der Schöpfer der Götterstatuen von Rio de Janeiro und Lissabon, der das Probestück auf dieses gottverlassene Stückchen Erde gestellt. Jetzt schien die schneeweiße Statue der einzige Luxus der Stadt zu sein, den die Sieger der Revolution noch nicht zweckentfremdet hatten.

Mit unsicherem Tritt stolperte ich neben der Straße auf dem staubigen Weg weiter in jene Richtung, die ich damals noch als Süden ansah, weil da die Sonne am Mittag stand. Je weiter ich mich entfernte, desto dunkler schien die Welt. Ich konnte die Hand vor meinen Augen nicht sehen. Laternen gab es kaum, Strom noch weniger. Beklommen blieb ich an einer Hauswand stehen. Aus dem bairro drang monoton das Rasseln von Ketten oder Perlen in trockenen Kalebassen zu den Schlägen einer batuque. Dazwischen ein hilfloses Wimmern. Zu dieser Zeit - und noch lange danach - war dieser Teil afrikanischer Kultur für mich unverständlich. Auswüchse nannte ich alles, was mich erschreckte. Gerade hatte ich über Beschneidungen gelesen: Ein Mädchen, das ihre sexuellen Gefühle noch gar nicht kennt, wird des Verlangens schon beraubt! Diese brutale Verstümmelung würde jährlich an zwei Millionen Opfern weltweit vollzogen, in allen Kulturen, dabei stünde weder in der Bibel noch im Koran etwas über Beschneidung. Ich kannte weder das eine, noch das andere.

Die Geräusche blieben beängstigend. Mir schnürte es die Kehle zu. Es war furchtbar, so machtlos zu sein. Stimmengewirr übertönte nun das Jammern. Ich war wütend und nachdenklich zugleich: Was bedeutet das kleine Herzweh meines Kindes zu Hause, das in einer friedlichen Welt behütet lebt, gegen dieses Leid, dieses blutige Ritual einer patriarchalischen Welt. In meiner Kehle sammelten sich die Worte: Lasst das Kind in Ruhe! Doch ich schrie sie nicht heraus. Ich lauschte nur wütend in die Dunkelheit. Die rhythmischen Klänge beherrschten die Nacht. Kein einziger klagender Ton war mehr zu hören. Und wenn es so ist? Ich bin hier Gast, dachte ich. Ich habe diese Kultur zu respektieren. Irgendwie sind wir doch alle verstümmelt, beschnitten in der Freiheit, beschnitten in unseren Gedanken über diese Welt. Spüren wir es als Leid?

Jäh rissen mich nahe Schüsse aus meiner Lethargie und stellten in meinem Kopf den Schalter der Vernunft wieder an. Die Ballerei galt mir nicht, das wusste ich. Daran gewöhnen wollte ich mich nicht. Ich eilte zurück zum Haus. Erst im Schutz des Gebäudes fühlte ich, wie mein Herz aus dem Hals zu springen drohte. Ich schnappte nach Luft, doch Carlos stand in der Tür und lächelte satt und vergnügt. Vom Betonboden hob er die säuberlich ausgeleckte Schüssel und buckelte abermals.

„Obrigado.“

„De nada“, winkte ich ab und ich meinte es auch so. Seine Demut machte mich wütend, nahm mir die winzige Genugtuung, die mein unbemerktes Aufbegehren gegen die übertriebene Vorschrift bringen konnte. Langsam stapfte ich wieder die Treppe hinauf.

Von hier aus hörte ich es nun besser. In einer der Hütten im Schilfland östlich vom Laureano feierte man eine komba, eine Totenfeier, wie beinahe allabendlich. Das Sterben nahm kein Ende. Es begleitete die Menschen auf ihrem hoffnungslosen Weg, wie die unbarmherzige Sonne in der Hitze des Tages, wie die eisigen Nächte, in denen sich Mensch und Tier aneinander kuschelten, um zu überleben, wie der unendliche Kampf um Nahrung, um sauberes Wasser, um ein bisschen Brennholz. Der einst stolze Bestand an Wald hatte längst den Weg von den Hängen der Berge hinunter in den hitzigen Kessel der Stadt genommen, um Tausende Kessel zu heizen, in denen nur einmal am Tag der Hirsebrei brodelte. Holz, das nicht zum Kochen Verwendung fand, wurde für Särge gebraucht. Viele Särge. Nur der Tod schien an diesem Elend seine Freude zu haben.

Nach kurzer Stille begann der auf- und abschwellende Gesang der Trauergemeinde. Die Nacht trug ihn sehr weit und jagte einem Fremdling wie mir den kalten Schauer unter die Haut.

Amadé Njava, einer unserer angolanischen Freunde, hatte einmal erzählt, früher hätten die batuques stets Kriege angekündigt. Wohl deshalb würden sie mich so erschrecken. Ja, sie erschreckten mich. Den Gesängen zu lauschen aber konnte ich mich nicht entziehen. Man fühlte sich auf dem Weg in eine andere Welt, hob ab in Trance, in trauriger Hoffnung. Doch wenn man jäh auf die Erde zurückfiel und die Augen wieder öffnete, hatte das Elend noch längst kein Ende.

So bedrückend das Ritual immer war, an diesem Tag berührte es mich auf eine andere, eine nie gekannte Weise.

Hatte die „Mondschaukel“ schon ihren Tribut gefordert?

Ich Atheist legte flehend eine Hand auf meine Brust und schaute in den südlichen Sternenhimmel, dessen unbeschreibliche Pracht aus dieser tiefen Dunkelheit geboren wurde. Ein faszinierendes Firmament wölbte sich über den schäbigen Hütten, als wäre der ganze Reichtum dieses Volkes in den Himmel geflüchtet und zeige den armseligen Kreaturen den Weg aus ihrem jämmerlich irdischen Dasein.

Aber wo wiegte sich jetzt der Mond? Ich sah ihn nicht mehr.

„Die Mondschaukel“, stöhnte ich lautlos in mich hinein. In dieser Minute begriff ich noch nicht, wie meine Sinne zum ersten Mal auf rätselhafte Weise infiziert waren. Der Tod war hier alltäglich zu Gast, warum hatte ich plötzlich soviel Ehrfurcht vor einem Zufall? Nur weil ein paar Zurückgebliebene ihn als Weisung einer höheren Macht verstanden? Ich hatte mir nie ernsthaft Gedanken gemacht, ob höhere Mächte existierten. Ich hasste die Verwirrung, die solche Gedanken anrichteten. Jetzt aber schien mir sogar meine Traurigkeit zu gefallen. Noch immer lauschte ich mit unbekanntem Gefühl in meiner Brust und wusste, sie würden die ganze Nacht mit den Klageweibern singen. Froh, keiner Beschneidung gelauscht zu haben, sah ich im Geiste die Bilder vor mir, die Zeremonie vom nächsten Morgen, die zu dieser Zeit, in diese Stadt gehörten, wie Sonne, Mond und Sterne an das Firmament:

Ein offener LKW. In einer Holzkiste die sterblichen Überreste des Verstorbenen. Die Trauergäste umringen die Kiste, nur die Witwe darf darauf sitzen. Hier gibt es frische Blumen allein für den Tod. Zum Zeichen der Trauer reckt jemand zwei zum Kreuz geschlagene Hölzer über das Fahrerhaus empor. Die Tradition verbietet dann allen Fahrzeugen zu

überholen. Sie reihen sich ehrfürchtig aneinander und ich hoffte selbstvergessen, es möge zu einer Zeit stattfinden, wo keine Unwissenden, keine respektlosen Ignoranten unterwegs seien. Es würde wieder einen endlos langen, schleichenden Trauerzug auf der Straße vor unserem Haus geben.

Vorsichtig legte sich ein Arm um meinen Körper.

„Arne!“ Ich schmiegte mich an ihn, als sei er mein Retter vor dem Tod. Sein Atem vibrierte hitzig, aber sein T-Shirt fühlte sich so eisig an, wie es die Nacht zu werden versprach. Er hatte mich schon bei Hellen und Dietmar gesucht.

„Mach das nie wieder Maxi!“ keuchte er vorwurfsvoll, aber ich spürte auch seine Erleichterung. Gemeinsam stiegen wir die dunkle Treppe hinauf. In der dritten Etage bei Don Acevedo wurde lautstark und fröhlich gefeiert. Wie sollten wir ahnen, dass diese Feier Acevedos letzte sein sollte.

2

Am Sonntag-Morgen schien wieder die Sonne. Auf der Straße tobte schon das Leben und direkt unter unseren Fenstern wurde heftig gestritten. Wir saßen am Frühstückstisch bei selbst gebackenem Weißbrot und Instantkaffee, den wir uns über die Zentrale in Luanda aus der Loga Franca bestellen durften. Arne lobte mein Weißbrot und erzählte mit vollem Mund von Celestina, die am Nachmittag kommen werde, um den Fortgang ihrer Diplomarbeit abzustimmen. Plötzlich fielen Schüsse. Ganz nah. Einer. Zwei. Es war nichts Besonderes. Waffenträger gab es mehr als Opuntiensträucher, und die trotzten an jeder Ecke dem anhaltenden Wassermangel.

Arne hatte meinen starren Blick über einer Sorgenfalte entdeckt und lächelte spöttisch:

„Nur ein Sonntags-Morgengruß.“

„Das war vor unserem Haus!“

Ich ahnte, wie es in meinem Gesicht aussah. Noch später konnte ich nicht erklären, warum mich auf einmal Unruhe beschlich. Arne war in solchen Dingen nicht sehr aufmerksam, aber an diesem Morgen war ihm meine Beklemmung nicht entgangen.

„Du wirst dich noch daran gewöhnen. Die lieben nun mal ihre sinnlose Ballerei.“

Ich wollte mich nicht daran gewöhnen, und diesmal gab es einen Grund, an den sich kein Mensch dieser Welt gewöhnen sollte. Immer lauter wurde das Stimmengewirr. Schreie und hastige Schritte hielten mich nicht mehr an unserem morgendlichen Kaffeetisch. Ich musste sehen, was los war. Arne voraus ging ich zum Balkon und schaute vorsichtig über die Brüstung. Vor dem Haus lag ein Mann. Sein schneeweißes Hemd voll Blut und Staub.

„Das ist Acevedo“, murmelte Arne hinter mir. In diesem Moment war er nicht mehr so gelassen.

Die Kugel in der Brust des Mannes stammte aus der Waffe von Carlos. Das begriffen wir erst, als immer mehr Menschen aus den umliegenden Häusern und Hütten brodelten. Sie schienen versessen darauf, diesen Jungen zu lynchen.

„Diese Hitzköpfe!“, schimpfte Arne. „Man schlachtet nicht, ohne fressen zu wollen.“

Immer blitzte bei ihm der Biologe durch. Trotzdem wusste ich nicht, ob er den Todesschützen meinte oder die rachsüchtige Meute. Er war zu rücksichtsvoll, um in ihrer Gier nach Vergeltung etwas Tierisches zu sehen. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, hätte er mich jetzt schulmeisterlich belehrt: Selbst Tiere töten nur für die Erhaltung der eigenen Art.

Darwin hatte für den Kampf ums Dasein in der Tierwelt gescheite Erklärungen gefunden. Mir fiel für die Menschheit nicht eine einzige ein. Warum sollte einem Afrikaner ein latenter Drang nach Vergeltung, nach Selbstjustiz, innewohnen? Ich versuchte, Darwins Theorie von der Anpassung an die Umwelt nach meinem Verstand auszulegen: Eine Rasse, die Jahrhunderte unter fremden Bestien gelitten hat, kann selbst zur Bestie werden. Meine stillen Gedanken taugten nicht, um gut zu heißen, was jetzt geschah, und sie taugten noch weniger, um meine Unruhe zu unterdrücken, die seit dem Vorabend noch unter meiner Haut kribbelte.

„Die Mondschaukel!“, entfuhr es mir, doch Arne verstand kein Wort. Es hatte keinen Zweck, mit ihm darüber zu reden, jetzt nicht und überhaupt. Solche Reden führten im Allgemeinen zu keinem befriedigenden Ergebnis. Arne nahm sie nicht ernst. Naturwissenschaftler glauben nicht an Verheißungen, und ich konnte ihm nicht sagen, was ich von den Mumuila wusste. Er hätte diesen Hokuspokus belächelt.

So schwiegen wir und standen wie versteinert, um fassungslos mit anzusehen, wie keinem der wütenden Rächer einfiel, nach dem Warum zu fragen. Die afrikanische Mentalität übertrieb manchmal gewaltig, aber einzumischen war uns strikt verboten. Arne zog mich zurück in die Wohnung. Ruhiger wurde ich deshalb nicht.

Mein neu entdeckter Aberglaube, der willens war, einen Zufall als weise Voraussage höherer Gewalt anzuerkennen, nährte sich von Minute zu Minute. Naturvölker haben andere Sinne als wir, dachte ich. Sie spüren die nahende Katastrophe. Das Grölen vor dem Haus nahm kein Ende. Hier oben in sicherer Höhe verscheuchte ein quälendes Grauen meine Gedanken an die Ahnengötter der Mumuila und ich bangte, die da unten mögen Carlos nicht auch noch umbringen. Noch einmal riskierte ich gegen Arnes Willen einen Blick in die aufgebrachte Menge. Es war wie ein Blick in die Abgründe der nackten Gewalt, der blutigen Rache. Wohl hatten wir um diese Art Heißblütigkeit gewusst, darüber zu reden aber galt als rassistisch. Mit eigenen Augen hatten wir ein solches Unrecht der Selbstjustiz – der einen wie der anderen - noch nie gesehen. Mir wurde bitter klar, dieses unbekannte Grauen würde uns noch vielfach begegnen. So einfach war es dann doch nicht mit meinem selbst auferlegten Respekt vor der fremden Kultur. An das Omen der Mondschaukel war ich jetzt eher bereit zu glauben, als an die Vernunft der Menschen.

An der stets mehrfach verriegelten Tür ertönte unser Klopfzeichen: Zweimal lang, dreimal kurz. Arne ging, um zu öffnen. Draußen stand Björn, unser Sicherheitsmann. Er hatte seinen Revolver geschultert. Arne drückte er eine Kalaschnikow in die Hand, wie wir sie stets bei Fahrten in das Umland mit uns zu führen hatten. Auf einmal war alles, was wir aus abgehobener Distanz beobachtet hatten, auch für uns hautnah und bitterernst geworden. Zum ersten Mal zählte für Björn keine Vorschrift mehr, nur noch die Stimme der Vernunft. Arne und Dietmar begleiteten ihn.

Björn war einer von zwei Männern unserer Gruppe, die in Angola keiner bilateral vereinbarten Arbeit nachgingen. Seine Aufgabe war es, im Auftrage der Staatssicherheit der DDR ständig und ausschließlich über die Normen zu wachen, die jedem von uns auferlegt worden waren. Oskar, so sprachen wir das Kürzel OSK, das für Objektsicherungskraft stand. Jeder von uns wusste, dass wir mehr beobachtet als beschützt wurden. Man gewöhnte sich daran, hier wie zu Hause.

An diesem Tag wuchs Björn über sich hinaus. Es war gefährlich, diese aufgebrachte Menge noch mehr zu reizen, und keiner konnte einschätzen, ob unsere Männer gegen die selbst ernannten Häscher und deren Bastonaden eine Chance hatten. Schließlich gelang es ihnen, den schwer zugerichteten Carlos in das schützende Haus zu zerren und später auf einem eiligst organisierten Lastwagen ins Krankenhaus zu transportieren.

Inzwischen war Hellen durch das Hinterhaus gehuscht, um zu mir nach oben zu kommen. Es war nicht nur aus Angst, weil ihre Wohnung im ersten Stock so nah am Geschehen lag. Hellen hielt Zurückhaltung nicht aus. Sie musste mit jemandem über den Vorfall reden, so gut kannte ich sie inzwischen. Und sie musste die Sache aus sicherer Distanz verfolgen.

In meine Erinnerung an jenen Tag schleicht sich ein Bild besonders klar, besonders drückend.

Carlos lag auf der Bahre, die unsere Männer auf die Ladefläche des LKW geschoben hatten, während Björn die blutrünstige Menge mit seinem Revolver in Schach hielt. Unter der Decke zeichnete sich schmal und leblos der junge Körper ab, zusammengekrümmt, nur die Beine schauten heraus. Die staubigen Schnürstiefel schienen ihm nicht zu gehören, so groß und klobig, wie sie waren. Ich erzählte Hellen nichts von dem Abend zuvor, doch ich wusste genau, nur die kurze Begegnung mit Carlos hatte zur Folge, dass ich jetzt um ihn bangte. Hellen, deren rabiates Vokabular über die tobende Menge kein gutes Licht auf ihr eigenes Wesen warf, hoffte indes auch, der Posten möge noch am Leben sein. Auch ohne viele Worte waren wir uns einig: Er hatte unrecht gehandelt, aber diese hitzige Mentalität habe nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Er sollte die Chance auf einen fairen Prozess bekommen, an den wir ernsthaft glaubten.

*

So wie der Lastwagen sich entfernt hatte, fand sich einer nach dem anderen aus unserer Gruppe auf der Balustrade des Hinterhauses ein. Keiner wusste, was mit dem Leichnam von Acevedo inzwischen geschehen war, aber auch nicht einer ging zur üblichen Tagesordnung über. Erst standen wir fassungslos herum, doch bald wurde über Himmel und die Welt diskutiert. Erst verhalten, dann intensiver. Kaum einer dachte noch daran, dass Acevedo Bewohner dieses Hauses war und sein Leichnam nur in der Wohnung im dritten Stock aufgebahrt sein konnte.

„Ich spendiere für jeden Mann ein Bier, wenn ihr den Wein für uns Frauen mitbringt“, sagte Yvonne, was so viel hieß, alle sollten das Treppenhaus verlassen und zu ihr ganz nach oben kommen.

Genau betrachtet schien es Yvonne wie Hellen und mir zu ergehen. Wir hatten Angst, unsere Männer könnten unterwegs der Wut der Rächer ausgesetzt sein.

Unsere bunte Feriencamp-Truppe entwickelte hinter den schützenden Mauern im fünften Stock wieder die gewohnte Gruppendynamik. Man wartete - mehr oder minder betroffen - auf den Ausgang der Sache.

In der Gruppe hatten wir drei Männer – Charlie, Gotthard und Holger - die wir Junggesellen nannten, weil sie ohne ihre Familien eingereist waren. Charlie versprühte so etwas wie Genugtuung. Nicht des unverhofften Bieres wegen, das ihm die Sache eingebracht hatte, nicht einmal wegen der allgemeinen Kurzweil, die sich zu seinem Leidwesen gewöhnlich nie schon am Vormittag anbahnte. Diese Stunde wurde seine Stunde, dieser Moment war sein Moment für eine willkommene Selbstinszenierung.

„Diese Rasse braucht ihre Despoten“, spreizte er sich und grinste dabei in meine Richtung. Niemand wusste etwas von unseren kleinen, giftigen Wortwechseln, aber niemand konnte den geringschätzigen Ton überhört haben, den seine dicklich samtigen Lippen versprühten. Nicht nur die Lippen, seine ganze Statur wirkte weichlich, doch seine Worte entsprangen einem harten Zyniker. Eine Zeit lang hatte ich geglaubt, Charlie durchschaut zu haben. Hier verstand es jeder, sich zu inszenieren. Man tat Dinge, nicht um seiner selbst willen, sondern um Regeln zu entsprechen. Nur bei Charlie war es umgekehrt. Sein Gerede war die willkommene Chance, die Regeln zu verkehren. In seiner Schläue hob er an, gegen die herrschende Meinung zu lamentieren. Genügend Leute waren versammelt und niemand widersprach ihm in dieser allgemeinen Bestürzung. Mit Abstand betrachtet, legten sich kaum jemand ernsthaft mit Charlie an. Woran das lag, sollte ich bald erfahren.

Arne bezeichnete Charlie insgeheim als Lackaffen und hatte - wie selten - einen Spruch parat: Das Laster eines Intellektuellen ist sein Geisteszustand.

*

In grotesker Betroffenheit überbrückten wir die Zeit, bis die drei Männer von ihrer inoffiziellen Mission zurückkamen.

„Ich habe es geahnt ... “, stöhnte Björn. Abgespannt und geräuschvoll ließ er sich in einen der gelben Sessel fallen, die aus ostdeutscher Produktion stammten. Dem abgewetzten Anschein zufolge musste das gute Stück seit 1977 hier stehen, als die Hilfsoffensive der DDR für Angola begonnen hatte. Ähnlich anspruchslos wie bei Yvonne sah es auch bei mir und in den Wohnungen der anderen DDR-Leute aus. Die angolanischen Korpusmöbel aus dunklem Holz waren schlicht gearbeitet, schnörkellos und gänzlich ohne Glasvitrinen. In den offenen Fächern hatte Yvonne auf hellen, selbst gefertigten Spitzendecken gelbe Kalebassen stehen, die mit ein paar Zweigen vom Kaffeebaum geschmückt waren. Es war der einzige Schmuck des Raumes, sah man von den Familienbildern ab, die jeder von zu Hause mitgebracht hatte.

Björn trank ein Glas Bier, das man ihm wortlos zugeschoben hatte und wischte mit dem Handrücken den Schaum von den Lippen. Fast eine Minute war es still im Raum, man konnte den starken Atem hören, der Björn das Weitersprechen erschwerte. Jörn mühte sich redlich, seine durchaus geschätzte Gelassenheit nicht infrage zu stellen. Die jungenhaften Wangen aber wurden schlaffer, die weichen Lippen öffneten sich zu einem winzigen Spalt. Ein wenig hilflos sprach er den begonnenen Satz zu Ende, „ ... es war alles nur ein Missverständnis.“

Seine Augen huschten fiebrig umher, aber noch immer bedrängte ihn keiner.

„Acevedo hat den Posten gewürgt und rabiat verprügelt, weil sein Auto verschwunden ist.“

Mir war diese Art von Verwicklungen zuwider, erst recht, wenn sie dazu führt, dass aufeinander losgegangen wird. Was mich wirklich quälte, war das Omen des Vorabends.

Hätte jemand das Schlimme verhindern können?

Keinem der Posten oblag die Pflicht, die abgestellten Fahrzeuge zu bewachen. Sie hatten nur uns Entwicklungshelfer vor feindlichen Attacken zu schützen. Wie konnte Acevedo nur so grob sein? Ich behielt das alles für mich. Es würde Carlos nichts nützen und niemandem sonst. Dieser schreckliche Morgen war nicht gegen den satten Abend von Carlos zu tauschen und Geschehenes nicht ungeschehen zu machen.

In die kleine Stille hinein donnerte eine raue Stimme:

„Unsere Autos sind alle da und unversehrt.“ Holger schaute mit rotfleckigem Gesicht erst triumphierend in die Runde, dann zu Björn. „War Acevedos Niva nicht verschlossen?“

„War er“, verkürzte Björn. Er nickte in die Runde und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. „Acevedo war am Abend voll wie tausend Russen. Seine eigene Frau hat einem Freund die Fahrzeugschlüssel gegeben.“

Einer der Philippiner aus dem Laureano hatte den seltenen Trotz aufgebracht, sich bei unserer Gruppe einzufinden. (Ich muss es als Trotz bezeichnen. Ganz sicher galten wir im Haus als arrogant, wenn nicht sogar als feindselig. Die meisten von uns befolgten die strikte Anweisung, Kontakten mit Bürgern nichtsozialistischer Länder aus dem Wege zu gehen.)

Dieser Philippiner also, der bisher schweigend im Türrahmen stand, begann plötzlich zu erzählen, er habe gesehen, wie Acevedo früher schon einmal mit einem Knüppel auf einen der Posten losgegangen sei. Der „Goldmann“ sei kein guter Mann gewesen, er sei jähzornig und herrisch und ungerecht obendrein.

Jeder wusste, warum er Acevedo einen „Goldmann“ nannte. Der kleine gedrungene Mann sagte es mit einer Verachtung, als würde für ihn das Unrecht immer geschniegelt und mit Gold verziert daher kommen, dunkelhäutig und gut gewachsen sein, mit einem Lada-Niva herumfahren und andere für sich die Drecksarbeit machen lassen.

Carlos musste also in Todesangst geschossen haben, soviel war mir klar. Allein die Erkenntnis half mir nicht.

„Ist Carlos… ich meine, wird er es schaffen?“ Ich schluckte schwer. Sofort kam heiße Röte in mein Gesicht. Dass Carlos Ärger bekommen würde, war logisch und gerecht, dass der Vorfall von den Ahnengöttern der Mumuila vorausgesagt worden war, durfte ich in dieser Runde unter keinen Umständen auch nur andeuten, vorausgesetzt ich wollte nicht den Eindruck erwecken, ich habe aus unerklärlichen Gründen die Schwelle des Irdischen überschritten.

„Wer um Himmels willen ist denn Carlos?“, zischte die Stimme von Ottfried, dem Chef unserer Gruppe, der sich lispelnd Gehör verschaffte, das erste Mal an diesem Tag. Zwar spürte man schon lange sein Unbehagen, seine Angst, irgendjemand in Luanda könnte Wind von der Sache bekommen. Keiner hatte sich in Streitigkeiten der Einheimischen einzumischen, da gab es strenge Order. Obwohl er das, was Björn betraf, nicht zu verantworten hatte, flatterten seine Hände und seine Augen zwinkerten wild.

„Der Posten“, sagte ich bemüht, unaufgeregt zu wirken. „Er heißt Carlos und stammt aus der Gegend von Tundavale.“

Mein Täuschungsmanöver schlug fehl. Einige aus der Runde sahen mich jetzt ziemlich verwundert an, und Charlie begann sofort zu kichern:

„Maxi weiß vielleicht auch, ob er Hämorriden hatte.“

Schon bevor Björn und die Männer zurückgekommen waren, hatte er kein Hehl daraus gemacht, unser Entsetzen ungeheuer albern zu finden. Unsere Anteilnahme sei doch nur der offiziellen Erwartung angepasst. In Wahrheit fände sie jeder für sich unpassend in Anbetracht eines ungebildeten Schwarzen.

Es hatte ihm keiner widersprochen und auch jetzt feixten die einen mit ihm, während andere Augen mich zu fixierten begannen und zugleich hämische Blicke auf Arne warfen. Ich sah, wie seine Unterschenkel auf den Fersen wippten. Ein untrügliches Zeichen seiner Unruhe. Nur Björn schien ruhig einen Gedanken auszubrüten. Er schwieg und trank, erwiderte einen Scherz und schwieg wieder. Irgendwann, als niemand auf ihn achtete, gab er Karin zu verstehen, sie möge nachforschen, ob für den hiesigen Knast auch ein Arzt zuständig sei. Karin war jene junge Krankenschwester, die erst kürzlich mit der vierköpfigen Vorhut einer FDJ-Brigade eingereist war.

„Wieso Knast?“ flüsterte Yvonne und pflanzte sich vor Björn auf. Sie stieß ihre Hände empört in die Hüften. Er wird es ihr nachgesehen haben, wenn sie ihre Angst erkennen ließ. Ein solches Erlebnis kann eine besorgte Frau nicht ruhiger machen. Doch jetzt verstand ich, was ihn umtrieb: Seine rettende Absicht war nicht auf das Wohlwollen der guarda nacional gestoßen, die mit merkwürdigen Methoden agierte.

*