15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

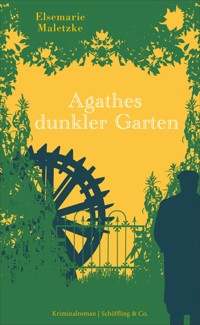

Agathe wartet, aber sie weiß nicht, auf wen. Sie hat die kleine Hasenmühle mit dem verwilderten Garten gekauft, weil sie glaubt, dort vor einem anonymen Erpresser in Sicherheit zu sein. Doch er ist ihr auf den Fersen, und nun braucht sie Verbündete, die ihr beistehen: der junge Andreas und sein Großvater Adam. Als Adam im Garten auf die Spur eines »kalten« Mordfalls an einer Unbekannten stößt, wird allen klar: Die Toten lassen nicht los und Schuld verjährt nicht. Die Fährte des Verbrechens führt bis nach Estland, wo unverhofft eine junge Frau mit dem Namen der Ermordeten auftaucht. Das wirft weitere Fragen auf: Wer ist die Tote und was hat sie in der Hasenmühle gesucht? Und womit hat der Erpresser deren Besitzerin in der Hand? Im dunklen Garten muss sich Agathe am Ende der Vergangenheit stellen.Elsemarie Maletzke ist eine Meisterin der Täuschung: In ihrem neuen Krimi finden exzentrische Charaktere unter alten Obstbäumen zusammen - bis sich die Idylle als Schauplatz eines Verbrechens entpuppt und der Garten als Zufluchtsort für mehr als nur einen unentdeckten Mörder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

I Die tote Frau am Wehr

II Das arme Tier

Autor:innenporträt

Kurzbeschreibung

Impressum

I

Die tote Frau am Wehr

Die Rausch, September 2008

DieAbendsonnespiegeltesichinderRausch,alserhinterderumgestürztenWeideseinenRucksackabstellte,denHockeraufklappteundPostenbezog.MehlschwalbenjagtenzwitscherndüberdemFluss,schnittigeLuft-undWellenreiter,dieausdemHimmelstürztenundmitvibrierendenFlügelnübersWassersurften,ehesiewiederdavonwirbelten,alsseiesdasLeichtesteaufderWelt.Alsernochkleinwar,hatteOpaAdamihmdieSchwalbenimKuhstallgezeigt.UnterdemVordachhattenihreNestergeklebt,überderenRanddieaufgerissenenSchnäbelderKükenspektakelten,gelbeSchlünde,dieverlangten,gestopftzuwerden.

»Hast du gesehen, Andi, wie die Alten da angeflitzt kommen? Das sind ganz Schlaue. Die stoßen nie zusammen. Und sie bringen Glück.«

»Uns auch?«

»Na, logisch, uns auch … dir bestimmt mal.«

Wenn er sich einen Vogel aussuchen dürfte, mit dem er tauschen würde, dann wäre es eine Schwalbe. Oder ein Rotmilan. Sperber? Oder ein Sperber.

Er folgte den Schwalben mit den Augen, merkte nicht, dass er lächelte, sah den Schwarm hoch über den Fluss steigen. Die weißen Unterseiten der Flügel blitzten in der Sonne wie Flitter. Dann kippten sie auf ihre dunkle Seite, stoben fast unsichtbar auseinander, wurden mückenklein, waren plötzlich wieder zurück und sausten im Tiefflug über die Rausch. Er ließ sich vorsichtig auf dem kippeligen Hocker nieder, für den er längst zu groß war, stützte sich mit den Ellenbogen auf den Weidenstamm und hielt das Fernglas vor die Augen; Opas Feldstecher, den er letztes Jahr zur Konfirmation von ihm bekommen hatte, ein gepflegter alter Zeiss mit schwarzen Wülsten, die gut in der Hand lagen. Er ließ ihn über das Weidengebüsch am gegenüberliegenden Steilufer schweifen. Hier hatte er ihn gestern aus den Augenwinkeln gesehen: ein blitzblaues Geschoss, das flussauf und hinein ins Dickicht zischte, ein Eisvogel. Sein erster. Er hatte Marvin und Fips davon berichtet und sie hatten beschlossen, dass er auf seiner Liste hinter Alcedo atthis ein Datum und ein Häkchen setzen durfte. Auch ein Eisvogel im Husch galt als Sichtung.

Heute Abend würde er auf ihn warten. Leise kramte er die Thermoskanne und das Stück Streuselkuchen aus dem Rucksack, goss Milchkaffee ein, stellte den Becher zwischen seine Füße und schraubte die Kanne wieder zu. Er war gern allein am Wehr. In den Ästen der umgestürzten Weide hatte er sich einen Tarnsitz gebaut, Zweige zu einem Dach verflochten und den Betonboden gefegt. Richtig geheim war der Platz natürlich nicht, er hatte hier auch schon mit den Freunden gesessen, aber es war doch unverkennbar sein Sitz. Zum Zeichen schloss er jedes Mal den Klapphocker mit einer Fahrradkette an die Weide, bevor er nach Hause ging. Er biss in den Streuselkuchen, wischte sich mit dem Handrücken die Krümel aus den Mundwinkeln und ließ dabei das Steilufer nicht aus den Augen.

Die erste Tugend des Ornithologen sei das Wartenkönnen, hatte Opa Adam ihm eingeschärft. Aber Opa hatte alle Zeit der Welt und er nur bis halb neun, weil er sich dann mit Fips am Kino treffen wollte. Die Rückkehr der Zombies. Außerdem wurde es langsam dämmerig und dann würde auch der Eisvogel den Abflug machen und nicht im Traum daran denken, sich seinem Freund Andi zu zeigen.

Komm schon, Vogel!, sagte er leise, ließ das Fernglas noch einmal flussauf wandern – die Schwalben waren verschwunden – und flussab bis zum Wehr.

Hinter der Barriere sprudelte das Wasser flach übers Geröll. Die violetten Kerzen des Blutweiderichs leuchteten zwischen den Steinen und die gelben Wedel der Goldrute. Vor dem Wehr hing ein blauer Müllsack halb im Wasser. Etwas Schweres. Er betrachtete seine Form lange im rieselnden Licht, den schwarzen Schuh, der dazugehörte, ein glänzender Fleck. Das Blut strömte ihm zum Herzen. Plötzlich hatte er doch alle Zeit der Welt, als er sich mit zitternden Händen das Fernglas um den Hals hängte, die Thermoskanne in den Rucksack steckte, den Riemen über die Schulter schlang und über den Betonstreifen zum Wehr hinüberging.

Am Wasserrand blieb er stehen, schaute hin und spürte, wie sich etwas in seinem Mund zusammenzog, über das er keine Gewalt hatte. Er begann zu wimmern. Der Sack war aufgerissen. Sie lag auf der Seite, die Knie hochgezogen. Das lange schwarze Haar klebte ihr am Kopf, das Gesicht war ihm zugewandt mit halb geöffneten Augen und er sah, dass die Fische schon an ihr gewesen waren, die furchtbaren Welse. Und dass sie ein gelbes Sommerkleid getragen hatte.

*

Hasenmühle 2014

Bis zur kleinen Hasenmühle fließt die Rausch ruhig zwischen Schilf und Weiden. Libellen schwirren übers Wasser, Graureiher bewachen die Kiesbänke. Wenn im Sommer der Wind durch die Bäume fährt, ist die Luft voll Pappelflaum, der aufs Wasser sinkt und als getupfte Schleppe mit der Strömung zieht, bis das Wehr sie bricht. Ein Stück oberhalb war die Rausch vor Jahren einmal abgezweigt worden, um der kleinen Hasenmühle dienstbar zu sein. Dort gleitet sie noch immer zwischen Mauern und überhängendem Dornengestrüpp schleunig dahin und nur die Strudel, die wie Grübchen auf der Oberfläche kreiseln, verraten den harten Sog. Kurz vor der Mühle stürzt sie in einen Schacht und tost unter dem Haus hindurch. Noch ganz aufgeregt erscheint sie am anderen Ende, wo der Kanal sie wieder aufnimmt und nach achtzig Schritten zurück in ihr altes Bett geleitet.

Seit 1756 behauptet die kleine Hasenmühle – die heißt, wie sie heißt, weil einen Kilometer flussabwärts die große Hasenmühle liegt, die aber schon lange keine Mühle mehr ist, sondern eine Gelatinefabrik –, ihren Platz am rechten Ufer. Die Jahreszahl und ein kauernder Hase sind in den Schlussstein über der Tür gemetzt. Das Haus ist leer, beschmutzt, aber noch immer stattlich. Nach hinten hinaus überbrückt es den Mühlbach und steht mit der Rückseite auf der Insel zwischen Fluss und Kanal; nach vorn hinaus überschatten zwei pyramidale Rosskastanien den Eingang und den Hof.

Ehe sich die Gemeinde Sagenhausen ein Schwimmbad genehmigte, war das Wehr der kommunale Badeplatz. Nun ist das Wehr wieder nur das Wehr, eine Barriere aus Geröll und ein betonierter Uferstreifen und es kommen Leute, die bei freiem Eintritt tun, was man im Schwimmbad nicht tun darf: Feuer machen, sich betrinken, vögeln, Glas zerbrechen. Halb versunken im Schilf steht noch der Sockel des Sprungbretts, vor dem das Wasser auch in trockenen Sommern tief genug ist, dass man hineinhechten und ein gutes Stück flussauf schwimmen kann.

Bei Hochwasser gleitet die Rausch in langen braunen Wellen über das Wehr und wenn es wild kommt, führt sie allerlei Krempel, den sie weiter oben hat mitgehen lassen. Der Zeitungsvolontär Fred Pauli, den Vorwitz und Geltungssucht anlässlich einer sommerlichen Überschwemmung in den Strom gelockt hatten, wurde von einer Kühlschranktür getroffen, und nur der Sprung eines anderen Jungen, der den Volontär zu fassen bekam und ans Ufer zerrte, während die Kühlschranktür über das Wehr hüpfte, sorgte dafür, dass Fred mit einer Beule am Kopf und einem leider nicht sehr nachhaltigen Schrecken davonkam.

Auch von der Hasenmühle wird die Rausch nicht mehr gebraucht. Im Schacht unter dem Haus hängt ein morsches Mühlrad, das niemand je in Bewegung gesehen hat. Der Bauer, dessen Kühe hier vor sechzig Jahren weideten, hatte abends die vollen Milchkannen in diesen klammen Tunnel gestellt, ehe er sie in der Frühe mit dem Handkarren zur Straße gezogen und dort auf ein Gestell gehievt hatte, wo sie vom Lastwagen der Molkerei abgeholt worden waren. In einem Novembermorgengrauen war das unbeleuchtete Gespann von einem Traktor, der mit vierzig Sachen im Leerlauf den Berg heruntergerollt kam, überfahren worden. Der Bauer starb zwischen seinen Kannen, während die Milch über die Straße lief.

Der Unfall war mit der Zeit in Vergessenheit geraten – außer bei dem damals Siebzehnjährigen, der den Traktor gelenkt hatte. Eine Weile lagen noch welke Blumen auf dem Gestell an der Straße; dann verschwand es und wie so oft, wenn die Arbeit geht, zog der Nichtsnutz ein. So auch in der kleinen Hasenmühle. Eine Gruppe problematischer Jugendlicher, die im Rahmen eines Projekts lernen sollte, verantwortungsvoll zu agieren, riss das Wasserklosett im ersten Stock heraus und warf es in den Hof. Es gab einen Verletzten und der Fall endete vor dem Jugendrichter.

Die Gemeinde ließ die sanitäre Anlage herrichten und verpachtete die Mühle an einen Jäger, der den Gerüchen der Vergangenheit Noten von nassem Hund, Blut und Schweißfüßen hinzufügte. Auf der Insel hinter dem Haus betonierte er mehrere Quadratmeter für schweres Grillgerät, fand aber keinen, der ihm beim Essen Gesellschaft leisten wollte, und nachdem ihn nicht nur das Jagdglück verlassen hatte, wurde er in Sagenhausen nicht mehr gesehen.

Zuletzt wohnte eine französische Künstlerin mit ihrer Katze in dem einzigen warmen Raum, der Küche im Erdgeschoss. Camille entwarf Schmuck der reduzierten Art, goss im Sommer die Johannisbeersträucher im Garten, band Blumensträuße und pflückte die Mirabellen. Aber niemand kaufte ihre Halsreifen aus rostigen Hufnägeln. Im Herbst zog das Wasser aus dem Schacht in die Mauern, der Regen fiel durch den Schornstein und ein streunender Hund biss die Katze tot. Sie zog aus, ohne sich in Sagenhausen verabschiedet zu haben.

Nicht, dass die Wildnis den Garten erobern musste. Er war in dem Augenblick verloren, als Camille die Tür hinter sich zuzog, und es dauerte kein Jahr, bis er im unbeherrschten Grün aufgegangen war. Äpfel und Mirabellen, die niemand mehr erntete, fielen und faulten im Gras, das niemand mehr mähte. Der Leerstand sprach sich herum. Ein Antiquitätenhändler lud das Hoftor auf seinen Anhänger. Mit zerbrochenen Scheiben und ohne Türklinke wurde die kleine Hasenmühle von jenen heimgesucht, die mit Fleiß zerstören, was ihnen nicht gehört. Als Agathe Weh – vor Ort unbekannt, alleinstehend und verwitwet – das Haus kaufte, pfiff es aus dem letzten Mauseloch.

In Sagenhausen hielt man ihren Namen für eine Abkürzung, aber auch Agathe Weh hieß, wie sie hieß, zumindest in Sagenhausen. Man hörte, sie habe Geld wie Heu. Sie werde aus dem kleinen Schandfleck etwas Großes machen, nämlich ein Toprestaurant eröffnen. Auch ein Golfplatz war im Gespräch. Zumindest erwartete man, dass die Zufahrt endlich asphaltiert und um die Mühle ein extravaganter Gartenzaun Aufstellung nehmen würden. Aber alles blieb ruhig. Und nachdem der Glaser gegangen war und die neue Besitzerin gekommen, traf es sich gut, dass sie ebenfalls nicht viel mehr als die Küche und eine Schlafkammer im ersten Stock in Anspruch nahm, denn so wie der Feldweg inzwischen beschaffen war, hätte ein Möbelwagen bei der kleinen Hasenmühle nicht vorfahren können.

Stattdessen fuhr Fred Pauli auf dem Moped vor, der Junge, den die Rausch beinahe mit einer Kühlschranktür erschlagen hätte. Er war inzwischen leitender Redakteur der Sagenhauser Nachrichten, der sein wöchentliches Wort an die Leser unter dem prophetischen Alias Paulus publizierte. Im Hof stieß er auf eine kleine alte Dame im schwarzen Samtkleid und passenden rot gefütterten Bolero, deren stämmige Beine strumpflos in Gummistiefeln steckten und die dabei war, das Kopfsteinpflaster zu fegen. Dabei bewegte sie sich schwungvoll und behände, wie es dicken Frauen manchmal eigen ist, sodass ihr die silbernen Ohrgehänge um die Wangen schlenkerten.

Ihr Kostüm und die Art, wie sie ihm in den Weg trat, missfielen dem Redakteur. Er konnte nicht wissen, dass Agathe Weh gesichtsblind war, ein Defekt, den sie von ihrem Vater geerbt hatte, der die eigene Tochter nicht erkannte, bevor sie ihn ansprach. Erst dann ein Lächeln, Katie, mein liebes Kind! Agathe Weh vergaß jedes Gesicht, sobald es sich von ihr abgewandt hatte, und musste sich ihr Gegenüber auf eigene Weise einprägen. Im Falle Pauli waren es ein fusseliger Bart, der auf Kragenhöhe wie ein Spaten abgeschnitten war, und ein Kapuzenpullover mit dem Aufdruck Sag nicht, du hast schon wieder Kopfweh! Solche Wortspiele kannte sie zur Genüge und schon der Pullover reichte, um ihr den Träger zu verleiden. Eine glanzlose Erscheinung, entschied sie. Vermutlich in vielerlei Hinsicht von Fehleinschätzungen geleitet.

»Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte sie mit hoher, zwitschernder Stimme und Pauli, der sich in vielen Formen der Abwehr auskannte, vermutete, dass ihr nichts ferner lag, womit er ausnahmsweise recht hatte.

Agathe war vor langer Zeit von einer französischen Gouvernante erzogen worden, der sie Sprachkenntnisse verdankte, die ihr als Kind erlaubten, ihre Eltern zu verstehen, wenn diese – pas devant l’enfant! – Dinge besprachen, die sie nichts angingen. Und spätestens seit sie mit siebzehn als Au-pair den Töchtern eines Lyoner Seidenfabrikanten Gesellschaft geleistet hatte, pflegte sie ihre Rede mit französischen Wendungen zu schmücken, eine kokette Angewohnheit, die sie ihr Leben lang kultivierte, während die restliche Politur, die Mademoiselle aufgetragen hatte, mit der Zeit über dem harten Kernholz dünn geworden war. Inzwischen dachte Agathe Weh nicht mehr daran, den Erwartungen ihrer Mitmenschen zu entsprechen; vor allem nicht, einem Mann in dieser Sorte Pullover behilflich zu sein.

»Schön, dass ich Sie treffe, Frau Weh«, sprach er sie an. »Ich bin Fred Pauli von den Sagenhauser Nachrichten. Ich bin der leitende Redakteur.« Er musterte das Haus. Bis auf die heilen Fensterscheiben und die wiederhergestellte Tür hatte es sich nicht verändert. »Frau Weh, ich grüße Sie als neue Mitbürgerin und Besitzerin eines historischen Anwesens. Ihr Haus ist ein Gegenstand von großem Interesse für unsere Leser – und Leserinnen.«

»Wie das?«, fragte sie.

Er beschrieb mit dem Arm einen weiten Bogen, angefangen von den Kastanien im Hof über das leicht eingesunkene Dach bis zum Mühlenkanal, der unter dem Haus verschwand. »Nun, wir blicken alle gespannt auf die Veränderungen, die zu erwarten stehen.«

»Wir? Wir erwarten Veränderungen?« Sie sah an seinem rechten Ohr vorbei.

Das macht ihr wohl Spaß, dachte er. In Sagenhausen gab man dem leitenden Redakteur Pauli ohne großes Theater Auskunft und spielte sich nicht auf wie die Gräfin Koks.

»Ich genüge hier nur meiner Chronistenpflicht«, sagte er salopp, eine Redensart, die Agathe Weh nicht geneigter stimmte. »Darf ich fragen, welche Pläne Sie mit dem Anwesen verfolgen? Wir haben von einem, äh, Restaurant gehört.«

Zu seiner Überraschung stimmte sie ein hohes, schrilles Gelächter an, warf die Hand von der Stirn in die Luft und rief, das sei doch verrückt, vollkommen verrrüückt! Wer denn einen solchen Unsinn in die Welt setze?

Die spinnt doch selbst, dachte Pauli, so wie sie aussieht, und erkundigte sich, ob Frau Weh gedenke, als Frau allein an diesem abgeschiedenen Ort zu privatisieren. Er hatte nicht einmal ein Auto gesehen. Sie blickte auf das zusammengefegte Häufchen zu ihren Füßen. »Junger Mann. Sie können gern Ihrer Chronistenpflicht genügen, doch, mit Verlaub, meine Pläne gehen Sie einen feuchten Kehricht an.«

Fred Pauli war Abfuhren gewöhnt, und er nahm jede einzelne persönlich. »Aber liebe Frau Weh, hat man Ihnen das denn nicht gesagt? Nichts über die große Hasenmühle?« Er deutete flussabwärts. »Die Gelatinefabrik. Bei Westwind stinkt’s hier ganz bestialisch nach totem Tier. Das kommt von da unten. Sie haben sich vielleicht gedacht, kauf ich mir eine schnuckelige kleine Mühle auf dem Land, aber ehrlich, den Abdeckergestank wollen Sie nicht riechen und Ihr Traumhaus – also, ich sag’s mal so: der reinste Rheumaschuppen; praktisch auf Wasser gebaut. Und das Dach! Es wird nicht mehr lang dauern und die Hütte fällt Ihnen auf den Kopf. Der Garten ist eh schon verreckt.«

»Welcher Garten?«, fragte Agathe und Herr Pauli wies hilfsbereit auf die struppige Insel zwischen der Rausch und dem Mühlenkanal, auf der die Rückwand des Hauses stand. Aus dem Dickicht ragten die auseinandergebrochenen Kronen der alten Obstbäume.

»Ihr Garten«, wiederholte er. »Das da drüben, das ist der Garten von der kleinen Hasenmühle.«

Agathe, die mit einem alten Dünkel und Bildern eines Parks aufgewachsen war, in dem die Eibenhecken wie Mauern und die Kübelpflanzen wie Posten gestanden hatten, die Fontänen alle gleich hoch gesprungen waren und im Parterre Buchsschnörkel und bunter Kies das Familienwappen nachgebildet hatten, stimmte erneut ihr enervierendes Gelächter an. Sie hatte dieses Haus gewählt, weil es am Wasser lag und weitgehend unbehelligt schien, und nicht, weil es sie nach gärtnerischer Ordnung verlangte.

Deshalb musste Redakteur Pauli auskunftslos aufs Moped steigen und über den Feldweg zurück in sein Verbreitungsgebiet hoppeln, das ebenfalls hieß, wie es hieß, obwohl sich darin nichts Sagenhaftes ereignet hatte, was auch nur eine 28-Punkt-Überschrift wert gewesen wäre, seit der Andi vor fünf, sechs Jahren die tote Nutte am Wehr aufgegabelt hatte. Der Fall gab leider nicht viel her, wurde nie aufgeklärt, ein sogenannter cold case, wie Paulus seine Leser informierte. Das hätte er der alten Hexe eigentlich stecken sollen, damit sie auf ihrem Besen abschwirrte. Schade, dachte er. Aber er würde eine Gelegenheit finden, ihr die Abfuhr heimzuzahlen. So wie es aussah, lief sie ja nicht davon.

*

Der Schornsteinfeger – übrigens derselbe junge Mann, der Fred Pauli nach dem Knockout durch die Kühlschranktür aus der Rausch gezogen hatte – war bei seinem ersten Besuch besser gelitten. Er kam von Amts wegen, um die Feuerstätten auf der Hasenmühle zu überprüfen, und hatte seinen Besuch mit einer Postkarte angekündigt. Es war ein Nachmittag im Februar, als Agathe ihn zügig über den Hof herannahen sah, ein Schlacks in schwarzer Kluft mit weißem Halstuch. Als er sich unter dem Türsturz bückte und grüßte, nahm Agathe seinen lokalen Dialekt wahr, einen Anflug von Schüchternheit, graugrüne Augen und blattförmige Lider, die sie an einen anderen Mann erinnerten.

»Ihr habt ja ein richtiges Geheischnis hier«, sagte er. Es klang nett, und so war es auch gemeint.

»Ein was?«

»Na, so ein gemütliches Plätzchen«, sagte er nach kurzem Überlegen.

Agathe gefiel der ländliche Plural – kein Du und kein Sie, aber respektvoll und nachbarlich zugleich. Eine verdächtige Lachlust stieg in ihr auf, so als sei sie gerade dabei sich zu verlieben, und sie beschloss, den Schornsteinfeger ein wenig länger festzuhalten. »Was für ein schönes Wort! Ein Geheischnis. Ich danke Ihnen dafür. Woher das wohl kommt? Von Hag? Oder von Geheimnis?«

Er winkte ab. »Das sagt man halt so bei uns.«

»Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?«

Sein Wagen stand an der Straße, eine halbe Stunde Fußweg entfernt. Es hatte angefangen zu regnen und sie war seine letzte Kundin für heute. So dankte er seinerseits, ließ die Schlösser an seinem schwarzen Koffer aufschnalzen, entnahm die Geräte und nachdem er eine Weile im Haus herumgegangen war und gemessen hatte, legte er unterschriftsreife Papiere auf den Tisch. Agathe merkte sich seine erstaunlich weißen Hände. Die Emissionswerte der Gastherme im Bad lagen im tolerablen Bereich; der Kohlenherd und der eiserne Ofen im Schlafzimmer fielen in die Abteilung historisch und waren von der Prüfung ausgeschlossen, das heißt, der Einbau eines Filters gemäß Feinstaubverordnung für Einzelraumfeuerungsanlagen entfiel. Gleichwohl riet er zu einer energetisch etwas zeitgemäßeren Lösung sowie zu einer Bedachung des Schornsteins. Bei Regen tropfe das Wasser durch den Schlot auf den Herd unter der Kaminhaube.

»Sie kennen sich aus«, sagte Agathe.

Der Ofen und der Herd waren bereits alt und nutzlos, als Camille hier gewohnt hatte, und während er seine Messinstrumente im Auge behielt, sah er auch das Bett, das ein anderes war, aber an derselben Stelle in der oberen Kammer stand, unter der Dachschräge mit dem Fenster am Fußende, unter dem fünf Meter tiefer die Rausch aus dem Mühlenschacht in den Kanal fiel, ein unaufhörliches Brausen, eine märchenhafte Wassermusik, wenn sie an den heißen Nachmittagen vom Schwimmen kamen, hellwach und erregt, die beste Zeit zum Vögeln. Die Hasenmühle war ihr Geheischnis in diesem Sommer und dann nicht mehr, als die Liebe sie im Winter verlassen hatte und die Musik verstummt war.

Auch in der Küche hatte sich nicht viel verändert. Noch immer lagen die Lattenroste auf dem Fußboden, die den kalten Hauch der Steinfliesen nicht mildern konnten. Dafür hatte die Frau ordentlich eingeheizt. In der Kiste neben dem Herd stapelten sich die Scheite bis zum Rand. Den Gasring, auf dessen blauen Feuerkranz sie die Espressokanne stellte, hatte sie mitgebracht, auch den runden Tisch und die silberne Schüssel, in der die Mantelfeder eines Sperbers lag. An der Wand im Hintergrund hing das Porträt eines Mannes im Goldrahmen; zu dunkel, um mehr als einen weißen Bart zu erkennen.

Mit lautem Ratsch zog die Frau das Feuertürchen auf und schob ein Holzscheit nach. Sofort stellte sich Camilles Bild ein, die auch fremd und fremd geblieben war, wie sie sich zum Feuer hinuntergebeugt hatte, den Schein im Gesicht, krause Locken, die ihr in die Augen fielen. Sie richtete sich auf und ließ die Strickjacke los, die sie am Hals zusammengerafft hatte, der zarte Hals mit dem schweren eisernen Reif, und plötzlich wurde er sich des Schweigens bewusst und der Blicke der merkwürdigen alten Frau.

Sie stand mit dem Rücken zum Herd, das dichte graue Haar mit ein paar Kämmen auf dem Kopf zusammengesteckt. Augen schwarz wie Schlehen, Gummistiefel und alter Schmuck, Silberzeug, Löcher in der Jacke, die aussah, als habe sie ein preußischer Gendarm abgelegt. Redete ein bisschen geschwollen daher. War sie arm oder reich? Reich gewesen? Geld wie Heu? Natürlich hatte er von der Schnapsidee mit dem Restaurant gehört. Dabei konnte jeder schon von Weitem sehen, dass die Hasenmühle eine Bruchbude war. Und diese Frau keine Geschäftemacherin.

»Sie kommen in Ihrem Beruf ja überall herum«, sagte sie, nahm zwei Tassen vom Bord, »und Sie kennen sicher alle Leute. Wer hat eigentlich vor mir hier gewohnt?«

So erfuhr Agathe von der Künstlerin Camille, die Schmuck aus Hufnägeln machte, von ihrer Katze Mimi und dem Hund, der sie totgebissen hatte. Das mit der Katze war natürlich total schlimm für Camille, auch wenn der Schornsteinfeger überhaupt kein Freund streunender Tiere war, speziell kein Freund mörderischer Hauskatzen.

»Milliarden«, sagte er mit erhobenem Zeigefinger, »Milliarden von Vögeln auf der ganzen Welt werden jedes Jahr von Hauskatzen gekillt. Habt Ihr das gewusst? Nichtsnutzige Biester. Kein Mensch braucht eine Katze.« Er verstummte und klappte den Zeigefinger wieder ein. Vielleicht mochte sie ja Katzen. Er hatte keine gesehen. Anderes Thema. Ja, er kenne sich an der Hasenmühle ganz gut aus, weil er und die anderen Jungs hier schon als Kinder gespielt hätten. Damals, als alle zum Schwimmen an die Rausch kamen. »Ja«, sagte er noch einmal, machte den Mund zu und schaute aus dem Fenster, wo es nichts zu sehen gab.

Der Müllsack am Wehr. Im Sommer wären es sechs Jahre her. Alle hatten ihm gesagt, er werde das vergessen. Schlimm für den Bub, aber es werde Gras über die Sache wachsen, und klar – sie hatten es vergessen, denn sie hatten die Frau im gelben Kleid nicht gesehen. Sie hieß Inna Koidula und kam aus Estland. Es war nicht ihr echter Name, aber den kannte selbst die Polizei nicht, und so blieb sie für ihn Inna. Sie war 28, als sie starb, mit 0,8 Promille im Blut und den Spuren einer Fessel um die Handgelenke, erschlagen, in einen Sack gestopft und weggeworfen wie Dreck. Ihr Mörder lief noch immer frei herum. Doch er hatte sie gesehen, ihr armes zerstörtes Gesicht, das sie ihm zugewandt hatte, und er erinnerte sich an das Gefühl, sie beschützen zu müssen.

Die Polizisten hatten sie natürlich auch gesehen, Typen in Kapuzen-Overalls, die im Schilf ein Stück vom Saum des gelben Sommerkleids gefunden hatten, achtzig Schritte flussauf von hier am Steg. In der Hasenmühle wohnte damals ein reicher Macker, der in den Kneipen damit prahlte, in Afrika große Tiere zu erlegen. Über dem Hasen im Türsturz hing zu seiner Zeit das Gehörn eines Kaffernbüffels, ein grauer Schädel mit einer blöden Hornfrisur. So blöd wie der Typ. Kuhn hieß er, trug immer einen Safarianzug und die Leute nannten ihn Kuhn Afrika. Da war er auch auf der Jagd, als Inna Koidula ins Wasser geworfen wurde.

Es gab Reifenspuren am Steg, wo es geschah, aber niemand hatte etwas gesehen. Der mit der Glatze, der Kommissar, der ihn ausgefragt hatte, wollte natürlich nicht, dass er etwas vergaß, denn er war ja ein wichtiger Zeuge. Aber mit seinem Entsetzen und dem Gefühl, die tote Frau beschützen zu müssen, war er allein geblieben. Inna Koidula war seine Sache, sein Mensch, sie war es noch immer. Nur Opa Adam hatte das verstanden. Er selbst konnte lange nicht mehr ans Wehr gehen. Als ein Hochwasser die umgestürzte Weide mit seinem Geheimplatz davonschwemmte, war er erleichtert.

»Die Natur hat sich das Ufer zurückgeholt«, sagte er in die Stille. »Es gibt wieder Platz für die Vögel. Ich bin da nämlich öfter mit meinem Verein.« Und auf ihren fragenden Blick, »Wir sind Ornis. Am Wehr kann man astrein beobachten.«

»Ah, verstehe«, sagte Agathe vom Herd. »Ornithologen, nicht wahr? Das ist Ihr Hobby? Gibt es denn interessante Vögel hier zu sehen?«

»Na, geht so. Graureiher, Kormorane, Schwalben, einmal eine verirrte Brautente. Die ist wohl aus irgendeinem Park entwischt, und sie ist auch nicht geblieben.

»Brautenten kenne ich«, sagte sie.

Er nahm die Vogelfeder aus der silbernen Schüssel und zwirbelte sie zwischen Daumen und Zeigefinger. »Dann seid Ihr auch ein Orni?«

»Nicht wirklich. Die habe ich im Gebüsch gefunden.«

Er musste es ihr trotzdem erzählen. »Ich hab zu Hause eine Dohle. Sie heißt Jack und ist fast zahm.«

»Wie alle englischen Dohlen.«

»Zahm?«

»Nein, sie heißen alle Jackdaw, die englischen Dohlen.«

»Ihr kennt Euch wohl auch aus.«

»Wie sind Sie zu Jack gekommen? Oder er zu Ihnen?«

»Er saß irgendwann auf der Fensterbank. Ich hab ihm eine Erdnuss gegeben und seitdem kommt er immer wieder, um sich welche abzuholen.«

Sie griff mit dem Topflappen nach der Espressokanne und goss ihm ein. Der Kaffee sah wie Schweröl aus. Er schaute in seine Tasse und begann leise zu summen. Camille konnte auch keinen Kaffee kochen. Das Schweigen wuchs, während das Licht in der Küche schwand. Er sollte gehen, fand aber kein Ende.

»Jetzt ist eine gute Zeit«, sagte er und nickte zum Fenster. »Die Kraniche werden bald zurückkommen. Wenn die Kraniche kommen, ist das Schlimmste überstanden.«

»Das Schlimmste? Der Winter?«

»Genau, der Winter, der nimmt ja manchmal kein Ende. Im Winter krieg ich regelmäßig das arm Dier.« Er lachte leise und besann sich auf sein Hochdeutsch. »Das arme Tier. So fühlt man sich halt. Hier bei uns wenigstens.«

»Das arm Dier«, wiederholte sie, als lerne sie noch ein neues Wort. »Dem bin ich auch schon begegnet. Nichtsnutziges Biest. Kein Mensch braucht das arme Tier.«

Sie schwiegen einvernehmlich. Dann knipste sie endlich das Licht über dem Tisch an und betrachtete ihn mit zwinkernden Augen: Groß, hell, schmal um Hüften und Schultern, als müsse er durch einen Kamin steigen. Aber das war ja eher etwas aus einem Dickens-Roman. Heute waren Schornsteinfeger die Hüter der Feinstaubverordnung für Einzelraumfeuerungsanlagen. An der schwarzen Uniform würde sie ihn wiedererkennen. Und an seinen berückenden Augenlidern, die sich beim Lachen längs falteten.

Er also auch. Den Winter überstehen, die Dunkelheit und anderes, das arme Tier namens Ohnmacht und Wut, woran der junge Mann offenbar nicht litt. Er sah so heiter aus, und er wartete auf die Kraniche, die Boten des Wandels. Schade, dass er sich nun zum Gehen anschickte. Sie hatte die Zielstrebigkeit bemerkt, mit der er in den ersten Stock hinaufgestiegen war, und ohne zu fragen, die richtige Tür zur Schlafkammer geöffnet hatte. Natürlich wusste er, dass es durch den Kamin regnete. Er wusste aber auch den Namen der Katze. Dieser junge Mann kannte sich nicht nur an, sondern auch in der kleinen Hasenmühle aus.

Agathe sah ihm durchs Fenster nach, als er jenseits der Kastanienbäume in der Dämmerung verschwand. Auf dem Küchentisch stand die Tasse mit dem kalten Kaffee, daneben lag das Feuerstätten-Formblatt mit seiner Telefonnummer und dem ausgedruckten Namen: Finkenwirth, Andreas. Dem Vogelfreund an der Wiege gesungen.

Und sie? Was war sie für eine? Nachdem er an diesem Abend seine schwarze Kluft ausgezogen und geduscht hatte, setzte er sich mit einem Bier an den Computer, googelte »Agathe Weh« und fand sie nicht. Es gab nicht einmal einen Eintrag im Telefonbuch. Dann tippte er »Camille Regnier« ein und sah, dass eine Galerie in Metz ihren Schmuck zusammen mit den Bildern eines Künstlers ausstellte, der sich auf blasphemische Kreuzigungsszenen spezialisiert hatte. Camille, dachte er, diesmal hast du den Nagel auf den Kopf getroffen.

*

Nach einem kalten, regnerischen März wurde es im April plötzlich warm und die Fenster der Hasenmühle standen offen. Agathe entriegelte die Tür, die zu der Wildnis hinter dem Haus führte, die Redakteur Pauli ihren verreckten Garten genannt hatte, weil sie einen Vogel gehört hatte, der dort verborgen in einem Brombeerbusch saß und in ein unerhörtes, harsches Geschmetter ausgebrochen war, ein Tirilieren und klagendes Seufzen, dem er unvermittelt und als sei ein Freudenstrahl in seine Schwermut gefahren ein munteres Schnarren und schmalziges Flöten folgen ließ, um dann das Ganze wieder von vorn anzustimmen. Eindeutig kein armes Tier. Sie würde den Schornsteinfeger fragen, was es mit diesem Vogel auf sich hatte.

Er war nicht allein. Ringsum, an beiden Ufern der Rausch, wo die Weiden ergrünten, bebte die Luft von korrespondierendem Gesang, worauf der Buschbewohner schwieg und zu lauschen schien, nur um mit frischem Atem und erneuertem Furor die Nachbarschaft zusammenzuschreien.

Sie richtete sich auf und fühlte, wie Lachen und eine unerwartete Begeisterung über den manischen kleinen Vogel in ihr aufstiegen. Der Frühling kam. Das Schlimmste war überstanden. Sie war in Sicherheit. Der Mann, der sich ihr Guardian nannte und ihre Schlaflosigkeit bewacht hatte, würde sie hier nicht finden. Hier nicht. Er drohte mit neuen Beweisen ihrer Schuld, aber die konnte es nicht geben. Ein aufgeblasener Wichtigtuer, einer aus der Verlierermannschaft, hatte sie gedacht, als die ersten anonymen Briefe mit der Post kamen, Computerausdrucke, zwölf Punkt Arial kursiv, und sie hatte sie ignoriert. Aber der Schreiber kannte sich aus und hatte ein Ratespiel aus Andeutungen gesponnen:

Wer bin ich, Katie? Du kennst mich. Ich bin der mit dem Jojo. Ich bin der Mann, der dich untergehen und auftauchen gesehen hat. Was schenkst Du mir, wenn ich schweige?

Im Briefumschlag lag die Fotokopie eines Zeitungsfotos, das sie als junges Mädchen in Badeanzug und Schwimmkappe auf einem Podest zeigte. Die Bildunterschrift war abgeschnitten, aber sie erinnerte sich genau. Es war ihre erste Bezirksmeisterschaft und sie hatte die einhundert Meter Freistil gewonnen. Wie kam er zu diesem Foto? Sie konnte sich an allerlei Anzüglichkeiten in ihrem Leben erinnern, aber nicht an einen Mann mit Jojo. Er wollte mit ihr spielen, er wollte sie erwischen. Nach drei Briefen drohte er Ernst zu machen.

Du weißt, dass Du schuldig bist, Katie, und dass Du nicht auf Vergebung hoffen darfst. Du willst Dich nicht erinnern? Der Fall ist keineswegs abgeschlossen. Wenn Du glaubst, Du könntest unbescholten mit Deinen großen und kleinen Lügen leben, täuschst Du Dich. Ich werde Beweise auf den Tisch legen. Dein Guardian hat nichts vergessen.

Sie hatte alles hinter sich gelassen, ihren halben Namen, ihre Adresse, ihre E-Mail, ihre Telefonnummer. Nur Jonas wusste, dass sie auf die kleine Hasenmühle gezogen war. Wenn ihr Sohn endlich Vernunft annähme und zu ihr käme – hier würde er sie finden. Sie nannte sich Weh. Es war der Mädchenname ihrer Mutter. Natürlich kannte er ihn.

»Das ist wahrscheinlich eine Nachtigall«, sagte der Schornsteinfeger am Telefon, als sie ihn aus der Zelle am Marktplatz anrief. »Frisch zurück aus Afrika. Und die habt Ihr im Garten? Das wäre ja super. Vielleicht wird sie da brüten. O Mann! Frau Weh! Super, super! Sind Sie ganz sicher, dass es eine Nachtigall ist? Kein Waldlaubsänger? Jetzt bloß nicht da rumstöbern!«

»Herr Finkenwirth, das fragen Sie mich? Mir ist weder die Nachtigall noch der Waldlaubsänger geläufig. Außerdem habe ich nicht herumgestöbert. Sie hat mich gar nicht zur Kenntnis genommen, obwohl ich ganz in der Nähe stand. Kommen Sie doch vorbei und hören Sie selbst und« – fuhr sie, von der eigenen Leutseligkeit mitgerissen, fort – »bringen Sie Ihre Ornithologen-Freunde mit. Der, äh, Garten ist groß genug. Glauben Sie, dass sie in diesem Gestrüpp ein Nest bauen wird?«

»Er«, sagte der Schornsteinfeger. »Wenn, dann ist es ein Hähnchen. Der singt sich schon mal warm, steckt akustisch sein Revier ab und dann balzt er um ein Weibchen.«

»Faszinierend!«, sagte Agathe. »Er hört sich jedenfalls sehr engagiert an, geradezu enragiert. Also, wie sieht es aus? Ich fände es überaus hilfreich, wenn Sie und Ihre Ornithologen mich besuchen kämen, um ein Auge auf diesen Brombeerbusch zu werfen und die Identität des Sängers festzustellen. Passt es Ihnen am nächsten Sonntag? Ein Picknick am Nachmittag? Drei Uhr?«

»Okay«, sagte er, »drei Uhr ist okay. Wenn’s ein Waldlaubsänger ist, wäre der frühe Morgen natürlich besser, aber wenn’s eine Nachtigall ist, singt sie zwanzig Stunden am Stück.« Picknicken sei auch okay, echt, vielen Dank. Er werde Marvin und Fips mitbringen, Benno und Cissy. Einen Kasten Bier. Und seinen Opa Adam, wenn’s recht wäre. Sie sagte, sie freue sich. Sie werde Kartoffelsalat und Würstchen zubereiten. Oder gehöre einer von ihnen zu diesen Veganern? Nein, sie aßen alle gern Würstchen.

Im Haus fand sie eine rostige Sichel und bahnte sich damit einen Pfad in Richtung des einzigen noch stattlichen Baums, der gerade zu blühen begann und dessen Krone wie eine blendende Erscheinung aus dem Gestrüpp ragte. Woher kam dieser unappetitliche Geruch? Der Baum? Der trockene Kothaufen, in den sie gerade getreten war? Das perückenartige Gehörn eines Büffels unter den Dornen, von dem sie sich fragte, wie es auf die Insel geraten war? Seine spitzen Enden waren verwittert und ausgefranst. Ebenfalls alt. Der Gestank aber kam frisch mit dem Wind und rührte von Tieren, die noch nicht so lange tot waren.

Sie erinnerte sich, dass der Redakteur sie vor dem Abdeckergestank der großen Hasenmühle gewarnt hatte, der Gelatinefabrik flussabwärts. Also Westwind. Wie unerfreulich, aber da sie dem Übel nicht abhelfen konnte, würde sie eben warten, bis der Wind sich drehte. Man musste wissen, wann Widerstand angebracht war und wann man den Dingen ihren Lauf lassen sollte.

Kurzatmig und zerkratzt, ließ sie sich auf einem großen Stein nieder, zog die Arbeitshandschuhe aus und fühlte, die Sonne im Gesicht, die Lider schwer werden. Als sie die Augen wieder öffnete, bemerkte sie eine graue Eidechse, die zwischen den Steinen davonschlüpfte, und ein kleines Pelztier, das im Gebüsch verschwand. Ein Wiesel? Was mache ich hier?, dachte sie. Der Schornsteinfeger hat recht. Die Natur holt sich das Ufer zurück. Sollen doch die Vögel auf der Insel ihre Nester bauen und die Wiesel herumwieseln. Ich brauche keinen Garten. Ich mache nur ein bisschen Ordnung für ein Picknick. Für Finkenwirth, Andreas, Marvin und Fips, Benno, Cissy und Opa Adam. Ein Haufen Leute für eine Frau mit Prosopagnosie.

Sie stand auf und teilte mit der stumpfen Sichel weiter nach rechts und links aus, bis sie vor dem alten Baum stand, dessen Zweige von Schlingpflanzen wie von Zeltschnüren zu Boden gezogen waren und rund um den Stamm eine Laube bildeten. Zwischen dürrem, von Flechten überzogenem Geäst trug er Knospen und weiße Blüten mit einem Kranz Sommersprossen in der Mitte. Vor dem Baum lag ein Betonfundament unter vermodertem Laub. Mit dem Fuß schob sie den Mulm beiseite. Vielleicht sollte ich hier einen Korbstuhl hinstellen und einen kleinen Tisch. Wenn ich sie im Sommer dann noch finde. Vom Gärtnern wusste sie so viel, dass der April einem entzückenden Knaben glich, der morgens mit einem Lied auf den Lippen erwachte und der sich im Juli zu einem unbeherrschten Flegel ausgewachsen haben würde. Selbst für ein bisschen Ordnung fehlte es ihr bereits an Enthusiasmus und der richtigen Technik, die Sichel zu führen, und am Ende sah der Schauplatz eher nach einem vergangenen Gelage, als nach einem geplanten déjeuner sur l’herbe aus.

Sie stapfte weiter kreuz und quer über die Insel, stieß überall auf das gleiche Gestrüpp, das von der Sichel so stark beeindruckt war wie ein Schiffstau von einer Nagelschere. Es gab niedergetretenes Gras zum Zeichen, dass Leute vor nicht allzu langer Zeit auf der Insel herumgelaufen waren. Auf einem der Trampelpfade gelangte sie zu der am Fluss gelegenen Seite, und als sie die Nesseln niedergerungen hatte, stand sie vor einem niedrigen Gebäude, dessen Rückseite eins mit der Ufermauer war.

Das Tor klaffte einen Spalt auf, die Sonne schien durchs Dach und drinnen auf ein Ruderboot, das mit einer Fracht aus leeren Bierdosen und Pizzaschachteln beladen war. Ein Feuer hatte darin gebrannt, die Planken angesengt und eine gestreifte Herrenunterhose halb verzehrt. Sein Bug zeigte auf eine Rampe, die fast in ganzer Breite durch die offene Rückwand zum Fluss hin abfiel und an einer Seite von Stufen und einem Rohr als Geländer zum Wasser hinunter begleitet wurde.

Agathe stieg aus den Gummistiefeln, legte Strickjacke, Rock und Unterhemd ab, löste mehrere Haken hinter ihrem Rücken, zog ihren großen rosa Schlüpfer aus, tastete sich die Betonstufen hinab und trat auf der untersten bis über die Knöchel ins Wasser. Die Rausch war kalt, klar und schnell. Das Geländer reichte fast bis auf den Grund. Sie packte es, watete ins Tiefe, warf sich in den Fluss und stöhnte auf, als die Kälte sie umschloss. Dann schwamm sie, nach Luft schnappend zur Mitte, wo die Sonne auf den Wellen funkelte.