21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

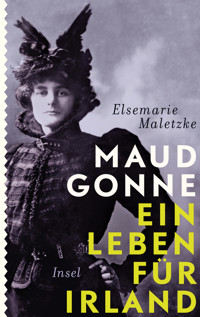

Sie war der Paradiesvogel des irischen Freiheitskampfs: Maud Gonne, sehr groß, sehr glamourös und sehr eigensinnig. Sie wurde 1866 als Tochter eines englischen Offiziers geboren – und so wie sie Irland liebte, so hasste sie das britische Empire.

Für die Rechtlosen war sie die »Frau von den Feen«, die Wunder bewirkte, für ihre Feinde eine »unkontrollierbare Revolutionärin«. Sie kämpfte auf Seiten der Pachtbauern gegen die Truppen der Landlords, stritt für republikanische Häftlinge, saß selbst im Gefängnis und gründete die erste politische Frauenorganisation Irlands. Unübersehbar und unüberhörbar forderte sie die Kolonialmacht heraus und riskierte jederzeit eine Kugel oder einen Schlag mit dem Gewehrkolben.

Sie war die große Liebe des Dichters und Nobelpreisträgers W. B. Yeats – und sie führte ein geheimes Doppelleben in Paris als Geliebte eines rechten Politikers und Mutter einer kapriziösen Tochter. Ihre spätere Ehe mit einem irischen Helden wurde zum Fiasko, aber ihr Kampfgeist blieb ungebrochen.

100 Jahre nach dem Oster-Aufstand, dem Fanal der irischen Unabhängigkeit, ist Maud Gonne noch immer eine Ikone des geistigen und militanten Widerstands. Elsemarie Maletzke erzählt anschaulich und unterhaltsam, wie aus der schönen Offizierstochter eine Revolutionärin und Irlands »heilige Johanna« wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Informationen zum Buch / Autor

Sie war der Paradiesvogel des irischen Freiheitskampfs: Maud Gonne, sehr groß, sehr glamourös und sehr eigensinnig. Sie wurde 1866 als Tochter eines englischen Offiziers geboren – und so wie sie Irland liebte, so hasste sie das britische Empire. Für die Rechtlosen war sie die »Frau von den Feen«, die Wunder bewirkte, für ihre Feinde eine »unkontrollierbare Revolutionärin«. Sie kämpfte auf Seiten der Pachtbauern gegen die Truppen der Landlords, stritt für republikanische Häftlinge, saß selbst im Gefängnis und gründete die erste politische Frauenorganisation Irlands. Unübersehbar und unüberhörbar forderte sie die Kolonialmacht heraus und riskierte jederzeit eine Kugel oder einen Schlag mit dem Gewehrkolben. Sie war die große Liebe des Dichters und Nobelpreisträgers W. B. Yeats – und sie führte ein geheimes Doppelleben in Paris als Geliebte eines rechten Politikers und als Mutter einer kapriziösen Tochter. Ihre spätere Ehe mit einem irischen Helden wurde zum Fiasko, aber ihr Kampfgeist blieb ungebrochen. Hundert Jahre nach dem Oster-Aufstand, dem Fanal der irischen Unabhängigkeit, ist Maud Gonne noch immer eine Ikone des geistigen und militanten Widerstands. Elsemarie Maletzke erzählt anschaulich und unterhaltsam, wie aus der schönen Offizierstochter eine Revolutionärin und Irlands »heilige Johanna« wurde.

Elsemarie Maletzke lebt als Autorin und freie Journalistin in Frankfurt am Main. Sie verfasste Reiseführer über Irland und Dublin und schrieb viel gerühmte Biographien, u.a. über die Brontës, Jane Austen und Elizabeth Bowen.

Impressum

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016.

© Insel Verlag Berlin 2016

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagabbildung: Porträt von Maud Gonne McBride / Bridgeman Images, Berlin

Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Simone Andjelkovic

eISBN 978-3-458-74538-9

www.insel-verlag.de

Elsemarie Maletzke

Maud Gonne

Ein Leben für Irland

Suhrkamp

Inhaltsverzeichnis

I

Roebuck House – Eine von Irlands schönsten Ruinen – Ein bemerkenswerter Intellekt im Dienst des Willens

Am Ende gab es nur noch dieses Zimmer in dem verschlissenen alten Haus in einem Vorort von Dublin, nicht weit von Donnybrook, wo achtzig Jahre zuvor ihr Leben in Irland begonnen hatte. Roebuck House war von hohen Bäumen und einem weitläufigen Garten umgeben. Ihre Schwiegertochter Kid und die Enkelin Anna wohnten hier; auch Sean, nun kein Gejagter mehr, sondern ein Staats- und Ehrenmann. Iseult, die in ihrer schrecklichen Ehe gefangen war, kam zu Besuch. Dann lagen Mutter und Tochter den ganzen Nachmittag zusammen auf dem Bett und redeten; beide herzkrank, beide Kette rauchend. Es gab das Radio, französische Romane, Patiencekarten, den Hund, die Kanarienvögel, Stickrahmen und bunte Seidenstränge. Wenn Anna anklopfte, bat sie die Kleine, die Vögel zu füttern, die Topfpflanzen zu gießen und den immer vollen Aschenbecher auszuleeren. Anna nannte sie nicht Granny, sondern Madame, wie es die meisten taten. Nur Iseult sagte Moura; es klang ein wenig wie Mama, ein Wort, das sie als Kind nicht hatte aussprechen dürfen.

Maud Gonne war über achtzig, eine »heilige Kuh der Revolution«, und »die schönste unserer Ruinen«, wie die jungen Dubliner Literati sie hinter ihrem Rücken nannten, wenn sie es einmal wagten, sonntags zum Tee bei ihr aufzukreuzen, und sich über ihre fleckige geäderte Hand beugten – eine Legende, die Muse des Nationaldichters W.B. Yeats und eine Überlebende der Schreckensherrschaft, gehüllt in schwarze Gewänder, sehr groß und hager mit hohlen Wangen und spinnwebfeinem Haar, das sie zu Schnecken gedreht über den Ohren trug. Nur die Augen erinnerten an die Erscheinung, die wie eine Göttin durch Dublin geschritten war.

In deinem Haar ist Grau. / Den jungen Männern stockt nicht mehr der Atem, / Wenn du vorbeigehst …

Doch auch das war schon über dreißig Jahre her; William Butler Yeats, der Traumfetzen1 geschrieben hatte, lange tot. Maud Gonne hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Anteil zu nehmen, die jungen Leute zu ermutigen, die Sache Irlands auf ihre Fahnen zu schreiben, aber im Grunde wollte sie, dass es endlich vorbei sei und sie als eine »Gefangene im Turm des Alters« frei käme.

1937, mit siebzig hatte sie ihre Autobiographie A Servant of the Queen geschrieben – wie immer unanfechtbar, als müsse sie als die »Heilige Johanna von Irland« eine Volksmenge agitieren. Aber was in dem Buch stand, war nur das halbe Leben und nur so wahr, wie sie selbst entschieden hatte. Yeats, der sie lange geliebt hatte und sich noch länger über sie aufregen konnte, notierte nach der Lektüre und einer schlaflosen Nacht: »Wie immer ganz sie selbst – ein bemerkenswerter Intellekt im Dienst des Willens. Kein Wille im Dienst des Intellekts.«

Fußnoten

Yeats, Liebesgedichte, S. 36

II

Thomas und Edith Gonne – Eine stark verkürzte Geschichte Irlands als englische Kolonie – Hungersnot – Tod der Mutter

Edith Maud Gonne, die Irland über alles liebte und das Britische Empire über alles hasste, war Engländerin. Sie wurde am 21. Dezember 1866 in Tongham bei Aldershot in der Grafschaft Surrey geboren. Ihr Vater, Hauptmann Thomas Gonne war dort mit seinem Kavallerieregiment stationiert. Er stammte aus einer wohlhabenden Londoner Weinhändler-Familie, die sich der besseren Gesellschaft zurechnete. Auch die Vorfahren der Mutter Edith Frith Cook waren Londoner und noch ein bisschen reicher und vornehmer als die Gonnes. Mauds Urgroßvater Cook hinterließ einen Velasquez, einen van Dyck und zwei Millionen Pfund, ein Vermögen, das, obwohl mit heutigen Gütern und Leistungen nicht wirklich kompatibel, etwa zwanzig Millionen Euro entsprechen würde.

Edith, das einzige Kind seines ältesten Sohns William, war früh verwaist und auf das Wohlwollen dreier Tanten angewiesen, die ihr zu verstehen gaben, dass mit keiner von ihnen zu rechnen sei. Die Elfjährige wurde in eine viktorianische Bildungsanstalt eingewiesen, die junge Mädchen für den Heiratsmarkt erzog, ohne sie dabei intellektuell zu überfordern. Ihre Ehe mit Thomas Gonne währte nur fünf Jahre. »Sie starb, ehe der Zauber ihrer Liebe verblasste.«1 Maud erinnerte sich an die traurigen Augen ihrer Mutter und dass sie »so schön und gerade gewachsen war wie eine Lilie«.

Die Erinnerung an ihren Vater war sehr viel ausgeprägter. Thomas Gonne stellte in einer Zeit, da Kinder der Oberschicht ihre Väter als eine Art Würdenträger wahrnahmen, die sie mit Sir ansprachen, eine Ausnahmeerscheinung dar; liberal und liebenswürdig, ein in sechs Sprachen geläufiger Kosmopolit. Für Maud war er Tommy. Er brachte Geschenke mit und schrieb lustige Briefe aus Wien, Kalkutta oder St. Petersburg, wo er – inzwischen zum Oberst befördert – stationiert war. Zu Hause zeigte er der Vierjährigen, wie man Hunde anfasste, Samenkörner in Töpfe steckte und Ableger zog. Tommy nannte seine Älteste »Schäfchen«, obwohl Maud niemals sanft war und selten tat, was man von ihr erwartete – anders als ihre jüngere Schwester Kathleen, ein braves kleines Mädchen, das vom Vater »Bär« gerufen wurde. Zum Haushalt gehörten auch echte Tiere, darunter ein Esel, auf dem die Kinder reiten lernten und an den Maud sich als »besonders engen Freund« erinnerte. Wenn er auf der Koppel in der Sonne lag, kuschelte sie sich an ihn und steckte den Kopf in sein würzig riechendes Fell. Bei Auseinandersetzungen mit dem Kindermädchen kam er zum Haus getrottet und plärrte zum Fenster herein, »als wolle er mir helfen, noch mehr Lärm zu machen«2.

1868 wurde ihr Vater nach Irland versetzt und auf dem Curragh, einem großen Militärstützpunkt westlich von Dublin stationiert. »Hier atmete ich zum ersten Mal die Luft der Freiheit«, schreibt sie – ungeachtet der Tatsache, dass Irland eine Kolonie war und die Briten die Männer, die für Irlands Freiheit kämpften, einsperrten. Doch wie viele ihrer Landsleute, die im Lauf der Jahrhunderte irischer als die Iren selbst geworden waren – redseliger, widerständiger, leichter entflammbar – und darüber allmählich ihrer steifen Oberlippe verlustig gingen, verfiel auch Maud dem Zauber ihrer Wahlheimat. Mit der Vehemenz einer Konvertitin würde sie sich später gegen ihre englische Herkunft wenden und einen irischen Urgroßvater reklamieren – ein Zweig ihres Stammbaums, der indes historisch als nicht sehr belastbar gilt.

Gesellschaftlich gehörten die Neuankömmlinge zur Kaste der Anglo-Iren, Nachfahren anglo-normannischer Invasoren und protestantischer englischer Siedler, die von den Eingesessenen durch Konfession, Status, Landbesitz und Treue zur Krone in einer Art Apartheid geschieden waren. Ihr Akzent, der sich der gälischen Kadenzen ihrer Umgebung enthielt, wurde als englisch empfunden, und obwohl viele seit längerer Zeit am Platze waren, gönnten ihnen die »echten« Iren den Begriff Heimat nicht. Wer Maud kränken wollte – wie der Dramatiker Sean O’Casey –, nannte sie die »Tochter des Obristen«, die in Irland immer eine Fremde bleiben würde.

Dabei war ein einig Land der Gälen eine romantische Fiktion. Auch bevor der erste Engländer seinen gepanzerten Fuß auf die Insel gesetzt hatte, war Irland keine geeinte Nation, sondern aufgeteilt in die Hoheitsgebiete gälischer Clanchefs, die sich gegenseitig bekriegten. Tatsächlich war es einer der ihren, der König von Leinster, der im Jahr 1169 einen normannischen Baron namens Strongbow einlud, ihm in Liebeshändeln beizustehen. Der nahm die Bitte um tätige Nachbarschaftshilfe zum Anlass für einen Eroberungszug. Eine Vorhut von zehn Rittern und siebzig Bogenschützen landete im Südosten und trieb dreitausend Verteidiger über die Klippen. Die Iren kannten weder Taktik noch Schlachtordnung, und ihre Tragik war, dass sie bis ins 20. Jahrhundert das Kriegsglück niemals lange genug wenden konnten, um die Herren, die sie überfallen hatten, wieder loszuwerden. Bereits Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der Großteil der Insel von einer Handvoll »alt-englischer« Familien regiert, die sich dort wie auf ihren privaten Ländereien zu Hause und kaum noch als Untertanen der Krone fühlten. Heinrich VIII., seit 1541 auch König von Irland, erinnerte sie daran, als er ihre Rebellion blutig niederschlug.

Den gälischen Iren kamen in den folgenden Jahrhunderten Stück für Stück ihr Land, ihre Rechte, ihre Sprache und ihre Kultur abhanden. 1649 überrannte Oliver Cromwell die Insel, massakrierte ein Drittel der Bewohner und verbannte den Rest in den kahlen Westen der Insel. Englische und schottische Siedler verdrängten die Bauern aus den fruchtbaren Grafschaften. Zwangsgesetze, nach denen Katholiken kein Land erwerben, kein Amt bekleiden und ihre Religion nicht ausüben durften, stießen sie in Armut und Abhängigkeit. Ein von französischen Truppen unterstützter Aufstand war 1798 nur kurzfristig erfolgreich. Zwei Jahre später drückte Premierminister William Pitt d.J. den Act of Union durch, der Irland das bisschen Selbstbestimmung wieder entzog, das es zwanzig Jahre zuvor durch die schrittweise Rücknahme der Strafgesetze erlangt hatte. Das nationale Parlament schaffte sich selbst ab, als die Abgeordneten – mit einer dreiviertel Million Pfund bestochen – der Union mit England zustimmten, und Irland wieder von Westminster aus regiert wurde.

Auf hohen Sockeln stehen heute in Dublin die Statuen der tapferen Männer, die dafür geliebt werden, dass sie an den Briten, den eigenen Landsleuten oder, nach einem Zitat von Friedrich Nietzsche, an der »schauerlichen Herrschaft des Unsinns und Zufalls« scheiterten. Auf dem zentralen Monument am Anfang der Straße, die seit 1925 seinen Namen trägt, steht Daniel O’Connell; das obere Ende beherrscht Charles Stewart Parnell – beide keine Männer des Schwerts, sondern Politiker, die Reformen ansteuerten, die Irland unter eigene Verwaltung gestellt hätten, ohne das Band zum Britischen Empire zu durchschlagen. Beide führten eine Massenbewegung an. O’Connell scheiterte an der Aufhebung des Act of Union; Parnell an seinem Verhältnis zu einer verheirateten Frau.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts durchlitt Irland das größte Trauma seiner Geschichte: eine Hungersnot, in der rund eine Million Menschen umkamen. Noch zwanzig Jahre vor Mauds Geburt war die grüne Insel ein dicht besiedeltes Agrarland, das nicht nur seine über acht Millionen Einwohner ernähren konnte, sondern mehr Lebensmittel aus- als einführte. Die Üppigkeit betraf allerdings nicht die westlichen Grafschaften, wo das Pachtland in unzählige winzige Kartoffeläcker unterteilt war, die immer mehr Menschen ernähren mussten. Noch heute sieht man dort in den Bergen die Bodenwellen der »lazy beds«, der ehemaligen Hügelbeete, mit denen die Abhänge bis hinauf ins steile, steinige Gelände onduliert sind.

Es war ein Wirtschaften von der Hand in den Mund. Als in den Jahren zwischen 1845 und 1851 die Kraut- und Knollenfäule übers Land zog und die Kartoffeln in eine stinkende schleimige Masse verwandelte, hatten nur die Großbauern etwas zuzusetzen. England, das eine Politik des laissez faire betrieb, eine Art Nichteinmischungspakt in die Wirtschaft, ließ seine Kolonie weitgehend im Stich. Während aus Irlands fruchtbarer Mitte noch immer Getreide und Vieh nach England exportiert wurden, verhungerten im Westen die Menschen auf ihren Äckern. Betteln war bei Strafe verboten. Auf den Diebstahl von zwölf Kartoffeln standen sieben Jahre Deportation nach Australien, auch für Mütter und Kinder. Selbstverständlich kehrten sie nie zurück.

Mit Hunger und Not kamen die Epidemien, Ruhr und Typhus. Der Autor William Carleton beschrieb die »ängstliche Verzweiflung« im Land, die gebeugten Gestalten »die Augen wild und hohl, der Gang schwach und schwankend«, die Straßen schwarz von Begräbnissen, und in den Suppenküchen strömten »wilde Meuten« zusammen, »zerlumpt, krank und ausgemergelt auf Haut und Knochen«3. Im County Sligo gingen im März 1847 sechshundert dieser Elendsgestalten bei Regen und Schnee fünfzehn Kilometer über die Berge, um in Delphi Lodge, dem Haus des Marquis von Sligo um Unterstützung zu bitten. Als sie eintrafen, saß das Hilfskomitee gerade beim Mittagessen und durfte nicht gestört werden. Nach Stunden des Ausharrens beschied man ihnen, dass keine Hilfe in Aussicht stehe, und die Bittsteller machten sich auf den Heimweg. Einige starben unterwegs an Entkräftung oder wurden vom Sturm in den nahen Bergsee geweht.

Der Großgrundbesitzer George Henry Moore in Mayo, der seine Leute von den zehntausend Pfund Preisgeld durchfütterte, die sein Pferd 1846 beim Chester Cup gewonnen hatte, dürfte eine Ausnahme gewesen sein. Die meisten Junker ließen ihre Brecheisen-Brigaden los, um die Hütten niederzumachen. Sir Robert Gore Booth, Großvater der »roten Gräfin« Constance Markivicz, die fünfzig Jahre später für die Republik kämpfen sollte, jagte eintausendfünfhundert Pächter von seinem Besitz und zahlte ihnen die Überfahrt nach Amerika. Auf das »bereinigte« alte Kulturland wurden Tausende von Schafen getrieben, die alles kahl fraßen und noch immer fressen. Kein Baumschössling entgeht ihrem Gemalme.

Als soziale Maßnahme galt die Zwangsarbeit, zu der die Bauern verpflichtet wurden. Acht bis zehn Pennys betrug der Tageslohn; für Frauen und Kinder die Hälfte.4 Auf diese Weise wurde die Eisenbahn nach Westen vorangetrieben und der Erne-Shannon-Kanal von unzähligen Schaufeln gegraben. Auch die Spuren sinnloser Projekte, die angeordnet wurden, damit nicht der Eindruck bedingungsloser staatlicher Barmherzigkeit entstand, sind bis zum heutigen Tag sichtbar: Straßen, die irgendwo im Moor enden, Steinmauern, die andere Steine einfrieden. Die Briten rekrutierten neunzig Prozent ihrer Indienarmee in Irland: junge Männer, die nur die Wahl hatten, zu verhungern, zu emigrieren oder als Kanonenfutter hinauszuziehen. Die große Hungersnot prägte das kollektive Gedächtnis der Iren bis weit ins 20. Jahrhundert und nährte einen tief empfundenen Groll gegen England, zumal sich die ökonomische Lage kaum besserte. Als Maud fünfzig Jahre später durch Donegal reiste, stand dem Land eine Katastrophe ähnlichen Ausmaßes bevor.

Nicht alle waren zu schwach, um sich zu wehren. Um 1850 formierte sich die Geheimgesellschaft der Irish Republican Brotherhood, deren Mitglieder sich nach einer alten keltischen Kriegerkaste Fenier nannten. Ihre Aktionen wurden von führenden Revolutionären allerdings nicht empfohlen. »Wir dürfen über den Schweinereien der Engländer nicht vergessen, dass die Führer dieser Sekte meist Esel, teilweise Exploiteurs sind und wir uns in keiner Weise für die in jeder Verschwörung vorfallenden Eseleien verantwortlich machen können«, schrieb Friedrich Engels an Karl Marx, nachdem er die Insel bereist hatte. Und über die Verhältnisse zwischen katholischen Bauern und ihren protestantischen Herren: »Wie oft haben die Irländer angesetzt, um zu etwas zu kommen, und jedes Mal sind sie ekrasiert worden, politisch und industriell. Sie sind künstlich, durch konsequente Unterdrückung, zur vollendet verlumpten Nation geworden […] Der Lumpencharakter steckt auch in der Aristokratie. Die Grundbesitzer, überall anderswo verbürgerlicht, sind hier komplett verlumpt. Ihre Landsitze sind mit enormen wunderschönen Parks umgeben, aber rundherum ist Wüste, und wo das Geld herkommen soll, ist nirgends zu sehen. Diese Kerle sind zum Totschießen.«5

Viele Angehörige der Oberschicht waren in Irland geboren und in England erzogen worden; andere mit irischen Adelstiteln erschienen nur einmal im Jahr zur Jagd auf ihren irischen Gütern und ließen Verwalter, die oft noch verhasster waren als die Herren selbst, die Pacht eintreiben. Indes gehörten nicht alle zum Lumpenpack. Es gab Grundbesitzer, die ihre Kunstsammlungen und Bibliotheken pflegten und politische Diskussionen beflügelten. In einem Land, dessen Bewohner jahrhundertelang durch Gesetz und Glauben von höherer Bildung ausgegrenzt waren, verbreiteten ihre »großen Häuser« den Geist der europäischen Aufklärung. »Das protestantische Irland hatte ungeheures Prestige«, schrieb William Butler Yeats, der selbst dieser dünnen Schicht angehörte, die er für die oberste Sahne hielt. »Aber wann immer der Versuch einer gemeinsamen Aktion unternommen wurde, in der Irland gegen England auftrat, war die Sache, so beherzt sie scheinen mochte, bald aus.«6

Der Schriftsteller John M. Synge stieß noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf seinen Wanderungen durch Wicklow auf »eine seltsame Zuneigung zur Gutsbesitzerklasse« und schreibt von »einer alten Frau, die mir mit tränenüberströmtem Gesicht erzählte, um wie viel einsamer die Gegend seit dem Weggang der ›Standespersonen‹ geworden war«. Im verwilderten Garten eines Herrenhauses fühlte sich Synge nicht nur an das Schicksal der ausgepressten Bauern, sondern auch an die Tragödie der herrschenden Klasse erinnert. »Die Landbesitzer können im Moment nicht mit besonderem Mitleid rechnen und haben es auch kaum verdient, und doch kann man nicht ganz vergessen, dass sie die Nachkommen einer im 18. Jahrhundert kühnen und hochkultivierten Aristokratie gewesen sind.«7

Die Stadt des Adels war immer Dublin. An der Mündung der Liffey hatten die Normannen ihre erste Burg gebaut: Dublin Castle, über Jahrhunderte der Sitz der englischen Regierung, Residenz des Vizekönigs, Mittelpunkt und Symbol kolonialer Macht. Dublin galt als die zweite Stadt des Empires, die es bis ins 18. Jahrhundert an Unterhaltungswert durchaus mit der ersten aufnehmen konnte. Ihre Lage zwischen Meer und Bergen bedeutend schöner als die Londons, ihre georgianische Architektur aus einem Guss und von bestem Geschmack, war sie von einem festlichen Sinn durchweht, der jeden Reisenden in Erstaunen setzte. Man liest von enormen Ausschweifungen und politischen Krawallen, von Künstlern, Gelehrten, Abenteurern und Paradiesvögeln. Händel dirigierte die Uraufführung seines Messias, Shelley sprach über den Sozialismus, im Theater flogen die Fetzen. Eine ruchlose Stadtplanung schlug Schneisen durchs murkelige Gewinkel und schuf grüne Plätze und breite Straßen. Am Fluchtpunkt ihrer Ost-West-Achsen wellen sich die blauen Dublin Mountains, auf denen die kleine Maud Gonne ihren ersten Schnee liegen sah.

Südlich der Liffey: gute Durchlüftung, Wohlstand und Ordnung, im Norden: Armut und Dreck, Ratten und Hungermief. Hier Baumbestand, Messingtürklopfer, Meilen schwarzer Staketenzäune und tanzende Boote am Pier; dort Straßen, wo die Kinder auch im Winter barfuß liefen und an Krupp und Tuberkulose starben. Vom größten Boulevard – Sackville Street, der heutigen O’Connell Street – waren es nur ein paar Schritte nach Monto, der Nachtstadt mit ihren Bordellen und Schnapsbuden, das größte Rotlichtviertel in der katholischsten Stadt des Empires; ein Gang über die Brücke und doch sternenweit entfernt. Die Kunde von Dublins dunkler Seite erreichte Floraville, das Haus von Oberst Thomas Gonne, vermutlich nicht einmal als Gerücht.

Vom Curragh war die Familie in den Vorort Donnybrook gezogen. Hier fand Maud eine Spielgefährtin: Ida Jameson, die Tochter des Dubliner Whiskeybrenners. Ihre Freundschaft sollte die Jahre überdauern und Maud ein erster Anker sein, als sie später kampfeslüstern nach Dublin zurückkehrte. Im Jahr 1870 verlief ihr Leben jedoch unkriegerisch. Die Presse war zensiert. Unruhestifter wurden sofort wegen Hochverrats verurteilt. Die Anführer der Fenier saßen im Gefängnis oder lebten wie John O’Leary im Pariser Exil. Das Militär war überall präsent. Soldaten in roten Röcken bummelten mit klirrenden Sporen durch die Straßen.

In Donnybrook wurde Mauds Schwester Kathleen geboren, und Edith Gonne, die wohl ahnte, dass ihre Töchter ohne sie aufwachsen würden, ließ den Vater versprechen, die beiden niemals in ein Institut zu stecken oder den Klauen der Londoner Tanten auszuliefern, denen Edith ihre einsame Kindheit schuldete. Kathleen war zwei, Maud vier, als ihre Mutter an Tuberkulose starb. Am Sarg nahm Thomas Gonne seine Älteste auf den Arm und sagte: »Du darfst niemals Angst haben, nicht einmal vor dem Tod« – was man vielleicht so redet, um vor den Kindern die Fassung zu wahren, aber für Maud war es die Flammenschrift an der Wand, das Leitmotiv ihres Lebens. Sie besiegte ihre kindliche Furcht vor den Erscheinungen, die nachts um ihr Bett gespensterten, und dem schwarzen Hund mit den feurigen Augen, der durch Donnybrook trabte und den außer ihr nur die kleine Ida sah. »Ich glaube, wenn man keine Angst hat, weder bewusst noch unbewusst, kann einem nichts passieren.«8

Furchtlos und unverwundbar – so würde sie sich der Welt zeigen. »Im Gehen wirft sie den Kopf lachend in den Nacken«, schrieb Yeats später über eine Demonstration, bei der Hunderte verletzt wurden und die Polizei eine alte Frau zu Tode prügelte. »Ich zähle die Glieder in der Kette der Verantwortung, ich zähle sie an den Fingern ab und frage mich, ob irgendeines aus meiner Werkstatt kommt.« Maud Gonne hätte dafür mehr als zehn Finger gebraucht, aber sie fühlte keine Skrupel. Sie war eine »entschlossene Frau mit einem Ziel«9. Und sie fürchtete sich vor nichts.

Fußnoten

SQ, S. 11

a.a.O., S. 14

Carleton, William, Der schwarze Prophet, in Macfarlane, Karte der Wildnis, S. 165

Ein Laib Brot kostete etwa 1 Shilling 2 Pence.

Marx/Engels, Irland, Insel im Aufruhr, S. 118

Yeats, Autobiographie, S. 401

Synge, In Wicklow, S. 13 und 32

SQ, S. 14

Maud Gonne and Inghínidhe na hÉirann, RTE2, auf Youtube

III

Vater Tommy – ein Haus in Howth – Das Ende der Freiheit – In den Klauen der Londoner Verwandtschaft

Nach Ediths Tod wurde Floraville für den Witwer mit zwei kleinen Töchtern ein zu schmerzlicher Ort. Er nahm die Bilder von der Wand, die ihn überallhin begleiteten – Porträts seiner Frau und seiner Ältesten sowie die Kopie eines Gemäldes von Fra Angelico – zwei goldene Engel –, das Edith auf der Hochzeitsreise in Florenz gekauft hatte. Thomas Gonne würde versuchen, sein Versprechen zu halten. Er ersparte seinen Töchtern das Institut, aber er ließ sie immer wieder in der Obhut mehr oder weniger geeigneter Erziehungsberechtigter zurück; ein ferner Vater, der in England, Indien, Bosnien und Russland stationiert war. Zu Hause walteten englische Kindermädchen und Gouvernanten, später eine Mademoiselle. Tommys fröhliches Erscheinen waren die Höhepunkte ihres jungen Lebens; sein Verschwinden brach ihnen jedes Mal das Herz. Von Maud wurde die Lücke mit ausschweifender Tierliebe gefüllt. Als Erwachsene umgab sie sich mit einem mobilen Streichelzoo – Hunden, Katzen und Affen –, der sie auf allen Reisen begleitete. Es war die Zeit vor den Quarantänegesetzen, und zumindest ein kleiner Vogel musste immer dabei sein, ob in der Schiffskabine oder in der Gefängniszelle.

Für einige Monate zogen Vater und Töchter nach Kildare. Maud, immer ein wenig schwach auf der Brust, begann zu husten. Das englische Kindermädchen Bowie traktierte sie mit Orangensaft und Lebertran. Der Arzt verordnete Seeluft, und die Familie zog noch einmal um. »Es hieß immer, ich ähnelte Mama. Und Mama war gestorben.« Das Wort Tuberkulose sprach niemand aus. »Du gehörst in Watte gepackt und darfst nie wieder ausgewickelt werden«, schrieb Tommy.1 Ihre neue Bleibe war ein kleines Haus gegenüber dem Bailey-Leuchtturm an der Spitze von Howth, der Halbinsel, die Dublin Bay im Norden wie ein kurzer Arm umfasst. Ins Fischerdorf Howth fuhr damals keine Tram, und das einzige Vehikel war ein Outside Car, ein hochrädriger Einspänner, in dem die Passagiere mit dem Rücken zueinander auf Bänken rechts und links der Deichsel saßen. Maud und Kathleen wurden hinaufgepackt und festgebunden, wenn der Mann mit der Karre am Wochenende zum Bahnhof in Sutton rumpelte, um Tommy abzuholen.

»Kein anderer Ort ist mir seither so reizend erschienen wie damals Howth. Manchmal hatte das Meer die Farbe von Mamas Türkisen.«2 Dann führte Bowie ihre Schützlinge zu den Ebbetümpeln am Fuß der Klippen, wo sie auf allen vieren so taten, als könnten sie schwimmen; offenbar stark beneidet von der Dorfjugend, die das Wasser mied, dafür geschickter im Klettern war. Den Mädchen war es streng verboten, sich allein auf den Klippenpfaden des Vorlands herumzutreiben. Dafür durften sie auf dem Hügel hinter dem Haus spielen, wo sie sich Nester im hohen dichten Heidekraut bauten und warm und windgeschützt zusammenhockten.

Die kleine Kathleen folgte der großen Schwester bei allen Unternehmungen. Nicht ganz so fix wie die Ältere, war sie Papas Aufmerksamkeit auch nicht ganz so gewiss. Und anders als Maud sollte sie ein weniger konfliktreiches Leben suchen. »Ich glaube, ich habe ihr einen schlechten Dienst erwiesen, als ich in unserer Kindheit alle Kämpfe für sie ausfocht und sie damit an der Entwicklung ihrer Willenskraft hinderte.«3 Wenn Kathleen unglücklich war, habe sie ihr durch ihre Zähigkeit und Energie oft das Leben gerettet. Politisch standen sie in entgegengesetzten Lagern, aber das tat ihrer Schwesterliebe keinen Abbruch.

Bowie – Hütchen, Handschuhe, Krinoline, Sonnenschirm, englischer Akzent – war kein Snob und machte sich bald in den Hütten von Howth bekannt. Ihre Ratschläge in Sachen Kinderkrankheiten waren ebenso willkommen wie ihre Wickel und Tinkturen. Die Einheimischen revanchierten sich mit Naturalien: Eiern, Pilzen, Seeschnecken und Buttermilch. Und während Bowie bei einer Tasse Tee am Herd verweilte, spielten Maud und Kathleen mit den strubbeligen, barfüßigen Kindern, teilten mit ihnen Pfannkuchen vom Rost und Kartoffeln aus dem Kessel. Den Töchtern von Oberst Gonne hatten diese Kinder nicht nur beneidenswerte Freiheiten voraus – sie kraxelten in den Klippen herum, nahmen Möwennester aus und trabten auf ihren Eseln über die Hügel –, sie gingen auch zur Schule, ein Privileg, das die besseren Kleider und die bessere Meinung, die jene von sich selbst hegten, nicht aufwogen. Die kleinen Rotznasen konnten lesen, schreiben und rechnen. Maud und Kathleen konnten es nicht. Sie rannten über die Heide und platschten mit den Jüngsten durch die Pfützen. Maud erinnerte sich an eine Frau, die ihr am Feuer die nassen Schuhe und Strümpfe auszog. »Gott helfe den armen Kreaturen, sie haben ja keine Mutter mehr.«

An den Hüttenwänden sah sie neben der Jungfrau Maria und dem Herz Jesu die Bilder der Männer, die für Irland gestorben waren. Wenn Bowie nicht hinhörte, flüsterte man ihr, dass es sich um Märtyrer handele, deren Seelen der Herr gnädig sein möge. Mehr war für die Ohren des kleinen Mädchens nicht bestimmt. Und mehr wollte das Kind auch nicht wissen. Dass die Gastfreundschaft strikt einseitig war, schien keinen der Beteiligten zu befremden. Eine Gegeneinladung in das Haus am Leuchtturm erging nie. Dort wurden zum Tee ihre silbernen Taufbecher gedeckt; undenkbar, dass eine schmutzige kleine Pfote danach griff. Die Grenze zwischen den Angehörigen der englischen Garnison und den Einwohnern von Howth war von unten nach oben unpassierbar.

Wo sie genau standen, erfuhren Maud und Kathleen bei einer Einladung nach Howth Castle. Tommy hatte seine Töchter zu einem Sonntagslunch im größeren Kreis bei Lord Howth mitgenommen. Obwohl sie standesgemäß in schwarzen Samt, rosa Seidenstrümpfe und Strohhüte mit Straußenfedern gekleidet waren, erregte ihr Auftritt in den Rabatten, wo die Kinder der Gäste Erdbeeren pflücken durften, Aufmerksamkeit und Schrecken. Oberst Gonne hörte beim Krocketspiel, dass seine beiden »sich wie die Wilden aufführten« und »schockierend unwissend« seien. Er nahm es nicht auf die leichte Schulter und erbat den Rat der Londoner Tanten. Danach wurde eine englische Gouvernante eingestellt, »lieb, aber dumm«4, die nicht viel bewirkte. Doch ihr Erscheinen bedeutete das Ende der Freiheit. Tommy war wieder in England stationiert, und die Schwestern überquerten samt Kindermädchen und Gouvernante die Irische See, um Großtante Augusta zu besuchen. Maud war acht, als sie und Kathleen nun doch in die Klauen einer Londoner Tante fielen.

Augusta Tarlton, die Witwe eines Geistlichen, lebte allein mit ihrem Schoßhund und umsorgt von acht Bediensteten in einem Haus am Hyde Park. »Im Grunde ihres Herzens hatte Tante Augusta Angst vor ihnen.«5 Der Hund war nicht stubenrein, und Mrs. Tarlton durchlitt mehrmals am Tag die Schmach, ihr konsterniertes Personal zur Beseitigung des Malheurs in Bewegung setzen zu müssen. Am Ende bat sie Mauds Gouvernante, vor der sie offenbar keine Angst hatte, mit Kohlenschaufel und Kaminbesen tätig zu werden.

Keine Scheu hatte Mrs. Tarlton, sich zum Markt in Covent Garden fahren zu lassen und dort um Obst zu feilschen, das den Großnichten abends auf kostbarem Porzellan als Dessert gereicht wurde. In weißen Musselinkleidern saßen sie an Tante Augustas Tisch vor einem halben Apfel oder einer angestoßenen Aprikose und machten sich Gedanken über das Wesen der Gastfreundschaft.

Nach einigen Monaten war die Tante der beiden überdrüssig und reichte sie an ihren Bruder Sir Francis Cook in Richmond weiter. Großonkel Frank war ungeheuer reich. Bei Sintra in Portugal hatte er das Landhaus Monserrate erworben, dessen pittoreske Erscheinung bereits von Lord Byron gepriesen worden war, und hatte dazu enorme Kunstschätze angehäuft, darunter auch den Velasquez und den van Dyck seines Vaters, die nach Mauds Ansicht, rechtmäßig seinem älteren Bruder William und dessen Erben, also ihrer Mutter und letzten Endes ihr, zustanden. In seinem Haus in Richmond waren eigens zwei Galerien eingerichtet, zu denen das Publikum an besonderen Tagen Zutritt erhielt, um die Sammlung zu bestaunen. Ansonsten war der Mann ein ebensolcher Kinderhasser und Geizkragen wie Mrs. Tarlton.

Seine Frau Emily, die Tochter eines englischen Kaufmanns in Lissabon, war Mauds Patentante und die einzige in der Cook-Verwandtschaft, die den kleinen Mädchen etwas mehr als flüchtige Aufmerksamkeit schenkte. Nach vielen Jahren an Sir Francis’ Seite war sie »alt und verblüht« und lief in ihrem schwarzen Seidenkleid und der Spitzenmantilla wie ein verlorener Geist durch die ganze Pracht und Herrlichkeit. »Onkel Frank gestattete ihr nicht einmal, den Wagen zu nehmen, um im Richmond Park auszufahren, und wenn sie nach London wollte, musste sie einen Einspänner mieten. Bei diesen Ausflügen kaufte sie prächtige Puppen für uns, aber die extravaganten Geschenke mussten geheim gehalten und das Geld dafür listig vom Haushaltskonto abgezweigt werden, das Onkel Frank jede Woche kontrollierte.«6

Die Bildung der Mädchen scheint auch in Richmond keine Fortschritte gemacht zu haben, und Tante Emily, die mit zarten Händen sehr schön Harfe spielte, war weder mit ihren musikalischen Fähigkeiten noch mit ihrem Französisch einverstanden. Ein Hinweis auf Mauds schwache Lunge brachte Oberst Gonne, der inzwischen als Militärattaché in Wien stationiert war, nach zwei langen Jahren zurück nach London. Er sammelte seine Töchter ein und zog mit ihnen nach Südfrankreich.

Maud sollte ihre traurige Tante Emily nicht wiedersehen. Nach deren Tod heiratete der Witwer eine »unternehmungslustige Amerikanerin, die genaue Vorstellung von den Rechten einer Frau hatte und seine Kontoführung übernahm«7. Dass Onkel Frank in dieser Ehe selbst schnell verblühte und verschied, empfand Maud als eine gerechte Fügung des Schicksals.

Fußnoten

Letters, S. 7

SQ, S. 17

SQ, S. 58

a.a.O., S. 19

a.a.O., S. 20

a.a.O., S. 24

a.a.O., S. 25

IV

Mademoiselle legt einen Grundstein – Leben auf dem Kontinent – Tante Mary und ihr Sekretär – Heiratsanträge – Die Vatertochter – Die Landliga – Mord im Phoenix Park

Das neue Heim zwischen Cannes und Grasse war umgeben von Veilchenfeldern und Orangenhainen. In Erinnerung an Floraville, das Haus ihrer Kindheit, nannten sie es Villa Fleurie. Tommy reiste ab, und eine tüchtige Mademoiselle übernahm die Zügel. Ihren Namen verrät Maud nicht, aber wir erfahren, dass ihr Hund Toutou und ihre Katze Catichat hießen, dass sie auf Disziplin hielt und in ihren Schülerinnen eine bisher ungekannte Freude am Lernen weckte. Bald gab es am Französisch der beiden nichts mehr auszusetzen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!