Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tombooktu

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Novela Histórica

- Sprache: Spanisch

Educado por su tío, el papa Calixto III, Rodrigo Borgia es un ejemplo de ambición y de habilidad política en una época en la que la mejor herramienta diplomática era el arsénico. Rodrigo Borgia quedó huérfano en su infancia, tutelado por su tío Alonso, que sería el papa Calixto III, aprenderá desde joven que, en la convulsa época que le tocó vivir, todo vale en la política. Su ambición fue tan grande como su habilidad diplomática y, en soledad tras la muerte de su tío el papa, alcanzará el trono de San Pedro con el nombre de Alejandro VI logrando también que se reconociera su progenie que usó para aumentar su riqueza en una época en que la mentira, los matrimonios concertados o el asesinato eran herramientas políticas. La novela Alejandro VI narra, usando la voz de Giacomino, vasallo y confidente de Rodrigo, la historia de una familia que llegó a ser la más poderosa de Europa para luego, uno a uno, ir sucumbiendo dramáticamente a manos de sus enemigos. Utiliza Mónica Berenstein su talento como narradora y nos recrea a la perfección la psicología de los Borgia y el ambiente político, artístico y social en el que vivieron. La habilidad de Rodrigo, el patriarca e instructor de sus hijos; la brutalidad de César, mitificado por Maquiavelo y que fue capaz de organizar un complot para acabar con la vida de su hermano Juan y ocupar su lugar como brazo militar de la familia; o la sofisticación y crueldad de Lucrecia, usada por su padre como amante y moneda de cambio en matrimonios políticos, se presentan con toda su carga histórica y literaria. Razones para comprar la obra: - Rodrigo Borgia es un personaje clave en la historia de Europa y en la historia de la Iglesia católica. - La historia se desarrolla en un lugar y una época tan sugerentes y atractivos como es la Italia del Renacimiento. - Junto a la vida de Rodrigo Borgia, la novela nos trae las intrigas, la corrupción, las alianzas políticas y los asesinatos de la época.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2007

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

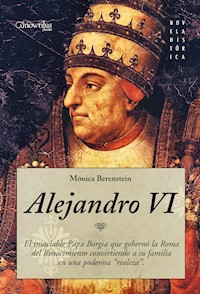

Alejandro VI

Alejandro VI

El insaciable Papa Borgia que gobernó la Roma del Renacimiento convirtiendo a su familia en una poderosa realeza

MONICA BERENSTEIN

Colección: Novela Históricawww.nowtilus.com

Título: Alejandro VI Subtítulos: El insaciable Papa Borgia que gobernó la Roma del Renacimiento convirtiendo a su familia en una poderosa realeza.. Autor: Mónica Berenstein

Copyright de la presente edición: © 2007 Ediciones Nowtilus, S.L. Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madridwww.nowtilus.com

Editor: Santos RodríguezResponsable editorial: Teresa EscarpenterProyecto editorial: Contenidos Editoriales s.r.l.

Diseño y realización de cubiertas: Florencia GutmanDiseño de interiores y maquetación: Ana Laura Oliveira

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

ISBN13: 978-84-9763-326-0

Libro electrónico: primera edición

A mi compañero de siempre, por su aporte intelectual y su permanente incentivo.

ÍNDICE

Prólogo

Echar las bases

El aprendiz

Los jóvenes cardenales

¡En nombre de la familia…!

Nace una dinastía

Doble vida, entre el amor y la intriga

Un trono para Rodrigo

El adiós a Vanozza

Paz para Roma

Redes de sangre

El imprerio de la “cantarella”

PRÓLOGO

Aún no despuntaba el día, pero su ansiedad lo había echado fuera de la cama. Mientras contemplaba el atuendo que en pocas horas luciría y que Giacomino con tanto cuidado había dejado acomodado sobre el bargueño,se dibujaba en su rostro una expresión de satisfacción.

Se sentía merecedor del lugar que ocuparía y que tanto esfuerzo le demandara ¡Nuevamente los Borgia ocuparían el centro del universo cristiano, y esta vez él, Rodrigo, sería su artífice!

No dejaba de pensar en Calixto III, su tío, y el primer Papa que había llevado ese apellido, quien con su insistencia logró convencerlo de seguir el camino de la religión. Pero en su interior estaba persuadido de que si aquél no le hubiera visto condiciones, seguramente no lo habría impulsado como lo había hecho. Ahora le tocaba simplemente disfrutar de su propio encumbramiento.

El mes de agosto quedaría en los anales de los Borgia como un símbolo: un 6 de agosto de 1457 había muerto Calixto. Ahora, nuevamente, en el mismo mes, pero treinta y cinco años después, el cónclave cardenalicio, tras días de aislamiento y reflexión lo había proclamado a él sucesor de Pedro. Su apellido podía sentirse muy orgulloso: nada menos que dos Papas, un verdadero premio para su noble origen.

Así como su tío había luchado con denuedo para unir a la familia y ubicar a la mayoría de sus miembros en posiciones de poder, él estaba dispuesto a hacer lo mismo con su prole y prepararía a César, el mayor de sus hijos, para seguir sus pasos en el futuro. Su carácter enérgico y vigoroso lo señalaba como el más apto para esa tarea. Aunque muy joven todavía, ya transitaba la carrera eclesiástica. Con apenas diecisiete años lo había ungido cardenal, a pesar de que por el momento su juventud no le permitía vislumbrar el brillante futuro que le esperaba y las ventajas de la carrera sacerdotal.

Todavía en ropa de cama, Rodrigo dio unos cuantos pasos por la habitación y volvió a sentarse. Repasó los detalles de su elección y los momentos de tensión que supo resolver con hábiles maniobras. El voto esperado llegó tras el tercer escrutinio durante la noche del once al doce de agosto, y lo había otorgado el cardenal Mafeo Gherardo, un anciano veneciano de noventa y cinco años, quien concedió el sufragio a cambio de una suma sustanciosa.

Pero también fueron importantes las seductoras promesas que debió repartir entre el resto de los electores: el cargo de vicecanciller, obispados, monasterios, y hasta una abadía en Subiaco, lugar paradisíaco donde él solía refugiarse con los suyos, escapando de los aires pestilentes de cada verano. Todo fue puesto sobre la mesa para compensar a quienes posibilitasen su ascenso. Así pudo finalmente obtener los quince votos imprescindibles para acceder a la conducción de los cristianos del mundo.

En pocos minutos recorrió con su memoria todo lo transcurrido en el cónclave. Sin abandonar ese aire de triunfo que lo acompañaba los últimos días, volvieron a su mente las imágenes de sus principales rivales: Ascanio Sforza y Giuliano de la Rovere. Cualquiera de los dos podría haberle arrebatado la victoria.

La situación del primero no era para nada despreciable: el cardenal Sforza contaba, en un principio, con siete votos seguros, lo cual implicaba una buena base como punto de partida. Pero Giuliano della Rovere estaba mejor posicionado: aventajaba al milanés con el favor de nueve cardenales. Además, también disponía de la complacencia de Carlos VIII de Francia, siempre, por una u otra razón, con las narices metidas en Italia. También la República de Génova le había prometido el aporte de cien mil ducados. Esos apoyos externos le hubieran servido para comprar los seis votos que le faltaban… y sin embargo fueron inalcanzables.

Cuando llegó la hora de decidir, los cardenales hicieron sus propios cálculos.

Con Ascanio Sforza como Pontífice quedarían a merced del poderoso ducado de Milán. Mientras que con Giuliano della Rovere, Francia encontraría un Papa dócil a su causa.

Esta disyuntiva fue entonces aprovechada por él, quien echó mano de su gran habilidad negociadora.

Utilizando su enorme patrimonio, acumulado a lo largo de toda su carrera, pudo hacer frente a cualquier oposición en el camino al solio pontificio; prometiendo a diestra y siniestra consiguió el voto que decidió su elección.

Poco importarían las palabras del obispo Bernardino López de Carbajal al inaugurar las deliberaciones que se sucedieron en la Capilla Sixtina. Atrás quedaba su invitación a elegir al más probo, aquél que pudiera remediar los vicios que por entonces aquejaban a la Iglesia de Cristo, especialmente el tráfico de los bienes sagrados.

Hacía muchos años que el Vaticano se comportaba como un Estado más, y el Papa, como su príncipe, tanto o más poderoso y violento que el resto de los príncipes cristianos. No era intención de Rodrigo Borgia cambiar esa situación. Por eso fue electo, por ofrecer más y más hábilmente.

En el momento del anuncio, cuando se abrió la ventana del palacio y la fumata blanca se dibujó elevándose al cielo, una voz proclamó frente a la muchedumbre agolpada en la plaza: Habemus Papam y la figura del valenciano Rodrigo Borgia apareció sonriente y carismática ante el clamor de la gente.

Tras la buena nueva, se olvidarían los días terribles acaecidos en Roma a la muerte de su antecesor, el Papa Inocencio VIII. En aquellos momentos la ciudad parecía haber sido abandonada al diablo: ladrones y asesinos se apoderaron de ella. En unas pocas semanas ocurrieron doscientos asesinatos. A duras penas se había conseguido imponer orden. A esa altura, la vacancia del trono pontificio representaba un verdadero peligro.

Por tal razón, la elección del Papa se tornó apremiante. Era menester decidir con urgencia la elección, pues el proceso ya llevaba varios días. Los cardenales confiaban en que, como en elecciones pasadas, el nombramiento de un nuevo Papa no sólo llevaría sosiego al mundo cristiano sino que además pondría fin en Roma al estado de anarquía que parecía haber devorado la calma de sus habitantes. Pero también serviría para desalentar a otras ciudades italianas con deseos de hegemonía.

Ciertos fenómenos producidos fueron interpretados como señales del advenimiento del Papa más poderoso de los últimos tiempos; así, la tarde del seis de agosto, día en que había comenzado el cónclave, se vieron en el cielo de Roma tres soles que parecían uno reflejo del otro: las gentes entendieron que era un indicio de que el que iba a ser elegido reuniría en sí el dominio de los tres poderes del pontificado: el temporal, el espiritual y el celestial, y que se hallaban representados en la triple corona de la tiara del Papa.

Por otra parte, esa misma noche, en lo más alto del palacio del cardenal Della Rovere, el pueblo estupefacto observó cómo se encendían espontáneamente dieciséis antorchas, cómo, tras pocos instantes, se apagaron todas menos una, que se mantuvo ardiendo hasta el alba. Conjeturas sobrecogedoras asaltaron el espíritu de los romanos: ¿Qué significaban esas antorchas que se habían apagado? ¿Se referían a uno de los tres poderes de la Iglesia? ¿Y si era así, a cuál?

El júbilo de Rodrigo había ido en aumento a lo largo de las jornadas festivas, pero el día de su coronación alcanzó su apogeo.

—Su Santidad, ¿se encuentra bien? —preguntó Giacomino con reverencia, cuando tras ingresar nuevamente en la lujosa habitación de Rodrigo, lo vió reclinado sobre un sillón.

—No te arrodilles, Giacomino, en privado no es necesario. Y no te preocupes —continuó— estoy disfrutando el resultado de la dura pelea que tuve que librar dentro de los muros Vaticanos. Aún no salgo de mi asombro… —y continuó como para sí mismo—: Yo, Rodrigo Borgia, “el elegido”; “el Vicario de Cristo”.

—Querido Giacomino, tengo muchos proyectos para mi familia, para los Estados Pontificios y para Italia toda. ¡Deja que me regocije un poco más, pues en lo sucesivo nos esperan días muy activos y no tendré tiempo para saborear esta conquista!

—Debería comenzar a vestirse —agregó tímidamente el viejo criado— Estaré esperando su llamado.

—¡Quédate hombre, y ayúdame ya! —y mientras Giacomino, tras santiguarse, comenzaba la tarea de vestirlo, Rodrigo no paraba de hablar.

—¡Mis mujeres lucirán majestuosas hoy! ¿A propósito, qué sabes de mi amada Julia? ¿Cuándo la viste por última vez? —interrogó ansioso.

—No la veo desde ayer —contestó Giacomino—, pero Gina, su criada, vino hace una hora para avisar que no se ha apartado de Lucrecia, y que ambas habían tomado un baño con hierbas aromáticas, pétalos de flores y aceites y que luego de secadas, la misma Gina les había extendido un ungüento suavizante sobre la piel. Luego las vistió y las dejó recorriendo juntas de un lado al otro el palacio, mientras esperaban el momento de partir para el Vaticano.

El criado finalmente terminó con su tarea.

El rostro de Rodrigo reflejaba la emoción del momento. Se contempló satisfecho en el espejo veneciano de dos cuerpos y volviéndose a su sirviente le dio un golpecito en el hombro.

—¡En marcha Giacomino, el mundo nos espera!

II

Hacía doce días que Roma festejaba en las calles la elección del Sumo Pontífice, el número 218 en la sucesión de Pedro.

Bailes, bullicio en las tabernas, gentes reunidas en pequeños y grandes grupos conversando animadamente, colgaduras brillantes en los frentes de las casas, alabanzas en honor a Borgia en tapices pendientes de balcones; todo mostraba la alegría de Roma por tener nuevo Papa.

La escalinata de la Basílica de San Pedro ofrecía el escenario perfecto para su entronización. Nunca se había visto tanto lujo y suntuosidad. Nadie faltó a la cita: estaban presentes los embajadores de las potencias italianas; el cuerpo de los cardenales, cada uno de los cuales se hallaba acompañado por un cortejo de doce escuderos; señores de ciudades y castillos dependientes de la Iglesia; obispos y sacerdotes.

El maestro del ceremonial, abate Burkhardt, con ojo de lince, cuidaba que ningún detalle fuera pasado por alto, y que todos los invitados ocuparan la posición que les correspondía.

Rodrigo, vestido de obispo, atravesó la basílica y se detuvo en las gradas. Allí se sentó. Los canónigos pasaron a besarle los pies, seguidos luego por los cardenales. Más tarde, él mismo ofició la misa sobre el altar de San Pedro. Al finalizar ésta, llegó el gran momento.

Entonces, ante una multitud de fieles, el decano de los cardenales posó sobre la cabeza de Rodrigo la tiara, y pronunció la fórmula ritual:

Recibid la tiara adornada con las tres coronas, y sabed que sois el padre de los príncipes y de los reyes, el guía del mundo, el vicario en la tierra de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien se dé honor y gloria por los siglos de los siglos.Amén.

Al mismo tiempo, el alto prelado le entregó el cayado de pastor fabricado en madera de ébano ornamentada con el puño cubierto de esmeraldas y rubíes, tras lo cual lo besó en una y otra mejilla.

La imagen de Rodrigo transformado en Papa petrificó a Giacomino, quien escondido detrás de una columna presenciaba la ceremonia. El fiel servidor había perdido el habla frente a la imponente presencia de su amo. Encandilado ante su sagrado, porte se encontraba aturdido. A pesar de llevar tantos años de servicio a su lado de pronto se dio cuenta de que en adelante no sabría cómo tratarlo.

Viéndolo con sus ropas pontificales, se sentía mucho más intimidado por su señor. Alto y corpulento, su figura se coronaba con una cabeza noble, con ojos negros muy penetrantes, labios llenos y rasgos sensuales que habían servido a su dueño para seducir a sus fieles y especialmente a muchas mujeres, su gran debilidad.

Luego se iniciaría la marcha entre las calles engalanadas para tan histórico acontecimiento. Enmarcarían el cortejo cuyo destino sería la toma de posesión del palacio de San Juan de Letrán, sede del obispado de Roma, del que Rodrigo también se haría cargo como marcaba la tradición.

Arcos alegóricos fueron erigidos simbolizando la gloria del Papa. En las inscripciones podían leerse alusiones a Julio César, figura con la que se lo comparaba. Con soberbia una de ellas proclamaba:

Roma era grande bajo César.Ahora es más grande aún. César era un hombre. El Santo Padre es un Dios.

Trece compañías de armas precedieron la comitiva detrás de la cual se encolumnaban los familiares y la Casa del Papa. El estandarte era llevado por el conde Antonio della Mirandola, y el Santo Sacramento, conducido por un conjunto de prelados. Detrás iba el Papa, montado en una yegua blanca con los extremos de su manto sostenidos por dos cardenales. Cerraban la procesión, calculada en aproximadamente diez mil almas, miembros de la curia, órdenes religiosas y cofradías. Nunca se había visto coronación igual. Los cánticos en honor al nuevo Papa acompañaron su paso ceremonioso durante todo el recorrido.

El castillo de Sant’Angelo también fue decorado para la ocasión: en la cúspide de su torre central se levantaba un estandarte de doce metros de altura adornado con el escudo del Papa español: a un costado las armas de los Borgia, sobre fondo oro un toro rojizo; del otro lado, tres franjas negras y todo coronado por la tiara y las llaves del Reino, símbolo de San Pedro. Completaban el cuadro otros dos estandartes que representaban las insignias de la Iglesia y la del pueblo romano.

Al pie del castillo, los judíos romanos aguardaron al pontífice para presentarle el libro de la Torá, sobre un pupitre rodeado de cirios. Según la tradición, Rodrigo al llegar pronunció la fórmula ritual:

Reconocemos la Ley, pero condenamos vuestra interpretación, porque aquél de quien decís que debe venir ya ha venido, y es Nuestro Señor Jesucristo, como nos lo enseña y predica la Iglesia.

De esta forma los autorizó a continuar viviendo en medio de los cristianos de Roma. Si bien Papas anteriores habían completado la escena arrojando la Torá al suelo, Rodrigo omitió la injuria mostrándose más tolerante que sus antecesores; realmente le repugnaba humillar a tal punto a esos hombres con los que había aprendido a convivir desde su arribo a Italia y hacia los que no sentía odio alguno.

Por momentos, la caminata que unía San Pedro y Letrán se hizo lenta. El Santo Padre pareció desfallecer por instantes. El pueblo y el cortejo lo apretujaban en su deseo de tocarlo o por lo menos estar muy cerca de él.Tal vez así sentían que les sería otorgada algo de su supuesta santidad.

El arribo a Letrán demoró horas. En un momento del recorrido Rodrigo incluso necesitó unos minutos para reponerse y continuar la marcha. En esos instantes no pudo menos que pensar en su patria. No tardaría en llegar la noticia del feliz suceso a Valencia y a Játiva, su ciudad natal. Allí se celebraría con toda pompa el encumbramiento del Papa valenciano.

Luego de la prolongada ceremonia, agotadora hasta para un físico robusto como el suyo, el nuevo Papa Borgia se dirigió al Palacio Vaticano, su nueva residencia.

Tras tan fatigosa jornada, Rodrigo sólo deseaba descansar y hacer planes para el futuro.

Recorrió con la mirada la nueva habitación en la que a partir de ahora reposaría y que formaba parte del conjunto de los aposentos papales.

—Su Santidad, ¿desea algo? —casi susurró su fiel criado.

Sin escucharlo, Rodrigo volaba con su imaginación, pensando en la nueva etapa que comenzaría a vivir la familia Borgia bajo su égida.

—¿Qué haces allí, Giacomino? Por hoy no necesito nada más. Aunque no estaría nada mal compartir la dicha de este momento con mi amada Julia y tomar un bocado con ella. Ahora que pasó la emoción del día, reparo en que muero de hambre ¡Pero, hombre! ¡No te quedes ahí parado! ¡Lo primero es lo primero! ¡Ve y tráeme a Julia!

Giacomino seguía allí, casi sin pestañear. No sabía cómo conducirse ante tan omnipotente presencia.

Por fin se animó.

—Santo Padre, antes de retirarme, quisiera, si es posible, hacerle una pregunta —murmuró inclinándose.

—Ya te dije, buen amigo, que en privado no era necesaria tanta formalidad. ¿Qué deseas saber? Te responderé con gusto.

Alentado, Giacomino se atrevió:

—Usted ha elegido como Papa, el nombre de Alejandro VI. Me gustaría saber por qué.

—Pues bien —respondió Rodrigo, satisfecho por el interés de su servidor—, sabrás que en la historia del Papado hubo un Santo Padre, muy valiente, Alejandro III, que se atrevió a enfrentar al poderoso emperador Federico Barbarroja.

—¡Vaya apodo!—rió ingenuamente Giacomino.

Algo molesto por la interrupción, continuó Rodrigo:

—Este rey, que en el mil cien gobernó sobre Alemania durante cerca de setenta años, se atrevió a enfrentar a la Santa Sede, no reconociendo la superioridad del poder papal sobre el poder real.

—¡Qué coraje! —Giacomino parecía un niño atrapado en las redes misteriosas de un cuento fantástico.

—Sin embargo, Barbarroja no fue el primero en plantear esa idea. Simplemente había asumido su posición en un viejo duelo en el que se enfrentaba a quienes consideraban que los Papas debían limitar su poder a la esfera espiritual correspondiéndole al imperio la dirección de toda la cristiandad y aquellos que sostenían la supremacía del Vaticano frente a toda otra autoridad. La lucha descarnada entre los dos bandos, identificados con los nombres de gibelinos los primeros y güelfos sus contrarios, ensangrentó la historia de Italia durante años —continuó Rodrigo.

—¡Válgame Dios!

—La paciencia del Vaticano fue colmada —siguió Rodrigo— cuando de entre sus mismas entrañas surgió un Papa gibelino que ratificó los derechos del Imperio poniendo en desventaja a Roma, a la que consideró un feudo más del Imperio.

—¡Qué herejía! —no se pudo contener el simple Giacomino.

Esta vez Rodrigo no se impacientó con su servidor. El relatar los hechos del pasado que su implacable memoria traía al presente, era uno de los elementos de su personalidad que habían siempre colaborado con su ingente ambición. El otro era la prodigiosa capacidad de analizar esos hechos y extraer de ellos su verdadera esencia. En ese momento, en que narraba a su humilde sirviente un suceso de la antigua historia, al transmitirlo, en otro rincón de su mente, lo analizaba, como hiciera una y otra vez, en cada oportunidad en que se lo había mencionado.

Continuó hablando como para sí, en voz baja, la mirada perdida.

—Una herejía, sí, pero no fue eso lo peor. Federico Barbarroja publicó diversos escritos en los que anunciaba que el Papado debía subordinarse al Imperio.

Rodrigo tenía una voz profunda y llena, y narraba en forma excelente, con la entonación exacta. Por eso cautivaba a sus auditorios. Esta vez no hizo menos. Giacomino lo escuchaba absorto; bebía de sus palabras como de un exquisito vino. Por eso, olvidando las formas, volvió a interrumpir.

—Disculpe, Su Santidad, pero no comprendo cómo ese pagano emperador no fue expulsado de la Iglesia.

Rodrigo se volvió hacia su criado y lo observó con curiosidad:

—Eres más inteligente de lo que siempre creí, amigo mío —sonrió, divertido por su descubrimiento.

—Adriano IV pensó lo mismo que tú, pero no había llegado hasta entonces la oportunidad. Fue allí que estuvo dispuesto a excomulgarle, pero su muerte en 1159 le impidió finalmente realizarlo.

—A partir de ese momento el enfrentamiento se tornó inevitable y fue entonces cuando entró en escena el nuevo Papa, aquél a quien yo considero todo un héroe y el que me inspiró el nombre que adopté: ¡Alejandro III! —la voz de Rodrigo se elevó rotunda.

—¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo?

—Alejandro formó una liga con las ciudades italianas del Norte y enfrentó con ella al obstinado Barbarroja. No sólo derrotó a las tropas imperiales sino que además se hizo reconocer como único pontífice. Al emperador no le quedó más remedio que firmar la paz con las ciudades lombardas —Rodrigo llegaba satisfecho a la culminación de la historia.

—¡Qué valiente! —acotó Giacomino.

—Así es. Y gracias a su valentía el papado recuperó su poder y se asentó sólidamente.

Con esa actuación, Alejandro se ha ganado toda mi admiración. Supo poner en su lugar las pretendidas ambiciones del emperador y recuperar para la Iglesia su dominio universal.

La historia continúa, pero la dejaremos para otra oportunidad…Y eso es todo, Giacomino. ¿Ha quedado satisfecha tu curiosidad? —preguntó el Papa indulgentemente.

—Totalmente. Sólo una cosa más, Santidad, ¿qué fue del emperador hereje?

—Federico Barbarroja murió ahogado en 1190 al intentar cruzar el río Saleph, durante la Tercera Cruzada emprendida contra Saladino —concluyó Alejandro.

—¡Merecido final para semejante enemigo de la Iglesia de Cristo! —exclamó entusiasmado el viejo criado.

Al volver a la realidad súbitamente recordó la indicación que antes le había hecho el Santo Padre.

—¡Desdichado de mí! ¡Con su narración tan erudita e interesante había olvidado por completo su orden! ¡Le suplico me perdone, Su Santidad! ¡Voy corriendo a Santa María in Pórtico a buscar a la bella Julia Farnesio! —y aterrado por su imperdonable falta se dispuso a marchar precipitadamente, pero un gesto del Papa lo contuvo.

—Espera, Giacomino —éste se detuvo en seco— No te tortures por tu olvido.Yo también me distraje hablando.Ya es demasiado tarde. Julia se debe haber retirado a descansar y a mí no me vendría mal hacer lo mismo. Ha sido para todos un día agotador y mañana deberé estar bien descansado. Comeré algo y luego me acostaré.

—¿Qué le apetecería, Santidad? —preguntó obsequioso el criado.

—Cualquier cosa, algo liviano. Lo que haya quedado estará bien, aunque sea algo frío. No es momento para encender los hornos de la cocina —Rodrigo era de paladar módico, aunque le gustaba la buena mesa, pero en esos momentos sólo deseaba algo frugal y acostarse.

A los pocos minutos Giacomino regresó con una bandeja que depositó sobre una mesita de ébano que estaba junto a una cómoda, luego de colocar encima un pequeño mantel ricamente decorado. En un gran plato de madera había un trozo frío de pastel de hojaldre de pollo con salsa de jengibre, pimienta y azafrán, medio pan candeal y un poco de ensalada. Junto al plato un vaso de cristal veneciano con vino rojo, una cuchara y un cuchillo de cobre.

—Gracias, Giacomino. Ahora retírate. Luego de cenar, rezaré en agradecimiento a Jesucristo por el honor que se me ha hecho y me dormiré.

—Hasta mañana, Santidad —se despidió el criado doblemente satisfecho.

Él también se encontraba extenuado y además había recibido una lección de historia que echó a volar su imaginación. Nunca había escuchado hablar del Papa Alejandro III, pero pensaba que tuvo muy buenas razones para enfrentarse a ese tal Barbarroja.

En cambio, Rodrigo quedó pensativo. No había dicho todo lo que representaba también el nombre elegido para ejercer su pontificado: la gloria alcanzada por otro grande y que su ambición soñaba imitar; la epopeya de Alejandro Magno, de Macedonia.

Con la sola luz de una vela junto a su lecho, se sumergió lentamente en un sueño profundo y dichoso.Así, en esa noche del verano romano, Alejandro VI concluyó el primer día de su reinado sobre los cristianos del mundo, reinado que estaba seguro sería recordado por los siglos de los siglos.

ECHAR LAS BASES

Aún sentía la respiración entrecortada del padre. Rodrigo no podía arrancar de su mente la imagen de la cama donde aquel cuerpo consumido yacía esperando la partida de este mundo.

Sin embargo, el lecho ya estaba vacío.

Todavía, el hedor de la muerte se mezclaba con el de las flores marchitas e inundaba la habitación a pesar de que la madre ya había comenzado a ventilarla.

Aunque don Jofre Borja y Oms abandonara finalmente este mundo, todavía su presencia flotaba en el aire, espesándolo. En su despedida, la pequeña comunidad aristocrática de Játiva había acompañado a los familiares. Los Borja, los Lanzol, los Mila, las tres familias aliadas, todas originarias de Valencia, se hicieron presentes para rendir el último adiós a quien en vida había honrado con sus acciones a los suyos.

El pequeño Rodrigo no se apartaba de Pedro, su hermano mayor, y junto a él había seguido de cerca el luctuoso suceso. Por momentos lloraba, especialmente conmovido al ver a su madre que entre sollozos recordaba escenas vividas junto a su padre.

Tras los funerales, esa gris mañana de 1441, su tío Alonso, por entonces obispo de Valencia, lo mandó llamar.

—Querido sobrino, desde que tu padre enfermó, tu madre, previendo este final, decidió confiarme tanto tu educación como la de tu hermano. De las niñas se encargará ella. Lo he aceptado y me siento halagado por la confianza que me ha demostrado y fundamentalmente por la posibilidad de que a través de ustedes los Borja se destaquen aún más.

Rodrigo escuchaba con respeto lo que su tío le decía, pero estaba muy lejos de entender esas palabras. Para él, la idea de familia se limitaba a sus padres y su hermano, al que siempre acompañaba disfrutando de su compañía.

Alonso ante el silencio de su sobrino continuó.

—Seré el tutor de ambos. Con tu hermano hablaré luego. En cuanto a ti, seguirás como tu primo la carrera eclesiástica. Honrarás la memoria de tu padre esforzándote en conquistar una sólida formación. Estoy casi seguro de que siguiendo este camino, y bajo mi amparo, el destino te reserva un importante lugar —agregó casi premonitoriamente—. Aportarás al apellido Borja todo el brillo proveniente de la educación que comenzarás a recibir y que seguramente sabrás aprovechar con tu inteligencia. Por el momento, continuarás tus primeros estudios en Valencia.

El niño tuvo que hacer ingentes esfuerzos para contener el bostezo y sólo atinó a contestar escuetamente:

—Está bien, tío —pensando que con ello se liberaría del pesado discurso y podría recorrer las calles del pueblo con su caballito, como le gustaba hacerlo con frecuencia.

—Luego completarás tu formación en una buena Universidad —continuó Alonso indiferente al aburrimiento del jovencito—.Tal vez la de Bolonia —remató, pensativo.

Rodrigo escuchó atentamente las palabras concisas de su tío y con sus apenas nueve años entendió que no debía pronunciar el más mínimo comentario. El tono grave con el que le había anunciado su decisión alcanzó para saber que no habría posibilidad para ningún cuestionamiento.

Tras tan agotador encuentro, Alonso decidió comentarle a su hermana las decisiones que había tomado con respecto a Rodrigo.

La charla con su sobrino menor había sido lo suficientemente clara para no dejar dudas con respecto al futuro no sólo del pequeño sino de la familia toda.

Por el momento lo esperaba la corte de don Alfonso V, rey de Aragón, donde desde hacía tiempo ejercía funciones como su secretario privado gracias a sus conocimientos en derecho y diplomacia.

La tarea junto a Su Majestad era absolutamente agotadora, pues llenaba todas sus horas y apenas le dejaba espacio para sus asuntos personales. El carácter compulsivo y ambicioso de su señor lo obligaba con frecuencia a pensar estrategias que lo ayudasen a prevenir conflictos siempre latentes. El monarca, receloso de sus posesiones debía cuidar de ellas frente a las ambiciones francesas continuamente dispuestas a arrancar alguna tajada territorial.

Con frecuencia y en su calidad de consejero, Alonso se veía obligado a desplegar toda su capacidad creativa para persuadir al rey y poner freno a su política exterior agresiva.Y eso no era todo. Además debía hacerse cargo de la formación del príncipe Fernando, hijo bastardo de “El Magnánimo”.

Con el pensamiento puesto en lo que dejaba atrás, finalmente don Alonso Borja partió rumbo al palacio real, acompañado por el incondicional Francisquito.

Durante el recorrido, su sirviente le comunicaría una noticia intranquilizadora. Pero decidiría no preocuparse por el momento y volver sobre ella más adelante.

II

Llegado a la Corte de Aragón, la presencia del obispo de Valencia, Alonso Borja, fue anunciada al rey Alfonso, quien inmediatamente ordenó que fuera traído ante su presencia.

—Querido amigo, espero no haberlo importunado en medio de su dolor por la muerte de su hermano político, pero debo comunicarle que lo necesito a mi lado, en estos días más que nunca —dijo con ánimo de justificar tan urgente llamado.

—Sabrá Su Majestad, que estoy a su entera disposición, en todo momento y ocasión. Usted conoce de mi lealtad a su persona y al reino y creo nunca haberle defraudado. Desde un principio puse esos intereses y los suyos propios, junto con el servicio al Señor, por encima de cualquier otra consideración personal.

—¡Lo sé, lo sé, mi estimado Borja! También yo he tratado de compensarle sus desvelos y sus grandes trabajos, ¡que los ha tenido, sin duda!

—¡Y bien generoso que ha sido con mi humilde persona, Majestad! —Alonso había aprendido hacía ya mucho que a los poderosos les gustaba recibir continuamente el agradecimiento por los favores y prebendas que otorgaban.Alfonso V no era la excepción. El rico obispado de Valencia, recibido en 1429 y su nombramiento como preceptor de Fernando, el hijo ilegítimo y heredero de la corona de Aragón, eran los beneficios reales que nunca olvidaba de agradecer al monarca.

—¡Bueno, monseñor! ¡Creo que ya nos hemos adulado lo suficiente! ¡Es tiempo de que hablemos de aquello por lo que lo he convocado!

El monarca sabía combinar la formalidad de su dignidad con la campechanía en el trato con sus cortesanos, en dosis tan apropiadas, que lograba la obediencia sincera y afectuosa de ellos.

—Usted conoce en profundidad la situación de Nápoles y los enfrentamientos que por su dominio hemos tenido con Roma y con Francia —continuó el rey—. Si bien las relaciones con esta última han empeorado puesto que los Anjou no han cedido en sus pretensiones de conservar el reino, esta vez la suerte está de nuestro lado: la ofensiva lanzada hace unos meses está dando buenos resultados. Han manifestado su apoyo a nuestra causa no sólo el pueblo aragonés, sino también muchas familias catalanas residentes en Nápoles entre las que se cuenta una rama de su honorable familia. Pero además, los más importantes condotieros al servicio de la Casa de Anjou han quedado fuera de acción.

—¡Son excelentes noticias, Majestad! —proclamó Alonso, contagiado por el entusiasmo real.

El obispo conocía bien de cerca las ambiciones de su rey y sabía que no dejaría escapar la oportunidad de arrebatarle a los Anjou la corona de Nápoles. Después de todo, el rey Alfonso no hacía otra cosa que seguir las huellas dejadas por sus antecesores: una política exterior abiertamente expansionista.

—¿No sería más prudente, si me permite Majestad, esperar y ver cómo moverá sus fichas Castilla, tan cerca de Francia? –interrogó don Alonso, buscando poner freno al sentimiento triunfalista de su rey.

Alfonso V “El Magnánimo”, de Juan de Juanes. Trasladó su corte a Nápoles, desarrolló un importante mecenazgo cultural que se convirtió en uno de los focos de entrada del humanismo renacentista en el ámbito de la Corona de Aragón.

—No debemos por el momento preocuparnos por los castellanos, ya que ellos están muy entretenidos guerreando con los moros. Por el contrario, querido Alonso, debemos actuar rápidamente aprovechando la favorable situación a la que hemos llegado: ¡nuestra influencia en la zona nos demuestra que ha llegado el tiempo de demostrar quienes somos! —concluyó el rey, pulverizando el argumento de Alfonso. En efecto, Aragón se había desentendido de la guerra contra los moros y eso le daba libertad para desplegar sus ambiciones de hegemonía en la región marítima del Mediterráneo.

Hasta el momento, había demostrado poder lograrlo y Alonso, si bien confiaba en su señor, temía que una estrategia de tal envergadura también podía precipitarlo al vacío si no era debidamente madurada.

—¡Pero no lo he mandado a llamar sólo para comunicarle estas noticias, monseñor! En estos días deberé ausentarme. Viajaré a Italia y quiero que usted se encargue de los asuntos pendientes y esté listo para cualquier negociación que se presente en caso de ser exitoso mi avance en el sur.

—Bien, Majestad. Aquí estaré esperando— concluyó Alonso y se despidió de su señor con una reverencia .

Tal como lo había predicho Alfonso V, la caída de Nápoles se había convertido en un hecho anunciado y se hizo realidad en el verano de 1442, apenas pasados unos meses de su entrevista con el obispo de Valencia.

Don Alfonso estaba exultante. ¡Por fin concretaba su sueño! Había sabido aprovechar la inmejorable oportunidad que casi en bandeja le sirviera el destino y entraba victorioso en la capital del reino, decidido a gobernar desde allí sus dominios.

Su ingreso a Nápoles fue tal y como lo había imaginado: en una carroza dorada tirada por cuatro caballos blancos recorrió las calles, saludado por la muchedumbre que vitoreaba su presencia.

Terminados los festejos, Alfonso V, ahora también Alfonso I de Nápoles, solicitó urgentemente los servicios de su secretario privado. Mandó a llamar al obispo de Valencia quien se hizo presente esta vez en el Palacio Napolitano, nueva residencia del rey aragonés.

—¿Recuerda, cuando hace poco, en Valencia, le anticipé que Nápoles caería en nuestras manos? ¡Pues no me había equivocado! ¿verdad? —exclamó Alfonso mientras se estrechaba en un efusivo abrazo con el sonriente obispo Borja.

—¡Lo felicito, Majestad, por su éxito! —Alonso no dejaba de admirar la ambición y voluntad de su señor.

—Estimado Alonso, nuevamente debo apelar a su sabiduría para que me aconseje cómo resolver la cuestión con el Vaticano. Como sabrá, el Papa Eugenio IV fue destituido por el concilio de Basilea, por lo que se halla muy debilitado. Quizás sea éste el momento más oportuno para asestarle el último golpe. No puedo perdonar las demostraciones de apoyo a los Anjou.

—Sin embargo, si me permite Su Majestad —replicó Alonso— no aconsejaría una solución tan drástica. Por lo menos no es políticamente oportuna.

—¿Y qué sugiere entonces, monseñor? —preguntó algo irritado el rey.

—Pues… todo lo contrario —respondió flemáticamente el obispo.

—¡Explíquese, hombre! —estalló Alfonso.

El consejero dejó ir su mirada a lo lejos, a un punto indefinido de la habitación, como hacía siempre que necesitaba concentrarse para desarrollar un pensamiento.

—Desde hace mucho tiempo las relaciones entre Nápoles y Roma, son cuanto menos inestables, por no decir malas. Si reconocemos al Vaticano no será sólo para fortalecer al Papa, cosa que en sí no nos interesa demasiado, sino que obtendremos dos cosas que sí nos importan. Primero, convertirnos en interlocutores indispensables para lograr estabilidad en el centro de Italia y segundo…

El rey Alfonso estaba en vilo, con oídos y ojos enormemente abiertos, escuchando ansioso y esforzándose para seguir el razonamiento del consejero.

—¿Qué,… segundo, qué! —gritó ofuscado sin poder contenerse.

—…y segundo… —el obispo Borja volvió la mirada de sus ojos oscuros hacia el monarca— …segundo, necesitamos la paz para atender asuntos mucho más graves —continuó entusiasmado con su propio razonamiento don Alonso—. Allí están los turcos…

—¡Si, reconozco que los turcos son una grave amenaza.Ya se han extendido como una gran mancha a lo largo y ancho del Mediterráneo! —exclamó el rey.

—…y los Sforza hacen lo propio en Milán —remató Alonso— Allí la estabilidad pende de un hilo. Los esfuerzos de la familia Visconti para mantenerse en el ducado no han logrado detener la arremetida de los Sforza y ya se rumorea sobre la formación de alianzas en apoyo de cada bando. De ser ciertos los rumores, tarde o temprano, toda Italia quedará expuesta ante esta pelea. Como ve, Majestad, —continuó el obispo ante el silencio real— toda su energía debería encauzarse en alguna de estas direcciones.

Alfonso nunca terminaba de asombrarse de la profundidad y la frialdad del análisis de su secretario. Con pocas palabras había trazado el panorama general en el que habían quedado claramente definidos los problemas más acuciantes, tanto dentro como fuera de Italia.

Como lo predijo Alonso Borja un año antes, los Sforza lograron detentar el poder en Milan. Galeazzo María Sforza fue nombrado duque y su gobierno se caracterizó por lo tiránico. Pintura de Antonio Pollaiuolo (Galeria de los Uffizi, Florencia)

—Tiene razón monseñor. La claridad de su pensamiento me ha hecho ver lo imprudente de mi arrebato. Desde ahora queda encargado, en principio, de cerrar un acuerdo por la paz con la Santa Sede.

—Haré los aprestos necesarios para dirigirme a Roma cuanto antes, señor —y el obispo se despidió con una profunda reverencia, satisfecho una vez más por su aporte a la moderación de los planes de su rey y, en el fondo también, orgulloso una vez más por la confianza que le demostraba Su Majestad.

Semanas después, el rey Alfonso recibía en su corte napolitana las buenas nuevas de su secretario privado.

Roma 15 de julio de 1443

A su Majestad Alfonso V Rey de Aragón, Cataluña, Baleares, Cerdeña, Sicilia y Nápoles

Es con una alegría tan inmensa que mi cuerpo no cabe en ella, que comunico a Su Majestad el éxito total de nuestra empresa. En el día de ayer he firmado en su nombre con el cardenal Scarampo, que lo hizo a su vez en nombre de Su Santidad Eugenio IV, un acta donde Su Majestad se compromete a aceptarlo como único Papa legítimo; a respetar las libertades de la Iglesia; a equipar naves para la guerra contra el infiel y a formar un ejército de cinco mil hombres para expulsar al condotiero Francesco Sforza de la Marca de Ancona que está usurpando en perjuicio de la Santa Sede.

Por su lado, el Papa reconoce como legítima su llegada a la corona de Nápoles. Además le otorga la investidura del Reino de Nápoles y el disfrute de Benevento y Terracina, propiedades ambas, como Ud. sabe, de la Santa Sede.

Permanezco negociando otras disposiciones para favorecer a su hijo Fernando.

Besa su mano su humilde servidor.Alonso.

Era todo lo que podía haber deseado Alfonso: ¡la legitimidad de sus dominios, refrendada por el Papa, y la promesa de reconocimiento a su hijo natural!

La recompensa por los buenos servicios a su leal secretario no tardaría en llegar.

En poco tiempo el obispo fue premiado: primero luciría el capelo cardenalicio y a los pocos meses recibiría el título de cardenal de los cuatro Santos Coronados, en Roma, sin perder el rico obispado de Valencia.

Tres días después, Su Santidad Eugenio IV reconocía al príncipe don Fernando el derecho a heredar el reino de Nápoles.

Con admiración fue recibido tras tan exitosa gestión el ahora cardenal Borja por el rey Alfonso en su corte napolitana. La compensación por sus denodados esfuerzos en favor de Aragón lo había colocado ante una inmejorable posición que ya no abandonaría.

—¡Eminencia! ¡Nunca un birrete rojo ha sido tan merecido como el que hoy luce! —lo recibió afectuosamente Alfonso.

—Su Majestad me abruma con sus palabras. He venido a despedirme y a asegurarle que desde Roma velaré como siempre por el bien de su causa —Alonso no olvidaba jamás la forma en que debía dirigirse a un rey.

Los dos hombres se despidieron fundiéndose en un estrecho abrazo.

Alonso Borja comenzaría una nueva y prestigiosa carrera donde sumaría a la preocupación por los intereses del rey Alfonso el resguardo de su propio futuro y el desvelo por la elevación de su familia.

Por eso antes de dirigirse a Roma pasaría por Valencia. Sería una visita fugaz, pero por lo menos serviría para supervisar los estudios de sus sobrinos y dejar bien ordenado los papeles del obispado. Intuía que después de ello, durante mucho tiempo no podría volver a España.

Al alejarse de Nápoles, Alonso se sentía más libre para dedicarse al futuro de su familia y estaba resuelto a hacerlo.

El cardenal confiaba en sus propias influencias por lo que acomodarlos no sería difícil, pero los jóvenes tendrían a su vez que dar muestras de dedicación y renunciamiento a los placeres mundanos, al menos mientras durase su formación. Ponía enormes esperanzas en esos muchachos, especialmente en Rodrigo. Era su preferido, y tenía sus motivos: se mostraba particularmente vivaz, curioso y ambicioso sin límites.

Dichas cualidades, en la carrera sacerdotal, por aquellos tiempos, resultaban especialmente necesarias. Alonso, en su imaginación, lo veía protagonista de grandes acontecimientos. Sin embargo había algo en la conducta del muchacho que lo inquietaba. A pesar de no tener un trato continuo con él había escuchado en distintas oportunidades sus respuestas altaneras y hasta ciertas reacciones desproporcionadas para las supuestas ofensas que las habían motivado. Esas actitudes le confirmaban lo que en el fondo suponía y se convertía en el motivo de su permanente inquietud: Rodrigo era dueño de un carácter tan violento como apasionado.

III

Una fresca mañana de marzo del año 1455 estaba el cardenal Alonso —quien astutamente había italianizado su apellido por el de Borgia— reclinado sobre el sillón frente al escritorio de su despacho del Vaticano. Como todos los días, su rutina consistía en revisar una nutrida agenda, la que incluía tareas de diverso interés: la principal de ellas, y de la cual derivaba el resto, consistía en encarar el tratamiento de algunos asuntos pendientes, que por lo general se iban acumulando a lo largo de los meses, debido a su difícil resolución.

Desde hacía tiempo, una de sus principales preocupaciones, la que más fatiga le demandaba, era la de pensar una estrategia que ayudase a expulsar a los turcos de Constantinopla. Había que derivar las abultadas sumas que en concepto de donaciones, impuestos y obligaciones recibía el Vaticano de reinos y señoríos a la organización de una nueva cruzada.

El invasor se había posicionado a uno y otro lado del Bósforo sometiendo a la ciudad capital de Bizancio, y derrumbado lo que por siglos había sido una afamada fortaleza. Con su vigorosa arremetida provocó una masacre, que incluso terminó con la vida del emperador Constantino XII.

Sin embargo la caída del reino oriental no había logrado torcer la voluntad de miles de cristianos entusiasmados con la idea de liberar los Santos Lugares.

No pasaba día sin que, reunido con otros prelados, Alonso aconsejase al Papa emprender acciones y no dilatar más el asunto. Empero, Su Santidad Nicolás V, poco podía aportar a la delicada situación, pues desde hacía meses había enfermado.

Las preocupaciones provocadas por el estado de vulnerabilidad en que se encontraba la Cristiandad habían agravado su salud al punto de temerse por su vida. El cardenal Alonso en particular, estaba muy alarmado por este hecho.

Varios golpes insistentes a la puerta interrumpieron su razonamiento y lo devolvieron a la realidad.

—¡Su Eminencia!— alcanzó a balbucear con la respiración entrecortada su criado mientras asomaba la cabeza encanecida por la pesada puerta que acababa de entreabrir.

—¡Pasa, Francisco! ¿Qué ocurre? ¿A qué se debe tu agitación?

—Me envía el cardenal Scarampo: quiere comunicarle que Su Santidad agoniza.

—¡Sabía que esto sucedería, pero no lo esperaba tan pronto! —masculló Alonso por lo bajo. Su mente comenzó a girar velozmente en torno a la situación que iba a enfrentar la Iglesia y las múltiples posibilidades que ahora se abrirían para elegir al sucesor del Santo Padre.

—¡Vamos! —alentó a Francisco— ¡Envía enseguida un criado para buscar al confesor del Papa! ¡Cuando lo halle que se dirija con premura a la cámara de Su Santidad! ¡En cuanto a ti, ve donde el cardenal Scarampo para que reúna al cónclave en la Biblioteca; yo me les uniré en cuanto pueda!

Sus dilemas, no le impedían, llegado el momento de la acción, dar las órdenes claras y precisas que la situación exigía.

Tras haberlo hecho, abandonó la estancia, dejando sobre el escritorio su agenda y sus preocupaciones, que por un tiempo serían reemplazadas por otras más urgentes.

Los días que siguieron estuvieron destinados a acompañar los últimos momentos del Pontífice.

El revuelo provocado por su inminente muerte no dejaba tiempo para otros asuntos.