Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

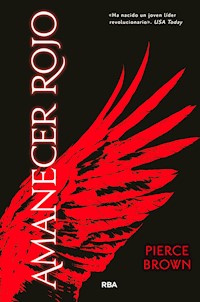

- Serie: Amanecer rojo

- Sprache: Spanisch

Estrategia. Fuerza. Amor. Traición. Ideas como libertad o igualdad murieron junto con la Tierra. Ahora, en Marte, el equilibrio se sustenta en un férreo sistema de castas representadas por colores. Para acceder a la élite de los gobernantes, los dorados deben ganarse su puesto en una contienda implacable. Pero Darrow no es un dorado. Es un rojo, forjado en las entrañas del infierno. Afilado por el odio. Fortalecido por el amor. Para sobrevivir, debe ocultar su verdad. Sin olvidar que cada muerte, cada paso de la contienda, es por la libertad. Y con una idea fija en la mente: no convertirse en uno de ellos, pase lo que pase. En un mundo de oscuridad, un rojo amanecerá dorado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 679

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original inglés: Red Rising.

© Pierce Brown, 2014.

© de la traducción: Silvia Schettin, 2014

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

© del mapa, Joel Daniel Phillips, 2014.

Primera edición en libro electrónico: octubre de 2024.

ISBN: 978-84-9006-967-7

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

Índice

Agradecimientos

Primera parte. Esclavo

1. Sondeainfiernos

2. El sector

3. El laurel

4. El regalo

5. La primera canción

6. La mártir

Segunda parte. Renacido

7. Lázaro

8. Dancer

9. La mentira

10. El tallista

11. Locos

12. La talla

13. Cosas malas

14. Andrómeda

15. La prueba

16. El instituto

17. La selección

18. Condiscípulos

19. El paso

Tercera parte. Dorado

20. La casa de marte

21. Nuestro dominio

22.. Las tribus

23. Fractura

24. La guerra de tito

25. Guerra tribal

26. Mustang

27. La casa de la ira

28. Mi hermano

29. Unidad

30. La casa de Diana

31. La caída de Mustang

32. Antonia

33. Disculpas

Cuarta parte. El segador

34. Los bosques del norte

35. Perjuros

36. La segunda prueba

37. El sur

38. La caída de Apolo

39. El botín de los próctores

40. Paradigma

41. El chacal

42. Guerra en el cielo

43. La última prueba

44. El comienzo

A MI PADRE, QUE ME ENSEÑÓ A CAMINAR

AGRADECIMIENTOS

Si escribir es una tarea de la mente y el corazón, quiero dar las gracias a Aaron Phillips, Hannah Bowman y Mike Braff, que pulen mi mente con su sabiduría y consejos.

Gracias a mis padres, a mi hermana, a mis amigos y al clan Phillips, quienes protegen mi corazón con su amor y lealtad.

Y a los lectores, gracias. Estos libros os van a apasionar.

Habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra.

Observo a mil doscientos de sus hijos e hijas más fuertes. Escuchando a un cruel dorado hablar entre grandes columnas de mármol. Escuchando a la bestia que trajo la llama que me carcome el corazón.

—Los hombres no fueron creados iguales —declara. Alto y arrogante, e imponente como un águila—. Los débiles os han engañado. Decían que los mansos heredarían la tierra. Que los fuertes deberían alimentar a los débiles. Esta es la Noble Mentira de la demokracia. El cáncer que envenenó a la humanidad.

Atraviesa con la mirada a los estudiantes allí reunidos.

—Vosotros y yo somos dorados. Somos la consumación de la línea evolutiva. Nos elevamos por encima del montón de carne de los hombres y encauzamos a los colores menores. Vosotros habéis heredado este legado.

Se detiene, y observa los rostros de la asamblea.

—Pero no es gratis.

»El poder hay que reclamarlo. Y la riqueza, ganarla. El reinado, el dominio y el imperio se compran con sangre. Vosotros, niños que aún no habéis sido marcados con cicatrices, no os merecéis nada. No sabéis lo que es el dolor. No sabéis lo que vuestros antepasados sacrificaron para colocaros en esta cima. Pero pronto lo sabréis. Pronto os enseñaremos por qué los dorados gobiernan a la humanidad. Y yo os prometo que, de entre todos vosotros, solo los que sean aptos para el poder sobrevivirán.

Pero yo no soy un dorado. Soy un rojo.

Él cree que los hombres como yo somos débiles. Cree que soy estúpido, pusilánime e infrahumano. No me criaron en palacios. No monté a caballo por las praderas ni me alimenté de platos de lengua de colibrí. Me forjaron en las entrañas de este duro mundo. Afilado por el odio. Fortalecido por el amor.

Se equivoca.

Ninguno de ellos sobrevivirá.

En Marte crece una flor. Es roja y áspera,

apropiada para nuestro suelo. Se llama hemanto.

Significa «flor de sangre».

1

SONDEAINFIERNOS

Lo primero que deberías saber de mí es que estoy hecho de la misma madera que mi padre. Y cuando vinieron a por él, hice lo que me pidió. No lloré. Tampoco lo hice cuando la Sociedad retransmitió la detención. Ni cuando los dorados lo juzgaron. Ni cuando los grises lo colgaron. Mi madre me golpeó por ello. Se suponía que mi hermano Kieran era el estoico. Él era el mayor, y yo el más joven. Se suponía que yo tenía que llorar. Sin embargo, Kieran gimió como una niña cuando la Pequeña Eo colocó un hemanto en la bota izquierda de mi padre y volvió corriendo junto al suyo. Mi hermana Leanna se lamentó a mi lado en voz baja. Yo me limité a observar y pensar que era una lástima que hubiera muerto bailando pero sin llevar puestos sus zapatos de baile.

En Marte hay poca gravedad. Así que hay que tirar de los pies para romper el cuello. Dejan que sean los seres queridos quienes lo hagan.

Huelo mi propia peste dentro de la escalfandra. Está fabricada con algún tipo de nanoplástico y es tan abrasadora como su nombre da a entender. Aísla de los pies a la cabeza. No entra nada. No sale nada. El calor no, desde luego. Lo peor es que no te puedes limpiar el sudor de los ojos. Quema como el maldito infierno mientras se escurre desde la cinta de la cabeza hasta que termina encharcándote los talones. Por no mencionar el olor cuando meas. Algo que hay que hacer a menudo. Hay que ingerir mucha agua por el tubo de hidratación. Supongo que podrían ponernos una sonda. Elegimos el hedor.

Los perforadores de mi clan comentan algún cotilleo por el comunicador mientras estoy montado en la Garra Perforadora. Estoy solo en este profundo túnel subido a una máquina construida con la forma de una mano de metal gigantesca que agarra y roe la tierra. Desde el asiento situado en lo alto de la perforadora, justo a la altura de lo que sería la articulación del codo, controlo las garras que derriten la roca. Allí mis dedos se enfundan en unos guantes de control que manejan los múltiples taladros tentaculares que hay a unos noventa metros por debajo de mi asiento. Dicen que para ser un sondeainfiernos tienes que mover los dedos tan rápido como las llamas de un fuego. Los míos son más rápidos.

A pesar de las voces que me hablan al oído, estoy a solas en la profundidad del túnel. Mi vida es la vibración, el eco de mi propio aliento y un calor tan denso y nocivo que parece que estoy envuelto en un espeso edredón de meados calientes.

Otro río de sudor se abre paso a través de la cinta escarlata que llevo atada a la frente. Se desliza hasta mis ojos y los abrasa hasta que se vuelven tan rojos como mi pelo, que es del color de la herrumbre. Antes estiraba el brazo e intentaba limpiarme el sudor, pero solo conseguía rascar inútilmente el visor frontal de mi escalfandra. Aún quiero hacerlo. Incluso después de tres años, el prurito y la quemazón de mi sudor resultan una auténtica tortura.

Las paredes del túnel que rodea mi asiento están bañadas de un amarillo sulfuroso por una corona de luces. El alcance de los rayos de luz se debilita cuando alzo la mirada hacia el pozo vertical que he excavado hoy. Arriba, el preciado helio-3 irradia un tenue brillo como de plata líquida, pero yo me fijo en las sombras, en busca de las víboras que se arrastran en la oscuridad atraídas por el calor de mi perforadora. Se te meten en el traje, rompen el aislante a mordiscos y allí intentan arrastrarse hasta el sitio más cálido que encuentren, que suele ser la tripa, para poner ahí sus huevos. A mí ya me han mordido. Aún sueño con aquella bestia. Negra, como un espeso zarcillo de petróleo. Pueden llegar a ser tan anchas como un muslo y tan largas como tres hombres, pero es a las crías a quienes tememos. No saben cómo racionar su veneno. Como yo, sus ancestros vinieron de la Tierra, pero Marte y los túneles profundos las hicieron mutar.

La profundidad de esos túneles resulta inquietante. Son solitarios. Más allá del rugido de la perforadora, oigo las voces de mis amigos, todos ellos mayores que yo. Pero es imposible verlos medio clic por encima de mí en la oscuridad. Perforan mucho más arriba, cerca de la boca del túnel que he excavado. Bajan con garfios y cables para colgarse en las paredes del túnel y llegar así a las vetas de helio-3. Minan con taladros de un metro de largo y devoran el mineral inservible. El trabajo requiere ser increíblemente diestro con los pies y con las manos, pero yo soy el que se gana el sueldo del equipo. Yo soy el sondeainfiernos. Hay que estar hecho de una pasta especial, y yo soy el más joven de los que se recuerdan.

Llevo tres años en las minas. Empiezas a los trece. Si eres mayor para follar, eres mayor para cavar. Al menos eso es lo que decía el tío Narol. Salvo que yo me casé hace apenas seis meses, así que no sé por qué lo decía.

Eo baila en mis pensamientos mientras me esfuerzo por ver mi pantalla de control e introduzco los dedos de la Garra Perforadora alrededor de una veta reciente. Eo. A veces resulta difícil recordarla con otro nombre que no sea aquel con el que la llamábamos cuando éramos niños.

La Pequeña Eo: una niña diminuta escondida debajo de una cabellera roja. Roja como la roca que me rodea. No de un rojo vivo, sino un rojo oxidado. Roja como nuestro hogar, como Marte. Eo tiene también dieciséis años. Y puede que se parezca a mí —pertenece a un clan de excavadores de la tierra roja, un clan de canto, de danza y de tierra—, pero podría estar hecha de aire, del éter que une las estrellas en un mosaico. Aunque no es que yo haya visto las estrellas alguna vez. Ningún rojo de las colonias mineras ve las estrellas.

La Pequeña Eo. Querían casarla en cuanto cumpliera catorce años, como a todas las chicas de los clanes. Pero ella prefirió la escasez, y esperó a que yo llegara a los dieciséis, la edad casadera de los hombres, antes de deslizarse ese cordel alrededor del dedo. Dijo que ya desde niña sabía que nos íbamos a casar. Yo no.

—¡Para! ¡Para! !Para! —exclama bruscamente el tío Narol por el comunicador—. ¡Para, Darrow, chico!

Mis dedos se paran en seco. Narol está arriba con todos los demás, siguiendo mi progreso en el visor de su casco.

—¿Qué pasa ahora? —pregunto, molesto.

No me gusta que me interrumpan.

—¿Que qué pasa ahora, pregunta el pequeño sondeainfiernos? —El viejo Barrow suelta una risita.

—Una bolsa de gas, eso es lo que pasa —espeta Narol. Es el locutor jefe de un equipo de más de doscientas personas—. Espera. Estoy llamando a un equipo de escaneo para que eche un ojo a los detalles antes de que nos mandes a todos al infierno con una explosión.

—¿Esa bolsa de gas? Es diminuta —digo—. Más bien parece una espinilla de gas. Puedo arreglármelas.

—¡Un año en la taladradora y ya se cree que sabe dónde tiene el culo y dónde la boca! Vaya con el desagradecido — añade Barlow secamente—. Recuerda las palabras de nuestro líder dorado. Paciencia y obediencia, jovencito. La paciencia es la mayor virtud del valor. Y la obediencia es la mayor virtud de la humanidad. Escucha a tus mayores.

Pongo los ojos en blanco cuando escucho el epigrama. Si los mayores pudiesen hacer lo que yo hago a lo mejor valdría la pena escucharlos. Pero son tan lentos con las manos como con el cerebro. A veces creo que quieren que yo también sea así, sobre todo mi tío.

—Estoy en racha —digo—. Si creéis que hay gas, puedo bajar y escanearlo a mano. Fácil. Sin perder el tiempo.

Me sermonearán con la precaución. Como si la precaución les hubiera servido alguna vez de algo. Hace eones que no ganamos un Laurel.

—¿Quieres que Eo se quede viuda? —ríe Barlow, la voz quebrada por las interferencias de estática—. Por mí bien. Es una cosita preciosa. Perfora esa bolsa que ya me la quedo yo. Puede que sea viejo y esté gordo, pero mi taladro aún funciona.

Los doscientos perforadores que están arriba ríen a coro. Aprieto los mandos con fuerza y los nudillos se me ponen blancos.

—Escucha al tío Narol, Darrow, es mejor no hacer nada hasta que tengamos una lectura —añade mi hermano Kieran. Es tres años mayor que yo. Eso le hace creer que es sabio, que sabe más. De lo único que sabe es de precaución—. Tenemos tiempo.

—¿Tiempo? Joder, llevará horas —espeto. Todos están en mi contra en esto. Todos están equivocados, son lentos y no entienden que el Laurel está solo a un audaz movimiento de distancia. Peor que eso: dudan de mí—. Eres un cobarde, Narol.

Silencio al otro lado de la línea.

Llamar a un hombre cobarde no es el mejor modo de asegurarse su cooperación. No debería haberlo hecho.

—Yo digo que lo escanees tú mismo —grazna Loran, que es mi primo y el hijo de Narol—. Si no lo hace, los gammas se llevarán el Laurel por... bueno, enésima vez.

El Laurel. Veinticuatro clanes en la colonia minera subterránea de Lico. Un Laurel por trimestre. Eso significa más comida de la que puedas comer. Significa más ciscos para fumar. Edredones importados de la Tierra. Litros de licor de ámbar con el sello de calidad de la Sociedad. Significa ganar. El clan Gamma lleva ganándolo desde que alcanza el recuerdo, así que para nosotros, los clanes menores, siempre se ha tratado de cubrir el cupo, lo justo para sobrevivir. Eo dice que el Laurel es la zanahoria que la Sociedad nos pone delante, siempre lejos de nuestro alcance. Lo justo para que sepamos lo que nos falta y lo poco que podemos hacer al respecto. Se supone que somos pioneros. Eo nos llama esclavos. Yo pienso que no nos esforzamos lo suficiente. Los viejos siempre impiden que nos arriesguemos mucho.

—Loran, cierra el pico con lo del Laurel. Dale al gas y perderemos todos los malditos Laureles de aquí al día del juicio final, chaval —gruñe el tío Narol.

Arrastra las palabras. Casi puedo oler la bebida a través del comunicador. Quiere llamar a un equipo de escaneo para proteger su culo. O tiene miedo. El muy borracho nació ya meándose del miedo. Pero miedo ¿de qué? ¿De nuestros señores, los dorados? ¿De sus acólitos, los grises? ¿Quién sabe? Solo unos pocos. ¿A quién le importa? A muchos menos. De hecho, solo un hombre se preocupó por mi tío y está muerto.

Mi tío es débil. Es cauteloso y excesivo cuando se trata de bebida, una débil sombra de mi padre. Parpadea lenta y dificultosamente, como si abrir los ojos y volver a ver el mundo le resultara doloroso cada vez que lo hace. Aquí abajo en las minas no confío en él... ni en ninguna otra parte, la verdad. Pero mi madre me diría que le escuchara; me recordaría que debo respetar a mis mayores. Aunque estoy casado, aunque soy el sondeainfiernos de mi clan, ella me diría que «mis ampollas aún no se han convertido en callos». Yo obedeceré, a pesar de que eso me pone tan furioso como la irritación que me produce el sudor que me baña la cara.

—Está bien —murmuro.

Cierro la Garra y espero mientras mi tío llama desde la seguridad de la cámara que hay en la parte superior del túnel. Esto llevará horas. Hago los cálculos. Ocho horas hasta el toque de sirena. Para derrotar a Gamma tengo que mantener un ritmo de 156,5 kilos por hora. Los del equipo de escaneo tardarán, en el mejor de los casos, dos horas y media en llegar aquí y hacer su trabajo. Así pues, luego tendré que bombear 227,6 kilos por hora. Imposible. Pero si continúo y paso del rollo del escáner, ya es nuestro.

Me pregunto si el tío Narol y Barlow saben lo cerca que estamos. Probablemente. Probablemente ni siquiera crean que haya algo por lo que merezca la pena arriesgarse. Probablemente crean que la intervención divina dará al traste con nuestras posibilidades. Gamma tiene el Laurel. Siempre ha sido así y siempre lo será. Nosotros los de Lambda nos limitamos a sobrevivir con nuestros comestibles y nuestras escasas comodidades. No mejoramos. No empeoramos. No hay nada por lo que valga la pena arriesgarse a cambiar la jerarquía. Mi padre lo averiguó colgado al final de una cuerda.

No hay nada por lo que valga la pena arriesgarse a morir. Contra mi pecho, siento la cinta de matrimonio hecha de seda y cabellos que pende de un cordel en torno a mi cuello y pienso en las costillas de Eo.

Este mes seguiré viendo la delgadez a través de su piel. A mis espaldas, irá a pedirles sobras de comida a las familias de los Gamma. Actuaré como si no supiera nada. Aun así, seguiremos sintiendo hambre. Como demasiado porque tengo dieciséis años y aún estoy creciendo; Eo miente y dice que nunca ha sido de mucho apetito. Algunas mujeres se venden por comida o por lujos a los quincallas (los grises, si hay que ponerse técnico), es decir, a las tropas de guarnición de nuestra pequeña colonia minera. Ella nunca vendería su cuerpo para alimentarme. ¿Verdad? Pero luego me paro a pensar en ello. Yo haría cualquier cosa por alimentarla...

Bajo la mirada desde el borde de mi perforadora. Se abre una larga caída hasta el fondo del agujero que he cavado. Allí solo hay roca fundida y taladros que repiquetean. Pero antes de saber lo que estoy haciendo, ya me he quitado las correas, tengo el escáner en la mano y estoy saltando hacia los dedos del taladro en una caída de cien metros. Salto de un lado a otro, entre las paredes del pozo de la mina y el largo cuerpo vibrante de la perforadora, para frenar la caída. Me aseguro de no estar cerca de un nido de víboras cuando estiro un brazo para sujetarme en un engranaje que hay justo encima de los dedos del taladro. Los diez taladros resplandecen por el calor. El aire titila y retuerce las formas. Siento el calor en el rostro, siento cómo me apuñala los ojos, siento sus punzadas en el vientre y las pelotas. Esos taladros te derretirían los huesos si no tuvieses cuidado. Y yo no lo tengo. Lo que tengo es agilidad.

Desciendo buscando dónde agarrarme con las manos y poniendo los pies entre los dedos del taladro. De ese modo podré bajar el escáner lo bastante cerca de la bolsa de gas como para obtener una lectura. El calor es insoportable. Esto ha sido un error. Oigo voces que me gritan por el comunicador. Casi rozo uno de los taladros cuando por fin estoy lo bastante cerca de la bolsa de gas. El escáner parpadea en mi mano mientras hace la comprobación. Mi traje hierve y me llega el olor a algo dulce y acre, como a sirope quemado. Para un sondeainfiernos, ese es el olor de la muerte.

2

EL SECTOR

Mi traje no puede soportar el calor que hace aquí abajo. La capa exterior está casi derretida. Pronto desaparecerá la segunda. Entonces el escáner emite un parpadeo plateado y yo tengo lo que había venido a buscar. Por poco no me doy cuenta. Mareado y asustado, me aparto de los taladros. Una mano después de otra, remolco mi cuerpo hacia arriba, y me alejo a toda prisa del espantoso calor. Entonces algo se me engancha. Mi pie está atorado en uno de los engranajes que hay cerca de los dedos del taladro. Ahogo un grito de súbito pánico. El terror se va apoderando de mí. Veo cómo se funde el talón de la bota. La primera capa desaparece. La segunda burbujea. Lo siguiente será la carne.

Me esfuerzo por respirar hondo y acallo los gritos que se agolpan en mi garganta. Me acuerdo del arma. Saco la falce de la funda trasera. Es un filo terriblemente curvado, tan largo como mi pierna, diseñado para amputar y cauterizar los miembros que quedan atrapados en la maquinaria, justo como ahora. A la mayor parte de los hombres los invade el pánico cuando quedan atrapados, y por eso la falce es un arma desagradable con forma de media luna destinada a que la usen manos torpes. Aun siendo presa del terror, mis manos se mueven hábilmente. Hago tres cortes con la falce, que solo cortan nanoplástico en vez de carne. Al tercero, me agacho y, de un tirón, libero mi pierna. Al hacerlo, rozo el borde de un taladro con los nudillos. Un dolor lacerante me atraviesa la mano. Huelo a carne chamuscada, pero ya estoy fuera, trepando lejos del calor infernal, trepando de nuevo hasta mi asiento, riéndome durante todo el recorrido. Me entran ganas de llorar.

Mi tío tenía razón. Yo estaba equivocado. Pero no pienso permitir que él se entere.

—Idiota —es lo más amable que me dice.

—¡Demente! ¡Maldito demente! —aúlla Loran.

—Muy poco gas —le digo—. Ahora a perforar, tío.

Los acarreadores me toman el relevo cuando suena la sirena. Me impulso fuera de la perforadora, que dejo en el profundo túnel para los del turno de noche, y engancho una mano cansada en la cuerda que arrojan a este pozo de un kilómetro de largo para ayudarme a subir. A pesar de la quemadura supurante que tengo en el dorso de la mano, tiro de mi cuerpo hacia arriba por la cuerda hasta que salgo del pozo. Kieran y Loran caminan a mi lado hasta que nos unimos al resto en el graviascensor más cercano. Las luces amarillas penden del techo como arañas.

Mi clan y los trescientos hombres de Gamma tienen ya los pies puestos en los rieles de metal cuando llegamos al graviascensor rectangular. Evito a mi tío —que lleva encima un cabreo de mil demonios— y recibo algunas palmaditas en la espalda por mi proeza. Los jóvenes como yo creen que hemos ganado el Laurel. Saben cuánto helio-3 en bruto he sacado este mes; más que Gamma. Los viejos mierdas solo refunfuñan y dicen que somos estúpidos. Yo escondo la mano y meto los dedos de los pies debajo de los rieles.

La gravedad cambia y salimos disparados hacia arriba. Un esquirol de los gammas que no lleva ni una semana de óxido debajo de las uñas se ha olvidado de poner los pies debajo de los rieles, así que se queda suspendido en el aire mientras el ascensor se eleva en vertical durante seis kilómetros. Se nos taponan los oídos.

—Pero si tenemos un mojón flotante de Gamma —se mofa Barlow con los lambdas.

Por mezquino que suene, siempre es agradable ver a un gamma cagarla en algo. Tienen más comida, más ciscos para fumar y más de todo gracias al Laurel. Acabas por despreciarlos. Pero supongo que también es normal. Me pregunto si ellos nos odiarán ahora.

Ya basta. Agarro el nanoplástico de color rojo óxido de la escalfandra del chaval y tiro de él hacia abajo. Chaval. Qué gracia. Apenas tendrá tres años menos que yo.

Está muerto de cansancio, pero cuando ve el rojo sangre de mi escalfandra se yergue tenso, evita mirarme a los ojos y se convierte en la única persona que ha visto la quemadura de mi mano. Le guiño un ojo y creo que se caga en el traje. A todos nos pasa de vez en cuando. Recuerdo cuando conocí a mi primer sondeainfiernos. Creí que era un dios.

Ahora está muerto.

Una vez llegamos a la terminal, una enorme caverna gris de cemento y metal, nos quitamos la parte superior del traje y bebemos el aire fresco y frío de un mundo muy alejado de los taladros abrasadores. La peste y el sudor colectivos convierten la zona en un cenagal. Las luces parpadean a lo lejos y nos advierten de que nos apartemos de los rieles magnéticos del transbordador horizontal que hay al otro lado de la terminal.

No nos mezclamos con los gammas mientras avanzamos, en una tambaleante fila de trajes del color de la herrumbre, hacia el transbordador horizontal. La mitad con eles de Lambda, y la otra mitad con bastones de Gamma pintados en rojo oscuro en las espaldas de los trajes. Dos locutores jefes de escarlata. Dos sondeainfiernos de rojo sangre.

Un equipo de quincallas nos observa mientras recorremos el erosionado suelo de cemento. Sus duroarmaduras grises son simples y están gastadas, tan descuidadas como su pelo. Detendrían una hoja sencilla, puede que también una de iones, pero una hoja de pulsos o un filo las atravesarían como si fueran de papel. Pero solo hemos visto esas armas en la holopantalla. Los grises ni siquiera se preocupan de hacer demostraciones de fuerza. Las porras eléctricas les cuelgan a los costados. Saben que no tendrán que usarlas.

La obediencia es la mayor de las virtudes.

El capitán de los grises, Dan el Feo, un cabrón grasiento, me tira un guijarro. Aunque se le ha oscurecido la piel debido a la larga exposición al sol, tiene el pelo gris como el resto de su color. Le cae fino y enmarañado sobre los ojos, que se asemejan a dos cubitos de hielo envueltos en ceniza. Lleva el emblema de su color, un símbolo compacto y gris parecido al número cuatro con varias barras a los lados, a lo largo de sus manos y muñecas. Es cruel y severo, como todos los grises.

Oí que habían retirado a Dan el Feo de la primera línea allá en Eurasia, dondequiera que esté eso, cuando quedó lisiado y no quisieron comprarle un brazo nuevo. Ahora lleva un modelo antiguo. Se siente inseguro por ello, así que me cercioro de que vea que le echo un vistazo al brazo.

—Ya he visto que has tenido un día interesante, cielo. —Su voz suena tan rancia y pesada como el aire del interior de mi escalfandra—. Ahora eres un héroe valeroso, ¿eh, Darrow? Siempre supe que serías un héroe valeroso.

—El héroe eres tú —digo, y le señalo el brazo con la cabeza.

—Te crees muy listo, ¿eh?

—Solo soy un rojo.

Me hace un guiño.

—Saluda de mi parte a tu pajarillo. Frutita madura para darse un atracón. —Se pasa la lengua por los dientes—. Incluso para un roñoso.

—No he visto un pájaro en mi vida.

Excepto en la HP.

—Menuda cosa —ríe—. Espera, ¿adónde vas? —me pregunta cuando doy media vuelta—. Una reverencia a tus superiores no estaría de más, ¿no crees?

Hace un gesto de burla y mira a sus compañeros.

Hago caso omiso de su broma, me giro y hago una profunda reverencia. Mi tío me ve y aparta la vista con un gesto de repugnancia.

Dejamos atrás a los grises. No me importa hacer reverencias, pero probablemente le corte el cuello a Dan el Feo si tengo la oportunidad. Eso es como decir que viajaría hasta Venus en un cohete si alguna vez me apeteciera.

—Oye, Dago. ¡Dago! —Loran le grita al sondeainfiernos de Gamma. El tío es una leyenda. Todos los demás no son más que flores de un día. Puede que yo sea mejor que él—. ¿Cuánto has sacado?

Dago, una pálida tira de cuero con una sonrisita arrogante por cara, enciende un largo cisco y exhala una nube de humo.

—No sé —responde, arrastrando las palabras.

—¡Venga!

—Me da igual. Los recuentos en bruto nunca importan, lambda.

—¡Y una mierda que no! ¿Cuánto habrá sacado esta semana? —grita Loran mientras subimos al vagón.

Todo el mundo se pone a encender ciscos y a sacar licor. Sin embargo, todos escuchan con atención.

—Nueve mil ochocientos veintiún kilos —responde un gamma con orgullo.

Al oírlo, me reclino y sonrío. Oigo vítores de los lambdas más jóvenes. Las manos más viejas no reaccionan. Yo estoy ocupado pensando qué hará Eo con el azúcar este mes. Nunca nos habían dado azúcar hasta ahora, siempre lo habíamos conseguido ganándolo a las cartas. Y fruta. He oído que el Laurel te da fruta. Es probable que Eo se lo dé todo a los niños hambrientos para demostrarle a la Sociedad que no necesita sus premios. ¿Y yo? Yo me comería la fruta y haría política con el estómago lleno. Pero ella rebosa pasión por sus ideales, mientras que yo solo siento pasión por ella.

—Aun así no ganaréis —dice Dago con voz lenta mientras el vagón comienza a moverse—. Darrow es un cachorrillo, pero lo bastante listo como para saberlo. ¿Me equivoco, Darrow?

—Joven o no, soy mucho mejor que tu arrugado culo.

—¿Estás seguro de eso?

—A muerte. —Le guiño un ojo y le lanzo un beso—. El Laurel es nuestro. Esta vez manda a tus hermanas a mi sector a buscar azúcar.

Mis amigos se ríen y se dan palmadas en las placas de los muslos de las escalfandras.

Dago me mira. Al cabo de un momento, le da una profunda calada a su cisco, que brilla con fuerza y se quema rápidamente.

—Este eres tú —me dice.

Apenas medio minuto después, el cisco no es más que una colilla.

Tras desembarcar del transbordador horizontal, me meto en el ventilador con todos los demás. Es un sitio frío y mohoso, y huele exactamente como lo que es: una angosta nave de metal donde miles de hombres se despojan de las escalfandras en las que han sudado y meado durante horas, para darse una ducha de aire.

Me despego el traje, me pongo uno de los gorritos y camino desnudo hasta colocarme en el tubo transparente más cercano. Los hay por docenas, alineados en el ventilador. Aquí no hay ni bailes ni volteretas de orgullo. La única camaradería es el agotamiento y las suaves palmadas de las manos en los muslos, que crean un ritmo que acompaña a los zumbidos de los chorros de las duchas.

La puerta de mi tubo se cierra tras de mí con un siseo, y amortigua el sonido de la música. Un zumbido familiar sale del motor, seguido de una tremenda corriente de aire y de la reverberación de la succión. Entonces, el chorro lleno de moléculas antibacterianas ulula desde la parte superior de la máquina y me azota la piel para arrancarme la suciedad y la piel muerta y llevársela por el desagüe que hay al fondo del tubo. Duele.

Después, me separo de Loran y Kieran cuando ellos se dirigen al área común para bailar y beber en las tabernas antes de que el baile de las Laureales comience de manera oficial. Los quincallas estarán allí para repartir las prestaciones de comestibles y anunciarán el Laurel a medianoche. Para nosotros los del turno de día habrá baile antes y después.

Cuentan las leyendas que el dios Marte era el padre de las lágrimas, y enemigo del baile y el laúd. Con lo primero estoy de acuerdo. Pero la colonia de Lico, una de las primeras que se construyeron bajo la superficie de Marte, está habitada por un pueblo que aprecia el baile, el canto y la familia. Despreciamos esa leyenda y nos labramos nuestro propio patrimonio. Es la única resistencia que podemos mantener contra la Sociedad que nos gobierna. Nos mantiene unidos. A ellos no les importa que bailemos o que cantemos, siempre y cuando cavemos sin rechistar. Siempre y cuando preparemos el planeta para el resto de los suyos. Sin embargo, para recordarnos cuál es nuestro lugar, prohíben una canción y un baile y castigan su ejecución con la pena de muerte.

Aquel fue el último baile de mi padre. Solo lo he contemplado una vez, y de la misma forma he oído la canción solo una vez también. No la entendí cuando era un niño, ya que hablaba de valles lejanos, niebla, amantes perdidos y un segador destinado a guiarnos hasta nuestro hogar invisible. Yo era pequeño y curioso cuando la mujer la cantó mientras colgaban a su hijo por robar comida. Habría sido un muchacho alto, pero nunca obtenía la comida suficiente para conseguir recubrir sus huesos de carne. Su madre fue la siguiente. La gente de Lico celebró los Lamentos Languidecientes para ellos: un ritmo trágico de golpes de puño contra el pecho, que se va debilitando despacio, despacio, hasta que los puños, como el corazón de la madre, dejan de latir y todo el mundo se dispersa.

El sonido me atormentó aquella noche. Lloré a solas en nuestra pequeña cocina. Me preguntaba por qué lloraba entonces si no lo había hecho por mi padre. Mientras yacía tumbado en el suelo frío oí unos tenues arañazos en la puerta de nuestra casa. Cuando la abrí encontré un capullo de hemanto depositado en la tierra roja. No había ni un alma a la vista; tan solo las diminutas pisadas de Eo en el suelo. Aquella fue la segunda vez que llevó flores después de una muerte.

Como llevamos el canto y la danza en la sangre, supongo que no me resultó extraño descubrir, mientras los practicaba, que amaba a Eo. No a la Pequeña Eo. No a lo que había sido, sino a lo que Eo es ahora. Ella dice que me amaba desde antes de que colgaran a mi padre. Pero fue en una taberna llena de humo, cuando vi su cabello del color del óxido girar en espirales y sus pies moverse al son de la cítara y sus caderas al ritmo de los tambores, cuando mi corazón se aceleró. No eran ni sus piruetas ni sus volteretas. Ninguna de aquellas presuntuosas estupideces que tanto caracterizan los bailes de los jóvenes. El suyo era un movimiento grácil y altivo. Sin mí, ella no comería. Sin ella, yo no viviría.

Puede que se burle de mí cuando lo digo, pero ella es el espíritu de nuestra gente. Nos ha tocado vivir una vida llena de dificultades. Tenemos que sacrificarnos por el bien de unos hombres y unas mujeres a quienes no conocemos. Tenemos que excavar en Marte para acondicionárselo a otros. Eso nos convierte a algunos en gente de pensamientos retorcidos. Pero la bondad de Eo, su risa y su voluntad fiera son lo mejor que puede nacer de un hogar como el nuestro.

La voy a buscar al ramal del sector de mi familia, a menos de un kilómetro de túnel del área común. El sector es uno más de entre las dos docenas que rodean el área común. Es un conglomerado caótico de metal y casas de rocas rojizas excavadas en el interior de una de las viejas minas. La piedra y la tierra son nuestros techos, nuestros suelos, nuestro hogar. El Clan es una gigantesca familia. Eo creció a un paso de mi casa. Sus hermanos son como mis hermanos. Su padre es como el padre que perdí.

Un embrollo de cables eléctricos se enmaraña en el techo de la caverna como una jungla de lianas rojas y negras. Las luces penden de esa jungla, y se mecen suavemente con el aire que circula en el sistema de oxigenación central del área común. Sobre el centro del sector cuelga una imponente holopantalla. Es un aparato cuadrado que emite imágenes en cada uno de sus lados. Los píxeles están completamente oscurecidos y la imagen es imprecisa y borrosa, pero jamás ha dejado de cumplir su cometido, jamás se ha apagado. Baña nuestro conglomerado de casas con su propia luz pálida. Vídeos de la Sociedad.

La casa de mi familia está excavada en la roca a unos cien metros de distancia del suelo del sector. Está unida a él por medio de un sendero escarpado, aunque también se puede hacer llegar a alguien al nivel del sector con poleas y cuerdas. Solo las utilizan los viejos y los enfermos, y tenemos pocos de ambas cosas.

Nuestra casa tiene pocas habitaciones. Hasta hace poco, Eo y yo no habíamos dispuesto de una para nosotros. Kieran y su familia cuentan con dos, y mi madre y mi hermana comparten la otra.

Todos los lambdas de Lico viven en nuestro sector. Omega e Ípsilon son nuestros vecinos, cada uno a un lado a un minuto de distancia por el ancho túnel. Todos estamos conectados. Excepto los gammas. Ellos viven en el área común, por encima de tabernas, casetas de reparaciones, costureras y mercadillos. Los quincallas viven encima de ellos en una fortaleza, cerca de la estéril superficie de nuestro cruel mundo. Allí es donde se encuentran los puertos a través de los que llega la comida de la Tierra hasta nosotros, los pioneros abandonados.

La holopantalla que pende sobre mi cabeza me muestra imágenes de las batallas de la humanidad, seguidas por una música triunfal que acompaña la vertiginosa sucesión de éxitos de la Sociedad. El emblema de la Sociedad, una pirámide de oro con tres barras paralelas unidas a cada uno de los lados y un círculo rodeándolo todo, aparece en la pantalla como una llama. La voz de Octavia au Lune, la anciana soberana de la Sociedad, narra la lucha que el hombre afronta al colonizar los planetas y las lunas del Sistema.

«Desde los albores de la humanidad, la epopeya de nuestra especie narra una historia de guerras tribales. Una historia de pruebas, de sacrificio, y de atreverse a desafiar los límites de la naturaleza. Ahora, mediante la obediencia y el deber, estamos unidos; pero nuestra lucha no es diferente. Hijos e hijas de todos los colores, se nos pide que nos volvamos a sacrificar una vez más. En nuestro mejor momento, lanzamos nuestras mejores semillas a las estrellas. ¿Dónde prosperaremos primero? ¿Venus? ¿Mercurio? ¿Marte? ¿Las lunas de Neptuno o Júpiter?».

Su voz se vuelve solemne cuando su intemporal rostro de regia apariencia se inclina para escudriñar desde lo alto de la HP. En las palmas de sus manos brilla el emblema de oro —un punto en el centro de un círculo alado— con las alas doradas extendidas a ambos lados de su antebrazo. Solo una imperfección estropea su rostro áureo: una larga cicatriz curvada que le recorre el pómulo derecho. Tiene la belleza de un pájaro de presa despiadado.

«Vosotros, valientes rojos, pioneros de Marte (los más fuertes de la raza humana), os sacrificáis por el progreso, os sacrificáis para allanar el camino del futuro. Vuestra vida y vuestra sangre son el primer pago por la inmortalidad de la raza humana mientras vamos más allá de la Tierra y de la Luna. Vosotros vais adonde nosotros no podríamos ir. Vosotros sufrís para que otros no sufran.

»Yo os saludo. Yo os amo. El helio-3 que extraéis es la savia del proceso de terraformación. El planeta rojo tendrá pronto un aire que se podrá respirar y un suelo que se podrá poblar. Y pronto, cuando Marte sea habitable, cuando vosotros, los valientes pioneros, hayáis preparado el planeta rojo para nosotros, los Colores menos fuertes, nos uniremos a vosotros y seréis dignos del mayor reconocimiento bajo el cielo que vuestro gran esfuerzo habrá creado. ¡Vuestro sudor y vuestra sangre son el combustible de la terraformación!

»¡Valientes pioneros! Recordad siempre que la obediencia es la virtud más elevada. Por encima de todo, la obediencia, el respeto, el sacrificio, la jerarquía...».

No hay nadie en la cocina, pero oigo a Eo en el dormitorio.

—¡Quédate quieto dondequiera que estés! —exige desde detrás de la puerta—. Ni se te ocurra, bajo ninguna circunstancia, mirar en esta habitación.

—Vale. —Me detengo.

Sale al cabo de un rato, turbada y sonrojada. Tiene el pelo cubierto de polvo y telarañas. Paso los dedos por entre la maraña. Acaba de llegar de la hilandería, donde cosechan la bioseda.

—No has pasado por el ventilador —sonrío.

—No me ha dado tiempo. Tuve que escaparme de la hilandería para recoger algo.

—¿Qué has recogido?

Sonríe con dulzura.

—No te casaste conmigo porque te lo contara todo, ¿recuerdas? Y no entres en esa habitación.

Me abalanzo hacia la puerta. Ella me bloquea el camino y me baja la cinta para el sudor que llevo en la frente hasta taparme los ojos. Me empuja el pecho con la frente. Me río y aparto la cinta. Agarro a Eo por los hombros para hacerla retroceder y poder mirarla a los ojos.

—¿O qué? —le pregunto con una ceja arqueada.

Ella se limita a sonreírme y ladear la cabeza. Me aparto de la puerta de metal. Soy capaz de sumergirme en minas de roca fundida sin parpadear, pero hay advertencias que puedes ignorar y otras que no.

Ella se pone de puntillas y me da un beso justo en la nariz.

—Buen chico. Sabía que serías fácil de adiestrar —dice.

Después arruga la nariz porque huele mi quemadura. No me hace carantoñas, ni me regaña. Ni siquiera dice nada, excepto un «te quiero» con una sombra de preocupación en la voz.

Aparta los restos fundidos de la escalfandra de mi herida, que se alarga desde los nudillos hasta la muñeca, y me aplica un emplasto de seda con antibiótico y ribonucleico.

—¿De dónde has sacado eso? —pregunto.

—Si yo no te sermoneo, tú no me haces interrogatorios.

La beso en la nariz y juego con la fina trenza de pelo que lleva en el dedo anular. Mi pelo enrollado con hebras de seda forma su cinta de casada.

—Tengo una sorpresa para ti esta noche —me dice.

—Y yo otra para ti —le respondo, pensando en el Laurel.

Le coloco en la cabeza mi cinta para el sudor como si fuera una corona. Al notar que está mojada, arruga la nariz.

—Bueno, en realidad yo tengo dos para ti, Darrow. Lástima que no lo previeras. Podrías haberme traído un terrón de azúcar o una sábana de satén o... quizás incluso café para acompañar el primer regalo.

—¡Café! —Me río—. ¿Con qué clase de color te crees que te has casado?

Suspira.

—Vaya un partido, un sondeador como tú. Loco, terco, temerario...

—¿Diestro? —digo con una sonrisa maliciosa mientras deslizo una mano por debajo de su falda.

—Supongo que eso tiene sus ventajas. —Sonríe y me aparta la mano como si fuera una araña—. Y ahora ponte estos guantes si no quieres que las mujeres te den la murga. Tu madre ya ha ido para allá.

3

EL LAUREL

Caminamos de la mano por el túnel junto con el resto de los habitantes de nuestro sector hasta el área común. Por encima de nuestras cabezas, en la HP, se ven aeronaves no tripuladas de la familia Lune, muy arriba, tanto como deben de estarlo los oropelos (los áureos, por decirlo con propiedad). Muestran los horrores de un atentado terrorista que mató a un equipo minero rojo y a un grupo de técnicos naranjas tras hacer explotar una bomba. Se culpa a los Hijos de Ares. El extraño símbolo de Ares, un casco despiadado con afiladas llamaradas solares que nacen de la coronilla, arde por toda la pantalla; la sangre gotea de los extremos de las llamaradas. Se ven niños destrozados. Llaman asesinos tribales a los Hijos de Ares. Los llaman los causantes del caos. Los condenan. La policía gris de la Sociedad y los soldados apartan escombros. Dos del color obsidiana, hombres y mujeres colosales que prácticamente me doblan en tamaño, aparecen junto a los diestros doctores del amarillo ayudando a las víctimas a alejarse de la explosión.

En Lico no hay Hijos de Ares. Su guerra fútil no nos afecta; y sin embargo, se ofrece una recompensa por cualquier información sobre Ares, el rey terrorista. Hemos oído la transmisión miles de veces, y todavía parece irreal. Los Hijos creen que nos maltratan, así que hacen volar cosas por los aires. Son rabietas sin sentido. Hagan lo que hagan, retrasan el proceso de dejar Marte listo para que vengan los demás colores. Perjudica a la humanidad.

En el túnel, donde los chicos compiten por ver quién toca el techo, la gente de los sectores desborda alegría mientras se dirige hacia el baile de las Laureales. Sin dejar de caminar, cantamos la canción de las Laureales: la melodía vertiginosa de un hombre que encuentra a la que será su mujer en un campo de oro. Hay risas mientras los muchachos intentan correr por las paredes o prueban a hacer series de piruetas, solo para terminar cayendo al suelo de cara o para que los supere alguna niña.

La hilera de luces ilumina el largo pasillo. A lo lejos, el borracho del tío Narol, que ya es anciano a los treinta y cinco años, toca la cítara para los niños que bailan alrededor de nuestras piernas; ni siquiera él puede estar siempre con el ceño fruncido. Sujeto a los hombros por unas correas, lleva el instrumento a la altura de la cadera, para que la plana caja de resonancia hecha de plástico, con el agujero centrado y sus muchas cuerdas tensas de metal, quede en paralelo al techo. Rasguea las cuerdas con el pulgar derecho, salvo cuando deja caer el dedo índice o cuando el pulgar coge una sola cuerda, todo ello mientras la mano izquierda pulsa los graves, cuerda a cuerda. Es increíblemente difícil conseguir que la cítara suene de otra forma que no sea lúgubre. Las manos del tío Narol están a la altura de las circunstancias, pero las mías solo producen música trágica.

Antes tocaba para mí y me enseñaba los pasos de baile que mi padre nunca tuvo la oportunidad de enseñarme. Incluso me hizo aprender el baile prohibido, ese por el que te matarían. Practicábamos en las viejas minas. Me golpeaba una y otra vez los tobillos con una vara hasta que las piruetas de aquellos vertiginosos movimientos fluían a la perfección, blandiendo un trozo largo de metal como si fuera una espada. Cuando lo hacía bien, me besaba en la frente y me decía que era igual que mi padre. Fueron aquellas clases las que me enseñaron a moverme, las que hicieron que superara a los demás chicos cada vez que jugábamos a perseguirnos o al escondite en los antiguos túneles.

—Los dorados bailan en parejas, los obsidianos de tres en tres y los grises por docenas —me decía—. Nosotros bailamos solos, porque solos cavan los sondeainfiernos. Es solo y no de otra forma como un niño se convierte en hombre.

Echo de menos aquellos días, días en los que era lo bastante joven como para no juzgarlo por la peste a licor de su aliento. Tenía once años por aquel entonces. Hace solo cinco de aquello. Sin embargo, parece que ha pasado una eternidad.

Los lambdas me dan palmaditas en la espalda, e incluso Varlo el panadero inclina la frente cuando paso y le lanza a Eo un pedazo de pan. No cabe duda de que han oído lo del Laurel. Eo se guarda el pan entre las faldas para después y me lanza una mirada llena de curiosidad.

—Sonríes como un idiota —observa, y me pellizca en el costado—. ¿Qué has hecho?

Me encojo de hombros y trato de quitarme la sonrisa de la cara. Es del todo imposible.

—Bueno, estás muy orgulloso de algo —dice con desconfianza.

El hijo y la hija de Kieran, mis sobrinos, se acercan dando pasitos rápidos. Los mellizos tienen tres años y ya son lo bastante ágiles como para sobrepasar en velocidad a la esposa de Kieran y a mi madre.

Mi madre sonríe como una mujer que ya ha visto de todo. En el mejor de los casos, su sonrisa es de perplejidad.

—Parece que te has quemado, cariño —observa al ver que llevo guantes en las manos. Habla con voz lenta, irónica.

—Una ampolla —dice Eo por mí—. Y muy fea.

Madre se encoge de hombros.

—Su padre llegaba a casa con cosas peores.

Le paso el brazo sobre los hombros. Están más delgados que cuando me enseñaba, como hacen todas las mujeres con sus hijos, las canciones de nuestra gente.

—¿Es preocupación lo que he notado en tu voz, mamá? —pregunto.

—¿Preocupación? ¿Yo? No seas tonto.

Mamá suspira y sonríe despacio. Le doy un beso en la mejilla.

La mitad de los clanes ya están borrachos cuando llegamos al área común. Además de gente de baile, somos gente borracha. Los quincallas nos dejan en paz con eso. Cuelga a un hombre sin motivo aparente y conseguirás que alguien se queje en los sectores. Pero oblíganos a mantenernos sobrios y te pasarás todo un maldito mes arreglando los destrozos. Eo es del parecer de que el grendel, el hongo que destilamos, no es autóctono de Marte sino que lo plantaron aquí para esclavizarnos con la bebida. Siempre lo saca a relucir cada vez que mi madre prepara una nueva remesa, y mi madre suele responder dando un largo trago y diciendo: «Prefiero tener como amo a la bebida que a un hombre. Estas cadenas son más dulces».

Y serán más dulces todavía con el almíbar que nos darán en las cajas del Laurel. Tienen distintos sabores para el alcohol; por ejemplo, de bayas y de algo que se llama canela. Quizás incluso me den una cítara de madera en vez de una de metal. A veces te dan cosas de esas. La mía está desgastada y vieja. Llevo demasiado tiempo tocándola. Pero era de mi padre.

La música suena delante de nosotros, en el área común: canciones indecorosas de percusiones improvisadas y cítaras quejumbrosas. Se nos unen los omegas y los ipsílones, que se zarandean jovialmente entre ellos de camino a las tabernas. Todas las puertas de las tabernas están abiertas de par en par, y el humo y el ruido que dejan escapar inundan la plaza del área común. Las mesas están dispuestas en círculo alrededor de la plaza y se ha acondicionado un espacio libre alrededor de los patíbulos centrales para que haya espacio suficiente para bailar.

Las casas de los gammas llenan los siguientes niveles, seguidos de los almacenes de suministros; después, una delgada pared, y luego, en lo alto del techo, una cúpula hundida en la que hay compuertas de observación selladas con nanoplástico. A ese lugar lo llamamos la Olla. Es la fortaleza donde viven y duermen nuestros guardianes. Más allá está la inhabitable atmósfera de nuestro planeta, un páramo desolado que solo he visto en la HP. Se supone que el helio-3 que extraemos cambiará eso.

Los bailarines, malabaristas y cantantes de las Laureales ya han comenzado sus espectáculos. Eo avista a Loran y a Kieran y los saluda con un grito. Están en una mesa larga y llena de gente cerca de La Gota Empapada, una taberna donde el más anciano de nuestro clan, el Viejo Segador, se dedica a ser el centro de atención y a contarles historias a los borrachos. Esta noche ha perdido el conocimiento sobre la mesa. Es una pena, porque me habría gustado que viera como, por fin, he ganado el Laurel para el clan.

En nuestros banquetes, donde apenas hay comida suficiente como para que cada una de todas esas almas se llene un poco el buche, la bebida y el baile son los protagonistas. Loran me sirve una taza de licor antes incluso de que me siente. Siempre está intentando que los demás beban para así poder ponerles lazos ridículos en el pelo. Se aparta para que Eo se siente al lado de su esposa, Dio, la hermana de Eo, gemela en aspecto aunque no en edad.

Loran quiere a mi mujer como lo haría Liam, el hermano de Eo, pero sé que una vez estuvo prendado de ella como ahora lo está de Dio. De hecho, se arrodilló delante de mi esposa cuando ella cumplió catorce años. Aunque también es cierto que la mitad de los chicos hicieron lo mismo. Yo no tuve que esforzarme. Ella dejó muy clara su elección.

Los hijos de Kieran se arremolinan a su alrededor. Su mujer le besa en los labios y la mía en la frente; después le alborota los cabellos pelirrojos. No entiendo cómo las mujeres pueden estar tan bonitas después de un día en la hilandería recogiendo seda de aracnogusano. Yo era guapo al nacer, de rostro angular y delgado, pero la mina ha hecho mella en mí. Soy alto y sigo creciendo. Aún tengo el pelo del color de la sangre seca, los iris del color mismo de la herrumbre tanto como los de Octavia au Lune son del color del oro. Mi piel es lisa y pálida, pero está marcada de cicatrices: cortes y quemaduras. No tardaré mucho en presentar el aspecto endurecido de Dago o fatigado del tío Narol.

Pero las mujeres... están por encima de mí, por encima de todos. Preciosas y llenas de vida a pesar de la hilandería, y a pesar de los niños que paren. Llevan faldas a capas por debajo de las rodillas y blusas de varios tonos de rojos. De ningún otro color. Siempre rojo. Ellas son el alma del clan. Y estarán mucho más bonitas engalanadas con los lazos y las cintas y los encajes importados que contienen las cajas del Laurel.

Toco los emblemas de mis manos: tienen cierta textura ósea. Es un tosco círculo rojo con una flecha y unas rayas cruzadas. Me quedan bien. No así los de Eo. Puede que tenga nuestro pelo y nuestros ojos, pero ella podría ser una de los oropelos que vemos en la holopantalla. Se lo merece. Y entonces la veo darle a Loran un fuerte manotazo en la cabeza cuando él arroja hacia atrás una taza del licor de arroz de mamá. Si es Dios el que coloca cada cosa en su lugar, eligió el lugar correcto para ella. Sonrío. Pero en cuanto miro detrás de ella, mi sonrisa se desvanece. Por encima de las cabriolas de los bailarines, entre cientos de faldas al vuelo, de botas danzantes y del batir de palmas, se balancea un único esqueleto sobre los altos y fríos patíbulos. Los demás no se dan cuenta. Para mí es una sombra, un recuerdo del destino de mi padre.

Aunque somos excavadores, no se nos permite enterrar a nuestros muertos. Es otra de las leyes de la Sociedad. Mi padre estuvo balanceándose allí dos meses hasta que descolgaron su esqueleto y pulverizaron sus huesos. Yo tenía seis años, pero intenté bajarlo de ahí el primer día. Mi tío me lo impidió. Lo odié por separarme del cuerpo de mi padre. Más tarde lo odié de nuevo porque descubrí que era un hombre débil: mi padre había muerto por algo, mientras el tío Narol seguía vivo, se emborrachaba y echaba a perder la vida.

—Está chiflado, algún día te darás cuenta. Está chiflado y es brillante y noble. Narol es el mejor de mis hermanos —me dijo mi padre en cierta ocasión.

Ahora solo es el último.

Nunca pensé que mi padre bailaría la Danza del Diablo, la que los ancianos del lugar llaman muerte en la horca. Él era un hombre pacífico y dialogante. Pero su ideal era la libertad, tener nuestras propias leyes. Sus armas eran sus sueños. Su legado es la Rebelión del Bailarín. Murió con él en el cadalso. Nueve hombres bailando la Danza del Diablo al mismo tiempo, sacudiendo los brazos y las piernas, hasta que solo quedó él.

No fue una gran rebelión; pensaron que una protesta pacífica podría convencer a la Sociedad de que aumentase las raciones de comida. Así que bailaron el Baile de la Siega enfrente de los graviascensores y quitaron piezas de maquinaria de las perforadoras para que no funcionaran. La jugada falló. Lo único que te consigue más comida es ganar el Laurel.

Llegan las once y mi tío se sienta con su cítara. Me mira como con desagrado, borracho como un bufón en las celebraciones de Yule. No intercambiamos palabra, aunque él tiene alguna amable para Eo, y ella para él. Todo el mundo quiere a Eo.

Mi tío solo se revuelve en el asiento cuando llega la madre de Eo, me besa en la coronilla y me dice en voz alta: «Ya hemos oído la noticia, chico de oro. ¡El Laurel! Estás hecho de la misma madera que tu padre».

—¿Qué pasa, tío? ¿Tienes gases? —pregunto.

Resopla indignado.

—¡Pedazo de comemierda!

Se abalanza hacia mí por encima de la mesa y nos enredamos al momento en un revoltijo de puños y codos que termina en el suelo. Narol es grande, pero consigo darle la vuelta y le machaco la nariz con la mano herida hasta que Kieran y el padre de Eo me separan de él. El tío Narol me escupe. Hay más sangre y licor que otra cosa. Al rato estamos bebiendo otra vez cada uno en un extremo de la mesa. Mi madre pone los ojos en blanco.

—Lo que le pasa es que está amargado porque no hizo nada para ganar el Laurel. Hacer bulto y ya —dice Loran de su padre.

—El maldito cobarde no sabría cómo ganar el Laurel ni aunque le cayera en las manos —gruño.

El padre de Eo me acaricia la cabeza y ve cómo su hija está curándome la quemadura de la mano debajo de la mesa. Vuelvo a ponerme los guantes. Me guiña un ojo.

Cuando llegan los quincallas, Eo ya ha entendido a qué venía tanto jaleo con el Laurel, pero no está tan entusiasmada como creí que estaría. Se retuerce las faldas entre las manos y me sonríe. Pero sus sonrisas se parecen más a muecas. No entiendo su aprensión. Nadie de los otros clanes la siente. Mucha gente se acerca a presentarme sus respetos; todos los sondeainfiernos lo hacen, menos Dago. Está sentado en el centro de un grupo de relucientes mesas gammas —las únicas que tienen más comida que licor— mientras se fuma un cisco.

—No veo la hora de que el tío mierda este empiece a comer raciones normales —ríe Loran entre dientes—. Dago nunca ha probado los alimentos que toma el pueblo.

—Y sin embargo está más delgado que una mujer —añade Kieran.

Loran y yo reímos y yo le paso un exiguo trocito de pan a Eo.

—Alégrate —la animo—. Esta es una noche de celebración.

—No tengo hambre —responde.

—¿Ni siquiera si el pan lleva canela por encima?

No va a tardar en hacerlo.

Eo me dedica esa media sonrisa, como si supiera algo que yo no sé.

A las doce, un grupito de quincallas desciende con gravibotas desde la Olla. Llevan sucias las armaduras de mala calidad. Muchos de ellos son chicos o ancianos retirados de las guerras de la Tierra. Pero no es eso lo que importa. Llevan las porras eléctricas y los achicharradores en fundas cerradas con hebillas. Nunca he visto usar ninguna de esas armas. No las necesitan. Tienen el aire, la comida y el puerto. Nosotros no tenemos ni un solo achicharrador que disparar. Y no será porque Eo no quisiera robar uno.

Los músculos de la mandíbula de Eo se contraen al ver a los quincallas flotar en sus gravibotas. Se les une el juez de minas, Timony cu Podginus, un insignificante hombre de pelo cobrizo, perteneciente a los peniques (o los cobres, por usar el nombre apropiado).

—Mirad, mirad, ¡sucios roñosos! —les dice Dan el Feo.

Cae el silencio sobre las distintas celebraciones cuando flotan sobre nosotros. Las gravibotas del magistrado Podginus son de una calidad inferior, así que se tambalea en el aire como si estuviera senil. Más quincallas bajan en un graviascensor. Podginus extiende los dedos de sus pequeñas manos cuidadas de manicura.

—Compañeros colonos, qué maravilloso es ver vuestros festejos. Debo confesar —contiene una risita—, debo confesar que me emociona la naturaleza rústica de vuestra felicidad. Bebidas sencillas. Alimentos sencillos. Bailes sencillos. Oh, qué hermosos espíritus los vuestros, y la manera en que os entretenéis. Ay, ojalá pudiera divertirme igual. ¡Hoy en día ni siquiera logro encontrar el placer fuera del planeta con las rosas de un prostíbulo después de una comida de exquisito jamón y tarta de piña! ¡Qué tristeza la mía! Cómo se echa a perder el alma. Si pudiera ser como vosotros... Pero no puedo cambiar mi color y, dada mi condición de cobre, estoy condenado a llevar una vida tediosa de datos, burocracia y gestiones.

Chasquea la lengua y brincan los rizos de color cobre al desplazarse sus botas.