Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Steidl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Vater stirbt, und Amelie findet einen Brief seiner Geliebten … Mit diesem Fund beginnt ein Suchspiel: Was für ein Mensch war ihr Vater, und wer ist die Geliebte? Bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten stößt Amelie auf immer weitere Ungeheuerlichkeiten. Etwa auf ein Manuskript in unzähligen Variationen, die der Autor alle mit demselben Titel überschrieben hat: Amelies Abschiede. Mit diesem Fund beginnt ein Suchspiel: Wer ist Amelie? Trauernde Tochter, doppelt erfundene Figur, notorische Lügnerin? Und niemand weiß, was von ihren Männern zu halten ist: Vater oder Hirngespinst, Geliebter oder Peiniger? Möglicherweise sind sie alle Teil eines Reigens, einer etwas kruden erotischen Phantasie. Oder sie sind schlichte, brutale Wirklichkeit. Am Ende jedenfalls liegt Amelie schwer verletzt im Krankenhaus und erzählt: Der Vater stirbt, und Amelie findet einen Brief seiner Geliebten …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

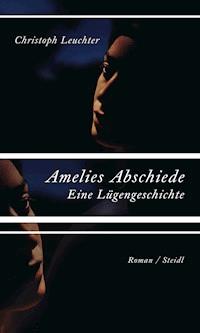

Christoph Leuchter

Amelies Abschiede

Eine Lügengeschichte

Roman / Steidl

Für Hannah, Viola und Julian,

»Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man wälzt, desto größer wird er.«

Martin Luther

»Es gibt ebenso wenig hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol.«

Sigmund Freud

»Dieser Glaube an die Wahrheit geht in uns zu einer letzten Konsequenz … dass, wenn es überhaupt etwas anzubeten gibt, es der Schein ist, der angebetet

Zwei Wochen nach dem Tod meines Vaters fand ich Helens Brief im Geheimfach seines Schreibtischs. Ohne diesen Fund hätte ich nie von der Liebschaft der beiden erfahren, wäre ich ihnen nicht nachträglich zur Komplizin geworden. Alles, was geschah, geschah durch diesen Brief. Und weil uns diese wenigen Worte auf Papier auf so eigentümliche Weise miteinander verbinden, sind sie mir teuer.

Deshalb habe ich Jan gebeten, mir die Schachtel mitzubringen, in der ich den Brief aufbewahre, die Schachtel, die mir mein Vater zu meinem neunten Geburtstag geschenkt hat – oder, wie wir es nannten: Tag der Ankunft.

Seit gestern ist der Verband von den Augen. Dass ich alles nur verschwommen wahrnehme, ist angeblich normal. Die Ärzte beteuern, es werde sich von Tag zu Tag bessern. Allerdings haben sie mich schon bei der letzten Operation belogen, die viel länger als angekündigt gedauert hat, weshalb die von der Narkose herrührende Übelkeit auch am Tag danach noch anhielt.

Meinen Fragen weichen sie aus. Und auch Jan beschwichtigt: Alles brauche seine Zeit. Er hat mir Blumen mitgebracht und ein kleines Diktiergerät. Die Ärzte meinen, Lesen und Schreiben würden meine Augen noch zu sehr anstrengen, und Jan gibt ihnen recht, da steckt er mit ihnen unter einer Decke.

Also werde ich die Geschichte auf Band sprechen. Ich soll sie mir von der Seele reden, meint Jan, in einem Rutsch, ohne lange Grübelei. Es gehe nicht um Perfektion, ermutigt er, obwohl er weiß, wie sehr mich solche Sätze ärgern. Die Aufnahme sei für niemanden bestimmt, reine Therapie. – Jan ist wirklich der Einzige, der mir so etwas sagen darf.

Warum kann ich es nicht einfach dir erzählen?, frage ich ihn, während er mein Abendbrot aufisst. Doch Jan winkt ab. Ich vermute, er fürchtet die Intimität der Geschichte.

Wenn es sich ohnehin niemand anhören wird, sage ich, kann ich auch einfach vor mich hin plappern. Warum dann dieser Unsinn mit der Aufnahme?

Weil du es sonst nicht machst, erwidert Jan, und er hat natürlich recht. Immer noch kauend ergänzt er, er habe mir die gewünschte Schachtel mitgebracht. Ob er sie auf den Nachttisch stellen solle?

Helens Brief an meinen Vater liegt zuoberst, über anderen Schreiben, Fotos und Erinnerungsstücken, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe. Das jüngste ist eine Eintrittskarte zu Mozarts Entführung aus dem Serail im Topkapí-Palast in Istanbul.

Längst kenne ich den Brief auswendig. Und doch tut es von Zeit zu Zeit gut, ihn herauszunehmen und Helens ausufernde Schrift zu betrachten, mit den Fingerkuppen über die neugierigen Buchstaben zu streichen.

Die Vorhänge in meinem Krankenzimmer sind zugezogen. Das Diktiergerät nimmt auf… Jan hat recht: Je mehr ich darüber nachdenke, desto schwieriger erscheint der Anfang, und die Angst vor dem Ende wächst.

»Wer ist das Mädchen?«, fragte meine Mutter so laut, dass einige der Trauergäste die Hälse reckten. Wir waren aus der Leichenhalle getreten, und ich wurde der vielen Menschen gewahr, die zum Begräbnis meines Vaters erschienen waren, Arbeiter und Angestellte, die meisten in schlecht sitzenden Anzügen, was ihrer Aufrichtigkeit jedoch keinen Abbruch tat.

Versteckt hinter dunklen Brillengläsern ließ ich den Blick über ihre Gesichter schweifen, die versteinert waren wie die Mienen der Totengräber. Ich lauschte den Gummireifen der Bahre auf dem Kies, beobachtete, wie sich die Spitze des noch nicht formierten Zuges in Bewegung setzte, als die Menge sich wie ein Vorhang teilte und den Blick freigab auf eine Szene, die niemand erwartet hatte.

»Wer ist das Mädchen?«, wiederholte meine Mutter.

Die Kleine, drei oder vier Jahre alt, hielt eine Rose in der Hand und sah im weißen Kleid aus wie das einer Hochzeitsfeier entlaufene Streuengelchen. Sie ließ den Sarg auf sich zukommen, zwang die Träger, eine Kurve um sie zu fahren, drehte sich erst um, als der Sarg sie passiert hatte, und folgte der Spur der Reifen mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte jemand die Schrittfolge wieder und wieder mit ihr einstudiert.

»Kann mir endlich jemand sagen, was das zu bedeuten hat!«

Meine Mutter verliert schnell die Beherrschung. Außerdem hegt sie eine schamlose Vorliebe für theatralische Auftritte. Deshalb hakte ich sie vorsichtshalber fester unter, nicht ohne meinem Bruder, der an ihrer anderen Seite ging, mit einem Nicken zu bedeuten, dasselbe zu tun.

Albert, dem man den fehlenden Schlaf der vergangenen Nacht nicht ansah, blieb äußerlich wie immer gelassen. Doch ich war mir sicher, dass sein Gehirn bereits auf Hochtouren arbeitete. Wahrscheinlich war er uns allen längst zwei Gedankenschritte voraus: Während wir noch verschiedene Möglichkeiten durchspielten, erwog er schon die Konsequenzen.

»Es wird eines der Nachbarskinder sein«, versuchte ich meine Mutter zu beruhigen, die ihre Handtasche öffnete, als suche sie darin nach einer anderen Antwort. Albert blieb stumm und würde weiter schweigen, bis er sich seiner Sache vollkommen sicher war.

»Jemand muss sie da wegnehmen«, echauffierte sich meine Mutter und blickte hilfesuchend nach hinten, wo sie Annekarin mit den Kindern vermutete, die als Pendant zu Albert seit jeher für das Praktische zuständig ist. Die beiden sind Zwillinge. Doch die Familie meiner Schwester war anscheinend abgedrängt worden. Den Plastikrädern des Kinderwagens machte der Kiesweg wohl mehr zu schaffen als den luftgefüllten Reifen der Bahre.

Sollte die Kleine doch hinter dem Sarg herlaufen. Was war schlimm daran? Nicht einmal den Pfarrer schien der deplatzierte Streuengel zu stören, und mein Vater hätte sich, wäre er noch am Leben gewesen, sicher eher über die ausufernden Vorspiele des Organisten während der Messe beschwert als über das gelockte Blumenmädchen.

Der Geistliche hielt vor der präparierten Grube, und die uniformierten Träger hievten routiniert und doch umständlich den Sarg von der Bahre. Mein Blick irrte über das Friedhofsgelände, an bemoosten Grabsteinen und Bäumen vorbei, dann zurück gegen die Menge. Durch die Gläser meiner Sonnenbrille erschien alles im Sepia alter Fotografien, nur das Mädchen war so plötzlich wieder verschwunden, wie es aufgetaucht war.

Anders als meiner Mutter macht mir die Abwesenheit von Dingen stets mehr zu schaffen als deren Anwesenheit.

»Es war eine Erlösung«, verkündete sie beim Beerdigungskaffee: »Für uns alle.«

Ich holte meine Tante Nele vom Eingang des Lokals ab und schob sie in ihrem Rollstuhl quer durch den Saal. »Vorsicht an der Bahnsteigkante!«, posaunte Tante Nele zur Belustigung der anderen Trauergäste.

Annekarin instruierte die Kellner, während Albert verspätete Beileidsbekundungen entgegennahm. Ich fand den Weg zu den Toiletten, schloss mich in einer der Kabinen ein und setzte mich auf den Klodeckel, um für einen Moment nichts zu tun und niemanden zu sehen. Aus Lautsprechern an der Decke säuselte Orchestermusik. In meinen Schläfen pochten Trauer und Schlaflosigkeit.

Wer war das Mädchen?

Immer vom Schlimmsten ausgehen! – lautet eine Albert-Devise. Konnte die Unberechenbarkeit meines Vaters noch posthum für diesen Auftritt eines Streuengels gesorgt haben? Sie war sein wesentlicher Charakterzug geworden, seit der Tumor begonnen hatte, rücksichtslos das Hirn zu zerquetschen.

Stundenlang hatte er bewegungslos am wuchtigen Mahagoni-Schreibtisch seines Büros gesessen. Man brachte ihm die Tageszeitungen, die er früher während des Morgenkaffees mit Schmetterlingsaugen überflogen hatte. Doch nun fielen ihm schon nach dem ersten Absatz die Lider zu, und Helga van Berk, die Sekretärin, schob vorsichtig die halbvolle Tasse außer Reichweite, damit kein Unglück geschah. Von Zeit zu Zeit ließ sie einen der Abteilungsleiter kommen, die versuchten, sich nichts anmerken zu lassen, und sich Fragen ausdachten, um meinen Vater wachzuhalten. Deprimiert verließen sie ihn wieder, einer nach dem anderen, und Helga van Berk seufzte dazu wie eine verrostete Schiffsschraube.

Doch am nächsten Tag war mein Vater plötzlich wie verwandelt. Mit jugendlichem Schwung nahm er frühmorgens die Drehtür, riss Helga van Berk, während er sich noch den Mantel auszog, schon den Telefonhörer aus der Hand, berief Sitzungen ein, schwebte zum Erstaunen der Arbeiter plötzlich durch die Fabrikhallen, gab gute Ratschläge, trank, zurückgekehrt ins Büro, den Kaffee gleich im Stehen und hob beide Hosenbeine an, um der Sekretärin mit seinem schiefen Lächeln zu zeigen, dass er zwei verschiedene Socken trug.

Die meisten ließen sich nur zu gern von diesen Auftritten täuschen. Womöglich gelang es meinem Vater an solchen Tagen, den Tumor in einen entlegenen Winkel des Gehirns zurückzudrängen, sich mit ganzer Willenskraft zur Arbeit zu zwingen. Die Geschäfte liefen ausgezeichnet, und als die besten Entscheidungen erwiesen sich diejenigen, die mein Vater in vermeintlicher Umnachtung traf – haarsträubende Beschlüsse, von denen Helga van Berk erst erfuhr, als sie nicht mehr rückgängig zu machen waren.

Am Ende erlangte mein Vater für viele den Nimbus des unbesiegbaren Feldherrn, die Hand in der Westentasche und den Blick ins Weite gerichtet. Nur wenige ahnten, dass er mit dieser Napoleon-Haltung lediglich die ersten Lähmungserscheinungen zu überspielen suchte.

»Amelie!« – Albert hämmerte von außen gegen die Tür. Um mich nicht zu verraten, betätigte ich die WC-Spülung und schloss auf.

»Wir haben uns Sorgen gemacht.«

Albert ist zu echter Anteilnahme gar nicht in der Lage. Solche Sätze wirken bei ihm lächerlich. An ihm vorbei drängte ich mich zum Waschbecken, wo ich mir den kalten Wasserstrahl über die Handgelenke laufen ließ. Während ich die Lippen nachzog, konnte ich im Spiegel beobachten, wie mein Bruder ein Fläschchen Nasentropfen aus der Innentasche seines Jacketts nahm. Den Kopf in den Nacken gelegt, träufelte er die Flüssigkeit aus der Pipette in die Nasenlöcher.

»Bist du krank?«

»Nein. Das ist nur Prophylaxe.«

Im Saal hatte ein munterer Plauderton die Friedhofsstille verdrängt. Ich ertappte mich dabei, den freien Stuhl neben mir für den Platz meines Vaters zu halten. Der Gedanke, von nun an immer vergeblich auf ihn zu warten, war kaum auszuhalten; und dennoch war mir dieser stechende Schmerz lieber als die dumpfe Ohnmacht der vergangenen Tage. Deshalb durfte auch die Kleine vom Friedhof weiter in meinem Kopf umherspazieren, das Blumenmädchen, der Streuengel.

»Welches Mädchen?«, fragte Annekarin verständnislos und verschwand schon wieder, um irgendwo Hand anzulegen. An der Theke drehte ein Kellner die Musik lauter.

Zum ersten Mal hatte mir mein Vater die Geschichte auf einem Rummelplatz erzählt. Er hatte zwei Fahrscheine für das Riesenrad gelöst, und ich bestieg hinter ihm die Gondel. Wir fuhren nach oben in den kalten Abendhimmel, und als ich zu frieren begann, zog er seinen Mantel aus und wickelte mich hinein.

»So habe ich dich damals abgeholt«, sagte er.

Mir schwindelte ein bisschen, und ich war jedes Mal froh, wenn es wieder abwärts ging.

»Aus dem Krankenhaus! Als wir dich nach Hause bringen konnten.«

Zwei Monate lang hatte ich in einem Brutkasten der Klinik gelegen und war mit Hilfe einer durch die Nase geführten Sonde künstlich ernährt worden. Mein Vater hatte Abend für Abend hinter der großen Glasscheibe gestanden. Immer wieder hatte er den Krankenschwestern Geld zugesteckt, damit er über die eigentliche Besuchszeit hinaus bleiben durfte. Bis zu dem Tag, als die Ärzte bereit waren, es zu riskieren.

Er habe mich in eine Decke gewickelt, erzählte mein Vater. Ein eisiger Wind wehte ihm entgegen, als er mit mir aus der Pforte trat. Er beschleunigte seine Schritte und wärmte mein Gesicht mit seinem Atem. Und mit einem Mal kläffte da dieser Hund und zerrte an seinem Hosenbein. Dem Hund fehlte ein Ohr, und jemand hatte ihm einen dunkelroten Punkt auf das struppige Fell gemalt. Er verfolgte uns bis zum Wagen, während mein Vater zunächst noch versuchte, ihn mit gezielten Fußtritten zu verjagen. Doch als wir am Auto ankamen, hatte er seine Meinung bereits geändert: »Es ist ein Glückshund«, erklärte er strahlend, indem er die Beifahrertür öffnete.

Meine Mutter mochte keine Tiere und hatte noch nie von einem Glückshund gehört.

»Glücksschwein«, erwiderte sie: »Das gibt es.«

Aber mein Vater ließ nicht locker, und als er schließlich den Motor startete, saß der Hund mucksmäuschenstill auf der Rückbank und fuhr mit uns nach Hause. Wir nannten ihn van Gogh – der Hund, dem ein Ohr fehlte.

Ich nehme Helens Brief aus der Schachtel und fahre mit der Zeigefingerkuppe über die zerfranste Öffnung des Kuverts. Ohne Vorwarnung fliegt die Tür auf. Die Krankenschwester räumt das Tablett mit dem Nachtisch ab, den ich nicht angerührt habe, und während sie die Vorhänge zureißt, ermahnt sie mich, meine Augen nicht unnötig anzustrengen.

Ich halte ihn bloß in der Hand, versichere ich und zeige ihr, dass der Brief noch im Kuvert steckt.

So ist’s fein, sagt sie, als täte sie Dienst auf der Kinderstation. Als sie weg ist, hole ich das Diktiergerät wieder unter der Bettdecke hervor und drücke den roten Aufnahmeknopf.

Als mein Vater mir zum allerletzten Mal eine Geschichte erzählte, in einem holländischen Strandrestaurant, da dachte ich zunächst, es handle sich um die übliche, die so oft wiederholte vom Tag der Ankunft. Doch während er sprach, entwickelte sie sich zu einer völlig anderen, und als mein Vater am nächsten Tag tot in seinem Bett lag, war ich mir sicher, nur der Tumor konnte sich eine solche Geschichte ausgedacht haben.

In der Woche vor meiner Ankunft siechte mein Vater dahin. Meine Mutter, meine Geschwister, die Ärzte, alle hatten die Hoffnung aufgegeben. Ohne ein Lebenszeichen lag er auf dem Sofa des Arbeitszimmers im Dachgeschoss, die geschlossenen Augen auf die Wand gerichtet, und diese tödliche Ruhe war eine Wohltat nach der Tollheit der vergangenen Tage.

Beinahe jede Stunde hatte er sich in ein anderes Zimmer tragen lassen, und wenn jemand nach ihm sehen wollte, war er plötzlich verschwunden. Dann entdeckten sie ihn in der Besenkammer oder auf dem Kleiderschrank. Einmal drohte er sogar damit, das ganze Haus in die Luft zu sprengen, und wenn auch niemand ernsthaft glaubte, mein Vater könne im Besitz von Sprengstoff sein, so waren sie schließlich dennoch seiner Forderung nachgekommen und hatten für eineinhalb Stunden draußen im strömenden Regen gestanden.

Noch schlimmer war es, wenn mein Vater gewalttätig wurde, wenn er wild um sich schlug, sobald ihm jemand das Essen brachte; wenn er meine Mutter beschimpfte und ihr ins Gesicht spuckte. Damit konnte niemand umgehen. Insofern respektierte ich, obwohl es mir schwerfiel, die allgemeine Erleichterung, als es offensichtlich zu Ende ging.

Teilnahmslos ließ mein Vater die Visite des Hausarztes über sich ergehen. Vor einem Monat war noch von einer Reise zu einem amerikanischen Spezialisten die Rede gewesen, niemand sprach jetzt mehr davon. Der Arzt reichte meiner Mutter die säuberlich gewaschene Hand und ging ohne ein weiteres Wort. Als die Haustür ins Schloss fiel, drehte mein Vater sich unter seinem Plumeau zunächst noch recht umständlich auf die andere Seite. Im nächsten Moment aber saß er schon auf der Bettkante.

»Wo ist Amelie?«

Wie ein Kind soll er die Frage unentwegt wiederholt haben. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es meiner Schwester Annekarin gefallen ist, mir davon später so und nicht anders zu berichten. Und gerade weil ich ahne, dass sie immer darunter gelitten hat, nicht ebenso viel Liebe wie ich von meinem Vater erhalten zu haben, rechne ich ihr das hoch an.

»Lass uns ein bisschen herumfahren«, sagte mein Vater, als ich endlich angekommen war, und hielt mir den Autoschlüssel entgegen. Ich stutzte: Der Wagen war sein Heiligtum.

Wir fuhren ohne Ziel, kreuz und quer durch die um diese Zeit leere Stadt, zunächst über die Ringe, dann durch das Straßengewirr des Zentrums. Anfangs war ich der Auffassung, mein Vater wolle Abschied nehmen von der Stadt, in der er geboren war und in der er jetzt auch sterben würde. Doch sein Blick schien nicht durch die Scheiben nach draußen, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung zu fallen, auf der Suche nach etwas in ihm. Wir gelangten auf die Autobahn.

»Nur so bis zur Grenze!«, rief mein Vater freudestrahlend. »Tritt doch mal richtig aufs Gas.«

Am Ende fuhren wir bis zur niederländischen Küste. Im Fußraum vor dem Beifahrersitz stand, wie eine Boje, ein roter Plastikeimer, und die Abstände, in denen mein Vater sich in diesen übergab, wurden zusehends kürzer. Manchmal geschah es mitten im Satz, doch er sprach danach weiter, als sei nichts geschehen. Merkwürdigerweise machte es mir kaum etwas aus, weder das geräuschvolle Würgen noch der säuerliche Geruch.

Ans Meer wollte er den roten Eimer nicht mitnehmen, auch nicht in das Strandrestaurant. Wir setzten uns an einen Tisch in der Nähe der Toiletten und bestellten Genever. Plötzlich begann er zu erzählen, stur geradeaus, wie jemand, der Anlauf genommen hat. Bei den ersten Worten dachte ich noch, es handele sich lediglich um eine variierte Einleitung zur alten Geschichte. Mein Vater war ein Meister der Variationen. Aber dann schlug seine Erzählung Haken und brachte alles zum Wanken, auch den Boden unter meinen Füßen, sodass ich selbst an den Pfählen, auf denen das Restaurant errichtet war, zu zweifeln begann.

»Ich war mir nie sicher«, hörte ich meinen Vater sagen. »Und ich fand nie den richtigen Moment. Das ist das Schlimme im Leben: dieser Trugschluss, man könne alles aufschieben. Zu dumm, dass man es erst begreift, wenn einem nur noch ein paar Tage bleiben.«

Der blondierte Kellner mit den lächerlich großen Ohrringen brachte zwei neue Genever. Draußen kam die Flut, und wenn ich über das kurze Stück Strand hinwegsah und den Blick durch die Glasscheibe auf die Wellen richtete, hatte ich den Eindruck, ich befände mich unter Deck eines Dampfers, mitten auf dem Ozean. Ich blätterte in der Speisekarte. Mein Vater nahm sie mir aus der Hand und legte sie geräuschvoll auf den Tisch.

Er holte Luft, und ich fürchtete schon, er müsse sich übergeben, doch er räusperte sich nur, um fortzufahren.

»Ich habe dir oft die Geschichte vom Tag der Ankunft erzählt. Du weißt, als ich dich aus dem Krankenhaus abgeholt habe und van Gogh so lange an meinem Hosenbein gezerrt hat, bis wir ihn mit nach Hause nahmen.«

Er griff nach meiner Hand, und ich fühlte, dass seinen verschwitzten Händen merklich die alte Kraft fehlte.

»Es war nicht die ganze Geschichte«, fuhr er fort. »Ich habe sie dir nie von Anfang an erzählt.« Er wisse nicht, ob es richtig sei, doch er glaube, ich hätte ein Recht darauf, auch den Anfang zu kennen: »Denn was sollen das für Geschichten sein, die nur ein Ende haben?«

Ab da verloren die Sätze ihren Zusammenhang. Vielleicht glaubte mein Vater, ich sei in der Lage, mir aus Andeutungen den Rest zusammenzureimen. Vielleicht weigerte ich mich auch länger zuzuhören, wie ein Kind, das sich die Ohren zuhält, wenn das Märchen zu grausam wird. Oder die Willenskraft meines Vaters war erschöpft, und der Tumor übernahm wieder die Regie.

»Ich bin nicht dein Vater.«

Fünf Wörter, zählte ich mit und schwieg. Das Sonnenlicht vollführte einen irrwitzigen Tanz auf den Wellen. Ich bin nicht sicher, ob er den Satz noch einmal wiederholte oder ob seine Stimme nur in meinen Gedanken nachhallte, wobei zwei der fünf Wörter verloren gingen: »Nicht dein Vater!«

Die Geschichte meiner Ankunft ließ sich auf vielfältige Weise erzählen. Die verschiedenen Fassungen hatten sich im Laufe meines Lebens zu einer einzigen Version verdichtet, deren Varianten ich kaum noch wahrnahm; und wenn sie mir tatsächlich auffielen, dann störten sie mich nicht. Schließlich war die Reihenfolge der Handgriffe, mit denen mein Vater mich in Empfang nahm, ebenso gleichgültig wie die Farbe des Flecks, den jemand auf van Goghs Fell gemalt hatte. Es war kein Unglück, wenn sich Details der Erzählung veränderten. Damit war ich groß geworden. Varianten waren salzig und schmackhaft, sofern man nicht zu viel davon in die Suppe kippte. Allerdings verdarb man alles, wenn es am Ende einfach hieß: »Ich bin nicht dein Vater!«

Und entgegen der Warnung des Sterbenskranken glaubte auch ich, die Fragen auf später verschieben zu können.

Mein Krankenzimmer ist an Nüchternheit kaum zu überbieten; seelenlos wie eine Gefängniszelle. Ich verbringe die meiste Zeit im Bett und wage nur zaghafte Blicke aus dem Fenster in die wunderbarerweise immer noch vorhandene Welt. Doch ich traue meinen Augen nicht, noch nicht. Manchmal schließe ich sie aus übertriebener Vorsicht und höre mir in dieser selbstgewählten Dunkelheit dabei zu, wie ich in ein Diktiergerät Sätze spreche, die niemand hören will.

Hilfreich ist das Einzelzimmer; ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist: Jan, dem die unglaublichsten Dinge gelingen, oder vielleicht sogar mein Bruder Albert? Gäbe es diese glückliche Einsamkeit nicht, ich würde kein Sterbenswort sagen.

Auf den Tagen lastete eine Schwere, die sich bis in die Herzkammern ausbreitete. Als wäre das Blut ein Narkotikum, das allmählich den Schmerz eindämmte und mit ihm jeden klaren Gedanken. Von den Handlungen meines Körpers hatte ich allenfalls eine Ahnung, von meiner Hand etwa, die mit dem Füllfederhalter meines Vaters Danksagungen in makellosen Zeilen schrieb.

»Du hast die schönste Schrift«, hatte Albert gesagt, und an der Zunge meiner Schwester Annekarin, die Kuverts verschloss, klebten noch Reste vom Frühstück.

Nur manchmal brach sich der immer selbe Gedanke Bahn, pochte wie eine entzündete Zahnwurzel. Am einfachsten war es, die letzte Geschichte meines Vaters als Tollheit abzutun, als wirres Zeug eines Todkranken. Das ließ sich so weit treiben, bis unser letzter Tag, die Fahrt zum Meer und die Szene im Restaurant so sehr in die Schwebe gerieten, dass sie selbst Erzählung wurden – unwirklich wie das Streuengelchen auf dem Friedhof. Doch der Gedanke blieb: Nicht dein Vater! Also begann ich zwei Wochen nach seinem Tod mit den genealogischen Recherchen, und zwar mit dem festen Vorsatz, die Lüge aufzudecken, den Vater, wenn schon nicht lebendig, so doch wenigstens wieder zu meinem zu machen. Immerhin erwies sich die selbst verordnete Aktivität als geeignetes Mittel gegen die Schwermut.

Im Stammbuch meiner Eltern war sein Name an der entsprechenden Stelle eingetragen, was nichts besagen musste. Auch heute wird bei der Anmeldung einer Geburt auf keinem deutschen Standesamt ein Gentest verlangt. Einen Tag lang verschanzte ich mich in seinem Arbeitszimmer, das selbst meiner Mutter heilig war, und durchwühlte die verstaubten Regale und Schubladen.

»Was machst du da oben?«, rief meine Mutter ins Dachgeschoss hinauf – merkwürdigerweise nur ein einziges Mal. Das Arbeitszimmer roch noch nach seinem Aftershave. Doch es war unsinnig, sich vor dem Duft eines Rasierwassers zu fürchten.

Auf die Bücher hatte ich meine größte Hoffnung gesetzt. Die Wände des Zimmers waren voll davon: Romane, Biographien, Reiseberichte. Mein Vater hatte die Angewohnheit gehabt, beliebige Bände als Verstecke zu benutzen – für Geld, Briefe oder Notizen. Umso enttäuschter war ich, als ich in ihnen nichts fand außer einen mittlerweile wertlosen Hundertmarkschein mit dem Porträt Clara Schumanns.

Da fiel mir das Geheimfach ein. Mein Vater hatte es mir gezeigt, als ich noch ein kleines Mädchen war, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Von da an hatte ich alle meine Schätze dort in Sicherheit gebracht, bis ich den Spaß daran verloren und das verborgene Fach zuletzt ganz vergessen hatte.

Ich öffnete die mittlere Schublade des Schreibtischs, fand den Hebel, der den Mechanismus betätigte, und ließ die Klappe aufspringen…

Man sucht das eine und findet etwas anderes! Helens Brief hatte ich nicht erwartet. Auf der Suche nach meiner Abstammung stolperte ich über die Liebschaft meines Vaters.

Ich kann nicht sagen, was ich empfand. Ich weiß höchstens, was angebracht gewesen wäre: Scham über das Unerhörte, Zorn vielleicht oder auch Mitleid für meine betrogene Mutter. Doch nichts davon spürte ich. Stattdessen erlag ich von Anfang an dem Zauber des Briefes – einem Sog, dem ich mich nicht zu widersetzen vermochte. Ich las ihn wieder und wieder bis tief in die Nacht, bis ich die Worte auswendig kannte und endlich einschlief.

Die betörende Wirkung von Helens Zeilen hatte wohl mit der offensichtlichen, intensiven Liebe darin zu tun, mit der zu Worten geronnenen Leidenschaft. Ich selbst hatte derartige Gefühle bisher weder gehegt noch formuliert.

Je tiefer ich jedoch in Helens Brief eintauchte, desto selbstverständlicher wurde die Liebschaft – eine Naturerscheinung, die nicht zu hinterfragen war. Ich begann meinen Vater mit der Distanz einer Leserin wahrzunehmen, als handelte es sich um eine Romanfigur, in die ich mich erst im Verlauf der Lektüre hineinfand. Für den Moment allerdings warf der Brief mehr Fragen auf als er beantwortete.

Nur über eines war ich mir von Anfang an im Klaren: Ich würde Helens Zeilen nicht einfach wieder in das Geheimfach zurücklegen können, nicht so tun können, als hätte ich diesen verstörenden Schatz nie gefunden. Genauso wenig aber wollte ich mit diesem Vakuum zwischen dem Angedeuteten fortleben.

Meine Mutter nach der Affäre meines Vaters zu fragen, kam nicht in Betracht. Schon als ich versucht hatte, ihr die Begebenheit in dem niederländischen Strandrestaurant zu erzählen, hatte sie die erbetene Auskunft nach meiner Identität demonstrativ verweigert. »Wie kannst du nur einen solchen Unsinn glauben?«, fragte sie in das laufende Fernsehprogramm hinein.

»Unsinn«, wiederholte sie und stellte den Fernseher unangenehm laut. »Im Kopf deines Vaters wucherte ein Tumor!«

Ich bräuchte doch nur in den Spiegel zu schauen, die Ähnlichkeit bemerke doch wirklich ein Blinder.– Ich entschied, ihr Helens Brief nicht zu zeigen.

Dem Treffen mit Jack sah ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Eigentlich hieß er Jakob Jakoby, doch seit dem Tod seiner zweiten Frau ließ er sich nur noch mit dem lächerlichen amerikanischen Spitznamen rufen. Jack war meinem Vater in den letzten Jahren als einziger Freund geblieben. Jeden Freitagabend hatten sich die beiden zu einer Partie Schach in seiner Apotheke getroffen. Im Hinterzimmer mit der Einrichtung aus dem vorletzten Jahrhundert schlugen sie ihre Schlachten, die in erster Linie dazu dienten, Jacks Vorräte an Hochprozentigem zu dezimieren, weshalb die das Spiel begleitenden philosophischen Spekulationen mit fortschreitender Nacht immer kühner wurden.

Mitte der siebziger Jahre hatte Jakob Jakoby die Apotheke seines Vaters übernommen. Zwanzig Jahre später brachte er das Kunststück fertig, innerhalb von drei Jahren gleich zweimal zum Witwer zu werden. Da ihn der Tod seiner zweiten Frau regelrecht vermögend machte, brodelte die Gerüchteküche und die Polizei nahm sich der Sache an. Doch man konnte ihm nichts nachweisen, und so blieben das Gerede wie das Geld, nur die alten Freunde waren mit einem Mal verschwunden – mit Ausnahme meines Vaters.

Jack, wie er fortan hieß, legte sich teure Hobbys, junge Freundinnen und ein ins Gesicht gemeißeltes Lächeln zu, das niemand zu deuten wusste. Meine Erinnerungen an ihn stammten noch aus der Kindheit. Damals war er ein ständiger Gast in unserem Haus gewesen, eine Art Patenonkel, der sich immer neue Spiele für mich ausdachte und dabei mehr Geduld aufbrachte als mein Vater. Die beiden waren zusammen zur Schule gegangen, der Apothekersohn und der Halbwaise, dessen Vater in den letzten Kriegstagen in einem U-Boot für immer bis auf den Meeresgrund gesunken war.

Ich traf Jack auf dem Golfplatz. Sofort fiel mir das überdichte braune Haar auf, das tief in der Stirn ansetzte, und ich überlegte, ob es sich nicht in Wahrheit um ein Toupet handelte. Jack trug ein weit offenstehendes Hawaiihemd und eine schwere Goldkette, wahrscheinlich teuer, auf jeden Fall geschmacklos.

»Sag einfach Jack«, korrigierte er mich, weil ich auf das alte Onkel Jakob verfallen war, und ich stieg in einen dieser kleinen Wagen, mit dem er mich rasant über das hügelige Gelände kutschierte. Während der Fahrt erzählte er, wie ich damals auf seinem Schoß gesessen und wir Hoppe-Reiter gespielt hatten, und er lächelte dabei unentwegt dieses Lächeln, mit dem auch ich überfordert war.

An der Driving Range machten wir halt. Jack drückte mir ein Eisen in die Hand: »Probier mal! Komm, stell dich nicht an!« Und bevor ich mich noch wehren konnte, brachte er mich in die richtige Position, erklärte mir die Bewegungen, legte den Ball auf die Matte und deutete mit jovialer Geste an, dass ich freie Bahn hatte. Mein erster Versuch war kläglich, und Jack schob mich beiseite, das gemeißelte Lächeln im Gesicht, um zu demonstrieren, wie man es richtig machte. Ich war überrascht, wie elegant es aussah, als er den Ball ins Nirwana jagte. In seine zweite Ausholbewegung hinein stellte ich meine Frage: Ob es denkbar sei, dass mein Vater eine Freundin gehabt habe?

Er schlug sich den Golfschläger gegen das Knie, brach aber nicht vor Schmerz, sondern vor Lachen zusammen.

Das sei komisch, johlte er, ehrlich komisch: »Weißt du, dein Vater ist wirklich der Letzte, der … Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Verdammt, wie kommst du darauf?«

»Nur so. Ich habe überlegt, wie das bei älteren Männern so ist, und dachte, ich frage am besten jemanden, der sich damit auskennt.«

Weder tat ihm die Spitze weh, noch war ihm die Anspielung peinlich: Ja, bei ihm zu Hause laufe viel junges Gemüse herum, und die Mädchen seien nicht eben zimperlich, gab er nicht ohne Stolz zu: »Aber bei deinem Vater, Amelie, weißt du, da war gar nichts drin. Ich hatte mal eine süße Kleine aus Kopenhagen, eine Medizinstudentin. Anatomisch sehr beschlagen, kann ich dir sagen. Die war ganz wild auf ihn, aber keine Chance! Einen ganzen Tag lang turnte sie ohne Höschen durchs Haus, und dein Vater, weißt du, was der machte? Der grübelte über seinen Schachfiguren.«