19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was bedeutet Herkunft, was Heimat, was Sprache? Björn Bickers Erzählungen treffen mitten ins Herz, sie sind schonungslos und von einer großen Wärme und zeigen uns, dass die Liebe vielleicht die einzig verlässliche Gewissheit ist. Und das Erzählen. Amina hält es nicht mehr aus und schlägt in der U-Bahn einen Mann nieder, der ihr ins Gesicht gespuckt hat. Aber hat er ihr ins Gesicht gespuckt? Warum greift Igor, der in Fatmas Theater AG so hilfsbereit und aufmerksam war, plötzlich einen Mitschüler mit dem Messer an? Was ist mit dem Mann, der als Kind in eine Pflegefamilie gekommen ist, warum schweigen die Stimmen in seinem Kopf nicht? Und warum hört ein vierjähriges Kind auf zu sprechen? Manchmal ist es nur ein Satz, der ein Leben auf den Kopf stellt. Wie bei Eva und Ada und ihren beiden Kindern, als Eva sagt: Kinder, Arne, Lotta, wollt ihr Ingo nicht einfach Papa nennen? Die Menschen in diesen zehn Erzählungen behaupten auf ganz unterschiedliche Weise ihren Platz und ihre Identität in einer Gesellschaft, in der sie als anders wahrgenommen werden, sei es, wegen ihrer sexuellen Orientierung, weil sie arm oder krank sind, oder sei es, weil ihre Eltern oder Großeltern einst aus einem anderen Land gekommen sind. Sie studieren, sie arbeiten als Lehrerin, im Theater, an sich selbst, als Anwältin, Reinigungskraft oder Fotografin. Und sie kämpfen mit sich, mit der Gesellschaft, um das was sie ausmacht: ihre Menschlichkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

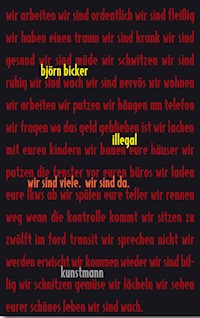

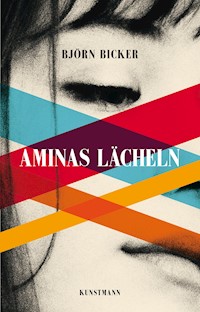

Björn Bicker

AMINAS LÄCHELN

Verlag Antje Kunstmann

Spotify Playlist: AMINAS LÄCHELN Soundtrack

Meinen Geschwistern

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

1

The only sun I ever knewWas the beautiful one that was you.

THE MAGNETIC FIELDSI don’t believe in the sun

DA ICH EINE AMEISE WAR WIE ALLE UND MEIN WEG VORGEZEICHNET

AUF GLEIS 18 STAND DER ICE NACH HAMBURG, und für die Dauer eines Blitzschlags war ich die, die verreist, weg aus München, weg von der Arbeit, weg von Eva, weg von Arne und Lotta, weg von allem. Aber da ich eine Ameise war wie alle anderen auch und mein Weg vorgezeichnet, lief ich weiter, vorbei an der Verkaufstheke, dem Burger King an der Ecke, raus aus der Halle, über die Straße vor dem Bahnhof, in die Schillerstraße bis Ecke Landwehr. Die Beratungsstelle öffnet um neun, ich war wie immer um Viertel nach acht da, um alles vorzubereiten. Anrufbeantworter abhören. Noch ein paar kurze Telefonate führen. Und dann würde es losgehen. Dann kommen die Klienten, einer nach dem anderen, Alkohol, Drogen, Medikamente, Glücksspiel, Computer. Es gibt eigentlich nichts, wovon man nicht abhängig werden kann. Erst ganz am Ende der Ausbildung, während des Praktikums in der Klinik, bin ich hängen geblieben. Bei der Sucht. Das hatte natürlich mit Eva zu tun. Eva war Stationsärztin. Wir leiteten damals zusammen eine Gesprächsgruppe. Zwölf Alkis, die gerade ihre Entgiftung hinter sich hatten und weitermachen wollten mit Therapie. Das waren Leute mit jahrelangen Saufkarrieren. Der eine hat immer zu Eva gesagt, Mädschen, dat verstehen Sie nisch, dat können Sie gar nisch verstehen. Ihnen fehlen ein paar Promille Erfahrung, und Eva hat gelacht und ihm recht gegeben mit ihrem umwerfenden Es-wird-alles-gut-Lachen. Nach der Begrüßungsrunde im Team kam sie zu mir und strahlte mich an. Sie stand vor mir und hat geleuchtet. Sie sagte nichts, strahlte nur. Sie stand da in ihrem weißen Kittel, ein Kopf größer als ich, die Sommersprossen tanzten auf ihrem hellen Gesicht, die dunkelbraunen Haare fielen auf ihre Schulter, es schien, als könne sie nichts aus diesem schwebenden Gleichgewicht bringen. Sicher sagt sie gleich irgendwas, dachte ich, aber es kam nichts, das war ihre Art, mich zu begrüßen. Sie sah mich einfach an. Ich wurde furchtbar rot und streckte ihr meine Hand entgegen, die sie schlagartig nahm und mit ihren klugen Fingern betastete. »Kalte Hände«, triumphierte sie, so als würde sie sich darüber freuen. »Ich habe auch kalte Hände. Komm mal mit.« Sie zog mich aus dem Besprechungsraum über den Flur in ihr Arztzimmer, das sie sich damals mit Ingo, ihrem Kollegen, teilte. Sie zog ein kleines Samtkissen aus einer Schublade und drückte es mir in die Hand.

»Hier, das schenke ich dir, das wärmt. Frag mich nicht wie, es funktioniert.«

»Wer heilt, hat recht.«

»Ach, echt, ich weiß nicht, Heilung ist auch so eine überschätzte Kategorie. Wir heilen hier sowieso niemanden. Oder, Ingo?«

Ingo stand im Türrahmen und sah uns an. Sein Blick wanderte hin und her. Sein Scannerblick, den er gerne einsetzte. »Vielleicht uns selbst«, sagte er und ließ sich auf seinen Bürostuhl fallen. Er hackte irgendwas in seinen Computer und drehte sich dann zu uns um.

»Die Kollegin hat zu allem eine dezidierte Sondermeinung«, gab er mir gespielt ernst zu verstehen.

»Lass dich von ihr nicht verunsichern.«

Eva hielt meine Hand, unbeirrt. Sie stieg in Ingos Spiel ein. Es war, als wäre ich in eine Szene geraten, die sie nicht das erste Mal spielten.

Ich versuchte, die Tür zu dem Ladenlokal, in dem unsere Beratungsstelle war, aufzuschließen. Ich zitterte und kriegte den Schlüssel kaum ins Schloss. Da fiel mir ein, dass ich noch nichts gefrühstückt hatte. Ich war völlig unterzuckert. Ich ließ den Schlüssel stecken und ging zu der irakischen Bäckerei nebenan, um mir einen Sesamkringel zu kaufen. Als ich zurückkam, stand meine Chefin in der Tür und schnauzte mich an.

»War nur kurz beim Bäcker.«

»Ich dachte schon.«

»Nein, nein, keine Angst.«

Sie hielt mir den Schlüssel hin und verdrehte die Augen.

Ich drückte mich an ihr vorbei wie ein ungezogenes Kind und ging in mein Beratungszimmer. Dort riss ich das Fenster auf und brachte die drei schmutzigen Teetassen vom Abend zuvor in die Küche. Meine Chefin machte gerade Kaffee. Sie mochte es nicht, wenn wir abends noch in den Büros saßen. Privat, sagte sie, das ist privat. Das ist verboten wegen der Ansteckung und der Pandemie. Wir dürfen uns privat hier nicht mehr aufhalten. Sie hatte Angst wie alle und wollte die Vorschriften einhalten. Sie versuchte mich anzulächeln, es gelang ihr aber nicht. Das Gesicht verrutschte. Ich nickte verständnisvoll. Ihre glasigen Augen schauten durch mich hindurch. Kurz fragte ich mich, was sie sah, ob sie mehr sah als ich. Noch zehn Minuten, dachte ich, dann kommt der erste Klient. Ich musste husten, weil der Sesamkringel so trocken war. Ich trank Wasser aus einem der IKEA-Gläser, die überall herumstanden. »Ich will weg«, dachte ich und sah den ICE nach Hamburg am Gleis stehen. Ich hustete und schwitzte. »Ich will weg.« Was für ein grober Satz. Und dann fiel mir das ein: Einmal hatte Eva mir das Leben gerettet. Weil ich zu schnell gegessen und mich verschluckt hatte. Hühnerknochen. Ich lief schon blau an, da griff sie beherzt in meinen Rachen und erwischte das Ding mit einem Finger. Danach musste ich in die Klinik, weil die Luftröhre verletzt war. Ohne Eva wäre ich erstickt. Da war sie schon schwanger mit Lotta. Der Vorfall riss uns damals aus unserer blöden Euphorie heraus. Alles war wie am Schnürchen gelaufen. Wir waren nicht mal ein Jahr zusammen und waren uns so sicher, dass wir eine Familie gründen wollten. Ingo war nicht nur Evas Kollege, sondern auch ihr bester Freund und er gab sein Sperma her. Und dann kam Lotta auf die Welt. Die kleine, blonde Lotta. Und weil alles so leicht schien, fragten wir Ingo noch ein zweites Mal und er war wieder dabei, und nicht mal anderthalb Jahre nach Lotta kam Arne auf die Welt. Er ist jetzt acht. Am Anfang war klar, dass wir den Kindern nicht sagen würden, wer ihr biologischer Vater ist. Aber Ingo war immer da. Manchmal fuhren wir sogar zusammen in den Urlaub. Einmal hatten wir ein Ferienhaus in Dänemark gemietet, auf einer Insel, da waren die Kinder vier und drei. Alles war sehr harmonisch. Er genoss die Zeit mit uns, jedenfalls wurde er nicht müde, das bei jeder Gelegenheit zu betonen, dann setzte er seinen Scannerblick auf und wartete auf Reaktionen. Er hatte damals gerade eine Trennung hinter sich und war froh, dass er nicht alleine sein musste. Abends saßen wir auf der Terrasse des Holzhauses und tranken Wein, und die Kinder liefen im Garten herum. Das Rauschen des Meeres in sicherer Entfernung. Die Schreie der Möwen. Ingo sprang immer wieder auf und tollte mit den Kleinen auf dem Rasen herum, er spielte Fußball mit ihnen, jagte sie durch die Hecken. Am Rande des Grundstücks lag ein altes, halb verrottetes Ruderboot. Sie waren Piraten, die ein feindliches Schiff überfielen. Ingo ging mit viel Tamtam über Bord und die Kinder stiegen kreischend und glücklich auf sein Spiel ein. Dann lockte er sie an den Tisch, damit sie etwas aßen, es gab Kartoffeln und Fisch und Soße mit Kapern, was die Kinder aus unerfindlichen Gründen besonders gerne mochten. Ingo war außer Atem und lachte, und Eva tat den Kindern ihr Essen auf und sie fingen an, die Kartoffeln und die Fischstückchen, die ich zuvor akribisch auf Gräten untersucht hatte, in sich hineinzustopfen. Evas Wangen brannten feuerrot von der Luft und der Sonne, sie strahlte wie immer und ich war so glücklich, dass ich die Zeit anhalten wollte und für eine Weile sogar das Kratzen in meinem Hals vergaß. In die Freude und das Lachen jenes Abends hinein rief Eva, so als wäre es nichts, oder womöglich eine gute Idee, oder einfach ein Vorschlag für einen schönen, belanglosen Familienausflug: »Kinder, Arne, Lotta, wollt ihr Ingo nicht einfach Papa nennen!?« Und Ingo stieg sofort darauf ein und jubelte wie ein Kind auf einer Geburtstagsfeier. Die beiden gaben wieder eine ihrer Vorstellungen. Die Kinder sagten nichts und spielten einfach weiter. Ich lachte auch und spürte im ersten Moment gar nicht, dass der Schlag gesessen hatte, wie der Schlag schmerzte, im Bauch, tief unten, da wo wir alle herkommen. Dass sie das einfach so hinausposaunte, ohne mit mir vorher darüber gesprochen zu haben. Sie, die die Kinder ausgetragen hatte, sie, die ohne Zweifel die biologische Mutter war und er der biologische Vater, und ich, die ich ohne Zweifel die andere Mutter dieser Kinder war. Mir wurde schlecht. Ich dachte erst wegen des Essens, weil ich manchmal keinen Fisch vertrage. Das geht schon wieder vorbei, dachte ich und stimmte in die gute Laune und den Überschwang der beiden ein, ohne zu spüren, dass gerade etwas zu Ende gegangen war: unser Modell, unser Leben, unser Vertrauen, unsere Liebe. Für die Kinder hatte das alles keine Bedeutung, es war nicht mal eine Spielunterbrechung wert, sie hatten keine Ahnung, was das hieß, dass sie Ingo nun Papa nennen durften. Den Piratenhauptmann aus ihrem hölzernen Schiff. Als ich später im Bett lag, wurde ich wütend. Ich lag auf dem Rücken und starrte an die Holzdecke unseres Ferienhauses. Eva kam aus dem kleinen Bad und legte sich neben mich. Ich sprach mit der Zimmerdecke.

»Eva, das war nicht okay heute. Das mit Ingo.«

»Was?«

»Dass sie Papa zu ihm sagen sollen.«

»Ach, das habe ich nur so gesagt, die Kinder wissen doch gar nicht, was los ist, für sie bleibt Ingo einfach Ingo.«

»Nein. Ab heute ist er ihr Papa.«

»Aber doch nur so.«

»Das gibt es nicht: Nur so. Sie werden es im Kindergarten sagen, in der Schule, bei deinen Eltern, überall. Und irgendwann werden sie fragen, ob es stimmt.«

»Dann erzählen wir es ihnen. Wo ist denn das Problem?«

»Ich bin das Problem.«

»Ach, Ada!«

»Ich bin raus.«

Sie knipste sofort das kleine Licht auf ihrem Nachttisch an. Die Birne flackerte. Sie beteuerte mir ihre Liebe und sprach von meiner Rolle als Mama. Dass wir beide die Eltern seien, niemand sonst. Dass uns das keiner nehmen könne, auch nicht Ingo und nicht die Leute draußen, und für die Kinder sei das sowieso klar. Ich konnte nichts mehr sagen. Es war, als fluteten ihre Worte mein Inneres hinweg. Ich fühlte mich leer und kaputt. Am nächsten Morgen war das Gefühl immer noch da.

Nach den Ferien fing Eva wieder an zu arbeiten. Sie fuhr vier Tage die Woche in die Klinik und nahm Lotta morgens mit in die Schule. Ich brachte Arne etwas später in den Kindergarten und fuhr dann weiter mit der U-Bahn in die Beratungsstelle. Ich arbeitete nur noch drei Tage die Woche. Die restliche Zeit kümmerte ich mich um die Kinder. Der Alltag war ein gefräßiges Tier. Es saugte uns die Kraft und die Fröhlichkeit aus den Gliedern und wurde immer mächtiger. Auch wenn wir unser Zusammenleben ziemlich professionell verwalteten, saß die Enttäuschung in mir und verkleidete sich täglich aufs Neue. Mal als Müdigkeit. Mal als Unlust, mal als Putzfimmel und immer öfter als Wut. Ich war wütend. Auf Eva. Auf die Kinder. Auf Ingo. Auf meine Chefin, auf meine Klienten. Auf die anderen Eltern. Auf alles und jeden. Wenn Lotta keine Lust hatte, ihre Hausaufgaben zu machen, schrie ich sie an, wenn Arne krank war und ich zu Hause bleiben musste wegen irgendeines blöden Infekts, dann ließ ich ihn meinen Frust spüren. Ich erschrak vor mir selber, immer öfter, ich versuchte meine Wut bei mir zu behalten, aber es gelang mir einfach nicht. Ich packte den Kleinen an den Armen, wenn er nicht essen wollte, ich sperrte ihn in sein Zimmer ein, wenn er seine Spielsachen rumliegen ließ, ich machte ihm absichtlich viel zu heißen Tee, damit er sich beim Trinken den Mund verbrannte. Ich war so sauer, dass ich andauernd irgendjemandem wehtun musste. Einmal stand ich in unserem Flur vor dem Spiegel und betrachtete mein Gesicht. Meine Lider waren rot, der Stress, dachte ich, das geht schon wieder vorüber. Ich erzählte Eva nichts von meiner Wut, nichts von meinen täglichen Streitereien mit den Kindern. Ich entschuldigte mich jedes Mal bei ihnen und wir umarmten uns oder kuschelten eine Zeit lang auf dem Bett und alles war wieder gut. Nur der Hühnerknochen. Der steckte immer noch in meinem Hals. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass Eva ihn gar nicht herausgezogen, sondern ihn nur so geschickt bewegt hatte, dass er da immer noch drin war in meiner Speiseröhre, aber kaum merklich, nicht mehr lebensbedrohlich, zumindest nicht akut. Ich musste mich wegen des Knochens nicht mehr andauernd räuspern. Das hatte sie gut hinbekommen. Sie war schließlich Ärztin, dachte ich, sie wüsste schon, wie man so was macht. Ich fragte mich, worauf Eva wartete. Irgendwann würde etwas Schlimmes passieren, da war ich mir sicher. Ich fragte mich das ernsthaft, für einen Moment, und dann vergaß ich es wieder.

Gerade steckte ich mir den letzten Bissen des Sesamkringels in den Mund, da klopfte es an meiner Bürotür. Ich schaute auf die Uhr. Der erste Termin war schon in fünf Minuten, ich war noch gar nicht vorbereitet. Ich kaute, starrte, stand da und gab mit vollem Mund einen zustimmenden Laut von mir. Es war meine Chefin. Was will die denn jetzt, dachte ich. Sie kam herein und schloss die Tür hinter sich. Sie sah müde aus. Das Gesicht war wieder an seinem Platz, notdürftig befestigt.

»Darf ich kurz?«, fragte sie.

»Klar.«

»Eva hat angerufen. Gestern Nachmittag.«

»Bei dir?«

Sie sei auch erstaunt gewesen, sagte sie. Eva habe ihr erzählt, dass ich die Kinder schlage. Sie werde heute Vormittag mit Lotta und Arne die gemeinsame Wohnung verlassen und ich solle mich darauf einstellen, dass ich die Kinder vorerst nicht mehr zu sehen bekäme.

»Ada, was ist da los? Stimmt das?«

Meine Chefin verschränkte ihre Arme vor der Brust. Ich kaute immer noch. Sie schlug mir vor, ein paar Tage freizunehmen. Was Chefinnen einem in solchen Situationen so anbieten. Sie teilte mir mit, dass sie meine Termine für diesen Tag bereits abgesagt habe. Ich könne so nicht therapeutisch arbeiten. Alles fühlte sich plötzlich falsch an. Ich schrie meine Chefin an. Sie solle sich raushalten. Das sei alles eine einzige Lüge und ein abgekartetes Spiel. Alles habe mit diesem Hühnerknochen im Hals angefangen.

»Ada, du brauchst Hilfe«, sagte sie in ihrem arrogantesten Ton. Ihr Gesicht verschwamm zu einer käsigen Masse. Sie war wirklich hässlich.

»Ich bin eben nur eine Ameise«, sagte ich und umarmte meine Chefin. Ich drückte so fest zu wie ich nur konnte. Die Lüge quoll aus ihr heraus. Sie roch nach Schweiß und Zigaretten. Sie befreite sich aus meiner Umarmung. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich das alles vorausgesehen hatte, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, Eva habe die Situation noch nicht ganz verstanden. Mir wurde schwindelig. Es war wirklich heiß. Ich zog mein Hemd aus. Und die Schuhe. Meine Chefin bat mich, endlich nach Hause zu gehen. Sie war nervös. Es schien, als hätte sie Angst vor mir. Das hatte Eva also erreicht. Ich stopfte mein Hemd und die Schuhe in meinen Rucksack, und plötzlich durchströmte mich eine Art guter Laune, die ich lange nicht mehr verspürt hatte. Ich erklärte meiner Chefin, dass sie sich keine Sorgen machen sollte, dass ich mit Eva reden, dass sich alles in Wohlgefallen auflösen würde, dass ich niemanden so sehr liebte wie meine Kinder und meine Frau. Eva habe in letzter Zeit massive seelische Probleme gehabt, aber sie habe sich geweigert, der Sache ins Auge zu sehen. Das könne auch an ihrem Kontakt zu Ingo liegen, Ingo sei nicht zu trauen, er habe sich in den letzten Jahren rapide verändert. Ich vermutete schon länger, dass Ingo einer Vereinigung von Männern angehörte, die nichts Gutes im Schilde führte. Nun fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Aber darauf wollte ich nicht näher eingehen. Ich konnte ja nicht wissen, mit wem meine Chefin unter einer Decke steckte. Sie sollte Geduld haben, ein paar Tage, dann sei alles wieder im Lot. »Geh zum Arzt«, sagte meine Chefin. Sie brauche eine Krankmeldung für die nächsten Tage. Zu welchem Arzt, dachte ich, Ingo ist Arzt, Eva ist Ärztin, sie waren bestens vernetzt mit all den anderen Ärzten, die gerade dabei waren, mir meine Kinder wegzunehmen. Ich versicherte meiner Chefin, dass ich mich schleunigst um alles kümmern würde. Ich bot ihr ein freundschaftliches High Five an, aber sie hob die Hand nicht. Mir kam der Gedanke, dass auch sie an diesem Spiel beteiligt war. Ich ging raus auf die Landwehrstraße, es war glühend heiß, der Verkehr laut, die Leute rannten durcheinander, alle liefen um mich herum, niemand nahm mich zur Kenntnis, aber das konnte eigentlich nicht sein. Sie taten alle so, als ob sie von mir und meiner Geschichte nichts wüssten. Wenn ich jetzt einen von ihnen zur Rede stellte, dann würde er behaupten, ich sei übergeschnappt. Na gut, dachte ich, den Gefallen tue ich euch nicht. Ich lief zum Hauptbahnhof, den gleichen Weg zurück, den ich vor einer Dreiviertelstunde gekommen war. Auf dem Weg fiel mir eine Mappe mit Zetteln auf den Gehsteig. So ein nervöser Typ mit schwarzen Haaren half mir, die Blätter einzusammeln. Ich hatte keine Zeit, alles auf Vollständigkeit zu überprüfen, wahrscheinlich hat er die Unterlagen abfotografiert. Es war schwer, noch irgendetwas geheim zu halten. Jeder hatte so ein Gerät, mit dem er in Sekundenschnelle alles abfotografieren oder scannen konnte, was er wollte. Man konnte dagegen nichts tun. In der Wandelhalle blieb ich am Zugang zu Gleis 14 stehen. Die Sache mit den Masken. Alle Menschen, die einen Zug betraten, trugen eine Maske vor dem Gesicht. Der nächste ICE nach Hamburg sollte in zwanzig Minuten abfahren. Ich zückte mein Telefon und buchte ein Ticket. Das muss jetzt sein, dachte ich, ich würde in Hamburg den Ursachen für diese Entwicklung auf den Grund gehen. Ich ging auf den Bahnsteig und blieb in der Raucherzone stehen. Ich schnorrte mir eine Zigarette und inhalierte ein paarmal. Die erste Zigarette seit zwölf Jahren. Mir wurde schlecht. Ich sah mir den Typen, der mir die Zigarette gegeben hatte, genau an. Lucky Strike, Scherzkeks. Er schaute zu mir hin und ich vermutete, er wartete nur darauf, dass ich ohnmächtig werden würde. Den Gefallen wollte ich ihm nicht tun. Ich machte die Zigarette aus und steckte sie als Beweisstück in meine Hosentasche. Der Zug rollte ein. Ich nahm die erstbeste Tür. Nur weg von hier, dachte ich und streifte durch die klimatisierten Abteile. Ich setzte mich in die erste Klasse direkt hinter dem Zugrestaurant. Auf dem Weg nahm ich mir eine Tageszeitung. Die Überschriften waren vielsagend. Auch wenn sie mir noch nicht restlos verrieten, was eigentlich gespielt wurde. Der Präsident der Ärztevereinigung verlangte mehr Unterstützung für die Kliniken. Klar, dachte ich. Sie sind dabei, die Macht zu übernehmen. Draußen verglühte die Landschaft in atemberaubendem Tempo. Der Zug war fast leer. Dem Schaffner zeigte ich wortlos mein Handyticket. Er scannte alles ein. Plötzlich klingelte das Telefon. Der Schaffner erschrak und bedankte sich. Ingo versuchte, mich zu erreichen. Ich stellte das Gerät leise und schaltete die Ortung aus. Ich dachte an die Kinder und bekam es mit der Angst zu tun. Was würden sie ihnen antun? Aber langfristig konnte ich ihnen nur helfen, wenn ich mich selbst erst einmal in Sicherheit brachte. Ich wunderte mich wirklich, warum in diesem Zug so wenig los war. Es war Sommer, Reisezeit. Ich fuhr alleine durch die Landschaft, und in jeder Stadt stiegen ein paar getarnte Leute zu. Niemand traute sich, mein Abteil zu betreten. Ich starrte aus dem Fenster. Sie sollten mich nicht erkennen. Ich schwitzte. Es leuchtete mir schlagartig ein, warum man die Fenster in diesen Zügen nicht mehr öffnen konnte. Irgendwann schlief ich ein. Kurz vor Hamburg wachte ich wieder auf. Ich stieg Dammtor aus, damit ich denen nicht gleich in die Arme lief. Sicher dachten sie, ich würde Hauptbahnhof aussteigen, weil ich all die Jahre, in denen ich fast monatlich nach Hamburg gefahren war, immer Hauptbahnhof ausgestiegen war. Und da sie mich gründlich beobachtet hatten, war ihnen das klar. Ich sah ein paar Typen, die als Junkies verkleidet auf mich zukamen. Sie wollten irgendwas von mir. Verpisst euch, zischte ich ihnen entgegen. Ich lief die Treppen runter. Auf der Holstenstraße versuchte ein Lieferwagen, mich zu überfahren. Mit Mühe und Not erreichte ich den Mittelstreifen. Ich wollte das alles nicht mehr. Sollen sie mich doch mitnehmen, dachte ich plötzlich. Vielleicht kriege ich dann meine Kinder wieder zu Gesicht. Ich lief auf dem Mittelstreifen Richtung Reeperbahn. In Hamburg war es noch heißer als in München, ich zog meine Hose aus und das Unterhemd. Zum Glück hatte ich am Morgen diese schöne, sandfarbene Unterhose angezogen. Es fühlte sich gut an, frei, jetzt konnte mich niemand mehr erkennen. Ich hielt ein paar Autos an und die Leute glotzten durch ihre schusssicheren Schutzscheiben, als wäre ich ein seltenes, gefährliches Tier und sie auf einer Safari. Ich bin eine Ameise, schrie ich, eine Ameise. Ich hörte ein Martinshorn. Es wurde unerträglich laut. Ich schrie. Tatsächlich. Ein Polizeiwagen kam angefahren und bremste auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Die also auch, dachte ich und war nicht im Mindesten erstaunt. Es erfüllte sich alles genau so, wie ich es vorausgesehen hatte. Die Polizisten kamen auf mich zu. Ich hatte keine Waffen, nur meine Fäuste und meine Füße. Die Polizisten waren wie Maschinen. Sie drückten mich zu Boden und verkeilten meine Arme hinter meinem Rücken. Sie fragten nicht mal, was los war. Mussten sie auch nicht. Sie gehörten ja dazu.

2

We’re all learning to trust our bodies, making peace with our own distortions.

ARLO PARKSCollapsed in sunbeams

HERZNEUROSE

DAS SCHLAUCHBOOT WAR SCHROTT. Und peinlich. Wie soll man denn bitte schön mit so einem Ding die Isar runterkommen. Das habe ich gleich gesagt, da setz ich mich nicht rein, nicht in so eine ausgeleierte Scheißwanne. Die Leute lachen sich doch kaputt über uns. Sitzen da fünf Schwarzköpfe in so einem billigen Drecksteil und bleiben an jedem Ast hängen, und dann diese Ruder, schau die dir doch mal an, das ist nicht dein Ernst, habe ich zu Sokol gesagt, mit dem Ding kannst du nicht mal lenken, nix kannst du damit, das ist das billigste Schlauchboot, das ich je gesehen habe. Ohne mich, ich setz mich da nicht rein, ich bin doch kein Vollidiot. Diese ganzen anderen Typen da, klar, die fahren den Fluss runter, weil sie besoffen sind, total zugedröhnt, aber nüchtern, das hält doch kein Aas aus, fünf Muslime auf einem Schlauchboot, das hört sich an wie ein Witz. Ein ganz übler Joke, und jetzt komm mir nicht mit Team Building und so einer Scheiße, ich will das nicht, ich bin wasserscheu, ich habe mit fünf das letzte Mal in so einem Ding gesessen. Und das ist nicht gut ausgegangen. Mein Vater hat seine Scheißbrille verloren, mein Onkel hat sich die Eier gequetscht und ich bin seitdem wasserscheu. Das war in Bosnien in irgendeinem Fluss im Sommer, als wir da waren, Verwandte besuchen. Ich dreh durch, wie komme ich jetzt wieder raus aus der Nummer. Das ist was für Lederhosen und Männergesangsvereine, aber nicht für mich. Da sind andere Typen, die haben richtige Boote, so riesige Raftingteile, damit kannst du fahren, aber nicht mit dieser Schleuder für Neununddreißigachtzig vom Netto. Warum, frag ich mich, müssen wir uns hier zum Idioten machen, wo doch alles so schön sein könnte. Warum müssen wir schon wieder jedes dreckige Klischee erfüllen, das es zu erfüllen gibt. Schau dir das mal an, wie wir aussehen. Wie so eine Horde Salafisten mit hochgekrempelten Hosenbeinen und zauseligen Bärten. Ich wette, die Hälfte von uns kann nicht mal schwimmen, aber jetzt schön die Isar runter mit dem Schlauchboot, das macht Spaß, hat Sokol gesagt, glaub’s mir, ich habe gedacht, du Arsch, du kannst mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gleich zu Hause geblieben, dann könntest du deine blöde Jugendgruppe selber leiten, ich habe das zugesagt, weil ich was für die Jungs tun will, für die Kleinen, die da jede Woche hinkommen, weil ihre Eltern sie da hinschicken, weil sie glauben, dass sie da was lernen, bisschen Anstand, bisschen Gruppe und so ein Gedöns, aber dann kommt dieser Typ und sagt, Leute, am Samstag machen wir einen Gruppenleiterausflug. Bringt gute Laune mit, ihr erfahrt erst am Samstag, wo es hingeht, wir fahren ein Stück mit dem VW-Bus und dann machen wir was Geiles, das hat er echt gesagt, was Geiles. Sokol, du alter Sozpäd. Das hat er aus dem Erlebnispädagogik-Seminar. Verfluchte Scheiße, damit soll er mich in Ruhe lassen, ich setz mich nicht in dieses Schlauchboot, sei es noch so heiß, warum bin ich bloß in diesen Bus gestiegen, wir hätten uns so einen schönen Tag machen können, schön auf der Schwanthalerstraße sitzen, bisschen Tee, bisschen Shisha, bisschen quatschen, da lernt man sich auch kennen, dazu muss ich doch nicht in die Natur, was für ein Blödsinn, ich weiß schon, warum ich Jura studiert habe und nicht so einen Freizeitpsychokack, Mensch Sokol, warum tust du mir das an, ich fasse es nicht, was soll ich bloß machen, ich will mir jetzt auch keine Blöße geben vor den anderen, ich hätte da nie einsteigen dürfen, nie. Su, hol mich hier raus, ruf jetzt an und sag, dass du einen Unfall hattest und ich sofort nach Hause kommen soll, dass wir ins Krankenhaus müssen, gebrochenes Bein, die Wehen, die Wehen setzen ein, bitte, was weiß ich, bitte Su, ruf an, jetzt, ich schreibe Su auf WhatsApp, hol mich hier raus, jetzt, denk dir was aus, sie antwortet prompt, stell dich nicht an, sagt sie, das wird nett, das wird nett, das schreibt sie, sie versteht gar nichts, Su, meine Frau, auf die ist kein Verlass mehr, ich werde stinksauer, ich schicke ihr ein Totenkopf-Emoji, ich bereue es sofort, dass ich ihr das Ding geschickt habe, was für ein taktloser Waschlappen ich doch bin, Susanne, schreibe ich, sorry, das wollte ich nicht, es kommt nichts mehr, doch da ein Herz, ich bin erleichtert, aber ich muss jetzt handeln, die Jungs steigen alle ein, ich muss noch mal in die Hecken, rufe ich denen zu, sie lachen, du hast dir doch eh schon in die Hosen gemacht, ruft Fathi mir hinterher. Ich zeige ihnen den Stinkefinger und stelle mich hinter eine Hecke am Ufer und tue so, als müsste ich pinkeln. Ich kriege nicht mal den Reißverschluss auf, ich zittere wie ein Rochen. Mein Herz rast. Es fühlt sich an, als würde gleich meine Brust platzen, mir wird schwindelig und schlecht, ja Mann, schlecht wird mir, so was von schwindelig. Ich setze mich auf einen Stein und stütze den Kopf in die Hände. Wird immer schlimmer. Die Jungs grölen und lachen. Meine Schläfen pochen. Los jetzt, aufstehen, hingehen. Ich muss mich wieder setzen, es ist, als würde ich auf dem Wasser gehen, alles schwankt, verdammt, ich setze mich wieder, ich bin nicht Jesus, ich bin nur ein armes Schwein, dem gerade das Herz in die Hose rutscht, ich trinke noch einen Schluck, stehe auf, muss mich sofort wieder setzen. Plötzlich steht Sokol neben mir und legt seine Hand auf meine Schulter. Ich höre noch, wie er fragt, was los ist, im Hintergrund höre ich die Jungs, ich sehe alles sehr verschwommen, eine graue Gardine schiebt sich von oben vor mein Augenlicht, es fühlt sich an, als sänke mein gesamtes Blut in meine Füße, der Kopf ist leer, aus die Maus. Als ich wieder aufwache, liege ich auf dem Rücken, ein maskierter Typ mit einer orangen Jacke kniet neben mir und hält meine Hand. Es pfeift in meinen Ohren, ich bin so glücklich, dass ich nicht in einem dieser scheiß Schlauchboote gelandet bin. Da merke ich, dass ich auf einer Trage liege, zwei Typen heben mich samt Pritsche hoch und bringen mich zu einem Krankenwagen, der auf dem Weg gleich an der Böschung steht. Die Jungs sagen Sachen wie wird schon wieder oder alles wird gut. Sokol ist blass. Ruf Su an, denke ich, aber ich kriege kein Wort raus. Mein Hals ist trocken. Sie schieben mich in den Wagen rein und los geht’s. Ich höre das Martinshorn und schaue den Notarzt an. Und jetzt?, frage ich und er lächelt und sagt: Sie haben das Bewusstsein verloren, Ihr Blutdruck ist sehr hoch, Ihr Herz rast, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, fragt er und ich denke kurz nach und mir fällt nichts ein. Ich schüttele den Kopf. Sterbe ich jetzt, frage ich ihn, aber er lacht und sagt, nein, so wie es aussieht, sterben Sie nicht, jedenfalls nicht heute, wir bringen Sie jetzt mal ins Rechts der Isar und dann werden Sie untersucht. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe eine Nadel im Arm. Durch einen Schlauch läuft irgendwas in mich rein, Su wird sich wundern, denke ich, Su ist Ärztin, aber sie ist zu Hause, weil wir ein Kind erwarten. Es ist bald so weit, nur noch ein paar Wochen, Su macht gerade ihren Facharzt als Internistin, na, die wird staunen, Rechts der Isar, ich starre an die Decke des Krankenwagens, mir ist schlecht. Hoffentlich muss ich nicht kotzen, gefährlich, denke ich, dann ersticke ich, das Martinshorn geht aus, der Wagen wird langsamer, die Türen gehen auf, sie rollen mich raus in einen Aufnahmeraum, der Notarzt verabschiedet sich von mir, ein anderer Arzt kommt, sie testen mein Herz, meinen Blutdruck, sie reden mit mir. Alle wirken irre entspannt, dann schieben sie mich in ein Zimmer, wo noch zwei andere Typen liegen, der eine, ein Schwarzer, stöhnt wahnsinnig laut, der andere liegt auf der Seite und dreht uns den Rücken zu. Der Raum ist notdürftig mit ein paar blauen Fetzen unterteilt. Sie geben mir eine Infusion, gegen die Übelkeit, Herz ist in Ordnung, sagt der Arzt, der auf einmal ziemlich gestresst wirkt, er sagt, Sie brüten wahrscheinlich was aus, einen Infekt, Magen-Darm vielleicht, Ihr Kreislauf, ich schlage vor, Sie bleiben jetzt noch ein paar Stunden hier und dann gehen Sie nach Hause, haben Sie Familie, ja, sage ich, meine Freundin, sie kann mich abholen. Der Arzt setzt sich zu dem Schwarzen ans Bett. Ihre Schmerzen sind von der Leber, sagt er, und die Bauchspeicheldrüse, verstehen Sie mich, nein, er versucht es auf Englisch, Yes Sir, English, please, better English. Pancreas, there is something wrong with your pancreas and your hepatic, erklärt er ihm. Was er gegessen habe. What did you eat yesterday? Getrunken. Yes drinking, sagt der Mann. Der Arzt erklärt ihm, dass er dableiben muss,