Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cabaret Voltaire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Ana Paucha, que se llamaba a sí misma Ana no, era una mujer de mar, de sol, de dicha, prendada de su marido, pescador, y de sus tres hijos. El marido y los dos hijos mayores murieron en la guerra, el pequeño está preso. Ana no, a sus setenta y cinco años, cierra la puerta de su casa en un pueblecito almeriense y decide ir andando hasta la cárcel de su hijo para abrazarlo y darle el pan de aceite que ha amasado con sus propias manos. Inquietante viaje hacia el norte de España, viaje de amor y de muerte, de iniciación y de conocimiento. La novela nos brinda uno de los personajes femeninos más bellos de la literatura contemporánea, así como una admirable alegoría de la condición humana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ANA NO

AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS

ANA NO

TRADUCCIÓN Y PRÓLOGOADORACIÓN ELVIRA RODRÍGUEZ

CABARET VOLTAIRE

2021

PRIMERA EDICIÓNmarzo 2009

CUARTA EDICIÓNmarzo 2021

TÍTULO ORIGINALAna non

Publicado por

EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.

www.cabaretvoltaire.es

©1977 Éditions Stock

©de la traducción, 2009 Adoración Elvira Rodríguez

©de esta edición, 2009 Editorial Cabaret Voltaire SL

IBIC: FA

ISBN-13: 978-84-190472-5-0

Producción del ePub: booqlab

Dirección y Diseño de la Colección

MIGUEL LÁZARO GARCÍA

JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA

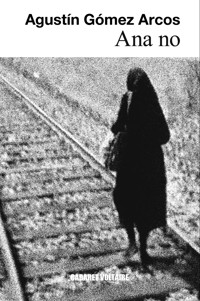

FOTOGRAFÍAS

Cubierta: Detalle de un fotograma del largometraje

Ana no, dirigido por Jean Prat en 1985

Guarda: Agustín Gómez Arcos

Derechos Reservados

Bajo las sanciones establecidas por las leyes,quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizaciónpor escrito de los titulares del copyright, la reproducción totalo parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico oelectrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusióna través de Internet- y la distribución de ejemplares de estaedición mediante alquiler o préstamo públicos.

PRÓLOGO

Ana no, la tercera novela de Agustín Gómez Arcos en lengua francesa, publicada en 1977, fue un auténtico «best seller» en Francia: obtuvo el Prix du Livre Inter, concedido anualmente por los lectores a la mejor novela del año, y resultó galardonada con los prestigiosos premios literarios Thyde Monnier y Roland Dorgelès. Con ella, Gómez Arcos alcanzó su consagración como escritor francófono.

La obra, hasta ahora traducida a dieciséis idiomas, fue llevada al cine en 1985 por Jean Prat, con Germaine Montero como protagonista. Casi treinta años después de su publicación, Ana no seguía despertando el interés del público galo. Así lo ponen de manifiesto las sucesivas reediciones del libro y la adaptación teatral, a cargo de Jocelyne Carmichael, que la Compagnie Atelier Théâtr’Elles de Montpellier representó en 2002 en varias ciudades francesas.

Narra la historia de Ana, «vieja loba de mar», a quien la guerra civil «dejó viuda de esposo y de hijos». A sus setenta y cinco años, analfabeta, pobre, ignorada, toma la decisión de irse al Norte para ver a su hijo Jesús, el pequeño, el único que no había muerto en el frente, encarcelado y condenado a cadena perpetua por comunista. Irá andando, siguiendo la vía del tren. Largo periplo que se convertirá en un viaje iniciático hacia el conocimiento, hacia su identidad, hacia su muerte.

El propio Gómez Arcos presentaba así su novela en una entrevista radiofónica concedida a France Inter el 20 de junio de 1977:

Esta novela, como El cordero carnívoro o María República, está ambientada en los años de la posguerra, en los años del franquismo. No es que yo sienta especial inclinación hacia aquella época de la historia de mi país, pero fueron esos los años que me tocaron vivir en España y uno siempre está condicionado por los recuerdos de infancia y de juventud. Por otra parte, considero que todo escritor debe ser testigo y memoria de la humanidad y, por lo tanto, creo que tengo el derecho y el deber de participar en la memoria de mi pueblo. Francia me ha acogido como escritor y mis novelas han conseguido llegar a los lectores franceses, lo que para mí es un honor, pero eso no quita para que me sienta orgulloso de ser español. Creo que España es la cuna de la cultura occidental, aunque nuestra enorme riqueza cultural no esté suficientemente valorada en el mundo. Por eso, en mi obra, intento mostrar la España eterna: a mi juicio, el Quijote o la Celestina no son personajes del pasado sino del futuro.

El título de la novela, Ana no, que coincide con el nombre de la protagonista, puede parecer, de entrada, un tanto extraño pero se explica porque cuenta la historia de una mujer a quien no le permitieron tener una identidad. De hecho, «Ana no» evoca, de alguna manera, el término «anónimo». Se llamaba Ana Paucha por matrimonio, pero la guerra la había despojado de todo (de su marido, de sus hijos, de sus ilusiones) convirtiéndola en una negación absoluta. Rechazó continuamente tal negación pero, como los otros eran más fuertes que ella, tuvo que emprender aquel viaje para convertirse, de alguna manera, en Ana sí; para adquirir una identidad, como ella misma dice en un momento del libro. Pero cuando inicia el viaje no existe: es Ana no.

A decir verdad, este personaje, Ana no, nunca me necesitó: es más grande que yo; es más interesante que yo; es independiente de mí. Creo que sólo he sido un accidente para ella: le presté mi pluma para que contara su historia, nada más. No me considero su creador. Más bien fue ella quien me eligió a mí.

Todo empezó un día en que un mendigo me pidió limosna. Me pregunté quién podría ser aquel pobre hombre, cómo habría sido su existencia, cómo vivía, por qué la vida lo había llevado hasta allí. Y me puse a escribir la novela, pero concediendo al personaje central una naturaleza femenina, como suelo hacer en mis libros. Porque los personajes femeninos me parecen más interesantes que los masculinos. Considero que la psicología de la mujer es muy diferente de la del hombre. El hombre ha tenido siempre el poder, en cualquier parte del mundo, mientras que la mujer, nunca. De modo que, durante siglos, se ha visto obligada a recurrir a la astucia para hacerse valer, para expresar sus verdaderos sentimientos, para realizarse. Me apasiona la versatilidad femenina. De ahí que, a menudo, los personajes más relevantes de mis novelas sean mujeres, como en este caso.

Ana no es una obra de vida y de muerte, las dos únicas realidades que tenemos los humanos. Como la vida había sido tan mezquina con Ana, sólo le quedaba la muerte. Y reivindica su derecho a morir. Con dignidad, estableciendo un diálogo de tú a tú con la Muerte. Yo soy del criterio de que si vivimos la vida en toda su plenitud, no deberíamos sentir la muerte como el fin de la vida, sino como un re-nacer a otra cosa, a la memoria, por ejemplo. Y precisamente, lo tremendo de este libro es que no quedará rastro ni memoria de los personajes, enterrados en fosas comunes. En un caso así, sí que asistimos a la muerte en el sentido de «fin de la vida».

A pesar de todo, no es una novela pesimista. Es más bien un libro de esperanza. Un libro de rebeldía y de amor, porque uno no se rebela por odio, sino por amor. A mi juicio, es una obra patética y, a la vez, optimista, ya que sin optimismo nadie podría emprender un viaje como el de Ana y llegar al final. Yo diría que Ana no encierra todo el Amor en una vida de desamparo.

¿Qué hay de cierto en la historia de esta Ana Paucha, que cruzó la península andando para encontrarse con su hijo preso, siguiendo la vía del tren? Todo parece apuntar a una leyenda que circulaba por la España de la posguerra. Gómez Arcos dice en la dedicatoria que la historia se la contó su madre. Recientemente, el poeta Marcos Ana, en su autobiografía Decidme cómo es un árbol (2008), relata de modo sucinto la misma historia —la protagonista, en este caso, se llama Ana Faucha— que le llegó a través de un funcionario de prisiones. Y en un pueblo de la Alpujarra granadina, tan cercana geográficamente a Enix, pueblo natal de Gómez Arcos, he oído contar que, en los años 40, una mujer de aquellos pagos fue andando con su hijo pequeño, siguiendo el cauce del río Guadalquivir, hasta la cárcel de Sevilla para ver a su marido preso, y que perdió al niño cuando atravesaba el río por un vado.

El hecho es que la leyenda, si la hubo, es un mero pretexto que sirve a Gómez Arcos para escribir una de sus más hermosas novelas, llena de ternura, de tesón, de ironía irreverente, de humillación y de dignidad.

Adoración Elvira Rodríguez

Granada, febrero 2009

ANA NO

A mi madre, muerta,que me contó la historiade Ana Paucha,muerta también.

1

Ana Paucha, despiértate. Abandona tu casa antes de que salga el sol. La luna ha muerto. Que nadie vea que te marchas. Nadie. Ni animal. Ni estrella. Que no haya testigos de lo que vas a hacer. Eso es lo que querías cuando, hace un rato, te quedaste dormida en la silla: irte sin dejar rastro. Ha llegado el momento. Debes emprender ese viaje con dignidad, sin temor. Con la esperanza de que yo no seré tan mezquina contigo como la Vida.

Ana Paucha se mueve. Presencia negra.

No es el negro de la noche lo que la ennegrece tanto. Es el negro de sus ropas negras. Le cambió su manera de ser y el color de la piel. Y hasta la esencia y el color de su alma. Desnaturalizada y descolorida por el luto: Ana no.

Antaño, blanca. Hoy, para verla blanca, para sentirla blanca, habría que retroceder sesenta años (o más, quién sabe), hasta aquel tiempo remoto en que sólo tenía quince blanquísimos años. Viaje difícil, imposible, a contracorriente de una memoria imprecisa, replegada sobre sí misma.

Aún no se llamaba Ana Paucha. Ni Ana no. Se llamaba Ana. Anita.

Se levanta, desaliento negro. Echa una larga mirada a su alrededor. El paquete, liviano, está preparado: un pan de aceite con almendras, anís y mucho azúcar. Un bizcocho, vamos. Sólo tiene que cogerlo. Y marcharse.

Por lo demás, todo está en orden. Ayer mismo, barrió y fregó a fondo las dos habitaciones y el patio, regó con sumo cuidado el jazmín, lavó y planchó la ropa. Estuvo trabajando de sol a sol. Por nada del mundo quería que la gente comentara algún día que Ana Paucha se fue de su casa dejando suciedad tras de sí. O desorden. Ella no es de ésas. Hasta que no se le acabó la lejía y el jabón, no paró de limpiar, de frotar, desde el horno hasta el tranco de la puerta; desde la cocina hasta el retrete. Ya que la ausencia iba a ocupar su lugar, pensaba, más valía dejarle la casa limpia. Ana sabe lo que es la ausencia. La tuvo a su lado, incansable, durante treinta años. Una ausencia siempre fiel. Hoy se despide de ella. Sin rencor y en la pulcritud. Ana Paucha es buena anfitriona. Y seguro que la ausencia guardará un grato recuerdo de ella, Ana Paucha, borrada de todas las memorias.

Con sus pequeñas manías de vieja solitaria, puso de nuevo en lugar preferente, a la luz de la ventana, la damajuana preñada de un milagroso barco que sólo necesitaba la mar para crecer y hacerse adulto. Bajel de otros confines. Al lado, en el largo banco de obra, limpió el polvo y encaló el espacio reservado al jarrón azul de porcelana china, mítico jarrón que un tío suyo, navegante de alta mar, trajo de un viaje imaginario al mar de la China; ningún otro objeto profanó aquel lugar sagrado. Un poco más allá, entre el banco y la chimenea, situó la mesita mozárabe con taracea de marfil —heredada de su madre—, que recordaba la arquitectura de una mezquita: Ana pensaba cubrirla con el mantón de Manila que Pedro Paucha le prometió el día que, por primera vez, la tuvo entre sus brazos. Pero la mesita quedó desnuda para siempre, porque la guerra… Mueve la cabeza. Mejor olvidarlo.

Toca el paquete, lo palpa y se asegura de que ha hecho un nudo triple con las cuatro puntas del pañuelo. Su hijo la espera. El pequeño. Acaba de hacer para él este pan de aceite con almendras, anís y mucho azúcar (como un bizcocho): el último que han amasado sus manos de madre. Con el mismo ímpetu con que habían amasado el primero, hace cincuenta años. Con la misma receta. Con la misma alegría. Con el mismo amor. ¡Cómo iba a saber ella, si no, que se nace a la muerte como se nace a la vida: en la inocencia y en el esfuerzo! No consintió que el tiempo debilitara la fuerza de sus manos panaderas. Hasta cantaba sin darse cuenta. Luego, apagó el horno e hizo un montoncito de cenizas que tiró a la basura. Sin pensar en nada. Sin decirse: «Es la última vez que enciendo el fuego y que apago el horno». Porque si durante las últimas veinticuatro horas hubiera pensado en cada uno de sus actos, la imagen de última vez se habría confundido, sin duda, con su persona. Ana-último soplo de vida. Ana-última voluntad. Ana-última. Ana-fin.

Sale a la noche, oscura como un sueño sin ensueños. Más vale así. Sin despedirse de los vecinos, ni de la parra que da sombra al patio. Ni de la pareja de gorriones que se pasaban el día pidiéndole a su mano migajas de pan. Ella los llamaba Romeo y Julieta. Pero no conoce la historia de Romeo y Julieta. Es un simple recuerdo que dejó en su memoria un cuentista de feria. Como aquel otro recuerdo postizo, llamado Dios, que tuvo el valor de olvidar. Olvido que fue el único acto voluntario de su vida. Nadie sabe, ni sabrá nunca, que un día dijo: «Dios, te olvido. No me sirves para nada». El único testigo de tan heroica decisión fue el sol. Y aquel día brilló con más fuerza, como alegrándose con Ana Paucha.

Suspira. Mañana ya no estará aquí. El tendero que le vende los huevos, la leche, la harina, y aquel otro, el que le vende a precio de saldo los pescados sin cabeza, tendrán que buscarse nuevos clientes que les compren el medio kilo de harina, el medio litro de leche, los dos huevos y el puñado de sardinas martirizadas. Las cuatro perras de su jubilación, las guarda para el viaje. Metidas en la faja, contra la piel misteriosa de su vientre.

Su vientre. Concibió tres hijos. Tres varones. O sea, una cárcel y dos tumbas. Podría deducirse que su vientre era ajeno a la vida. Engendrar vida, sí. Eso sí. Tres-por-nueve meses de nanas, como quien dice. Pero paría muerte. Treinta años de luto. Treinta años ya de Ana-negra.

Pequeña. Minúscula. Encorvada. Dejó de mantenerse erguida cuando la tierra empezó a llamarla por mediación de sus muertos. Pero el otro, el pequeño, sigue vivo. Y tuvo que sacar fuerzas de flaqueza. Decir no a la muerte. Tirar para adelante. Empecinada como el agua subterránea. Sin ruido. Casi sin forma.

A menudo la confundían con cosas exentas de luz: la sombra de un árbol o la de una roca. La sombra de un muro. O cualquier otra sombra. Por eso un buen día, ante la oscuridad casi total de su memoria, se le ensombreció la cara y se le borró la sonrisa. Ana la breve, cual reina destronada. A partir de entonces, la gente la vio como una sombra ambulante, una sombra que, adquiriendo gestos cotidianos, se detenía un instante ante la barca, la observaba, le quitaba unas motas de polvo, acariciaba los remos, humedecía el armazón con una esponja empapada en un charco de agua de mar para que su barca, Anita la alegría del regreso, varada en la arena, no se muriera de sed. Una sombra que pasaba sin dejar tras ella rastro ni presencia. Como si no pasara nadie. Vida anónima, más inexistente que una vida que ya no es.

Cierra la puerta. Con llave. Para que los demás entiendan (suponiendo que alguien viniera a visitarla) que no se ha ido porque sí, sin más, sino que lo ha hecho de manera consciente, como cuando uno se va de verdad y cierra bien con llave, suspira (¡ay! los suspiros), mira unos instantes la puerta cerrada para siempre, y se pregunta si algún día una mano la abrirá y empujará la hoja pintada de verde, o si otros ojos verán el interior como un nido para la vida.

Coloca la llave debajo de la losa de siempre, la última de la escalera, la que parece una concha de peregrino. La deja con cuidado, buscándole la mejor postura, como acostaba antaño a sus hijos. ¿Por qué? ¿Quién iría a buscarla allí? Ella no, desde luego. Ciertos gestos no los hará nunca más. Nunca.

Como el gesto sagrado de buscar la llave debajo de la losa, noche tras noche, con la secreta esperanza de que otras manos la hubieran cogido antes que ella. Las manos del pequeño. Porque ella nunca creyó que su encarcelamiento fuera a perpetuidad. Palabras —encarcelamiento y perpetuidad— que siempre rechazó. Aunque estaban escritas en su primera carta (el cartero las leyó de corrido, como lee la gente las noticias catastróficas que ni les van ni les vienen). Pero borró de todo su ser aquella carta y su contenido. La segunda carta, no la abrió. Ni la tercera. Ni ninguna de las que iban llegando, todos los meses, durante treinta años. Las quemaba. Ella no esperaba una carta, sino a su hijo. Y así, podía esperar el milagro. Cada día. Hasta que tuvo aquel altercado con Dios. Nada serio. Unas palabritas de nada. Una decisión repentina. Dios, te olvido. Ya está. Se acabó.

Puede que no sea muy razonable poner, hoy precisamente, la llave bajo la losa. Pero si pierde la esperanza, pierde la vida. ¿Quién iba a echárselo en cara? ¡Vaya una pregunta! Nadie. Ni siquiera la muerte. Aunque ella, la muerte, indiferente a Ana Paucha durante setenta y cinco años parezca ahora acecharla, hacerle señales. Percibe sin aflicción que una nueva presencia merodea por el vacío habitual de su entorno. Sin embargo, sigue viva. Se mueve. Respira. Vive.

Otras cosas que ya no hará.

Coser redes para los pescadores de medianoche (hora en que, según dicen, los peces celebran sus fiestas en la superficie. Suben tan tranquilos, y se ve cómo se agitan a la luz amarilla de los focos de las barcas. Dicen que van rozando las olas realizando ancestrales arabescos, como si pretendieran entablar con los pescadores una conversación distinta de la eterna masacre ritual).

No volverá a tocar aquellas redes que le dejaban las manos renegridas de brea. Ayer guardó en el arca la gruesa aguja de madera que utilizaba para esa faena, junto con el delantal de hule, el sombrero de paja, los dediles de cuero para apretar los nudos sin herirse. Y una foto de Ana-joven, blanca y sonriente, en la proa de su barca Anita la alegría del regreso.

Tampoco se subirá a la escalera de tijera para podar la parra, sulfatar los racimos, envolverlos en papel de seda (para que el sol dore la uva sin que los pájaros y las avispas se coman los granos en el mes de agosto). Y nunca más dirá: «¡Ya verás, un día de estos te vas a caer y te vas a partir la crisma!» como se repetía a sí misma, verano tras verano, aunque jamás se cayó ni se descalabró. Nunca más pensará: «Mañana vuelve el pequeño, seguro. Tengo que hacerle un pastel de membrillo». Tampoco repondrá el alcanfor en los bolsillos del traje de pana. Ni lo sacará al patio para airearlo, dos veces al año, colgado de una percha y cuidando de ponerlo a la sombra para que no lo estropeara el sol. Y sobre todo, nunca más mirará aquel traje imaginándose que el pequeño está dentro de él, que vive en él, que lo pasea por la calle hasta la plaza, los domingos por la tarde, a la hora en que los hombres se toman el café y la copa de aguardiente mientras se fuman un puro. Porque (a veces se atreve a admitirlo) el pequeño debe de ser ya todo un hombre. De la estatura de un árbol. Le guste o no, hace ya cincuenta y dos años que nació su pequeño. Si no se equivoca. (Y no se equivoca: ella fue quien lo trajo al mundo.)

Otra presencia que va a dejar atrás: su barca, también petrificada en la espera. El agujero en la panza la inutiliza para faenar o para darse un paseo por la mar. Ana Paucha siempre pensó que el pequeño regresaría para arreglar el desastre. Pero la barca se quedará allí, y la arena se la irá tragando. La sal, el viento, el sol, desconcharán la pintura de su nombre de amor Anita la alegría del regreso, y tan cálidas palabras se irán borrando hasta desaparecer, dejando en su lugar la sombra de una dicha. ¿Qué es una barca agujereada, encallada para siempre en la arena de una playa? Un mundo que ya no gira. Un mundo acabado.

Se adentra en la noche sin pasar por la playa. Ni último vistazo, ni mirada de despedida. Cabeza gacha y ojos clavados en el suelo. La mar ha muerto. El pueblo ha muerto. Ana Paucha, su marido, sus hijos, su vida: todos muertos. En ese cementerio de oscuridad, lo único vivo, aún por llegar, es su verdadera muerte. Y con ella tendrá que vérselas Ana Paucha a partir de ahora. Tendrá que aprender otras palabras, otros gestos; adoptar otras actitudes. Se acabó la inútil molicie de su no-identidad. Se está convirtiendo en un personaje, está empezando a ser alguien. Alguien que va a morir.

El vientre de Ana Paucha, ardiente y secreto como el de un volcán, se había hinchado tres veces, alumbrando a tres llamas: Juan, José y Jesús. Tres llamas que la guerra habría de apagar.

De joven, a Ana Paucha siempre le había parecido que su vientre era una tierra. Una tierra buena, generosa, en la que todo germinaría. Hacer niños era, para ella, una pasión arrolladora. Aún no sabía que la guerra iba a aniquilar el denuedo de su vientre, sus ansias de vida. Como toda mujer de mar, sólo pensaba en su marido y en la barca. Pequeño universo donde tierra y mar se entrelazaban. Universo redondo en el que sus tres hijos se integraron con toda naturalidad. Como la ola en la arena. Pensaba que tres niños risueños como los suyos se convertirían en fuertes muchachos, en hombres capaces de hacerse a la mar para echar las redes, sacarlas bullendo de peces; unos hijos que reconocerían al instante, entre el gris del amanecer, a sus ancianos padres que los esperaban en la orilla. Así veía el porvenir sin saber que entre ella y el porvenir se produciría un quebrantamiento: la guerra. Ella, que en sus embarazos había corrido siempre el peligro de dar a luz antes de tiempo por lo hinchado de su vientre, nunca imaginó que sus sueños podían abortar. Ana se creía con derecho a soñar porque sólo le pedía a la vida veinticuatro horas al día. Por eso se había sometido, gozosa, a la obligación de traer al mundo su ración de vida. Para no impedirle que siguiera su curso.

Permanecer estéril no formaba parte de su naturaleza y, como estaba convencida de que toda mujer está hecha para traer criaturas al mundo, nunca se deshizo de las ropitas de sus tres hijos. Las guardaba para los otros, para los que vendrían, como a ella le gustaba decir, los nietos que algún día nacerían de sus propios hijos, como ella había nacido de sus padres. Le encantaba contar que a ella y a su madre las habían bautizado con la ropa de cristianar que su bisabuela cosió con sus propias manos para el bautizo de su hija. «¡Su hija, que era mi abuela!» decía orgullosa, enseñando el trajecito amarilleado por más de un siglo de baúl. No entendía de otra manera el ritmo de la vida. Así que se inscribió en el ineluctable ciclo. Contenta. Sin hacerse preguntas.

Por ejemplo: su nombre. Llevaba con orgullo su nombre, Ana Paucha, pero nunca le hizo falta para traer a sus hijos al mundo. Cuando la llamaban, volvía la cabeza porque nunca se le olvidaba su nombre, claro. Pero a la hora de dar a luz a sus tres hijos sólo había sido mujer, tierra, necesidad. No Ana Paucha, sino alguien sin nombre. Ella. Sin más.

Cuando estaba de humor para contar historias de familia —casi siempre a Pedro Paucha, atento y sonriente—, empezaba por la cuna de madera en la que, siendo muy niña, agitaba sin parar piernas y brazos para ahuyentar del cuarto la espeluznante oscuridad. (Al ser analfabeta, le encantaban las imágenes sobrecogedoras.) Aquella cuna, ahora llena de ropa para zurcir, se convertía entre parto y parto en una especie de despensa repleta de frutas, legumbres y yerbas aromáticas. Todos los niños de la familia, que ella recordara, habían respirado nada más nacer un aire de tierra, un aire auténtico; las pestilencias farmacéuticas no les deformaron el olfato. Todos sabían a qué olía el trigo, los higos blancos, el bacalao en salazón antes, incluso, de que las palabras trigo, higos o bacalao significaran algo para ellos. Desarrollaron un sentido animal de la vida que les ayudó a vivirla sin hacer de ella una tragedia o una carrera hacia la muerte. Para ellos, la mar nada tenía que ver con las vacaciones, ni la tierra con las tumbas, como solía ocurrir con otros niños. Para ellos, todo se relacionaba con la vida. Así de simple. Si por casualidad una plumilla blanca se les posaba en los labios mientras mamaban, aprendían el vuelo de la gaviota antes de verla, planeando sobre la mar, como a merced de vientos opuestos. Un orgullo, para ella, aquel pasado de signos.

También sus hijos despertaron a la vida ignorantes de la pólvora que habría de matarlos. Pero el día de la hecatombe acabó por llegar. Y ella, Ana Paucha, no iba a librarse. Se había imaginado esa cuna siempre llena de todo tipo de vidas. Se equivocaba.

Su estirpe se interrumpió de pronto un día de guerra civil. Ver la cuna vacía (para siempre) consiguió hacerle entender lo que la guerra, con toda su crueldad, no había podido meterle en la cabeza: que el final es irreversible. El día en que, unos años más tarde, descubrió en esa misma cuna un nido de ratones, no agarró la escoba para hacer una matanza. Miró fijamente a los animalillos y apretó los dientes. Nada más.

Se podía decir que Ana Paucha estaba hecha para la vida. Que estaba compuesta por elementos en los que la muerte no tiene cabida: niña sonriente, jovencita cantarina, mujer de vientre henchido. Esplendoroso.

En su primer embarazo, cuando bajaba por la larga calle que llevaba al puerto, parecía un globo de feria sobre el que hubieran pintado una cara risueña; un globo que se estuviera paseando, tan tranquilo, mientras esperaba el momento gozoso en que regresaban las barcas. Un globo que se le habría escapado a algún payaso, cuenta cuentos de hadas. Debido probablemente a tales estallidos de júbilo, Pedro, su marido, había bautizado a su nueva barca como Anita-la-alegría-del-regreso.

También tenía un maravilloso defecto: la indolencia. Para acudir todos los días a las ocho de la mañana a la amorosa ceremonia de la espera, con la brisa recién nacida que barría el puerto, Ana Paucha se tomaba su tiempo. Disfrutaba del camino, vivía plenamente aquel viajecito mañanero que suponía su paseo diario. Se encontraba con un sinfín de gente a la que saludaba, de niños a quienes besaba en las mejillas, de perros a los que llamaba por su nombre y que iban, meneando el rabo, a lamerle las manos, a arremolinarse entre sus piernas como pequeños ciclones peludos. Henchida como un soplo de alegría se sentía feliz. Pensaba tener diez hijos (diez por lo menos), todos de mofletes sonrosados, cada uno con un perro juguetón. Cuando el mayor saliera a la mar por primera vez, el más chico dormiría en el ambiente ancestral de la cuna de madera. Ana-fantasiosa.

En cambio, no era mujer de espejos. Quizás porque sabía que no era guapa. Para Pedro Paucha, ni qué decir tiene, era la más linda del mundo, pero era su opinión personal. Así son los hombres. Siempre dicen lo que les sale del alma. Pero sus propósitos no son palabra de evangelio. (Vieja metáfora de antes de que se enfadara con Dios.)

Sabía que era bajita. Tanto, que se sentía perdida (y hallada, por extraño que parezca) en la cama de matrimonio en la que Pedro, su marido, se abría de brazos y piernas, a sus anchas, imponiendo la invasora geografía de su cuerpo enorme. Al dormir, roncaba de un modo suave y continuo, como para acunarla. A eso lo llamaba ella la ternura de los fuertes.

Pedro debía de ser consciente de lo pequeña que era ella, de la infancia eterna de su cuerpo. Porque cuando estaba en vena y sus juegos amorosos iban por derroteros más atrevidos, algo parecido a un sudor incestuoso empapaba la cama. En esos momentos, el hombre-padre le hablaba como a una niña chica. Ella se acurrucaba contra su vientre y, entre sueños, soldaba sus manos al sexo de su hombre, como una barquita se amarra a un descomunal bolardo. Unidos por ese cordón umbilical parecían un Pedro Paucha gigante dando a luz a una liliputiense Ana Paucha. Su esposa.

Todos sus hijos fueron altos y fuertes. Con doce años, ya tenían que inclinar un poco la cabeza para besar a su madre. Ana Paucha, alzando los ojos, los miraba prendada, como se contempla la fruta madura de un árbol.

Ana Paucha mantuvo aquella mirada de vida todos los días. Hasta los cuarenta y cinco años. Vivió con la cabeza alta. El día que la bajó por primera vez, fue el día de la muerte.

2

¿Adónde la llevará esta carretera?

Ayer sí lo sabía. Al pinar que trepa por el cerro, huyendo como alma que lleva el diablo del suelo salitroso que bordea la playa. Pinos encanijados, trasplantados tiempo ha en estas tierras bajas y marinas que sólo las morunas adelfas saben apreciar. En las tierras del interior crecen frondosos, otorgando a las sierras un manto verde oscuro más intenso que el verde de los robles. Aquí, sin embargo, dan la triste impresión de resistir, tenaces, a los brutales vientos marinos que nacen en pleno corazón de las arenas saharianas. Parecen espesas cabelleras peinadas hacia atrás por el peine incesante del viento africano. (A Ana niña, los mayores le contaban que eran los gigantes noctámbulos de la mar quienes peinaban a los pinos. Soñaba con ellos, con su fantástica prestancia, y pensaba que unos gigantes que se pasan la noche peinando pinos en huida debían ser unos personajes dignos de todo respeto. Ana fantasiosa.)

Esta carretera también la llevaba al peñón desde el cual, todas las noches, veía cómo la barca Anita la alegría del regreso ponía rumbo al horizonte, se iba fundiendo en él y desaparecía, llevando a su marido y a sus hijos al trabajo.

Esta carretera llevaba a Ana-joven hasta sus citas secretas con Pedro-joven, allá, bajo los pinos. Dos veces por semana. Él la esperaba, paciente, adormilado sobre la alfombra de agujas secas. La piel le olía a la mar de la noche anterior y a la resina de aquel mismo día: amante oloroso que aunaba las dos fragancias más deliciosas del mundo. Se hacía el bello durmiente del bosque, con la sonrisa petrificada por la ilusión de la espera (la espera de ella), y ella, Ana-descarada, se hacía la bella despierta y sus sonoros mordiscos hubieran resucitado a un muerto. Él se despertaba. Ella se dormía. Y así, durante horas. Volvían a inventar la más antigua historia de la humanidad. La más hermosa. La que sólo debía abocar a la felicidad. Hilo tenue, nexo entre el hombre y su destino. Que se corta de golpe. Luego, la soledad. Ana sola.

También esperaba, desde su casa abandonada por la vida, que por esta carretera regresara el pequeño. Para engañar de algún modo su hambre de madre.

Eso era ayer.

Pero, hoy, ¿adónde la llevará esta carretera?

Viuda de esposo y de hijos, camina en la noche, ciega consentida. Conoce cada piedra, cada rodada, cada montículo y el lugar preciso en que la carretera parece darse un respiro antes de dirigirse, resuelta, hacia el norte. En diez minutos llegará a la vía. Seguirá, paciente, la ruta del expreso, envuelta en el humo que algunos trenes dejan a su paso; nube de luto que se sumará al negro de su viudez. Ana Paucha echará a andar tras el expreso que se adentra en el país y sube hacia ese Norte remoto donde se alza la cárcel de su hijo. Norte frío. Ella, mujer de tierras cálidas, va hacia la peor de las muertes. Bajo la nieve, en una tarde gris aún en el limbo. Tarde que ha de llegar, que ya intuye. Como un presagio.

De pronto, un recuerdo desgarra como un relámpago la negrura de su memoria. Pedro diciendo:

—¡Qué a gusto estoy, Anita! Tengo una mujer, tres hijos, una barca. Y ahora, la República. Una República querida, elegida por todos. ¡Una vida como tiene que ser, vamos! Una vida colmada. —Y se reía, besándola—. ¿No estás contenta de ser por fin alguien, como son los demás?

Pero no eran nadie. Ana Paucha lo sabe muy bien. Mueve la cabeza. Se niega a ceder a las debilidades de su memoria que pretende hacer de ella un personaje de verdad. Ana no.

El día en que, por mediación de la amada y respetada República, la guerra civil llamó a sus hombres, Pedro Paucha se estaba fumando tranquilamente un puro a la sombra de la parra. Era una de esas poquísimas tardes de descanso en el patio. Sus tres hijos, herramientas en mano, iban camino de la playa para arreglar la barca, herida por un peñasco durante la tempestad de la noche anterior. Aquella herida era ya una señal. Pedro Paucha apagó el puro en el suelo, a medio consumir. Sus tres hijos no llegaron a la playa: el griterío de la movilización general en la plaza del pueblo les hizo dar media vuelta. La barca se quedó con su agujero. De momento, pensó Ana. Pero fue para siempre. Su amoroso nombre Anita la alegría del regreso se convirtió, con el tiempo, en algo trivial. O en una ironía del destino, porque ya no hubo regresos. Ni para bien, ni para mal. Tres muertos, olvidados en una fosa común. Anónimos. Y un vivo, olvidado a perpetuidad en una cárcel en la otra punta del país. Nada más.

Por otra parte, la tragedia no se cebaba sólo en ella. Tuvo que tragarse su dolor y anegarlo en el anonimato del dolor general. No pudo contar a nadie su historia. Ella no era un caso aislado sino el espejo que reflejaba el desamparo de los demás.

El único tren que va hacia el norte, el expreso de Andalucía, está a punto de entrar en la estación. Ha salido de la capital, muy cercana, más al sur, con cuarenta y siete minutos de retraso, según comenta alguien que acaba de leerlo en el cartel de la sala de espera. Eso significa que pasará por Madrid con más de dos horas de retraso, y a saber cuándo llegará a la frontera francesa. A los miles de turistas y emigrantes españoles y portugueses que regresan a Francia o a Alemania, les parecerá un viaje interminable; tanto, que el cansancio y los nervios les irán borrando sus recuerdos de sol, sus recuerdos familiares.

Muchas protestas en varios idiomas, pero nadie se mueve. Todos esperan, aferrados a sus maletas, a sus sombreros típicos, a sus niños.

Nada de eso le importa a Ana Paucha. No puede gastarse el dinero en un billete de ferrocarril. Se queda ahí, en la estación, tan sólo para ver qué vía coge el tren y seguirla. No quiere preguntar a nadie dónde está el norte, porque a ella no le interesa el norte de este pueblo, sino el Norte del país. Irá andando. Seguirá las dos serpientes de metal. Sabe que tiene todo el tiempo del mundo para hacer este viaje, porque hasta que no llegue a su destino, la muerte no irá a buscarla. La muerte la está esperando allá, en el Norte. Parecía que ambas, anciana y muerte, hubieran concertado de antemano su cita. Sin prisas. Pero con precisión.

Aprieta contra su vientre el paquete que contiene un pan de aceite con almendras, anís y mucho azúcar (un bizcocho, piensa). El pan siempre calienta el cuerpo. Sobre todo éste, tan íntimamente pegado a ella, envuelto en un trozo de percal. Dos días enteros preparándolo. Con sumo cuidado. Con todo detalle. Como queriendo recuperar treinta años de inactividad para con los suyos. Porque eso es lo que le hizo la guerra: condenarla a la inactividad. Haber tenido cuatro hombres alrededor suyo durante tantos años (tan felices años) y de pronto, nada, nadie. Eso duele aceptarlo. Duele vivirlo. Eran cuatro nombres: Pedro, Juan, José, Jesús que ella pronunciaba, que modelaba en su boca como cuatro globos terráqueos, que articulaba, según su estado de ánimo, con amor o irritación. Y de pronto, nadie a quien llamar, nada que decir. Treinta años de silencio día por día, hora por hora, minuto por minuto. Treinta años de noches. Decía, por supuesto, hola, adiós, es usted muy amable, muchas gracias… Pero eso no es hablar. Es empeorar el silencio.

Dos días preparando este pan para el pequeño (un auténtico bizcocho, pensaba). Dos días enteros. Comprar en la tienda medio kilo de harina flor. Preparar la levadura el día anterior para que repose al menos doce horas y suba. Echar las almendras en agua caliente y pelarlas. Elegir media docena de huevos de cáscara oscura, con una yema rica y amarilla. Buscar hinojos maduros, quitarles las flores que huelen a anís y a recuerdos de infancia. (El anís al que olían las bocas de Pedro y de sus tres hijos al día siguiente de las fiestas.) Pesar el azúcar, añadir tres cucharadas más para que el pan salga bien dulce (tanto como un bizcocho, pensaba). Calentar un poquito el aceite para quitarle la acidez. Dos pizcas de sal. Un horno bien caliente durante toda la mañana. Cuarenta y ocho horas de amor.

No calculó el tiempo, ni el dinero que le habían costado los ingredientes. Se trataba del pequeño, no iba a andarse con miserias de vieja avarienta. Es pobre hasta más no poder. Cierto. Pero si hay que hacer un esfuerzo, se hace. Y ya está. Además, cuando se decidió a emprender este viaje, pensó que su hijo debía llevar treinta años de hambre. ¡A ver si no iba a poder llamar a esos treinta años como le diera la gana! Es su hijo. La cárcel de su hijo. Por lo tanto, la suya.

¡Qué calor le da en el vientre el pan-bizcocho que le lleva a su hijo por toda herencia! Cuando se sienta acosada y acorralada por el frío como por una jauría, sólo tendrá que estrechar el pan-milagro contra sus entrañas. Es otro parto, otro alumbramiento que se produce en ella, Ana viuda, madre viuda.

Una bandada de pájaros alborotados precede al tren. Un ruido atronador dispersa a las gallinas y cerdos que obstruyen la vía. Un hombre de uniforme azul marino hace grandes señales con los brazos. Los viajeros se amontonan en el andén tirando de maletas, sombrillas, sombreros de paja, jaulas de pájaros, niños.