9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

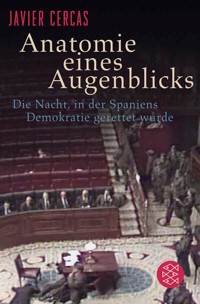

In ›Anatomie eines Augenblicks‹ schildert Javier Cercas den entscheidenden Augenblick am 23. Februar 1981, als das Schicksal der noch jungen Demokratie Spaniens auf der Kippe stand: Das Parlament war umstellt, die Putschisten in den Startlöchern, aber der damalige Präsident und der junge König blieben unerschütterlich. Wie in einem Thriller entfaltet Cercas diesen Moment und analysiert ihn. Mit dem Gespür für Spannung und dem Auge des Romanautors schuf Javier Cercas das bewegte Standbild einer dramatischen Episode, die Spaniens Geschichte hätte auf den Kopf stellen können. »Wir werden ... zu Zeugen einer grandiosen Tat des Widerstands gegen die sich ständig wiederholende Infamie der Geschichte«, schrieb Alberto Manguel. El País wählte es zu seinem Buch des Jahres, und ganz Spanien machte es zum Bestseller.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 752

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Javier Cercas

Anatomie eines Augenblicks

Die Nacht, in der Spaniens Demokratie gerettet wurde

Über dieses Buch

Am 23. Februar 1981 hielt ganz Spanien den Atem an. Es war gerade dabei, sich aus dem Schatten Francos zu befreien, als eine Gruppe von rechtsgerichteten Militärs ins Parlament stürmte und in die Abstimmung über den neuen spanischen Ministerpräsidenten platzte. Vor ihren Pistolen suchten fast alle Schutz unter den Bänken, nicht so Adolfo Suarez, der scheidende Präsident. Wie in einem Thriller entfaltet Cercas diesen Augenblick und analysiert ihn als Schlüsselmoment der neueren spanischen Geschichte.

Alberto Manguel in El País: »Ein grandioses Thema garantiert noch lange keine ebenso grandiose Darstellung. Im Fall von ›Anatomie eines Augenblicks‹ ist jedoch eines der wichtigsten Werke der spanischsprachigen Literatur unserer Zeit dabei herausgekommen. Das Buch ist in jeder Hinsicht beispielhaft.«

Mit dem Gespür für Spannung und dem Auge des Romanautors schuf Javier Cercas das bewegte Standbild einer dramatischen Episode, die Spaniens Geschichte hätte auf den Kopf stellen können.

»Ein wunderbares Buch! Schade, dass es keinen italienischen Cercas gibt.«

Il Giornale

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Javier Cercas, geboren 1962 in Ibahernando in der spanischen Extremadura, lebt als Schriftsteller, Publizist und Universitätsdozent in Girona. Sein Roman ›Soldaten von Salamis‹ machte ihn international bekannt. Sein Werk, darunter ›Anatomie eines Augenblicks‹ und der Roman ›Outlaws‹, wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen bedeutenden Literaturpreisen ausgezeichnet. Für sein letztes Buch, ›Der falsche Überlebende‹ (S. Fischer 2017), erhielt er u.a. den Prix du livre européen 2016 und den chinesischen Taofen-Preis 2015 für das beste ausländische Buch.

Peter Kultzen, geboren 1962 in Hamburg, studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Anatomía de un instante« bei Mondadori, Barcelona.

© 2009 Javier Cercas

© 2011 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg/Milena Fischer

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-401323-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Motto

Vorwort

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Zweiter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Dritter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Vierter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Fünfter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Nachwort

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Bibliographie

Allgemeine Literatur zum Thema

Zum 23. Februar 1981

Zu Adolfo Suárez

Zu Manuel Gutiérrez Mellado

Zu Santiago Carrillo

Zu König Juan Carlos

Zum spanischen Geheimdienst

Danksagung

Zur Erinnerung an José Cercas

Für Raül Cercas und Mercè Mas

colui

che fece … il gran rifiuto

Dante, Inferno, III, 60

Vorwort

Nachwort zu einem Roman

1

Mitte März 2008 las ich von einer in Großbritannien durchgeführten Umfrage[1], der zufolge ein Viertel der Briten der Ansicht ist, Winston Churchill sei eine erfundene Figur. Damals hatte ich gerade den Entwurf zu einem Roman über den Putsch vom 23. Februar 1981 beendet, war voller Zweifel über das, was ich geschrieben hatte, und fragte mich, wie viele Spanier wohl der Ansicht waren, Adolfo Suárez sei eine erfundene Figur, General Gutiérrez Mellado sei eine erfundene Figur und Santiago Carrillo oder Oberstleutnant Tejero seien erfundene Figuren. Ich halte die Frage immer noch für vollkommen zulässig. Selbstverständlich ist Winston Churchill vor über vierzig Jahren gestorben und General Gutiérrez Mellado vor fast fünfzehn, während Adolfo Suárez, Santiago Carrillo und Oberstleutnant Tejero in dem Augenblick, in dem ich dies schreibe, noch am Leben sind; ebenso wahr ist aber auch, dass Churchill eine historische Persönlichkeit von größter Bedeutung ist – was sich von Adolfo Suárez wenigstens in Bezug auf Spanien gleichermaßen behaupten lässt; in Bezug auf General Gutiérrez Mellado und Santiago Carrillo, um von Oberstleutnant Tejero nicht zu reden, ist das allerdings schon weniger sicher. Dazu kommt, dass zur Zeit Churchills das Fernsehen noch nicht der weltweit wichtigste Wirklichkeitshersteller wie auch -verzerrer war, wohingegen eines der entscheidenden Merkmale des Putsches vom 23. Februar 1981 die Tatsache ist, dass er vom Fernsehen übertragen und weltweit ausgestrahlt wurde. Oberstleutnant Tejero jedenfalls ist inzwischen wohl für viele vor allem eine Gestalt aus dem Fernsehen, was vielleicht, wenn auch in geringerem Maße, ebenso auf Adolfo Suárez, General Gutiérrez Mellado und Santiago Carrillo zutrifft. So beschränkt sich das öffentliche Leben des Putschistenoberstleutnants heute weitgehend auf die Jahr für Jahr im Fernsehen wiederholten Sekunden, in denen man ihn mit Dreispitz und gezückter Dienstwaffe in den Plenarsaal des spanischen Parlaments stürmen sieht – darüber hinaus verhelfen ihm bestenfalls noch die Abbildungen seines Konterfeis auf den Werbeplakaten diverser Hersteller von Elektrogeräten und auf den Titelseiten von Klatschblättern zur Aufmerksamkeit des geneigten Publikums. Obwohl wir wissen, dass es sich bei ihm um eine Gestalt aus der Wirklichkeit handelt, wirkt er unwirklich; obwohl wir wissen, dass die Bilder echt sind, wirken sie unwirklich: Eine typisch spanische Groteske, die eigentlich nur der boshaften Phantasie eines mittelmäßig begabten Nachahmers von Luis García Berlanga entsprungen sein kann. Keine Gestalt aus der Wirklichkeit wird allerdings zu einer erfundenen Figur, nur weil sie im Fernsehen erscheint – das gilt nicht einmal für Gestalten, deren Leben sich vor allem im Fernsehen abspielt; trotzdem verleiht das Fernsehen höchstwahrscheinlich allem, womit es in Berührung kommt, einen Anstrich von Unwirklichkeit, wie sich auch der Charakter geschichtlicher Ereignisse dadurch wandelt, dass sie im Fernsehen übertragen werden, verzerrt doch das Fernsehen unweigerlich unsere Wahrnehmung davon (wenn es sie nicht schlichtweg banalisiert oder pervertiert). Der Putsch vom 23. Februar 1981 muss für immer mit dieser Abnormität leben: Meines Wissens ist es der bislang einzige Putsch, der live im Fernsehen übertragen worden ist, und ebendiese Tatsache verbürgt gleichermaßen seine Wirklichkeit und seine Unwirklichkeit. Rechnet man die Verblüffung dazu, die diese Bilder jedes Mal aufs Neue auslösen, die historische Bedeutung der damit verbundenen Ereignisse und deren – tatsächlich oder mutmaßlich – bis heute im Dunkel liegenden und dadurch erst recht beunruhigenden Seiten, erklärt sich womöglich die ungeheure Menge haltloser Theorien, wilder Phantasien, romanhafter Spekulationen und erfundener Erinnerungen, in die diese Ereignisse bis heute gekleidet sind.

Ein winziges Beispiel hierfür – winzig, aber keineswegs banal, hängt es doch explizit mit dem Fernseh-Charakter des Putsches zusammen: Kein einziger Spanier, der am 23. Februar 1981 im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, hat vergessen, was ihm an jenem Nachmittag widerfahren ist, und viele von ihnen erinnern ganz genau, wann, wo und mit wem sie damals live im Fernsehen gesehen haben, wie Oberstleutnant Tejero und seine Guardia-Civil-Beamten in das Parlament eindrangen, ja, sie würden einen heiligen Eid schwören, dass es sich hierbei um eine wirkliche, persönliche Erinnerung handelt. Dem ist aber nicht so: Das Radio übertrug den Putsch tatsächlich live, die Fernsehbilder jedoch wurden erst nach Befreiung der Parlamentsabgeordneten ausgestrahlt, also am 24. Februar, wenige Minuten nach 12.30 Uhr; live zu sehen bekam sie dagegen bloß eine Handvoll Journalisten und Techniker von Televisión Española, deren Kameras die Unterbrechung der Parlamentssitzung aufzeichneten; anschließend zirkulierten die Bilder in Erwartung ihrer Bearbeitung und Ausstrahlung im Rahmen der Nachmittags- und Abendnachrichten lediglich im internen Netz des Senders. So war das, aber jeder Mensch wehrt sich nun einmal dagegen, dass man ihm die Erinnerungen nimmt, macht sich daran doch seine Identität fest, und manch einer weist seinen Erinnerungen sogar einen höheren Wert zu als dem, was geschehen ist, weshalb sich die Leute weiterhin daran erinnern, dass sie den Putsch live im Fernsehen miterlebt haben. Vermutlich ist das eine neurotische – wenn auch logische – Reaktion, insbesondere wo es um den Putsch vom 23. Februar geht, bei dem sich Wirkliches und Erfundenes häufig nur schwer unterscheiden lassen. Schließlich lässt sich der Putsch vom 23. Februar 1981 durchaus als Ergebnis einer kollektiven Neurose begreifen. Oder einer kollektiven Paranoia. Oder, genauer, eines kollektiv verfassten Romans. Für eine vom Showbusiness bestimmte Welt war der Putsch in jedem Fall auch eine große Show. Was nicht heißt, dass es sich dabei um eine Erfindung handelte: Der Putsch vom 23. Februar 1981 hat stattgefunden, und siebenundzwanzig Jahre danach, als seine Protagonisten womöglich bereits dabei waren, ihren Status historischer Persönlichkeiten zu verlieren und ins Königreich der Phantasie einzugehen, hatte ich gerade den Entwurf zu einem Roman beendet, der den 23. Februar in Fiktion verwandeln wollte. Und ich war voller Zweifel.)

2

Wie war ich auf die Idee gekommen, einen fiktionalen Text über den 23. Februar zu verfassen? Wie war ich auf die Idee gekommen, einen Roman über eine Kollektiv-Neurose beziehungsweise eine Kollektiv-Paranoia beziehungsweise über einen Kollektiv-Roman zu schreiben?

Jeder Schriftsteller ist irgendwann einmal so anmaßend, das Gefühl zu haben, die Wirklichkeit fordere einen Roman von ihm, nicht er sei derjenige, der auf der Suche nach einem Romanstoff ist, sondern ein Stoff, ein Roman, suche nach ihm. Mir ging es am 23. Februar 2006 so. Kurz davor hatte eine italienische Tageszeitung mich aufgefordert, einen Artikel über meine Erinnerungen an den Putsch von 1981 zu schreiben.[1] Ich nahm den Auftrag an und erzählte drei Dinge. Erstens: Ich war damals ein Held; zweitens: Ich war damals kein Held; drittens: Niemand war damals ein Held. Ich war ein Held, weil ich an jenem Nachmittag, kaum dass ich von meiner Mutter gehört hatte, dass eine Gruppe Guardia-Civil-Beamter mit gezogenen Waffen die Amtseinführung des neuen Ministerpräsidenten unterbrochen hatte, wie ein Blitz zur Universität gerast war – vor meinem inneren Auge eines Achtzehnjährigen lösten sich dabei in wilder Reihenfolge Bilder einer Stadt voll bewaffneter Revolutionäre, aufgebrachter Demonstranten, die empört ihre Ablehnung des Putsches zum Ausdruck brachten, und an jeder Straßenecke errichteter Barrikaden ab. Ich war kein Held, weil ich in Wirklichkeit nicht wie ein Blitz zur Universität gerast war, um mich wild entschlossen an der Seite der Verteidiger der Demokratie den putschenden Militärs entgegenzustellen, sondern im Gegenteil in der lüsternen Absicht, eine Kommilitonin aufzustöbern, in die ich rettungslos verknallt war; meine Hoffnung war es, den romantischen Augenblick – mir erschien er zumindest romantisch – ausnutzen zu können, um sie endlich zu verführen. Niemand war ein Held, denn als ich an diesem Nachmittag zur Universität kam, war dort niemand außer meiner Kommilitonin und noch zwei Studenten, die ebenso brav wie orientierungslos waren: An der Universität, wo ich studierte – und genau so war es an allen anderen spanischen Universitäten –, rührte niemand auch nur einen Finger, um seine Ablehnung des Putsches zum Ausdruck zu bringen; und in der Stadt, in der ich damals lebte – genauso war es in allen anderen spanischen Städten –, ging niemand auf die Straße, um sich den aufständischen Militärs in den Weg zu stellen. Bis auf eine Handvoll entschlossener Menschen, die ihre Bereitschaft zu erkennen gaben, für die Verteidigung der Demokratie ihre Haut zu riskieren, zog sich das gesamte Land zwischen die eigenen vier Wände zurück, um abzuwarten, ob der Putsch scheiterte. Oder Erfolg hatte.

So weit kurz zusammengefasst, was ich in dem Artikel schrieb; zweifellos weil das Schreiben vergessene Erinnerungen wachgerufen hatte, verfolgte ich die Artikel, Reportagen und Interviews, die zum 25. Jahrestag des Putsches erschienen, ungewohnt aufmerksam. Seltsam, sagte ich mir irgendwann: Ich hatte den Putsch vom 23. Februar als Totalversagen der Demokratie dargestellt, die meisten Artikel, Reportagen und Interviews schilderten ihn jedoch als grandiosen Triumph der Demokratie. Und damit waren sie nicht allein. Am selben Tag verabschiedete das spanische Parlament eine Erklärung,[2] in der das Folgende zu lesen war: »Das Fehlen jeglichen gesellschaftlichen Rückhaltes, die vorbildliche Haltung der Bevölkerung, das verantwortungsbewusste Vorgehen der politischen Parteien und der Gewerkschaften wie auch der Medien und insbesondere der demokratischen Institutionen (…) verurteilten den Staatsstreich zum Scheitern.« Noch mehr falsche Aussagen lassen sich wohl kaum mit so wenigen Worten machen – dachte ich wenigstens, als ich das las. Mein Eindruck war nämlich, dass es dem Putsch keineswegs an gesellschaftlichem Rückhalt gemangelt hatte, wie auch die Haltung der Bevölkerung kein bisschen vorbildlich war, wie auch das Vorgehen der politischen Parteien und der Gewerkschaften sich nicht durch Verantwortungsbewusstsein auszeichnete, wie auch, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Medien und die demokratischen Institutionen nichts unternahmen, um zum Scheitern des Putsches beizutragen. Aber was mich am meisten erstaunte und in mir das schmeichelhafte Gefühl hervorrief, die Wirklichkeit fordere einen Roman von mir, war nicht der skandalöse Mangel an Übereinstimmung zwischen meiner persönlichen Erinnerung an den 23. Februar und der Art, wie dieser Tag sich offensichtlich in der kollektiven Erinnerung darstellte, sondern etwas längst nicht so Auffälliges beziehungsweise viel Elementareres – auch wenn es mit dem erwähnten Mangel an Übereinstimmung wahrscheinlich zu tun hatte. Es handelte sich um ein Bild, das unweigerlich in allen Fernsehbeiträgen zum Thema erschien: Der Anblick von Adolfo Suárez, wie er, wenige Sekunden nach dem Eindringen von Oberstleutnant Tejero in den Plenarsaal des Parlaments, versteinert auf seinem Abgeordnetensessel sitzt, umschwirrt von den Kugeln der Guardia-Civil-Beamten, während alle übrigen Abgeordneten – alle bis auf zwei: General Gutiérrez Mellado und Santiago Carrillo – sich auf den Boden geworfen haben, um sich vor den Schüssen in Sicherheit zu bringen. Ich hatte das Bild natürlich schon Dutzende Male gesehen, aber aus irgendeinem Grund war mir an diesem Tag, als sähe ich es zum ersten Mal: Die Schreie, Schüsse, das schreckensstarre Schweigen im Halbrund des Saales – und mittendrin dieser Mann, der den Rücken an die Lehne seines blauen Ministerpräsidentensessels presst, einsam, gespenstisch, einer Statue gleich, umgeben von lauter leeren Sesseln. Auf einmal ging eine geradezu hypnotisierende Wirkung von dem Bild aus, es leuchtete, war unendlich komplex und überreich mit Bedeutung aufgeladen. Vielleicht ist nicht das rätselhaft, was noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat, sondern das, was wir schon oft gesehen haben, ohne dass es jedoch jemals seine Bedeutung preisgegeben hätte, jedenfalls erschien mir das Bild jetzt als ein einziges Rätsel. Woraufhin bei mir die Alarmglocken läuteten. Bei Borges heißt es einmal: »Jedes Schicksal, wie weitläufig und verschlungen es auch sein mag, besteht in Wirklichkeit in einem einzigen Augenblick; dem Augenblick, in dem der Mensch für immer weiß, wer er ist.«[3] Als ich an diesem 23. Februar Adolfo Suárez in seinem Sessel sitzen sah, während um ihn herum die Kugeln durch den scheinbar menschenleeren Saal schwirrten, fragte ich mich, ob Suárez in diesem Augenblick wohl für immer gewusst hatte, wer er war, und welche Bedeutung dieses ferne Bild enthielt, so es denn eine Bedeutung enthielt. Diese zweifache Frage ließ mir in den folgenden Tagen keine Ruhe, und um sie zu beantworten – oder besser gesagt: um zu versuchen, sie genau zu formulieren – beschloss ich, einen Roman zu schreiben.

Ich machte mich umgehend an die Arbeit. Ich brauche wohl nicht extra darauf hinzuweisen, dass mein Roman weder beabsichtigte, ein Heldenporträt von Suárez anzufertigen, noch ihn in ein schlechtes Bild zu rücken, ja, es ging mir nicht einmal um eine genaue Untersuchung seiner Person – mein einziges Ziel war es, dem tieferen Sinn seines Verhaltens in einem genau bestimmten Moment nachzugehen. Ich würde allerdings lügen, wenn ich behaupten wollte, Suárez habe mir damals übermäßige Sympathie eingeflößt: Solange er an der Macht war, war ich ein Jugendlicher, für den Suárez nie etwas anderes darstellte als einen Karrieristen des Franquismus, der aufgestiegen war, indem er sich durch ständiges Buckeln den Rücken ruinierte, ein opportunistischer, reaktionärer, scheinheiliger, oberflächlicher, schmeichlerischer Politiker, der verkörperte, was ich an meinem Geburtsland am meisten hasste, und in dem ich, wie ich befürchte, zudem meinen Vater wiedererkannte, seinerseits ein hartnäckiger Suárez-Anhänger. Meine Meinung über meinen Vater hatte sich mit der Zeit ein wenig gebessert, nicht so jedoch die über Suárez, jedenfalls nicht allzu sehr: Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, im Jahr 2006, sah ich in ihm nicht mehr als einen leicht beschränkten Politiker, dessen größtes Verdienst darin bestand, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, was ihn zufällig zum Helden des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie hatte werden lassen, eines Übergangs, den das Land ohnehin vollzogen hätte – mit ihm oder ohne ihn. Aufgrund dieses Vorbehaltes verfolgte ich eher spöttisch denn erstaunt die Feierlichkeiten, die das Ziel hatten, ihm noch zu Lebzeiten den Ehrenplatz eines großen Staatsmannes der Demokratisierung zu sichern – Feierlichkeiten, denen für mich zudem der Geruch noch größerer Verlogenheit als in solchen Fällen üblich anhing, so als glaubten die, die ihn feierten, kein Wort von dem, was sie sagten, oder als feierten sie statt Suárez in Wirklichkeit sich selbst. Meine Geringschätzung von Suárez’ Person verringerte die Komplexität seiner Persönlichkeit und seines Verhaltens in meinen Augen jedoch keineswegs, im Gegenteil, je länger ich mich mit seiner Biographie beschäftigte und zu dem Putsch recherchierte, desto mehr nahm diese Komplexität zu. Als Erstes versuchte ich mir bei Televisión Española eine Kopie der vollständigen Aufzeichnung von Oberstleutnant Tejeros Eindringen ins Parlament zu verschaffen. Das erwies sich als unerwartet schwierig, letztlich aber durchaus der Mühe wert: Es ist eine überwältigende Aufnahme – zum größten Teil stammt sie von zwei Kameras, die nach dem Eindringen der Putschisten einfach weiterliefen, bis sie unbeabsichtigterweise ausgeschaltet wurden. Was wir jedes Jahr am 23. Februar davon zu sehen bekommen, sind fünf, zehn, bestenfalls fünfzehn Sekunden; die komplette Aufzeichnung ist hundertmal so lang, genauer gesagt sind es vierunddreißig Minuten und vierundzwanzig Sekunden. Als sie am Mittag des 24. Februar 1981 im Fernsehen zu sehen gewesen war, urteilte der Philosoph Julián Marías anschließend,[4] sie hätte die Auszeichnung als Film des Jahres verdient; fast dreißig Jahre später kommt mir dieses Lob unzureichend vor: Es handelt sich um unfassbar dichte Bilder von einer außergewöhnlichen visuellen Kraft, randvoll mit Geschichte und elektrisierend in ihrer Wahrhaftigkeit – auch nach vielfach wiederholtem Ansehen haben sie für mich nichts von ihrem Zaubercharakter verloren. Zusätzlich zu der Aufnahme besorgte ich mir mehrere Biographien von Adolfo Suárez und dazu diverse Bücher über die Jahre seiner Regierungszeit und den Putsch, außerdem sah ich die zeitgenössische Presse durch und führte Interviews mit einigen Politikern, Journalisten und Militärs. Einer meiner ersten Gesprächspartner war Javier Pradera, einst kommunistischer Verleger, damals jedoch längst graue Eminenz des spanischen Kulturlebens. Indem er am 23. Februar – in einer Sonderausgabe von El País, für dessen Meinungsseite er regelmäßig schrieb – einen Artikel veröffentlichte, in dem er sich eindeutig gegen den Putsch aussprach, hatte er sich als einer der wenigen erwiesen, die damals ihre Bereitschaft zeigten, für die Demokratie ihre Haut zu riskieren. Ich berichtete Pradera von meinem Vorhaben. (Das heißt, ich machte ihm etwas vor: Ich sagte, ich beabsichtigte einen Roman über den 23. Februar zu schreiben; vielleicht machte ich ihm aber auch gar nichts vor: vielleicht bildete ich mir von Anfang an ein, Adolfo Suárez’ große Geste enthalte so etwas wie die Essenz des 23. Februar.) Pradera war begeistert von der Idee; nachdem er sich für gewöhnlich keineswegs zu solcherlei Bekundungen hinreißen ließ, wurde ich misstrauisch: »Woher diese Begeisterung?«, fragte ich unverblümt. »Ganz einfach«, antwortete er. »Schließlich ist dieser Putsch der reinste Roman. Ein Kriminalroman. Mit folgender Handlung: Cortina zieht den Putsch auf und lässt ihn dann wieder in der Versenkung verschwinden. Aus Loyalität zum König.« Cortina, das heißt Major José Luis Cortina, war zum Zeitpunkt des 23. Februar Chef einer Spezialeinheit des CESID, also des spanischen Geheimdienstes. Er war gleichzeitig mit dem König ins Militär eingetreten und unterhielt angeblich enge Beziehungen zum spanischen Monarchen. Nach dem 23. Februar wurde er der Teilnahme am Putsch oder vielmehr an dessen Vorbereitungen bezichtigt, woraufhin er verhaftet, verhört und schließlich von dem mit der Untersuchung des Falles betrauten Kriegsgericht freigesprochen wurde, ohne dass sich deshalb der Verdacht gegen ihn jemals völlig aufgelöst hätte. »Cortina zieht den Putsch auf und lässt ihn dann wieder in der Versenkung verschwinden.« Pradera lachte spöttisch; ich musste auch lachen. Das Ganze kam mir weniger wie die Handlung eines Kriminalromans vor als vielmehr wie eine raffinierte Abwandlung von Die drei Musketiere, bei der Major Cortina eine Mischung aus D’Artagnan und Monsieur de Tréville verkörperte.

Die Idee gefiel mir. Zufällig las ich bald nach dem Gespräch mit Pradera ein Buch, das perfekt zu der Vorstellung des alten Leitartiklers von El País passte, nur dass es sich bei diesem Buch nicht um ein fiktionales Werk handelte – es war das Ergebnis einer journalistischen Recherche. Verfasst hatte es der Journalist Jesús Palacios. Palacios’ These lautet, dass – anders als es auf den ersten Blick scheinen mag – der Putsch vom 23. Februar keineswegs ein stümperhafter Schachzug einer willkürlich zusammengewürfelten Gruppe teils erzfranquistisch, teils monarchistisch gesinnter Militärs mit politischen Ambitionen war, sondern vielmehr ein regelrechter »Autorenputsch«, sprich: eine bis in alle Einzelheiten durchgeplante Operation des CESID – in Gestalt von Major Cortina, aber auch von Oberstleutnant Calderón, dem unmittelbaren Vorgesetzten Cortinas und damaligen führenden Kopf der spanischen Geheimdienste –, mit dem Ziel, die Demokratie nicht gänzlich abzuschaffen, sie aber einzuschränken beziehungsweise ihr eine andere Richtung zu geben, indem Adolfo Suárez aus dem Präsidentenamt gedrängt und an seiner Stelle ein Militär an die Spitze einer aus Vertretern aller politischer Parteien gebildeten Regierung der nationalen Einheit gesetzt würde. Laut Palacios konnten Calderón und Cortina dabei auf die stillschweigende Zustimmung des Königs zählen, wenn dieser nicht sogar den Anstoß gegeben hatte, schließlich wünschte der Monarch das Ende der Krise herbei, in die Suárez das Land während seiner Regierungszeit geführt hatte. Calderón und Cortina hatten demnach den Anführer des Unternehmens ausgewählt – General Armada, den ehemaligen Sekretär des Königs –, wie sie auch seine beiden Handlanger zum Mitmachen ermunterten – General Milans del Bosch und Oberstleutnant Tejero –, woraufhin sie ein milimetergenaues Spinnennetz aus verschworenen Militärs, Politikern, Unternehmern, Journalisten und Diplomaten ins Werk setzten, in dem verschiedene, teilweise auch entgegengesetzte Bestrebungen zu dem gemeinsamen Ziel eines Putsches zusammenfanden. Eine äußerst attraktive Annahme: Auf einmal schien alles, was mit dem scheinbar so chaotischen 23. Februar zu tun hatte, zusammenzupassen, plötzlich wirkte die Sache kohärent, symmetrisch, geometrisch – ganz wie ein Roman. Natürlich war Palacios’ Buch kein Roman, und bei genauerer Kenntnis der Tatsachen – erst recht, wenn man die Äußerungen der Leute berücksichtigte, die sich intensiv mit der Angelegenheit beschäftigt hatten – war durchaus zu merken, dass Palacios sich einige Freiheiten genommen hatte, um die Wirklichkeit seiner Theorie anzupassen. Aber ich war in diesem Fall schließlich kein Historiker, ja nicht einmal Journalist, sondern bloß ein Romanschriftsteller, weshalb ich durch die Wirklichkeit selbst dazu berechtigt war, mir ihr gegenüber alle nötigen Freiheiten herauszunehmen, ist das Genre des Romans doch nicht der Wirklichkeit, sondern einzig und allein sich selbst verpflichtet. Hochzufrieden sagte ich mir, dass Pradera und Palacios mir da tatsächlich eine verbesserte Version der Drei Musketiere an die Hand gaben, sprich: die Geschichte eines Geheimagenten, der zum Zweck der Rettung der Monarchie eine riesige Verschwörung ins Werk setzt, die mittels eines Staatsstreichs den vom König eingesetzten Präsidenten stürzen soll, welcher sich dann jedoch als der einzige (oder fast der einzige) Politiker erweist, der sich weigert, dem Wunsch der Putschisten Folge zu leisten, und stattdessen von Kugeln umschwirrt in seinem Sessel sitzen bleibt.

Im Herbst 2006 hatte ich den Eindruck, genug über den Putsch zu wissen, um diese Handlung ausarbeiten zu können, und machte ich mich an die Abfassung des Romans; aus Gründen, die hier nicht von Interesse sind, brach ich die Arbeit im Winter ab, nahm sie am Ende des Frühlings 2007 jedoch wieder auf, und innerhalb weniger als eines Jahres hatte ich schließlich einen fertigen Entwurf: Es war der Entwurf – oder wollte das zumindest sein – eines seltsamen Experiments, nämlich einer Version der Drei Musketiere mit Major Cortina als Hauptdarsteller und Erzähler einer Handlung, die statt um die Diamantenspangen, die Anna von Österreich dem Herzog von Buckingham übergibt, um das Bild des am Nachmittag des 23. Februar einsam in seinem Parlamentssessel sitzenden Adolfo Suárez kreiste. Ein Vierhundert-Seiten-Text, dessen Abfassung mir ungewohnt leicht und flüssig von der Hand gegangen war; alle dabei aufsteigenden Zweifel schob ich wie im Triumph mit der Begründung zur Seite, das Buch befinde sich schließlich noch im Embryonalstadium, und was mir einstweilen unklar erscheine, werde sich irgendwann von selbst ergeben, wenn ich mich nur ausreichend auf die Sache einließ. Dem war aber nicht so: Kaum hatte ich den ersten Entwurf beendet, verflüchtigte sich jedes Triumphgefühl, während die Zweifel sich nur umso eifriger vermehrten. Zunächst einmal glaubte ich, nachdem ich monatelang in Gedanken allen noch so feinen Verästelungen der Intrige nachgegangen war, schließlich endgültig verstanden zu haben, was ich bis dahin aus Furcht oder aus Unwillen bloß hatte ahnen wollen: dass Palacios’ Hypothese – die doch die historische Grundlage meines Romans abgab – im Wesentlichen falsch war. Das Problem dabei war jedoch nicht, dass Palacios’ Buch rundheraus abzulehnen oder gar schlecht gewesen wäre – das Problem war vielmehr, dass das Buch so gut war, dass jeder, der mit den Geschehnissen vom 23. Februar nicht genauer vertraut war, durch die Lektüre zu dem Schluss kommen konnte, in diesem Fall habe sich die Geschichte endlich einmal als etwas Stimmiges, Geordnetes, einem klaren Muster Folgendes erwiesen, statt sich wie sonst als die auf unvorhersehbare Weise dem Zufall überlassene, chaotische Angelegenheit zu präsentieren, die sie nun einmal ist. Anders gesagt: Die Hypothese, auf der mein Roman beruhte, war eine Fiktion, die wie jede gute Fiktion mit Hilfe von genauen Daten, Zeitangaben, Namen, Analysen und Mutmaßungen errichtet worden war; dabei hatte die mit der geschickten Hand des Romanciers durchgeführte Auswahl und Anordnung dieser Elemente dafür gesorgt, dass alles zueinanderpasste und die Wirklichkeit ein in jeder Hinsicht stimmiges Aussehen annahm. Wenn nun aber Palacios’ Buch strenggenommen keine journalistische Recherche, sondern vielmehr einen Roman auf Grundlage einer journalistischen Recherche darstellte, war es dann nicht überflüssig, auf der Grundlage dieses Romans einen weiteren Roman zu schreiben? Wenn es die Aufgabe eines Romans sein soll, mit Hilfe einer Fiktion die Wirklichkeit auszuleuchten, indem an die Stelle von Zufall und Ordnungslosigkeit Symmetrie und Geometrie treten, muss er dann nicht auch von der Wirklichkeit ausgehen und nicht von einer Fiktion? War es dann aber nicht überflüssig, die Geometrie gewissermaßen noch geometrischer und die Symmetrie noch symmetrischer zu machen? Wenn es Aufgabe des Romans sein soll, sich die Wirklichkeit zu unterwerfen, indem er sie neu erfindet beziehungsweise durch eine Fiktion ersetzt, die um nichts weniger glaubwürdig erscheint, war es dann nicht unverzichtbar, diese Wirklichkeit zunächst einmal ganz genau zu kennen? Stand ein Roman über den 23. Februar nicht in der Pflicht, auf bestimmte Vorrechte seines Genres zu verzichten und sich zu bemühen, sich nicht nur sich selbst, sondern auch der Wirklichkeit gegenüber verantwortlich zu zeigen?

Das waren lauter rhetorische Fragen, weshalb ich im Frühling 2008 zu dem Schluss kam, die einzige Form, auf der Grundlage des Putsches vom 23. Februar 1981 eine Fiktion zu errichten, könne nur darin bestehen, mir zunächst einmal mit größtmöglicher Sorgfalt Kenntnis darüber zu verschaffen, worin die Wirklichkeit dieses Putsches bestand. Erst jetzt also stürzte ich mich kopfüber in das wilde Durcheinander aus theoretischen Konstrukten, Hypothesen, Ungewissheiten, romanhaften Erfindungen, Verfälschungen und ausgedachten Erinnerungen, die um die Ereignisse jenes Tages herum entstanden sind. Mehrere Monate lang verbrachte ich meine Zeit damit, neben wiederholten Reisen nach Madrid und neuerlicher Betrachtung der Fernsehaufnahmen vom Überfall auf das Parlament – so als enthielten diese Bilder in ihrer Durchsichtigkeit den geheimen Schlüssel zu dem Putsch – sämtliche Bücher über den 23. Februar wie auch über die Jahre davor zu lesen, deren ich habhaft werden konnte; darüber hinaus durchsuchte ich Zeitungen und Zeitschriften, versenkte mich in Gerichtsakten, befragte Zeugen und Hauptfiguren der Ereignisse. Und ich sprach mit Politikern, Militärs, Beamten der Guardia Civil, Geheimagenten, Journalisten, Leuten, die die Jahre des Übergangs vom Franquismus zur Demokratie in den vordersten Reihen der Politik erlebt und dabei Adolfo Suárez, General Gutiérrez Mellado und Santiago Carrillo kennengelernt hatten, wie auch mit Leuten, die am 23. Februar an den Stellen gewesen waren, wo über den Ausgang des Putsches entschieden wurde: im Palacio de la Zarzuela, an der Seite des Königs, im Parlament, im Hauptquartier der spanischen Streitkräfte, bei der Panzerdivision Brunete, in der Zentrale des CESID und in der der AOME, einer von Major Cortina geführten geheimen Einheit des CESID. Das waren Monate glücklichen, obsessiven Arbeitens; je weiter ich jedoch bei meinen Nachforschungen vorankam, desto stärker änderte sich das Bild, das ich mir bis dahin von dem Putsch gemacht hatte, und ich merkte recht bald, dass ich mich in ein Labyrinth sich gegenseitig bespiegelnder Erinnerungen begab, die so gut wie nie in Übereinstimmung zu bringen waren, an einen Ort fast ohne jede Gewissheit. Darüber hinaus erwies sich die Wirklichkeit des 23. Februar als dermaßen umfassend, dass sie, wenigstens für mich, vorerst nicht in den Griff zu bekommen war und somit auch jeder Versuch, sie mir mittels eines Romans zu unterwerfen, aussichtslos schien. Erst später begriff ich dann etwas viel Wichtigeres: Die Ereignisse vom 23. Februar besaßen von sich aus all die dramatische Kraft und den symbolischen Gehalt, den wir sonst von der Literatur fordern, weshalb mir auch, obwohl ich eigentlich Romanautor bin, zum ersten Mal die Wirklichkeit wichtiger als die Fiktion zu sein schien – zu wichtig, um sie neu zu erfinden, indem ich sie durch eine andere Wirklichkeit ersetzte, denn was auch immer ich mir über den 23. Februar hätte ausdenken können, es hätte niemals so viel mit mir zu tun gehabt und mich dermaßen berührt und niemals so vielschichtig und überzeugend gewirkt wie die reine Wirklichkeit des 23. Februar 1981.

3

So entschloss ich mich also, das vorliegende Buch zu schreiben. Ein Buch, das – besser, ich gebe es von vornherein zu – vor allem das demütige Zeugnis eines Scheiterns ist: Aus Unfähigkeit, das, was ich über den 23. Februar weiß, zu erfinden beziehungsweise dessen Wirklichkeit mit einer Fiktion auszuleuchten, habe ich mich damit abgefunden, diesen Tag zu erzählen. Absicht der folgenden Seiten ist es, diesem Scheitern eine gewisse Würde zu verleihen. Den Tatsachen soll dabei nichts von der dramatischen Kraft und dem symbolischen Gehalt genommen werden, die sie von sich aus mitbringen, und sie sollen auch nicht ihrer unerwarteten Stimmigkeit und gelegentlichen Symmetrie und Geometrie beraubt werden. Wie sie auch ein wenig verständlicher und nachvollziehbarer werden sollen, indem die Erzählung zwar nichts von ihrem chaotischen Charakter unterschlägt, geschweige denn die Spuren der Neurose oder Paranoia oder des Kollektiv-Romans verwischt, dafür aber mit größtmöglicher Genauigkeit und zugleich in aller Unschuld vorgeht, deren sie fähig ist. So als wären diese Ereignisse noch nie erzählt worden oder als erinnerte sich niemand mehr daran, und in gewisser Weise auch, als wäre es tatsächlich so, dass Adolfo Suárez und General Gutiérrez Mellado und Santiago Carrillo und Oberstleutnant Tejero mittlerweile für fast jedermann erfundene oder wenigstens ziemlich unwirkliche Gestalten sind, und als machte der 23. Februar inzwischen den Eindruck einer erfundenen Erinnerung – im besten Falle also so, wie ein Chronist aus der Antike oder auch aus ferner Zukunft die Tatsachen wiedergeben würde. Was schließlich bedeutet, dass hier versucht wird, den Putsch vom 23. Februar zu erzählen, als handelte es sich um eine winzige, geringfügige Begebenheit, welche winzige, geringfügige Begebenheit zugleich einen der entscheidenden Momente der letzten siebzig Jahre der spanischen Geschichte darstellt.

Deshalb ist dieses Buch gleichermaßen – besser, ich gebe auch das von vornherein zu – ein anmaßender Versuch, das Scheitern meines Romans über den 23. Februar zu einem Erfolg zu machen, besitzt es doch die Dreistigkeit, auf nichts zu verzichten. Oder auf so gut wie nichts: Nicht darauf, der reinen Wirklichkeit des 23. Februar so nahe wie möglich kommen zu wollen, weshalb es auch – obwohl es kein Geschichtsbuch ist und niemand dem Glauben verfallen sollte, er könne bislang unbekannte Tatsachen oder für das Verständnis unserer jüngsten Vergangenheit bedeutsame Beiträge daraus entnehmen – weshalb es also trotzdem nicht gänzlich darauf verzichtet, wie ein Geschichtsbuch gelesen werden zu wollen.[*] Es verzichtet aber auch nicht darauf, sich nicht nur der Wirklichkeit, sondern auch sich selbst gegenüber verpflichtet zu fühlen, weshalb es, obgleich es kein Roman ist, nicht gänzlich darauf verzichtet, wie ein Roman gelesen werden zu wollen, und sei dieser auch eine seltsame Experimentalversion der Drei Musketiere. Vor allem jedoch – was vielleicht seine größte Dreistigkeit darstellt – versucht dieses Buch nicht gänzlich darauf zu verzichten, mit Hilfe der Wirklichkeit zu verstehen, was mit Hilfe der Fiktion zu verstehen es aufgegeben hatte, weshalb es im Grunde nicht vom 23. Februar 1981 handelt, sondern bloß von einem Bild oder einer Geste Adolfo Suárez’ vom 23. Februar 1981 und dazu auch von einem Bild oder einer Geste des Generals Gutiérrez Mellado und einem Bild oder einer Geste Santiago Carrillos vom 23. Februar 1981. Zu versuchen, diese Geste oder dieses Bild zu verstehen, heißt zu versuchen, die Frage zu beantworten, die ich mir stellte, als ich an einem 23. Februar das anmaßende Gefühl hatte, die Wirklichkeit fordere einen Roman von mir; zu versuchen, diese Geste ohne die machtvollen Mittel und die Freiheit der Fiktion zu verstehen, ist die Herausforderung, der sich dieses Buch stellt.

Fußnoten

[*]

Als wollte es tatsächlich ein Geschichtsbuch sein, geht dieses Buch ja auch vom ersten dokumentierten Beleg des 23. Februar aus, der Aufzeichnung der Bilder vom Überfall auf das Parlament; keinen Gebrauch kann es dagegen vom zweiten und fast auch schon letzten dokumentierten Beleg machen, der Aufzeichnung der Telefongespräche, die am Abend und während der Nacht des 23. Februar zwischen den Besetzern des Parlaments und der Außenwelt geführt wurden. Diese Aufnahme erfolgte auf Anordnung Francisco Laínas, Sicherheitschef und Vorsitzender einer Notstandsregierung, die noch am Nachmittag des 23. Februar auf Befehl des Königs gebildet worden war, um die im Parlament festgehaltene Regierung zu vertreten; ihre Mitglieder waren Politiker aus der zweiten Reihe der Staatsverwaltung. Die Aufnahme oder ein Teil davon wurde am Nachmittag des 24. Februar im Palacio de la Zarzuela dem Nationalen Verteidigungsrat unter Vorsitz des Königs und Adolfo Suárez’ vorgespielt (und hatte wahrscheinlich entscheidenden Anteil daran, dass die Regierung umgehend die Verhaftung General Armadas, des Anführers des Staatsstreiches, anordnete); womöglich bekam auch der mit den Ermittlungen im Fall des 23. Februar betraute Richter sie zu hören, der es jedoch ablehnte, im Verfahren Gebrauch davon zu machen, da die Aufnahme ohne richterliche Genehmigung vorgenommen worden sei; anschließend verschwand sie, ohne dass seitdem noch einmal gesicherte Informationen darüber zu erhalten gewesen wären. Manche sagen, sie befinde sich im Archiv des Geheimdienstes, was nicht stimmt. Manche sagen, sie sei zerstört worden. Manche sagen, wenn sie nicht zerstört worden sei, könne sie sich nur im Archiv des Innenministeriums befinden. Manche sagen, sie habe sich zunächst im Archiv des Innenministeriums befunden, sei aber einige Jahre später verschwunden. Manche sagen, Adolfo Suárez habe eine Überspielung eines Teils der Aufnahme mitgenommen, als er aus der Regierung austrat. Es gibt noch viele andere Mutmaßungen darüber. Mehr weiß ich nicht.

Erster Teil

Die Plazenta des Putsches

23. Februar 1981, 18.23 Uhr. Im Halbrund des spanischen Abgeordnetenhauses findet die Abstimmung über die Wahl von Leopoldo Calvo Sotelo statt, der Adolfo Suárez im Amt des spanischen Ministerpräsidenten nachfolgen soll. Suárez ist vor fünfundzwanzig Tagen zurückgetreten, in diesem Moment aber noch geschäftsführend im Amt; im Verlauf seiner fast fünf Jahre dauernden Regierungszeit hat Spanien eine Diktatur beendet und eine Demokratie aufgebaut. Während die Abgeordneten darauf warten, dass sie an die Reihe kommen, um abzustimmen, sitzen sie in ihren Sesseln und unterhalten sich, dösen oder geben sich spätnachmittäglichen Träumereien hin. Währenddessen dringt, als einzige deutlich vernehmbar, die Stimme von Víctor Carrascal durch den Saal; der Parlamentssekretär verliest von der Rednertribüne aus die Namen der Abgeordneten, die sich, sobald sie aufgerufen werden, aus ihren Sesseln erheben und ihre Zustimmung oder Ablehnung der Kandidatur Calvo Sotelos bekanntgeben, wenn sie sich nicht der Wahl enthalten. Es ist bereits die zweite Abstimmung, Spannung in Bezug auf das Ergebnis besteht jedoch nicht mehr: Bei der ersten Abstimmung vor drei Tagen ist es Calvo Sotelo nicht gelungen, die absolute Mehrheit der Abgeordneten hinter sich zu bringen, im zweiten Wahlgang genügt aber eine einfache Mehrheit, und die ist dem Kandidaten sicher, weshalb nur noch etwas Unvorhergesehenes verhindern kann, dass Calvo Sotelo in einigen Minuten der neue Ministerpräsident sein wird.

Doch das Unvorhergesehene geschieht: Víctor Carrascal verliest den Namen José Nasarre de Letosa Conde, der mit Ja abstimmt; dann verliest Carrascal den Namen Carlos Navarrete Merino, der mit Nein abstimmt; dann folgt der Name Manuel Núñez Encabo, und in dem Augenblick ist ein ungewöhnliches Geräusch zu vernehmen, vielleicht ein Schrei, jedenfalls aus der Richtung der rechten Tür des Saales, woraufhin Núñez Encabo nicht abstimmt, oder aber seine Äußerung ist nicht zu hören, oder sie geht im Raunen der Abgeordneten unter, von denen einige sich erstaunt ansehen, als trauten sie ihren Ohren nicht, andere hingegen richten sich, weniger beunruhigt denn neugierig, in ihren Sesseln auf, um herauszufinden, was da vor sich geht. Ebenso deutlich wie verwirrt fragt die Stimme des Parlamentssekretärs: »Was ist los?«, stammelt etwas, und fragt dann erneut: »Was ist los?« Gleichzeitig betritt ein uniformierter Parlamentsdiener durch die rechte Tür den Saal, durchquert mit eiligen Schritten den Halbkreis in der Mitte des Halbrundes, wo die Parlamentsschreiber sitzen, und macht sich daran, die Stufen, die zu den Abgeordnetensitzen führen, hinaufzusteigen; auf halbem Wege bleibt er stehen, wechselt einige Worte mit einem der Abgeordneten und dreht sich um; dann geht er nochmals drei Stufen hinauf und dreht sich erneut um. Daraufhin hört man verschwommen einen zweiten Schrei, diesmal aus Richtung der linken Saaltür, und anschließend, nicht weniger verschwommen, einen dritten, woraufhin viele Abgeordnete – und alle Parlamentsschreiber wie auch der Parlamentsdiener – in Richtung der linken Saaltür blicken.

Die Einstellung ändert sich; nun nimmt eine zweite Kamera den linken Teil des Halbrunds ins Visier: Mit der Pistole in der Hand steigt Oberstleutnant Antonio Tejero langsam die Stufen zum Platz des Parlamentspräsidenten hinauf, hinter dem Parlamentssekretär vorbei, bis er vor Parlamentspräsident Landelino Lavilla stehenbleibt, der ihn ungläubig ansieht. Der Oberstleutnant schreit: »Keiner rührt sich vom Fleck!«, woraufhin mehrere gespenstische Sekunden lang nichts geschieht und niemand sich rührt und offenbar auch nichts beziehungsweise niemandem etwas geschehen wird, außer dass es still ist. Dann ändert sich erneut die Einstellung, nicht so jedoch die Stille: Der Oberstleutnant ist plötzlich verschwunden, denn nun nimmt die erste Kamera den rechten Teil des Halbrundes ins Visier, wo alle Abgeordneten, die aufgestanden waren, wieder Platz genommen haben – der Einzige, der noch steht, ist General Manuel Gutiérrez Mellado, Vizepräsident der amtierenden Regierung; neben ihm sitzt Adolfo Suárez wie schon zuvor in seinem Ministerpräsidentensessel, den Oberkörper vorgebeugt, eine Hand umklammert die Armlehne des Sessels, so als stünde er im Begriff, sich zu erheben. Die vier nächsten Schreie – aus verschiedenen Mündern, aber gleichermaßen keinerlei Widerspruch duldend – lösen den Zauberbann. Jemand schreit: »Ruhe!«; jemand anderes schreit: »Keiner rührt sich vom Fleck!«; jemand anderes schreit: »Auf den Boden!«; jemand anderes schreit: »Alle auf den Boden!« Im Halbrund schickt man sich an, zu gehorchen: Der Parlamentsdiener und die Schreiber knien sich neben ihren Tisch; mehrere Abgeordnete scheinen in ihren Sitzen zu versinken. General Gutiérrez Mellado dagegen geht auf den aufständischen Oberstleutnant zu, während Präsident Suárez ihn vergeblich an seinem Jackett zurückzuhalten versucht. Nun ist wieder Oberstleutnant Tejero zu sehen, er steigt die Treppe der Rednertribüne hinunter, bleibt aber auf halbem Wege stehen, verwirrt oder eingeschüchtert durch die Anwesenheit von General Gutiérrez Mellado, der auf ihn zukommt und ihm mit entschiedenen Gesten zu verstehen gibt, er habe den Saal umgehend zu verlassen; da dringen durch die rechte Tür drei Guardia-Civil-Beamte ein und stürzen sich auf den alten, schwächlichen General, schubsen ihn, packen ihn am Jackett, schütteln ihn, werfen ihn fast zu Boden. Präsident Suárez erhebt sich und macht sich auf den Weg zu seinem Vizepräsidenten; der Oberstleutnant steht immer noch auf der Treppe zur Rednertribüne, er kann sich nicht entschließen, ganz hinabzusteigen, und sieht dem Geschehen zu. Da ist der erste Schuss zu hören; anschließend der zweite, und da packt Suárez General Gutiérrez Mellado am Arm, der ungerührt vor einem Guardia-Civil-Beamten steht, der ihm schreiend und mit den Armen fuchtelnd befiehlt, sich auf den Boden zu legen; dann ist der dritte Schuss zu hören, woraufhin General Gutiérrez, der weiterhin herausfordernd den Guardia-Civil-Beamten ansieht, sich mit einer heftigen Bewegung vom Arm seines Präsidenten freimacht; dann beginnt die Schießerei. Während die Kugeln Kalkstücke aus dem Deckenputz schlagen und die Schreiber wie auch der Parlamentsdiener hintereinander unter ihren Tisch kriechen und die Abgeordneten bis zum letzten Mann von ihren Sesseln verschluckt werden, steht der alte General inmitten des Maschinenpistolenfeuers, seine Arme hängen zu den Seiten hinab und er sieht weiterhin die aufständischen Guardia-Civil-Beamten an, die unaufhörlich weiterschießen. Präsident Suárez dagegen kehrt langsam zu seinem Sessel zurück, setzt sich hin, lehnt sich zurück und verharrt leicht nach rechts geneigt, einsam, gespenstisch, einer Statue gleich, umgeben von lauter leeren Sesseln.

1

Dies also ist das Bild; dies die Geste – eine durchsichtige Geste, die viele andere Gesten enthält.

Als Adolfo Suárez’ politische Karriere Ende 1989 ihrem Ende entgegenging, feierte Hans Magnus Enzensberger in einem Essay[1] die Geburt einer neuen Art von Helden: den Helden des Rückzugs. Laut Enzensberger haben die Diktaturen des 20. Jahrhunderts ein modernes Gegenmodell zum klassischen Helden des Triumphes und der Eroberung hervorgebracht, den Helden des Verzichts, den Facharbeiter für Abbruch und Demontage. Ersterer ist ein Idealist mit klar umrissenen, unverrückbaren Prinzipien; der Zweite ein zweifelhafter Spezialist der Anpassung und des Verhandelns. Der Erstere verwirklicht sich, indem er seine Überzeugung durchsetzt, der Zweite, indem er sie aufgibt, indem er sich selbst den Boden unter den Füßen wegzieht. Der Held des Rückzugs ist freilich nicht nur ein politischer Held, ein Held ist er auch in moralischer Hinsicht. Enzensberger führte drei Beispiele dieses völlig neuen Heldentypus an: Michail Gorbatschow, der zu jener Zeit dabei war, die Sowjetunion aufzulösen; Wojciech Jaruzelski, der 1981 eine Invasion Polens durch die Sowjetunion verhindert hatte; Adolfo Suárez, der den Franquismus zerlegte. Adolfo Suárez ein Held? Und zudem ein moralischer, nicht nur ein politischer Held? Diese Kröte war für die spanische Rechte ebenso schwer zu schlucken wie für die spanische Linke. Die Linke konnte nicht vergessen – sie hatte keinen Anlass dazu –, dass Suárez zwar von einem bestimmten Moment an ein progressiver Politiker sein wollte, was ihm in einem gewissen Ausmaß auch gelang, und doch war er jahrelang nicht nur ein treuer Anhänger des Franquismus gewesen, sondern er hatte auch geradezu idealtypisch den Aufsteiger verkörpert, der von der institutionalisierten Korruption des Franquismus profitierte. Die Rechte konnte nicht vergessen – das konnte sie sich nicht leisten –, dass Suárez sich nie darauf hatte festlegen lassen, dass er der Rechten angehören solle: Vieles, was er politisch vertreten oder durchgefochten hatte, entsprach nicht den politischen Vorstellungen der Rechten, wie überhaupt kein spanischer Politiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Rechte so zur Verzweiflung gebracht hat wie Adolfo Suárez. War er also ein Held der Mitte, dieses politischen Trugbildes, das er selbst erfand, um auf der Rechten wie auf der Linken Stimmen einzusammeln? Ausgeschlossen, denn dieses Trugbild löste sich in Luft auf, sobald Suárez sich aus der Politik zurückzog, ja, noch davor, so wie sich mit dem Verschwinden des Zauberers von der Bühne automatisch jeder Zauber in Luft auflöst. Heute, zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung von Enzensbergers Essay, ist Suárez durch eine Erkrankung so gut wie ausgelöscht, und alle loben ihn – vielleicht, weil er niemandem mehr zur Last fallen kann –, wie sich auch die herrschende Klasse Spaniens darin einig ist, ihm eine herausragende Rolle bei der Begründung der spanischen Demokratie zuzugestehen. Eine Sache ist es allerdings, an der Begründung der Demokratie beteiligt gewesen zu sein, und eine ganz andere, ein Held der Demokratie zu sein. War Suárez das? Hat Enzensberger recht? Wenn wir für einen Augenblick beiseitelassen, dass niemand für seine Zeitgenossen ein Held ist, und zugleich hypothetisch anerkennen, dass Enzensberger recht hat – erlangt dann Suárez’ Geste vom Nachmittag des 23. Februar 1981 nicht tatsächlich die Bedeutung eines Begründungsaktes der Demokratie? Wird Suárez durch seine Geste nicht zum personifizierten Helden des Rückzugs?

Zunächst einmal ist zu sagen, dass es sich hierbei um keine beliebige, folgenlose Geste handelt. Suárez’ Geste ist eine bedeutungsvolle Geste, auch wenn wir nicht genau sagen können, was sie bedeutet; das Gleiche gilt für die Geste der übrigen Abgeordneten – bis auf General Gutiérrez Mellado und Santiago Carrillo –, die nicht sitzen blieben, sondern dem Befehl der Putschisten Folge leisteten und sich unter ihre Sessel flüchteten. Machen wir uns nichts vor, diese Geste der übrigen Abgeordneten hat nichts Heldenhaftes, und keiner der Beteiligten hat sich später besonders interessiert gezeigt, das Thema erneut zur Sprache zu bringen, auch wenn einer von ihnen – der kühle und besonnene Politiker Leopoldo Calvo Sotelo[2] – ohne zu zögern den Misskredit, in den das Parlament geraten ist, durch ebendiese gespenstische Ansammlung lauter leerer Sessel erklären wollte. Was dagegen an Suárez’ Geste am stärksten auffällt, ist der Mut, der darin zum Ausdruck kommt – ein beträchtlicher Mut: Alle, die diesen Augenblick im Parlament miterlebt haben, erinnern sich übereinstimmend an das Weltuntergangsgetöse der Maschinenpistolensalven in dem geschlossenen Halbrund des Parlamentssaals, an die panische Todesangst, die Gewissheit, dass dieses »Harmagedon« – wie Alfonso Guerra, der damals im Parlament als Nummer zwei der sozialistischen Partei Suárez gegenübersaß, es später bezeichnen sollte – nicht ohne einen hohen Blutzoll ablaufen werde, wovon auch die Techniker und Leiter von Televisión Española überzeugt waren, die die Szene im Fernsehstudio in Prado del Rey live mitverfolgten. An diesem Tag befanden sich an die dreihundertfünfzig Abgeordnete im Parlament; manche von ihnen – etwa Simón Sánchez Montero oder Gregorio López Raimundo – hatten, als sie noch im Untergrund aktiv waren, wie auch in franquistischer Gefängnishaft ihren Mut hinlänglich unter Beweis gestellt. Ich weiß nicht, ob man ihnen tatsächlich einen Vorwurf machen kann – wie man es auch betrachtet, aber wer inmitten eines solchen Feuergefechts ungerührt an seinem Platz sitzen bleibt, vermittelt durchaus den Eindruck, er sehne sich nach einem Märtyrertod. Diese Art Draufgängertum ist zu Kriegszeiten, in der gedankenlosen Hitze des Gefechts häufiger anzutreffen; nicht so jedoch in Friedenszeiten und erst recht nicht inmitten der feierlichen Langeweile einer routinemäßig verlaufenden Parlamentssitzung. Hinzuzufügen ist allerdings, dass, wenn man den Bildern Glauben schenken kann, Suárez’ Wagemut nicht vom Instinkt, sondern von der Vernunft geleitet scheint. Als der erste Schuss zu hören ist, steht Suárez aufrecht da; beim zweiten Schuss versucht er General Gutiérrez Mellado zurückzuhalten; beim dritten Schuss wie auch bei den anschließenden Maschinenpistolensalven setzt er sich hin und lehnt sich im Sessel zurück, wie um abzuwarten, dass die Schießerei aufhört oder aber ihn eine tödliche Kugel trifft. Das ist eine bedächtige, gedankenvolle Geste; sie wirkt wie einstudiert, und vielleicht war sie das auch. Viele, die zu der Zeit mit Suárez zu tun hatten, versichern, er sei damals schon seit längerem auf ein möglicherweise gewaltsames Ende vorbereitet gewesen, so als hätten ihn düstere Ahnungen verfolgt (seit mehreren Monaten trug er stets eine kleine Pistole bei sich; und im vorausgegangenen Herbst und Winter hatte mehr als ein Besucher im Regierungspalast ihn sagen hören: Hier aus der Moncloa holt mich keiner raus, es sei denn, er gewinnt die Wahlen – oder sonst mit den Füßen voraus); mag sein, einfach ist es in jedem Fall nicht, sich auf einen solchen Tod vorzubereiten, und erst recht nicht, nicht doch schwach zu werden, wenn es tatsächlich so weit ist.

Drückt sich in Suárez’ Geste Mut aus, kann man nicht umhin, ihr auch Anmut zuzusprechen, kommt es doch, wie Hemingway einmal bemerkt hat, zu einer mutigen Geste, wenn die Anmut unter Druck gerät. In diesem Sinne ist es eine zustimmende Geste; in einem anderen Sinne ist es eine ablehnende Geste, ist doch jede mutige Geste, wie Camus einmal bemerkt hat, Ausdruck der Rebellion eines Menschen, der nein sagt. In beiden Fällen handelt es sich um einen souveränen Ausdruck von Freiheit; dem widerspricht nicht, dass es sich ebenso sehr um einen geschauspielerten Ausdruck handelt – um die Geste eines Menschen, der eine Rolle spielt. Soweit ich weiß, sind bislang nicht mehr als zwei, drei Romane erschienen, in denen der Putsch vom 23. Februar im Mittelpunkt steht. Als Romane sind sie kaum der Rede wert, einer davon entstammt jedoch der Feder des Journalisten Josep Melià, der von einem scharfen Suárez-Kritiker zu einem seiner engsten Mitarbeiter wurde. Wie es sich für einen Romancier gehört, fragt sich Melià in einem bestimmten Moment der Handlung, woran Suárez, als der erste Schuss zu hören war, als Erstes gedacht haben mag. Er gibt sich selbst die Antwort: an die Titelseite der New York Times des folgenden Tages. Das wirkt womöglich einfältig oder auch böswillig, ist aber nett gemeint; mir scheint es vor allem zutreffend. Wie jeder Vollblutpolitiker war Suárez ein vollendeter Schauspieler: Jung, athletisch, äußerst gutaussehend und stets gekleidet wie ein Verführer aus der Provinz, der das Entzücken aller rechtsgerichteten Familienmütter hervorrief, während er den Spott sämtlicher linksgerichteter Journalisten auf sich zog – Zweireiher mit Goldknöpfen, graumelierte Hosen, hellblaues Hemd, marineblaue Krawatte –, nutzte Suárez seinen Kennedy-Appeal bewusst aus und verstand die Politik als großes Schauspiel. Nicht umsonst hatte er in den langen Jahren seiner Tätigkeit für Televisión Española gelernt, dass heutzutage nicht mehr die Wirklichkeit die Bilder schafft, sondern die Bilder die Wirklichkeit. Als Suárez wenige Wochen vor dem 23. Februar, im dramatischsten Augenblick seiner politischen Karriere, eine kleine Gruppe von Mitgliedern seiner Partei davon in Kenntnis setzte, dass er beschlossen hatte, von seinem Amt als spanischer Ministerpräsident zurückzutreten, konnte er sich, ganz unverbesserlicher Heldendarsteller, den folgenden Zusatz nicht verkneifen: »Merkt ihr was? Bald steht in der ganzen Welt auf der ersten Seite der Tageszeitungen, dass ich zurückgetreten bin.«[3] Der 23. Februar war nicht der dramatischste Tag seines politischen Lebens, sondern der dramatischste Tag seines Lebens schlechthin, und trotzdem (oder auch gerade deshalb) kann es gut sein, dass ein durch jahrelanges im Zentrum der Aufmerksamkeit Stehen erworbener Instinkt ihm inmitten des Kugelhagels blitzartig die Erkenntnis zuteilwerden ließ, dass er, welches Ende auch immer ihm am Ende dieser barbarischen Aufführung beschieden sein würde, nie wieder vor einem gleichermaßen hingegebenen wie zahlreichen Publikum auftreten werde. Sollte das tatsächlich so gewesen sein, so hat er sich nicht getäuscht: Am nächsten Tag prangte sein Gesicht auf der Titelseite der New York Times wie auch auf allen anderen Zeitungen und den Bildschirmen sämtlicher Fernsehgeräte weltweit. So gesehen ist Suárez’ Geste die von jemandem, der Modell steht. So hat es sich Melià vorgestellt. Genauer besehen greift Meliàs Vorstellung hier jedoch zu kurz, genauer besehen posierte Suárez am 23. Februar nicht nur für die Zeitungen und Fernsehsender: So wie er es von da an in seinem politischen Leben nur noch tun sollte – als hätte er in diesem Moment erfahren, wer er in Wirklichkeit ist –, posierte Suárez doch wohl auch für die Geschichte.

Auch diese Geste ist also vielleicht in seiner Geste enthalten – sozusagen eine Geste für die Nachwelt. Tatsache ist nämlich, dass zumindest für die wichtigsten Anführer des Putsches vom 23. Februar dieser Putsch genaugenommen kein Putsch gegen die Demokratie war – es war vielmehr ein Putsch gegen Adolfo Suárez. Oder wem das lieber ist: Es war ein Putsch gegen die Demokratie, wie sie sich für diese Leute in Adolfo Suárez verkörperte. Das sollte Suárez erst Stunden oder Tage nach dem Putsch begreifen, wohingegen ihm von Anfang an klargewesen sein muss, dass während eines knappen Jahrfünftes Demokratie kein anderer Politiker im gleichen Maße wie er den Hass der Putschisten auf sich gezogen hatte, weshalb, sollte an diesem Nachmittag im Parlament Blut fließen, zuallererst sein Blut fließen müsste. Das gehört vielleicht auch zu der Erklärung seiner Geste: Sobald Suárez den ersten Schuss hörte, wusste er, dass er sich gegen den drohenden Tod nicht würde verteidigen können, dass er bereits tot war. Zugegebenermaßen ist das eine ein wenig peinliche Erklärung, darin mischen sich auf geschmacklose Weise Emphase und Melodrama; wodurch diese Geste aber nichts Unechtes bekommt, war sie doch im Grunde genommen so entschieden melodramatisch, wie es einem Menschen entsprach, der aufgrund seiner Veranlagung gleichermaßen zur Komödie, Tragödie und zum Melodrama neigte. Suárez selbst hätte diese Erklärung freilich zurückgewiesen. Nach dem Grund für seine Geste befragt, zog er sich jedes Mal auf die immergleiche Erklärung zurück: Er sei nun mal immer noch der Ministerpräsident gewesen,[4] und ein Ministerpräsident könne sich nicht einfach so zu Boden werfen. Diese Antwort scheint mir so ehrlich wie vorhersehbar; sie verrät einen grundlegenden Charakterzug Suárez’: seine heilige Verehrung der Macht, die maßlose Würde, die er dem Amt, das er innehatte, zuwies. Es ist auch eine Antwort ohne Großtuerei: Sie geht davon aus, dass er, wäre er in diesem Moment nicht mehr Ministerpräsident gewesen, sich ebenso umsichtig wie seine Kollegen verhalten und folglich unter seinem Sessel verkrochen hätte. Es ist aber auch oder vor allem keine hinreichende Erklärung, übergeht sie doch, dass alle anderen Abgeordneten fast mit dem gleichen Recht wie er die Souveränität des Volkes vertraten – um von Leopoldo Calvo Sotelo gar nicht erst zu reden, der an ebendiesem Nachmittag zum Ministerpräsidenten ernannt werden sollte, oder von Felipe González, der das Amt eineinhalb Jahre später übernehmen sollte, oder von Manuel Fraga, der es ebenfalls darauf abgesehen hatte, oder von Landelino Lavilla, der damals der Parlamentspräsident war, oder von Rodríguez Sahagún, dem amtierenden Verteidigungsminister. Wie auch immer, eines ist unbestreitbar: Suárez’ Geste ist nicht die machtvolle Geste von jemandem, der sich im Vollbesitz seiner Kräfte dem widrigen Schicksal entgegenstellt, sondern die Geste von jemandem, der politisch und persönlich am Ende ist, der seit Monaten spürt, dass die gesamte politische Welt sich gegen ihn verschworen hat, und der womöglich in diesem Augenblick spürt, dass das ungestüme Eindringen der aufständischen Guardia-Civil-Beamten ins Halbrund des Abgeordnetenhauses das Ergebnis dieser allgemeinen Verschwörung ist.

2

Ersteres war weitgehend zutreffend; das Zweite nicht unbedingt. Dass führende Kreise der spanischen Gesellschaft im Herbst und Winter 1980 eine ganze Reihe merkwürdiger politischer Schachzüge mit dem Ziel, die Regierung Adolfo Suárez’ zu stürzen, ins Werk gesetzt hatten, ist richtig; nur teilweise richtig ist dagegen, dass der Militärputsch und der Überfall auf das Parlament ein Ergebnis dieser allgemeinen Verschwörung sind. In dem Putsch vom 23. Februar kommen zwei Dinge zusammen: Das eine sind verschiedene politische Manöver, die sich gegen Adolfo Suárez richten, nicht jedoch gegen die Demokratie, zumindest anfangs nicht; das andere ist ein militärisches Manöver gegen Adolfo Suárez wie auch gegen die Demokratie. Beides geschieht nicht vollkommen unabhängig voneinander; ebenso wenig handelt es sich jedoch um genau aufeinander abgestimmte Vorgehensweisen. Die politischen Manöver schufen vielmehr ein für das militärische Vorgehen günstiges Umfeld – sie waren die Plazenta des Putsches, nicht der Putsch selbst. Diese Unterscheidung ist für das Verständnis des Putsches von grundlegender Bedeutung. Deshalb braucht man den politischen Akteuren jener Tage auch keine allzu große Beachtung zu schenken, wenn sie behaupten, sie hätten im Voraus gewusst, was an dem Nachmittag im Parlament passieren werde, oder viele, ja alle damals im Parlament Anwesenden hätten Bescheid gewusst – das sind wohl eher erfundene Erinnerungen, Produkt persönlicher Eitelkeiten oder Interessen. Im Gegenteil, da zwischen den Drahtziehern der politischen Manöver beziehungsweise der Militäraktion kaum ein Austausch stattfand, wusste niemand oder so gut wie niemand im Parlament Bescheid, und außerhalb des Parlamentes nur sehr wenige Personen.[1]

Aller Welt war dagegen bewusst, dass es in diesem Winter im ganzen Land buchstäblich nach einem Putsch roch. Am 20. Februar, also drei Tage bevor es tatsächlich dazu kam, schrieb Ricardo Paseyro, damals Spanien-Korrespondent von Paris Match: »Wirtschaftlich steht Spanien am Rand einer Katastrophe, der Terrorismus nimmt immer mehr zu, im ganzen Land bestehen tiefreichende Zweifel an den herrschenden Institutionen und deren Vertretern, unter den Attacken des Feudalismus einerseits wie den Exzessen der Autonomisten andererseits zerfällt die staatliche Ordnung, und die Außenpolitik ist ein einziges Fiasko. (…) Die Gefahr eines Staatsstreichs, einer Erhebung der Militärs, ist allerorten spürbar.« Alle Welt wusste, dass etwas Derartiges geschehen könnte, aber niemand, oder so gut wie niemand, hätte sagen können, wann, wo und wie es geschehen würde. Als Anführer eines Putsches in Frage kommende Kandidaten gab es innerhalb des Militärs mehr als genug; als dann jedoch Oberstleutnant Tejero ins Parlament gestürmt kam, dürften alle oder nahezu alle Abgeordneten sofort gewusst haben, um wen es sich handelte, war Tejeros Konterfei doch immer wieder in den Zeitungen zu sehen gewesen, seit Diario 16 im November 1978 mit der Meldung aufgemacht hatte, Tejero sei wegen eines Putschvorhabens verhaftet worden, in dessen Verlauf der im Präsidentenpalast versammelte Ministerrat hätte entführt werden sollen, um anschließend das so entstandene Vakuum zur Übernahme der staatlichen Macht zu nutzen. Nach seiner Verhaftung wurde Tejero von einem Militärgericht zu einer lächerlichen Strafe verurteilt und war schon wenige Monate später wieder auf freiem Fuß beziehungsweise zwangsweise in den Ruhestand versetzt – mit anderen Worten, er hatte nichts anderes zu tun, als unter größtmöglicher Geheimhaltung und mit der geringstmöglichen Anzahl von Mithelfern den nächsten Putsch vorzubereiten; Letzteres sollte verhindern, dass es erneut zum Einsickern von Spionen kam – was maßgeblich zum Scheitern des ersten Versuches beigetragen hatte. So wurde der Putsch also unter absoluter Geheimhaltung und mit einem hohen Grad an Improvisation von einer kleinen Schar Militärs ausgeheckt, und vor allem dadurch lässt sich auch erklären, weshalb von allen Bedrohungen, denen die spanische Demokratie seit dem vorausgegangenen Sommer ausgesetzt gewesen war, ausgerechnet der Putsch Wirklichkeit wurde.

Die spanische Demokratie war jedoch nicht erst seit dem vorausgegangenen Sommer bedroht. Lange nach seinem Rückzug von der Macht wurde Suárez von einem Journalisten die Frage gestellt, wann er zum ersten Mal den Verdacht gehabt habe, es könne zu einem Putsch kommen. »Seit dem Moment, in dem ich das Amt des Ministerpräsidenten übernommen habe«,[2]