9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

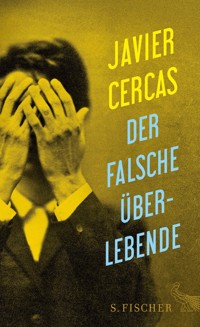

Eine spannende Geschichte über Lüge und Leben, Fiktion und Wahrheit von einem der bedeutendsten Schriftsteller Spaniens. Medienwirksam hat sich der Katalane Enric Marco 30 Jahre lang als Überlebender des deutschen Konzentrationslagers Flossenbürg ausgegeben, hat sein Leiden öffentlich erzählt, war Präsident der Vereinigung der ehemaligen spanischen KZ-Häftlinge. Doch 2005 kam es zum Skandal, als ein Historiker aufdeckte, dass seine Geschichte eine Lüge war. Wenige Tage zuvor noch hatte Marco im spanischen Parlament eine bewegende Rede zum bevorstehenden 60. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen gehalten. Tatsächlich aber war er 1941 freiwillig nach Deutschland gegangen, im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Spanien und Hitler-Deutschland, um in einer Kieler Werft zu arbeiten und so dem spanischen Kriegsdienst zu entgehen. In einem KZ war er nie gewesen. Was trieb Marco dazu, dieses Lügengebäude zu erschaffen, an dem er selbst nach seiner Entlarvung festhielt? Zögerlich und doch fasziniert bewegt Javier Cercas einen Stein nach dem anderen und guckt hinter die Fassaden: auch hinter seine eigene und die seines Landes. »Enric Marcos Krankheit ist die unserer Zeit, in der die Wahrheit weniger wert ist als der Schein.« Mario Vargas Llosa

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 644

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Javier Cercas

Der falsche Überlebende

Über dieses Buch

Jahrzehntelang hatte sich der Katalane Enric Marco publikumswirksam als Überlebender eines deutschen Konzentrationslagers ausgegeben, war zur mahnenden Stimme der spanischen NS-Opfer geworden – bevor er als Betrüger aufflog. Was trieb Marco dazu, dieses Lügengebäude zu erschaffen, an dem er auch nach seiner Entlarvung noch festhielt? Fasziniert bewegt Javier Cercas einen Stein nach dem anderen und guckt hinter die Fassaden: auch hinter seine eigene und die seines Landes. Eine fesselnde und hochaktuelle Geschichte über Lüge und Leben, Fiktion und Wahrheit von einem der bedeutendsten Schriftsteller Spaniens.

»Enric Marcos Krankheit ist die unserer Zeit, in der die Wahrheit weniger wert ist als der Schein.« Mario Vargas Llosa

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Javier Cercas, geboren 1962 in Ibahernando in der spanischen Extremadura, lebt als Schriftsteller, Publizist und Universitätsdozent in Girona. Sein Roman ›Soldaten von Salamis‹ machte ihn international bekannt. Sein Werk, darunter ›Anatomie eines Augenblicks‹ und der Roman ›Outlaws‹, wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen bedeutenden Literaturpreisen ausgezeichnet. Für ›Der falsche Überlebende‹ erhielt er u.a. den chinesischen Taofen-Preis für das beste ausländische Buch.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel ›El impostor‹ bei Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., Barcelona

© Javier Cercas, 2014

Veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Michi Strausfeld, Barcelona–Berlin

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: c/o QART Büro für Gestaltung Simone Andjelkovic

Coverabbildung:Ben Cauchi / McNamara Gallery

Der Verlag dankt der Zeitung La Vanguardia für die Abdruckgenehmigung des Fotos auf Seite 227

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403601-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Motto

Erster Teil Die Zwiebelschale

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

Zweiter Teil Der Romancier seiner selbst

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Dritter Teil Der Flug des Ikarus

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Nachwort Der blinde Fleck

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Danksagung

Für Raül Cercas

und Mercè Mas

Si se non noverit.

Ovid, Metamorphosen, III, 348

Erster TeilDie Zwiebelschale

1

Ich wollte dieses Buch nicht schreiben. Warum ich es nicht schreiben wollte, wusste ich nicht genau, oder vielleicht wusste ich es, wollte es aber nicht zugeben, oder ich traute mich nicht, es zuzugeben – oder nicht ganz. Jedenfalls weigerte ich mich mehr als sieben Jahre lang, dieses Buch zu schreiben. In dieser Zeit schrieb ich zwei andere Bücher, vergaß darüber aber dieses Buch nicht. Oder vielmehr schrieb ich, während ich die beiden anderen Bücher schrieb, in gewisser Weise auch dieses Buch. Oder vielleicht schrieb dieses Buch in gewisser Weise mich.

Die ersten Absätze eines Buches schreibe ich immer zuletzt. Dieses Buch ist jetzt fertig. Dieser Absatz ist der letzte. Und weil er der letzte ist, weiß ich nun auch, warum ich dieses Buch nicht schreiben wollte. Ich wollte es nicht schreiben, weil ich Angst hatte. Das wusste ich von Anfang an, wollte es aber nicht zugeben oder traute mich nicht, es zuzugeben, jedenfalls nicht ganz. Erst jetzt weiß ich, dass meine Angst berechtigt war.

Ich lernte Enric Marco im Juni 2009 kennen, vier Jahre nachdem er sich in den großen, allseits verfluchten Betrüger verwandelt hatte. Viele werden sich noch an seine Geschichte erinnern. Marco war 1921 in Barcelona zur Welt gekommen und hatte fast dreißig Jahre lang behauptet, er sei einst nach Hitlerdeutschland deportiert worden und habe das KZ überlebt. Außerdem war er drei Jahre der Vorsitzende der Amical de Mauthausen gewesen, also der Vereinigung der ehemaligen spanischen KZ-Häftlinge, hatte Hunderte Vorträge gehalten und Dutzende Interviews gegeben, wichtige öffentliche Auszeichnungen erhalten und im Namen seiner angeblichen Leidensgenossen vor dem spanischen Parlament gesprochen, bis Anfang Mai 2005 herauskam, dass er niemals deportiert worden und auch niemals KZ-Häftling gewesen war. Aufgedeckt wurde es von einem nahezu unbekannten Historiker mit Namen Benito Bermejo, und zwar unmittelbar vor der Gedenkfeier zum sechzigsten Jahrestag der Befreiung der NS-Konzentrationslager im ehemaligen KZ Mauthausen, an der zum ersten Mal auch ein spanischer Ministerpräsident teilnehmen sollte. Marco wäre dabei eine wichtige Rolle zugefallen, auf die er durch die Aufdeckung seines Betrugs jedoch im letzten Augenblick verzichten musste.

Als ich Marco kennenlernte, hatte ich gerade Anatomie eines Augenblicks veröffentlicht, mein zehntes Buch, aber gut ging es mir damals nicht. Warum, war mir selbst nicht klar. Meine Familie schien glücklich, das Buch war ein Erfolg. Mein Vater war gestorben, das stimmt, aber das war fast ein Jahr her, lange genug also, um seinen Tod zu verarbeiten. Irgendwann kam ich, wie auch immer, zu dem Schluss, das soeben veröffentlichte Buch sei schuld an meinem Zustand, nicht (oder nicht nur) weil ich durch die Arbeit daran körperlich und geistig so erschöpft war – mein Zustand rührte vielmehr (oder vor allem) daher, dass es ein so seltsames Buch war, eine Art Roman ohne Fiktion, eine hundertprozentig wahre Geschichte ohne jede erfundene oder ausgedachte Zutat, die sie leichter verdaulich gemacht hätte. Daran liegt es also, dass ich dermaßen fertig bin, sagte ich mir und fasste meine Erkenntnis in der ab sofort ständig wiederholten Formel zusammen: »Die Wirklichkeit bringt dich um, Rettung bringt nur die Fiktion.« Unterdessen kämpfte ich wenig erfolgreich gegen meine Angst und meine Panikattacken an, ging abends weinend zu Bett, stand morgens weinend auf und versteckte mich tagsüber, so gut ich konnte, um weiterweinen zu können.

Ich kam zu dem Schluss, dass mir nur die Arbeit an einem neuen Buch aus meiner Lage heraushelfen könne. Ideen dafür hatte ich genug, das Problem war, dass es sich zum Großteil um Ideen für Geschichten ohne Fiktion handelte. Allerdings hatte ich auch ein paar Ideen für fiktionale Geschichten, insbesondere drei: Die erste war ein Roman über einen Philosophieprofessor der Päpstlichen Universität Comillas, der sich Hals über Kopf in eine Pornodarstellerin verliebt und zuletzt nach Budapest fährt, um sie persönlich kennenzulernen, ihr seine Liebe zu erklären und um ihre Hand anzuhalten. Die zweite trug den Titel Tanga und sollte der Auftakt zu einer Krimireihe mit einem Detektiv namens Juan Luis Manguerazo werden. Die dritte hatte mit meinem Vater zu tun, den ich in der Eröffnungsszene wieder zum Leben erweckte, um anschließend in dem Restaurant El Figón in Cáceres, das schon in seiner Jugend existiert hatte, einmal mehr mit ihm zusammen Spiegeleier mit Chorizo und eine Portion Froschschenkel zu verschlingen.

Ich versuchte mich an jeder dieser drei ausgedachten Geschichten und scheiterte dreifach. Eines Tages setzte meine Frau mir ein Ultimatum – entweder ich bemühte mich um einen Termin bei einem Psychoanalytiker, oder sie reichte die Scheidung ein. Schleunigst suchte ich den Psychoanalytiker auf, den sie mir empfahl. Bei diesem handelte sich um einen so unnahbaren wie durchtriebenen Glatzkopf mit einem unmöglich zu bestimmenden Akzent – manchmal hielt ich ihn für einen Chilenen oder Mexikaner, manchmal für einen Katalanen oder sogar Russen –, der mir bei den ersten Treffen unaufhörlich Vorwürfe machte, dass ich gewissermaßen erst unmittelbar vor meinem endgültigen Abgang in seiner Praxis aufgetaucht sei. Ich habe mich zeitlebens über die Psychoanalytiker und ihre pseudowissenschaftlichen Hirngespinste lustig gemacht, aber es wäre gelogen zu behaupten, unsere Sitzungen hätten nichts gebracht. Zumindest hatte ich so einen Ort, an dem ich mich ungehemmt ausheulen konnte. Es wäre aber auch gelogen zu bestreiten, dass ich nicht nur einmal kurz davor war, mich von der Couch zu erheben und mit den Fäusten auf den Herrn Analytiker loszugehen. Dieser wiederum legte mir sogleich zwei Schlussfolgerungen nahe. Die erste lautete, schuld an meinem Unglück sei nicht mein Roman ohne Fiktion beziehungsweise meine hundertprozentig wahre Geschichte, sondern meine Mutter, was erklärt, weshalb ich beim Verlassen der Praxis des Öfteren von dem schier unwiderstehlichen Drang erfüllt war, sie zu erwürgen, sobald ich sie zu fassen bekäme. Die zweite Schlussfolgerung besagte, mein Leben sei eine bloße Farce und ich nichts als ein Schaumschläger, der sich die Literatur auserkoren habe, um ein freies, glückliches und unentfremdetes Leben zu führen, während ich in Wirklichkeit ein falsches, abhängiges und unglückliches Leben führte, und dass ich zwar den coolen Romancier spielte, der es draufhat und den Leuten erfolgreich etwas vormacht, in Wirklichkeit aber ein bloßer Betrüger war.

Die zweite Schlussfolgerung erschien mir zuletzt wahrscheinlicher – und weniger abgedroschen – als die erste. Durch sie erinnerte ich mich auch wieder an Marco, an Marco und ein schon länger zurückliegendes Gespräch über Marco, bei dem man mich als Betrüger bezeichnet hatte.

An diesem Punkt muss ich ein paar Jahre zurückgehen, genauer gesagt zu dem Augenblick, in dem Marcos Lügengebäude zusammenbrach. Der Skandal löste ein weltweites Echo aus, nirgendwo hinterließ die Aufdeckung von Marcos Betrug jedoch einen so starken Eindruck wie in Katalonien, wo Marco nicht nur geboren war und fast sein ganzes Leben zugebracht hatte, er war dort auch eine sehr bekannte und beliebte Persönlichkeit gewesen. Kein Wunder also, dass auch ich mich schon allein deswegen für den Fall interessierte. Aber ich tat es nicht nur deswegen, und dass ich mich »dafür interessierte«, greift zu kurz – ich interessierte mich nicht nur für den Fall Marco, mir kam vielmehr sofort die Idee, über Marco zu schreiben, so als spürte ich instinktiv, dass seine Geschichte mit mir zu tun hatte, was mich beunruhigte, ja eine Art Schwindel und ein nicht näher bestimmbares Unbehagen in mir hervorrief. Wie dem auch sei, solange der Skandal das beherrschende Thema in den Medien war, verschlang ich alles, was über Marco geschrieben wurde, und als ich herausfand, dass mehrere mir nahestehende Menschen Marco kannten oder gekannt oder der von ihm verkörperten Figur ihre Aufmerksamkeit geschenkt hatten, lud ich sie alle zu mir zum Essen ein, um über Marco zu sprechen.

Dieses Essen fand Mitte Mai 2005 statt, also kurz nach Bekanntwerden des Skandals. Ich unterrichtete damals an der Universität Gerona und wohnte mit meiner Familie in einer Doppelhaushälfte mit Garten am Stadtrand. Soweit ich mich erinnere, nahmen außer meiner Frau und meinem Sohn meine Schwester Blanca und zwei Kollegen von der geisteswissenschaftlichen Fakultät daran teil, Anna Maria Garcia und Xavier Pla. Meine Schwester Blanca kannte Marco gut, Marco und sie hatten einige Jahre davor zum Vorstand der FAPAC gehört, einer Elternvereinigung, deren Vizepräsidenten beide jahrelang gewesen waren, Blanca für den Bezirk Gerona, Marco für den Bezirk Barcelona. Zur allgemeinen Überraschung schilderte Blanca ihren ehemaligen Vorstandskollegen während des Essens als reizenden, umtriebigen, charmanten und nie um eine witzige Bemerkung verlegenen älteren Herrn, für den es nichts Schöneres gab, als fotografiert zu werden. Und ohne auch nur im Geringsten zu verbergen, wie sympathisch der große, allseits verfluchte Betrüger ihr seinerzeit gewesen war, erzählte sie von ihren Treffen, den gemeinsamen Projekten, Reisen und Abenteuern. Anna Maria und Xavier kannten Marco nicht persönlich – oder bloß flüchtig –, hatten sich jedoch beide intensiv mit den Themen Holocaust und Deportation beschäftigt und waren offensichtlich ebenso gefesselt von dem Fall wie ich. Xavier, ein junger Professor für katalanische Literatur, lieh mir mehrere Publikationen, die mit Marco zu tun hatten, darunter die zwei ausführlichsten Biographien, die bis dahin über ihn erschienen waren. Anna Maria wiederum war eine altgediente Historikerin, die unerschütterlich an dem hohen Anspruch gesellschaftlicher Verantwortung festhielt, mit dem die Intellektuellen ihrer Generation erzogen worden waren. Sie hatte nicht nur Freunde und Bekannte bei der Amical de Mauthausen, deren Vorsitzender Marco gewesen war, sondern auch wenige Tage, bevor der Skandal öffentlich bekanntgeworden war, in Mauthausen an den Feierlichkeiten anlässlich des sechzigsten Jahrestags der Befreiung der NS-Konzentrationslager teilgenommen und dort als eine der Ersten von Marcos Betrug erfahren. Bei der Gelegenheit hatte sie außerdem mit Benito Bermejo, also dem Historiker, der Marco hatte auffliegen lassen, zu Abend gegessen. Das alles lag nur wenige Tage zurück. Soweit ich mich erinnere, waren vor allem Xavier und ich fassungslos. Blanca war ebenfalls fassungslos, allerdings amüsierte die Geschichte sie offensichtlich auch – was sie gleichwohl zeitweilig zu überspielen versuchte, wahrscheinlich um uns nicht zu provozieren. Anna Maria dagegen war ausschließlich empört, immer wieder sagte sie, Marco sei ein schamloser Betrüger und zwanghafter Lügner, der sich ohne mit der Wimper zu zucken über die ganze Welt, vor allem aber über die Opfer des schlimmsten Verbrechens der Geschichte, lustig gemacht habe, bis sie mich, als fiele es ihr auf einmal wie Schuppen von den Augen, plötzlich durchdringend ansah und fragte:

»Sag mal, warum hast du dieses Essen organisiert? Warum interessierst du dich für Marco? Du hast doch nicht etwa vor, über ihn zu schreiben?«

Auf diese Fragen war ich nicht vorbereitet und wusste nicht, was ich antworten sollte. Anna Maria selbst half mir aus meiner Verlegenheit.

»Sieh mal, Javier«, sagte sie sehr ernst, ja drohend. »Menschen wie Marco muss man einfach vergessen. Eine schlimmere Strafe gibt es für so ekelhaft eitle Typen wie ihn nicht.« Gleich darauf fügte sie lächelnd hinzu: »Also Schluss mit dem Thema, reden wir über was anderes.«

Ob wir wirklich das Thema wechselten, weiß ich nicht mehr – ich glaube, ja, allerdings bloß für kurze Zeit, Marcos Geschichte war einfach zu spannend –, dafür weiß ich aber noch, dass ich mich nicht traute zuzugeben, dass Anna Maria recht mit ihrer Eingebung hatte und dass ich in der Tat vorhatte, über Marco zu schreiben. Ich traute mich nicht einmal klarzustellen, dass ich, sollte ich über Marco schreiben, dies nicht tun würde, um einfach nur über ihn zu sprechen, ich wollte vielmehr versuchen, ihn zu verstehen beziehungsweise zu verstehen, warum er getan hatte, was er getan hatte. Ein paar Tage danach – vielleicht auch noch am selben Tag – las ich etwas in der Zeitung El País, was mir Anna Marias Rat oder Warnung ins Gedächtnis rief. Dabei handelte es sich um den Leserbrief einer Teresa Sala, Tochter eines ehemaligen Mauthausen-Häftlings und außerdem Mitglied der Amical de Mauthausen. Sie zeigte sich nicht empört, sondern geradezu hilflos und beschämt. Sie schrieb: »Ich glaube, wir sollten uns nicht die Mühe machen, die Gründe für den Betrug von Señor Marco verstehen zu wollen.« Und sie schrieb: »Wenn wir unsere Zeit dafür verwenden, eine Rechtfertigung für sein Verhalten zu finden, heißt das, dass wir das Vermächtnis der Deportierten nicht verstehen, ja missachten.« Und sie schrieb außerdem: »Señor Marco wird von nun an damit leben müssen, dass seine Ehre unwiederbringlich verloren ist.«

Das also schrieb Teresa Sala in ihrem Brief. Ich war vom genauen Gegenteil überzeugt. Ich hielt es für unsere vornehmste Pflicht zu verstehen. Verstehen heißt natürlich nicht entschuldigen oder, wie Teresa Sala schrieb, rechtfertigen. Besser gesagt: Verstehen heißt genau das Gegenteil. Philosophie und Kunst, sagte ich mir, versuchen herauszufinden, was wir sind, und offenbaren durch die Vermessung unserer Natur unsere unendlich zweideutige und widersprüchliche Verschiedenheit. Shakespeare und Dostojewski leuchten das Labyrinth unserer moralischen Vorstellungen bis in den hintersten Winkel aus, sie zeigen, dass man aus Liebe zum Mörder oder Selbstmörder werden kann, und sie bringen es fertig, dass wir selbst für die schlimmsten Psychopathen Mitleid empfinden. Das ist ihre Aufgabe, sagte ich mir, denn die Kunst – oder die Philosophie – hat nun einmal die Aufgabe, uns die Komplexität des Daseins vor Augen zu führen, damit wir selbst komplexer werden, und sie muss die Funktionsweisen des Bösen wie auch des Guten analysieren, damit wir Ersteres vermeiden und das Zweite womöglich lernen können. Das alles sagte ich mir, aber in Teresa Salas Brief kam ein Kummer zum Ausdruck, der mich bewegte. Außerdem rief er mir ins Gedächtnis, dass Primo Levi in seinem Buch Ist das ein Mensch? in Bezug auf Auschwitz oder seine Auschwitz-Erfahrung geschrieben hat: »Vielleicht kann man das Geschehene nicht begreifen, ja darf es nicht begreifen, weil begreifen fast schon rechtfertigen bedeutet.« Heißt verstehen rechtfertigen, hatte ich mich gefragt, als ich vor Jahren den Satz Levis zum ersten Mal las, und ich fragte es mich bei der Lektüre von Teresa Salas Brief wieder. Sind wir nicht vielmehr dazu verpflichtet? Ist es nicht geradezu unverzichtbar zu versuchen, die verwirrende Vielfältigkeit des Wirklichen in all ihren Höhen und Tiefen zu verstehen? Oder gilt dieser kategorische Imperativ für den Holocaust nicht? War ich im Irrtum und begriff nicht, dass man nicht versuchen darf, die schlimmste Form des Bösen zu verstehen, und erst recht nicht jemanden wie Enric Marco, der sich der schlimmsten Form des Bösen bedient, um andere zu betrügen?

Diese Fragen beschäftigten mich auch noch eine Woche später, bei einem Abendessen mit Freunden, bei dem man mich – was mir wieder einfallen sollte, als mein Psychoanalytiker mich Jahre danach zu der Schlussfolgerung brachte, dass ich ein Betrüger sei – als Betrüger bezeichnete. Das Essen fand in der Wohnung von Mario Vargas Llosa in Madrid statt. Obwohl dieses Treffen, anders als das Mittagessen bei mir, nicht organisiert worden war, um über Marco zu sprechen, sprachen wir zuletzt unweigerlich über ihn. Unweigerlich nicht nur, weil alle Anwesenden – außer Vargas Llosa und seiner Frau Patricia gerade einmal vier Personen – den Fall aufmerksam verfolgt hatten, sondern auch weil der Gastgeber gerade einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem er voller Ironie Marcos geniale betrügerische Begabung pries und ihn als neues Mitglied in der Zunft der Hochstapler willkommen hieß. Weil sich die Pharisäer mit Ironie schwertun – oder weil sie jede Gelegenheit nutzen, um ihre Empörung worüber auch immer zum Ausdruck zu bringen, Hauptsache, sie können dadurch zeigen, wie tugendhaft sie selbst sind und wie verdorben die anderen –, aus diesem Grund also hatten mehrere Pharisäer erregte Leserbriefe zu Vargas Llosas Beitrag geschrieben, als hätte dieser die Lügen des großen Betrügers Marco ernsthaft feiern wollen, was wahrscheinlich wiederum der Grund dafür war, dass beim Nachtisch das Gespräch auf Marco kam. Wie dem auch sei, wir unterhielten uns jedenfalls eine ziemliche Weile über Marco und seine Lügen, über sein unglaubliches Talent für Bluff und Betrug, über Benito Bermejo und die Amical de Mauthausen wie auch über einen Artikel mit der Überschrift »Der Lügner, der die Wahrheit sagt«, den Claudio Magris im Corriere della Sera veröffentlicht hatte. Darin setzte er sich mit einigen von Vargas Llosas Thesen zu Enric Marco auseinander. Meinerseits nutzte ich natürlich die Gelegenheit und berichtete, was ich von Xavier, Anna Maria und meiner Schwester Blanca über den Fall erfahren hatte, bis Vargas Llosa mich irgendwann unterbrach.

»Javier«, rief er und deutete gebieterisch auf mich – von der plötzlichen heftigen Bewegung fiel ihm das Haar in die Stirn –, »merkst du nichts? Marco ist doch wie für dich gemacht! Du musst über ihn schreiben!«

Vargas Llosas stürmische Reaktion schmeichelte mir, andererseits – warum, war mir damals nicht recht klar – war sie mir aber auch unangenehm. Um meine ein wenig peinsame Zufriedenheit zu überspielen, sprach ich einfach weiter und äußerte die Meinung, Marco sei nicht nur an und für sich faszinierend, sondern auch auf Grund dessen, was sich durch ihn über die anderen offenbare.

»Als hätten wir alle ein bisschen was von Marco«, hörte ich mich begeistert sagen, »als wären wir alle ein klein wenig Betrüger.«

Ich verstummte, und vielleicht, weil niemand wusste, wie meine Äußerung genau gemeint war, trat ein seltsames, auf jeden Fall zu langes Schweigen ein. Und dann passierte es. Eingeladen an diesem Abend war auch mein Freund, der Schriftsteller Ignacio Martínez de Pisón, allseits bekannt für seine furchterregende aragonesische Offenheit – er brach das Eis mit einem gnadenlosen Kommentar:

»Ja, du vor allem.«

Die anderen lachten, ich auch, aber nicht ganz so ausgelassen – zum ersten Mal in meinem Leben hatte man mich als Betrüger bezeichnet. Mit Marco hatte man mich allerdings schon einmal davor in Verbindung gebracht. Wenige Tage nachdem sein Betrug aufgeflogen war, hatte ich in der Zeitung El Punt – oder in einem Online-Newsletter von El Punt – einen Artikel gelesen, in dem ebendas passierte. Der Artikel trug die Überschrift »Lügen« und stammte von Sílvia Barroso, die unter anderem äußerte, die Meldung von Marcos Betrug habe sie erreicht, als sie gerade das Ende eines Romans von mir gelesen habe. Dort gebe der Erzähler seinen Entschluss bekannt, er werde »bloß noch lügen, aber nur, um besser die Wahrheit erzählen zu können«. Außerdem, fügte die Autorin des Artikels hinzu, erkundete ich in meinen Büchern häufig die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge, und sie habe mich auch schon sagen hören, manchmal müsse man »lügen, um zur Wahrheit zu gelangen«. Setzte sie mich also mit Marco gleich? Wollte sie andeuten, dass auch ich ein Aufschneider und Betrüger war? Nein, zum Glück nicht, schrieb sie doch anschließend: »Der Unterschied zwischen Cercas und Marco ist, dass ein Romancier das Recht zu lügen hat.« Und Martínez de Pisón?, fragte ich mich insgeheim an diesem Abend bei Vargas Llosa. Hatte er einen Witz gemacht, um das ins Stocken geratene Gespräch wieder in Gang zu bringen, oder war er – anders als andere sogenannte gut erzogene Menschen – unfähig, mit der Wahrheit hinter dem Berg zu halten? Und Vargas Llosa? Wie war seine Bemerkung zu verstehen, dass Marco wie für mich gemacht sei? Betrachtete auch Vargas Llosa mich als Betrüger? Warum hatte er gesagt, ich müsse über Marco schreiben? Weil er der Ansicht war, niemand könne so gut über einen Betrüger schreiben wie jemand, der selbst ein Betrüger ist?

Nach diesem Abendessen wälzte ich mich stundenlang in meinem Madrider Hotelbett. Ich dachte darüber nach, was Martínez de Pisón und Sílvia Barroso, was Anna Maria Garcia und Teresa Sala und Primo Levi gesagt hatten, und fragte mich, ob es tatsächlich berechtigt war zu versuchen, Enric Marco zu verstehen und damit seine Lügen zu rechtfertigen und seiner Eitelkeit Nahrung zu geben, wenn Verstehen eben doch fast auf Rechtfertigen hinausläuft. Ich sagte mir, Marco habe bereits allzu viele Lügen erzählt, weshalb es unmöglich sei, durch eine Fiktion an seine Wahrheit zu gelangen, das sei im Gegenteil nur durch die Wahrheit selbst möglich, also durch einen Roman ohne Fiktion beziehungsweise eine wahre Geschichte frei von jeder erfundenen oder ausgedachten Zutat. Ein solches Vorhaben sei allerdings in Marcos Fall von vornherein zum Scheitern verurteilt. Zum einen, wie Vargas Llosa in seinem Artikel schrieb, weil »Marcos wahre Geschichte sich wahrscheinlich niemals wird in Erfahrung bringen lassen« – »Enric Marcos eigentliche Wahrheit, sein Bedürfnis, sich ein Leben zu erfinden, werden wir nie ganz begreifen können«, hatte Claudio Magris es formuliert –, zum anderen aufgrund einer paradoxen Erkenntnis Fernando Arrabals, an die ich mich in diesem Zusammenhang ebenfalls erinnerte: »Die Geschichte des Lügners – der Lügner hat keine Geschichte. Kein Mensch würde es wagen, die Geschichte der Lüge zu erzählen geschweige denn, diese als angeblich wahre Geschichte zu präsentieren. Wie sollte man sie erzählen, ohne zu lügen?« Enric Marcos Geschichte zu erzählen war also unmöglich, beziehungsweise es war unmöglich, sie zu erzählen, ohne zu lügen. Warum sollte man sie dann erzählen? Warum den Versuch unternehmen, ein Buch zu schreiben, das man nicht schreiben kann? Warum sich etwas Unmögliches vornehmen?

Da beschloss ich, dieses Buch nicht zu schreiben. Und spürte, dass mir eine Zentnerlast von den Schultern genommen wurde.

2

Seine Mutter war verrückt. Sie hieß Enriqueta Batlle Molins. Marco war stets der Ansicht, sie sei in Breda geboren, einem abgeschiedenen kleinen Dorf in der Sierra del Montseny, in Wirklichkeit war sie jedoch in Sabadell zur Welt gekommen, einer Industriestadt in der Nähe Barcelonas. Am 29. Januar 1921 wurde sie in die Frauenirrenanstalt von Sant Boi de Llobregat eingeliefert. Der dort aufbewahrten Krankenakte nach hatte sie sich drei Monate zuvor von ihrem Mann getrennt, der sie misshandelte. Derselben Krankenakte nach hatte sie sich seither ihren Lebensunterhalt verdient, indem sie als Haushaltshilfe arbeitete.

Sie war zweiunddreißig Jahre alt und im siebten Monat schwanger. Bei der ärztlichen Untersuchung zeigte sie sich verwirrt, immer wieder widersprach sie sich und litt offensichtlich unter Verfolgungsängsten. Die erste Diagnose lautete: »Verfolgungswahn im fortgeschrittenen Zustand«. 1930 hieß die Diagnose dann »Dementia praecox«, also das, was wir heute als Schizophrenie bezeichnen. Auf der ersten Seite der Krankenakte ist ein Foto von ihr, vielleicht vom Tag der Einlieferung. Das Bild zeigt eine Frau mit glattem schwarzem Haar, scharf geschnittenen Gesichtszügen, einem breiten Mund und hervortretenden Wangenknochen. Ihre dunklen Augen blicken nicht in die Kamera. Sie hat die Ausstrahlung einer melancholischen Schönheit und düster-tragischen Heldin. Sie trägt einen schwarzen Strickpullover, Rücken, Schultern und Schoß bedeckt ein Umhängetuch, das sie mit den Händen auf Bauchhöhe zusammenhält, als wollte sie die unübersehbare Schwangerschaft verbergen oder das Kind schützen, dessen Geburt schon bald bevorstand. Diese Frau weiß nicht, dass sie den Ort, an dem sie sich befindet, nie wieder verlassen wird und dass die Welt sie soeben ihrem Schicksal überlassen hat, in dessen weiterem Verlauf sie in völligem Wahn enden wird.

Weniger drastisch lässt es sich nicht sagen. Während ihres fünfunddreißigjährigen Aufenthalts im Irrenhaus wurde Marcos Mutter bloß fünfundzwanzigmal von Ärzten untersucht – normal wäre wenigstens eine Untersuchung pro Jahr gewesen, aber nach der Eingangsuntersuchung verstrichen acht Jahre, bis sie wieder von einem Arzt in Augenschein genommen wurde –, und die einzige Behandlung, die man ihr angedeihen ließ, bestand darin, dass man sie zur Arbeit in der Wäscherei zwang, »mit guten Ergebnissen«, wie einer der zuständigen Ärzte schreibt. In der Krankenakte gibt es eine Menge derartiger Kommentare, und auch wenn nicht alle so zynisch klingen, sind sie stets kurz, teilnahmslos, zum Verzweifeln. Am Anfang ist die Rede vom guten körperlichen Zustand der Erkrankten, allerdings auch von ihrem Egozentrismus, ihren Wahnvorstellungen – vor allem scheint sie Dinge zu hören – und gelegentlichen Gewaltausbrüchen. Allmählich setzt dann auch der körperliche Verfall ein, und gegen Ende der 1940er Jahre heißt es nur noch, die Patientin verbringe die Zeit liegend, habe vollständig den Orientierungssinn, das Gedächtnis und überhaupt jede Art Bewusstsein ihrer Identität verloren und vegetiere in einem katatonischen Zustand vor sich hin. Am 23. Februar 1956 starb sie schließlich, der Krankenakte nach infolge eines »angor pectoris«. Selbst diese Diagnose ist falsch – an Angina Pectoris stirbt man nicht, höchstwahrscheinlich erlag sie einem Herzinfarkt.

Marcos Mutter brachte ihren Sohn im Irrenhaus zur Welt, seiner Angabe nach am 14. April. Dieser Tag steht auch in seinem Personalausweis und seinem Reisepass. Er ist jedoch falsch – Marcos Fiktion seiner selbst beginnt mit dem Tag seiner Geburt. In der Krankenakte seiner Mutter wie auch in Marcos Geburtsurkunde steht, dass er am 12. April zur Welt kam, also zwei Tage früher, als er von einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens an behauptete. Warum diese Lüge, zu welchem Zweck diese Korrektur? Die Antwort ist einfach: Dadurch konnte Marco seine Vorträge, Reden und Geschichtsstunden von einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens an mit dem Satz beginnen: »Ich heiße Enric Marco und kam am 14. April 1921 zur Welt, genau zehn Jahre vor Ausrufung der Zweiten Spanischen Republik.« Wodurch er sich wiederum indirekt oder auch ausdrücklich als Mensch präsentieren konnte, der vom Schicksal dazu bestimmt war, die großen Ereignisse des Jahrhunderts aus erster Hand zu erleben und deren wichtigsten Akteuren persönlich zu begegnen, also als Mensch, der die Geschichte seines Landes verkörperte oder symbolisierte oder in sich vereinigte – seine individuelle Biographie war gewissermaßen ein genaues Abbild der kollektiven Biographie Spaniens. Marco selbst behauptet, er habe mit dieser Lüge einen rein didaktischen Zweck verfolgt. Es fällt jedoch schwer, darin nicht eine Art augenzwinkernden Hinweis an die Welt oder die unverhüllte Behauptung zu erkennen, der Himmel oder der Zufall hätten ihn ebendeshalb an einem für die Geschichte seines Landes so entscheidenden Tag zur Welt kommen lassen, weil sie hätten kundtun wollen, dass diesem Menschen auch eine für die Geschichte seines Landes entscheidende Rolle zufallen solle.

Der Krankenakte aus der Irrenanstalt von Sant Boi lässt sich noch etwas entnehmen: Am Tag, nachdem Marcos Mutter ihren Sohn zur Welt gebracht hatte, musste sie mit ansehen, wie man ihr diesen wegnahm und ihrem Gatten übergab, also eben dem Mann, vor dem sie geflohen war, weil er sie misshandelte – zumindest hatte sie das behauptet. Hat Marco seine Mutter noch einmal wiedergesehen? Er sagt ja. Er sagt, als Kind habe er zusammen mit seiner Tante Caterina, einer Schwester seines Vaters – sie hatte wenige Wochen vor Marcos Geburt ein Kind verloren und stillte dafür ihn –, ein- oder zweimal im Jahr seine Mutter besucht. Er erinnere sich noch genau an diese Besuche. Er und Tante Caterina und die Angehörigen anderer kranker Frauen hätten in einem großen Zimmer mit nackten weißen Wänden gewartet. Nach einer Weile sei schließlich seine Mutter erschienen, sie sei aus der Waschküche gekommen, habe einen blau-weiß gestreiften Kittel getragen und ziemlich verloren dreingeblickt. Er sagt, er habe ihr einen Kuss gegeben, den sie aber nicht erwidert habe, und normalerweise habe sie weder an ihn noch an seine Tante Caterina, noch an sonst jemanden das Wort gerichtet. Häufig habe sie Selbstgespräche geführt und dabei fast immer über ihn gesprochen, als wäre er gar nicht anwesend oder als hätte sie ihn verloren. Er erinnere sich, dass seine Tante Caterina, als er bereits zehn oder elf gewesen sei, auf ihn gedeutet und zu seiner Mutter gesagt habe: »Schau mal, so einen hübschen Sohn hast du, Enriqueta. Und er heißt Enrique, nach dir.« Seine Mutter habe heftig die Hände geknetet und geantwortet: »Ja, ja, das ist wirklich ein hübsches Kind, aber mein Sohn ist das nicht.« Sie habe auf ein zwei- oder dreijähriges Kind gedeutet, das in dem Zimmer herumlief, und hinzugefügt: »Mein Sohn muss ungefähr wie der Junge da sein.« Damals habe er das nicht verstanden, aber im Lauf der Jahre habe er begriffen, dass seine Mutter das gesagt habe, weil sie sich an ihn nur aus der Zeit habe erinnern können, als er nicht älter als zwei oder drei gewesen sei, da sie damals noch einen Rest Verstand besessen habe. Er habe ihr manchmal in einem Henkelmann etwas zu essen mitgebracht, und einmal habe er auch ein paar Worte mit ihr wechseln können. Eines Tages habe sie zuerst das gegessen, was er für sie in dem Henkelmann mitgebracht hatte, und dann habe sie gesagt, in der Wäscherei müsse sie viel arbeiten und es sei eine unangenehme Arbeit, aber das mache ihr nichts aus, sie hätten ihr nämlich gesagt, wenn sie viel arbeite, bekomme sie ihr Kind zurück. Er wisse nicht mehr, ab wann er seine Mutter nicht mehr besucht habe. Wahrscheinlich seit seine Tante ihn nicht mehr zu ihr gebracht habe, vielleicht seit dem Einsetzen der Pubertät oder als der Krieg begonnen habe oder noch davor. Er habe sie jedenfalls nicht wiedergesehen, er habe nie wieder das geringste Verlangen danach verspürt, sie sei ihm völlig egal gewesen, er habe sie vollkommen vergessen. Das stimmt nicht ganz: Viele Jahre später erzählte Marcos erste Frau ihrer Tochter Ana María, als sie bereits verheiratet gewesen seien, habe sie Marco einmal überredet, seine Mutter besuchen zu gehen, und das hätten sie dann sogar ein paarmal gemacht, sie erinnere sich aber bloß noch daran, dass Marcos Mutter durchdringend nach Chlor gerochen und ihren Sohn nicht erkannt habe. Marco sagt, er wisse, dass sie Mitte der 1950er Jahre gestorben sei, er könne aber nicht sagen, ob er auf der Beerdigung gewesen sei. Heute verstehe er nicht, wieso er imstande gewesen sei, sie dreißig Jahre im Irrenhaus sich selbst zu überlassen und sie dort auch völlig allein sterben zu lassen, allerdings, fügt er hinzu, verstehe er vieles nicht, was in jener Zeit geschehen sei. Er denke oft an seine Mutter, und manchmal träume er auch von ihr.

3

Erst vier Jahre nachdem Enric Marcos großer Betrug aufgeflogen war, überlegte ich wieder, ob ich über ihn schreiben sollte. Damals hatte ich gerade Anatomie eines Augenblicks veröffentlicht. Während der vierjährigen Arbeit an dem Buch hatte ich Marco nie ganz vergessen, im Gegenteil, seine Anwesenheit in einem verborgenen Hinterzimmer war mir stets bewusst gewesen, beunruhigend, verführerisch und gefährlich wie eine Granate, die ich früher oder später würde fortschleudern müssen, damit sie mir nicht in der Hand explodierte, oder wie eine Geschichte, die ich früher oder später würde schreiben müssen, um mich von ihr zu befreien. Ich beschloss, dass der Augenblick gekommen sei, es zu versuchen. Oder dass es jedenfalls besser sei, es zu versuchen, als weiter im Morast meiner Niedergeschlagenheit herumzustapfen.

Der Entschluss hatte gerade einmal eine Woche Bestand. In dieser Zeit vertiefte ich mich erneut in Marcos Geschichte und stellte, dem Internet sei Dank, zu meiner Überraschung fest, dass noch niemand ein Buch über Marco geschrieben hatte. Außerdem musste ich zu meiner Enttäuschung – und insgeheim zu meiner Erleichterung – feststellen, dass bei einem Festival gerade ein Film über Marco gezeigt worden war. Der Titel des Films lautete – auf Deutsch – Ich bin Enric Marco, und war das Werk der beiden jungen argentinischen Regisseure Santiago Fillol und Lucas Vermal. Meine Enttäuschung verdankte sich der schlagartigen Gewissheit, dass es sinnlos wäre, Marcos Geschichte mit Worten zu erzählen – daher die geheime Erleichterung –, nachdem sie bereits mit Bildern erzählt worden war. In jedem Fall war ich neugierig auf den Film, und als ich herausfand, dass Santiago Fillol, so wie ich damals, in Barcelona wohnte, beschaffte ich mir seine Telefonnummer, rief ihn an und verabredete mich mit ihm.

Wir trafen uns in einem Restaurant an der Plaza de la Virreina im Stadtteil Gracia. Fillol war Anfang dreißig, nicht besonders groß, mager, dunkler Teint, Dreitagebart und Intellektuellenbrille. Außerdem war er einer von diesen Argentiniern, die offensichtlich alles gelesen haben, sämtliche Filme kennen und sich lieber eine Hand abhacken lassen, als sich irgendwelcher Klischees zu bedienen. Er hatte eine DVD seines Films für mich dabei. Beim Essen sprachen wir über den Film, die Dreharbeiten, ihr mehrwöchiges Zusammensein mit Marco, vor allem aber über Marco. Erst beim Nachtisch fragte Santi schließlich, ob ich vorhätte, über Marco zu schreiben. Ich sagte nein.

»Ihr habt die Geschichte ja schon erzählt«, sagte ich, schob mir einen Löffel Flan in den Mund und deutete auf die DVD. »Warum soll ich sie da noch einmal erzählen?«

»Nein«, widersprach Santi hastig, der auf Nachtisch verzichtet und gleich Kaffee bestellt hatte. »Wir haben bloß einen Dokumentarfilm gemacht, Enrics ganze Geschichte haben wir nicht erzählt, das muss noch jemand tun.«

Fast hätte ich geantwortet, Marcos ganze Geschichte lasse sich womöglich nicht erzählen, und dazu Vargas Llosa, Magris und Arrabal zitiert. Ich antwortete:

»Stimmt, eigentlich hatte ich angenommen, mittlerweile hätte mindestens ein Dutzend spanischer Schriftsteller über Marco geschrieben. Aber von wegen – nicht einer, soweit ich sehe.«

»Ich weiß auch von keinem«, bestätigte Santi. »Das heißt, ich nehme an, irgendwer hat es bestimmt mal versucht, aber sofort Angst bekommen. Kein Wunder, finde ich. In Enrics Geschichte kommen eigentlich alle total schlecht weg, angefangen bei Enric selbst. Das gilt aber auch für die Journalisten und Historiker und Politiker, also eigentlich für das ganze Land. Wer Enrics Geschichte erzählen will, muss den Finger in alle möglichen Wunden legen, und das macht niemand gern. Kein Mensch hat Lust, den Spielverderber zu geben. Die spanischen Schriftsteller schon gar nicht.«

Offensichtlich aus Furcht, ich würde mich zum Verteidiger meiner Zunft, ja meiner Heimat aufschwingen, schob er sogleich eine vage Entschuldigung hinterher. Ich erwiderte, er brauche sich nicht zu entschuldigen.

»Ja, ich weiß, ich meine bloß …« Unter dem dünnen Schnurrbart, auf dem der Kaffee seine Spuren hinterlassen hatte, verzogen Santis Lippen sich zu einem verschmitzten Lächeln. »Weißt du, ich bin ein ziemlicher Literaturliebhaber, ich lese eine Menge, auch spanische Sachen. Aber wenn ich ehrlich sein soll – die spanischen Schriftsteller von heute finde ich nicht übermäßig gehaltvoll, um nicht zu sagen feige. Sie schreiben irgendwie nie einfach mal aus dem Bauch heraus, im Gegenteil, sie scheinen ständig zu überlegen, was wohl gerade am besten passt oder was den Kritikern gefallen könnte. Was dabei herauskommt, ist jedenfalls nicht viel mehr als Kunsthandwerk oder blasiertes Zeug.«

Ich sagte darauf nicht, ich sei auch nicht besser als meine Kollegen, ich machte mir gerade noch rechtzeitig klar, dass Santi sich dann verpflichtet fühlen könnte, zu lügen und zu sagen, das stimme nicht, ich sei sehr wohl besser. Er sagte, ich solle mir unbedingt seinen Film ansehen, dann würde ich schon sehen, dass noch genügend Platz für mein geplantes Buch bleibe. Außerdem bot er mir das dokumentarische Material an, das sie für den Film zusammengetragen hatten, und erklärte, auch sonst sei er bereit, mir, wobei auch immer, zu helfen.

»Ich weiß nicht«, sagte ich, nachdem ich mich für sein großzügiges Angebot bedankt hatte. Dann erzählte ich von dem Buch, das ich gerade veröffentlicht hatte, und fügte wie zur Entschuldigung hinzu: »Ehrlich gesagt, ich habe genug von der Wirklichkeit. Schon seit längerem sage ich mir dauernd: ›Die Wirklichkeit bringt dich um, Rettung bringt nur die Fiktion.‹ Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Fiktion.«

Santi lachte.

»Also mit Enric hast du Fiktion satt«, erklärte er. »Enric ist doch die pure Fiktion, ist dir das nicht klar? Er ist nichts als eine riesige Fiktion. Allerdings ist er fest in der Wirklichkeit verwurzelt – er ist genau wie Don Quijote: Er wollte sich nicht damit abfinden, ein stinknormales Durchschnittsleben zu führen, ihm schwebte etwas Größeres vor, und da so ein Leben für ihn nicht möglich war, hatte er es sich einfach erfunden.«

»Du tust, als wäre Marco ein Held«, wendete ich ein.

»Ist er ja auch, ein Held und ein Schurke, beides gleichzeitig. Oder ein Held und ein Schurke und ein Schelm. Die Sache ist eben ziemlich kompliziert oder ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob deine anderen Fiktionen warten können – diese hier jedenfalls nicht: Enric ist achtundachtzig, er kann jeden Augenblick sterben, und dann hätte niemand seine Geschichte erzählt. Aber wie auch immer«, sagte er abschließend, »mach, was du willst. Ich hoffe, der Film gefällt dir.«

Der Film gefiel mir nicht nur, er gefiel mir sehr. Außerdem stellte ich fest, dass Santi recht hatte – er und Lucas Vermal hatten tatsächlich nicht Marcos vollständige Geschichte erzählt, das war auch gar nicht ihre Absicht. Andererseits war das womöglich von vornherein das größte Verdienst ihres Films. Er beschränkte sich darauf, die von Marco erfundene Geschichte – der zufolge er am Ende des Spanischen Bürgerkriegs heimlich über die Grenze nach Frankreich geflohen, in Marseille von der Pétain-Polizei verhaftet und später der Gestapo übergeben worden war, woraufhin man ihn nach Deutschland deportiert und im KZ Flossenbürg inhaftiert hatte – der wahren Geschichte gegenüberzustellen – der zufolge er zwar tatsächlich in Deutschland gewesen war, dies jedoch freiwillig beziehungsweise als Hilfskraft im Rahmen einer von Hitler und Franco getroffenen Vereinbarung, wie er auch tatsächlich mehrere Monate lang inhaftiert gewesen war, dies jedoch in einer gewöhnlichen Haftanstalt in Kiel, weit entfernt vom oberpfälzischen Flossenbürg. In jedem Fall wurden eine Menge Geschichten in dem Film nicht erzählt, und es blieben viele Fragen offen: Woher genau stammte dieser Enric Marco? Wie war sein Leben vor und nach dem Skandal verlaufen, den die Aufdeckung seines Betrugs ausgelöst hatte? Warum hatte er getan, was er getan hatte? Hatte er bloß einmal gelogen – in Bezug auf seinen Aufenthalt im KZ Flossenbürg – oder hatte er sein Leben lang gelogen? Kurz: Wer war eigentlich dieser Enric Marco? Obwohl oder gerade weil der Film von Santi und Lucas Vermal so gut war, beantwortete er diese Fragen nicht, wie er auch die Figur Enric Marco nicht restlos ausschöpfte. In jedem Fall rief ich Santi gleich an, nachdem ich den Film gesehen hatte, gratulierte ihm zu der guten Arbeit und bat ihn, einen Kontakt zu Marco herzustellen, damit er sich von mir interviewen ließ.

»Das heißt, du schreibst das Buch also doch?«, fragte er.

»Kann sein«, sagte ich, »versuchen werde ich es jedenfalls.«

»Der olle Spaniole lässt sich nicht kleinkriegen, Alter«, rief Santi aus, als spräche er auf einmal zu jemand anderem. Dann fuhr er fort: »Keine Sorge, ich mache noch heute was mit Enric aus. Und ich begleite dich zu ihm.«

Wenige Tage später fand in Sant Cugat, einer kleinen Stadt in der Nähe von Barcelona, das Interview statt. Santi und ich fuhren mit dem Zug dorthin. Vom Bahnhof gingen wir zu Fuß zu Marco, der im obersten Stock eines Hauses an der Rambla del Celler, im neuen Teil der Stadt, wohnte. Unterwegs erzählte Santi, unser Mann habe dort bis vor ein paar Jahren mit seiner Frau und den beiden Töchtern zusammengelebt, jetzt wohnten aber nur noch er und die Frau in dieser Wohnung. Ich weiß nicht mehr, ob Letztere oder Marco selbst uns die Tür öffnete, der erste Eindruck von Marco war jedenfalls unangenehm, ja geradezu unheimlich – für mich hatte er etwas von einem Kobold. Ein dicklicher Kobold mit Halbglatze, dunklem Teint und dichtem Schnurrbart, der jedes Mal, kaum dass er sich gesetzt hatte, wieder aufstand und neue Papiere, Bücher und Unterlagen anschleppte. Während er rastlos zwischen dem Esszimmer und einem Salon mit großen Fenstern, die auf eine von der sommerlichen Mittagssonne beschienene Terrasse gingen, hin und her lief, redete er unaufhörlich über sich selbst, meine Schwester Blanca, Santis Film und meine Bücher und Artikel und versuchte, sich bei mir einzuschmeicheln.

Ich konnte es kaum glauben, dass dieses wandelnde Kraftwerk achtundachtzig Jahre alt sein sollte. Im Widerspruch zu seiner geringen Körpergröße und den vielen Altersflecken auf seiner Haut versprühten die Augen eine unbändige Energie, und seine Bewegungen waren erfüllt von einem geradezu jugendlichen Elan. Seine Brust zierte eine winzige Anstecknadel in den Farben der spanischen Republik. Seine Frau Dani hatte Santi und mir die Hand gegeben, ein paar Worte mit uns gewechselt und war verschwunden. Was sie sagte, weiß ich nicht mehr, denn während sie sprach, fragte ich mich unweigerlich, was diese kleine, sanfte, freundlich lächelnde und viel jüngere Frau wohl empfunden hatte, als sie erfahren musste, dass ihr Mann ihr genau wie dem Rest der Welt jahrzehntelang etwas vorgemacht hatte. Als ich wenig später zusah, wie Santi hinter Marco hertrabte und versuchte, seinen unaufhörlichen Redefluss aufzuhalten, um ihm den Grund unseres Besuchs klarzumachen, empfand ich eine Mischung aus Dankbarkeit, Bewunderung und Mitleid – Dankbarkeit für seine Hilfsbereitschaft, Bewunderung, weil er aller offensichtlichen Unmöglichkeit zum Trotz versuchte, das Ungeheuer Marco zu bändigen, und Mitleid, weil er während der wochenlangen Dreharbeiten dessen ständige Anwesenheit hatte ertragen müssen. Zu dem heftigen körperlichen Unbehagen, das Marco gleich beim ersten Anblick in mir ausgelöst hatte, kam mit der Zeit ein ebenso heftiges moralisches Unbehagen. Während ich in seinem Esszimmer stand und beobachtete, wie er, von Santi verfolgt, unermüdlich hin und her marschierte, fragte ich mich plötzlich, was zum Teufel ich hier machte, um mich gleich darauf aus tiefster Seele zu verachten, weil ich aus freien Stücken diesen vollendeten Heuchler, gerissenen Lügner und durch und durch schamlosen Kerl aufgesucht hatte. Aber nicht bloß das, nur um mein verfluchtes Buch schreiben zu können, war ich sogar bereit, mir wochenlang seine Geschichte anzuhören, statt diese Zeit zu nutzen, um meiner Mutter Gesellschaft zu leisten, einer Frau, die, was auch immer mein Psychoanalytiker behauptete, in ihrem Leben keiner Fliege etwas zuleide getan hatte, was sie nicht davon abhielt, jede Woche zur Beichte zu gehen und am Abendmahl teilzunehmen, und die jetzt, als Witwe, so anspruchslos sie war, sicher nichts dagegen gehabt hätte, wenn ihr Sohn sich endlich einmal Zeit genommen hätte, um ihr zuzuhören. Und was Santi und Lucas Vermal anging, sagte ich mir, sie hätten nicht nur ungeheuren Mut beweisen, sie seien vielmehr wahre Helden. Wie ich mir auch sagte, dass ich nicht imstande sein würde, ihre Heldentat zu wiederholen. Wie ich mir auch sagte, dass ich in Wirklichkeit ein ebenso schamloser Kerl sei wie Marco, woraufhin ich mit umso größerer Erleichterung beschloss, dass ich um nichts in der Welt ein Buch über ihn schreiben würde.

Vom Rest dieses Treffens in Sant Cugat erinnere ich nur zwei Dinge, die allerdings sehr genau. Zum einen aßen Santi, Marco und ich sozusagen zur Rechtfertigung unseres Ausflugs in La Tagliatella, einem italienischen Restaurant gegenüber von Marcos Haus, und um die beiden für die mir zuliebe vergeudete Zeit zu entschädigen, übernahm ich die Rechnung. Zum anderen ließ Marco beim Essen – während ich Nudeln mit scharfer Soße in mich hineinschaufelte und dazu große Gläser Rotwein leerte – eine Flut schamlosen Selbstlobs und haltloser Rechtfertigungen über Santi und mich niedergehen. Zu meinem Erstaunen wechselte er dabei manchmal von der ersten in die dritte Person, als spräche er nicht von sich selbst: Er sei eine bedeutende Persönlichkeit, ein großmütiger, solidarischer und zutiefst humaner Mensch, ein unermüdlicher Kämpfer für alles Gute, und ebendeshalb sprächen so viele voll Bewunderung von ihm. »Seien Sie vorsichtig«, sagte er gleich zur Eröffnung warnend, »wenn Sie schlecht über Enric Marco reden, werden Sie von vielen Leuten zu hören bekommen: ›Sie kennen Enric Marco ja gar nicht, in Wirklichkeit ist er ein außergewöhnlicher Mensch, einfach grandios, mit vielen, vielen guten Seiten‹.« Um warnend fortzufahren: »Wirklich, sollte eines Tages die Nachricht von Enric Marcos Tod bekanntgegeben werden, werden Sie schon sehen – die Plaza de Cataluña wird die Menge der Trauernden kaum fassen.« So war es nun einmal: Alle liebten und bewunderten ihn, seine Familie betete ihn an, Dutzende, nein Hunderte von Freunden hielten trotz allem zu ihm und waren bereit, weiß Gott was für ihn zu tun. Er hatte bei zahllosen Gelegenheiten seinen Mut und seine Anständigkeit bewiesen, immer wieder hatte er die Führung übernommen, als Kind in seinem Stadtteil, als junger Mann beim Militär, während der Zeit, die er in Deutschland verbracht hatte. Und als Erwachsener während der langen Jahre als antifranquistischer Untergrundkämpfer, an der Universität, bei der Anarchistengewerkschaft CNT, deren Generalsekretär er in den 1970er Jahren, und bei der FAPAC, jenem Elternverband, dessen Vizepräsident er in den 1980er und 1990er Jahren gewesen war. Und auch bei der Amical de Mauthausen. Wobei er es gar nicht auf eine herausragende Rolle abgesehen hatte, im Gegenteil: Er hatte so etwas nicht nötig, er war kein selbstverliebter Egozentriker, das galt es von vornherein klarzustellen. Die anderen hatten ihm die Führungsrolle zugewiesen, sie hatten ihn regelmäßig in den Vordergrund gedrängt und gesagt: »Mach du das, wir trauen uns nicht.« Oder: »Sprich du für uns, keiner kann das so gut wie du, du hast jede Menge Energie und bist intelligent und weißt, wie man die Leute auf seine Seite zieht und bewegt und überzeugt.« Und er hatte sich geopfert und getan, was man von ihm verlangte. Seine Bekanntheit und sein guter Ruf und die Bewunderung der anderen hatten ihn zeitlebens verfolgt, sosehr er versucht hatte, sich dem zu entziehen – zugegebenermaßen nicht gerade erfolgreich. Für jemanden wie ihn war es nicht einfach, bescheiden zu bleiben, aber er hatte es trotzdem geschafft. Die Leute hatten zum Beispiel hartnäckig darauf bestanden, ihn als Helden zu betrachten, das war schon immer so gewesen, der reine Wahnsinn. Und er hatte das gehasst und auf jede erdenkliche Weise versucht, diesem Rummel aus dem Weg zu gehen, es gefiel ihm nicht, dass die anderen ihn dermaßen in den Himmel hoben und vergötterten, er war zeitlebens ein bescheidener, anspruchsloser Mensch gewesen. Doch die Schüler und Lehrer an den Schulen, wo er Vorträge hielt, als er noch der Vorsitzende der Amical de Mauthausen war, hatten jedes Mal zu ihm gesagt: »Auch wenn Sie sagen, Sie sind kein Held – Sie sind einer! Sie sind ein Held, gerade weil Sie sagen, Sie wären keiner.« Darauf hatte er wütend erwidert: »Enric Marco ist kein Held, davon kann gar keine Rede sein. Er ist anders als die anderen, einverstanden, aber deswegen ist er noch lange kein Held. Es stimmt, er hat sein ganzes Leben gekämpft, unermüdlich und mit aller Kraft, egal, wie gefährlich es war und wie viel er dabei zu verlieren hatte, er hat für den Frieden gekämpft und für die Solidarität und die Freiheit und die soziale Gerechtigkeit und die Menschenrechte und die Kultur und die Bewahrung der Erinnerung. Aber mehr auch nicht, das ist alles.« So hatte er seinen Bewunderern widersprochen. Und es stimmte: Er war immer zur Stelle gewesen, wo am dringendsten Hilfe benötigt wurde, nie hatte er jemandem seine Unterstützung verweigert, er hatte sich unermüdlich für das Gute eingesetzt, war stets ein vorbildlicher Kämpfer und Arbeiter und Ehemann und Vater gewesen, ein Mensch, der für die anderen alles gegeben hatte. Und was war der Lohn? Verachtung, Schweigen, erniedrigende Ausgrenzung, seit es zum Eklat gekommen war. Er hatte einen Fehler begangen? Er hatte gesagt, er sei im KZ gewesen, obwohl er gar nicht im KZ gewesen war? Und wer begeht nie einen Fehler, bitte sehr? Der werfe den ersten Stein! Offenbar hatten sich viele dazu berufen gefühlt, man hatte nämlich nicht nur einen, sondern Tausende Steine auf ihn geworfen, gesteinigt hatte man ihn, massakriert und gnadenlos gedemütigt, er war einem grauenerregenden Akt der Lynchjustiz zum Opfer gefallen. Und es stimmte ja, er gab es zu, er hatte Dinge vermischt – aber zu einem guten Zweck. Er hatte nicht betrogen, er war kein Heuchler und Schwindler, wie die anderen behaupteten. Er hatte lediglich ein wenig die Tatsachen modifiziert – alles, was er über das NS-Grauen erzählt hatte, war belegt und nicht erfunden, selbst wenn er ein Schwindler war. Alles, was er über sich selbst erzählt hatte, war wahr, auch wenn er die Schauplätze verlegt hatte. Sein Fehltritt war idiotisch gewesen, er hätte sich gar keinen falschen Lebenslauf eines Widerstandskämpfers und NS-Opfers zu erfinden brauchen, er war nämlich wirklich ein Widerstandskämpfer und NS-Opfer, er war wirklich von der Gestapo festgenommen worden und wirklich in Nazideutschland inhaftiert gewesen, nicht im KZ, aber in einem Gefängnis, ja, aber was war der Unterschied? Das alles war auch bewiesen, ich hatte doch Santis Film gesehen. Eben. Wieso hatten die Opfer es dann wagen können zu sagen, er gehöre nicht zu ihnen – bloß weil er nicht in einem Nazi-KZ, sondern einem Nazi-Gefängnis gewesen war? Er hatte Dinge behauptet, die nicht stimmten, ja, er hatte die Wahrheit ein wenig ausgeschmückt oder verschönert oder verändert, richtig, aber das hatte er nicht aus Egoismus, sondern aus Großmut getan, nicht aus Eitelkeit, sondern aus Altruismus, er wollte die neuen Generationen durch die Erinnerung an das Grauen erziehen, das historische Gedächtnis dieses geschichtsvergessenen Landes wiedergewinnen, er hatte wichtige Anstöße gegeben, wenn nicht die wichtigsten überhaupt, um das historische Gedächtnis Spaniens wieder zum Leben zu erwecken, die Erinnerung an die Opfer von Krieg und Nachkriegszeit, Franquismus und Faschismus und Nationalsozialismus, als er zur Amical de Mauthausen gestoßen sei, seien die ehemaligen Deportierten und KZ-Häftlinge tot oder sehr alt und fast am Ende gewesen – wie hätten diese Leute noch ihre Botschaft weitergeben sollen? Wer wäre dagegen besser dazu geeignet gewesen als er, schließlich war er noch jung und voller Kraft und außerdem Historiker? War mir eigentlich klar, dass er ein Geschichtsstudium absolviert hatte? Wer wäre besser als er geeignet gewesen, denen eine Stimme zu verleihen, die keine Stimme mehr hatten? Hätte er zulassen sollen, dass die letzten Zeugen der NS-Barbarei verstummten und alles, was sie durchlitten hatten, in Vergessenheit geriet und ihre Lehren für immer verlorengingen? Er hätte auch Karriere als Historiker machen können, ja, seine Lehrer an der Universität hatten ihm das oft gesagt, aber er wollte nicht. Und wusste ich, warum? Weil die Geschichte eine unfruchtbare, kalte und leblose Angelegenheit ist, für junge Menschen eine reizlose Abstraktion. Er dagegen hatte die Liebe zur Geschichte in ihnen geweckt, hatte sie ihnen nahegebracht, in unzähligen Vorträgen hatte er den jungen Leuten Geschichte aus erster Hand präsentiert, konkret und lebendig, ohne ihnen all das vergossene Blut und den Schweiß und die schweren Verwundungen zu ersparen, er hatte sie die Geschichte in ihrer Vielfarbigkeit und mit ihren Gefühlen und Empfindungen, Abenteuern und Helden erleben lassen, er hatte sie vor ihnen verkörpert und ihr Leben eingehaucht, und ebendieser Taktik war es zu verdanken, dass die jungen Leute Wissen über die Vergangenheit und ein Bewusstsein ihrer Bedeutung erlangt hatten. War das etwa schlecht? Was war so schlimm an dem, was er getan hatte? Warum hatte man ihn ohne Prozess und Möglichkeit zum Widerspruch verurteilt? Er war für die Amical de Mauthausen von entscheidender Bedeutung gewesen, er hatte die Rückbesinnung auf das historische Gedächtnis vorangetrieben, er hatte den jungen Leuten Kenntnisse über die Vergangenheit vermittelt, er hatte für die Rechte der Arbeiter gekämpft, für eine bessere Schulbildung, für die Freiheit seines Landes, er hatte seine Haut riskiert und in den schrecklichen Jahren des Franquismus Folter durchgemacht, er hatte zuerst für den Sieg der spanischen Republik und später, im Bürgerkrieg und in der Zeit danach, gegen Franco gekämpft. Und dafür hatte man ihn so bestraft? Hatte er etwa gar nichts Gutes getan? Hatte er solche Härte verdient? War es gerecht, dass man ihn zum Kriminellen erklärt hatte? Und was war mit den wirklichen Kriminellen? Und Kissinger? Und Bush? Und Blair? Und Aznar? Er dachte nicht daran, um Verzeihung zu bitten, er hatte nichts Böses getan, er hatte kein Verbrechen begangen, ihm ging es nicht um Wiederherstellung seiner Ehre. Auch das musste von vornherein klar sein: bloß keine öffentliche Wiedergutmachung, so etwas brauchte er nicht, ihm reichte die Liebe seiner Frau und seiner Töchter und Freunde. Er war nicht darauf aus, die so hart erarbeitete Anerkennung der Allgemeinheit zurückzugewinnen, die man ihm geraubt hatte, er verzichtete auf den Respekt und die Zuneigung und Bewunderung, die alle ihm entgegengebracht hatten, auf seinen Ruf eines außergewöhnlichen Menschen, der in außergewöhnlicher Weise dazu beigetragen hatte, das Wissen von der Vergangenheit zu verbreiten und die Menschheit besser zu machen. Nein, er wusste genau, was die Welt ihm schuldete, aber er dachte nicht daran, diese Schulden einzufordern. Er wollte einzig und allein seine Stimme zurückgewinnen, sich nicht länger knebeln lassen, er wollte sich verteidigen und die Wahrheit oder zumindest seine Version der Wahrheit erzählen können, den jungen wie den nicht mehr ganz so jungen Menschen gleichermaßen, allen, die ihm vertraut und ihn gefeiert und geliebt hatten. Er wollte den Schmutz von seinem Namen abwaschen und ruhig sterben können. Nur das wollte er. Und dabei konnte ich ihm sehr nützlich sein, ein großer Schriftsteller, der so bewundernswürdige Bücher und Zeitungsartikel schrieb und den er schon gekannt und geliebt hatte, bevor er mich persönlich hatte kennenlernen dürfen, weil er meine Schwester Blanca kannte und liebte. Aber Vorsicht, ich konnte nicht nur ihm sehr nützlich sein, das wäre das wenigste – ich konnte der ganzen Welt nützlich sein, indem ich in einem Buch sein wahres Leben erzählte.

»Und«, fragte Santi, kaum dass wir uns am Eingang von La Tagliatella von Marco verabschiedet und auf den Weg zum Bahnhof gemacht hatten, »wie fandest du den alten Herrn?«

Ich wartete, bis wir weit genug von diesem entfernt waren, und sagte oder schrie fast:

»Grauenvoll! Wirklich grauenvoll!«

Auf der Rückfahrt nach Barcelona ließ ich meinem Ärger freien Lauf. Ich sagte zu Santi, Marco sei nicht nur ein vollendeter Lügner, er biege die Wahrheit auch schamlos zurecht und ebenso schamlos wolle er sich meiner bedienen, um sich von seinen Betrügereien und sonstigen Untaten reinzuwaschen. Ich sagte, nicht im Traum würde ich daran denken, Marcos Geschichte zu schreiben, dieser grauenvolle Mensch sei zu alldem auch noch grauenvoll real, was ich aber brauchte, sei eine Fiktion. Außerdem, sagte ich, sei es unmöglich, Marcos Geschichte zu schreiben, und jetzt zitierte ich doch Vargas Llosa und Magris und sogar Arrabal und dessen Theorie, dass ein Lügner keine Geschichte hat beziehungsweise dass sich die Geschichte eines Lügners nicht erzählen lässt, ohne zu lügen. Und ich sagte sogar, dass es sich, selbst wenn sich Marcos Geschichte erzählen ließe, verbiete, das zu tun, das sei unmoralisch, denn seine Geschichte zu erzählen – und hier zitierte ich Primo Levi und Teresa Sala – bedeute, den Versuch zu unternehmen, Marco zu verstehen, und zu versuchen, Marco zu verstehen, laufe fast darauf hinaus, ihn zu rechtfertigen, weshalb man – wie ich abschließend sagte, wobei ich womöglich Anna Maria Garcia zitierte – über diesen widerlich eitlen und egomanischen Menschen am besten einfach überhaupt nicht schrieb, auf dass er in seiner ehrlosen Einsamkeit verfaule. Santi hörte geduldig zu, lachte manchmal, machte sich zwar nicht die Mühe, mir zu widersprechen, versuchte aber, allerdings vergeblich, meine Wut durch kleine Gaben seiner für die Bewohner der argentinischen Hauptstadt so typischen Ironie abzumildern, und schlug, als wir in Barcelona aus dem Zug stiegen, vor, noch irgendwo gemeinsam einen Kaffee zu trinken.

»Auf keinen Fall«, sagte ich, wiederum fast schreiend, »ich gehe jetzt sofort zu meiner Mutter!«

Am Ende jenes Jahres kam Santiago Fillols und Lucas Vermals Film Ich bin Enric Marco in die Kinos, und am 27. Dezember schrieb ich unter der Überschrift »Yo soy Enric Marco« für El País einen Artikel dazu. Darin hieß es:

»Am 11. Mai 2005 kam die Wahrheit heraus: Enric Marco war ein Betrüger. Siebenundzwanzig Jahre lang hatte Marco so getan, als wäre er der Häftling Nummer 6448 des deutschen Konzentrationslagers Flossenbürg gewesen. Er hatte diese Lüge intensiv gelebt und den anderen vorgelebt – im Verlauf von fast dreißig Jahren hatte er Hunderte Vorträge über seine Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus gehalten, war Vorsitzender der Amical de Mauthausen gewesen, also der Vereinigung der ehemaligen spanischen KZ-Häftlinge, hatte wichtige Ehrungen und Auszeichnungen erhalten, und am 27. Januar 2005, als zum ersten Mal im spanischen Parlament der beinahe neuntausend Republikaner gedacht wurde, die einst von den Nationalsozialisten deportiert worden waren, hatte er manche der dort versammelten Abgeordneten zu Tränen gerührt. Davon abgesehen verhinderte erst die Aufdeckung seines Schwindels im allerletzten Augenblick, dass Marco sich dreieinhalb Monate nach dieser seiner Sternstunde noch selbst übertraf, indem er anlässlich der Gedenkfeier zum sechzigsten Jahrestag des Endes des Nazi-Wahnsinns in Anwesenheit von Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero und anderer hoher Würdenträger im KZ Mauthausen eine Rede hielt. Viele von Ihnen werden sich an den Fall erinnern, der in der ganzen Welt Aufsehen erregte und zahllose Zeitungsartikel zeitigte, in denen Marco beschimpft wurde. Mit einer Ausnahme: Mario Vargas Llosas Beitrag trug die Überschrift: ›Schrecklich und genial‹. Das erste Adjektiv war offensichtlich zutreffend. Das zweite ebenfalls – man muss ein Genie sein, um fast dreißig Jahre lang die ganze Welt betrügen zu können, die eigene Familie, die Freunde und die Genossen von der Amical de Mauthausen eingeschlossen, ja selbst einen ehemaligen Flossenbürg-Häftling, der in Marco tatsächlich einen Leidensgefährten zu erkennen glaubte.