10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Un viaje en el tiempo que nos conecta con la serie de personas y de acontecimientos de los que, querámoslo o no, formamos parte. El fin del Medioevo en el valle del Loira, París, Buenos Aires y la Patagonia son fichas de un dominó que llevarán al personaje principal hacia un lugar que no era, justamente, el que buscaba, pero sí el único posible. Las voces que nos llegan del pasado, la fragmentación arbitraria del tiempo, esas extrañas presencias que están en nosotros y que nos hablan susurrando, todo eso y por supuesto el amor, "que mueve el sol y las otras estrellas", arman un rompecabezas al que siempre le faltará una pieza, y que Julián (y todos los que fueron y serán en él) intentará hallar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Fotografías del interior: Mónica Santamaría y Carlos Guillermo Matute.

Matute, Carlos Guillermo

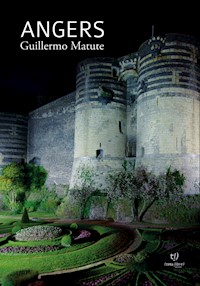

Angers / Carlos Guillermo Matute. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2022.

316 p. ; 22 x 14 cm.

ISBN 978-987-817-072-5

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Románticas. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2022. Matute, Carlos Guillermo

© 2022. Tinta Libre Ediciones

A Moni, compañera inclaudicable de este viaje que no cesa.

ANGERS

Pero no creo que solamente deba escribir lo que sé, sino también lo otro.

Felisberto Hernández,Por los tiempos de Clemente Colling

Un día, algo cautiva nuestro interés. Cualquier cosa. Algo insignificante. Un capullo de rosa, un sombrero perdido, un suéter que nos gustaba de niños, un viejo disco de Gene Pitney Una sucesión de pequeñas cosas que no van a ninguna parte. Durante dos o tres días, aquello ronda por nuestra mente y, luego, vuelve a su lugar de origen ... la oscuridad. En nuestro corazón hay innumerables pozos abiertos que sobrevuelan los pájaros.

Haruki Murakami,Pinball 1973

1

El día era brillante y cálido, de principios del verano. Sobre un cielo celeste y puro volaban algunos pájaros y más abajo, en el campo, el viento que venía del río agitaba unos pastizales altos y verdes que les llegaban un poco más arriba de la cintura. Venían charlando animadamente, alegres y superficiales como esa mañana llenaban al campo de sus voces y de sus risas. No hablaban francés, eso era claro, tal vez alguna lengua nórdica. No podía entenderles las palabras pero sí el sentido de lo que decían: había expectativas, ganas de asombrarse con lo que les esperaba, una alegría contenida que las hacía avanzar con pasos ágiles y decididos entre el pasto. Eran como una bandada de ligeros pájaros blancos, ruidosos y despreocupados, que se habían escapado para correr sobre los campos del estío. Alguien las dirigía pero desde donde yo estaba no podía verlo. Vestían todas de una manera similar, grandes vestidos marrones o azules que llegaban al suelo, un delantal blanco sobre la falda, los brazos al aire y una leve toca blanca que terminaba en dos pequeñas alitas sobre la cabeza, lo que les daba un curioso aspecto de monjas o de aves. Eran jóvenes, rubias, tenían la fuerza de sus pocos años en las voces que las envolvían como si fueran una sola nube clara, llena del sol de aquel día hoy tan lejano.

A lo lejos, a la izquierda, sentían la presencia de un río amplio, lento, de llanura, pero desde donde ellas estaban no podían verlo. Sobre la derecha, las murallas grises del castillo se elevaban a una altura que desde allí, desde los campos, les parecía enorme. Es cierto que el gris de las piedras de la muralla y el tamaño de las torres las intimidaban un poco, eran desproporcionadas, nunca habían visto nada parecido en todas sus vidas en la aldea Esas montañas verticales de piedras oscuras tenían algo de lúgubre y de amenazador, inmóviles y firmes —“eternas”, hubieran pensado—, se erguían contra las nubes que pasaban ligeras sobre el cielo. Sus bases eran de pura roca donde el musgo se había instalado dándoles una forma de verdes patas de elefantes que ellas, que por supuesto nunca habían visto a un animal semejante, no podían comparar de esa manera, aunque nosotros sí.

Siguieron avanzando hasta donde el castillo y sus torres se detenían frente a otro río amplio, verdoso, sobrevolado por un sinnúmero de aves y al que surcaban varios botes de pescadores. Llegaron junto a las últimas dos torres, las únicas blancas de todo el edificio, y entraron finalmente al castillo. El contraste con la luz y el calor exterior era notable, se hallaron en un patio adoquinado fresco y relativamente bajo, y debieron detenerse allí unos instantes para acostumbrar sus ojos a la penumbra del lugar. Dejaron de hablar, estaban ahora acaso un poco intimidadas. Más adelante, una amplia puerta en arco —idéntica a la que habían atravesado para entrar— comunicaba con un gran patio a cielo abierto de pedregullo amarillo que parecía greda. Allí, un gran número de personas y de animales se atareaban llevando y trayendo cosas. Había carros y caballos, bultos dejados en el suelo, hombres y mujeres que hablaban animadamente; una gran actividad reinaba en ese lugar. Algunas gallinas corrían por el suelo picoteando aquí y allá los granos que alguien había dejado caer en un descuido y dos chicos, sucios de barro, les tiraban piedras. Una mula, detenida en el medio de todo eso, esperaba pacientemente que su amo la fuera a buscar.

Avanzaron unos pocos metros y antes de salir al gran patio que daba a los aposentos reales las dirigieron hacia la derecha, donde luego de descender dos o tres escalones de roca gris, abrieron una pequeña puerta de madera con dintel de piedra finamente labrado. Adentro, en lo que parecía un pasillo bastante ancho, se había dispuesto una larga mesa de madera oscura con simples bancos a sus lados. Eso no era exactamente un salón, más bien parecía un lugar de paso que habían acondicionado para recibirlas y darles de comer. La mesa no estaba aún preparada pero un hombre alto, bien vestido, las recibió en francés explicándoles que ahora iban a almorzar y a descansar luego de la larga caminata desde la aldea. En algún punto el extenso pasillo tenía algo de iglesia, o así le pareció a ella. Hacia el techo se elevaban unas nervaduras de piedra que remataban en una ojiva aplanada y a los lados varias ventanas alargadas daban un poco de luz al interior. De pie cerca de la puerta de entrada, notó que a su izquierda se abría en un mismo ángulo y luego de traspasar unos pocos escalones de piedra otra puerta, similar a la que acababan de atravesar. Cuando las van a hacer pasar a la mesa, sorpresivamente una bandada de palomas ingresa por lo alto de una de las ventanas y llena de ecos y de luz el lugar. Las chicas ríen, el lugar es cómodo y muy agradable, los ecos de las palomas que pasaron siguen aún rebotando entre las paredes y se mezclan con las voces juveniles que han traído desde los campos un aire nuevo al castillo.

El aire, las chicas, los ruidos atareados afuera, la vajilla que se entrechoca, las risas, todo es nuevo, prístino, pareciera recién estrenado. El tiempo aún no ha acabado de pasar.

2

Estaba parada allí, en el mismo lugar donde diez años antes había visto la mesa de madera y los bancos a los lados que las esperaban. Pero ahora nada de eso quedaba. El lugar estaba vacío y una luz gris, del frío del invierno, llegaba débilmente por las ventanas altas. Un largo silencio se había instalado en el lugar. Sin embargo, recordaba con total claridad el sol que las había recibido aquel día de verano y las risas y las dudas, la alegría frente a un nuevo mundo que se le abría, el del castillo y el de sus inmortales veinte años, cuando todo era posible y no existía el daño. Con las manos en el regazo, dejó vagar su mirada por al ancho pasillo y por el techo de piedra.

Estaba sola. O tal vez no, porque sus recuerdos de la llegada a la fortaleza la acompañaban. Pero nada había resultado como ella lo esperaba, es cierto que ahora tenía una posición de mayor importancia en las cocinas del castillo, y que había recibido e instruido a numerosos grupos de chicas de la aldea o simples campesinas que habían servido con acierto a las necesidades de la Corte, o por lo menos la mayor parte de ellas lo había hecho. Pero ella, su historia, no había ido por los carriles que hubiera querido. No se había casado, no había en todo ese tiempo podido formar una familia y el rey, el buen rey René que había levantado esa fortaleza y llenado de gloria a su ciudad, ya no estaba tanto tiempo en el castillo que lo había visto nacer. Ahora pasaba largas temporadas en climas más benignos cerca de Saumur y la actividad del castillo alternaba con momentos más calmos, en los cuales el aire de la aldea ingresaba entre las torres y se instalaba entre los huertos y los jardines. Recordó su casa en la aldea y los pastos verdes y húmedos que por la mañana rodeaban al caserío y llegaban hasta la lejana línea de árboles, donde un camino generalmente embarrado se perdía entre los pinos. Los oscuros techos de paja y el humo de los hogares enroscándose en el aire en las tardes de invierno. El mugido de las vacas que esperaban que las ordeñaran. Los ruidos atareados en la cocina durante las mañanas y el golpe firme y metálico del herrero que les anunciaba que la jornada ya había comenzado. Los trabajos y los días.

Suspiró. Volvería a la aldea a recuperar su casa, a barrer el suelo de tierra y a abrir las ventanas para que la luz del sol entrara cuando fuera verano. Aún no era tarde. El mundo nunca se acaba hasta que uno se acaba, y todavía tenía fuerzas para desprenderse del castillo y de su falsa seguridad, de su posición ganada a fuerza de trabajo, de su vientre para siempre seco, de sus ayeres. Pasando las cuadras, iría a su habitación cerca de la Puerta de los Campos y reuniría sus pocas cosas, buscaría un baúl y hablaría con el encargado de las huertas para ir con él en su carro cuando saliera hacia Poitiers. Simplemente, había que hacer lugar.

3

—Camino sobre un sendero de tierra… estoy llegando a una aldea… vengo de lejos. Hay unas casas con techos de paja a mi izquierda, sigo avanzando… a la derecha también hay casas… pero muy pocas. El campo es verde y debe ser muy de mañana, porque lo noto húmedo del rocío de la noche.

—¿Sabés dónde estás ?

— ...

—¿Podés ver cómo estás vestido? Mirate los pies. ¿Tenés zapatos o botas? ¿O vas descalzo?

—No… tengo una especie de botas, parecen hechas de piel… visto una chaqueta y un pantalón de tela basta y gris… llevo algo colgado en un hombro, parece un arma, no sé...

—¿Y la cabeza, tenés sombrero, la protegés con algo?

—No, tengo el pelo oscuro y soy alto, tal vez un poco más de metro ochenta… algo más de cuarenta años, delgado pero robusto… Avanzo hacia la aldea... Soy un cazador. —Hablaba despacio, como si estuviera viendo las cosas detrás de un vidrio esmerilado, o separando delicadamente con sus dedos las hojas que habían caído sobre el paisaje para poder ver los detalles, las minúsculas hormigas que iban tejiendo allí abajo, sobre la tierra húmeda, su mapa. Su respiración era tranquila y pausada.

—¿Podés ver alguna fecha, algo que te señale dónde estás?

—Hay mujeres y chicos que salen de las casas y vienen a mi encuentro. No hay hombres… deben estar en los campos. Me reciben con sonrisas y me ofrecen algo de comer, parece pan… son gentiles. Puede ser Francia o el sur de Holanda, todo es muy verde. Llevan ropas raras y la cabeza cubierta con una especie de cofia blanca que termina en dos alitas… Me rodean… una mujer joven sale de una de las casas de la izquierda, se me acerca con una gran sonrisa y me toma del brazo… la dejo hacer. Me habla.

—¿Sabés quién es?

—…

—¿La podés reconocer, la viste antes?

—Sí, es Mabel. Aunque un poco más alta y más rubia… Insiste en que no siga, en que es bueno que me quede ahí, en la aldea. Yo la miro sin moverme y veo cómo sus labios pronuncian palabras que no entiendo pero que me siguen diciendo que me quede, que no siga mi camino… El lugar es bello. Ahora hay sol… dudo, continúa hablándome pero levanto la vista y veo a lo lejos un bosque de pinos muy verde, siento el olor fuerte del césped mojado y me desprendo suave pero firmemente del brazo que me toma y le digo que no puedo, que tengo que seguir mi camino, que todavía no llegué… que eso queda más al norte…

—¿Qué queda más al norte?

—Eso, a donde voy…

Mueve levemente la cabeza y levanta el mentón, como si realmente estuviera atisbando a lo lejos o sintiendo el olor fresco del campo. Espero unos momentos sin hablar y luego trato de hacerlo avanzar.

—¿En qué año estás? ¿Hay algo que te lo pueda indicar, podés ir adelante en el tiempo? —No me contesta. Continúa moviendo la cabeza con suavidad, de un lado al otro.

Después se queda nuevamente inmóvil sobre la camilla. Descansa.

—Mil cuatrocientos y algo… no sé, tengo barro en las botas, la huella sigue fuera de la aldea cada vez más barrosa, no es fácil caminar… si, mil cuatrocientos y algo… es Francia, cerca de un río… pero todavía no lo puedo ver.

Se quedó quieto y guardó silencio por largos minutos. Ahora parecía dormir. En la media penumbra de la habitación solo se oía su respiración profunda y pausada, acaso siguiendo los pasos que el cazador iba dando en el medio del campo.

4

Le parecía increíble comprender que con la certeza de un eclipse todos los años pasaba sin saberlo por el día, la hora y el segundo preciso, exacto, inigualable en su densidad, en el que él desparecería, por el momento de su muerte. No ahora, no mañana, por supuesto, sino en el día en que eso sucedería. Y ese momento, escondido entre los pliegues y nimiedades de ese justo instante (levantarse, caminar, cepillarse los dientes, ir a la escuela/facultad/trabajo, hablar, aburrirse y llegar, finalmente agotado, a la paz de su cama y su noche) ya había sucedido a lo largo de su vida en numerosas ocasiones, tantos como años tenía sobre sus hombros. Pasaba entonces sobre esa fecha (un número vacío o una cifra, según se lo viera) como pasa un tren ciego en lo alto de la medianoche por la oscuridad del campo: sin conciencia, simplemente atravesándolo.

Sin embargo, no se engañaba. Todo eso no era más que una convención para medir el paso del tiempo, para nombrarlo, porque el tiempo nunca sucede de la misma manera, pasa en espiral, enroscándose siempre hacia adelante. Ese día, esa hora, ese momento estaba entonces vaciado de realidad, era simplemente una forma de nombrar al instante hueco que más tarde, (no ahora, no todavía), iba a llenarse de sentido con su desaparición, con el fin de su historia. El vacío que finalmente llena la forma, la hace visible. Pensarlo le daba vértigo, le abría un abismo en el pensamiento. Todos los pequeños y grandes actos de su existencia, toda esa laboriosa trama que era el hilo de oro que atravesaba la urdimbre de sus días iba a desaparecer así como así, de un soplo: hasta acá eras, a partir de ahora, de este segundo hueco y anónimo, ya no serás más.

Sencillamente no podía resignarse a entender eso, lo que la mente y el cuerpo le decían, que el mundo se acaba recién con uno mismo pero que, excepto para él, de alguna manera incomprensible y absurda seguiría existiendo para todo el resto de la humanidad en otro lado, así, igual y para siempre. A partir de ese momento de lucidez, que lo golpeó con la fuerza que sólo tienen las evidencias, fatigó bibliotecas frecuentando sabios de toda índole y nacionalidad, y aunque los idiomas eran diversos y a veces las explicaciones contradictorias, un día entendió que ya no le interesaban los argumentos, que todo eso no era más que un paliativo, un bastón de arena para caminar sobre la tierra. Ya no buscaba entonces argumentos, sólo quería saber. Y saber, no es justamente una operación que pueda hacerse con la mente.

De esa manera, un poco confusa, ciertamente extraña, descubrió un día que sus pasos —que habían ido dibujando sin él saberlo los rasgos de su propia cara— lo habían llevado a esa camilla de consultorio que la penumbra y el ligero aroma de flores hacía cálida y confortable. La voz que lo guiaba llegaba a él de manera apenas audible, pero suave y profunda en el silencio de la tarde. Durante los primeros minutos se sumió en un estado semejante al de estar flotando en una nube —el mundo entre paréntesis— y luego en el entresueño descendió por una escalera hasta un jardín, o algo que parecía en todo caso un lugar natural y muy calmo. Un sonido leve de agua deslizándose entre piedras le llegaba de alguna parte. Se dejó estar, se relajó aún más profundamente y su mente dejó de murmurarle cosas al oído hasta convertirse en un susurro apagado, como si fuese el eco del arroyo que reverberaba en lo profundo del bosque. Creyó que finalmente se había dormido y que en el sueño era otra persona, que estaba en otro lugar pero que debería pasar, él también —esa persona también—, por una hora y un momento preciso e ineludible, pero cuya cifra no le era aún revelada.

5

—Miro todo el paisaje que me rodea, estoy contento, sonrío, hay gente alrededor mío pero no le presto atención… escucho que hablan o que me hablan, pero miro hacia arriba, hacia el cielo celeste y despejado que contrasta con el verde profundo de los campos… es la aldea… pero parece que vuelo, o que estoy más arriba, flotando… es como si estuviera viendo algo por primera vez…

—¿Sos el cazador?

—No, soy otra persona… un hombre delgado y blanco, acaso un poco enfermo… pero pasó el tiempo… la aldea está ahí, donde siempre estuvo, es la misma, pero es otro tiempo, más adelante… mil quinientos treinta o cuarenta... muy cerca de la Loire…

—¿Ves cómo estás vestido?

—Llevo una especie de toga bordó y mi cabeza cubierta con un turbante… o algo parecido…, es del mismo color que el albornoz… una tira de tela sale de mi cabeza y cuelga sobre los hombros… vengo de otra parte, no soy del campo, no pertenezco a este lugar.

—¿Estás armado, llevás algo en las manos?

—… Sí, tengo algo… un cartapacio o una alforja… adentro hay papeles, pluma y elementos de escritura… estoy de visita, sigo mi camino…

Luego pareció sumirse en un profundo sueño por varios minutos y no quise interrumpirlo. Al poco tiempo su respiración comenzó a escucharse nuevamente y supe que se disponía a hablar.

—C’est trop fort les liens…

—¿Cómo?

—Les liens avec ma mère… ils sont trop forts... je ne les maîtrise point…

—¿Qué es, francés? No entiendo el francés, ¿podés decírmelo en castellano por favor?

—…

Siguieron unos minutos de silencio, estaba dudando, como si le costara un gran esfuerzo hacer lo que yo le acababa de pedir o no lo comprendiera. Movía los labios pero no pronunciaba ninguna palabra. Vi que unas lágrimas silenciosas le corrían por las mejillas aunque en su rostro no hubiera signos de dolor o de preocupación. Simplemente resbalaban sobre su cara. No me inquieté porque se lo veía tranquilo y descansado, respirando con normalidad. Comprendí que él no lloraba, que lloraba el hombre del turbante, o el cazador.

—Soy de esta tierra… sigo siendo de acá… Ahora estoy en el castillo, lo del campo fue hace varios años... es el Salon des États, es muy antiguo, con unas columnas brillantes que parecen de piedra pero que son de madera… veo pintada la flor de lis y un animal que parece un lagarto, esto es muy anterior, del siglo catorce, pero estoy en el mil quinientos y tantos… Me muevo con familiaridad, trabajo y vivo acá, en el castillo… es Blois…

—¿Cuál es tu trabajo?

—Registrar… escribo listas de cosas y de personas… tengo una escritura clara y pausada… es un trabajo ordenado y metódico que me gusta… soy un amanuense que lleva las cosas del castillo…

—¿Tu posición es importante? ¿Sos un noble?

—No. Registro, hago listas… soy útil a mi manera… vivo en el castillo y la gente me respeta… pero no me ve.

—¿Cómo que no te ve?

—No, no me ve. Estoy ahí siempre pero no me ven… no me preocupa, yo hago lo mío, realizo mi tarea con empeño, registro con todo detalle lo que me piden que registre…

—¿Tenés familia, hijos?

—No… Pero hago otra cosa, escribo algo más… es para mí, eso es lo que me importa… es un tiempo bueno, de ideas nuevas… no hay grandes guerras.

—¿Y eso que hacés qué es, de qué se trata?

—J’enregistre les étâts de l’âme… eso es lo que me interesa… registrar los estados del alma… quiero aprender, acaso enseñar… pero miro hacia arriba, hacia el cielo y las nubes… sonrío… no escucho a la personas que se me acercan y hablan alrededor de mí… no quiero que me distraigan del trabajo…

—Lo decís como si eso te preocupara.

—No. Simplemente es así, tomo nota de los estados del alma pero no veo a las personas… je ne vois pas les autres, c’est tout... varias mujeres se me acercan… son de la aldea… el cielo es muy bello, el día es magnífico…

Parecía haber regresado en el tiempo a la primera escena, pero no estaba seguro y me pareció importante hacerlo avanzar.

—¿Podés adelantarte en el tiempo? ¿Podés ver el día de tu muerte?

—Sí.

—¿Dónde estás?

—En una habitación grande y alta, de piedra, tiene dos ventanas largas y angostas cerradas por cortinas pesadas… estoy solo… acostado en mi cama… las frazadas recortan densamente mi cuerpo flaco, estoy como vacío… no me muevo. Sigo estando en el castillo…

—¿Ya has muerto?

—No.

—¿Tenés miedo? Si es muy doloroso o te angustia demasiado no te detengas, seguí de largo, miralo como si fuera una película, desde afuera.

—… lo estoy mirando desde afuera… no, no tengo miedo, es todo solitario pero muy tranquilo… —Hubo un silencio y luego, sin que yo lo incitara a seguir, continuó: —…ahora sí me veo desde arriba, floto contra el techo… sé que del otro lado de las ventanas está el sol y que hay unos campos amarillos de trigo, c’est bien l’été… acá adentro está frío y en sombras… me dejaron solo por unos momentos y entonces decidí irme, flotar… ya no escucho a las personas, creo que ya no estoy aquí… no sé qué será de mis registros…no sé qué es un étât de l’âme… j’en sais rien…

6

Ese punto en el discurrir del universo no era uno, eran muchos, todos semejantes pero de alguna manera irrepetibles en sí mismos. En la placidez de la camilla, en la sorprendente recuperación de otros lugares y momentos, comprendió que ese pasaje era una constante, y que las historias que lo rodeaban constituían nada más que matices, esbozos de algo más grande y profundo. Pero el momento existía, y para el que lo recorría el pasaje era siempre difícil y complejo, repleto de situaciones que el miedo y la incertidumbre no hacían más que acrecentar. Temía, dudaba, no lograba aprender aunque lo intentara sin desmayo, a pesar de él.

Recordó el Anjou y a su cazador-escritor solitario. También al caminante que unos siglos después con otra forma y otra historia —o él así lo creía— llegaba en las vísperas de Navidad a un pueblito europeo que bien podía estar situado en Francia o más hacia el norte, en Flandes, y que la nieve comenzaba a blanquear. Apretaba contra su cuerpo un pequeño morral que contenía un cuaderno grueso como una Biblia, sucio por el uso y forrado de cuero oscuro, sobado —“crasseux”, era la palabra— en donde anotaba sistemáticamente, con un lápiz corto y basto, todo lo que veía o lo que creía que veía. Su escritura era apretada y densa, había algo de violencia contenida en el gesto del entrecejo fruncido que le arrugaba el rostro mientras llenaba rápida y ansiosamente su grueso cuaderno. Desde donde yo estaba no podía ver qué era lo que anotaba, o en qué idioma, aunque no me hubiera sorprendido que fuera francés. Podía ser el mil setecientos... nada en particular, sí las luces amarillas y cálidas de las velas en el interior de las casas, y un aire general de recatada festividad que contrastaba con la entrada solitaria del caminante, acompañado solamente por el sordo ruido del hielo que se iba quebrando bajo sus botas. Hizo una pausa, recuperó el ritmo profundo y pausado de la respiración.

Se adelantó en el tiempo, y vio una vez más al caminante solitario, enflaquecido y sucio, acurrucado ahora en lo que parecía un granero frío y húmedo. Era de noche. Sostenía contra su pecho el cuaderno de cuero sobado que ya no le decía nada, porque la muerte lo había hallado dejándole el rostro recostado contra la paja del piso y con los ojos inútilmente abiertos. Sintió, con un escalofrío, el olor de la muerte reciente y cerúlea que desde las piernas le subía como una serpiente, por todo el cuerpo.

Se deshizo de la escena.

7

La maniobra no era fácil, en realidad era bastante complicada, y encerraba en su ingenua realización más riesgos de lo que parecía. El mate ya lo había preparado antes de salir, estaba depositado en el posavasos del medio, cargado y hasta con una pizca de azúcar. Había también tomado la precaución que un repasador, bastante sucio por el uso de los últimos días en la cabaña, cubriera su regazo. El único y verdadero problema era el termo o, mejor dicho, el manejo del termo. Lo tenía a mano, ubicado en el asiento del acompañante y retenido entre varios libros de los que siempre llevaba en sus viajes, pero había que abrirlo (solamente un poco) para que el chorrito de agua caliente fuera delgado y preciso y le permitiera volcarlo lentamente en el mate, cuidando de no rebalsarlo porque entonces le quemaría inmediatamente las manos y las piernas y todo sería un desastre.

Pero no podía negar que a esa altura del viaje ya estaba bastante ducho en la cuestión. Desde su partida de Buenos Aires había experimentado el asunto y lo había logrado llevar a cabo con un cierto éxito. Una difusa mancha rosada en su mano izquierda le recordaba, sin embargo, los fracasos iniciales del primer día de viaje mientras manejaba ya en una ruta tranquila, recta y bastante solitaria, antes de llegar a Pehuajó. Con la mano izquierda aferraba el mate y con los dedos meñique y anular fuertemente apoyado sobre el volante dirigía la camioneta, mientras que con la otra mano tomaba el termo ya abierto y volcaba de a chorritos mínimos el agua caliente en la calabaza. Contado así, científicamente, de manera desapasionada, parecía una estupidez, pero el asunto empezaba a complicarse cuando había que retirar la vista de la ruta (panorama macro) y dirigirla por unos breves segundos al mate cuando empezaba a caer el agua dentro de él (panorama micro), y ese cambio tan radical y que duraba apenas unas centésimas de segundos, repetido además a gran velocidad cinco a seis veces antes que llegara la curva o que el camión de enfrente le hiciera luces, condensaba en sí mismo la fuerza de un agujero negro. Sentía como en un vértigo que algo lo arrastraba y que de pronto entraba con fuerza en una zona de proporciones y de dimensiones un poco irreales, un brevísimo pero intenso Maelström que succionaba con violencia todo a su alrededor, pero que quedaba abolido no bien cesaba el chorrito sobre el mate y el rugido del camión pasando a su lado empezaba a perderse con rapidez a su espalda, hasta convertirse en un bocinazo furioso pero sin consecuencias, uno de los tantos insultos que se intercambian a diario en una ruta argentina. Entonces volvía el susurro del camino pasando bajo las ruedas de la camioneta y volvía a escuchar a Haydn o a Vicentico —según el humor del día—, y por fin el sorbo caliente y familiar del primer mate lo traía de nuevo a la paz del viaje, a la interminable cinta azul de asfalto que nuevamente corría frente a él para tirarse de cabeza bajo las ruedas de su vehículo con decisión, todo el tiempo que durara el viaje, para acercarlo cada vez más al horizonte. Y así durante horas.

También existía un elemento que no quería soslayar en toda esa cuestión y que tenía su importancia: el piloto automático que tenía la camioneta y que él utilizaba siempre que podía y, en particular, en sus viajes a San Martín de los Andes, en el que se encontraba con largas y aburridísimas rectas que lo ponían de cierta manera en un punto ciego, en el que los objetos (un cartel, aquel árbol, esta casucha…) no terminaban de acercarse nunca, y donde ni el espacio ni el tiempo parecían correr. Simplemente se dejaba llevar por la velocidad inalterable del vehículo, hasta que la cercanía de una curva o de algún automóvil retrasado lo hacía volver en sí y tocar el freno para sacar el automático y regresar a ser él quien conducía la camioneta, sentir de nuevo el volante bajo el control de sus manos.

Este sistema le simplificaba en gran medida cebar sus solitarios mates a la Patagonia. Es más, hasta había momentos en los que cruzaba las piernas sobre el asiento para descansar un poco las rodillas y se sentía (casi) como en el living de su casa. El vehículo se deslizaba suavemente, sin estridencias pero con decisión, cortando con su trompa rugiente y plateada las distancias, como si conociera la ruta de antemano. Sentía que la nave hacía lo suyo con total prescindencia del capitán, es decir, navegaba, y eso le producía una intensa sensación de serenidad. También, y además de facilitarle toda la maniobra del cebado de los mates, le permitía hacer buen promedio en la ruta y avanzar en la programación de las etapas del viaje sin inconvenientes. Ciento cincuenta kilómetros por hora eran ciertamente ciento cincuenta kilómetros menos de recorrido en exactos sesenta minutos. Una maravilla. Dejarse llevar por el camino de día o de noche, hubiera lluvia, sol o unos africanos cuarenta y dos grados en la travesía entre Chacharramendi y la salida de la Ruta del Desierto. Que el tiempo y las nubes pasaran en otra parte, afuera, entre los espinillos duros y sedientos de una llanura inalterable y ajena. Dejarse llevar por una vez en su vida, y que otro se ocupara de saber a dónde o cuándo o cómo, suspender por una vez el pensamiento en una eternidad hecha sólo por el murmullo parejo y acolchado del asfalto deslizándose casi inmaterialmente bajo las ruedas de la camioneta y que todo fuera quedando cada vez más atrás, más lejos, en una ciudad o en otro tiempo, eso no importaba, pero en todo caso en alguna parte que estuviera, definitivamente, lejos de él, alejada de su interés. Sí, una maravilla. Y llegar así un día a Buenos Aires o a San Martín de los Andes, o a Kamchatka, en la otra punta del globo, allí donde una camioneta ciega pero precisa lo quisiera llevar, sin preocuparse por el mañana porque después de todo siempre, siempre, se llega a alguna parte.

Ahora, se le había terminado el mate y la música. Puso un CD de Salinas (ideales para los viajes largos y solitarios le había dicho Mabel una vez, en otro viaje, en lo que hoy parecía otra vida), y decidió detenerse en Piedra del Águila aunque tuviera aún combustible suficiente para llegar hasta Neuquén o como para cargar nafta recién en Plottier. La entrada al pueblo le hizo bajar la velocidad y notó que la realidad allí afuera, del otro lado de las ventanillas, volvía a moverse con otra textura, con más detalle. Podía ver alguna persona caminando en las calles paralelas a la ruta y más adelante, cerca de la Petrobras a la que se dirigía, cruzar con un trotecito rápido y atento de zorro ladino a un perro negro y sin collar que lanzaba miradas furtivas a ambos lados, como si previera que una amenaza pudiera estar acechándolo. Más lejos, dos pibes pateaban una pelota polvorienta en la entrada de una gomería que estaba sin clientes. El ruido del asfalto era ahora distinto, más rugoso y cercano, desparejo. Importaban entonces los detalles del exterior. Por ejemplo el frío de afuera a pesar del sol casi en el cenit y la luz brillante sobre todas las cosas, recortándolas sobre un cielo celeste y sin nubes, o los rostros de las personas que cruzaba y que lo veían desde los otros autos con una expresión congelada y distante. Salió de la ruta, avanzó lentamente haciendo crujir las piedritas del estacionamiento de la Petrobras y finalmente se detuvo bajo la sombra de unos árboles. Apagó el motor y se quitó el cinturón de seguridad que lo venía reteniendo desde la salida.

Sus pasos lo dirigieron directamente al negocio de ventas de revistas, golosinas, vestimenta de montaña y elementos varios que tenía la Petrobras. Es justo decir que lo dirigieron porque eso era exactamente lo que había ocurrido. Como la camioneta, como todo en aquel viaje que comenzaba a ser ciertamente extraño, fueron sus pies y no su voluntad los que lo llevaron a entrar en el negocio e ir sin rodeos al exhibidor en metal que contenía libros de índoles diversas, mercancía acaso también un poco extraña —pensó— en esos lugares tan de paso. Sin titubear, pero sin saber exactamente por qué, estiró su brazo y tomó un libro pequeño y blanco que se encontraba en la ubicación más alta y leyó, con sorpresa, el nombre de su autor: Brian Weiss. Era la misma persona que hacía unas semanas María Esther le había nombrado recomendándole que lo leyera. No tenía ni idea de qué trataba el libro, pero cuando su amiga le comentó la temática recordó que guardó un silencio educado y fingió mirarla aún con interés, y en realidad era hasta con cierto estoicismo. María Esther siempre trataba de ayudarlo en lo suyo y él íntimamente lo agradecía, pero todo tenía un límite y aunque el universo estuviera constituido en un noventa por ciento de “materia oscura”, él prefería moverse siempre en el diez por ciento restante. No era necio ni lo tomaba como una posición dogmática, simplemente veía al mundo de esa manera en una época en que comprendía con cierta alarma que el pensamiento mágico estaba volviendo —incomprensiblemente para él— con mucha fuerza. No era rechazo, no señor, pero estaba cerca.

El libro venía con un CD en su interior. Lo hojeó un poco y pensó que después de todo María Esther sólo quería ayudarlo y que ya lo tenía en la mano. Estaba allí, parado en una estación de servicio de Piedra del Águila en la que se había detenido sin razón, con un libro que no había elegido y en una situación que lo incomodaba. Sin embargo, como lo nuevo o distinto le generaba siempre un cierto vértigo no le pareció mal romper con sus hábitos mentales y dejar abierta una ventana al aire de la montaña y ver qué sucedía, porque después de todo cambiar algo en su rutinaria vida no podía ser tan malo. Decidió llevarlo. Se acercó entonces a la cajera con el librito en la mano pero con una creciente sensación de incomodidad, como si la cajera no tuviera otra cosa mejor que hacer que espiar los títulos de las obras que compraban los clientes para juzgarlos por sus exóticos gustos literarios. Tomó también un paquete de galletitas y uno de pastillas y un diario, como para llegar frente a la cajera con varias cosas en la mano y que el librito, blanco y pequeño, pasara aún más desapercibido. Pagó y salió rápidamente del negocio.

Llegó a la camioneta sintiéndose en falta o, en todo caso, como alguien que está desplazado del resto, fuera de lugar, despertando sospechas en la gente que lo veía pasar apurado, con pasitos cortos y rápidos y sin ver hacia los costados, apretando contra el pecho un paquete misterioso que no dejaba de ser de supermercado de estación de servicio. Se sentía como un ladrón a punto de ser descubierto, esperando que de un momento a otro alguien lo señalara con el dedo y gritara poniéndolo en evidencia. Por supuesto, nada de eso sucedió, pero cuando se sentó en la camioneta y cerró la puerta se sintió protegido, nuevamente anónimo, más aliviado. Sabía que era algo estúpido, pero era así.

Espejos del Tiempo, decía de manera un poco ampulosa el título del librito. El CD prometía clases prácticas de relajación y meditación. Lo hojeó un poco empezando por la biografía resumida del escritor, un psiquiatra americano que había visto la luz. Tenía unas ciento veinte páginas amarillentas y algunos dibujos hechos con una desvaída tinta marrón. La edición era del 2003.

Lo dejó entre los otros libros que había en el asiento del acompañante y pasó el termo al asiento de atrás. Entre Contes et Nouvelles de Émile Zola y Tristes tropiques, de Lévi-Strauss, el librito de Weiss lucía sin dudas un tanto menor. De todas maneras pensó que lo había rescatado de un exhibidor de ruta, en el que vaya uno a saber desde cuándo se estaba marchitando, para ir a parar a su biblioteca en Buenos Aires, lo que era un poco más digno para cualquier libro que se precie de tal, porque es allí, en una biblioteca, rodeado de sus congéneres, en donde deben estar los libros. O en las manos de un lector.

Dio arranque al motor y salió nuevamente a la ruta. Como era cerca ya del mediodía imaginó que viajaría más cómodo y sin tantos autos y camiones. El agua del mate se había terminado y no había vuelto a cargar el termo, nafta tenía de sobra y el sol del invierno calentaba plácidamente el interior. Se decidió a tener unas horas de marcha suave y pareja y entonces puso el CD en el reproductor para ver de qué se trataba. Hubo una música de fondo de mar, tal vez de Debussy, y para su sorpresa la voz misma del médico americano hablando en español comenzó a guiarlo en una primera relajación. Pero aunque lo intentó, era imposible relajarse con ese acento tan marcado que lo único que lograba era distanciarlo de lo que se decía, ponerlo en las antípodas: “Comience por concentrarse en su respiración…, adentrándose en eia…”, las doble eles vaya y pase, pero las erres arrastradasy las tés casi explosivas deformaban realmente el mensaje y lo distanciaban de él con la velocidad de un meteorito: “Con cada respiración, intérnese máis y máís... Profundice en un estaido sireno, relajado y hermoiso… Concéntrese en su respiración… Esta manera especial de respirar se iama respiración ioga”.

El tono era serio y profesional pero lamentablemente el efecto era cómico. Sin embargo, con el tiempo se fue acostumbrando y llegó un momento en el que pudo superar la distancia que le imponía la extraña pronunciación que lo guiaba. Valoró el esfuerzo del americano para hablar en español, pero concluyó que en su particular fisiología ellos estaban hechos para un solo idioma: el suyo, el inglés, los demás no les interesaban demasiado, eran extrañas vociferaciones de la tribu.

El libro decía que hacer estos ejercicios de relajación y meditación solos, es decir con la sola ayuda del CD, no entrañaba ningún peligro, aunque no deberían ser hechos mientras se estaba conduciendo. Sorprendido sintió de improviso que desde alguna parte un maestro Siruela lo señalaba con un dedo admonitorio. Reflexionó que en definitiva era un libro escrito por un yanqui y que él era argentino, y que como tal sabía que las reglas y recomendaciones están hechas sólo para ignorarlas o minimizarlas hasta que la realidad probara lo contrario, lo que en algún momento u otro siempre sucedía. Después de todo, pensó, cebarse mate solo durante horas a más de cien kilómetros de velocidad era una forma también de aislarse de la realidad, y que tan mal no le había ido. “Relaje sus músculos y sienta cómo va máis y máis hondo… Sienta cómo usted va cada véis máis hondo…” O era la voz de Weiss o la suavidad de la ruta en esos momentos pero le parecíaque se había finalmente relajado, que las cosas pasaban afuera como en una película en cámara lenta y que los camiones ya no tocaban bocina cada vez que los cruzaba. Era una sensación agradable. El libro decía que no había que tener miedo, que había que eliminar los prejuicios y mantener la mente abierta, y que esas prácticas había que realizarlas si era posible en soledad, aislado del ruido metálico de la realidad de todos los días y del murmullo mental de cada uno de nosotros. El susurro parejo de la marcha le llegaba apagado y el sol calentaba plácidamente la cabina. Sacó el CD y luego de echarle una mirada lo guardó dentro de su sobre en el libro. Buscó otro en la guantera. A los pocos minutos, desde el interior de su alma, Salinas deshojaba dulcemente Todavía pasan cosas.

Él no tenía miedo, pensó. Con la compra del libro creía haber si no eliminado por lo menos corrido un poco más lejos sus prejuicios y eso significaba, también, tener la mente un poco más abierta. Por lo demás, hacía tiempo que estaba solo.

8

El camino lo conocía de memoria. Los últimos años lo había hecho un gran número de veces y ahora era simplemente una parte menos activa del cerebro la que conducía el auto. Tomar avenida Maipú hacia Puente Saavedra, subirse a la general Paz hasta la salida en Balbín, bordear una parte del Parque Sarmiento y seguir de frente en suaves curvas, pasando luego por una callecitas con casas rodeadas por jardines cuidados que de alguna manera un poco confusa le recordaban la casa de un primo en El Palomar, a la que iba de tanto en tanto. Acaso fuera por los techos de tejas rojas a dos aguas y tanto verde en los alrededores, pensó, o por los pibes que en ese momento pateaban a la pelota en una placita o por aquellas chicas que se paseaban en bicicleta en una especie de vacación permanente. Y lo más sorprendente era que todo eso sucedía a escondidas, en el medio de una ciudad que en los últimos años plastificaba cada vez más a la tierra con su cemento. Así, a pocas cuadras de distancia, había una ciudad ruidosa y llena de personas y colectivos que se movían con espasmos violentos y que pasaban ocupados y reconcentrados para llegar, cuanto antes, allí a donde iban. Y aquí, mientras el auto daba con lentitud curvas entre las casas silenciosas y semejantes, sentía que había otra atmósfera, que se respiraba otro aire, que el tiempo transcurría con mayor lentitud. Lo que en realidad veía cada vez que hacía ese camino era un recuerdo de su infancia, un lugar donde quedarse a que pasara la tarde y que el sol se fuera apagando lentamente entre los árboles de la placita. Algo anacrónico, lo que Buenos Aires guarda siempre en alguna parte, esas zonas oblicuas y desplazadas que aparecen cuando uno menos lo piensa.

La entrada al CEMIC lo traía nuevamente de este lado de las cosas. Estacionaba el auto y entraba por una de las grandes puertas del hospital. Ahora, a la distancia, le parecía que todos los días habían sido con sol, brillantes como el blanco impoluto de los muros del edificio que tenía enfrente. Pero sabía que había habido días de lluvia y frío, y también de un calor aplastante y una humedad que apremiaba, de las que no dan descanso. Venía con su cerebro en automático, reconociendo el recorrido sin esfuerzo para dejar que la otra parte del cerebro (¿o del corazón?, como le decía Mabel) trabajara otras cosas, reconstituyera el delicado tejido de la memoria, el que en su a veces incomprensible entramado deja aparte lo que tiene que quedar ahí, fuera de nosotros, para recuperar otras, acaso banales, pero que le otorgan un sentido distinto a lo que uno hace. O por lo menos él así lo creía.