Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Heureux qui comme…

- Sprache: Französisch

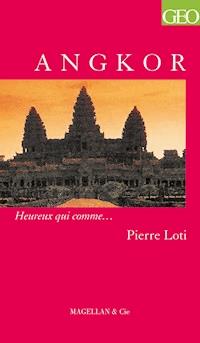

Un pèlerinage captivant qui nous invite à découvrir Angkor

C’est un rêve d’enfant que Pierre Loti (1850-1923) exauce lorsqu’il fait le voyage d’Angkor en 1901. En révélant au célèbre voyageur le sens de son existence, ce périple devient un pèlerinage, véritable leçon de sagesse que le crépuscule de la vie seul pouvait rendre lisible.

Les pensées mélancoliques du voyageur et les descriptions de ce site incomparable, témoin ultime de la civilisation khmère, se mêlent intimement pour créer un texte magnifique qui signe la naissance d’Angkor à la littérature occidentale.

Un pèlerin d’Angkor a été publié en 1911 et 1912 dans L’Illustration.

Entre autobiographie et roman historique, Pierre Loti partage ses impressions et nous invite au voyage

EXTRAIT

Je ne sais pas si beaucoup d’hommes ont comme moi depuis l’enfance pressenti toute leur vie. Rien ne m’est arrivé que je n’aie obscurément prévu dès mes premières années.

Les ruines d’Angkor, je me souviens si bien de ce certain soir d’avril, un peu voilé, où en vision elles m’apparurent ! Cela se passait dans mon « musée » d’enfant – très petite pièce, en haut de ma maison familiale, où j’avais réuni beaucoup de coquillages, d’oiseaux des îles, d’armes et de parures océaniennes, tout ce qui pouvait me parler des pays lointains. Or, il était décidé tout à fait à cette époque, par mes parents, que je resterais près d’eux, que jamais je n’irais courir le monde, comme mon frère aîné qui venait de mourir là-bas en Extrême-Asie.

A PROPOS DE LA COLLECTION

Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.

Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Pierre Loti, né le 14 janvier 1850 à Rochefort, est un écrivain et officier de marine français. Une grande partie de son œuvre est d'inspiration autobiographique. Il s’est nourri de ses voyages pour écrire ses romans : Tahiti, le Sénégal, le Japon ou encore la Turquie qui le fascinait énormément. Il a également exploité l'exotisme régional de la Bretagne dans ses romans.

Il est mort le 10 juin 1923 à Hendaye. Membre de l'Académie française, il est enterré à Saint-Pierre-d'Oléron sur l'île d'Oléron dans le jardin d'une maison ayant appartenu à sa famille après des funérailles nationales. Sa maison à Rochefort est devenue un musée.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La plus pesante montagne de pierres que les hommes aient osé entreprendre, depuis les pyramides de Memphis…

LE CRÉPUSCULE À ANGKOR

Présenté par Émilie Cappella

Pierre Loti (1850-1923) distinguait deux sortes de récits de voyage. La première, qui ne l’intéressait pas, consistait en une étude approfondie du pays concerné ; la seconde, qu’il a pratiquée toute sa vie avec talent, voulait saisir l’essence d’un pays par des notes brèves, les « impressions sténographiées du voyageur qui passe », écrit-il en préambule à un chapitre du Voyage de quatre officiers de l’Escadre internationale au Monténégro. C’est le caractère rapide et éphémère de l’impression qui lui donne toute sa valeur. Le regard n’a pas le temps de démasquer les apparences ni l’esprit de raisonner ; l’exotisme brut ne touche le voyageur qu’une seule fois avant de se fondre dans l’habitude. En passant, donc, Pierre Loti recueille des instantanés qu’il rassemble sans ordre en une « vue d’ensemble – vue bizarre, esquissée à grands traits, mais souvent juste ». Loti entend pénétrer les choses par une perception immédiate, comme s’il voulait accéder directement au mystère du monde, sans s’attarder sur les connaissances rationnelles des peuples et de l’histoire.

À première vue, il semble paradoxal que ce choix aille de pair avec le goût de l’éternel, de la permanence des choses. Car partout Loti s’éprend de ruines immobiles sur lesquelles le temps s’est figé, et il se passionne pour l’Islam, dont la répugnance au changement répond à son propre dégoût du progrès. Le paradoxe s’arrête là : quoi de surprenant à chercher des traces d’éternité dans le fugitif ? le signe discret de l’immuable dans le clinquant du progrès ? Pour atteindre l’essence religieuse des mondes, il ne faut pas tenter de crever l’apparence, mais en capter l’inaltérable beauté.

Une mélancolie inguérissable émane des textes de Loti. Cette quête spirituelle rencontre trop de fantômes, elle le mène souvent dans la lutte monumentale des hommes contre la mort. Là où survit le passé, les hommes apprivoisent la mort, par leurs charmes, leurs litanies, leur murmure. Ces charmes mortifères, Pierre Loti s’en imprègne, jusqu’à comprendre, avec le secret de l’immortalité, la vanité d’une telle quête.

Le désenchantement n’épargne pas même les ruines d’Angkor, pourtant rêvées par Loti depuis son adolescence. Après plusieurs siècles d’oubli dans la jungle, cette ville puissante, qui avait sans doute connu son apogée au XIIe siècle, est découverte en 1859 par le naturaliste français Henri Mouhot qui en publie la description dans la revue Le Tour du Monde. Ce récit est probablement à l’origine du rêve d’enfant de Pierre Loti, un rêve qu’il se remémore, écrit-il, comme la « prescience » de sa destinée : « Et j’eus cette fois la prescience très nette d’une vie de voyages et d’aventures, avec des heures magnifiques, presque un peu fabuleuses comme pour quelque prince oriental, et aussi des heures misérables infiniment. » L’officier de marine n’accomplira néanmoins ce voyage que quarante-deux ans plus tard, alors que Le Redoutable mouille au port de Saigon à l’automne 1901. Loti obtient de son amiral l’autorisation de faire le voyage d’Angkor. Le récit qu’il en publie dans L’Illustration en 1911 et 1912 étoffe largement le journal de ces deux semaines d’excursion. En fait, Loti n’a passé sur le site même d’Angkor qu’une journée et demie à la fin du mois de novembre. Mais les dix années qui se sont écoulées entre le voyage et son récit lui permettent d’intégrer son périple dans une vaste réflexion sur le sens de son existence. Les descriptions d’Angkor et les pensées mélancoliques du voyageur se mêlent intimement pour créer un texte magnifique qui signe la naissance d’Angkor à la littérature occidentale.

Curieusement, le sentiment premier du voyageur est la déception, une impression de banalité qui ruine le rêve d’enfant. À l’émerveillement imaginaire succède la confrontation spirituelle, mais réelle, de l’homme et de la jungle. Car Angkor se dissimule sous la pléthore tropicale, la densité de la faune et de la flore. Cette nature saturée, violente, n’héberge pas la ville en ruines, elle l’habite, l’envahit, la recouvre. Aussi le voyageur ne perçoit-il pas seulement des temples usés par le temps, mais le travail insidieux et mortel de la nature qui reprend ses droits sur la civilisation.

Le style de Loti n’impose pas tout d’un coup cette densité. Il n’a jamais été si maniéré, avec ses fleurs « pâlement roses », et la voûte du ciel « pâlement bleue ». C’est le style décadent qui convient peut-être le mieux pour dire la dégradation des choses abandonnées. La violence de la nature ne ressemble en rien à la violence technique moderne emblématisée aujourd’hui par l’explosion ; elle s’éprouve comme une force lente et inarrêtable, la force même de la vie qui persiste et prolifère sous de multiples formes.

Le monumental Angkor Vat fait une apparition ratée, « comme estompé sous l’éblouissement du jour ; on le voit mal, parce qu’il fait trop clair ». Et lorsque le « soleil de mort » laisse place aux ombres du crépuscule, c’est la mort encore qui obsède le récit, disséminée dans le vocabulaire des sensations, dans la moindre épithète. Le chemin du temple est une « avenue sinistre », le temple lui-même lui fait « lugubre accueil », il y trouve « les sourires cadavéreux de toute cette assemblée de bouddhas » et la forêt tropicale enferme Angkor dans ses « linceuls verts ». Ce que la forêt a enseveli, c’est le secret du déclin d’Angkor : « Voici où furent des palais, voici où vécurent des rois prodigieusement fastueux, de qui l’on ne sait plus rien, qui ont passé à l’oubli sans laisser même un nom gravé sur une pierre ou dans une mémoire. »

Une véritable bande-son accompagne la visite des temples. Les chansons inquiétantes et incompréhensibles des serviteurs, les psalmodies des bonzes, les bruits de la jungle… ce n’est pas le mouvement qui découpe le temps, mais le son et la lumière. Chaque instant est une nouvelle musique et une nouvelle ombre. C’est ainsi que le temps passe, là où règne l’immobilité des ruines et des bêtes qui les habitent : « Ces mornes immobilités m’intimident ; je n’étais pas préparé à ce silence d’attente, ni à ce ciel noir… Non, mon arrivée n’éveille aucun mouvement, aucun bruit, et même je ne perçois plus qu’à peine, au lointain, le chant de ces bonzes qui psalmodient sans trêve aux pieds du temple. »

De retour, dix ans plus tard, dans son musée d’enfant, il sent la même odeur de mort. Même les rêves d’enfant ne sont pas immortels et se couvrent de poussière. Cette triste découverte donne à Loti le sens du voyage d’Angkor comme d’une leçon de sagesse que le crépuscule de la vie seul devait rendre lisible. Le voyageur est devenu pèlerin en accédant enfin à lui-même et au sentiment religieux qui permet de contempler la mort : la « Pitié suprême ».

Un pèlerin d’Angkor a été publié par fragments en 1911 et 1912 dans L’Illustration.

ANGKOR

À Monsieur Paul Doumer

Cher ami,

Vous gouverniez là-bas – et avec quelles facultés merveilleuses ! – la dernière fois que j’y suis allé. Je dois à votre hospitalité exquise d’avoir pu, en très peu de jours, pénétrer jusqu’à Angkor ; veuillez donc accepter la dédicace de ce récit, comme un témoignage de mon affectueuse reconnaissance et aussi de mon admiration.

Et puis, pardonnez-moi d’avoir dit que notre empire d’Indochine manquerait de grandeur et surtout manquerait de stabilité, quand vous avez travaillé, si glorieusement et pacifiquement, pour lui assurer de la durée ! Que voulez-vous, je ne crois pas à l’avenir de nos trop lointaines conquêtes coloniales. Et je pleure tant de milliers et de milliers de braves petits soldats, qu’avant votre arrivée nous avons couché dans ces cimetières asiatiques, alors que nous aurions si bien pu épargner leurs vies précieuses, ne les risquer que pour les suprêmes défenses de notre cher sol français…

P. L.

I

Je ne sais pas si beaucoup d’hommes ont comme moi depuis l’enfance pressenti toute leur vie. Rien ne m’est arrivé que je n’aie obscurément prévu dès mes premières années.

Les ruines d’Angkor, je me souviens si bien de ce certain soir d’avril, un peu voilé, où en vision elles m’apparurent ! Cela se passait dans mon « musée » d’enfant – très petite pièce, en haut de ma maison familiale, où j’avais réuni beaucoup de coquillages, d’oiseaux des îles, d’armes et de parures océaniennes, tout ce qui pouvait me parler des pays lointains. Or, il était décidé tout à fait à cette époque, par mes parents, que je resterais près d’eux, que jamais je n’irais courir le monde, comme mon frère aîné qui venait de mourir là-bas en Extrême-Asie.

Ce soir-là, donc, écolier toujours inattentif, j’étais allé m’enfermer au milieu de ces choses troublantes, pour flâner plutôt que de finir mes devoirs, et je feuilletais des papiers jaunis, revenus de l’Indochine dans les bagages de mon frère mort. Des carnets de notes. Deux ou trois livres chinois. Ensuite un numéro de je ne sais quelle revue coloniale où était contée la découverte de ruines colossales perdues au fond des forêts du Siam ; il y avait une image devant laquelle je m’arrêtai saisi de frisson : de grandes tours étranges que des ramures exotiques enlaçaient de toutes parts, les temples de la mystérieuse Angkor ! Pas un instant d’ailleurs je ne doutai que je les connaîtrais, envers et contre tous, malgré les impossibilités, malgré les défenses.

Pour y songer mieux, j’allai m’accouder à la fenêtre de mon « musée », celle de toute la maison d’où l’on voyait le plus loin ; il y avait d’abord les vieux toits du tranquille voisinage, puis les arbres centenaires des remparts, au-delà enfin la rivière par où les navires s’en vont à l’océan.

Et j’eus cette fois la prescience très nette d’une vie de voyages et d’aventures, avec des heures magnifiques, presque un peu fabuleuses comme pour quelque prince oriental, et aussi des heures misérables infiniment. Dans cet avenir de mystère, très agrandi par mon imagination enfantine, je me voyais devenant une sorte de héros de légende, idole aux pieds d’argile, fascinant des âmes par milliers, adoré des uns, mais suspecté et honni des autres. Pour que mon personnage fût plus romanesque, il fallait qu’il y eût une ombre à la renommée telle que je la souhaitais… Cette ombre, que serait-ce bien ?… Quoi de chimérique et d’effarant ?… Pirate peut-être… Oui, il ne m’eût pas trop déplu d’être soupçonné de piraterie, tout là-bas, sur des mers à peine connues…

Ensuite, m’apparut mon propre déclin, mon retour au foyer, bien plus tard, le cœur lassé et les cheveux blanchissants. Ma maison familiale serait restée pareille, pieusement conservée, mais çà et là, percées dans les murs, des portes clandestines conduiraient à un palais de Mille et Une Nuits, plein des pierreries de Golconde, de tout mon butin fantastique. Et, comme la Bible était en ce temps-là mon livre quotidien, j’entendais murmurer dans ma tête des versets d’Ecclésiaste sur la vanité des choses. Rassasié des spectacles de ce monde, tout en rentrant, vieilli, dans ce même petit musée de mon enfance, je disais en moi-même : « J’ai tout éprouvé, je suis allé partout, j’ai tout vu, etc. » Et, parmi tant de phrases déjà tristement chantantes qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, l’une, je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir, celle-ci : « Au fond des forêts du Siam, j’ai vu l’étoile du soir se lever sur les grandes ruines d’Angkor… »

Un coup de sifflet, à la fois impérieux et doux, me fit soudain redevenir le petit enfant soumis qu’en réalité je n’avais pas cessé d’être. Il partait d’en bas, de la cour aux vieux murs enguirlandés de plantes. Je l’aurais reconnu entre mille : c’était l’appel coutumier de mon père, chaque fois que j’étais légèrement en faute. Et je répondis : « Je suis là-haut dans mon musée. Que veux-tu, bon père ? Que je descende ? »

Il avait dû entrer dans mon bureau et jeter les yeux sur mes devoirs inachevés.

– Oui, descends vite, mon petit, finir ta version grecque, si tu veux être libre après dîner pour aller au cirque. (J’adorais le cirque ; mais je peinais cette année-là sous la férule d’un professeur exécré que nous appelions le Grand Singe Noir, et mes devoirs trop longs n’étaient jamais finis.)

Donc, je descendis m’atteler à cette version. La cour, nullement triste pourtant, entre ses vieux petits murs garnis de rosiers et de jasmins, me sembla trop étroite, trop enclose, et je jugeai trop nébuleux, un peu sinistre même, le crépuscule d’avril qui y tombait à cette heure : j’avais en tête le ciel bleu, l’espace, les mers, et les forêts du Siam où s’élèvent, parmi des banians, les tours de la prodigieuse Angkor.

II

Samedi 23 novembre 1901Environ trente-cinq ans plus tard

Une pluie chaude, pesante, torrentielle, se déverse de nuages plombés, inonde les arbres et les rues d’une ville coloniale qui sent le musc et l’opium. Des Annamites, des Chinois demi-nus circulent empressés, à côté de soldats de chez nous qui ont la figure pâlie sous le casque de liège. Une mauvaise chaleur mouillée oppresse les poitrines ; l’air semble la vapeur de quelque chaudière où seraient mêlés des parfums et des pourritures.

Et c’est Saigon, une ville que je ne devais jamais voir, et dont le nom seul jadis me paraissait lugubre, parce que mon frère (mon aîné de quinze ans) était allé, comme tant d’autres de sa génération, y prendre les germes de la mort.

Aujourd’hui, il m’est depuis longtemps familier, ce Saigon d’exil et de langueur ; je crois même que je ne le déteste plus. Quand j’y étais venu pour la première fois – déjà un peu sur le tard de ma vie –, combien j’avais trouvé son accueil tristement étrange et hostile ! Mais je me suis fait à son ciel plombé, à l’exubérance de ses malsaines verdures, à la bizarrerie chinoise de ses fleurs, à son isolement au milieu de plaines d’herbages semées de tombeaux, aux petits yeux de chat de ses femmes jaunes, à tout ce qui est sa grâce morbide et perverse. D’ailleurs, je m’y sens déjà des souvenirs, comme un semblant de passé ; j’y ai presque aimé, j’y ai beaucoup souffert. Et dans son cimetière immense, envahi d’herbes folles, j’ai conduit plusieurs de mes camarades de campagne.

À mes précédents séjours, nous étions sur un perpétuel qui-vive, pendant des expéditions de guerre, en Annam, au Tonkin ou en Chine ; impossible de trouver le temps d’une profonde plongée dans l’intérieur du pays, vers ces ruines d’Angkor. Mais enfin, pour une fois, à Saigon me voilà au calme ; notre action maritime étant terminée dans le golfe de Pékin, le lourd cuirassé que j’habite est certainement amarré ici pour plus d’un mois, contre le quai nostalgique, près de cet arsenal morne et quasi abandonné où le sol est rouge comme de la sanguine sous des feuillées trop magnifiquement vertes.

Et c’est ce soir, après de si longues années d’attente, que je pars cependant pour ma visite aux grandes ruines. La pluie tombe sur Saigon, diluvienne comme d’habitude ; tout ruisselle d’eau chaude. Une voiture m’emmène au chemin de fer (il commence banalement, mon voyage) et fait jaillir à flots une boue rougeâtre, sur les torses nus des passants ou sur leurs habits de toile blanche. Autour de la gare, des quartiers où l’on se croirait en pleine Chine, bien plutôt qu’en une colonie française.

Le train part. Dans les wagons, on étouffe malgré l’arrosage de l’averse. Au crépuscule, qui est plus hâtif sous les épais nuages, il nous faut traverser d’abord de mélancoliques étendues d’herbe, que jalonnent tant de vieux mausolées chinois couleur de rouille ; toute la plaine des Tombeaux, où déjà l’on y voit gris ; n’était cette chaleur persistante, le soir de novembre sur cette steppe exotique serait pareil aux plus brumeux soirs de chez nous. Et ensuite la nuit nous prend, dans l’infini des rizières…

Après deux heures de course, le train s’arrête ; nous sommes à Mytho et c’est la tête de ligne, la fin de ce modeste petit chemin de fer colonial. Ici, changement à vue, comme il arrive en ces régions ; tous les nuages ont fondu au ciel, et le bleu nocturne s’étend limpide, merveilleux, avec son semis d’étoiles. Nous sommes auprès d’un grand fleuve tranquille, le Mékong ; pour me porter d’abord au Cambodge, en remontant ces eaux, une mouche à vapeur doit m’attendre par là, non loin. La route qui m’y conduit, le long de la berge, est comme l’avenue d’un parc soigné ; mais les arbres, qui la couvrent de leurs branches, sont plus grands que les nôtres, et les lucioles y font danser partout leurs feux légers. Paix et silence ; le lieu serait adorable, sans cette lourdeur de l’air toujours, et ces senteurs alanguissantes. Quelques lumières, en ligne parmi la verdure, indiquent les rues, les allées plutôt, de l’humble ville provinciale qui fut tracée d’un seul coup sur la plaine unie. Et comment dire