Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Angustia refiere el fracaso moral de un idealista vencido en mala lid por un vulgar seductor que le arrebata la mujer prometida. La novela se desarrolla en un ambiente afectivo que caracteriza al héroe principal, preso primeramente en las fatigas del trabajo cotidiano, luego en los pasajeros triunfos amorosos y al fi n en su desesperación de amante despechado. Los matices de unas a otras situaciones, el paso gradual o repentino de un estado al otro, el cruce de ideas y recuerdos y la trasposición de los planos en que transcurre el argumento sirven al autor para retratar la confusión que se adueña del personaje y acaba por aniquilarlo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COLECCIÓN POPULAR

961

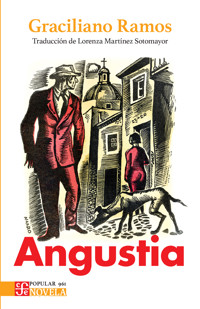

ANGUSTIA

GRACILIANO RAMOS

Angustia

Traducción de LORENZA MARTÍNEZ SOTOMAYOR

Primera edición en portugués, 1936 Primera edición en español (Tezontle), 1956 Segunda edición (Colección Popular), 2025 [Primera edición en libro electrónico, 2025]

Distribución mundial

Título original: Angústia

D. R. © 1956, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672

Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-8594-0 (rústica)ISBN 978-607-16-8867-5 (ePub)ISBN 978-607-16-8914-6 (mobi)

Hecho en México - Made in Mexico

ME LEVANTÉ hace cerca de treinta días, pero creo que todavía no me he restablecido completamente. De las visiones que me perseguían en aquellas largas noches unas sombras permanecen, sombras que se mezclan con la realidad y me producen escalofríos.

Hay criaturas que no soporto. Los vagabundos, por ejemplo. Me parece que crecieron mucho y, acercándoseme, no van a gemir mendicantes sino a gritar, a exigir, a quitarme cualquier cosa.

Ciertos lugares que me eran placenteros se han tornado odiosos. Paso por delante de una librería, miro con desagrado los escaparates y tengo la impresión de que se encuentran allí personas exhibiendo títulos y precios en los rostros, vendiéndose. Es una especie de prostitución. Una persona llega, observa encogiendo los hombros o frunciendo los labios a aquellos desconocidos que se amontonan detrás del cristal. Otro lanza una opinión a ciegas. Los mirones escuchan, salen. Y los autores, resignados, muestran las letras y los números, ofreciéndose como mujeres de la calle del Lodo.

Vivo agitado, lleno de terrores, con un temblor en las manos enflaquecidas. Las manos ya no son mías: son manos de viejo, débiles e inútiles. Las escoriaciones de las palmas cicatrizaron.

Imposible trabajar. Me dan un oficio, un informe para copiarlo a máquina en la oficina. Hasta las primeras diez líneas voy bien. De allí en adelante la cara abotagada de Julián Tavares aparece encima del original y mis dedos encuentran en el teclado una resistencia blanda de carne grasosa. Y entonces me equivoco. Procuro vencer la obsesión; me empeño en no usar la goma. Concluyo el trabajo, pero la resma de papel disminuye mucho. De noche cierro las puertas, me siento en la mesa del comedor, la muñeca endurecida y el pensamiento vacío, lejos del artículo que me pidieron para el diario.

Victoria rezonga en la cocina; ratas hambrientas remueven latas y trastos en la despensa, los automóviles hacen ruido en la calle.

En dos horas escribo una palabra: “Marina”. Después, aprovechando las letras de este nombre, compongo cosas absurdas: aire, mar, rima, arma, ira, amar. Unos veinte nombres. Cuando no consigo formar combinaciones nuevas, trazo garabatos que representan una espada, una lira, una cabeza de mujer y otros disparates. Pienso en individuos y en objetos que no tienen relación con los dibujos: trámites, presupuestos; el director, el secretario, políticos, burgueses, que me desprecian porque soy un pobre diablo.

Tipos imbéciles. Pasan días enteros intrigando en los cafés y haraganeando, los muy puercos. Cuando veo a esos canallas, me encojo, me pego a las paredes como una rata asustada. Como una rata, exactamente. Huyo de los comerciantes que sueltan enormes carcajadas, discuten de política y de chismes de burdel.

No puedo pagar el alquiler de la casa. El doctor Gouveia me agobia con cartas reclamándolo. Cartas enteramente inútiles, pero el doctor Gouveia no lo comprende. Están también el hombre de la luz, Moisés, prestamista; un pagaré de quinientos mil reales, renovado. Y cosas peores, mucho peores.

El artículo que me pidieron huye del papel; es verdad que tengo cigarro y alcohol, pero cuando bebo o fumo demasiado, mi tristeza crece. Tristeza y rabia. Aire, mar, ría, arma, ira. Pasatiempo estúpido.

El doctor Gouveia es un monstruo. Escribió cuando estudiante dos columnas que hizo publicar en un periódico sin importancia. Puso ese trabajo en un marco dorado y lo clavó en la pared, arriba del escritorio. Está lleno de errores tipográficos. Pero el doctor Gouveia no los nota. Su espíritu no tiene ambiciones. Sólo le interesa lo temporal: la renta de las propiedades y los pocos centavos que el Tesoro deja caer en su bolsillo.

No logro escribir. Dinero y propiedades me inspiran siempre violentos deseos de homicidio y otras violencias; las dos columnas mal impresas, el marco, el doctor Gouveia, Moisés, el hombre de la luz, comerciantes, políticos, el director y el secretario; todo se mueve en mi cabeza como una gusanera, sobre una cosa amarilla, grasosa y blanda que es, fijándose bien, la cara abotagada de Julián Tavares muy aumentada. Esas sombras se arrastran con lentitud viscosa, mezclándose, formando un ovillo enredado.

Al fin todo desaparece. Y, enteramente vacío, me quedo un tiempo sin fin ocupado en tachar las palabras y los dibujos. Engrueso las líneas, suprimo las curvas, hasta dejar en el papel algunos borrones largos, unas rayas muy negras.

Si pudiera, abandonaría todo y recomenzaría mis viajes. Esta vida monótona, aferrada al escritorio desde las nueve hasta al mediodía y desde las dos hasta las cinco, es estúpida. Vida de ostra. Estúpida. Cuando se cierra la oficina, me arrastro hasta el reloj oficial y luego me meto en el primer tranvía de Punta de la Tierra.

¿Qué estará haciendo Marina? Procuro apartarla de mí. Un viaje, embriaguez, suicidio… Pienso en mi cadáver, flaquísimo, mostrando los dientes, los ojos como dos guapurús sin piel, los dedos negros por el cigarro, cruzados sobre el pecho hundido.

Los conocidos dirán que yo era una buena persona y conducirán al cementerio, en un cajón barato, mi caparazón medio agusanado. En cuanto tomen y suelten las asas, alternándose en el deber piadoso y molesto de cargar un difunto pobre, procurarán saber quién será mi sustituto en el departamento de Hacienda.

Ahuyento esas lúgubres imágenes. Van y vuelven desvergonzadamente, y con ellas el recuerdo de Julián Tavares. Intolerable. Me esfuerzo por no pensar en esas cosas. No soy una rata, no quiero ser una rata. Intento distraerme mirando a la calle.

A medida que el tranvía se aleja del centro siento que me voy despejando. Tengo la sensación de que he emprendido un largo viaje del que no volveré nunca. Del lado izquierdo están las casas de la gente rica, de los hombres que me amedrentan, de las mujeres que usan pieles que cuestan millones. Junto a ellas Marina es una ratita. Del lado derecho, barcos. A veces hay varios anclados. Ruedan tranvías hacia la ciudad, que está invisible, allá arriba, lejos. Vida de ostra.

Hace quince años era diferente. El ruido de los tranvías no dejaba a la gente oír las campanas de la iglesia. Mi cuarto en el primer piso era un infierno a causa del calor. Por eso a la hora que otros huéspedes se marchaban a la escuela a estudiar medicina, yo me iba hasta el Paseo Público y leía, bajo los árboles, la sección de sucesos. Naturalmente la pensión se cerró y doña Aurora, que entonces ya era vieja, murió.

El calor aquí es también bastante fuerte. Y faltan plantas. Apenas, un poco apartados, algunos cocoteros enfurruñados, perfilándose, como si esperasen órdenes.

Ciudad grande, falta de trabajo. Mi cuarto quedaba junto a la escalera, y por la noche el olor a gas era insoportable. Cuando oscurecía, Dagoberto, estudiante y reportero, venía y arrojaba sobre mi cama un compendio de anatomía y una cesta de huesos.

El tranvía llega hasta el fin de la línea; regresa. Barrio miserable, casas de paja, niños enfermos. Barcos de pescadores; las chimeneas de los navíos, lejos.

Doña Aurora, que tenía apellido inglés, a las seis se recostaba en el aparador refunfuñando; agitaba los rizos blancos, clavaba los lentes en los huéspedes que comían demasiado y en los que llegaban retrasados. Había un muchacho de Minas, dispéptico, al que ella adoraba y quería casar con su nieta. Mientras los otros masticaban, Dagoberto olvidaba el plato y hablaba sobre los discursos de la Cámara.

Regreso a la ciudad. Los globos opalinos del Aterro iluminan el césped marchito y la playa blanca. Los erguidos cocoteros quedan atrás. Pienso en una dictadura militar, en desfiles, en disciplina. Los barcos también quedan atrás. La pensión, mi cuarto sofocado, el rostro ceñudo de doña Aurora y la cesta de huesos de Dagoberto desaparecen.

El tranvía pasa a espaldas de la Tesorería. Allí trabajo. Ocupación estúpida y quinientos mil reales de sueldo.

Calle del Comercio. Allí están los grupos que me molestan. Cuento las personas conocidas: casi siempre hasta los Martirios encuentro unas veinte. Me distraigo, olvido a Marina, separada de mí tan sólo por unas calles. Me aparto otra vez de la realidad, pero ahora no veo ya los navíos, el recuerdo de la ciudad desapareció completamente. El tranvía rueda hacia el oeste, se dirige al centro. Tengo la impresión de que va a llevarme a mi pueblo. Y ni siquiera percibo las casuchas miserables que trepan por el cerro, a la derecha, los placeres que tienen los pies en el lodo, junto al estero a la izquierda. Al irme acercando a Bebedouro me siento rejuvenecer. Marina, Julián Tavares, las tribulaciones que he sentido en estos últimos tiempos, nunca existieron.

Vuelvo a ser niño, veo de nuevo la figura de mi abuelo, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante y Silva, que alcancé viejísimo. Los negocios en la hacienda andaban mal. Y mi padre, reducido a Camilo Pereira de Silva, se quedaba días enteros haraganeando en una hamaca colgada en las estacas del portal, cortando hojas de maíz para cigarros, leyendo el Carlos Magno, soñando con la victoria del partido que el padre Ignacio encabezaba. Diez o doce reses, erizadas de garrapatas y moscardones, arqueaban el espinazo y comían mandacarús que el vaquero Amaro echaba en los cestos. El comején roía las estacas del corral y el viguerío de la casa. En el establo algunos animales balaban. Una carreta de bueyes se pudría bajo los árboles sin hojas. Habían amarrado al pescuezo de la perra Moqueca un rosario de mazorcas de maíz quemadas. Quiteria, en la cocina, hurgaba en cuencos llenos de cosas menudas, escondía hojas de tabaco en la alacena.

Yo andaba en el patio, arrastrando un cascabel, jugando al buey. Mi abuela, doña Germana, se pasaba los días hablando sola, regañando a esclavas que no existían. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante y Silva empinaba el codo de una manera terrible. A veces subía al pueblo, desarreglado, un camisón rojo encima de los calzoncillos de tela ordinaria, sombrero de palma, alpargatas y bastón. Los días santos, de vuelta de la iglesia, Domingos, que había sido su esclavo y ahora tenía una miscelánea, encontraba a su antiguo amo reclinado en el mostrador de Teotoninho Sabiá, bebiendo aguardiente y jugando a las cartas con los soldados. El negro era una persona completamente respetable. En horas solemnes usaba levita de indiana, cadena de oro que pasaba de un bolsillo a otro del chaleco y alpargatas a causa de sus callos, que no soportaban los zapatos. Bajo el sombrero hongo, la cabeza retinta, húmeda de sudor, brillaba como un espejo. Pero, a pesar de todo, cuando Domingos veía a mi abuelo en aquellas condiciones, le daba el brazo, lo llevaba a su casa, y le curaba la borrachera con amoniaco.

Trajano Pereira de Aquino Cavalcante y Silva vomitaba en la levita de Domingos y gritaba:

―¡Negro, tú no respetas nada a tu señor, negro!

Cuando el tranvía se detiene, esas viejas sombras desaparecen de repente, y veo cosas que no me despiertan ningún interés: los focos del alumbrado público, espaciados, parpadeando tristes, tan tristes como luces de cementerio; un palacio transformado en albergue de vagabundos, tinieblas, tierras en espera de labor, taludes cortados a tajo en el monte; la fachada de una fábrica de tejidos y, de vez en cuando, a través del ramaje, pedazos de pantano, cenicientos. A medida que nos acercamos a la terminal, las paradas son menos frecuentes. Los postes pintados de blanco pasan corriendo, el tranvía está casi vacío, los recuerdos de mi infancia se precipitan. Y la decadencia de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante y Silva se precipita también.

Estaba llegando al siglo cuando comenzó a declinar. Encogido en la cama de cuero crudo, se orinaba todo, se contaba los dedos de los pies y caía en la modorra. De repente despertaba sobresaltado:

―¡Señorita Germana!

Mi padre abandonaba su Carlos Magno, abría la tabaquera, dejaba la hamaca, impaciente:

―¿Qué hay?

―Hombre, ¿no vas a decirme en dónde está tu madre? Hace más de una hora que estoy llamando a esa mujer.

―Murió.

―¿Qué me estás diciendo? ―se sorprendía el viejo abriendo mucho los ojos casi ciegos. ¿Cuándo fue eso?

Camilo Pereira de Silva se molestaba:

―Déjese de tonterías. Se murió el año pasado.

―¡Tanto tiempo!, ―decía Trajano. Y ustedes callados…

Se ponía a jugar con los dedos y se dormía. Quince minutos después ya estaba berreando:

―¡Señorita Germana!

Acabó en una agonía leve que no quería tener fin. Y fue enterrado en la cripta desmantelada que nuestra familia tenía en el cementerio del pueblo. El negro Domingos tomó la agarradera del cajón y dijo a mi padre que la muerte era una trampa. Fuimos a vivir al pueblo. Me pusieron en la escuela de don Antonio Justino, para desasnarme, pues, como dijo Camilo cuando me llevó al maestro, yo era un caballo de diez años y no conocía ni cuál era la mano derecha. Aprendí a leer, el catecismo, la conjugación de los verbos. El profesor se dormía durante las clases. Y nosotros bostezábamos mirando las paredes, esperando que un rayo de sol llegara a la manecilla de lápiz que marcaba las dos. Salíamos en algazara. Yo me iba a jugar al trompo, solito, o a echar cometas. Siempre jugué solo.

Una llovizna pertinaz azota las hojas del mango que sombrea el fondo de mi patio; el agua empapa el suelo, blando como tierra de cementerio, algo desagradable me persigue sin fijarse claramente en mi espíritu. Me siento enojado, molesto.

Bajo la lluvia irritante, que es una especie de neblina pegajosa, el mango del patio y los rosales de la casa vecina casi no se ven.

Corrijo un artículo que Pimentel me pidió, artículo escrito contra mi voluntad, sólo para no disgustarlo. Felizmente la idea del libro que me persigue a veces días y días desapareció.

Pienso en el maestro Domingos, en el viejo Trajano, en mi padre. No sé por qué los removí, tan remotos, diluidos en tantos años de separación. No tienen ninguna relación con las personas y las cosas que me circundan.

Releo con desagrado el artículo que voy a dar a Pimentel.

Los viejos difuntos me importunan. Debe ser a causa de la lluvia. En los largos meses de aquellos inviernos de la sierra, me quedé muchas veces tardes enteras sentado a la puerta de nuestra casa en el pueblo, mirando a la calle que desaparecía bajo una sábana blanca de agua pulverizada. La llovizna entraba en la sala, los muebles y la ropa de la gente parecían cubrirse de puntitas de alfileres. De tiempo en tiempo un bulto embozado pasaba por la acera. El viejo Acrisio, con la pipa en la boca, se acercaba a la ventana para charlar con mi padre. No entraba: daba algunas noticias, restregándose las manos, aguantando aquellas gotitas que no mojaban, que apenas le humedecían el abrigo y la bufanda de lana roja.

Ahora la lluvia es un poco diferente y la neblina menos densa. De vez en cuando el agua golpea en el tejado con fuerza; después continúa tamizada ocultando el jardín de la casa vecina.

Si Marina tuviese la idea de bañarse allí a esa hora de la tarde, yo no le vería el cuerpo. Tal vez viera apenas una sombra, como sucede en el cinematógrafo cuando presentan mujeres desnudas. Este pensamiento raro: Marina desnuda, temblando, cubierta de gotitas de agua, me entretiene durante algunos minutos.

Me gustaba bañarme así cuando era niño. Apenas la tormenta tronaba en el cielo, ya me preparaba. A veces la preparación duraba tres días. La tormenta se desencadenaba sobre el mundo, los relámpagos se sucedían con furia. Quiteria se escondía en la casa, ofrecía hojas de tabaco a Santa Clara, escondía la cabeza bajo los cobertores y gritaba: “¡Misericordia!”, mi padre dejaba la novela, nervioso, y Trajano Pereira de Aquino Cavalcante y Silva invocaba a la señora Germana, que había muerto. Cuando el aguacero llegaba, el cuero crudo de la cama del viejo Trajano se convertía en colador: tantas goteras había; la hamaca sucia de Camilo hedía a chivo; los animales de la hacienda venían a abrigarse en el portal; el suelo de tierra batida quedaba todo cubierto de excremento.

Yo tiraba las alpargatas, me arrancaba del cuerpo la sucia camisita de algodón, cogía un palo de escoba, montaba en él a caballo y salía galopando, tacatá, tacatá, tacatá, hasta el fin del patio en donde había tres árboles. Repetía el ejercicio lleno de loca alegría, gritaba a los animales del corral, que se mojaban como yo. Fatigado, saltaba al lomo del caballo, viejo y miserable, galopaba hasta el Ipanema y me arrojaba al Pozo de la Piedra. Las serpientes se bañaban con la gente, pero dentro del agua no mordían.

El Pozo de la Piedra era un estanque enorme. Antes de caer en él, el Ipanema tenía dos metros de ancho y se arrastraba bajo las matas de algunos zapotes sin hojas.

Cuando todavía no sabía nadar, mi padre me llevaba allí, me tomaba de un brazo y me arrojaba a un lugar profundo. Me sacaba y me dejaba respirar un instante. En seguida repetía la tortura.

Con el correr del tiempo aprendí a nadar con los animales y me libré de eso. Más tarde, en la escuela del maestro Antonio Justino, leí la historia de un pintor y de un perro que moría ahogado. Y para mí, era en el Pozo de la Piedra donde acontecía el desastre. Siempre me imaginé al pintor con la cara de Camilo Pereira de Silva, y al perro parecido a mí.

Si yo pudiera hacer lo mismo con Marina: ahogarla despacio, sacándola a la superficie cuando estuviera perdiendo el aliento, prolongar el suplicio un día entero…

Bajo la lluvia, el mango del patio está todo blanco. En la cocina el loro bate las alas, sacudiendo las salpicaduras del agua proveniente de una gotera. Acaricio el pelo blando de mi gato moro, que duerme enroscado en una silla. Las malas ideas desaparecen. Marina desaparece.

Me pongo a vagar con el pensamiento por el pueblo distante, entro en la iglesia, escucho los sermones y los desahogos que el padre Ignacio predicaba a los rancheros: “¡Largo de aquí, gentuza! ¡Hijos de perra y puerco!” Me siento en el paredón del aljibe, oigo la cantilena de los sapos. Veo la figura siniestra de don Evaristo ahorcado y los hombres que iban a la cárcel amarrados con cuerdas.

Me acuerdo de un hecho, de otro hecho anterior o posterior al primero, pero los dos me vienen juntos. Y los tipos que evoco no tienen relieve. Todo mezclado, confuso. Enseguida los dos acontecimientos se distancian y entre ellos nacen otros acontecimientos que van creciendo hasta darme una mediana noción de la realidad. Las facciones de las personas ganan nitidez. De toda aquella vida había en el espíritu vagos indicios. Salieron del entorpecimiento reminiscencias que la imaginación completó.

La escuela era triste. Pero durante las lecciones, de pie y cruzado de brazos, escuchando el parloteo del maestro Antonio Justino, yo veía al otro lado de la calle una casa que tenía siempre la puerta abierta de par en par mostrando la sala, el corredor y el patio lleno de rosales. Vivían allí tres viejas que parecían hormigas.

Había rosas en todos los rincones. Los tiestos se cubrían de grandes manchas rojas. Mientras una de esas hormigas, con las mangas remangadas, escarbaba la tierra del jardín, podaba, regaba, las otras andaban atareadas llevando brazadas de rosas.

De aquí también se ven algunos rosales maltratados en el patio de la casa vecina. Entre esas plantas, a principios del año pasado, vi a Marina por vez primera: sudada, los cabellos echaban fuego.

Aquí están nuevamente gritando mis deseos. Se callan acobardados, se vuelven inofensivos, se transforman, corren hacia el pueblo recompuesto. Un escalofrío me atraviesa la espina, me paraliza los dedos sobre el papel. Naturalmente son los deseos los que hacen esto, pero lo atribuyo a la lluvia que golpea en el tejado y al recuerdo de aquel fino tamiz que descendía del cielo días y días.

Mi padre dormitaba, recostado en el mostrador. En la sala de nuestra casa, detrás de la tienda, yo repasaba las lecciones, entorpecido. Mirando por la ventana veía en la calle a mi vecino Joaquín Sabiá, en cuclillas, haciendo casa de arena mojada. Había un gran silencio, un silencio incómodo. A veces me ponía a toser, para convencerme de que no me había quedado sordo.

Era como si la gente hubiera abandonado la Tierra. De repente surgían voces extrañas. ¿Qué eran? Todavía hoy no lo sé. Voces que iban creciendo, monótonas, y me causaban miedo. Un alarido, una queja, un enorme clamor, siempre en el mismo tono. Las calles se llenaban, la sala se llenaba; y yo tenía la impresión de que el gemido lastimero salía de las paredes, salía de los muebles. Me tapaba los oídos para no percibir aquello: las voces continuaban, cada vez más fuertes. ¿Qué sería? Intentaba descubrir la causa del extraordinario lamento. Suponía que eran patos graznando, aunque nunca antes hubiera oído la voz de los patos. También me inclinaba a admitir que fueran sapos. Pero los sapos del aljibe de la Peña cantaban de otra forma. No podían ser sapos. La verdad es que siempre me pregunté si realmente oía aquel gran barullo diferente de otros ruidos.

¿Me lo pregunté entonces o después? No sé.

Me he esforzado en volver a ser niño y como consecuencia mezclo cosas actuales y cosas de antaño.

Pienso en la muerte de mi padre. Cuando regresé de la escuela, estaba estirado en un diván, cubierto con una sábana blanca que le tapaba todo el cuerpo hasta la cabeza. Sólo quedaban fuera los pies, que sobresalían por uno de los extremos del diván, pequeño para el difunto demasiado grande. Muchas personas habían tomado posesión de la casa: Rosenda la lavandera, el padre Ignacio, el cabo José de la Luz, el viejo Acrisio.

Fui a sentarme en una prensa de harina que había en el fondo del patio. Intenté llorar, pero no tenía ganas. Estaba espantado, imaginándome la vida que iba a soportar, solito en este mundo. Sentía frío y lástima de mí mismo. La casa era de los otros, el difunto era de los otros. Yo estaba allí como un animalito abandonado, encogido en la semipodrida prensa. Oía el ruido de un despepitador de algodón, cercano, en Cavala-Morto. Y veía el corredor de nuestra casa, por donde pasaban la sotana del padre Ignacio, el uniforme del cabo José de la Luz, el vestido rojo de Rosenda y el abrigo del viejo Acrisio.

¿Qué iba a ser de mí, suelto en el mundo? Pensaba en los pies de Camilo Pereira de Silva, sucios, con tendones del grueso de un dedo, llenos de nudos, las uñas moradas. Eran flacos, huesudos, enormes. El resto del cuerpo estaba debajo de la sábana blanca, que hacía un pliegue entre las largas piernas. Yo no podía tener nostalgia de aquellos pies horribles, llenos de callos y juanetes. Procuraba llorar; recordaba los clavados en el Pozo de la Piedra, las primeras lecciones del alfabeto, que me acarreaban coscorrones y reglazos. Deseaba en vano sentir la muerte de mi padre. Todo aquello era desagradable. “Este es un caballo de diez años y no conoce ni cuál es la mano derecha.”

Ahora tenía catorce años, conocía mi mano derecha y los verbos.

Regresé a la sala de putillas. Nadie me vio. Camilo Pereira de Silva continuaba escondido debajo del trapo blanco, que presentaba en el lugar de la cara una mancha roja cubierta de moscas. Rosenda quemaba espliego en un pedazo de teja. Don Acrisio no servía para nada. Era imposible saber en dónde fijaba sus ojos el padre Ignacio, duros, de vidrio, inmóviles en las órbitas oscuras. Nadie me vio.

Me quedé en un rincón, comiéndome las uñas, mirando los pies del muerto, largos, planos, amarillos.

Siempre sofocando los pasos, me dirigí nuevamente al fondo del patio, con miedo de aquella gente que ni siquiera me había mandado a buscar a la escuela para asistir a la muerte de mi padre. Hasta la negra Quiteria se olvidó de mí. Al pasar por la cocina, la encontré meneando las ollas y quejándose. Me senté en la prensa, cansado, con dolor de estómago. ¿Qué iría a hacer por allí a ciegas, pequeño, tan pequeño que nadie me veía? Me recosté en la pared, me escurrí sobre la madera apolillada, y me dormí pensando en los clavados del Pozo de la Piedra, en los reglazos y en los pies de Camilo Pereira de Silva. Y, mientras dormía, oía la cantiga de los sapos en el aljibe de la Peña, el rumor de los intrusos que se amontonan en el corredor, el ruido de la despepitadora de algodón en Cavalo-Morto. Las voces me llegaban confusas y no lograba captar su sentido. Visiones también. Veía la casa de la hacienda, arruinada, los animales languideciendo de morriña, el gruñir de la pocilga, relámpagos cortando el cielo. La lluvia caía, yo andaba por el patio, desnudo, montado en un palo de escoba. Me despertó Rosenda, que me traía una taza de café.

—Muchas gracias, Rosenda.

Y comencé a sollozar como un desagraciado.

Desde ese día he recibido muchas patadas. También encontré algunas personas que me hicieron favores. Pero hasta hoy, que yo recuerde, nada me enterneció tanto como aquel brazo estirado, aquel manso hablar que me despertaba.

—Gracias, Rosenda.

Se llevaban el cadáver de Camilo Pereira de Silva.

Corrí hacia la sala llorando. La verdad es que lloraba a causa de la taza de café de Rosenda, pero conseguí engañarme y me evité remordimientos.

En la casa oscura, llena de los lamentos de Quiteria, no encontré sosiego. Me quedé dormido de madrugada.

Al día siguiente los acreedores echaron mano de lo que encontraron. Tipos desconocidos entraban en la tienda, medían piezas de tela. Llegaban con el sombrero puesto, con el cigarro en la boca, invadían los cuartos, maldecían. Enterrar a los muertos, obra de misericordia.

El muerto había sido enterrado. El padre Ignacio y los otros desaparecieron. Y los hombres pisaban fuerte, se llevaban las mercancías, se llevaban los muebles, no me miraban, ni miraban a Quiteria, que se encogía gimiendo: “¡Misericordia!”, como cuando la tormenta se desataba en el cielo y los animales iban a abrigarse en el portal de la hacienda.

Pasé la noche en un rincón del comedor, en una hamaca percudida, con la cabeza debajo del cobertor, con miedo por el alma de Camilo Pereira de Silva. Pensaba en la hamaca tendida en el soportal, en el Pozo de la Piedra, en el patio blanco en donde se arrastraban las serpientes de cascabel. Todo tenía ahora otro dueño. El comején seguía royendo las estacas del corral y las vigas de la casa, la carreta de bueyes se pudría bajo los árboles, los puercos gruñían en la pocilga. Pero la sombra del viejo Trajano no jugaba con los dedos de los pies, el vaquero Amaro no cortaba mandacarús para el ganado, la perra Moqueca había muerto, Camilo Pereira de Silva no hojeaba la novela.

¿Qué estaría haciendo el alma de Camilo Pereira de Silva? Probablemente rondaba por la casa, entraba a través de las puertas cerradas, miraba las alacenas vacías. Las otras almas más antiguas, Trajano, don Evaristo, doña Germana, no me atemorizaban; pero aquella, tan cercana, todavía agarrada al cuerpo, me hacía temblar. El sudor me corría por el rostro. ¿Cómo estarían los pies de Camilo Pereira de Silva? Seguramente estaban hinchados, verdes, con partes negras.

El señor Ivo, silencioso y hambriento, viene a visitarme. Hace cariños al gato y al perico, lisonjea a Victoria y consigue un hueso en la cocina. No quiero verlo, bajo los ojos para no verlo.

Me quedo en pie, apoyado en la mesa del comedor, mirando por la ventana, la puerta abierta, los escalones de cemento que dan al patio. Agua estancada, basura, el arriate de lechugas amarillas, la sombra del mango. Al fondo, por encima de la cerca baja, se ven barricas, montones de cisco, pedazos de vidrio, un hombre triste que llena toneles bajo un cobertizo, una mujer flaca que lava botellas.

No se ve al señor Ivo: oigo la voz áspera de Victoria y esto me desagrada. Entro en el cuarto, busco un refugio en el pasado. Pero no me puedo esconder enteramente en él. No soy lo que era en aquel tiempo. Me falta tranquilidad, me falta inocencia, estoy hecho un trapo que la ciudad desgastó demasiado y ensució.

Fumo. Asisto a una discusión del barbero Andrés Laerte con el comerciante Felipe Benigno. Las palabras me llegaban casi apagadas, sin sentido. Es probable que no digan nada. Felipe Benigno está un poco borroso: sólo percibo claramente de él las barbas blancas y los ojos pequeños. Pero la figura de Andrés Laerte es bastante nítida. Parece un gato; anda alrededor del otro como si estuviera preparando un salto para apresarlo. Tiene un delantal manchado de sangre, un bigotito ralo y dice “¡Puf!” Don Bautista, en bata, pasea en la acera, con las manos a la espalda. Doña Concepción, mujer de Teototinho Sabiá, prepara maíz para la comida. Carcará suelta unas risotadas que se oyen en el otro extremo de la calle. El juez de derecho cuenta al vicario historias de pumas y cocodrilos del Amazonas. El cabo José de la Luz, en la puerta del cuartel, esparce tristezas:

Senté plaza. Me hice guardia

por ser amigo de distinguidos uniformes…

La campana de la iglesia toca la primera llamada del avemaría.

No, no es la campana de la iglesia, es el reloj del comedor. Ocho y media. Necesito vestirme de prisa, llegar a la oficina a las nueve. Me visto, me pongo los calcetines al revés y salgo corriendo. Me detengo sobresaltado, me parece que me faltan prendas de vestir. Me asaltan dudas idiotas. ¿Estaré en la puerta de la casa o ya habré llegado a la oficina? ¿En qué punto del trayecto me encuentro? No tengo conciencia de los movimientos, me siento liviano. Ignoro cuánto tiempo me quedo así.

Probablemente un segundo, pero un segundo que parece una eternidad. Está claro que todo el desarreglo es interior. Por fuera debo ser un ciudadano que va hacia su fastidioso trabajo, un Luis de Silva cualquiera. Me pongo en marcha, atravieso la calle a grandes zancadas.

A pesar de todo, tengo la impresión de que los transeúntes me miran espantados por estar inmóvil.

Inmóvil. Camilo Pereira de Silva también estaba inmóvil, bajo tierra. Doña Concepción venía a ofrecerme de comer. Las niñas, las señoritas María y Teresa, procuraban consolarme. Me retraía como un animal arrinconado, cerraba los oídos a los consuelos, cerraba los ojos, me tocaba la cabeza y sentía la dureza de los huesos, estiraba los dedos y oía el sonido de los huesos.

—Gracias, muchas gracias.

No necesitaba nada. Los huesos de Camilo Pereira de Silva se descoyuntaban en el pudridero de la tumba, y su alma ya no me daba miedo. Era un alma que envejecía y estaba fuera de la tierra, probablemente en el purgatorio. Quiteria rezaba en voz alta en la cocina:

—Ofrezco este padrenuestro y esta avemaría por las almas del purgatorio.

Era allí en donde debía estacionarse una parte de mi padre, a purgar restos de pecados. Pecados leves. Si acaso un poco de pereza. Por eso yo aguantaba hambres y oía las quejas de Quiteria.

¿De qué lado quedaría el purgatorio? Don Antonio Justino no sabía. Ni yo. Sabía dónde estaban Río de Janeiro, São Paulo, Minas, lugares que me atraían, que atraen a mi raza vagabunda y quemada por la sequía. Resolví desertar a una de esas tierras lejanas. Abandoné el pueblo, con un hatillo bajo el brazo y los libros de la escuela. “Adiós, doña Concepción. Muchas gracias por la comida con que me mató de hambre. Adiós, Joaquín Sabiá, doña María, Teresa. Adiós, Quiteria, Rosenda, cabo José de la Luz.” Y comencé a andar lentamente por el camino estrecho, alejándome del pueblo adormecido.

Comienzo a andar deprisa temiendo llegar retrasado. Tontería. Probablemente aquello pasó en un segundo. Me parece que una cámara me fijó en una instantánea. Quedaré así, con la pierna erguida, la cartera bajo el brazo, el sombrero calado.

Luis de Silva en camino a la oficina, fantaseando, pensando en los muertos.

Este mes hice un sacrificio: di dinero a Moisés el prestamista para disminuir mi cuenta. El doctor Gouveia que tenga paciencia: que espere unos días más. Dejaré de ir por la calle del Sol para no encontrarlo. Lo que no puedo es seguir escondiéndome de Moisés. Me escondí; pasé algunas semanas sin ir al café, receloso de encontrarme con el judío, a pesar de que me gusta ir al café, y paso allí una hora al día, mirando las caras.

Está el grupo de los médicos, el de los abogados, el de los comerciantes, el de los empleados públicos, el de los literatos. Algunos individuos pertenecen a más de un grupo, otros circulan, buscando amistades provechosas. En aquel espacio de diez metros se forman varias sociedades con caracteres perfectamente definidos, muy distanciadas. La mesa en que me siento está al pie de la vitrina de los cigarros. Es un lugar incómodo: las personas que entran y salen tropiezan con mis piernas. A pesar de todo no podría sentarme dos pasos adelante, porque a las seis de la tarde llegan los magistrados. Es agradable observar a esa gente. Por unos cuantos centavos, me paso allí una hora, encogido junto a la puerta, distrayéndome.

Últimamente tuve necesidad de renunciar al café, a causa de Moisés. Él también me esquivaba. Hace días se tropezó conmigo al doblar una esquina y palideció, balbuciendo en su tartajosa lengua:

—¡Hola! ¿Cómo estás? Tengo mucha prisa.

Es un pésimo cobrador. Le di este mes cien mil reales para acabar con esas humillaciones. Pero todavía debo mucho, ni siquiera sé cuánto. La culpa es mía. Cuando me vendió las telas, Moisés fue franco:

—Esto es caro como el diablo. Harías mejor negocio comprándolas al contado en otra tienda.

Pero yo estaba en la inopia y necesitaba adquirir aquellos trapos para Marina. Desde entonces sudo para reducir la deuda. Cuando me atraso, Moisés me huye. Ahora, después de recibir la plata, me dijo que con eso las mercancías quedaban pagadas. Desgraciadamente no había podido rebajar nada, porque los retazos que vende son del tío, judío verdadero.

—Está bien.

Y la vergüenza desapareció. A las seis estábamos de nuevo sentados junto a la vitrina de los cigarros. Moisés hablaba mucho, desquitándose del silencio en que estuvimos últimamente. Trata de encontrar la palabra, se rasca la cabeza, frunciendo los labios en un gesto que le hace mostrar los anchos dientes y dice:

—¿Me entiendes?

Sí, entiendo, aunque él tenga una sintaxis de miedo y una pronunciación increíble. Da rodeos fatigosos, falsea el sentido de las palabras y usa esdrújulos de manera insensata. Lo escucho. Mis oídos son suyos, mis ojos para las figuras habituales del café. Los ojos están casi invisibles bajo el ala del sombrero, y una hoja de la puerta me oculta el cuerpo. Una criatura insignificante, una chinche social, tímida, encogida, para no ser empujada por los que entran y salen.

Cerca, un ricachón habla alto, y con los codos sobre el mármol ocupa, en la sala estrecha, un espacio excesivo. En el grupo de la justicia las palabras caen medidas, pesadas, y los gestos son lentos. Más allá dos políticos murmuran y miran a uno y otro lado.

Moisés comenta el periódico. Nunca he visto a nadie leer con tanta rapidez. Recorre las columnas con el dedo y para en el punto que le interesa. Convierte, saltándose renglones, aquella prosa en una lengua extraña, relaciona el contenido con lecturas anteriores y pasa adelante. Es un dedo inteligente el de Moisés. El resto del cuerpo tiene poca importancia: los hombros estrechos, la joroba, los dientes mostrándose en una sonrisa inexpresiva. Lo que la gente nota es el dedo. El dedo y la voz silbante, descontenta, siempre anunciando desgracias. Moisés es un búho. Se imagina que todo va a acabar, todo, comenzando por el tío, que estafa a los clientes. Y yo creo en Moisés, que no ampara sus opiniones con la palabra del Señor, como los antiguos: cita libros, argumenta. Predica la revolución, por lo bajito, y trae los bolsillos llenos de folletos incendiarios.

De repente se calla, pues el jefe de la policía entró y comenzó a murmurar con los políticos. El dedo de Moisés desaparece entre las hojas del periódico, el revolucionario se esconde detrás de una sonrisa inexpresiva. Cobardía. Aparto este pensamiento severo.

Moisés no tiene madera de héroe: es apenas un sujeto bueno e inteligente. Por eso hice el sacrificio de darle cien mil reales, que van a trastornarme el presupuesto.

Estaba tan abandonado en este desierto… Sólo se dirigían a mí para darme órdenes:

—Luis, sería bueno modificar esta información. Corrija esto, Luis.

Aparte de eso, el silencio, la indiferencia. Me agradaban los pasajeros que me pisaban los pies, en los tranvías, y se volvían, atentos:

—Perdón, perdón. Discúlpeme, por favor.

—Sin duda, no faltaba más.

O bien:

—¿Tiene la bondad de decirme en dónde queda la calle de Apolo?

—Encantado, señora. Para allá vamos. Es mi camino.

Ahora estoy frente a un amigo, amigo que no me da importancia, es verdad, amigo entregado a las noticias extranjeras, pero que me costó cien mil reales. Me parece que hasta cierto punto Moisés es propiedad mía. Los cien mil reales me van a hacer mucha falta.

Me estremezco: el doctor Gouveia entra en el salón, camina hacia la vitrina de los cigarros.

—¿Vamos afuera, Moisés?

Dos minutos después estamos sentados en un banco de la plaza Montepío. Aquí hay calma, aquí no vienen ciertos individuos impertinentes. Lo que me desagrada es entrever en los bancos del centro, que el follaje disfraza mal, parejas enlazadas. Siento furores de moralista. ¡Perros! ¡Amándose en público, descaradamente!

¡Perros! Tiemblo de indignación. Después me desinflo: creí ver entre el follaje al bulto de Marina. Fue una ilusión, pero la imagen permanece. ¡Cochinos!

Moisés habla de políticos reaccionarios. Me enfurezco:

—¡Malhechores! ¡Ladrones!

Ahora Moisés cuenta las persecuciones a los judíos en Europa. Me acuerdo de su tío y me digo que probablemente la narración es exagerada. Si Moisés no fuera inteligente, seguramente muchos de aquellos hechos no existirían. Sufrimientos. Iniquidades.

—¡Aquí tenemos tanto de eso! Pero somos fatalistas, estamos acostumbrados y no tenemos imaginación como otros.

Comienzo a hablar sobre mi vida errante, de hacienda en hacienda, convertido en maestro de niños. Cuando terminaba de enseñar todo lo que don Antonio Justino me enseñara, pasaba a otra escuela. Tenía que comer. Después el cuartel. Todas las mañanas los ejercicios: “¡Media vuelta! ¡Marchen!” Las piezas del fusil, marchar en el lodo, la bandera nacional, el himno, las tarimas sucias, los desahogos del sargento. Luego el puesto de corrector de imprenta: seis horas de trabajo en la noche, los ojos ardiendo junto a un foco de cien vatios, una miseria de salario, multas, penalidades.

Y cosas peores, que me avergüenzan y no cuento a Moisés. Frecuente falta de trabajo, las boquillas del pantalón roídas, el estómago roído, noches pasadas en un banco, importunado por el guardia. Husmeaba al provinciano de lejos, conocía al nordestino por la ropa, por el color desteñido, por la pronunciación. Y lo asaltaba:

—Un hijo del Nordeste, perseguido por la adversidad, apela a su generosidad, Su Excelencia.

Valiosa la limosna:

—Traigo una novela entre mis papeles. Compuse un libro de versos, un libro de cuentos. Me veo obligado a recurrir a mis coterráneos hasta acomodarme, hasta que pueda editar mis obras. Recibía, con una sonrisa, el níquel y el gesto de desprecio. La tasca hedía a vino agrio, y el gallego, con zapatos de suela de madera, cubierto de manchas, era asqueroso.

Más tarde, ya aquí en Maceió, gastando suelas por las oficinas: humillaciones, reverencias, mentiras, a la caza de una buena recomendación.

—Escribí mucho atacando a la vieja república, doctor; me sacrifiqué, me endrogué, estuve preso a causa de mi ideología, doctor.

Al fin, para librarse de mí, me arrojaron este hueso que voy royendo con odio.

—Venga más temprano mañana, Luis.

Y yo voy más temprano.

—Informe allí, Luis.

Y yo informo. ¡Qué diferente soy de mi abuelo!

Un día, un ranchero de Cabo Prêto llegó a la hacienda con una carta del jefe. Dejó el rifle apoyado en uno de los árboles del fondo del patio, y desde lejos venía barriendo el suelo con el ala del sombrero de cuero. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante y Silva deletreó el papel que el hombre le dio y mandó a Amaro lazar una ternera. El ranchero cenó, recibió un billete de veinte mil reales, que entonces era mucho dinero, y atravesó el Ipanema, arreando al animal.

El día de Navidad mi abuelo fue al pueblo con su mujer, y encontró en el camino al grupo de Cabo Prêto, que se metió tras la maleza para no asustarla. La señora Germana con las faldas remangadas, montando a la jinete, con un mosquete en el borrén de la silla, no vio nada, pero mi abuelo hizo un gesto de agradecimiento a los matorrales que estaban al margen del camino. Cuando la política del padre Ignacio cayó, el delegado prendió a un asaltante de Cabo Prêto. El viejo Trajano subió al pueblo y pidió al juez la libertad del criminal. Imposible. Anduvo para arriba y para abajo, gastó dinero para tratar de obtener el habeas corpus, y el juez duro como un cuerno.

—Está bien —exclamó Trajano plantando el zapatón de cuero crudo en la paja de la silla del juez. —Yo voy a soltar al muchacho.

El sábado reunió a la gente del mercado, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, mandó tumbar la cerca del vicario, armó a todos con palos y fue a derrumbar la cárcel.

Ésta es una historia que cuento con satisfacción a Moisés. Me oye sin poner atención. Lo que le interesa de mi tierra es el sufrimiento de la multitud, la tragedia periódica de la sequía. Procuro recordar las sequías de tierra adentro, que duran años. El recuerdo llega mezclado con episodios tomados de aquí y allá, de novelas. Difícilmente podría distinguir la realidad de la fantasía. Después de todo, el dolor de los flagelados en aquel tiempo no me impresionaba. Pienso en cosas percibidas vagamente: el ganado, oscuro de garrapatas, royendo la madera del corral; el caballo miserable y lleno de tumores; chivos languideciendo de morriña; la carreta de bueyes pudriéndose; vegetación raquítica; manchas blancas de osamentas y el vuelo negro de los buitres. Procuro acordarme de un dolor humano. Las lecturas me auxilian, me avivan el sentimiento. Pero la verdad es que la gente de nuestra casa sufría poco. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante y Silva declinaba; mi padre vivía preocupado por los doce pares de Francia; Quiteria, la pobre, era demasiado bruta y por eso insensible. Los otros moradores de la hacienda, las criaturas que vivían en chozas de paja construidas en la ribera del Ipanema, no se quejaban. José Bahía hablaba quedo y reía siempre. Doña Terta rezaba novenas y atendía partos en el vecindario. Amaro, el vaquero, se alimentaba en la sequía con semillas silvestres lavadas en siete aguas, raíces, cactus, y de vez en cuando robaba una cabra del establo y le echaba la culpa al puma.

Dolores sólo los míos, pero esos vinieron después.

Mi criada Victoria anda en los cincuenta, es medio sorda y tiene un loro enteramente mudo, al que pretende educar así:

Currupaco, papaco,

la mujer del macaco.

Ella hila, ella cose,

ella toma tabaco

tostado en un saco.

El loro clava en la vieja el ojo redondo. Después cierra los párpados y baja la cabeza. A veces se aburre de la jaula y levanta el vuelo. La mujer corre hacia el patio y espía entre el follaje del mango:

—¡Lorito, lorito mío! Currupaco, papaco. ¡Lorito mío! ¿En dónde andará ese perico sinvergüenza?

Sólo se sosiega después de recorrer el vecindario y encontrar al fugitivo. Se pone a hablar con él, que nada le dice. Cuando se cansa, coge el periódico y lee con atención los nombres de los barcos que llegan y salen. Nunca se ha embarcado, siempre vivió en Maceió, pero tiene el espíritu lleno de barcos. Me da frecuentemente noticias de este género:

—El Pedro II llega mañana. El Aratimbó viene retrasado. ¿Le habrá ocurrido algún desastre?