Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

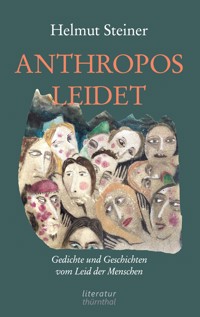

Steht Mitteleuropa im 21. Jahrhundert das Schlimmste noch bevor? Bis jetzt sind wir jedenfalls hier besser dran als die Menschen im 14. Jahrhundert. Weder die Jahrhundertflut 2002 noch das Pfingsthochwasser 2013 und auch nicht die Wassermassen des September 2024 reichten an das Jahrtausendereignis der Magdalenenflut von 1342 heran. Die COVID-19-Pandemie war bei weitem nicht so schrecklich und verheerend wie die Pest in der Zeit von 1347 bis 1353. Vermutlich bleiben wir auch von Heuschreckenschwärmen, die den Himmel verdunkeln und ganze Landstriche kahl fressen, in den nächsten Jahren verschont. Auch Hungersnöte blieben den Mitteleuropäern in den letzten Jahrzehnten zum Glück erspart. Vielleicht werden uns Hitzewellen und damit aufgrund der Erwärmung des Mittelmeeres einhergehende Starkregenereignisse zu schaffen machen. Auf jeden Fall lohnt es sich, einen Blick auf das Leid der Menschen in vergangenen Zeiten zu riskieren und dem literarischen Ausflug und den Betrachtungen des Autors zu folgen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 52

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zum Autor

Helmut Steiner, 1956 in Krems an der Donau in Niederösterreich geboren, wuchs in einer Arbeitersiedlung am Stadtrand von Krems auf. Er studierte in Wien und verbrachte danach mehrere Jahre in Deutschland. Er lebt und arbeitet in Thürnthal (NÖ).

In jungen Jahren als Musiker und Komponist aktiv, hat er über das Schreiben einen neuen Zugang zu kreativem Schaffen gefunden und bedient mit Lyrik und Prosa ein breites Spektrum der Literatur. Nach den Romanen „Wahnviertel“, „Die Monate mit ‚R‘“ und den Kurzgeschichten „Moiras Fäden“ skizziert der Autor in „ANTHROPOS LEIDET“ die Leiden der Menschheit. Mit „Novemberwind“, „Zwischen den Zeilen“ und „Klageliedern“ liegen bereits drei Gedichtbände vor.

Inhalt

Historischer Hintergrund

Komm schwarzer Tod

Danse Macabre - Totentanz

Die das Leid bringen

Wachsmasken

Stimmen gegen den Krieg

Akrostichon für den Frieden

Das Leid der Schrifzstellerin

Ingeborg und die Furcht vor Weiden

Dichterlärm auf Fingertreppe

Der Ort zum Sterben

Über die Wahrheit

Von lebendig toten Katzen und wirklich wahren Sachen

Shutdown Unternehmen und andere Krisen

Rätseln über die Kunst

Gedankenschatten

Sattheit und Überfluss

Rufe in die Wüste

Aquarius zum Schluss

Prolog

„Die Lage der kleinen Leute und wohl auch der meisten aus dem Mittelstand war noch viel elender, da sie entweder von der Hoffnung oder von der Armut in ihren Häusern zurückgehalten wurden, mit den Nachbarn verkehrten und daher täglich zu Tausenden erkrankten und bei dem vollständigen Mangel an Pflege und Hilfe rettungslos starben. Es gab viele, die bei Tag oder Nacht auf offener Straße verschieden, viele, die ihren Geist in den Häusern aufgaben und ihren Nachbarn erst durch den Gestank, der aus ihren faulenden Leichen aufstieg, Kunde von ihrem Tode brachten.“

Giovanni Boccaccio, „Das Dekameron“, Zitat aus der Einleitung zu den Geschichten des ersten Tages

Historischer Hintergrund

Zum Verständnis von Peter Bergers Totentanz oder Morituri Kartenspiel recherchierte ich zu den Darstellungen des Makabertanzes, des Danse Macabre der Skelette und fand deren Ursprung in der Mitte des 14. Jahrhunderts, als die Pest von 1347 bis 1353 in Europa wütete.

In Europa lebten um 1340 ca. 54 Millionen Menschen. Die ersten Wellen der Pest rafften beinahe die Hälfte der Bevölkerung dahin. Bis 1450 gibt es dann wieder ein leichtes Wachstum der Bevölkerung auf etwa 37 Millionen.

Nach einer drei Jahrhunderte andauernden Warmperiode ist Europa im 14. Jahrhundert mit einer großen klimatischen Veränderung konfrontiert, dem Übergang in die ebenfalls mehrere Jahrhunderte andauernde kleine Eiszeit mit kalten, nassen Sommern und harten Wintern.

Die „Jahre ohne Sommer“, wie Chronisten sie nennen, bescheren der Bevölkerung schon zu Anfang des Jahrhunderts von 1315 bis 1318 Hungersnöte in unvorstellbarem Ausmaß.

Wetterkapriolen, Tierseuchen und steigende Kriminalität aufgrund der schlechten Versorgungslage prägen die folgenden Jahrzehnte.

Nicht genug damit fallen in den Jahren 1338 bis 1341 aus Kleinasien kommende Heuschreckenschwärme in Mitteleuropa ein, fressen ganze Landstriche kahl und vernichten die Ernten, was unausweichlich Hunger und Tod zur Folge hat.

Karl IV., 1355 zum Kaiser gekrönt, berichtet in seiner Autobiografie, bei Sonnenaufgang wegen des Anbruchs des Jüngsten Tages aus dem Schlaf gerissen worden zu sein, weil die Welt voller Heuschrecken sei: „Da erhoben wir uns, bestiegen das Pferd und ritten eilig bis Pulkau, weil wir ihr Ende sehen wollten. Erst dort, nach sieben Meilen, war es festzustellen. Die Breite des Zuges konnten wir nicht überblicken. Ihr Zirpen glich eher einem tosenden Lärm, ihre Flügel waren wie mit schwarzen Buchstaben gezeichnet, sie wirkten wie ein dichtes Schneetreiben, sodass man ihretwegen die Sonne nicht mehr sehen konnte. Sie verbreiteten einen aufdringlichen Gestank.“

Wetterextreme führen im Sommer 1342 zur Magdalenenflut, der schwersten Flutkatastrophe des letzten Jahrtausends. In weiten Teilen Frankreichs, in Norditalien, Deutschland, Böhmen, Österreich und Ungarn steigen die Flüsse auf nie wieder erreichte Höchststände, setzen das Umland vier Wochen lang unter Wasser, vernichten Felder, Gärten, Dämme, Wege, Mühlen und Brücken, reißen Häuser mit sich und lassen ganze Dörfer verschwinden. Wieder zieht der Hunger durch Städte und Dörfer.

Kein Wunder, dass die Angst vor dem Ende der Welt um sich greift, als wenige Jahre später die Pest im Land wütet.

Wenngleich die Jahrhunderte danach ebenso von Gewalt, Kriegen, Grausamkeiten, Not, Leid und Tod durchwirkt waren, denken wir nur an das Elend der Bevölkerung während des Dreißigjährigen Krieges, fällt es angesichts der Häufung von Katastrophen im 14. Jahrhundert nicht schwer, diese Epoche als Europas schlimmste, dunkelste Zeit zu sehen, gleichzeitig aber auch die Kraft, Zähigkeit, den Mut und Lebenswillen der Menschen zu bewundern, die nach all dem Leid, all den Niederlagen in der Lage waren, ihr Land wieder aufzubauen, wieder zur Blüte zu bringen, erfolgreich und fröhlich zu sein.

Vielfach wird das 14. Jahrhundert mit dem Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance in der Literatur als das Jahrhundert der Widersprüche skizziert. Mit dem makabren Spiel der Angst vor dem Tod, der ebenfalls ängstlichen Hoffnung auf Erlösung vom irdischen Elend im Himmel auf der einen Seite und dem jugendlichen, ungestümen Überschwang, dem Frohsinn und der Lebensfreude auf der anderen.

Es ist kein Zufall, dass der Prolog dieses Buches ein Zitat aus der Einleitung zu den Geschichten des ersten Tages von Giovanni Boccaccios Dekameron enthält, da diese Einleitung den Ablauf der schrecklichen Pestseuche in Florenz auf eindringliche Weise schildert, die von den jungen Frauen und Männern erzählten Novellen jedoch die verheerende Seuche verdrängen und mit dem neuen Geist an Daseinsfreude, Lust und Entscheidungsfreiheit im eigenen Leben den Weg in eine neue Epoche ebnen.

Bedeutende Historikerinnen – wie die zweifache Pulitzer-Preisträgerin Barbara Tuchmann – sehen dieses Jahrhundert als einen „fernen Spiegel“. Ich teile diese Sicht.

Komm schwarzer Tod

Peter Berger, Totentanz I

I. Weit geht die Reise

Zu Wasser reist du schneller als zu Lande,

brauchst nicht zu queren karger Wüsten Sande.

Nimm doch den Seeweg von der Krim,

rudere und segle bis Italien hin,

wo blühend Städte deiner harren,

Menschenschwärme sich um bunte Waren scharen.

Erst nähre dich an Händlern und Matrosen,

dann kannst du in den Häfen toben.

Von Messina bis Genua jetzt alles ist dein,

nun zieh nach Norden und bring dorthin die Pein!

II. Fünf Tage und vier Nächte

Unscheinbar in Achseln und an Leisten es beginnt,

bis Blut und Eiter aus aufgebrochenen Beulen rinnt.

Vier Nächte nur und ganz der Körper öffnet seine Türen,

den schwarzen Flecken und den nässenden Geschwüren,

Dann faulig stinkend Exkrement

aus fiebrig heißen Leibern jagt,